岳麓版必修二第一单元 第5课农耕时代的商业与城市 课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版必修二第一单元 第5课农耕时代的商业与城市 课件(共19张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。”出自西汉著名史学家、文学家司马迁《史记》的第一百二十九章“货殖列传”。 意思是说天下人为了利益而蜂拥而至,为了利益各奔东西。指普天之下芸芸众生为了各自的利益而奔波。这很形象的反映了西汉时期商业发展的状况。

成语里的商业景象:熙熙攘攘

第5课 农耕时代的商业与城市

课程标准:概述古代中国商业发展的概貌,了解古代中国商业发展的特点。了解“重农抑商”政策及其影响

商朝人善于经商,周武王灭商后,商朝遗民为了维持生计,东奔西跑从事商业活动,从而形成固定的职业。周人就称他们为“商人”,这个职业被称为“商业”,一直沿用到今天。

商业:源于原始社会以物易物的交换行为,它的本质是交换,而且是基于人们对价值的认识的等价交换。

解读概念

中国人很早就学会经商,夏代的商国人就开始了经商行为,商国第七任君主王亥为中国商业始祖。

商朝人使用的货币是贝类,有海贝、骨贝、石贝、玉贝和铜贝。铜贝的出现,说明商代已经有了金属铸造的货币。

涨知识看重点

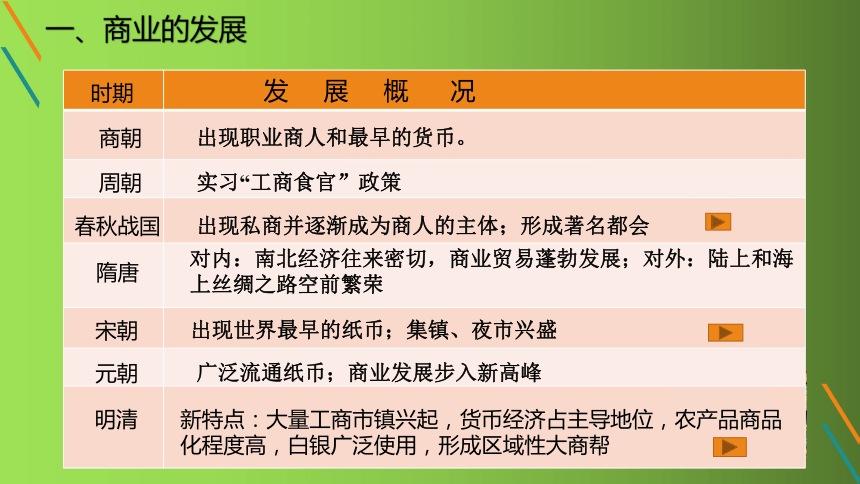

一、商业的发展

时期

商朝

周朝

春秋战国

隋唐

宋朝

元朝

明清

发 展 概 况

出现职业商人和最早的货币。

实习“工商食官”政策

出现私商并逐渐成为商人的主体;形成著名都会

出现世界最早的纸币;集镇、夜市兴盛

广泛流通纸币;商业发展步入新高峰

对内:南北经济往来密切,商业贸易蓬勃发展;对外:陆上和海上丝绸之路空前繁荣

新特点:大量工商市镇兴起,货币经济占主导地位,农产品商品化程度高,白银广泛使用,形成区域性大商帮

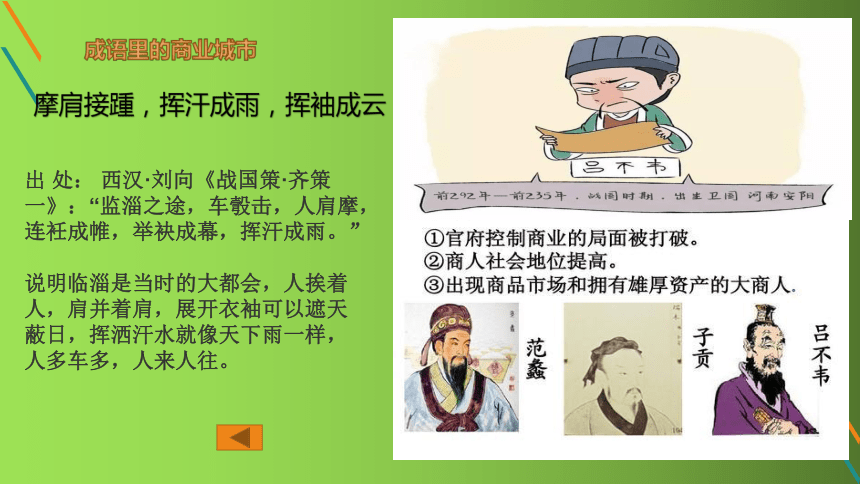

出 处: 西汉·刘向《战国策·齐策一》:“监淄之途,车彀击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨。”

说明临淄是当时的大都会,人挨着人,肩并着肩,展开衣袖可以遮天蔽日,挥洒汗水就像天下雨一样,人多车多,人来人往。

摩肩接踵,挥汗成雨,挥袖成云

成语里的商业城市

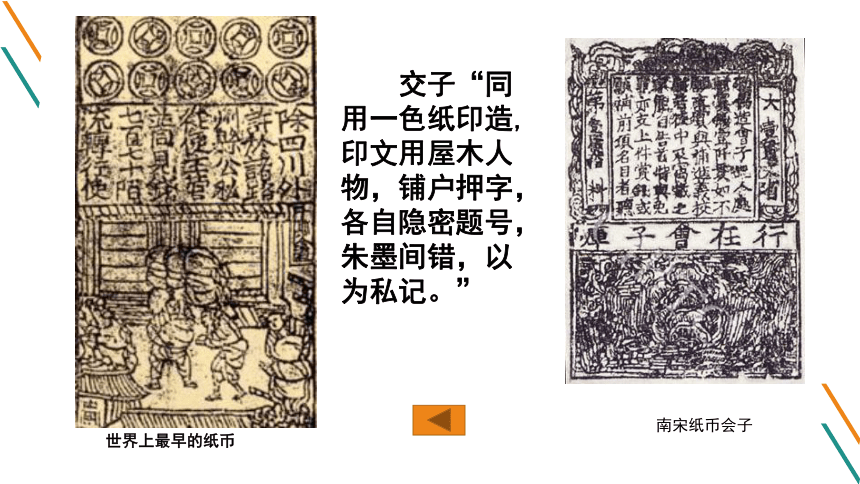

南宋纸币会子

世界上最早的纸币

交子“同用一色纸印造,印文用屋木人物,铺户押字,各自隐密题号,朱墨间错,以为私记。”

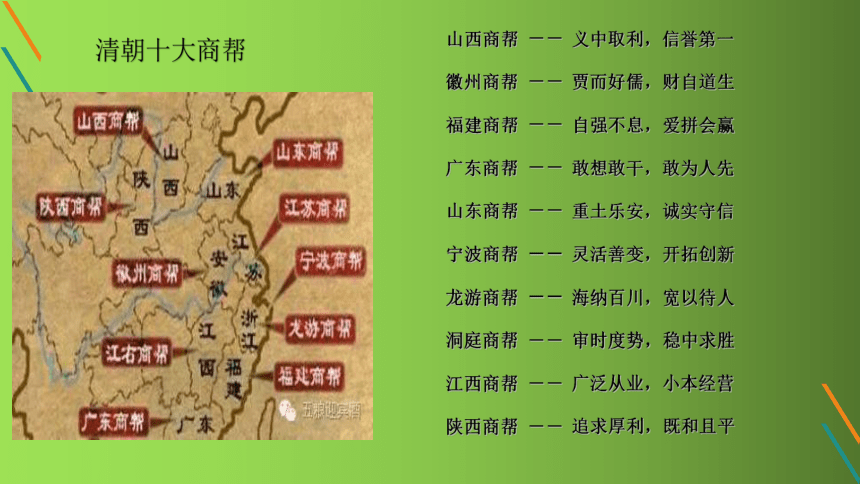

清朝十大商帮

山西商帮 -- 义中取利,信誉第一

徽州商帮 -- 贾而好儒,财自道生

福建商帮 -- 自强不息,爱拼会赢

广东商帮 -- 敢想敢干,敢为人先

山东商帮 -- 重土乐安,诚实守信

宁波商帮 -- 灵活善变,开拓创新

龙游商帮 -- 海纳百川,宽以待人

洞庭商帮 -- 审时度势,稳中求胜

江西商帮 -- 广泛从业,小本经营

陕西商帮 -- 追求厚利,既和且平

商品流通离不开货币,而货币从古至今有着多种样式,货币的发展是以便于商品交换为基础的,从本课的内容当中我们可以看到货币形式发展的基本概况:

二、城市的繁荣

知识链接

“城市”是由“城”---城墙及城墙所包围的地区和“市”---商品交换的场所、城墙内的一个区域连称而来。

唐朝长安城平面图

百千家似围棋局,十二街如种菜畦

凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。

----《唐六典》

请同学们根据教材上内容和演示文稿上的图片材料归纳概括周秦迄唐代城市发展阶段特征。

二、城市的繁荣

周秦迄唐代城市发展阶段特征

管理

管理严格,官府设市,设市令或市长管理

地点

市处于城中特定位置,与居民区隔开,实行严格的坊市制

资格

县治以上的城市可以设市,县城以下,一般禁止设市

时间

有时间限制,日中为市,日落散市

城市职能

政治中心、军事重镇

严格限制阶段

1、古代城市发展的特征

请同学们根据教材上内容和演示文稿上的图片材料归纳概括宋代以来城市发展阶段特征。

北宋都城开封平面图

《清明上河图》局部

同学们可以从城市的布局、街景市貌等角度观察分析

坊市界限被打破

二、城市的繁荣

宋代以来城市发展的阶段特征

地点

资格

时间

管理

城市功能

坊市界限被打破,面街而市,形成街市

城郭和乡村被允许设市,农村集市如草市

突破时间限制,出现夜市、晓市等

城市商业活动管理放松,商业活动不再受官府监控

经济功能增强

放松限制阶段

《望海潮·东南形胜》 宋代:柳永 东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华,烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。重湖叠巘清嘉。有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙。乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。

红妆春骑。踏月影、竿旗穿市。望不尽、楼台歌舞,习习香尘莲步底。箫声断、约彩鸾归去,未怕金吾呵醉。甚辇路、喧阗且止。听得念奴歌起。 ——宋代:刘辰翁《宝鼎现·春月》

宋词里城市繁华一瞥

2、新型商业城市的发展

(1)唐宋时期:海上贸易兴盛,促使沿海港口城市走向繁荣。如泉州、明州、杭州等都繁盛一时。

(2)明清时期,兴起一大批工商业市镇

去末归本:去:弃;末:非根本的,古时称工商等业为末业;本:根本的,古称农业为本业。使人民离弃工商业,从事农业,以发展农业生产。

务本抑末:从事农业生产,抑制工商业。

崇本抑末:注重根本,轻视枝末。古代“本”多指农业,“末”多指工商业。

末作之民:末作:中国古代以农业为本业,工商各业为末业。指从事农业以外的经营者。

弃本逐末:弃:舍弃;逐:追求。古指丢弃农桑从事工商等其他事业。现比喻不抓根本环节,而只在枝节问题上下功夫。

背本趋末:代古常以农业为本,手工、商贾为末。指背离主要部分,追求细微末节。

成语里的古代经济政策

三、“重农抑商”

出现时间

战国时期

原因

商业的不稳定性及商人流动性大等特点,与强调耕战、加强中央集权矛盾,法家思想的影响,小农经济发展的需要

发展概况

战国时期,秦国商鞅变法,以农业为本业,商业为末业

汉初,商人不得衣丝乘车,重租税,严禁购土地

中唐以来,重农抑商松动,鼓励海外贸易,官商分利政策

明清时期,商品经济空前活跃,统治者认为商品交换不能创造新的财富,采取不鼓励政策,抑商,海禁,盘剥商人

封建社会初期,促进了农业和社会经济的发展,巩固中央集权制度;稳定了社会统治;

后期,妨碍了国内市场的扩大,妨碍了自由劳动力的形成和资本的积累,从而压制了工商业的发展。阻碍了资本主义萌芽发展,导致了中国落后于世界工业文明。

对重农抑商政策的评价

1.商业起源早,并且在不断的发展,商业市场形式多样;

2.与农业、手工业的发展紧密相联,相辅相成;

3.阶段性特征明显,各个时期发展极不平衡;

4.历代采取重农抑商政策,商业发展始终处于封建政府的压抑和控制之下;

5.作为自然经济的补充,不占主导地位;

6.城市商品经济逐渐发展,城市经济功能不断增强,明清到达高峰;

7.对外贸易兴盛,明中期后衰落.

归纳总结:中国古代商业特点:

1.(2017?新课标全国Ⅰ卷高考?27)明 前中期,朝廷在饮食器具使用上有一套 严格规定,例如官员不得使用玉制器皿 等。到明后期,连低级官员乃至普通人 家也都使用玉制器皿。这一变化反映了 ( ) A.君主专制统治逐渐加强 B.经济发展冲击等级秩序 C.市民兴起瓦解传统伦理 D.低级官员易染奢靡风气

2.(2017?海南高考?4)“唐初,兵之戍 边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇”, 镇将只掌防戍守御。宋代,诸镇“置于 管下火烟繁盛处,设监官,管火禁或兼 酒税之事”。镇的功能变化反映了 ( )A.商品经济的发展 B.坊市制度被逐渐打破 C.地方行政机构权力扩大 D.边患问题得到解决

练一练

A

B

天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。”出自西汉著名史学家、文学家司马迁《史记》的第一百二十九章“货殖列传”。 意思是说天下人为了利益而蜂拥而至,为了利益各奔东西。指普天之下芸芸众生为了各自的利益而奔波。这很形象的反映了西汉时期商业发展的状况。

成语里的商业景象:熙熙攘攘

第5课 农耕时代的商业与城市

课程标准:概述古代中国商业发展的概貌,了解古代中国商业发展的特点。了解“重农抑商”政策及其影响

商朝人善于经商,周武王灭商后,商朝遗民为了维持生计,东奔西跑从事商业活动,从而形成固定的职业。周人就称他们为“商人”,这个职业被称为“商业”,一直沿用到今天。

商业:源于原始社会以物易物的交换行为,它的本质是交换,而且是基于人们对价值的认识的等价交换。

解读概念

中国人很早就学会经商,夏代的商国人就开始了经商行为,商国第七任君主王亥为中国商业始祖。

商朝人使用的货币是贝类,有海贝、骨贝、石贝、玉贝和铜贝。铜贝的出现,说明商代已经有了金属铸造的货币。

涨知识看重点

一、商业的发展

时期

商朝

周朝

春秋战国

隋唐

宋朝

元朝

明清

发 展 概 况

出现职业商人和最早的货币。

实习“工商食官”政策

出现私商并逐渐成为商人的主体;形成著名都会

出现世界最早的纸币;集镇、夜市兴盛

广泛流通纸币;商业发展步入新高峰

对内:南北经济往来密切,商业贸易蓬勃发展;对外:陆上和海上丝绸之路空前繁荣

新特点:大量工商市镇兴起,货币经济占主导地位,农产品商品化程度高,白银广泛使用,形成区域性大商帮

出 处: 西汉·刘向《战国策·齐策一》:“监淄之途,车彀击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨。”

说明临淄是当时的大都会,人挨着人,肩并着肩,展开衣袖可以遮天蔽日,挥洒汗水就像天下雨一样,人多车多,人来人往。

摩肩接踵,挥汗成雨,挥袖成云

成语里的商业城市

南宋纸币会子

世界上最早的纸币

交子“同用一色纸印造,印文用屋木人物,铺户押字,各自隐密题号,朱墨间错,以为私记。”

清朝十大商帮

山西商帮 -- 义中取利,信誉第一

徽州商帮 -- 贾而好儒,财自道生

福建商帮 -- 自强不息,爱拼会赢

广东商帮 -- 敢想敢干,敢为人先

山东商帮 -- 重土乐安,诚实守信

宁波商帮 -- 灵活善变,开拓创新

龙游商帮 -- 海纳百川,宽以待人

洞庭商帮 -- 审时度势,稳中求胜

江西商帮 -- 广泛从业,小本经营

陕西商帮 -- 追求厚利,既和且平

商品流通离不开货币,而货币从古至今有着多种样式,货币的发展是以便于商品交换为基础的,从本课的内容当中我们可以看到货币形式发展的基本概况:

二、城市的繁荣

知识链接

“城市”是由“城”---城墙及城墙所包围的地区和“市”---商品交换的场所、城墙内的一个区域连称而来。

唐朝长安城平面图

百千家似围棋局,十二街如种菜畦

凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。

----《唐六典》

请同学们根据教材上内容和演示文稿上的图片材料归纳概括周秦迄唐代城市发展阶段特征。

二、城市的繁荣

周秦迄唐代城市发展阶段特征

管理

管理严格,官府设市,设市令或市长管理

地点

市处于城中特定位置,与居民区隔开,实行严格的坊市制

资格

县治以上的城市可以设市,县城以下,一般禁止设市

时间

有时间限制,日中为市,日落散市

城市职能

政治中心、军事重镇

严格限制阶段

1、古代城市发展的特征

请同学们根据教材上内容和演示文稿上的图片材料归纳概括宋代以来城市发展阶段特征。

北宋都城开封平面图

《清明上河图》局部

同学们可以从城市的布局、街景市貌等角度观察分析

坊市界限被打破

二、城市的繁荣

宋代以来城市发展的阶段特征

地点

资格

时间

管理

城市功能

坊市界限被打破,面街而市,形成街市

城郭和乡村被允许设市,农村集市如草市

突破时间限制,出现夜市、晓市等

城市商业活动管理放松,商业活动不再受官府监控

经济功能增强

放松限制阶段

《望海潮·东南形胜》 宋代:柳永 东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华,烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。重湖叠巘清嘉。有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙。乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。

红妆春骑。踏月影、竿旗穿市。望不尽、楼台歌舞,习习香尘莲步底。箫声断、约彩鸾归去,未怕金吾呵醉。甚辇路、喧阗且止。听得念奴歌起。 ——宋代:刘辰翁《宝鼎现·春月》

宋词里城市繁华一瞥

2、新型商业城市的发展

(1)唐宋时期:海上贸易兴盛,促使沿海港口城市走向繁荣。如泉州、明州、杭州等都繁盛一时。

(2)明清时期,兴起一大批工商业市镇

去末归本:去:弃;末:非根本的,古时称工商等业为末业;本:根本的,古称农业为本业。使人民离弃工商业,从事农业,以发展农业生产。

务本抑末:从事农业生产,抑制工商业。

崇本抑末:注重根本,轻视枝末。古代“本”多指农业,“末”多指工商业。

末作之民:末作:中国古代以农业为本业,工商各业为末业。指从事农业以外的经营者。

弃本逐末:弃:舍弃;逐:追求。古指丢弃农桑从事工商等其他事业。现比喻不抓根本环节,而只在枝节问题上下功夫。

背本趋末:代古常以农业为本,手工、商贾为末。指背离主要部分,追求细微末节。

成语里的古代经济政策

三、“重农抑商”

出现时间

战国时期

原因

商业的不稳定性及商人流动性大等特点,与强调耕战、加强中央集权矛盾,法家思想的影响,小农经济发展的需要

发展概况

战国时期,秦国商鞅变法,以农业为本业,商业为末业

汉初,商人不得衣丝乘车,重租税,严禁购土地

中唐以来,重农抑商松动,鼓励海外贸易,官商分利政策

明清时期,商品经济空前活跃,统治者认为商品交换不能创造新的财富,采取不鼓励政策,抑商,海禁,盘剥商人

封建社会初期,促进了农业和社会经济的发展,巩固中央集权制度;稳定了社会统治;

后期,妨碍了国内市场的扩大,妨碍了自由劳动力的形成和资本的积累,从而压制了工商业的发展。阻碍了资本主义萌芽发展,导致了中国落后于世界工业文明。

对重农抑商政策的评价

1.商业起源早,并且在不断的发展,商业市场形式多样;

2.与农业、手工业的发展紧密相联,相辅相成;

3.阶段性特征明显,各个时期发展极不平衡;

4.历代采取重农抑商政策,商业发展始终处于封建政府的压抑和控制之下;

5.作为自然经济的补充,不占主导地位;

6.城市商品经济逐渐发展,城市经济功能不断增强,明清到达高峰;

7.对外贸易兴盛,明中期后衰落.

归纳总结:中国古代商业特点:

1.(2017?新课标全国Ⅰ卷高考?27)明 前中期,朝廷在饮食器具使用上有一套 严格规定,例如官员不得使用玉制器皿 等。到明后期,连低级官员乃至普通人 家也都使用玉制器皿。这一变化反映了 ( ) A.君主专制统治逐渐加强 B.经济发展冲击等级秩序 C.市民兴起瓦解传统伦理 D.低级官员易染奢靡风气

2.(2017?海南高考?4)“唐初,兵之戍 边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇”, 镇将只掌防戍守御。宋代,诸镇“置于 管下火烟繁盛处,设监官,管火禁或兼 酒税之事”。镇的功能变化反映了 ( )A.商品经济的发展 B.坊市制度被逐渐打破 C.地方行政机构权力扩大 D.边患问题得到解决

练一练

A

B

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势