【解析版】江西省抚州市2019-2020学年高一(上)期末历史试卷

文档属性

| 名称 | 【解析版】江西省抚州市2019-2020学年高一(上)期末历史试卷 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 166.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-09 16:40:40 | ||

图片预览

文档简介

2019-2020学年江西省抚州市高一(上)期末历史试卷

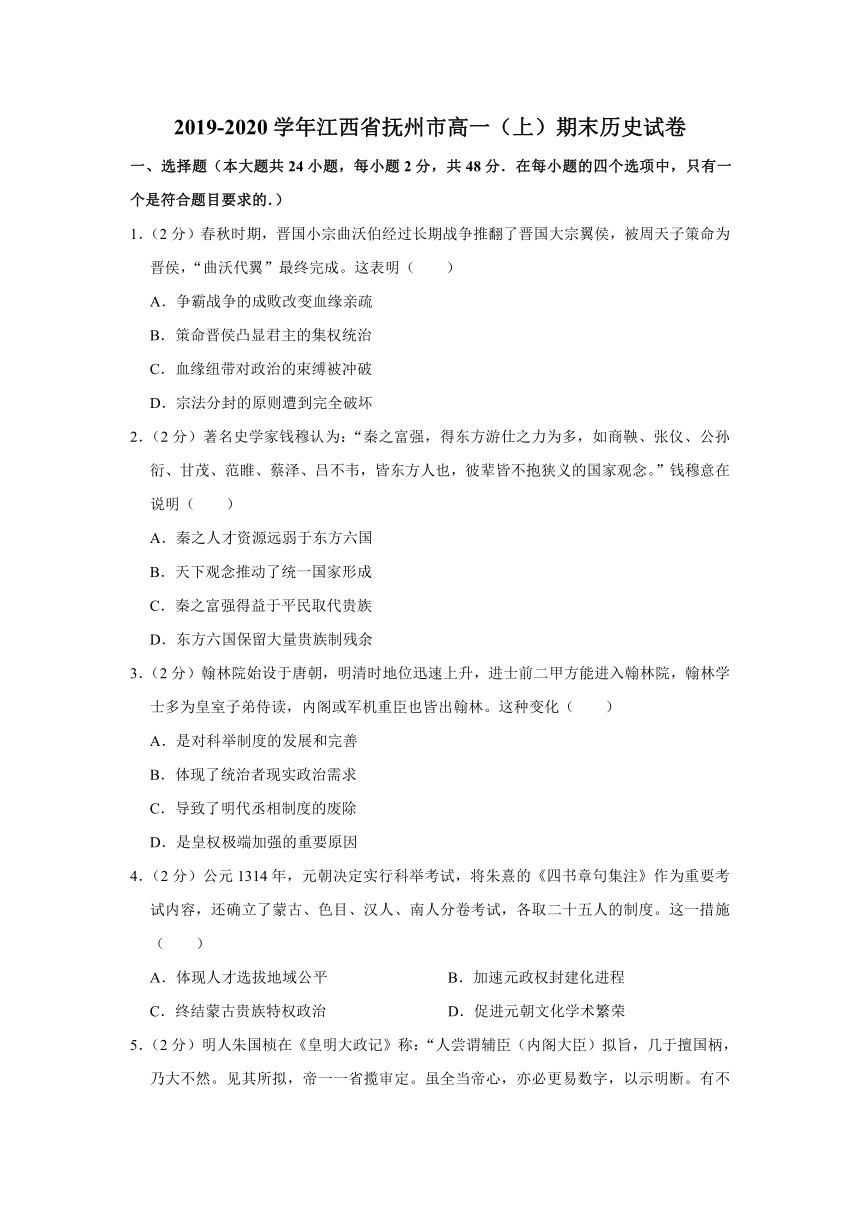

一、选择题(本大题共24小题,每小题2分,共48分.在每小题的四个选项中,只有一个是符合题目要求的.)

1.(2分)春秋时期,晋国小宗曲沃伯经过长期战争推翻了晋国大宗翼侯,被周天子策命为晋侯,“曲沃代翼”最终完成。这表明( )

A.争霸战争的成败改变血缘亲疏

B.策命晋侯凸显君主的集权统治

C.血缘纽带对政治的束缚被冲破

D.宗法分封的原则遭到完全破坏

2.(2分)著名史学家钱穆认为:“秦之富强,得东方游仕之力为多,如商鞅、张仪、公孙衍、甘茂、范睢、蔡泽、吕不韦,皆东方人也,彼辈皆不抱狭义的国家观念。”钱穆意在说明( )

A.秦之人才资源远弱于东方六国

B.天下观念推动了统一国家形成

C.秦之富强得益于平民取代贵族

D.东方六国保留大量贵族制残余

3.(2分)翰林院始设于唐朝,明清时地位迅速上升,进士前二甲方能进入翰林院,翰林学士多为皇室子弟侍读,内阁或军机重臣也皆出翰林。这种变化( )

A.是对科举制度的发展和完善

B.体现了统治者现实政治需求

C.导致了明代丞相制度的废除

D.是皇权极端加强的重要原因

4.(2分)公元1314年,元朝决定实行科举考试,将朱熹的《四书章句集注》作为重要考试内容,还确立了蒙古、色目、汉人、南人分卷考试,各取二十五人的制度。这一措施( )

A.体现人才选拔地域公平 B.加速元政权封建化进程

C.终结蒙古贵族特权政治 D.促进元朝文化学术繁荣

5.(2分)明人朱国桢在《皇明大政记》称:“人尝谓辅臣(内阁大臣)拟旨,几于擅国柄,乃大不然。见其所拟,帝一一省揽审定。虽全当帝心,亦必更易数字,以示明断。有不符意,则驳使更拟;再不符意,谯让随之矣。故阁臣无不惴惴惧者。”这反映出明代内阁( )

A.掌握了等同于宰相的权力

B.是法定的最高级行政机构

C.体现君主专制统治的意图

D.极大的限制了君主的权力

6.(2分)从1840年开始,为打开中国大门,列强屡屡对中国发动侵略战争。下列表格中甲、乙两者之间存在紧密关联的是( )

甲 乙

A 鸦片战争 广州、上海等通商口岸开放

B 第二次鸦片战争 革命开始成为中国时代主流

C 甲午中日战争 中国领土主权开始遭到破坏

D 八国联军侵华战争 列强闯入北京并火烧圆明园

A.A B.B C.C D.D

7.(2分)1902年8月,八国联军交还天津,但是规定天津周围20里内不准中国军队驻扎。在此情形下,直隶总督袁世凯将其训练的新军数千人改编为巡警,进驻天津及周围地区,中国警察从此诞生。袁世凯采取这一措施的直接目的是( )

A.扭转天津混乱的治安局面

B.维护国家对天津的主权

C.趁机扩大北洋军阀的势力

D.捍卫帝国主义在华特权

8.(2分)毛泽东曾说:“本人信仰共产主义,主张无产阶级的社会革命。惟目前的内外压迫,非一阶级之力所能推翻,主张用无产阶级、小资产阶级及中产阶级左翼合作的国民革命,实行中国国民党之三民主义。”这一论述( )

A.阐明了孙中山的新三民主义理论

B.说明了建立革命统一战线的理由

C.指明了工农武装割据的革命道路

D.提出了抗日民族统一战线的纲领

9.(2分)蒋廷黻在《中国近代史》中写道:“在一次不平等条约签订后,清政府内有官员洋洋得意,以为他们的外交成功了。每种货物应该纳多少税都明白地载于条约,那就可以省除争执。而且新的税则平均到百分之五,比旧日的自主关税还要略微高一点。”据此可知,这些官员( )

A.屈服于列强的坚船利炮 B.准备积极发展工业

C.看到了对外贸易的意义 D.主权意识亟待加强

10.(2分)1860年美国牧师何默斯向章王林绍璋指出,太平天国应该“遵照《圣经》的规定做礼拜”。林绍璋理直气壮地回答道:“拜上帝教对《圣经》的‘这种修改仍然是适当的’”。洪秀全也明确指出:“要用忍耐和谦卑的办法来处理这个万恶的时世,那是不可能的。”太平天国对《圣经》的取舍( )

A.说明中西文化矛盾无法调和

B.表达了争取列强支持的态度

C.恪守传统儒家思想统治地位

D.体现了农民革命战争的要求

11.(2分)1919年5月上旬,北京爆发学生运动的消息传到天津,天津各界纷纷成立了救国十人团,其规章中规定:“提倡国货,宁死不买仇人的货物”。抵制日货成为学生演讲的主要内容,其后天津总商会也参与了抵制日货运动。这段材料反映出( )

A.中国外交失败直接引发天津斗争

B.天津斗争是以学生为主体

C.北京天津成为五四运动两个中心

D.五四运动有广泛群众基础

12.(2分)著名学者约瑟夫。奈这样评价:中国的经济增长不仅使发展中国家获益巨大,中国的特殊发展模式包括特殊的民主方式也被一些发达国家称为可 效仿的榜样……有的学者也感慨:中国改革开放的成功,恰恰是没有采用西方民主模式才取得的。材料中“特殊的民主方式”指( )

A.人民代表大会制度 B.一国两制

C.社会主义市场经济 D.改革开放

13.(2分)1961年1月初,周恩来在访问缅甸期间,对随同访缅的外贸部副部长雷任民说,你先不要回北京,直接去香港,确实搞清三个问题:一是能不能买到粮;二是运输问题能不能解决;三是中国银行能不能解决外汇问题。由此可见( )

A.新中国暂时承认了英国对香港的主权

B.香港是中国对外经济交流的重要通道

C.中国政府明确收回香港主权的意图

D.中国推动粮食出口支援工业化建设

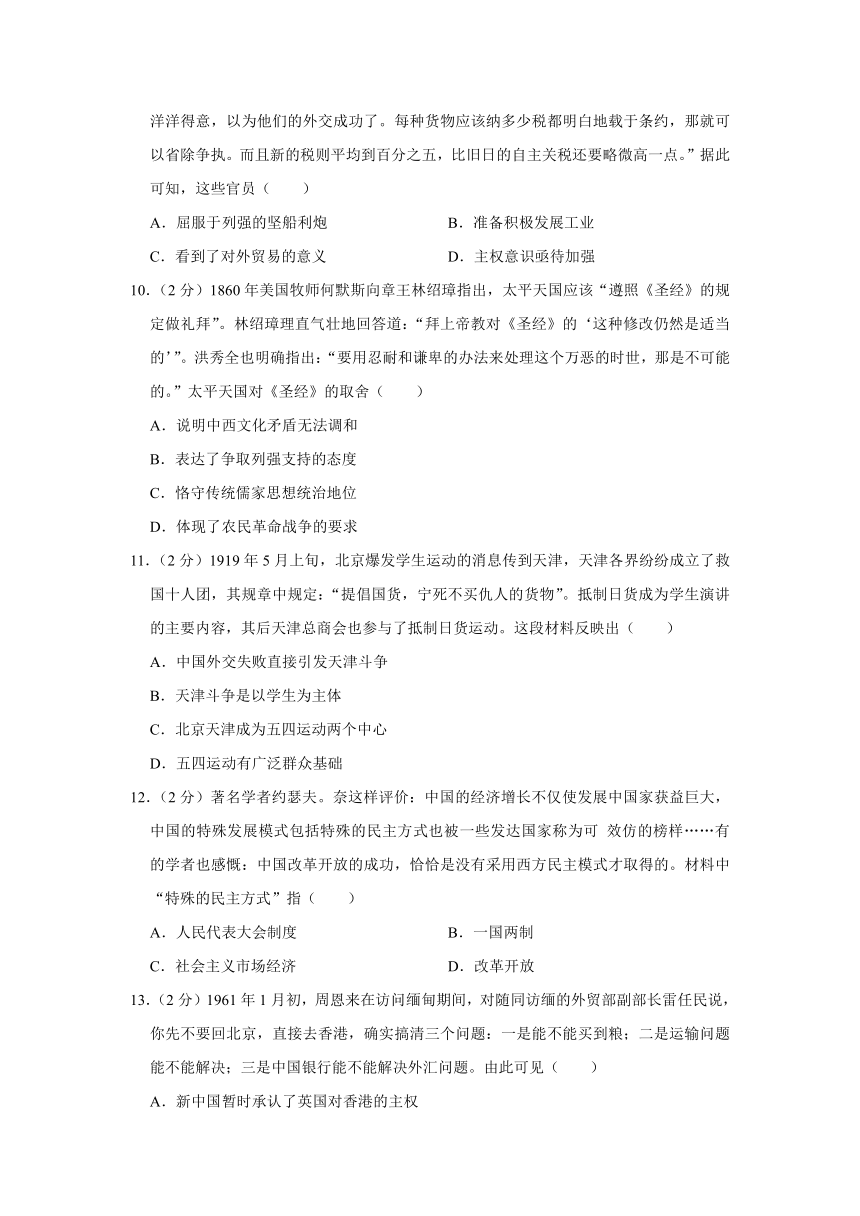

14.(2分)丹麦史学家汉森在分析古代雅典公民法庭的构成时认为,当时并无律师制,“一个案 件就像是一部有三个角色的喜剧,这三个角色都是业余的。他们是提出诉讼的公民、被抽选出来主持法庭的法官、听取案情并作出裁决的众多陪审员”。他描述的这一状 况说明( )

A.注重戏剧性的转折成为雅典法律常见现象

B.当时司法流于形式且存在大量错判的问题

C.公民素质的低下造成直接民主制的随意性

D.口述演讲在当时公共生活中占有重要地位

15.(2分)随着罗马疆域的不断扩大,人员的流动越来越频繁,商业成为越来越重要的经济部门。许多经商致富的“新人”进入元老院,将指导诉讼,编撰契约合同等法律事项视为重要的国家政务。这说明( )

A.元老院职能发生了重大变化

B.商品经济制约罗马社会发展

C.自然法是罗马法的重要原则

D.罗马立法有灵活性和现实性

16.(2分)在罗马的传说中,罗马人的祖先罗慕洛对其弟弟说:“任何亲情莫大于王法,……我们是在王法之下生活,我们不得不低下我们高贵的头颅。你的价值就体现在为了王法的威严而贡献出你高贵的生命。”这句话成为后世罗马法的永恒宗旨。这反映了古罗马时期( )

A.王权至高无上神圣不可侵犯

B.法律保障了民主政治的发展

C.法律为维护君主专制而创制

D.法律的权威植根于历史传统

17.(2分)19世纪70年代以后,英国议会的权力和作用开始缩小,首相和内阁对议会下院的控制大为加强,议会的许多权力转向了内阁,出现“内阁专横”的政治局面,许多英国人称内阁为议会中的“第三院”。这一变化有利于( )

A.权力机构的制约和平衡 B.政府行政效率的提高

C.政党政治的发展和完善 D.责任内阁制走向成熟

18.(2分)1830年在工业中心伯明翰成立了“伯明翰政治同盟”,在其宣言中提出了改变“工业和商业的利益几乎全无代表的状况”的要求。其他工业城市也提出类似要求。这种要求推动英国( )

A.发动革命推翻君主专制制度

B.进行殖民扩张发展海外贸易

C.鼓励技术革新促进工业发展

D.开展议会改革调整议席分配

19.(2分)有学者认为,“在美国,有权作出决定的只是总统而不是内阁,美国的内阁仅是一个非正式的总统的咨询机构,即使参加内阁会议的大多数人的意见与总统相左,总统亦可不必采纳。”这一论点( )

A.反映美国的内阁没有实际作用

B.说明总统权力缺乏有效制衡

C.表明总统与内阁之间权限不明

D.符合宪法对总统职权的规定

20.(2分)1882年,俾斯麦提出烟草专利法,遭帝国议会否决。1883年,议会中各反对党攻击俾斯麦政府的军事开支。1887年,俾斯麦要求议会批准今后七年的军事预算草案,而议员们只同意批准三年经费,直到皇帝下令解散这届议会,重行选举组成新议会,七年军事预算提案才得以通过。这说明当时的德国( )

A.宪法规定的君主立宪政体遭到破坏

B.议会依法有效行使了对行政的监督权

C.民主意识增长,宰相无力控制议会

D.帝国议会只是君主专制的一块遮羞布

21.(2分)法兰西第=共和国政府视普及初等学校体育为重建军事强国、实现民族复兴大业的一个有效途径,首次采取市法手段将体育设置为初等学校必修课,希望初等学校通过开展体育和军事教育,从而为军队输送忠诚强健的“公民战士”。这一做法反映了( )

A.第三共和围重视国防事业

B.体育教育决定围家未来

C.第三共和国面临内忧外患

D.法国强化民族国家意识

22.(2分)宪法规定总统与国会间的外交权争议应由最高法院来裁决。但自美国成立以来,最高法院一直以这一争议属于“政治问题”,司法裁决不应介入为由,采取回避态度。在非做判决不可的几个涉及外交权的案例中,法院做出的判决对总统比较有利。这表明美国( )

A.分权制衡导致行政效率低下

B.1787年宪法得到理性实践

C.联邦法院成为国家权力中心

D.三权分立体制已经被打破

23.(2分)列宁在1917年8月所写的一篇文章中说:“三年来的战争把我们向前推进了三十来年”;“战争异乎寻常地加快了事态的发展,令人难以置信地加深了资本主义的危机”。列宁意在强调( )

A.俄国参加一战赢得各交战国政府的支持

B.俄国革命的任务和方式逐步明确

C.俄国无产阶级夺取政权的时机已经成熟

D.俄国资产阶级民主革命的长期性

24.(2分)1958年,法国总统戴高乐认为要真正“克制”一个不断崛起的德国,应是把它纳入到欧洲一体化国际机构中去,更好地监督它。1963年两国签署《法德友好合作条約》,涵盖了外交、防务、教育、科技等方面的合作条款。其结果( )

A.摆脱了战后美国的控制 B.推动战后西欧经济复苏

C.加快欧洲联合发展步伐 D.开启了欧洲一体化进程

二、非选择题(本大题共3小题,第25小题20分,第26小题14分,第27小题18分,共52分.)

25.(20分)阅读下列材料,并回答问题。

材料一 中国古代监察体制是一项系统性的制度设计。中国古代地方监察机关与地方行政机关相分离,直接从属于中央监察机关。中国古代监察范围宽泛,如汉初的《监御史九条》中,监察有讼者、盗贼者、伪铸钱者、非所当服者等。弹奏对象即可纠弹“官非其人”,也可议奏言“政非其理”。据统计,清代科道官共上奏疏687篇,其中弹劾之疏约占30%,言事之疏约占70%.许多事项实际上都是国家治理和社会管理中的一般事务。中国古代的监察不仅“劾”,还有“举(荐)”,其功能是罚赏俱有。此外,古代监察在违法犯罪发生之前就介入“事前监察”。在帝国政体下,监察的独立只能是外在的、相对的,而依附皇权是内在的、绝对的。

﹣﹣摘编自艾永明《中国古代监察体制》

材料二 孙中山在中国监察史上第一次提出了“监察权”的概念,至今仍为理论界和我们的法律法规所采用。监察权必须独立的思想,则是孙中山监察思想最主要最核心的内容,亦是他长期一贯的思想。同时,他主张监察权是由国民大会授予的,必须对国民大会负责并接受其监督。孙中山认为监察权应当与立法权、行政权与司法权一样独立,主张建立立法、行政、司法、考选和纠察“五权分立”的政府架构。孙中山的监察思想,作为他民权主义理论的一个重要组成部分,立足于中国国情,“集合中外之精神”,达到了同时代人所难以达到之高度。

﹣﹣摘编王晓天《孙中山的监察思想》

材料三 新时代国家监察体制改革是对反腐败体制机制的完善与发展。中国的监察体制改革正逐渐步入深水区,面临着一系列需要探索实践的困境。中国的改革必须坚定不移贯彻创新发展理念,从监察职能延伸、监察主体的合理构建、纪法与法法的衔接以及权力监督格局上进行路径创新,进一步提升国家腐败治理能力。

﹣﹣摘编自聂应德、付扬《试论我国监察体制的创新发展》

(1)根据材料一,概括中国古代监察体制的基本特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析孙中山提出“监察权”的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新时期重视监察体制建设的意义。

26.(14分)新中国成立以来的中美关系

1949年新中国成立以来,中美外交关系经历了曲折的发展。

材料一

材料二 1978年12月16日,中美双方发表建交公报,宣布在1979年中美正式建交。

中美建交公报(节选)

美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此范围内,美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。

中华人民共和国和美利坚合众国重申上海公报中双方一致同意的各项原则,并再次强调:

──任何一方都不应该在亚洲﹣太平洋地区以及世界上任何地区谋求霸权,每一方都反对任何国家或国家集团建立这种霸权的努力。

──美利坚合众国政府承认中国的立场,即只有一个中国,台湾是中国的一部分。

──双方认为,中美关系正常化不仅符合中国人民和美国人民的利益,而且有助于亚洲和世界的和平事业。

材料三 当中国宣布进入中国特色社会主义新时代之时,2017年12月18日,白宫网站发表了以“新时代的国家安全战略”为题的报道,美国也宣布进入了一个“新时代”。相较于冷战结束以来几届政府的国家安全战略报告,这份报告在对华关系上变得消极许多。

如果结合中美关系已经转型为崛起大国与守成大国的关系,可以洞见,中美关系面临的挑战更加严峻、更加复杂。与此同时,中美关系也存在不少机遇。

﹣﹣整理自刘建飞:《新时代中国外交战略中的中美关系》,《美国研究》2018年第2期

问题:

(1)以上三段材料中,中美关系呈现出怎样的变化趋势?

(2)导致中美关系变化的原因有哪些?

(3)结合材料和所学知识,谈谈你对中美关系变化的认识。

27.(18分)一百年前发生的五四运动是中华民族伟大复兴的历史新起点。阅读下列材料:

材料一 1919年5月4日,北京大学等10余所学校的3000多名学生在天安门前集会演讲。不少市民闻讯而来,或围观或加入。各地学生也都纷纷响应北京学生的行动,各地商、工各界多有参加声援者。这表明,从巴黎和会决议的祸害中,产生了中国人民的民族觉醒,使他们为了共同的行动而紧密地结合在一起了。

﹣﹣摘编自汪朝光著《中国近代通史?民国的初建》

材料二 1924﹣1927年国共合作实际上是以“国民革命”为号召的民族革命,北伐战争即为这场革命最具体的实现手段。北伐战争这一军事统一过程,从一个侧面清楚地反映出,中国社会民族主义观念广泛发酵,多数社会大众对国家统一运动明显抱以期待和欢迎的态度。

﹣﹣摘编自王建朗、黄克武主编《两岸新编中国近代史》(民国卷)

材料三 1937年7月开始的日本帝国主义全面侵华,在历次帝国主义侵华过程中时间最长,但中国人民没有被打趴下,中国取得了抗日战争的最后胜利。这是以国共合作为基础,各阶级、各民族人民团结起来共同奋斗争取得来的。在这个过程中,中华民族的民族意识空前觉醒了,抗战胜利成为中华民族复兴的重要标志。

﹣﹣摘编自张海鹏《走向民族复兴的重要标志﹣﹣论抗日战争胜利的历史意义》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,指出五四运动的时代背景,分析五四运动多有“声援者”表现出的显著特点。

(2)据材料二并结合所学知识,指出“民族革命”的政治基础,并概括其主要意义。

(3)据材料三并结合所学知识,从政治、军事方面说明抗日战争胜利是“共同奋斗”取得的。综合上述材料,你认为推动近代中国走向民族复兴的主要因素有哪些?

2019-2020学年江西省抚州市高一(上)期末历史试卷

参考答案与试题解析

一、选择题(本大题共24小题,每小题2分,共48分.在每小题的四个选项中,只有一个是符合题目要求的.)

1.【分析】本题考查西周的宗法制。解题的关键是对材料的解读,结合春秋战国时期的史实对材料的分析理解。

【解答】A.争霸战争的成败改变血缘亲疏说法错误,夸大了争霸战争的作用,排除;

B.春秋时期还未发展为君主专制政体,排除;

C.结合所学可知,春秋时期由于宗法制遭到破坏,血缘关系对政治的束缚随之被打破,正确;

D.春秋时期宗法制并未遭到完全破坏,排除。

故选:C。

2.【分析】本题考查秦的统一。主要考查秦统一的历史背景。

【解答】通过材料“彼辈皆不抱狭义的国家观念”结合所学知识可以看出,作者认为秦国时期人物的观念推动了统一国家的形成,故B正确;

A不符合材料信息,排除;

材料并没有说明平民取代贵族,排除C;

D在材料中无法体现,排除;

故选:B。

3.【分析】本题考查明清时期的政治制度。主要考查明清时期君主专制制度的强化。

【解答】通过材料“翰林学士多为皇室子弟侍读,内阁或军机重臣也皆出翰林”结合所学知识可以看出,翰林院地位的上升,实际上是统治者对统治需要发展的结果,故B正确;

翰林院与科举制度无关,排除A;

丞相制度废除于翰林院设置无关,排除C;

皇城嫉妒加强的原因是为了加强君主专制,排除D。

故选:B。

4.【分析】本题主要是考查元朝科举制的特点,解答时要结合元朝政权的特殊性进行分析。

【解答】《四书章句集注》是儒家的经典之作,把该书作为考试内容,显然是想通过儒家思想控制读书人来为政权统治服务,这样加速了政权的封建化过程,故B正确。

材料体现的是不同民族间的选拔制度,没涉及地域,排除A。

元朝是蒙古族建立的政权不可能终结蒙古贵族的特权,排除C。

材料没涉及到文化艺术的繁荣,排除D。

故选:B。

5.【分析】本题考查明朝的内阁,解读的关键信息是“见其所拟,帝一一省揽审定”。

【解答】材料信息“见其所拟,帝一一省揽审定”体现了皇帝拥有最高权力,即君主专制统治,内阁无决策权,排除A,C正确;

内阁始终不是法定的中央一级行政机构,是皇帝的助理机构,排除B;

内阁是君主专制的产物,对皇权不起制约作用,排除D。

故选:C。

6.【分析】本题主要考查鸦片战争,要求学生结合鸦片战争的特征和影响来分析。

【解答】A.结合所学知识,我们可知鸦片战争以后确实开放了广州,上海等地为通商口岸。

B.第二次鸦片战争以后,革命没有成为中国社会的主流。

C.甲午战争之前,中国领土主权就开始遭到破坏。

D.火烧圆明园的应该是第二次鸦片战争时期的英法联军。

故选:A。

7.【分析】本题以八国联军交还天津切入,考查了八国联军侵华战争和《辛丑条约》,《辛丑条约》的签订使清政府完全成为帝国主义统治中国的工具,中国完全沦为半殖民半封建社会。

【解答】A.材料没有涉及采取这一措施的结果,排除A项;

B.因为列强不准中国军队驻扎,所以军队以巡警的名义进驻,行使中国对天津城市的主权。北洋军阀主要存在于民国初期,而且天津本身就属于直隶总督的控制范围。故答案为B项;

C.不是袁世凯的直接目的,排除C;

D.这一措施是为了维护国家主权,不是维护帝国主义在华特权,排除D项。

故选:B。

8.【分析】本题考查国民大革命。需要掌握革命统一战线建立的原因。解题的关键是对“非一阶级之力所能推翻,主张用无产阶级、小资产阶级及中产阶级左翼合作的国民革命”的分析理解。

【解答】依据题干“非一阶级之力所能推翻,主张用无产阶级、小资产阶级及中产阶级左翼合作的国民革命”可以看出毛泽东主张建立革命统一战线,故B项正确。

AC两项在材料中没有体现,应排除。

D项与“国民革命”不符,应排除。

故选:B。

9.【分析】本题主要考查鸦片战争。要求学生结合鸦片战争的特点和影响来分析。

【解答】A.材料中这些官员的认识并不是完全屈服于列强的坚船利炮。

B.咱俩反映的是鸦片战争以后的情况,没有体现出中国官员准备发展工业。

C.材料中这些清朝官员没有看到对外贸易的意义。

D.从材料中新的税则平均到百分之五,比旧日的自主关税还要略微高一点,明显可以看出这是鸦片战争以后关税协定产生的影响,材料中中国官员认为是中国外交取得的成功,说明他们对于丧失关税主权并没有清醒的认识,反映出这些官员的主权意识亟待加强。

故选:D。

10.【分析】本题主要考查太平天国运动,要求学生结合太平天国运动的特点和影响来分析。

【解答】A.材料不是强调东西方文化矛盾的冲突,无法调和。

B.从材料中可以看出,洪秀全并不主张用忍耐和谦卑的办法来处理万恶的时世,并没有表达争取列强支持的态度。

C.太平天国反对传统儒家思想。

D.从材料可以看出,太平天国对西方的《圣经》是有适当修改的,说明当时太平天国只是利用《圣经》来发动农民起义,体现的是农民阶级的要求。

故选:D。

11.【分析】本题主要考查五四运动,要求学生结合五四运动的特点和影响来分析。

【解答】A.材料反映的是五四运动发展到天津。天津的斗争是由北京学生运动直接引发的。

B.从材料中的天津各界纷纷成立救国10人团,可以看出不是以学生为主体。

C.天津不是五四运动的中心。

D.从材料中社会各界纷纷支持五四运动,可以看出五四运动有广泛的群众基础。

故选:D。

12.【分析】本题主要考查人民代表大会制度,要求学生结合人民代表制度的特征和影响来分析。

【解答】材料中“特殊的民主方式”指的是新中国成立后建立的三大民主政治制度,分别是作为根本政治制度的人民代表大会制度和作为基本政治制度的共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度,故选A;

BCD均与题意不符,故排除。

故选:A。

13.【分析】本题主要考查新中国的外交要求,学生结合新中国外交发展的表现和当时中国外交政策特征来分析。

【解答】A.当时中国没有承认对香港的主权,只是暂时没有收回这一地区。

B.从材料明显可以看出当时香港在对外贸易中起到积极的作用,特别是中国的银行不能解决的外汇问题,香港可以解决,材料中关于香港主要是涉及到经济方面的作用,体现了香港是中国对外经济交流的重要通道。

C.当时中国政府并没有明确收回香港。

D.材料与粮食出口没有关系。

故选:B。

14.【分析】本题关键信息是“他们是提出诉讼的公民、被抽选出来主持法庭的法官、听取案情并作出裁决的众多陪审员”,结合古希腊的政治制度进行分析即可。

【解答】汉森以业余喜剧演员的比喻来描述雅典公民法庭的构成,突出了当时法庭口头发言的重要性,起诉人像舞台演员那样当众直接表达,而陪审员对整个案情的了解是诉讼人的描述,由于没有律师,法庭内的三种角色直接进行交流,因此这种情况下,演说技巧显得尤为重要,D选项符合题意;

A选项说法过于绝对,以个案推定整体,排除;

B选项说法不符合史实,排除;

雅典的公民素质相对较高,C选项排除;

故选:D。

15.【分析】本题考查罗马法。需要掌握罗马法的特点。解题的关键是对材料的解读与分析。

【解答】依据题干材料可知,反映的是随着罗马疆域的不断扩大和商品经济发展,许多经商致富的“新人”进入元老院,推动了法律的发展,说明罗马法随着经济政治发展状况而进行调整,体现了灵活性和现实性,故D项正确。

题干材料没有体现元老院职能的变化,故A项错误。

商品经济推动罗马社会发展,故B项错误。

题干材料没有涉及自然法,故C项错误。

故选:D。

16.【分析】本题考查罗马法。需要掌握罗马法的特点。解题的关键是对材料的解读与分析。

【解答】依据题干材料可知,反映了罗马的传说强调任何亲情大于王法,说明法律的权威植根于历史传统,故D项正确。

题干材料没有体现王权至高无上神圣不可侵犯,故A项错误。

B项不是题干材料的主旨,应排除。

题干材料没有体现法律是维护君主专制的目的,故C项错误。

故选:D。

17.【分析】本题主要考查英国的君主立宪制度,要求学生结合英国君主立宪制度的内容特征来分析。

【解答】A.在英国内阁和议会之间本身就是制约关系。

B.内阁专横,很多措施就可以快速在议会中通过得到实施,提高了政府的效率。

C.内阁权力过大,与政党政治无关。

D.责任内阁制度在18世纪就走向了成熟。

故选:B。

18.【分析】本题考查英国君主立宪制的确立,解题的关键是“1830年在工业中心伯明翰成立了“伯明翰政治同盟”,在其宣言中提出了改变“工业和商业的利益几乎全无代表的状况”的要求”。

【解答】“1830年在工业中心伯明翰成立了“伯明翰政治同盟”,在其宣言中提出了改变“工业和商业的利益几乎全无代表的状况”的要求”这种要求推动英国开展议会改革调整议席分配,故D正确;

ABC材料未体现,排除。

故选:D。

19.【分析】本题主要考查美国的政体,要求学生结合美国共和政体的特征来分析。

【解答】A.内阁是总统的咨询机构,有其存在的价值和意义,A不正确;

B.总统权力受议会和最高法院的制约,B不正确;

C.选项的表述与史实和材料不符,美国总统和内阁之间权限是很分明的。

D.材料表明美国内阁对总统不能起到限制和约束作用,与宪法规定总统掌握行政权相符。

故选:D。

20.【分析】本题考查了德国民主政治的相关知识,要求学生掌握德国君主立宪制下国家权力机构的运行机制等。

【解答】A.依据材料信息“1882年,俾斯麦提出烟草专利法,遭帝国议会否决”、“议会中各反对党攻击俾斯麦政府的军事开支”、“而议员们只同意批准三年经费,直到皇帝下令解散这届议会,重行选举组成新议会,七年军事预算提案才得以通过”,可知议会制约了内阁,议会权力较大,体现了宪政体制,错误,排除。

B.依据材料信息“而议员们只同意批准三年经费,直到皇帝下令解散这届议会,重行选举组成新议会,七年军事预算提案才得以通过”,”有效“表述错误。

C.从材料信息看,德国首相俾斯麦提交的法案遭到议会的部分否决,俾斯麦解散了议会,新选举的议会七年才通过了该法令,表明议会与首相的斗争中失败,表明民主意识增长,宰相无力控制议会,正确。

D.材料说的是议会对内阁的制约,可见议会不是遮羞布,错误,不符合材料主旨,排除。

故选:C。

21.【分析】本题考查法国教育的发展。题干中的关键信息是“重建军事强国、实现民族复兴大业”“将体育设置为初等学校必修课”“开展体育和军事教育”“公民战士”等。

【解答】题干中谈的是教育而不是国防,排除A。

体育教育不能决定国家未来,B说法太绝对,排除。

从材料中看不出内忧外患,排除C。

从“民族复兴大业”“公民战士”可以看出法国在强化民族国家意识,D正确。

故选:D。

22.【分析】本题考查美国1787年宪法,解题的关键信息有:最高法院一直……采取回避态度;法院做出的判决对总统比较有利。

【解答】A与题干无关,排除。

B宪法规定总统与国会间的外交权争议应由最高法院来裁决,但最高法院一直……采取回避态度,因为最高法院不判决对美国更有利,这表明1787年宪法在执行过程中能结合实际,充满理性。

C美国权力中心是总统,排除。

D说法错误,排除。

故选:B。

23.【分析】本题主要考查俄国十月革命。要求学生结合俄国十月革命的过程特征来分析。

【解答】A.材料体现不出俄国参加一战,赢得了各交战国政府的支持。

B.材料中看不出俄国革命的任务和方式逐步明确。

C.从材料中战争异乎寻常地加快了事态的发展,令人难以置信地加深了资本主义的危机,明显可以看出人们对资本主义越来越失望。临时政府的统治逐渐不得人心。俄国十月革命的时机已经成熟。

D.材料明显可以看出加深了资本主义的危机。应该是会出现社会主义革命,而不是强调资产阶级民主革命的长期性。

故选:C。

24.【分析】本题考查欧洲一体化的相关知识。关键信息有:应是把它纳入到欧洲一体化国际机构中去,更好地监督它。

【解答】20世纪50、60年代法德两国的合作,加快欧洲联合发展步伐,故C项正确。

冷战结束后,随着欧 盟的建立,欧洲才逐渐摆脱美国的控制,故A项错误。

马歇尔计划推动欧洲经济的复苏,且20世纪50、60年代法德经济进入了发展期,故B项错误。

1951年欧洲媒钢共同体的建立,开启欧洲一体化进程,故D项错误。

故选:C。

二、非选择题(本大题共3小题,第25小题20分,第26小题14分,第27小题18分,共52分.)

25.【分析】(1)本题主要考查古代监察制度的变化,解答本题只需正确解读题干所给材料一中“中国古代监察范围宽泛,如汉初的《监御史九条》中,监察有讼者、盗贼者、伪铸钱者、非所当服者等。弹奏对象即可纠弹‘官非其人’,也可议奏言‘政非其理’”;“其中弹劾之疏约占30%,言事之疏约占70%.许多事项实际上都是国家治理和社会管理中的一般事务”;“其功能是罚赏俱有”及“此外,古代监察在违法犯罪发生之前就介入‘事前监察’”的主旨即可。

(2)本题主要考查孙中山的民主思想,解答本题需正确解读题干所给材料二中“孙中山的监察思想,作为他民权主义理论的一个重要组成部分,立足于中国国情,‘集合中外之精神’,达到了同时代人所难以达到之高度”的主旨,并正确掌握孙中山民主思想产生的历史背景。

(3)本题主要考查我国现代民主政治建设,解答本题需正确解读题干所给材料三中“新时代国家监察体制改革是对反腐败体制机制的完善与发展”及“中国的监察体制改革正逐渐步入深水区,面临着一系列需要探索实践的困境”的主旨,并正确掌握我国现代民主政治建设的历史背景及历史意义。

【解答】(1)依据材料一中“中国古代监察范围宽泛,如汉初的《监御史九条》中,监察有讼者、盗贼者、伪铸钱者、非所当服者等。弹奏对象即可纠弹‘官非其人’,也可议奏言‘政非其理’”来看,监察的对象,既包括官员又包括百姓;依据材料一中“其中弹劾之疏约占30%,言事之疏约占70%.许多事项实际上都是国家治理和社会管理中的一般事务”来香,监察的范围既包括人员,也包括事物;监察的内容既包括违法犯罪,也包括一般事务;依据材料一种“其功能是罚赏俱有”来看,监察的功能既可以赏赐,又可以惩罚;依据材料一中“此外,古代监察在违法犯罪发生之前就介入‘事前监察’”来看,监察方式上,即有事后弹劾,又有事前监察。

(2)依据材料二中“孙中山的监察思想,作为他民权主义理论的一个重要组成部分,立足于中国国情,‘集合中外之精神’,达到了同时代人所难以达到之高度”并结合所学知识可知,孙中山提出“监察权”的原因既有内部因素,又有国际因素。即清朝官场腐败的现状;近代民族危机的加剧;对中囯古代监察制度的借鉴;对西方囯家三权分立学说和代议制民主制度的反思;孙中山积极探寻救国之路。

(3)依据材料三中“新时代国家监察体制改革是对反腐败体制机制的完善与发展”来看,这有助于形成完善的反腐败机制,推动制度反腐和法治反腐向纵深发展;依据材料三中“中国的监察体制改革正逐渐步入深水区,面临着一系列需要探索实践的困境”来看,这有利于改革开放的深入发展;联系所学知识,还可以从有助于克服苏联高度集权体制的弊端,保障社会主义制度健康发展

的角度进行归纳。

故答案为:

(1)基本特点:监察对象,既察官又察民;监察范围,既察人又察事;监察内容既违法犯罪,又察一般事务;监察功能,既赏又罚;监察方式,既事后纠劾又事前监察。

(2)原因:清朝官场腐败的现状;近代民族危机的加剧;对中国古代监察制度的借鉴;对西方国家三权分立学说和代议制民主制度的反思;孙中山积极探寻救国之路。

(3)意义:有利于形成完善的反腐败机制,推动制度反腐和法治反腐向纵深发展;有利于把改革开放推向深入;有利于克服苏联高度集权体制的弊端,保障社会主义制度健康发展。

26.【分析】(1)本题考查中美关系演变的相关知识。依据材料一图片信息和材料二、三的相关知识进行归纳。

(2)本题考查导致中美关系变化的原因。依据材料结合所学知识从政治、经济等和国际国内因素进行归纳。

(3)本题考查对中美关系演变的认识。开放性试题,结合所学知识言之有理即可。

【解答】(1)依据材料一图片信息和材料二、三的相关知识进行归纳等结合所学知识归纳如下:从敌对到建交,再到合作与冲突并存。

(2)结合美苏两极格局演变的相关知识和政治、经济因素以及国际国内因素进行分析:新中国建国初期,美国基于冷战需要,以及对中国社会制度、意识形态的敌视,对中国封锁遏制。1979年,美国在美苏冷战中处于不利地位,中国重返联合国、改革开放后,国际地位提升。在新时代,中国已经崛起为世界第二经济大国,美国要继续长期把持世界霸主地位,势必一方面要限制中国,一方面又需要与中国合作。

(3)依据材料相关信息结合当今中美关系演变的相关知识可得出如下观点:中国关系的演变是多种因素影响的结果,合作共赢才能促进本国和世界的进步。然后依据材料结合所学知识从政治、经济、思想、国家利益等方面全面分析。阐述示例如下:新中国成立初期,由于意识形态的分歧,美苏两极格局的影响,中美处于敌对状态。20涉及70年代,中美两国为了国家的根本利益,关系开始缓和,并与1979年正式建立外交关系。但两国关系发展并非一帆风顺,而是充满曲折。当中国宣布进入中国特色社会主义新时代之时,中美关系有逆向发展的趋势。中美关系面临的挑战更加严峻、更加复杂。但中美关系也并非前途渺茫,中美关系也存在不少机遇,只要双方坦诚相待,站在公平公正的立场上,中美两国关系一定会向正确的轨道发展。霸权政治是不可持续的,合作共赢才能促进本国和世界的进步,共同为建设世界美好的明天而奋。其他答案言之有理即可。

故答案为:

(1)从敌对到建交,再到合作与冲突并存。

(2)新中国建国初期,美国基于冷战需要,以及对中国社会制度、意识形态的敌视,对中国封锁遏制。1979年,美国在美苏冷战中处于不利地位,中国重返联合国、改革开放后,国际地位提升。在新时代,中国已经崛起为世界第二经济大国,美国要继续长期把持世界霸主地位,势必一方面要限制中国,一方面又需要与中国合作。

(3)中国关系的演变是多种因素影响的结果,合作共赢才能促进本国和世界的进步。阐述:新中国成立初期,由于意识形态的分歧,美苏两极格局的影响,中美处于敌对状态。20涉及70年代,中美两国为了国家的根本利益,关系开始缓和,并与1979年正式建立外交关系。但两国关系发展并非一帆风顺,而是充满曲折。当中国宣布进入中国特色社会主义新时代之时,中美关系有逆向发展的趋势。中美关系面临的挑战更加严峻、更加复杂。但中美关系也并非前途渺茫,中美关系也存在不少机遇,只要双方坦诚相待,站在公平公正的立场上,中美两国关系一定会向正确的轨道发展。霸权政治是不可持续的,合作共赢才能促进本国和世界的进步,共同为建设世界美好的明天而奋。

27.【分析】本题考查新民主主义革命。考查五四运动的背景和特点;国民大革命的特点和功绩;抗日战争胜利原因和概况。

【解答】(1)第一小问的背景,依据材料一,结合所学可知,五四运动的时代背景是巴黎和会上中国外交的失败。第二小问的特点,依据材料一,结合所学可知,特点是一场真正的群众性的革命运动,青年学生起了先锋作用,中国工人阶级开始登上政治舞台,在运动后期发挥了主力军作用。

(2)第一小问的政治基础,依据材料二,结合所学可知,民族革命是指国民大革命,其政治基础是孙中山的新三民主义。第二小问的意义,结合国民大革命的功绩解答即可。

(3)第一小问的说明,结合所学政治从国共第二次合作,形成了抗日民族统一战线;军事从国民党组织正面战场,共产党领导敌后战场,两个战场相互配合分析。

故答案为:

(1)背景:巴黎和会上中国外交的失败。

特点:是一场真正的群众性的革命运动,青年学生起了先锋作用,中国工人阶级开始登上政治舞台,在运动后期发挥了主力军作用。

(2)政治基础:新三民主义。

意义:沉重打击了帝国主义和封建主义的统治势力,中国人民的觉悟程度和组织程度有了明显的提高,实际上是迎接未来革命胜利的一次伟大的演习;它扩大了中国共产党在中国人民中的政治影响,宣传了党在民主革命阶段的纲领,使党经受了一次大革命的洗礼,积累了初步的经验。

(3)政治:国共第二次合作,形成了抗日民族统一战线;军事:国民党组织正面战场,共产党领导敌后战场,两个战场相互配合。

因素:民族民主意识意识觉醒;民族凝聚力增强

一、选择题(本大题共24小题,每小题2分,共48分.在每小题的四个选项中,只有一个是符合题目要求的.)

1.(2分)春秋时期,晋国小宗曲沃伯经过长期战争推翻了晋国大宗翼侯,被周天子策命为晋侯,“曲沃代翼”最终完成。这表明( )

A.争霸战争的成败改变血缘亲疏

B.策命晋侯凸显君主的集权统治

C.血缘纽带对政治的束缚被冲破

D.宗法分封的原则遭到完全破坏

2.(2分)著名史学家钱穆认为:“秦之富强,得东方游仕之力为多,如商鞅、张仪、公孙衍、甘茂、范睢、蔡泽、吕不韦,皆东方人也,彼辈皆不抱狭义的国家观念。”钱穆意在说明( )

A.秦之人才资源远弱于东方六国

B.天下观念推动了统一国家形成

C.秦之富强得益于平民取代贵族

D.东方六国保留大量贵族制残余

3.(2分)翰林院始设于唐朝,明清时地位迅速上升,进士前二甲方能进入翰林院,翰林学士多为皇室子弟侍读,内阁或军机重臣也皆出翰林。这种变化( )

A.是对科举制度的发展和完善

B.体现了统治者现实政治需求

C.导致了明代丞相制度的废除

D.是皇权极端加强的重要原因

4.(2分)公元1314年,元朝决定实行科举考试,将朱熹的《四书章句集注》作为重要考试内容,还确立了蒙古、色目、汉人、南人分卷考试,各取二十五人的制度。这一措施( )

A.体现人才选拔地域公平 B.加速元政权封建化进程

C.终结蒙古贵族特权政治 D.促进元朝文化学术繁荣

5.(2分)明人朱国桢在《皇明大政记》称:“人尝谓辅臣(内阁大臣)拟旨,几于擅国柄,乃大不然。见其所拟,帝一一省揽审定。虽全当帝心,亦必更易数字,以示明断。有不符意,则驳使更拟;再不符意,谯让随之矣。故阁臣无不惴惴惧者。”这反映出明代内阁( )

A.掌握了等同于宰相的权力

B.是法定的最高级行政机构

C.体现君主专制统治的意图

D.极大的限制了君主的权力

6.(2分)从1840年开始,为打开中国大门,列强屡屡对中国发动侵略战争。下列表格中甲、乙两者之间存在紧密关联的是( )

甲 乙

A 鸦片战争 广州、上海等通商口岸开放

B 第二次鸦片战争 革命开始成为中国时代主流

C 甲午中日战争 中国领土主权开始遭到破坏

D 八国联军侵华战争 列强闯入北京并火烧圆明园

A.A B.B C.C D.D

7.(2分)1902年8月,八国联军交还天津,但是规定天津周围20里内不准中国军队驻扎。在此情形下,直隶总督袁世凯将其训练的新军数千人改编为巡警,进驻天津及周围地区,中国警察从此诞生。袁世凯采取这一措施的直接目的是( )

A.扭转天津混乱的治安局面

B.维护国家对天津的主权

C.趁机扩大北洋军阀的势力

D.捍卫帝国主义在华特权

8.(2分)毛泽东曾说:“本人信仰共产主义,主张无产阶级的社会革命。惟目前的内外压迫,非一阶级之力所能推翻,主张用无产阶级、小资产阶级及中产阶级左翼合作的国民革命,实行中国国民党之三民主义。”这一论述( )

A.阐明了孙中山的新三民主义理论

B.说明了建立革命统一战线的理由

C.指明了工农武装割据的革命道路

D.提出了抗日民族统一战线的纲领

9.(2分)蒋廷黻在《中国近代史》中写道:“在一次不平等条约签订后,清政府内有官员洋洋得意,以为他们的外交成功了。每种货物应该纳多少税都明白地载于条约,那就可以省除争执。而且新的税则平均到百分之五,比旧日的自主关税还要略微高一点。”据此可知,这些官员( )

A.屈服于列强的坚船利炮 B.准备积极发展工业

C.看到了对外贸易的意义 D.主权意识亟待加强

10.(2分)1860年美国牧师何默斯向章王林绍璋指出,太平天国应该“遵照《圣经》的规定做礼拜”。林绍璋理直气壮地回答道:“拜上帝教对《圣经》的‘这种修改仍然是适当的’”。洪秀全也明确指出:“要用忍耐和谦卑的办法来处理这个万恶的时世,那是不可能的。”太平天国对《圣经》的取舍( )

A.说明中西文化矛盾无法调和

B.表达了争取列强支持的态度

C.恪守传统儒家思想统治地位

D.体现了农民革命战争的要求

11.(2分)1919年5月上旬,北京爆发学生运动的消息传到天津,天津各界纷纷成立了救国十人团,其规章中规定:“提倡国货,宁死不买仇人的货物”。抵制日货成为学生演讲的主要内容,其后天津总商会也参与了抵制日货运动。这段材料反映出( )

A.中国外交失败直接引发天津斗争

B.天津斗争是以学生为主体

C.北京天津成为五四运动两个中心

D.五四运动有广泛群众基础

12.(2分)著名学者约瑟夫。奈这样评价:中国的经济增长不仅使发展中国家获益巨大,中国的特殊发展模式包括特殊的民主方式也被一些发达国家称为可 效仿的榜样……有的学者也感慨:中国改革开放的成功,恰恰是没有采用西方民主模式才取得的。材料中“特殊的民主方式”指( )

A.人民代表大会制度 B.一国两制

C.社会主义市场经济 D.改革开放

13.(2分)1961年1月初,周恩来在访问缅甸期间,对随同访缅的外贸部副部长雷任民说,你先不要回北京,直接去香港,确实搞清三个问题:一是能不能买到粮;二是运输问题能不能解决;三是中国银行能不能解决外汇问题。由此可见( )

A.新中国暂时承认了英国对香港的主权

B.香港是中国对外经济交流的重要通道

C.中国政府明确收回香港主权的意图

D.中国推动粮食出口支援工业化建设

14.(2分)丹麦史学家汉森在分析古代雅典公民法庭的构成时认为,当时并无律师制,“一个案 件就像是一部有三个角色的喜剧,这三个角色都是业余的。他们是提出诉讼的公民、被抽选出来主持法庭的法官、听取案情并作出裁决的众多陪审员”。他描述的这一状 况说明( )

A.注重戏剧性的转折成为雅典法律常见现象

B.当时司法流于形式且存在大量错判的问题

C.公民素质的低下造成直接民主制的随意性

D.口述演讲在当时公共生活中占有重要地位

15.(2分)随着罗马疆域的不断扩大,人员的流动越来越频繁,商业成为越来越重要的经济部门。许多经商致富的“新人”进入元老院,将指导诉讼,编撰契约合同等法律事项视为重要的国家政务。这说明( )

A.元老院职能发生了重大变化

B.商品经济制约罗马社会发展

C.自然法是罗马法的重要原则

D.罗马立法有灵活性和现实性

16.(2分)在罗马的传说中,罗马人的祖先罗慕洛对其弟弟说:“任何亲情莫大于王法,……我们是在王法之下生活,我们不得不低下我们高贵的头颅。你的价值就体现在为了王法的威严而贡献出你高贵的生命。”这句话成为后世罗马法的永恒宗旨。这反映了古罗马时期( )

A.王权至高无上神圣不可侵犯

B.法律保障了民主政治的发展

C.法律为维护君主专制而创制

D.法律的权威植根于历史传统

17.(2分)19世纪70年代以后,英国议会的权力和作用开始缩小,首相和内阁对议会下院的控制大为加强,议会的许多权力转向了内阁,出现“内阁专横”的政治局面,许多英国人称内阁为议会中的“第三院”。这一变化有利于( )

A.权力机构的制约和平衡 B.政府行政效率的提高

C.政党政治的发展和完善 D.责任内阁制走向成熟

18.(2分)1830年在工业中心伯明翰成立了“伯明翰政治同盟”,在其宣言中提出了改变“工业和商业的利益几乎全无代表的状况”的要求。其他工业城市也提出类似要求。这种要求推动英国( )

A.发动革命推翻君主专制制度

B.进行殖民扩张发展海外贸易

C.鼓励技术革新促进工业发展

D.开展议会改革调整议席分配

19.(2分)有学者认为,“在美国,有权作出决定的只是总统而不是内阁,美国的内阁仅是一个非正式的总统的咨询机构,即使参加内阁会议的大多数人的意见与总统相左,总统亦可不必采纳。”这一论点( )

A.反映美国的内阁没有实际作用

B.说明总统权力缺乏有效制衡

C.表明总统与内阁之间权限不明

D.符合宪法对总统职权的规定

20.(2分)1882年,俾斯麦提出烟草专利法,遭帝国议会否决。1883年,议会中各反对党攻击俾斯麦政府的军事开支。1887年,俾斯麦要求议会批准今后七年的军事预算草案,而议员们只同意批准三年经费,直到皇帝下令解散这届议会,重行选举组成新议会,七年军事预算提案才得以通过。这说明当时的德国( )

A.宪法规定的君主立宪政体遭到破坏

B.议会依法有效行使了对行政的监督权

C.民主意识增长,宰相无力控制议会

D.帝国议会只是君主专制的一块遮羞布

21.(2分)法兰西第=共和国政府视普及初等学校体育为重建军事强国、实现民族复兴大业的一个有效途径,首次采取市法手段将体育设置为初等学校必修课,希望初等学校通过开展体育和军事教育,从而为军队输送忠诚强健的“公民战士”。这一做法反映了( )

A.第三共和围重视国防事业

B.体育教育决定围家未来

C.第三共和国面临内忧外患

D.法国强化民族国家意识

22.(2分)宪法规定总统与国会间的外交权争议应由最高法院来裁决。但自美国成立以来,最高法院一直以这一争议属于“政治问题”,司法裁决不应介入为由,采取回避态度。在非做判决不可的几个涉及外交权的案例中,法院做出的判决对总统比较有利。这表明美国( )

A.分权制衡导致行政效率低下

B.1787年宪法得到理性实践

C.联邦法院成为国家权力中心

D.三权分立体制已经被打破

23.(2分)列宁在1917年8月所写的一篇文章中说:“三年来的战争把我们向前推进了三十来年”;“战争异乎寻常地加快了事态的发展,令人难以置信地加深了资本主义的危机”。列宁意在强调( )

A.俄国参加一战赢得各交战国政府的支持

B.俄国革命的任务和方式逐步明确

C.俄国无产阶级夺取政权的时机已经成熟

D.俄国资产阶级民主革命的长期性

24.(2分)1958年,法国总统戴高乐认为要真正“克制”一个不断崛起的德国,应是把它纳入到欧洲一体化国际机构中去,更好地监督它。1963年两国签署《法德友好合作条約》,涵盖了外交、防务、教育、科技等方面的合作条款。其结果( )

A.摆脱了战后美国的控制 B.推动战后西欧经济复苏

C.加快欧洲联合发展步伐 D.开启了欧洲一体化进程

二、非选择题(本大题共3小题,第25小题20分,第26小题14分,第27小题18分,共52分.)

25.(20分)阅读下列材料,并回答问题。

材料一 中国古代监察体制是一项系统性的制度设计。中国古代地方监察机关与地方行政机关相分离,直接从属于中央监察机关。中国古代监察范围宽泛,如汉初的《监御史九条》中,监察有讼者、盗贼者、伪铸钱者、非所当服者等。弹奏对象即可纠弹“官非其人”,也可议奏言“政非其理”。据统计,清代科道官共上奏疏687篇,其中弹劾之疏约占30%,言事之疏约占70%.许多事项实际上都是国家治理和社会管理中的一般事务。中国古代的监察不仅“劾”,还有“举(荐)”,其功能是罚赏俱有。此外,古代监察在违法犯罪发生之前就介入“事前监察”。在帝国政体下,监察的独立只能是外在的、相对的,而依附皇权是内在的、绝对的。

﹣﹣摘编自艾永明《中国古代监察体制》

材料二 孙中山在中国监察史上第一次提出了“监察权”的概念,至今仍为理论界和我们的法律法规所采用。监察权必须独立的思想,则是孙中山监察思想最主要最核心的内容,亦是他长期一贯的思想。同时,他主张监察权是由国民大会授予的,必须对国民大会负责并接受其监督。孙中山认为监察权应当与立法权、行政权与司法权一样独立,主张建立立法、行政、司法、考选和纠察“五权分立”的政府架构。孙中山的监察思想,作为他民权主义理论的一个重要组成部分,立足于中国国情,“集合中外之精神”,达到了同时代人所难以达到之高度。

﹣﹣摘编王晓天《孙中山的监察思想》

材料三 新时代国家监察体制改革是对反腐败体制机制的完善与发展。中国的监察体制改革正逐渐步入深水区,面临着一系列需要探索实践的困境。中国的改革必须坚定不移贯彻创新发展理念,从监察职能延伸、监察主体的合理构建、纪法与法法的衔接以及权力监督格局上进行路径创新,进一步提升国家腐败治理能力。

﹣﹣摘编自聂应德、付扬《试论我国监察体制的创新发展》

(1)根据材料一,概括中国古代监察体制的基本特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析孙中山提出“监察权”的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新时期重视监察体制建设的意义。

26.(14分)新中国成立以来的中美关系

1949年新中国成立以来,中美外交关系经历了曲折的发展。

材料一

材料二 1978年12月16日,中美双方发表建交公报,宣布在1979年中美正式建交。

中美建交公报(节选)

美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此范围内,美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。

中华人民共和国和美利坚合众国重申上海公报中双方一致同意的各项原则,并再次强调:

──任何一方都不应该在亚洲﹣太平洋地区以及世界上任何地区谋求霸权,每一方都反对任何国家或国家集团建立这种霸权的努力。

──美利坚合众国政府承认中国的立场,即只有一个中国,台湾是中国的一部分。

──双方认为,中美关系正常化不仅符合中国人民和美国人民的利益,而且有助于亚洲和世界的和平事业。

材料三 当中国宣布进入中国特色社会主义新时代之时,2017年12月18日,白宫网站发表了以“新时代的国家安全战略”为题的报道,美国也宣布进入了一个“新时代”。相较于冷战结束以来几届政府的国家安全战略报告,这份报告在对华关系上变得消极许多。

如果结合中美关系已经转型为崛起大国与守成大国的关系,可以洞见,中美关系面临的挑战更加严峻、更加复杂。与此同时,中美关系也存在不少机遇。

﹣﹣整理自刘建飞:《新时代中国外交战略中的中美关系》,《美国研究》2018年第2期

问题:

(1)以上三段材料中,中美关系呈现出怎样的变化趋势?

(2)导致中美关系变化的原因有哪些?

(3)结合材料和所学知识,谈谈你对中美关系变化的认识。

27.(18分)一百年前发生的五四运动是中华民族伟大复兴的历史新起点。阅读下列材料:

材料一 1919年5月4日,北京大学等10余所学校的3000多名学生在天安门前集会演讲。不少市民闻讯而来,或围观或加入。各地学生也都纷纷响应北京学生的行动,各地商、工各界多有参加声援者。这表明,从巴黎和会决议的祸害中,产生了中国人民的民族觉醒,使他们为了共同的行动而紧密地结合在一起了。

﹣﹣摘编自汪朝光著《中国近代通史?民国的初建》

材料二 1924﹣1927年国共合作实际上是以“国民革命”为号召的民族革命,北伐战争即为这场革命最具体的实现手段。北伐战争这一军事统一过程,从一个侧面清楚地反映出,中国社会民族主义观念广泛发酵,多数社会大众对国家统一运动明显抱以期待和欢迎的态度。

﹣﹣摘编自王建朗、黄克武主编《两岸新编中国近代史》(民国卷)

材料三 1937年7月开始的日本帝国主义全面侵华,在历次帝国主义侵华过程中时间最长,但中国人民没有被打趴下,中国取得了抗日战争的最后胜利。这是以国共合作为基础,各阶级、各民族人民团结起来共同奋斗争取得来的。在这个过程中,中华民族的民族意识空前觉醒了,抗战胜利成为中华民族复兴的重要标志。

﹣﹣摘编自张海鹏《走向民族复兴的重要标志﹣﹣论抗日战争胜利的历史意义》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,指出五四运动的时代背景,分析五四运动多有“声援者”表现出的显著特点。

(2)据材料二并结合所学知识,指出“民族革命”的政治基础,并概括其主要意义。

(3)据材料三并结合所学知识,从政治、军事方面说明抗日战争胜利是“共同奋斗”取得的。综合上述材料,你认为推动近代中国走向民族复兴的主要因素有哪些?

2019-2020学年江西省抚州市高一(上)期末历史试卷

参考答案与试题解析

一、选择题(本大题共24小题,每小题2分,共48分.在每小题的四个选项中,只有一个是符合题目要求的.)

1.【分析】本题考查西周的宗法制。解题的关键是对材料的解读,结合春秋战国时期的史实对材料的分析理解。

【解答】A.争霸战争的成败改变血缘亲疏说法错误,夸大了争霸战争的作用,排除;

B.春秋时期还未发展为君主专制政体,排除;

C.结合所学可知,春秋时期由于宗法制遭到破坏,血缘关系对政治的束缚随之被打破,正确;

D.春秋时期宗法制并未遭到完全破坏,排除。

故选:C。

2.【分析】本题考查秦的统一。主要考查秦统一的历史背景。

【解答】通过材料“彼辈皆不抱狭义的国家观念”结合所学知识可以看出,作者认为秦国时期人物的观念推动了统一国家的形成,故B正确;

A不符合材料信息,排除;

材料并没有说明平民取代贵族,排除C;

D在材料中无法体现,排除;

故选:B。

3.【分析】本题考查明清时期的政治制度。主要考查明清时期君主专制制度的强化。

【解答】通过材料“翰林学士多为皇室子弟侍读,内阁或军机重臣也皆出翰林”结合所学知识可以看出,翰林院地位的上升,实际上是统治者对统治需要发展的结果,故B正确;

翰林院与科举制度无关,排除A;

丞相制度废除于翰林院设置无关,排除C;

皇城嫉妒加强的原因是为了加强君主专制,排除D。

故选:B。

4.【分析】本题主要是考查元朝科举制的特点,解答时要结合元朝政权的特殊性进行分析。

【解答】《四书章句集注》是儒家的经典之作,把该书作为考试内容,显然是想通过儒家思想控制读书人来为政权统治服务,这样加速了政权的封建化过程,故B正确。

材料体现的是不同民族间的选拔制度,没涉及地域,排除A。

元朝是蒙古族建立的政权不可能终结蒙古贵族的特权,排除C。

材料没涉及到文化艺术的繁荣,排除D。

故选:B。

5.【分析】本题考查明朝的内阁,解读的关键信息是“见其所拟,帝一一省揽审定”。

【解答】材料信息“见其所拟,帝一一省揽审定”体现了皇帝拥有最高权力,即君主专制统治,内阁无决策权,排除A,C正确;

内阁始终不是法定的中央一级行政机构,是皇帝的助理机构,排除B;

内阁是君主专制的产物,对皇权不起制约作用,排除D。

故选:C。

6.【分析】本题主要考查鸦片战争,要求学生结合鸦片战争的特征和影响来分析。

【解答】A.结合所学知识,我们可知鸦片战争以后确实开放了广州,上海等地为通商口岸。

B.第二次鸦片战争以后,革命没有成为中国社会的主流。

C.甲午战争之前,中国领土主权就开始遭到破坏。

D.火烧圆明园的应该是第二次鸦片战争时期的英法联军。

故选:A。

7.【分析】本题以八国联军交还天津切入,考查了八国联军侵华战争和《辛丑条约》,《辛丑条约》的签订使清政府完全成为帝国主义统治中国的工具,中国完全沦为半殖民半封建社会。

【解答】A.材料没有涉及采取这一措施的结果,排除A项;

B.因为列强不准中国军队驻扎,所以军队以巡警的名义进驻,行使中国对天津城市的主权。北洋军阀主要存在于民国初期,而且天津本身就属于直隶总督的控制范围。故答案为B项;

C.不是袁世凯的直接目的,排除C;

D.这一措施是为了维护国家主权,不是维护帝国主义在华特权,排除D项。

故选:B。

8.【分析】本题考查国民大革命。需要掌握革命统一战线建立的原因。解题的关键是对“非一阶级之力所能推翻,主张用无产阶级、小资产阶级及中产阶级左翼合作的国民革命”的分析理解。

【解答】依据题干“非一阶级之力所能推翻,主张用无产阶级、小资产阶级及中产阶级左翼合作的国民革命”可以看出毛泽东主张建立革命统一战线,故B项正确。

AC两项在材料中没有体现,应排除。

D项与“国民革命”不符,应排除。

故选:B。

9.【分析】本题主要考查鸦片战争。要求学生结合鸦片战争的特点和影响来分析。

【解答】A.材料中这些官员的认识并不是完全屈服于列强的坚船利炮。

B.咱俩反映的是鸦片战争以后的情况,没有体现出中国官员准备发展工业。

C.材料中这些清朝官员没有看到对外贸易的意义。

D.从材料中新的税则平均到百分之五,比旧日的自主关税还要略微高一点,明显可以看出这是鸦片战争以后关税协定产生的影响,材料中中国官员认为是中国外交取得的成功,说明他们对于丧失关税主权并没有清醒的认识,反映出这些官员的主权意识亟待加强。

故选:D。

10.【分析】本题主要考查太平天国运动,要求学生结合太平天国运动的特点和影响来分析。

【解答】A.材料不是强调东西方文化矛盾的冲突,无法调和。

B.从材料中可以看出,洪秀全并不主张用忍耐和谦卑的办法来处理万恶的时世,并没有表达争取列强支持的态度。

C.太平天国反对传统儒家思想。

D.从材料可以看出,太平天国对西方的《圣经》是有适当修改的,说明当时太平天国只是利用《圣经》来发动农民起义,体现的是农民阶级的要求。

故选:D。

11.【分析】本题主要考查五四运动,要求学生结合五四运动的特点和影响来分析。

【解答】A.材料反映的是五四运动发展到天津。天津的斗争是由北京学生运动直接引发的。

B.从材料中的天津各界纷纷成立救国10人团,可以看出不是以学生为主体。

C.天津不是五四运动的中心。

D.从材料中社会各界纷纷支持五四运动,可以看出五四运动有广泛的群众基础。

故选:D。

12.【分析】本题主要考查人民代表大会制度,要求学生结合人民代表制度的特征和影响来分析。

【解答】材料中“特殊的民主方式”指的是新中国成立后建立的三大民主政治制度,分别是作为根本政治制度的人民代表大会制度和作为基本政治制度的共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度,故选A;

BCD均与题意不符,故排除。

故选:A。

13.【分析】本题主要考查新中国的外交要求,学生结合新中国外交发展的表现和当时中国外交政策特征来分析。

【解答】A.当时中国没有承认对香港的主权,只是暂时没有收回这一地区。

B.从材料明显可以看出当时香港在对外贸易中起到积极的作用,特别是中国的银行不能解决的外汇问题,香港可以解决,材料中关于香港主要是涉及到经济方面的作用,体现了香港是中国对外经济交流的重要通道。

C.当时中国政府并没有明确收回香港。

D.材料与粮食出口没有关系。

故选:B。

14.【分析】本题关键信息是“他们是提出诉讼的公民、被抽选出来主持法庭的法官、听取案情并作出裁决的众多陪审员”,结合古希腊的政治制度进行分析即可。

【解答】汉森以业余喜剧演员的比喻来描述雅典公民法庭的构成,突出了当时法庭口头发言的重要性,起诉人像舞台演员那样当众直接表达,而陪审员对整个案情的了解是诉讼人的描述,由于没有律师,法庭内的三种角色直接进行交流,因此这种情况下,演说技巧显得尤为重要,D选项符合题意;

A选项说法过于绝对,以个案推定整体,排除;

B选项说法不符合史实,排除;

雅典的公民素质相对较高,C选项排除;

故选:D。

15.【分析】本题考查罗马法。需要掌握罗马法的特点。解题的关键是对材料的解读与分析。

【解答】依据题干材料可知,反映的是随着罗马疆域的不断扩大和商品经济发展,许多经商致富的“新人”进入元老院,推动了法律的发展,说明罗马法随着经济政治发展状况而进行调整,体现了灵活性和现实性,故D项正确。

题干材料没有体现元老院职能的变化,故A项错误。

商品经济推动罗马社会发展,故B项错误。

题干材料没有涉及自然法,故C项错误。

故选:D。

16.【分析】本题考查罗马法。需要掌握罗马法的特点。解题的关键是对材料的解读与分析。

【解答】依据题干材料可知,反映了罗马的传说强调任何亲情大于王法,说明法律的权威植根于历史传统,故D项正确。

题干材料没有体现王权至高无上神圣不可侵犯,故A项错误。

B项不是题干材料的主旨,应排除。

题干材料没有体现法律是维护君主专制的目的,故C项错误。

故选:D。

17.【分析】本题主要考查英国的君主立宪制度,要求学生结合英国君主立宪制度的内容特征来分析。

【解答】A.在英国内阁和议会之间本身就是制约关系。

B.内阁专横,很多措施就可以快速在议会中通过得到实施,提高了政府的效率。

C.内阁权力过大,与政党政治无关。

D.责任内阁制度在18世纪就走向了成熟。

故选:B。

18.【分析】本题考查英国君主立宪制的确立,解题的关键是“1830年在工业中心伯明翰成立了“伯明翰政治同盟”,在其宣言中提出了改变“工业和商业的利益几乎全无代表的状况”的要求”。

【解答】“1830年在工业中心伯明翰成立了“伯明翰政治同盟”,在其宣言中提出了改变“工业和商业的利益几乎全无代表的状况”的要求”这种要求推动英国开展议会改革调整议席分配,故D正确;

ABC材料未体现,排除。

故选:D。

19.【分析】本题主要考查美国的政体,要求学生结合美国共和政体的特征来分析。

【解答】A.内阁是总统的咨询机构,有其存在的价值和意义,A不正确;

B.总统权力受议会和最高法院的制约,B不正确;

C.选项的表述与史实和材料不符,美国总统和内阁之间权限是很分明的。

D.材料表明美国内阁对总统不能起到限制和约束作用,与宪法规定总统掌握行政权相符。

故选:D。

20.【分析】本题考查了德国民主政治的相关知识,要求学生掌握德国君主立宪制下国家权力机构的运行机制等。

【解答】A.依据材料信息“1882年,俾斯麦提出烟草专利法,遭帝国议会否决”、“议会中各反对党攻击俾斯麦政府的军事开支”、“而议员们只同意批准三年经费,直到皇帝下令解散这届议会,重行选举组成新议会,七年军事预算提案才得以通过”,可知议会制约了内阁,议会权力较大,体现了宪政体制,错误,排除。

B.依据材料信息“而议员们只同意批准三年经费,直到皇帝下令解散这届议会,重行选举组成新议会,七年军事预算提案才得以通过”,”有效“表述错误。

C.从材料信息看,德国首相俾斯麦提交的法案遭到议会的部分否决,俾斯麦解散了议会,新选举的议会七年才通过了该法令,表明议会与首相的斗争中失败,表明民主意识增长,宰相无力控制议会,正确。

D.材料说的是议会对内阁的制约,可见议会不是遮羞布,错误,不符合材料主旨,排除。

故选:C。

21.【分析】本题考查法国教育的发展。题干中的关键信息是“重建军事强国、实现民族复兴大业”“将体育设置为初等学校必修课”“开展体育和军事教育”“公民战士”等。

【解答】题干中谈的是教育而不是国防,排除A。

体育教育不能决定国家未来,B说法太绝对,排除。

从材料中看不出内忧外患,排除C。

从“民族复兴大业”“公民战士”可以看出法国在强化民族国家意识,D正确。

故选:D。

22.【分析】本题考查美国1787年宪法,解题的关键信息有:最高法院一直……采取回避态度;法院做出的判决对总统比较有利。

【解答】A与题干无关,排除。

B宪法规定总统与国会间的外交权争议应由最高法院来裁决,但最高法院一直……采取回避态度,因为最高法院不判决对美国更有利,这表明1787年宪法在执行过程中能结合实际,充满理性。

C美国权力中心是总统,排除。

D说法错误,排除。

故选:B。

23.【分析】本题主要考查俄国十月革命。要求学生结合俄国十月革命的过程特征来分析。

【解答】A.材料体现不出俄国参加一战,赢得了各交战国政府的支持。

B.材料中看不出俄国革命的任务和方式逐步明确。

C.从材料中战争异乎寻常地加快了事态的发展,令人难以置信地加深了资本主义的危机,明显可以看出人们对资本主义越来越失望。临时政府的统治逐渐不得人心。俄国十月革命的时机已经成熟。

D.材料明显可以看出加深了资本主义的危机。应该是会出现社会主义革命,而不是强调资产阶级民主革命的长期性。

故选:C。

24.【分析】本题考查欧洲一体化的相关知识。关键信息有:应是把它纳入到欧洲一体化国际机构中去,更好地监督它。

【解答】20世纪50、60年代法德两国的合作,加快欧洲联合发展步伐,故C项正确。

冷战结束后,随着欧 盟的建立,欧洲才逐渐摆脱美国的控制,故A项错误。

马歇尔计划推动欧洲经济的复苏,且20世纪50、60年代法德经济进入了发展期,故B项错误。

1951年欧洲媒钢共同体的建立,开启欧洲一体化进程,故D项错误。

故选:C。

二、非选择题(本大题共3小题,第25小题20分,第26小题14分,第27小题18分,共52分.)

25.【分析】(1)本题主要考查古代监察制度的变化,解答本题只需正确解读题干所给材料一中“中国古代监察范围宽泛,如汉初的《监御史九条》中,监察有讼者、盗贼者、伪铸钱者、非所当服者等。弹奏对象即可纠弹‘官非其人’,也可议奏言‘政非其理’”;“其中弹劾之疏约占30%,言事之疏约占70%.许多事项实际上都是国家治理和社会管理中的一般事务”;“其功能是罚赏俱有”及“此外,古代监察在违法犯罪发生之前就介入‘事前监察’”的主旨即可。

(2)本题主要考查孙中山的民主思想,解答本题需正确解读题干所给材料二中“孙中山的监察思想,作为他民权主义理论的一个重要组成部分,立足于中国国情,‘集合中外之精神’,达到了同时代人所难以达到之高度”的主旨,并正确掌握孙中山民主思想产生的历史背景。

(3)本题主要考查我国现代民主政治建设,解答本题需正确解读题干所给材料三中“新时代国家监察体制改革是对反腐败体制机制的完善与发展”及“中国的监察体制改革正逐渐步入深水区,面临着一系列需要探索实践的困境”的主旨,并正确掌握我国现代民主政治建设的历史背景及历史意义。

【解答】(1)依据材料一中“中国古代监察范围宽泛,如汉初的《监御史九条》中,监察有讼者、盗贼者、伪铸钱者、非所当服者等。弹奏对象即可纠弹‘官非其人’,也可议奏言‘政非其理’”来看,监察的对象,既包括官员又包括百姓;依据材料一中“其中弹劾之疏约占30%,言事之疏约占70%.许多事项实际上都是国家治理和社会管理中的一般事务”来香,监察的范围既包括人员,也包括事物;监察的内容既包括违法犯罪,也包括一般事务;依据材料一种“其功能是罚赏俱有”来看,监察的功能既可以赏赐,又可以惩罚;依据材料一中“此外,古代监察在违法犯罪发生之前就介入‘事前监察’”来看,监察方式上,即有事后弹劾,又有事前监察。

(2)依据材料二中“孙中山的监察思想,作为他民权主义理论的一个重要组成部分,立足于中国国情,‘集合中外之精神’,达到了同时代人所难以达到之高度”并结合所学知识可知,孙中山提出“监察权”的原因既有内部因素,又有国际因素。即清朝官场腐败的现状;近代民族危机的加剧;对中囯古代监察制度的借鉴;对西方囯家三权分立学说和代议制民主制度的反思;孙中山积极探寻救国之路。

(3)依据材料三中“新时代国家监察体制改革是对反腐败体制机制的完善与发展”来看,这有助于形成完善的反腐败机制,推动制度反腐和法治反腐向纵深发展;依据材料三中“中国的监察体制改革正逐渐步入深水区,面临着一系列需要探索实践的困境”来看,这有利于改革开放的深入发展;联系所学知识,还可以从有助于克服苏联高度集权体制的弊端,保障社会主义制度健康发展

的角度进行归纳。

故答案为:

(1)基本特点:监察对象,既察官又察民;监察范围,既察人又察事;监察内容既违法犯罪,又察一般事务;监察功能,既赏又罚;监察方式,既事后纠劾又事前监察。

(2)原因:清朝官场腐败的现状;近代民族危机的加剧;对中国古代监察制度的借鉴;对西方国家三权分立学说和代议制民主制度的反思;孙中山积极探寻救国之路。

(3)意义:有利于形成完善的反腐败机制,推动制度反腐和法治反腐向纵深发展;有利于把改革开放推向深入;有利于克服苏联高度集权体制的弊端,保障社会主义制度健康发展。

26.【分析】(1)本题考查中美关系演变的相关知识。依据材料一图片信息和材料二、三的相关知识进行归纳。

(2)本题考查导致中美关系变化的原因。依据材料结合所学知识从政治、经济等和国际国内因素进行归纳。

(3)本题考查对中美关系演变的认识。开放性试题,结合所学知识言之有理即可。

【解答】(1)依据材料一图片信息和材料二、三的相关知识进行归纳等结合所学知识归纳如下:从敌对到建交,再到合作与冲突并存。

(2)结合美苏两极格局演变的相关知识和政治、经济因素以及国际国内因素进行分析:新中国建国初期,美国基于冷战需要,以及对中国社会制度、意识形态的敌视,对中国封锁遏制。1979年,美国在美苏冷战中处于不利地位,中国重返联合国、改革开放后,国际地位提升。在新时代,中国已经崛起为世界第二经济大国,美国要继续长期把持世界霸主地位,势必一方面要限制中国,一方面又需要与中国合作。

(3)依据材料相关信息结合当今中美关系演变的相关知识可得出如下观点:中国关系的演变是多种因素影响的结果,合作共赢才能促进本国和世界的进步。然后依据材料结合所学知识从政治、经济、思想、国家利益等方面全面分析。阐述示例如下:新中国成立初期,由于意识形态的分歧,美苏两极格局的影响,中美处于敌对状态。20涉及70年代,中美两国为了国家的根本利益,关系开始缓和,并与1979年正式建立外交关系。但两国关系发展并非一帆风顺,而是充满曲折。当中国宣布进入中国特色社会主义新时代之时,中美关系有逆向发展的趋势。中美关系面临的挑战更加严峻、更加复杂。但中美关系也并非前途渺茫,中美关系也存在不少机遇,只要双方坦诚相待,站在公平公正的立场上,中美两国关系一定会向正确的轨道发展。霸权政治是不可持续的,合作共赢才能促进本国和世界的进步,共同为建设世界美好的明天而奋。其他答案言之有理即可。

故答案为:

(1)从敌对到建交,再到合作与冲突并存。

(2)新中国建国初期,美国基于冷战需要,以及对中国社会制度、意识形态的敌视,对中国封锁遏制。1979年,美国在美苏冷战中处于不利地位,中国重返联合国、改革开放后,国际地位提升。在新时代,中国已经崛起为世界第二经济大国,美国要继续长期把持世界霸主地位,势必一方面要限制中国,一方面又需要与中国合作。

(3)中国关系的演变是多种因素影响的结果,合作共赢才能促进本国和世界的进步。阐述:新中国成立初期,由于意识形态的分歧,美苏两极格局的影响,中美处于敌对状态。20涉及70年代,中美两国为了国家的根本利益,关系开始缓和,并与1979年正式建立外交关系。但两国关系发展并非一帆风顺,而是充满曲折。当中国宣布进入中国特色社会主义新时代之时,中美关系有逆向发展的趋势。中美关系面临的挑战更加严峻、更加复杂。但中美关系也并非前途渺茫,中美关系也存在不少机遇,只要双方坦诚相待,站在公平公正的立场上,中美两国关系一定会向正确的轨道发展。霸权政治是不可持续的,合作共赢才能促进本国和世界的进步,共同为建设世界美好的明天而奋。

27.【分析】本题考查新民主主义革命。考查五四运动的背景和特点;国民大革命的特点和功绩;抗日战争胜利原因和概况。

【解答】(1)第一小问的背景,依据材料一,结合所学可知,五四运动的时代背景是巴黎和会上中国外交的失败。第二小问的特点,依据材料一,结合所学可知,特点是一场真正的群众性的革命运动,青年学生起了先锋作用,中国工人阶级开始登上政治舞台,在运动后期发挥了主力军作用。

(2)第一小问的政治基础,依据材料二,结合所学可知,民族革命是指国民大革命,其政治基础是孙中山的新三民主义。第二小问的意义,结合国民大革命的功绩解答即可。

(3)第一小问的说明,结合所学政治从国共第二次合作,形成了抗日民族统一战线;军事从国民党组织正面战场,共产党领导敌后战场,两个战场相互配合分析。

故答案为:

(1)背景:巴黎和会上中国外交的失败。

特点:是一场真正的群众性的革命运动,青年学生起了先锋作用,中国工人阶级开始登上政治舞台,在运动后期发挥了主力军作用。

(2)政治基础:新三民主义。

意义:沉重打击了帝国主义和封建主义的统治势力,中国人民的觉悟程度和组织程度有了明显的提高,实际上是迎接未来革命胜利的一次伟大的演习;它扩大了中国共产党在中国人民中的政治影响,宣传了党在民主革命阶段的纲领,使党经受了一次大革命的洗礼,积累了初步的经验。

(3)政治:国共第二次合作,形成了抗日民族统一战线;军事:国民党组织正面战场,共产党领导敌后战场,两个战场相互配合。

因素:民族民主意识意识觉醒;民族凝聚力增强

同课章节目录