人教部编版七年级下册历史 15 明朝的对外关系 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级下册历史 15 明朝的对外关系 课件(共30张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

明朝的对外关系

西汉张骞出西域

唐朝陆上丝路

唐朝海上丝路

宋元海外贸易

唐朝玄奘西行

郑和下西洋之前中国历史上的对外友好交往,

——对外友好往来是中国历史的传统

郑和的远洋船队

郑和下西洋的目的历来众说纷纭,一说宣扬大明威德,一说寻找建文帝, 一说发展贸易缓解财政支出……有史料称郑和下西洋使“贫民致富”“国用充足”;另有包抄帖木儿帝国、 扫荡张士诚旧部、解决军事复员问题等说法

面对这么多的说法,我们该取哪一种观点呢?

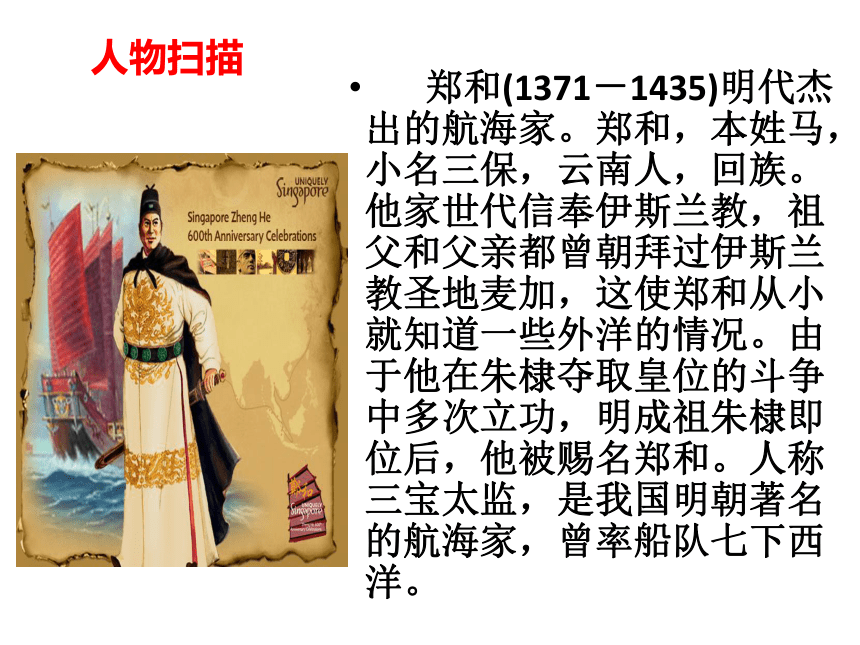

郑和(1371-1435)明代杰出的航海家。郑和,本姓马,小名三保,云南人,回族。他家世代信奉伊斯兰教,祖父和父亲都曾朝拜过伊斯兰教圣地麦加,这使郑和从小就知道一些外洋的情况。由于他在朱棣夺取皇位的斗争中多次立功,明成祖朱棣即位后,他被赐名郑和。人称三宝太监,是我国明朝著名的航海家,曾率船队七下西洋。

人物扫描

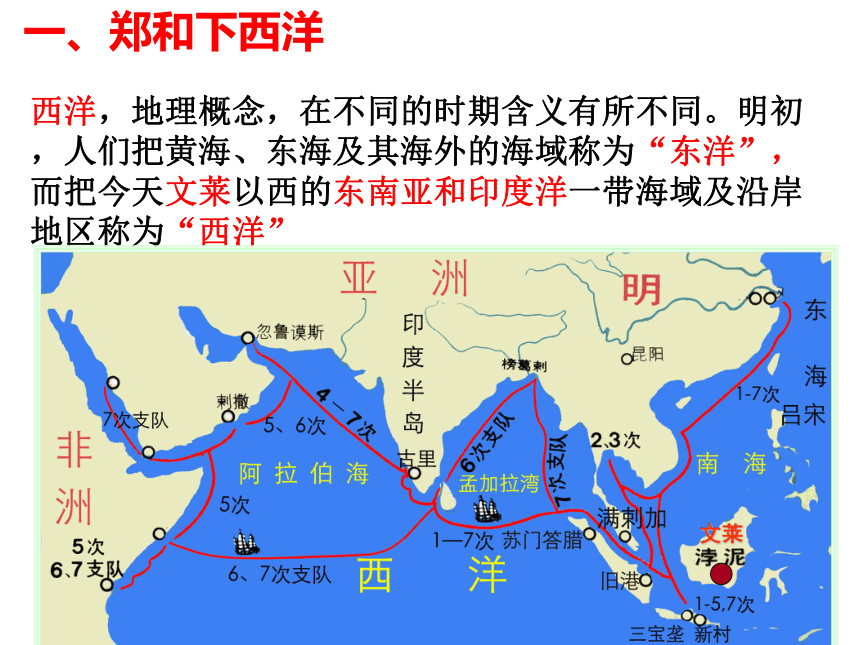

西洋,地理概念,在不同的时期含义有所不同。明初,人们把黄海、东海及其海外的海域称为“东洋”,而把今天文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为“西洋”

一、郑和下西洋

文莱

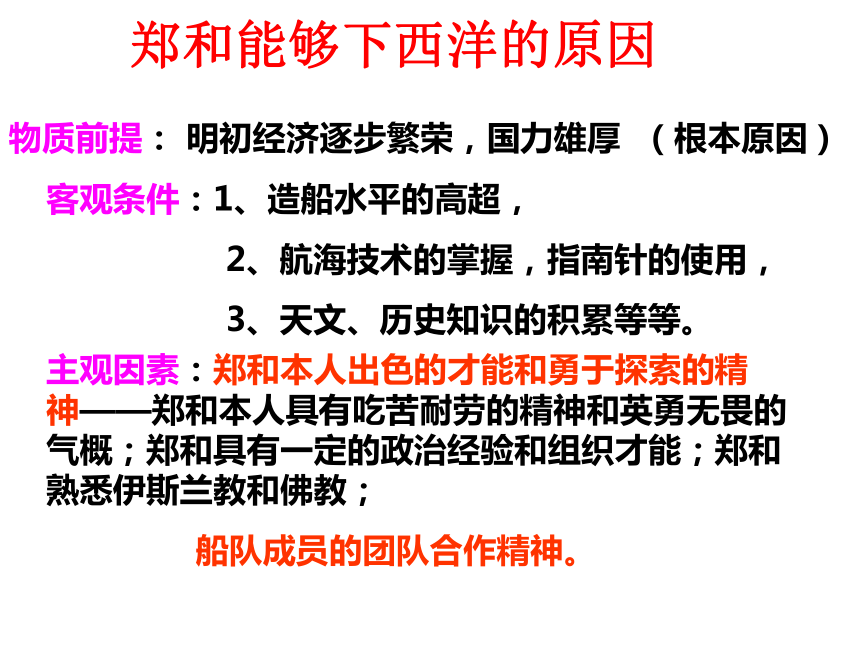

物质前提: 明初经济逐步繁荣,国力雄厚 (根本原因)

客观条件:1、造船水平的高超,

2、航海技术的掌握,指南针的使用,

3、天文、历史知识的积累等等。

主观因素:郑和本人出色的才能和勇于探索的精神——郑和本人具有吃苦耐劳的精神和英勇无畏的气概;郑和具有一定的政治经验和组织才能;郑和熟悉伊斯兰教和佛教;

船队成员的团队合作精神。

郑和能够下西洋的原因

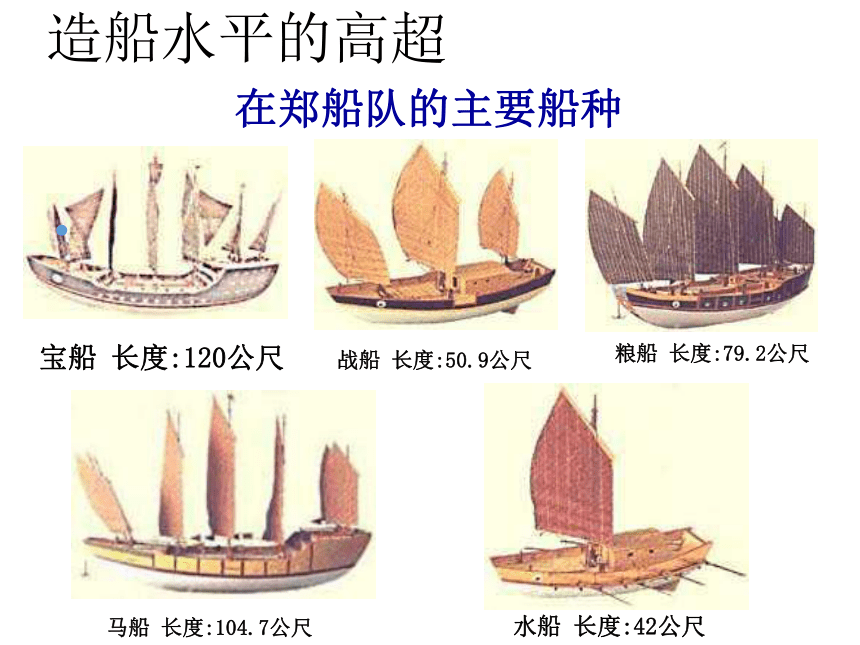

宝船 长度:120公尺

战船 长度:50.9公尺

马船 长度:104.7公尺

粮船 长度:79.2公尺

水船 长度:42公尺

在郑船队的主要船种

造船水平的高超

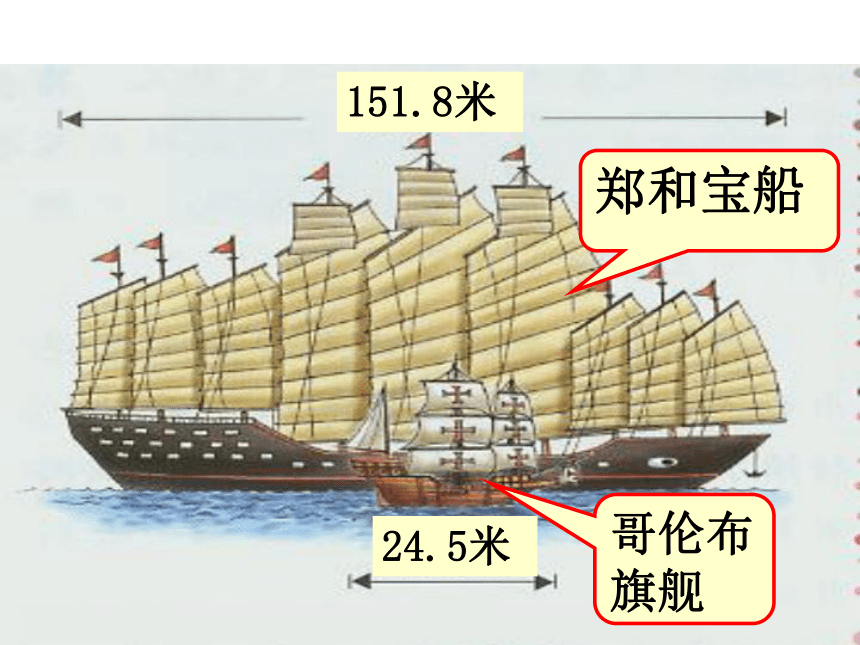

151.8米

24.5米

郑和宝船

哥伦布旗舰

郑和下西洋的目的

成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强

——《明史·郑和传》

主要目的:

提高明朝在国外的地位和威望

示中国富强,换取海外的奇珍

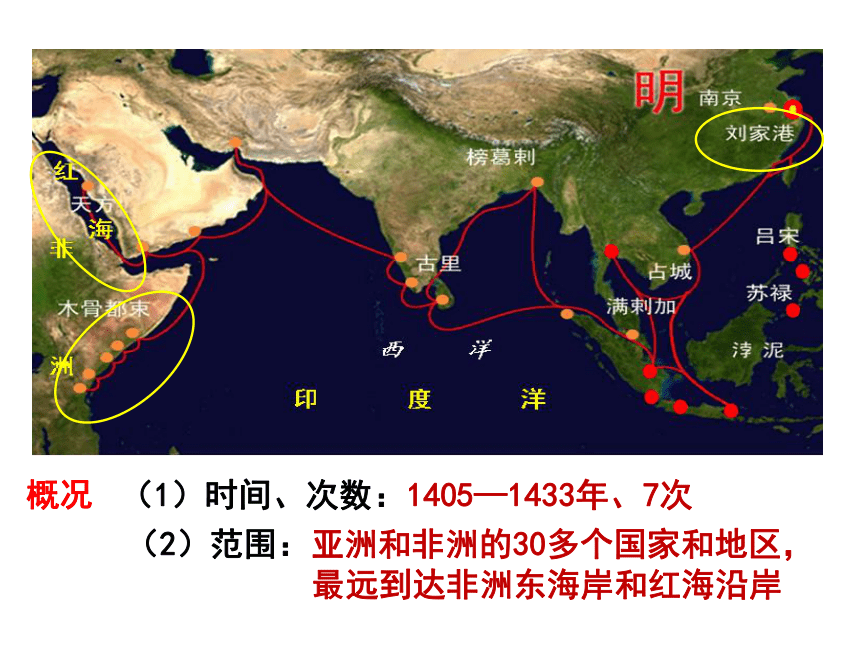

概况

(1)时间、次数:1405—1433年、7次

(2)范围:亚洲和非洲的30多个国家和地区,

最远到达非洲东海岸和红海沿岸

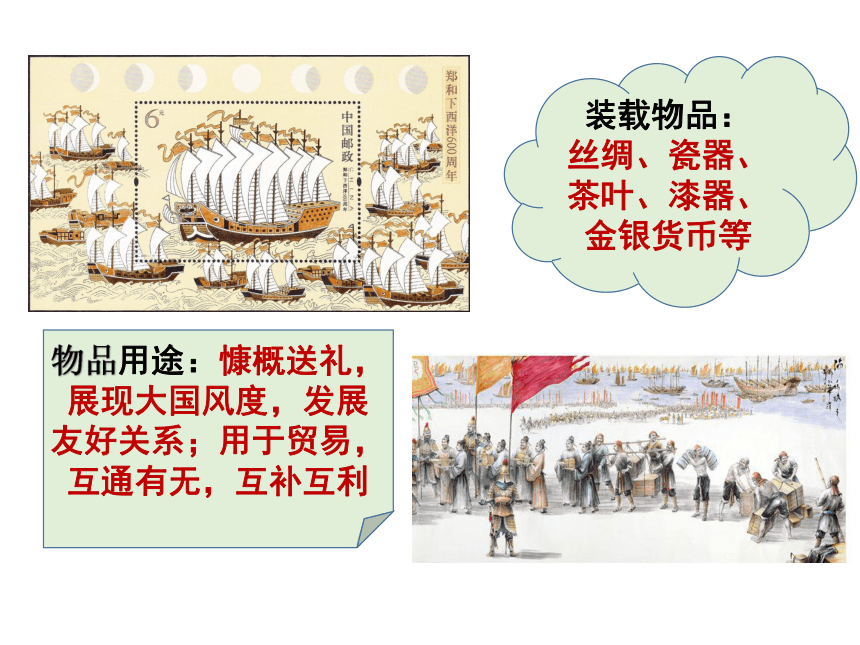

物品用途:慷概送礼,展现大国风度,发展友好关系;用于贸易,互通有无,互补互利

装载物品:

丝绸、瓷器、茶叶、漆器、金银货币等

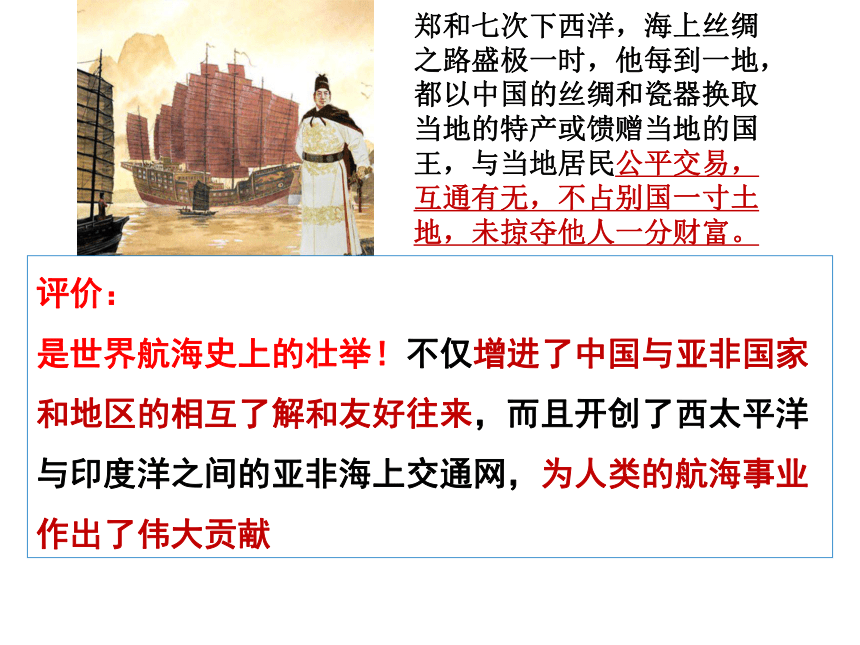

评价:

是世界航海史上的壮举!不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献

郑和七次下西洋,海上丝绸之路盛极一时,他每到一地,都以中国的丝绸和瓷器换取当地的特产或馈赠当地的国王,与当地居民公平交易,互通有无,不占别国一寸土地,未掠夺他人一分财富。

时间

出发 地点

次数

规模

人数

到达 范围

1405~1433年

先后7次

最大的海船44丈,宽18丈。每次航行大小船只200多艘。

每次出海2.7~2.8万人

亚非30多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东岸。

刘家港

郑和下西洋简表

郑和下西洋与欧洲航海家远航比较表

人物 郑和 哥伦布 达·伽马 比较结果

地区 西洋 美洲 印度 时间 1405-1433年 1492-1504年 1497-1498年

次数 7次 4次 1次

人数 27800人 1500人 60人

船数 大船62艘(连小船共计200多艘) 17艘 4艘(一说3艘)

船只大小 大船长151.8米,宽61.6米 船长24.5米,宽6米 120吨100吨,50吨

到达范围 到达亚非30多个国家和地区 到达美洲 到达印度

时间最早

次数最多

人员最多

船只最多

海船最大

范围最广

郑和下西洋是世界航海史上的壮举!

郑和是杰出的航海家!

郑和远航为什么能取得成功?

(1)明朝前期国力的强盛

(2)造船技术的发达

(3)指南针在远洋航海中的广泛运用

(4)郑和个人吃苦耐劳的英雄气概和勇于探

索的精神

……

泰国 三宝公寺

云南 郑和公园

印尼 三宝庙

纪念郑和的邮票

三宝庙(印尼爪哇岛)

郑和下西洋增进了中国与亚非国家和地欧的相互了解和友好往来

郑和下西洋所费约在白银600万两,相当于当时国库年支出的两倍。而建造和修补一艘船平均需要1600两银子,每次出航平均需船260多艘,仅造修费用就需要几十万两银子。

郑和下西洋消极影响:

七次远航属于馈赠性贸易,不计经济利益,给明政府造成了沉重的经济负担,因此不可能长久。

二、戚继光抗倭

封侯非我意,但愿海波平。

——戚继光

1、表达了戚继光抗倭的决心,拯救百姓于水火,并不是追求个人功名;

2、他志向远大,以国家和民族安危为己任的高尚品质。

明山东蓬莱人,字元敬,号南塘,晚号孟诸. 戚继光是明代杰出的军事家,抗倭的民族英雄.

1555年(嘉靖三十四年),年仅27岁的戚继光调任浙江都司佥事,到浙东防倭,他看到官军非常腐败,不可用,认为第一可用的是乡野老实之人.因此到义乌去招募士兵,选拔了农民和矿工3000人,按小队编制起来,教以阵法.戚继光根据江南多沼泽和倭寇武器的特点,创造了一种特别阵法,叫鸳鸯阵,以训练新军,并严明军纪.这支部队作战勇敢,纪律严明,到处都受到人民的拥护,在人民群众支持下,连破倭于台州,横屿,兴化,平海卫等地,连续取得辉煌胜利,被人民称为戚家军.

经过大小80余战,每战必胜,歼敌万名;到了1565年,倭寇基本肃清。

人物扫描

二、戚继光抗倭

1.背景

元末明初,日本的一些武士和奸商,组成海盗武装集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇”

明朝中期,日本国内社会动荡加剧,明朝国力减弱,海防松懈,倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,对中国沿海的武装抢劫日益猖獗,沿海各地遭到重大破坏,时称“倭患”

日本倭寇

二、戚继光抗倭

(一)“倭”指哪个国家?“倭寇”又指哪些人?

(二)戚继光抗倭

1.原因:

2.经过:

3.性质:

4.意义:

“倭”指日本,“倭寇”指日本武士、奸商组成的海盗武装集团

倭寇严重威胁着东南沿海人民生命和财产安全。

抗倭地点:

著名战役:

抗倭结果:

(1)东南沿海(浙江、福建、广东)

(2)1561年,台州大战,九战九捷,

(3)基本解除了东南沿海的倭患。

一场反侵略的战争

戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上一位民族英雄。

戚家军抗倭形势图

东南沿海倭患基本平息

1561年台州之战九战九捷,

基本扫除浙江沿海的倭寇。

福建

广东

结果:

使东南沿海的倭患基本解除,抗倭取得胜利。

1561年,戚继光率军在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患。又率军进入福建、广东地区,与其他抗倭将领一起带领广大军民与倭寇激战,先后消灭了两地的倭寇。

戚继光取得胜利的原因有哪些?

(1)这是一场反侵略的正义战争,符合人民的利益

(2)戚家军纪律严明,作战英勇

(3)戚家军与其他爱国军民配合作战,体现了民族

向心力

(4)戚继光有卓越的军事指挥才能

……

戚继光,字元敬,登州(今山东蓬莱)人,明代杰出的军事家,抗倭的民族英雄。出身将门,17岁承袭父职任登州卫指挥佥事,担负起防御倭寇的任务。戚继光先后在山东、浙江、福建沿海抗倭,并取得了决定性的胜利,率领的军队被称为“戚家军”。

“封侯非我意,但愿海波平” ——戚继光

(1)表达了戚继光抗倭的决心,拯救百姓于水火,并不

是追求个人功名

(2)他志向远大,以国家和民族安危为己任的高尚品质

上述材料体现了戚继光怎样的高尚品德?

戚继光祠堂

戚继光故里

戚继光纪念馆(浙江台州)

戚继光抗倭遗址(江苏苏州)

火

眼

金

睛

与岳飞、文天祥相比,戚继光的主要不同点在什么地方?

民族英雄——是指一个国家一个民族在抗击外来侵略,捍卫国家领土主权的斗争中涌现出来的英雄人 物。

岳飞的抗金与文天祥的抗元斗争都是中华民族内部民族政权之间的斗争,不能称为民族英雄,只能称为抗金英雄和抗元英雄

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权

1.背景:从16世纪开始,一些欧洲殖民者,相继来

到我国沿海地区,进行仅略活动

2.结果:1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权

妈祖阁

攫取是现代汉语中常见的词汇,读音为jué qǔ,其意思为抓取、拿取或掠取。该词早期词性为贬义,而在现代汉语中偏向中性。攫取jué qǔ1、攫:抓取:攫取(掠夺)。攫夺。

友好

交 往

战争

冲突

国力强盛

国力衰落

国家实力决定外交关系

明朝的对外关系

葡萄牙攫取在澳门的居住权

国力衰落

明朝的对外关系

西汉张骞出西域

唐朝陆上丝路

唐朝海上丝路

宋元海外贸易

唐朝玄奘西行

郑和下西洋之前中国历史上的对外友好交往,

——对外友好往来是中国历史的传统

郑和的远洋船队

郑和下西洋的目的历来众说纷纭,一说宣扬大明威德,一说寻找建文帝, 一说发展贸易缓解财政支出……有史料称郑和下西洋使“贫民致富”“国用充足”;另有包抄帖木儿帝国、 扫荡张士诚旧部、解决军事复员问题等说法

面对这么多的说法,我们该取哪一种观点呢?

郑和(1371-1435)明代杰出的航海家。郑和,本姓马,小名三保,云南人,回族。他家世代信奉伊斯兰教,祖父和父亲都曾朝拜过伊斯兰教圣地麦加,这使郑和从小就知道一些外洋的情况。由于他在朱棣夺取皇位的斗争中多次立功,明成祖朱棣即位后,他被赐名郑和。人称三宝太监,是我国明朝著名的航海家,曾率船队七下西洋。

人物扫描

西洋,地理概念,在不同的时期含义有所不同。明初,人们把黄海、东海及其海外的海域称为“东洋”,而把今天文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿岸地区称为“西洋”

一、郑和下西洋

文莱

物质前提: 明初经济逐步繁荣,国力雄厚 (根本原因)

客观条件:1、造船水平的高超,

2、航海技术的掌握,指南针的使用,

3、天文、历史知识的积累等等。

主观因素:郑和本人出色的才能和勇于探索的精神——郑和本人具有吃苦耐劳的精神和英勇无畏的气概;郑和具有一定的政治经验和组织才能;郑和熟悉伊斯兰教和佛教;

船队成员的团队合作精神。

郑和能够下西洋的原因

宝船 长度:120公尺

战船 长度:50.9公尺

马船 长度:104.7公尺

粮船 长度:79.2公尺

水船 长度:42公尺

在郑船队的主要船种

造船水平的高超

151.8米

24.5米

郑和宝船

哥伦布旗舰

郑和下西洋的目的

成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强

——《明史·郑和传》

主要目的:

提高明朝在国外的地位和威望

示中国富强,换取海外的奇珍

概况

(1)时间、次数:1405—1433年、7次

(2)范围:亚洲和非洲的30多个国家和地区,

最远到达非洲东海岸和红海沿岸

物品用途:慷概送礼,展现大国风度,发展友好关系;用于贸易,互通有无,互补互利

装载物品:

丝绸、瓷器、茶叶、漆器、金银货币等

评价:

是世界航海史上的壮举!不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献

郑和七次下西洋,海上丝绸之路盛极一时,他每到一地,都以中国的丝绸和瓷器换取当地的特产或馈赠当地的国王,与当地居民公平交易,互通有无,不占别国一寸土地,未掠夺他人一分财富。

时间

出发 地点

次数

规模

人数

到达 范围

1405~1433年

先后7次

最大的海船44丈,宽18丈。每次航行大小船只200多艘。

每次出海2.7~2.8万人

亚非30多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东岸。

刘家港

郑和下西洋简表

郑和下西洋与欧洲航海家远航比较表

人物 郑和 哥伦布 达·伽马 比较结果

地区 西洋 美洲 印度 时间 1405-1433年 1492-1504年 1497-1498年

次数 7次 4次 1次

人数 27800人 1500人 60人

船数 大船62艘(连小船共计200多艘) 17艘 4艘(一说3艘)

船只大小 大船长151.8米,宽61.6米 船长24.5米,宽6米 120吨100吨,50吨

到达范围 到达亚非30多个国家和地区 到达美洲 到达印度

时间最早

次数最多

人员最多

船只最多

海船最大

范围最广

郑和下西洋是世界航海史上的壮举!

郑和是杰出的航海家!

郑和远航为什么能取得成功?

(1)明朝前期国力的强盛

(2)造船技术的发达

(3)指南针在远洋航海中的广泛运用

(4)郑和个人吃苦耐劳的英雄气概和勇于探

索的精神

……

泰国 三宝公寺

云南 郑和公园

印尼 三宝庙

纪念郑和的邮票

三宝庙(印尼爪哇岛)

郑和下西洋增进了中国与亚非国家和地欧的相互了解和友好往来

郑和下西洋所费约在白银600万两,相当于当时国库年支出的两倍。而建造和修补一艘船平均需要1600两银子,每次出航平均需船260多艘,仅造修费用就需要几十万两银子。

郑和下西洋消极影响:

七次远航属于馈赠性贸易,不计经济利益,给明政府造成了沉重的经济负担,因此不可能长久。

二、戚继光抗倭

封侯非我意,但愿海波平。

——戚继光

1、表达了戚继光抗倭的决心,拯救百姓于水火,并不是追求个人功名;

2、他志向远大,以国家和民族安危为己任的高尚品质。

明山东蓬莱人,字元敬,号南塘,晚号孟诸. 戚继光是明代杰出的军事家,抗倭的民族英雄.

1555年(嘉靖三十四年),年仅27岁的戚继光调任浙江都司佥事,到浙东防倭,他看到官军非常腐败,不可用,认为第一可用的是乡野老实之人.因此到义乌去招募士兵,选拔了农民和矿工3000人,按小队编制起来,教以阵法.戚继光根据江南多沼泽和倭寇武器的特点,创造了一种特别阵法,叫鸳鸯阵,以训练新军,并严明军纪.这支部队作战勇敢,纪律严明,到处都受到人民的拥护,在人民群众支持下,连破倭于台州,横屿,兴化,平海卫等地,连续取得辉煌胜利,被人民称为戚家军.

经过大小80余战,每战必胜,歼敌万名;到了1565年,倭寇基本肃清。

人物扫描

二、戚继光抗倭

1.背景

元末明初,日本的一些武士和奸商,组成海盗武装集团,到中国东南沿海地区进行走私贸易和抢劫,被时人称为“倭寇”

明朝中期,日本国内社会动荡加剧,明朝国力减弱,海防松懈,倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,对中国沿海的武装抢劫日益猖獗,沿海各地遭到重大破坏,时称“倭患”

日本倭寇

二、戚继光抗倭

(一)“倭”指哪个国家?“倭寇”又指哪些人?

(二)戚继光抗倭

1.原因:

2.经过:

3.性质:

4.意义:

“倭”指日本,“倭寇”指日本武士、奸商组成的海盗武装集团

倭寇严重威胁着东南沿海人民生命和财产安全。

抗倭地点:

著名战役:

抗倭结果:

(1)东南沿海(浙江、福建、广东)

(2)1561年,台州大战,九战九捷,

(3)基本解除了东南沿海的倭患。

一场反侵略的战争

戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上一位民族英雄。

戚家军抗倭形势图

东南沿海倭患基本平息

1561年台州之战九战九捷,

基本扫除浙江沿海的倭寇。

福建

广东

结果:

使东南沿海的倭患基本解除,抗倭取得胜利。

1561年,戚继光率军在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患。又率军进入福建、广东地区,与其他抗倭将领一起带领广大军民与倭寇激战,先后消灭了两地的倭寇。

戚继光取得胜利的原因有哪些?

(1)这是一场反侵略的正义战争,符合人民的利益

(2)戚家军纪律严明,作战英勇

(3)戚家军与其他爱国军民配合作战,体现了民族

向心力

(4)戚继光有卓越的军事指挥才能

……

戚继光,字元敬,登州(今山东蓬莱)人,明代杰出的军事家,抗倭的民族英雄。出身将门,17岁承袭父职任登州卫指挥佥事,担负起防御倭寇的任务。戚继光先后在山东、浙江、福建沿海抗倭,并取得了决定性的胜利,率领的军队被称为“戚家军”。

“封侯非我意,但愿海波平” ——戚继光

(1)表达了戚继光抗倭的决心,拯救百姓于水火,并不

是追求个人功名

(2)他志向远大,以国家和民族安危为己任的高尚品质

上述材料体现了戚继光怎样的高尚品德?

戚继光祠堂

戚继光故里

戚继光纪念馆(浙江台州)

戚继光抗倭遗址(江苏苏州)

火

眼

金

睛

与岳飞、文天祥相比,戚继光的主要不同点在什么地方?

民族英雄——是指一个国家一个民族在抗击外来侵略,捍卫国家领土主权的斗争中涌现出来的英雄人 物。

岳飞的抗金与文天祥的抗元斗争都是中华民族内部民族政权之间的斗争,不能称为民族英雄,只能称为抗金英雄和抗元英雄

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权

1.背景:从16世纪开始,一些欧洲殖民者,相继来

到我国沿海地区,进行仅略活动

2.结果:1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权

妈祖阁

攫取是现代汉语中常见的词汇,读音为jué qǔ,其意思为抓取、拿取或掠取。该词早期词性为贬义,而在现代汉语中偏向中性。攫取jué qǔ1、攫:抓取:攫取(掠夺)。攫夺。

友好

交 往

战争

冲突

国力强盛

国力衰落

国家实力决定外交关系

明朝的对外关系

葡萄牙攫取在澳门的居住权

国力衰落

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源