人教版部编七年级下册 第14课 明朝的统治 (共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版部编七年级下册 第14课 明朝的统治 (共29张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-08 17:42:50 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第14课

明朝的统治

一、明朝的建立

1368年,朱元璋称帝,建立明朝,定都应天府,即今天的南京。朱元璋就是明太祖。

二、朱元璋强化皇权

政治上:在地方,朱元璋取消行中书省,设立“三司”,将原来行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行省的权力分散。朱元璋还先后分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室。在中央,朱元璋为进一步集中权力,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六的职权,并使六部直接向皇帝负责。

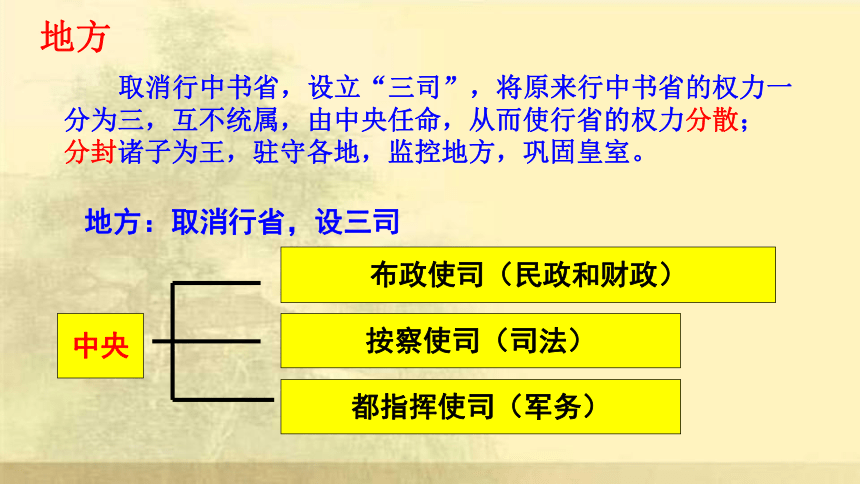

取消行中书省,设立“三司”,将原来行中书省的权力一分为三,互不统属,由中央任命,从而使行省的权力分散;

分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室。

地方:取消行省,设三司

布政使司(民政和财政)

按察使司(司法)

都指挥使司(军务)

中央

地方

工部

刑部

兵部

礼部

户部

吏部

皇帝

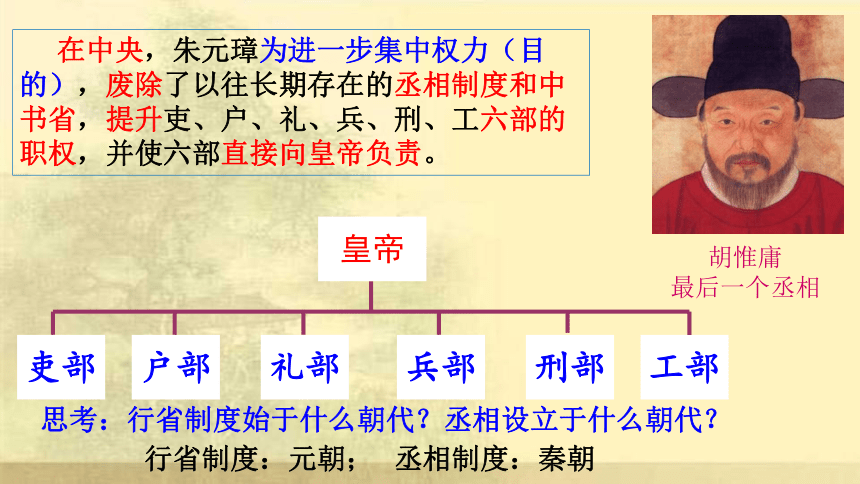

在中央,朱元璋为进一步集中权力(目的),废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责。

胡惟庸

最后一个丞相

思考:行省制度始于什么朝代?丞相设立于什么朝代?

行省制度:元朝; 丞相制度:秦朝

明朝中央行政管理体制

皇帝

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

唐朝中央行政管理体制

皇帝

尚书省

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

秦朝中央行政管理体制

皇帝

御史大夫

丞相

太尉

废丞相,权分六部

门下省

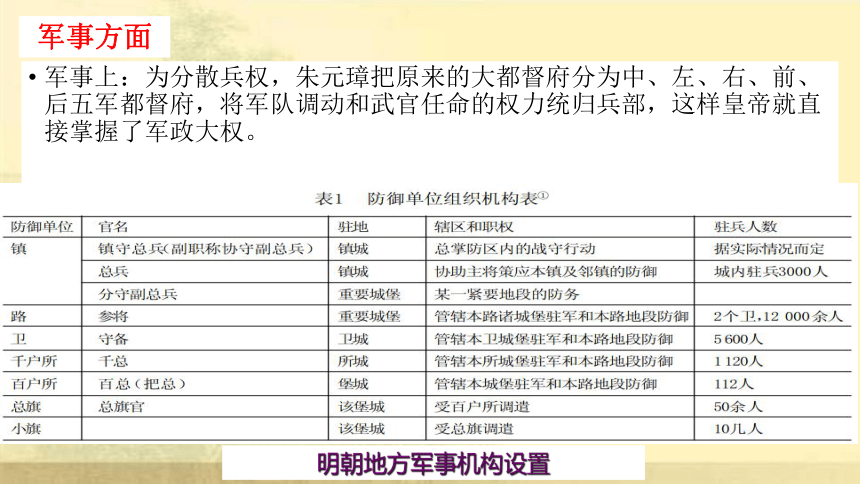

中书省

军事上:为分散兵权,朱元璋把原来的大都督府分为中、左、右、前、后五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归兵部,这样皇帝就直接掌握了军政大权。?

军事方面

明朝地方军事机构设置

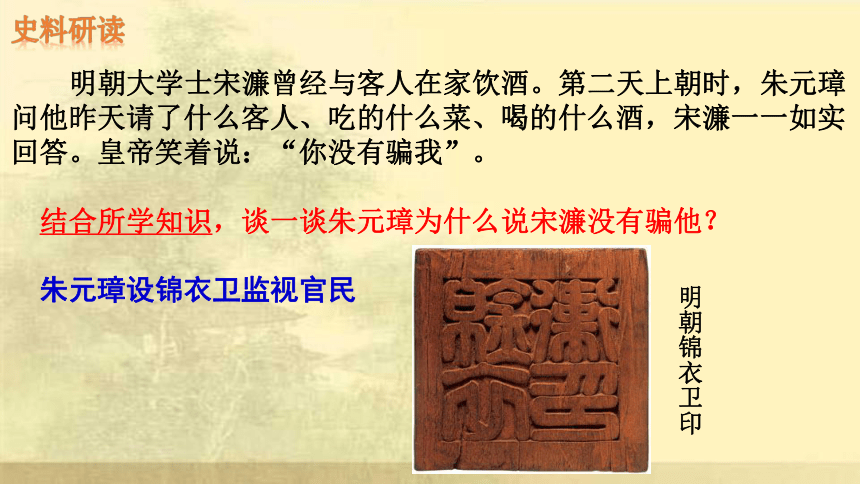

史料研读

明朝大学士宋濂曾经与客人在家饮酒。第二天上朝时,朱元璋问他昨天请了什么客人、吃的什么菜、喝的什么酒,宋濂一一如实回答。皇帝笑着说:“你没有骗我”。

结合所学知识,谈一谈朱元璋为什么说宋濂没有骗他?

朱元璋设锦衣卫监视官民

明朝锦衣卫印

锦衣腰牌

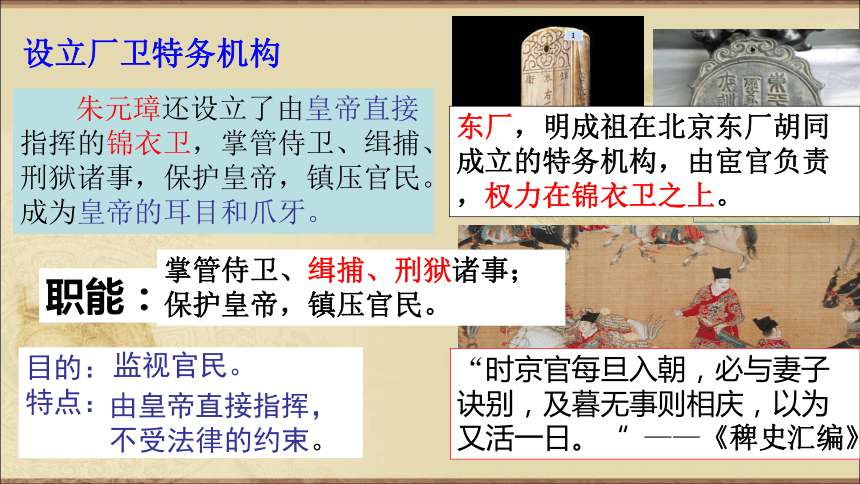

朱元璋还设立了由皇帝直接指挥的锦衣卫,掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民。成为皇帝的耳目和爪牙。

设立厂卫特务机构

东厂腰牌

东厂,明成祖在北京东厂胡同成立的特务机构,由宦官负责,权力在锦衣卫之上。

目的:

特点:

职能:

掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事;

保护皇帝,镇压官民。

“时京官每旦入朝,必与妻子诀别,及暮无事则相庆,以为又活一日。“ ——《稗史汇编》

监视官民。

由皇帝直接指挥,

不受法律的约束。

锦衣卫:陛下,这是昨天晚上宋学士家宴请宾客的情况。(把图交给宦官递给皇帝)

朱元璋:宋爱卿,听说你昨天晚上宴请贵宾,都请了那些人呢?

宋濂(惊讶的表情):皇上是不是知道了(轻声)。谢皇上关心,臣昨天和几个朋友聚了聚,有王学士,李尚书,还有张侍郎。

朱元璋:都吃了哪些好菜啊?

宋濂:禀皇上,有…………。

朱元璋:很好,你没有欺骗朕,是朕的忠臣,由你们辅佐朕,我很放心(面露笑容)。来人,把这张图给宋大人看看。

宦官:是。(将图拿给宋濂)

宋濂(接过图,伸手抹了把汗,轻声):好险,锦衣卫真是无孔不入啊。

总结:皇权高度集中,君主专制大为加强。

安然朝中坐,却知天下事

丞相上朝仪式的变化

坐

站

跪

以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑”。

——《明太祖实录》

朱元璋立下这条“祖训”的目的何在?

目的:防止朝臣专权,强化皇权,巩固统治。

隋朝创立:

以隋炀帝开设进士科为标志

唐朝完善:

唐太宗增加考试科目,进士科成为最重要科目

武则天创立殿试,亲自面试考生

宋朝发展:

大幅度增加科举取士名额,提高进士地位

明朝 ?

科举制的发展史

科举考试的变化

1、考试内容

考试范围:

答题标准:

明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;

考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。

2、答题格式

所谓八股文,每篇由破题、承题、起讲、入题、起股、中股、后股、束股八个部分组成。

科举考试的变化

明朝对考试答卷的文体格式、段落划分,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

(图为考场和看榜图)

知识拓展

“八股文”:所谓八股文,每篇由破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八个部分组成。起股至束股才是科考正式议论的中心。这四股中,每股又都必须有两股排比对偶的语句,一般是一反一正,一虚一实,一浅一深,共合八股,故名曰八股文。文章的每个段落死守在固定的格式里,字数也有限制,人们只能按照题目的字义敷衍成文,写空洞无物的文章。

子谓颜渊曰:“用之则行,舍之则藏,惟我与尔有是夫!”

[破题]

圣人行藏之宜,俟能者而始微示之也。

[承题]

盖圣人之行藏,正不易规,自颜子几之,而始可与之言矣。

[起讲]

故特谓之曰:毕生阅历,……

[入手]

回乎,人有积生平之得力,终不自明,……

[起股]

回乎,尝试与尔仰参天时,……

汲于行者蹶,需于行者滞,……

一于藏者缓,果于藏者殆,……

[中股]

则尝试拟而求之,意必诗书之内有其人焉。……

则又尝身为试之,今者辙环之际有微擅焉,……

[后股]

而吾因念夫我也,念夫我之与尔也。

[束股]

惟我与尔揽事物之归,……

惟我与尔参神明之变,……

有是夫,惟我与尔也夫,……

江南贡院科举考场

举子看榜图

甲:我严格按着《四书集注》上的观点来答题。

假如甲乙是一起参加明朝的科举考试的考生。根据他们的答案,你认为他们两个谁会高中状元?

乙:我要别出心裁,创新观点。

答案:甲很可能高中状元,

乙要是写得过分,有可能锒铛入狱;

对此,你有何看法?

由此可见,八股取士的最大危害在于:禁锢了思想,抑制了人们的创造性思维。不利于社会的进步。

史料研读

材料一:廖燕在《明太祖论》中说:“故吾以为明太祖以制义取士,与秦焚书之术无异,特明巧而秦拙耳,其欲愚天下之心则一也。”

材料二:明末清初著名思想家顾炎武抨击八股文说:“八股之害等于焚书,而败坏人才有甚于咸阳之郊……”

思考:(1)材料一中的“八股之害”和材料二中的“制义取士”共同反映了明朝哪一选官制度?

(2)这一制度与“秦焚书”有何共同点?

(3)顾炎武认为八股文对人才的摧残要比焚书坑儒的危害大,你是否赞同他的评论?

想一想:朱元璋强化皇权的一系列措施有什么利弊得失?

利: 防止大臣专权,巩固明朝统治,社会稳定,有利于经济的发展。

弊: 政策皆出皇帝之手,容易出现失误,国家命运有赖于皇帝的个人素质;

束缚了思想,抑制知识分子的创新性思维

阻碍思想文化进步、科技的发展。

三、经济的发展

1、农业

甘薯

引进新的农作物品种

马铃薯

向日葵

花 生

玉米

明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。

2、手工业

棉纺织业向北推进, 棉纺织业在明代已从南方推向北方,南北方都涌现出一批棉纺织业基地。;

苏州是明代的丝织业中心;

景德镇是全国的制瓷中心,所产的青花瓷器,造型多样,花纹优美,畅销海内外。

苏绣

明代青花扁壶

丝织品山茶禽鸟图

3、商业

(1)全国性的商业城市——北京和南京

(2)出现了大型商帮——晋商和徽商

王家大院

徽州民居

红顶商人胡雪岩

三、经济的发展

农

业

手

工

业

商

业

引进推广新农作物

棉织业

丝织业

制瓷业

商贸城市

商人群体

从南方推广到北方

苏州(明)

景德镇

玉米、甘薯、马铃薯、花生、向日葵

北京 南京

晋商 徽商

知识小结

明朝的统治

明朝的建立

朱元璋强化皇权

经济的发展

全面改革官制

中央

地方

设锦衣卫

改革科举制度

废丞相和中书省,六部直接向皇帝负责

使皇权高度集中,君主专制大为加强

取消行中书省,设三司;设五军都督府

分散行省的权力,巩固皇权

表现:考“四书”“五经”,写八股文

影响:禁锢思想自由,培养顺从者

农业

手工业

商业

时间

人物

都城

1.中国的丞相制度被废除是在 ( )

A .元朝 B.明朝 C.清朝 D.宋朝

2.明政府规定科举考试的范围是( )

A.诗赋 B.三通四史 C.前四史 D.四书五经

B

D

3.明太祖设立的特务机构是( )

A.东厂 B.西厂 C.锦衣卫 D.内阁

4.明朝君主专制高度强化的主要表现是( )

A.废中书省,设三司 B.废丞相,设六部

C.设立厂卫特务机构 D.八股取士

C

B

课堂训练

5.如果你是明朝一地方官员,有事上京参见朱元璋皇帝,应去( )

A.南京???? B.北京? ?C.西安? ?D.洛阳

6.济南城区有一条街名叫按察司街,从历史角度推断这条街获此名最早是在( )

A.元朝 B.明朝 C.清朝 D.宋朝

A

B

想一想,朱元璋废除丞相,强化皇权,这一举措有什么利弊得失?

利: 防止大臣专权,巩固明朝统治,形成了比较安定的政治局面,为经济的发展创造了有利的环境。

弊: 皇权高度集中,地方政府必须严格服从中央政府的命令,没有独立性;政策皆出皇帝之手,容易形成专权,出现偏颇决策,不利于提高工作效率,给明朝的统治埋下了危机。

议一议,八股取士对教育、选官等方面造成什么样的负面影响?

负面影响:

教学内容单一,考试形式刻板,扼杀了创造性,不利于教育的发展;

读书人攻读四书五经,不讲求实际学问,培养出来的多是严守规矩和读死书、死读书的人,不利于人才的培养,选贤任能;

八股取士严重阻碍了中国古代思想文化、科学技术的发展与进步。

第14课

明朝的统治

一、明朝的建立

1368年,朱元璋称帝,建立明朝,定都应天府,即今天的南京。朱元璋就是明太祖。

二、朱元璋强化皇权

政治上:在地方,朱元璋取消行中书省,设立“三司”,将原来行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行省的权力分散。朱元璋还先后分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室。在中央,朱元璋为进一步集中权力,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六的职权,并使六部直接向皇帝负责。

取消行中书省,设立“三司”,将原来行中书省的权力一分为三,互不统属,由中央任命,从而使行省的权力分散;

分封诸子为王,驻守各地,监控地方,巩固皇室。

地方:取消行省,设三司

布政使司(民政和财政)

按察使司(司法)

都指挥使司(军务)

中央

地方

工部

刑部

兵部

礼部

户部

吏部

皇帝

在中央,朱元璋为进一步集中权力(目的),废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责。

胡惟庸

最后一个丞相

思考:行省制度始于什么朝代?丞相设立于什么朝代?

行省制度:元朝; 丞相制度:秦朝

明朝中央行政管理体制

皇帝

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

唐朝中央行政管理体制

皇帝

尚书省

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

秦朝中央行政管理体制

皇帝

御史大夫

丞相

太尉

废丞相,权分六部

门下省

中书省

军事上:为分散兵权,朱元璋把原来的大都督府分为中、左、右、前、后五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归兵部,这样皇帝就直接掌握了军政大权。?

军事方面

明朝地方军事机构设置

史料研读

明朝大学士宋濂曾经与客人在家饮酒。第二天上朝时,朱元璋问他昨天请了什么客人、吃的什么菜、喝的什么酒,宋濂一一如实回答。皇帝笑着说:“你没有骗我”。

结合所学知识,谈一谈朱元璋为什么说宋濂没有骗他?

朱元璋设锦衣卫监视官民

明朝锦衣卫印

锦衣腰牌

朱元璋还设立了由皇帝直接指挥的锦衣卫,掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民。成为皇帝的耳目和爪牙。

设立厂卫特务机构

东厂腰牌

东厂,明成祖在北京东厂胡同成立的特务机构,由宦官负责,权力在锦衣卫之上。

目的:

特点:

职能:

掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事;

保护皇帝,镇压官民。

“时京官每旦入朝,必与妻子诀别,及暮无事则相庆,以为又活一日。“ ——《稗史汇编》

监视官民。

由皇帝直接指挥,

不受法律的约束。

锦衣卫:陛下,这是昨天晚上宋学士家宴请宾客的情况。(把图交给宦官递给皇帝)

朱元璋:宋爱卿,听说你昨天晚上宴请贵宾,都请了那些人呢?

宋濂(惊讶的表情):皇上是不是知道了(轻声)。谢皇上关心,臣昨天和几个朋友聚了聚,有王学士,李尚书,还有张侍郎。

朱元璋:都吃了哪些好菜啊?

宋濂:禀皇上,有…………。

朱元璋:很好,你没有欺骗朕,是朕的忠臣,由你们辅佐朕,我很放心(面露笑容)。来人,把这张图给宋大人看看。

宦官:是。(将图拿给宋濂)

宋濂(接过图,伸手抹了把汗,轻声):好险,锦衣卫真是无孔不入啊。

总结:皇权高度集中,君主专制大为加强。

安然朝中坐,却知天下事

丞相上朝仪式的变化

坐

站

跪

以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑”。

——《明太祖实录》

朱元璋立下这条“祖训”的目的何在?

目的:防止朝臣专权,强化皇权,巩固统治。

隋朝创立:

以隋炀帝开设进士科为标志

唐朝完善:

唐太宗增加考试科目,进士科成为最重要科目

武则天创立殿试,亲自面试考生

宋朝发展:

大幅度增加科举取士名额,提高进士地位

明朝 ?

科举制的发展史

科举考试的变化

1、考试内容

考试范围:

答题标准:

明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;

考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。

2、答题格式

所谓八股文,每篇由破题、承题、起讲、入题、起股、中股、后股、束股八个部分组成。

科举考试的变化

明朝对考试答卷的文体格式、段落划分,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

(图为考场和看榜图)

知识拓展

“八股文”:所谓八股文,每篇由破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八个部分组成。起股至束股才是科考正式议论的中心。这四股中,每股又都必须有两股排比对偶的语句,一般是一反一正,一虚一实,一浅一深,共合八股,故名曰八股文。文章的每个段落死守在固定的格式里,字数也有限制,人们只能按照题目的字义敷衍成文,写空洞无物的文章。

子谓颜渊曰:“用之则行,舍之则藏,惟我与尔有是夫!”

[破题]

圣人行藏之宜,俟能者而始微示之也。

[承题]

盖圣人之行藏,正不易规,自颜子几之,而始可与之言矣。

[起讲]

故特谓之曰:毕生阅历,……

[入手]

回乎,人有积生平之得力,终不自明,……

[起股]

回乎,尝试与尔仰参天时,……

汲于行者蹶,需于行者滞,……

一于藏者缓,果于藏者殆,……

[中股]

则尝试拟而求之,意必诗书之内有其人焉。……

则又尝身为试之,今者辙环之际有微擅焉,……

[后股]

而吾因念夫我也,念夫我之与尔也。

[束股]

惟我与尔揽事物之归,……

惟我与尔参神明之变,……

有是夫,惟我与尔也夫,……

江南贡院科举考场

举子看榜图

甲:我严格按着《四书集注》上的观点来答题。

假如甲乙是一起参加明朝的科举考试的考生。根据他们的答案,你认为他们两个谁会高中状元?

乙:我要别出心裁,创新观点。

答案:甲很可能高中状元,

乙要是写得过分,有可能锒铛入狱;

对此,你有何看法?

由此可见,八股取士的最大危害在于:禁锢了思想,抑制了人们的创造性思维。不利于社会的进步。

史料研读

材料一:廖燕在《明太祖论》中说:“故吾以为明太祖以制义取士,与秦焚书之术无异,特明巧而秦拙耳,其欲愚天下之心则一也。”

材料二:明末清初著名思想家顾炎武抨击八股文说:“八股之害等于焚书,而败坏人才有甚于咸阳之郊……”

思考:(1)材料一中的“八股之害”和材料二中的“制义取士”共同反映了明朝哪一选官制度?

(2)这一制度与“秦焚书”有何共同点?

(3)顾炎武认为八股文对人才的摧残要比焚书坑儒的危害大,你是否赞同他的评论?

想一想:朱元璋强化皇权的一系列措施有什么利弊得失?

利: 防止大臣专权,巩固明朝统治,社会稳定,有利于经济的发展。

弊: 政策皆出皇帝之手,容易出现失误,国家命运有赖于皇帝的个人素质;

束缚了思想,抑制知识分子的创新性思维

阻碍思想文化进步、科技的发展。

三、经济的发展

1、农业

甘薯

引进新的农作物品种

马铃薯

向日葵

花 生

玉米

明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。

2、手工业

棉纺织业向北推进, 棉纺织业在明代已从南方推向北方,南北方都涌现出一批棉纺织业基地。;

苏州是明代的丝织业中心;

景德镇是全国的制瓷中心,所产的青花瓷器,造型多样,花纹优美,畅销海内外。

苏绣

明代青花扁壶

丝织品山茶禽鸟图

3、商业

(1)全国性的商业城市——北京和南京

(2)出现了大型商帮——晋商和徽商

王家大院

徽州民居

红顶商人胡雪岩

三、经济的发展

农

业

手

工

业

商

业

引进推广新农作物

棉织业

丝织业

制瓷业

商贸城市

商人群体

从南方推广到北方

苏州(明)

景德镇

玉米、甘薯、马铃薯、花生、向日葵

北京 南京

晋商 徽商

知识小结

明朝的统治

明朝的建立

朱元璋强化皇权

经济的发展

全面改革官制

中央

地方

设锦衣卫

改革科举制度

废丞相和中书省,六部直接向皇帝负责

使皇权高度集中,君主专制大为加强

取消行中书省,设三司;设五军都督府

分散行省的权力,巩固皇权

表现:考“四书”“五经”,写八股文

影响:禁锢思想自由,培养顺从者

农业

手工业

商业

时间

人物

都城

1.中国的丞相制度被废除是在 ( )

A .元朝 B.明朝 C.清朝 D.宋朝

2.明政府规定科举考试的范围是( )

A.诗赋 B.三通四史 C.前四史 D.四书五经

B

D

3.明太祖设立的特务机构是( )

A.东厂 B.西厂 C.锦衣卫 D.内阁

4.明朝君主专制高度强化的主要表现是( )

A.废中书省,设三司 B.废丞相,设六部

C.设立厂卫特务机构 D.八股取士

C

B

课堂训练

5.如果你是明朝一地方官员,有事上京参见朱元璋皇帝,应去( )

A.南京???? B.北京? ?C.西安? ?D.洛阳

6.济南城区有一条街名叫按察司街,从历史角度推断这条街获此名最早是在( )

A.元朝 B.明朝 C.清朝 D.宋朝

A

B

想一想,朱元璋废除丞相,强化皇权,这一举措有什么利弊得失?

利: 防止大臣专权,巩固明朝统治,形成了比较安定的政治局面,为经济的发展创造了有利的环境。

弊: 皇权高度集中,地方政府必须严格服从中央政府的命令,没有独立性;政策皆出皇帝之手,容易形成专权,出现偏颇决策,不利于提高工作效率,给明朝的统治埋下了危机。

议一议,八股取士对教育、选官等方面造成什么样的负面影响?

负面影响:

教学内容单一,考试形式刻板,扼杀了创造性,不利于教育的发展;

读书人攻读四书五经,不讲求实际学问,培养出来的多是严守规矩和读死书、死读书的人,不利于人才的培养,选贤任能;

八股取士严重阻碍了中国古代思想文化、科学技术的发展与进步。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源