人教版八年级物理下册第七章第3节重力教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版八年级物理下册第七章第3节重力教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 237.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-03-09 08:26:05 | ||

图片预览

文档简介

《重力》教学设计

教学目标:

(1)知识与技能

1、知道重力的定义,了解万有引力。

2、了解重力的作用效果,会利用重力公式G=mg计算重力大小。

3、认识重力的方向,理解重力的作用点“重心”的含义。

(2)过程与方法

1、以“地球吸引月球”为例引入万有引力的概念。

2、通过实验探究“重力的大小与质量的关系”并绘制坐标图,认识并掌握求重力的公式。

3、通过“重锤线”检测竖直,理解生活中的重心现象,感受重力的方向---竖直向下与重力的作用点---重心。

(3)情感、态度价值观

1、通过多媒体课件和实验认识“质量”与“重力”关系。

2、通过对重力产生的原因的探究,了解牛顿的贡献,激发学生向科学家学习的意识,培养学习物理、学习科学知识的兴趣。

教学重难点:

(1)教学重点

1、掌握重力的“三要素”。

2、能利用重力公式进行计算。

(2)教学难点

1、重力的方向。

2、重心的含义。

教师行为 学生学习活动 设计意图

创设情境, 引入新知(约5分钟)

首先教师做演示实验,然后利用多媒体课件展示图片,请同学们观察并思考?从而使学生了解什么是万有引力,知道重力的概念及产生的原因。 学生仔细观察图片,认真思考 通过实例的引入,类比联想,让学生体验物理来源于生活,又服务于生活,向学生展示生动活泼的物理天地,鼓励学生要向牛顿那样善于观察生活、思考问题,将来能够学有所成,唤起了学生学习物理的兴趣。

合作学习,探究新知(约22分钟)

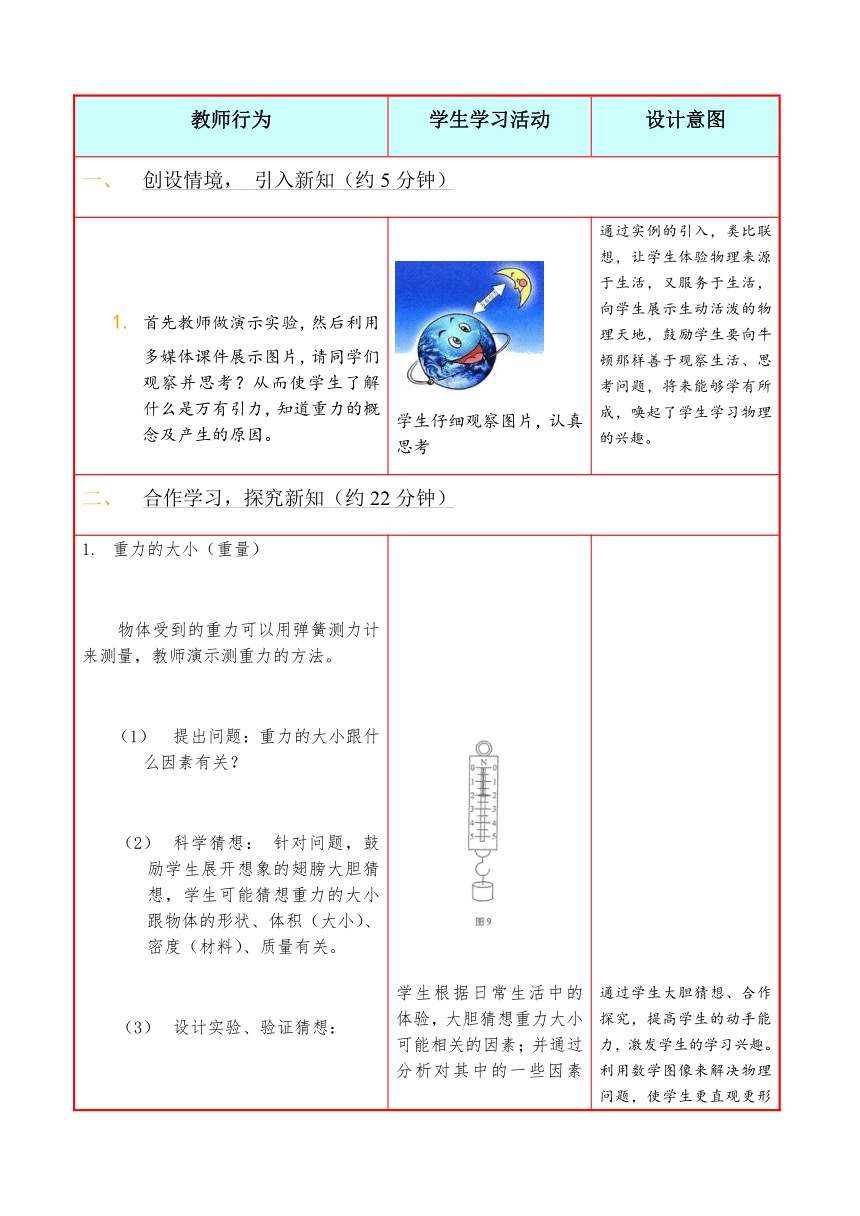

重力的大小(重量) 物体受到的重力可以用弹簧测力计来测量,教师演示测重力的方法。 提出问题:重力的大小跟什么因素有关? 科学猜想: 针对问题,鼓励学生展开想象的翅膀大胆猜想,学生可能猜想重力的大小跟物体的形状、体积(大小)、密度(材料)、质量有关。 设计实验、验证猜想: 请学生思考生活中有哪些事实支持自己的猜想,教师引导学生利用控制变量法,借助手中的器材分组探究自己的猜想是否科学合理。然后各组汇报探究成果,教师引导学生分析实验结果,从而得出重力的大小与质量有关。 教师引导学生利用实验器材探究重力的大小与质量的关系。 分析论证:引导学生自己“发现”,在误差允许的范围内,物体所受的重力跟它的质量成正比。其比值是一个定值用g来表示,约为9.8牛/千克,在粗略计算时,可取g=10牛/千克,由此得出G=mg这个计算重力大小的公式。 学生根据日常生活中的体验,大胆猜想重力大小可能相关的因素;并通过分析对其中的一些因素进行处理。 研究物体所受重力和物体质量的关系质量m/Kg 重力G/N 通过学生大胆猜想、合作探究,提高学生的动手能力,激发学生的学习兴趣。利用数学图像来解决物理问题,使学生更直观更形象地感知重力的大小与质量的关系,突出本节课的重点,体现了学生才是学习的真正主人这一基本理念。

重力的方向 教师演示实验:物体自由下落,用细线把小重物悬挂起来,静止时让学生观察细线自由下垂的方向,让学生自己去“发现”:重力的方向是竖直向下的。根据教材插图13.2-6进行讲解,再让每组学生利用重锤线进行操作,看教室的墙壁是否竖直,窗台、桌面是否水平,并分析其工作原理,从而得出重锤线其实是应用了重力的方向总是竖直向下的这一性质制成的。 学生常常把重力的方向误认为跟接触面垂直,为了纠正这种错误,教师做演示实验,请学生观察:分别悬挂在水平桌面和斜面上方的两条重锤线方向是否相同?与水平桌面和斜面是否垂直?通过分析使学生明确,重力的方向总是竖直向下的,而不是垂直向下的。 让学生观察“想想议议”中插图 ,通过讨论分析,使学生对重力的方向有进一步的了解。 通过充分的观察、思考、讨论,确定观察重力的方向的最佳方案。 设计实验,发现“竖直”与“垂直”的区别。 通过充分的直观体验,发现“竖直”与“水平” 的关系。 动手动脑,在活动中深化对知识的理解。 考虑到学生已有的认知结构和心理特征,这一部分的教学,遵循由易到难,层层深入的方法。重锤线是重力方向的重要应用,对它的学习,体现了“从生活走向物理,从物理走向社会”的理念、,力求突破难点。 这个知识有一个重要的应用──重锤线,它是建筑工人砌墙时用来校准墙壁是否竖直的。由于学生缺乏这方面的感性认识,在理解上有一定的难度,所以教学时教师先实验。

重力的作用点──重心 怎样用一个手指把刻度尺托起来?告诉学生地球吸引物体的每一部分,物体受到的重力可以看成集中在一个点上,这个点叫做物体的重心。再向学生说明重心的位置不仅跟物体的形状有关,而且还和材料是否均匀有关。人在不同姿态时的重心位置不同,原因是人的几何形状改变了。 对于材料均匀形状规则的物体,重心就是这一物体的几何中心,利用课件向学生展示方形薄板、球、粗细均匀的棒等质地均匀、外形规则的物体的重心,并画出重力的示意图。同时向学生展示光盘,说明有的物体重心不在物体上。通过这样的教学处理,学生便对重心有了一个具体的感知。 利用多媒体课件向学生介绍“不倒翁”“高空走钢丝”“交通部门为何规定不允许运输车辆超高”等利用重心的知识,体现了物理知识在实际生活中的应用。 体验、交流、讨论 材料不均匀或形状不规则的物体,重心位置的确定比较困难,利用悬挂法可以找出材料不均匀或形状不规则的较薄物体的重心。 这个内容比较抽象,为了帮助学生建立这个物理模型,可以先做一个小实验 利用实验帮助学生建立了“重心”这个较难理解的物理模型,并应用于实际,拓展了学生的知识视野。

内化提高,实际应用(约10分钟)

重力是由于________ 而使物体受到的力,重力的方向是____________的.g=____________,表示_____________________________.重力在物体上的_______叫重心,均匀棒的中心在棒的_____4、重1960N的物体,它的质量是_________ Kg,质量是5 Kg的物体受到的重力是________ N.5、13升汽油的质量是_________ Kg,受到的重力是________ N(ρ汽油=0.7*103kg/m3) 巩固所学知识,加深对知识的理解。 使不同层次的学生都能学有所得,体验到成功的快乐。

感悟收获、课堂小结(约2分钟)

通过本节课的学习,你收获到了什么?有何感受? 学生畅所欲言分享本节课的收获及存在疑惑。 让学生谈收获,反映的不仅有知识与技能的达成情况,还有过程的体验、方法的获得以及物理思想方法和情感态度价值观的形成情况,教师根据情况再进行小结。

布置作业、巩固升华(约1分钟)

A组:教材59页,1、2、3、4题 B组:写一篇科学小论文:如果失去了重力世界将会是什么样的? 学生独立完成,可以查阅资料或上网查找。 学以致用、巩固提高,学会科学想象。符合新课标“不同的人在物理上得到不同的发展”这一基本理念。