鲁科五四学制版七年级生物下册第四单元第六章《第一节 人体对外界环境的感知》教学设计

文档属性

| 名称 | 鲁科五四学制版七年级生物下册第四单元第六章《第一节 人体对外界环境的感知》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-03-08 19:00:41 | ||

图片预览

文档简介

《人体对外界环境的感知》教学设计

荣成市第十五中学

王红果

一、教学目标

(1)

通过观察眼球图片和模型描述眼球的结构和功能。

(2)

通过观看视频和实验探究概述视觉的形成过程。

(3)

通过分析实验结论说出近视的成因及矫正措施。

(4)通过模拟盲人和近视眼的调查,关注眼的卫生保健。

二、课型

新授课

1课时

三、教学资源

1.自制多媒体课件

2.凸透镜

3.眼球模型

4.光俱组

四、设计思路

(1)创设情境导入,激发学习兴趣。

视频导入,让学生感受荣成美丽夜景,带着自豪感进行学习,提高学习兴趣,激发学生探究欲望。

(2)夯实基础知识,形成生物观点。

眼球的结构和功能是学习其它知识的前提和基础,所以设计时了分两个环节步,首先通过自主学习,初步了解眼球的结构功能,然后通过拆卸组装模型,进一步强化基础知识的学习

,夯实了对眼的结构和功能这一重要概念的掌握,并最终形成结构和功能相适应的生物学观点。

(3)巧用信息技术,抽象变成直观。

本节课实现了信息技术与教学实施过程的深度融合。将瞳孔的变化、晶状体的变化和视觉的形成过程,用视频的方式播放给学生看,既节约了时间也让枯燥的讲解变成形象的感受。教学事半功倍,更有效地达成教学目标。

(4)倡导科学探究,培养探究精神。

利用凸透镜模拟眼球的成像原理的实验,探究视觉的形成过程和近视的原因,将抽象的生理过程直观再现,对学生的探究精神,科学素养的养成十分有益。通过分析,推理,比较及概括等一系列活动,使学生思维能力得到极大提升,同时对视觉的形成过程达到理解的水平。同时,向学生介绍水透镜的知识和模型,培养学生的创造性思维。

(5)进行知识梳理,形成整体框架。

本节课的知识体系都是通过学生的亲自探究获得的,然后再通过自己构建知识结构,对这节课加深了巩固和理解。

(6)联系生活实际,增强其责任感。

通过模拟盲人和近视眼调查,让他们畅谈生活中应该怎样保护自己,关爱他人,达到情感升华。

五、学生课前活动设计

1.学生课前对这节课进行预习准备。

2.上网收集爱眼资料。

3.调查本班同学近视率。

六、

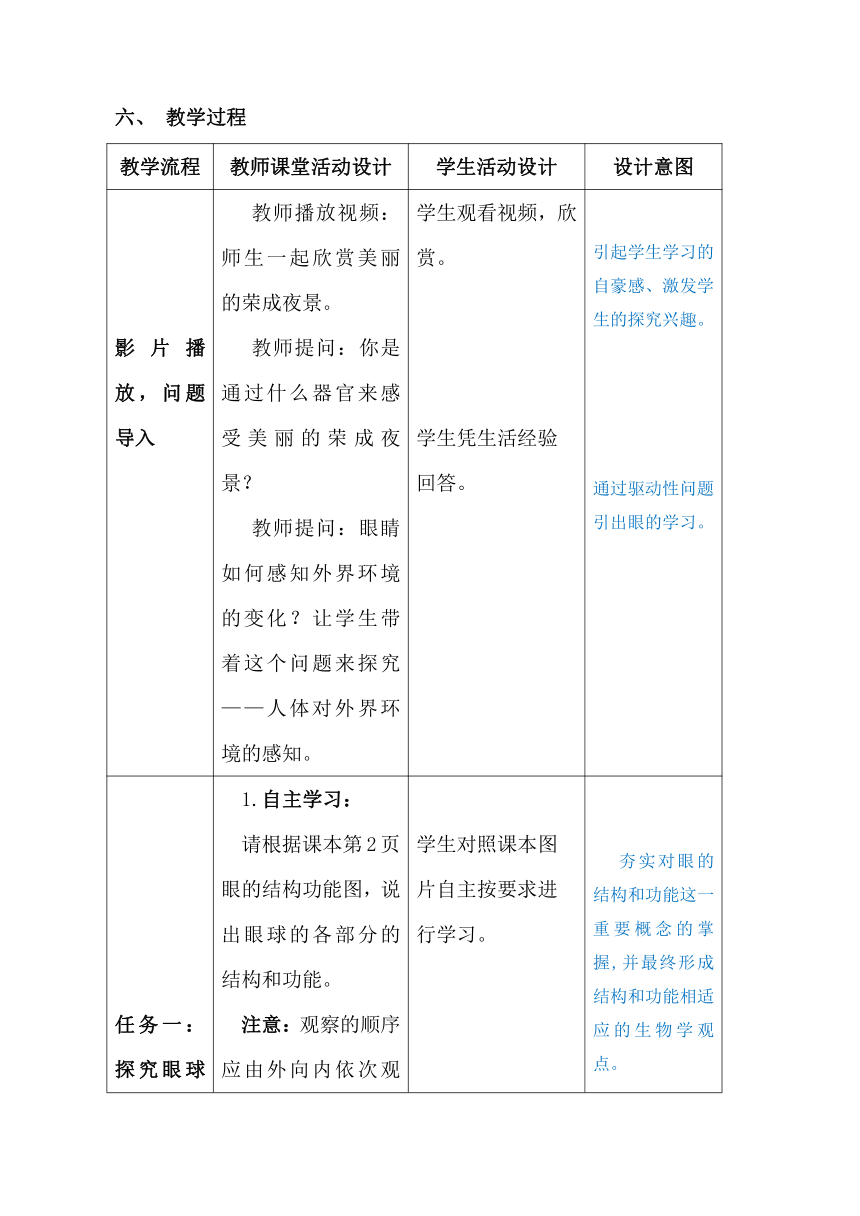

教学过程

教学流程

教师课堂活动设计

学生活动设计

设计意图

影片播放,问题导入

教师播放视频:师生一起欣赏美丽的荣成夜景。教师提问:你是通过什么器官来感受美丽的荣成夜景?教师提问:眼睛如何感知外界环境的变化?让学生带着这个问题来探究——人体对外界环境的感知。

学生观看视频,欣赏。学生凭生活经验回答。

引起学生学习的自豪感、激发学生的探究兴趣。通过驱动性问题引出眼的学习。

任务一:探究眼球的结构和功能联系生活任务二:探究瞳孔的变化任务三:探究晶状体的变化实验探究:模拟眼球成像原理任务四:探究视觉的形成过程知识迁移:任务五:探究近视的原因:如何预防近视?知识梳理学力检测模拟盲人:小调查:课后延伸:

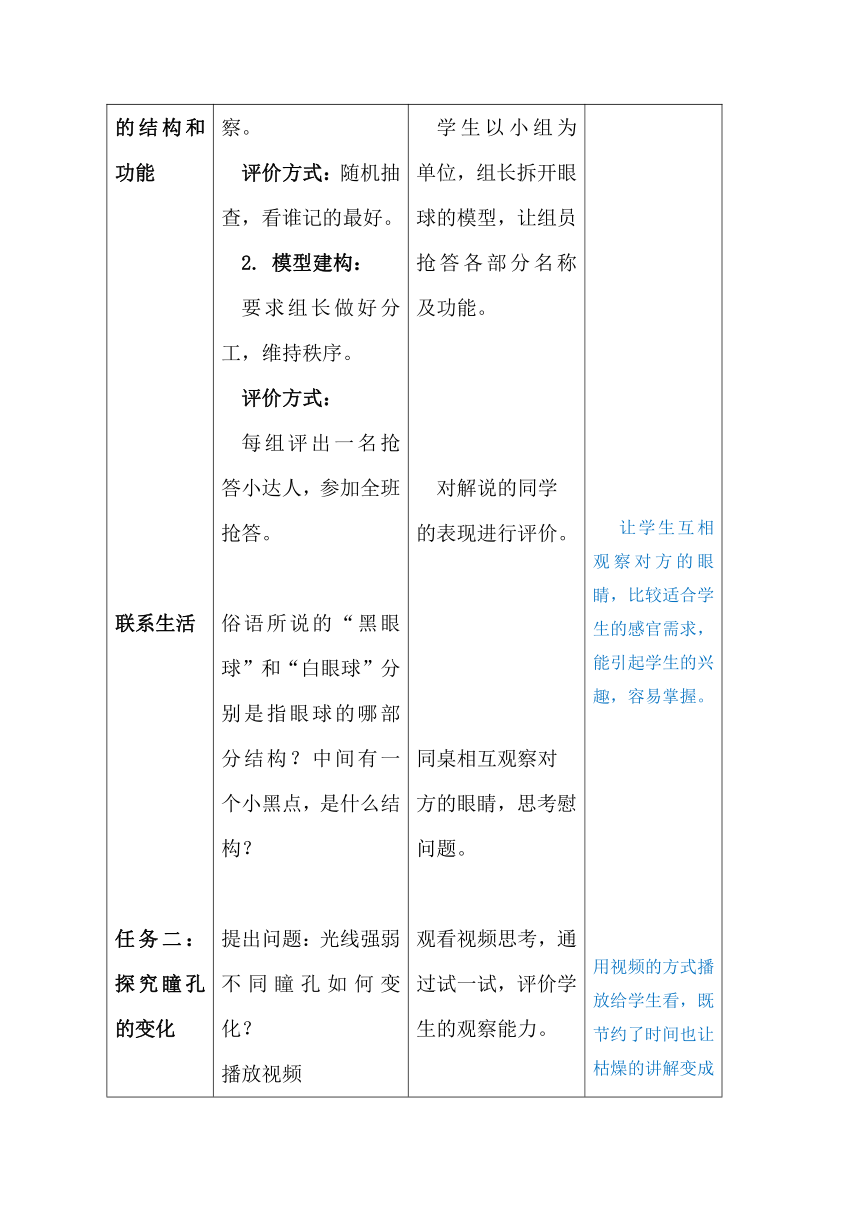

1.自主学习:请根据课本第2页眼的结构功能图,说出眼球的各部分的结构和功能。注意:观察的顺序应由外向内依次观察。评价方式:随机抽查,看谁记的最好。2.

模型建构:要求组长做好分工,维持秩序。评价方式:每组评出一名抢答小达人,参加全班抢答。俗语所说的“黑眼球”和“白眼球”分别是指眼球的哪部分结构?中间有一个小黑点,是什么结构?提出问题:光线强弱不同瞳孔如何变化?播放视频提出问题:眼睛是如何看清远近不同的物体的?播放视频晶状体的变化是否和视频中说的一样呢?让我们通过实验来验证。介绍实验器材,并介绍水透镜在知识和模型。出示实验步骤:1.慢慢将蜡烛靠近凸透镜,在光屏上找到清晰物像,物像是_____(倒立、正立)_____(放大、缩小)的?2.在凸透镜前再放一个凸透镜,使凸透镜曲度变大,发现物像变模糊,继续移动蜡烛,在光屏上再次找到清晰物像,发现蜡烛离水凸透镜的距离变____(远、近)。推论:物体离眼越近,晶状体曲度越____(大、小)。3.再次将蜡烛远离透镜一小段距离,物像又模糊了,将手放在光屏和透镜之间前后移动,发现______现象。推论:看远处的物体,晶状体曲度过大,会导致成像在视网膜的______(前、后)方。由第一个现象提出问题:为什么视网膜形成的是缩小的倒立的像,而看到的是正立的放大的像?引发学生思考。教师播放视觉形成过程的视频让学生仔细观看归纳。有个失明者,经检查眼球结构完好,想一想,可能是哪部分发生了病变?回顾实验步骤3:3.再次将蜡烛远离透镜一小段距离,物像又模糊了,将手放在光屏和透镜之间前后移动,发现______现象。推论:看远处的物体,晶状体曲度过大,会导致成像在视网膜的______(前、后)方。对图讲解近视原因。出示图片教师出示完整的知识结构图,让学生跟着动画一起梳理归纳。教师让学生做题,检测这节课的掌握程度。谈谈我们应该怎样对待盲人?看看我们班级的近视情况!课后推荐同学们阅读《假如给我三天光明》这本书,写一篇读后感。

学生对照课本图片自主按要求进行学习。学生以小组为单位,组长拆开眼球的模型,让组员抢答各部分名称及功能。对解说的同学的表现进行评价。同桌相互观察对方的眼睛,思考慰问题。观看视频思考,通过试一试,评价学生的观察能力。观看视频,思考问题。归纳:看近处物体时,睫状体收缩,晶状体曲度

。看远处物体时,睫状体舒张,晶状体曲度

。______调节晶状体的曲度使远近不同的物体落在视网膜上,形成清晰的物象。学生按实验步骤进行实验,并做好记录,准备全班交流。分析实验现象。第二个推论验证了晶状体的调节作用。教师让学生对小组的表现进行评价。学生交流视觉形成的过程。学生分析得出:可能是视神经或大脑皮层的视觉中枢发生了病变。学生分析近视的原因。学生通过表格归纳近视的原因。学生自己看图了解。学生构建知识结构。学生做题检测这节课的掌握程度。学生模拟盲人闭上眼睛,将书递给对面的同学,感受盲人的不易。近视的同学站起来,统计近视率。

夯实对眼的结构和功能这一重要概念的掌握,并最终形成结构和功能相适应的生物学观点。让学生互相观察对方的眼睛,比较适合学生的感官需求,能引起学生的兴趣,容易掌握。用视频的方式播放给学生看,既节约了时间也让枯燥的讲解变成形象的感受。视频晶状体的调节作用,教学事半功倍,更有效地达成教学目标。培养学生的创造性思维。将抽象的生理过程直观再现,对学生的探究精神,科学素养的养成十分有益。通过分析,推理,比较及概括等一系列活动,使学生思维能力得到极大提升,同时对视觉的形成过程达到理解的水平。

加深对视觉形成过程的理解。锻炼学生的合作能力,表达能力。及时的评价,是对学生的一种肯定。利用分析实验现象,对图讲解,学生归纳的方法,层层深入,突破难点。让学生构建知识结构,可以让学生对本节课所学知识进行了系统的巩固和梳理,加深了学生的理解能力。通过检测考查学生对这节课的掌握情况。通过模拟盲人和近视眼调查,让他们畅谈生活中应该怎样保护自己,关爱他人,达到情感升华。让学生进一步了解盲人的感受,进行思想教育。

荣成市第十五中学

王红果

一、教学目标

(1)

通过观察眼球图片和模型描述眼球的结构和功能。

(2)

通过观看视频和实验探究概述视觉的形成过程。

(3)

通过分析实验结论说出近视的成因及矫正措施。

(4)通过模拟盲人和近视眼的调查,关注眼的卫生保健。

二、课型

新授课

1课时

三、教学资源

1.自制多媒体课件

2.凸透镜

3.眼球模型

4.光俱组

四、设计思路

(1)创设情境导入,激发学习兴趣。

视频导入,让学生感受荣成美丽夜景,带着自豪感进行学习,提高学习兴趣,激发学生探究欲望。

(2)夯实基础知识,形成生物观点。

眼球的结构和功能是学习其它知识的前提和基础,所以设计时了分两个环节步,首先通过自主学习,初步了解眼球的结构功能,然后通过拆卸组装模型,进一步强化基础知识的学习

,夯实了对眼的结构和功能这一重要概念的掌握,并最终形成结构和功能相适应的生物学观点。

(3)巧用信息技术,抽象变成直观。

本节课实现了信息技术与教学实施过程的深度融合。将瞳孔的变化、晶状体的变化和视觉的形成过程,用视频的方式播放给学生看,既节约了时间也让枯燥的讲解变成形象的感受。教学事半功倍,更有效地达成教学目标。

(4)倡导科学探究,培养探究精神。

利用凸透镜模拟眼球的成像原理的实验,探究视觉的形成过程和近视的原因,将抽象的生理过程直观再现,对学生的探究精神,科学素养的养成十分有益。通过分析,推理,比较及概括等一系列活动,使学生思维能力得到极大提升,同时对视觉的形成过程达到理解的水平。同时,向学生介绍水透镜的知识和模型,培养学生的创造性思维。

(5)进行知识梳理,形成整体框架。

本节课的知识体系都是通过学生的亲自探究获得的,然后再通过自己构建知识结构,对这节课加深了巩固和理解。

(6)联系生活实际,增强其责任感。

通过模拟盲人和近视眼调查,让他们畅谈生活中应该怎样保护自己,关爱他人,达到情感升华。

五、学生课前活动设计

1.学生课前对这节课进行预习准备。

2.上网收集爱眼资料。

3.调查本班同学近视率。

六、

教学过程

教学流程

教师课堂活动设计

学生活动设计

设计意图

影片播放,问题导入

教师播放视频:师生一起欣赏美丽的荣成夜景。教师提问:你是通过什么器官来感受美丽的荣成夜景?教师提问:眼睛如何感知外界环境的变化?让学生带着这个问题来探究——人体对外界环境的感知。

学生观看视频,欣赏。学生凭生活经验回答。

引起学生学习的自豪感、激发学生的探究兴趣。通过驱动性问题引出眼的学习。

任务一:探究眼球的结构和功能联系生活任务二:探究瞳孔的变化任务三:探究晶状体的变化实验探究:模拟眼球成像原理任务四:探究视觉的形成过程知识迁移:任务五:探究近视的原因:如何预防近视?知识梳理学力检测模拟盲人:小调查:课后延伸:

1.自主学习:请根据课本第2页眼的结构功能图,说出眼球的各部分的结构和功能。注意:观察的顺序应由外向内依次观察。评价方式:随机抽查,看谁记的最好。2.

模型建构:要求组长做好分工,维持秩序。评价方式:每组评出一名抢答小达人,参加全班抢答。俗语所说的“黑眼球”和“白眼球”分别是指眼球的哪部分结构?中间有一个小黑点,是什么结构?提出问题:光线强弱不同瞳孔如何变化?播放视频提出问题:眼睛是如何看清远近不同的物体的?播放视频晶状体的变化是否和视频中说的一样呢?让我们通过实验来验证。介绍实验器材,并介绍水透镜在知识和模型。出示实验步骤:1.慢慢将蜡烛靠近凸透镜,在光屏上找到清晰物像,物像是_____(倒立、正立)_____(放大、缩小)的?2.在凸透镜前再放一个凸透镜,使凸透镜曲度变大,发现物像变模糊,继续移动蜡烛,在光屏上再次找到清晰物像,发现蜡烛离水凸透镜的距离变____(远、近)。推论:物体离眼越近,晶状体曲度越____(大、小)。3.再次将蜡烛远离透镜一小段距离,物像又模糊了,将手放在光屏和透镜之间前后移动,发现______现象。推论:看远处的物体,晶状体曲度过大,会导致成像在视网膜的______(前、后)方。由第一个现象提出问题:为什么视网膜形成的是缩小的倒立的像,而看到的是正立的放大的像?引发学生思考。教师播放视觉形成过程的视频让学生仔细观看归纳。有个失明者,经检查眼球结构完好,想一想,可能是哪部分发生了病变?回顾实验步骤3:3.再次将蜡烛远离透镜一小段距离,物像又模糊了,将手放在光屏和透镜之间前后移动,发现______现象。推论:看远处的物体,晶状体曲度过大,会导致成像在视网膜的______(前、后)方。对图讲解近视原因。出示图片教师出示完整的知识结构图,让学生跟着动画一起梳理归纳。教师让学生做题,检测这节课的掌握程度。谈谈我们应该怎样对待盲人?看看我们班级的近视情况!课后推荐同学们阅读《假如给我三天光明》这本书,写一篇读后感。

学生对照课本图片自主按要求进行学习。学生以小组为单位,组长拆开眼球的模型,让组员抢答各部分名称及功能。对解说的同学的表现进行评价。同桌相互观察对方的眼睛,思考慰问题。观看视频思考,通过试一试,评价学生的观察能力。观看视频,思考问题。归纳:看近处物体时,睫状体收缩,晶状体曲度

。看远处物体时,睫状体舒张,晶状体曲度

。______调节晶状体的曲度使远近不同的物体落在视网膜上,形成清晰的物象。学生按实验步骤进行实验,并做好记录,准备全班交流。分析实验现象。第二个推论验证了晶状体的调节作用。教师让学生对小组的表现进行评价。学生交流视觉形成的过程。学生分析得出:可能是视神经或大脑皮层的视觉中枢发生了病变。学生分析近视的原因。学生通过表格归纳近视的原因。学生自己看图了解。学生构建知识结构。学生做题检测这节课的掌握程度。学生模拟盲人闭上眼睛,将书递给对面的同学,感受盲人的不易。近视的同学站起来,统计近视率。

夯实对眼的结构和功能这一重要概念的掌握,并最终形成结构和功能相适应的生物学观点。让学生互相观察对方的眼睛,比较适合学生的感官需求,能引起学生的兴趣,容易掌握。用视频的方式播放给学生看,既节约了时间也让枯燥的讲解变成形象的感受。视频晶状体的调节作用,教学事半功倍,更有效地达成教学目标。培养学生的创造性思维。将抽象的生理过程直观再现,对学生的探究精神,科学素养的养成十分有益。通过分析,推理,比较及概括等一系列活动,使学生思维能力得到极大提升,同时对视觉的形成过程达到理解的水平。

加深对视觉形成过程的理解。锻炼学生的合作能力,表达能力。及时的评价,是对学生的一种肯定。利用分析实验现象,对图讲解,学生归纳的方法,层层深入,突破难点。让学生构建知识结构,可以让学生对本节课所学知识进行了系统的巩固和梳理,加深了学生的理解能力。通过检测考查学生对这节课的掌握情况。通过模拟盲人和近视眼调查,让他们畅谈生活中应该怎样保护自己,关爱他人,达到情感升华。让学生进一步了解盲人的感受,进行思想教育。