冀少儿版七年级生物下册第二单元第二章《第三节 物质运输的路线》教学设计

文档属性

| 名称 | 冀少儿版七年级生物下册第二单元第二章《第三节 物质运输的路线》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 432.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-03-09 08:04:18 | ||

图片预览

文档简介

《物质运输的路线》教学设计

一、教材分析

《物质运输的路线》是冀少儿2011课标版七年级下册生物第二章《爱护心脏确保运输》第三节的内容,血液循环的途径集重点和难点于一体。它既是对前面所学的血液,血管、心脏等知识的深化,又是后面学习呼吸、排泄等章节的前提和关键。人体吸收的营养物质需要经过循环系统运送到身体的各种组织、器官,人体所产生的废物也通过循环系统、呼吸系统和泌尿系统等的协调活动排出体外,因此本章内容具有承上启下的地位和作用。

二、学情分析

通过本章前几节课的学习, 七年级学生已经知晓了血液循环系统中一些零散的概念,例如已经知道了血管的分类、心脏的结构,但还没有足够的能力将这些琐碎的知识片段正确拼接。他们大多思维活跃,对于生物学的知识充满好奇,尤其对于与生活密切相关的知识兴趣极高,但耐心、专注度较差。在学习的过程中能积极参与课堂,但语言比较生活化,缺乏科学性生物学语言规范。上课参与性高,但课下复习巩固少,所以短时记忆能力较强,将知识转化为长时记忆较难。因此,在课堂中我希望在教学设计中突出兴趣导向,从生活中常见实例出发,调动学生积极性。融入对学生逻辑思维的训练,动手能力的训练,发现问题解决问题能力的训练,帮助他们在思考、探究、解决问题的过程中强化知识记忆、规范科学语言描述。本节课内容血液循环知识复杂,信息量大,生理过程过于抽象,对七年级的同学们来说有一定难度。因此还需要教师进行充分引导帮助学生建立重要概念。

三、教学目标

1.知识目标:

(1)能说出体循环和肺循环的具体路线。

(2)知道血液循环的意义。

(3)能区分动脉血和静脉血。

2.能力目标:

(1)构建血液循环路线,分析血液成分的变化。

(2)通过模型拼接活动,提升用己有的知识和经验构建新知识的能力、动手操作及合作学习能力。

(3)提高表达和相互交流的能力。。

(4)培养学生观察能力和综合分析能力,培养学生的读图及运用知识解

决问题的能力。

3.情感目标:

(1)关注血液循环的路线,形成生物体结构与功能相适应的生物学观点。

(2)认同血液循环的意义,形成运用所学知识解释生活中相关问题的意识。

四、教学重点和难点:

1. 教学重点:

(1)能区分动脉血和静脉血。

(2)能说出体循环和肺循环的具体路线。

2. 教学难点:能说出体循环和肺循环的具体路线。

五、教学方法:模型构建法、小组合作讨论法。

六、教学准备:

1. 教师准备:多媒体课件、导学案、四格小药箱、透明软管、不同颜色的细线、海绵网、标签纸、透明胶布。

2.学生准备:学生分组,6人一组,并选出组长、明确分工。既合作完成实验,又分别负责拼接、做记号和汇报。

七、教学设计

结合本课的教学目标和重难点,根据模型构建概念的教学主线,我设计了“构建模型---修正模型---运用模型”的教学环节,模型贯穿课堂的始终。

1.本节先引导学生思考“某同学得了肺炎,医生给他左手静脉注射青霉素,请问青霉素是沿着怎样的路径到达肺部的”从生活出发,创设情境,引入新课,让学生初步认识到体内物质的运输是通过血液循环来完成的,为下文的学习埋下“种子”。

2.对血液循环的途径的教学,先引导学生自主阅读与小组讨论相结合的方式,找出体循环和肺循环的途径,小组合作构建血液循环途径的概念图,以此培养学生团结协作的精神和动手操作的能力。通过学生展示概念图,引导学生进行评价,

通过学生自己纠正模型,最终形成正确的模型。在此过程中通过学生互评、交流,培养学生的分析问题的能力,培养学生的评价能力和表达能力。

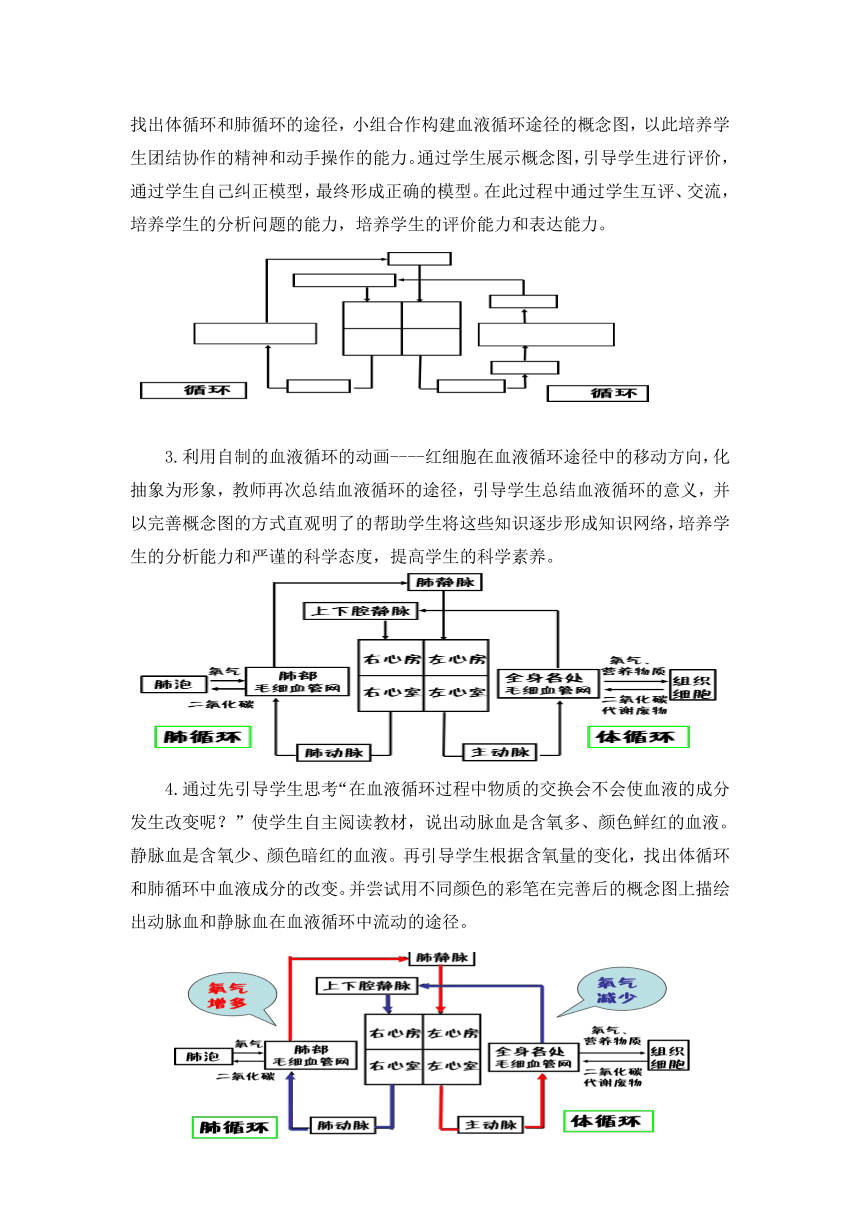

3.利用自制的血液循环的动画----红细胞在血液循环途径中的移动方向,化抽象为形象,教师再次总结血液循环的途径,引导学生总结血液循环的意义,并以完善概念图的方式直观明了的帮助学生将这些知识逐步形成知识网络,培养学生的分析能力和严谨的科学态度,提高学生的科学素养。

4.通过先引导学生思考“在血液循环过程中物质的交换会不会使血液的成分发生改变呢?”使学生自主阅读教材,说出动脉血是含氧多、颜色鲜红的血液。静脉血是含氧少、颜色暗红的血液。再引导学生根据含氧量的变化,找出体循环和肺循环中血液成分的改变。并尝试用不同颜色的彩笔在完善后的概念图上描绘出动脉血和静脉血在血液循环中流动的途径。

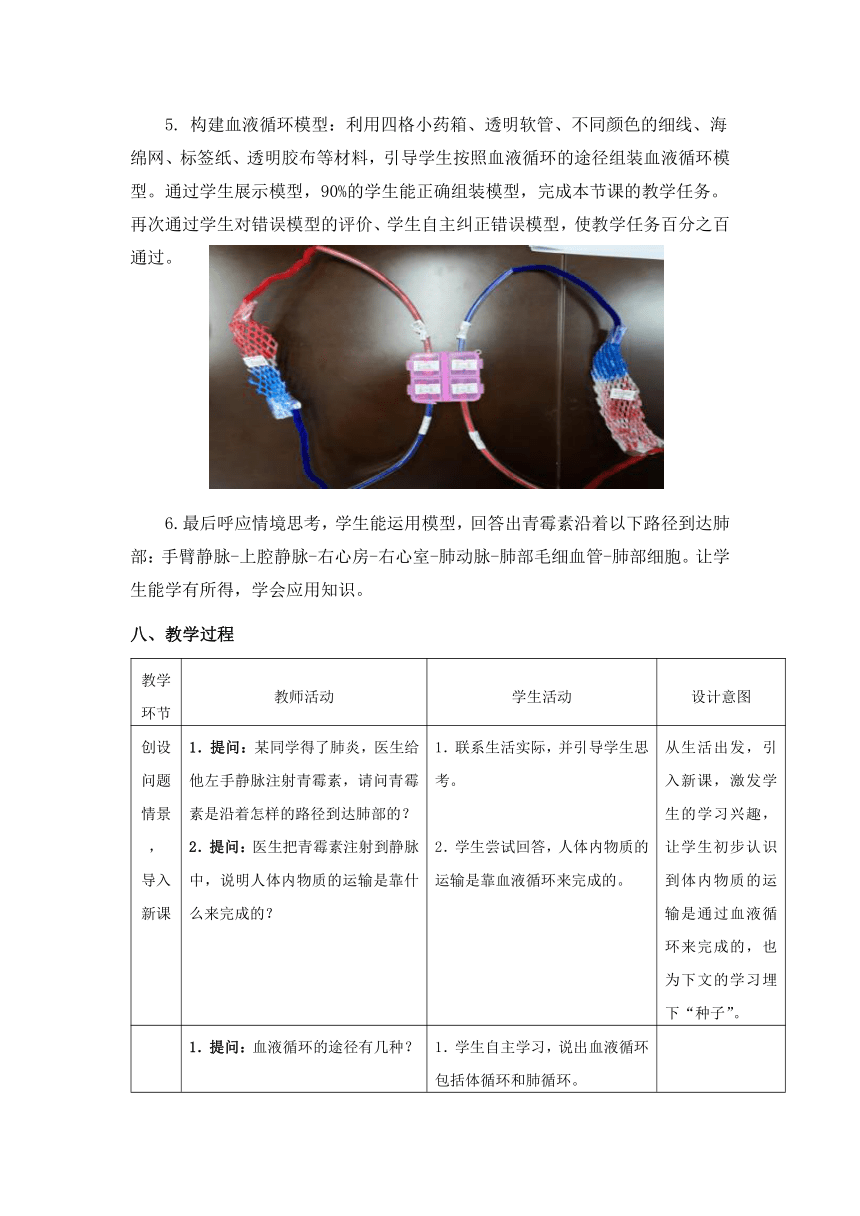

5. 构建血液循环模型:利用四格小药箱、透明软管、不同颜色的细线、海绵网、标签纸、透明胶布等材料,引导学生按照血液循环的途径组装血液循环模型。通过学生展示模型,90%的学生能正确组装模型,完成本节课的教学任务。再次通过学生对错误模型的评价、学生自主纠正错误模型,使教学任务百分之百通过。

6.最后呼应情境思考,学生能运用模型,回答出青霉素沿着以下路径到达肺部:手臂静脉-上腔静脉-右心房-右心室-肺动脉-肺部毛细血管-肺部细胞。让学生能学有所得,学会应用知识。

八、教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

创设问题情景

,

导入新课

1.提问:某同学得了肺炎,医生给他左手静脉注射青霉素,请问青霉素是沿着怎样的路径到达肺部的?

2.提问:医生把青霉素注射到静脉中,说明人体内物质的运输是靠什么来完成的?

1.联系生活实际,并引导学生思考。

2.学生尝试回答,人体内物质的运输是靠血液循环来完成的。

从生活出发,引入新课,激发学生的学习兴趣,让学生初步认识到体内物质的运输是通过血液循环来完成的,也为下文的学习埋下“种子”。

活动1:

自主学习

构建血液循环途径的概念图

1.提问:血液循环的途径有几种?

2.引导学生自主学习,找出体循环和肺循环的途径,小组合作构建血液循环途径的概念图。

3.教师巡视,及时发现问题并引

导学生。

4.挑选学生完选学生代表在黑板上构建概念图,并说出体循环和肺循环的途径,

5.学生一起分析点评,修正概念图。

6.根据完善后的血液循环简图,教师提问:

(1)体循环和肺循环的起点和终点各是什么部位?

(2)体循环和肺循环通过什么结构联系在一起,形成完整的血液循环途径?

(教师提醒:完整的血液循环途径,应该是从一点出发,绕了一圈还能回到原点。)

1.学生自主学习,说出血液循环包括体循环和肺循环。

2.学生阅读教材38-39页、观察图2-12血液循环模式图,找出体循环和肺循环的途径,小组讨论,合作完成导学案中的概念图。

3.学生代表在黑板上构建概念图,并说出体循环和肺循环的途径。

4.学生纠正模型,并说明原因。最终形成正确的模型。

5.学生举手发言:

(1)说出体循环的起点是左心室,终点是右心房。肺循环的起点是右心室,终点是左心房。

(2)学生答案多种多样。

经过老师的提醒下,学生能说出体循环和肺循环通过心脏联系在一起,形成完整的血液循环途径。

培养学生团结协作的精神和动手操作的能力。

学生展示环节既是学生对知识点巩固的过程,也锻炼了学生的逻辑思维能力。

通过学生互评、交流,培养学生的分析问题的能力,培养学生的评价能力和表达能力。

通过制作概念图模型,化抽象为形象,不仅能很好的激发学生的学习兴趣,而且能有效的突破重难点知识。

一、血液循环的途径

结合血液循环的动画,教师总结血液循环的途径,引导学生思考血液循环的意义。

1.教师讲述:血液循环包括体循环和肺循环两条途径。在体循环中,血液由左心室射入主动脉,经各级动脉,出现分支,有的上行到身体上部毛细血管,(经过头、手等部位),有的下行到腹部毛细血管(经过胃、小肠、肝脏、肾脏等器官),甚至有的下行到身体下部毛细血管(经下肢等部位),我们把这些毛细血管统称全身各处毛细血管网,在此与全身各组织细胞进行物质交换。血液将运输的氧和营养物质供给细胞利用,同时将细胞产生的二氧化碳等废物运走。之后的血液再经各级静脉,最后身体上部的血液汇入上腔静脉,腹部和身体下部的血液汇入下腔静脉,流回右心房。

2.提问学生:为什么血液要沿这样的路径循环呢?体循环的意义是什么?

3.完善血液循环简图:填出与全身各处毛细 血管网进行物质交换的结构及物质交换的方向。

4.教师讲述:

肺循环中血液从左心室射入肺动脉到肺部毛细血管,此时与肺泡发生气体交换,肺泡内的氧进入血液,血液中的二氧化碳进入肺泡,之后的血液由肺静脉流回左心房。

5.提问学生:为什么血液要沿这样的路径循环呢?肺循环的意义是什么?

6.完善血液循环简图:让学生进一步填出与肺部毛细血管网进行气体交换的结构及气体交换的方向。

1.学生仔细观察血液循环的动画,认真倾听血液循环的途径、并思考血液循环的意义。

2.学生归纳体循环意义:将营养物质和氧气运输到组织细胞,将组织细胞产生的二氧化碳及其他代谢废物运走。

3. 学生完善简图:

4.学生认真倾听,找出肺循环的意义。

5. 学生尝试归纳出肺循环的意义:将体内产生的二氧化碳带到肺部进而排出体外,并将进入肺部的氧气运输到全身各处。

6.学生能完善简图:

看图跟着红细胞移动方向归纳血液循环途径,培养和提升学生的识图能力。

填充完善简图的方式直观明了的帮助学生将这些知识逐步形成知识网络,培养学生的分析能力和严谨的科学态度,提高学生的科学素养。

二、血液循环的意义

教师总结:体循环和肺循环沿各自路线进行,在心脏处又连通在一起,构成完整的血液循环途径,保证了体内的物质运输和交换,使人体的各项生理活动得以正常进行。

学生在老师引导下发现肺循环带入的氧气在体循环过程中被带给组织细胞利用,而体循环过程中带入的二氧化碳又由肺循环排出体外,从而发现两条循环的相互联系密不可分的。

认同血液循环的意义。

过渡

提问:在血液循环过程中物质的交换会不会使血液的成分发生改变呢?

学生认同物质的交换会使血液的成分发生改变,但缺乏科学性生物学语言规范。

承上启下,便于引入下一个课题。

三、动脉血和静脉血

1.引导学生自主阅读教材,思考以下问题:

提问:什么是动脉血?什么是静脉血?

提问:动脉血和静脉血划分的依据是什么?

2.请学生根据概念,判断以下两瓶血液,哪瓶是动脉血?哪瓶是静脉血?并说出依据。

3.引导学生根据含氧量的变化,找出体循环和肺循环中血液成分的改变。

4.引导学生用红色彩笔描绘出动脉血在血液循环中流动的途径。用蓝色彩笔描绘出静脉血在血液循环中流动的途径。

1.自主阅读教材,思考、回答。

说出动脉血是含氧多、颜色鲜红的血液。静脉血是含氧少、颜色暗红的血液。

2.观察、思考、回答。

3.学生观察概念图,通过比较含氧量的变化,能说出:

体循环中血液由动脉血变成静脉血。

肺循环中血液由静脉血变成动脉血。

4.学生完善概念图:

培养学生的自主学习能力,充分发挥学生作为学习主体的作用。

培养学生的观察能力、知识迁移能力和表达能力。

通过构建概念图模型,学生能进一步理解分析血液循环过程中血液成分的变化,化抽象为形象。

活动3:

构建血液循环模型

1.展示:实验材料

2.引导学生根据所学知识,按照以下步骤构建血液循环模型。

(1)注明心脏各腔、各条血管的名称。

(2)在血管和心脏中穿入相应的血液。

(3)把上述材料按照血液循环的途径组装起来。

3.教师巡视,及时发现问题并引

导学生。

4.挑选并展示学生完成后的典型作品。

5.学生一起分析点评。

6.修正模型:

7. 运用模型,引导学生思考:

(1)“在动脉血管中流的是动脉血,在静脉血管中流的是静脉血。”这种说法正确吗?为什么??

(2)左边的心脏流什么血?

右边的心脏流什么血?

1.观察、理解、熟悉实验装置。

2.学生分工合作,动手拼装血液循环模型。

3.学生分工合作,共同动手拼装血液循环模型。

4.小组展示实验装置,并介绍设计意图。

5.学生点评

6.学生修正模型

7.学生能运用模型,思考并说出

(1)体循环中动脉流动脉血,静脉流静脉血。肺循环中动脉流静脉血,静脉流动脉血。

(2)左边的心脏流动脉血,右边的心脏流静脉血?

培养学生观察能力和理解能力。

通过小组合作构建血液循环模型,既培养了学生的团结协作精神,又能培养学生的动手能力,在对知识的理解上能化抽象为形象,不仅能很好的激发学生的学习兴趣,而且能有效的突破重难点知识。

及时巡视指导,体现教师主导学生主体。

学生展示环节既是学生对知识点巩固的过程,也锻炼了学生的逻辑思维能力。

通过学生互评、交流,培养学生的分析问题的能力,培养学生的评价能力和表达能力。

实践应用

某同学得了肺炎,医生给他左手静脉注射青霉素,青霉素是沿着哪些路径到达肺部的?(提示:手臂静脉属于各级静脉)

学生能运用模型,回答出青霉素沿着以下路径到达肺部:手臂静脉-上腔静脉-右心房-右心室-肺动脉-肺部毛细血管-肺部细胞。

呼应情境思考,

让学生能学有所得,学会应用知识。

九、板书设计

十、教学反思

本节课设计了多种活动,将课堂真正地交给了学生,让学生在活动中建构知识框架。在教师的引导下,学生小组自主学习、合作讨论、模型构建的过程中提高了自己的能力,从而建构重要概念。

本节课的亮点在于:

1.引导学生构建概念图,贯穿课堂,形成知识网络。

⑴学生通过绘制概念图,化抽象为形象,学生初步掌握血液循环的途径,强化了重点;⑵在教师的讲解下,引导学生完善概念图,使进一步理解分析血液循环的意义,强化了重点;⑶引导学生运用概念图,分析血液循环过程中血液成分的变化,突破难点,培养学生的分析能力和严谨的科学态度,提高学生的科学素养。 ⑷通过概念图,将本节课知识逐步形成知识网络,由形象到抽象,循序渐进,符合学生的认知规律。

2. 小组合作讨论交流,充分发挥学生的主体作用。改变传统的“注入式”的教学方式,采用小组合作讨论的教学形式,课堂气氛热烈,容易调动学生的学习热情。学生在课堂上合作、讨论、交流,从不同侧面、角度深入思考,各抒己见,能充分发挥学生作为学习主体的作用。

3..生生互评。课堂教学中,在多个环节中以不同形式呈现学生的想法和能力,鼓励学生评价他人、帮助他人发现问题、纠正错误、解答他人疑惑。学生在学习阶段中产生的问题,由学生自己去发现、去解决,把课堂还给学生。教师不过多地干预学生活动,学习的过程中起引导的作用。

4. 引导学生构建血液循环模型,达到对本节课知识的反馈。学生通过概念图对知识体系有了初步的掌握下,在此基础上,通过实物模型“构建血液循环”,加深对血液循环的理解,达成“动脉中不一定流动脉血,静脉中不一定流静脉血”重要概念。从课堂反馈的效果看,80%的学生能准确地完成模型构建。

但本节课也存在一些不足之处。这节课涉及到多个活动,在活动的过程中,如何准确的分配时间,还有待琢磨。

冀少儿2011课标版 七年级生物下册 第二章 爱护心脏 确保运输

第三节 物质运输的路线-----导学案

学校: 班级: 姓名:

一、血液循环的途径

1、完成血液循环的概念图,说出体循环和肺循环的途径。

2、体循环的起点是 ,终点是 。

肺循环的起点是 ,终点是 。

3、体循环和肺循环通过 联系在一起,形成完整的血液循环途径。

4、完善概念图:在上图中画出血液分别与哪些结构发生物质交换?并用箭头表示出物质的交换过程。

5、用红色彩笔描绘出动脉血的流动途径,用蓝色彩笔描绘出静脉血的流动途径。

6、在体循环中,动脉流 血,静脉流 血。

在肺循环中,动脉流 血,静脉流 血。

7、左边的心脏流 血,右边的心脏流 血。