统编版八年级语文下册1.1社戏 课件(28张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版八年级语文下册1.1社戏 课件(28张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-03-09 20:02:59 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第一课时

1.掌握相关文学、文化常识,概括主要事件,学习围绕中心选材、叙事详略得当的写法。

2.体会叙述、描写、抒情、议论等多种表达方式综合运用的表达效果。

3.通过揣摩语句的含义,分析人物形象,感受童真童趣以及劳动人民的纯朴善良、友爱无私的美好品质。

4.体会作者对美好童年生活的回忆和眷念之情,理解传统民俗的价值和意义。

上学期,我们学过鲁迅哪篇文章?这篇文章主要表现了什么内容?

上学期学过鲁迅的《从百草园到三味书屋》。这篇文章写了百草园中生活的趣味、欢乐和在三味书屋读书的枯燥。通过鲜明的对比,表现了对大自然,对自由生活的热爱,对束缚儿童思想的封建教育的批判。

《从百草园到三味书屋》是鲁迅回忆童年时代生活的文章,内容基本上是真人真事。今天我们要学的一篇文章,虽然也是写童年生活的,不过这是一篇小说,是在真人真事基础上的艺术概括,它的题目叫“社戏”。

鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),曾用名周树人,曾留学日本仙台医科专门学校(肄业)。“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

《呐喊》是鲁迅1918年至1922年所作的短篇小说的结集,作品真实地描绘了从辛亥革命到五四运动时期的社会生活,揭示了种种深层次的社会矛盾。

“社”原指土地神或土地庙,在绍兴,社是一种区域名称,社戏就是社中每年所演的“年规戏”。简单地说,凡一村或几村合伙出钱,为祭神而演,大家可看的戏便是“社戏”。

理解词义。

(归)省:xǐng 行辈:háng 惮:dàn 絮叨: xùdāo

怠(慢):dài 撺掇:cuānduō 凫(水):fú 潺潺:chán (歌)吹:chūi 蕴藻:yùnzǎo (家)眷:juòn

皎(洁):jiǒo 漂渺:piāomiǎo 纠葛:jiūgé[

同学以组为单位,互读互听,或借助字典等工具,弄准字音、词义,夯实基础。

之后在全班朗读。

学生朗读课文,尝试分段。

预期引导:

第一部分“我”的乐土平桥村。

第二部分,“我”在乐土中也有不乐的时候。

第三部分,“我”与农民孩子们到赵庄去看戏的情景。

第四部分,“我”对吃豆和看戏的怀念。

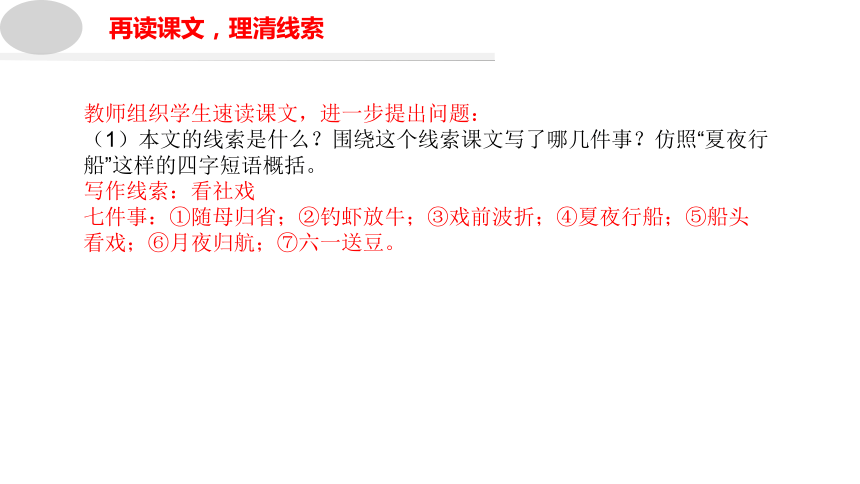

教师组织学生速读课文,进一步提出问题:

(1)本文的线索是什么?围绕这个线索课文写了哪几件事?仿照“夏夜行船”这样的四字短语概括。

写作线索:看社戏

七件事:①随母归省;②钓虾放牛;③戏前波折;④夏夜行船;⑤船头看戏;⑥月夜归航;⑦六一送豆。

(2)上述哪些事是详写?哪些事是略写?为什么这样写?

因为文章主要内容是看社戏,所以看社戏前的波折、夜航去看社戏途中、去赵庄看社戏、看社戏后归航偷豆等详写;其他情节略写。

详写的是③④⑤⑥,略写的是①②⑦。

(3)本文写看戏并不是平匍直叙,而是波澜起伏。写看戏前的三次波折、三次转机。请同学们在书上找出来,并思考这样写的好处。

总结好处:①笔法曲折,文气摇曳,为看社戏做好充分的铺垫;②初步表现小伙伴的热情、能干等特点,尤其是双喜。

预期引导:三次波折:①叫不到船;②不准和别人去;③外祖母要担心。

三次转机:①八叔的船回来了;②小伙伴们与“我”同去;③双喜写包票。

(4)本文看似普通叙事,作者却写得非常精彩,例如写平桥村,课文写乐土平桥村,只用一句话,却表达了多方面的内容。想一想,是哪句话?表达了哪些内容?

讲解:虽然只有一句话,但表达内容很丰富。第一,写清了位置,第二,交代了环境;第三,指出人口;第四,点明了平桥村人民的生活情况。这样,以极少的文字,表现丰富的内容,文章就精炼了。

“是一个离海边不远,极偏僻的,临河的小村庄;住户不满三十家,都种田、打鱼,只有一家很小的杂货店。”

(一)辨别字音:

行( )辈、 银行、( )、 行( )走、归省( )、 省( )略 省( )悟

二)辨别字形并组词:

倘若、 淌汗; 抵挡、 底细; 同伴、 搅拌; 鱼钩、 钓竿; 挖掘、 倔强; 豆浆、 木桨; 竭力、 揭示; 陪伴、 赔偿

(三)作业:朗读课文,进一步加深理解

再见

第二课时

上节课,我们初读了《社戏》谁来给大家复述一下文章所讲述的故事情节?

今天,我们继续深入了解作者的思想情感和写作手法。

(1)作者在叙述事件的过程中,运用了描写、抒情、议论等多种表达方式,例如本文的景物描写和人物描写都非常有特色,请分别找出来并分析其表达效果。

叙述、描写、议论、抒情等多种表达方式,往往是综合运用,穿插使用的。描写可以使文章更生动饱满,议论可以起到画龙点睛的作用,使文章的中心更加突出。

景物描写:①“两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。”人物描写:①“母亲送出来吩咐‘要小心’的时候

(2)平桥村既然是乐土,便我也有不“乐”,课文表达“我”的不乐心情,用词十分确切,请大家找出来,好好地体会。

教师总结:鲁迅用词是准确、鲜明、生动。

写“我”的不乐,实际上是欲扬先抑,为烘托下文看戏之乐作了铺垫。

(1)这篇小说人物众多,谁是贯穿始终的人物?谁是本文的主要人物?

双喜是本文的主要人物,下面我们分析一下他的性质特点。

(1)当“我”看社戏受到波折时,双喜提议——表现聪明。 (2)当外祖母担心都是孩子时,双喜大声打包票——表现反应灵敏,善解人意,办事果断……

(2)结合双喜的言行分析其性格特点。

双喜聪明、能干、善解人意,富有同情心,而且反应灵敏,充满自信,有组织能力和号召力,是孩子们的领头人。

(2)结合双喜的言行分析其性格特点。

双喜聪明、能干、善解人意,富有同情心,而且反应灵敏,充满自信,有组织能力和号召力,是孩子们的领头人。

(3)“我的很重的心忽而轻松了……。”找出这一节用了哪些动词,然后讨论:

“大家跳下船”,这里为什么用“跳”而不用“走”呢?“双喜拔前篙”,这里为什么用“拔”而不用“拿”呢?

教师总结:“轻松”“舒展”与上文的沮丧、失望形成鲜明对比,从而突出了“我”欢喜轻快的心情。

(1)在作者笔下,“我”急切要看到的戏好看吗?为什么?

正面描写:①想看铁头老生翻跟头,但那老生却没翻。②想看“蛇精”和“跳老虎”,但等了许久都不见出来。③最怕看“老旦”,然而“老旦终于出了台”不停地唱着。

(2)为什么作者还要在结尾称赞“那夜”的“好戏”,“那夜”的“好豆”呢?

(2)侧面描写:孩子们“喃喃的骂”“不住的吁气”“打起呵欠”等。这些孩子的神态、动作描写,从侧面表现了戏不好看。

1.模仿月夜行船一段(11段)的景物描写,分别从色彩、声音、视觉、听觉、嗅觉各个侧面着笔,描写一处景物。150字左右。

2.介绍你所知道的某一剧种(最好是你的家乡戏)的历史发展状况和基本特点,要做到条理清楚,言简意明。

再见

第一课时

1.掌握相关文学、文化常识,概括主要事件,学习围绕中心选材、叙事详略得当的写法。

2.体会叙述、描写、抒情、议论等多种表达方式综合运用的表达效果。

3.通过揣摩语句的含义,分析人物形象,感受童真童趣以及劳动人民的纯朴善良、友爱无私的美好品质。

4.体会作者对美好童年生活的回忆和眷念之情,理解传统民俗的价值和意义。

上学期,我们学过鲁迅哪篇文章?这篇文章主要表现了什么内容?

上学期学过鲁迅的《从百草园到三味书屋》。这篇文章写了百草园中生活的趣味、欢乐和在三味书屋读书的枯燥。通过鲜明的对比,表现了对大自然,对自由生活的热爱,对束缚儿童思想的封建教育的批判。

《从百草园到三味书屋》是鲁迅回忆童年时代生活的文章,内容基本上是真人真事。今天我们要学的一篇文章,虽然也是写童年生活的,不过这是一篇小说,是在真人真事基础上的艺术概括,它的题目叫“社戏”。

鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),曾用名周树人,曾留学日本仙台医科专门学校(肄业)。“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

《呐喊》是鲁迅1918年至1922年所作的短篇小说的结集,作品真实地描绘了从辛亥革命到五四运动时期的社会生活,揭示了种种深层次的社会矛盾。

“社”原指土地神或土地庙,在绍兴,社是一种区域名称,社戏就是社中每年所演的“年规戏”。简单地说,凡一村或几村合伙出钱,为祭神而演,大家可看的戏便是“社戏”。

理解词义。

(归)省:xǐng 行辈:háng 惮:dàn 絮叨: xùdāo

怠(慢):dài 撺掇:cuānduō 凫(水):fú 潺潺:chán (歌)吹:chūi 蕴藻:yùnzǎo (家)眷:juòn

皎(洁):jiǒo 漂渺:piāomiǎo 纠葛:jiūgé[

同学以组为单位,互读互听,或借助字典等工具,弄准字音、词义,夯实基础。

之后在全班朗读。

学生朗读课文,尝试分段。

预期引导:

第一部分“我”的乐土平桥村。

第二部分,“我”在乐土中也有不乐的时候。

第三部分,“我”与农民孩子们到赵庄去看戏的情景。

第四部分,“我”对吃豆和看戏的怀念。

教师组织学生速读课文,进一步提出问题:

(1)本文的线索是什么?围绕这个线索课文写了哪几件事?仿照“夏夜行船”这样的四字短语概括。

写作线索:看社戏

七件事:①随母归省;②钓虾放牛;③戏前波折;④夏夜行船;⑤船头看戏;⑥月夜归航;⑦六一送豆。

(2)上述哪些事是详写?哪些事是略写?为什么这样写?

因为文章主要内容是看社戏,所以看社戏前的波折、夜航去看社戏途中、去赵庄看社戏、看社戏后归航偷豆等详写;其他情节略写。

详写的是③④⑤⑥,略写的是①②⑦。

(3)本文写看戏并不是平匍直叙,而是波澜起伏。写看戏前的三次波折、三次转机。请同学们在书上找出来,并思考这样写的好处。

总结好处:①笔法曲折,文气摇曳,为看社戏做好充分的铺垫;②初步表现小伙伴的热情、能干等特点,尤其是双喜。

预期引导:三次波折:①叫不到船;②不准和别人去;③外祖母要担心。

三次转机:①八叔的船回来了;②小伙伴们与“我”同去;③双喜写包票。

(4)本文看似普通叙事,作者却写得非常精彩,例如写平桥村,课文写乐土平桥村,只用一句话,却表达了多方面的内容。想一想,是哪句话?表达了哪些内容?

讲解:虽然只有一句话,但表达内容很丰富。第一,写清了位置,第二,交代了环境;第三,指出人口;第四,点明了平桥村人民的生活情况。这样,以极少的文字,表现丰富的内容,文章就精炼了。

“是一个离海边不远,极偏僻的,临河的小村庄;住户不满三十家,都种田、打鱼,只有一家很小的杂货店。”

(一)辨别字音:

行( )辈、 银行、( )、 行( )走、归省( )、 省( )略 省( )悟

二)辨别字形并组词:

倘若、 淌汗; 抵挡、 底细; 同伴、 搅拌; 鱼钩、 钓竿; 挖掘、 倔强; 豆浆、 木桨; 竭力、 揭示; 陪伴、 赔偿

(三)作业:朗读课文,进一步加深理解

再见

第二课时

上节课,我们初读了《社戏》谁来给大家复述一下文章所讲述的故事情节?

今天,我们继续深入了解作者的思想情感和写作手法。

(1)作者在叙述事件的过程中,运用了描写、抒情、议论等多种表达方式,例如本文的景物描写和人物描写都非常有特色,请分别找出来并分析其表达效果。

叙述、描写、议论、抒情等多种表达方式,往往是综合运用,穿插使用的。描写可以使文章更生动饱满,议论可以起到画龙点睛的作用,使文章的中心更加突出。

景物描写:①“两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。”人物描写:①“母亲送出来吩咐‘要小心’的时候

(2)平桥村既然是乐土,便我也有不“乐”,课文表达“我”的不乐心情,用词十分确切,请大家找出来,好好地体会。

教师总结:鲁迅用词是准确、鲜明、生动。

写“我”的不乐,实际上是欲扬先抑,为烘托下文看戏之乐作了铺垫。

(1)这篇小说人物众多,谁是贯穿始终的人物?谁是本文的主要人物?

双喜是本文的主要人物,下面我们分析一下他的性质特点。

(1)当“我”看社戏受到波折时,双喜提议——表现聪明。 (2)当外祖母担心都是孩子时,双喜大声打包票——表现反应灵敏,善解人意,办事果断……

(2)结合双喜的言行分析其性格特点。

双喜聪明、能干、善解人意,富有同情心,而且反应灵敏,充满自信,有组织能力和号召力,是孩子们的领头人。

(2)结合双喜的言行分析其性格特点。

双喜聪明、能干、善解人意,富有同情心,而且反应灵敏,充满自信,有组织能力和号召力,是孩子们的领头人。

(3)“我的很重的心忽而轻松了……。”找出这一节用了哪些动词,然后讨论:

“大家跳下船”,这里为什么用“跳”而不用“走”呢?“双喜拔前篙”,这里为什么用“拔”而不用“拿”呢?

教师总结:“轻松”“舒展”与上文的沮丧、失望形成鲜明对比,从而突出了“我”欢喜轻快的心情。

(1)在作者笔下,“我”急切要看到的戏好看吗?为什么?

正面描写:①想看铁头老生翻跟头,但那老生却没翻。②想看“蛇精”和“跳老虎”,但等了许久都不见出来。③最怕看“老旦”,然而“老旦终于出了台”不停地唱着。

(2)为什么作者还要在结尾称赞“那夜”的“好戏”,“那夜”的“好豆”呢?

(2)侧面描写:孩子们“喃喃的骂”“不住的吁气”“打起呵欠”等。这些孩子的神态、动作描写,从侧面表现了戏不好看。

1.模仿月夜行船一段(11段)的景物描写,分别从色彩、声音、视觉、听觉、嗅觉各个侧面着笔,描写一处景物。150字左右。

2.介绍你所知道的某一剧种(最好是你的家乡戏)的历史发展状况和基本特点,要做到条理清楚,言简意明。

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读