人教部编版语文八年级下册第23*课《马说》课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版语文八年级下册第23*课《马说》课件(共36张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 215.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-03-09 21:00:55 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

马 说

韩愈(768—824),唐代文学家、思想家、教育家。字退之,河阳(今河南孟州)人。自谓郡望昌黎,世称“韩昌黎”。与柳宗元同为古文运动的倡导者,并称“韩柳”。诗与孟郊齐名,并称“韩孟”。为“唐宋八大家”之一。有《昌黎先生集》。

走近作者

韩愈初登仕途时,很不得志。曾三次上书宰相请求重用遭冷遇,甚至三次登门被守门人挡在门外。尽管如此,他仍然申明自己有“忧天下之心”,不会遁迹山林。后相继依附于节度使董晋和张建幕下,郁郁不得志,所以作《马说》,发出“伯乐不常有”的感叹。

写作背景

《马说》是通篇借物比喻的杂文,属论说文体。“马说”这个标题,是后人加的。

“说”是古代的一种文体,可以发表议论,也可以记事,都是为了说明一个道理。当它发表议论时,非常重视文辞的力量,常逞其千回百折之力,极尽嬉笑怒骂之能事,跟现代的“杂文”大体相似。

文体知识

解 题

“说”就是“谈谈”的意思,比“论”随便些。相当于杂文。“从字面上可以解作“说说千里马”或“说说千里马的问题。”

这篇文章以马为喻,谈的却是人才问题。

《马说》是通篇借物喻人的杂文,属论说文体。本文是作者《杂说四首》中的第四首,“马说”这个标题,是后来人加的。

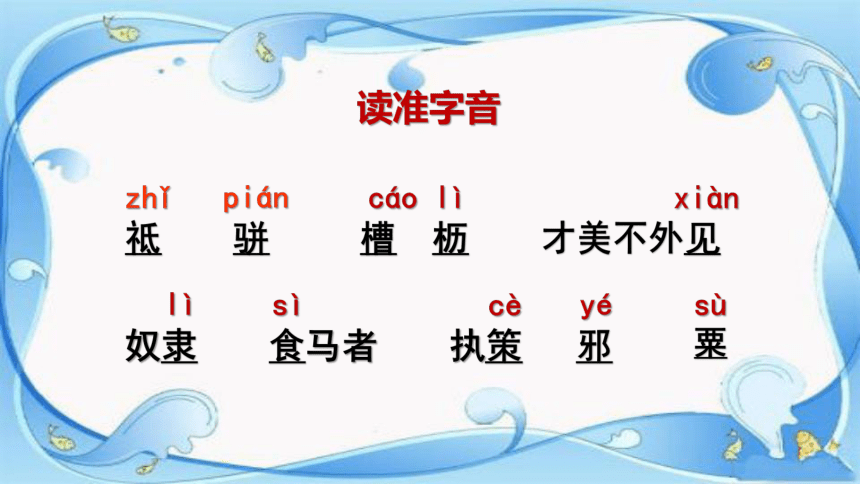

祗 骈 槽 枥 才美不外见

奴隶 食马者 执策 邪

读准字音

zhǐ

pián

cáo lì

xiàn

lì

sì

cè

yé

sù

粟

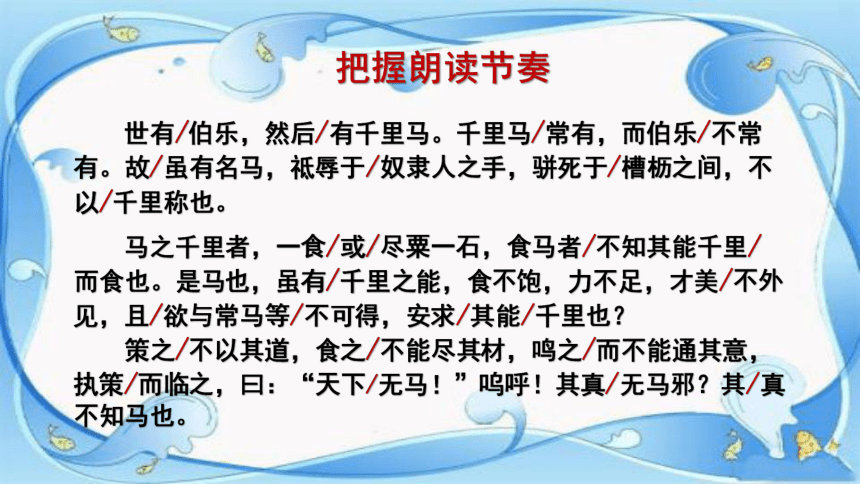

把握朗读节奏

世有/伯乐,然后/有千里马。千里马/常有,而伯乐/不常有。故/虽有名马,祗辱于/奴隶人之手,骈死于/槽枥之间,不以/千里称也。

马之千里者,一食/或/尽粟一石,食马者/不知其能千里/而食也。是马也,虽有/千里之能,食不饱,力不足,才美/不外见,且/欲与常马等/不可得,安求/其能/千里也?

策之/不以其道,食之/不能尽其材,鸣之/而不能通其意,执策/而临之,曰:“天下/无马!”呜呼!其真/无马邪?其/真不知马也。

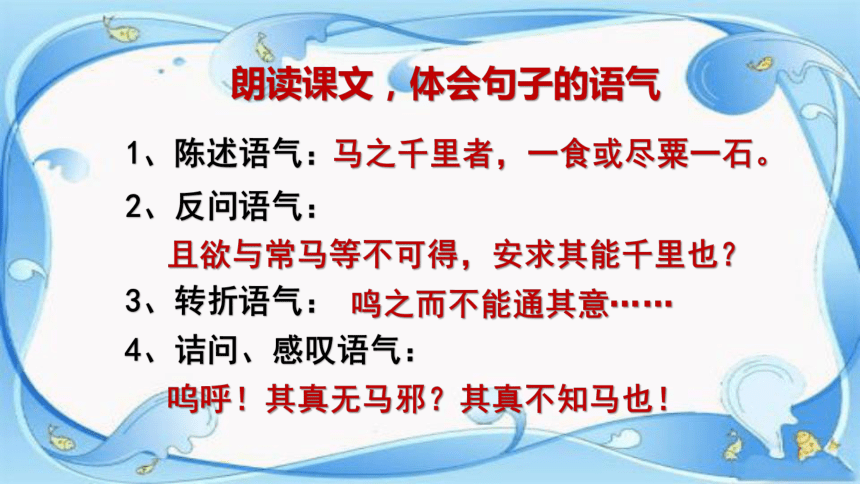

朗读课文,体会句子的语气

呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

1、陈述语气:

马之千里者,一食或尽粟一石。

2、反问语气:

且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

3、转折语气:

鸣之而不能通其意……

4、诘问、感叹语气:

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于 槽枥之间,不以千里称也。

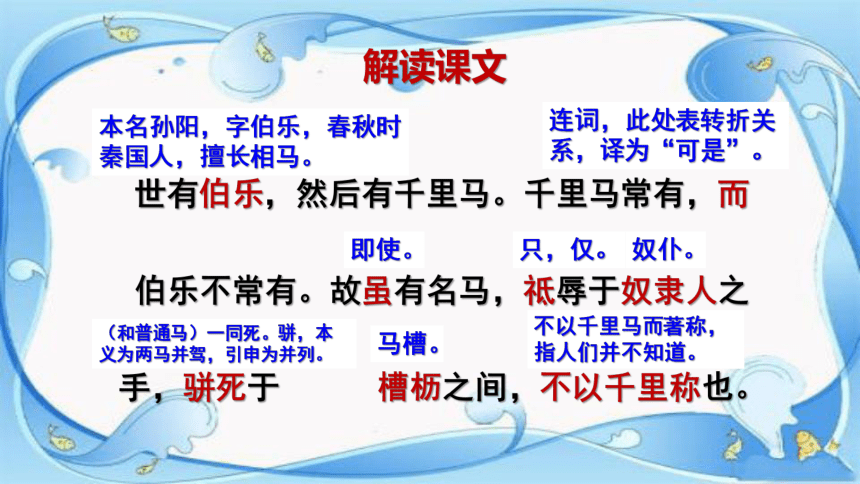

解读课文

本名孙阳,字伯乐,春秋时秦国人,擅长相马。

连词,此处表转折关系,译为“可是”。

即使。

只,仅。

奴仆。

(和普通马)一同死。骈,本义为两马并驾,引申为并列。

马槽。

不以千里马而著称,指人们并不知道。

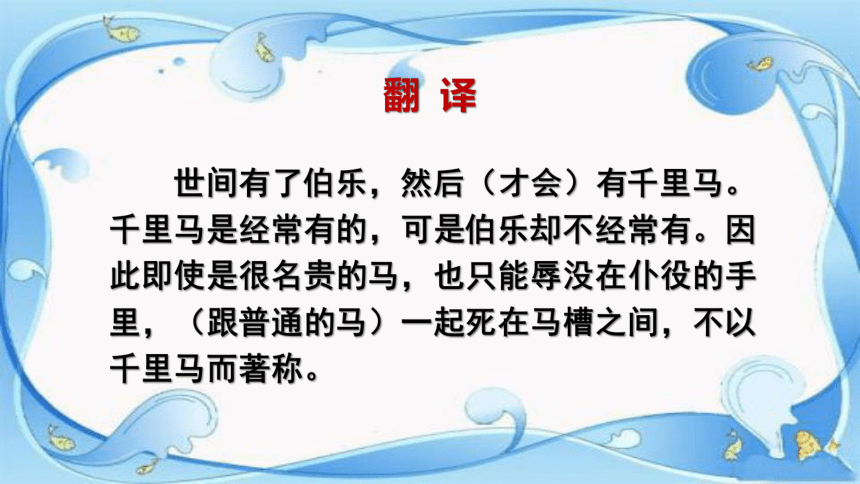

世间有了伯乐,然后(才会)有千里马。千里马是经常有的,可是伯乐却不经常有。因此即使是很名贵的马,也只能辱没在仆役的手里,(跟普通的马)一起死在马槽之间,不以千里马而著称。

翻 译

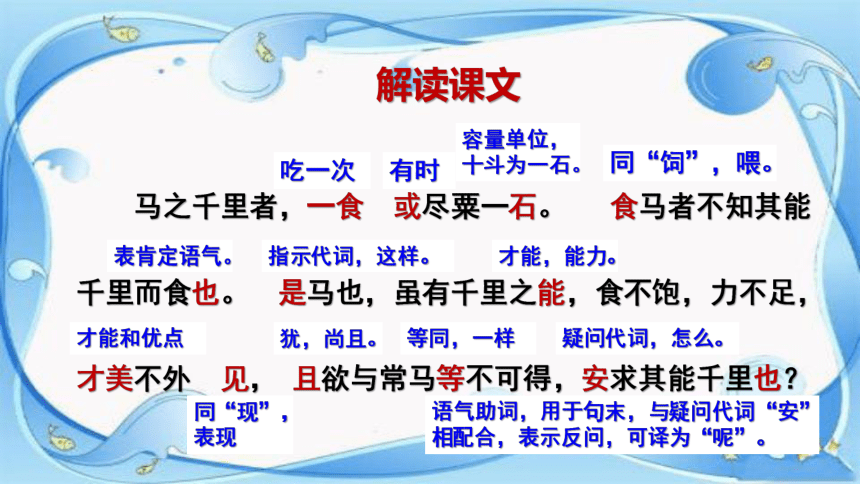

马之千里者,一食 或尽粟一石。 食马者不知其能千里而食也。 是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外 见, 且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

解读课文

吃一次

有时

容量单位,十斗为一石。

同“饲”,喂。

表肯定语气。

指示代词,这样。

才能,能力。

才能和优点

同“现”,表现

犹,尚且。

等同,一样

疑问代词,怎么。

语气助词,用于句末,与疑问代词“安”相配合,表示反问,可译为“呢”。

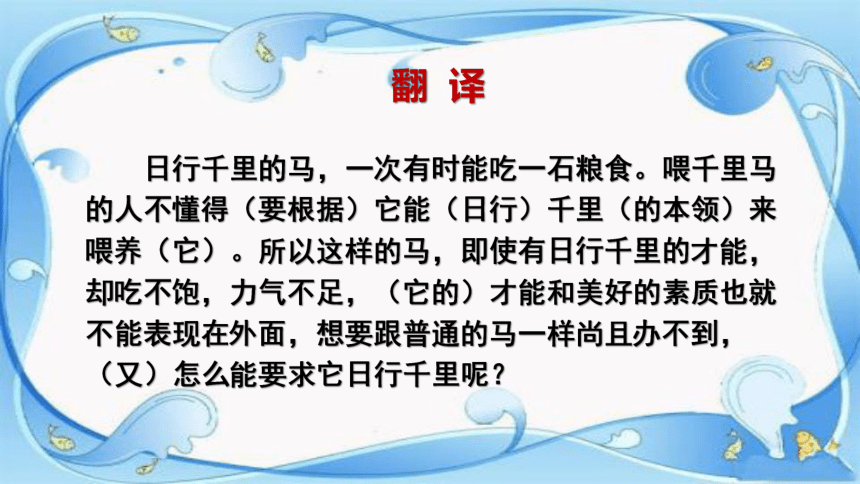

日行千里的马,一次有时能吃一石粮食。喂千里马的人不懂得(要根据)它能(日行)千里(的本领)来喂养(它)。所以这样的马,即使有日行千里的才能,却吃不饱,力气不足,(它的)才能和美好的素质也就不能表现在外面,想要跟普通的马一样尚且办不到,(又)怎么能要求它日行千里呢?

翻 译

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

解读课文

用马鞭赶它。策,马鞭,这里是动词,用马鞭驱赶

喂

材,才能、才干。

表示惊叹,相当于“唉”

助词,用在动词后。凑足音节,无实义。

通晓它的意思。

面对。

表示加强诘问语气。

同“耶”,表示疑问,相当于“吗”

语气词,表判断。

用马鞭赶它,不按照(驱使千里马的)正确方法,喂养它,却不能让它竭尽才能,听它鸣叫,却不能通晓它的意思,(反而)拿着马鞭面对它,说:“天下没有千里马!”唉!难道真的没有千里马吗?恐怕(是他们)真不识得千里马啊!

翻 译

1、食马者不知其能千里而食也(同“饲”,喂)

2、才美不外见(同“现”,显现、表现 )

通假字

1、祗辱于奴隶人之手

古今异义

古义:仆役;今义:为奴隶主劳动而没有人身自由的人。

2、一食或尽粟一石

古义:有时;今义:或许,或者。

3、是马也

古义:这样;今义:判断动词。

4、安求其能千里也

古义:怎么;今义:安全,平安,安定,安装。

5、且欲与常马等不可得

古义:同样;今义:等候;用在人称代词、名词后,表示复数或列举。

策

执策而临之( )

策之不以其道( )

鞭子

用鞭子打

食

一食或尽粟一石( )

食马者不知其能千里而食也( 通“饲”,喂 )

能

虽有千里之能( 才能 )

安求其能千里也( 能够 )

尽

一食或尽粟一石( 动词,吃完 )

食之不能尽其材( 动词,竭尽 )

一词多义

吃

祗辱于奴隶人之手( )

一食或尽粟一石( )

策之不以其道( )

食马者不知其能千里而食也( )

食之不能尽其材( )

词类活用

形容词作动词,受屈辱

形容词作动词,吃尽

名词作动词,用马鞭驱赶

数量词作动词,行千里

形容词的使动用法,使……尽,竭尽

特殊句式

1、倒装句

(1)马之千里者

(2)祗辱于奴隶人之手

定语后置,正常语序应为“千里之马者”。

状语后置,正常语序应为“祗于奴隶人之手辱”。

2、省略句

(1)食马者不知其能千里而食也

(2)策之不以其道

“也”前面省略宾语“它”,可补充为“食马者不知其能千里而食(它)也”。

省略主语“食马者”,可补充为“(食马者)策之不以其道”。

品读课文

1、“伯乐”“千里马”“食马者”分别比喻什么?

伯 乐

赏识人才的人

千里马

人才

食马者

昏庸的统治者(摧残人才、埋没人才的人)

2、“千里马”与“常马”有什么区别?

一食或尽粟一石。

3、如果没有遇见伯乐,千里马的命运会如何?

祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

4、千里马被埋没的直接原因是什么?根本原因是什么?

直接原因:食不饱,力不足,才美不外见。

根本原因:食马者不知其能千里而食也。

5、文中哪些语言体现出食马者不知马?刻画了食马者怎样的形象?

“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意”

运用排比的修辞手法,将“食马者”的平庸浅薄、愚妄无知刻画得淋漓尽致。

6、最后一段中哪句话揭示了全文的中心?

其真不知马也

辛辣地讽刺了食马者的浅薄无知,点明中心。

合作探讨

1、文章开头,作者是如何阐述“伯乐”和“千里马”之间的关系的?

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。

2、作者借“千里马”不遇“伯乐”的遭遇,寄托了怎样的思想感情?

本文借古代伯乐和千里马的故事,比喻封建统治者不识人才,甚至摧残、压抑人才,表达了作者的愤慨之情。

3、这篇短文仅一百余字,多次提到“千里马”,却不显得啰唆。作者提到“千里马”的方式有哪几种?各具有怎样的效果?

(1)直称,如“千里马”。正面提及,表述严正。

(2)暗称,如“名马”“马之千里者”。表述委婉,虽不直呼其名,而意在其中。

(3)代称,如“是马也”。表意简洁含蓄。

4、作者认为“世有伯乐,然后有千里马”。如果你是千里马,你是否一定要等到伯乐的赏识才能实现自己的价值呢?交流一下你的看法。

例:杜牧虽然怀才不遇,却成就了万世诗名;刘禹锡虽然身居陋室,安贫乐道的美德却流芳百世;东坡居士虽然常遭贬谪,却修炼出了空前绝后的乐观豁达;韩愈虽然没有遇到伯乐,但是他用他的诗歌、他的文章、他一生的言行,告诉我们,如果有一天我们怀才不遇,那么就做自己的伯乐!

本文是一篇寓言性杂文,借伯乐相马的故事提出了“千里马常有,而伯乐不常有”的见解,托物寓意,讽刺和控诉了封建统治者不识人才、不重视人才、摧残人才的愚昧和昏庸,表达了作者怀才不遇的强烈愤慨,流露出强烈的呼唤识才的统治者,呼唤要重视人才的选拔和培养,对人才要给予优厚的待遇的情感。

总结课文

1、托物寓意是一种文学作品的写作手法,它借客观事物或景物来抒发主观的情思,蕴含文题的主旨,把一个深刻的道理通过对某一物的记叙、描写、议论等表达出来。

写作特点

2、《马说》托物寓意,以千里马不遇伯乐,比喻贤才难遇明主。希望统治者能识别人才、重用人才,使他们能充分发挥才能。

千里马

人才

伯乐

赏识人才的人

托物寓意

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,揭露封建统治者埋没人才的现象,也表达作者怀才不遇的愤意。

板书设计

课堂练习

1、解释句中划线的词语。

(1)祇辱于奴隶人之手

(2)骈死于槽枥之间

(3)一食或尽粟一石

(4)才美不外见

(5)且欲与常马等不可得

(6)安求其能千里也

(只是)

(两马并驾)

(有时)

(才能,美好的素质)

(等同,一样)

(怎么,怎能)

2、翻译句子。

(1)且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

想要和普通的马一样尚且做不到,怎么能够要求它(日行)千里呢?

(2)策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

用马鞭赶它,不按照(驱使千里马的)正确方法,喂养它,却不能让它竭尽才能,听它鸣叫,却不能通晓它的意思。

3、根据课文内容回答问题。

(1)写千里马终身不幸遭遇的是哪一句?

祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间。

(2)千里马被埋没的根本原因是什么?

食马者不知其能千里而食也。

(3)食马者的愚蠢无知表现在哪些方面?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”

布置作业

1、整理课文翻译;

2、熟读、背诵课文;

3、完成课后习题。

马 说

韩愈(768—824),唐代文学家、思想家、教育家。字退之,河阳(今河南孟州)人。自谓郡望昌黎,世称“韩昌黎”。与柳宗元同为古文运动的倡导者,并称“韩柳”。诗与孟郊齐名,并称“韩孟”。为“唐宋八大家”之一。有《昌黎先生集》。

走近作者

韩愈初登仕途时,很不得志。曾三次上书宰相请求重用遭冷遇,甚至三次登门被守门人挡在门外。尽管如此,他仍然申明自己有“忧天下之心”,不会遁迹山林。后相继依附于节度使董晋和张建幕下,郁郁不得志,所以作《马说》,发出“伯乐不常有”的感叹。

写作背景

《马说》是通篇借物比喻的杂文,属论说文体。“马说”这个标题,是后人加的。

“说”是古代的一种文体,可以发表议论,也可以记事,都是为了说明一个道理。当它发表议论时,非常重视文辞的力量,常逞其千回百折之力,极尽嬉笑怒骂之能事,跟现代的“杂文”大体相似。

文体知识

解 题

“说”就是“谈谈”的意思,比“论”随便些。相当于杂文。“从字面上可以解作“说说千里马”或“说说千里马的问题。”

这篇文章以马为喻,谈的却是人才问题。

《马说》是通篇借物喻人的杂文,属论说文体。本文是作者《杂说四首》中的第四首,“马说”这个标题,是后来人加的。

祗 骈 槽 枥 才美不外见

奴隶 食马者 执策 邪

读准字音

zhǐ

pián

cáo lì

xiàn

lì

sì

cè

yé

sù

粟

把握朗读节奏

世有/伯乐,然后/有千里马。千里马/常有,而伯乐/不常有。故/虽有名马,祗辱于/奴隶人之手,骈死于/槽枥之间,不以/千里称也。

马之千里者,一食/或/尽粟一石,食马者/不知其能千里/而食也。是马也,虽有/千里之能,食不饱,力不足,才美/不外见,且/欲与常马等/不可得,安求/其能/千里也?

策之/不以其道,食之/不能尽其材,鸣之/而不能通其意,执策/而临之,曰:“天下/无马!”呜呼!其真/无马邪?其/真不知马也。

朗读课文,体会句子的语气

呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

1、陈述语气:

马之千里者,一食或尽粟一石。

2、反问语气:

且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

3、转折语气:

鸣之而不能通其意……

4、诘问、感叹语气:

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于 槽枥之间,不以千里称也。

解读课文

本名孙阳,字伯乐,春秋时秦国人,擅长相马。

连词,此处表转折关系,译为“可是”。

即使。

只,仅。

奴仆。

(和普通马)一同死。骈,本义为两马并驾,引申为并列。

马槽。

不以千里马而著称,指人们并不知道。

世间有了伯乐,然后(才会)有千里马。千里马是经常有的,可是伯乐却不经常有。因此即使是很名贵的马,也只能辱没在仆役的手里,(跟普通的马)一起死在马槽之间,不以千里马而著称。

翻 译

马之千里者,一食 或尽粟一石。 食马者不知其能千里而食也。 是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外 见, 且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

解读课文

吃一次

有时

容量单位,十斗为一石。

同“饲”,喂。

表肯定语气。

指示代词,这样。

才能,能力。

才能和优点

同“现”,表现

犹,尚且。

等同,一样

疑问代词,怎么。

语气助词,用于句末,与疑问代词“安”相配合,表示反问,可译为“呢”。

日行千里的马,一次有时能吃一石粮食。喂千里马的人不懂得(要根据)它能(日行)千里(的本领)来喂养(它)。所以这样的马,即使有日行千里的才能,却吃不饱,力气不足,(它的)才能和美好的素质也就不能表现在外面,想要跟普通的马一样尚且办不到,(又)怎么能要求它日行千里呢?

翻 译

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

解读课文

用马鞭赶它。策,马鞭,这里是动词,用马鞭驱赶

喂

材,才能、才干。

表示惊叹,相当于“唉”

助词,用在动词后。凑足音节,无实义。

通晓它的意思。

面对。

表示加强诘问语气。

同“耶”,表示疑问,相当于“吗”

语气词,表判断。

用马鞭赶它,不按照(驱使千里马的)正确方法,喂养它,却不能让它竭尽才能,听它鸣叫,却不能通晓它的意思,(反而)拿着马鞭面对它,说:“天下没有千里马!”唉!难道真的没有千里马吗?恐怕(是他们)真不识得千里马啊!

翻 译

1、食马者不知其能千里而食也(同“饲”,喂)

2、才美不外见(同“现”,显现、表现 )

通假字

1、祗辱于奴隶人之手

古今异义

古义:仆役;今义:为奴隶主劳动而没有人身自由的人。

2、一食或尽粟一石

古义:有时;今义:或许,或者。

3、是马也

古义:这样;今义:判断动词。

4、安求其能千里也

古义:怎么;今义:安全,平安,安定,安装。

5、且欲与常马等不可得

古义:同样;今义:等候;用在人称代词、名词后,表示复数或列举。

策

执策而临之( )

策之不以其道( )

鞭子

用鞭子打

食

一食或尽粟一石( )

食马者不知其能千里而食也( 通“饲”,喂 )

能

虽有千里之能( 才能 )

安求其能千里也( 能够 )

尽

一食或尽粟一石( 动词,吃完 )

食之不能尽其材( 动词,竭尽 )

一词多义

吃

祗辱于奴隶人之手( )

一食或尽粟一石( )

策之不以其道( )

食马者不知其能千里而食也( )

食之不能尽其材( )

词类活用

形容词作动词,受屈辱

形容词作动词,吃尽

名词作动词,用马鞭驱赶

数量词作动词,行千里

形容词的使动用法,使……尽,竭尽

特殊句式

1、倒装句

(1)马之千里者

(2)祗辱于奴隶人之手

定语后置,正常语序应为“千里之马者”。

状语后置,正常语序应为“祗于奴隶人之手辱”。

2、省略句

(1)食马者不知其能千里而食也

(2)策之不以其道

“也”前面省略宾语“它”,可补充为“食马者不知其能千里而食(它)也”。

省略主语“食马者”,可补充为“(食马者)策之不以其道”。

品读课文

1、“伯乐”“千里马”“食马者”分别比喻什么?

伯 乐

赏识人才的人

千里马

人才

食马者

昏庸的统治者(摧残人才、埋没人才的人)

2、“千里马”与“常马”有什么区别?

一食或尽粟一石。

3、如果没有遇见伯乐,千里马的命运会如何?

祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

4、千里马被埋没的直接原因是什么?根本原因是什么?

直接原因:食不饱,力不足,才美不外见。

根本原因:食马者不知其能千里而食也。

5、文中哪些语言体现出食马者不知马?刻画了食马者怎样的形象?

“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意”

运用排比的修辞手法,将“食马者”的平庸浅薄、愚妄无知刻画得淋漓尽致。

6、最后一段中哪句话揭示了全文的中心?

其真不知马也

辛辣地讽刺了食马者的浅薄无知,点明中心。

合作探讨

1、文章开头,作者是如何阐述“伯乐”和“千里马”之间的关系的?

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。

2、作者借“千里马”不遇“伯乐”的遭遇,寄托了怎样的思想感情?

本文借古代伯乐和千里马的故事,比喻封建统治者不识人才,甚至摧残、压抑人才,表达了作者的愤慨之情。

3、这篇短文仅一百余字,多次提到“千里马”,却不显得啰唆。作者提到“千里马”的方式有哪几种?各具有怎样的效果?

(1)直称,如“千里马”。正面提及,表述严正。

(2)暗称,如“名马”“马之千里者”。表述委婉,虽不直呼其名,而意在其中。

(3)代称,如“是马也”。表意简洁含蓄。

4、作者认为“世有伯乐,然后有千里马”。如果你是千里马,你是否一定要等到伯乐的赏识才能实现自己的价值呢?交流一下你的看法。

例:杜牧虽然怀才不遇,却成就了万世诗名;刘禹锡虽然身居陋室,安贫乐道的美德却流芳百世;东坡居士虽然常遭贬谪,却修炼出了空前绝后的乐观豁达;韩愈虽然没有遇到伯乐,但是他用他的诗歌、他的文章、他一生的言行,告诉我们,如果有一天我们怀才不遇,那么就做自己的伯乐!

本文是一篇寓言性杂文,借伯乐相马的故事提出了“千里马常有,而伯乐不常有”的见解,托物寓意,讽刺和控诉了封建统治者不识人才、不重视人才、摧残人才的愚昧和昏庸,表达了作者怀才不遇的强烈愤慨,流露出强烈的呼唤识才的统治者,呼唤要重视人才的选拔和培养,对人才要给予优厚的待遇的情感。

总结课文

1、托物寓意是一种文学作品的写作手法,它借客观事物或景物来抒发主观的情思,蕴含文题的主旨,把一个深刻的道理通过对某一物的记叙、描写、议论等表达出来。

写作特点

2、《马说》托物寓意,以千里马不遇伯乐,比喻贤才难遇明主。希望统治者能识别人才、重用人才,使他们能充分发挥才能。

千里马

人才

伯乐

赏识人才的人

托物寓意

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,揭露封建统治者埋没人才的现象,也表达作者怀才不遇的愤意。

板书设计

课堂练习

1、解释句中划线的词语。

(1)祇辱于奴隶人之手

(2)骈死于槽枥之间

(3)一食或尽粟一石

(4)才美不外见

(5)且欲与常马等不可得

(6)安求其能千里也

(只是)

(两马并驾)

(有时)

(才能,美好的素质)

(等同,一样)

(怎么,怎能)

2、翻译句子。

(1)且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

想要和普通的马一样尚且做不到,怎么能够要求它(日行)千里呢?

(2)策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

用马鞭赶它,不按照(驱使千里马的)正确方法,喂养它,却不能让它竭尽才能,听它鸣叫,却不能通晓它的意思。

3、根据课文内容回答问题。

(1)写千里马终身不幸遭遇的是哪一句?

祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间。

(2)千里马被埋没的根本原因是什么?

食马者不知其能千里而食也。

(3)食马者的愚蠢无知表现在哪些方面?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”

布置作业

1、整理课文翻译;

2、熟读、背诵课文;

3、完成课后习题。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读