第4课 唐朝的中外文化交流 达标作业(解析版)

文档属性

| 名称 | 第4课 唐朝的中外文化交流 达标作业(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 710.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-10 10:57:27 | ||

图片预览

文档简介

第4课唐朝的中外文化交流

达标作业(解析版)

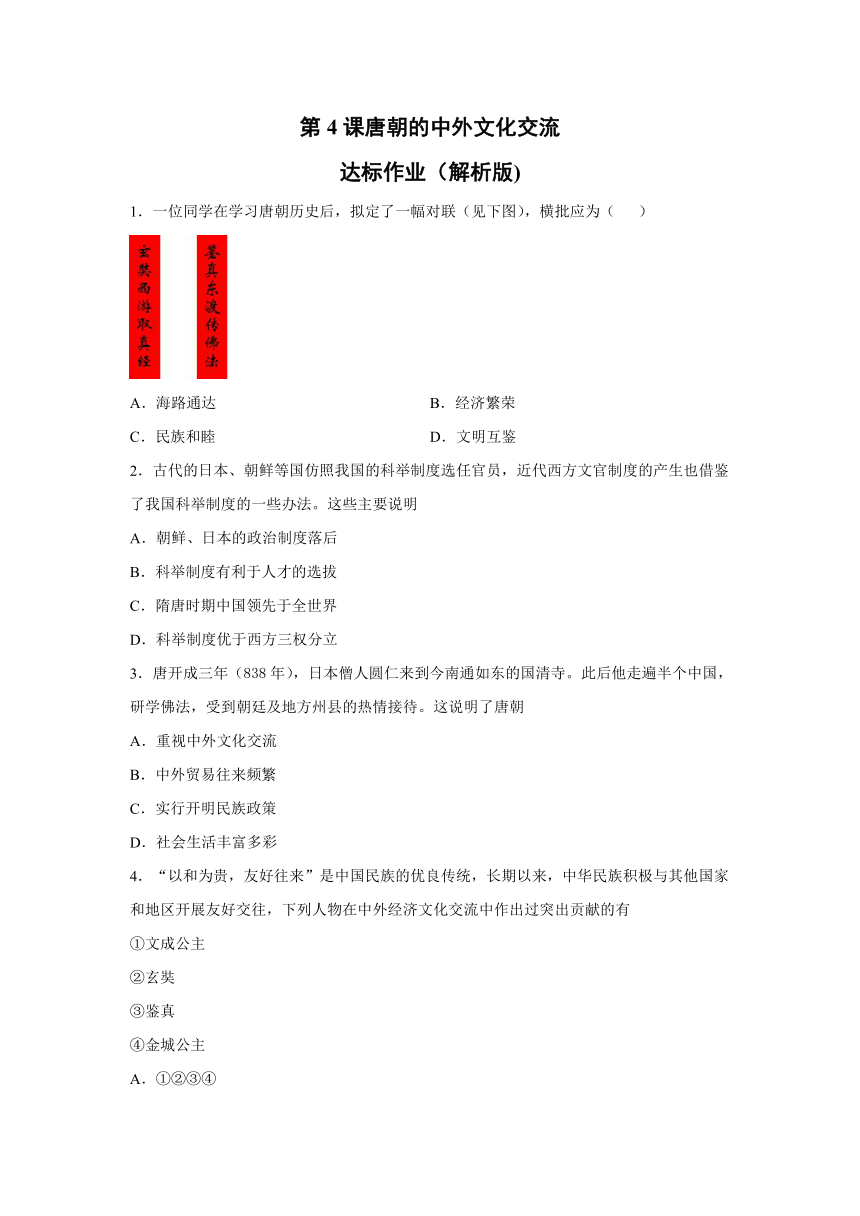

1.一位同学在学习唐朝历史后,拟定了一幅对联(见下图),横批应为( )

A.海路通达 B.经济繁荣

C.民族和睦 D.文明互鉴

2.古代的日本、朝鲜等国仿照我国的科举制度选任官员,近代西方文官制度的产生也借鉴了我国科举制度的一些办法。这些主要说明

A.朝鲜、日本的政治制度落后

B.科举制度有利于人才的选拔

C.隋唐时期中国领先于全世界

D.科举制度优于西方三权分立

3.唐开成三年(838年),日本僧人圆仁来到今南通如东的国清寺。此后他走遍半个中国,研学佛法,受到朝廷及地方州县的热情接待。这说明了唐朝

A.重视中外文化交流

B.中外贸易往来频繁

C.实行开明民族政策

D.社会生活丰富多彩

4.“以和为贵,友好往来”是中国民族的优良传统,长期以来,中华民族积极与其他国家和地区开展友好交往,下列人物在中外经济文化交流中作出过突出贡献的有

①文成公主

②玄奘

③鉴真

④金城公主

A.①②③④

B.①②③

C.②③④

D.②③

5.唐朝诗人元稹在他的诗歌《法曲》中写道“女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。……胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊。”诗中反映的社会现象是

A.对外交往活跃

B.文化繁荣

C.经济发展

D.民族交融

6.唐诗内容丰富,风格多样,具有鲜明的时代特色。其中反映了中外交往的诗句是

A.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

B.故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州

C.日本晃卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶

D.剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳

7.唐朝的繁盛吸引了世界各地的人们漂洋过海、不远万里来到中国,唐帝国自身也以博大的胸怀兼容并蓄外来文化的精华,中外文化双向交流、共享繁荣,下列事件能佐证这一现象的是

①和亲结盟

②鉴真东渡

③玄奘西行

④遣唐使来访

A.②③④

B.①②④

C.①②③

D.①②③④

8.下列内容,哪些是鉴真和玄奘的共同之处?

①都是唐朝的僧人

②都在唐朝的对外交往中有重大贡献

③都为完成自己使命历尽艰辛

④都有一种顽强的毅力和百折不挠的精神

A.②③④ B..①②④ C.①②③④ D.①②

9.“年少从军不为苦,长戟短刀气如虎。男儿志在立功名,青海西头擒赞普”。诗中“赞普”是对我国古代哪一少数民族首领的称呼?(??? )

A.回纥 B.南诏 C.靺鞨 D.吐蕃

10.高僧玄奘和鉴真不忘初心,克服千难万险,终于到达理想的彼岸。其“西行”和“东渡”的共同作用是

A.加强了边疆管理

B.开凿了丝绸之路

C.促进了中外交流

D.扩大了唐朝疆域

11.阅读下列材料并结合所学知识,回答问题:

材料 《唐六典》记载唐王朝曾与三百多个国家和地区交往,每年都有大批外国客人来到长安。唐王朝设有专门机构(鸿胪寺、礼宾院)负责接待外宾,设置翻译人员,提供各种便利。唐朝高度发达的经济和文化,对很多国家很有吸引力。波斯(伊朗)曾不断派遣使者前来长安,波斯商人遍布长安、洛阳、广州、扬州等地;唐朝从贞观年间开始,日本来中国的遣唐使有十多批,同来的还有留学生和留学僧等;新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏,还引入了中国的医学、天文、历算等科技成就。

——摘编自《中国历史教师教学用书》

(1)根据材料和所学知识,概括指出唐朝对外交往活跃的表现。

(2)简析唐朝对外交往活跃的原因。

12. 请阅读下列史料,回答问题。

“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。”

(1)“唐风洋溢奈良城”,说的是唐朝与哪国的关系?

(2)唐朝文化对这个国家的社会产生了深远的影响,请举出一列来说明?

(3)唐朝时,这个国家也经常派出使者来中国学习,我们把这些人称为什么?

13.读下图,请回答:

(1)请分别说出图一和图二的人名及其生活的朝代。

(2)两图中的人物在对外文化交流方面做出了什么贡献?

(3)结合所学知识,根据以上两个人物的经历,请你谈谈成功者应具备的品质。

14. 材料一 “自古皆责中华,贱夷狄,朕独爱之如一”。

——唐太宗

材料二 唐朝时期,为了学习中国的先进文化,日本派遣使节来到中国,最多的一次有500多人。朝鲜、新罗和唐朝往来频繁,也派遣使节和留学生到唐朝学习中国文化。

材料三

图一 图二

(1)材料一反映了唐朝实行怎样的民族政策?

(2)材料二和材料三反映唐朝实行怎样的对外政策?

(3)图一和图二中的人物分别是谁?“他们”的主要功绩是什么?

15.阅读下列材料,并回答问题

材料一见下图

材料二 鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。

——郭沫若

(1)材料一、二中的文化使者分别是谁?他们分别去哪个国家传播唐文化?

(2)依据材料一、二,指出唐朝实行怎样的对外政策?

(3)结合材料及所学过的知识,说说这两位文化使者身上有哪些优秀品质值得我们学习?

16.中国古代的对外交流历史悠久,源远流长。某历史兴趣小组以“唐、宋、元、明时期的对外开放”为主题,进行一系列探究活动,请你也参与进来。

任务一(搜集名言——品味名人见解)

材料一 我先发愿,若不至天竺终不东归一步。今何故来?宁可就西而死,岂归东而生!

——玄奘

国家欲富强,不可置海洋于不顾。财富取之于海,危险亦来自海上。

——郑和

是为法事也,何惜生命?诸人不去,我即去耳。

——鉴真

(1)阅读以上名言说说,你最喜欢哪位名人的名言?请列举其主要事迹。从该名人身上我们可以学到什么精神?

任务二(分析数据——寻找政策因素)

材料二 市舶收入直接上缴中央政府,其数量相当可观。据载,南宋绍兴末年泉州港的市舶收入,每年大约在百万缗上下,约占南宋政府年财政收入的百分之二点五。

——摘编自《泉州史志》

(2)材料二说明了什么问题?当时的政府对海外贸易实行了什么政策?请简要说明。

任务三(图片对比——探究航海兴衰)

材料三

图一 图二

(3)对比材料三中的两幅图片,简要说明影响明朝时期远洋航海兴衰的主要因素。结合所学知识回答,我国如今的对外开放应怎样做才能避免远洋航行遭废止那样的悲剧重演?

任务四(阅读材料探究数据差异)

材料四 当中国帆船和华商成为中国海外贸易主角后,其活动领域之广也远非前代可比。唐代初年宰相贾耽考订的“广州通夷道”,提及东亚和印度洋水域的29个海外国家和地区。成书于南宋后期的《诸蕃志》,记载了南海有53个国家和地区。元代前期成书的《大德南海志》,记录了与广州通商的海外国家和地区有143个。元代末年成书的《岛夷志略》,涉及的海外地名超过200个。

——摘编自《宋元时期国人的海外开拓事业》

(4)依据材料四,指出从唐朝至元朝,我国海上对外交往呈现的趋势。请写出促使这种趋势出现的原因。

参考答案

1.D

【解析】

依据提干的对联内容,结合所学知识可知,玄奘是唐太宗时期,远赴天竺,学习佛法的人物,鉴真六次东渡日本,传播了唐朝先进的文化,这属于两国之间的文明和文化的学习和借鉴,D项符合题意;ABC三项不符合题意;故选D。

2.C

【解析】

依据所学知识可知,中国隋唐时期科举制度领先于全世界,由于中国科举考试的示范以及文官考试制度自身发展的内在动力驱使,西方国家在19世纪前后纷纷建立了文官考试制度。科举制对欧美现代文官制度建立的影响,是我国对世界文明的一大贡献。A项表述错误;B项与题意表达的含义不符;D项表述错误。故选C。

3.A

【解析】

依据所学知识可知,唐朝时期注重与外国发展友好关系,采取开放的对外政策,日本僧人圆仁来到今南通如东的国清寺。此后他走遍半个中国,研学佛法,受到朝廷及地方州县的热情接待说明了唐朝重视中外文化交流,A项符合题意;BCD三项不符合题意;故选A。

4.D

【解析】

依据所学可知,①文成公主是唐太宗在位时期嫁给吐蕃的松赞干布,密切了汉与吐蕃的关系;④金城公主促进了唐蕃和同为一家。①④属于汉民族与少数民族的交往,不属于中外文化交流。②唐朝时期,玄奘西游加强了中印文化的交流。③唐朝高僧鉴真东渡日本,加强了中国同日本的交流,鉴真东渡促进了中日文化的交流,所以在中外经济文化交流中作出过突出贡献的是②③,D项符合题意。由此分析ABC三项均不符合题意,排除,故选D。

5.D

【解析】

据题干“女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐……胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”,体现了唐朝时期胡服走进了河洛百姓家,成为一种社会风尚,表明社会风气比较开放,唐朝实行开放的民族政策,各民族之间的交往与交融进一步加强。D符合题意,ABC不符合题意,故选择D。

6.C

【解析】

依据已学知识可知,“日本晃卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶”是李白的诗,写作此诗的目的是悼念日本友人阿倍仲麻吕,阿倍仲麻吕,汉名晁衡,日本奈良人,日本遣唐留学生,他一生在中国长达54年之久,为中日友好事业做出杰出贡献,故C符合题意。A是反映了唐玄宗开元盛世时期的繁荣景象,B是表达诗人李白对友人孟浩然的友谊,D是关于唐朝平定安史叛军,故ABD不符合题意。故选C。

7.A

【解析】

根据题干中“中外文化双向交流、共享繁荣”结合所学知识,和亲结盟指的是唐朝和少数民族之间,是民族关系,①不符合题意;鉴真东渡到日本弘扬佛法,属于中外关系,②符合题意;玄奘西行到天竺求取佛经,属于中外关系,③符合题意;日本派遣唐使来访,属于中外关系,④符合题意;综上②③④符合题意,故选A。

8.C

【解析】

结合所学可知,唐太宗时玄奘西游天竺历经艰辛取回佛经,传播了佛学文化,加强了中印文化交流;唐玄宗时鉴真六次东渡日本终于成功,传播了唐朝文化和佛学文化,加强了中日文化交流;两位高僧的身上都体现出百折不挠的精神。故C①②③④符合题意,ABD项不全面不符合题意应排除。故应选C。

9.D

【解析】

根据所学知识可知,赞普是吐蕃王号,赞普是吐蕃的最高统治者。所以答案选择D。

10.C

【解析】

根据题干并结合所学知识可知,为弘扬佛法,鉴真六次东渡,终达日本,为中日的经济文化交流作出了突出贡献。为求取佛法,玄奘西行天竺,历时17年,带回大量佛学经典,是我国第一个系统地把天竺佛教、历史、地理、风土人情等记录下来并介绍到中国的人。为中印中友好往来作出了杰出贡献。因此鉴真和玄奘的共同贡献是都弘扬传播了佛教文化,都促进了中外文化交流,选项C符合题意;选项A加强了边疆管理,属于政治方面,不符合题意和史实;开凿了丝绸之路是西汉的张骞,选项B不符合题意;扩大了唐朝疆域,属于军事,选项D不符合题意。 故选:C。

11.(1)唐都长安是一座国际性的大都市;是中外经济文化交流中心;与世界许多国家交往密切;唐朝文化远播东西方各国,影响巨大;对外贸易兴盛

(2)唐朝高度发达的经济文化对各国的吸引力;唐朝实行比较开放的对外政策;周边国家对与唐朝交往的重视;对外交通的发达

【解析】

(1)依据材料“唐王朝曾与三百多个国家和地区交往,每年都有大批外国客人来到长安”和所学知识,可知唐都长安是一座国际性的大都市、是中外经济文化交流中心、与世界许多国家交往密切;据材料“唐朝从贞观年间开始,日本来中国的遣唐使有十多批,同来的还有留学生和留学僧等;新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏,还引入了中国的医学、天文、历算等科技成就”和所学知识,可知唐朝文化远播东西方各国,影响巨大;对外贸易兴盛

(2)依据材料“唐朝高度发达的经济和文化,对很多国家很有吸引力”可知唐朝高度发达的经济文化对各国的吸引力;依据材料“唐王朝设有专门机构(鸿胪寺、礼宾院)负责接待外宾,设置翻译人员,提供各种便利”可知唐朝实行比较开放的对外政策;依据材料“波斯(伊朗)曾不断派遣使者前来长安,波斯商人遍布长安、洛阳、广州、扬州等地;唐朝从贞观年间开始,日本来中国的遣唐使有十多批,同来的还有留学生和留学僧等”可知周边国家对与唐朝交往的重视;再结合所学知识,得出对外交通的发达。

12.(1)日本。

(2)646年,日本孝德天皇任用一些从中国学成归来的留学生,宣布实行改革,史称“大化改新”。大化改新使日本从奴隶社会过渡到封建社会,为其以后的进一步发展奠定了基础。

(3)遣唐使。

【解析】

(1)依据材料“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城”分析可知,材料反映了唐朝与日本的友好关系。

(2)依据所学可知,646年,日本孝德天皇任用一些从中国学成归来的留学生,宣布实行改革,史称“大化改新”。大化改新使日本从奴隶社会过渡到封建社会,为其以后的进一步发展奠定了基础。

(3)依据所学可知,唐朝时,日本派遣到中国的遣唐使达十三次之多,遣唐使是日本对赴唐使者的称呼,其目的是学习唐朝先进的文化。

13.(1)图一是玄奘,图二是鉴真。他们都生活在唐朝。

(2)①玄奘西游为中印文化交流做出了不可磨灭的贡献。②鉴真东渡为中日文化交流做出了杰出的贡献。

(3)不达目的不罢休,不畏艰险,不怕困难,(符合史实,言之有理即可)

【解析】

(1)图一是玄奘,图二是鉴真。他们都生活在唐朝。

(2)玄奘西游为中印文化交流做出了不可磨灭的贡献。鉴真东渡为中日文化交流做出了杰出的贡献。

(3)玄奘和鉴真都是历经磨难才取得如此成就,因为他们身上体现出的品质有不达目的不罢休,不畏艰险,不怕困难等。

14.(1)开明的民族政策

(2)开放的对外政策

(3)鉴真、玄奘;鉴真:为中日文化交流做出了重大贡献。玄奘:为中印文化作出突出贡献。

【解析】

(1)根据材料一内容“自古皆责中华,贱夷狄,朕独爱之如一”结合所学知识可知,材料一反映了唐朝开明的民族政策。

(2)根据材料二内容“唐朝时期,为了学习中国的先进文化,日本派遣使节来到中国,最多的一次有500多人。朝鲜、新罗和唐朝往来频繁,也派遣使节和留学生到唐朝学习中国文化。”及材料三反映的玄奘西游、鉴真东渡可知,材料二和材料三反映唐朝实行开放的对外政策。

(3)根据图片结合所学知识可知,图一反映的人物是鉴真、图二反映的是人物是玄奘。唐玄宗时,高僧鉴真应日本僧人邀请,东渡日本传播唐朝文化,为中日文化交流做出了重大贡献。唐太宗时期,玄奘西游天竺,玄奘西行为中印文化作出突出贡献,归国后写成了《大唐西域记》,成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史的佛学的重要典籍。

15.(1)玄奘,鉴真,天竺、日本

(2)开放的对外政策

(3)不畏艰险,敢于挑战,克服困难,不怕困难,坚持不懈

【解析】

(1)依据材料一的图片信息,以及材料二“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城”的信息,依据所学知识可知,材料一的文化使者是玄奘,材料二的文化使者是鉴真,他们分别去天竺、日本传播唐文化。

(2)依据材料一、二的内容,依据所学知识可知,唐朝实行开放的对外政策,加强了中外的文化交流。

(3)结合材料的内容,依据所学知识可知,玄奘和鉴真两位文化使者身上不畏艰险,敢于挑战,克服困难,不怕困难,坚持不懈的优秀品质值得我们学习。

16.(1)答案示例一:我喜欢玄奘(鉴真)的名言。事迹:玄奘西行天竺(鉴真东渡日本)。从他的身上我们可以学习到树立远大理想,并坚持不懈,无畏生死的精神。

答案示例二:我喜欢郑和的名言。事迹:郑和下西洋。从郑和的身上我们可以学习到他敢于挑战、不畏艰险的开拓精神,对国家的安危抱有忧患意识,等等。

(2)说明海外贸易成为南宋政府重要的财政收入来源。南宋政府鼓励海外贸易,如在主要港口设立专门的管理机构——市舶司;设立专供外国商人居住的“蕃坊”等;给予外国商人优惠待遇;等等。

(3)国力的兴衰。对外开放必须为国家的经济建设和发展服务;要兼顾人民的利益;等等。

(4)我国海上对外交往的范围不断扩大或对外交往国家和地区的数量不断增加。

指南针的应用;经济重心南移;国家的统一;等等。(答出两点且言之有理即可)

【解析】

(1)依据材料“我先发愿,若不至天竺终不东归一步。今何故来?宁可就西而死,岂归东而生”的信息,依据所学知识可知,我最喜欢玄奘,玄奘西行天竺(鉴真东渡日本)。从他的身上我们可以学习到树立远大理想,并坚持不懈,无畏生死的精神。

(2)依据材料二“市舶收入直接上缴中央政府,其数量相当可观。据载,南宋绍兴末年泉州港的市舶收入,每年大约在百万缗上下,约占南宋政府年财政收入的百分之二点五”的信息,依据所学知识可知,材料说明海外贸易成为南宋政府重要的财政收入来源。南宋政府鼓励海外贸易,如在主要港口设立专门的管理机构——市舶司;设立专供外国商人居住的“蕃坊”等;给予外国商人优惠待遇;等等。

(3)依据材料三中的两幅图片的内容可知,影响明朝时期远洋航海兴衰的主要因素是国力的兴衰。依据所学知识可知,我国如今的对外开放必须为国家的经济建设和发展服务;要兼顾人民的利益做才能避免远洋航行遭废止那样的悲剧重演。

(4)依据材料四“唐代初年宰相贾耽考订的“广州通夷道”,提及东亚和印度洋水域的29个海外国家和地区。成书于南宋后期的《诸蕃志》,记载了南海有53个国家和地区。元代前期成书的《大德南海志》,记录了与广州通商的海外国家和地区有143个。元代末年成书的《岛夷志略》,涉及的海外地名超过200个”的信息,依据所学知识可知,从唐朝至元朝,我国海上对外交往呈现的趋势是我国海上对外交往的范围不断扩大或对外交往国家和地区的数量不断增加;促使这种趋势出现的原因是指南针的应用;经济重心南移;国家的统一。

达标作业(解析版)

1.一位同学在学习唐朝历史后,拟定了一幅对联(见下图),横批应为( )

A.海路通达 B.经济繁荣

C.民族和睦 D.文明互鉴

2.古代的日本、朝鲜等国仿照我国的科举制度选任官员,近代西方文官制度的产生也借鉴了我国科举制度的一些办法。这些主要说明

A.朝鲜、日本的政治制度落后

B.科举制度有利于人才的选拔

C.隋唐时期中国领先于全世界

D.科举制度优于西方三权分立

3.唐开成三年(838年),日本僧人圆仁来到今南通如东的国清寺。此后他走遍半个中国,研学佛法,受到朝廷及地方州县的热情接待。这说明了唐朝

A.重视中外文化交流

B.中外贸易往来频繁

C.实行开明民族政策

D.社会生活丰富多彩

4.“以和为贵,友好往来”是中国民族的优良传统,长期以来,中华民族积极与其他国家和地区开展友好交往,下列人物在中外经济文化交流中作出过突出贡献的有

①文成公主

②玄奘

③鉴真

④金城公主

A.①②③④

B.①②③

C.②③④

D.②③

5.唐朝诗人元稹在他的诗歌《法曲》中写道“女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。……胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊。”诗中反映的社会现象是

A.对外交往活跃

B.文化繁荣

C.经济发展

D.民族交融

6.唐诗内容丰富,风格多样,具有鲜明的时代特色。其中反映了中外交往的诗句是

A.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

B.故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州

C.日本晃卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶

D.剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳

7.唐朝的繁盛吸引了世界各地的人们漂洋过海、不远万里来到中国,唐帝国自身也以博大的胸怀兼容并蓄外来文化的精华,中外文化双向交流、共享繁荣,下列事件能佐证这一现象的是

①和亲结盟

②鉴真东渡

③玄奘西行

④遣唐使来访

A.②③④

B.①②④

C.①②③

D.①②③④

8.下列内容,哪些是鉴真和玄奘的共同之处?

①都是唐朝的僧人

②都在唐朝的对外交往中有重大贡献

③都为完成自己使命历尽艰辛

④都有一种顽强的毅力和百折不挠的精神

A.②③④ B..①②④ C.①②③④ D.①②

9.“年少从军不为苦,长戟短刀气如虎。男儿志在立功名,青海西头擒赞普”。诗中“赞普”是对我国古代哪一少数民族首领的称呼?(??? )

A.回纥 B.南诏 C.靺鞨 D.吐蕃

10.高僧玄奘和鉴真不忘初心,克服千难万险,终于到达理想的彼岸。其“西行”和“东渡”的共同作用是

A.加强了边疆管理

B.开凿了丝绸之路

C.促进了中外交流

D.扩大了唐朝疆域

11.阅读下列材料并结合所学知识,回答问题:

材料 《唐六典》记载唐王朝曾与三百多个国家和地区交往,每年都有大批外国客人来到长安。唐王朝设有专门机构(鸿胪寺、礼宾院)负责接待外宾,设置翻译人员,提供各种便利。唐朝高度发达的经济和文化,对很多国家很有吸引力。波斯(伊朗)曾不断派遣使者前来长安,波斯商人遍布长安、洛阳、广州、扬州等地;唐朝从贞观年间开始,日本来中国的遣唐使有十多批,同来的还有留学生和留学僧等;新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏,还引入了中国的医学、天文、历算等科技成就。

——摘编自《中国历史教师教学用书》

(1)根据材料和所学知识,概括指出唐朝对外交往活跃的表现。

(2)简析唐朝对外交往活跃的原因。

12. 请阅读下列史料,回答问题。

“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。”

(1)“唐风洋溢奈良城”,说的是唐朝与哪国的关系?

(2)唐朝文化对这个国家的社会产生了深远的影响,请举出一列来说明?

(3)唐朝时,这个国家也经常派出使者来中国学习,我们把这些人称为什么?

13.读下图,请回答:

(1)请分别说出图一和图二的人名及其生活的朝代。

(2)两图中的人物在对外文化交流方面做出了什么贡献?

(3)结合所学知识,根据以上两个人物的经历,请你谈谈成功者应具备的品质。

14. 材料一 “自古皆责中华,贱夷狄,朕独爱之如一”。

——唐太宗

材料二 唐朝时期,为了学习中国的先进文化,日本派遣使节来到中国,最多的一次有500多人。朝鲜、新罗和唐朝往来频繁,也派遣使节和留学生到唐朝学习中国文化。

材料三

图一 图二

(1)材料一反映了唐朝实行怎样的民族政策?

(2)材料二和材料三反映唐朝实行怎样的对外政策?

(3)图一和图二中的人物分别是谁?“他们”的主要功绩是什么?

15.阅读下列材料,并回答问题

材料一见下图

材料二 鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。

——郭沫若

(1)材料一、二中的文化使者分别是谁?他们分别去哪个国家传播唐文化?

(2)依据材料一、二,指出唐朝实行怎样的对外政策?

(3)结合材料及所学过的知识,说说这两位文化使者身上有哪些优秀品质值得我们学习?

16.中国古代的对外交流历史悠久,源远流长。某历史兴趣小组以“唐、宋、元、明时期的对外开放”为主题,进行一系列探究活动,请你也参与进来。

任务一(搜集名言——品味名人见解)

材料一 我先发愿,若不至天竺终不东归一步。今何故来?宁可就西而死,岂归东而生!

——玄奘

国家欲富强,不可置海洋于不顾。财富取之于海,危险亦来自海上。

——郑和

是为法事也,何惜生命?诸人不去,我即去耳。

——鉴真

(1)阅读以上名言说说,你最喜欢哪位名人的名言?请列举其主要事迹。从该名人身上我们可以学到什么精神?

任务二(分析数据——寻找政策因素)

材料二 市舶收入直接上缴中央政府,其数量相当可观。据载,南宋绍兴末年泉州港的市舶收入,每年大约在百万缗上下,约占南宋政府年财政收入的百分之二点五。

——摘编自《泉州史志》

(2)材料二说明了什么问题?当时的政府对海外贸易实行了什么政策?请简要说明。

任务三(图片对比——探究航海兴衰)

材料三

图一 图二

(3)对比材料三中的两幅图片,简要说明影响明朝时期远洋航海兴衰的主要因素。结合所学知识回答,我国如今的对外开放应怎样做才能避免远洋航行遭废止那样的悲剧重演?

任务四(阅读材料探究数据差异)

材料四 当中国帆船和华商成为中国海外贸易主角后,其活动领域之广也远非前代可比。唐代初年宰相贾耽考订的“广州通夷道”,提及东亚和印度洋水域的29个海外国家和地区。成书于南宋后期的《诸蕃志》,记载了南海有53个国家和地区。元代前期成书的《大德南海志》,记录了与广州通商的海外国家和地区有143个。元代末年成书的《岛夷志略》,涉及的海外地名超过200个。

——摘编自《宋元时期国人的海外开拓事业》

(4)依据材料四,指出从唐朝至元朝,我国海上对外交往呈现的趋势。请写出促使这种趋势出现的原因。

参考答案

1.D

【解析】

依据提干的对联内容,结合所学知识可知,玄奘是唐太宗时期,远赴天竺,学习佛法的人物,鉴真六次东渡日本,传播了唐朝先进的文化,这属于两国之间的文明和文化的学习和借鉴,D项符合题意;ABC三项不符合题意;故选D。

2.C

【解析】

依据所学知识可知,中国隋唐时期科举制度领先于全世界,由于中国科举考试的示范以及文官考试制度自身发展的内在动力驱使,西方国家在19世纪前后纷纷建立了文官考试制度。科举制对欧美现代文官制度建立的影响,是我国对世界文明的一大贡献。A项表述错误;B项与题意表达的含义不符;D项表述错误。故选C。

3.A

【解析】

依据所学知识可知,唐朝时期注重与外国发展友好关系,采取开放的对外政策,日本僧人圆仁来到今南通如东的国清寺。此后他走遍半个中国,研学佛法,受到朝廷及地方州县的热情接待说明了唐朝重视中外文化交流,A项符合题意;BCD三项不符合题意;故选A。

4.D

【解析】

依据所学可知,①文成公主是唐太宗在位时期嫁给吐蕃的松赞干布,密切了汉与吐蕃的关系;④金城公主促进了唐蕃和同为一家。①④属于汉民族与少数民族的交往,不属于中外文化交流。②唐朝时期,玄奘西游加强了中印文化的交流。③唐朝高僧鉴真东渡日本,加强了中国同日本的交流,鉴真东渡促进了中日文化的交流,所以在中外经济文化交流中作出过突出贡献的是②③,D项符合题意。由此分析ABC三项均不符合题意,排除,故选D。

5.D

【解析】

据题干“女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐……胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”,体现了唐朝时期胡服走进了河洛百姓家,成为一种社会风尚,表明社会风气比较开放,唐朝实行开放的民族政策,各民族之间的交往与交融进一步加强。D符合题意,ABC不符合题意,故选择D。

6.C

【解析】

依据已学知识可知,“日本晃卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶”是李白的诗,写作此诗的目的是悼念日本友人阿倍仲麻吕,阿倍仲麻吕,汉名晁衡,日本奈良人,日本遣唐留学生,他一生在中国长达54年之久,为中日友好事业做出杰出贡献,故C符合题意。A是反映了唐玄宗开元盛世时期的繁荣景象,B是表达诗人李白对友人孟浩然的友谊,D是关于唐朝平定安史叛军,故ABD不符合题意。故选C。

7.A

【解析】

根据题干中“中外文化双向交流、共享繁荣”结合所学知识,和亲结盟指的是唐朝和少数民族之间,是民族关系,①不符合题意;鉴真东渡到日本弘扬佛法,属于中外关系,②符合题意;玄奘西行到天竺求取佛经,属于中外关系,③符合题意;日本派遣唐使来访,属于中外关系,④符合题意;综上②③④符合题意,故选A。

8.C

【解析】

结合所学可知,唐太宗时玄奘西游天竺历经艰辛取回佛经,传播了佛学文化,加强了中印文化交流;唐玄宗时鉴真六次东渡日本终于成功,传播了唐朝文化和佛学文化,加强了中日文化交流;两位高僧的身上都体现出百折不挠的精神。故C①②③④符合题意,ABD项不全面不符合题意应排除。故应选C。

9.D

【解析】

根据所学知识可知,赞普是吐蕃王号,赞普是吐蕃的最高统治者。所以答案选择D。

10.C

【解析】

根据题干并结合所学知识可知,为弘扬佛法,鉴真六次东渡,终达日本,为中日的经济文化交流作出了突出贡献。为求取佛法,玄奘西行天竺,历时17年,带回大量佛学经典,是我国第一个系统地把天竺佛教、历史、地理、风土人情等记录下来并介绍到中国的人。为中印中友好往来作出了杰出贡献。因此鉴真和玄奘的共同贡献是都弘扬传播了佛教文化,都促进了中外文化交流,选项C符合题意;选项A加强了边疆管理,属于政治方面,不符合题意和史实;开凿了丝绸之路是西汉的张骞,选项B不符合题意;扩大了唐朝疆域,属于军事,选项D不符合题意。 故选:C。

11.(1)唐都长安是一座国际性的大都市;是中外经济文化交流中心;与世界许多国家交往密切;唐朝文化远播东西方各国,影响巨大;对外贸易兴盛

(2)唐朝高度发达的经济文化对各国的吸引力;唐朝实行比较开放的对外政策;周边国家对与唐朝交往的重视;对外交通的发达

【解析】

(1)依据材料“唐王朝曾与三百多个国家和地区交往,每年都有大批外国客人来到长安”和所学知识,可知唐都长安是一座国际性的大都市、是中外经济文化交流中心、与世界许多国家交往密切;据材料“唐朝从贞观年间开始,日本来中国的遣唐使有十多批,同来的还有留学生和留学僧等;新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏,还引入了中国的医学、天文、历算等科技成就”和所学知识,可知唐朝文化远播东西方各国,影响巨大;对外贸易兴盛

(2)依据材料“唐朝高度发达的经济和文化,对很多国家很有吸引力”可知唐朝高度发达的经济文化对各国的吸引力;依据材料“唐王朝设有专门机构(鸿胪寺、礼宾院)负责接待外宾,设置翻译人员,提供各种便利”可知唐朝实行比较开放的对外政策;依据材料“波斯(伊朗)曾不断派遣使者前来长安,波斯商人遍布长安、洛阳、广州、扬州等地;唐朝从贞观年间开始,日本来中国的遣唐使有十多批,同来的还有留学生和留学僧等”可知周边国家对与唐朝交往的重视;再结合所学知识,得出对外交通的发达。

12.(1)日本。

(2)646年,日本孝德天皇任用一些从中国学成归来的留学生,宣布实行改革,史称“大化改新”。大化改新使日本从奴隶社会过渡到封建社会,为其以后的进一步发展奠定了基础。

(3)遣唐使。

【解析】

(1)依据材料“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城”分析可知,材料反映了唐朝与日本的友好关系。

(2)依据所学可知,646年,日本孝德天皇任用一些从中国学成归来的留学生,宣布实行改革,史称“大化改新”。大化改新使日本从奴隶社会过渡到封建社会,为其以后的进一步发展奠定了基础。

(3)依据所学可知,唐朝时,日本派遣到中国的遣唐使达十三次之多,遣唐使是日本对赴唐使者的称呼,其目的是学习唐朝先进的文化。

13.(1)图一是玄奘,图二是鉴真。他们都生活在唐朝。

(2)①玄奘西游为中印文化交流做出了不可磨灭的贡献。②鉴真东渡为中日文化交流做出了杰出的贡献。

(3)不达目的不罢休,不畏艰险,不怕困难,(符合史实,言之有理即可)

【解析】

(1)图一是玄奘,图二是鉴真。他们都生活在唐朝。

(2)玄奘西游为中印文化交流做出了不可磨灭的贡献。鉴真东渡为中日文化交流做出了杰出的贡献。

(3)玄奘和鉴真都是历经磨难才取得如此成就,因为他们身上体现出的品质有不达目的不罢休,不畏艰险,不怕困难等。

14.(1)开明的民族政策

(2)开放的对外政策

(3)鉴真、玄奘;鉴真:为中日文化交流做出了重大贡献。玄奘:为中印文化作出突出贡献。

【解析】

(1)根据材料一内容“自古皆责中华,贱夷狄,朕独爱之如一”结合所学知识可知,材料一反映了唐朝开明的民族政策。

(2)根据材料二内容“唐朝时期,为了学习中国的先进文化,日本派遣使节来到中国,最多的一次有500多人。朝鲜、新罗和唐朝往来频繁,也派遣使节和留学生到唐朝学习中国文化。”及材料三反映的玄奘西游、鉴真东渡可知,材料二和材料三反映唐朝实行开放的对外政策。

(3)根据图片结合所学知识可知,图一反映的人物是鉴真、图二反映的是人物是玄奘。唐玄宗时,高僧鉴真应日本僧人邀请,东渡日本传播唐朝文化,为中日文化交流做出了重大贡献。唐太宗时期,玄奘西游天竺,玄奘西行为中印文化作出突出贡献,归国后写成了《大唐西域记》,成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史的佛学的重要典籍。

15.(1)玄奘,鉴真,天竺、日本

(2)开放的对外政策

(3)不畏艰险,敢于挑战,克服困难,不怕困难,坚持不懈

【解析】

(1)依据材料一的图片信息,以及材料二“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城”的信息,依据所学知识可知,材料一的文化使者是玄奘,材料二的文化使者是鉴真,他们分别去天竺、日本传播唐文化。

(2)依据材料一、二的内容,依据所学知识可知,唐朝实行开放的对外政策,加强了中外的文化交流。

(3)结合材料的内容,依据所学知识可知,玄奘和鉴真两位文化使者身上不畏艰险,敢于挑战,克服困难,不怕困难,坚持不懈的优秀品质值得我们学习。

16.(1)答案示例一:我喜欢玄奘(鉴真)的名言。事迹:玄奘西行天竺(鉴真东渡日本)。从他的身上我们可以学习到树立远大理想,并坚持不懈,无畏生死的精神。

答案示例二:我喜欢郑和的名言。事迹:郑和下西洋。从郑和的身上我们可以学习到他敢于挑战、不畏艰险的开拓精神,对国家的安危抱有忧患意识,等等。

(2)说明海外贸易成为南宋政府重要的财政收入来源。南宋政府鼓励海外贸易,如在主要港口设立专门的管理机构——市舶司;设立专供外国商人居住的“蕃坊”等;给予外国商人优惠待遇;等等。

(3)国力的兴衰。对外开放必须为国家的经济建设和发展服务;要兼顾人民的利益;等等。

(4)我国海上对外交往的范围不断扩大或对外交往国家和地区的数量不断增加。

指南针的应用;经济重心南移;国家的统一;等等。(答出两点且言之有理即可)

【解析】

(1)依据材料“我先发愿,若不至天竺终不东归一步。今何故来?宁可就西而死,岂归东而生”的信息,依据所学知识可知,我最喜欢玄奘,玄奘西行天竺(鉴真东渡日本)。从他的身上我们可以学习到树立远大理想,并坚持不懈,无畏生死的精神。

(2)依据材料二“市舶收入直接上缴中央政府,其数量相当可观。据载,南宋绍兴末年泉州港的市舶收入,每年大约在百万缗上下,约占南宋政府年财政收入的百分之二点五”的信息,依据所学知识可知,材料说明海外贸易成为南宋政府重要的财政收入来源。南宋政府鼓励海外贸易,如在主要港口设立专门的管理机构——市舶司;设立专供外国商人居住的“蕃坊”等;给予外国商人优惠待遇;等等。

(3)依据材料三中的两幅图片的内容可知,影响明朝时期远洋航海兴衰的主要因素是国力的兴衰。依据所学知识可知,我国如今的对外开放必须为国家的经济建设和发展服务;要兼顾人民的利益做才能避免远洋航行遭废止那样的悲剧重演。

(4)依据材料四“唐代初年宰相贾耽考订的“广州通夷道”,提及东亚和印度洋水域的29个海外国家和地区。成书于南宋后期的《诸蕃志》,记载了南海有53个国家和地区。元代前期成书的《大德南海志》,记录了与广州通商的海外国家和地区有143个。元代末年成书的《岛夷志略》,涉及的海外地名超过200个”的信息,依据所学知识可知,从唐朝至元朝,我国海上对外交往呈现的趋势是我国海上对外交往的范围不断扩大或对外交往国家和地区的数量不断增加;促使这种趋势出现的原因是指南针的应用;经济重心南移;国家的统一。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源