第4课 唐朝的中外文化交流 同步练习(解析版)

文档属性

| 名称 | 第4课 唐朝的中外文化交流 同步练习(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 622.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-10 11:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第4课唐朝的中外文化交流

同步练习(解析版)

1.唐朝著名的诗人有很多。有一位诗人创作了大量的忧国忧民,反映社会现实生活的诗作,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”就是他的名句。后人称他为“诗圣”。他是

A.王维

B.杜甫

C.李白

D.白居易

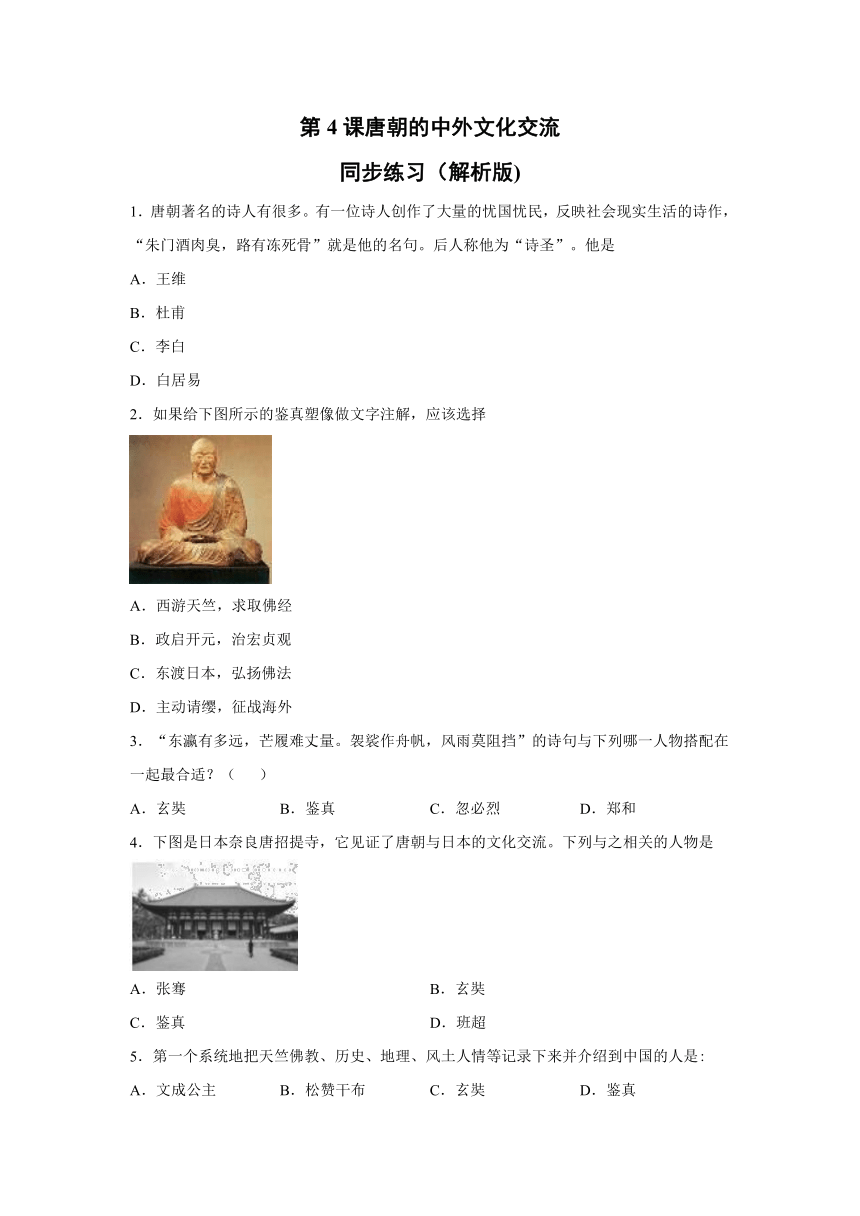

2.如果给下图所示的鉴真塑像做文字注解,应该选择

A.西游天竺,求取佛经

B.政启开元,治宏贞观

C.东渡日本,弘扬佛法

D.主动请缨,征战海外

3.“东瀛有多远,芒履难丈量。袈裟作舟帆,风雨莫阻挡”的诗句与下列哪一人物搭配在一起最合适?( )

A.玄奘 B.鉴真 C.忽必烈 D.郑和

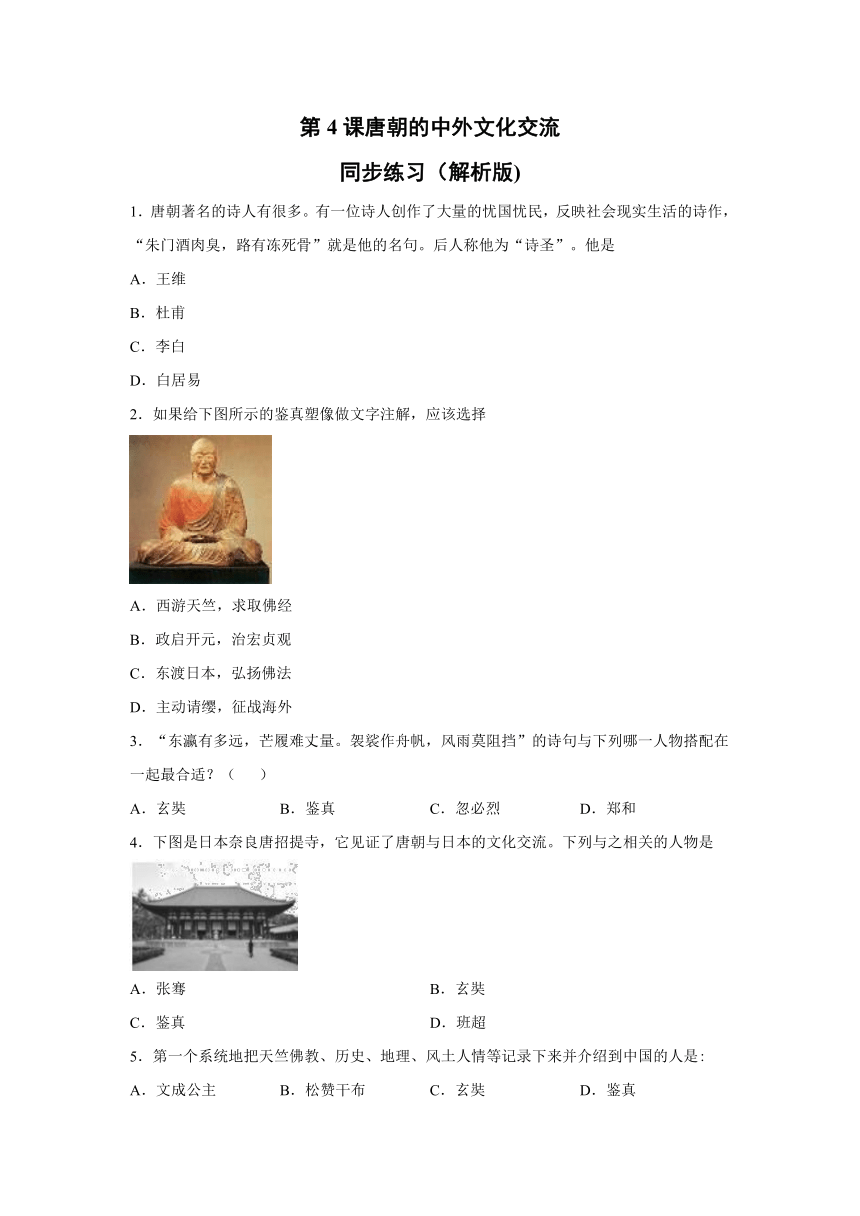

4.下图是日本奈良唐招提寺,它见证了唐朝与日本的文化交流。下列与之相关的人物是

A.张骞 B.玄奘

C.鉴真 D.班超

5.第一个系统地把天竺佛教、历史、地理、风土人情等记录下来并介绍到中国的人是:

A.文成公主 B.松赞干布 C.玄奘 D.鉴真

6.“东瀛有多远?芒履难丈量。 袈裟作舟帆,合十忘生死,弘愿心中藏,普度众生……”这是中央电视台播放的一部有关唐朝高僧的电视剧片尾曲。这部电视剧的主人公是(??? )

A.玄奘 B.鉴真 C.戒贤 D.戒日王

7.“遣唐使”、“玄奘西行”、“鉴真东渡”等客观史实,反映出唐朝的时代特征是

A.对外开放 B.经济繁荣 C.政治清明 D.交通发达

8.唐朝的对外开放不仅影响到亚洲文明的发展,而且促进了西方乃至世界文明的进步,唐朝“开放”的表现包括( )

①鉴真东渡日本 ②玄奘西游天竺 ③日本“遗唐使”来华 ④郑和下西洋

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

9.印度是世界文明古国之一。如果你想了解7世纪印度的历史,下列资料中最值得查阅的是( )

A.《史记》 B.《大唐西域记》

C.《马可·波罗行记》 D.《资治通鉴》

10.我国是个统-的多民族国家,在长期的历史发展过程中形成了民族友好、民族团结、民族相互交融的局而。下列历史事件不能体现此观点的是

A.北魏孝文帝改革

B.金城公主嫁给吐蕃赞普

C.回族的形成

D.遣唐使来唐学习

11.回顾历史,古代中日之间曾有过友好的交流,但也有过冲突。结合下列材料对相关问题进行探究。

(海内存知己)

材料一

(1)图1中,日本遣唐使来华的主要目的是什么?这些遣唐使回国后,为日本的发展做出了怎样的贡献?

(2)图2中,鉴真东渡发生在哪个皇帝统治时期?他东渡日本后,为中日文化交流作出了怎样的贡献?

(但愿海波平)

材料二

(3)图3中倭寇开始骚扰我国沿海地区是在什么时期?倭寇的骚扰给沿海人民带来了怎样的影响?

(4)图4中,抗击倭寇的著名军队名称叫什么?其主帅是谁?其有何功绩?

(一笑泯恩仇)

材料三中日邦交正常化以来,两国关系在各方面取得了长足进展。中国政府高度重视中日关系。我们主张双方应在中日四个政治文件的基础上,不断增进政治互信,扩大各领域的务实合作,推进中日战略互惠关系。

(5)结合上述材料,请你谈谈应如何促进中日关系健康发展。

12. 材料一、“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”

﹣﹣《日本书纪》

材料二、“舍己为人传道义,唐风洋溢奈良城。”

﹣﹣郭沫若

材料三、“四大皆空修道义,六根清净解禅缘。万里崎岖不辞苦,求取真经为人间。”

请回答:

(1)从材料一中可以看出,日本在唐时曾和中国往来密切,你能说出当时日本派哪些人到中国来学习?

(2)日本深受唐文化的影响,请你试举两例说明。

(3)材料二说的是谁?他的主要事迹是什么?

(4)材料三和唐朝的哪位历史人物有关?请说出他的主要事迹和著作。

13.唐朝社会繁荣开放,具有开拓创新的气魄,更有昂扬进取的精神,是当时世界上强盛的国家。阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐朝户数在639年(唐太宗贞观13年)达300万户,705年有615万户,740年(唐玄宗开元28年)为841万户,754年有918万户。

——冻国栋《中国人口史》(第二卷)

(1)材料一中,唐朝在639-754年间的户数数据呈现出怎样的趋势?结合所学知识,概括出现这一趋势的主要原因。

材料二 唐朝对外交往情况

去往国家

人物

内容

结果

唐天竺

①

西行取经

游历16年带回许多佛经,著有《大唐西域记》

唐日本

鉴真

六次东渡

对日本文化影响很大

(2)请将材料二表格中空白处补充完整;并简要概括唐朝对外文化交流的特点。

材料三 唐朝长安宏侈富醒,街道整齐,树木成行,城里人口上百万,还云集着边疆各族和世界各地的人,熙熙攘攘,热闹非凡。唐朝的繁荣孕育了空前繁盛的大唐文化,唐文化博大精深,兼收并蓄,泽被东西。唐郡长安既是当时各民族交往中心,又是一座国际性大都市,是周边国家向往的基地。

——摘编自《百度文库》

(3)依据材料三并结合所学知识,指出唐朝文化“空前繁荣“的主要原因。列举一个唐朝文化“泽被东西”的事例。

14.阅读下列材料,回答问题

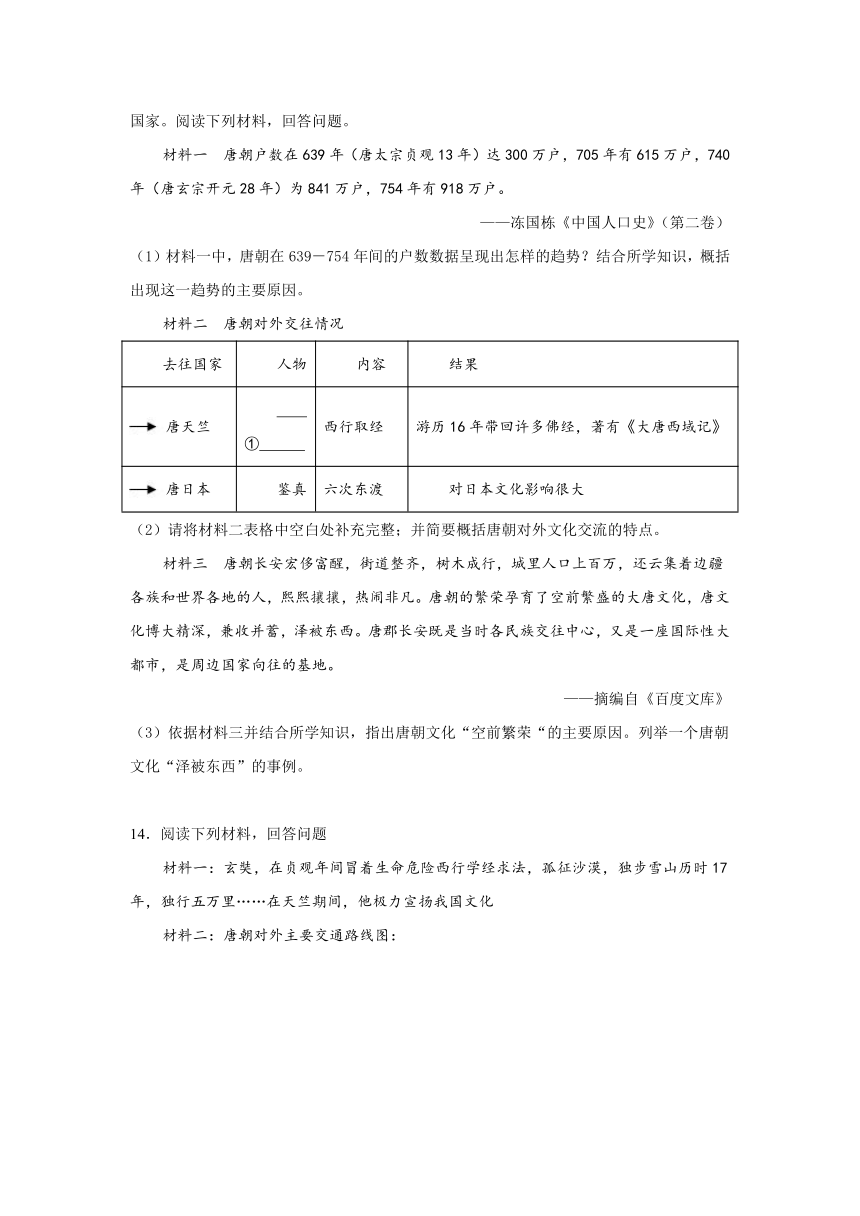

材料一:玄奘,在贞观年间冒着生命危险西行学经求法,孤征沙漠,独步雪山历时17年,独行五万里……在天竺期间,他极力宣扬我国文化

材料二:唐朝对外主要交通路线图:

(1)根据材料一指出玄奘西游的目的是什么?根据他的口述,由弟子记录成的典籍是什么?

(2)玄奘作为我国杰出的外交使者有什么精神值得我们学习?

(3)结合材料二思考,指出玄奘西游的有利条件是什么?(提示:可从当时的政治局面、社会经济、外交政策以及对外交通文化等方面考虑)

(4)请你再举出一位为唐朝中外文化交流做出贡献的人物。

15.识读下列图片,回答问题。

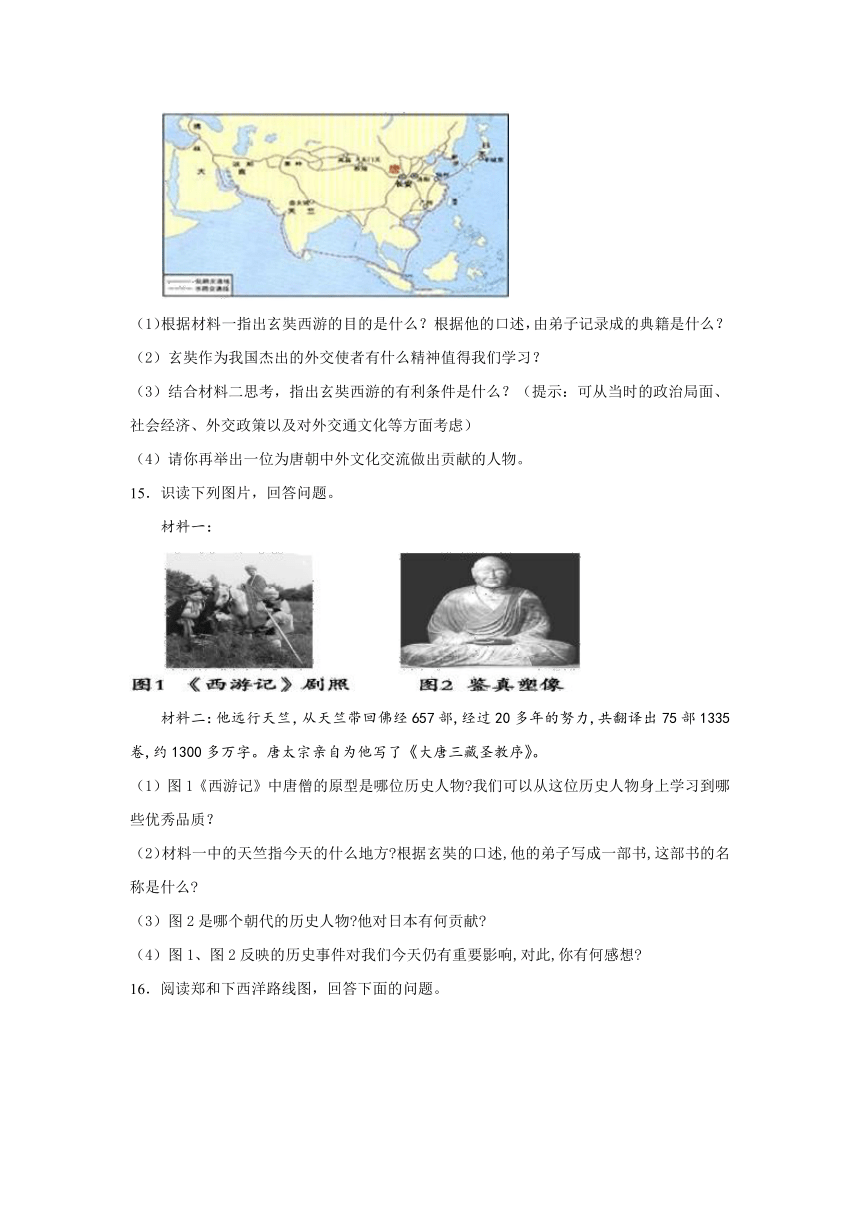

材料一:

材料二:他远行天竺,从天竺带回佛经657部,经过20多年的努力,共翻译出75部1335卷,约1300多万字。唐太宗亲自为他写了《大唐三藏圣教序》。

(1)图1《西游记》中唐僧的原型是哪位历史人物?我们可以从这位历史人物身上学习到哪些优秀品质?

(2)材料一中的天竺指今天的什么地方?根据玄奘的口述,他的弟子写成一部书,这部书的名称是什么?

(3)图2是哪个朝代的历史人物?他对日本有何贡献?

(4)图1、图2反映的历史事件对我们今天仍有重要影响,对此,你有何感想?

16.阅读郑和下西洋路线图,回答下面的问题。

(1)郑和下西洋的时间、出发点分别是什么?

(2)郑和及其船队远航最远到达什么地方?

(3)郑和的船队在哪两大洋中穿行?

(4)郑和下西洋有哪些伟大的意义?

(5)你能从郑和身上学到哪些精神?

参考答案

1.B

【解析】

根据所学知识可知,杜甫生活在唐朝由盛转衰的时代,他的诗深刻反映了那个动荡的历史时代,真挚地表现了他关心国家盛衰和民生疾苦的心情,人们称之为“诗史”。杜甫感情真挚,笔触细腻,风格雄浑,语言简练。被后人尊为“诗圣”,B符合题意。王维被称为诗佛,A不符合题意。李白被称为诗仙,C不符合题意。白居易被称为诗魔,D不符合题意。所以ACD不符合题意,故选择B。

2.C

【解析】

依据所学可知,唐代高僧鉴真东渡日本,弘扬佛法,故C符合题意;唐代高僧玄奘西游天竺,求取佛经,故A不合题意;武则天的统治政启开元,治宏贞观,故B不合题意;主动请缨,征战海外与鉴真无关,故D不合题意;故此题选C。

3.B

【解析】

题文中“东瀛”是日本;“袈裟”是指高僧。结合所学知识可知,唐朝高僧鉴真东渡日本,在日本十年辛勤不懈地传播唐朝的文化,为中日经济文化交流做出了巨大贡献,因此“东瀛有多远,芒履难丈量。袈裟作舟帆,风雨莫阻挡”的诗句与鉴真搭配在一起最合适,故选B。

4.C

【解析】

依据所学知识可知,唐玄宗时期,鉴真应日本学问僧的邀请,去日本弘扬佛法,六次东渡,历尽艰辛,到达日本后受到朝野的热烈欢迎,并主持设计了唐招提寺。C符合题意,ABD不符合题意,故选C。

5.C

【解析】

根据所学知识可知,贞观初年,玄奘前往天竺,把天竺佛教、历史、地理、风土人情等记录下来并介绍到中国。文成公主与松赞干布和亲,并没有把天竺的佛教等介绍到中国;鉴真是唐玄宗时期东渡日本。所以C符合题意,ABD不符合题意,故选择C。

6.B

【解析】

依据题干关键词“东瀛、唐朝高僧”可知,此内容反映的是鉴真。唐玄宗时期,鉴真东渡日本,弘扬中国文化,故B符合题意;玄奘西游天竺求取佛法,故A不合题意;戒贤、戒日王与题干无关,故CD不合题意。故此题选B。

7.A

【解析】

“遣唐使”、“玄奘西行”、“鉴真东渡”等客观史实,反映出唐朝的时代特征是对外开放,故答案选A。

8.A

【解析】

依据所学知识可知,唐朝对外实行了开放政策。唐朝时期,中日交流频繁,“遣唐使”就是日本皇室派往唐朝的使节,是中日经济文化交流的重要媒介;贞观初年,玄奘从长安出发,途经我国新疆及中亚诸国,到天竺取经,他是第一个系统地把天竺佛教、历史、地理、风土人情等介绍到中国的人;唐玄宗时,鉴真东渡日本,传播唐朝的医药、文学等,对中日经济文化交流作出了杰出的贡献。所以,①②③项都是唐朝“开放”的表现,A项符合题意;④项是明朝开放的表现,不符合题意,需排除含④的BCD三项。故选A。

9.B

【解析】

本题主要考查7世纪时中印交往的史实。贞观初年,玄奘西行天竺(今印度),贞观后期,玄奘携带大量佛经回到长安,专心翻译佛经,不以亲身见闻写成《大唐西域记》,这部书,成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。故答案选B。

10.D

【解析】

依据所学可知,遣唐使来唐学习属于中外交往,不能民族友好、民族团结、民族相互交融的局面,故D符合题意;北魏孝文帝改革、金城公主嫁给吐蕃赞普、回族的形成属于民族友好、民族团结、民族相互交融的史实,故ABC不合题意。故此题选D。

11.(1)学习唐朝先进的文化;他们把唐朝先进的制度,天文历法,文字,建筑技术等船回日本,对日本社会的发展产生了深远影响。

(2)唐玄宗;传播了唐朝文化,促进了中日文化交流

(3)元末明初;倭寇到处烧杀掳掠,使百姓的生命财产遭到重大损害。

(4)戚家军;戚继光;荡平倭寇,使东南沿海的倭患基本解除。

(5)以史为鉴,面向未来。在日本正确面对历史问题的基础上,不断增进政治互信,扩大各领域的务实合作。

【解析】

(1)第一小问结合所学知识,遣唐使是日本政府派遣到唐朝进行交流的使团。来华的目的是大力学习唐朝先进的文化。第二小问结合所学知识,遣唐使把唐朝先进的制度,天文历法,文字,建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远影响。

(2)第一小问结合所学知识,唐玄宗时期僧人鉴真东渡日本传授佛经。第二小问结合所学知识,鉴真在日本除弘扬佛法外,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流做出杰出贡献。

(3)第一小问结合所学知识,元末明初,日本的一些武士、商人和海盗组成武装集团,经常到我国东南沿海一带进行掠夺和骚扰,沿海人民把他们叫做倭寇。第二小问结合所学知识,倭寇到处烧杀掳掠,使百姓的生命财产遭到重大损害。

(4)第一、第二小问结合所学知识,16世纪中期,戚继光奉命抗倭,组建“戚家军”。第三小问结合所学知识,“戚家军”在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;前往福建、广东配合当地明军剿灭倭寇,东南沿海倭患基本平息。

(5)依据材料三“我们主张双方应在中日四个政治文件的基础上,不断增进政治互信,扩大各领域的务实合作,推进中日战略互惠关系”可见中日要不断增进政治互信,扩大各领域的务实合作。再结合上述材料和所学知识,历史上日本曾和中国友好往来,取长补短,但也发动过侵略中国的战争,给中国人民带来灾难,因此日方也要以史为鉴,面向未来,正确面对历史问题。

12.(1)遣唐使;留学生,留学僧。

(2)文字、建筑、生活习俗、节日、茶道等。

(3)人物:鉴真;事迹:东渡日本传播唐朝文化。

(4)人物:玄奘;事迹:西游天竺学习佛法;著作:《大唐西域记》。

【解析】

(1)依据材料并结合所学可知,从材料一中可以看出,日本在唐时曾和中国往来密切,当时日本派遣到中国来学习的有留学生、学问僧、以及遣唐使。

(2)依据所学知识可知,日本深受唐文化的影响,文字、建筑、生活习俗、节日、茶道等都受到唐朝的影响。

(3)依据材料二“舍己为人传道义,唐风洋溢奈良城”分析可知,材料二说的是唐代僧人鉴真。唐玄宗时期,鉴真东渡日本,在日本十年,辛勤不懈的传播唐朝文化。

(4)依据材料三“万里崎岖不辞苦,求取真经为人间”可以判断与唐朝的僧人玄奘有关。他的主要事迹是西游天竺学习佛法,第一个把天竺的地理、历史、佛教、风土人情等记录下来并介绍到中国。回国后,根据西行的见闻由弟子写成了《大唐西域记》,是研究中外交流史的珍贵文献。

13.(1)趋势:上升(连续增长等);主要原因:唐朝前期社会安定,经济繁荣发展(唐初先后出现了“贞观之治”、“开元盛世”等局面,社会经济繁荣发展等)。

(2)①玄奘;特点:对外开放;双向交流;积极吸收别国先进文化,弘扬唐朝文化。

(3)主要原因:国家繁荣昌盛(国家统一、国力强盛);中外经济文化交流频繁;唐朝文化兼容并蓄,吸收了中外文化的优秀传统等(任意一点或意思相近即可)。

事例:日本派遗唐使学习唐朝先进的文化(制度、天文历法、文字、书法、建筑等),对日本社会的发展产生了深远的影响。

【解析】

(1)根据材料一可知,唐朝在639-754年间的户数数据呈上升(连续增长等)趋势,主要原因是:唐朝前期社会安定,经济繁荣发展。

(2)根据所学知识可知,贞观元年,玄奘自长安出发去天竺游学,前后停留19年。贞观十九年(645年),玄奘由天竺回到长安.贞观二十年,玄奘将自己的游历所见所闻写成了《大唐西域记》,是研究7世纪中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。为古代中印文化交流做出了重大贡献。根据材料二结合所学知识可知,唐朝对外文化交流的特点是对外开放;鉴真东渡日本弘扬唐朝文化,日本派遣唐使来中国学习,体现唐朝对外交往是双向交流,弘扬唐朝文化;玄奘前往天竺求取佛经,体现唐朝积极吸收别国先进文化。

(3)根据材料三“唐朝的繁荣孕育了空前繁盛的大唐文化,唐文化博大精深,兼收并蓄,泽被东西”结合所学知识可知,唐朝文化“空前繁荣“的主要原因有:国家繁荣昌盛(国家统一、国力强盛);中外经济文化交流频繁;唐朝文化兼容并蓄,吸收了中外文化的优秀传统等。唐朝文化“泽被东西”的事例有日本派遗唐使学习唐朝先进的文化(制度、天文历法、文字、书法、建筑等),对日本社会的发展产生了深远的影响等。

14.(1)寻求佛法;《大唐西域记》。

(2)不屈不挠、坚忍不拔的精神;主动学习吸收外来先进文化成果的开放精神;取长补短的务实求真精神。

(3)国家统一安定;社会经济繁荣发展;实行对外开放的外交政策;对外交通文化发达。

(4)鉴真。

【解析】

(1)依据题干“玄奘,在贞观年间冒着生命危险西行学经求法,孤征沙漠,独步雪山历时17年,独行五万里……在天竺期间,他极力宣扬我国文化。”结合所学知识,贞观初年,玄奘经过4年的长途跋涉到达天竺。他遍访名寺,研习佛法,携带大量佛经回到长安。为中国佛教的发展作出了重大贡献。由其口述的《大唐西域记》记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

(2)依据题干和结合所学知识,从而得出玄奘作为我国杰出的外交使者值得我们学习的精神是:不屈不挠、坚忍不拔的精神;主动学习吸收外来先进文化成果的开放精神;取长补短的务实求真精神。

(3)依据题干和结合所学知识,从而得出玄奘西游的有利条件是政治局面:国家统一安定;社会经济:经济繁荣发展;外交政策:实行对外开放的外交政策;对外交通:对外交通文化发达。

(4)依据题干和结合所学知识,唐朝时期鉴真六次东渡日本,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

15.(1)玄奘;精神:坚持不懈、不怕困难、矢志不渝(意思对即可)

(2)印度;《大唐西域记》

(3)唐朝;贡献:他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、建筑、绘画等,为中日文化的交流做出了卓越的贡献

(4)坚持对外开放的政策,善于学习其他国家的优秀文化,取长补短,为我所用

【解析】

(1)结合所学可知,图1《西游记》中唐僧的原型是西游天竺取经的唐朝僧人玄奘。我们可以从这位历史人物身上学习到坚持不懈、不怕困难、矢志不渝有顽强的毅力和为了达到目标而百折不挠的精神。

(2)根据所学知识可知,材料一中的天竺指今天的印度。唐太宗时期,玄奘西游天竺取经,归国后写成了《大唐西域记》,成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史的佛学的重要典籍。

(3)结合所学可知,鉴真(图2)是唐朝的历史人物。唐玄宗时期,鉴真东渡日本,在日本传授佛经,传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流做出了卓越的贡献。

(4)开放题,言之有理即可,如坚持对外开放的政策,善于学习其他国家的优秀文化,取长补短,为我所用等。

16.(1)1405年-1433年。出发点:刘家港。

(2)最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

(3)太平洋和印度洋.

(4)郑和下西洋增进了中国和亚非各国的友好往来和相互了解,开创了西太平洋和印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业做出伟大的贡献。

(5)不怕困难、坚持不懈、勇于探索、敢于冒险的精神。言之有理即可。

【解析】

(1)依据题干和结合所学知识,郑和下西洋的时间是1405年-1433年,郑和下西洋的出发点是刘家港,从而得出正确答案。

(2)依据题干和结合所学知识,郑和及其船队远航最远到达非洲东海岸和红海沿岸,从而得出正确答案。

(3)依据题干和结合所学知识,郑和的船队穿行于太平洋和印度洋,从而得出正确答案。

(4) 依据题干和结合所学知识,郑和下西洋伟大的意义是增进了中国和亚非各国的友好往来和相互了解,开创了西太平洋和印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业做出伟大的贡献。从而得出正确答案。

(5)依据题干和结合所学知识,从而得出正确答案为从郑和身上学到不怕困难、坚持不懈、勇于探索、敢于冒险的精神。言之有理即可。

同步练习(解析版)

1.唐朝著名的诗人有很多。有一位诗人创作了大量的忧国忧民,反映社会现实生活的诗作,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”就是他的名句。后人称他为“诗圣”。他是

A.王维

B.杜甫

C.李白

D.白居易

2.如果给下图所示的鉴真塑像做文字注解,应该选择

A.西游天竺,求取佛经

B.政启开元,治宏贞观

C.东渡日本,弘扬佛法

D.主动请缨,征战海外

3.“东瀛有多远,芒履难丈量。袈裟作舟帆,风雨莫阻挡”的诗句与下列哪一人物搭配在一起最合适?( )

A.玄奘 B.鉴真 C.忽必烈 D.郑和

4.下图是日本奈良唐招提寺,它见证了唐朝与日本的文化交流。下列与之相关的人物是

A.张骞 B.玄奘

C.鉴真 D.班超

5.第一个系统地把天竺佛教、历史、地理、风土人情等记录下来并介绍到中国的人是:

A.文成公主 B.松赞干布 C.玄奘 D.鉴真

6.“东瀛有多远?芒履难丈量。 袈裟作舟帆,合十忘生死,弘愿心中藏,普度众生……”这是中央电视台播放的一部有关唐朝高僧的电视剧片尾曲。这部电视剧的主人公是(??? )

A.玄奘 B.鉴真 C.戒贤 D.戒日王

7.“遣唐使”、“玄奘西行”、“鉴真东渡”等客观史实,反映出唐朝的时代特征是

A.对外开放 B.经济繁荣 C.政治清明 D.交通发达

8.唐朝的对外开放不仅影响到亚洲文明的发展,而且促进了西方乃至世界文明的进步,唐朝“开放”的表现包括( )

①鉴真东渡日本 ②玄奘西游天竺 ③日本“遗唐使”来华 ④郑和下西洋

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

9.印度是世界文明古国之一。如果你想了解7世纪印度的历史,下列资料中最值得查阅的是( )

A.《史记》 B.《大唐西域记》

C.《马可·波罗行记》 D.《资治通鉴》

10.我国是个统-的多民族国家,在长期的历史发展过程中形成了民族友好、民族团结、民族相互交融的局而。下列历史事件不能体现此观点的是

A.北魏孝文帝改革

B.金城公主嫁给吐蕃赞普

C.回族的形成

D.遣唐使来唐学习

11.回顾历史,古代中日之间曾有过友好的交流,但也有过冲突。结合下列材料对相关问题进行探究。

(海内存知己)

材料一

(1)图1中,日本遣唐使来华的主要目的是什么?这些遣唐使回国后,为日本的发展做出了怎样的贡献?

(2)图2中,鉴真东渡发生在哪个皇帝统治时期?他东渡日本后,为中日文化交流作出了怎样的贡献?

(但愿海波平)

材料二

(3)图3中倭寇开始骚扰我国沿海地区是在什么时期?倭寇的骚扰给沿海人民带来了怎样的影响?

(4)图4中,抗击倭寇的著名军队名称叫什么?其主帅是谁?其有何功绩?

(一笑泯恩仇)

材料三中日邦交正常化以来,两国关系在各方面取得了长足进展。中国政府高度重视中日关系。我们主张双方应在中日四个政治文件的基础上,不断增进政治互信,扩大各领域的务实合作,推进中日战略互惠关系。

(5)结合上述材料,请你谈谈应如何促进中日关系健康发展。

12. 材料一、“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”

﹣﹣《日本书纪》

材料二、“舍己为人传道义,唐风洋溢奈良城。”

﹣﹣郭沫若

材料三、“四大皆空修道义,六根清净解禅缘。万里崎岖不辞苦,求取真经为人间。”

请回答:

(1)从材料一中可以看出,日本在唐时曾和中国往来密切,你能说出当时日本派哪些人到中国来学习?

(2)日本深受唐文化的影响,请你试举两例说明。

(3)材料二说的是谁?他的主要事迹是什么?

(4)材料三和唐朝的哪位历史人物有关?请说出他的主要事迹和著作。

13.唐朝社会繁荣开放,具有开拓创新的气魄,更有昂扬进取的精神,是当时世界上强盛的国家。阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐朝户数在639年(唐太宗贞观13年)达300万户,705年有615万户,740年(唐玄宗开元28年)为841万户,754年有918万户。

——冻国栋《中国人口史》(第二卷)

(1)材料一中,唐朝在639-754年间的户数数据呈现出怎样的趋势?结合所学知识,概括出现这一趋势的主要原因。

材料二 唐朝对外交往情况

去往国家

人物

内容

结果

唐天竺

①

西行取经

游历16年带回许多佛经,著有《大唐西域记》

唐日本

鉴真

六次东渡

对日本文化影响很大

(2)请将材料二表格中空白处补充完整;并简要概括唐朝对外文化交流的特点。

材料三 唐朝长安宏侈富醒,街道整齐,树木成行,城里人口上百万,还云集着边疆各族和世界各地的人,熙熙攘攘,热闹非凡。唐朝的繁荣孕育了空前繁盛的大唐文化,唐文化博大精深,兼收并蓄,泽被东西。唐郡长安既是当时各民族交往中心,又是一座国际性大都市,是周边国家向往的基地。

——摘编自《百度文库》

(3)依据材料三并结合所学知识,指出唐朝文化“空前繁荣“的主要原因。列举一个唐朝文化“泽被东西”的事例。

14.阅读下列材料,回答问题

材料一:玄奘,在贞观年间冒着生命危险西行学经求法,孤征沙漠,独步雪山历时17年,独行五万里……在天竺期间,他极力宣扬我国文化

材料二:唐朝对外主要交通路线图:

(1)根据材料一指出玄奘西游的目的是什么?根据他的口述,由弟子记录成的典籍是什么?

(2)玄奘作为我国杰出的外交使者有什么精神值得我们学习?

(3)结合材料二思考,指出玄奘西游的有利条件是什么?(提示:可从当时的政治局面、社会经济、外交政策以及对外交通文化等方面考虑)

(4)请你再举出一位为唐朝中外文化交流做出贡献的人物。

15.识读下列图片,回答问题。

材料一:

材料二:他远行天竺,从天竺带回佛经657部,经过20多年的努力,共翻译出75部1335卷,约1300多万字。唐太宗亲自为他写了《大唐三藏圣教序》。

(1)图1《西游记》中唐僧的原型是哪位历史人物?我们可以从这位历史人物身上学习到哪些优秀品质?

(2)材料一中的天竺指今天的什么地方?根据玄奘的口述,他的弟子写成一部书,这部书的名称是什么?

(3)图2是哪个朝代的历史人物?他对日本有何贡献?

(4)图1、图2反映的历史事件对我们今天仍有重要影响,对此,你有何感想?

16.阅读郑和下西洋路线图,回答下面的问题。

(1)郑和下西洋的时间、出发点分别是什么?

(2)郑和及其船队远航最远到达什么地方?

(3)郑和的船队在哪两大洋中穿行?

(4)郑和下西洋有哪些伟大的意义?

(5)你能从郑和身上学到哪些精神?

参考答案

1.B

【解析】

根据所学知识可知,杜甫生活在唐朝由盛转衰的时代,他的诗深刻反映了那个动荡的历史时代,真挚地表现了他关心国家盛衰和民生疾苦的心情,人们称之为“诗史”。杜甫感情真挚,笔触细腻,风格雄浑,语言简练。被后人尊为“诗圣”,B符合题意。王维被称为诗佛,A不符合题意。李白被称为诗仙,C不符合题意。白居易被称为诗魔,D不符合题意。所以ACD不符合题意,故选择B。

2.C

【解析】

依据所学可知,唐代高僧鉴真东渡日本,弘扬佛法,故C符合题意;唐代高僧玄奘西游天竺,求取佛经,故A不合题意;武则天的统治政启开元,治宏贞观,故B不合题意;主动请缨,征战海外与鉴真无关,故D不合题意;故此题选C。

3.B

【解析】

题文中“东瀛”是日本;“袈裟”是指高僧。结合所学知识可知,唐朝高僧鉴真东渡日本,在日本十年辛勤不懈地传播唐朝的文化,为中日经济文化交流做出了巨大贡献,因此“东瀛有多远,芒履难丈量。袈裟作舟帆,风雨莫阻挡”的诗句与鉴真搭配在一起最合适,故选B。

4.C

【解析】

依据所学知识可知,唐玄宗时期,鉴真应日本学问僧的邀请,去日本弘扬佛法,六次东渡,历尽艰辛,到达日本后受到朝野的热烈欢迎,并主持设计了唐招提寺。C符合题意,ABD不符合题意,故选C。

5.C

【解析】

根据所学知识可知,贞观初年,玄奘前往天竺,把天竺佛教、历史、地理、风土人情等记录下来并介绍到中国。文成公主与松赞干布和亲,并没有把天竺的佛教等介绍到中国;鉴真是唐玄宗时期东渡日本。所以C符合题意,ABD不符合题意,故选择C。

6.B

【解析】

依据题干关键词“东瀛、唐朝高僧”可知,此内容反映的是鉴真。唐玄宗时期,鉴真东渡日本,弘扬中国文化,故B符合题意;玄奘西游天竺求取佛法,故A不合题意;戒贤、戒日王与题干无关,故CD不合题意。故此题选B。

7.A

【解析】

“遣唐使”、“玄奘西行”、“鉴真东渡”等客观史实,反映出唐朝的时代特征是对外开放,故答案选A。

8.A

【解析】

依据所学知识可知,唐朝对外实行了开放政策。唐朝时期,中日交流频繁,“遣唐使”就是日本皇室派往唐朝的使节,是中日经济文化交流的重要媒介;贞观初年,玄奘从长安出发,途经我国新疆及中亚诸国,到天竺取经,他是第一个系统地把天竺佛教、历史、地理、风土人情等介绍到中国的人;唐玄宗时,鉴真东渡日本,传播唐朝的医药、文学等,对中日经济文化交流作出了杰出的贡献。所以,①②③项都是唐朝“开放”的表现,A项符合题意;④项是明朝开放的表现,不符合题意,需排除含④的BCD三项。故选A。

9.B

【解析】

本题主要考查7世纪时中印交往的史实。贞观初年,玄奘西行天竺(今印度),贞观后期,玄奘携带大量佛经回到长安,专心翻译佛经,不以亲身见闻写成《大唐西域记》,这部书,成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。故答案选B。

10.D

【解析】

依据所学可知,遣唐使来唐学习属于中外交往,不能民族友好、民族团结、民族相互交融的局面,故D符合题意;北魏孝文帝改革、金城公主嫁给吐蕃赞普、回族的形成属于民族友好、民族团结、民族相互交融的史实,故ABC不合题意。故此题选D。

11.(1)学习唐朝先进的文化;他们把唐朝先进的制度,天文历法,文字,建筑技术等船回日本,对日本社会的发展产生了深远影响。

(2)唐玄宗;传播了唐朝文化,促进了中日文化交流

(3)元末明初;倭寇到处烧杀掳掠,使百姓的生命财产遭到重大损害。

(4)戚家军;戚继光;荡平倭寇,使东南沿海的倭患基本解除。

(5)以史为鉴,面向未来。在日本正确面对历史问题的基础上,不断增进政治互信,扩大各领域的务实合作。

【解析】

(1)第一小问结合所学知识,遣唐使是日本政府派遣到唐朝进行交流的使团。来华的目的是大力学习唐朝先进的文化。第二小问结合所学知识,遣唐使把唐朝先进的制度,天文历法,文字,建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远影响。

(2)第一小问结合所学知识,唐玄宗时期僧人鉴真东渡日本传授佛经。第二小问结合所学知识,鉴真在日本除弘扬佛法外,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流做出杰出贡献。

(3)第一小问结合所学知识,元末明初,日本的一些武士、商人和海盗组成武装集团,经常到我国东南沿海一带进行掠夺和骚扰,沿海人民把他们叫做倭寇。第二小问结合所学知识,倭寇到处烧杀掳掠,使百姓的生命财产遭到重大损害。

(4)第一、第二小问结合所学知识,16世纪中期,戚继光奉命抗倭,组建“戚家军”。第三小问结合所学知识,“戚家军”在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;前往福建、广东配合当地明军剿灭倭寇,东南沿海倭患基本平息。

(5)依据材料三“我们主张双方应在中日四个政治文件的基础上,不断增进政治互信,扩大各领域的务实合作,推进中日战略互惠关系”可见中日要不断增进政治互信,扩大各领域的务实合作。再结合上述材料和所学知识,历史上日本曾和中国友好往来,取长补短,但也发动过侵略中国的战争,给中国人民带来灾难,因此日方也要以史为鉴,面向未来,正确面对历史问题。

12.(1)遣唐使;留学生,留学僧。

(2)文字、建筑、生活习俗、节日、茶道等。

(3)人物:鉴真;事迹:东渡日本传播唐朝文化。

(4)人物:玄奘;事迹:西游天竺学习佛法;著作:《大唐西域记》。

【解析】

(1)依据材料并结合所学可知,从材料一中可以看出,日本在唐时曾和中国往来密切,当时日本派遣到中国来学习的有留学生、学问僧、以及遣唐使。

(2)依据所学知识可知,日本深受唐文化的影响,文字、建筑、生活习俗、节日、茶道等都受到唐朝的影响。

(3)依据材料二“舍己为人传道义,唐风洋溢奈良城”分析可知,材料二说的是唐代僧人鉴真。唐玄宗时期,鉴真东渡日本,在日本十年,辛勤不懈的传播唐朝文化。

(4)依据材料三“万里崎岖不辞苦,求取真经为人间”可以判断与唐朝的僧人玄奘有关。他的主要事迹是西游天竺学习佛法,第一个把天竺的地理、历史、佛教、风土人情等记录下来并介绍到中国。回国后,根据西行的见闻由弟子写成了《大唐西域记》,是研究中外交流史的珍贵文献。

13.(1)趋势:上升(连续增长等);主要原因:唐朝前期社会安定,经济繁荣发展(唐初先后出现了“贞观之治”、“开元盛世”等局面,社会经济繁荣发展等)。

(2)①玄奘;特点:对外开放;双向交流;积极吸收别国先进文化,弘扬唐朝文化。

(3)主要原因:国家繁荣昌盛(国家统一、国力强盛);中外经济文化交流频繁;唐朝文化兼容并蓄,吸收了中外文化的优秀传统等(任意一点或意思相近即可)。

事例:日本派遗唐使学习唐朝先进的文化(制度、天文历法、文字、书法、建筑等),对日本社会的发展产生了深远的影响。

【解析】

(1)根据材料一可知,唐朝在639-754年间的户数数据呈上升(连续增长等)趋势,主要原因是:唐朝前期社会安定,经济繁荣发展。

(2)根据所学知识可知,贞观元年,玄奘自长安出发去天竺游学,前后停留19年。贞观十九年(645年),玄奘由天竺回到长安.贞观二十年,玄奘将自己的游历所见所闻写成了《大唐西域记》,是研究7世纪中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。为古代中印文化交流做出了重大贡献。根据材料二结合所学知识可知,唐朝对外文化交流的特点是对外开放;鉴真东渡日本弘扬唐朝文化,日本派遣唐使来中国学习,体现唐朝对外交往是双向交流,弘扬唐朝文化;玄奘前往天竺求取佛经,体现唐朝积极吸收别国先进文化。

(3)根据材料三“唐朝的繁荣孕育了空前繁盛的大唐文化,唐文化博大精深,兼收并蓄,泽被东西”结合所学知识可知,唐朝文化“空前繁荣“的主要原因有:国家繁荣昌盛(国家统一、国力强盛);中外经济文化交流频繁;唐朝文化兼容并蓄,吸收了中外文化的优秀传统等。唐朝文化“泽被东西”的事例有日本派遗唐使学习唐朝先进的文化(制度、天文历法、文字、书法、建筑等),对日本社会的发展产生了深远的影响等。

14.(1)寻求佛法;《大唐西域记》。

(2)不屈不挠、坚忍不拔的精神;主动学习吸收外来先进文化成果的开放精神;取长补短的务实求真精神。

(3)国家统一安定;社会经济繁荣发展;实行对外开放的外交政策;对外交通文化发达。

(4)鉴真。

【解析】

(1)依据题干“玄奘,在贞观年间冒着生命危险西行学经求法,孤征沙漠,独步雪山历时17年,独行五万里……在天竺期间,他极力宣扬我国文化。”结合所学知识,贞观初年,玄奘经过4年的长途跋涉到达天竺。他遍访名寺,研习佛法,携带大量佛经回到长安。为中国佛教的发展作出了重大贡献。由其口述的《大唐西域记》记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

(2)依据题干和结合所学知识,从而得出玄奘作为我国杰出的外交使者值得我们学习的精神是:不屈不挠、坚忍不拔的精神;主动学习吸收外来先进文化成果的开放精神;取长补短的务实求真精神。

(3)依据题干和结合所学知识,从而得出玄奘西游的有利条件是政治局面:国家统一安定;社会经济:经济繁荣发展;外交政策:实行对外开放的外交政策;对外交通:对外交通文化发达。

(4)依据题干和结合所学知识,唐朝时期鉴真六次东渡日本,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

15.(1)玄奘;精神:坚持不懈、不怕困难、矢志不渝(意思对即可)

(2)印度;《大唐西域记》

(3)唐朝;贡献:他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、建筑、绘画等,为中日文化的交流做出了卓越的贡献

(4)坚持对外开放的政策,善于学习其他国家的优秀文化,取长补短,为我所用

【解析】

(1)结合所学可知,图1《西游记》中唐僧的原型是西游天竺取经的唐朝僧人玄奘。我们可以从这位历史人物身上学习到坚持不懈、不怕困难、矢志不渝有顽强的毅力和为了达到目标而百折不挠的精神。

(2)根据所学知识可知,材料一中的天竺指今天的印度。唐太宗时期,玄奘西游天竺取经,归国后写成了《大唐西域记》,成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史的佛学的重要典籍。

(3)结合所学可知,鉴真(图2)是唐朝的历史人物。唐玄宗时期,鉴真东渡日本,在日本传授佛经,传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流做出了卓越的贡献。

(4)开放题,言之有理即可,如坚持对外开放的政策,善于学习其他国家的优秀文化,取长补短,为我所用等。

16.(1)1405年-1433年。出发点:刘家港。

(2)最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

(3)太平洋和印度洋.

(4)郑和下西洋增进了中国和亚非各国的友好往来和相互了解,开创了西太平洋和印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业做出伟大的贡献。

(5)不怕困难、坚持不懈、勇于探索、敢于冒险的精神。言之有理即可。

【解析】

(1)依据题干和结合所学知识,郑和下西洋的时间是1405年-1433年,郑和下西洋的出发点是刘家港,从而得出正确答案。

(2)依据题干和结合所学知识,郑和及其船队远航最远到达非洲东海岸和红海沿岸,从而得出正确答案。

(3)依据题干和结合所学知识,郑和的船队穿行于太平洋和印度洋,从而得出正确答案。

(4) 依据题干和结合所学知识,郑和下西洋伟大的意义是增进了中国和亚非各国的友好往来和相互了解,开创了西太平洋和印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业做出伟大的贡献。从而得出正确答案。

(5)依据题干和结合所学知识,从而得出正确答案为从郑和身上学到不怕困难、坚持不懈、勇于探索、敢于冒险的精神。言之有理即可。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源