鲁科五四学制版七年级生物下册第六单元第一章《第二节 细菌》教学设计

文档属性

| 名称 | 鲁科五四学制版七年级生物下册第六单元第一章《第二节 细菌》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-03-10 21:01:53 | ||

图片预览

文档简介

基于课标的课堂教学设计参考模板

课题名称 第六单元 第一章细菌和真菌 第二节:细菌 设 计 者 张静

单 位__棋盘井中学_____________ 授课年级 七年级211班

章节名称

第一章:细菌和真菌 第二节:细菌

学 时

1学时

课标要求

课程标准:1、要求掌握细菌的形态结构

2、掌握细菌的生殖方式和生殖特点

内容与学情分析

内容分析

《细菌》是初中生物七年级下册第六单元第一章第二节的内容,是本章的重点内容,有着举足轻重的作用。教材通过对细菌的发现过程,阐明了科学发展与技术进步密切相关这一观点。通过巴斯德实验,对学生进行情感教育,帮助学生体会科学家孜孜不倦的追求和严谨求实的科研作风。在讲述细菌结构时与动、植物细胞相比较,总结出细菌的结构特征及营养方式,通过了解细菌的生殖和形成芽孢的特点,明确细菌的广泛分布,从而加深对细菌认识。

教学重点

1、教学重点:

细菌的形态;细菌的结构特征及营养方式;细菌的生殖。

教学难点

2、教学难点

细菌的结构特征及其与动植物细胞的比较;巴斯德实验的历史性突破。

学情分析

1、上课学生是初中七年级211班的,大部分生物学基础知识已学过,基础知识掌握较好,对本节课顺利完成奠定了坚实的基础。

2、本班大多数学生积极活跃,思维敏捷,师生互动顺畅。

3、细菌非常小看不见,教学内容抽象,现有条件下无法完成实验,必须借助多媒体手段辅助教学。

教学目标

知识目标:

1、通过观察描述细菌的基本形态。

2、描述细菌的主要结构特征。

3、通过与植细胞的比较,推测细菌的营养方式。

4、描述细菌的繁殖方式。

能力目标:

1、通过观察细菌结构示意图,培养学生的观察能力,分析问题能力。

2、通过阅读、分析,培养学生的阅读分析能力。

情感态度与价值观

通过了解细菌发现的过程和巴斯德实验认同科学的发展与技术的进步密切相关,培养学生们严谨的科学态度和热爱科学的兴趣。

学生课前需要做的准备工作

要求预习,准备好双色笔作笔记。

教学策略

本课运用多媒体辅助教学手段,任务驱动教学方法,引领学生在教师的启迪引导下,自主学习、归纳总结,充分体现“以任务为主线、教师为主导、学生为主体”的教学思想。

教学环节

学习任务设计与教师活动

学生活动设计

设计意图

落实目标

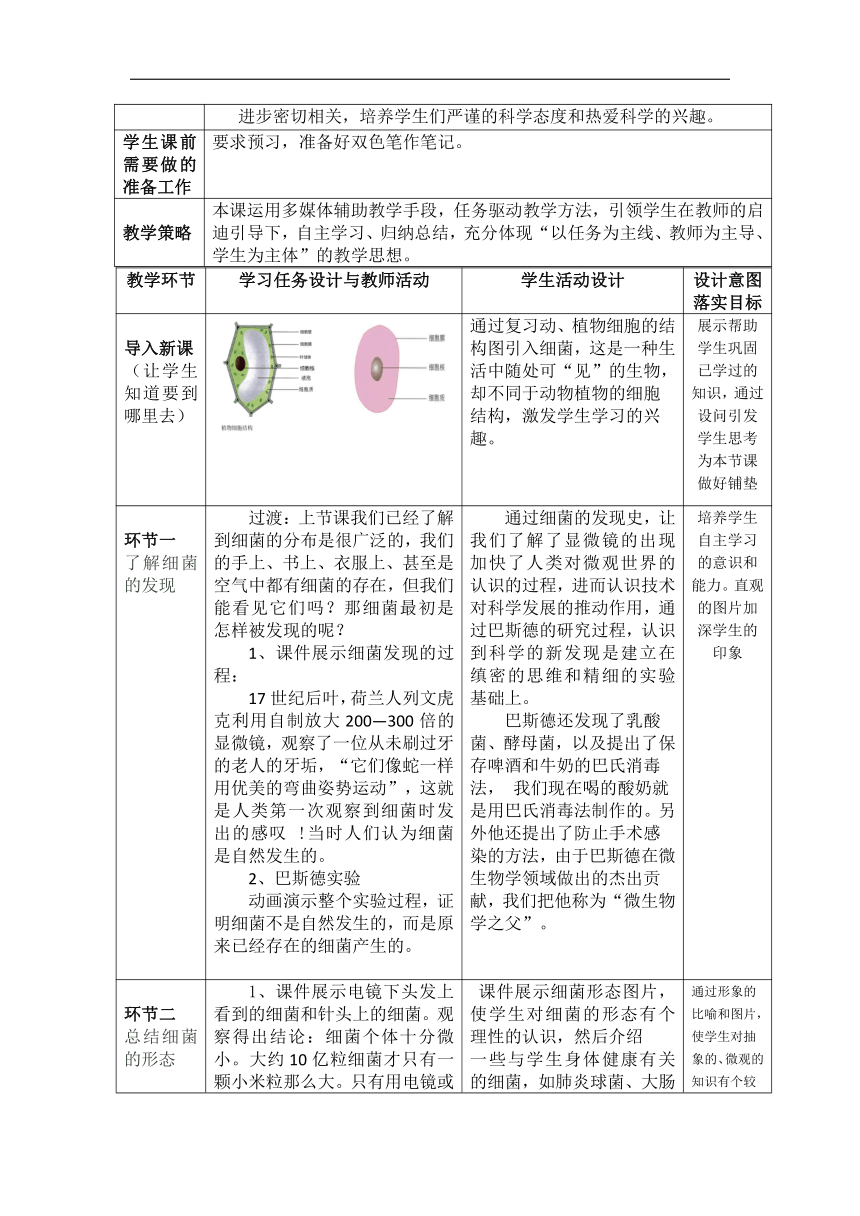

导入新课

(让学生知道要到哪里去)

通过复习动、植物细胞的结构图引入细菌,这是一种生活中随处可“见”的生物,却不同于动物植物的细胞结构,激发学生学习的兴趣。

展示帮助学生巩固已学过的知识,通过设问引发学生思考为本节课做好铺垫

环节一

了解细菌的发现

过渡:上节课我们已经了解到细菌的分布是很广泛的,我们的手上、书上、衣服上、甚至是空气中都有细菌的存在,但我们能看见它们吗?那细菌最初是怎样被发现的呢?

1、课件展示细菌发现的过程:

17世纪后叶,荷兰人列文虎克利用自制放大200—300倍的显微镜,观察了一位从未刷过牙的老人的牙垢,“它们像蛇一样用优美的弯曲姿势运动”,这就是人类第一次观察到细菌时发出的感叹 !当时人们认为细菌是自然发生的。

2、巴斯德实验

动画演示整个实验过程,证明细菌不是自然发生的,而是原来已经存在的细菌产生的。

通过细菌的发现史,让我们了解了显微镜的出现加快了人类对微观世界的认识的过程,进而认识技术对科学发展的推动作用,通过巴斯德的研究过程,认识到科学的新发现是建立在缜密的思维和精细的实验基础上。

巴斯德还发现了乳酸菌、酵母菌,以及提出了保存啤酒和牛奶的巴氏消毒法, 我们现在喝的酸奶就是用巴氏消毒法制作的。另外他还提出了防止手术感染的方法,由于巴斯德在微生物学领域做出的杰出贡献,我们把他称为“微生物学之父”。

培养学生自主学习的意识和能力。直观的图片加深学生的印象

环节二

总结细菌的形态

1、课件展示电镜下头发上看到的细菌和针头上的细菌。观察得出结论:细菌个体十分微小。大约10亿粒细菌才只有一颗小米粒那么大。只有用电镜或高倍显微镜才能观察到细菌的形态。

2、学生根据图片总结出细菌的形态结构:球菌、杆菌、螺旋菌

课件展示细菌形态图片,使学生对细菌的形态有个理性的认识,然后介绍

一些与学生身体健康有关的细菌,如肺炎球菌、大肠杆菌等。

通过形象的比喻和图片,使学生对抽象的、微观的知识有个较直观的认识。培养学生分析图形、总结归纳的能力。进一步了解细菌的形态以及与人类生活的关系。

环节三

总结归纳出细菌的结构及其特点

1、细菌的结构

过渡:生活在我们身边的细菌种类很多,不同种类的细菌形态也不同,但它们的基本结构是相同的。

课件展示:细菌的结构

2、对比总结细菌与动植物细胞的相同点和不同点。

(1)学生通过观察总结细菌的基本结构:细胞壁、细胞膜,细胞质、DNA.

提示1:细菌内只有DNA集中区域,无成形的细胞核

提示2:不是所有细菌都有荚膜和鞭毛,荚膜是细胞壁外增厚部分,主要起保护作用,而鞭毛能摆动,是菌体上细长并呈波状弯曲的丝状物,是细菌的运动器官。

利用多媒体等现代教学手段,以丰富的图片引导学生观察、思考、分析、综合等一系列认知活动,并且更加直观的理解所学知识。

环节四

归纳出细菌的生殖方式和生殖特点

过渡:细菌如果找到了适宜的生活环境后,就要开始生长繁殖,那细菌是怎样繁殖的?

是不是只要遇到不适合的生存环境细菌就会死呢?当细菌面临不利于它生长的环境时,它们又会怎么样呢?

学生可以归纳出细菌是靠分裂繁殖产生后代的,所以繁殖速度很快。当然了,这些情况必须是在环境适宜的情况下才会出现,所以我们不能给他们提供生存的条件。

学生通过阅读课本总结出:细菌的个体十分微小;靠分裂进行生殖;有些细菌在生长发育后期个体缩小,细胞壁增厚,形成芽孢的特性,使它们几乎无处不在,所以细菌的分布非常广泛。

学生通过观察和阅读总结得出细菌的生殖方式和生殖特点,有利于记忆。

课外拓展

计算游戏:假设你手上有100个细菌,细菌的繁殖速度按每30分钟繁殖一代计算,在没有洗手的情况下,4小时后你手上的细菌数目是多少?这对你搞好个人卫生有什么启示?

学生讨论后回答:100×28=25600(个)

利用所学知识解决日常生活中的问题,以培养学生思维能力和解决问题的能力。使学生形成良好的卫生习惯的意义。

课堂总结

1、本节课你学到了什么?

2、通过对本节课的学习,你受到那些启示?

3、细菌的那些特点和它们的分布广泛有关?

学生安静思考

积极参与归纳、总结。并将所学知识运用于实际,回答问题,巩固本节课所学知识

达标检测

提示:判断关键教学目标落实情况,引导学生自评

板书设计

第二节:细菌

细菌的发现:列文虎克、巴斯德(微生物学之父)

二、细菌的形态:球菌、杆菌、螺旋菌

细胞膜、壁、质

1、细菌的基本结构

DNA区(无成形细胞核)原核生物

三、细菌的结构

鞭毛(运动)

2、特殊结构

荚膜(保护)

四、细菌的生殖:分裂生殖,形成芽孢