鲁科五四学制版六年级生物下册第三单元第五章《第一节 光合作用吸收二氧化碳释放氧气》教学设计

文档属性

| 名称 | 鲁科五四学制版六年级生物下册第三单元第五章《第一节 光合作用吸收二氧化碳释放氧气》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-03-10 21:03:59 | ||

图片预览

文档简介

《光合作用吸收二氧化碳释放氧气》教学设计

课标分析:

一、课标要求

《义务教育生物学课程标准(2011年版)》在“课程内容”部分“生物圈中的绿色植物”主题中提出以下要求。

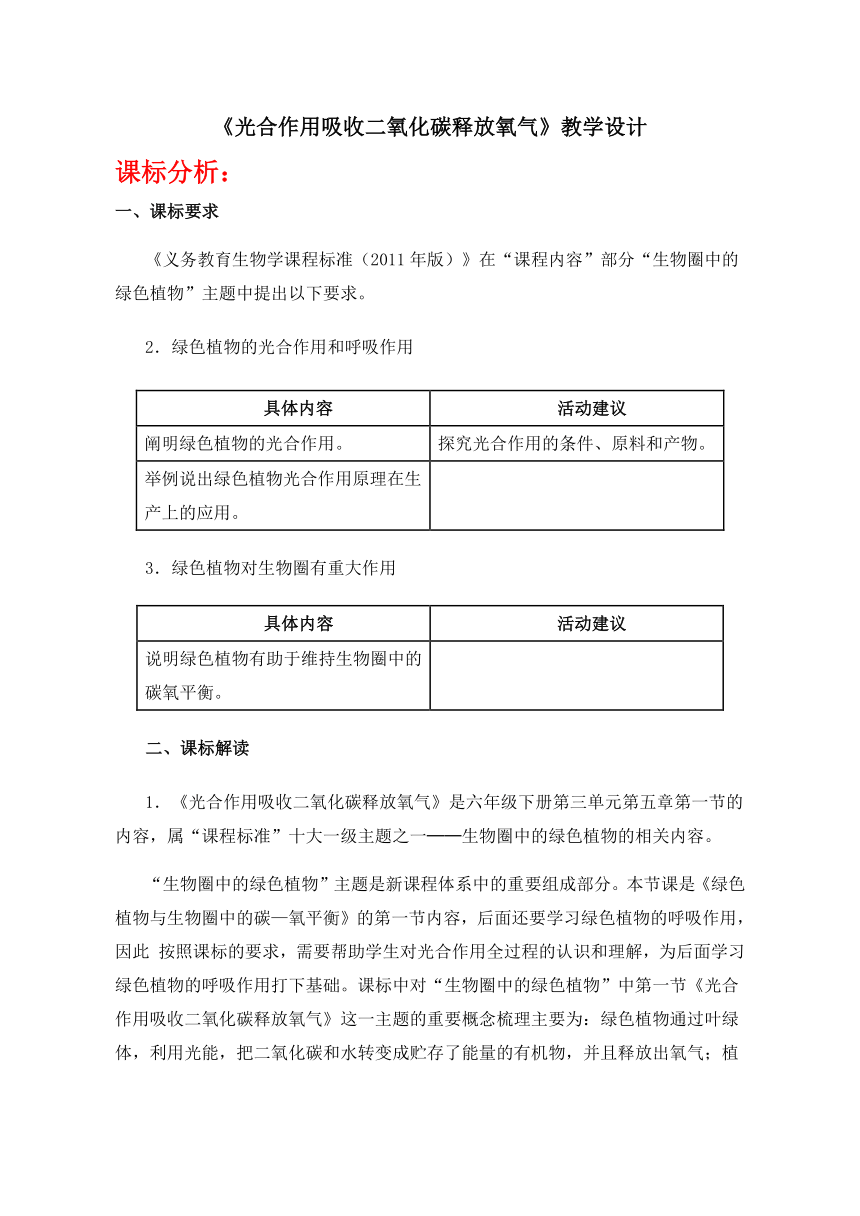

2.绿色植物的光合作用和呼吸作用

具体内容

活动建议

阐明绿色植物的光合作用。

探究光合作用的条件、原料和产物。

举例说出绿色植物光合作用原理在生产上的应用。

?

3.绿色植物对生物圈有重大作用

具体内容

活动建议

说明绿色植物有助于维持生物圈中的碳氧平衡。

?

二、课标解读

1.《光合作用吸收二氧化碳释放氧气》是六年级下册第三单元第五章第一节的内容,属“课程标准”十大一级主题之一──生物圈中的绿色植物的相关内容。

“生物圈中的绿色植物”主题是新课程体系中的重要组成部分。本节课是《绿色植物与生物圈中的碳—氧平衡》的第一节内容,后面还要学习绿色植物的呼吸作用,因此 按照课标的要求,需要帮助学生对光合作用全过程的认识和理解,为后面学习绿色植物的呼吸作用打下基础。课标中对“生物圈中的绿色植物”中第一节《光合作用吸收二氧化碳释放氧气》这一主题的重要概念梳理主要为:绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转变成贮存了能量的有机物,并且释放出氧气;植物在生态系统中扮演重要角色,它能制造有机物和氧气;为人类提供许多可利用的资源。www.renjiaoshe.com

本节的具体内容为:阐明绿色植物的光合作用;举例说出绿色植物光合作用原理在生产上的应用。因此在本节的实际教学中,还需要侧重帮助学生建立更为具体的概念。例如,光合作用的实质及反应式,光合作用的原理在农业生产上有广泛应用。课标进一步提出了教学要求和建议:教师应积极组织学生开展各种探究活动,加深学生对相关知识的理解,提高学生运用知识解决实际问题的能力。

2. 第五章的教材内容,突出了绿色植物在生物圈中的重要作用这一主线,按照这一主线将绿色植物的光合作用分为两节(第四章、第五章第一节)内容一一向学生展现,既保证了光合作用内容的整体性,又帮助学生站在生物圈的高度来认识光合作用的重要意义。本章不仅介绍了光合作用的原料、产物等知识,而且帮助学生在了解光合作用吸收二氧化碳并释放氧气、更加全面地认识光合作用的基础上,认同绿色植物有助于维持生物圈中的碳—氧平衡。

教材分析:

一、《光合作用吸收二氧化碳释放氧气》在整个课程教材体系中的地位

上一章明确了“绿色植物进行光合作用的条件—光”及“光合作用的产物——有机物”之后,本章安排了光合作用吸收二氧化碳释放氧气的内容,这样就完整地呈现了光合作用的过程。因此,教材在本节中给出了光合作用的实质:“绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转变成贮存了能量的有机物,并且释放出氧气的过程。”课程标准的要求是:阐明绿色植物的光合作用,所以对于光合作用的实质要达到理解层次的要求。

二、鲁教版对《光合作用吸收二氧化碳释放氧气》教学内容的整合

《光合作用吸收二氧化碳放出氧气》是生物人教版六年级下册第五章绿色植物与生物圈中的碳-氧平衡中的第一节。有关光合作用吸收二氧化碳释放氧气”的内容是通过实验串联起来的。本节的引入是通过海尔蒙特实验过程的资料,引发学生思考:光合作用除了水之外,还有什么?紧接着,教材又呈现普利斯特利的三个实验,引导学生思考:植物能够更新由于蜡烛燃烧或动物呼吸而变得污浊了的空气?即绿色植物在光下吸收了什么气体,又排出了什么气体?那么,怎么解决上面的疑问呢?紧接着,教材又安排了两个演示实验,分别证明了光合作用吸收二氧化碳放出氧气。关于光合作用原料的教学,教师设置疑问:二氧化碳真的是绿色植物光合作用所必需的吗?通过演示实验让学生明确实验现象,对实验结果进行分析,引导学生理解实验原理。验证光合作用能产生氧气的实验可分两步进行,首先让学生观察光下金鱼藻放气泡的实验,让学生思考光合作用除了能制造有机物还能制造什么物质?引导学生作出假设,然后通过实验,验证金鱼藻放出的气体是氧气。当然这两个实验也可改为探究实验,让学生自己设计。用海尔蒙特和普利斯特利的两个实验引入,是因为科学发现出气人们产生的疑问比较贴近生活,符合学生的心理特点,容易引起学生的兴趣,更重要的是可以使学生了解光合作用的发生过程,知道知识的来龙去脉,从而培养创新精神。

完成了两个演示实验后,教材建构了光合作用的实质和总反应式,建构时可根据本节实验得出的结论及联系上一章所学的内容。对于光合作用在农业生产上的应用,引导学生按照从感性认识到理性认识的认知规律进行学习,把所得的理论知识应用到生产实践中。根据光合作用的概念和反应式,讨论如何提高农作物的产量。

三、《光合作用吸收二氧化碳释放氧气》教学资源的取舍

1.导入新课时,联系生活,谈活动体会。师生一起体验:用手捏紧鼻孔,闭嘴1分钟,谈活动感受,再利用教材,让学生得出生物的呼吸和燃料的燃烧会消耗氧气,放出二氧化碳 。引起学生学习的好奇心、激发学生的探究兴趣。创设驱动性问题:我们为什么没有感觉到缺氧呢,氧从何来?二氧化碳哪去了?作为贯穿本节课的主线,引出本节课的主要学习内容绿色植物的光合作用。

2.由于教学时间有限,对两个经典实验有所取舍,只利用了英国科学家普利斯特利的经典实验引入,引发思考:绿色植物为什么能够更新由于蜡烛燃烧或动物呼吸而变得污浊的空气。即绿色植物在光下吸收了什么气体,又排出了什么气体。引发学生进一步验证驱动性问题:光合作用真的产生氧气,消耗二氧化碳吗?

3.以耳听为虚,眼见为实,让学生认识到运用观察、实验的方法进行科学验证的重要性。大胆将课本的“光合作用产生氧气”这个演示实验,设计成探究实验,通过详细的实验步骤让学生自主地完成对光合作用产生氧气的观察及对产生的实验现象进行原因分析,培养学生的实验探究能力和观察归纳分析能力。

4.“光合作用吸收二氧化碳”这个演示实验,则降低了该实验难度,而是通过一种高科技手段数字传感器来观察陆生植物的光合作用中二氧化碳数值的变化,让小组合作分析实验过程中实验数据及图线的变化,从而得出实验结论光合作用消耗二氧化碳。

5.总结两个实验结论,将光合作用在维持生物圈中的重大意义前置,帮助学生认同绿色植物对维持生物圈中碳氧平衡的重要意义。联系生活,谈谈环境中二氧化碳增多的原因,并说说已经对我们的生活产生了什么影响?我们应该如何去做?增强学生的环保意识。

四、教学重点、难点

教学重点:感受绿色植物吸收二氧化碳,产生氧气

运用观察、实验探究的方法验证绿色植物产生氧气。

教学难点: 通过数字传感器感受绿色植物光合作用过程空气中二氧化碳数值的变化,分析实验数据及图线的变化。

五、教学课时:2课时

六、课型:实验课

学情分析:

一、学生已有知识经验分析

学生在学习了第四章绿色植物是生物圈中有机物的制造者之后,已经了解植物是生产者的角色,具备了这样的知识储备,再来学习光合作用吸收二氧化碳释放氧气这一节,进一步补充光合作用全过程的认识和理解。并且学生已经认识了人的呼吸和燃料的燃烧需要消耗氧气,放出二氧化碳。但是生物圈中人并没有感到缺氧,引出绿色植物的光合作用在维持生物圈中碳-氧平衡中起着重大作用。

二、学生年龄特点分析

六年级学生的认知结构和心理特征都还处在一个比较直观的层面,这个年龄阶段的学生长于形象思维,同时好奇心强、求知欲及参与课堂的主动性高,根据学生的这些年龄特点,课前抓住六年级学生对新知识学习欲望强的心理,以问题:“动植物呼吸和物体燃烧消耗了大量的氧气,为什么我们没有感到缺氧呢?”这一问题来导入新课,这样的导入既概括了旧知识,又可以让学生带着问题在思考中去学习新知识,培养学生爱动脑,勤思考的习惯,帮助学生形成整体的知识框架和体系。

接着通过通过经典实验的引入,贴近生活,符合这个年龄段学生的心理特点,容易引发学生的兴趣。更可以使学生了解光合作用的发生过程,知道知识的来龙去脉,培养创新精神。而接下来对光合作用吸收二氧化碳释放氧气的两个实验验证,也是根据这个年龄学生注意的深度、广度和持久性差的特点,采用不同的实验探究方法,让学生独立设计并完成探究实验,培养其科学素养,创新精神以及动手操作的实践能力。

联系生活实际,利用这个年龄段的学生爱发言,喜欢展示自己的特点,让学生们畅谈生活中的雾霾的危害以及生活中减轻雾霾的一些好的建议和做法。学生在这个过程中理解掌握光合作用的过程,认识到绿色植物在维持生物圈中碳氧平衡的重要作用,更培养其爱护植物,热爱自然,保护环境的情感意识。

三、学生学习能力分析

学生思维活跃,对实验有极大的兴趣,而本节内容有四个小实验,经过前面的实验学习、探究 ,学生已经对实验过程、实验步骤、实验注意事项等比较熟悉。 学生愿意也渴望重复科学家们曾经走过的探索之路。他们已经具有了一定的设计实验能力,也有了自主分析的基础,满足大多数学生自主动手实验的这一愿望,会使学生的学习兴趣大大提高。既保证老师在课堂上的主导作用,也保证了学生学习到知识的同时,充分的发挥其最大的自主性。特别是在验证光合作用吸收二氧化碳的实验中,存在一定的实验难度,动手能力强的同学可协助能力差的同学共同完成。

四、学生课前准备情况

学生课前上网查找关于普利斯特利的经典实验的视频,了解关于光合作用的过程,上网收集和分析资料,查阅当地哪些水生植物或陆生植物吸收二氧化碳放出氧气能力强,收集上课所需的植物及其他一些实验材料,为课上的实验探究做好课前准备。

教学设计:

一、教学目标

1.感受绿色植物吸收二氧化碳,产生氧气。

2.运用观察、实验探究的方法验证绿色植物产生氧气。

3.通过数字传感器感受绿色植物光合作用过程空气中二氧化碳数值的变化,分析实验数据及图线的变化。

4.说明绿色植物有助于维持生物圈中的碳-氧平衡。

5.联系生活,认同绿色植物对维持生物圈中碳氧平衡的重要意义,提高爱绿护绿的意识。

二、课型

实验课 1课时

三、教学资源

多媒体课件、黑藻、矿泉水瓶、灯泡、铁架台、水槽、水、电脑、二氧化碳传感器、玻璃钟罩、陆生绿色植物、卫生香、火柴、集气瓶

四、学生学习效果评测和评价方式设计

1.通过观看课件,自主学习后,对普利斯特利的著名实验进行分析,使90%的同学感受绿色植物吸收二氧化碳,产生氧气。

2.通过先自主学习,再小组合作观察、实验探究的方法验证绿色植物产生氧气,使90%同学感知绿色植物产生氧气。

3.以小组合作探究的方式,通过数字传感器感受绿色植物光合作用过程空气中二氧化碳数值的变化,分析实验数据及图线的变化,使80%同学感知绿色植物吸收二氧化碳。

4.通过对两个探究实验的总结,说明绿色植物有助于维持生物圈中的碳-氧平衡,帮助100%学生认同绿色植物对维持生物圈中碳氧平衡的重要意义。

5.联系生活,谈谈环境中二氧化碳增多的原因,并说说已经对我们的生活产生的影响,使100%的学生增强主人翁意识。

五、学生课前活动设计

1.学生预习本节内容,上网查阅并观看海尔蒙特和普利斯特利的两个实验视频。

2.学生参与准备本节两个探究实验所需的一些实验材料。

3.学生收集雾霾的有关资料,并查找相关的治理措施。

六、 教学过程

教学流程

教师课堂活动设计

学生活动设计

设计意图

活动体验,问题导入

联系生活,谈活动体会。教师边演示边和学生一起来进行一个体验:用手捏紧鼻孔,闭嘴1分钟,活动结束后,让学生谈活动感受。

教师总结除了人之外,生物的呼吸和燃料的燃烧会消耗氧气,放出二氧化碳。提出驱动性问题:我们为什么没有感觉到缺氧呢,氧从何来?二氧化碳哪去了?

学生跟随老师一起进行活动体验,活动结束后,学生谈活动体验,并分析憋气原因,认识到人的呼吸需要消耗氧气。

学生思考问题

引起学生学习的好奇心、激发学生的探究兴趣。

通过驱动性问题引出植物的光合作用

出示课件,自主学习

教师播放课件,让学生边观看边思考其中的问题,总结归纳,引发学生思考:为什么植物能够更新由于蜡烛燃烧或动物呼吸而变得污浊的空气。即绿色植物在光下吸收了什么气体,又排出了什么气体。

学生观看课件,并自主思考、回答相关问题,进一步重温经典实验,并认同光合作用产生氧气,消耗二氧化碳。

科学发现初期人们产生的疑问比较贴近生活,符合学生的心理特点,容易引发学生的兴趣,从而急于进一步验证驱动性问题:光合作用真的产生氧气,消耗二氧化碳吗

分组实验探究一:光合作用产生氧气

教师在实验前,先作个小魔术,有个空瓶,这是一个快熄灭的木条,见证奇迹木条复燃

教师交流展示多媒体课件,让学生阅读实验目的和材料用具,按照大屏幕上的实验步骤进行操作。要求边观察边思考以下问题:

1、植物在水中产生气泡,说明什么?

2、老师和有的小组在实验时发现水会从吸管处排出瓶外,什么原因?有的小组并没有出现这种现象,为什么?

3、如果瓶中植物光合作用产生的气体能使快熄灭的木条燃烧更旺,这是什么气体?

教师来验证产生的气体是否是氧气。

学生解密,氧气有助燃作用,能使快熄灭的木条燃烧更旺的气体是氧气。

学生按照大屏幕上的实验步骤,边观察边思考问题,有疑问,小组成员间互相交流,解决疑问并简要记录在学案上,达成共识。组内不能解决的问题记下来。

学生观看实验现象,进一步认同产生的气体是氧气

实验前以一个小魔术为切入点,引起学生的思考,进一步激发学生的探究热情。

通过详细的实验步骤让学生自主地完成对光合作用产生氧气的观察及对产生的实验现象进行原因分析,培养学生的实验探究能力和观察归纳分析能力。

培养学生的实事求是精神。

分组实验探究二:光合作用吸收二氧化碳

总结提升,构建知识体系

联系生活,情感升华

教师用一种高科技手段来验证课前提到的人呼吸的气体中含有较多的二氧化碳。先一一认识这些仪器用具:数据采集器、二氧化碳传感器(用来测量空气中二氧化碳的数值变化)。

了解二氧化碳传感器的作用后,教师引导学生按照大屏幕上的步骤开始操作,验证光合作用是植物吸收二氧化碳的过程。有问题可以请老师帮忙,要求学生注意各个小组实验数据和图线的变化?并分析原因。

教师总结两个实验结论,引领学生以光合作用如何产生氧气、消耗二氧化碳这一核心问题为驱动,构建本节的知识体系说明绿色植物有助于维持生物圈中的碳-氧平衡。

联系生活,教师引导学生分小组谈谈环境中二氧化碳增多的原因,并说说已经对我们的生活产生了哪些影响?我们应该如何去做?

学生观看老师的演示,通过观看二氧化碳数值及曲线的变化,感叹先进的教学设备的神奇,并被深深吸引。

学生可以在每个小组中选出电脑操作水平高的成员作为组长,负责这个小组的电脑操作,各小组根据各自的实验数据和图线的变化,分析实验原因,得出实验结论。

学生对本节内容有整体把握和宏观认识,认同绿色植物对维持生物圈中碳氧平衡的重要意义

学生分小组,畅谈生活中二氧化碳增多的原因,结合我们的生活体验,谈谈二氧化碳增多,给我们的生活带来的影响,并积极寻找解决问题的方法。

教师以一名探究者和协作者的身份融入到学生中间,给予适当的指导和点播,拉近师生之间的距离。逐步培养学生获取新知、分析和解决问题的能力,突出创新精神和实践能力的培养。

通过巩固提升、课堂小结,首尾呼应,使学生对本节的知识体系更加明朗、清晰。

这一环节增强了学生的主人翁责任感,提高学生爱绿护绿的意识。

课标分析:

一、课标要求

《义务教育生物学课程标准(2011年版)》在“课程内容”部分“生物圈中的绿色植物”主题中提出以下要求。

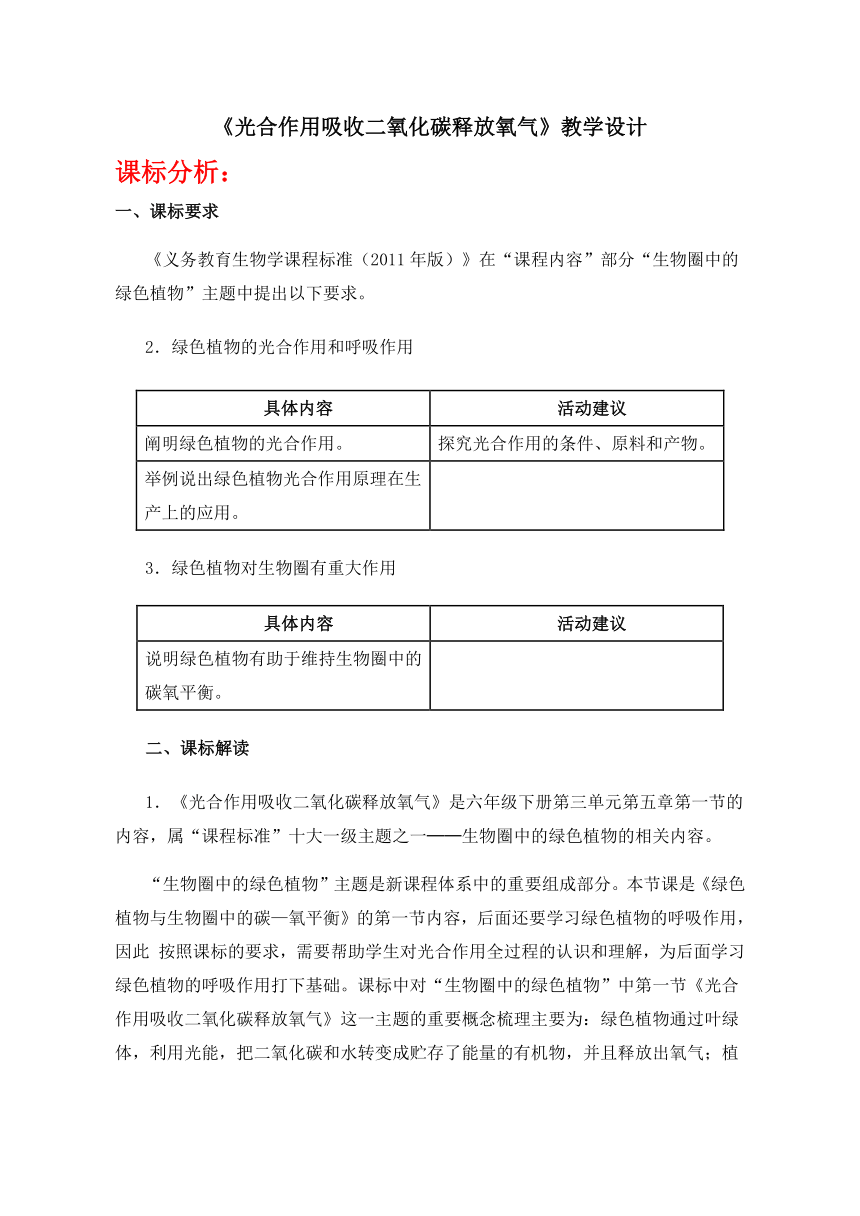

2.绿色植物的光合作用和呼吸作用

具体内容

活动建议

阐明绿色植物的光合作用。

探究光合作用的条件、原料和产物。

举例说出绿色植物光合作用原理在生产上的应用。

?

3.绿色植物对生物圈有重大作用

具体内容

活动建议

说明绿色植物有助于维持生物圈中的碳氧平衡。

?

二、课标解读

1.《光合作用吸收二氧化碳释放氧气》是六年级下册第三单元第五章第一节的内容,属“课程标准”十大一级主题之一──生物圈中的绿色植物的相关内容。

“生物圈中的绿色植物”主题是新课程体系中的重要组成部分。本节课是《绿色植物与生物圈中的碳—氧平衡》的第一节内容,后面还要学习绿色植物的呼吸作用,因此 按照课标的要求,需要帮助学生对光合作用全过程的认识和理解,为后面学习绿色植物的呼吸作用打下基础。课标中对“生物圈中的绿色植物”中第一节《光合作用吸收二氧化碳释放氧气》这一主题的重要概念梳理主要为:绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转变成贮存了能量的有机物,并且释放出氧气;植物在生态系统中扮演重要角色,它能制造有机物和氧气;为人类提供许多可利用的资源。www.renjiaoshe.com

本节的具体内容为:阐明绿色植物的光合作用;举例说出绿色植物光合作用原理在生产上的应用。因此在本节的实际教学中,还需要侧重帮助学生建立更为具体的概念。例如,光合作用的实质及反应式,光合作用的原理在农业生产上有广泛应用。课标进一步提出了教学要求和建议:教师应积极组织学生开展各种探究活动,加深学生对相关知识的理解,提高学生运用知识解决实际问题的能力。

2. 第五章的教材内容,突出了绿色植物在生物圈中的重要作用这一主线,按照这一主线将绿色植物的光合作用分为两节(第四章、第五章第一节)内容一一向学生展现,既保证了光合作用内容的整体性,又帮助学生站在生物圈的高度来认识光合作用的重要意义。本章不仅介绍了光合作用的原料、产物等知识,而且帮助学生在了解光合作用吸收二氧化碳并释放氧气、更加全面地认识光合作用的基础上,认同绿色植物有助于维持生物圈中的碳—氧平衡。

教材分析:

一、《光合作用吸收二氧化碳释放氧气》在整个课程教材体系中的地位

上一章明确了“绿色植物进行光合作用的条件—光”及“光合作用的产物——有机物”之后,本章安排了光合作用吸收二氧化碳释放氧气的内容,这样就完整地呈现了光合作用的过程。因此,教材在本节中给出了光合作用的实质:“绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转变成贮存了能量的有机物,并且释放出氧气的过程。”课程标准的要求是:阐明绿色植物的光合作用,所以对于光合作用的实质要达到理解层次的要求。

二、鲁教版对《光合作用吸收二氧化碳释放氧气》教学内容的整合

《光合作用吸收二氧化碳放出氧气》是生物人教版六年级下册第五章绿色植物与生物圈中的碳-氧平衡中的第一节。有关光合作用吸收二氧化碳释放氧气”的内容是通过实验串联起来的。本节的引入是通过海尔蒙特实验过程的资料,引发学生思考:光合作用除了水之外,还有什么?紧接着,教材又呈现普利斯特利的三个实验,引导学生思考:植物能够更新由于蜡烛燃烧或动物呼吸而变得污浊了的空气?即绿色植物在光下吸收了什么气体,又排出了什么气体?那么,怎么解决上面的疑问呢?紧接着,教材又安排了两个演示实验,分别证明了光合作用吸收二氧化碳放出氧气。关于光合作用原料的教学,教师设置疑问:二氧化碳真的是绿色植物光合作用所必需的吗?通过演示实验让学生明确实验现象,对实验结果进行分析,引导学生理解实验原理。验证光合作用能产生氧气的实验可分两步进行,首先让学生观察光下金鱼藻放气泡的实验,让学生思考光合作用除了能制造有机物还能制造什么物质?引导学生作出假设,然后通过实验,验证金鱼藻放出的气体是氧气。当然这两个实验也可改为探究实验,让学生自己设计。用海尔蒙特和普利斯特利的两个实验引入,是因为科学发现出气人们产生的疑问比较贴近生活,符合学生的心理特点,容易引起学生的兴趣,更重要的是可以使学生了解光合作用的发生过程,知道知识的来龙去脉,从而培养创新精神。

完成了两个演示实验后,教材建构了光合作用的实质和总反应式,建构时可根据本节实验得出的结论及联系上一章所学的内容。对于光合作用在农业生产上的应用,引导学生按照从感性认识到理性认识的认知规律进行学习,把所得的理论知识应用到生产实践中。根据光合作用的概念和反应式,讨论如何提高农作物的产量。

三、《光合作用吸收二氧化碳释放氧气》教学资源的取舍

1.导入新课时,联系生活,谈活动体会。师生一起体验:用手捏紧鼻孔,闭嘴1分钟,谈活动感受,再利用教材,让学生得出生物的呼吸和燃料的燃烧会消耗氧气,放出二氧化碳 。引起学生学习的好奇心、激发学生的探究兴趣。创设驱动性问题:我们为什么没有感觉到缺氧呢,氧从何来?二氧化碳哪去了?作为贯穿本节课的主线,引出本节课的主要学习内容绿色植物的光合作用。

2.由于教学时间有限,对两个经典实验有所取舍,只利用了英国科学家普利斯特利的经典实验引入,引发思考:绿色植物为什么能够更新由于蜡烛燃烧或动物呼吸而变得污浊的空气。即绿色植物在光下吸收了什么气体,又排出了什么气体。引发学生进一步验证驱动性问题:光合作用真的产生氧气,消耗二氧化碳吗?

3.以耳听为虚,眼见为实,让学生认识到运用观察、实验的方法进行科学验证的重要性。大胆将课本的“光合作用产生氧气”这个演示实验,设计成探究实验,通过详细的实验步骤让学生自主地完成对光合作用产生氧气的观察及对产生的实验现象进行原因分析,培养学生的实验探究能力和观察归纳分析能力。

4.“光合作用吸收二氧化碳”这个演示实验,则降低了该实验难度,而是通过一种高科技手段数字传感器来观察陆生植物的光合作用中二氧化碳数值的变化,让小组合作分析实验过程中实验数据及图线的变化,从而得出实验结论光合作用消耗二氧化碳。

5.总结两个实验结论,将光合作用在维持生物圈中的重大意义前置,帮助学生认同绿色植物对维持生物圈中碳氧平衡的重要意义。联系生活,谈谈环境中二氧化碳增多的原因,并说说已经对我们的生活产生了什么影响?我们应该如何去做?增强学生的环保意识。

四、教学重点、难点

教学重点:感受绿色植物吸收二氧化碳,产生氧气

运用观察、实验探究的方法验证绿色植物产生氧气。

教学难点: 通过数字传感器感受绿色植物光合作用过程空气中二氧化碳数值的变化,分析实验数据及图线的变化。

五、教学课时:2课时

六、课型:实验课

学情分析:

一、学生已有知识经验分析

学生在学习了第四章绿色植物是生物圈中有机物的制造者之后,已经了解植物是生产者的角色,具备了这样的知识储备,再来学习光合作用吸收二氧化碳释放氧气这一节,进一步补充光合作用全过程的认识和理解。并且学生已经认识了人的呼吸和燃料的燃烧需要消耗氧气,放出二氧化碳。但是生物圈中人并没有感到缺氧,引出绿色植物的光合作用在维持生物圈中碳-氧平衡中起着重大作用。

二、学生年龄特点分析

六年级学生的认知结构和心理特征都还处在一个比较直观的层面,这个年龄阶段的学生长于形象思维,同时好奇心强、求知欲及参与课堂的主动性高,根据学生的这些年龄特点,课前抓住六年级学生对新知识学习欲望强的心理,以问题:“动植物呼吸和物体燃烧消耗了大量的氧气,为什么我们没有感到缺氧呢?”这一问题来导入新课,这样的导入既概括了旧知识,又可以让学生带着问题在思考中去学习新知识,培养学生爱动脑,勤思考的习惯,帮助学生形成整体的知识框架和体系。

接着通过通过经典实验的引入,贴近生活,符合这个年龄段学生的心理特点,容易引发学生的兴趣。更可以使学生了解光合作用的发生过程,知道知识的来龙去脉,培养创新精神。而接下来对光合作用吸收二氧化碳释放氧气的两个实验验证,也是根据这个年龄学生注意的深度、广度和持久性差的特点,采用不同的实验探究方法,让学生独立设计并完成探究实验,培养其科学素养,创新精神以及动手操作的实践能力。

联系生活实际,利用这个年龄段的学生爱发言,喜欢展示自己的特点,让学生们畅谈生活中的雾霾的危害以及生活中减轻雾霾的一些好的建议和做法。学生在这个过程中理解掌握光合作用的过程,认识到绿色植物在维持生物圈中碳氧平衡的重要作用,更培养其爱护植物,热爱自然,保护环境的情感意识。

三、学生学习能力分析

学生思维活跃,对实验有极大的兴趣,而本节内容有四个小实验,经过前面的实验学习、探究 ,学生已经对实验过程、实验步骤、实验注意事项等比较熟悉。 学生愿意也渴望重复科学家们曾经走过的探索之路。他们已经具有了一定的设计实验能力,也有了自主分析的基础,满足大多数学生自主动手实验的这一愿望,会使学生的学习兴趣大大提高。既保证老师在课堂上的主导作用,也保证了学生学习到知识的同时,充分的发挥其最大的自主性。特别是在验证光合作用吸收二氧化碳的实验中,存在一定的实验难度,动手能力强的同学可协助能力差的同学共同完成。

四、学生课前准备情况

学生课前上网查找关于普利斯特利的经典实验的视频,了解关于光合作用的过程,上网收集和分析资料,查阅当地哪些水生植物或陆生植物吸收二氧化碳放出氧气能力强,收集上课所需的植物及其他一些实验材料,为课上的实验探究做好课前准备。

教学设计:

一、教学目标

1.感受绿色植物吸收二氧化碳,产生氧气。

2.运用观察、实验探究的方法验证绿色植物产生氧气。

3.通过数字传感器感受绿色植物光合作用过程空气中二氧化碳数值的变化,分析实验数据及图线的变化。

4.说明绿色植物有助于维持生物圈中的碳-氧平衡。

5.联系生活,认同绿色植物对维持生物圈中碳氧平衡的重要意义,提高爱绿护绿的意识。

二、课型

实验课 1课时

三、教学资源

多媒体课件、黑藻、矿泉水瓶、灯泡、铁架台、水槽、水、电脑、二氧化碳传感器、玻璃钟罩、陆生绿色植物、卫生香、火柴、集气瓶

四、学生学习效果评测和评价方式设计

1.通过观看课件,自主学习后,对普利斯特利的著名实验进行分析,使90%的同学感受绿色植物吸收二氧化碳,产生氧气。

2.通过先自主学习,再小组合作观察、实验探究的方法验证绿色植物产生氧气,使90%同学感知绿色植物产生氧气。

3.以小组合作探究的方式,通过数字传感器感受绿色植物光合作用过程空气中二氧化碳数值的变化,分析实验数据及图线的变化,使80%同学感知绿色植物吸收二氧化碳。

4.通过对两个探究实验的总结,说明绿色植物有助于维持生物圈中的碳-氧平衡,帮助100%学生认同绿色植物对维持生物圈中碳氧平衡的重要意义。

5.联系生活,谈谈环境中二氧化碳增多的原因,并说说已经对我们的生活产生的影响,使100%的学生增强主人翁意识。

五、学生课前活动设计

1.学生预习本节内容,上网查阅并观看海尔蒙特和普利斯特利的两个实验视频。

2.学生参与准备本节两个探究实验所需的一些实验材料。

3.学生收集雾霾的有关资料,并查找相关的治理措施。

六、 教学过程

教学流程

教师课堂活动设计

学生活动设计

设计意图

活动体验,问题导入

联系生活,谈活动体会。教师边演示边和学生一起来进行一个体验:用手捏紧鼻孔,闭嘴1分钟,活动结束后,让学生谈活动感受。

教师总结除了人之外,生物的呼吸和燃料的燃烧会消耗氧气,放出二氧化碳。提出驱动性问题:我们为什么没有感觉到缺氧呢,氧从何来?二氧化碳哪去了?

学生跟随老师一起进行活动体验,活动结束后,学生谈活动体验,并分析憋气原因,认识到人的呼吸需要消耗氧气。

学生思考问题

引起学生学习的好奇心、激发学生的探究兴趣。

通过驱动性问题引出植物的光合作用

出示课件,自主学习

教师播放课件,让学生边观看边思考其中的问题,总结归纳,引发学生思考:为什么植物能够更新由于蜡烛燃烧或动物呼吸而变得污浊的空气。即绿色植物在光下吸收了什么气体,又排出了什么气体。

学生观看课件,并自主思考、回答相关问题,进一步重温经典实验,并认同光合作用产生氧气,消耗二氧化碳。

科学发现初期人们产生的疑问比较贴近生活,符合学生的心理特点,容易引发学生的兴趣,从而急于进一步验证驱动性问题:光合作用真的产生氧气,消耗二氧化碳吗

分组实验探究一:光合作用产生氧气

教师在实验前,先作个小魔术,有个空瓶,这是一个快熄灭的木条,见证奇迹木条复燃

教师交流展示多媒体课件,让学生阅读实验目的和材料用具,按照大屏幕上的实验步骤进行操作。要求边观察边思考以下问题:

1、植物在水中产生气泡,说明什么?

2、老师和有的小组在实验时发现水会从吸管处排出瓶外,什么原因?有的小组并没有出现这种现象,为什么?

3、如果瓶中植物光合作用产生的气体能使快熄灭的木条燃烧更旺,这是什么气体?

教师来验证产生的气体是否是氧气。

学生解密,氧气有助燃作用,能使快熄灭的木条燃烧更旺的气体是氧气。

学生按照大屏幕上的实验步骤,边观察边思考问题,有疑问,小组成员间互相交流,解决疑问并简要记录在学案上,达成共识。组内不能解决的问题记下来。

学生观看实验现象,进一步认同产生的气体是氧气

实验前以一个小魔术为切入点,引起学生的思考,进一步激发学生的探究热情。

通过详细的实验步骤让学生自主地完成对光合作用产生氧气的观察及对产生的实验现象进行原因分析,培养学生的实验探究能力和观察归纳分析能力。

培养学生的实事求是精神。

分组实验探究二:光合作用吸收二氧化碳

总结提升,构建知识体系

联系生活,情感升华

教师用一种高科技手段来验证课前提到的人呼吸的气体中含有较多的二氧化碳。先一一认识这些仪器用具:数据采集器、二氧化碳传感器(用来测量空气中二氧化碳的数值变化)。

了解二氧化碳传感器的作用后,教师引导学生按照大屏幕上的步骤开始操作,验证光合作用是植物吸收二氧化碳的过程。有问题可以请老师帮忙,要求学生注意各个小组实验数据和图线的变化?并分析原因。

教师总结两个实验结论,引领学生以光合作用如何产生氧气、消耗二氧化碳这一核心问题为驱动,构建本节的知识体系说明绿色植物有助于维持生物圈中的碳-氧平衡。

联系生活,教师引导学生分小组谈谈环境中二氧化碳增多的原因,并说说已经对我们的生活产生了哪些影响?我们应该如何去做?

学生观看老师的演示,通过观看二氧化碳数值及曲线的变化,感叹先进的教学设备的神奇,并被深深吸引。

学生可以在每个小组中选出电脑操作水平高的成员作为组长,负责这个小组的电脑操作,各小组根据各自的实验数据和图线的变化,分析实验原因,得出实验结论。

学生对本节内容有整体把握和宏观认识,认同绿色植物对维持生物圈中碳氧平衡的重要意义

学生分小组,畅谈生活中二氧化碳增多的原因,结合我们的生活体验,谈谈二氧化碳增多,给我们的生活带来的影响,并积极寻找解决问题的方法。

教师以一名探究者和协作者的身份融入到学生中间,给予适当的指导和点播,拉近师生之间的距离。逐步培养学生获取新知、分析和解决问题的能力,突出创新精神和实践能力的培养。

通过巩固提升、课堂小结,首尾呼应,使学生对本节的知识体系更加明朗、清晰。

这一环节增强了学生的主人翁责任感,提高学生爱绿护绿的意识。