24 诗词曲五首 课件(共59张PPT)

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

十五从军征

《乐府诗集》

乐府诗

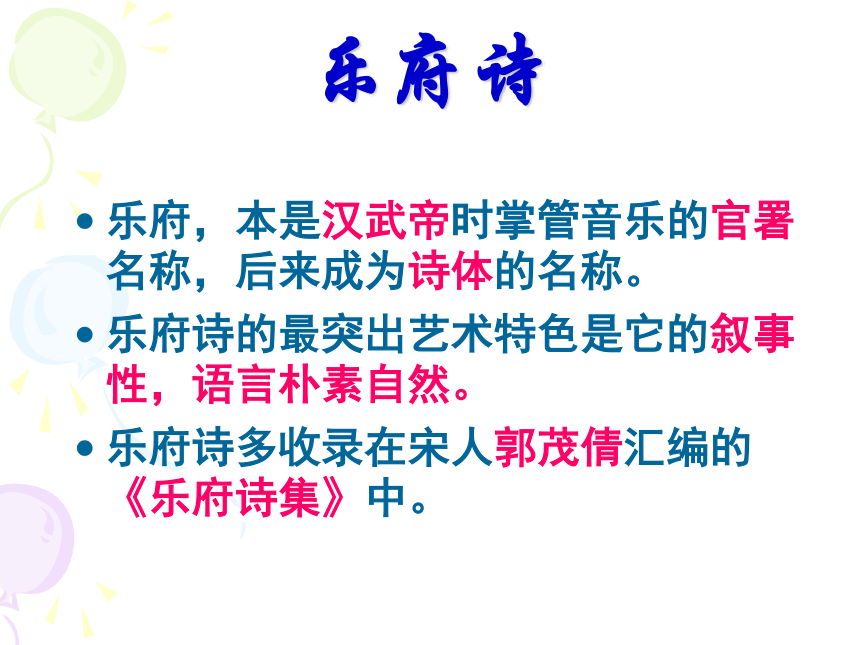

乐府,本是汉武帝时掌管音乐的官署名称,后来成为诗体的名称。

乐府诗的最突出艺术特色是它的叙事性,语言朴素自然。

乐府诗多收录在宋人郭茂倩汇编的《乐府诗集》中。

乐府诗在叙事艺术上的特色:

1、选材内容上贴近生活

2、叙事技巧上多以时间为序,对事件进行简单叙述

3、在形象塑造上多通过语言,动作展示人物性格

4、语言朴素,而富有感情。

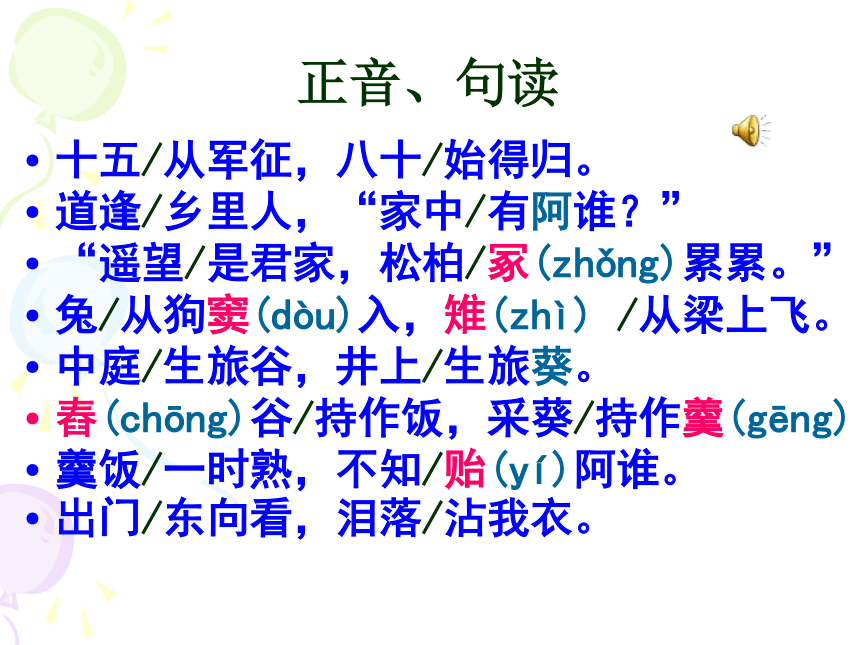

十五/从军征,八十/始得归。

道逢/乡里人,“家中/有阿谁?”

“遥望/是君家,松柏/冢(zhǒng)累累。”

兔/从狗窦(dòu)入,雉(zhì) /从梁上飞。

中庭/生旅谷,井上/生旅葵。

舂(chōng)谷/持作饭,采葵/持作羹(gēng) 。

羹饭/一时熟,不知/贻(yí)阿谁。

出门/东向看,泪落/沾我衣。 ?

正音、句读

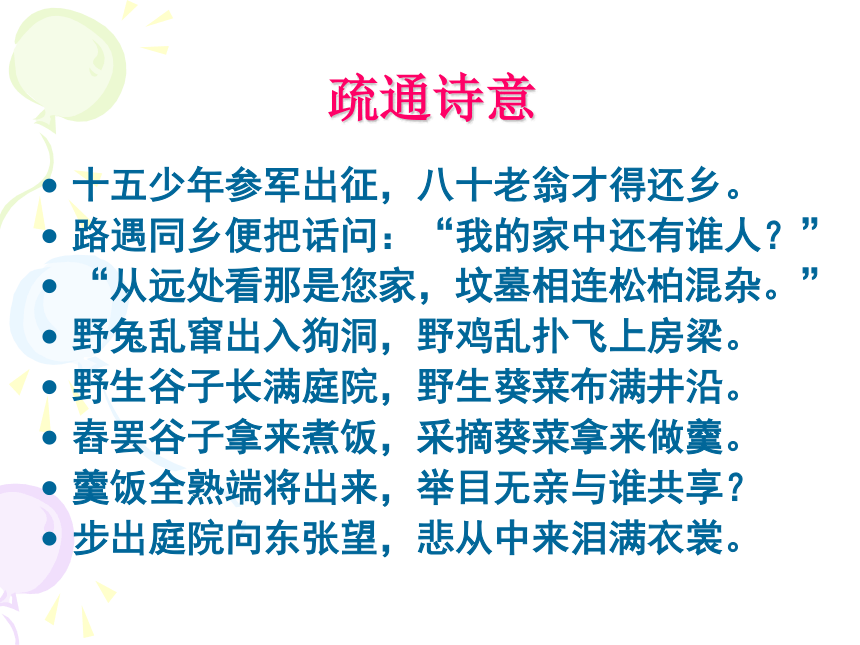

疏通诗意

十五少年参军出征,八十老翁才得还乡。

路遇同乡便把话问:“我的家中还有谁人?”

“从远处看那是您家,坟墓相连松柏混杂。”

野兔乱窜出入狗洞,野鸡乱扑飞上房梁。

野生谷子长满庭院,野生葵菜布满井沿。

舂罢谷子拿来煮饭,采摘葵菜拿来做羹。

羹饭全熟端将出来,举目无亲与谁共享?

步出庭院向东张望,悲从中来泪满衣裳。

讨论.探究

1、分析老兵形象。

2、造成老兵悲惨命运的根源是什么?

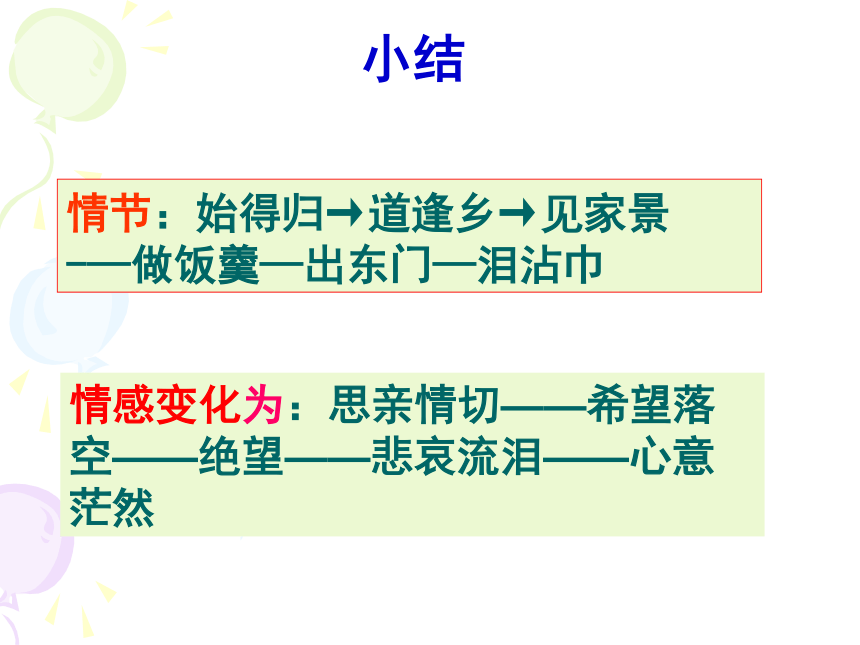

情节:始得归→道逢乡→见家景 -—做饭羹—出东门—泪沾巾

情感变化为:思亲情切——希望落空——绝望——悲哀流泪——心意茫然

小结

主旨: 这首诗主要表现了久经征战的老兵,还家后的凄凉处境,悲苦心情。揭露了封建兵役制度给人民带来的深重灾难。

作者介绍

岑参,盛唐最典型的边塞诗人。荆州江陵(今属湖北)人。与另一位边塞诗人高适齐名,世称“高岑”。岑参曾两度出塞,在新疆前后呆了六年,对军旅生活和边地风光有着切身的体会。其诗气势宏大,风格奇峭,想像丰富,色彩绚丽,并充满乐观进取的精神。

作者简介

课题是“白雪歌送武判官归京”,点明本诗是雪中送别诗,即在西北边塞的冰雪背景下,岑参送朋友武判官回到京城长安去。这是戍边将士之别。

北风/卷地/白草折,胡天/八月/即飞雪。

忽如/一夜/春风来,千树/万树/梨花开。

散入/珠帘/湿罗幕,狐裘/不暖/锦衾薄。

将军/角弓/不得控,都护/铁衣/冷难着。

瀚海/阑干/百丈冰,愁云/惨淡/万里凝。

中军/置酒/饮归客,胡琴/琵琶/与羌笛。

纷纷/暮雪/下辕门,风掣/红旗/冻不翻。

轮台/东门/送君去,去时/雪满/天山路。

山回/路转/不见君,雪上/空留/马行处。

朗读提示:①注意语速的快慢②注意语调的高低③注意语气的轻重

此诗的内容由哪两部

分组成的?

一部分是咏雪;一部分是写送别。

咏雪

送别

白雪歌送武判官归京

北风/卷地/白草折,胡天/八月/即飞雪。 忽如/一夜/春风来,千树/万树/梨花开。 散入/珠帘/湿罗幕,狐裘/不暖/锦衾薄。 将军/角弓/不得控,都护/铁衣/冷难着。 瀚海/阑干/百丈冰,愁云/惨淡/万里凝。

咏雪——瀚海雪景图

中军/置酒/饮归客,胡琴/琵琶/与羌笛。 纷纷/暮雪/下辕门,风掣/红旗/冻不翻。 轮台/东门/送君去,去时/雪满/天山路。 山回/路转/不见君,雪上/空留/马行处。

送别——风雪送客图

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

哪一句诗在文章中起到过渡作用?(从雪景过渡到送别)

这两句诗中有一个字既是写景,又是写情,是哪一个字?

“愁”字蕴含着哪几层意思?

北风/卷地/白草折,胡天/八月/即飞雪。忽如/一夜/春风来,千树/万树/梨花开。散入/珠帘/湿罗幕,狐裘/不暖/锦衾薄。将军/角弓/不得控,都护/铁衣/冷难着。瀚海/阑干/百丈冰,愁云/惨淡/万里凝。中军/置酒/饮归客,胡琴/琵琶/与羌笛。纷纷/暮雪/下辕门,风掣/红旗/冻不翻。轮台/东门/送君去,去时/雪满/天山路。山回/路转/不见君,雪上/空留/马行处。

体会诗歌的美: ①修辞美 ②描写美 ③意境美 ④措辞美

我认为诗中————一句写得好,原因是——— 。

示例:

我认为诗中的“北风卷地白草折, 胡天八月即飞雪”写的好,原因是:一个“卷”字, 一个“折”字分别从正面和侧面写出了风势之猛。“飞”勾画出了一幅雪花漫天飘舞的形象。“即”字表现了诗人的惊奇之情。这两句极写边塞的风狂雪早。

既然是送别,为什

么又要咏雪呢?

以雪景衬托别情,情景交

融,诗人描绘边塞八月冰天雪地、

愁云惨淡、苦寒难耐的景象,更

能衬托诗人送朋友的无限惆怅之

情。

奇美

奇寒

﹜

﹜

咏雪

——

——

送别

牵挂

惜别

衬托

白雪歌送武判官归京

岑参

这种感情是通过哪些语句体现出来的?

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。——设宴饯别

轮台东门送君去,去时雪满天山路。——雪中送别

山回路转不见君,雪上空留马行处。——依依惜别

你还学过哪些送别诗?

送杜少府之任蜀州

王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在岐路,儿女共沾巾。

送孟浩然之广陵 李白 故人西辞黄鹤楼, 烟花三月下扬州。 孤帆远影碧空尽, 惟见长江天际流。

赠汪伦

李白

李白乘舟将欲行, 忽闻岸上踏歌声。

桃花潭水深千尺, 不及汪伦送我情!

南乡子

登京口北固亭有怀

辛弃疾

北固山图

北固山在镇江市区北面长江边上, 山壁陡峭,形势险固,南朝梁武帝曾题书“天下第一江山”盛赞。雄居山巅的甘露寺,有许多有关三国时代吴国的传说和遗迹 。

辛弃疾 字幼安,号“稼轩居士,南宋爱国词人、军事家和政治家。 思想内容︰抒写恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对南宋统治者屈辱投降的不满。风格 ︰ 豪放 热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为“苏辛”。作品有《稼轩长短句》。

【写作背景】:

作者在公元1203年(宋宁宗嘉泰3年)六月被起用为知绍兴府兼浙东安抚使后不久,即第二年的阳春三月,改派到镇江去做知府。镇江,在历史上曾是英雄用武和建功立业之地,此时成了与金人对垒的第二道防线。每当他登临京口(即镇江)北固亭时,触景生情,不胜感慨系之。这首词就是在这一背景下写成的。

南乡子·登京口北固亭有怀

辛弃疾

何处/望神州?满眼/风光/北固楼。千古兴亡/多少事?悠悠。不尽长江/滚滚流。

年少/万兜鍪(dōumóu),坐断/东南/战未休。天下/英雄/谁敌手?曹刘。生子当如/孙仲谋。

什么地方可以看见中原呢?在北固楼上,满眼都是美好的风光。从古到今,有多少国家兴亡大事呢?不知道,年代太久了。只有长江的水滚滚东流,永远也流不尽。

想着当年孙权在青年时代,已带领了千军万马,他能占据东南,坚持抗战,没有向敌人低头和屈服过。天下英雄谁是孙权的敌手呢?只有曹操和刘备而已。这样也就难怪曹操说:“生子当如孙仲谋。”

疏通诗意

何处望神州?满眼风光北固楼。

此时南宋与金以淮河分界,辛弃疾站在长江之滨的北固楼上,翘首遥望江北金兵占领区,大有风景不再、山河变色之感。望神州何处?弦外之音是中原已非己有了!开篇这突如其来的呵天一问,直可惊天地,泣鬼神。

赏析

千古兴亡多少事?

这句问语纵观千古成败,意味深长,回味无穷。然而,往事悠悠,英雄往矣,只有这无尽的江水依旧滚滚东流。

悠悠,不尽长江滚滚流!

“悠悠”者,兼指时间之漫长久远,和词人思绪之无穷也。千古多少兴亡事,逝者如斯乎?而词人胸中倒来倒去的不尽愁思和感慨,又何尝不似这长流不息的江水呢!

上片

问江山

问兴亡

壮丽河山,风景不再,山河变色

纵观千古成败,意味深长 。“悠悠” 指时间久远,和词人思绪之无穷。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。

这两句是实写史事,因为它是千真万确的历史,因而更具有说服力和感染力。作者在这里一是突出了孙权的年少有为,“年少”而敢于与雄才大略、兵多将广的强敌曹操较量,这就需要非凡的胆识和气魄。二是突出了孙权的盖世武功,他不断征战,不断壮大。而他之“坐断东南”,形势与南宋政权相似。显然,稼轩热情歌颂孙权的不畏强敌,坚决抵抗,并战而胜之,正是反衬当朝文武之辈的庸禄无能、懦怯苟安。

天下英雄谁敌手?

第三次发问,不惜以夸张之笔极力渲染孙权不可一世的英姿。

曹、刘。生子当如孙仲谋。

词人把孙权作为三国时代第一流叱咤风云的英雄来颂扬,其所以如此用笔,实借凭吊千古英雄之名,慨叹当今南宋无大智大勇之人执掌乾坤也!,“生子当如孙仲谋”这句话,本是曹操的语言,而由辛弃疾口中说出,却是代表了南宋人民要求奋发图强的时代的呼声。

下片 运用典故,借对青年孙权英雄有为,不惧强敌的盛赞,委婉地暗示了对于朝廷偏安江南的不满 。同时也表达自己的忧国忧民的情怀。

这首词时空纵横开阖,气势宏大,融典故入词,借古讽今, 寄情委婉深沉,达到很高的艺术境界。

这首词通篇三问三答,互相呼应,感叹雄壮,意境高远。它与稼轩同时期所作另一首登北固亭词《永遇乐》相比,一风格明快,一沉郁顿挫,同是怀古伤今,写法大异其趣,而都不失为千古绝唱,亦可见辛弃疾丰富多彩之大手笔也。

小结

永遇乐·京口北固亭怀古

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。 舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下, 一片神鸦社鼓。凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?

词的上片怀念孙权、刘裕。孙权坐镇东南,击退强敌;刘裕金戈铁马,战功赫赫,收复失地,气吞万里。对历史人物的赞扬,也就是对主战派的期望和对南宋朝廷苟安求和者的讽刺和谴责。

下片引用南朝刘义隆冒险北伐,招致大败的历史事实,忠告韩侂胄要吸取历史教训,不要草率从事,接着用四十三年来抗金形势的变化,表示词人收复中原的决心不变,结尾三句,借廉颇自比,表示出词人报效国家的强烈愿望和对宋室不能进用人才的慨叹。

过零丁洋

文天祥

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。 山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。 惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。 人生自古谁无死!留取丹心照汗青。

文天祥:(1236~1283),初名云孙,字天祥,改字宋瑞,又字履善,号文山,吉安(今江西县名)人。 宋理宗宝佑四年(1256)考取进士第一名。历任湖南提刑,知赣州。恭帝德佑元年(1275)元兵渡江,文天祥起兵勤王。临安危急,奉命至元营议和,因坚决抗争被扣留,后冒险脱逃,拥立益王赵罡,至福建募集将士,进兵江西,恢复州县多处。后兵败被俘至元大都,终以不屈被害。封信国公。 作品有《文山先生全集》

作者简介:

祥兴元年(1278)十二月,文天祥兵败被俘。第二年元月,元军出珠江口,进军南宋最后据点崖山,文天像被押解同行,过零丁洋时写了这首诗,决心以死殉国。后来元军统张弘范再逼他招降南宋抵抗人士时,文天祥出此诗以明志节。

背景资料:

辛苦遭逢起一经,

干戈寥落四周星。

回想我早年由科举入仕历尽苦辛,如今战火消歇已熬过了四个周星。

山河破碎风飘絮,

身世浮沉雨打萍。

国家危在旦夕恰如狂风中的柳絮,个人又哪堪言说似骤雨里的浮萍。

疏通诗意

惶恐滩头说惶恐,

零丁洋里叹零丁。

惶恐滩的惨败让我至今依然惶恐,零丁洋身陷元虏可叹我孤苦零丁。

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

人生自古以来有谁能够长生不死,我要留一片爱国的丹心映照汗青。

疏通诗意

1、首联回顾了诗人怎样的经历?

2、颔联“风飘絮”“雨打萍”比喻什么?

写了个人和国家的两件大事:一是21岁读经书入仕途;二是在国家危急存亡关头,起兵勤王抗元。

“风飘絮”比喻国家命运惨淡,危在旦夕;“雨打萍”比喻自己家破人亡,孤苦伶仃。

3、颈联两人个“惶恐”两个“零丁”各有什么含义“表达了作者怎样的思想感情?

4、尾联表明了诗人怎样的气节?

前者各表地名,后者各表心绪。

写出了形式的险恶和境况的危苦。

表明诗人舍生取义,以死明志的决心。

通过追忆自己抗元的艰辛经历,表现诗人忧国之痛和愿意以死明志、为国捐躯的豪情壮志。

思想感情:

叙事

步入仕途

起兵抗元

国家危难

命运艰辛

形势险恶

境况危苦

抒情

舍生取义

名垂青史

比喻

对偶

追忆抗元经历,表现忧国之痛和以死明志、为国捐躯的豪情壮志

继唐朝诗、宋词之后蔚为一文学之盛的元曲有着它独特的魅力:一方面,元曲继承了诗词的清丽婉转;一方面,元代社会使读书人位于“八娼九儒十丐”的地位,政治专权,社会黑暗,因而使元曲放射出极为夺目的战斗的光采,透出反抗的情绪;锋芒直指社会弊端,直斥“不读书最高,不识字最好,不晓事倒有人夸俏”的社会,直指“人皆嫌命窘,谁不见钱亲”的世风。元曲中描写爱情的作品也比历代诗词来得泼辣,大胆。这些均足以使元曲永葆其艺术魅力。

但相形之下,元曲的流传绝不及唐诗宋词之广,这是人们对元曲的体式感到陌生缘故,我们在此对其予以简略介绍。

元曲有杂剧、散曲之分。散曲又有套数,小令带过曲之别。

我国古代音乐把调节器式叫保重宫调。曲的宫调出于隋唐燕乐,以琵琶四弦定为宫、商、角、羽四声,每弦上构成七调,宫声的七调叫“宫”,其他的都调,共得二十八宫调。但在元曲中常用的,只有仙吕宫、南吕宫、黄钟宫、正宫、大石调、小石调、般涉调、商调、商角调、双调、越调十二种。每一种宫调均有其音律风格,故对于调子的选择,往往有一定的习惯。如王骥德在《曲律》中说:“用宫调须称事之悲欢苦乐,如游赏则用仙吕、双调等类;哀怨则有商调、越调等类。以调合情,容易感人。”

每一宫调都有不同曲牌。套数则由两支以上周一宫调的不同曲牌联缀而

张养浩(1269~1329年),字希孟,号云庄,元代著名散曲家,兼长诗文。原籍山东章丘县相公庄,祖父时迁历城今张公坟村。初为山东东平学正,后任堂邑县尹、监察御史、礼部侍郎、礼部尚书、中书省参政等职。直言敢谏,曾因上书议论时政遭贬黜。至治元年(1321年)弃官还乡,以词曲诗文自适,朝廷数召而不就。天历二年(1329年),关中大旱,饥民相食,应召任陕西行台中丞,致力救灾,劳瘁而死。

作者简介:

元代散曲家

山坡羊

潼关怀古

张养浩

??? 峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都,意踟蹰。伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。兴,百姓苦;亡,百姓苦!

曲牌名

题目

当时关中大旱,饥民相食,灾情十分严峻。经历过宦海浮沉的张养浩本已厌倦官场生活,弃官归养;但得知关中百姓外境危困,毅然受命,出任陕西行台中丞,振济灾民,因此途经潼关。后因积劳成疾,客死任所。张养浩对百姓充满深切的同情,有着强烈的忧患意识。

写作背景

1、给这首曲划分层次,概括大意:

2、“如聚”“如怒”描写了怎样的情景?

3、怎样理解“宫阙万间都做了土”?

第一层:写潼关的雄伟气势。第二层:写作者途经潼关时的所见所感。第三层:总写作者的感慨。

“如聚”形容潼关在重重山峦的包围之中。“如怒”形容黄河之水奔腾澎湃。从视觉、听觉写出了潼关的险要。

这是国家由盛而衰的写照。

4、为什么说“兴,百姓苦;亡,百姓苦”

表现了作者忧虑国计民生的思想感情。

一个朝代兴起,必定大兴土木,修建豪华的宫殿,从而给百姓带来巨大的灾难;一代朝代灭亡,在战争中遭殃的也是百姓。

思想感情:

忧虑国计民生

凭吊写景

山:峰峦如聚

水:波涛如怒

(视)

(听)

雄伟险要

兵家必争

怀古抒情

望:

西都

意:

伤心秦汉--经行处

宫阙万间--做了土

战争连连

改朝换代

主旨议论

兴

亡

百姓苦

人民疾苦

十五从军征

《乐府诗集》

乐府诗

乐府,本是汉武帝时掌管音乐的官署名称,后来成为诗体的名称。

乐府诗的最突出艺术特色是它的叙事性,语言朴素自然。

乐府诗多收录在宋人郭茂倩汇编的《乐府诗集》中。

乐府诗在叙事艺术上的特色:

1、选材内容上贴近生活

2、叙事技巧上多以时间为序,对事件进行简单叙述

3、在形象塑造上多通过语言,动作展示人物性格

4、语言朴素,而富有感情。

十五/从军征,八十/始得归。

道逢/乡里人,“家中/有阿谁?”

“遥望/是君家,松柏/冢(zhǒng)累累。”

兔/从狗窦(dòu)入,雉(zhì) /从梁上飞。

中庭/生旅谷,井上/生旅葵。

舂(chōng)谷/持作饭,采葵/持作羹(gēng) 。

羹饭/一时熟,不知/贻(yí)阿谁。

出门/东向看,泪落/沾我衣。 ?

正音、句读

疏通诗意

十五少年参军出征,八十老翁才得还乡。

路遇同乡便把话问:“我的家中还有谁人?”

“从远处看那是您家,坟墓相连松柏混杂。”

野兔乱窜出入狗洞,野鸡乱扑飞上房梁。

野生谷子长满庭院,野生葵菜布满井沿。

舂罢谷子拿来煮饭,采摘葵菜拿来做羹。

羹饭全熟端将出来,举目无亲与谁共享?

步出庭院向东张望,悲从中来泪满衣裳。

讨论.探究

1、分析老兵形象。

2、造成老兵悲惨命运的根源是什么?

情节:始得归→道逢乡→见家景 -—做饭羹—出东门—泪沾巾

情感变化为:思亲情切——希望落空——绝望——悲哀流泪——心意茫然

小结

主旨: 这首诗主要表现了久经征战的老兵,还家后的凄凉处境,悲苦心情。揭露了封建兵役制度给人民带来的深重灾难。

作者介绍

岑参,盛唐最典型的边塞诗人。荆州江陵(今属湖北)人。与另一位边塞诗人高适齐名,世称“高岑”。岑参曾两度出塞,在新疆前后呆了六年,对军旅生活和边地风光有着切身的体会。其诗气势宏大,风格奇峭,想像丰富,色彩绚丽,并充满乐观进取的精神。

作者简介

课题是“白雪歌送武判官归京”,点明本诗是雪中送别诗,即在西北边塞的冰雪背景下,岑参送朋友武判官回到京城长安去。这是戍边将士之别。

北风/卷地/白草折,胡天/八月/即飞雪。

忽如/一夜/春风来,千树/万树/梨花开。

散入/珠帘/湿罗幕,狐裘/不暖/锦衾薄。

将军/角弓/不得控,都护/铁衣/冷难着。

瀚海/阑干/百丈冰,愁云/惨淡/万里凝。

中军/置酒/饮归客,胡琴/琵琶/与羌笛。

纷纷/暮雪/下辕门,风掣/红旗/冻不翻。

轮台/东门/送君去,去时/雪满/天山路。

山回/路转/不见君,雪上/空留/马行处。

朗读提示:①注意语速的快慢②注意语调的高低③注意语气的轻重

此诗的内容由哪两部

分组成的?

一部分是咏雪;一部分是写送别。

咏雪

送别

白雪歌送武判官归京

北风/卷地/白草折,胡天/八月/即飞雪。 忽如/一夜/春风来,千树/万树/梨花开。 散入/珠帘/湿罗幕,狐裘/不暖/锦衾薄。 将军/角弓/不得控,都护/铁衣/冷难着。 瀚海/阑干/百丈冰,愁云/惨淡/万里凝。

咏雪——瀚海雪景图

中军/置酒/饮归客,胡琴/琵琶/与羌笛。 纷纷/暮雪/下辕门,风掣/红旗/冻不翻。 轮台/东门/送君去,去时/雪满/天山路。 山回/路转/不见君,雪上/空留/马行处。

送别——风雪送客图

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

哪一句诗在文章中起到过渡作用?(从雪景过渡到送别)

这两句诗中有一个字既是写景,又是写情,是哪一个字?

“愁”字蕴含着哪几层意思?

北风/卷地/白草折,胡天/八月/即飞雪。忽如/一夜/春风来,千树/万树/梨花开。散入/珠帘/湿罗幕,狐裘/不暖/锦衾薄。将军/角弓/不得控,都护/铁衣/冷难着。瀚海/阑干/百丈冰,愁云/惨淡/万里凝。中军/置酒/饮归客,胡琴/琵琶/与羌笛。纷纷/暮雪/下辕门,风掣/红旗/冻不翻。轮台/东门/送君去,去时/雪满/天山路。山回/路转/不见君,雪上/空留/马行处。

体会诗歌的美: ①修辞美 ②描写美 ③意境美 ④措辞美

我认为诗中————一句写得好,原因是——— 。

示例:

我认为诗中的“北风卷地白草折, 胡天八月即飞雪”写的好,原因是:一个“卷”字, 一个“折”字分别从正面和侧面写出了风势之猛。“飞”勾画出了一幅雪花漫天飘舞的形象。“即”字表现了诗人的惊奇之情。这两句极写边塞的风狂雪早。

既然是送别,为什

么又要咏雪呢?

以雪景衬托别情,情景交

融,诗人描绘边塞八月冰天雪地、

愁云惨淡、苦寒难耐的景象,更

能衬托诗人送朋友的无限惆怅之

情。

奇美

奇寒

﹜

﹜

咏雪

——

——

送别

牵挂

惜别

衬托

白雪歌送武判官归京

岑参

这种感情是通过哪些语句体现出来的?

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。——设宴饯别

轮台东门送君去,去时雪满天山路。——雪中送别

山回路转不见君,雪上空留马行处。——依依惜别

你还学过哪些送别诗?

送杜少府之任蜀州

王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在岐路,儿女共沾巾。

送孟浩然之广陵 李白 故人西辞黄鹤楼, 烟花三月下扬州。 孤帆远影碧空尽, 惟见长江天际流。

赠汪伦

李白

李白乘舟将欲行, 忽闻岸上踏歌声。

桃花潭水深千尺, 不及汪伦送我情!

南乡子

登京口北固亭有怀

辛弃疾

北固山图

北固山在镇江市区北面长江边上, 山壁陡峭,形势险固,南朝梁武帝曾题书“天下第一江山”盛赞。雄居山巅的甘露寺,有许多有关三国时代吴国的传说和遗迹 。

辛弃疾 字幼安,号“稼轩居士,南宋爱国词人、军事家和政治家。 思想内容︰抒写恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对南宋统治者屈辱投降的不满。风格 ︰ 豪放 热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为“苏辛”。作品有《稼轩长短句》。

【写作背景】:

作者在公元1203年(宋宁宗嘉泰3年)六月被起用为知绍兴府兼浙东安抚使后不久,即第二年的阳春三月,改派到镇江去做知府。镇江,在历史上曾是英雄用武和建功立业之地,此时成了与金人对垒的第二道防线。每当他登临京口(即镇江)北固亭时,触景生情,不胜感慨系之。这首词就是在这一背景下写成的。

南乡子·登京口北固亭有怀

辛弃疾

何处/望神州?满眼/风光/北固楼。千古兴亡/多少事?悠悠。不尽长江/滚滚流。

年少/万兜鍪(dōumóu),坐断/东南/战未休。天下/英雄/谁敌手?曹刘。生子当如/孙仲谋。

什么地方可以看见中原呢?在北固楼上,满眼都是美好的风光。从古到今,有多少国家兴亡大事呢?不知道,年代太久了。只有长江的水滚滚东流,永远也流不尽。

想着当年孙权在青年时代,已带领了千军万马,他能占据东南,坚持抗战,没有向敌人低头和屈服过。天下英雄谁是孙权的敌手呢?只有曹操和刘备而已。这样也就难怪曹操说:“生子当如孙仲谋。”

疏通诗意

何处望神州?满眼风光北固楼。

此时南宋与金以淮河分界,辛弃疾站在长江之滨的北固楼上,翘首遥望江北金兵占领区,大有风景不再、山河变色之感。望神州何处?弦外之音是中原已非己有了!开篇这突如其来的呵天一问,直可惊天地,泣鬼神。

赏析

千古兴亡多少事?

这句问语纵观千古成败,意味深长,回味无穷。然而,往事悠悠,英雄往矣,只有这无尽的江水依旧滚滚东流。

悠悠,不尽长江滚滚流!

“悠悠”者,兼指时间之漫长久远,和词人思绪之无穷也。千古多少兴亡事,逝者如斯乎?而词人胸中倒来倒去的不尽愁思和感慨,又何尝不似这长流不息的江水呢!

上片

问江山

问兴亡

壮丽河山,风景不再,山河变色

纵观千古成败,意味深长 。“悠悠” 指时间久远,和词人思绪之无穷。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。

这两句是实写史事,因为它是千真万确的历史,因而更具有说服力和感染力。作者在这里一是突出了孙权的年少有为,“年少”而敢于与雄才大略、兵多将广的强敌曹操较量,这就需要非凡的胆识和气魄。二是突出了孙权的盖世武功,他不断征战,不断壮大。而他之“坐断东南”,形势与南宋政权相似。显然,稼轩热情歌颂孙权的不畏强敌,坚决抵抗,并战而胜之,正是反衬当朝文武之辈的庸禄无能、懦怯苟安。

天下英雄谁敌手?

第三次发问,不惜以夸张之笔极力渲染孙权不可一世的英姿。

曹、刘。生子当如孙仲谋。

词人把孙权作为三国时代第一流叱咤风云的英雄来颂扬,其所以如此用笔,实借凭吊千古英雄之名,慨叹当今南宋无大智大勇之人执掌乾坤也!,“生子当如孙仲谋”这句话,本是曹操的语言,而由辛弃疾口中说出,却是代表了南宋人民要求奋发图强的时代的呼声。

下片 运用典故,借对青年孙权英雄有为,不惧强敌的盛赞,委婉地暗示了对于朝廷偏安江南的不满 。同时也表达自己的忧国忧民的情怀。

这首词时空纵横开阖,气势宏大,融典故入词,借古讽今, 寄情委婉深沉,达到很高的艺术境界。

这首词通篇三问三答,互相呼应,感叹雄壮,意境高远。它与稼轩同时期所作另一首登北固亭词《永遇乐》相比,一风格明快,一沉郁顿挫,同是怀古伤今,写法大异其趣,而都不失为千古绝唱,亦可见辛弃疾丰富多彩之大手笔也。

小结

永遇乐·京口北固亭怀古

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。 舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下, 一片神鸦社鼓。凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?

词的上片怀念孙权、刘裕。孙权坐镇东南,击退强敌;刘裕金戈铁马,战功赫赫,收复失地,气吞万里。对历史人物的赞扬,也就是对主战派的期望和对南宋朝廷苟安求和者的讽刺和谴责。

下片引用南朝刘义隆冒险北伐,招致大败的历史事实,忠告韩侂胄要吸取历史教训,不要草率从事,接着用四十三年来抗金形势的变化,表示词人收复中原的决心不变,结尾三句,借廉颇自比,表示出词人报效国家的强烈愿望和对宋室不能进用人才的慨叹。

过零丁洋

文天祥

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。 山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。 惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。 人生自古谁无死!留取丹心照汗青。

文天祥:(1236~1283),初名云孙,字天祥,改字宋瑞,又字履善,号文山,吉安(今江西县名)人。 宋理宗宝佑四年(1256)考取进士第一名。历任湖南提刑,知赣州。恭帝德佑元年(1275)元兵渡江,文天祥起兵勤王。临安危急,奉命至元营议和,因坚决抗争被扣留,后冒险脱逃,拥立益王赵罡,至福建募集将士,进兵江西,恢复州县多处。后兵败被俘至元大都,终以不屈被害。封信国公。 作品有《文山先生全集》

作者简介:

祥兴元年(1278)十二月,文天祥兵败被俘。第二年元月,元军出珠江口,进军南宋最后据点崖山,文天像被押解同行,过零丁洋时写了这首诗,决心以死殉国。后来元军统张弘范再逼他招降南宋抵抗人士时,文天祥出此诗以明志节。

背景资料:

辛苦遭逢起一经,

干戈寥落四周星。

回想我早年由科举入仕历尽苦辛,如今战火消歇已熬过了四个周星。

山河破碎风飘絮,

身世浮沉雨打萍。

国家危在旦夕恰如狂风中的柳絮,个人又哪堪言说似骤雨里的浮萍。

疏通诗意

惶恐滩头说惶恐,

零丁洋里叹零丁。

惶恐滩的惨败让我至今依然惶恐,零丁洋身陷元虏可叹我孤苦零丁。

人生自古谁无死,

留取丹心照汗青。

人生自古以来有谁能够长生不死,我要留一片爱国的丹心映照汗青。

疏通诗意

1、首联回顾了诗人怎样的经历?

2、颔联“风飘絮”“雨打萍”比喻什么?

写了个人和国家的两件大事:一是21岁读经书入仕途;二是在国家危急存亡关头,起兵勤王抗元。

“风飘絮”比喻国家命运惨淡,危在旦夕;“雨打萍”比喻自己家破人亡,孤苦伶仃。

3、颈联两人个“惶恐”两个“零丁”各有什么含义“表达了作者怎样的思想感情?

4、尾联表明了诗人怎样的气节?

前者各表地名,后者各表心绪。

写出了形式的险恶和境况的危苦。

表明诗人舍生取义,以死明志的决心。

通过追忆自己抗元的艰辛经历,表现诗人忧国之痛和愿意以死明志、为国捐躯的豪情壮志。

思想感情:

叙事

步入仕途

起兵抗元

国家危难

命运艰辛

形势险恶

境况危苦

抒情

舍生取义

名垂青史

比喻

对偶

追忆抗元经历,表现忧国之痛和以死明志、为国捐躯的豪情壮志

继唐朝诗、宋词之后蔚为一文学之盛的元曲有着它独特的魅力:一方面,元曲继承了诗词的清丽婉转;一方面,元代社会使读书人位于“八娼九儒十丐”的地位,政治专权,社会黑暗,因而使元曲放射出极为夺目的战斗的光采,透出反抗的情绪;锋芒直指社会弊端,直斥“不读书最高,不识字最好,不晓事倒有人夸俏”的社会,直指“人皆嫌命窘,谁不见钱亲”的世风。元曲中描写爱情的作品也比历代诗词来得泼辣,大胆。这些均足以使元曲永葆其艺术魅力。

但相形之下,元曲的流传绝不及唐诗宋词之广,这是人们对元曲的体式感到陌生缘故,我们在此对其予以简略介绍。

元曲有杂剧、散曲之分。散曲又有套数,小令带过曲之别。

我国古代音乐把调节器式叫保重宫调。曲的宫调出于隋唐燕乐,以琵琶四弦定为宫、商、角、羽四声,每弦上构成七调,宫声的七调叫“宫”,其他的都调,共得二十八宫调。但在元曲中常用的,只有仙吕宫、南吕宫、黄钟宫、正宫、大石调、小石调、般涉调、商调、商角调、双调、越调十二种。每一种宫调均有其音律风格,故对于调子的选择,往往有一定的习惯。如王骥德在《曲律》中说:“用宫调须称事之悲欢苦乐,如游赏则用仙吕、双调等类;哀怨则有商调、越调等类。以调合情,容易感人。”

每一宫调都有不同曲牌。套数则由两支以上周一宫调的不同曲牌联缀而

张养浩(1269~1329年),字希孟,号云庄,元代著名散曲家,兼长诗文。原籍山东章丘县相公庄,祖父时迁历城今张公坟村。初为山东东平学正,后任堂邑县尹、监察御史、礼部侍郎、礼部尚书、中书省参政等职。直言敢谏,曾因上书议论时政遭贬黜。至治元年(1321年)弃官还乡,以词曲诗文自适,朝廷数召而不就。天历二年(1329年),关中大旱,饥民相食,应召任陕西行台中丞,致力救灾,劳瘁而死。

作者简介:

元代散曲家

山坡羊

潼关怀古

张养浩

??? 峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都,意踟蹰。伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。兴,百姓苦;亡,百姓苦!

曲牌名

题目

当时关中大旱,饥民相食,灾情十分严峻。经历过宦海浮沉的张养浩本已厌倦官场生活,弃官归养;但得知关中百姓外境危困,毅然受命,出任陕西行台中丞,振济灾民,因此途经潼关。后因积劳成疾,客死任所。张养浩对百姓充满深切的同情,有着强烈的忧患意识。

写作背景

1、给这首曲划分层次,概括大意:

2、“如聚”“如怒”描写了怎样的情景?

3、怎样理解“宫阙万间都做了土”?

第一层:写潼关的雄伟气势。第二层:写作者途经潼关时的所见所感。第三层:总写作者的感慨。

“如聚”形容潼关在重重山峦的包围之中。“如怒”形容黄河之水奔腾澎湃。从视觉、听觉写出了潼关的险要。

这是国家由盛而衰的写照。

4、为什么说“兴,百姓苦;亡,百姓苦”

表现了作者忧虑国计民生的思想感情。

一个朝代兴起,必定大兴土木,修建豪华的宫殿,从而给百姓带来巨大的灾难;一代朝代灭亡,在战争中遭殃的也是百姓。

思想感情:

忧虑国计民生

凭吊写景

山:峰峦如聚

水:波涛如怒

(视)

(听)

雄伟险要

兵家必争

怀古抒情

望:

西都

意:

伤心秦汉--经行处

宫阙万间--做了土

战争连连

改朝换代

主旨议论

兴

亡

百姓苦

人民疾苦

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读