第4课《孙权劝学》课件(共42张PPT)

图片预览

文档简介

课件42张PPT。孙权劝学《资治通鉴》教学目标

知识目标:

1.在学习中掌握重点文言实词的含义。

2.掌握有关文学常识。

能力目标:

培养阅读理解能力。

情感目标:

1.学习吕蒙虚心接受意见、努力学习的精神。

2.感受人物语言的艺术美。 本文选自《资治通鉴》。《资治通鉴》是司马光主持编纂的一部编年体通史,294卷, 记载了从战国到五代共1362年间的史事。书名是当时皇帝宋神宗定的,神宗以其“鉴于往事,有资于治道”命名为《资治通鉴》,意思是说,这是帮助宋王朝治理国家的整个历史借鉴。(资,帮助。治,治理。通,贯通。鉴,借鉴。) 该书以政治、军事为主,涉及经济、文化等。取材除十七史以外,尚有野史、传状、文集、谱录等二百二十二种。

书名“资治”,说明本书编撰(zhuan)的目的是为封建统治阶级提供政治借鉴。 司马光(1019--1086),北宋著名的政治家、史学家。字君实,陕州夏县(今山西夏县)人,居涑(sù )水乡,世称涑水先生。为相八个月病死,追封温国公,世称司马温公。卒谥文正,宝元元年(1038年)进士,曾出任龙图阁直学士、翰林学士等职。反对王安石变法。他的主要成就反映在学术上。著有《司马文正公集》 《稽古录》。他主编的《资治通鉴》是我国第一部编年体通史,内容丰富,叙事简练,是富有文学价值的历史名著。 司马光警枕励志:司马光小时候是个贪玩贪睡的孩子,为此他没少受先生的责罚和同伴的嘲笑,在先生的谆谆教诲下,他决心改掉贪睡的坏毛病,为了早早起床,他睡觉前喝了满满一肚子水,结果早上没有被憋醒,却尿了床,于是聪明的司马光用园木头作了一个警枕,早上一翻身,头滑落在床板上,自然惊醒,从此他天天早早地起床读书,坚持不懈,终于成为了一个学识渊博的 写出了《资治通鉴》的大文豪。 司马光墓园墓园的碑楼

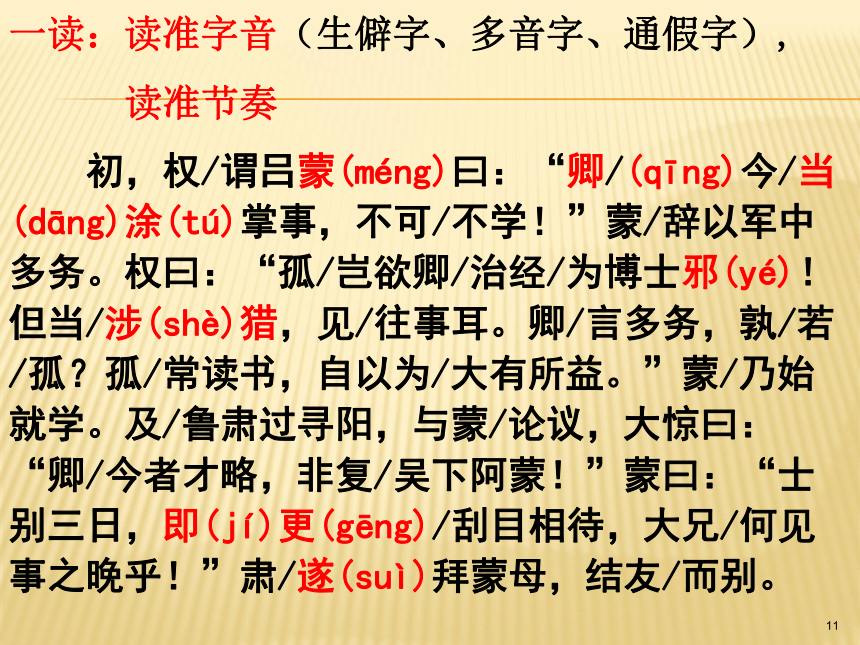

有巨碑记载司马光一生的事迹课文重要人物资料一、孙权二、鲁肃三、吕蒙孙权(182——252),字仲谋,吴郡富春(现在浙江富阳)人,取大乔为妻。三国吴帝国的创建者。自称为春秋时大军事家孙武之后, 公元二二九年至二五二年在位。他在外交上能屈身忍辱,以柔克刚,继父兄基业据江东六郡,后与刘备联合,大败曹操与赤壁。在五十多年的时间内占有江东。公元229年,称帝与武昌,后迁都建业(今南京市),建 曹操与孙权对阵,曹操攻而不能破,且见吴军阵容整肃,孙权英武异常,深为羡慕。于是就发出了“生子当如孙仲谋”的赞语。后人常以此比喻希望晚辈英贤。立吴国,在位23年。死后追封为吴大帝。其最大功绩就是开发了东南地区,促进了东南地区经济的繁荣发展。 在位时,曾派卫温率领万人船队与夷洲(今台湾省)取得联系。鲁肃(172-217),字子敬,临淮东城(今安徽定远东南)人。从小丧父,靠祖母抚养。他少有大志,轻财好施,喜欢习武骑射。三国时吴国名将、战略家、政治家和外交家。 东吴四英将第二位,文武全才。他不但治军有方,名闻遐迩,而且虑深思远,见解超人。他出身士族,为孙权所敬重。周瑜向孙权推荐了鲁肃。鲁肃见了孙权,明确提出了与曹操、袁绍三分天下的想法,这就是著名的《榻上策》。孙权非常敬重鲁肃,与他日夜交谈。赤壁之战中主张联刘抗曹,,立下了很大的功劳。赤壁之战后,鲁肃立主将荆州借给刘备,这一招使得曹操正在写字的笔吓得掉到了地上。周瑜临死前向孙权推荐鲁肃继任都督。他一生的最大功绩是倡导、促成并终身不易地竭力维护孙刘联盟,使三足鼎立之势能够形成。217年,鲁肃病逝,年仅46岁。吕蒙(178-219),字子明,三国时吴国名将。汝南富陡安徽阜南人,少年时不读书,以胆气称,少依孙策部将邓当。邓当死代领其军。后从孙权攻占各地。曾随周瑜、程普等大破曹操于赤壁。后来他接受孙权劝告,多读史书、兵书,长进甚快。官拜虎威将军。倍受孙权,鲁肃的信赖。鲁肃死后,掌管东吴军事,率军暗袭荆州,擒杀关羽父子,占领荆洲,名扬三国。杀关羽后不久病死。 初,权/谓吕蒙(méng)曰:“卿/(qīng)今/当(dāng)涂(tú)掌事,不可/不学!”蒙/辞以军中多务。权曰:“孤/岂欲卿/治经/为博士邪(yé)!但当/涉(shè)猎,见/往事耳。卿/言多务,孰/若/孤?孤/常读书,自以为/大有所益。”蒙/乃始就学。及/鲁肃过寻阳,与蒙/论议,大惊曰:“卿/今者才略,非复/吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即(jí)更(gēng)/刮目相待,大兄/何见事之晚乎!”肃/遂(suì)拜蒙母,结友/而别。一读:读准字音(生僻字、多音字、通假字),

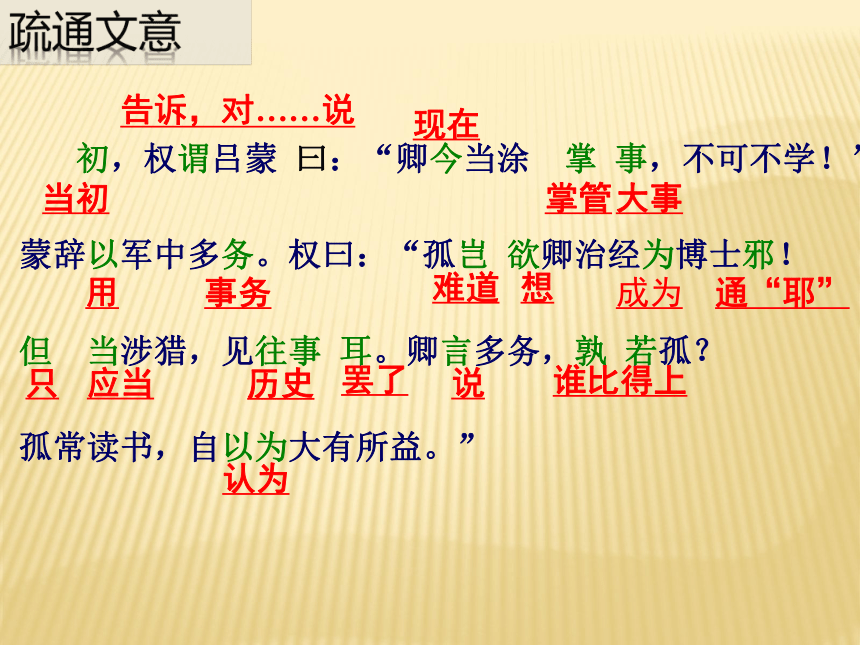

读准节奏11疏通文意 初,权谓吕蒙 曰:“卿今当涂 掌 事,不可不学!”

蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂 欲卿治经为博士邪!

但 当涉猎,见往事 耳。卿言多务,孰 若孤?

孤常读书,自以为大有所益。”当初告诉,对……说现在掌管大事用事务难道想成为通“耶”只应当历史罢了说谁比得上认为1初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”

2蒙辞以军中多务。

3权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!

4但当涉猎,见往事耳。

5卿言多务,孰若孤?

6孤常读书,自以为大有所益。”当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权管事了,不可不学习!” 吕蒙用军中事务多来推托。孙权说:“我难道想要你研究经书当博士吗?只应当粗略地阅读,了解历史罢了。你说事务多,哪里比得上我事务多呢?我经常读书,自己认为大有益处。 蒙乃 始就学。及鲁肃过寻阳,与

蒙论 议,大 惊曰:“卿今者才略,

非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更

刮目相待,大兄何见事之 晚乎!”肃遂

拜蒙母,结友而别。

于是开始和讨论议事非常惊奇如今,现在怎么 …… 这么迟于是拜见表顺接到,等到不再是1蒙乃始就学。

2及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:

3“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”

4蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,

5大兄何见事之晚乎!”

6肃遂拜蒙母,结友而别。

吕蒙于是开始学习。 到了鲁肃经过寻阳的时候,鲁肃和吕蒙讨论评议,十分惊奇地说: 你现在的才干、谋略,(已)不再是吴地的那个阿蒙了!” 吕蒙说:“志士离别三日,就要重新擦亮眼睛用新的眼光看待了,长兄知道这件事这么晚啊!” 鲁肃于是拜见吕蒙的母亲,与吕蒙结为朋友就分别了。 古今异义1、博士2、往事古义:历史。今义:过去的事情。古义:专掌经学传授的学官。今义:学位的最高一种。古今异义

辞 古: 及 古:

今: 今:

孤 古:

今:

更 古: 但 古:

今: 今:

更加转折连词,但是只,只是重新孤独古时王侯自称以及到,等到。美好的词语推托一词多义当以见当涂掌事但当涉猎以军中多务自以为大有所益见往事耳大兄何见事之晚乎掌管应当用与“为”组成认为了解知晓吴下阿蒙

刮目相看有两个成语出自这篇文章,分别是哪两个?各是什么意思?成语吴下阿蒙:

刮目相待:比喻才识尚浅,现在多用于指他人有转变。

另眼相看,用新的眼光来看待1、孙权为什么劝吕蒙学习?卿今当涂掌事,不可不学!2孙权期望吕蒙学得怎样的结果(目的)?但当涉猎,见往事耳。3吕蒙用“军中多务”来推辞不学时,孙权现身说法,指出“学”的可能性和好处的是哪几句?卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。4最能说明吕蒙因“学”而才略有惊人长进的是哪个句子?大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!” 孙权是为什么要劝吕蒙学习?又是怎样说服吕蒙的? 卿今当涂掌事,不可不学。(吕蒙执掌军权,不可不学习) 先以古为鉴,说明读书学习的必要性;再现身说法,鼓励吕蒙学习。 课文是怎样表现吕蒙学识进步的?吕蒙的变化对你有什么启示? 运用侧面描写的手法,通过写吕蒙和鲁肃之间的论议,结友,侧面烘托了吕蒙的自信,来表现他取得的学习成果。 启示:我们应该多读书,读好书,书是第二课堂,是我们的老师,对我们知识的增长大有帮助。1. “不可不学!”写出了怎样的口气?表现了孙权怎样的心理?用双重否定的形式,语气坚决,郑重严肃,表现了孙权对吕蒙要求严格,同时严厉中可见关心和厚望。2.“孤岂欲卿治经为博士邪?但当涉猎,见往事耳。”表达了吕蒙和孙权怎样的心态和感情?“邪”表示反问语气,译为“吗”,表现孙权对吕蒙不听劝诫的不悦神情和责备的意味。后一句,语重心长,言辞恳切,含关心爱护之情。4、鲁肃大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”的“惊”字写出了鲁肃的什么心态和感情?又说明了什么?对吕蒙的变化感到吃惊,又由衷为吕蒙的进步惊奇、赞叹。这句话从侧面说明了吕蒙因“学”而使才略大有长进。5.“大兄何见事之晚乎!”这句话是吕蒙埋怨鲁肃吗?表现了吕蒙当时怎样的心情?这不是埋怨鲁肃,而是吕蒙对自己才略的进步感到自豪与骄傲。3.“卿言多劳,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”孙权这样说有何作用?现身说法,鼓励吕蒙求学,语重心长,言辞恳切,显得说服力强。本文的三个人物各有什么特点?孙权吕蒙 鲁肃对部下既严格要求,又能循循善诱,耐心教导。

好学。知错能改,谦虚好学,

有军人的坦诚豪爽。敬才爱才,豪爽而不失风度,对朋友的进步十分高兴。(劝)(赞) 孙权劝学◆孙、蒙对话与蒙、肃对话在语调上有区别吗?简要说明。有。孙权的话是认真相劝,显得郑重亲切,表明了君臣的关系;蒙、肃是同僚关系,对话则有一种调侃的风趣幽默趣味在其中。

◆“士别三日,既更刮目相待。”说明了一个什么道理?情况是在不断变化的,人也不断变化,不能拿老眼光看人,要用发展的眼光看待一切的人和事。启示

1. 告诉我们“开卷有益”的道理,我们应该多读书,读好书。

2.要虚心听取别人的正确意见,要虚心接受教育; 3.要知错就改,用实际行动去改变。

4.我们不要以一成不变的态度看待他人,要以发展的眼光看待一切人和事。

5.不能因为事情繁忙就放弃学习,坚持读书是有益的。中心概括 本文通过孙权劝勉吕蒙学习的故事,突出了孙权关心下级,耐心说服,不以权势压人的行为,赞扬了吕蒙接受意见并努力学有所成的事迹,说明了人只肯学就会大有长进。知识拓展书犹药也,善读可医愚。——刘向 学而时习之,不亦乐乎? 行万里路,读万卷书。(刘彝) 知识就是力量。 (培根) 书,是全世界的营养品。(莎士比亚) 有关读书的名言:

书是人类进步的阶梯,终生的伴侣,最诚挚的朋友。 ——高尔基 人不能像走兽那样活着,应该追求知识和美德 --但丁 读书如饭,善吃饭者长精神,不善吃者生疾病。 --- 章学诚 书就是社会,一本好书就是一个好的世界,好的社会。它能陶冶人的感情和气质,使人高尚。 ---波罗果夫

业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随。

-韩愈

莫等闲,白了少年头,空悲切!

-岳飞

读书之法, 在循序而渐进, 熟读而精思。

-朱熹

三更灯火五更鸡,正是男儿发愤时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。-颜真卿 百川东到海,何时复西归?

少壮不努力,老大徒伤悲。 --汉乐府

读书破万卷, 下笔如有神。

- -杜甫

非学无以广才,非志无以成学。

-诸葛亮

敏而好学, 不耻下问。--孔子

发愤识遍天下字 立志读尽人间书 ?????????? --苏东坡门楹 身 居 陋 室 唐伯虎是明朝著名的画家和文学家,小的时候在画画方面显示了超人的才华。唐伯虎拜师,拜在大画家沈周门下,学习自然更加刻苦勤奋,掌握绘画技艺很快,深受沈周的称赞。不料,由于沈周的称赞,这次使一向谦虚的唐伯虎也渐渐地产生了自满的情绪,沈周看在眼中,记在心里,一次吃饭,沈周让唐伯虎去开窗户,唐伯虎发现自己手下的窗户竟是老师沈周的一幅画,唐伯虎非常惭愧,从此潜心学画。 鲁迅先生从小认真学习。少年时,在江南水师学堂读书,第一学期成绩优异,学校奖给他一枚金质奖章。他立即拿到南京鼓楼街头卖掉,然后买了几本书,又买了一串辣椒。每当晚上寒冷时,夜读难耐,他便摘下一颗辣椒,放在嘴里嚼着,直辣得额头冒汗。他就用这种办法驱寒坚持读书。由于苦读书,后来终于成为我国著名的文学家。 董仲舒三年不窥园。董仲舒专心攻读,孜孜不倦。他的书房后虽然有一个花园,但他专心致志读书学习,三年时间没有进园观赏一眼,董仲舒如此专心致志地钻研学问,使他成为西汉著名的思想家。

匡衡凿壁偷光。西汉时期,有一个特别有学问的人,叫匡衡,匡衡小的时候家境贫寒,为了读书,他凿通了邻居文不识家的墙,借着偷来一缕烛光读书,终于感动了邻居文不识,在大家的帮助下,小匡衡学有所成。在汉元帝的时候,由大司马、车骑将军史高推荐,匡衡被封郎中,迁博士。

屈原洞中苦读。屈原小时侯不顾长辈的反对,不论刮风下雨,天寒地冻,躲到山洞里偷读《诗经》。经过整整三年,他熟读了《诗经》305篇,从这些民歌民谣中吸收了丰富的营养,终于成为一位伟大诗人。 师旷劝学

晋平公问于师旷曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣!”师旷曰:“何不炳烛乎?”平公曰:“安有为人臣而戏其君乎?”师旷曰:“盲臣安敢戏其君乎!臣闻之:‘少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。’炳烛之明,孰与昧行乎?”公曰:“善哉!”向点燃蜡烛怎么助词,的哪一个…更和在黑暗中 晋平公问师旷道:“我年纪七十岁了,想学习,恐怕已经老了吧!”师旷说:“干吗不点燃蜡烛呢?”平公说:“哪有做臣子的戏弄他的君王的呢?”师旷说:“瞎眼的臣子(我)怎么敢戏弄我的君王啊!我听说:‘少年的时候好学,就如同日出时的阳光;壮年的时候好学,就如同太阳在中午时的光明;老年的时候好学,就如同点亮蜡烛的光亮。’点亮了蜡烛的光亮,和黑暗中行走哪个更好呢?”平公说:“对啊!”译文1、晋平公不想学习的原因是(用文中原句)

2、《孙权劝学》中孙权主要通过 的方式达到说服吕蒙的目的;《师旷论学》中师旷规劝晋平公则主要是通过 赢得他的认可的。

3、两篇文章思想内容有一个共同点是 “吾年七十,欲学,恐已暮矣。”现身说法比喻说理强调了学习的必要性和可能性。读书好,

好读书,

读好书。

——冰心

知识目标:

1.在学习中掌握重点文言实词的含义。

2.掌握有关文学常识。

能力目标:

培养阅读理解能力。

情感目标:

1.学习吕蒙虚心接受意见、努力学习的精神。

2.感受人物语言的艺术美。 本文选自《资治通鉴》。《资治通鉴》是司马光主持编纂的一部编年体通史,294卷, 记载了从战国到五代共1362年间的史事。书名是当时皇帝宋神宗定的,神宗以其“鉴于往事,有资于治道”命名为《资治通鉴》,意思是说,这是帮助宋王朝治理国家的整个历史借鉴。(资,帮助。治,治理。通,贯通。鉴,借鉴。) 该书以政治、军事为主,涉及经济、文化等。取材除十七史以外,尚有野史、传状、文集、谱录等二百二十二种。

书名“资治”,说明本书编撰(zhuan)的目的是为封建统治阶级提供政治借鉴。 司马光(1019--1086),北宋著名的政治家、史学家。字君实,陕州夏县(今山西夏县)人,居涑(sù )水乡,世称涑水先生。为相八个月病死,追封温国公,世称司马温公。卒谥文正,宝元元年(1038年)进士,曾出任龙图阁直学士、翰林学士等职。反对王安石变法。他的主要成就反映在学术上。著有《司马文正公集》 《稽古录》。他主编的《资治通鉴》是我国第一部编年体通史,内容丰富,叙事简练,是富有文学价值的历史名著。 司马光警枕励志:司马光小时候是个贪玩贪睡的孩子,为此他没少受先生的责罚和同伴的嘲笑,在先生的谆谆教诲下,他决心改掉贪睡的坏毛病,为了早早起床,他睡觉前喝了满满一肚子水,结果早上没有被憋醒,却尿了床,于是聪明的司马光用园木头作了一个警枕,早上一翻身,头滑落在床板上,自然惊醒,从此他天天早早地起床读书,坚持不懈,终于成为了一个学识渊博的 写出了《资治通鉴》的大文豪。 司马光墓园墓园的碑楼

有巨碑记载司马光一生的事迹课文重要人物资料一、孙权二、鲁肃三、吕蒙孙权(182——252),字仲谋,吴郡富春(现在浙江富阳)人,取大乔为妻。三国吴帝国的创建者。自称为春秋时大军事家孙武之后, 公元二二九年至二五二年在位。他在外交上能屈身忍辱,以柔克刚,继父兄基业据江东六郡,后与刘备联合,大败曹操与赤壁。在五十多年的时间内占有江东。公元229年,称帝与武昌,后迁都建业(今南京市),建 曹操与孙权对阵,曹操攻而不能破,且见吴军阵容整肃,孙权英武异常,深为羡慕。于是就发出了“生子当如孙仲谋”的赞语。后人常以此比喻希望晚辈英贤。立吴国,在位23年。死后追封为吴大帝。其最大功绩就是开发了东南地区,促进了东南地区经济的繁荣发展。 在位时,曾派卫温率领万人船队与夷洲(今台湾省)取得联系。鲁肃(172-217),字子敬,临淮东城(今安徽定远东南)人。从小丧父,靠祖母抚养。他少有大志,轻财好施,喜欢习武骑射。三国时吴国名将、战略家、政治家和外交家。 东吴四英将第二位,文武全才。他不但治军有方,名闻遐迩,而且虑深思远,见解超人。他出身士族,为孙权所敬重。周瑜向孙权推荐了鲁肃。鲁肃见了孙权,明确提出了与曹操、袁绍三分天下的想法,这就是著名的《榻上策》。孙权非常敬重鲁肃,与他日夜交谈。赤壁之战中主张联刘抗曹,,立下了很大的功劳。赤壁之战后,鲁肃立主将荆州借给刘备,这一招使得曹操正在写字的笔吓得掉到了地上。周瑜临死前向孙权推荐鲁肃继任都督。他一生的最大功绩是倡导、促成并终身不易地竭力维护孙刘联盟,使三足鼎立之势能够形成。217年,鲁肃病逝,年仅46岁。吕蒙(178-219),字子明,三国时吴国名将。汝南富陡安徽阜南人,少年时不读书,以胆气称,少依孙策部将邓当。邓当死代领其军。后从孙权攻占各地。曾随周瑜、程普等大破曹操于赤壁。后来他接受孙权劝告,多读史书、兵书,长进甚快。官拜虎威将军。倍受孙权,鲁肃的信赖。鲁肃死后,掌管东吴军事,率军暗袭荆州,擒杀关羽父子,占领荆洲,名扬三国。杀关羽后不久病死。 初,权/谓吕蒙(méng)曰:“卿/(qīng)今/当(dāng)涂(tú)掌事,不可/不学!”蒙/辞以军中多务。权曰:“孤/岂欲卿/治经/为博士邪(yé)!但当/涉(shè)猎,见/往事耳。卿/言多务,孰/若/孤?孤/常读书,自以为/大有所益。”蒙/乃始就学。及/鲁肃过寻阳,与蒙/论议,大惊曰:“卿/今者才略,非复/吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即(jí)更(gēng)/刮目相待,大兄/何见事之晚乎!”肃/遂(suì)拜蒙母,结友/而别。一读:读准字音(生僻字、多音字、通假字),

读准节奏11疏通文意 初,权谓吕蒙 曰:“卿今当涂 掌 事,不可不学!”

蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂 欲卿治经为博士邪!

但 当涉猎,见往事 耳。卿言多务,孰 若孤?

孤常读书,自以为大有所益。”当初告诉,对……说现在掌管大事用事务难道想成为通“耶”只应当历史罢了说谁比得上认为1初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”

2蒙辞以军中多务。

3权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!

4但当涉猎,见往事耳。

5卿言多务,孰若孤?

6孤常读书,自以为大有所益。”当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权管事了,不可不学习!” 吕蒙用军中事务多来推托。孙权说:“我难道想要你研究经书当博士吗?只应当粗略地阅读,了解历史罢了。你说事务多,哪里比得上我事务多呢?我经常读书,自己认为大有益处。 蒙乃 始就学。及鲁肃过寻阳,与

蒙论 议,大 惊曰:“卿今者才略,

非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更

刮目相待,大兄何见事之 晚乎!”肃遂

拜蒙母,结友而别。

于是开始和讨论议事非常惊奇如今,现在怎么 …… 这么迟于是拜见表顺接到,等到不再是1蒙乃始就学。

2及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:

3“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”

4蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,

5大兄何见事之晚乎!”

6肃遂拜蒙母,结友而别。

吕蒙于是开始学习。 到了鲁肃经过寻阳的时候,鲁肃和吕蒙讨论评议,十分惊奇地说: 你现在的才干、谋略,(已)不再是吴地的那个阿蒙了!” 吕蒙说:“志士离别三日,就要重新擦亮眼睛用新的眼光看待了,长兄知道这件事这么晚啊!” 鲁肃于是拜见吕蒙的母亲,与吕蒙结为朋友就分别了。 古今异义1、博士2、往事古义:历史。今义:过去的事情。古义:专掌经学传授的学官。今义:学位的最高一种。古今异义

辞 古: 及 古:

今: 今:

孤 古:

今:

更 古: 但 古:

今: 今:

更加转折连词,但是只,只是重新孤独古时王侯自称以及到,等到。美好的词语推托一词多义当以见当涂掌事但当涉猎以军中多务自以为大有所益见往事耳大兄何见事之晚乎掌管应当用与“为”组成认为了解知晓吴下阿蒙

刮目相看有两个成语出自这篇文章,分别是哪两个?各是什么意思?成语吴下阿蒙:

刮目相待:比喻才识尚浅,现在多用于指他人有转变。

另眼相看,用新的眼光来看待1、孙权为什么劝吕蒙学习?卿今当涂掌事,不可不学!2孙权期望吕蒙学得怎样的结果(目的)?但当涉猎,见往事耳。3吕蒙用“军中多务”来推辞不学时,孙权现身说法,指出“学”的可能性和好处的是哪几句?卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。4最能说明吕蒙因“学”而才略有惊人长进的是哪个句子?大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!” 孙权是为什么要劝吕蒙学习?又是怎样说服吕蒙的? 卿今当涂掌事,不可不学。(吕蒙执掌军权,不可不学习) 先以古为鉴,说明读书学习的必要性;再现身说法,鼓励吕蒙学习。 课文是怎样表现吕蒙学识进步的?吕蒙的变化对你有什么启示? 运用侧面描写的手法,通过写吕蒙和鲁肃之间的论议,结友,侧面烘托了吕蒙的自信,来表现他取得的学习成果。 启示:我们应该多读书,读好书,书是第二课堂,是我们的老师,对我们知识的增长大有帮助。1. “不可不学!”写出了怎样的口气?表现了孙权怎样的心理?用双重否定的形式,语气坚决,郑重严肃,表现了孙权对吕蒙要求严格,同时严厉中可见关心和厚望。2.“孤岂欲卿治经为博士邪?但当涉猎,见往事耳。”表达了吕蒙和孙权怎样的心态和感情?“邪”表示反问语气,译为“吗”,表现孙权对吕蒙不听劝诫的不悦神情和责备的意味。后一句,语重心长,言辞恳切,含关心爱护之情。4、鲁肃大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”的“惊”字写出了鲁肃的什么心态和感情?又说明了什么?对吕蒙的变化感到吃惊,又由衷为吕蒙的进步惊奇、赞叹。这句话从侧面说明了吕蒙因“学”而使才略大有长进。5.“大兄何见事之晚乎!”这句话是吕蒙埋怨鲁肃吗?表现了吕蒙当时怎样的心情?这不是埋怨鲁肃,而是吕蒙对自己才略的进步感到自豪与骄傲。3.“卿言多劳,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”孙权这样说有何作用?现身说法,鼓励吕蒙求学,语重心长,言辞恳切,显得说服力强。本文的三个人物各有什么特点?孙权吕蒙 鲁肃对部下既严格要求,又能循循善诱,耐心教导。

好学。知错能改,谦虚好学,

有军人的坦诚豪爽。敬才爱才,豪爽而不失风度,对朋友的进步十分高兴。(劝)(赞) 孙权劝学◆孙、蒙对话与蒙、肃对话在语调上有区别吗?简要说明。有。孙权的话是认真相劝,显得郑重亲切,表明了君臣的关系;蒙、肃是同僚关系,对话则有一种调侃的风趣幽默趣味在其中。

◆“士别三日,既更刮目相待。”说明了一个什么道理?情况是在不断变化的,人也不断变化,不能拿老眼光看人,要用发展的眼光看待一切的人和事。启示

1. 告诉我们“开卷有益”的道理,我们应该多读书,读好书。

2.要虚心听取别人的正确意见,要虚心接受教育; 3.要知错就改,用实际行动去改变。

4.我们不要以一成不变的态度看待他人,要以发展的眼光看待一切人和事。

5.不能因为事情繁忙就放弃学习,坚持读书是有益的。中心概括 本文通过孙权劝勉吕蒙学习的故事,突出了孙权关心下级,耐心说服,不以权势压人的行为,赞扬了吕蒙接受意见并努力学有所成的事迹,说明了人只肯学就会大有长进。知识拓展书犹药也,善读可医愚。——刘向 学而时习之,不亦乐乎? 行万里路,读万卷书。(刘彝) 知识就是力量。 (培根) 书,是全世界的营养品。(莎士比亚) 有关读书的名言:

书是人类进步的阶梯,终生的伴侣,最诚挚的朋友。 ——高尔基 人不能像走兽那样活着,应该追求知识和美德 --但丁 读书如饭,善吃饭者长精神,不善吃者生疾病。 --- 章学诚 书就是社会,一本好书就是一个好的世界,好的社会。它能陶冶人的感情和气质,使人高尚。 ---波罗果夫

业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随。

-韩愈

莫等闲,白了少年头,空悲切!

-岳飞

读书之法, 在循序而渐进, 熟读而精思。

-朱熹

三更灯火五更鸡,正是男儿发愤时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。-颜真卿 百川东到海,何时复西归?

少壮不努力,老大徒伤悲。 --汉乐府

读书破万卷, 下笔如有神。

- -杜甫

非学无以广才,非志无以成学。

-诸葛亮

敏而好学, 不耻下问。--孔子

发愤识遍天下字 立志读尽人间书 ?????????? --苏东坡门楹 身 居 陋 室 唐伯虎是明朝著名的画家和文学家,小的时候在画画方面显示了超人的才华。唐伯虎拜师,拜在大画家沈周门下,学习自然更加刻苦勤奋,掌握绘画技艺很快,深受沈周的称赞。不料,由于沈周的称赞,这次使一向谦虚的唐伯虎也渐渐地产生了自满的情绪,沈周看在眼中,记在心里,一次吃饭,沈周让唐伯虎去开窗户,唐伯虎发现自己手下的窗户竟是老师沈周的一幅画,唐伯虎非常惭愧,从此潜心学画。 鲁迅先生从小认真学习。少年时,在江南水师学堂读书,第一学期成绩优异,学校奖给他一枚金质奖章。他立即拿到南京鼓楼街头卖掉,然后买了几本书,又买了一串辣椒。每当晚上寒冷时,夜读难耐,他便摘下一颗辣椒,放在嘴里嚼着,直辣得额头冒汗。他就用这种办法驱寒坚持读书。由于苦读书,后来终于成为我国著名的文学家。 董仲舒三年不窥园。董仲舒专心攻读,孜孜不倦。他的书房后虽然有一个花园,但他专心致志读书学习,三年时间没有进园观赏一眼,董仲舒如此专心致志地钻研学问,使他成为西汉著名的思想家。

匡衡凿壁偷光。西汉时期,有一个特别有学问的人,叫匡衡,匡衡小的时候家境贫寒,为了读书,他凿通了邻居文不识家的墙,借着偷来一缕烛光读书,终于感动了邻居文不识,在大家的帮助下,小匡衡学有所成。在汉元帝的时候,由大司马、车骑将军史高推荐,匡衡被封郎中,迁博士。

屈原洞中苦读。屈原小时侯不顾长辈的反对,不论刮风下雨,天寒地冻,躲到山洞里偷读《诗经》。经过整整三年,他熟读了《诗经》305篇,从这些民歌民谣中吸收了丰富的营养,终于成为一位伟大诗人。 师旷劝学

晋平公问于师旷曰:“吾年七十,欲学,恐已暮矣!”师旷曰:“何不炳烛乎?”平公曰:“安有为人臣而戏其君乎?”师旷曰:“盲臣安敢戏其君乎!臣闻之:‘少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。’炳烛之明,孰与昧行乎?”公曰:“善哉!”向点燃蜡烛怎么助词,的哪一个…更和在黑暗中 晋平公问师旷道:“我年纪七十岁了,想学习,恐怕已经老了吧!”师旷说:“干吗不点燃蜡烛呢?”平公说:“哪有做臣子的戏弄他的君王的呢?”师旷说:“瞎眼的臣子(我)怎么敢戏弄我的君王啊!我听说:‘少年的时候好学,就如同日出时的阳光;壮年的时候好学,就如同太阳在中午时的光明;老年的时候好学,就如同点亮蜡烛的光亮。’点亮了蜡烛的光亮,和黑暗中行走哪个更好呢?”平公说:“对啊!”译文1、晋平公不想学习的原因是(用文中原句)

2、《孙权劝学》中孙权主要通过 的方式达到说服吕蒙的目的;《师旷论学》中师旷规劝晋平公则主要是通过 赢得他的认可的。

3、两篇文章思想内容有一个共同点是 “吾年七十,欲学,恐已暮矣。”现身说法比喻说理强调了学习的必要性和可能性。读书好,

好读书,

读好书。

——冰心

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读