第6课 北宋的政治课件(22张PPT)

图片预览

文档简介

课件22张PPT。导入新课我最向往的朝代就是宋朝。

——余秋雨“你让我穿越10回,我还是去宋朝”。

-----高晓松第6课 北宋的政治自主学习 (认真看书,思考以下问题,做好标记)1、北宋的建立时间、建立者、都城。

2、北宋的统一方针、过程。

3、宋太祖加强中央集权的措施、影响?

4、重文轻武政策的原因、措施、影响?

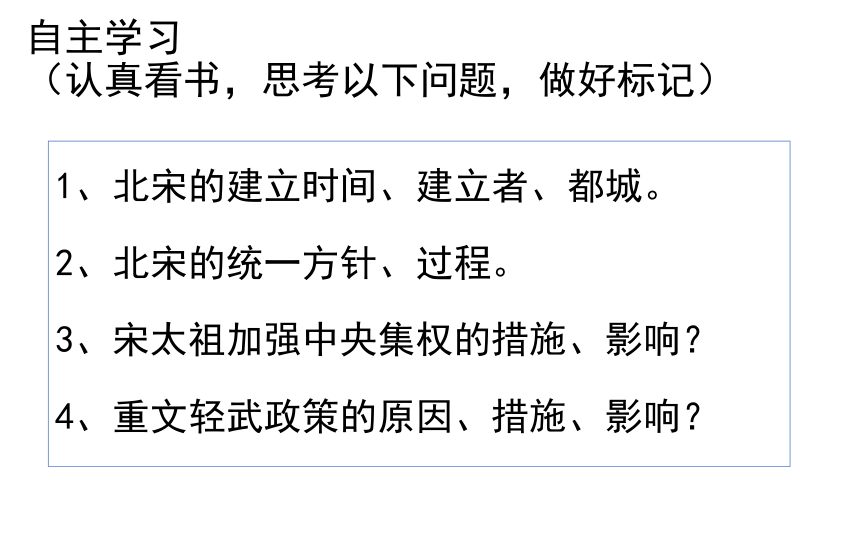

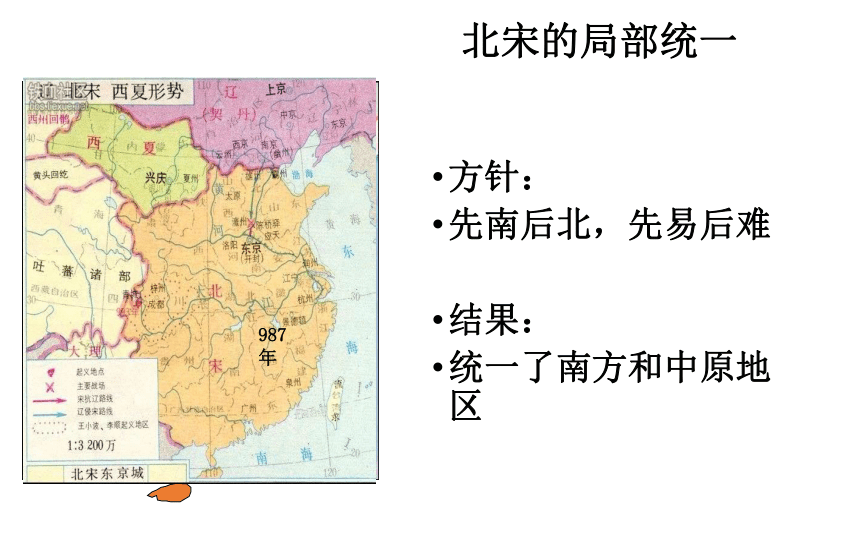

由藩镇割据演变而来,武力夺权一.宋太祖强化中央集权 1.北宋的建立 960年,后周大将赵匡胤发动陈桥兵变,建立北宋,定都开封。北宋的局部统一方针:

先南后北,先易后难

结果:

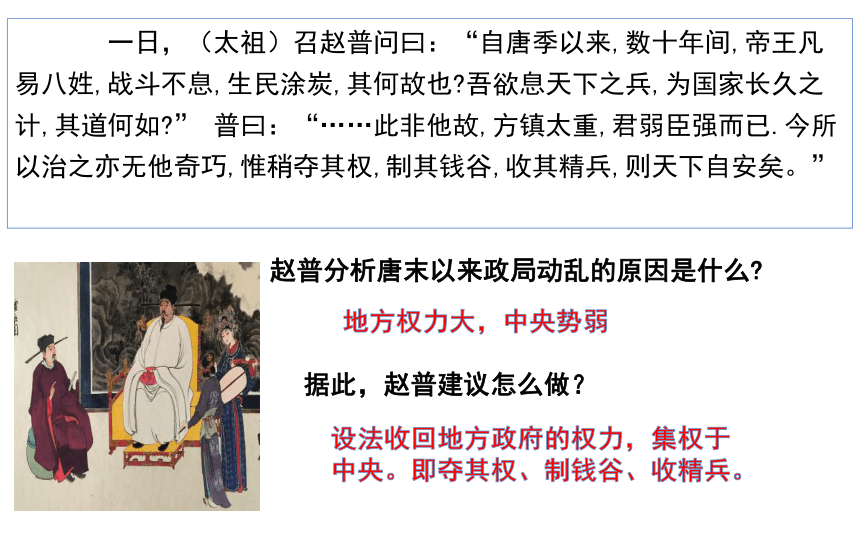

统一了南方和中原地区987年 一日,(太祖)召赵普问曰:“自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其何故也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何如?” 普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已.今所以治之亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

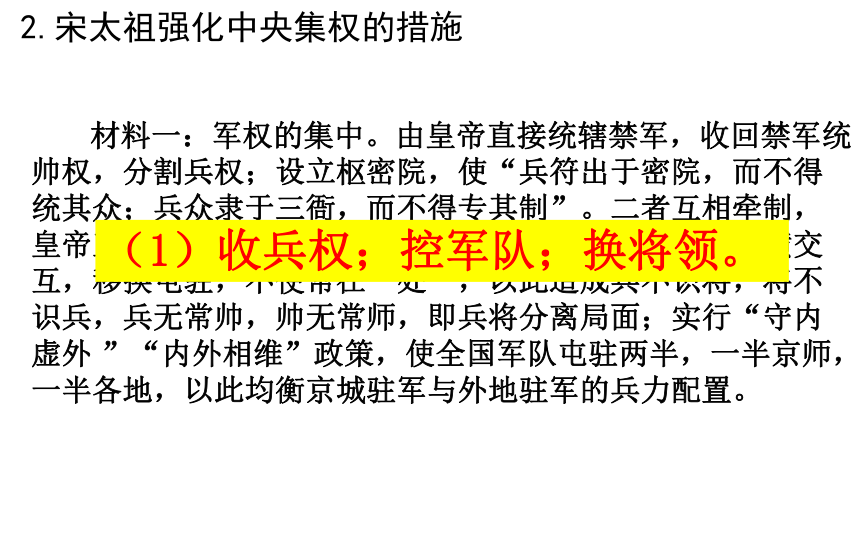

赵普分析唐末以来政局动乱的原因是什么?地方权力大,中央势弱据此,赵普建议怎么做?设法收回地方政府的权力,集权于中央。即夺其权、制钱谷、收精兵。2.宋太祖强化中央集权的措施 材料一:军权的集中。由皇帝直接统辖禁军,收回禁军统帅权,分割兵权;设立枢密院,使“兵符出于密院,而不得统其众;兵众隶于三衙,而不得专其制”。二者互相牵制,皇帝直接掌握了兵权;利用更戍法,使“天下营兵,纵横交互,移换屯驻,不使常在一处”,以此造成兵不识将,将不识兵,兵无常帅,帅无常师,即兵将分离局面;实行“守内虚外 ”“内外相维”政策,使全国军队屯驻两半,一半京师,一半各地,以此均衡京城驻军与外地驻军的兵力配置。 (1)收兵权;控军队;换将领。建隆二年(961年)七月初九日晚上,赵匡胤把石守信、高怀德等禁军高级将领,留下来喝酒,酒酣之际,赵匡胤面带愁容地说:“我非尔曹力,不及此。然天子亦大艰难,殊不若为节度使之乐,吾终夕未尝高枕卧也。”石守信等人冷汗直流,连连表示对皇帝无比忠诚。赵匡胤又说:“卿等固然,设麾下有欲富贵者,一旦以黄袍加汝身,汝虽欲不为,其可得乎?”到了这时,这些将领已经明白了,大家主动提出回家养老,“皆称疾请罢。帝从之,赏赉甚厚。”杯酒释兵权 “祖宗制兵之法,天下之兵本于枢密,有发兵之权而无握病之重;京师之病总于三帅,有握兵之重而无发兵之权。上下相维,不得专制。此所以百三十余年无兵变也。”

——范祖禹《范太史集》 京城驻军要轮流到外地或边境戍守,有的则要到产粮的地方就粮,这种轮流驻防的办法称为“更戍法”。这种方法名义上是锻炼士兵吃苦耐劳,实际上是借着士兵的经常换防,造成兵不识将,将不识兵,兵无常帅,帅无常师。将官再也不能同士兵结合,在士兵中建立自己的声望,也就再也不能率兵同朝廷皇帝对抗了 材料二:行政权的集中。在中央,主要是削弱和分割了宰相的权力,实行军政、民政和财政的三权分立,打破宰相“事无不统”的局面;在地方,主要是派文臣担任知州,以防武人干政,并设通判与之相互牵制,从而削减地方权力。 材料三:财权和司法权的集中。主要是将各路所属州县财赋,“除支度给用外,凡缗帛之类,悉辇送京师”,以消除地方对抗中央的物质基础;同时规定死刑须报请中央复审、核准,把司法权也收归了中央。 (2)中央:削相权,设副相;设机构,分权力。(3)地方:派文臣,任长官;

知州知县三年换。

设通判,分权利;

取消节度收税权。

后又设置转运使,

地方财赋归中央。从965年起,赵匡胤往各地派转运使,主持地方税收,不许藩镇亲吏插手。地方的财赋收入,除开支本地行政经费所需外,其余全部输送京师,州府官员不得截留。没钱,你就是有兵都没用。下面的人一看,跟着你混,既不能升官,又不能发财,那就安安心心做好本职工作,犯不着听你忽悠去冒险。 宋太宗时于各路设转运使,其官衙称转运使司,俗称漕司。转运使除掌握一路或数路财赋外,还兼领考察地方官吏、维持治安、清点刑狱、举贤荐能等职责。 《宋会要》中,对转运使也下过定义:“国家所置诸路转运使,即汉刺史、唐观察使之职”。加强中央集权的措施1、解除禁军将领的兵权 2、控制军队调动,统兵权和调兵权分离

3、经常调换军队将领,“兵不识将,将不专兵”加强了对军队的控制

但是削弱了军队的战斗力削弱宰相的权力加强对地方的控制分割宰相的民政、军政和财政大权加强了皇权

但造成了机构臃肿1、派文臣担任各地州县长官

2、设置通判分割知州权力

3、设置转运使,收缴地方财权加强了中央集权

但造成了机构臃肿中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。除武将消专权的积弊010203 目的:防止唐末以来武将专横跋扈的弊端

二.重文轻武的政策 材料:宋朝重文轻武,重内轻外。所以,今天看宋朝历史,就会觉得奇怪。宋朝文化兴盛,经济繁荣,军事上却软弱至极,不堪一击。可实际上,宋王朝这种积贫积弱的局面却是宋王朝的统治者吸取前代教训,千方百计方才达到的长治久安的理想状态。 根据材料和课本知识,讨论宋朝重文轻武的表现。①经济文化兴盛,但军事上却软弱至极。

②当时的文官担任中央和地方的要职, 甚至主持军务,地位和待遇高于武将。

③遇有战事,也有文官挂帅出征。

④科举考试,文举兴盛,武举录取人数少。宋太宗一朝,文臣成为政事堂和枢密长官的主要人选,先后任命的宰相9人,全部为文官,其中有科举出身的6人。有正副枢密使35人,其中文官21人。两宋共有枢密使、副枢密使724人,其中文臣659人,约占百分之九十一。

——《中国封建王朝兴亡史·两宋卷》 欧阳修,北宋政治家、文学家,在政治上负有盛名。天圣八年进士。以翰林学士修《新唐书》。宋英宗时,官至枢密副使、参知政事。行政权兵权文臣掌握军政大权、文臣统兵《劝学诗》

宋真宗(北宋第3位皇帝)

富家不用买良田,

书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,

书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,

书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,

书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,

六经勤向窗前读。重文轻武政策的影响积极:文臣统兵,束缚统军 指挥权,导致北宋对外战争屡战屡败。虽经济文化兴盛,但军事软弱至极。扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,

杜绝了武将跋扈和兵变政移,有利于

政权稳固和社会的安定。

消极:英国学者李约瑟在他的《中国科学技术史》中指出:“中国科学技术发展到宋朝,已呈现巅峰状态。”

华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。

—《陈寅恪先生文集》课堂小结

——余秋雨“你让我穿越10回,我还是去宋朝”。

-----高晓松第6课 北宋的政治自主学习 (认真看书,思考以下问题,做好标记)1、北宋的建立时间、建立者、都城。

2、北宋的统一方针、过程。

3、宋太祖加强中央集权的措施、影响?

4、重文轻武政策的原因、措施、影响?

由藩镇割据演变而来,武力夺权一.宋太祖强化中央集权 1.北宋的建立 960年,后周大将赵匡胤发动陈桥兵变,建立北宋,定都开封。北宋的局部统一方针:

先南后北,先易后难

结果:

统一了南方和中原地区987年 一日,(太祖)召赵普问曰:“自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其何故也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何如?” 普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已.今所以治之亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

赵普分析唐末以来政局动乱的原因是什么?地方权力大,中央势弱据此,赵普建议怎么做?设法收回地方政府的权力,集权于中央。即夺其权、制钱谷、收精兵。2.宋太祖强化中央集权的措施 材料一:军权的集中。由皇帝直接统辖禁军,收回禁军统帅权,分割兵权;设立枢密院,使“兵符出于密院,而不得统其众;兵众隶于三衙,而不得专其制”。二者互相牵制,皇帝直接掌握了兵权;利用更戍法,使“天下营兵,纵横交互,移换屯驻,不使常在一处”,以此造成兵不识将,将不识兵,兵无常帅,帅无常师,即兵将分离局面;实行“守内虚外 ”“内外相维”政策,使全国军队屯驻两半,一半京师,一半各地,以此均衡京城驻军与外地驻军的兵力配置。 (1)收兵权;控军队;换将领。建隆二年(961年)七月初九日晚上,赵匡胤把石守信、高怀德等禁军高级将领,留下来喝酒,酒酣之际,赵匡胤面带愁容地说:“我非尔曹力,不及此。然天子亦大艰难,殊不若为节度使之乐,吾终夕未尝高枕卧也。”石守信等人冷汗直流,连连表示对皇帝无比忠诚。赵匡胤又说:“卿等固然,设麾下有欲富贵者,一旦以黄袍加汝身,汝虽欲不为,其可得乎?”到了这时,这些将领已经明白了,大家主动提出回家养老,“皆称疾请罢。帝从之,赏赉甚厚。”杯酒释兵权 “祖宗制兵之法,天下之兵本于枢密,有发兵之权而无握病之重;京师之病总于三帅,有握兵之重而无发兵之权。上下相维,不得专制。此所以百三十余年无兵变也。”

——范祖禹《范太史集》 京城驻军要轮流到外地或边境戍守,有的则要到产粮的地方就粮,这种轮流驻防的办法称为“更戍法”。这种方法名义上是锻炼士兵吃苦耐劳,实际上是借着士兵的经常换防,造成兵不识将,将不识兵,兵无常帅,帅无常师。将官再也不能同士兵结合,在士兵中建立自己的声望,也就再也不能率兵同朝廷皇帝对抗了 材料二:行政权的集中。在中央,主要是削弱和分割了宰相的权力,实行军政、民政和财政的三权分立,打破宰相“事无不统”的局面;在地方,主要是派文臣担任知州,以防武人干政,并设通判与之相互牵制,从而削减地方权力。 材料三:财权和司法权的集中。主要是将各路所属州县财赋,“除支度给用外,凡缗帛之类,悉辇送京师”,以消除地方对抗中央的物质基础;同时规定死刑须报请中央复审、核准,把司法权也收归了中央。 (2)中央:削相权,设副相;设机构,分权力。(3)地方:派文臣,任长官;

知州知县三年换。

设通判,分权利;

取消节度收税权。

后又设置转运使,

地方财赋归中央。从965年起,赵匡胤往各地派转运使,主持地方税收,不许藩镇亲吏插手。地方的财赋收入,除开支本地行政经费所需外,其余全部输送京师,州府官员不得截留。没钱,你就是有兵都没用。下面的人一看,跟着你混,既不能升官,又不能发财,那就安安心心做好本职工作,犯不着听你忽悠去冒险。 宋太宗时于各路设转运使,其官衙称转运使司,俗称漕司。转运使除掌握一路或数路财赋外,还兼领考察地方官吏、维持治安、清点刑狱、举贤荐能等职责。 《宋会要》中,对转运使也下过定义:“国家所置诸路转运使,即汉刺史、唐观察使之职”。加强中央集权的措施1、解除禁军将领的兵权 2、控制军队调动,统兵权和调兵权分离

3、经常调换军队将领,“兵不识将,将不专兵”加强了对军队的控制

但是削弱了军队的战斗力削弱宰相的权力加强对地方的控制分割宰相的民政、军政和财政大权加强了皇权

但造成了机构臃肿1、派文臣担任各地州县长官

2、设置通判分割知州权力

3、设置转运使,收缴地方财权加强了中央集权

但造成了机构臃肿中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。除武将消专权的积弊010203 目的:防止唐末以来武将专横跋扈的弊端

二.重文轻武的政策 材料:宋朝重文轻武,重内轻外。所以,今天看宋朝历史,就会觉得奇怪。宋朝文化兴盛,经济繁荣,军事上却软弱至极,不堪一击。可实际上,宋王朝这种积贫积弱的局面却是宋王朝的统治者吸取前代教训,千方百计方才达到的长治久安的理想状态。 根据材料和课本知识,讨论宋朝重文轻武的表现。①经济文化兴盛,但军事上却软弱至极。

②当时的文官担任中央和地方的要职, 甚至主持军务,地位和待遇高于武将。

③遇有战事,也有文官挂帅出征。

④科举考试,文举兴盛,武举录取人数少。宋太宗一朝,文臣成为政事堂和枢密长官的主要人选,先后任命的宰相9人,全部为文官,其中有科举出身的6人。有正副枢密使35人,其中文官21人。两宋共有枢密使、副枢密使724人,其中文臣659人,约占百分之九十一。

——《中国封建王朝兴亡史·两宋卷》 欧阳修,北宋政治家、文学家,在政治上负有盛名。天圣八年进士。以翰林学士修《新唐书》。宋英宗时,官至枢密副使、参知政事。行政权兵权文臣掌握军政大权、文臣统兵《劝学诗》

宋真宗(北宋第3位皇帝)

富家不用买良田,

书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,

书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,

书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,

书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,

六经勤向窗前读。重文轻武政策的影响积极:文臣统兵,束缚统军 指挥权,导致北宋对外战争屡战屡败。虽经济文化兴盛,但军事软弱至极。扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,

杜绝了武将跋扈和兵变政移,有利于

政权稳固和社会的安定。

消极:英国学者李约瑟在他的《中国科学技术史》中指出:“中国科学技术发展到宋朝,已呈现巅峰状态。”

华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。

—《陈寅恪先生文集》课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源