人教版七年级历史下册 第14课 明朝的统治 课件(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版七年级历史下册 第14课 明朝的统治 课件(共44张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

名言欣赏:

历史给我们的最好的东西就是它所激起的热情。

——歌德(德)

1、指南针应用于航海事业是在什么时期?

2、火药开始应用于军事领域的朝代是在什么时期?

3、海上丝绸之路在哪一个朝代进入鼎盛时期?

温故知新

提出问题

大家知道这些人是谁吗?

关于他们的事情,谁来分享一下?

14 明朝的统治

人教版七年级历史 下册

目标导航

1.引导学生比较全面地掌握明朝加强君权的措施;

2.了解明朝的经济发展状况;

3.正确认识明朝加强专制统治的措施的影响。

自主研学

自主阅读教材,理解教材内容,初步归纳出本节课的知识点,并标注在教材中。

请大家利用5分钟时间:

目标导学一:明朝的建立

1.分析元末农民起义爆发的原因

元朝末年,政治十分腐败,各级官吏竭力搜刮民财,导致社会动荡,民不聊生。

合作探究

元顺帝君臣大肆挥霍浪费,造成国库空虚。为了弥补财政亏空,元政府除了加重赋税以外,于至正十年(1350年)发行新纸币,造成货币迅速贬值。

同时,由于元朝水利设施年久失修,黄河接连决口,泛滥成灾。1351年,元政府下令征调农民和兵士十几万人治理黄河。饱受灾荒之苦的农民,在工地上横遭监工鞭打,克扣口粮。

阅读材料,请用两个词来形容元朝末年的统治。

在这种统治之下,你认为会出现什么历史现象?

相关史料

2.明朝建立的基本情况

明太祖(1368-1398年在位)

应天(南京)

朱元璋 明太祖

1368年

时间:

建立者:

都城:

灭元朝时间:

1368年

灭元朝标志:

攻占大都

朱元璋出身贫苦,17岁时父母双亡,他被迫到佛寺里当了和尚,到处化缘维生。后来他参加了反元起义军,由于英勇善战和足智多谋,被推为领袖。他采取“高筑墙,广积粮,缓称王”的策

略,逐步发展壮大,

最终统一全国。

朱元璋像

相关史料

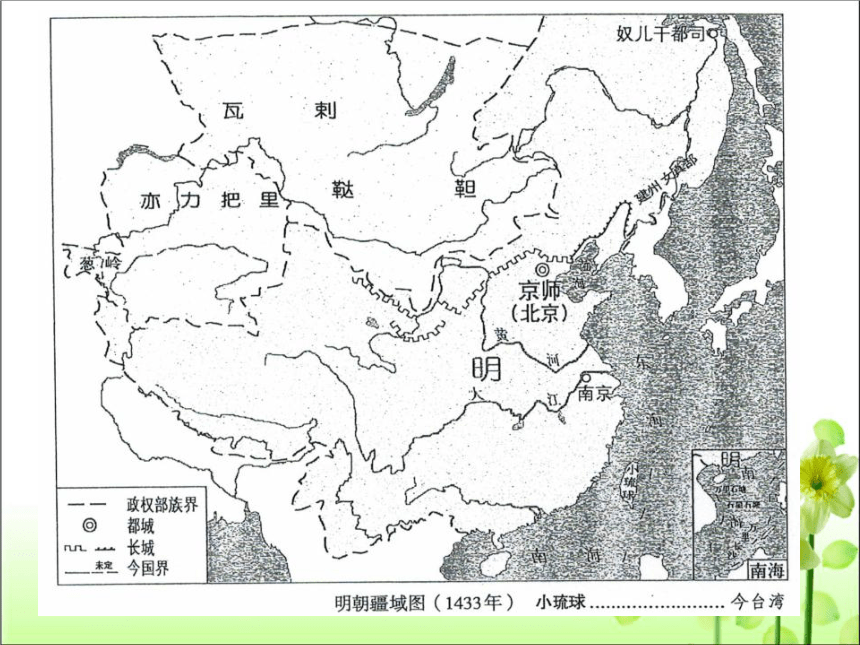

明朝疆域图(1433年)

目标导学二:朱元璋强化皇权

国家初建,政局不稳,人心浮动,我当如何巩固统治,加强君权呢?

明太祖朱元璋(1368-1398年在位)

换位思考:我当皇帝怎么做?

洪武十三年(1380)正

月,丞相胡惟庸称其旧

宅井里涌出醴泉,此为

祥瑞,并借此邀请明太

祖朱元璋前来观赏。朱

元璋欣然前往,走到西

华门时,太监云奇紧拉

住缰绳,急不能言,拼

命指向胡家。朱元璋感觉事态严重,结果发现胡惟庸家藏有士兵。太祖大怒,以“枉法诬贤”、“蠹害政治”等罪名,当天处死胡惟庸等。同时藉辞穷追其友好,包括开国第一功臣韩国公李善长等大批元勋宿将皆受株连,牵连致死者三万余人,史称胡惟庸案。

相关史料

读材料,结合课本知识,说说朱元璋强化皇权的历史原因。

元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣权力过大所致。

明朝机构设置

朱元璋强化皇权的措施。

在中央:①废丞相制和中书省,权分六部,六部直接向皇帝负责

②大都督府改为五军都督府

③军队调动和武官任命收归兵部

改制前

皇帝

中书省

吏 户 礼 兵 刑 工

改制后

皇帝

吏 户 礼 兵 刑 工

朱元璋强化皇权——中央改革官制

朱元璋独揽大权以后,每天都要处理很多公务,即使日理万机也难以应付。他曾下令设置四辅官,以辅佐皇帝,但不成功。后来,明成祖建立内阁,帮助皇帝批阅文件,处理政务。

相关史料

以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑”。

——《明太祖实录》

朱元璋立下这条“祖训”的目的何在?

相关史料

朱元璋强化皇权——地方改革官制

行中书省

中央

中央

布政使司

按察使司

都指挥使司

改革后

改革前

地方

在地方:①废行中书省,设三司。

②分封诸子为王,驻守各地。

军事方面:把原来的大都督府分为五军都督府, 将军队调动和武官任命的权力统归兵部,这样皇帝就直接掌握了军事大权。

明朝地方军事机构设置

特务组:把朱元璋设立锦衣卫,明成祖时期设立东厂。

锦衣卫特务机构

职能:

特点:

对臣民监视、侦查。

由皇帝直接指挥,

不受法律的约束。

“时京官每旦入朝,必与妻子诀别,

及暮无事则相庆,以为又活一日。”

—《稗史汇编》

安然朝中坐,

却知天下事。

廷杖

明太祖时,为了提高皇帝的权威,采用“廷杖”惩处大臣。大臣的进谏如果触怒了皇帝,或是大臣有过失,就要在殿廷上或午门外受到廷杖的处罚,被锦衣卫用木棒打屁股。遭廷杖的大臣在众目睽睽之下受到羞辱,有的甚至被当场打死。如嘉靖时,有一次被廷杖的大臣达134人,其中有16人被打死。

相关史料

1、在中央:①废丞相制和中书省,权分六部,六部直接向皇帝负责

②大都督府改为五军都督府

③军队调动和武官任命收归兵部

2、在地方:①废行中书省,设三司。

②分封诸子为王,驻守各地。

3、特务机构的建立:锦衣卫 东厂

4、廷杖制度

政治上强化皇权措施

地方和中央的各个部门,既互不统属,又相互牵制,各自直接向皇帝负责。

使皇权高度集中,君主专制大为加强。

措施特点

措施影响

是君权加强最突出的表现

行动上“服”

知识归纳

明朝提倡尊孔崇儒。明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。否则,考生就会被认为是离经叛道,即使文章做得再好,也不可能录取。

1.范围

“四书”为《大学》《中庸》《论语》《孟子》;

“五经”为《易经》《尚书》《诗经》《礼记》《春秋》。

朱熹,南宋儒家代表人物。

目标导学三:科举考试的变化

明朝对考试答卷的文体格式、段落划分,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

2.要求

举子看榜图

八股文之害,等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者但四百六十余人也。 ——顾炎武

甲:根据自己的理解,作出回答。

假如身处明朝,甲乙一起参加明朝的科举考试。根据他们的答案,你认为他们两个谁会高中状元?

乙:回答出有创意的答案

如果你也是参考者,你想要高中状元,你会如何作答?

由此可见,八股取士的最大危害在于:

抑制了人们的创造性思维

3.危害

目标导学四:经济的发展

农业:新农作物的引进。

玉米

红薯(甘薯)

马铃薯(土豆)

向日葵

番茄(西红柿)

花生

辣椒

明代青花扁壶

手工业:棉纺织业在明代已从南方推向北方;苏州是明代的丝织业中心;景德镇是全国的制瓷中心。

商业:北京和南京是全国性的商贸城市;出现了有名的商帮,如晋商、徽商。

①全国性的商业城市——北京和南京

②出现了大型商帮——晋商和徽商

晋商故里

晋商,通常意义的晋商指明清500年间的山西商人。

晋商经营盐业,票号等商业,尤其以票号最为出名。晋商也为中国留下了丰富的建筑遗产,著名的乔家大院、常家庄园、曹家三多堂等等。

乔家大院

徽商,指徽州(府)籍商人的总称 。兴盛于明中叶以后,历时四百多年,清末民初,渐趋衰落。

徽商最早经营的是山货和外地粮食。如利用丰富的木材资源用于建筑、做墨、油漆、桐油、造纸,这些是外运的大宗商品,茶叶有祁门红、婺源绿名品。外出经商主要是经营盐、棉(布)、粮食等。

中国近代著名红顶商人、徽商代表人物 胡雪岩

明朝的专制统治对今天的政治体制改革和“考试”制度有何启示?

①政治上提倡民主,选贤任能

②不拘一格选拔人才

……

以史为鉴

明朝的统治

明朝的建立

课堂小结

朱元璋强化皇权

科举考试的变化

经济的发展

1、中国的丞相制度被废除是在(???)

?

A.元朝?????? B.明朝??????

C.清朝??????D.宋朝

B

检测目标

2、花生、向日葵、马铃薯等农作物的原产地是(???)?

A.西域????? B.西洋??????

C.东洋??????D.南美洲

D

检测目标

3、明政府规定科举考试的范围是(???)?

A.诗赋?????? B.三通四史????

C.前四史?????D.四书五经

D

检测目标

4、如果你是明朝一位地方官员,有事上京参见朱元璋皇帝,应去(? ?)

?A.南京?? ?B.北京??????

C.西安?????? D.洛阳

A

检测目标

5、明太祖设立的特务机构是(???)?

A.东厂????? B.西厂??????

C.锦衣卫?????D.内阁

C

检测目标

我们已经站在了人生的起跑线上,为了实现心中的远大目标,我们正努力拼搏着。成功属于不畏困难、勇往直前的人。相信自己!

教师寄语

通过本课学习,你收获了什么?

课后作业:

完成教材中的相关练习题。

名言欣赏:

历史给我们的最好的东西就是它所激起的热情。

——歌德(德)

1、指南针应用于航海事业是在什么时期?

2、火药开始应用于军事领域的朝代是在什么时期?

3、海上丝绸之路在哪一个朝代进入鼎盛时期?

温故知新

提出问题

大家知道这些人是谁吗?

关于他们的事情,谁来分享一下?

14 明朝的统治

人教版七年级历史 下册

目标导航

1.引导学生比较全面地掌握明朝加强君权的措施;

2.了解明朝的经济发展状况;

3.正确认识明朝加强专制统治的措施的影响。

自主研学

自主阅读教材,理解教材内容,初步归纳出本节课的知识点,并标注在教材中。

请大家利用5分钟时间:

目标导学一:明朝的建立

1.分析元末农民起义爆发的原因

元朝末年,政治十分腐败,各级官吏竭力搜刮民财,导致社会动荡,民不聊生。

合作探究

元顺帝君臣大肆挥霍浪费,造成国库空虚。为了弥补财政亏空,元政府除了加重赋税以外,于至正十年(1350年)发行新纸币,造成货币迅速贬值。

同时,由于元朝水利设施年久失修,黄河接连决口,泛滥成灾。1351年,元政府下令征调农民和兵士十几万人治理黄河。饱受灾荒之苦的农民,在工地上横遭监工鞭打,克扣口粮。

阅读材料,请用两个词来形容元朝末年的统治。

在这种统治之下,你认为会出现什么历史现象?

相关史料

2.明朝建立的基本情况

明太祖(1368-1398年在位)

应天(南京)

朱元璋 明太祖

1368年

时间:

建立者:

都城:

灭元朝时间:

1368年

灭元朝标志:

攻占大都

朱元璋出身贫苦,17岁时父母双亡,他被迫到佛寺里当了和尚,到处化缘维生。后来他参加了反元起义军,由于英勇善战和足智多谋,被推为领袖。他采取“高筑墙,广积粮,缓称王”的策

略,逐步发展壮大,

最终统一全国。

朱元璋像

相关史料

明朝疆域图(1433年)

目标导学二:朱元璋强化皇权

国家初建,政局不稳,人心浮动,我当如何巩固统治,加强君权呢?

明太祖朱元璋(1368-1398年在位)

换位思考:我当皇帝怎么做?

洪武十三年(1380)正

月,丞相胡惟庸称其旧

宅井里涌出醴泉,此为

祥瑞,并借此邀请明太

祖朱元璋前来观赏。朱

元璋欣然前往,走到西

华门时,太监云奇紧拉

住缰绳,急不能言,拼

命指向胡家。朱元璋感觉事态严重,结果发现胡惟庸家藏有士兵。太祖大怒,以“枉法诬贤”、“蠹害政治”等罪名,当天处死胡惟庸等。同时藉辞穷追其友好,包括开国第一功臣韩国公李善长等大批元勋宿将皆受株连,牵连致死者三万余人,史称胡惟庸案。

相关史料

读材料,结合课本知识,说说朱元璋强化皇权的历史原因。

元朝的灭亡是由于地方分权和朝臣权力过大所致。

明朝机构设置

朱元璋强化皇权的措施。

在中央:①废丞相制和中书省,权分六部,六部直接向皇帝负责

②大都督府改为五军都督府

③军队调动和武官任命收归兵部

改制前

皇帝

中书省

吏 户 礼 兵 刑 工

改制后

皇帝

吏 户 礼 兵 刑 工

朱元璋强化皇权——中央改革官制

朱元璋独揽大权以后,每天都要处理很多公务,即使日理万机也难以应付。他曾下令设置四辅官,以辅佐皇帝,但不成功。后来,明成祖建立内阁,帮助皇帝批阅文件,处理政务。

相关史料

以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑”。

——《明太祖实录》

朱元璋立下这条“祖训”的目的何在?

相关史料

朱元璋强化皇权——地方改革官制

行中书省

中央

中央

布政使司

按察使司

都指挥使司

改革后

改革前

地方

在地方:①废行中书省,设三司。

②分封诸子为王,驻守各地。

军事方面:把原来的大都督府分为五军都督府, 将军队调动和武官任命的权力统归兵部,这样皇帝就直接掌握了军事大权。

明朝地方军事机构设置

特务组:把朱元璋设立锦衣卫,明成祖时期设立东厂。

锦衣卫特务机构

职能:

特点:

对臣民监视、侦查。

由皇帝直接指挥,

不受法律的约束。

“时京官每旦入朝,必与妻子诀别,

及暮无事则相庆,以为又活一日。”

—《稗史汇编》

安然朝中坐,

却知天下事。

廷杖

明太祖时,为了提高皇帝的权威,采用“廷杖”惩处大臣。大臣的进谏如果触怒了皇帝,或是大臣有过失,就要在殿廷上或午门外受到廷杖的处罚,被锦衣卫用木棒打屁股。遭廷杖的大臣在众目睽睽之下受到羞辱,有的甚至被当场打死。如嘉靖时,有一次被廷杖的大臣达134人,其中有16人被打死。

相关史料

1、在中央:①废丞相制和中书省,权分六部,六部直接向皇帝负责

②大都督府改为五军都督府

③军队调动和武官任命收归兵部

2、在地方:①废行中书省,设三司。

②分封诸子为王,驻守各地。

3、特务机构的建立:锦衣卫 东厂

4、廷杖制度

政治上强化皇权措施

地方和中央的各个部门,既互不统属,又相互牵制,各自直接向皇帝负责。

使皇权高度集中,君主专制大为加强。

措施特点

措施影响

是君权加强最突出的表现

行动上“服”

知识归纳

明朝提倡尊孔崇儒。明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。否则,考生就会被认为是离经叛道,即使文章做得再好,也不可能录取。

1.范围

“四书”为《大学》《中庸》《论语》《孟子》;

“五经”为《易经》《尚书》《诗经》《礼记》《春秋》。

朱熹,南宋儒家代表人物。

目标导学三:科举考试的变化

明朝对考试答卷的文体格式、段落划分,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

2.要求

举子看榜图

八股文之害,等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者但四百六十余人也。 ——顾炎武

甲:根据自己的理解,作出回答。

假如身处明朝,甲乙一起参加明朝的科举考试。根据他们的答案,你认为他们两个谁会高中状元?

乙:回答出有创意的答案

如果你也是参考者,你想要高中状元,你会如何作答?

由此可见,八股取士的最大危害在于:

抑制了人们的创造性思维

3.危害

目标导学四:经济的发展

农业:新农作物的引进。

玉米

红薯(甘薯)

马铃薯(土豆)

向日葵

番茄(西红柿)

花生

辣椒

明代青花扁壶

手工业:棉纺织业在明代已从南方推向北方;苏州是明代的丝织业中心;景德镇是全国的制瓷中心。

商业:北京和南京是全国性的商贸城市;出现了有名的商帮,如晋商、徽商。

①全国性的商业城市——北京和南京

②出现了大型商帮——晋商和徽商

晋商故里

晋商,通常意义的晋商指明清500年间的山西商人。

晋商经营盐业,票号等商业,尤其以票号最为出名。晋商也为中国留下了丰富的建筑遗产,著名的乔家大院、常家庄园、曹家三多堂等等。

乔家大院

徽商,指徽州(府)籍商人的总称 。兴盛于明中叶以后,历时四百多年,清末民初,渐趋衰落。

徽商最早经营的是山货和外地粮食。如利用丰富的木材资源用于建筑、做墨、油漆、桐油、造纸,这些是外运的大宗商品,茶叶有祁门红、婺源绿名品。外出经商主要是经营盐、棉(布)、粮食等。

中国近代著名红顶商人、徽商代表人物 胡雪岩

明朝的专制统治对今天的政治体制改革和“考试”制度有何启示?

①政治上提倡民主,选贤任能

②不拘一格选拔人才

……

以史为鉴

明朝的统治

明朝的建立

课堂小结

朱元璋强化皇权

科举考试的变化

经济的发展

1、中国的丞相制度被废除是在(???)

?

A.元朝?????? B.明朝??????

C.清朝??????D.宋朝

B

检测目标

2、花生、向日葵、马铃薯等农作物的原产地是(???)?

A.西域????? B.西洋??????

C.东洋??????D.南美洲

D

检测目标

3、明政府规定科举考试的范围是(???)?

A.诗赋?????? B.三通四史????

C.前四史?????D.四书五经

D

检测目标

4、如果你是明朝一位地方官员,有事上京参见朱元璋皇帝,应去(? ?)

?A.南京?? ?B.北京??????

C.西安?????? D.洛阳

A

检测目标

5、明太祖设立的特务机构是(???)?

A.东厂????? B.西厂??????

C.锦衣卫?????D.内阁

C

检测目标

我们已经站在了人生的起跑线上,为了实现心中的远大目标,我们正努力拼搏着。成功属于不畏困难、勇往直前的人。相信自己!

教师寄语

通过本课学习,你收获了什么?

课后作业:

完成教材中的相关练习题。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源