第1课《社戏》课件(共39张PPT)

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

社 戏

鲁 迅

走 进 鲁 迅

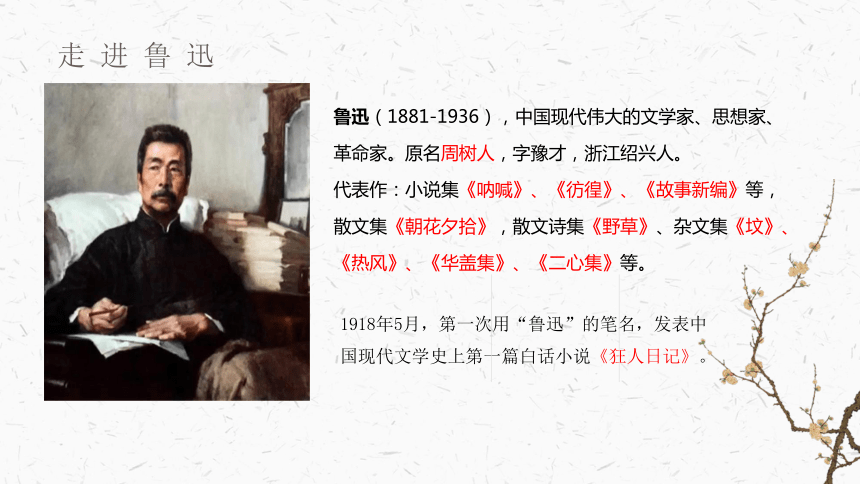

鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家、革命家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

代表作:小说集《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》等,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》、杂文集《坟》、《热风》、《华盖集》、《二心集》等。

1918年5月,第一次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

小 说

壹

是主要要素,是作者把现实生活中的不同人物原型提炼加工而成。

贰

一般分为开端、发展、高潮、结局四个部分 。故事情节一般都是虚构的。

叁

包括社会环境和自然环境,为衬托人物、渲染气氛,给情节的发展提供背景和场所。

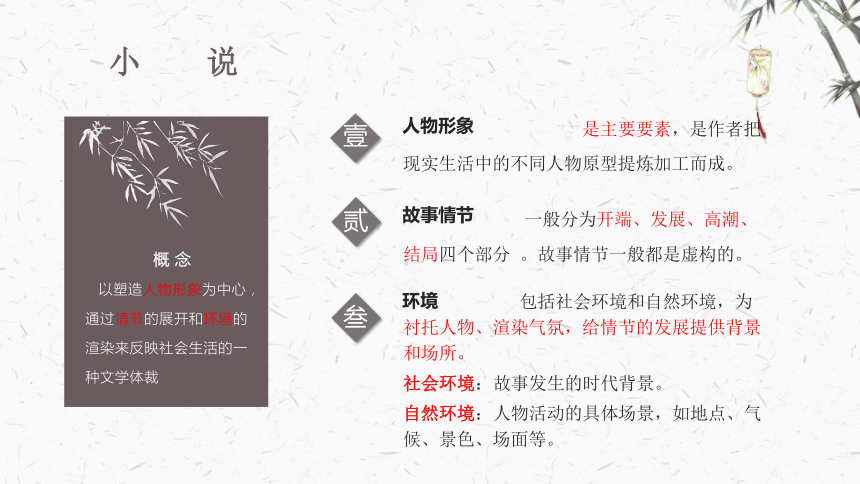

社会环境:故事发生的时代背景。

自然环境:人物活动的具体场景,如地点、气候、景色、场面等。

概 念

以塑造人物形象为中心,通过情节的展开和环境的渲染来反映社会生活的一种文学体裁

人物形象

故事情节

环境

关于社戏

“社”,古代指土地神和祭祀土地神的地方,在绍兴,是指一种区域的名称,相当于村庄。社戏,指在社中每年所演的“年规戏”。以演戏的形式祭天地、敬鬼神,祈求太平、富足。

惮( ) 钳( ) 欺侮( )

絮叨( ) 怠慢( ) 篙( )

磕( ) 潺潺( ) 踊跃( )

宛转 ( ) 蕴藻( ) 家眷( )

舀( )水 踱( ) 皎洁( )

漂渺( ) 旺相( ) 纠葛( )

dàn

dài

chán

yùn zǎo

juàn

jiǎo

piāo miǎo

jiū gé

qián

wǔ

gāo

kē

yǒng yuè

xù dao

duó

yǎo

wǎn

xiànɡ

归省( ) 行( )辈 撺掇( )

xǐng

hánɡ

cuān duo

字 词 积 累

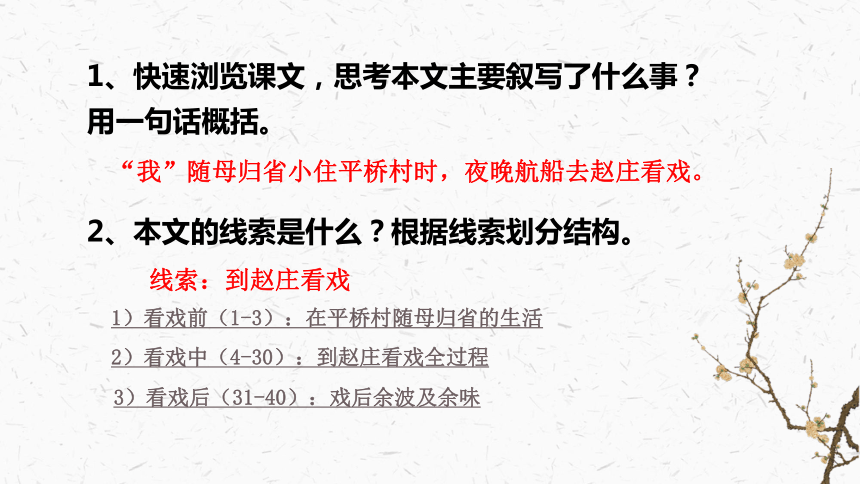

1、快速浏览课文,思考本文主要叙写了什么事?用一句话概括。

“我”随母归省小住平桥村时,夜晚航船去赵庄看戏。

2、本文的线索是什么?根据线索划分结构。

1)看戏前(1-3):在平桥村随母归省的生活

2)看戏中(4-30):到赵庄看戏全过程

3)看戏后(31-40):戏后余波及余味

线索:到赵庄看戏

戏后余波

随母归省

六一送豆

钓虾放牛

船头看戏

夏夜行船

戏前波折

归航偷豆

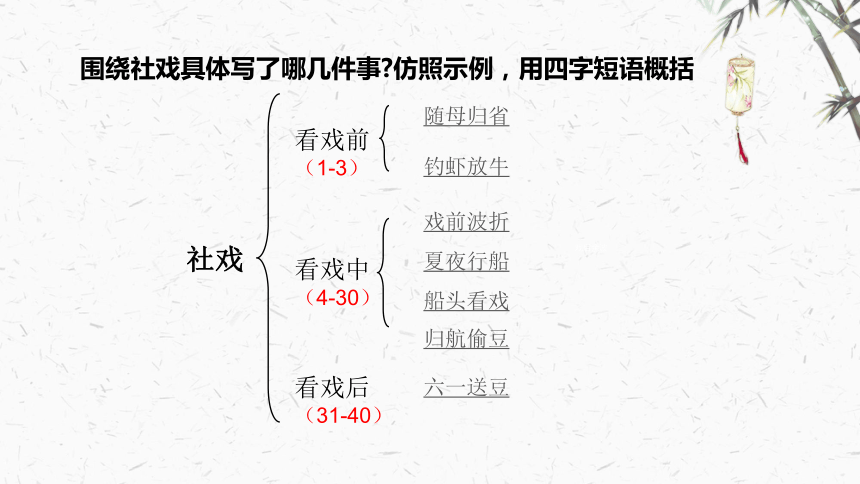

围绕社戏具体写了哪几件事?仿照示例,用四字短语概括

社戏

看戏前

(1-3)

看戏中(4-30)

看戏后

(31-40)

戏后余波

随母归省

六一送豆

钓虾放牛

船头看戏

夏夜行船

戏前波折

归航偷豆

社戏

看戏前

(1-3)

看戏中(4-30)

看戏后

(31-40)

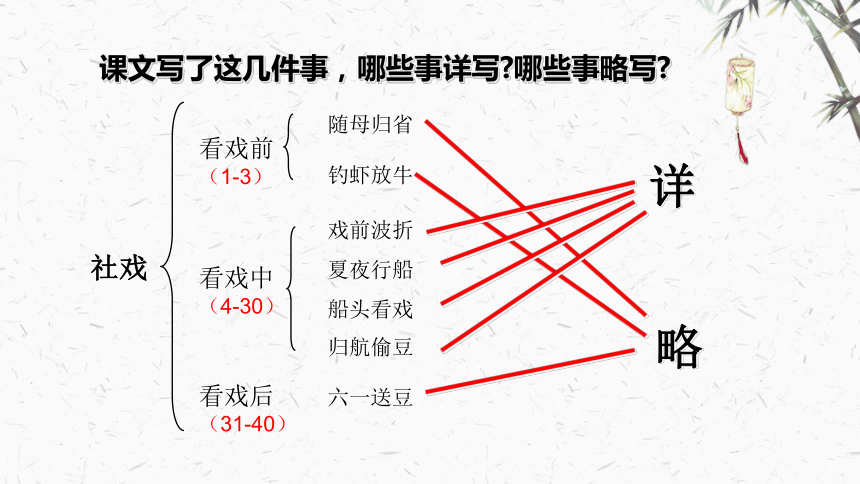

课文写了这几件事,哪些事详写?哪些事略写?

详

略

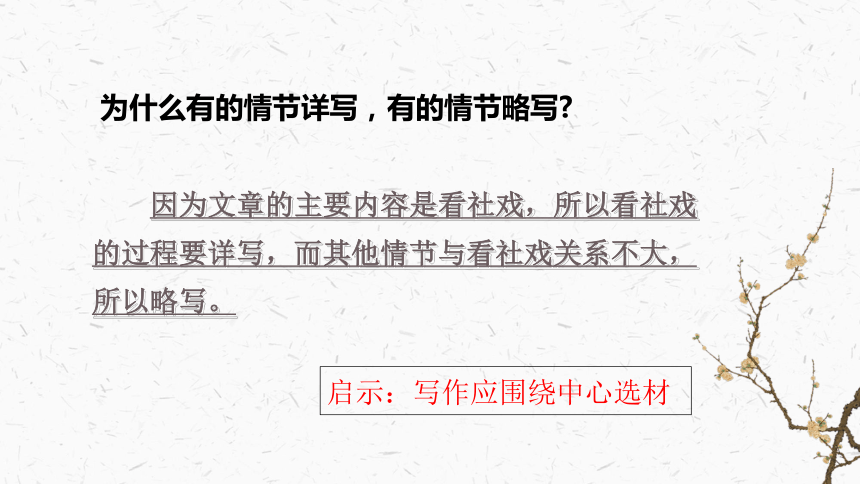

为什么有的情节详写,有的情节略写?

因为文章的主要内容是看社戏,所以看社戏的过程要详写,而其他情节与看社戏关系不大,所以略写。

启示:写作应围绕中心选材

1、为什么平桥村“在我是乐土”?

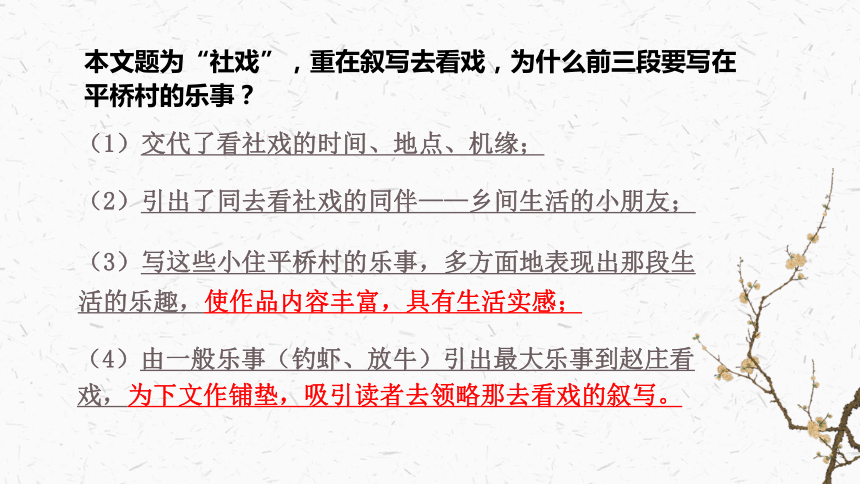

2、本文题为“社戏”,重在叙写去看戏,为什么前三段要写在平桥村的乐事?

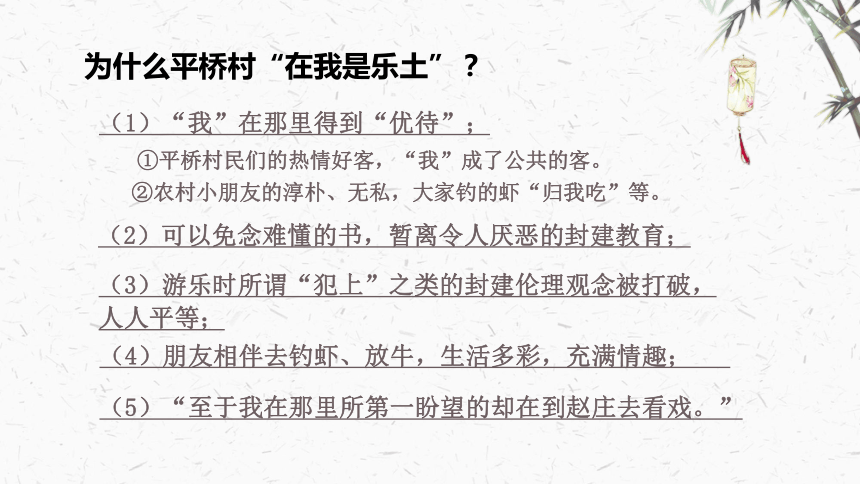

为什么平桥村“在我是乐土”?

(4)朋友相伴去钓虾、放牛,生活多彩,充满情趣;???

(2)可以免念难懂的书,暂离令人厌恶的封建教育;

(1)“我”在那里得到“优待”;

①平桥村民们的热情好客,“我”成了公共的客。

②农村小朋友的淳朴、无私,大家钓的虾“归我吃”等。

(3)游乐时所谓“犯上”之类的封建伦理观念被打破,

人人平等;

(5)“至于我在那里所第一盼望的却在到赵庄去看戏。”

本文题为“社戏”,重在叙写去看戏,为什么前三段要写在平桥村的乐事?

(4)由一般乐事(钓虾、放牛)引出最大乐事到赵庄看戏,为下文作铺垫,吸引读者去领略那去看戏的叙写。

(1)交代了看社戏的时间、地点、机缘;

(3)写这些小住平桥村的乐事,多方面地表现出那段生活的乐趣,使作品内容丰富,具有生活实感;

(2)引出了同去看社戏的同伴——乡间生活的小朋友;

戏前波折

“文似看山不喜平”。作者在“看戏”这部分没有平铺直叙,而是写得一波三折、起伏有致。

三次波折:

③双喜写包票

①叫不到船

②不准和别人去

③外祖母要担心

三次转机:

①八叔公的船回来了

②伙伴们与我同去

好 处

(1)笔法曲折,文气摇曳,为看社戏做铺垫;

(2)表现小伙伴们的热情、能干等特点,尤其是双喜。

⑩我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。一出门,便望见月下的平桥内泊着一支白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

圈出描写少年朋友们开船动作的动词,并体味其运用之妙。

⑩我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。一出门,便望见月下的平桥内泊着一支白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

圈出描写少年朋友们开船动作的动词,并体味其运用之妙。

圈出描写少年朋友们开船动作的动词,并体味其运用之妙。

动词:

拔、点、磕、架

(1)充分描绘出小伙伴架船技术的熟练,反映出小伙伴们聪明、能干的特点;

(2)表现了去看社戏的急切、愉快心情。

?两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

?那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

齐声朗读第11-12自然段

在课文第11、12自然段中,从哪些感官写景,写出景物的什么特征?这些景物描写对表现文章中心思想起什么作用?

?两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

?那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

嗅 觉

触 觉

嗅 觉

视 觉

视 觉

视 觉

视 觉

听 觉

听 觉

想 象

想 象

在课文第11、12自然段中,从哪些感官写景,写出景物的什么特征?这些景物描写对表现文章中心思想起什么作用?

触觉

视觉

听觉

想象

嗅觉

(水草的清香、豆麦蕴藻之香)

(扑面吹来)

(朦胧的月色、起伏的连山、依

稀的赵庄,几点火)

(歌吹、横笛)

(戏台、渔火)

3、烘托了“我”急于看到社戏的愉快和迫切

的心情。

4、抒发了作者热爱农村的感情。

1、这些景物描写,为我们展示了一幅江南

水乡所特有的清新优美的图景。

2、写出了小朋友行船之快。

在课文第11、12自然段中这些景物描写对表现文章中心思想起什么作用?

情景交融:在所描写的景物之中融入作者主观感情

具体分析以下句子及其作用。

1、淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了

——写起伏的连山如兽脊,比喻,以动写静,形象地描绘了行船之快。

2、而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台

——写听到歌声,料想发自戏台,间接地表现了“我”急切的心情。

3、那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来

——写笛声宛转,悠扬,使我沉静,表现了“我”被水乡美丽的夜景所陶醉,因而忘记了自己。

不仅表现了小伙伴们友爱、能干的优秀品质,而且通过我的嗅觉、听觉、视觉、想象四方面对平桥村优美景色的描写,热情地歌颂了美好的自然风光。

看戏途中的所见、所闻、所感

戏好看吗?

“我”所急切想看到的戏好看吗?

不好看。

1、想看铁头老生翻跟头,但那老生没翻。

2、想看“蛇精”和“跳老虎”,等了许久都不

见出来。

3、最怕看“老旦”,并不停地唱着。

(以上是正面表现戏不好看)

另外,文中写孩子们“喃喃的骂”,“不住的吁气”,“打起呵欠”等,这些神态描写,则是从侧面表现了戏不好看。

月还没有落,仿佛看戏也并不很久似的,而一离赵庄,月光又显得格外的皎洁。回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。吹到耳边来的又是横笛,很悠扬;我疑心老旦已经进去了,但也不好意思说再回去看。

返航途中,再写夜景有什么作用?

——呼应前文,表现”我”对社戏欲罢不舍的依依情意。

视 觉

听 觉

归航偷豆

在偷吃罗汉豆这一情节中,作者重点描写的是什么?体现了什么?

??? 这里,作者重点描写的是“偷”豆,通过对孩子们“摸”、“摘”、“煮”、“吃”等几个细节的描写,表现了他们各自不同的性格和优秀品质。

?? 阿发在地里“往来的换了一回”的独特动作和“偷我们的罢,我们的大得多呢”的个性化的语言,充分表现了他热情好客,淳朴无私,天真活泼的性格特征。

?? 通过对“偷豆”和用八公公船上的“盐和柴”的处理,表现了双喜的聪明、考虑事情周到的性格特征。

⑴当我看社戏受到波折时,双喜大悟似的提议。

——表现双喜聪明。

⑵当外祖母担心都是孩子们时,双喜大声打包票,理由有三:①船又大,②迅哥儿向来不乱跑;③我们又都是识水性的。

——表现双喜反应灵敏,考虑周到,善解人意,办事果断。

双喜

⑶看戏时铁头老生不翻筋斗,“我”很失望,双喜安慰“我”。

——表现双喜大哥哥般的亲切体贴(聪明细心)。

双喜

——表现双喜聪明,考虑事情周到,替他人着想。

⑹双喜送我回到家,“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”

——表现双喜做事有始有终。

双喜是一个聪明、机灵、善解人意,考虑周到,办事果断的好孩子头。

——表现双喜反应灵敏。

⑺第二天,双喜回答六一公公的问话。

⑷归航偷豆时征求豆主人阿发的意见;双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要挨骂的。吃完豆,双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,并考虑好对策。

因此,这不算什么盗窃行为。而是表现出了孩子们热情好客、淳朴善良、天真活泼的天性。

(1)偷的是自家的豆,请的客是公共的,偷豆请客,理所当然;

(2)从六一公公的话可以证明:“请客?--这是应该的。”六一公公还送豆给客人尝尝。

“偷豆'一节,”偷“,一般意义上是”自私、遭人唾弃“的行为,那么在课文中,该如何看待孩子们偷豆的事呢?

双喜

淳朴宽厚,热情好客

聪明、机灵、善解人意,考虑周到,办事果断

六一公公

热情好客,淳朴无私,天真活泼

阿发

阅读31-40自然段,分析六一公公的形象

随母归省

钓虾放牛

戏前波折

夏夜行船

船头看戏

归航偷豆

六一送豆

真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆——也不再看到那夜似的好戏了

戏并不好看,豆也很普通,为什么文章结尾这么写道?

美

景 美

人 美

情 美

优美的自然景色

村民们的聪明、热情好客、淳朴

人与人之间友善、和谐的关系,

情真意切

我所难忘的是平桥村的老人孩子那种淳朴、善良、真挚的感情;再加上特有的农村风光,自由的空气,人与人之间的和谐亲密的关系,这一切都是“我”童年时代在城镇未曾见到过,也是在以后的人生路上也很少见到的。

“我”对这段往事的回忆,表达了”我”对劳动人民深沉而真挚的感情及对美好生活的向往之情。

本文以“社戏”为线索,通过“我”与农村孩子看社戏前后故事的叙述,赞美农民和农家孩子淳朴、善良、无私的品质和聪明的才干。表现作者热爱农村、热爱劳动人民的思想感情,向往美好自由的生活。

文章主旨

谢 谢

社 戏

鲁 迅

走 进 鲁 迅

鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家、革命家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

代表作:小说集《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》等,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》、杂文集《坟》、《热风》、《华盖集》、《二心集》等。

1918年5月,第一次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

小 说

壹

是主要要素,是作者把现实生活中的不同人物原型提炼加工而成。

贰

一般分为开端、发展、高潮、结局四个部分 。故事情节一般都是虚构的。

叁

包括社会环境和自然环境,为衬托人物、渲染气氛,给情节的发展提供背景和场所。

社会环境:故事发生的时代背景。

自然环境:人物活动的具体场景,如地点、气候、景色、场面等。

概 念

以塑造人物形象为中心,通过情节的展开和环境的渲染来反映社会生活的一种文学体裁

人物形象

故事情节

环境

关于社戏

“社”,古代指土地神和祭祀土地神的地方,在绍兴,是指一种区域的名称,相当于村庄。社戏,指在社中每年所演的“年规戏”。以演戏的形式祭天地、敬鬼神,祈求太平、富足。

惮( ) 钳( ) 欺侮( )

絮叨( ) 怠慢( ) 篙( )

磕( ) 潺潺( ) 踊跃( )

宛转 ( ) 蕴藻( ) 家眷( )

舀( )水 踱( ) 皎洁( )

漂渺( ) 旺相( ) 纠葛( )

dàn

dài

chán

yùn zǎo

juàn

jiǎo

piāo miǎo

jiū gé

qián

wǔ

gāo

kē

yǒng yuè

xù dao

duó

yǎo

wǎn

xiànɡ

归省( ) 行( )辈 撺掇( )

xǐng

hánɡ

cuān duo

字 词 积 累

1、快速浏览课文,思考本文主要叙写了什么事?用一句话概括。

“我”随母归省小住平桥村时,夜晚航船去赵庄看戏。

2、本文的线索是什么?根据线索划分结构。

1)看戏前(1-3):在平桥村随母归省的生活

2)看戏中(4-30):到赵庄看戏全过程

3)看戏后(31-40):戏后余波及余味

线索:到赵庄看戏

戏后余波

随母归省

六一送豆

钓虾放牛

船头看戏

夏夜行船

戏前波折

归航偷豆

围绕社戏具体写了哪几件事?仿照示例,用四字短语概括

社戏

看戏前

(1-3)

看戏中(4-30)

看戏后

(31-40)

戏后余波

随母归省

六一送豆

钓虾放牛

船头看戏

夏夜行船

戏前波折

归航偷豆

社戏

看戏前

(1-3)

看戏中(4-30)

看戏后

(31-40)

课文写了这几件事,哪些事详写?哪些事略写?

详

略

为什么有的情节详写,有的情节略写?

因为文章的主要内容是看社戏,所以看社戏的过程要详写,而其他情节与看社戏关系不大,所以略写。

启示:写作应围绕中心选材

1、为什么平桥村“在我是乐土”?

2、本文题为“社戏”,重在叙写去看戏,为什么前三段要写在平桥村的乐事?

为什么平桥村“在我是乐土”?

(4)朋友相伴去钓虾、放牛,生活多彩,充满情趣;???

(2)可以免念难懂的书,暂离令人厌恶的封建教育;

(1)“我”在那里得到“优待”;

①平桥村民们的热情好客,“我”成了公共的客。

②农村小朋友的淳朴、无私,大家钓的虾“归我吃”等。

(3)游乐时所谓“犯上”之类的封建伦理观念被打破,

人人平等;

(5)“至于我在那里所第一盼望的却在到赵庄去看戏。”

本文题为“社戏”,重在叙写去看戏,为什么前三段要写在平桥村的乐事?

(4)由一般乐事(钓虾、放牛)引出最大乐事到赵庄看戏,为下文作铺垫,吸引读者去领略那去看戏的叙写。

(1)交代了看社戏的时间、地点、机缘;

(3)写这些小住平桥村的乐事,多方面地表现出那段生活的乐趣,使作品内容丰富,具有生活实感;

(2)引出了同去看社戏的同伴——乡间生活的小朋友;

戏前波折

“文似看山不喜平”。作者在“看戏”这部分没有平铺直叙,而是写得一波三折、起伏有致。

三次波折:

③双喜写包票

①叫不到船

②不准和别人去

③外祖母要担心

三次转机:

①八叔公的船回来了

②伙伴们与我同去

好 处

(1)笔法曲折,文气摇曳,为看社戏做铺垫;

(2)表现小伙伴们的热情、能干等特点,尤其是双喜。

⑩我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。一出门,便望见月下的平桥内泊着一支白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

圈出描写少年朋友们开船动作的动词,并体味其运用之妙。

⑩我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。一出门,便望见月下的平桥内泊着一支白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

圈出描写少年朋友们开船动作的动词,并体味其运用之妙。

圈出描写少年朋友们开船动作的动词,并体味其运用之妙。

动词:

拔、点、磕、架

(1)充分描绘出小伙伴架船技术的熟练,反映出小伙伴们聪明、能干的特点;

(2)表现了去看社戏的急切、愉快心情。

?两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

?那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

齐声朗读第11-12自然段

在课文第11、12自然段中,从哪些感官写景,写出景物的什么特征?这些景物描写对表现文章中心思想起什么作用?

?两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

?那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

嗅 觉

触 觉

嗅 觉

视 觉

视 觉

视 觉

视 觉

听 觉

听 觉

想 象

想 象

在课文第11、12自然段中,从哪些感官写景,写出景物的什么特征?这些景物描写对表现文章中心思想起什么作用?

触觉

视觉

听觉

想象

嗅觉

(水草的清香、豆麦蕴藻之香)

(扑面吹来)

(朦胧的月色、起伏的连山、依

稀的赵庄,几点火)

(歌吹、横笛)

(戏台、渔火)

3、烘托了“我”急于看到社戏的愉快和迫切

的心情。

4、抒发了作者热爱农村的感情。

1、这些景物描写,为我们展示了一幅江南

水乡所特有的清新优美的图景。

2、写出了小朋友行船之快。

在课文第11、12自然段中这些景物描写对表现文章中心思想起什么作用?

情景交融:在所描写的景物之中融入作者主观感情

具体分析以下句子及其作用。

1、淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了

——写起伏的连山如兽脊,比喻,以动写静,形象地描绘了行船之快。

2、而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台

——写听到歌声,料想发自戏台,间接地表现了“我”急切的心情。

3、那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来

——写笛声宛转,悠扬,使我沉静,表现了“我”被水乡美丽的夜景所陶醉,因而忘记了自己。

不仅表现了小伙伴们友爱、能干的优秀品质,而且通过我的嗅觉、听觉、视觉、想象四方面对平桥村优美景色的描写,热情地歌颂了美好的自然风光。

看戏途中的所见、所闻、所感

戏好看吗?

“我”所急切想看到的戏好看吗?

不好看。

1、想看铁头老生翻跟头,但那老生没翻。

2、想看“蛇精”和“跳老虎”,等了许久都不

见出来。

3、最怕看“老旦”,并不停地唱着。

(以上是正面表现戏不好看)

另外,文中写孩子们“喃喃的骂”,“不住的吁气”,“打起呵欠”等,这些神态描写,则是从侧面表现了戏不好看。

月还没有落,仿佛看戏也并不很久似的,而一离赵庄,月光又显得格外的皎洁。回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。吹到耳边来的又是横笛,很悠扬;我疑心老旦已经进去了,但也不好意思说再回去看。

返航途中,再写夜景有什么作用?

——呼应前文,表现”我”对社戏欲罢不舍的依依情意。

视 觉

听 觉

归航偷豆

在偷吃罗汉豆这一情节中,作者重点描写的是什么?体现了什么?

??? 这里,作者重点描写的是“偷”豆,通过对孩子们“摸”、“摘”、“煮”、“吃”等几个细节的描写,表现了他们各自不同的性格和优秀品质。

?? 阿发在地里“往来的换了一回”的独特动作和“偷我们的罢,我们的大得多呢”的个性化的语言,充分表现了他热情好客,淳朴无私,天真活泼的性格特征。

?? 通过对“偷豆”和用八公公船上的“盐和柴”的处理,表现了双喜的聪明、考虑事情周到的性格特征。

⑴当我看社戏受到波折时,双喜大悟似的提议。

——表现双喜聪明。

⑵当外祖母担心都是孩子们时,双喜大声打包票,理由有三:①船又大,②迅哥儿向来不乱跑;③我们又都是识水性的。

——表现双喜反应灵敏,考虑周到,善解人意,办事果断。

双喜

⑶看戏时铁头老生不翻筋斗,“我”很失望,双喜安慰“我”。

——表现双喜大哥哥般的亲切体贴(聪明细心)。

双喜

——表现双喜聪明,考虑事情周到,替他人着想。

⑹双喜送我回到家,“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”

——表现双喜做事有始有终。

双喜是一个聪明、机灵、善解人意,考虑周到,办事果断的好孩子头。

——表现双喜反应灵敏。

⑺第二天,双喜回答六一公公的问话。

⑷归航偷豆时征求豆主人阿发的意见;双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要挨骂的。吃完豆,双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,并考虑好对策。

因此,这不算什么盗窃行为。而是表现出了孩子们热情好客、淳朴善良、天真活泼的天性。

(1)偷的是自家的豆,请的客是公共的,偷豆请客,理所当然;

(2)从六一公公的话可以证明:“请客?--这是应该的。”六一公公还送豆给客人尝尝。

“偷豆'一节,”偷“,一般意义上是”自私、遭人唾弃“的行为,那么在课文中,该如何看待孩子们偷豆的事呢?

双喜

淳朴宽厚,热情好客

聪明、机灵、善解人意,考虑周到,办事果断

六一公公

热情好客,淳朴无私,天真活泼

阿发

阅读31-40自然段,分析六一公公的形象

随母归省

钓虾放牛

戏前波折

夏夜行船

船头看戏

归航偷豆

六一送豆

真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆——也不再看到那夜似的好戏了

戏并不好看,豆也很普通,为什么文章结尾这么写道?

美

景 美

人 美

情 美

优美的自然景色

村民们的聪明、热情好客、淳朴

人与人之间友善、和谐的关系,

情真意切

我所难忘的是平桥村的老人孩子那种淳朴、善良、真挚的感情;再加上特有的农村风光,自由的空气,人与人之间的和谐亲密的关系,这一切都是“我”童年时代在城镇未曾见到过,也是在以后的人生路上也很少见到的。

“我”对这段往事的回忆,表达了”我”对劳动人民深沉而真挚的感情及对美好生活的向往之情。

本文以“社戏”为线索,通过“我”与农村孩子看社戏前后故事的叙述,赞美农民和农家孩子淳朴、善良、无私的品质和聪明的才干。表现作者热爱农村、热爱劳动人民的思想感情,向往美好自由的生活。

文章主旨

谢 谢

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读