人教版数学六年级下册4.2 比例的基本性质 教案+教学反思

文档属性

| 名称 | 人教版数学六年级下册4.2 比例的基本性质 教案+教学反思 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 40.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-03-12 17:07:10 | ||

图片预览

文档简介

第4单元 比例

第 2课时 比例的基本性质

教学内容

教材第41页例1。

教学目标

知识与技能

1. 理解比例的基本性质,知道比例各部分的名称。

2. 会根据比例的基本性质判断两个比是否可以组成比例。

过程与方法

经历探究比例的基本性质的过程,掌握用比例的基本性质判断能否组成比例的方法。

情感态度与价值观

培养学生自主参与的意识和主动探究的精神,培养学生观察、分析、推理和概括的能力,指导并发展学生的数学思维。

重点、难点

重点 根据比例的基本性质判断两个比是否可以组成比例。

突破方法 习题讲解,练习提升。

难点 理解比例的基本性质。

突破方法 引导学生讨论交流、发现性质。

教法与学法

教法 讲解引导,探究发现。

学法 合作探究,归纳方法。

教学准备

多媒体课件。

复习引入

上节课我们学习了比例的意义,什么是比例?

学生讨论并回答。

(表示两个比相等的式子就叫比例)

比例有什么性质呢?这就是这节课我们所要学习的内容。(板书课题:比例的基本性质)

探索新知,解决问题

1. 探究比例各部分的名称。

同学们能正确地判断两个比能不能组成比例了,那么,比例各部分的名称是什么,大家知道吗?

组织学生翻开教材第41页,看看什么叫比例的项、外项和内项。

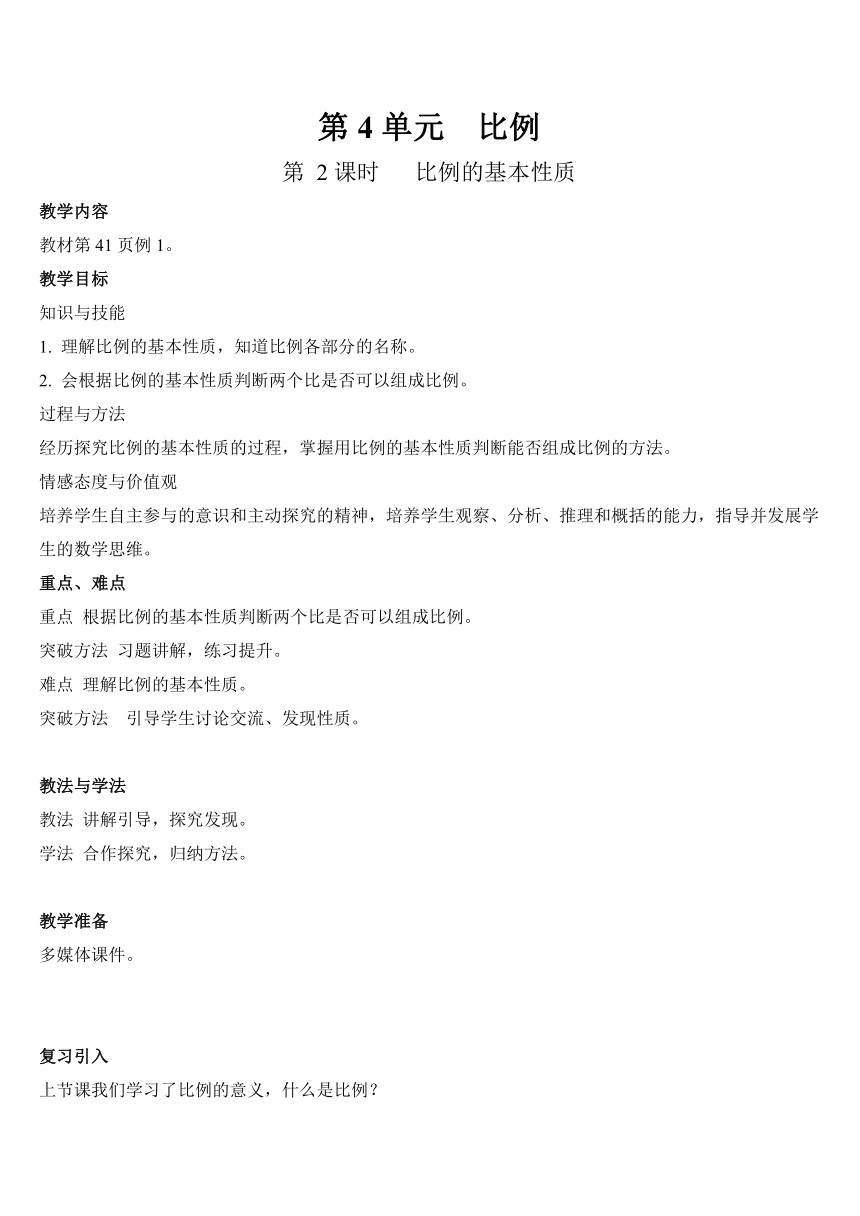

学生看书时,教师板书:2.4∶1.6=60∶40

谁来说说黑板上这个比例的外项和内项?

学生独自说,然后在小组内互相说。

教师指名汇报:2.4和40是外项,1.6和60是内项。

教师根据学生的汇报板书:

组成比例的四个数,叫比例的项。两端的两项叫比例的外项,中间的两项叫比例的内项。

如果把上面的比例写成分数形式:=,这个比例的外项和内项分别是什么?

(外项仍然是2.4和40,内项仍然是1.6和60)

2. 探究比例的基本性质。

请大家计算组成比例的两个内项的积和两个外项的积,你发现它们有什么关系?

学生小组内交流,教师指名汇报。

(两个外项的积是:2.4×40=96,两个内项的积是:1.6×60=96,两个内项的积等于两个外项的积)

教师再列举几个比例,让学生验证其他的比例有没有这个规律。

教师总结:这个规律就叫比例的基本性质——在比例里,两个外项的积等于两个内项的积。

(板书:在比例里,两个外项的积等于两个内项的积。这叫比例的基本性质)

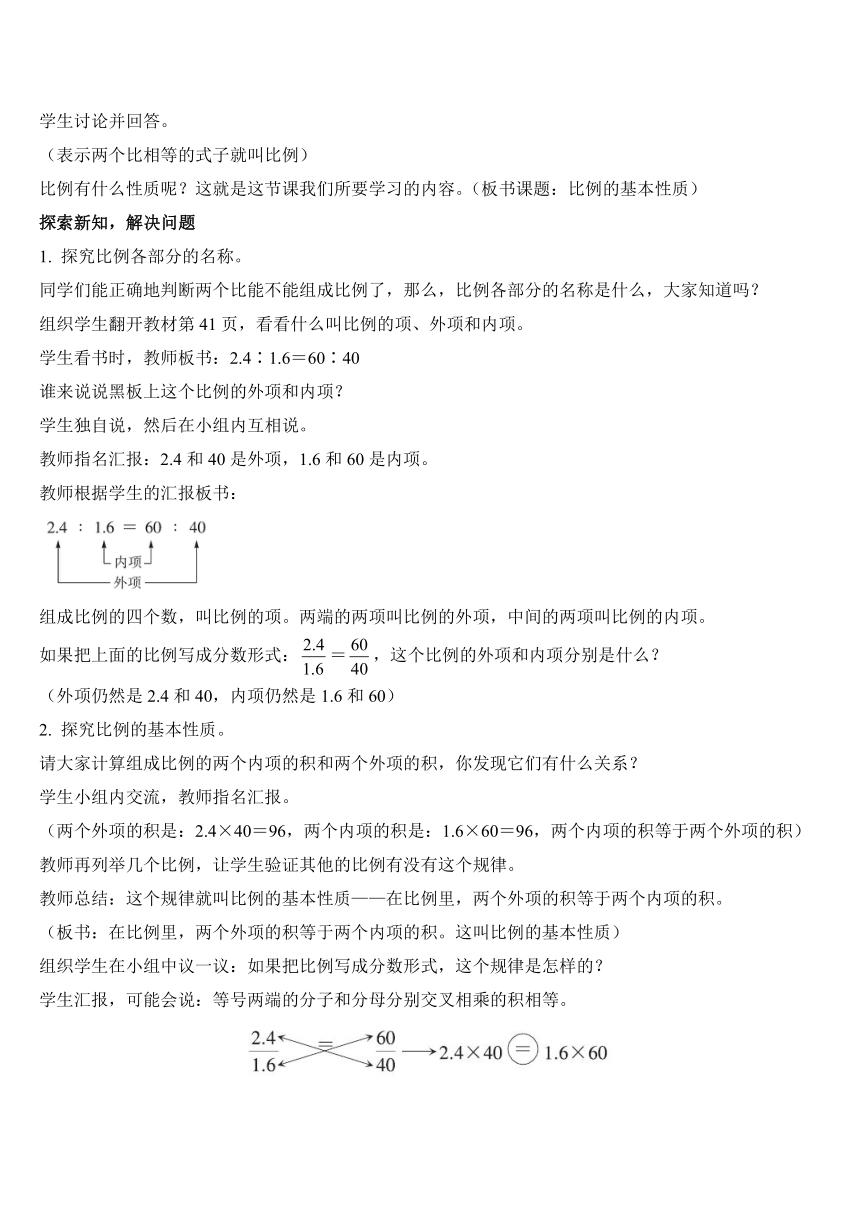

组织学生在小组中议一议:如果把比例写成分数形式,这个规律是怎样的?

学生汇报,可能会说:等号两端的分子和分母分别交叉相乘的积相等。

学习比例的基本性质可以帮助我们迅速地判断出两个比是否可以组成比例。下面我们一起来试一下这个方法。

教师用课件出示教材例1的第(2)题,组织学生独立做一做,比一比所得的结论与上面的是否一致。

3. 比例的基本性质的应用。

应用比例的基本性质,判断下面哪组中的两个比可以组成比例。

6∶3和8∶5 0.2∶2.5和4∶50

组织学生在小组中相互交流,教师指名汇报。

4. 教师小结。

大家能用字母表示比例的基本性质吗?

学生思考,相互交流。

教师指出:这个性质用字母表示可以是a∶b=c∶d,ad=bc(板书)。

学到这里,请同学们回顾一下,我们已经学习了几种判断两个比能否组成比例的方法?

(两种)

教师小结:一种是依据比例的意义,看两个比的比值是否相等;另一种是根据比例的基本性质,看两个外项和两个内项的乘积是否相等。

巩固练习,思维升华

教材第41页“做一做”。

组织学生独立完成,然后相互交流自己的判断方法,全班评议。

课后小结

经过这节课的学习,你掌握了比例的基本性质了吗?

板书设计

比例的基本性质

组成比例的四个数,叫比例的项。两端的两项叫比例的外项,中间的两项叫比例的内项。

在比例里,两个外项的积等于两个内项的积。这叫比例的基本性质。

a∶b=c∶d,ad=bc

教学反思

本节课的内容是延续上一节课的比例的意义来教学的比例的基本性质。在教学的开始,我让学生自学认识比例的各部分名称、认识内项和外项,完成后进行反馈;然后再探索比例的基本性质,引导学生计算出在比例中两个外项积和两个内项积,从而发现其中的规律,总结出比例的基本性质。

在教学比例的基本性质的时候,要注意以下几点:

1. 在运用比例的基本性质进行判断时,要求学生讲明理由,培养学生有根据思考问题的良好习惯。

2. 锻炼学生自主发现问题、发现规律的能力,鼓励学生自主观察、大胆猜想和假设,并用科学的方法去验证。

第 2课时 比例的基本性质

教学内容

教材第41页例1。

教学目标

知识与技能

1. 理解比例的基本性质,知道比例各部分的名称。

2. 会根据比例的基本性质判断两个比是否可以组成比例。

过程与方法

经历探究比例的基本性质的过程,掌握用比例的基本性质判断能否组成比例的方法。

情感态度与价值观

培养学生自主参与的意识和主动探究的精神,培养学生观察、分析、推理和概括的能力,指导并发展学生的数学思维。

重点、难点

重点 根据比例的基本性质判断两个比是否可以组成比例。

突破方法 习题讲解,练习提升。

难点 理解比例的基本性质。

突破方法 引导学生讨论交流、发现性质。

教法与学法

教法 讲解引导,探究发现。

学法 合作探究,归纳方法。

教学准备

多媒体课件。

复习引入

上节课我们学习了比例的意义,什么是比例?

学生讨论并回答。

(表示两个比相等的式子就叫比例)

比例有什么性质呢?这就是这节课我们所要学习的内容。(板书课题:比例的基本性质)

探索新知,解决问题

1. 探究比例各部分的名称。

同学们能正确地判断两个比能不能组成比例了,那么,比例各部分的名称是什么,大家知道吗?

组织学生翻开教材第41页,看看什么叫比例的项、外项和内项。

学生看书时,教师板书:2.4∶1.6=60∶40

谁来说说黑板上这个比例的外项和内项?

学生独自说,然后在小组内互相说。

教师指名汇报:2.4和40是外项,1.6和60是内项。

教师根据学生的汇报板书:

组成比例的四个数,叫比例的项。两端的两项叫比例的外项,中间的两项叫比例的内项。

如果把上面的比例写成分数形式:=,这个比例的外项和内项分别是什么?

(外项仍然是2.4和40,内项仍然是1.6和60)

2. 探究比例的基本性质。

请大家计算组成比例的两个内项的积和两个外项的积,你发现它们有什么关系?

学生小组内交流,教师指名汇报。

(两个外项的积是:2.4×40=96,两个内项的积是:1.6×60=96,两个内项的积等于两个外项的积)

教师再列举几个比例,让学生验证其他的比例有没有这个规律。

教师总结:这个规律就叫比例的基本性质——在比例里,两个外项的积等于两个内项的积。

(板书:在比例里,两个外项的积等于两个内项的积。这叫比例的基本性质)

组织学生在小组中议一议:如果把比例写成分数形式,这个规律是怎样的?

学生汇报,可能会说:等号两端的分子和分母分别交叉相乘的积相等。

学习比例的基本性质可以帮助我们迅速地判断出两个比是否可以组成比例。下面我们一起来试一下这个方法。

教师用课件出示教材例1的第(2)题,组织学生独立做一做,比一比所得的结论与上面的是否一致。

3. 比例的基本性质的应用。

应用比例的基本性质,判断下面哪组中的两个比可以组成比例。

6∶3和8∶5 0.2∶2.5和4∶50

组织学生在小组中相互交流,教师指名汇报。

4. 教师小结。

大家能用字母表示比例的基本性质吗?

学生思考,相互交流。

教师指出:这个性质用字母表示可以是a∶b=c∶d,ad=bc(板书)。

学到这里,请同学们回顾一下,我们已经学习了几种判断两个比能否组成比例的方法?

(两种)

教师小结:一种是依据比例的意义,看两个比的比值是否相等;另一种是根据比例的基本性质,看两个外项和两个内项的乘积是否相等。

巩固练习,思维升华

教材第41页“做一做”。

组织学生独立完成,然后相互交流自己的判断方法,全班评议。

课后小结

经过这节课的学习,你掌握了比例的基本性质了吗?

板书设计

比例的基本性质

组成比例的四个数,叫比例的项。两端的两项叫比例的外项,中间的两项叫比例的内项。

在比例里,两个外项的积等于两个内项的积。这叫比例的基本性质。

a∶b=c∶d,ad=bc

教学反思

本节课的内容是延续上一节课的比例的意义来教学的比例的基本性质。在教学的开始,我让学生自学认识比例的各部分名称、认识内项和外项,完成后进行反馈;然后再探索比例的基本性质,引导学生计算出在比例中两个外项积和两个内项积,从而发现其中的规律,总结出比例的基本性质。

在教学比例的基本性质的时候,要注意以下几点:

1. 在运用比例的基本性质进行判断时,要求学生讲明理由,培养学生有根据思考问题的良好习惯。

2. 锻炼学生自主发现问题、发现规律的能力,鼓励学生自主观察、大胆猜想和假设,并用科学的方法去验证。