3 月是故乡明(课件) (共40张)

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

月是故乡明

会认本课生字,掌握本课重点词语。

学习目标

1

2

理解课文题目“月是故乡明”的内涵。

3

默读课文,理解课文内容,弄清文中写了作者由月亮想到了哪些往事和经历。

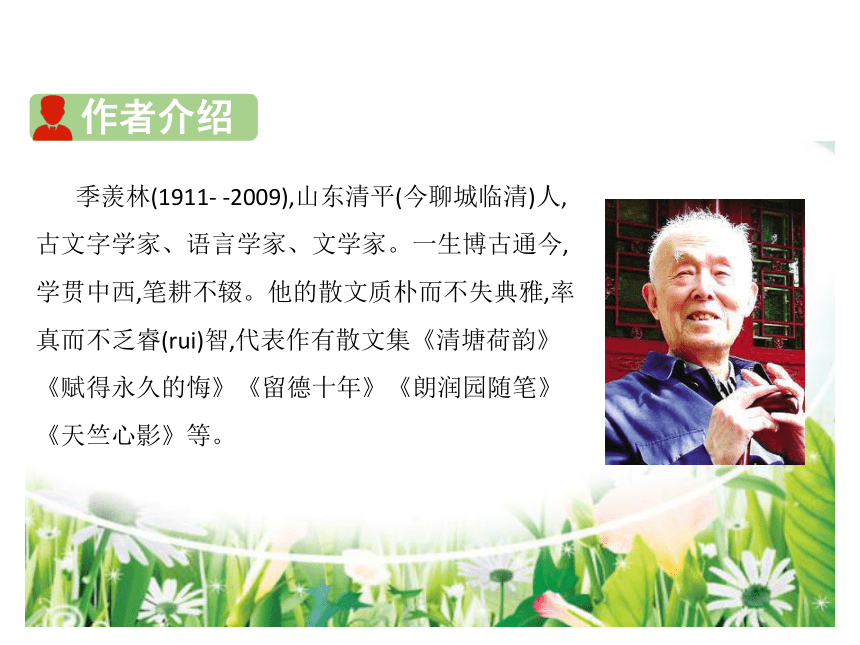

作者介绍

季羡林(1911-?-2009),山东清平(今聊城临清)人,古文字学家、语言学家、文学家。一生博古通今,学贯中西,笔耕不辍。他的散文质朴而不失典雅,率真而不乏睿(rui)智,代表作有散文集《清塘荷韵》《赋得永久的悔》《留德十年》《朗润园随笔》《天竺心影》等。

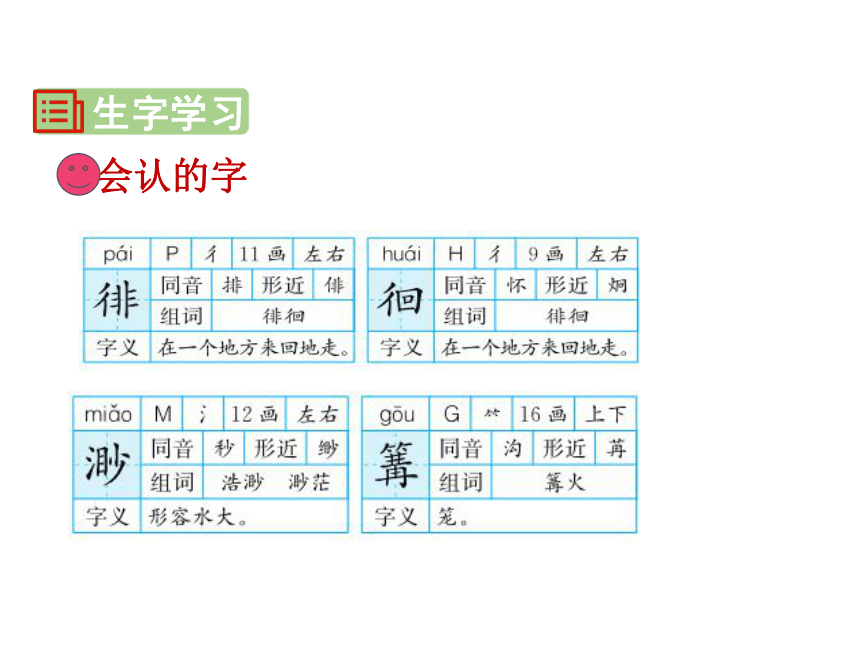

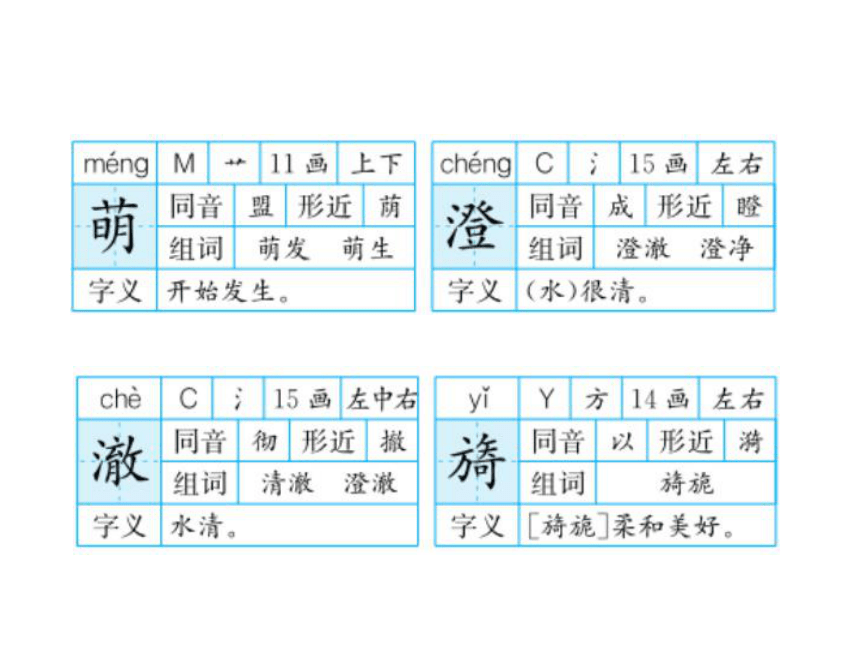

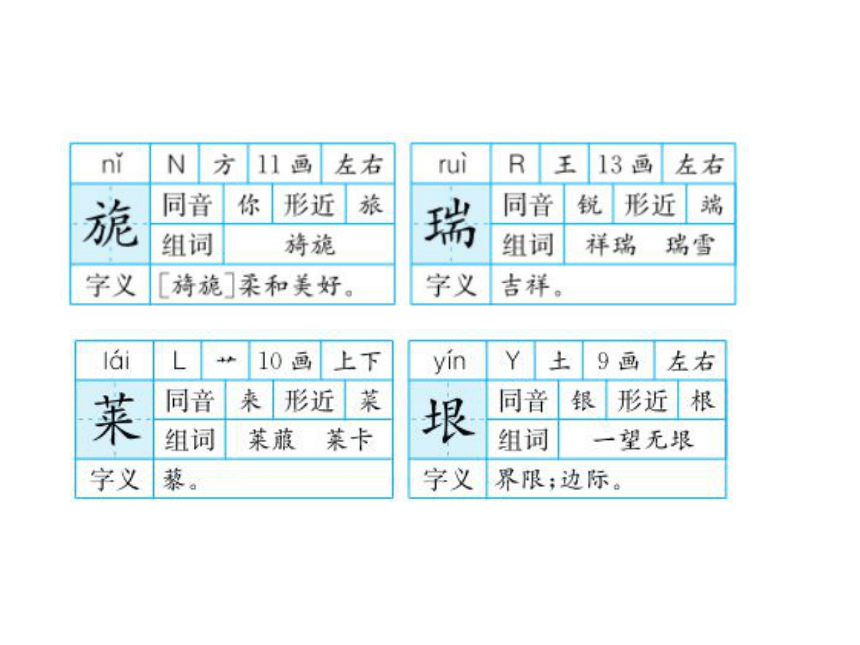

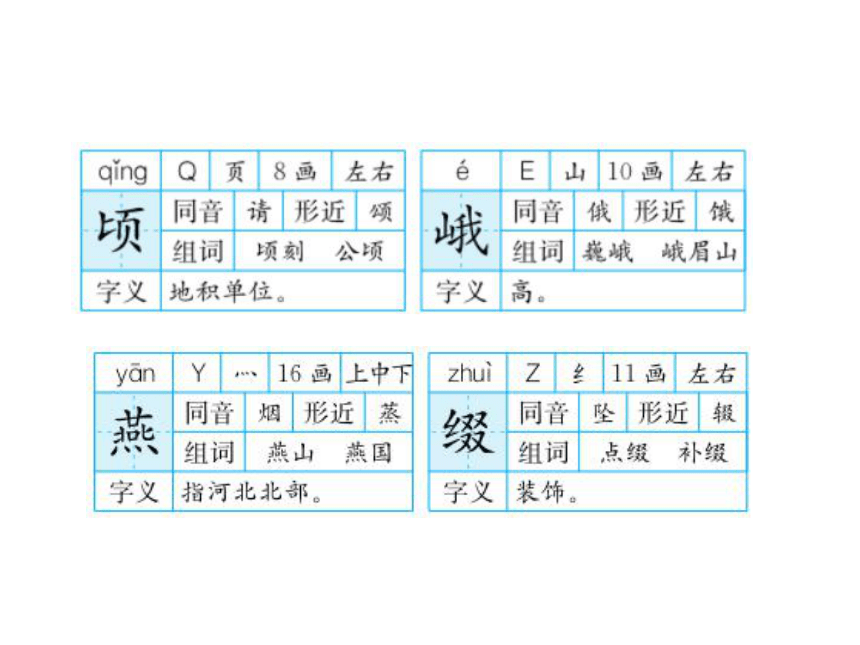

会认的字

生字学习

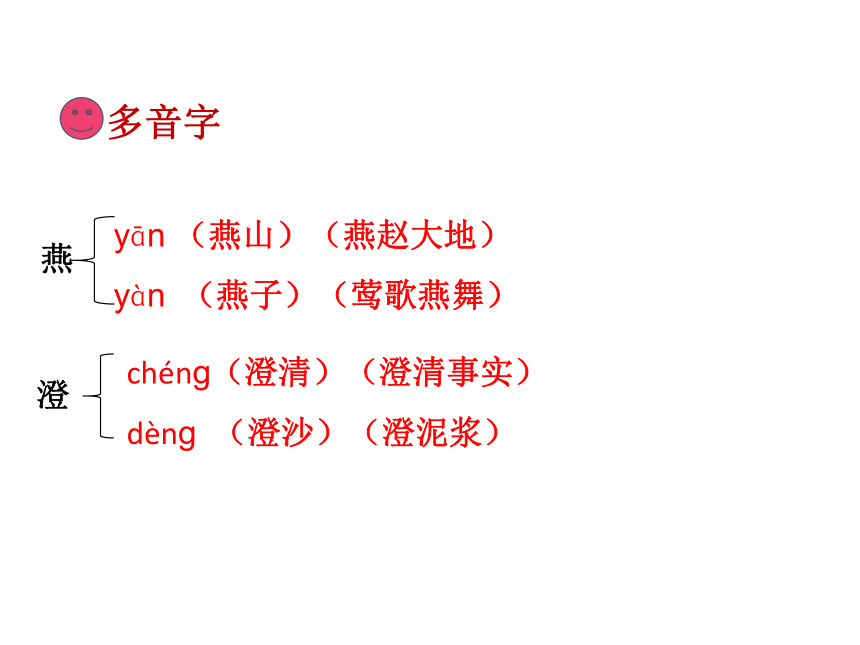

多音字

燕

澄

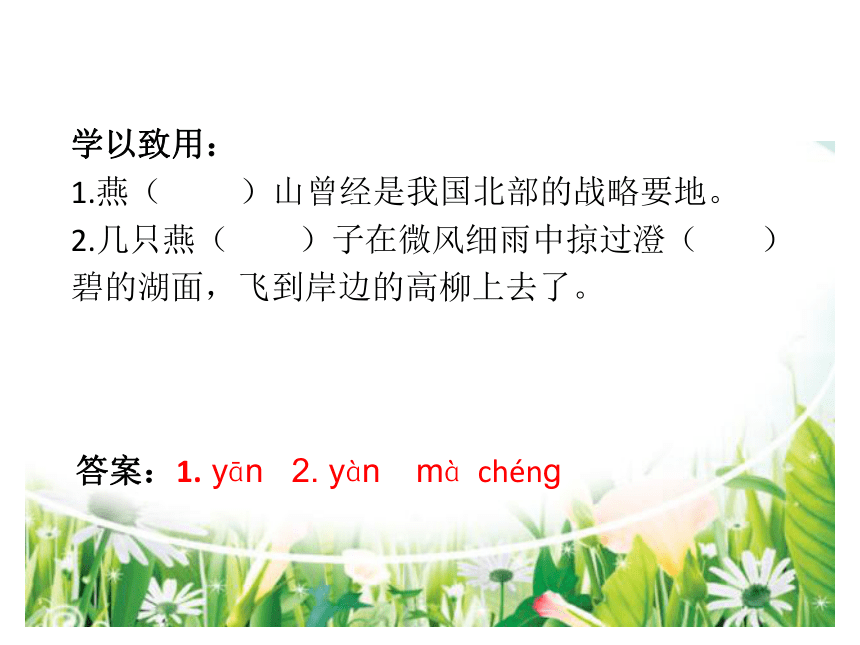

学以致用:

1.燕( )山曾经是我国北部的战略要地。

2.几只燕( )子在微风细雨中掠过澄( )碧的湖面,飞到岸边的高柳上去了。

答案:1. yān 2. yàn mà chéng

词语学习

词语理解

不可胜数:不能数完,形容数量非常多。

造句:新产品名目繁多,不可胜数

顶天立地:形容形象高大,气概雄伟豪迈 。

造句:这座雪山就像一个顶天立地的巨人。

恍然大悟:顿时醒悟过来。

造句:经过老师的提醒,我才恍然大悟,这道题还可以这样解。

徘徊:在一个地方来回地走。

造句:他独自在江边徘徊,思索着自己的命运去前途。

烟波浩渺:形容江湖水面十分辽阔。

造句:雨后的西湖颇有些烟波浩渺之势。

篝火:原指用笼子罩着的火,现借指在空旷处或野外架木柴、树枝燃烧的火堆。

造句:我们围着篝火唱歌、跳舞,度过了一个令人难忘的夜晚。

乐此不疲:因喜欢做某件事而不知疲倦。形容对某事特别爱好而沉浸其中。

造句:爷爷喜爱园艺,一个人在小院儿种花,乐此不疲。

多义词:萌动

①指事物开始发生。

造句:冰面下潺潺流动的溪水昭示了春意萌动。

②指植物开始发芽。

造句:大地春回,万物复苏,草木萌动。

多义词:漂泊

①比喻流落在外,四处流浪。

造句:漂泊在外的游子渴望着叶落归根。

②指随波浮动或漂泊。

造句:游艇漂泊在附近的海面上。

近义词

孤单——(孤独) 陪衬——(衬托)

气派——(气势) 萌动——(萌芽)

澄澈——(清澈) 漂泊——(流浪)

旖旎——(柔美) 无垠——(无边)

巍峨——(雄伟) 点缀——(装点)

不可胜数——(不可计数)

恍然大悟——(豁然开朗)

离乡背井——(流离失所)

乐此不疲——(其乐无穷)

反义词

萌动——(消亡) 澄澈——(浑浊)

漂泊——(安定) 巍峨——(矮小)

平凡——(不凡)

不可胜数——(寥寥无几)

恍然大悟——(百思不解)

离乡背井——(安居乐业)

乐此不疲——(浅尝辄止)

词语辨析

恍然大悟 豁然开朗

相同点:两个词都有一下子领悟的意思。

不同点:“恍然大悟”形容猛然清醒,顿时醒悟过来,一般只表示思想上一下子明白了,使用范围比较窄。“豁然开朗”比喻原来不明白,一下子领悟了;还可以表示环境、心胸、情况等由狭窄、幽暗一下变为开朗、明朗,适用范围更广。

运用示例:

1.当老师公布答案时,他才( )。

2.经过妈妈的开导,我( ),心情轻松多了。

恍然大悟

豁然开朗

在朗读本课时,结合课本注音和重点词语释义,读准字词,流利地朗读课文。在朗读中,注意句子、段落之间的停顿,从字里行间品读作者蕴藏的情感。

朗读指导

试着给课文划分层次,并概括每部分大意。

第一部分(1):开篇点题,对文题“月是故乡明”进行了解释,说明爱故乡的月亮正是爱故乡的体现。第二部分(2~4):写对故乡和童年趣事的回忆,充满童真童趣的生活画面构成一幅幅美丽的乡村生活图景,表达了“我”对故乡的深深思念。?第三部分(5、6):写“我”离开故乡之后的生活,通过他乡月亮与故乡月亮的对比,表达了对故乡月亮的思念。第四部分(7):篇末再次点题,呼应前文,倾诉思乡、恋乡之情。

整体感知

课文解读

1.怎样理解课文题目“月是故乡明”?

“月是故乡明”出自唐代诗人杜甫的《月夜忆舍弟》。 “露从今夜白,月是故乡明”两句写景,但写的又不完全是客观景物,而是融入了自己的主观情感。普天之下共一轮明月,本无差别,而作者却说故乡的明月最亮最明,且说得不容置疑。恰切地表达了对故乡的深情。本文用这句诗作题目,不落俗套,既点明了抒情的线索,也表达了作者的思乡、恋乡之情,同时还增加了文章的文化底蕴。

2.阅读第一部分(第1自然段),思考并回答问题。

“每个人”“人人”说明了什么?

“每个人”“人人”说明了“思乡”这种感情的普遍性,两句话的语意层层推进,激发了读者共鸣。

3.阅读第二部分(第2~4自然段),思考并回答问题。

(1)第2~4自然段分别写了什么?

第2自然段写“我”的故乡没有山,自然也看不到山月相衬的美景;第3自然段写故乡的村子里有几个水面广阔的大苇坑以及夏日黄昏后发生在苇坑边上的童年趣事;第4自然段写“我”夏夜在苇坑边赏月及晚上梦月的情景。

(2)作者的故乡没有山,为什么还要写山呢?

第2自然段写山是为了过渡。先由月亮总有山、水陪衬,引出下文写山,再自然过渡到第3自然段写对故乡苇塘上和水中月亮的描述和怀念。

(3)在第3自然段中,作者回忆了哪些童年趣事?请简要概括。

①躺在地上数星星;②在古柳树下点篝火;③爬上柳树摇知了;④白天用嚼烂的麦粒粘知了;⑤在苇坑边看月亮;⑥夜晚梦见两个月亮叠在一起。

(4)作者原本要写的是故乡的月亮,却又叙述了许多童年趣事,这样写是不是多余?为什么?

不多余。①故乡的月亮是思乡之情的载体。作者早年离家,远离故土,这些童年趣事深深印刻在他的心中,不管走到哪里,都是思念故乡时不能忘记的一部分。②这些童年趣事大多发生在月亮升起前后或跟月亮有关,如数星星、点篝火、摇知了、看月亮、梦月亮等。所以,写童年趣事不但不多余,反而更好地表达了作者对故乡的思念之情。

4.阅读第三部分(第5、6自然段),思考并回答问题。

(1)第5自然段写了什么?

第5自然段写“我”离开故乡四十多年间在世界各地看到过许许多多的月亮,可它们都比不上故乡的小月亮。

(2)试赏析句子“在风光旖(yǐ)旎(nǐ)的瑞士莱(lái)芒湖上,在平沙无垠(yín)的非洲大沙漠中,在碧波万顷(qǐng)的大海中,在巍峨(é)雄奇的高山上,我都看到过月亮。这些月亮应该说都是美妙绝伦的,我都非常喜欢”?。

用排比的修辞手法,写“我”在世界各地见过的月亮,突出月景之丰富、美妙。

(3)“我的小月亮,我永远忘不掉你!”从中你读出了什么?

此刻作者心中对故乡月亮的思念之情已十分强烈,为了便于直接抒情,就改用第二人称“你”,直接对故乡的月亮表达出眷念与挚爱之情。

(4)作者为什么把故乡的月亮形容为“小月亮”?

①“小月亮”是和“大月亮”相对而言的。作者提到了几处“大月亮”都是胜地之月,观月之地非同寻常,其气度都不是山东西北部一处小村落里的苇坑所能相比的。月亮之“小”,即指月亮之平凡。

②故乡的月亮虽小,但在作者心中却充满神奇和美丽。“?小月亮”这个称呼里凝聚着作者对故乡和童年深切的感情。记忆里那轮月亮,伴着他度过了安静的童年,他是“小孩子”,月亮也是“?小月亮”,小月亮和年幼的作者是一同成长的,那轮苇坑上的“?小月亮” 就是他最亲密、最难忘的伙伴。每当想起和月亮那段最亲密最美丽的接触,作者便不禁思念满怀。

5.阅读第四部分(第7自然段),思考并回答问题。

怎样理解第7自然段?

通过前文的层层铺垫,“我”对故乡的眷恋不舍之情自然迸发,短短一句

话就把全文的情感推向了高潮。

6.这篇文章是怎样表达作者对故乡的思念之情的?

①通过追忆故乡的月亮及月下趣事,表达了对故乡的思念之情;②将在世界各地见到的月亮与故乡月亮对比,从侧面表达了对故乡的深情;③直抒胸臆,吐露对故乡的眷恋、热爱之情。

在风光旖(yǐ)旎(nǐ)的瑞士莱(lái)芒湖上,在平沙无垠(yín)的非洲大沙漠中,在碧波万顷(qǐng)的大海中,在巍峨(é)雄奇的高山上,我都看到过月亮。这些月亮应该说都是美妙绝伦的,我都非常喜欢。 (排比句)

佳句积累

对比

对比就是把两个相反、相对的人或事物,或者同一事物相反、相对的两个方面放在一起进行比较说明,在描写中表现好坏、是非等特征。.恰当运用对比的写法,有利于充分凸显事物的矛盾,体现描写对象的本质特征,进而突出文章主题。本文就通过将世界各地的月亮与故乡苇坑上面的月亮进行对比,表现了作者对故乡月亮及故乡的深切思念、挚爱之情。 ?????

写法借鉴

?

?我们可以通过以下几种方法来运用对比写法:

(1)将对立的两个人或事物进行横向对比;(2)将同一个人或事物的两个不同方面或前后的不同情况进行纵向对比;(3)用并列句式将两个事物进行并列地比较;(4)用转折句式或递进句式来比较两个事物的轻重差别。

1.含有近义词的成语。

良辰美景 顶天立地 背井离乡

粉身碎骨 志同道合 和颜悦色

轻描淡写 咬文嚼字 道听途说

察言观色 高谈阔论 调兵遣将

拓展延伸

2.与月亮有关的诗句。

海上生明月,天涯共此时。 ——(唐)张九龄

深林人不知,明月来相照。 ——(唐)王维

大漠沙如雪,燕山月似钩。 ——(唐)李贺

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

——(唐)王建《十五夜望月寄杜郎中》

3.经典诵读。

月夜忆舍弟

(唐)杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

? 这篇课文以清新、质朴的笔调为我们展现了小村庄里温馨的夜晚、恬淡的月色和作者那童话般美妙的童年生活。老师最喜欢文中关于童年趣事的描写,读来倍感亲切,仿佛自己也随着文字来到了那个映着月亮的苇坑边,听着知了的鸣叫,感受着夏夜的习习凉风……同学们最喜欢文中关于童年趣事的哪些描写呢?下来同桌之间可以互相交流下。

课堂小结

结构图示

月是故乡明

开篇点题——人人都爱故乡的月亮

对故乡童年趣事的回忆——苇坑边上 看月亮

叙述离开故乡后的生活——世界各地看月亮

篇末再点题——何时回乡看月亮

月色美妙

思乡情深

谢谢观看

月是故乡明

会认本课生字,掌握本课重点词语。

学习目标

1

2

理解课文题目“月是故乡明”的内涵。

3

默读课文,理解课文内容,弄清文中写了作者由月亮想到了哪些往事和经历。

作者介绍

季羡林(1911-?-2009),山东清平(今聊城临清)人,古文字学家、语言学家、文学家。一生博古通今,学贯中西,笔耕不辍。他的散文质朴而不失典雅,率真而不乏睿(rui)智,代表作有散文集《清塘荷韵》《赋得永久的悔》《留德十年》《朗润园随笔》《天竺心影》等。

会认的字

生字学习

多音字

燕

澄

学以致用:

1.燕( )山曾经是我国北部的战略要地。

2.几只燕( )子在微风细雨中掠过澄( )碧的湖面,飞到岸边的高柳上去了。

答案:1. yān 2. yàn mà chéng

词语学习

词语理解

不可胜数:不能数完,形容数量非常多。

造句:新产品名目繁多,不可胜数

顶天立地:形容形象高大,气概雄伟豪迈 。

造句:这座雪山就像一个顶天立地的巨人。

恍然大悟:顿时醒悟过来。

造句:经过老师的提醒,我才恍然大悟,这道题还可以这样解。

徘徊:在一个地方来回地走。

造句:他独自在江边徘徊,思索着自己的命运去前途。

烟波浩渺:形容江湖水面十分辽阔。

造句:雨后的西湖颇有些烟波浩渺之势。

篝火:原指用笼子罩着的火,现借指在空旷处或野外架木柴、树枝燃烧的火堆。

造句:我们围着篝火唱歌、跳舞,度过了一个令人难忘的夜晚。

乐此不疲:因喜欢做某件事而不知疲倦。形容对某事特别爱好而沉浸其中。

造句:爷爷喜爱园艺,一个人在小院儿种花,乐此不疲。

多义词:萌动

①指事物开始发生。

造句:冰面下潺潺流动的溪水昭示了春意萌动。

②指植物开始发芽。

造句:大地春回,万物复苏,草木萌动。

多义词:漂泊

①比喻流落在外,四处流浪。

造句:漂泊在外的游子渴望着叶落归根。

②指随波浮动或漂泊。

造句:游艇漂泊在附近的海面上。

近义词

孤单——(孤独) 陪衬——(衬托)

气派——(气势) 萌动——(萌芽)

澄澈——(清澈) 漂泊——(流浪)

旖旎——(柔美) 无垠——(无边)

巍峨——(雄伟) 点缀——(装点)

不可胜数——(不可计数)

恍然大悟——(豁然开朗)

离乡背井——(流离失所)

乐此不疲——(其乐无穷)

反义词

萌动——(消亡) 澄澈——(浑浊)

漂泊——(安定) 巍峨——(矮小)

平凡——(不凡)

不可胜数——(寥寥无几)

恍然大悟——(百思不解)

离乡背井——(安居乐业)

乐此不疲——(浅尝辄止)

词语辨析

恍然大悟 豁然开朗

相同点:两个词都有一下子领悟的意思。

不同点:“恍然大悟”形容猛然清醒,顿时醒悟过来,一般只表示思想上一下子明白了,使用范围比较窄。“豁然开朗”比喻原来不明白,一下子领悟了;还可以表示环境、心胸、情况等由狭窄、幽暗一下变为开朗、明朗,适用范围更广。

运用示例:

1.当老师公布答案时,他才( )。

2.经过妈妈的开导,我( ),心情轻松多了。

恍然大悟

豁然开朗

在朗读本课时,结合课本注音和重点词语释义,读准字词,流利地朗读课文。在朗读中,注意句子、段落之间的停顿,从字里行间品读作者蕴藏的情感。

朗读指导

试着给课文划分层次,并概括每部分大意。

第一部分(1):开篇点题,对文题“月是故乡明”进行了解释,说明爱故乡的月亮正是爱故乡的体现。第二部分(2~4):写对故乡和童年趣事的回忆,充满童真童趣的生活画面构成一幅幅美丽的乡村生活图景,表达了“我”对故乡的深深思念。?第三部分(5、6):写“我”离开故乡之后的生活,通过他乡月亮与故乡月亮的对比,表达了对故乡月亮的思念。第四部分(7):篇末再次点题,呼应前文,倾诉思乡、恋乡之情。

整体感知

课文解读

1.怎样理解课文题目“月是故乡明”?

“月是故乡明”出自唐代诗人杜甫的《月夜忆舍弟》。 “露从今夜白,月是故乡明”两句写景,但写的又不完全是客观景物,而是融入了自己的主观情感。普天之下共一轮明月,本无差别,而作者却说故乡的明月最亮最明,且说得不容置疑。恰切地表达了对故乡的深情。本文用这句诗作题目,不落俗套,既点明了抒情的线索,也表达了作者的思乡、恋乡之情,同时还增加了文章的文化底蕴。

2.阅读第一部分(第1自然段),思考并回答问题。

“每个人”“人人”说明了什么?

“每个人”“人人”说明了“思乡”这种感情的普遍性,两句话的语意层层推进,激发了读者共鸣。

3.阅读第二部分(第2~4自然段),思考并回答问题。

(1)第2~4自然段分别写了什么?

第2自然段写“我”的故乡没有山,自然也看不到山月相衬的美景;第3自然段写故乡的村子里有几个水面广阔的大苇坑以及夏日黄昏后发生在苇坑边上的童年趣事;第4自然段写“我”夏夜在苇坑边赏月及晚上梦月的情景。

(2)作者的故乡没有山,为什么还要写山呢?

第2自然段写山是为了过渡。先由月亮总有山、水陪衬,引出下文写山,再自然过渡到第3自然段写对故乡苇塘上和水中月亮的描述和怀念。

(3)在第3自然段中,作者回忆了哪些童年趣事?请简要概括。

①躺在地上数星星;②在古柳树下点篝火;③爬上柳树摇知了;④白天用嚼烂的麦粒粘知了;⑤在苇坑边看月亮;⑥夜晚梦见两个月亮叠在一起。

(4)作者原本要写的是故乡的月亮,却又叙述了许多童年趣事,这样写是不是多余?为什么?

不多余。①故乡的月亮是思乡之情的载体。作者早年离家,远离故土,这些童年趣事深深印刻在他的心中,不管走到哪里,都是思念故乡时不能忘记的一部分。②这些童年趣事大多发生在月亮升起前后或跟月亮有关,如数星星、点篝火、摇知了、看月亮、梦月亮等。所以,写童年趣事不但不多余,反而更好地表达了作者对故乡的思念之情。

4.阅读第三部分(第5、6自然段),思考并回答问题。

(1)第5自然段写了什么?

第5自然段写“我”离开故乡四十多年间在世界各地看到过许许多多的月亮,可它们都比不上故乡的小月亮。

(2)试赏析句子“在风光旖(yǐ)旎(nǐ)的瑞士莱(lái)芒湖上,在平沙无垠(yín)的非洲大沙漠中,在碧波万顷(qǐng)的大海中,在巍峨(é)雄奇的高山上,我都看到过月亮。这些月亮应该说都是美妙绝伦的,我都非常喜欢”?。

用排比的修辞手法,写“我”在世界各地见过的月亮,突出月景之丰富、美妙。

(3)“我的小月亮,我永远忘不掉你!”从中你读出了什么?

此刻作者心中对故乡月亮的思念之情已十分强烈,为了便于直接抒情,就改用第二人称“你”,直接对故乡的月亮表达出眷念与挚爱之情。

(4)作者为什么把故乡的月亮形容为“小月亮”?

①“小月亮”是和“大月亮”相对而言的。作者提到了几处“大月亮”都是胜地之月,观月之地非同寻常,其气度都不是山东西北部一处小村落里的苇坑所能相比的。月亮之“小”,即指月亮之平凡。

②故乡的月亮虽小,但在作者心中却充满神奇和美丽。“?小月亮”这个称呼里凝聚着作者对故乡和童年深切的感情。记忆里那轮月亮,伴着他度过了安静的童年,他是“小孩子”,月亮也是“?小月亮”,小月亮和年幼的作者是一同成长的,那轮苇坑上的“?小月亮” 就是他最亲密、最难忘的伙伴。每当想起和月亮那段最亲密最美丽的接触,作者便不禁思念满怀。

5.阅读第四部分(第7自然段),思考并回答问题。

怎样理解第7自然段?

通过前文的层层铺垫,“我”对故乡的眷恋不舍之情自然迸发,短短一句

话就把全文的情感推向了高潮。

6.这篇文章是怎样表达作者对故乡的思念之情的?

①通过追忆故乡的月亮及月下趣事,表达了对故乡的思念之情;②将在世界各地见到的月亮与故乡月亮对比,从侧面表达了对故乡的深情;③直抒胸臆,吐露对故乡的眷恋、热爱之情。

在风光旖(yǐ)旎(nǐ)的瑞士莱(lái)芒湖上,在平沙无垠(yín)的非洲大沙漠中,在碧波万顷(qǐng)的大海中,在巍峨(é)雄奇的高山上,我都看到过月亮。这些月亮应该说都是美妙绝伦的,我都非常喜欢。 (排比句)

佳句积累

对比

对比就是把两个相反、相对的人或事物,或者同一事物相反、相对的两个方面放在一起进行比较说明,在描写中表现好坏、是非等特征。.恰当运用对比的写法,有利于充分凸显事物的矛盾,体现描写对象的本质特征,进而突出文章主题。本文就通过将世界各地的月亮与故乡苇坑上面的月亮进行对比,表现了作者对故乡月亮及故乡的深切思念、挚爱之情。 ?????

写法借鉴

?

?我们可以通过以下几种方法来运用对比写法:

(1)将对立的两个人或事物进行横向对比;(2)将同一个人或事物的两个不同方面或前后的不同情况进行纵向对比;(3)用并列句式将两个事物进行并列地比较;(4)用转折句式或递进句式来比较两个事物的轻重差别。

1.含有近义词的成语。

良辰美景 顶天立地 背井离乡

粉身碎骨 志同道合 和颜悦色

轻描淡写 咬文嚼字 道听途说

察言观色 高谈阔论 调兵遣将

拓展延伸

2.与月亮有关的诗句。

海上生明月,天涯共此时。 ——(唐)张九龄

深林人不知,明月来相照。 ——(唐)王维

大漠沙如雪,燕山月似钩。 ——(唐)李贺

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

——(唐)王建《十五夜望月寄杜郎中》

3.经典诵读。

月夜忆舍弟

(唐)杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

? 这篇课文以清新、质朴的笔调为我们展现了小村庄里温馨的夜晚、恬淡的月色和作者那童话般美妙的童年生活。老师最喜欢文中关于童年趣事的描写,读来倍感亲切,仿佛自己也随着文字来到了那个映着月亮的苇坑边,听着知了的鸣叫,感受着夏夜的习习凉风……同学们最喜欢文中关于童年趣事的哪些描写呢?下来同桌之间可以互相交流下。

课堂小结

结构图示

月是故乡明

开篇点题——人人都爱故乡的月亮

对故乡童年趣事的回忆——苇坑边上 看月亮

叙述离开故乡后的生活——世界各地看月亮

篇末再点题——何时回乡看月亮

月色美妙

思乡情深

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地