第十九章 原子核 8 粒子和宇宙:21张PPT

文档属性

| 名称 | 第十九章 原子核 8 粒子和宇宙:21张PPT |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-03-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

第8节 粒子与宇宙

人教版物理选修3-5第十九章

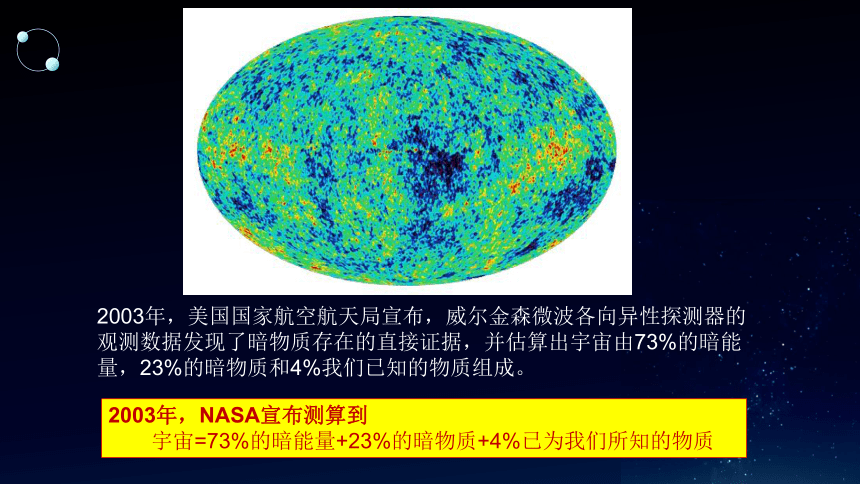

2003年,美国国家航空航天局宣布,威尔金森微波各向异性探测器的观测数据发现了暗物质存在的直接证据,并估算出宇宙由73%的暗能量,23%的暗物质和4%我们已知的物质组成。

2003年,NASA宣布测算到

宇宙=73%的暗能量+23%的暗物质+4%已为我们所知的物质

粒子的发现过程

1

1803年

道尔顿(英)提出现代原子论

2

3

1897年

汤姆逊(英)发现电子

1932年

查德威克(英)发现中子

4

5

6

1932年

安德森(美)发现正电子

1910年

卢瑟福(英)提出原子核式结构

1914年

卢瑟福(英)发现质子

7

1935年

汤川秀树(日)提出"交换粒子"的概念

1947年

鲍威尔(英)发现π介子

8

1955年

西格雷和张伯伦(美)发现反质子

9

1956年

美国加尼福尼亚大学发现反中子

10

1962年

雷恩斯-考温实验证实中微子

11

1964年盖尔曼(美)提出夸克模型

......

when、who、what、how

粒子发现途径

粒子撞击实验

观察宇宙射线

发射探测卫星

建立地表观测站

粒子撞击目标靶

大型强子对撞机

实验观测

理论分析

“撒网捕鱼”

“敲骨吸髓”

西藏羊八井宇宙射线探测器阵列

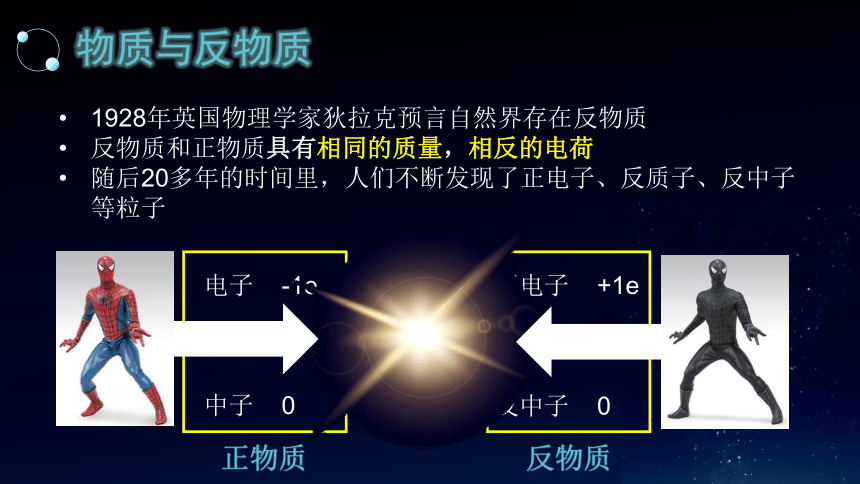

物质与反物质

1928年英国物理学家狄拉克预言自然界存在反物质

反物质和正物质具有相同的质量,相反的电荷

随后20多年的时间里,人们不断发现了正电子、反质子、反中子等粒子

电子 -1e

质子 +1e

中子 0

正电子 +1e

反质子 -1e

反中子 0

正物质

反物质

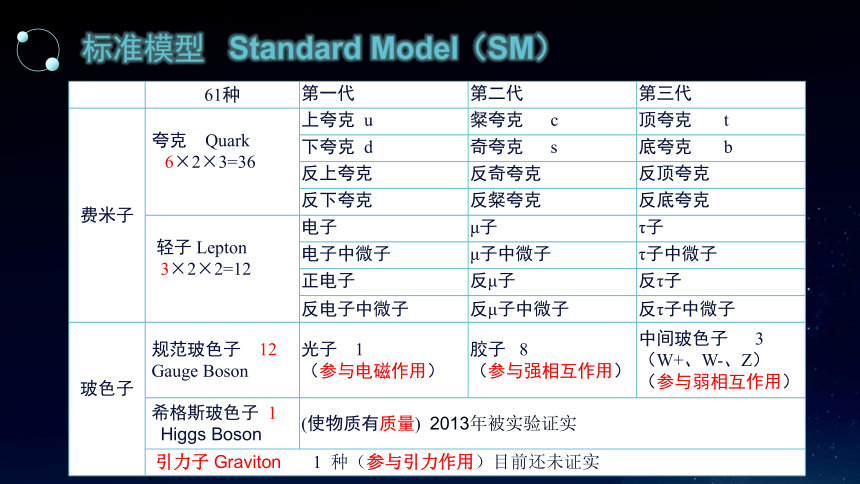

标准模型 Standard Model(SM)

61种 第一代 第二代 第三代

费米子 夸克 Quark

6×2×3=36

上夸克 u 粲夸克 c 顶夸克 t

下夸克 d 奇夸克 s 底夸克 b

反上夸克 反奇夸克 反顶夸克

反下夸克 反粲夸克 反底夸克

轻子 Lepton

3×2×2=12

电子 μ子 τ子

电子中微子 μ子中微子 τ子中微子

正电子 反μ子 反τ子

反电子中微子 反μ子中微子 反τ子中微子

玻色子

规范玻色子 12

Gauge Boson 光子 1

(参与电磁作用) 胶子 8

(参与强相互作用) 中间玻色子 3

(W+、W-、Z)

(参与弱相互作用)

希格斯玻色子 1

Higgs Boson (使物质有质量) 2013年被实验证实

引力子 Graviton 1 种(参与引力作用)目前还未证实

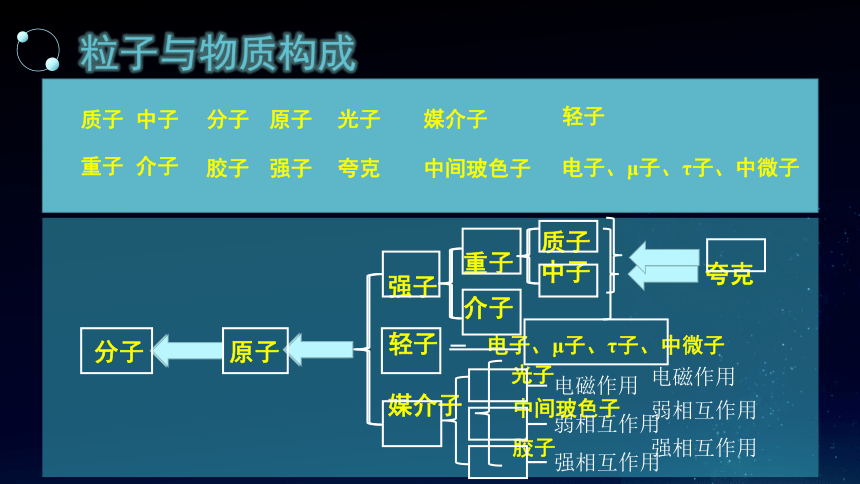

根据作用力的不同,粒子分为强子、轻子和媒介子三大类。

强子: 参与强相互作用,如质子、中子、介子等,由夸克构成,

轻子: 不参与强相互作用,如电子、μ子、τ子等,不可再分,

轻子的质量不一定小于强子;

媒介子:传递各种相互作用的粒子,如光子、中间玻色子、胶子。

粒子与物质构成

强子

夸克

轻子 电子、μ子、τ子、中微子

媒介子

原子

分子

胶子

光子

质子

中子

中间玻色子

重子

介子

强相互作用

弱相互作用

电磁作用

强子

夸克

轻子

电子、μ子、τ子、中微子

媒介子

原子

分子

胶子

光子

中间玻色子

重子 介子

质子 中子

强相互作用

弱相互作用

电磁作用

第一代 第二代 第三代

夸克

Quark 上夸克 u (up)

+2/3e 0.003Gev/c2 粲(c?n)夸克 c(charm)

+2/3e 1.3Gev/c2 顶夸克 t (top)

+2/3e 175Gev/c2

下夸克 d (down)

-1/3e 0.006Gev/c2 奇夸克 s (strange)

-1/3e 0.1Gev/c2 底夸克 b(bottom)

-1/3e 4.3Gev/c2

反上夸克

-2/3e 0.003Gev/c2 反粲夸克

-2/3e 1.3Gev/c2 反顶夸克

-2/3e 175Gev/c2

反下夸克

+1/3e 0.006Gev/c2 反奇夸克

+1/3e 0.1Gev/c2 反底夸克

+1/3e 4.3Gev/c2

介子

由夸克-反夸克(2个)构成

介子都不能稳定存在

重子

由三个夸克组成

如质子、中子等

夸克

小结:

夸克带2/3或1/3电荷

夸克不能单独存在,而是以3个、2个等组合形式出现

夸克有六种,每种都有反粒子

质子、中子是3夸克结构,介子是2夸克结构

粒子和反粒子的夸克结构相反

夸克之父——默里·盖尔曼

(1929.9.15—2019.5.24)

时间 温度 宇宙演化过程

10-44s 1032 K

10-6s 1013 K 强子时代

102s 1011 K 轻子时代

109 K 核合成时代

1万年后 104 K

10万年后 3000 K

4亿年 第一批恒星形成

46亿年 太阳系形成

138亿年 2.7K 今天

电子、质子组合成氢原子

电子、质子、氦核构成混合电离气体

中子和质子结合成氘核,生成氦核、氚核等轻核

自由光子、中微子、电子等轻子大量出现

夸克构成质子和中子等强子

产生夸克、轻子、胶子等粒子

大爆炸理论的建立基于了两个基本假设:

物理定律的普适性和宇宙学原理。

宇宙学原理指在大尺度上宇宙是均匀、各向同性的。

观测证据:

1、从星系红移观测到的哈勃膨胀;

2、对宇宙微波背景辐射的精细测量;

3、宇宙间轻元素的丰度;

4、大尺度结构和星系演化。

大爆炸理论(Big?Bang)是天体物理学关于宇宙起源的理论。根据大爆炸理论,宇宙是在大约138亿年前由一个密度极大且温度极高的状态演变而来的。

大爆炸理论

超巨星

红巨星

稳定期

衰老期

氦核聚变

碳核聚变

......

1-8M日

10-20M日

>20M日

恒星演化过程

宇宙尘埃

星云团

引力作用

氢核聚变

恒星

向外的压力与

向内的引力平衡

引力减小,内核收缩,外壳膨胀

白矮星

中子星

黑洞

宇宙尘埃

星云团

恒星

超巨星

红巨星

白矮星

引力作用

氢核聚变

向外的压力与

向内的引力平衡

引力减小

内核收缩

外壳膨胀

稳定期

衰老期

氦核聚变

碳核聚变

......

中子星

黑洞

1-8M日

10-20M日

>20M日

恒星演化过程

拓展阅读材料

时间的起点

https://www.iqiyi.com/v_19rqz1i91c.html

宇宙大爆炸

https://www.iqiyi.com/v_19rrkmiqz8.html

太阳系的形成

http://www.iqiyi.com/w_19rt3ouw19.html

恒星的一生

https://www.iqiyi.com/v_19rrl9zffw.html?vfm=f_191_360y

宇宙学科普网站

http://www.iqiyi.com/u/2350071678

【纪录片】浩瀚宇宙https://www.bilibili.com/video/av6392012/?p=1

赵忠尧(1902-1998)

第一个发现正电子的人,比安德逊早两年。

王淦昌(1907-1998)

探测中微子的理论,发现超子的反粒子,研究宇宙线中介子衰变

杨振宁(1922-)

提出基本粒子第一个复合模型,宇称不守恒理论,1955年获诺贝尔奖

李政道(1926-)

主要从事粒子物理和场论领域的研究,宇称不守恒理论,1955年获诺贝尔奖

吴健雄(1912-1997)

实验证明了在弱相互作用中的宇称不守恒

丁肇中(1936-)

发现J粒子,领导阿尔法磁谱仪项目,1976年获诺贝尔奖

华人科学家的杰出代表

仰望星空 脚踏实地

大胆假设 谨慎求证

第8节 粒子与宇宙

人教版物理选修3-5第十九章

2003年,美国国家航空航天局宣布,威尔金森微波各向异性探测器的观测数据发现了暗物质存在的直接证据,并估算出宇宙由73%的暗能量,23%的暗物质和4%我们已知的物质组成。

2003年,NASA宣布测算到

宇宙=73%的暗能量+23%的暗物质+4%已为我们所知的物质

粒子的发现过程

1

1803年

道尔顿(英)提出现代原子论

2

3

1897年

汤姆逊(英)发现电子

1932年

查德威克(英)发现中子

4

5

6

1932年

安德森(美)发现正电子

1910年

卢瑟福(英)提出原子核式结构

1914年

卢瑟福(英)发现质子

7

1935年

汤川秀树(日)提出"交换粒子"的概念

1947年

鲍威尔(英)发现π介子

8

1955年

西格雷和张伯伦(美)发现反质子

9

1956年

美国加尼福尼亚大学发现反中子

10

1962年

雷恩斯-考温实验证实中微子

11

1964年盖尔曼(美)提出夸克模型

......

when、who、what、how

粒子发现途径

粒子撞击实验

观察宇宙射线

发射探测卫星

建立地表观测站

粒子撞击目标靶

大型强子对撞机

实验观测

理论分析

“撒网捕鱼”

“敲骨吸髓”

西藏羊八井宇宙射线探测器阵列

物质与反物质

1928年英国物理学家狄拉克预言自然界存在反物质

反物质和正物质具有相同的质量,相反的电荷

随后20多年的时间里,人们不断发现了正电子、反质子、反中子等粒子

电子 -1e

质子 +1e

中子 0

正电子 +1e

反质子 -1e

反中子 0

正物质

反物质

标准模型 Standard Model(SM)

61种 第一代 第二代 第三代

费米子 夸克 Quark

6×2×3=36

上夸克 u 粲夸克 c 顶夸克 t

下夸克 d 奇夸克 s 底夸克 b

反上夸克 反奇夸克 反顶夸克

反下夸克 反粲夸克 反底夸克

轻子 Lepton

3×2×2=12

电子 μ子 τ子

电子中微子 μ子中微子 τ子中微子

正电子 反μ子 反τ子

反电子中微子 反μ子中微子 反τ子中微子

玻色子

规范玻色子 12

Gauge Boson 光子 1

(参与电磁作用) 胶子 8

(参与强相互作用) 中间玻色子 3

(W+、W-、Z)

(参与弱相互作用)

希格斯玻色子 1

Higgs Boson (使物质有质量) 2013年被实验证实

引力子 Graviton 1 种(参与引力作用)目前还未证实

根据作用力的不同,粒子分为强子、轻子和媒介子三大类。

强子: 参与强相互作用,如质子、中子、介子等,由夸克构成,

轻子: 不参与强相互作用,如电子、μ子、τ子等,不可再分,

轻子的质量不一定小于强子;

媒介子:传递各种相互作用的粒子,如光子、中间玻色子、胶子。

粒子与物质构成

强子

夸克

轻子 电子、μ子、τ子、中微子

媒介子

原子

分子

胶子

光子

质子

中子

中间玻色子

重子

介子

强相互作用

弱相互作用

电磁作用

强子

夸克

轻子

电子、μ子、τ子、中微子

媒介子

原子

分子

胶子

光子

中间玻色子

重子 介子

质子 中子

强相互作用

弱相互作用

电磁作用

第一代 第二代 第三代

夸克

Quark 上夸克 u (up)

+2/3e 0.003Gev/c2 粲(c?n)夸克 c(charm)

+2/3e 1.3Gev/c2 顶夸克 t (top)

+2/3e 175Gev/c2

下夸克 d (down)

-1/3e 0.006Gev/c2 奇夸克 s (strange)

-1/3e 0.1Gev/c2 底夸克 b(bottom)

-1/3e 4.3Gev/c2

反上夸克

-2/3e 0.003Gev/c2 反粲夸克

-2/3e 1.3Gev/c2 反顶夸克

-2/3e 175Gev/c2

反下夸克

+1/3e 0.006Gev/c2 反奇夸克

+1/3e 0.1Gev/c2 反底夸克

+1/3e 4.3Gev/c2

介子

由夸克-反夸克(2个)构成

介子都不能稳定存在

重子

由三个夸克组成

如质子、中子等

夸克

小结:

夸克带2/3或1/3电荷

夸克不能单独存在,而是以3个、2个等组合形式出现

夸克有六种,每种都有反粒子

质子、中子是3夸克结构,介子是2夸克结构

粒子和反粒子的夸克结构相反

夸克之父——默里·盖尔曼

(1929.9.15—2019.5.24)

时间 温度 宇宙演化过程

10-44s 1032 K

10-6s 1013 K 强子时代

102s 1011 K 轻子时代

109 K 核合成时代

1万年后 104 K

10万年后 3000 K

4亿年 第一批恒星形成

46亿年 太阳系形成

138亿年 2.7K 今天

电子、质子组合成氢原子

电子、质子、氦核构成混合电离气体

中子和质子结合成氘核,生成氦核、氚核等轻核

自由光子、中微子、电子等轻子大量出现

夸克构成质子和中子等强子

产生夸克、轻子、胶子等粒子

大爆炸理论的建立基于了两个基本假设:

物理定律的普适性和宇宙学原理。

宇宙学原理指在大尺度上宇宙是均匀、各向同性的。

观测证据:

1、从星系红移观测到的哈勃膨胀;

2、对宇宙微波背景辐射的精细测量;

3、宇宙间轻元素的丰度;

4、大尺度结构和星系演化。

大爆炸理论(Big?Bang)是天体物理学关于宇宙起源的理论。根据大爆炸理论,宇宙是在大约138亿年前由一个密度极大且温度极高的状态演变而来的。

大爆炸理论

超巨星

红巨星

稳定期

衰老期

氦核聚变

碳核聚变

......

1-8M日

10-20M日

>20M日

恒星演化过程

宇宙尘埃

星云团

引力作用

氢核聚变

恒星

向外的压力与

向内的引力平衡

引力减小,内核收缩,外壳膨胀

白矮星

中子星

黑洞

宇宙尘埃

星云团

恒星

超巨星

红巨星

白矮星

引力作用

氢核聚变

向外的压力与

向内的引力平衡

引力减小

内核收缩

外壳膨胀

稳定期

衰老期

氦核聚变

碳核聚变

......

中子星

黑洞

1-8M日

10-20M日

>20M日

恒星演化过程

拓展阅读材料

时间的起点

https://www.iqiyi.com/v_19rqz1i91c.html

宇宙大爆炸

https://www.iqiyi.com/v_19rrkmiqz8.html

太阳系的形成

http://www.iqiyi.com/w_19rt3ouw19.html

恒星的一生

https://www.iqiyi.com/v_19rrl9zffw.html?vfm=f_191_360y

宇宙学科普网站

http://www.iqiyi.com/u/2350071678

【纪录片】浩瀚宇宙https://www.bilibili.com/video/av6392012/?p=1

赵忠尧(1902-1998)

第一个发现正电子的人,比安德逊早两年。

王淦昌(1907-1998)

探测中微子的理论,发现超子的反粒子,研究宇宙线中介子衰变

杨振宁(1922-)

提出基本粒子第一个复合模型,宇称不守恒理论,1955年获诺贝尔奖

李政道(1926-)

主要从事粒子物理和场论领域的研究,宇称不守恒理论,1955年获诺贝尔奖

吴健雄(1912-1997)

实验证明了在弱相互作用中的宇称不守恒

丁肇中(1936-)

发现J粒子,领导阿尔法磁谱仪项目,1976年获诺贝尔奖

华人科学家的杰出代表

仰望星空 脚踏实地

大胆假设 谨慎求证