说理题的基本范式及解答建议(课件 29张ppt)

文档属性

| 名称 | 说理题的基本范式及解答建议(课件 29张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-03-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

说理题的基本范式

及解答建议

葛先兴

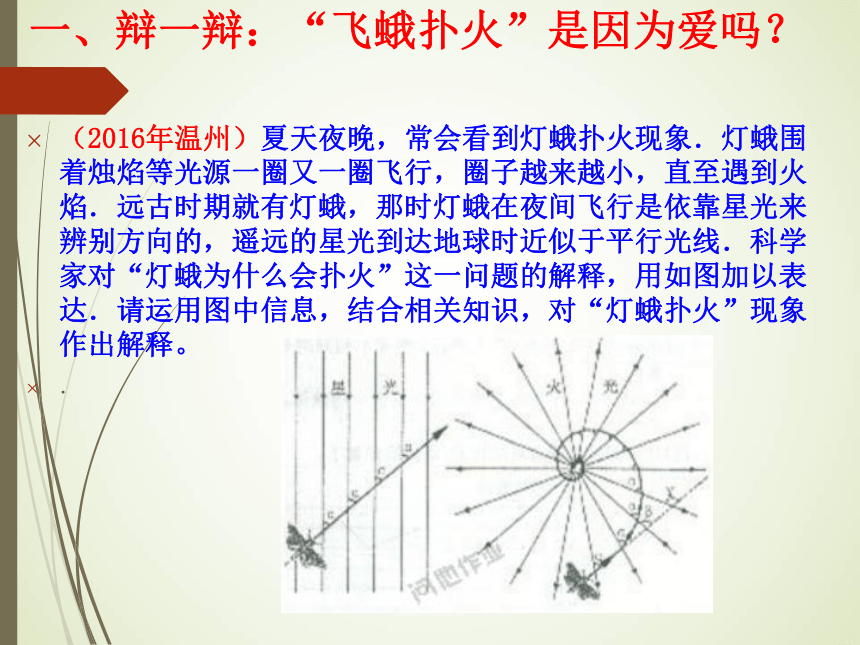

一、辩一辩:“飞蛾扑火”是因为爱吗?

(2016年温州)夏天夜晚,常会看到灯蛾扑火现象.灯蛾围着烛焰等光源一圈又一圈飞行,圈子越来越小,直至遇到火焰.远古时期就有灯蛾,那时灯蛾在夜间飞行是依靠星光来辨别方向的,遥远的星光到达地球时近似于平行光线.科学家对“灯蛾为什么会扑火”这一问题的解释,用如图加以表达.请运用图中信息,结合相关知识,对“灯蛾扑火”现象作出解释。

.

大前提:灯蛾飞行的路线总是跟光成一定角度(小于90);(远古时期平行光多,发散光少,在自然选择过程中,存活了很多这样的灯蛾)。

小前提:而“火”发出光线非平行线;由于本能(进化的结果),灯蛾还是以这样的角度前行,飞行的不再是直线,而是不断向中心(火)靠近。

结论:最终“灯蛾扑火。

飞蛾扑火不是因为爱,仅仅是生物的本能!

拓展思考:

1.人的亲情和爱情是先天本能还是后天的修炼?

2.本能的背后是什么?基因?

3.基因如何生存和延续?

......

生活中、自然里,很多现象,只有运用科学的知识、逻辑、思维去认识和解释,我们才能逼近真相、认识自然,甚至认识社会。中考里面有这样一类题目,叫解释说理题,即基于此!

二、认一认:说理题长什么样子的?

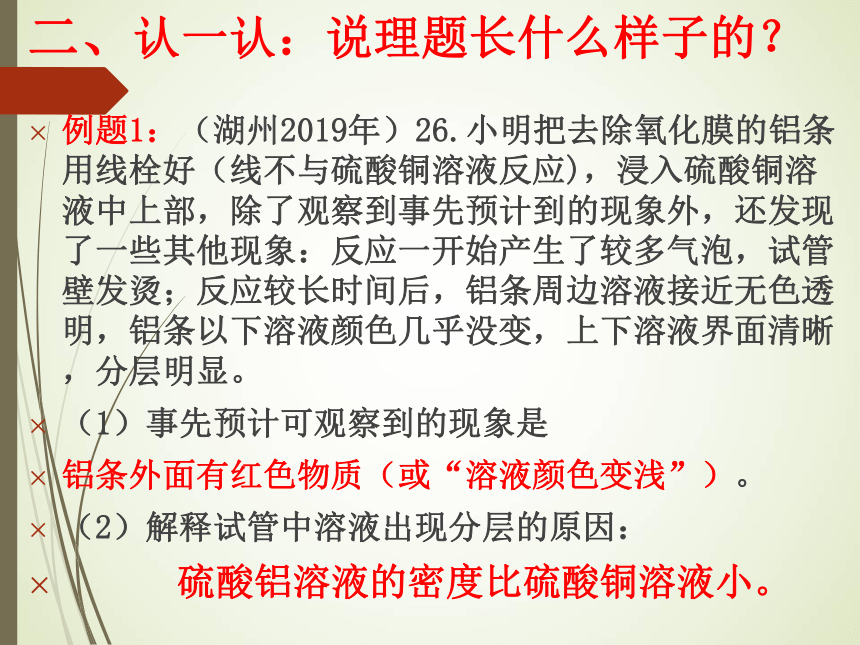

例题1:(湖州2019年)26.小明把去除氧化膜的铝条用线栓好(线不与硫酸铜溶液反应),浸入硫酸铜溶液中上部,除了观察到事先预计到的现象外,还发现了一些其他现象:反应一开始产生了较多气泡,试管壁发烫;反应较长时间后,铝条周边溶液接近无色透明,铝条以下溶液颜色几乎没变,上下溶液界面清晰,分层明显。

(1)事先预计可观察到的现象是

铝条外面有红色物质(或“溶液颜色变浅”)。

(2)解释试管中溶液出现分层的原因:

硫酸铝溶液的密度比硫酸铜溶液小。

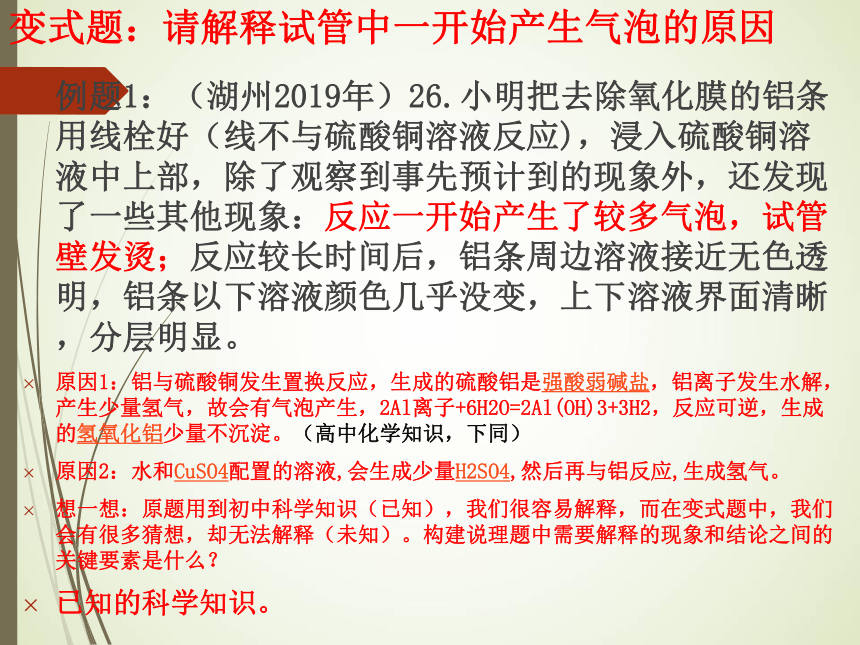

变式题:请解释试管中一开始产生气泡的原因

例题1:(湖州2019年)26.小明把去除氧化膜的铝条用线栓好(线不与硫酸铜溶液反应),浸入硫酸铜溶液中上部,除了观察到事先预计到的现象外,还发现了一些其他现象:反应一开始产生了较多气泡,试管壁发烫;反应较长时间后,铝条周边溶液接近无色透明,铝条以下溶液颜色几乎没变,上下溶液界面清晰,分层明显。

原因1:铝与硫酸铜发生置换反应,生成的硫酸铝是强酸弱碱盐,铝离子发生水解,产生少量氢气,故会有气泡产生,2Al离子+6H2O=2Al(OH)3+3H2,反应可逆,生成的氢氧化铝少量不沉淀。(高中化学知识,下同)

原因2:水和CuSO4配置的溶液,会生成少量H2SO4,然后再与铝反应,生成氢气。

想一想:原题用到初中科学知识(已知),我们很容易解释,而在变式题中,我们会有很多猜想,却无法解释(未知)。构建说理题中需要解释的现象和结论之间的关键要素是什么?

已知的科学知识。

例题2:(湖州2019年)32.生理学家巴甫洛夫说过:“血液循环是人体最主要的机能之一。”在人体内,流滴在血管中的血液犹如河流一样,滋润着每一个细胞。血液具有运输、免疫保护、调节等作用。

(4)在寒冷的冬天,皮肤的血液是如何进行体温调节的?

参考答案:冬天皮肤血管收缩,血流量减少,皮肤和外界温差减小,热量散失减少。

再想一想:例题1和例题2提供的场景是否复杂?解释说理时候用到科学原理多还是少?说理关系是并列还是递进的呢?

例题3:(2019温州)32.气候、栖息地以及食物等是影响生物生存与进化的重要因素。地球陆地上存在着不同类型的生态系统,其中热带雨林生态系统的物种非常丰富。为什么热带雨林的物种如此丰富?兴趣小组收集到以下资料:

资料一:科学家认为,距今几千万年前,地球经历了几次冰川期,导致大量生物灭绝。而热带雨林位于赤道附近,受冰川期的影响相对较小。

资料二:热带雨林的部分特征

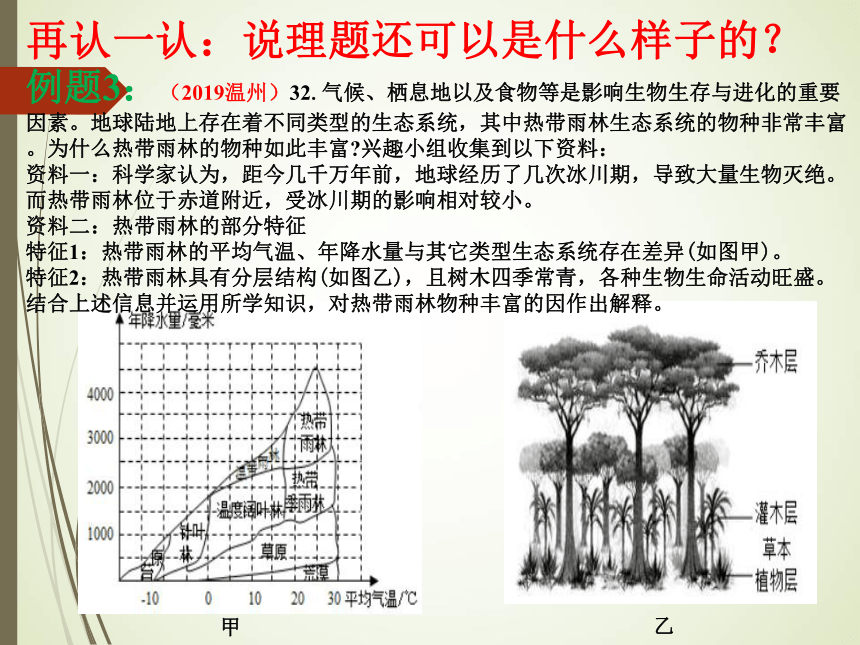

特征1:热带雨林的平均气温、年降水量与其它类型生态系统存在差异(如图甲)。

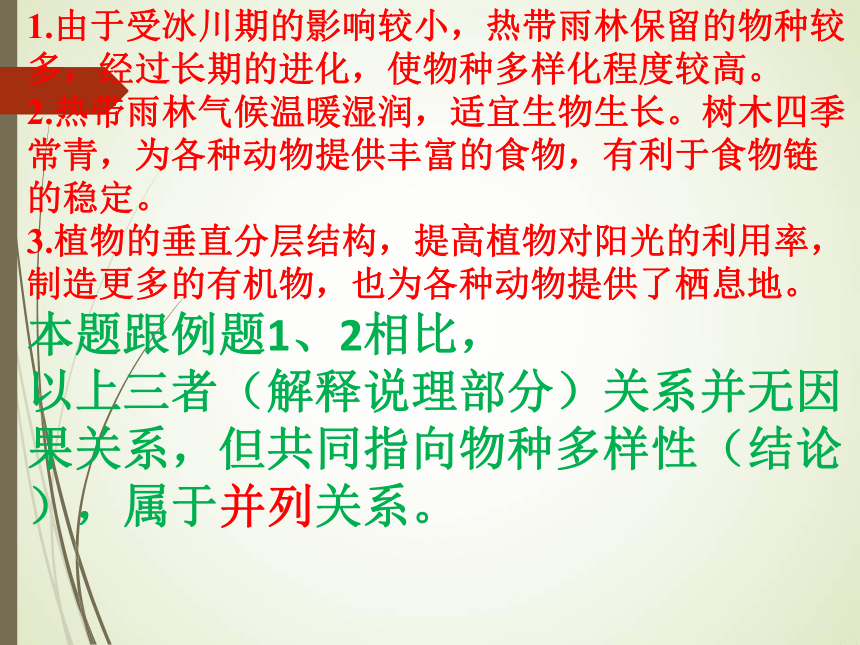

特征2:热带雨林具有分层结构(如图乙),且树木四季常青,各种生物生命活动旺盛。

结合上述信息并运用所学知识,对热带雨林物种丰富的因作出解释。

甲

乙

再认一认:说理题还可以是什么样子的?

1.由于受冰川期的影响较小,热带雨林保留的物种较多,经过长期的进化,使物种多样化程度较高。

2.热带雨林气候温暖湿润,适宜生物生长。树木四季常青,为各种动物提供丰富的食物,有利于食物链的稳定。

3.植物的垂直分层结构,提高植物对阳光的利用率,制造更多的有机物,也为各种动物提供了栖息地。

本题跟例题1、2相比,

以上三者(解释说理部分)关系并无因果关系,但共同指向物种多样性(结论),属于并列关系。

练一练:(2019衢州)“南孔圣地,衢州有礼”,衢州市民积极践行“文明出行”的各项规定,比如骑电瓶车的规定为:出行要戴头盔(头盔外部材料坚硬,内部材料松软),不带12岁以上的人,不超速行驶。请运用科学知识,从安全角度解释该规定的科学道理。

(1)12岁以上的人,一般质量比较大,坐上电瓶车会使车惯性较大,刹车时不容易停住,而引发交通事故:同时质量大,在速度一定时还增大了整车的动能,发生交通事故时会产生更大的危害。

(2)电瓶车如果速度过快,遇到紧急情况时刹车制动距离长,不易停下来,而引发交通事故;同时速度大,在质量一定时整车的动能会很大,发生交通事故会产生更大的危害。

本题质量和速度是并列关系,但共同指向了动能(危害性)。

例题4:(2018绍兴)33.油锅着火能用水扑灭吗?某科普类节目曾演示过一个模拟实验:将锅中的油加热到燃烧后,身穿防护服的消防员将一瓶水倒入油锅中,在水倒进锅里的一瞬间,热油飞溅,巨大的火苗窜起一米多高.请用所学的知识加以解释。

解答:(大前提)与氧气接触越充分,燃烧越剧烈。

(小前提)

1.水的密度比油小,水会下沉(并不能阻挡油与氧气接触);

2.由于水温极速升高,水迅速汽化成水蒸气;

3.上升过程中会携带小油滴进入空中;

4.增大了与空气接触面积。

(结论)导致热油飞溅,巨大的火苗窜起一米多高。

上面4点逻辑上为递进关系,思维高阶!

总结二:说理题的两种基本范式

总结一:所谓说理题就是对题目给予的文字、图像、图表等所含的数据信息,通过已学的科学原理进行解释的一类习题。

总结规律

例题5:小丽在商场里买到一个有趣的玩具——“喝水鸟”(如图甲):只要往头部滴一次水,且鸟身前面放一杯水,就能实现“低头‘喝’水——抬头——又低头‘喝’水——又抬头……”反复运动(如图乙)。仔细观察发现,“喝水鸟”由玻璃制成,鸟身由一支点承托,头部、玻璃管和底部连通并充满乙醚(易挥发,易液化),且整体密封。请运用所学知识解释“喝水鸟”能反复运动的原因。

最佳答案分析:

水蒸发吸热,头部乙醚蒸汽发生液化,气压下降;若把喝水鸟转动看成杠杆,随着液态乙醚上升,动力逐渐变大,动力臂也增大,阻力逐渐变小,阻力臂也变小,使鸟身(对象)绕支点顺时针(现象),即低头喝水;随着前倾角度变大,底部乙醚越来越少,当玻璃管下端管口部分露出液面后,底部气体沿管壁上升,液体在重力作用下回流。使鸟身(对象)逆时针转动(现象) ,实现抬头。

题中:液化——杠杆——力臂等为原理;顺时针转动(低头喝水)为结论;下同。

三、理一理:说理题的解题全过程

说理题解题方法梳理

1.找“对象”→确定研究对象

2.清“现象”→弄清科学现象和过程

3.寻原理→来自题目或课本→基本概念、科学原理和公式

4.搭框架→多点关联结构(逻辑链条)

5.简作答→梳理关联点逻辑扼要作答→复核检查

四、三段论——答题最佳模式

以飞机为什么能在天上飞为例

流体流速越大,压强越小;流速越小,压强越大。

科学原理,普遍适用,此为大前提

机翼的上侧做成凸圆形状,而下侧成平面形状;空气通过机翼上表面的流速大,通过下表面的流速较小;因为机翼上方的空气流速大、压强较小,机翼下方的空气流速小、压强大

具体情况,一般为科学现象或过程,对应科学原理

所以机翼受到一个向上的压强差,从而产生向上的升力。

演绎出一个结论

答题一般格式

一、大前提:

流体流速越大,压强越小;流速越小,压强越大。

二、小前提:

机翼的上侧做成凸圆形状,而下侧成平面形状;空气通过机翼上表面的流速大,通过下表面的流速较小;因为机翼上方的空气流速大、压强较小,机翼下方的空气流速小、压强大,

三、结论:

所以机翼受到一个向上的压强差,从而产生向上的升力。

具体解题方法:

(1)仔细审题,认真思考。将题目的外在条件和内在条件(隐性条件)都找出来。特别是要弄清题目要求你解释什么问题。

(2)将知识点定位,找准用什么科学原理来进行解释。

(3)提高自己的语言表述能力,充分做到有理论依据,必要的条件不可缺少,这样就可引用相关的定理定律,加上自己的语言去解释自然现象和过程。

及时训练:(2019年绍兴)甘蔗是我国南方重要的农作物。

(1)如图表示晴朗白天甘蔗田间二氧化碳二氧化碳

浓度随高度变化的示意图,请结合所学知识对图中信息作出解释。

找一找:哪些是大前提哪些是小前提?并列关系还是递进关系?

甘蔗中上部阳光充足,光合作用强度大于呼吸作用强度,二氧化碳被消耗,浓度降低,下部光线弱,光合作用强度小于呼吸作用强度;二氧化碳密度比空气大,往下运动,所以下部二氧化碳浓度高。

当堂练习:2016—2018说理题

科学精神之一:

质疑;

另有:独立、唯一。

科学方法有:

实证化、逻辑化、定量化。

1.科学方法学习贯穿整个科学学习过程。

2.说理题解答突出的要求必须符合逻辑化

例:伽利略斜塔思想实验;牛顿惯性实验。

当堂练习:2016—2018说理题

如果,你真的认识了说理题内涵!

你会发现:

考卷中说理题无处不在,

生活中说理无时不在!

悟一悟:说理基于已知解释现象,那么探究呢?基于现象发现规律?

【引例】(2017·26·嘉兴@舟山)媒体上有一些所谓的“科学”报道,常用个例或看似存在因果关系的事实作为依据,具有很大迷惑性,科学的态度必须看其证据是否可靠,因果关系是否符合逻辑,而不是轻易地接受和传播。如为了获取新药疗效的证据,早期常采用简单的对照实验,即让实验组服用新药,对照组不服用。但是采用这种方法,病人病情好转有可能是由于心理因素起了作用。

(1)为了排除心理因素的影响,研究者采用“单盲实验”法,即给实验组病人服用新药,对照组病人服用“安慰剂”(与真药外形相似但无任何作用),两组实验对象都不知道自己服用的是新药还是“安慰剂”。

(2)“单盲实验”的结果可能还会因研究者对实验结果的预期不同而产生偏差。为了使研究者对两组实验结果的观察和分析更加客观,目前采用更严格的“双盲实验”法,即_____________________。?

(3)由于存在病人自愈以及心理因素等影响,最好的做法是再增加一组对照实验。对该组实验对象应如何处理?_________________________________________。

(4)有统计显示,每年冰淇淋销量上升的同时,溺水死亡的人数也会增加,据此有人推理得出:吃冰淇淋会带来溺水死亡的风险。对于这样的因果推论,你觉得是否合理?为什么?

?_____________________________________________

___________________________________________。?

解析 (2)“单盲实验”的结果可能还会因研究者对实验结果的预期不同而产生偏差。为了使研究者对两组实验结果的观察和分析更加客观,目前采用更严格的“双盲实验”法,即实验对象和研究者都不知道谁服用的是新药,谁服用的是“安慰剂”。

(3)由于存在病人自愈以及心理因素等影响,最好的做法是再增加一组对照实验,对该组实验对象应什么都不服用。

(4)吃冰淇淋会带来溺水死亡的风险的说法不合理。冰淇淋销量上升与溺水死亡人数增加都与夏季气温升高有关,但两者之间不存在因果关系。

答案 (2)实验对象和研究者都不知道谁服用的是新药,谁服用的是“安慰剂”

(3)什么都不服用

(4)不合理。冰淇淋销量上升与溺水死亡人数增加都与夏季气温升高有关,但两者之间不存在因果关系

(最大的相关性都不是因果性)

说理题的基本范式

及解答建议

葛先兴

一、辩一辩:“飞蛾扑火”是因为爱吗?

(2016年温州)夏天夜晚,常会看到灯蛾扑火现象.灯蛾围着烛焰等光源一圈又一圈飞行,圈子越来越小,直至遇到火焰.远古时期就有灯蛾,那时灯蛾在夜间飞行是依靠星光来辨别方向的,遥远的星光到达地球时近似于平行光线.科学家对“灯蛾为什么会扑火”这一问题的解释,用如图加以表达.请运用图中信息,结合相关知识,对“灯蛾扑火”现象作出解释。

.

大前提:灯蛾飞行的路线总是跟光成一定角度(小于90);(远古时期平行光多,发散光少,在自然选择过程中,存活了很多这样的灯蛾)。

小前提:而“火”发出光线非平行线;由于本能(进化的结果),灯蛾还是以这样的角度前行,飞行的不再是直线,而是不断向中心(火)靠近。

结论:最终“灯蛾扑火。

飞蛾扑火不是因为爱,仅仅是生物的本能!

拓展思考:

1.人的亲情和爱情是先天本能还是后天的修炼?

2.本能的背后是什么?基因?

3.基因如何生存和延续?

......

生活中、自然里,很多现象,只有运用科学的知识、逻辑、思维去认识和解释,我们才能逼近真相、认识自然,甚至认识社会。中考里面有这样一类题目,叫解释说理题,即基于此!

二、认一认:说理题长什么样子的?

例题1:(湖州2019年)26.小明把去除氧化膜的铝条用线栓好(线不与硫酸铜溶液反应),浸入硫酸铜溶液中上部,除了观察到事先预计到的现象外,还发现了一些其他现象:反应一开始产生了较多气泡,试管壁发烫;反应较长时间后,铝条周边溶液接近无色透明,铝条以下溶液颜色几乎没变,上下溶液界面清晰,分层明显。

(1)事先预计可观察到的现象是

铝条外面有红色物质(或“溶液颜色变浅”)。

(2)解释试管中溶液出现分层的原因:

硫酸铝溶液的密度比硫酸铜溶液小。

变式题:请解释试管中一开始产生气泡的原因

例题1:(湖州2019年)26.小明把去除氧化膜的铝条用线栓好(线不与硫酸铜溶液反应),浸入硫酸铜溶液中上部,除了观察到事先预计到的现象外,还发现了一些其他现象:反应一开始产生了较多气泡,试管壁发烫;反应较长时间后,铝条周边溶液接近无色透明,铝条以下溶液颜色几乎没变,上下溶液界面清晰,分层明显。

原因1:铝与硫酸铜发生置换反应,生成的硫酸铝是强酸弱碱盐,铝离子发生水解,产生少量氢气,故会有气泡产生,2Al离子+6H2O=2Al(OH)3+3H2,反应可逆,生成的氢氧化铝少量不沉淀。(高中化学知识,下同)

原因2:水和CuSO4配置的溶液,会生成少量H2SO4,然后再与铝反应,生成氢气。

想一想:原题用到初中科学知识(已知),我们很容易解释,而在变式题中,我们会有很多猜想,却无法解释(未知)。构建说理题中需要解释的现象和结论之间的关键要素是什么?

已知的科学知识。

例题2:(湖州2019年)32.生理学家巴甫洛夫说过:“血液循环是人体最主要的机能之一。”在人体内,流滴在血管中的血液犹如河流一样,滋润着每一个细胞。血液具有运输、免疫保护、调节等作用。

(4)在寒冷的冬天,皮肤的血液是如何进行体温调节的?

参考答案:冬天皮肤血管收缩,血流量减少,皮肤和外界温差减小,热量散失减少。

再想一想:例题1和例题2提供的场景是否复杂?解释说理时候用到科学原理多还是少?说理关系是并列还是递进的呢?

例题3:(2019温州)32.气候、栖息地以及食物等是影响生物生存与进化的重要因素。地球陆地上存在着不同类型的生态系统,其中热带雨林生态系统的物种非常丰富。为什么热带雨林的物种如此丰富?兴趣小组收集到以下资料:

资料一:科学家认为,距今几千万年前,地球经历了几次冰川期,导致大量生物灭绝。而热带雨林位于赤道附近,受冰川期的影响相对较小。

资料二:热带雨林的部分特征

特征1:热带雨林的平均气温、年降水量与其它类型生态系统存在差异(如图甲)。

特征2:热带雨林具有分层结构(如图乙),且树木四季常青,各种生物生命活动旺盛。

结合上述信息并运用所学知识,对热带雨林物种丰富的因作出解释。

甲

乙

再认一认:说理题还可以是什么样子的?

1.由于受冰川期的影响较小,热带雨林保留的物种较多,经过长期的进化,使物种多样化程度较高。

2.热带雨林气候温暖湿润,适宜生物生长。树木四季常青,为各种动物提供丰富的食物,有利于食物链的稳定。

3.植物的垂直分层结构,提高植物对阳光的利用率,制造更多的有机物,也为各种动物提供了栖息地。

本题跟例题1、2相比,

以上三者(解释说理部分)关系并无因果关系,但共同指向物种多样性(结论),属于并列关系。

练一练:(2019衢州)“南孔圣地,衢州有礼”,衢州市民积极践行“文明出行”的各项规定,比如骑电瓶车的规定为:出行要戴头盔(头盔外部材料坚硬,内部材料松软),不带12岁以上的人,不超速行驶。请运用科学知识,从安全角度解释该规定的科学道理。

(1)12岁以上的人,一般质量比较大,坐上电瓶车会使车惯性较大,刹车时不容易停住,而引发交通事故:同时质量大,在速度一定时还增大了整车的动能,发生交通事故时会产生更大的危害。

(2)电瓶车如果速度过快,遇到紧急情况时刹车制动距离长,不易停下来,而引发交通事故;同时速度大,在质量一定时整车的动能会很大,发生交通事故会产生更大的危害。

本题质量和速度是并列关系,但共同指向了动能(危害性)。

例题4:(2018绍兴)33.油锅着火能用水扑灭吗?某科普类节目曾演示过一个模拟实验:将锅中的油加热到燃烧后,身穿防护服的消防员将一瓶水倒入油锅中,在水倒进锅里的一瞬间,热油飞溅,巨大的火苗窜起一米多高.请用所学的知识加以解释。

解答:(大前提)与氧气接触越充分,燃烧越剧烈。

(小前提)

1.水的密度比油小,水会下沉(并不能阻挡油与氧气接触);

2.由于水温极速升高,水迅速汽化成水蒸气;

3.上升过程中会携带小油滴进入空中;

4.增大了与空气接触面积。

(结论)导致热油飞溅,巨大的火苗窜起一米多高。

上面4点逻辑上为递进关系,思维高阶!

总结二:说理题的两种基本范式

总结一:所谓说理题就是对题目给予的文字、图像、图表等所含的数据信息,通过已学的科学原理进行解释的一类习题。

总结规律

例题5:小丽在商场里买到一个有趣的玩具——“喝水鸟”(如图甲):只要往头部滴一次水,且鸟身前面放一杯水,就能实现“低头‘喝’水——抬头——又低头‘喝’水——又抬头……”反复运动(如图乙)。仔细观察发现,“喝水鸟”由玻璃制成,鸟身由一支点承托,头部、玻璃管和底部连通并充满乙醚(易挥发,易液化),且整体密封。请运用所学知识解释“喝水鸟”能反复运动的原因。

最佳答案分析:

水蒸发吸热,头部乙醚蒸汽发生液化,气压下降;若把喝水鸟转动看成杠杆,随着液态乙醚上升,动力逐渐变大,动力臂也增大,阻力逐渐变小,阻力臂也变小,使鸟身(对象)绕支点顺时针(现象),即低头喝水;随着前倾角度变大,底部乙醚越来越少,当玻璃管下端管口部分露出液面后,底部气体沿管壁上升,液体在重力作用下回流。使鸟身(对象)逆时针转动(现象) ,实现抬头。

题中:液化——杠杆——力臂等为原理;顺时针转动(低头喝水)为结论;下同。

三、理一理:说理题的解题全过程

说理题解题方法梳理

1.找“对象”→确定研究对象

2.清“现象”→弄清科学现象和过程

3.寻原理→来自题目或课本→基本概念、科学原理和公式

4.搭框架→多点关联结构(逻辑链条)

5.简作答→梳理关联点逻辑扼要作答→复核检查

四、三段论——答题最佳模式

以飞机为什么能在天上飞为例

流体流速越大,压强越小;流速越小,压强越大。

科学原理,普遍适用,此为大前提

机翼的上侧做成凸圆形状,而下侧成平面形状;空气通过机翼上表面的流速大,通过下表面的流速较小;因为机翼上方的空气流速大、压强较小,机翼下方的空气流速小、压强大

具体情况,一般为科学现象或过程,对应科学原理

所以机翼受到一个向上的压强差,从而产生向上的升力。

演绎出一个结论

答题一般格式

一、大前提:

流体流速越大,压强越小;流速越小,压强越大。

二、小前提:

机翼的上侧做成凸圆形状,而下侧成平面形状;空气通过机翼上表面的流速大,通过下表面的流速较小;因为机翼上方的空气流速大、压强较小,机翼下方的空气流速小、压强大,

三、结论:

所以机翼受到一个向上的压强差,从而产生向上的升力。

具体解题方法:

(1)仔细审题,认真思考。将题目的外在条件和内在条件(隐性条件)都找出来。特别是要弄清题目要求你解释什么问题。

(2)将知识点定位,找准用什么科学原理来进行解释。

(3)提高自己的语言表述能力,充分做到有理论依据,必要的条件不可缺少,这样就可引用相关的定理定律,加上自己的语言去解释自然现象和过程。

及时训练:(2019年绍兴)甘蔗是我国南方重要的农作物。

(1)如图表示晴朗白天甘蔗田间二氧化碳二氧化碳

浓度随高度变化的示意图,请结合所学知识对图中信息作出解释。

找一找:哪些是大前提哪些是小前提?并列关系还是递进关系?

甘蔗中上部阳光充足,光合作用强度大于呼吸作用强度,二氧化碳被消耗,浓度降低,下部光线弱,光合作用强度小于呼吸作用强度;二氧化碳密度比空气大,往下运动,所以下部二氧化碳浓度高。

当堂练习:2016—2018说理题

科学精神之一:

质疑;

另有:独立、唯一。

科学方法有:

实证化、逻辑化、定量化。

1.科学方法学习贯穿整个科学学习过程。

2.说理题解答突出的要求必须符合逻辑化

例:伽利略斜塔思想实验;牛顿惯性实验。

当堂练习:2016—2018说理题

如果,你真的认识了说理题内涵!

你会发现:

考卷中说理题无处不在,

生活中说理无时不在!

悟一悟:说理基于已知解释现象,那么探究呢?基于现象发现规律?

【引例】(2017·26·嘉兴@舟山)媒体上有一些所谓的“科学”报道,常用个例或看似存在因果关系的事实作为依据,具有很大迷惑性,科学的态度必须看其证据是否可靠,因果关系是否符合逻辑,而不是轻易地接受和传播。如为了获取新药疗效的证据,早期常采用简单的对照实验,即让实验组服用新药,对照组不服用。但是采用这种方法,病人病情好转有可能是由于心理因素起了作用。

(1)为了排除心理因素的影响,研究者采用“单盲实验”法,即给实验组病人服用新药,对照组病人服用“安慰剂”(与真药外形相似但无任何作用),两组实验对象都不知道自己服用的是新药还是“安慰剂”。

(2)“单盲实验”的结果可能还会因研究者对实验结果的预期不同而产生偏差。为了使研究者对两组实验结果的观察和分析更加客观,目前采用更严格的“双盲实验”法,即_____________________。?

(3)由于存在病人自愈以及心理因素等影响,最好的做法是再增加一组对照实验。对该组实验对象应如何处理?_________________________________________。

(4)有统计显示,每年冰淇淋销量上升的同时,溺水死亡的人数也会增加,据此有人推理得出:吃冰淇淋会带来溺水死亡的风险。对于这样的因果推论,你觉得是否合理?为什么?

?_____________________________________________

___________________________________________。?

解析 (2)“单盲实验”的结果可能还会因研究者对实验结果的预期不同而产生偏差。为了使研究者对两组实验结果的观察和分析更加客观,目前采用更严格的“双盲实验”法,即实验对象和研究者都不知道谁服用的是新药,谁服用的是“安慰剂”。

(3)由于存在病人自愈以及心理因素等影响,最好的做法是再增加一组对照实验,对该组实验对象应什么都不服用。

(4)吃冰淇淋会带来溺水死亡的风险的说法不合理。冰淇淋销量上升与溺水死亡人数增加都与夏季气温升高有关,但两者之间不存在因果关系。

答案 (2)实验对象和研究者都不知道谁服用的是新药,谁服用的是“安慰剂”

(3)什么都不服用

(4)不合理。冰淇淋销量上升与溺水死亡人数增加都与夏季气温升高有关,但两者之间不存在因果关系

(最大的相关性都不是因果性)