北师大版八年级生物下册第7单元第21章 《第2节 生物的进化》教学设计

文档属性

| 名称 | 北师大版八年级生物下册第7单元第21章 《第2节 生物的进化》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 22.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-03-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第二节 生物的进化

—生物进化的原因

成都市华阳中学 徐光德

一、背景分析

本节选自义务教育教科书生物学(北师大版)八(下)第二十一章第二节第3课时。本节内容是为深入理解生物进化的原因而服务的,之前学生已经学习了生命的发生以及在发展过程中在一代又一代的发生着改变,即生物进化。而生物为什么会进化就是本节课要解决的问题。

学生对于同一祖先的地雀进化成了喙的大小、形状各不相同的13种地雀会产生质疑。在这种强烈的探究愿望的驱使下,学生通过模拟实验,分析对比,与教师间的互动,教师的点拨等,逐渐建构相关概念。八年级学生已经具备一定的分析能力,动手能力较强,所以通过模拟实验培养学生的观察能力、分析能力、探究能力,并激发学生对生命科学研究的浓厚兴趣。

二、教学目标

1.知识目标

(1)简述达尔文的自然选择学说的主要内容;

(2)形成生物进化的基本观点。

2.能力目标

通过模拟实验,养成发现问题,分析问题以及解决问题的能力

3.情感态度与价值观目标

学生在实验过程中,养成胆大心细,实事求是的科学态度。

三、教学重难点

1.教学重点:

(1)自然选择学说的主要内容;

(2)利用自然选择学说解释生物进化的原因。

2.教学难点:

自然选择学说的主要内容。

四、设计思路

本节实验课不仅仅是让学生进行程序化的模拟实验,更重要的是让学生带着思考自然选择学说的具体内容,自然选择学说观点的应用,完善生物进化原因的理解。

为此,本节课通过学生回忆达尔文环球航行图中观察到的地雀进化为线索,利用模拟实验分析出自然选择学说的具体内容,然后再用自然选择学说的观点解释地雀进化的原因,最后,通过长颈鹿和桦尺蛾进化原因的分析,加深自然选择学说的理解应用。

五、教学准备

1.黄豆、镊子、夹子、解剖针、汤匙、纸杯、解剖盘、秒表。

2.多媒体课件。

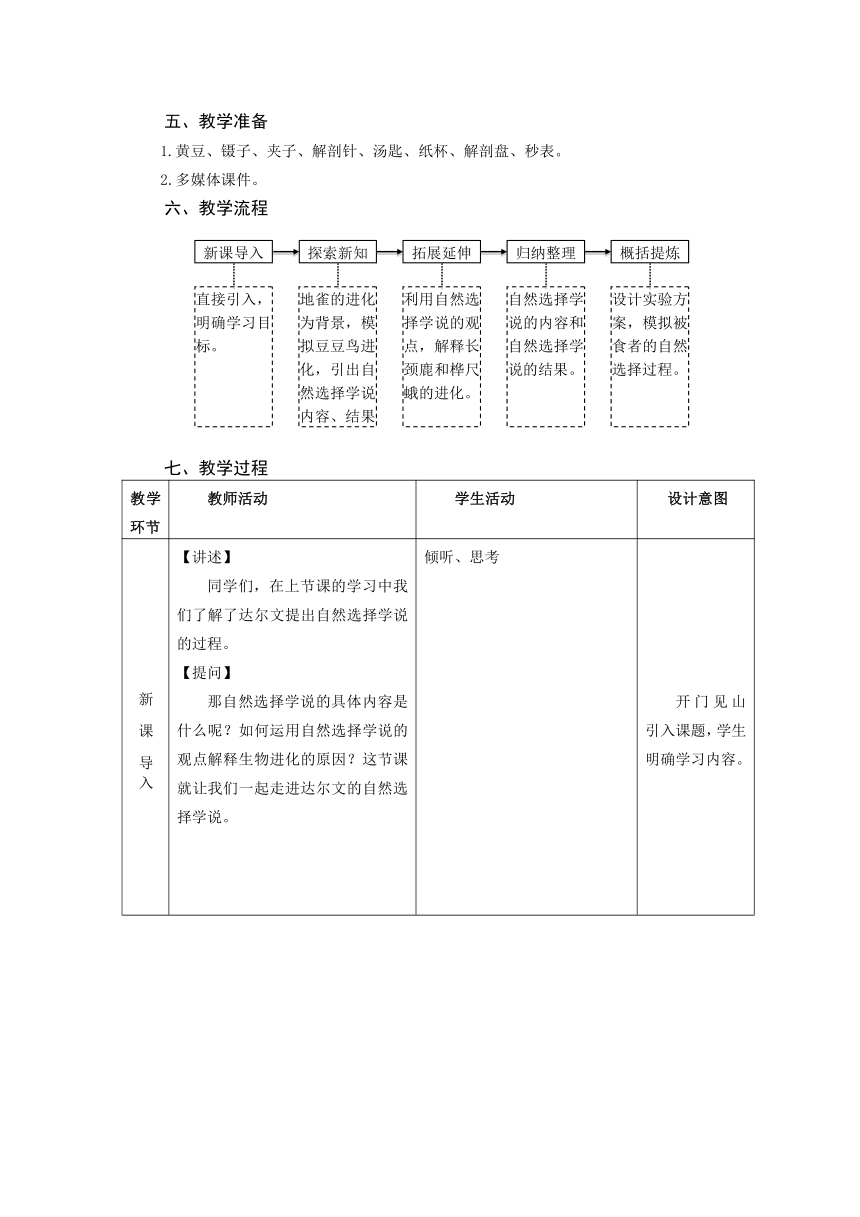

六、教学流程

七、教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

新 课 导入

【讲述】

同学们,在上节课的学习中我们了解了达尔文提出自然选择学说的过程。

【提问】

那自然选择学说的具体内容是什么呢?如何运用自然选择学说的观点解释生物进化的原因?这节课就让我们一起走进达尔文的自然选择学说。

倾听、思考

开门见山引入课题,学生明确学习内容。

探索新知

【提问】

(展示地雀进化图)这是达尔文航行中途径加拉帕戈斯群岛时看到的一种小鸟,大家还记得它叫什么名字吗?

【讲述】

达尔文注意到,群岛上栖息着13种地雀,每一种地雀的喙形和大小都与它所吃的食物相适应,而这些小鸟的共同祖先是从南美洲迁来的,为什么同一个祖先的地雀能进化成13个不同的品种呢?下面我们就通过实验来探究其中的原因。

【讲述】

故事背景是这样的:在一个遥远的星球上曾有4种“豆豆鸟”,它们长相近似,但喙的大小和形状不同。“豆豆鸟”以豆子为食。先前生存的3种“豆豆鸟”,它们的喙分别像夹子、镊子和解剖针;后来出现了新类型,其喙形与汤匙类似。4种“豆豆鸟”生活在一起会发生什么故事呢?

【讲述】

我们要用到的材料器具有这样一些。强调四种不同形状的工具,模拟 “豆豆鸟”不同的喙;瓷盘中的豆豆模拟自然界中的食物; 纸杯模拟豆豆鸟的胃。

【回答】

地雀

倾听、思考

利用已学内容最为新课学习的线索,这样能更好的调动学生的积极性,提高学习兴趣。

明确模拟的情景以及各种器材模拟的对象

【讲述】

有了这些材料用具我们具体的方法步骤是:

1.确定人员分工

全班分为4个大组,每大组扮演一种喙形的“豆豆鸟”,并发给相应的取食工具和盛有豆粒的瓷盘。

2. 第一代捕食

活动开始时,每组各有4人参加捕食,其余同学监督。在限定的1

分钟时间内,每个“豆豆鸟”利用“喙”从盘中啄取30个豆粒放入纸杯中。啄食足量(30粒)的为存活者,啄食不足(30粒)的为死亡者。

3.第二代捕食

第一个回合中啄食不足的“豆豆鸟”被淘汰;

每个存活者有2个后代,被淘汰者可以扮演其他种“豆豆鸟”存活者的后代参加下一轮啄食活动;

第二回合的活动时间是45秒。

【提问】

大家清楚实验步骤了吗?

【强调】

实验过程中有两点温馨提示:

1.手不能直接触碰瓷盘,只能用“喙”取食。

2.放进纸杯的豆豆才是获取到的食物。

最后请各组将实验结果记录在资料上。

倾听、思考明确实验步骤

【回答】

清楚了

认真实验

利用已经了解的地雀进化为线索,通过模拟实验探究其中的原因,这样学生更容易理解,同时也能更好的调动学生的积极性。

巡视并指导学生的实验过程

【提问】

实验过程中大家都很认真,那我们的实验结果如何呢?请各小组的组长回报一下本组的实验结果。

【讲述】

各个小组出现不同的实验结果,这些结果能说明什么呢?下面我们来看看实验分析。

【思考1】

生存下来的个体最多的是哪种“豆豆鸟”?

如果再繁殖一代,且都存活的话,数量是多少?

【追问】

如果再繁殖几代呢?这个现象说明了什么?

【讲述】

生物通过繁殖产生了大量的后代,这叫做“过度繁殖”,达尔文发现,地球上的各种生物具有很强的繁殖能力。他以大象为例做了理论上的推算,一头雌象一生可以产子6头,750年后,一对大象的后代就达1900万头。

过度繁殖产生了很多的后代,这些后代都能存活吗?过度繁殖会带来什么后果呢?

【思考2】

哪种“豆豆鸟”最可能被淘汰?为什么?

【交流】

各小组长陈述各组实验结果

【回答】

生存下来个体最多的是勺形的“豆豆鸟”

第二代一共存活了6只,如果再繁殖一代将有12个后代,加上亲代就有18只豆豆鸟。

【回答】

如果再繁殖后代的数量很多,说明生物的繁殖能力很强,后代很多。

倾听、思考

【回答】

解剖针形,因为它不容易吃到食物,取食速度太慢。

针对模拟实验的结果做一些针对性的实验分析,引出自然选择学说的内容。

【讲述】

啄食太慢的原因是:喙的形状与食物不适应,造成获取食物的速度太慢,而实际环境中食物等资源还是有限的,所以生物间会为了生存而发生相互的斗争。这就是生存斗争。

【过度】

在斗争的过程中,个体间的竞争力一样吗?

【思考3】

每种喙形的“豆豆鸟”所生后代也具有相同的喙形,这体现了遗传学中的什么现象?

同种“豆豆鸟”的后代出现了不同形状的喙,这体现了遗传学中的什么现象?

【讲述】

正是由于有遗传变异的存在,使得生物体能继承亲代的很多性状,但也有一些细微的差异,这使得个体间竞争力不同。

竞争的结果怎样呢?

【思考4】

哪种“豆豆鸟” 生存下来的机会最大?为什么?

【追问】

啄食快体现了喙形与食物的什么关系?

为什么针形的“豆豆鸟”最可能被淘汰?

【讲述1】

所以,竞争的结果就是适者生存,不适者被淘汰。

【齐答】

不一样

【回答】

遗传

变异

【回答】

勺形,因为它们的喙更容易啄食。

【回答】

适应

喙形与食物不适应

归纳整理

自然选择学说的内容可以用这16个字来概括:各种生物都存在“过度繁殖”的倾向,过度繁殖会造成生物间的“生存斗争”,在斗争中由于“遗传变异”的存在使得个体间存在个体差异,最后造成竞争的结果是“适者生存”,不适者被淘汰。

同一祖先的地雀为什么能进化出不同的品种?其原因是:地雀祖先的喙产生变异,后代个体间出现形状差异,喙形与食物相适应的个体生存,不适应的个体被淘汰,经过这样逐代的选择,就出现了13种地雀。

【提问】

通过自然选择1种地雀进化出了13种,这体现了什么特征?

每一种地雀的喙形都是和它吃的食物相适应这体现了什么特征?

所以,生物的多样性和适应性都是自然选择的结果。

【回答】

多样性

适应性

在明确自然选择学说内容的基础上,利用自然选择学生解释地雀进化的原因,同时引出自然选择的结果是出现生物的多样性和适应性

拓展延伸

【提问】

利用自然选择学说的观点能很好的解释地雀进化的原因,那能不能解释其它生物进化的原因呢?

(出示长颈鹿进化过程示意图)这是长颈鹿的进化过程,生物学家通过化石证据发现最早的长颈鹿颈子并不长,可是为什么今天的长颈鹿都是长颈的呢?

【追问】

1.长颈鹿是不是由短颈的鹿变来的?

2.短颈的鹿哪里去了?

【提问】

这是桦尺蛾的工业黑化示意图,在工业化初期环境很好,桦尺蛾种群中黑蛾仅占10%,白蛾占90%,到了工业化后期环境污染加重,树皮被煤灰覆盖变成了黑色,桦尺蛾种群进化成了黑蛾占80%,白蛾仅占20%。桦尺蛾进化过程中,

1.为什么在工业化初期浅色蛾多,黑色蛾少?

2.为什么在工业化后期黑色蛾多,浅色蛾少?

3.工业化后期的黑蛾是怎么来 的?

【回答】

长颈鹿祖先发生变异,有的颈短,有的颈长。在竞争时颈长生存了下来,颈短的被饿死了。

【回答】

不是

被饿死了

【回答】

在工业化初期浅色蛾容易和环境形成保护色而存活下来,黑色蛾易被天敌发现而被吃掉。

在工业化后期黑蛾容易和环境形成保护色存活下来,浅色蛾被天敌吃掉。

黑蛾是被选择出来再繁殖,数量增多,比例增大。

利用长颈鹿以及桦尺蛾的进化过程,加深自然选择学说的理解及应用

概括提炼

【提问】

这节课通过实验,模拟了不同喙形地雀的进化过程,在取食过程中地雀是最为捕食者,那请大家想一想如何设计实验来模拟被食者的自然选择?

【讲述】

我们可以用不同颜色、大小的豆豆来模拟被食者的个体差异,(出示图片)这里我用到了红豆、黑豆、黄豆、绿豆和豌豆。用同一种根据去取食,最后的结果是不一样的。

【提问】

大家猜想一下,最可能被淘汰的是哪种豆豆?生存下来机会最大的是哪种?为什么?

【讲述】

(出示图片)在实际环境中,捕食者和被食者的自然选择过程是同时存在的,而且还要受到环境以及其它生物的影响,这是一个相当复杂的过程,以后高中的学习中还会给大家解释,这节课我们就学习到这里。

学生根据理解设计相应的实验

【齐答】

黄豆

黑豆,和环境形成保护色,不容易被天敌发现。

八、板书设计

第二节 生物的进化

—生物进化的原因

自然选择

学说

—生物进化的原因

成都市华阳中学 徐光德

一、背景分析

本节选自义务教育教科书生物学(北师大版)八(下)第二十一章第二节第3课时。本节内容是为深入理解生物进化的原因而服务的,之前学生已经学习了生命的发生以及在发展过程中在一代又一代的发生着改变,即生物进化。而生物为什么会进化就是本节课要解决的问题。

学生对于同一祖先的地雀进化成了喙的大小、形状各不相同的13种地雀会产生质疑。在这种强烈的探究愿望的驱使下,学生通过模拟实验,分析对比,与教师间的互动,教师的点拨等,逐渐建构相关概念。八年级学生已经具备一定的分析能力,动手能力较强,所以通过模拟实验培养学生的观察能力、分析能力、探究能力,并激发学生对生命科学研究的浓厚兴趣。

二、教学目标

1.知识目标

(1)简述达尔文的自然选择学说的主要内容;

(2)形成生物进化的基本观点。

2.能力目标

通过模拟实验,养成发现问题,分析问题以及解决问题的能力

3.情感态度与价值观目标

学生在实验过程中,养成胆大心细,实事求是的科学态度。

三、教学重难点

1.教学重点:

(1)自然选择学说的主要内容;

(2)利用自然选择学说解释生物进化的原因。

2.教学难点:

自然选择学说的主要内容。

四、设计思路

本节实验课不仅仅是让学生进行程序化的模拟实验,更重要的是让学生带着思考自然选择学说的具体内容,自然选择学说观点的应用,完善生物进化原因的理解。

为此,本节课通过学生回忆达尔文环球航行图中观察到的地雀进化为线索,利用模拟实验分析出自然选择学说的具体内容,然后再用自然选择学说的观点解释地雀进化的原因,最后,通过长颈鹿和桦尺蛾进化原因的分析,加深自然选择学说的理解应用。

五、教学准备

1.黄豆、镊子、夹子、解剖针、汤匙、纸杯、解剖盘、秒表。

2.多媒体课件。

六、教学流程

七、教学过程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

新 课 导入

【讲述】

同学们,在上节课的学习中我们了解了达尔文提出自然选择学说的过程。

【提问】

那自然选择学说的具体内容是什么呢?如何运用自然选择学说的观点解释生物进化的原因?这节课就让我们一起走进达尔文的自然选择学说。

倾听、思考

开门见山引入课题,学生明确学习内容。

探索新知

【提问】

(展示地雀进化图)这是达尔文航行中途径加拉帕戈斯群岛时看到的一种小鸟,大家还记得它叫什么名字吗?

【讲述】

达尔文注意到,群岛上栖息着13种地雀,每一种地雀的喙形和大小都与它所吃的食物相适应,而这些小鸟的共同祖先是从南美洲迁来的,为什么同一个祖先的地雀能进化成13个不同的品种呢?下面我们就通过实验来探究其中的原因。

【讲述】

故事背景是这样的:在一个遥远的星球上曾有4种“豆豆鸟”,它们长相近似,但喙的大小和形状不同。“豆豆鸟”以豆子为食。先前生存的3种“豆豆鸟”,它们的喙分别像夹子、镊子和解剖针;后来出现了新类型,其喙形与汤匙类似。4种“豆豆鸟”生活在一起会发生什么故事呢?

【讲述】

我们要用到的材料器具有这样一些。强调四种不同形状的工具,模拟 “豆豆鸟”不同的喙;瓷盘中的豆豆模拟自然界中的食物; 纸杯模拟豆豆鸟的胃。

【回答】

地雀

倾听、思考

利用已学内容最为新课学习的线索,这样能更好的调动学生的积极性,提高学习兴趣。

明确模拟的情景以及各种器材模拟的对象

【讲述】

有了这些材料用具我们具体的方法步骤是:

1.确定人员分工

全班分为4个大组,每大组扮演一种喙形的“豆豆鸟”,并发给相应的取食工具和盛有豆粒的瓷盘。

2. 第一代捕食

活动开始时,每组各有4人参加捕食,其余同学监督。在限定的1

分钟时间内,每个“豆豆鸟”利用“喙”从盘中啄取30个豆粒放入纸杯中。啄食足量(30粒)的为存活者,啄食不足(30粒)的为死亡者。

3.第二代捕食

第一个回合中啄食不足的“豆豆鸟”被淘汰;

每个存活者有2个后代,被淘汰者可以扮演其他种“豆豆鸟”存活者的后代参加下一轮啄食活动;

第二回合的活动时间是45秒。

【提问】

大家清楚实验步骤了吗?

【强调】

实验过程中有两点温馨提示:

1.手不能直接触碰瓷盘,只能用“喙”取食。

2.放进纸杯的豆豆才是获取到的食物。

最后请各组将实验结果记录在资料上。

倾听、思考明确实验步骤

【回答】

清楚了

认真实验

利用已经了解的地雀进化为线索,通过模拟实验探究其中的原因,这样学生更容易理解,同时也能更好的调动学生的积极性。

巡视并指导学生的实验过程

【提问】

实验过程中大家都很认真,那我们的实验结果如何呢?请各小组的组长回报一下本组的实验结果。

【讲述】

各个小组出现不同的实验结果,这些结果能说明什么呢?下面我们来看看实验分析。

【思考1】

生存下来的个体最多的是哪种“豆豆鸟”?

如果再繁殖一代,且都存活的话,数量是多少?

【追问】

如果再繁殖几代呢?这个现象说明了什么?

【讲述】

生物通过繁殖产生了大量的后代,这叫做“过度繁殖”,达尔文发现,地球上的各种生物具有很强的繁殖能力。他以大象为例做了理论上的推算,一头雌象一生可以产子6头,750年后,一对大象的后代就达1900万头。

过度繁殖产生了很多的后代,这些后代都能存活吗?过度繁殖会带来什么后果呢?

【思考2】

哪种“豆豆鸟”最可能被淘汰?为什么?

【交流】

各小组长陈述各组实验结果

【回答】

生存下来个体最多的是勺形的“豆豆鸟”

第二代一共存活了6只,如果再繁殖一代将有12个后代,加上亲代就有18只豆豆鸟。

【回答】

如果再繁殖后代的数量很多,说明生物的繁殖能力很强,后代很多。

倾听、思考

【回答】

解剖针形,因为它不容易吃到食物,取食速度太慢。

针对模拟实验的结果做一些针对性的实验分析,引出自然选择学说的内容。

【讲述】

啄食太慢的原因是:喙的形状与食物不适应,造成获取食物的速度太慢,而实际环境中食物等资源还是有限的,所以生物间会为了生存而发生相互的斗争。这就是生存斗争。

【过度】

在斗争的过程中,个体间的竞争力一样吗?

【思考3】

每种喙形的“豆豆鸟”所生后代也具有相同的喙形,这体现了遗传学中的什么现象?

同种“豆豆鸟”的后代出现了不同形状的喙,这体现了遗传学中的什么现象?

【讲述】

正是由于有遗传变异的存在,使得生物体能继承亲代的很多性状,但也有一些细微的差异,这使得个体间竞争力不同。

竞争的结果怎样呢?

【思考4】

哪种“豆豆鸟” 生存下来的机会最大?为什么?

【追问】

啄食快体现了喙形与食物的什么关系?

为什么针形的“豆豆鸟”最可能被淘汰?

【讲述1】

所以,竞争的结果就是适者生存,不适者被淘汰。

【齐答】

不一样

【回答】

遗传

变异

【回答】

勺形,因为它们的喙更容易啄食。

【回答】

适应

喙形与食物不适应

归纳整理

自然选择学说的内容可以用这16个字来概括:各种生物都存在“过度繁殖”的倾向,过度繁殖会造成生物间的“生存斗争”,在斗争中由于“遗传变异”的存在使得个体间存在个体差异,最后造成竞争的结果是“适者生存”,不适者被淘汰。

同一祖先的地雀为什么能进化出不同的品种?其原因是:地雀祖先的喙产生变异,后代个体间出现形状差异,喙形与食物相适应的个体生存,不适应的个体被淘汰,经过这样逐代的选择,就出现了13种地雀。

【提问】

通过自然选择1种地雀进化出了13种,这体现了什么特征?

每一种地雀的喙形都是和它吃的食物相适应这体现了什么特征?

所以,生物的多样性和适应性都是自然选择的结果。

【回答】

多样性

适应性

在明确自然选择学说内容的基础上,利用自然选择学生解释地雀进化的原因,同时引出自然选择的结果是出现生物的多样性和适应性

拓展延伸

【提问】

利用自然选择学说的观点能很好的解释地雀进化的原因,那能不能解释其它生物进化的原因呢?

(出示长颈鹿进化过程示意图)这是长颈鹿的进化过程,生物学家通过化石证据发现最早的长颈鹿颈子并不长,可是为什么今天的长颈鹿都是长颈的呢?

【追问】

1.长颈鹿是不是由短颈的鹿变来的?

2.短颈的鹿哪里去了?

【提问】

这是桦尺蛾的工业黑化示意图,在工业化初期环境很好,桦尺蛾种群中黑蛾仅占10%,白蛾占90%,到了工业化后期环境污染加重,树皮被煤灰覆盖变成了黑色,桦尺蛾种群进化成了黑蛾占80%,白蛾仅占20%。桦尺蛾进化过程中,

1.为什么在工业化初期浅色蛾多,黑色蛾少?

2.为什么在工业化后期黑色蛾多,浅色蛾少?

3.工业化后期的黑蛾是怎么来 的?

【回答】

长颈鹿祖先发生变异,有的颈短,有的颈长。在竞争时颈长生存了下来,颈短的被饿死了。

【回答】

不是

被饿死了

【回答】

在工业化初期浅色蛾容易和环境形成保护色而存活下来,黑色蛾易被天敌发现而被吃掉。

在工业化后期黑蛾容易和环境形成保护色存活下来,浅色蛾被天敌吃掉。

黑蛾是被选择出来再繁殖,数量增多,比例增大。

利用长颈鹿以及桦尺蛾的进化过程,加深自然选择学说的理解及应用

概括提炼

【提问】

这节课通过实验,模拟了不同喙形地雀的进化过程,在取食过程中地雀是最为捕食者,那请大家想一想如何设计实验来模拟被食者的自然选择?

【讲述】

我们可以用不同颜色、大小的豆豆来模拟被食者的个体差异,(出示图片)这里我用到了红豆、黑豆、黄豆、绿豆和豌豆。用同一种根据去取食,最后的结果是不一样的。

【提问】

大家猜想一下,最可能被淘汰的是哪种豆豆?生存下来机会最大的是哪种?为什么?

【讲述】

(出示图片)在实际环境中,捕食者和被食者的自然选择过程是同时存在的,而且还要受到环境以及其它生物的影响,这是一个相当复杂的过程,以后高中的学习中还会给大家解释,这节课我们就学习到这里。

学生根据理解设计相应的实验

【齐答】

黄豆

黑豆,和环境形成保护色,不容易被天敌发现。

八、板书设计

第二节 生物的进化

—生物进化的原因

自然选择

学说