统编版七年级历史下册第7课 西夏与北宋的并立 (24张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版七年级历史下册第7课 西夏与北宋的并立 (24张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-13 12:23:20 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第7课 西夏与北宋的并立

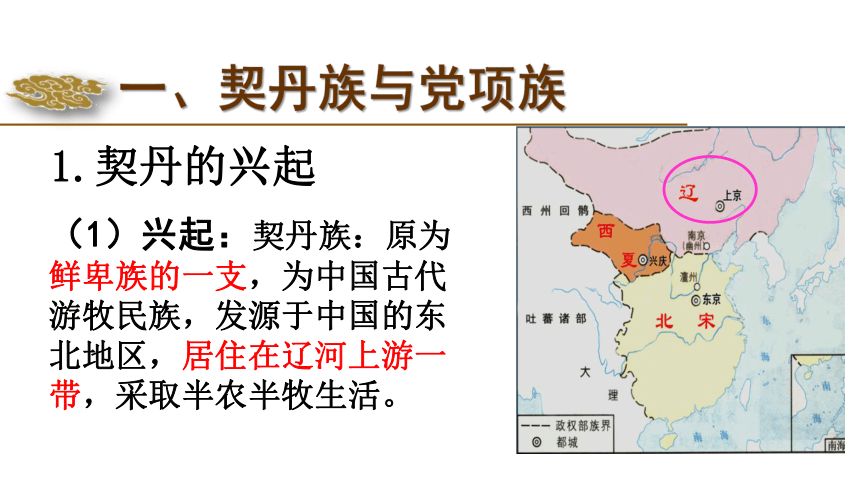

一、契丹族与党项族

1.契丹的兴起

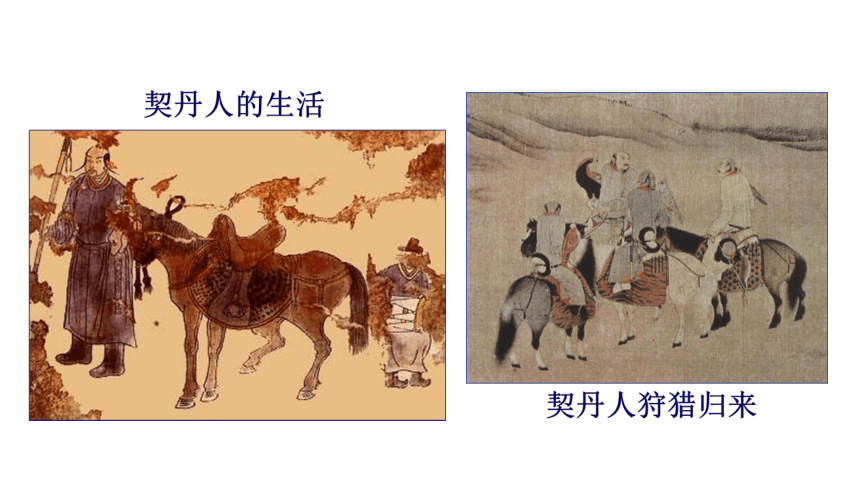

(1)兴起:契丹族:原为鲜卑族的一支,为中国古代游牧民族,发源于中国的东北地区,居住在辽河上游一带,采取半农半牧生活。

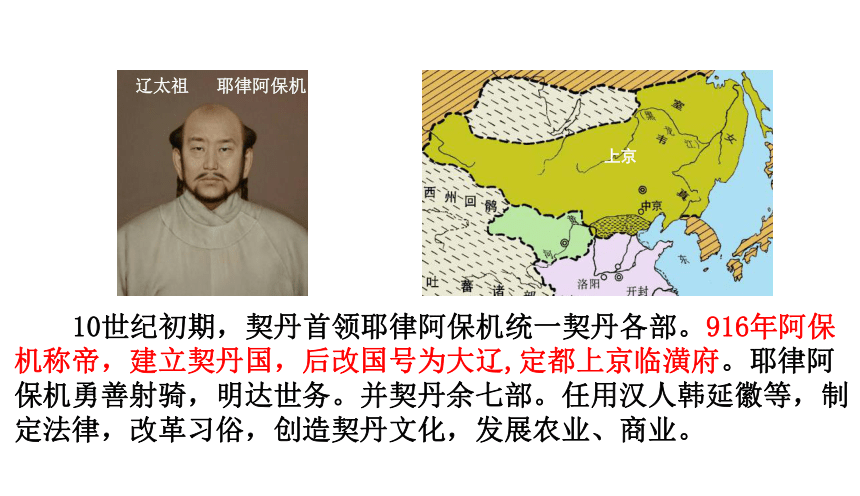

10世纪初期,契丹首领耶律阿保机统一契丹各部。916年阿保机称帝,建立契丹国,后改国号为大辽,定都上京临潢府。耶律阿保机勇善射骑,明达世务。并契丹余七部。任用汉人韩延徽等,制定法律,改革习俗,创造契丹文化,发展农业、商业。

上京

辽太祖 耶律阿保机

阿保机建国后,发展生产,创制文字,国力不断增强。

契丹货币

契丹鸡冠壶

契丹文铜镜

契丹文字

(2)统治措施:

契丹族兴起和逐渐强大 的原因是什么?

隋唐时期较为宽松的民族政策;

躲避战乱的中原人带去先进的技术;

契丹人接受汉文化,学会农耕。

隋唐时期,游牧在北方的契丹族与汉族的经济、文化联系日益密切。

唐朝末年,北方汉人纷纷避乱,北出长城,带去了中原先进的生产技术和生活方式。

到9世纪后期,契丹已有了农耕、冶铁和纺织等生产事业,并开始建筑房屋、城邑。

(1)国名:

(2)建立者:

(3)时间:

(4)都城:

契丹(辽)

耶律阿保机(辽太祖)

916年

上京临潢府

考察报告:

(3)辽与北宋的和战

辽太宗

1

辽占领燕云十六州,从此,辽与中原王朝的冲突加剧;

占领幽云十六州

十六州所辖土地囊括了当时中国东北与北部最重要的险关要塞与天然屏障。这一地区的丧失,使长城及其要塞完全失去作用,致使华北大平原全部裸露在北方游牧民族的铁蹄之下。

后晋皇帝石敬瑭为了皇位,将幽云十六州割让给契丹。不料却导致了后来宋朝为夺取该地区而与辽苦战数十年。

(3)辽与北宋的和战

发生澶州之战,签订澶渊之盟。

北宋与辽保持友好关系,双方互通使节;

辽太宗

1

宋太祖晚期

2

宋太宗

3

宋真宗

4

辽占领燕云十六州,从此,辽与中原王朝的冲突加剧;

宋太宗即位后,向辽发动数次战争遭到失败,只好采取防御政策;

1004年·辽攻澶州

宋

辽

逼开封(汴京)

真宗抵达,士气高涨,重挫辽军

寇准力主亲征

真宗妥协·宋辽议和

寇准

宋真宗

澶渊之盟

材料指的是历史上的什么事件?客观的评价该事件?

澶渊之盟

对辽:既使辽兵安然脱险,又得到“岁币”;

对北宋:屈辱;“岁币”成为沉重负担;

从整体中华民族的发展史来看,促进了宋辽、宋夏边境的经济文化交流和民族融合,也促进了我国边疆和少数民族地区的发展。

性质:澶渊之盟是宋辽实力均衡的产物。

材料 “大宋皇帝谨致誓书于大契丹皇帝阙下;共遵诚信,虔奉欢盟,以风土之宜,助军旅之费,每岁以绢二十万匹,银一十万两……差人搬送至雄州交割。”

考察报告:

澶渊之盟:辽宋议和,辽军撤回,宋给辽岁币。澶州旧称澶渊,所以这次宋辽盟约称“澶渊之盟”。此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面。

(说明其积极影响十分深远)

材料 (辽)与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。

-- 苏辙:《栾城集》

影响:辽国与北宋友好交往已经有很多年了,各族人民休养生息,安居乐业,几乎没有战争了。

2.党项族的兴起

生活在西北地区的党项族,原属羌族的一支,唐朝时集中到甘肃东部、陕西北部一带,与中原文化接触渐多,社会生产有所发展。11世纪前期,党项族首领元昊称大夏皇帝,定都兴庆府,史称西夏。

(1)兴起:

西夏货币

西夏买牛契约

元昊仿效唐宋制度, 订立官职、军制和法律,并鼓励垦荒,发展农牧经济,还创制了西夏文字。

(2)统治措施:

(1)国名:

(2)建立者:

(3)时间:

(4)都城:

西夏

元昊

11世纪前期

兴庆府(今宁夏银川)

考察报告:

(3)北宋与西夏的关系

先战后和,订立和约,之后,宋夏边界贸易兴旺。

西夏

党项

兴庆

元

昊

1038

北宋

汉

开封

赵匡胤

960

元昊主和

元昊出兵

和

战

注意:辽、夏对宋发动的战争史只是兄弟之战,不是侵略与反侵略的战争,但属于非正义战争。(以劫掠为目的)

二、碰撞中的融合

契丹族、党项族与汉族融合的表现有哪些?

(1)经济上:

(2)政治上:

(3)文化上:

奖励垦荒,学会农耕;

仿效中原王朝建立政治制度;推行汉法;革除北宋赋役繁杂弊端;

模仿汉字,创造西夏文;翻译、印刷大量中原典籍和佛经;用汉文铸造钱币。

作用:促进经济文化交流;

促进了民族融合;

加速辽、西夏封建化进程。

文字

文字

服饰

钱币

器物

辽大明塔

辽石房子

耶律宗墓

课堂总结

北宋

西夏(党项)

辽(契丹)

建立时间:960年

建立者:赵匡胤(宋太祖)

都城:汴京

建立时间:11世纪前期

建立者:元昊

都城:兴庆

建立时间:916年

建立者:耶律阿保机

都城:上京

1044年

订立和议

1005年

澶渊之盟

和为贵

辽、西夏与北宋

战是短暂的,是历史的支流;

和是长久的,是民族关系的主流。

第7课 西夏与北宋的并立

一、契丹族与党项族

1.契丹的兴起

(1)兴起:契丹族:原为鲜卑族的一支,为中国古代游牧民族,发源于中国的东北地区,居住在辽河上游一带,采取半农半牧生活。

10世纪初期,契丹首领耶律阿保机统一契丹各部。916年阿保机称帝,建立契丹国,后改国号为大辽,定都上京临潢府。耶律阿保机勇善射骑,明达世务。并契丹余七部。任用汉人韩延徽等,制定法律,改革习俗,创造契丹文化,发展农业、商业。

上京

辽太祖 耶律阿保机

阿保机建国后,发展生产,创制文字,国力不断增强。

契丹货币

契丹鸡冠壶

契丹文铜镜

契丹文字

(2)统治措施:

契丹族兴起和逐渐强大 的原因是什么?

隋唐时期较为宽松的民族政策;

躲避战乱的中原人带去先进的技术;

契丹人接受汉文化,学会农耕。

隋唐时期,游牧在北方的契丹族与汉族的经济、文化联系日益密切。

唐朝末年,北方汉人纷纷避乱,北出长城,带去了中原先进的生产技术和生活方式。

到9世纪后期,契丹已有了农耕、冶铁和纺织等生产事业,并开始建筑房屋、城邑。

(1)国名:

(2)建立者:

(3)时间:

(4)都城:

契丹(辽)

耶律阿保机(辽太祖)

916年

上京临潢府

考察报告:

(3)辽与北宋的和战

辽太宗

1

辽占领燕云十六州,从此,辽与中原王朝的冲突加剧;

占领幽云十六州

十六州所辖土地囊括了当时中国东北与北部最重要的险关要塞与天然屏障。这一地区的丧失,使长城及其要塞完全失去作用,致使华北大平原全部裸露在北方游牧民族的铁蹄之下。

后晋皇帝石敬瑭为了皇位,将幽云十六州割让给契丹。不料却导致了后来宋朝为夺取该地区而与辽苦战数十年。

(3)辽与北宋的和战

发生澶州之战,签订澶渊之盟。

北宋与辽保持友好关系,双方互通使节;

辽太宗

1

宋太祖晚期

2

宋太宗

3

宋真宗

4

辽占领燕云十六州,从此,辽与中原王朝的冲突加剧;

宋太宗即位后,向辽发动数次战争遭到失败,只好采取防御政策;

1004年·辽攻澶州

宋

辽

逼开封(汴京)

真宗抵达,士气高涨,重挫辽军

寇准力主亲征

真宗妥协·宋辽议和

寇准

宋真宗

澶渊之盟

材料指的是历史上的什么事件?客观的评价该事件?

澶渊之盟

对辽:既使辽兵安然脱险,又得到“岁币”;

对北宋:屈辱;“岁币”成为沉重负担;

从整体中华民族的发展史来看,促进了宋辽、宋夏边境的经济文化交流和民族融合,也促进了我国边疆和少数民族地区的发展。

性质:澶渊之盟是宋辽实力均衡的产物。

材料 “大宋皇帝谨致誓书于大契丹皇帝阙下;共遵诚信,虔奉欢盟,以风土之宜,助军旅之费,每岁以绢二十万匹,银一十万两……差人搬送至雄州交割。”

考察报告:

澶渊之盟:辽宋议和,辽军撤回,宋给辽岁币。澶州旧称澶渊,所以这次宋辽盟约称“澶渊之盟”。此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面。

(说明其积极影响十分深远)

材料 (辽)与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。

-- 苏辙:《栾城集》

影响:辽国与北宋友好交往已经有很多年了,各族人民休养生息,安居乐业,几乎没有战争了。

2.党项族的兴起

生活在西北地区的党项族,原属羌族的一支,唐朝时集中到甘肃东部、陕西北部一带,与中原文化接触渐多,社会生产有所发展。11世纪前期,党项族首领元昊称大夏皇帝,定都兴庆府,史称西夏。

(1)兴起:

西夏货币

西夏买牛契约

元昊仿效唐宋制度, 订立官职、军制和法律,并鼓励垦荒,发展农牧经济,还创制了西夏文字。

(2)统治措施:

(1)国名:

(2)建立者:

(3)时间:

(4)都城:

西夏

元昊

11世纪前期

兴庆府(今宁夏银川)

考察报告:

(3)北宋与西夏的关系

先战后和,订立和约,之后,宋夏边界贸易兴旺。

西夏

党项

兴庆

元

昊

1038

北宋

汉

开封

赵匡胤

960

元昊主和

元昊出兵

和

战

注意:辽、夏对宋发动的战争史只是兄弟之战,不是侵略与反侵略的战争,但属于非正义战争。(以劫掠为目的)

二、碰撞中的融合

契丹族、党项族与汉族融合的表现有哪些?

(1)经济上:

(2)政治上:

(3)文化上:

奖励垦荒,学会农耕;

仿效中原王朝建立政治制度;推行汉法;革除北宋赋役繁杂弊端;

模仿汉字,创造西夏文;翻译、印刷大量中原典籍和佛经;用汉文铸造钱币。

作用:促进经济文化交流;

促进了民族融合;

加速辽、西夏封建化进程。

文字

文字

服饰

钱币

器物

辽大明塔

辽石房子

耶律宗墓

课堂总结

北宋

西夏(党项)

辽(契丹)

建立时间:960年

建立者:赵匡胤(宋太祖)

都城:汴京

建立时间:11世纪前期

建立者:元昊

都城:兴庆

建立时间:916年

建立者:耶律阿保机

都城:上京

1044年

订立和议

1005年

澶渊之盟

和为贵

辽、西夏与北宋

战是短暂的,是历史的支流;

和是长久的,是民族关系的主流。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源