第二单元 社会主义制度的建立和社会主义建设的探索 单元素质评价练习题 (解析版)

文档属性

| 名称 | 第二单元 社会主义制度的建立和社会主义建设的探索 单元素质评价练习题 (解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 599.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-13 20:56:33 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 社会主义制度的建立和社会主义建设的探索

单元素质评价练习题2(解析版)

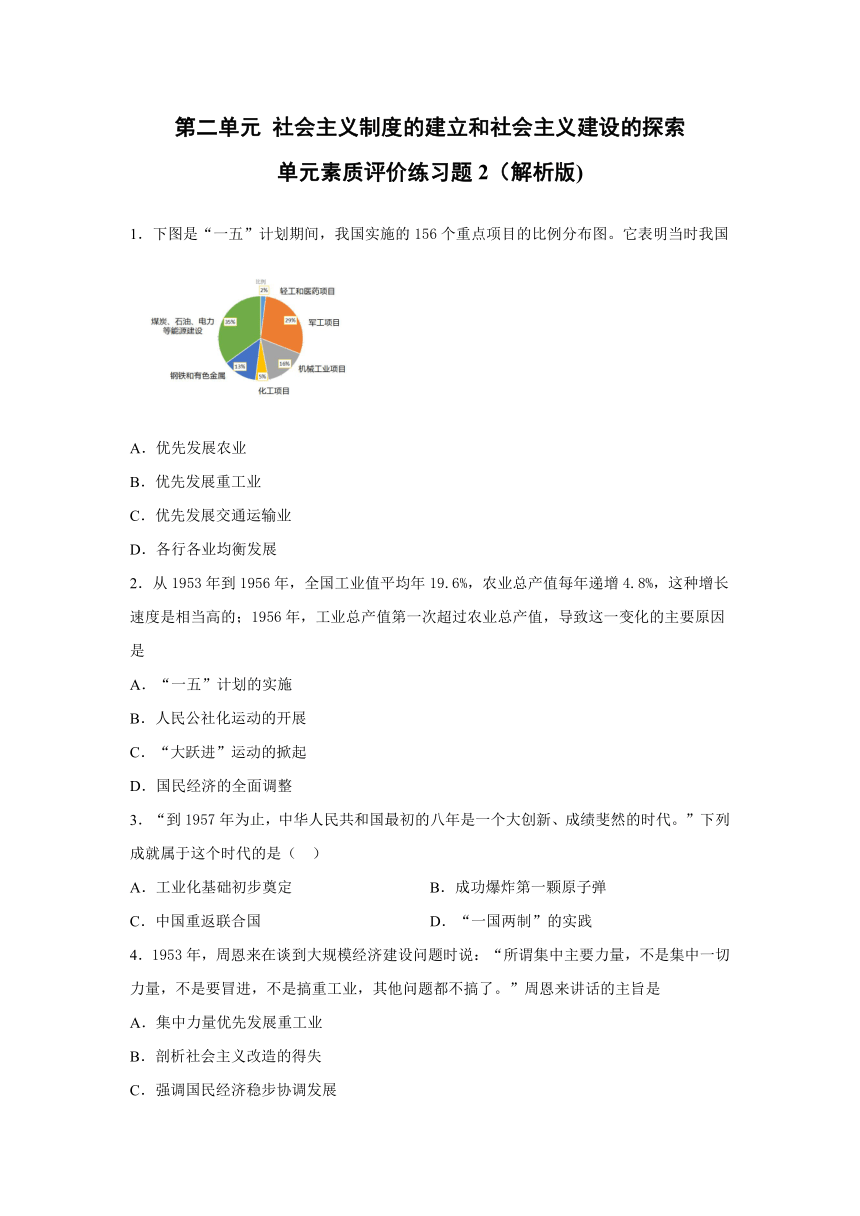

1.下图是“一五”计划期间,我国实施的156个重点项目的比例分布图。它表明当时我国

A.优先发展农业

B.优先发展重工业

C.优先发展交通运输业

D.各行各业均衡发展

2.从1953年到1956年,全国工业值平均年19.6%,农业总产值每年递增4.8%,这种增长速度是相当高的;1956年,工业总产值第一次超过农业总产值,导致这一变化的主要原因是

A.“一五”计划的实施

B.人民公社化运动的开展

C.“大跃进”运动的掀起

D.国民经济的全面调整

3.“到1957年为止,中华人民共和国最初的八年是一个大创新、成绩斐然的时代。”下列成就属于这个时代的是( )

A.工业化基础初步奠定 B.成功爆炸第一颗原子弹

C.中国重返联合国 D.“一国两制”的实践

4.1953年,周恩来在谈到大规模经济建设问题时说:“所谓集中主要力量,不是集中一切力量,不是要冒进,不是搞重工业,其他问题都不搞了。”周恩来讲话的主旨是

A.集中力量优先发展重工业

B.剖析社会主义改造的得失

C.强调国民经济稳步协调发展

D.反思“大跃进”出现的问题

5.对表1解读正确的是

表1:1952年和1957年我国主要工农业产品产量

产量 年份

粮食(百万吨)

棉花(百万吨)

煤(亿吨)

钢(百万吨)

1952

163.42

1.30

0.66

1.35

1957

195.05

1.64

1.31

5.35

A.人民公社化运动使农业迅速发展

B.大跃进运动片面发展重工业

C.一五计划实施使重工业迅速发展

D.三年自然灾害影响农业发展

6.20世纪20年代,毛泽东提出“人民来制定宪法”的思想:劳动人民参与立宪,把他们认为应该如何管理国家的意见集中起来,上升为国家意志。实践毛泽东这一思想的会议是( )

A.中共“一大” B.中共“七大”

C.第一届全国人民代表大会 D.中共十一届三中全会

7.如果要拍摄一部以共产党员全心全意为人民服务为主题的影片,最合适的素材是( )

A.上甘岭战场,黄继光舍身堵枪眼 B.兰考盐碱地,焦裕禄带病治风沙

C.紫竹林租界,义和团抗击侵略军 D.北京菜市口,谭嗣同慷慨赴刑场

8.全面建设社会主义时期,“他助人为乐的大爱行动,回答了‘怎样做人,为谁活着’这个根本问题,赋予了自己22年生命以无限的长度”。这讴歌的是

A.邓稼先

B.王进喜

C.雷锋

D.焦裕禄

9.中共中央提出“调整、巩固、充实、提高”这八字方针是为了

A.恢复建国初遭破坏的经济

B.开展实施第一个五年计划

C.缓和文革造成的社会混乱

D.应对三年严重的经济困难

10.“到1956年底,全国私营工业户数的99%,私营商业户数的82.2%,被分别纳入了公私合营或合作商业的轨道。”以上内容反映的是

A.农业社会主义改造

B.人民公社化运动

C.手工业社会主义改造

D.资本主义工商业社会主义改造

11.“一五”计划期间,我国以苏联帮助兴建的156个项目为中心,先后施工1万多个工业项目。这些项目的实施意义重大,主要表现在

A.促进了国民经济有恢复

B.保障了土改革的完成

C.奠定了工业化的初步基础

D.标志着三大改造的结束

12.1953年12月,新中国进行了全国规模的的基层选举,选举地区的人口为5.7亿全国各地共选出500多万名基层人大代表。材料说明( )

A.人民对国家民主建设的支持 B.全国人民代表大会是最高权力机构

C.建设有中国特色的社会主义的发展 D.我国是新民主主义国家

13.尊崇劳动,热爱劳动是中华民族的传统美德。在全面建设社会主义的过程中,人民群众热情高涨,斗志昂扬,形成了艰苦奋斗、奋发图强的社会风貌。这一时期,工人阶级模范人物的代表是

A.邓稼先

B.焦裕禄

C.雷锋

D.王进喜

14.十九大报告指出:“中国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变……”。我国进入社会主义初级阶段的标志是

A.第一个五年计划的完成

B.新中国的成立

C.第一届政协会议的召开

D.三大改造的基本完成

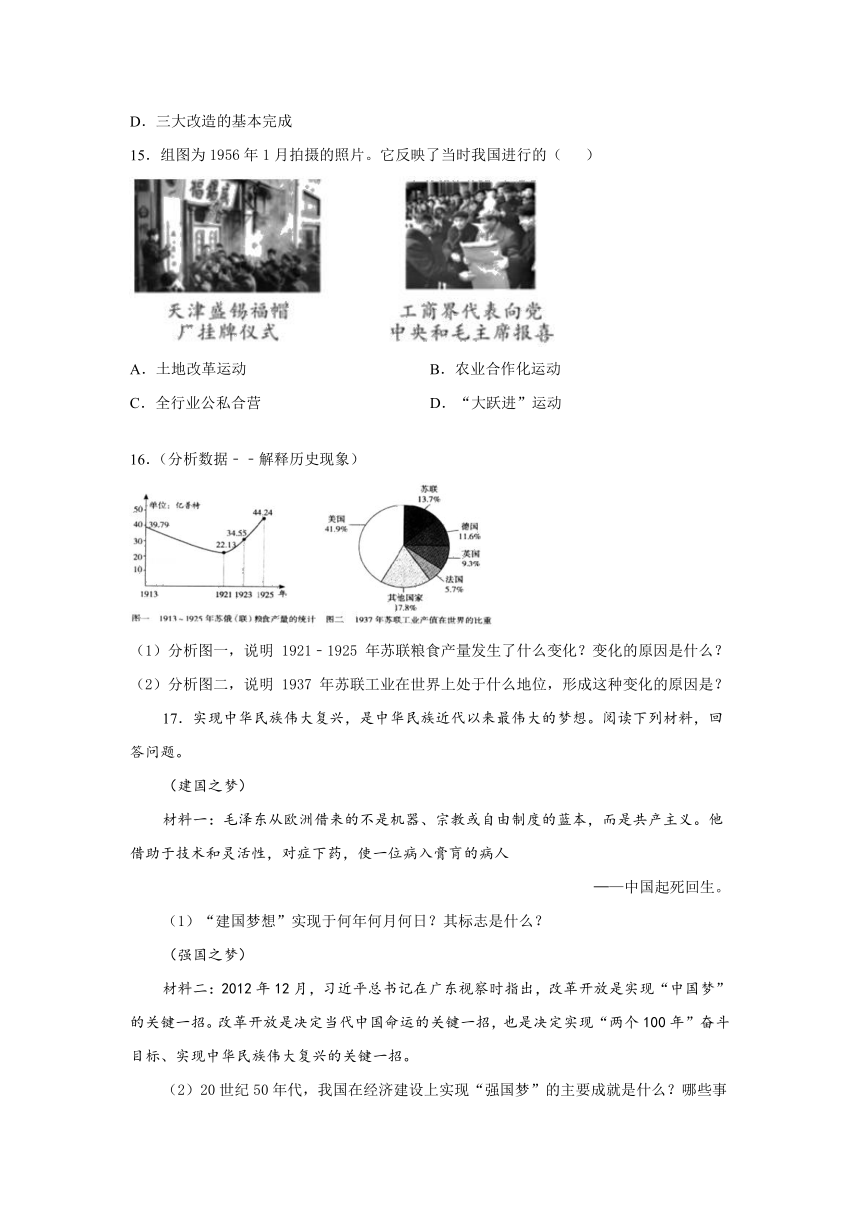

15.组图为1956年1月拍摄的照片。它反映了当时我国进行的( )

A.土地改革运动 B.农业合作化运动

C.全行业公私合营 D.“大跃进”运动

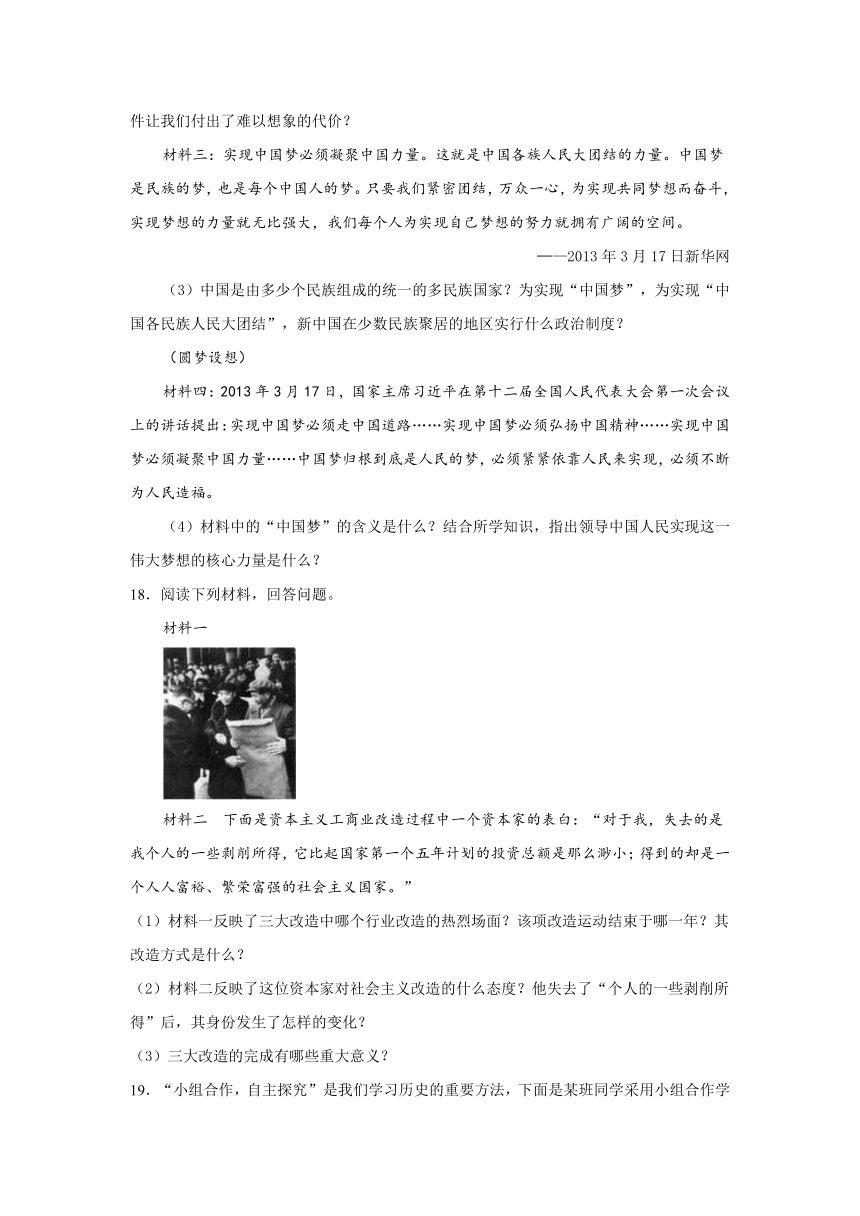

16.(分析数据﹣﹣解释历史现象)

(1)分析图一,说明 1921﹣1925 年苏联粮食产量发生了什么变化?变化的原因是什么?

(2)分析图二,说明 1937 年苏联工业在世界上处于什么地位,形成这种变化的原因是?

17.实现中华民族伟大复兴,是中华民族近代以来最伟大的梦想。阅读下列材料,回答问题。

(建国之梦)

材料一:毛泽东从欧洲借来的不是机器、宗教或自由制度的蓝本,而是共产主义。他借助于技术和灵活性,对症下药,使一位病入膏肓的病人

——中国起死回生。

(1)“建国梦想”实现于何年何月何日?其标志是什么?

(强国之梦)

材料二:2012年12月,习近平总书记在广东视察时指出,改革开放是实现“中国梦”的关键一招。改革开放是决定当代中国命运的关键一招,也是决定实现“两个100年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

(2)20世纪50年代,我国在经济建设上实现“强国梦”的主要成就是什么?哪些事件让我们付出了难以想象的代价?

材料三:实现中国梦必须凝聚中国力量。这就是中国各族人民大团结的力量。中国梦是民族的梦,也是每个中国人的梦。只要我们紧密团结,万众一心,为实现共同梦想而奋斗,实现梦想的力量就无比强大,我们每个人为实现自己梦想的努力就拥有广阔的空间。

——2013年3月17日新华网

(3)中国是由多少个民族组成的统一的多民族国家?为实现“中国梦”,为实现“中国各民族人民大团结”,新中国在少数民族聚居的地区实行什么政治制度?

(圆梦设想)

材料四:2013年3月17日,国家主席习近平在第十二届全国人民代表大会第一次会议上的讲话提出:实现中国梦必须走中国道路……实现中国梦必须弘扬中国精神……实现中国梦必须凝聚中国力量……中国梦归根到底是人民的梦,必须紧紧依靠人民来实现,必须不断为人民造福。

(4)材料中的“中国梦”的含义是什么?结合所学知识,指出领导中国人民实现这一伟大梦想的核心力量是什么?

18.阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 下面是资本主义工商业改造过程中一个资本家的表白:“对于我,失去的是我个人的一些剥削所得,它比起国家第一个五年计划的投资总额是那么渺小;得到的却是一个人人富裕、繁荣富强的社会主义国家。”

(1)材料一反映了三大改造中哪个行业改造的热烈场面?该项改造运动结束于哪一年?其改造方式是什么?

(2)材料二反映了这位资本家对社会主义改造的什么态度?他失去了“个人的一些剥削所得”后,其身份发生了怎样的变化?

(3)三大改造的完成有哪些重大意义?

19.“小组合作,自主探究”是我们学习历史的重要方法,下面是某班同学采用小组合作学习的方法,围绕“探索建设社会主义的道路”这个主题进行的探究,请你参与其中,帮助他们解决问题。

同学们了解到我国在探索建设社会主义的道路时期既有许多成就,也出现了严重失误,并把几个严重失误列举出来:

①“大跃进”②人民公社化运动③“文化大革命”十年内乱

同学们还通过上网查找资料的途径,找出了以下三张图片:

(1)请将三张图片的英文字母代号与代表严重失误史实的序号对号入座,填于下表空格中。

(2)“前事不忘,后世之师。”学习历史的目的之一是以史为鉴,通过对“③‘文化大革命’十年内乱”的探究,你认为应该吸取哪些教训?

(3)通过对这个主题的探究,你认为怎样总结我国在探索建设社会主义道路时期的历程最为全面恰当?

20.阅读下列材料:

材料一 1951年,中国现代化工业在工农业生产总值中占26.65%,重工业在工业生产总值中只占35.5%。

材料二 “现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能制造。”

(1)上述材料反映了当时中国的什么现状?

(2)为改变上述现状,我国政府做出了什么决定?这一决定中发展的重点是什么?这个决定的结果如何?

21.中苏两国都进行了社会主义建设的探索,但结局迥然不同。阅读下列材料,回答问题。

材料一:1929年到1933年这次全球经济危机……震撼了整个资本主义世界,也充分暴露了自由市场经济的弊端。而苏联却在第一个五年建设计划(1928﹣1932年)的指导下,获得突飞猛进的发展。这时,欧美……开始转向苏联寻找出路。……(苏联)所采取的“计划”方式,引起了西方世界的极大兴趣。20世纪30年代,西方人士纷纷前往苏联取经。美国的一名记者从苏联回国后告诉国人:“我看到了未来,它行得通”。一时之间,“计划”成了最时髦的名词。

——《大国崛起》

(1)依据材料一,结合所学知识回答:“20世纪30年代,西方人士纷纷前往苏联取经”的原因。

材料二:苏联的“袖们并没有像罗曼?罗兰期待的那样,及时发现和纠正包括高度计划经济体制在内的一些政策弊端,以至于积重难返,丧失了让社会主义制度自我完善的机会。

(2)依据材料二和所学知识,指出苏联“高度计划经济体制”确立的标志是什么?这种体制的弊端积重难返,它产生的最严重后果是什么?

材料三:1953年,中国共产党提出了我国过渡时期的总路线。为了贯彻过渡时期的总路线,党和政府制定了发展国民经济的第一个五年计划,领导全国人民有计划地进行大规模的经济建设。同时期,我国进行了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

(3)材料中“对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造”的实质。

材料四:习近平同志在十八届三中全会上指出:改革开放是决定当代中国命运的关键抉择……改革开放是我党历史上的一次伟大觉醒,正是这个伟大觉醒孕育了新时期从理论到实践的伟大创造……从这个意义上说,改革开放只有进行时没有完成时。

(4)请指出新时期我党在理论上伟大觉醒的最重大贡献。在进行改革开放的过程中,我国政府不断探索市场的作用,积极融入世界经济。请指出新时期中国主动融人世界市场的三个阶段。

参考答案

1.B

【解析】

首先提取材料信息,军工项目、能源建设、钢铁、有色金属、机械化工均属于重工业领域约占98%,轻工和医药项目仅占2%,由此可知我国在一五计划期间优先发展重工业,因此B正确。材料中156个项目中没有涉及到农业项目和交通运输业,从材料看并未得到优先发展,因此A、C错误。通过轻重工业对比来看,重工业所占比例巨大,因此并不能体现出各行业之间的均衡发展,因此D错误。

2.A

【解析】

依据所学知识可知,为了改变工业落后的面貌,1953-1957年,我国实行了第一个五年计划,并超额完成,我国开始朝着社会主义工业化迈进,A项符合题意;BCD三项不符合题意;故选A。

3.A

【解析】

依据所学可知,1953---1957年,为了有计划的进行社会主义建设,党和政府实施了第一个五年计划。1957年第一个五年计划的完成,我国开始改变了工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进,故A符合题意;1964年成功爆炸第一颗原子弹、1971年中国重返联合国、1997年香港回归是“一国两制”成功实践,故BCD不合题意。故此题选A。

4.C

【解析】

根据材料内容“集中主要力量,不是集中一切力量,不是要冒进,不是搞重工业,其他问题都不搞了”可知,周恩来强调的是国民经济发展要稳步发展,协调发展。A项材料内容没有体现;B项社会主义改造的时间是1953年到1956年,与材料时间不符;D项“大跃进”运动时间是1958年,与材料时间不符。故选C。

5.C

【解析】

依据所学可知,1953——1957年是我国第一个五年计划建设时期。表格中的内容是对1952年和1957年我国主要工农业产品产量的比较,分析数据可以看出,粮食、棉花等农业产品产量提高幅度不大,而煤、钢等重工业产品产量有大幅度提高。故C项符合题意,ABD项不符合题意应排除。故应选C。

6.C

【解析】

依据所学知识可知,1954年9月,第一届全国人民代表大会在北京召开。大会制定了《中华人民共和国宪法》,宪法规定我国坚持人民民主专政,坚持社会主义道路,一切权力属于人民。这是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。ABD不符合题意,所以C选项是正确的,故选C。

7.B

【解析】

依据所学知识可知,焦裕禄曾经任河南兰考的书记,带病带领人民治理风沙,体现了共产党员全心全意为人民服务的宗旨,被誉为党的好干部。A项王崇伦是全国著名劳动模范,为一五计划做出了巨大的贡献;CD项是中国近代史上的人物,与题意不符。故选B。

8.C

【解析】

依据所学可知,雷锋是沈阳军区某部运输连班长,他在平凡的岗位上,以“甘当螺丝钉”的精神,全心全意为人民服务。他工作勤勤恳恳,吃苦耐劳,刻苦钻技术,干一行爱一行;他艰苦朴素,廉洁奉公,处处为人民的利益着想。1962年8月,雷锋因公殉职,被誉为“毛主席的好战士”,所以C项符合题意;A项是“两弹元勋”,B项是“铁人”,D项是“党的好战士”。由此分析ABD三项均不符合题意,排除,故选C。

9.D

【解析】

根据所学可知,1958年由于大跃进及人民公社化运动,加上自然灾害严重,我国出现了三年严重的经济困难,为了应对三年严重的经济困难,1960年中共中央提出“调整、巩固、充实、提高”这八字方针,故D项正确。ABC不符合题意,排除,故选D。

10.D

【解析】

根据题干“公私合营”等信息可知,题干反映的是三大改造时期对资本主义工商业进行社会改造,采用公私合营的方式,实行赎买政策,D符合题意。三大改造对农业、手工业的改造方式是建立生产合作社,人民公社化运动与题干“公私合营”不符。所以ABC不符合题意,故选择D。

11.C

【解析】

依据所学可知,为了改变我国工业基础薄弱的状况,为了有计划的进行社会主义建设,党和政府实施了第一个五年计划,一五计划重点发展重工业。“一五”计划期间,我国以苏联帮助兴建的156个项目为中心,先后施工1万多个工业项目。这些项目的实施意义重大,主要表现在奠定了工业化的初步基础,故C符合题意;促进了国民经济有恢复、保障了土改革的完成、标志着三大改造的结束与题干无关 ,故ABD不合题意。故此题选C。

12.A

【解析】

依据题干信息“1953年12月、选举地区的人口为5.7亿全国各地共选出500多万名基层人大代表”可知,此内容反映了人民对国家民主建设的支持,故A符合题意;题干没有涉及全国人民代表大会是最高权力机构、建设有中国特色的社会主义的发展、我国是新民主主义国家,故BCD不合题意。故此题选A。

13.D

【解析】

根据所学知识可知:在全面建设社会主义的过程中,石油工人王进喜成为我国石油工人艰苦创业的一面旗帜,被群众誉为“铁人”。D符合题意,邓稼先是“两弹元勋”、 焦裕禄被誉为“党的好干部”,雷锋是“解放军的好战士”。ABC不符合题意,故选择D。

14.D

【解析】

依据所学知识可知,1956年底,三大改造的完成,我国实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,社会主义基本制度在我国建立起来。,这是中国历史上最深刻的社会变革。我国从此进入社会主义初级阶段,故D符合题意;第一个五年计划的完成使中国初步改变工业落后的面貌;新中国的成立使中国真正成为独立的国家,开始由新民主主义向社会主义过渡;第一届政协会议的召开完成了筹建新中国的任务,初步建立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,由此可知ABC三项和题干信息不符。故ABC不符合题意。

15.C

【解析】

依据材料“?1956年1月”“天津盛锡福帽厂挂牌仪式”“工商界代表向党中央和毛主席报喜”结合所学知识可知,这是对资本主义工商业工商业的社会主义改造。从1954年起,国家对资本主义工商业进行社会主义改造。逐步发展企业的公私合营,实行全行业的公私合营,所以C项符合题意;A项是1950—1952年,B项是三大改造中对农业进行的改造,D项是1958年社会主义探索时期的一次严重失误。由此分析ABD三项均不符合题意,排除,故选C。

16.(1)持续增长;新经济政策的实施。

(2)第二位;苏联的两个五年计划的实施。

【解析】

(1)由图一可知,1921﹣1925 年苏联粮食产量持续增长。由苏俄(联)粮食产量统计图,结合所学可知,1921年列宁开始以新经济政策代替战时共产主义政策,新经济政策用固定的粮食税代替余粮征集制,促进了农业的发展,到1925年,苏俄经济恢复到战前水平。可见,影响苏俄(联)1921-1925年粮食产量变化的主要原因是新经济政策的实施。

(2)由图二可知,1937 年苏联工业在世界上处于第二位,这主要得益于苏联的两个五年计划。通过两个五年计划,苏联由一个落后的农业国变成了一个强盛的工业国。

17.(1)建国:1949年10月1日。开国大典。

(2)成就:“一五计划”超额完成(1分);事件:“大跃进”和人民公社化运动。

(3)民族:56个。政治制度:民族区域自治。

(4)含义:实现中华民族伟大复兴。核心领导力量:中国共产党。

【解析】

(1)根据材料一和所学知识,“建国梦想”是指中华人民共和国建立,其时间是:1949年10月1日。标志是:开国大典。

(2)根据材料二和所学知识,20世纪50年代,我国在经济建设上实现“强国梦”的主要成就是:“一五计划”超额完成;让我们付出了难以想象的代价的事件是:“大跃进”和人民公社化运动。

(3)根据材料三和所学知识,中国是由56 个民族组成的统一的多民族国家。为实现“中国各民族人民大团结”,新中国在少数民族聚居的地区实行的政治制度是:民族区域自治。

(4)根据材料四和所学知识,材料中的“中国梦”的含义是:实现中华民族伟大复兴。领导中国人民实现这一伟大梦想的核心力量是中国共产党。

18.(1)资本主义工商业。1956年。全行业公私合营。

(2)拥护与支持的态度。成为党领导下的自食其力的国家建设者。

(3)实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务,我国初步建立起社会主义的基本制度,从此进入社会主义初级阶段。

【解析】

(1)根据材料一的图片可知,这是三大改造中对资本主义工商业的社会主义改造;依据所学知识可知,三大改造的完成时间是1956年;对资本主义工商业实行全行业公私合营的方式进行改造。

(2)根据材料内容可知,材料二反映了这位资本家对社会主义改造的拥护与支持的态度;资本家在经过改造后成为了党领导下的自食其力的国家建设者。

(3)依据所学知识可知,三大改造的完成实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务,标志着我国初步建立起社会主义的基本制度,从此进入社会主义初级阶段。

点睛:通过图片可以判断出这与三大改造中的资本主义工商业改造的相关,联系所学可以打出三大改造的时间和对资本主义工商业改造的过程、方式以及三大改造完成的意义。

19.(1)①B②C③A

(2)教训:我们必须健全社会主义民主法制,反对任何形式的个人崇拜;必须以经济建设为中心,不能以阶级斗争为纲;要正确认识和处理社会主义初级阶段的矛盾;要努力维护安定团结的社会政治局面等。

(3)曲折发展。

【解析】

(1)

?? 序号

???? ①

????? ②

?? ③

图片

B

C

A

依据图片A关键信息“四人帮”可知,图片反映的是③“文化大革命”十年内乱的史实。根据所学知识可知,江青、王洪文、张春桥、姚文元是“四人帮”反革命集团的主要成员。1976年10月,华国锋和叶剑英等代表党中央采取断然措施,一举粉碎了江青反革命集团,“文化大革命”结束。依据图片B并结合所学知识可知,图片中肥猪赛大象,显然十分夸张,这反映了①大跃进时期的浮夸风。依据图片C关键信息“吃饭不花钱”并结合所学知识可知,图片反映的是②人民公社化运动的史实。人民公社化运动时期,一切财产由公社统一核算,统一分配;大办公共食堂,提倡吃饭不要钱。社员的自留地、家畜、果树等,都归公社所有。故①B、②C、③A。 (2)依据所学知识可知,文化大革命时期,国家政权遭到严重削弱,民主与法制被肆意践踏,国民经济发展缓慢,人民生活水平基本没有提高,阻碍了民族文化素质的提高和现代化事业的发展。针对文化大革命的影响,我们应该吸取教训:我们必须健全社会主义民主法制,反对任何形式的个人崇拜;必须以经济建设为中心,不能以阶级斗争为纲;要正确认识和处理社会主义初级阶段的矛盾;要努力维护安定团结的社会政治局面。

(3)依据课本所学可知,社会主义探索时期出现的大跃进与人民公社化运动、文化大革命等重大失误证明,建设社会主义不是一帆风顺的,它经历了曲折发展的历程。

20.(1)工业水平低,工业基础薄弱。

(2)决定:编制了发展国民经济的第一个五年计划;重点:发展重工业。结果:到1957年底,各项经济建设指标大幅度超额完成,特别是工业和交通运输业喜报频传。

【解析】

(1)依据材料一的“中国现代化工业在工农业生产总值中占26.65%,重工业在工业生产总值中只占35.5%。”可以看出中国工业水平低,工业基础薄弱。

(2)结合所学知识可知,为了改变工业落后的面貌,我国政府编制了发展国民经济的第一个五年计划。第一个五年计划的重点是发展重工业。到1957年底,各项经济建设指标大幅度超额完成,特别是工业和交通运输业喜报频传。

21.(1)大危机沉重打击了西方资本主义世界,自由放任的经济政策不足以抵抗经济危机,苏联五年计划取得巨大成就,计划经济体制的短期优越性充分显示出来。

(2)1936年苏联新宪法的颁布。苏联解体,社会主义运动严重受挫。

(3)把生产资料私有制改造为社会主义公有制。

(4)邓小平理论或建设有中国特色的社会主义理论。阶段:1978年十一届三中全会做出改革开放的伟大决策;1992年中共十四大建立社会主义市场经济体制;2001年加入世贸组织。

【解析】

(1)依据材料一,结合所学知识可知,20世纪30年代,西方人士纷纷前往苏联取经的原因是大危机沉重打击了西方资本主义世界,自由放任的经济政策不足以抵抗经济危机,苏联五年计划却取得巨大成就,计划经济体制的短期优越性充分显示出来。

(2)根据所学知识可知,苏联在1936年通过新宪法,宣布苏联是“工农社会主义国家”,新宪法的制定,标志着苏联高度集中的经济政治体制的形成。根据所学知识可知,苏联高度集中的政治经济体制带来许多弊端,几次改革都没有从根本上改变这种政治经济模式,最终导致了苏联的解体,社会主义运动严重受挫。

(3)依据所学知识可知,1956年,我国完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,基本实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,标志着我国建立起社会主义基本制度,从此进入社会主义初级阶段。

(4)依据所学知识可知,新时期我党在理论上伟大觉醒的最重大贡献是邓小平理论或建设有中国特色的社会主义理论。新时期中国主动融人世界市场的三个阶段包括:1978年十一届三中全会做出改革开放的伟大决策;1992年中共十四大提出建立社会主义市场经济体制;2001年中国加入世贸组织。。

单元素质评价练习题2(解析版)

1.下图是“一五”计划期间,我国实施的156个重点项目的比例分布图。它表明当时我国

A.优先发展农业

B.优先发展重工业

C.优先发展交通运输业

D.各行各业均衡发展

2.从1953年到1956年,全国工业值平均年19.6%,农业总产值每年递增4.8%,这种增长速度是相当高的;1956年,工业总产值第一次超过农业总产值,导致这一变化的主要原因是

A.“一五”计划的实施

B.人民公社化运动的开展

C.“大跃进”运动的掀起

D.国民经济的全面调整

3.“到1957年为止,中华人民共和国最初的八年是一个大创新、成绩斐然的时代。”下列成就属于这个时代的是( )

A.工业化基础初步奠定 B.成功爆炸第一颗原子弹

C.中国重返联合国 D.“一国两制”的实践

4.1953年,周恩来在谈到大规模经济建设问题时说:“所谓集中主要力量,不是集中一切力量,不是要冒进,不是搞重工业,其他问题都不搞了。”周恩来讲话的主旨是

A.集中力量优先发展重工业

B.剖析社会主义改造的得失

C.强调国民经济稳步协调发展

D.反思“大跃进”出现的问题

5.对表1解读正确的是

表1:1952年和1957年我国主要工农业产品产量

产量 年份

粮食(百万吨)

棉花(百万吨)

煤(亿吨)

钢(百万吨)

1952

163.42

1.30

0.66

1.35

1957

195.05

1.64

1.31

5.35

A.人民公社化运动使农业迅速发展

B.大跃进运动片面发展重工业

C.一五计划实施使重工业迅速发展

D.三年自然灾害影响农业发展

6.20世纪20年代,毛泽东提出“人民来制定宪法”的思想:劳动人民参与立宪,把他们认为应该如何管理国家的意见集中起来,上升为国家意志。实践毛泽东这一思想的会议是( )

A.中共“一大” B.中共“七大”

C.第一届全国人民代表大会 D.中共十一届三中全会

7.如果要拍摄一部以共产党员全心全意为人民服务为主题的影片,最合适的素材是( )

A.上甘岭战场,黄继光舍身堵枪眼 B.兰考盐碱地,焦裕禄带病治风沙

C.紫竹林租界,义和团抗击侵略军 D.北京菜市口,谭嗣同慷慨赴刑场

8.全面建设社会主义时期,“他助人为乐的大爱行动,回答了‘怎样做人,为谁活着’这个根本问题,赋予了自己22年生命以无限的长度”。这讴歌的是

A.邓稼先

B.王进喜

C.雷锋

D.焦裕禄

9.中共中央提出“调整、巩固、充实、提高”这八字方针是为了

A.恢复建国初遭破坏的经济

B.开展实施第一个五年计划

C.缓和文革造成的社会混乱

D.应对三年严重的经济困难

10.“到1956年底,全国私营工业户数的99%,私营商业户数的82.2%,被分别纳入了公私合营或合作商业的轨道。”以上内容反映的是

A.农业社会主义改造

B.人民公社化运动

C.手工业社会主义改造

D.资本主义工商业社会主义改造

11.“一五”计划期间,我国以苏联帮助兴建的156个项目为中心,先后施工1万多个工业项目。这些项目的实施意义重大,主要表现在

A.促进了国民经济有恢复

B.保障了土改革的完成

C.奠定了工业化的初步基础

D.标志着三大改造的结束

12.1953年12月,新中国进行了全国规模的的基层选举,选举地区的人口为5.7亿全国各地共选出500多万名基层人大代表。材料说明( )

A.人民对国家民主建设的支持 B.全国人民代表大会是最高权力机构

C.建设有中国特色的社会主义的发展 D.我国是新民主主义国家

13.尊崇劳动,热爱劳动是中华民族的传统美德。在全面建设社会主义的过程中,人民群众热情高涨,斗志昂扬,形成了艰苦奋斗、奋发图强的社会风貌。这一时期,工人阶级模范人物的代表是

A.邓稼先

B.焦裕禄

C.雷锋

D.王进喜

14.十九大报告指出:“中国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变……”。我国进入社会主义初级阶段的标志是

A.第一个五年计划的完成

B.新中国的成立

C.第一届政协会议的召开

D.三大改造的基本完成

15.组图为1956年1月拍摄的照片。它反映了当时我国进行的( )

A.土地改革运动 B.农业合作化运动

C.全行业公私合营 D.“大跃进”运动

16.(分析数据﹣﹣解释历史现象)

(1)分析图一,说明 1921﹣1925 年苏联粮食产量发生了什么变化?变化的原因是什么?

(2)分析图二,说明 1937 年苏联工业在世界上处于什么地位,形成这种变化的原因是?

17.实现中华民族伟大复兴,是中华民族近代以来最伟大的梦想。阅读下列材料,回答问题。

(建国之梦)

材料一:毛泽东从欧洲借来的不是机器、宗教或自由制度的蓝本,而是共产主义。他借助于技术和灵活性,对症下药,使一位病入膏肓的病人

——中国起死回生。

(1)“建国梦想”实现于何年何月何日?其标志是什么?

(强国之梦)

材料二:2012年12月,习近平总书记在广东视察时指出,改革开放是实现“中国梦”的关键一招。改革开放是决定当代中国命运的关键一招,也是决定实现“两个100年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

(2)20世纪50年代,我国在经济建设上实现“强国梦”的主要成就是什么?哪些事件让我们付出了难以想象的代价?

材料三:实现中国梦必须凝聚中国力量。这就是中国各族人民大团结的力量。中国梦是民族的梦,也是每个中国人的梦。只要我们紧密团结,万众一心,为实现共同梦想而奋斗,实现梦想的力量就无比强大,我们每个人为实现自己梦想的努力就拥有广阔的空间。

——2013年3月17日新华网

(3)中国是由多少个民族组成的统一的多民族国家?为实现“中国梦”,为实现“中国各民族人民大团结”,新中国在少数民族聚居的地区实行什么政治制度?

(圆梦设想)

材料四:2013年3月17日,国家主席习近平在第十二届全国人民代表大会第一次会议上的讲话提出:实现中国梦必须走中国道路……实现中国梦必须弘扬中国精神……实现中国梦必须凝聚中国力量……中国梦归根到底是人民的梦,必须紧紧依靠人民来实现,必须不断为人民造福。

(4)材料中的“中国梦”的含义是什么?结合所学知识,指出领导中国人民实现这一伟大梦想的核心力量是什么?

18.阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 下面是资本主义工商业改造过程中一个资本家的表白:“对于我,失去的是我个人的一些剥削所得,它比起国家第一个五年计划的投资总额是那么渺小;得到的却是一个人人富裕、繁荣富强的社会主义国家。”

(1)材料一反映了三大改造中哪个行业改造的热烈场面?该项改造运动结束于哪一年?其改造方式是什么?

(2)材料二反映了这位资本家对社会主义改造的什么态度?他失去了“个人的一些剥削所得”后,其身份发生了怎样的变化?

(3)三大改造的完成有哪些重大意义?

19.“小组合作,自主探究”是我们学习历史的重要方法,下面是某班同学采用小组合作学习的方法,围绕“探索建设社会主义的道路”这个主题进行的探究,请你参与其中,帮助他们解决问题。

同学们了解到我国在探索建设社会主义的道路时期既有许多成就,也出现了严重失误,并把几个严重失误列举出来:

①“大跃进”②人民公社化运动③“文化大革命”十年内乱

同学们还通过上网查找资料的途径,找出了以下三张图片:

(1)请将三张图片的英文字母代号与代表严重失误史实的序号对号入座,填于下表空格中。

(2)“前事不忘,后世之师。”学习历史的目的之一是以史为鉴,通过对“③‘文化大革命’十年内乱”的探究,你认为应该吸取哪些教训?

(3)通过对这个主题的探究,你认为怎样总结我国在探索建设社会主义道路时期的历程最为全面恰当?

20.阅读下列材料:

材料一 1951年,中国现代化工业在工农业生产总值中占26.65%,重工业在工业生产总值中只占35.5%。

材料二 “现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能制造。”

(1)上述材料反映了当时中国的什么现状?

(2)为改变上述现状,我国政府做出了什么决定?这一决定中发展的重点是什么?这个决定的结果如何?

21.中苏两国都进行了社会主义建设的探索,但结局迥然不同。阅读下列材料,回答问题。

材料一:1929年到1933年这次全球经济危机……震撼了整个资本主义世界,也充分暴露了自由市场经济的弊端。而苏联却在第一个五年建设计划(1928﹣1932年)的指导下,获得突飞猛进的发展。这时,欧美……开始转向苏联寻找出路。……(苏联)所采取的“计划”方式,引起了西方世界的极大兴趣。20世纪30年代,西方人士纷纷前往苏联取经。美国的一名记者从苏联回国后告诉国人:“我看到了未来,它行得通”。一时之间,“计划”成了最时髦的名词。

——《大国崛起》

(1)依据材料一,结合所学知识回答:“20世纪30年代,西方人士纷纷前往苏联取经”的原因。

材料二:苏联的“袖们并没有像罗曼?罗兰期待的那样,及时发现和纠正包括高度计划经济体制在内的一些政策弊端,以至于积重难返,丧失了让社会主义制度自我完善的机会。

(2)依据材料二和所学知识,指出苏联“高度计划经济体制”确立的标志是什么?这种体制的弊端积重难返,它产生的最严重后果是什么?

材料三:1953年,中国共产党提出了我国过渡时期的总路线。为了贯彻过渡时期的总路线,党和政府制定了发展国民经济的第一个五年计划,领导全国人民有计划地进行大规模的经济建设。同时期,我国进行了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

(3)材料中“对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造”的实质。

材料四:习近平同志在十八届三中全会上指出:改革开放是决定当代中国命运的关键抉择……改革开放是我党历史上的一次伟大觉醒,正是这个伟大觉醒孕育了新时期从理论到实践的伟大创造……从这个意义上说,改革开放只有进行时没有完成时。

(4)请指出新时期我党在理论上伟大觉醒的最重大贡献。在进行改革开放的过程中,我国政府不断探索市场的作用,积极融入世界经济。请指出新时期中国主动融人世界市场的三个阶段。

参考答案

1.B

【解析】

首先提取材料信息,军工项目、能源建设、钢铁、有色金属、机械化工均属于重工业领域约占98%,轻工和医药项目仅占2%,由此可知我国在一五计划期间优先发展重工业,因此B正确。材料中156个项目中没有涉及到农业项目和交通运输业,从材料看并未得到优先发展,因此A、C错误。通过轻重工业对比来看,重工业所占比例巨大,因此并不能体现出各行业之间的均衡发展,因此D错误。

2.A

【解析】

依据所学知识可知,为了改变工业落后的面貌,1953-1957年,我国实行了第一个五年计划,并超额完成,我国开始朝着社会主义工业化迈进,A项符合题意;BCD三项不符合题意;故选A。

3.A

【解析】

依据所学可知,1953---1957年,为了有计划的进行社会主义建设,党和政府实施了第一个五年计划。1957年第一个五年计划的完成,我国开始改变了工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进,故A符合题意;1964年成功爆炸第一颗原子弹、1971年中国重返联合国、1997年香港回归是“一国两制”成功实践,故BCD不合题意。故此题选A。

4.C

【解析】

根据材料内容“集中主要力量,不是集中一切力量,不是要冒进,不是搞重工业,其他问题都不搞了”可知,周恩来强调的是国民经济发展要稳步发展,协调发展。A项材料内容没有体现;B项社会主义改造的时间是1953年到1956年,与材料时间不符;D项“大跃进”运动时间是1958年,与材料时间不符。故选C。

5.C

【解析】

依据所学可知,1953——1957年是我国第一个五年计划建设时期。表格中的内容是对1952年和1957年我国主要工农业产品产量的比较,分析数据可以看出,粮食、棉花等农业产品产量提高幅度不大,而煤、钢等重工业产品产量有大幅度提高。故C项符合题意,ABD项不符合题意应排除。故应选C。

6.C

【解析】

依据所学知识可知,1954年9月,第一届全国人民代表大会在北京召开。大会制定了《中华人民共和国宪法》,宪法规定我国坚持人民民主专政,坚持社会主义道路,一切权力属于人民。这是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。ABD不符合题意,所以C选项是正确的,故选C。

7.B

【解析】

依据所学知识可知,焦裕禄曾经任河南兰考的书记,带病带领人民治理风沙,体现了共产党员全心全意为人民服务的宗旨,被誉为党的好干部。A项王崇伦是全国著名劳动模范,为一五计划做出了巨大的贡献;CD项是中国近代史上的人物,与题意不符。故选B。

8.C

【解析】

依据所学可知,雷锋是沈阳军区某部运输连班长,他在平凡的岗位上,以“甘当螺丝钉”的精神,全心全意为人民服务。他工作勤勤恳恳,吃苦耐劳,刻苦钻技术,干一行爱一行;他艰苦朴素,廉洁奉公,处处为人民的利益着想。1962年8月,雷锋因公殉职,被誉为“毛主席的好战士”,所以C项符合题意;A项是“两弹元勋”,B项是“铁人”,D项是“党的好战士”。由此分析ABD三项均不符合题意,排除,故选C。

9.D

【解析】

根据所学可知,1958年由于大跃进及人民公社化运动,加上自然灾害严重,我国出现了三年严重的经济困难,为了应对三年严重的经济困难,1960年中共中央提出“调整、巩固、充实、提高”这八字方针,故D项正确。ABC不符合题意,排除,故选D。

10.D

【解析】

根据题干“公私合营”等信息可知,题干反映的是三大改造时期对资本主义工商业进行社会改造,采用公私合营的方式,实行赎买政策,D符合题意。三大改造对农业、手工业的改造方式是建立生产合作社,人民公社化运动与题干“公私合营”不符。所以ABC不符合题意,故选择D。

11.C

【解析】

依据所学可知,为了改变我国工业基础薄弱的状况,为了有计划的进行社会主义建设,党和政府实施了第一个五年计划,一五计划重点发展重工业。“一五”计划期间,我国以苏联帮助兴建的156个项目为中心,先后施工1万多个工业项目。这些项目的实施意义重大,主要表现在奠定了工业化的初步基础,故C符合题意;促进了国民经济有恢复、保障了土改革的完成、标志着三大改造的结束与题干无关 ,故ABD不合题意。故此题选C。

12.A

【解析】

依据题干信息“1953年12月、选举地区的人口为5.7亿全国各地共选出500多万名基层人大代表”可知,此内容反映了人民对国家民主建设的支持,故A符合题意;题干没有涉及全国人民代表大会是最高权力机构、建设有中国特色的社会主义的发展、我国是新民主主义国家,故BCD不合题意。故此题选A。

13.D

【解析】

根据所学知识可知:在全面建设社会主义的过程中,石油工人王进喜成为我国石油工人艰苦创业的一面旗帜,被群众誉为“铁人”。D符合题意,邓稼先是“两弹元勋”、 焦裕禄被誉为“党的好干部”,雷锋是“解放军的好战士”。ABC不符合题意,故选择D。

14.D

【解析】

依据所学知识可知,1956年底,三大改造的完成,我国实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,社会主义基本制度在我国建立起来。,这是中国历史上最深刻的社会变革。我国从此进入社会主义初级阶段,故D符合题意;第一个五年计划的完成使中国初步改变工业落后的面貌;新中国的成立使中国真正成为独立的国家,开始由新民主主义向社会主义过渡;第一届政协会议的召开完成了筹建新中国的任务,初步建立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,由此可知ABC三项和题干信息不符。故ABC不符合题意。

15.C

【解析】

依据材料“?1956年1月”“天津盛锡福帽厂挂牌仪式”“工商界代表向党中央和毛主席报喜”结合所学知识可知,这是对资本主义工商业工商业的社会主义改造。从1954年起,国家对资本主义工商业进行社会主义改造。逐步发展企业的公私合营,实行全行业的公私合营,所以C项符合题意;A项是1950—1952年,B项是三大改造中对农业进行的改造,D项是1958年社会主义探索时期的一次严重失误。由此分析ABD三项均不符合题意,排除,故选C。

16.(1)持续增长;新经济政策的实施。

(2)第二位;苏联的两个五年计划的实施。

【解析】

(1)由图一可知,1921﹣1925 年苏联粮食产量持续增长。由苏俄(联)粮食产量统计图,结合所学可知,1921年列宁开始以新经济政策代替战时共产主义政策,新经济政策用固定的粮食税代替余粮征集制,促进了农业的发展,到1925年,苏俄经济恢复到战前水平。可见,影响苏俄(联)1921-1925年粮食产量变化的主要原因是新经济政策的实施。

(2)由图二可知,1937 年苏联工业在世界上处于第二位,这主要得益于苏联的两个五年计划。通过两个五年计划,苏联由一个落后的农业国变成了一个强盛的工业国。

17.(1)建国:1949年10月1日。开国大典。

(2)成就:“一五计划”超额完成(1分);事件:“大跃进”和人民公社化运动。

(3)民族:56个。政治制度:民族区域自治。

(4)含义:实现中华民族伟大复兴。核心领导力量:中国共产党。

【解析】

(1)根据材料一和所学知识,“建国梦想”是指中华人民共和国建立,其时间是:1949年10月1日。标志是:开国大典。

(2)根据材料二和所学知识,20世纪50年代,我国在经济建设上实现“强国梦”的主要成就是:“一五计划”超额完成;让我们付出了难以想象的代价的事件是:“大跃进”和人民公社化运动。

(3)根据材料三和所学知识,中国是由56 个民族组成的统一的多民族国家。为实现“中国各民族人民大团结”,新中国在少数民族聚居的地区实行的政治制度是:民族区域自治。

(4)根据材料四和所学知识,材料中的“中国梦”的含义是:实现中华民族伟大复兴。领导中国人民实现这一伟大梦想的核心力量是中国共产党。

18.(1)资本主义工商业。1956年。全行业公私合营。

(2)拥护与支持的态度。成为党领导下的自食其力的国家建设者。

(3)实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务,我国初步建立起社会主义的基本制度,从此进入社会主义初级阶段。

【解析】

(1)根据材料一的图片可知,这是三大改造中对资本主义工商业的社会主义改造;依据所学知识可知,三大改造的完成时间是1956年;对资本主义工商业实行全行业公私合营的方式进行改造。

(2)根据材料内容可知,材料二反映了这位资本家对社会主义改造的拥护与支持的态度;资本家在经过改造后成为了党领导下的自食其力的国家建设者。

(3)依据所学知识可知,三大改造的完成实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务,标志着我国初步建立起社会主义的基本制度,从此进入社会主义初级阶段。

点睛:通过图片可以判断出这与三大改造中的资本主义工商业改造的相关,联系所学可以打出三大改造的时间和对资本主义工商业改造的过程、方式以及三大改造完成的意义。

19.(1)①B②C③A

(2)教训:我们必须健全社会主义民主法制,反对任何形式的个人崇拜;必须以经济建设为中心,不能以阶级斗争为纲;要正确认识和处理社会主义初级阶段的矛盾;要努力维护安定团结的社会政治局面等。

(3)曲折发展。

【解析】

(1)

?? 序号

???? ①

????? ②

?? ③

图片

B

C

A

依据图片A关键信息“四人帮”可知,图片反映的是③“文化大革命”十年内乱的史实。根据所学知识可知,江青、王洪文、张春桥、姚文元是“四人帮”反革命集团的主要成员。1976年10月,华国锋和叶剑英等代表党中央采取断然措施,一举粉碎了江青反革命集团,“文化大革命”结束。依据图片B并结合所学知识可知,图片中肥猪赛大象,显然十分夸张,这反映了①大跃进时期的浮夸风。依据图片C关键信息“吃饭不花钱”并结合所学知识可知,图片反映的是②人民公社化运动的史实。人民公社化运动时期,一切财产由公社统一核算,统一分配;大办公共食堂,提倡吃饭不要钱。社员的自留地、家畜、果树等,都归公社所有。故①B、②C、③A。 (2)依据所学知识可知,文化大革命时期,国家政权遭到严重削弱,民主与法制被肆意践踏,国民经济发展缓慢,人民生活水平基本没有提高,阻碍了民族文化素质的提高和现代化事业的发展。针对文化大革命的影响,我们应该吸取教训:我们必须健全社会主义民主法制,反对任何形式的个人崇拜;必须以经济建设为中心,不能以阶级斗争为纲;要正确认识和处理社会主义初级阶段的矛盾;要努力维护安定团结的社会政治局面。

(3)依据课本所学可知,社会主义探索时期出现的大跃进与人民公社化运动、文化大革命等重大失误证明,建设社会主义不是一帆风顺的,它经历了曲折发展的历程。

20.(1)工业水平低,工业基础薄弱。

(2)决定:编制了发展国民经济的第一个五年计划;重点:发展重工业。结果:到1957年底,各项经济建设指标大幅度超额完成,特别是工业和交通运输业喜报频传。

【解析】

(1)依据材料一的“中国现代化工业在工农业生产总值中占26.65%,重工业在工业生产总值中只占35.5%。”可以看出中国工业水平低,工业基础薄弱。

(2)结合所学知识可知,为了改变工业落后的面貌,我国政府编制了发展国民经济的第一个五年计划。第一个五年计划的重点是发展重工业。到1957年底,各项经济建设指标大幅度超额完成,特别是工业和交通运输业喜报频传。

21.(1)大危机沉重打击了西方资本主义世界,自由放任的经济政策不足以抵抗经济危机,苏联五年计划取得巨大成就,计划经济体制的短期优越性充分显示出来。

(2)1936年苏联新宪法的颁布。苏联解体,社会主义运动严重受挫。

(3)把生产资料私有制改造为社会主义公有制。

(4)邓小平理论或建设有中国特色的社会主义理论。阶段:1978年十一届三中全会做出改革开放的伟大决策;1992年中共十四大建立社会主义市场经济体制;2001年加入世贸组织。

【解析】

(1)依据材料一,结合所学知识可知,20世纪30年代,西方人士纷纷前往苏联取经的原因是大危机沉重打击了西方资本主义世界,自由放任的经济政策不足以抵抗经济危机,苏联五年计划却取得巨大成就,计划经济体制的短期优越性充分显示出来。

(2)根据所学知识可知,苏联在1936年通过新宪法,宣布苏联是“工农社会主义国家”,新宪法的制定,标志着苏联高度集中的经济政治体制的形成。根据所学知识可知,苏联高度集中的政治经济体制带来许多弊端,几次改革都没有从根本上改变这种政治经济模式,最终导致了苏联的解体,社会主义运动严重受挫。

(3)依据所学知识可知,1956年,我国完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,基本实现了生产资料私有制向社会主义公有制的转变,标志着我国建立起社会主义基本制度,从此进入社会主义初级阶段。

(4)依据所学知识可知,新时期我党在理论上伟大觉醒的最重大贡献是邓小平理论或建设有中国特色的社会主义理论。新时期中国主动融人世界市场的三个阶段包括:1978年十一届三中全会做出改革开放的伟大决策;1992年中共十四大提出建立社会主义市场经济体制;2001年中国加入世贸组织。。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化