第14课 海峡两岸的交往 课时作业(解析版)

文档属性

| 名称 | 第14课 海峡两岸的交往 课时作业(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 906.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-13 21:05:12 | ||

图片预览

文档简介

第14课 海峡两岸的交往

课时作业(解析版)

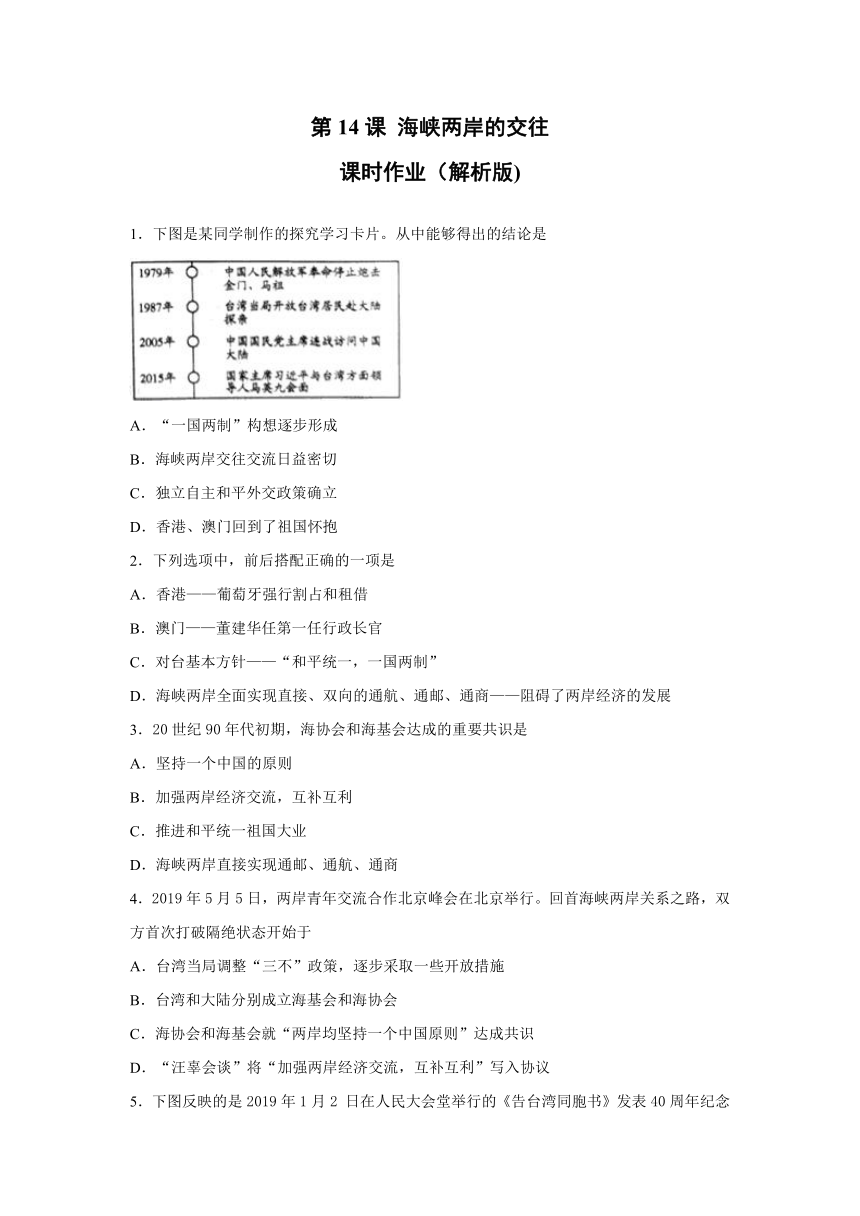

1.下图是某同学制作的探究学习卡片。从中能够得出的结论是

A.“一国两制”构想逐步形成

B.海峡两岸交往交流日益密切

C.独立自主和平外交政策确立

D.香港、澳门回到了祖国怀抱

2.下列选项中,前后搭配正确的一项是

A.香港——葡萄牙强行割占和租借

B.澳门——董建华任第一任行政长官

C.对台基本方针——“和平统一,一国两制”

D.海峡两岸全面实现直接、双向的通航、通邮、通商——阻碍了两岸经济的发展

3.20世纪90年代初期,海协会和海基会达成的重要共识是

A.坚持一个中国的原则

B.加强两岸经济交流,互补互利

C.推进和平统一祖国大业

D.海峡两岸直接实现通邮、通航、通商

4.2019年5月5日,两岸青年交流合作北京峰会在北京举行。回首海峡两岸关系之路,双方首次打破隔绝状态开始于

A.台湾当局调整“三不”政策,逐步采取一些开放措施

B.台湾和大陆分别成立海基会和海协会

C.海协会和海基会就“两岸均坚持一个中国原则”达成共识

D.“汪辜会谈”将“加强两岸经济交流,互补互利”写入协议

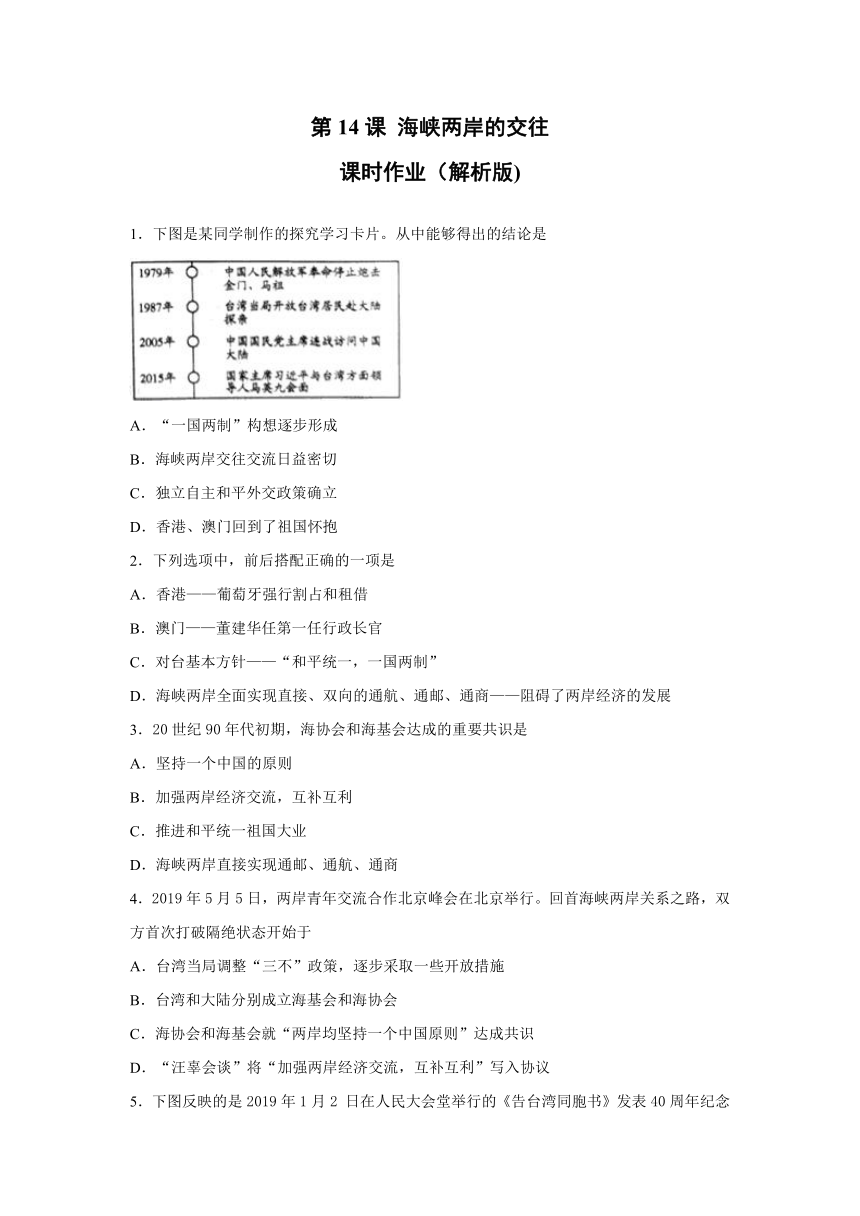

5.下图反映的是2019年1月2 日在人民大会堂举行的《告台湾同胞书》发表40周年纪念大会,表述正确的是。

A.正式提出“一国两制”构想

B.打破了两岸之间的隔绝状态

C.宣布采取和平方式统一中国

D.表明两岸达成了“九二共识”

6.如表是台湾媒体整理的大陆领事馆近期救助台湾同胞的案例,这些案例大陆外馆近期救助台胞案例

时间

事故

大陆大使馆做法

2018年9月

因台风台湾同胞被困日本关西机场

积极协助台湾同胞撤离关西机场

2018年8月

一名台湾女青年赴阿富汗旅行,因受骗流落街头

及时对该青年提供救助

2017年9月

墨西哥发生强震,5名台胞受困

迅速赶到现场救援

2017年1月

巴塞隆纳发生恐怖袭击,2名台湾游客受伤

派员探望

——台湾《中时电子报》

A.反映了出国旅游的台胞人数越来越多

B.促进了两岸的经济文化交流

C.说明我国政府坚持“两岸一家亲”的理念

D.显示了国家维护主权的决心

7.被誉为“画中兰亭”的《富春山居图》,因故一分为二,分别存于大陆和台湾。2011年6月,两部分画作在台湾同时展出,实现了山水合璧。“山水合璧”反映了

A.两岸政治经济交流成常态 B.海协会与海基会开始对话

C.统一是两岸人民的共同愿望 D.两岸分离阻碍了文化交流

8.2016年5月20日台湾新任领导人蔡英文就职当天,国台办评论称:蔡英文没有明确承认“九二共识”。这是一份没有完成的答卷,这说明( )

A.祖国统一大业任重道远

B.台湾当局坚持一个中国的原则

C.两岸的隔绝状态仍将持续

D.“九二共识”是新时期推进祖国和平统一进程的指导思想

9.2015年5月,某旅游公司设计了多条“走进台湾”系列产品线路,包括美食之旅——“吃”遍宝岛;花博之旅——“花”现宝岛;婚纱蜜月之旅——钟爱一生宝岛演艺等。对此理解不准确的是( )

A.它为两岸交流提供了新的渠道

B.海峡两岸长期隔绝的状态开始被打破

C.海峡两岸的经济联系日益密切

D.合作共赢符合两岸人民的共同利益

10.党的十九大报告指出:“我们秉持‘两岸一家亲’理念,尊重台湾现有的社会制度和台湾同胞生活方式,愿意率先同台湾同胞分享大陆发展的机遇。”“两岸一家亲”其前提是必须坚持

A.和平共处五项原则

B.“求同存异”方针

C.一个中国原则

D.改革开放原则

11.你读过余光中的《乡愁》吗?其中“乡愁是一弯浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头”,深切表达了炎黄子孙渴望祖国统一的强烈愿里。要实现这一愿望,要坚持的基本方针是

A.改革开放 B.一国两制 C.独立自主 D.求同存异

12.曾几何时,台海阴云密布,同胞隔海相望,一湾浅浅的海峡仿佛成了无法跨越的天堑。如今两岸实现直接全面双向“三通”,形成“一日生活圈”,每年有900多万人次往来两岸,年贸易额约1900亿美元。这表明( )

A.两岸统一的阻力已经完全消除

B.祖国统一是历史发展的必然趋势

C.港澳回归作为“一国两制”的成功范例推动了台湾回归

D.两岸尚未通航、通邮

13.阅读下列材料,回答问题。

材料:第一条:为了反对和遏制“台独”分裂势力分裂国家,促进祖国和平统一维护台湾海峡地区和平稳定,维护国家主权和领土完整,维护中华民族的根本利益,根据宪法,制定本法。

第三条:台湾问题是中国内战的遗留问题。解决台湾问题,实现祖国统一,是中国的内部事务,不受任何外国势力的干涉。

第五条:坚持一个中国原则,是实现祖国和平统一的基础。国家和平统一后,台湾可以实行不同于大陆的制度,高度自治。

第八条:“台独”分裂势力以任何名义、任何方式造成台湾从中国分裂出去的事实,或者发生将会导致台湾从中国分裂出去的重大事变,或者和平统一的可能性完全丧失,国家得采取非和平方式及其他必要措施,捍卫国家主权和领土完整。

——《反分裂国家法》

(1)根据材料,指出台湾问题的性质和制定《反分裂国家法》的根本目的。

(2)材料提出了哪些解决台湾问题的方案?你认为哪种方案实现的可能性更大一些?为什么?

14.我国自古以来就是一个多民族国家,各族人民密切交往、相互依存、休戚与共,形成了中民族多元一体的格局,共同推动了国家发展和社会进步。阅读下列材料并回答问题

材料一:“回来吧,就缺你了!”

材料二:2005年3月14日第十届全国人民代表大会第三次会议通过《反分裂国家法》第二条世界上只有一个中国,大陆和台湾同属一个中国,中国的主权和领土完整不容分割,台湾是中国的一部分。国家绝不允许“台独”分裂势力以任何名义、任何方式把台湾从中国分裂出去,……第七条国家主张通过台湾海峡两岸平等的协商和谈判,实现和平统一协商和谈判可以有步骤分阶段进行,方式可以灵活多样,

材料三:2005年四五月间,连(战)宋(楚瑜)大陆行具有重大的历史意义,因为他们为未来中国和平统一开拓了新的局面,突破了敌对的状态,而连宋大陆行就是在致力创造这样一个美好明天宋楚瑜紧随连战登陆,仿佛大海的浪潮一波接着一波,刹那间冲垮了禁锢两岸交流的“无形堤坝”,形成一股难以阻挡的势头,为两岸关系带来了正面的重大效应。两岸对话交流的大势已定。

请回答:

(1)材料一中的你嘴指什么地区?形成这一状况的历史原因是什么?

(2)从材料二中可以看出我国当前为实现祖国统一的基本方针是什么?

(3)依据材料三并结合所学,你认为促进两岸统一因素有哪些?阻碍统一的主要障碍是什么?

(4)台湾问题与港澳问题的本质区别是什么?

15.阅读下列材料,回答问题。

材料一

图一:1987年11月4日,86岁的台湾同胞沙先生(左一)经香港回到大陆探亲,与他失散38年的亲弟弟沙教授(右一)重逢在北京首都机场。

图二:2016年4月4日,海峡两岸共祭轩辕黄帝典礼在浙江缙云举行。

材料二 据统计,截至2007年9月底,台湾居民来大陆累计达4583万人次,大陆居民赴台累计超过156万人次;常住大陆的台胞近40万人,定居大陆的台胞1.8万余人,两岸通婚约27万对。

(1)材料一的图一中两位兄弟得以相见,得益于台湾当局什么政策的调整?这一政策的调整有何重要意义?图二中,海峡两岸共祭轩辕黄帝,有何重要意义?

(2)材料二中的一系列数字说明了什么?

(3)台湾统一是人心所向,请你对台湾的统一发表一下自己的看法。

16. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 新中国成立后,党和政府明确提出要解放台湾。同时,20世纪50年代中期,毛泽东说:“我们都是中国人,三十六计,和为上计。”

材料二 1979年1月1日《告台湾同胞书》中说:“中国政府已经命令人民解放军从今天起停止对金门等岛屿的炮击……由于长期隔绝,大陆和台湾的同胞互不了解,对于双方造成各种不便……我们希望双方尽快实现通航通邮,以利双方同胞直接接触,互通讯息,探亲访友,旅游参观,进行学术文化体育工艺观摩。台湾和祖国大陆,在经济上本来是一个整体……我们相互之间完全应当发展贸易,互通有无,进行经济交流。”

材料三 1983年,邓小平在一次谈话中说,祖国统一后,台湾特别行政区可以有自己的独立性,可以实行同大陆不同的制度;台湾还可以有自己的军队,只是不能构成对大陆的威胁:大陆不派人驻台,不仅军队不去,行政人员也不去:台湾的党、政,军系统,都由台湾自己来管等等。

(1)依据材料一,概括新中国成立后至50年代中期,党和政府的对台思想。

(2)材料二中的《告台湾同胞书》,说明了党和政府对台的主张发生了什么变化? 为实现这一主张,对台提出了哪些具体办法?

(3)依据材料三,结合所学知识, 说明党和政府对台主张又有何新的进步?

(4)为了和平解放台湾,实现祖国统一,你认为其基础和前提是什么?

17.实现祖国统一是人心所向,大势所趋。阅读下列材料:

材料一 1949年,蒋介石政府在大陆的败局已定。随后,l00多万国民党军队及其家属带着不同的乡音、记忆和创伤,仓皇渡海来到狭长的岛屿——台湾。这一别就是30多年。1987年10月,台湾当局宣布允许退伍老兵返回大陆探亲,结束了两岸近40年不相往来的历史。

——央视《天涯共此时》2008年8月26日

材料二 台湾问题事关中国核心利益和中国人民民族感情,不容任何外来干涉。中国的统一只会给亚太地区和世界繁荣稳定注入更多正能量,只会为构建人类命运共同体、为世界和平发展和人类进步事业作出更大贡献。

——2019年1月2日习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的讲话

材料三……第八条 “台独”分裂势力以任何名义、任何方式造成台湾从中国分裂出去的事实,或者发生将会导致台湾从中国分裂出去的重大事变,或者和平统一的可能性完全丧失,国家得采取非和平方式及其他必要措施,捍卫国家主权和领土完整。

——《反分裂国家法》

请回答:

(1)据材料一指出“两岸近40年不相往来”的历史缘由。结合所学指出材料一中“台湾问题”的性质是什么?

(2)据材料二并结合所学指出为解决“台湾问题”,1979年以来祖国大陆采取了哪些针对性的重大举措?

(3)据材料三,指出制定《反分裂国家法》的根本目的。《反分裂国家法》提出了解决台湾问题的两种方案,结合所学你认为实行哪种方案的可能性更大一些并说明理由?

18. 材料一:回顾历史,是为了启迪今天,昭示明天。祖国必须统一,也必然统一。这是70载两岸关系发展历程的历史定论,也是新时代中华民族伟大复兴的必然要求。两岸中国人、海内外中华儿女理应共担民族大义,顺应历史大势,共同推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程。

——习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的讲话

材料二:

材料三:我们愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景,因为以和平方式实现统一,对两岸同胞和全民族最有利。我们不承诺放弃使用武力,保留采取一切必要措施的选项,针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动,绝非针对台湾同胞,两岸同胞要共谋和平、共护和平、共享和平。

——习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的讲话

(1)材料一认为“祖国必须统一,也必然统一”的依据是什么?

(2)根据材料二,指出目前中国对“台海”局势的掌控与之前相比有何变化?试据上述材料和所学知识,探究变化的原因。

参考答案

1.B

【解析】

依据学习卡的内容,结合所学知识可知,1979年中国解放军停止炮击金门、马祖,反映了停止对台湾进攻;1987年台湾当局开放台湾居民赴大陆探亲,海峡两岸同胞近三十八年的隔绝状态被打破;2005年中国国民党主席连战访问中国大陆,促进了两岸关系的新发展;2015年国家主席习近平与台湾方面领导人马英九会面,翻开了两岸关系历史性一页。故学习卡片反映了改革开放后海峡两岸交往交流日益密切的事实。B项符合题意。ACD三项不合题意,故选择B。

2.C

【解析】

依据所学可知,为了完成祖国统一,在尊重港澳台历史和现实的情况下,邓小平创造地提出“和平统一、一国两制”的方针,故C符合题意;香港被英国强行割占和租借,故A对应错误,不合题意;董建华任香港第一任行政长官,故B对应错误,不合题意;海峡两岸全面实现直接、双向的通航、通邮、通商,促进了两岸经济的发展,故D对应错误,不合题意。故此题选C。

3.A

【解析】

根据所学可知:20世纪90年代初期,海协会和海基会达成的重要共识是坚持一个中国的原则,这是两岸关系发展的政治基础,故A符合题意。加强两岸经济交流、互补互利,是汪辜会谈的内容;推进和平统一祖国大业是中华民族的共同愿望;海峡两岸直接实现通邮、通航、通商是两岸三通的内容,故BCD均不符合题意。故选A。

4.A

【解析】

1987年,台湾当局开始被迫调整“三不”政策,开放台湾居民赴大陆探亲,并在经济、文化交流等方面,逐步采取了一些开放措施。海峡两岸同胞近40年的隔绝状态终于被打破,两岸关系发生了历史性的变化。A符合题意;台湾和大陆分别成立海基会和海协会是20世纪90年代初,B和C项不符合题意;汪辜会谈”将“加强两岸经济交流,互补互利”写入协议是1993年,D不符合题意,故选A。

5.C

【解析】

根据所学知识可知,《告台湾同胞书》的发表宣布采取和平方式统一中国,C符合题意,ABD与图片信息不符,不符合题意,故选择C。

6.C

【解析】

台湾同胞渴望两岸统一、实现祖国统一是大势所趋;依据题干材料,台湾民众与我们大陆人民同患难,说明我国政府坚持“两岸一家亲”的理念,实现祖国统一是大势所趋。C符合题意;材料表格内容没有体现出国旅游的台胞人数的状况,A不符合题意;大陆领事馆近期救助台湾同胞的案例没有涉及两岸的经济文化交流,B不符合题意;大陆领事馆近期救助台湾同胞的案例与国家维护主权无关,D不符合题意。所以ABD不符合题意,故选择C。

7.C

【解析】

依据已学知识可知,自从海协会和海基会成立后,海峡两岸交往日益密切,《富春山居图》“山水合璧”就反映了统一是两岸人民的共同愿望,故C项符合题意,ABD项不符合题意,故应选C。

8.A

【解析】

本题主要考查学生对海峡两岸的交往的准确识记。题干里“蔡英文没有明确承认‘九二共识’。” 说明祖国统一大业任重道远。两岸的隔绝状态仍将持续的说法明显错误,BD在题干材料中不能体现,BCD不符合题意,故选A。

【考点定位】人教新课标八年级下册·海峡两岸的交往·推进祖国统一大业

9.B

【解析】

依据题文材料“2015年5月”,结合所学知识可知,1987年台湾当局调整“三不”政策,打破了海峡两岸同胞近三十八年的隔绝状态,故B项对题文材料理解不准确但符合题意;ACD理解正确但不符合题意应排除。故选B。

10.C

【解析】

结合所学知识可知,"汪辜会谈"是在两岸两会于1992年达成的"九二共识"的基础上举行的,“海峡两岸均坚持一个中国原则”。因此“两岸一家亲”其前提是必须坚持一个中国原则。选项C符合题意,选项ABD不符合题意,故选C。

11.B

【解析】

根据所学知识可知,20世纪80年代初,邓小平从维护祖国和中华民族的根本利益出发,尊重历史和现实,以伟大政治家和战略家的远见卓识,提出了解决台湾问题的“一国两制”构想。“和平统一、一国两制”成为我国解决台湾问题的基本方针,故B符合题意。改革开放是我国进行社会主义现代化建设的总方针,不是对台基本方针,A不符合题意。独立自主是我国一贯坚持的外交政策,而两岸统一问题属于中国内政,C不符合题意。求同存异是1955年周恩来在万隆会议上提出的外交方针,D不符合题意。ACD不符合题意,故选择B。

12.B

【解析】

依据题干信息“两岸实现直接全面双向“三通”,形成“一日生活圈”,每年有900多万人次往来两岸,年贸易额约1900亿美元”可知,此内容反映了两岸交往密切,祖国统一是历史发展的必然趋势,故B符合题意;题干没有涉及两岸统一的阻力已经完全消除、港澳回归作为“一国两制”的成功范例推动了台湾回归,故AC不合题意;两岸尚未通航、通邮表述错误,故D不合题意。故此题选B。

13.(1)性质:台湾问题是中国内战的遗留问题,是中国内部事务。

根本目的:捍卫国家主权和领土完整。

(2)方案有和平统一和武力统一两种。

和平统一的可能性更大。因为两岸同属一个中国,同根同族统一是两岸人民的共同愿望;中国综合国力增强;“一国两制”构想的成功实践

【解析】

(1)依据材料信息“台湾问题是中国内战的遗留问题。解决台湾问题,实现祖国统一,是中国的内部事务”,可以看出,台湾问题是中国内战的遗留问题,是中国内部事务;依据材料信息“为了反对和遏制“台独”分裂势力分裂国家,促进祖国和平统一维护台湾海峡地区和平稳定,维护国家主权和领土完整,维护中华民族的根本利益”,可以看出,制定《反分裂国家法》的根本目的是捍卫国家主权和领土完整。

(2)依据材料信息“实现祖国和平统一”“采取非和平方式及其他必要措施”,可以看出,材料提出解决台湾问题的方案有两种:和平统一和武力统一两种;依据所学知识可知,和平统一的可能性更大。因为两岸同属一个中国,同根同族统一是两岸人民的共同愿望;中国综合国力增强;“一国两制”构想的成功实践。

14.(1)台湾,形成这一状况的历史原因是解放战争中国民党退守台湾。

(2)和平统一,一国两制,

(3)促进两岸统一因素有两岸领导人的共同努力,两岸经济文化交流日益密切,祖国统一符合两岸人民的利益,阻碍统一的主要障碍是台独分子的破坏和国际反华势力的干涉。

(4)台湾问题与港澳问题的本质区别是内政问题。

【解析】

(1)依据材料一的内容,依据所学知识可知,材料的地区指的是台湾地区,形成这一状况的历史原因是解放战争中国民党退守台湾。

(2)依据材料二“第七条国家主张通过台湾海峡两岸平等的协商和谈判,实现和平统一协商和谈判可以有步骤分阶段进行,方式可以灵活多样”的信息,依据所学知识可知,我国当前为实现祖国统一的基本方针是和平统一,一国两制。

(3)依据材料三“而连宋大陆行就是在致力创造这样一个美好明天宋楚瑜紧随连战登陆,仿佛大海的浪潮一波接着一波,刹那间冲垮了禁锢两岸交流的“无形堤坝””的信息,依据所学知识可知,促进两岸统一因素有促进两岸统一因素有两岸领导人的共同努力,两岸经济文化交流日益密切,祖国统一符合两岸人民的利益,阻碍统一的主要障碍是台独分子的破坏和国际反华势力的干涉。

(4)依据所学知识可知,台湾问题与港澳问题的本质区别是内政问题。

15.(1)得益于1987年,台湾当局调整“三不”政策,开放台湾居民赴大陆探亲,并在经济、文化交流等方面,逐步采取了一些开放措施。意义:海峡两岸同胞近40年的隔绝状态被打破,两岸关系发生了历史性的变化。

图二:海峡两岸同根同源,拥有着共同的祖先:有利于海峡两岸的交流;有利于海峡两岸早日实现统一。

(2)说明了海峡两岸同胞血浓于水的亲情,海峡两岸的交流在不断地加强,实现统一是两岸人民共同的心声。

(3)我认为台湾一定会回到祖国的怀抱,统一是历史发展的必然,是民心所向,是符合中华民族利益的。

【解析】

(1)结合所学知识可知,1987年,台湾当局被迫调整“三不”政策,海峡两岸同胞近40年的隔绝状态被打破,两岸关系发生历史性的变化。材料一的图一中两位兄弟得以相见,得益于1987年,台湾当局调整“三不”政策,开放台湾居民赴大陆探亲,并在经济、文化交流等方面,逐步采取了一些开放措施。台湾当局调整“三不”政策,使海峡两岸同胞近40年的隔绝状态被打破,两岸关系发生了历史性的变化。图二中,海峡两岸共祭轩辕黄帝,说明海峡两岸同根同源,拥有着共同的祖先。海峡两岸共祭轩辕黄帝有利于海峡两岸的交流,有利于海峡两岸早日实现统一。

(2)材料二中的一系列数字说明了海峡两岸同胞血浓于水的亲情,海峡两岸的交流在不断地加强,实现统一是两岸人民共同的心声。

(3)台湾统一是人心所向,我认为台湾一定会回到祖国的怀抱,统一是历史发展的必然,是民心所向,是符合中华民族利益的。

16.(1)解放台湾;同时争取用和平方式解放台湾。

(2)由武力解放台湾变为和平解放台湾。停止相互炮击;实现直接通航、通邮、通商。

(3)“一国两制”

(4)坚持一个中国原则是基础,反对“台独”是前提。

【解析】

(1)根据材料一“新中国成立后,党和政府明确提出要解放台湾。20世纪50年代中期,毛泽东说:‘我们都是中国人,三十六计,和为上计。’”可知,新中国成立后至50年代中期,党和政府的对台思想由解放台湾到同时争取用和平方式解放台湾。

(2)根据材料二“中国政府已经命令人民解放军从今天起停止对金门等岛屿的炮击……由于长期隔绝,大陆和台湾的同胞互不了解,对于双方造成各种不便……我们希望双方尽快实现通航通邮,以利双方同胞直接接触,互通讯息,探亲访友,旅游参观,进行学术文化体育工艺观摩。”等信息结合所学知识可知,材料二中的《告台湾同胞书》,说明了党和政府对台的主张由武力解放台湾变为和平解放台湾,停止相互炮击。为实现这一主张,对台提出了实现直接通航、通邮、通商的措施。

(3)根据材料三“1983年,邓小平在一次谈话中说,祖国统一后,台湾特别行政区可以有自己的独立性,可以实行同大陆不同的制度”结合所学知识可知,为了和平解放台湾,实现祖国统一,邓小平在20世纪80年代提出“一国两制”政策,提出在一个统一的中华人民共和国内,台湾回归后可享有高度自治权。

(4)根据所学知识可知,为了和平解放台湾,实现祖国统一,邓小平把有关解决台湾问题的方针概括为“一个国家,两种制度”,即在统一的一个中国的前提下,大陆实行社会主义制度,台湾等地区保持原有的资本主义制度长期不变,因此坚持“一个中国”原则是基础,反对“台独”是前提。

17.(1)缘由:解放战争(内战)结束后,国民党败退台湾。性质:中国内政问题。

(2)举措:1979年开始停止炮击台湾,倡议两岸直接三通(发表《告台湾同胞书》);形成了 “和平统一、一国两制”的对台基本方针;达成“九二共识”(坚持“一个中国”的原则);国共两党领导人会见;两岸经济文化交流不断加深,实现“三通”。(任答3点)

(3)目的:捍卫国家主权和领土完整。方案:和平统一方案的可能性更大一些;中国综合国力不断,国际地位不断提高。

【解析】

(1)根据材料一“1949年,蒋介石政府在大陆的败局已定。随后,l00多万国民党军队及其家属带着不同的乡音、记忆和创伤,仓皇渡海来到狭长的岛屿——台湾”,结合所学知识可知,“两岸近40年不相往来”的历史缘由,是1949年国共内战结束后,国民党败退台湾。结合所学知识可知,材料一中“台湾问题”属于国共内战遗留问题,性质是中国内政问题。

(2)根据材料二,结合所学知识可知,为解决“台湾问题”,1979年以来,祖国大陆采取的针对性的重大举措,有1979年开始停止炮击台湾;发表《告台湾同胞书》);形成了 “和平统一、一国两制”的对台基本方针;达成“九二共识”等。

(3)第一小问依据材料三信息“第一条为了反对和遏制“台独”分裂势力分裂国家,促进祖国和平统一,维护台湾海峡地区和平稳定,维护国家主权和领土完整,维护中华民族的根本利益,根据宪法,制定本法”可知,制定《反分裂国家法》的根本目的是捍卫国家主权和领土完整。第二小问依据材料三信息“坚持一个中国原则,是实现祖国和平统一的基础。国家和平统一后,台湾可以实行不同于大陆的制度,高度自治”、“或者和平统一的可能性完全丧失,国家得采取非和平方式及其他必要措施,捍卫国家主权和领土完整”可知,《反分裂国家法》提出了解决台湾问题的两种方案:和平统一和武力统一。依据中国目前国情来看,和平统一方案的可能性更大一些。因为中国综合国力不断,国际地位不断提高,再加上“一国两制”在香港、澳门的成功实践。

18.(1)70载两岸关系发展历程;新时代中华民族伟大复兴的必然要求。

(2)掌握了主动权(或由被动到主动)。

原因:中国政府维护祖国统一的信心和决心;改革开放后,中国大陆综合国力的增强,国际地位的提高;中国国防实力和军事装备的提高;台湾问题是中国内政,美国霸权主义不得人心;“一个中国”的原则得到联合国和世界绝大多数国家的承认。(答其中两点即可)

【解析】

(1)依据材料一“祖国必须统一,也必然统一。这是70载两岸关系发展历程的历史定论,也是新时代中华民族伟大复兴的必然要求”可知,“祖国必须统一,也必然统一”的依据是70载两岸关系发展历程;新时代中华民族伟大复兴的必然要求。

(2)依据材料二“我们愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景,因为以和平方式实现统一,对两岸同胞和全民族最有利。我们不承诺放弃使用武力,保留采取一切必要措施的选项,针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动,绝非针对台湾同胞,两岸同胞要共谋和平、共护和平、共享和平”可知,中国对“台海”局势掌握了主动权(或由被动到主动)。

原因:中国政府维护祖国统一的信心和决心;改革开放后,中国大陆综合国力的增强,国际地位的提高;中国国防实力和军事装备的提高;台湾问题是中国内政,美国霸权主义不得人心;“一个中国”的原则得到联合国和世界绝大多数国家的承认。

课时作业(解析版)

1.下图是某同学制作的探究学习卡片。从中能够得出的结论是

A.“一国两制”构想逐步形成

B.海峡两岸交往交流日益密切

C.独立自主和平外交政策确立

D.香港、澳门回到了祖国怀抱

2.下列选项中,前后搭配正确的一项是

A.香港——葡萄牙强行割占和租借

B.澳门——董建华任第一任行政长官

C.对台基本方针——“和平统一,一国两制”

D.海峡两岸全面实现直接、双向的通航、通邮、通商——阻碍了两岸经济的发展

3.20世纪90年代初期,海协会和海基会达成的重要共识是

A.坚持一个中国的原则

B.加强两岸经济交流,互补互利

C.推进和平统一祖国大业

D.海峡两岸直接实现通邮、通航、通商

4.2019年5月5日,两岸青年交流合作北京峰会在北京举行。回首海峡两岸关系之路,双方首次打破隔绝状态开始于

A.台湾当局调整“三不”政策,逐步采取一些开放措施

B.台湾和大陆分别成立海基会和海协会

C.海协会和海基会就“两岸均坚持一个中国原则”达成共识

D.“汪辜会谈”将“加强两岸经济交流,互补互利”写入协议

5.下图反映的是2019年1月2 日在人民大会堂举行的《告台湾同胞书》发表40周年纪念大会,表述正确的是。

A.正式提出“一国两制”构想

B.打破了两岸之间的隔绝状态

C.宣布采取和平方式统一中国

D.表明两岸达成了“九二共识”

6.如表是台湾媒体整理的大陆领事馆近期救助台湾同胞的案例,这些案例大陆外馆近期救助台胞案例

时间

事故

大陆大使馆做法

2018年9月

因台风台湾同胞被困日本关西机场

积极协助台湾同胞撤离关西机场

2018年8月

一名台湾女青年赴阿富汗旅行,因受骗流落街头

及时对该青年提供救助

2017年9月

墨西哥发生强震,5名台胞受困

迅速赶到现场救援

2017年1月

巴塞隆纳发生恐怖袭击,2名台湾游客受伤

派员探望

——台湾《中时电子报》

A.反映了出国旅游的台胞人数越来越多

B.促进了两岸的经济文化交流

C.说明我国政府坚持“两岸一家亲”的理念

D.显示了国家维护主权的决心

7.被誉为“画中兰亭”的《富春山居图》,因故一分为二,分别存于大陆和台湾。2011年6月,两部分画作在台湾同时展出,实现了山水合璧。“山水合璧”反映了

A.两岸政治经济交流成常态 B.海协会与海基会开始对话

C.统一是两岸人民的共同愿望 D.两岸分离阻碍了文化交流

8.2016年5月20日台湾新任领导人蔡英文就职当天,国台办评论称:蔡英文没有明确承认“九二共识”。这是一份没有完成的答卷,这说明( )

A.祖国统一大业任重道远

B.台湾当局坚持一个中国的原则

C.两岸的隔绝状态仍将持续

D.“九二共识”是新时期推进祖国和平统一进程的指导思想

9.2015年5月,某旅游公司设计了多条“走进台湾”系列产品线路,包括美食之旅——“吃”遍宝岛;花博之旅——“花”现宝岛;婚纱蜜月之旅——钟爱一生宝岛演艺等。对此理解不准确的是( )

A.它为两岸交流提供了新的渠道

B.海峡两岸长期隔绝的状态开始被打破

C.海峡两岸的经济联系日益密切

D.合作共赢符合两岸人民的共同利益

10.党的十九大报告指出:“我们秉持‘两岸一家亲’理念,尊重台湾现有的社会制度和台湾同胞生活方式,愿意率先同台湾同胞分享大陆发展的机遇。”“两岸一家亲”其前提是必须坚持

A.和平共处五项原则

B.“求同存异”方针

C.一个中国原则

D.改革开放原则

11.你读过余光中的《乡愁》吗?其中“乡愁是一弯浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头”,深切表达了炎黄子孙渴望祖国统一的强烈愿里。要实现这一愿望,要坚持的基本方针是

A.改革开放 B.一国两制 C.独立自主 D.求同存异

12.曾几何时,台海阴云密布,同胞隔海相望,一湾浅浅的海峡仿佛成了无法跨越的天堑。如今两岸实现直接全面双向“三通”,形成“一日生活圈”,每年有900多万人次往来两岸,年贸易额约1900亿美元。这表明( )

A.两岸统一的阻力已经完全消除

B.祖国统一是历史发展的必然趋势

C.港澳回归作为“一国两制”的成功范例推动了台湾回归

D.两岸尚未通航、通邮

13.阅读下列材料,回答问题。

材料:第一条:为了反对和遏制“台独”分裂势力分裂国家,促进祖国和平统一维护台湾海峡地区和平稳定,维护国家主权和领土完整,维护中华民族的根本利益,根据宪法,制定本法。

第三条:台湾问题是中国内战的遗留问题。解决台湾问题,实现祖国统一,是中国的内部事务,不受任何外国势力的干涉。

第五条:坚持一个中国原则,是实现祖国和平统一的基础。国家和平统一后,台湾可以实行不同于大陆的制度,高度自治。

第八条:“台独”分裂势力以任何名义、任何方式造成台湾从中国分裂出去的事实,或者发生将会导致台湾从中国分裂出去的重大事变,或者和平统一的可能性完全丧失,国家得采取非和平方式及其他必要措施,捍卫国家主权和领土完整。

——《反分裂国家法》

(1)根据材料,指出台湾问题的性质和制定《反分裂国家法》的根本目的。

(2)材料提出了哪些解决台湾问题的方案?你认为哪种方案实现的可能性更大一些?为什么?

14.我国自古以来就是一个多民族国家,各族人民密切交往、相互依存、休戚与共,形成了中民族多元一体的格局,共同推动了国家发展和社会进步。阅读下列材料并回答问题

材料一:“回来吧,就缺你了!”

材料二:2005年3月14日第十届全国人民代表大会第三次会议通过《反分裂国家法》第二条世界上只有一个中国,大陆和台湾同属一个中国,中国的主权和领土完整不容分割,台湾是中国的一部分。国家绝不允许“台独”分裂势力以任何名义、任何方式把台湾从中国分裂出去,……第七条国家主张通过台湾海峡两岸平等的协商和谈判,实现和平统一协商和谈判可以有步骤分阶段进行,方式可以灵活多样,

材料三:2005年四五月间,连(战)宋(楚瑜)大陆行具有重大的历史意义,因为他们为未来中国和平统一开拓了新的局面,突破了敌对的状态,而连宋大陆行就是在致力创造这样一个美好明天宋楚瑜紧随连战登陆,仿佛大海的浪潮一波接着一波,刹那间冲垮了禁锢两岸交流的“无形堤坝”,形成一股难以阻挡的势头,为两岸关系带来了正面的重大效应。两岸对话交流的大势已定。

请回答:

(1)材料一中的你嘴指什么地区?形成这一状况的历史原因是什么?

(2)从材料二中可以看出我国当前为实现祖国统一的基本方针是什么?

(3)依据材料三并结合所学,你认为促进两岸统一因素有哪些?阻碍统一的主要障碍是什么?

(4)台湾问题与港澳问题的本质区别是什么?

15.阅读下列材料,回答问题。

材料一

图一:1987年11月4日,86岁的台湾同胞沙先生(左一)经香港回到大陆探亲,与他失散38年的亲弟弟沙教授(右一)重逢在北京首都机场。

图二:2016年4月4日,海峡两岸共祭轩辕黄帝典礼在浙江缙云举行。

材料二 据统计,截至2007年9月底,台湾居民来大陆累计达4583万人次,大陆居民赴台累计超过156万人次;常住大陆的台胞近40万人,定居大陆的台胞1.8万余人,两岸通婚约27万对。

(1)材料一的图一中两位兄弟得以相见,得益于台湾当局什么政策的调整?这一政策的调整有何重要意义?图二中,海峡两岸共祭轩辕黄帝,有何重要意义?

(2)材料二中的一系列数字说明了什么?

(3)台湾统一是人心所向,请你对台湾的统一发表一下自己的看法。

16. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 新中国成立后,党和政府明确提出要解放台湾。同时,20世纪50年代中期,毛泽东说:“我们都是中国人,三十六计,和为上计。”

材料二 1979年1月1日《告台湾同胞书》中说:“中国政府已经命令人民解放军从今天起停止对金门等岛屿的炮击……由于长期隔绝,大陆和台湾的同胞互不了解,对于双方造成各种不便……我们希望双方尽快实现通航通邮,以利双方同胞直接接触,互通讯息,探亲访友,旅游参观,进行学术文化体育工艺观摩。台湾和祖国大陆,在经济上本来是一个整体……我们相互之间完全应当发展贸易,互通有无,进行经济交流。”

材料三 1983年,邓小平在一次谈话中说,祖国统一后,台湾特别行政区可以有自己的独立性,可以实行同大陆不同的制度;台湾还可以有自己的军队,只是不能构成对大陆的威胁:大陆不派人驻台,不仅军队不去,行政人员也不去:台湾的党、政,军系统,都由台湾自己来管等等。

(1)依据材料一,概括新中国成立后至50年代中期,党和政府的对台思想。

(2)材料二中的《告台湾同胞书》,说明了党和政府对台的主张发生了什么变化? 为实现这一主张,对台提出了哪些具体办法?

(3)依据材料三,结合所学知识, 说明党和政府对台主张又有何新的进步?

(4)为了和平解放台湾,实现祖国统一,你认为其基础和前提是什么?

17.实现祖国统一是人心所向,大势所趋。阅读下列材料:

材料一 1949年,蒋介石政府在大陆的败局已定。随后,l00多万国民党军队及其家属带着不同的乡音、记忆和创伤,仓皇渡海来到狭长的岛屿——台湾。这一别就是30多年。1987年10月,台湾当局宣布允许退伍老兵返回大陆探亲,结束了两岸近40年不相往来的历史。

——央视《天涯共此时》2008年8月26日

材料二 台湾问题事关中国核心利益和中国人民民族感情,不容任何外来干涉。中国的统一只会给亚太地区和世界繁荣稳定注入更多正能量,只会为构建人类命运共同体、为世界和平发展和人类进步事业作出更大贡献。

——2019年1月2日习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的讲话

材料三……第八条 “台独”分裂势力以任何名义、任何方式造成台湾从中国分裂出去的事实,或者发生将会导致台湾从中国分裂出去的重大事变,或者和平统一的可能性完全丧失,国家得采取非和平方式及其他必要措施,捍卫国家主权和领土完整。

——《反分裂国家法》

请回答:

(1)据材料一指出“两岸近40年不相往来”的历史缘由。结合所学指出材料一中“台湾问题”的性质是什么?

(2)据材料二并结合所学指出为解决“台湾问题”,1979年以来祖国大陆采取了哪些针对性的重大举措?

(3)据材料三,指出制定《反分裂国家法》的根本目的。《反分裂国家法》提出了解决台湾问题的两种方案,结合所学你认为实行哪种方案的可能性更大一些并说明理由?

18. 材料一:回顾历史,是为了启迪今天,昭示明天。祖国必须统一,也必然统一。这是70载两岸关系发展历程的历史定论,也是新时代中华民族伟大复兴的必然要求。两岸中国人、海内外中华儿女理应共担民族大义,顺应历史大势,共同推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程。

——习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的讲话

材料二:

材料三:我们愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景,因为以和平方式实现统一,对两岸同胞和全民族最有利。我们不承诺放弃使用武力,保留采取一切必要措施的选项,针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动,绝非针对台湾同胞,两岸同胞要共谋和平、共护和平、共享和平。

——习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的讲话

(1)材料一认为“祖国必须统一,也必然统一”的依据是什么?

(2)根据材料二,指出目前中国对“台海”局势的掌控与之前相比有何变化?试据上述材料和所学知识,探究变化的原因。

参考答案

1.B

【解析】

依据学习卡的内容,结合所学知识可知,1979年中国解放军停止炮击金门、马祖,反映了停止对台湾进攻;1987年台湾当局开放台湾居民赴大陆探亲,海峡两岸同胞近三十八年的隔绝状态被打破;2005年中国国民党主席连战访问中国大陆,促进了两岸关系的新发展;2015年国家主席习近平与台湾方面领导人马英九会面,翻开了两岸关系历史性一页。故学习卡片反映了改革开放后海峡两岸交往交流日益密切的事实。B项符合题意。ACD三项不合题意,故选择B。

2.C

【解析】

依据所学可知,为了完成祖国统一,在尊重港澳台历史和现实的情况下,邓小平创造地提出“和平统一、一国两制”的方针,故C符合题意;香港被英国强行割占和租借,故A对应错误,不合题意;董建华任香港第一任行政长官,故B对应错误,不合题意;海峡两岸全面实现直接、双向的通航、通邮、通商,促进了两岸经济的发展,故D对应错误,不合题意。故此题选C。

3.A

【解析】

根据所学可知:20世纪90年代初期,海协会和海基会达成的重要共识是坚持一个中国的原则,这是两岸关系发展的政治基础,故A符合题意。加强两岸经济交流、互补互利,是汪辜会谈的内容;推进和平统一祖国大业是中华民族的共同愿望;海峡两岸直接实现通邮、通航、通商是两岸三通的内容,故BCD均不符合题意。故选A。

4.A

【解析】

1987年,台湾当局开始被迫调整“三不”政策,开放台湾居民赴大陆探亲,并在经济、文化交流等方面,逐步采取了一些开放措施。海峡两岸同胞近40年的隔绝状态终于被打破,两岸关系发生了历史性的变化。A符合题意;台湾和大陆分别成立海基会和海协会是20世纪90年代初,B和C项不符合题意;汪辜会谈”将“加强两岸经济交流,互补互利”写入协议是1993年,D不符合题意,故选A。

5.C

【解析】

根据所学知识可知,《告台湾同胞书》的发表宣布采取和平方式统一中国,C符合题意,ABD与图片信息不符,不符合题意,故选择C。

6.C

【解析】

台湾同胞渴望两岸统一、实现祖国统一是大势所趋;依据题干材料,台湾民众与我们大陆人民同患难,说明我国政府坚持“两岸一家亲”的理念,实现祖国统一是大势所趋。C符合题意;材料表格内容没有体现出国旅游的台胞人数的状况,A不符合题意;大陆领事馆近期救助台湾同胞的案例没有涉及两岸的经济文化交流,B不符合题意;大陆领事馆近期救助台湾同胞的案例与国家维护主权无关,D不符合题意。所以ABD不符合题意,故选择C。

7.C

【解析】

依据已学知识可知,自从海协会和海基会成立后,海峡两岸交往日益密切,《富春山居图》“山水合璧”就反映了统一是两岸人民的共同愿望,故C项符合题意,ABD项不符合题意,故应选C。

8.A

【解析】

本题主要考查学生对海峡两岸的交往的准确识记。题干里“蔡英文没有明确承认‘九二共识’。” 说明祖国统一大业任重道远。两岸的隔绝状态仍将持续的说法明显错误,BD在题干材料中不能体现,BCD不符合题意,故选A。

【考点定位】人教新课标八年级下册·海峡两岸的交往·推进祖国统一大业

9.B

【解析】

依据题文材料“2015年5月”,结合所学知识可知,1987年台湾当局调整“三不”政策,打破了海峡两岸同胞近三十八年的隔绝状态,故B项对题文材料理解不准确但符合题意;ACD理解正确但不符合题意应排除。故选B。

10.C

【解析】

结合所学知识可知,"汪辜会谈"是在两岸两会于1992年达成的"九二共识"的基础上举行的,“海峡两岸均坚持一个中国原则”。因此“两岸一家亲”其前提是必须坚持一个中国原则。选项C符合题意,选项ABD不符合题意,故选C。

11.B

【解析】

根据所学知识可知,20世纪80年代初,邓小平从维护祖国和中华民族的根本利益出发,尊重历史和现实,以伟大政治家和战略家的远见卓识,提出了解决台湾问题的“一国两制”构想。“和平统一、一国两制”成为我国解决台湾问题的基本方针,故B符合题意。改革开放是我国进行社会主义现代化建设的总方针,不是对台基本方针,A不符合题意。独立自主是我国一贯坚持的外交政策,而两岸统一问题属于中国内政,C不符合题意。求同存异是1955年周恩来在万隆会议上提出的外交方针,D不符合题意。ACD不符合题意,故选择B。

12.B

【解析】

依据题干信息“两岸实现直接全面双向“三通”,形成“一日生活圈”,每年有900多万人次往来两岸,年贸易额约1900亿美元”可知,此内容反映了两岸交往密切,祖国统一是历史发展的必然趋势,故B符合题意;题干没有涉及两岸统一的阻力已经完全消除、港澳回归作为“一国两制”的成功范例推动了台湾回归,故AC不合题意;两岸尚未通航、通邮表述错误,故D不合题意。故此题选B。

13.(1)性质:台湾问题是中国内战的遗留问题,是中国内部事务。

根本目的:捍卫国家主权和领土完整。

(2)方案有和平统一和武力统一两种。

和平统一的可能性更大。因为两岸同属一个中国,同根同族统一是两岸人民的共同愿望;中国综合国力增强;“一国两制”构想的成功实践

【解析】

(1)依据材料信息“台湾问题是中国内战的遗留问题。解决台湾问题,实现祖国统一,是中国的内部事务”,可以看出,台湾问题是中国内战的遗留问题,是中国内部事务;依据材料信息“为了反对和遏制“台独”分裂势力分裂国家,促进祖国和平统一维护台湾海峡地区和平稳定,维护国家主权和领土完整,维护中华民族的根本利益”,可以看出,制定《反分裂国家法》的根本目的是捍卫国家主权和领土完整。

(2)依据材料信息“实现祖国和平统一”“采取非和平方式及其他必要措施”,可以看出,材料提出解决台湾问题的方案有两种:和平统一和武力统一两种;依据所学知识可知,和平统一的可能性更大。因为两岸同属一个中国,同根同族统一是两岸人民的共同愿望;中国综合国力增强;“一国两制”构想的成功实践。

14.(1)台湾,形成这一状况的历史原因是解放战争中国民党退守台湾。

(2)和平统一,一国两制,

(3)促进两岸统一因素有两岸领导人的共同努力,两岸经济文化交流日益密切,祖国统一符合两岸人民的利益,阻碍统一的主要障碍是台独分子的破坏和国际反华势力的干涉。

(4)台湾问题与港澳问题的本质区别是内政问题。

【解析】

(1)依据材料一的内容,依据所学知识可知,材料的地区指的是台湾地区,形成这一状况的历史原因是解放战争中国民党退守台湾。

(2)依据材料二“第七条国家主张通过台湾海峡两岸平等的协商和谈判,实现和平统一协商和谈判可以有步骤分阶段进行,方式可以灵活多样”的信息,依据所学知识可知,我国当前为实现祖国统一的基本方针是和平统一,一国两制。

(3)依据材料三“而连宋大陆行就是在致力创造这样一个美好明天宋楚瑜紧随连战登陆,仿佛大海的浪潮一波接着一波,刹那间冲垮了禁锢两岸交流的“无形堤坝””的信息,依据所学知识可知,促进两岸统一因素有促进两岸统一因素有两岸领导人的共同努力,两岸经济文化交流日益密切,祖国统一符合两岸人民的利益,阻碍统一的主要障碍是台独分子的破坏和国际反华势力的干涉。

(4)依据所学知识可知,台湾问题与港澳问题的本质区别是内政问题。

15.(1)得益于1987年,台湾当局调整“三不”政策,开放台湾居民赴大陆探亲,并在经济、文化交流等方面,逐步采取了一些开放措施。意义:海峡两岸同胞近40年的隔绝状态被打破,两岸关系发生了历史性的变化。

图二:海峡两岸同根同源,拥有着共同的祖先:有利于海峡两岸的交流;有利于海峡两岸早日实现统一。

(2)说明了海峡两岸同胞血浓于水的亲情,海峡两岸的交流在不断地加强,实现统一是两岸人民共同的心声。

(3)我认为台湾一定会回到祖国的怀抱,统一是历史发展的必然,是民心所向,是符合中华民族利益的。

【解析】

(1)结合所学知识可知,1987年,台湾当局被迫调整“三不”政策,海峡两岸同胞近40年的隔绝状态被打破,两岸关系发生历史性的变化。材料一的图一中两位兄弟得以相见,得益于1987年,台湾当局调整“三不”政策,开放台湾居民赴大陆探亲,并在经济、文化交流等方面,逐步采取了一些开放措施。台湾当局调整“三不”政策,使海峡两岸同胞近40年的隔绝状态被打破,两岸关系发生了历史性的变化。图二中,海峡两岸共祭轩辕黄帝,说明海峡两岸同根同源,拥有着共同的祖先。海峡两岸共祭轩辕黄帝有利于海峡两岸的交流,有利于海峡两岸早日实现统一。

(2)材料二中的一系列数字说明了海峡两岸同胞血浓于水的亲情,海峡两岸的交流在不断地加强,实现统一是两岸人民共同的心声。

(3)台湾统一是人心所向,我认为台湾一定会回到祖国的怀抱,统一是历史发展的必然,是民心所向,是符合中华民族利益的。

16.(1)解放台湾;同时争取用和平方式解放台湾。

(2)由武力解放台湾变为和平解放台湾。停止相互炮击;实现直接通航、通邮、通商。

(3)“一国两制”

(4)坚持一个中国原则是基础,反对“台独”是前提。

【解析】

(1)根据材料一“新中国成立后,党和政府明确提出要解放台湾。20世纪50年代中期,毛泽东说:‘我们都是中国人,三十六计,和为上计。’”可知,新中国成立后至50年代中期,党和政府的对台思想由解放台湾到同时争取用和平方式解放台湾。

(2)根据材料二“中国政府已经命令人民解放军从今天起停止对金门等岛屿的炮击……由于长期隔绝,大陆和台湾的同胞互不了解,对于双方造成各种不便……我们希望双方尽快实现通航通邮,以利双方同胞直接接触,互通讯息,探亲访友,旅游参观,进行学术文化体育工艺观摩。”等信息结合所学知识可知,材料二中的《告台湾同胞书》,说明了党和政府对台的主张由武力解放台湾变为和平解放台湾,停止相互炮击。为实现这一主张,对台提出了实现直接通航、通邮、通商的措施。

(3)根据材料三“1983年,邓小平在一次谈话中说,祖国统一后,台湾特别行政区可以有自己的独立性,可以实行同大陆不同的制度”结合所学知识可知,为了和平解放台湾,实现祖国统一,邓小平在20世纪80年代提出“一国两制”政策,提出在一个统一的中华人民共和国内,台湾回归后可享有高度自治权。

(4)根据所学知识可知,为了和平解放台湾,实现祖国统一,邓小平把有关解决台湾问题的方针概括为“一个国家,两种制度”,即在统一的一个中国的前提下,大陆实行社会主义制度,台湾等地区保持原有的资本主义制度长期不变,因此坚持“一个中国”原则是基础,反对“台独”是前提。

17.(1)缘由:解放战争(内战)结束后,国民党败退台湾。性质:中国内政问题。

(2)举措:1979年开始停止炮击台湾,倡议两岸直接三通(发表《告台湾同胞书》);形成了 “和平统一、一国两制”的对台基本方针;达成“九二共识”(坚持“一个中国”的原则);国共两党领导人会见;两岸经济文化交流不断加深,实现“三通”。(任答3点)

(3)目的:捍卫国家主权和领土完整。方案:和平统一方案的可能性更大一些;中国综合国力不断,国际地位不断提高。

【解析】

(1)根据材料一“1949年,蒋介石政府在大陆的败局已定。随后,l00多万国民党军队及其家属带着不同的乡音、记忆和创伤,仓皇渡海来到狭长的岛屿——台湾”,结合所学知识可知,“两岸近40年不相往来”的历史缘由,是1949年国共内战结束后,国民党败退台湾。结合所学知识可知,材料一中“台湾问题”属于国共内战遗留问题,性质是中国内政问题。

(2)根据材料二,结合所学知识可知,为解决“台湾问题”,1979年以来,祖国大陆采取的针对性的重大举措,有1979年开始停止炮击台湾;发表《告台湾同胞书》);形成了 “和平统一、一国两制”的对台基本方针;达成“九二共识”等。

(3)第一小问依据材料三信息“第一条为了反对和遏制“台独”分裂势力分裂国家,促进祖国和平统一,维护台湾海峡地区和平稳定,维护国家主权和领土完整,维护中华民族的根本利益,根据宪法,制定本法”可知,制定《反分裂国家法》的根本目的是捍卫国家主权和领土完整。第二小问依据材料三信息“坚持一个中国原则,是实现祖国和平统一的基础。国家和平统一后,台湾可以实行不同于大陆的制度,高度自治”、“或者和平统一的可能性完全丧失,国家得采取非和平方式及其他必要措施,捍卫国家主权和领土完整”可知,《反分裂国家法》提出了解决台湾问题的两种方案:和平统一和武力统一。依据中国目前国情来看,和平统一方案的可能性更大一些。因为中国综合国力不断,国际地位不断提高,再加上“一国两制”在香港、澳门的成功实践。

18.(1)70载两岸关系发展历程;新时代中华民族伟大复兴的必然要求。

(2)掌握了主动权(或由被动到主动)。

原因:中国政府维护祖国统一的信心和决心;改革开放后,中国大陆综合国力的增强,国际地位的提高;中国国防实力和军事装备的提高;台湾问题是中国内政,美国霸权主义不得人心;“一个中国”的原则得到联合国和世界绝大多数国家的承认。(答其中两点即可)

【解析】

(1)依据材料一“祖国必须统一,也必然统一。这是70载两岸关系发展历程的历史定论,也是新时代中华民族伟大复兴的必然要求”可知,“祖国必须统一,也必然统一”的依据是70载两岸关系发展历程;新时代中华民族伟大复兴的必然要求。

(2)依据材料二“我们愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景,因为以和平方式实现统一,对两岸同胞和全民族最有利。我们不承诺放弃使用武力,保留采取一切必要措施的选项,针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动,绝非针对台湾同胞,两岸同胞要共谋和平、共护和平、共享和平”可知,中国对“台海”局势掌握了主动权(或由被动到主动)。

原因:中国政府维护祖国统一的信心和决心;改革开放后,中国大陆综合国力的增强,国际地位的提高;中国国防实力和军事装备的提高;台湾问题是中国内政,美国霸权主义不得人心;“一个中国”的原则得到联合国和世界绝大多数国家的承认。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化