第15课《无言之美》课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 第15课《无言之美》课件(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-03-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

无言之美

语文部编 九年级下

新知导入

冰泉冷涩弦凝绝,

凝绝不通声暂歇。

别有幽愁暗恨生,

此时无声胜有声。

(琵琶声)像正在凝结成冰的泉水,又冷又涩不能畅流,弦似乎凝结不动,声音暂时停歇了下来。于无声中另有一番隐藏在内心深处的愁与恨萌生出来,这时虽是无声却胜过有声。

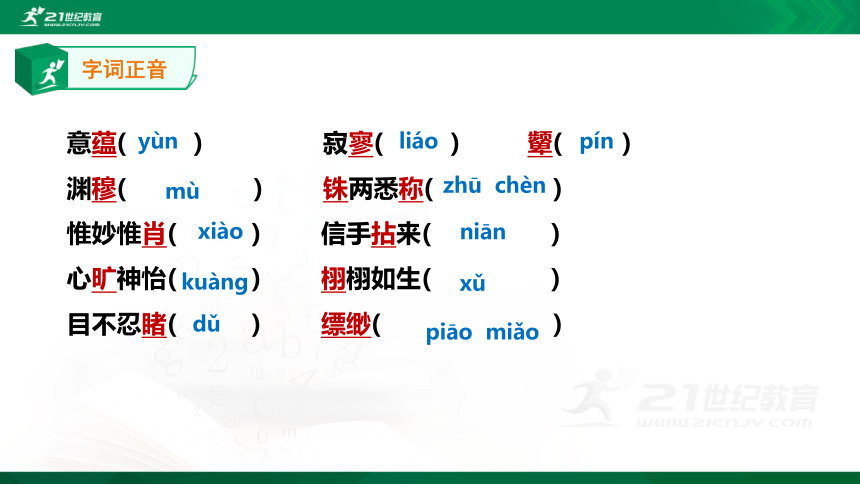

意蕴( ) 寂寥( ) 颦( )

渊穆( ) 铢两悉称( )

惟妙惟肖( ) 信手拈来( )

心旷神怡( ) 栩栩如生( )

目不忍睹( ) 缥缈( )

yùn

liáo

pín

mù

zhū chèn

xiào

niān

kuàng

xǔ

dǔ

piāo miǎo

字词正音

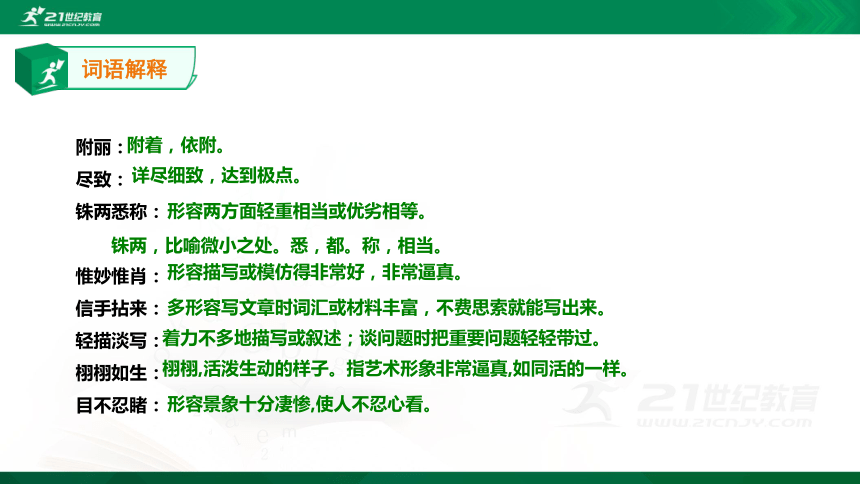

附丽:

尽致:

铢两悉称:

惟妙惟肖:

信手拈来:

轻描淡写:

栩栩如生:

目不忍睹:

附着,依附。

详尽细致,达到极点。

形容两方面轻重相当或优劣相等。

铢两,比喻微小之处。悉,都。称,相当。

形容描写或模仿得非常好,非常逼真。

多形容写文章时词汇或材料丰富,不费思索就能写出来。

着力不多地描写或叙述;谈问题时把重要问题轻轻带过。

栩栩,活泼生动的样子。指艺术形象非常逼真,如同活的一样。

形容景象十分凄惨,使人不忍心看。

词语解释

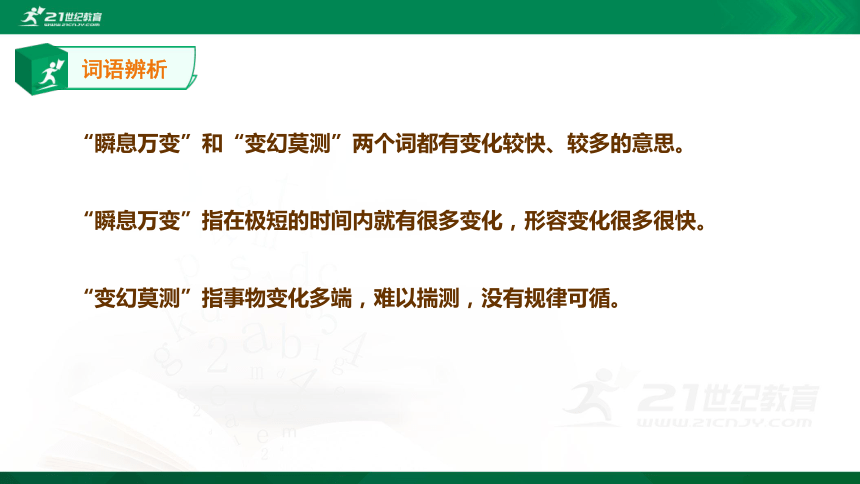

“瞬息万变”和“变幻莫测”两个词都有变化较快、较多的意思。

“瞬息万变”指在极短的时间内就有很多变化,形容变化很多很快。

“变幻莫测”指事物变化多端,难以揣测,没有规律可循。

词语辨析

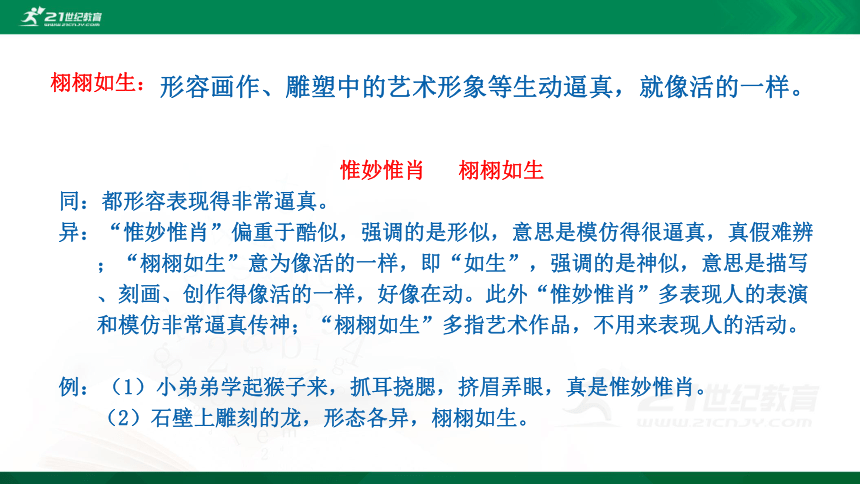

栩栩如生:

惟妙惟肖 栩栩如生

同:都形容表现得非常逼真。

异:“惟妙惟肖”偏重于酷似,强调的是形似,意思是模仿得很逼真,真假难辨;“栩栩如生”意为像活的一样,即“如生”,强调的是神似,意思是描写、刻画、创作得像活的一样,好像在动。此外“惟妙惟肖”多表现人的表演和模仿非常逼真传神;“栩栩如生”多指艺术作品,不用来表现人的活动。

例:(1)小弟弟学起猴子来,抓耳挠腮,挤眉弄眼,真是惟妙惟肖。

(2)石壁上雕刻的龙,形态各异,栩栩如生。

形容画作、雕塑中的艺术形象等生动逼真,就像活的一样。

朱光潜(1897—1986),现代美学家,文艺理论家。笔名孟实,安徽桐城人。朱光潜是我国现代美学的开拓者和奠基人之一,也是第一个在中国广泛介绍西方美学的人。他是我国现当代最负盛名并赢得崇高国际声誉的美学大师。主要作品有《文艺心理学》《谈美》《西方美学史》等。

作者介绍

归纳文章层次结构。

第一部分(1~3):用孔子“无言”的事例引出对“言”与“意”的特点及其关系的分析理解。

第二部分(4~12):以文学、音乐、雕塑等各类艺术作品为例,分析言不必尽意、无声胜有声、含蓄不露等所表现出来的无言之美。

第三部分(13):总结观点:说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。

整体感知

课文理解

1.课文第1小节引用孔子的话的作用是什么?

【答案】以孔子的话,引出了“无言”这一话题,引起下文有关美学观点的论述。本文议论的话题是“无言之美”。

2.第2小节有什么作用?

【答案】过渡,引出下文,指出要明了无言的意蕴,宜从美术观点去研究。同时又激发了读者的阅读兴趣。

3. 读第3小节,说说言和意的关系和区别?

【答案】言能达意,但意决不是完全可以言达的。以言达意,只能得其近似,不能完全相等。因为言是固定的,有迹象的;意是变化的,无行踪的。言是散碎的,意是混整的。言是有限的,意是无限的。

4.读4、5小节你同意“美术作品不能说谎”这一观点吗?

【答案】同意。美术作品不能说谎。不说谎包含有两种含义:一、真实表达我们所想说的话。二、把想说的话毫无保留地说出来。这里指美术作品要讲究真实性,虽经过画家理想化改造,加入创作者的人格,但美术创作时不能夸大渲染,改变其真实性,要表现真情实感。

5. 读第6、7小节,怎样理解“假使能够,也并非文学所应希求的”?

【答案】文字语言并不能完全传达情绪意旨,文学作品也不希求情感意旨全都表现出来,所以假如能够充分表情达意,也不是文学创作所希望的,因为文学作品言不必尽意会更有深意和美感。

第二,技术、手法不同。美术家创作时对一种境遇,未表现之先,先加一番选择。选择定的材料还须经过一番理想化,把美术家的人格参加进去,然后表现出来。所表现的只是实物一部分,就连这一部分也不必和实物完全一致。摄影家面对的是客观真实世界,他取景时增加或减少画面物体即可。

第三,美术家的图画较摄影家的相片所引起的美感浓厚,所发生的印象深刻。

6.读第8小节,说说在作者看来,摄影家和美术家的创作有什么不同?

【答案】第一,摄影家和美术家创作时所用材料和用具不同。相片较图画更“和自然逼真”。在同一视域以内的东西,相片都可以包罗尽致,并且体积、比例和实物都两两相称,毫无错误。图画就不然。

7.读第9小节,你能体会到《登幽州台歌》《怨情》这两首诗中“深远”的情感吗?

【答案】陈子昂的《登幽州台歌》中指出古代那些能够礼贤下士的贤明君主已不复可见,后来的贤明之主也来不及见到,自己真是生不逢时;当登台远眺时,只见天地苍茫,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪。抒发诗人怀才不遇,空怀报国为民之心不得施展的寂寞无聊之情。

李白的《怨情》大意是美人儿卷起珠帘把双眉紧紧锁闭一直等待,只看见她泪痕湿了两腮,不知道她是恨人还是恨己。语言平浅简易,情态缠绵凄凉,含蓄蕴藉,言短意长。诗以简洁的语言,刻画了闺人的幽怨情态。着重于从“怨”字落笔。“怨”而坐待,“怨”而皱眉,“怨”而落泪,“怨”而生恨,层层深化主题。至于怨谁?恨谁?作者铺下了无限的空地,抒发一个孤独女子的幽怨之情。

8.第9小节是如何以文学作品为例,说明言不能尽意,也不必尽意的道理的?

【答案】第⑨段分析文学作品言不必尽意时,引用《论语》,陶渊明、钱起、陈子昂、李白、杜工部等人的诗词,内容详尽,说服力强。论证、归纳了美学观点:文学上我们并不以尽量表现为难能可贵。写作时不必要浪费太多笔墨,可以简单含蓄,形象生动,文学作品在欣赏者的头脑里所生的印象和美感,含蓄比尽量流露的还要深刻。

9.第9小节段主要运用了什么论证方法?有什么作用?

【答案】本段运用引用论证、举例论证,列举众多名家古诗词,引用他们的经典作品,论述文学作品言不必尽意的观点,增强说服力。

10.读第10小节,思考为什么音乐也讲究“无言之美”?

【答案】音乐是声音的艺术,唱歌奏乐都离不开声音的变化。但是在唱歌奏乐中,有时音调由宏壮急促而变到低微以至于无声的时候,我们可以发挥想象,体会无声之美的滋味,所以音乐也讲究“无声胜有声”的无言之美。

11.第11小节,第2句中“不一定”能否删去?为什么?

【答案】不能删。“不一定”表推测,表示不是“所有情况”都是指不说话,如果删去就太绝对,与原文不符,体现了议论文语言的准确性和严密性。

12.第11小节这句话“中国有一句谚语说:“金刚怒目,不如菩萨低眉。”所谓怒目,便是流露;所谓低眉,便是含蓄。凡看低头闭目的神像,所生的印象往往特别深刻。”运用了什么论证方法?有什么作用?

【答案】引用论证、举例论证。论证了所谓无言,不一定指不说话,是注重在含蓄不露的观点。

13.如何理解举雕刻的例子,重在讲“含蓄不露”这个特点?

【答案】因为雕刻塑像是无言的,雕塑以静体传神,它的情感有些是流露的,有些是含蓄的。希腊著名雕刻《拉奥孔》中拉奥孔父子三人在临刑前的神情是最好的例证:他们没有挣扎呼号,而是条条筋肉、根根毛发都在暗示一种极苦痛的神情,这便表现出雕塑也注重含蓄之美的道理。

14.读第13小节这里不主张“吐肚子”,与前文的表述是否矛盾?

【答案】不矛盾。这里不主张“吐肚子”指艺术作品表达要含蓄,不要把一切都表现出来,留一大部分让欣赏者自己去领会;前文“吐肚子”指艺术作品不说谎,讲究真实性,“和自然逼真”,把自己的真实想法都表现出来。

课堂总结

通过对本课的学习,我们初步了解了“无言之美”的内涵,同时也得到了一些启示:欣赏艺术作品时,不仅要注意有形有象的部分,还要关注其中的“空白”,懂得感受其中的“无言之美”。

整理论证思路

作者首先从孔子与学生的对话中引出无言的话题,并点明要从美术的角度关注无言之美。接着论证言意关系,并以从言达意的文学为例,说明文学乃至一切艺术都是尽量以言表意,而不能全然以言表意,也无须全然以言表意,即说明无言之美。为了论述自己的观点,作者分别从绘画的选择之美、文学的意蕴之美、音乐的无声之美、雕刻的含蓄不露之美来论证。

无言之美

绘画的选择之美

文学的意蕴之美

音乐的无声之美

雕刻的含蓄不露之美

板书设计

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

无言之美

语文部编 九年级下

新知导入

冰泉冷涩弦凝绝,

凝绝不通声暂歇。

别有幽愁暗恨生,

此时无声胜有声。

(琵琶声)像正在凝结成冰的泉水,又冷又涩不能畅流,弦似乎凝结不动,声音暂时停歇了下来。于无声中另有一番隐藏在内心深处的愁与恨萌生出来,这时虽是无声却胜过有声。

意蕴( ) 寂寥( ) 颦( )

渊穆( ) 铢两悉称( )

惟妙惟肖( ) 信手拈来( )

心旷神怡( ) 栩栩如生( )

目不忍睹( ) 缥缈( )

yùn

liáo

pín

mù

zhū chèn

xiào

niān

kuàng

xǔ

dǔ

piāo miǎo

字词正音

附丽:

尽致:

铢两悉称:

惟妙惟肖:

信手拈来:

轻描淡写:

栩栩如生:

目不忍睹:

附着,依附。

详尽细致,达到极点。

形容两方面轻重相当或优劣相等。

铢两,比喻微小之处。悉,都。称,相当。

形容描写或模仿得非常好,非常逼真。

多形容写文章时词汇或材料丰富,不费思索就能写出来。

着力不多地描写或叙述;谈问题时把重要问题轻轻带过。

栩栩,活泼生动的样子。指艺术形象非常逼真,如同活的一样。

形容景象十分凄惨,使人不忍心看。

词语解释

“瞬息万变”和“变幻莫测”两个词都有变化较快、较多的意思。

“瞬息万变”指在极短的时间内就有很多变化,形容变化很多很快。

“变幻莫测”指事物变化多端,难以揣测,没有规律可循。

词语辨析

栩栩如生:

惟妙惟肖 栩栩如生

同:都形容表现得非常逼真。

异:“惟妙惟肖”偏重于酷似,强调的是形似,意思是模仿得很逼真,真假难辨;“栩栩如生”意为像活的一样,即“如生”,强调的是神似,意思是描写、刻画、创作得像活的一样,好像在动。此外“惟妙惟肖”多表现人的表演和模仿非常逼真传神;“栩栩如生”多指艺术作品,不用来表现人的活动。

例:(1)小弟弟学起猴子来,抓耳挠腮,挤眉弄眼,真是惟妙惟肖。

(2)石壁上雕刻的龙,形态各异,栩栩如生。

形容画作、雕塑中的艺术形象等生动逼真,就像活的一样。

朱光潜(1897—1986),现代美学家,文艺理论家。笔名孟实,安徽桐城人。朱光潜是我国现代美学的开拓者和奠基人之一,也是第一个在中国广泛介绍西方美学的人。他是我国现当代最负盛名并赢得崇高国际声誉的美学大师。主要作品有《文艺心理学》《谈美》《西方美学史》等。

作者介绍

归纳文章层次结构。

第一部分(1~3):用孔子“无言”的事例引出对“言”与“意”的特点及其关系的分析理解。

第二部分(4~12):以文学、音乐、雕塑等各类艺术作品为例,分析言不必尽意、无声胜有声、含蓄不露等所表现出来的无言之美。

第三部分(13):总结观点:说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。

整体感知

课文理解

1.课文第1小节引用孔子的话的作用是什么?

【答案】以孔子的话,引出了“无言”这一话题,引起下文有关美学观点的论述。本文议论的话题是“无言之美”。

2.第2小节有什么作用?

【答案】过渡,引出下文,指出要明了无言的意蕴,宜从美术观点去研究。同时又激发了读者的阅读兴趣。

3. 读第3小节,说说言和意的关系和区别?

【答案】言能达意,但意决不是完全可以言达的。以言达意,只能得其近似,不能完全相等。因为言是固定的,有迹象的;意是变化的,无行踪的。言是散碎的,意是混整的。言是有限的,意是无限的。

4.读4、5小节你同意“美术作品不能说谎”这一观点吗?

【答案】同意。美术作品不能说谎。不说谎包含有两种含义:一、真实表达我们所想说的话。二、把想说的话毫无保留地说出来。这里指美术作品要讲究真实性,虽经过画家理想化改造,加入创作者的人格,但美术创作时不能夸大渲染,改变其真实性,要表现真情实感。

5. 读第6、7小节,怎样理解“假使能够,也并非文学所应希求的”?

【答案】文字语言并不能完全传达情绪意旨,文学作品也不希求情感意旨全都表现出来,所以假如能够充分表情达意,也不是文学创作所希望的,因为文学作品言不必尽意会更有深意和美感。

第二,技术、手法不同。美术家创作时对一种境遇,未表现之先,先加一番选择。选择定的材料还须经过一番理想化,把美术家的人格参加进去,然后表现出来。所表现的只是实物一部分,就连这一部分也不必和实物完全一致。摄影家面对的是客观真实世界,他取景时增加或减少画面物体即可。

第三,美术家的图画较摄影家的相片所引起的美感浓厚,所发生的印象深刻。

6.读第8小节,说说在作者看来,摄影家和美术家的创作有什么不同?

【答案】第一,摄影家和美术家创作时所用材料和用具不同。相片较图画更“和自然逼真”。在同一视域以内的东西,相片都可以包罗尽致,并且体积、比例和实物都两两相称,毫无错误。图画就不然。

7.读第9小节,你能体会到《登幽州台歌》《怨情》这两首诗中“深远”的情感吗?

【答案】陈子昂的《登幽州台歌》中指出古代那些能够礼贤下士的贤明君主已不复可见,后来的贤明之主也来不及见到,自己真是生不逢时;当登台远眺时,只见天地苍茫,不禁感到孤单寂寞,悲从中来,怆然流泪。抒发诗人怀才不遇,空怀报国为民之心不得施展的寂寞无聊之情。

李白的《怨情》大意是美人儿卷起珠帘把双眉紧紧锁闭一直等待,只看见她泪痕湿了两腮,不知道她是恨人还是恨己。语言平浅简易,情态缠绵凄凉,含蓄蕴藉,言短意长。诗以简洁的语言,刻画了闺人的幽怨情态。着重于从“怨”字落笔。“怨”而坐待,“怨”而皱眉,“怨”而落泪,“怨”而生恨,层层深化主题。至于怨谁?恨谁?作者铺下了无限的空地,抒发一个孤独女子的幽怨之情。

8.第9小节是如何以文学作品为例,说明言不能尽意,也不必尽意的道理的?

【答案】第⑨段分析文学作品言不必尽意时,引用《论语》,陶渊明、钱起、陈子昂、李白、杜工部等人的诗词,内容详尽,说服力强。论证、归纳了美学观点:文学上我们并不以尽量表现为难能可贵。写作时不必要浪费太多笔墨,可以简单含蓄,形象生动,文学作品在欣赏者的头脑里所生的印象和美感,含蓄比尽量流露的还要深刻。

9.第9小节段主要运用了什么论证方法?有什么作用?

【答案】本段运用引用论证、举例论证,列举众多名家古诗词,引用他们的经典作品,论述文学作品言不必尽意的观点,增强说服力。

10.读第10小节,思考为什么音乐也讲究“无言之美”?

【答案】音乐是声音的艺术,唱歌奏乐都离不开声音的变化。但是在唱歌奏乐中,有时音调由宏壮急促而变到低微以至于无声的时候,我们可以发挥想象,体会无声之美的滋味,所以音乐也讲究“无声胜有声”的无言之美。

11.第11小节,第2句中“不一定”能否删去?为什么?

【答案】不能删。“不一定”表推测,表示不是“所有情况”都是指不说话,如果删去就太绝对,与原文不符,体现了议论文语言的准确性和严密性。

12.第11小节这句话“中国有一句谚语说:“金刚怒目,不如菩萨低眉。”所谓怒目,便是流露;所谓低眉,便是含蓄。凡看低头闭目的神像,所生的印象往往特别深刻。”运用了什么论证方法?有什么作用?

【答案】引用论证、举例论证。论证了所谓无言,不一定指不说话,是注重在含蓄不露的观点。

13.如何理解举雕刻的例子,重在讲“含蓄不露”这个特点?

【答案】因为雕刻塑像是无言的,雕塑以静体传神,它的情感有些是流露的,有些是含蓄的。希腊著名雕刻《拉奥孔》中拉奥孔父子三人在临刑前的神情是最好的例证:他们没有挣扎呼号,而是条条筋肉、根根毛发都在暗示一种极苦痛的神情,这便表现出雕塑也注重含蓄之美的道理。

14.读第13小节这里不主张“吐肚子”,与前文的表述是否矛盾?

【答案】不矛盾。这里不主张“吐肚子”指艺术作品表达要含蓄,不要把一切都表现出来,留一大部分让欣赏者自己去领会;前文“吐肚子”指艺术作品不说谎,讲究真实性,“和自然逼真”,把自己的真实想法都表现出来。

课堂总结

通过对本课的学习,我们初步了解了“无言之美”的内涵,同时也得到了一些启示:欣赏艺术作品时,不仅要注意有形有象的部分,还要关注其中的“空白”,懂得感受其中的“无言之美”。

整理论证思路

作者首先从孔子与学生的对话中引出无言的话题,并点明要从美术的角度关注无言之美。接着论证言意关系,并以从言达意的文学为例,说明文学乃至一切艺术都是尽量以言表意,而不能全然以言表意,也无须全然以言表意,即说明无言之美。为了论述自己的观点,作者分别从绘画的选择之美、文学的意蕴之美、音乐的无声之美、雕刻的含蓄不露之美来论证。

无言之美

绘画的选择之美

文学的意蕴之美

音乐的无声之美

雕刻的含蓄不露之美

板书设计

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读