人教部编版历史七年级下册第16课明朝的科技、建筑与文学 课件(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版历史七年级下册第16课明朝的科技、建筑与文学 课件(共40张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-16 21:34:00 | ||

图片预览

文档简介

课件40张PPT。风雪山神庙——手刃陆虞候,火烧草料场

八十万禁军教头林冲刺配

后,几经周折后被分到看守草

料场的工作。因下大雪,他外

出买酒御寒,回来发现住的草

屋被风吹倒而而被迫夜宿山神

庙,正因此才凑巧听见门外陆

谦、富安和差拨的谈话,得知自己已被害,而且差点被害死。愤怒中,林冲终于爆发,提枪戳死三人,并将陆谦剖腹剜心。 你知道这一小片段出自哪部小说?你还知道这部小说的哪些知识?第16课 明朝的科技、建筑

与文学第三单元 明清时期:

统一多民族国家的巩固与发展学习目标1.了解北京紫禁城、明长城、李时 珍和《本草纲目》、宋应星和《天工开物》、徐光启和《农政全书》。了解明代的小说和戏剧。

2.培养学生对中国古代工程建筑的审养感受能力,想象能力和鉴赏能力,从而提高整体审美能力。提高审视明代小说和戏 剧的能力。

3.通过学习认识故宫和长城体现了中国古代劳动人民的智慧和创造力,是中华民族的自豪和骄傲;感受到保护文化遗产的必要性和重要性。

【重点】雄伟的北京紫禁城;李时珍和《本草纲目》。

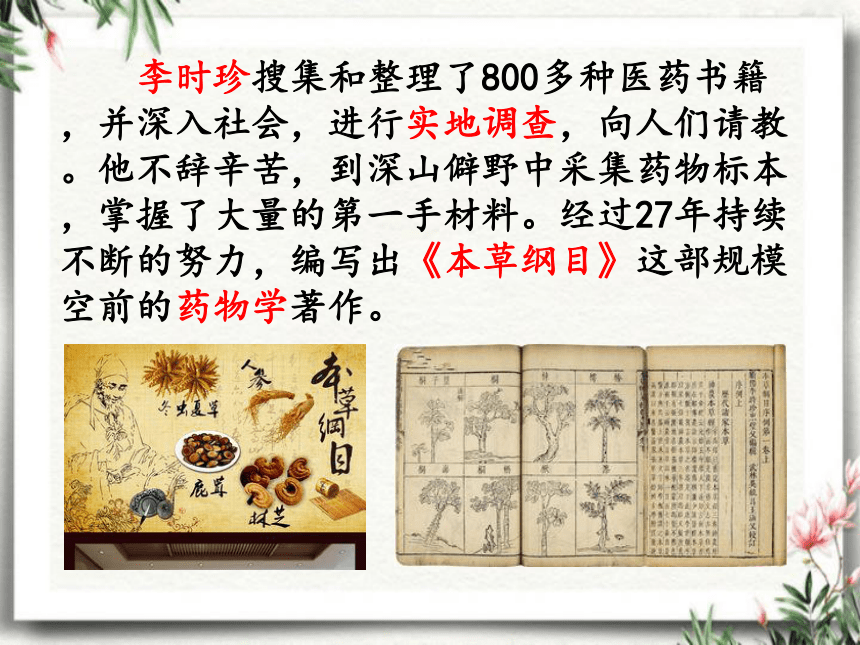

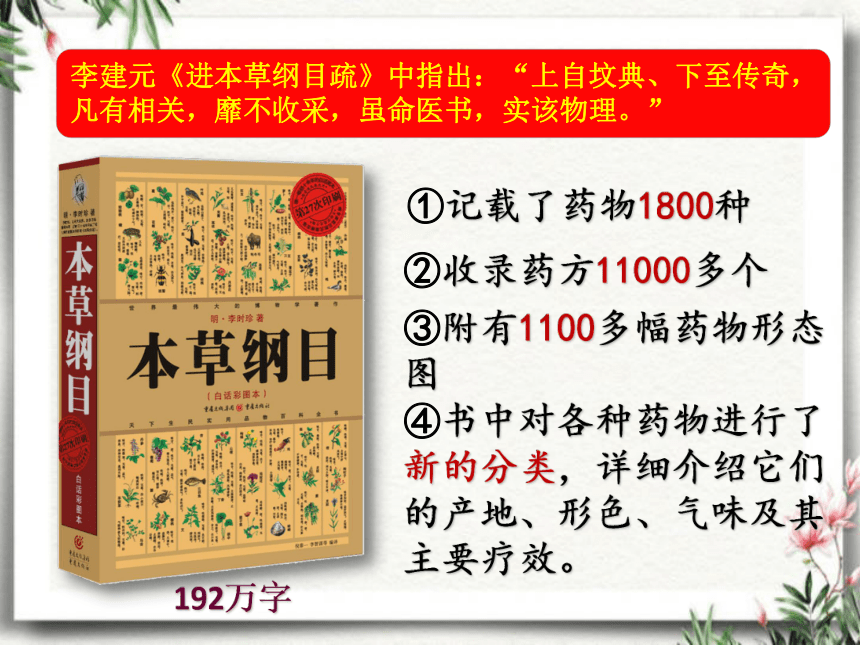

【难点】掌握建筑成就、科技成就的特点。了解小说和戏剧的繁荣。 一、科技著作李时珍与《本草纲目》宋应星与《天工开物》徐光启与《农政全书》科技著作知多少李时珍与《本草纲目》 李时珍是明代杰出的医药学家。他出身于医药世家,从小对医药学产生浓厚兴趣,成年以后随父行医。他潜心专研前人的医学著作,在实践中细心地治疗病人,因此医术提高很快。李时珍通过自己的医疗实践,深感医生对药物的辨识和使用至关重要,有必要对古代的药物学书籍加以整理和补充,编写一部新的医药学著作。 李时珍搜集和整理了800多种医药书籍,并深入社会,进行实地调查,向人们请教。他不辞辛苦,到深山僻野中采集药物标本,掌握了大量的第一手材料。经过27年持续不断的努力,编写出《本草纲目》这部规模空前的药物学著作。李建元《进本草纲目疏》中指出:“上自坟典、下至传奇,凡有相关,靡不收采,虽命医书,实该物理。”①记载了药物1800种②收录药方11000多个③附有1100多幅药物形态图④书中对各种药物进行了新的分类,详细介绍它们的产地、形色、气味及其主要疗效。192万字 《本草纲目》,总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要的地位。《本草纲目》自问世以后,广为流传,17世纪初传入日本和朝鲜,以后又陆续被翻译成拉丁文、法文、俄文、德文、英文等多种文字。思考:如此伟大药物学著作有怎样的作用?请列举我国古代不同时期的医学家或药学家:

战国时医学家 (四诊法)——

东汉末医学家(麻沸散、五禽戏)——

汉末著名医学家(《伤寒杂病论》)——

唐医学家(千金方)——

明代杰出医药学家(《本草纲目》)——

你还知道吗?扁鹊华佗张仲景孙思邈李时珍宋应星与《天工开物》 《天工开物》是一部科技巨著。作者宋应星自幼勤奋好学,读了很多书,知识面十分宽广。他中了举人以后,担任过地方官,公务闲暇时就

专心致志地研究科学技术,

整理各地的农业和手工业生

产技术和经验。宋应星经过

长期的积累和不懈的探究,

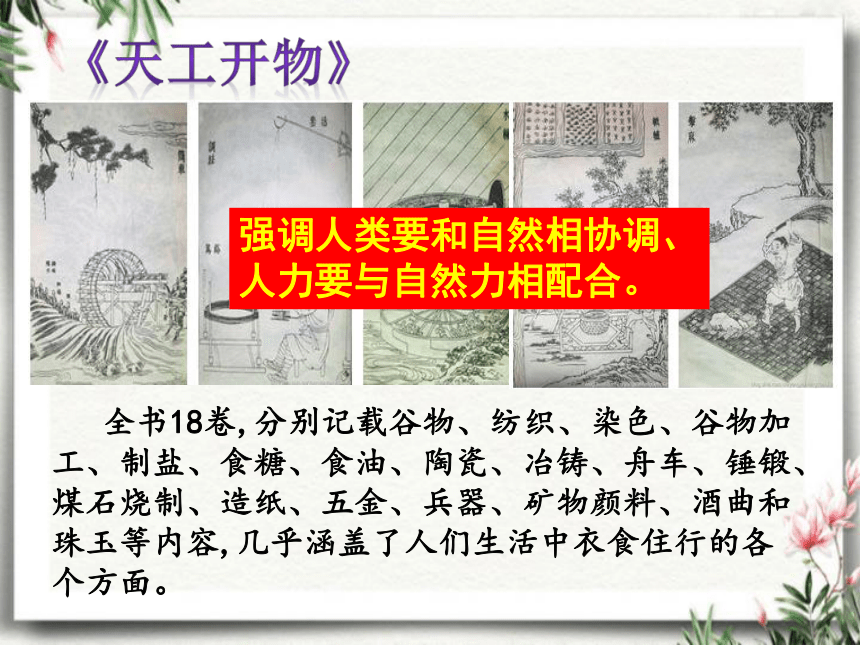

写出了《天工开物》一书。 全书18卷,分别记载谷物、纺织、染色、谷物加工、制盐、食糖、食油、陶瓷、冶铸、舟车、锤锻、煤石烧制、造纸、五金、兵器、矿物颜料、酒曲和珠玉等内容,几乎涵盖了人们生活中衣食住行的各个方面。《天工开物》强调人类要和自然相协调、人力要与自然力相配合。 《天工开物》的内容非常丰富,把各生产部门分为18类,几乎覆盖了当时中国农业和手工业的所有生产、加工部门。宋应星在具体介绍各种物品、生产工具及生产流程时,还绘有 120多幅插图,画面直观生动,描绘了生产过程和各行各业劳动人民的形象。 天覆地载,物数号万,而事亦因之,曲成而不遗,岂人力也哉。

——《天工开物》思考:《天工开物》的问世有什么意义? 《天工开物》一书,对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,记述了中国在当时世界上具有先进水平的科学技术。这部书后来传到国外,被译成日文、法文、德文、英文等多种文字,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。“17世纪的工艺百科全书”徐光启与《农政全书》 《农政全书》也是有关国计民生的科技名著,作者是明代农学家徐光启。全书60卷,约70万字,分为农本、田制、农事、水利、农器、树艺、蚕桑、种植、牧养、制造、荒政等大类。 《农政全书》全面总结了我国古代农业生产的先进经验、技术革新和作者关于农学的创新研究成果,是明代末年一部重要的农业科学巨著。相关史事 明朝中后期,一些西方教士到中国传教,他们带来了有关西方自然科学的书籍。一些中国学者积极学习西方科学知识,并与外国教士合作,翻译西方的科学著作。其中,徐光启与意大利人利玛窦共同翻译了数学著作《几何原本》,对中国数学的发展有着深远的影响。“几何”以及“点”“线”“三角形”“四边形”等术语,就是在这个译本里定下来的”。科技巨著二、明长城和北京城长城是我国古代一项极为雄伟的军事防御建筑工程,也是世界上规模最宏伟的建筑工程。

长城从春秋战国时代开始,直到明朝末年,前后有20多个诸候国和朝代修筑过长城。其中秦、汉、明三个朝代修筑的长城都超过了1万里,如果把历朝历代修筑的长城加在一起,总长度超过了10万余里,大约可以绕地球赤道一圈多。它已经被列为世界的一大奇迹。

明朝建立以后,为了防御北方蒙古贵族南扰,先后18次修筑长城,形成了东起辽东、西至嘉峪关,总长万余里的明长城。明代长城以城墙为主体,由关隘、城台、烽火台等组成,沿线设立卫所,驻守军队,开展屯田,进行生产,并修建了相连的道路,形成为一个完整的军事防御体系。 明长城多用砖、石砌成,十分坚固。明长城辽东 在长城修建史上,明代修筑长城的规模最大,历时最久,布局更合理,技术更先进,设施更为完善,工程质量更为坚固。我们今天所看到的长城,主要是明代修筑的。相关史事 明长城有些城墙,平均高度为7—8米,城基宽6—7米,顶宽平均为4-5米。城墙的外侧设有2米的垛口,垛口上有望口和射洞。在长城沿线重要的位置上还修建关城,是重

要的防御据点和

关卡,著名的有

山海关、居庸关

、平型关、雁门

关、嘉峪关等。居庸关嘉峪关位于甘肃省戈壁滩上,是万里长城西端的终点。是扼守河西走廊的第一要关隘,也是古代丝路必经之地。地势险要,建筑雄伟,自古有“天下雄关”之称。山海关坐落河北省秦皇岛东北,是华北与东北交通必经的关隘。关城北倚峰峦叠翠的燕山山脉,南临波涛汹涌的渤海湾,因此得名。有“天下第一关”之称。 长城处于北方游牧地区与农耕地区的连接线上,在它附近的多民族聚集的地区,建立了许多农牧贸易场所,使长城同时成为各民族交往的纽带。北京城 明朝的北京城是在元大都的基础上,经过大规模的扩建和改造发展起来的。明朝第三个皇帝明成祖取得帝位以后,选定北京为都城,从1406年开始对北京城进行大规模的的营建,历时15年,1420年基本建成,次年正式迁都北京。明朝北京城平面图宫城皇 城

外 城 明朝北京城有宫城、皇城、内城和外城。宫城即紫禁城,占地面积72万平方米,是北京城的核心。皇城在宫城的外面,周长9 000多米,设有6个门。内城又在皇城的外面,周长约23千米,设有9个门。外城在内城南面,设有7个城门。 整个北京城平面呈“凸”字形,由一个中轴线纵贯南北,从宫城到外城都以这条中轴线对称展开,均衡布局,形成了完整而和谐的巨大建筑群。明朝北京城平面图 北京城的建筑,以宫殿为重点,并建有坛庙、宫苑、王府、城垣、城楼、官衙、仓库、寺观、桥梁、大街小巷、工商场所、以及其他各种民生设施。宫

城皇 城

外 城宫城就是紫禁城(即故宫,是明清两朝24位皇帝居住的地方) 是当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群。北京城(京城、皇城、宫城) 明朝共有16个皇帝,其中13个皇帝葬在北京西北郊。古代帝王的坟墓称作陵,,这13个皇帝的墓葬于是被統称为“明十三陵”。明十三陵总体看是一个统-一的体,共用一条7千米长的神道,建筑形式大同小异,地上是庞大的祭祀建筑群,地下是墓室。但每座陵墓又自成系統,规模大小不一,其中明成祖的长陵规模最大。已经发掘的定陵,是明神宗的陵墓。相关史事三、小说和艺术 明朝时候,文学艺术的发展与市民文化结合起来,小说、戏曲等大众文化的文学艺术形式有了突出的发展,尤其是产生了一批脍炙人口的小说,最著名的是长篇章回体小说《三国志通俗演义》《水浒传》和《西游记》。《水浒传》主要内容《西游记》《三国

演义》价值成书

时间作者书名罗贯中元末

明初叙述东汉末年和三国时期的政治和军事斗争我国最早的一部长篇历史小说施耐庵元末

明初描写北宋末农民起义,歌颂农民的斗争精神。我国第一部以农民起义为题材的长篇小说吴承恩明朝反映了人民蔑视封建统治和敢于斗争的精神。是一部具有浓郁浪漫主义气息的长篇神话小说阅读课本,完成下表。西游记水浒传三国演义明朝三大著

名小说说说这是哪些

名著里的场景?相关史事 自秦汉以来,汉赋、唐诗、宋词、唐宋散文、元曲等文学创作各领风骚。到了明代,小说、戏曲等大众文学流行起来。尤其是小说创作,在明代处于黄金时期,在中国古代文学史发展史上占有重要地位。 明代的这三部小说,虽然主题和风格各异,但都规模宏大,结构严整,情节曲折,想象丰富,语言生动,问世后在社会上广泛流传,家喻户晓,深受广大民众的喜爱,并对以后的小说、戏剧等文学艺术创作产生了深远的影响。 明朝时期,书画艺术继续发展,出现了书法名家董其昌、绘画名家徐渭等。戏剧表演成为城乡人民重要的文化活动。不少剧作家创作了许多优秀的作品。汤显祖是明朝后期最负盛名的戏剧家。他的代表作《牡丹亭》曲文流丽,人物内心描写细致,通过杜丽娘和柳梦梅神奇的爱情故事,有力地批判了吃人的封建礼教,达到了很高的艺术水准。董其昌书法徐渭的画著名剧作家:

他的代表作:汤显祖 《牡丹亭》 本课小结明长城和北京城明长城:科技名著明朝的科技建筑与文学小说:小说和艺术戏剧:汤显祖《牡丹亭》李时珍:《本草纲目》北京城:由宫城、皇城、内城和外城组成宋应星:《天工开物》徐光启:《农政全书》罗贯中:《三国演义》施耐庵:《水浒传》吴承恩:《西游记》艺术:书法:董其昌绘画:徐渭知识拓展 明末的徐霞客长年旅行,游历名山大川,走遍大半个中国。他坚持写日记30多年,留下了60余万字的游记资料。后人将这些日记整理成《徐霞客游记》一书。这部书详细记录了各地的地理、水文、地质、植物等现象,以及经济、交通、城镇聚落、风土文物等,其中对喀斯特地貌的考察和记录,居当时世界的先进水平。作者写景写物具体形象,情景交融,表现出很高的艺术性。《徐霞客游记》既是地理学巨著,也是文学名著。《徐霞客游记》

八十万禁军教头林冲刺配

后,几经周折后被分到看守草

料场的工作。因下大雪,他外

出买酒御寒,回来发现住的草

屋被风吹倒而而被迫夜宿山神

庙,正因此才凑巧听见门外陆

谦、富安和差拨的谈话,得知自己已被害,而且差点被害死。愤怒中,林冲终于爆发,提枪戳死三人,并将陆谦剖腹剜心。 你知道这一小片段出自哪部小说?你还知道这部小说的哪些知识?第16课 明朝的科技、建筑

与文学第三单元 明清时期:

统一多民族国家的巩固与发展学习目标1.了解北京紫禁城、明长城、李时 珍和《本草纲目》、宋应星和《天工开物》、徐光启和《农政全书》。了解明代的小说和戏剧。

2.培养学生对中国古代工程建筑的审养感受能力,想象能力和鉴赏能力,从而提高整体审美能力。提高审视明代小说和戏 剧的能力。

3.通过学习认识故宫和长城体现了中国古代劳动人民的智慧和创造力,是中华民族的自豪和骄傲;感受到保护文化遗产的必要性和重要性。

【重点】雄伟的北京紫禁城;李时珍和《本草纲目》。

【难点】掌握建筑成就、科技成就的特点。了解小说和戏剧的繁荣。 一、科技著作李时珍与《本草纲目》宋应星与《天工开物》徐光启与《农政全书》科技著作知多少李时珍与《本草纲目》 李时珍是明代杰出的医药学家。他出身于医药世家,从小对医药学产生浓厚兴趣,成年以后随父行医。他潜心专研前人的医学著作,在实践中细心地治疗病人,因此医术提高很快。李时珍通过自己的医疗实践,深感医生对药物的辨识和使用至关重要,有必要对古代的药物学书籍加以整理和补充,编写一部新的医药学著作。 李时珍搜集和整理了800多种医药书籍,并深入社会,进行实地调查,向人们请教。他不辞辛苦,到深山僻野中采集药物标本,掌握了大量的第一手材料。经过27年持续不断的努力,编写出《本草纲目》这部规模空前的药物学著作。李建元《进本草纲目疏》中指出:“上自坟典、下至传奇,凡有相关,靡不收采,虽命医书,实该物理。”①记载了药物1800种②收录药方11000多个③附有1100多幅药物形态图④书中对各种药物进行了新的分类,详细介绍它们的产地、形色、气味及其主要疗效。192万字 《本草纲目》,总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要的地位。《本草纲目》自问世以后,广为流传,17世纪初传入日本和朝鲜,以后又陆续被翻译成拉丁文、法文、俄文、德文、英文等多种文字。思考:如此伟大药物学著作有怎样的作用?请列举我国古代不同时期的医学家或药学家:

战国时医学家 (四诊法)——

东汉末医学家(麻沸散、五禽戏)——

汉末著名医学家(《伤寒杂病论》)——

唐医学家(千金方)——

明代杰出医药学家(《本草纲目》)——

你还知道吗?扁鹊华佗张仲景孙思邈李时珍宋应星与《天工开物》 《天工开物》是一部科技巨著。作者宋应星自幼勤奋好学,读了很多书,知识面十分宽广。他中了举人以后,担任过地方官,公务闲暇时就

专心致志地研究科学技术,

整理各地的农业和手工业生

产技术和经验。宋应星经过

长期的积累和不懈的探究,

写出了《天工开物》一书。 全书18卷,分别记载谷物、纺织、染色、谷物加工、制盐、食糖、食油、陶瓷、冶铸、舟车、锤锻、煤石烧制、造纸、五金、兵器、矿物颜料、酒曲和珠玉等内容,几乎涵盖了人们生活中衣食住行的各个方面。《天工开物》强调人类要和自然相协调、人力要与自然力相配合。 《天工开物》的内容非常丰富,把各生产部门分为18类,几乎覆盖了当时中国农业和手工业的所有生产、加工部门。宋应星在具体介绍各种物品、生产工具及生产流程时,还绘有 120多幅插图,画面直观生动,描绘了生产过程和各行各业劳动人民的形象。 天覆地载,物数号万,而事亦因之,曲成而不遗,岂人力也哉。

——《天工开物》思考:《天工开物》的问世有什么意义? 《天工开物》一书,对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,记述了中国在当时世界上具有先进水平的科学技术。这部书后来传到国外,被译成日文、法文、德文、英文等多种文字,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。“17世纪的工艺百科全书”徐光启与《农政全书》 《农政全书》也是有关国计民生的科技名著,作者是明代农学家徐光启。全书60卷,约70万字,分为农本、田制、农事、水利、农器、树艺、蚕桑、种植、牧养、制造、荒政等大类。 《农政全书》全面总结了我国古代农业生产的先进经验、技术革新和作者关于农学的创新研究成果,是明代末年一部重要的农业科学巨著。相关史事 明朝中后期,一些西方教士到中国传教,他们带来了有关西方自然科学的书籍。一些中国学者积极学习西方科学知识,并与外国教士合作,翻译西方的科学著作。其中,徐光启与意大利人利玛窦共同翻译了数学著作《几何原本》,对中国数学的发展有着深远的影响。“几何”以及“点”“线”“三角形”“四边形”等术语,就是在这个译本里定下来的”。科技巨著二、明长城和北京城长城是我国古代一项极为雄伟的军事防御建筑工程,也是世界上规模最宏伟的建筑工程。

长城从春秋战国时代开始,直到明朝末年,前后有20多个诸候国和朝代修筑过长城。其中秦、汉、明三个朝代修筑的长城都超过了1万里,如果把历朝历代修筑的长城加在一起,总长度超过了10万余里,大约可以绕地球赤道一圈多。它已经被列为世界的一大奇迹。

明朝建立以后,为了防御北方蒙古贵族南扰,先后18次修筑长城,形成了东起辽东、西至嘉峪关,总长万余里的明长城。明代长城以城墙为主体,由关隘、城台、烽火台等组成,沿线设立卫所,驻守军队,开展屯田,进行生产,并修建了相连的道路,形成为一个完整的军事防御体系。 明长城多用砖、石砌成,十分坚固。明长城辽东 在长城修建史上,明代修筑长城的规模最大,历时最久,布局更合理,技术更先进,设施更为完善,工程质量更为坚固。我们今天所看到的长城,主要是明代修筑的。相关史事 明长城有些城墙,平均高度为7—8米,城基宽6—7米,顶宽平均为4-5米。城墙的外侧设有2米的垛口,垛口上有望口和射洞。在长城沿线重要的位置上还修建关城,是重

要的防御据点和

关卡,著名的有

山海关、居庸关

、平型关、雁门

关、嘉峪关等。居庸关嘉峪关位于甘肃省戈壁滩上,是万里长城西端的终点。是扼守河西走廊的第一要关隘,也是古代丝路必经之地。地势险要,建筑雄伟,自古有“天下雄关”之称。山海关坐落河北省秦皇岛东北,是华北与东北交通必经的关隘。关城北倚峰峦叠翠的燕山山脉,南临波涛汹涌的渤海湾,因此得名。有“天下第一关”之称。 长城处于北方游牧地区与农耕地区的连接线上,在它附近的多民族聚集的地区,建立了许多农牧贸易场所,使长城同时成为各民族交往的纽带。北京城 明朝的北京城是在元大都的基础上,经过大规模的扩建和改造发展起来的。明朝第三个皇帝明成祖取得帝位以后,选定北京为都城,从1406年开始对北京城进行大规模的的营建,历时15年,1420年基本建成,次年正式迁都北京。明朝北京城平面图宫城皇 城

外 城 明朝北京城有宫城、皇城、内城和外城。宫城即紫禁城,占地面积72万平方米,是北京城的核心。皇城在宫城的外面,周长9 000多米,设有6个门。内城又在皇城的外面,周长约23千米,设有9个门。外城在内城南面,设有7个城门。 整个北京城平面呈“凸”字形,由一个中轴线纵贯南北,从宫城到外城都以这条中轴线对称展开,均衡布局,形成了完整而和谐的巨大建筑群。明朝北京城平面图 北京城的建筑,以宫殿为重点,并建有坛庙、宫苑、王府、城垣、城楼、官衙、仓库、寺观、桥梁、大街小巷、工商场所、以及其他各种民生设施。宫

城皇 城

外 城宫城就是紫禁城(即故宫,是明清两朝24位皇帝居住的地方) 是当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群。北京城(京城、皇城、宫城) 明朝共有16个皇帝,其中13个皇帝葬在北京西北郊。古代帝王的坟墓称作陵,,这13个皇帝的墓葬于是被統称为“明十三陵”。明十三陵总体看是一个统-一的体,共用一条7千米长的神道,建筑形式大同小异,地上是庞大的祭祀建筑群,地下是墓室。但每座陵墓又自成系統,规模大小不一,其中明成祖的长陵规模最大。已经发掘的定陵,是明神宗的陵墓。相关史事三、小说和艺术 明朝时候,文学艺术的发展与市民文化结合起来,小说、戏曲等大众文化的文学艺术形式有了突出的发展,尤其是产生了一批脍炙人口的小说,最著名的是长篇章回体小说《三国志通俗演义》《水浒传》和《西游记》。《水浒传》主要内容《西游记》《三国

演义》价值成书

时间作者书名罗贯中元末

明初叙述东汉末年和三国时期的政治和军事斗争我国最早的一部长篇历史小说施耐庵元末

明初描写北宋末农民起义,歌颂农民的斗争精神。我国第一部以农民起义为题材的长篇小说吴承恩明朝反映了人民蔑视封建统治和敢于斗争的精神。是一部具有浓郁浪漫主义气息的长篇神话小说阅读课本,完成下表。西游记水浒传三国演义明朝三大著

名小说说说这是哪些

名著里的场景?相关史事 自秦汉以来,汉赋、唐诗、宋词、唐宋散文、元曲等文学创作各领风骚。到了明代,小说、戏曲等大众文学流行起来。尤其是小说创作,在明代处于黄金时期,在中国古代文学史发展史上占有重要地位。 明代的这三部小说,虽然主题和风格各异,但都规模宏大,结构严整,情节曲折,想象丰富,语言生动,问世后在社会上广泛流传,家喻户晓,深受广大民众的喜爱,并对以后的小说、戏剧等文学艺术创作产生了深远的影响。 明朝时期,书画艺术继续发展,出现了书法名家董其昌、绘画名家徐渭等。戏剧表演成为城乡人民重要的文化活动。不少剧作家创作了许多优秀的作品。汤显祖是明朝后期最负盛名的戏剧家。他的代表作《牡丹亭》曲文流丽,人物内心描写细致,通过杜丽娘和柳梦梅神奇的爱情故事,有力地批判了吃人的封建礼教,达到了很高的艺术水准。董其昌书法徐渭的画著名剧作家:

他的代表作:汤显祖 《牡丹亭》 本课小结明长城和北京城明长城:科技名著明朝的科技建筑与文学小说:小说和艺术戏剧:汤显祖《牡丹亭》李时珍:《本草纲目》北京城:由宫城、皇城、内城和外城组成宋应星:《天工开物》徐光启:《农政全书》罗贯中:《三国演义》施耐庵:《水浒传》吴承恩:《西游记》艺术:书法:董其昌绘画:徐渭知识拓展 明末的徐霞客长年旅行,游历名山大川,走遍大半个中国。他坚持写日记30多年,留下了60余万字的游记资料。后人将这些日记整理成《徐霞客游记》一书。这部书详细记录了各地的地理、水文、地质、植物等现象,以及经济、交通、城镇聚落、风土文物等,其中对喀斯特地貌的考察和记录,居当时世界的先进水平。作者写景写物具体形象,情景交融,表现出很高的艺术性。《徐霞客游记》既是地理学巨著,也是文学名著。《徐霞客游记》

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源