人教2019版高中历史必修中外历史纲要下 第4课 中古时期的亚洲 课件(共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教2019版高中历史必修中外历史纲要下 第4课 中古时期的亚洲 课件(共49张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 22.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-17 14:59:52 | ||

图片预览

文档简介

课件49张PPT。学习目标:

1、掌握伊斯兰教的发展、穆默德的主要活动;认识伊斯兰教在阿拉伯半岛统一中的作用。

2.了解灿烂的阿拉伯文化,理解阿拉伯文化的主要贡献及其影响。

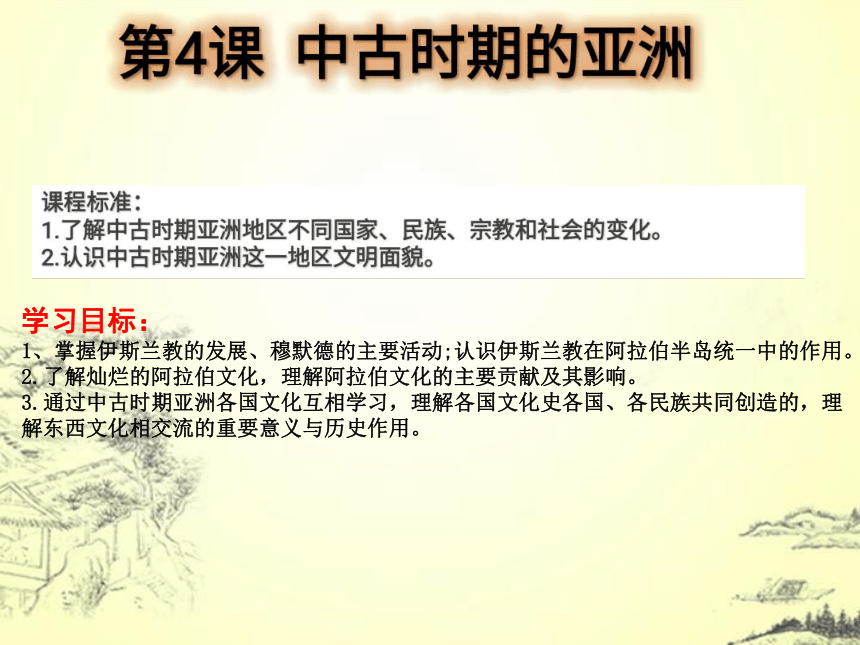

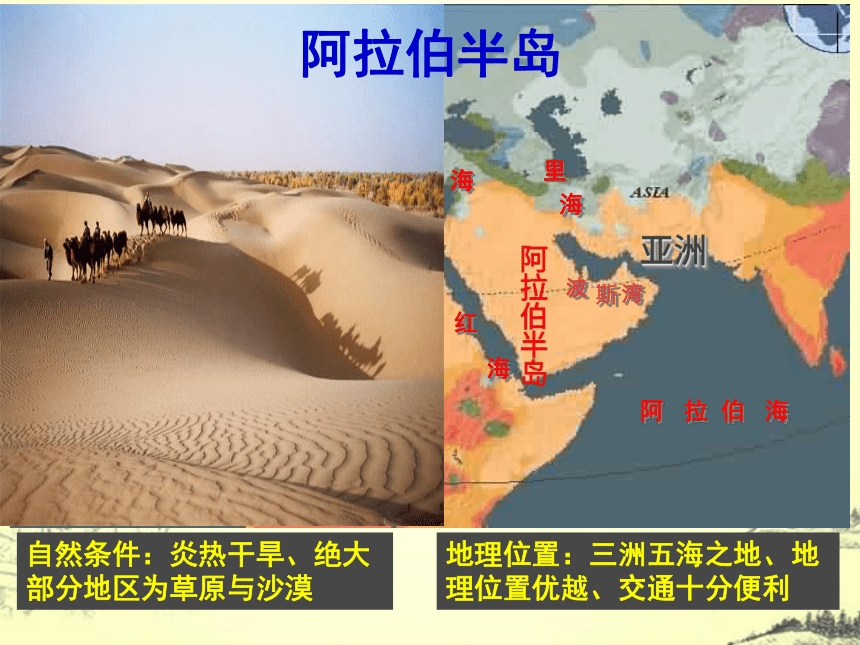

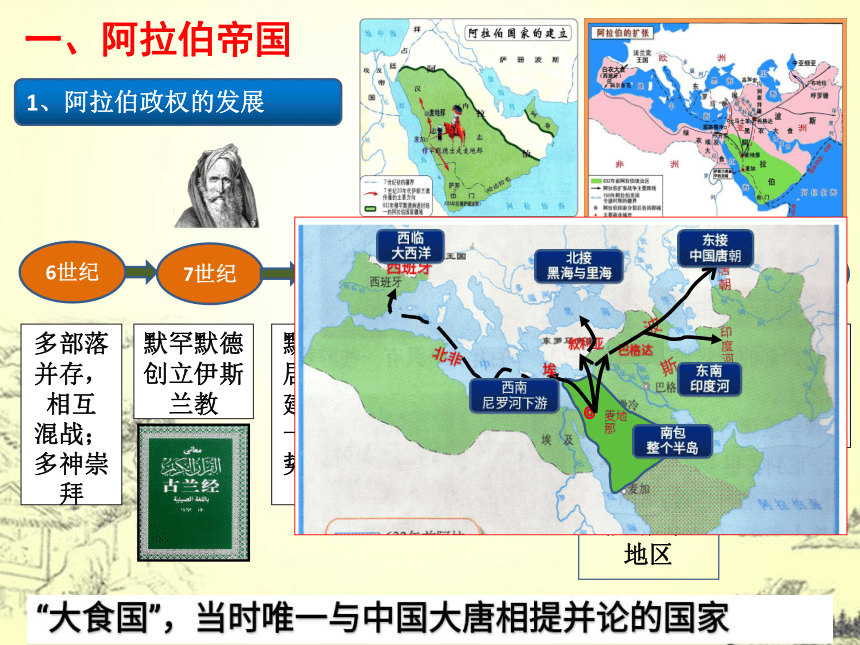

3.通过中古时期亚洲各国文化互相学习,理解各国文化史各国、各民族共同创造的,理解东西文化相交流的重要意义与历史作用。中古时期的亚洲地中海黑 海里海阿 拉 伯 海红波斯湾海自然条件:炎热干旱、绝大部分地区为草原与沙漠地理位置:三洲五海之地、地理位置优越、交通十分便利阿拉伯半岛1、阿拉伯政权的发展7世纪多部落并存,相互

混战;

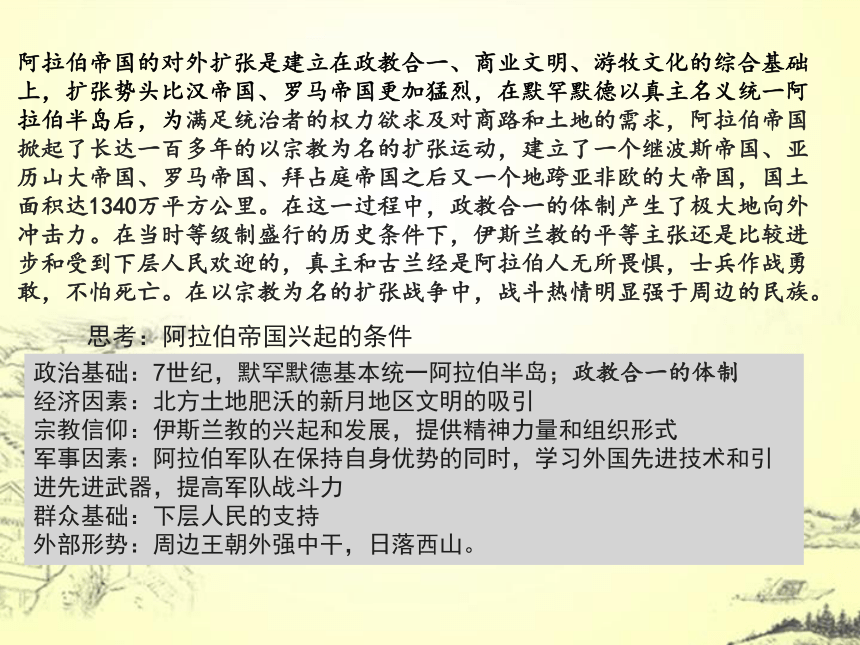

多神崇拜6世纪622年默罕默德迁居麦地那,建立政教合一的政权,势力范围逐渐扩大8世纪中期建立地跨亚非欧三国的大帝国632年穆罕默德去世,阿拉伯半岛基本统一7世纪中期大规模对外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区一、阿拉伯帝国思考:阿拉伯帝国兴起的条件政治基础:7世纪,默罕默德基本统一阿拉伯半岛;政教合一的体制

经济因素:北方土地肥沃的新月地区文明的吸引

宗教信仰:伊斯兰教的兴起和发展,提供精神力量和组织形式

军事因素:阿拉伯军队在保持自身优势的同时,学习外国先进技术和引进先进武器,提高军队战斗力

群众基础:下层人民的支持

外部形势:周边王朝外强中干,日落西山。阿拉伯帝国的对外扩张是建立在政教合一、商业文明、游牧文化的综合基础上,扩张势头比汉帝国、罗马帝国更加猛烈,在默罕默德以真主名义统一阿拉伯半岛后,为满足统治者的权力欲求及对商路和土地的需求,阿拉伯帝国掀起了长达一百多年的以宗教为名的扩张运动,建立了一个继波斯帝国、亚历山大帝国、罗马帝国、拜占庭帝国之后又一个地跨亚非欧的大帝国,国土面积达1340万平方公里。在这一过程中,政教合一的体制产生了极大地向外冲击力。在当时等级制盛行的历史条件下,伊斯兰教的平等主张还是比较进步和受到下层人民欢迎的,真主和古兰经是阿拉伯人无所畏惧,士兵作战勇敢,不怕死亡。在以宗教为名的扩张战争中,战斗热情明显强于周边的民族。穆罕默德人物扫描

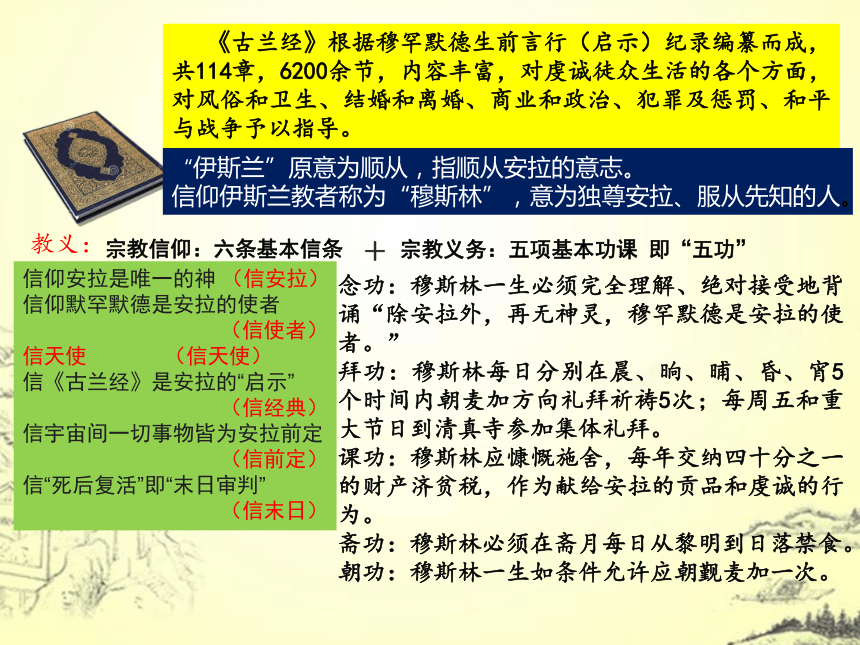

穆罕默德(约570-632)出生于麦加城,12岁随叔父的商队来往于巴勒斯坦和叙利亚,见多识广,25岁与麦加富孀结婚。此后,他潜心思考社会与人生问题,创立了伊斯兰教。“伊斯兰”意为“顺从”,即顺从和信仰真主阿拉;信奉伊斯兰教的人称为“穆斯林”。伊斯兰教的经典是《古兰经》。 《古兰经》根据穆罕默德生前言行(启示)纪录编纂而成,共114章,6200余节,内容丰富,对虔诚徒众生活的各个方面,对风俗和卫生、结婚和离婚、商业和政治、犯罪及惩罚、和平与战争予以指导。“伊斯兰”原意为顺从,指顺从安拉的意志。

信仰伊斯兰教者称为“穆斯林”,意为独尊安拉、服从先知的人。信仰安拉是唯一的神 (信安拉)

信仰默罕默德是安拉的使者

(信使者)

信天使 (信天使)

信《古兰经》是安拉的“启示”

(信经典)

信宇宙间一切事物皆为安拉前定

(信前定)

信“死后复活”即“末日审判”

(信末日)念功:穆斯林一生必须完全理解、绝对接受地背诵“除安拉外,再无神灵,穆罕默德是安拉的使者。”

拜功:穆斯林每日分别在晨、晌、晡、昏、宵5个时间内朝麦加方向礼拜祈祷5次;每周五和重大节日到清真寺参加集体礼拜。

课功:穆斯林应慷慨施舍,每年交纳四十分之一的财产济贫税,作为献给安拉的贡品和虔诚的行为。

斋功:穆斯林必须在斋月每日从黎明到日落禁食。

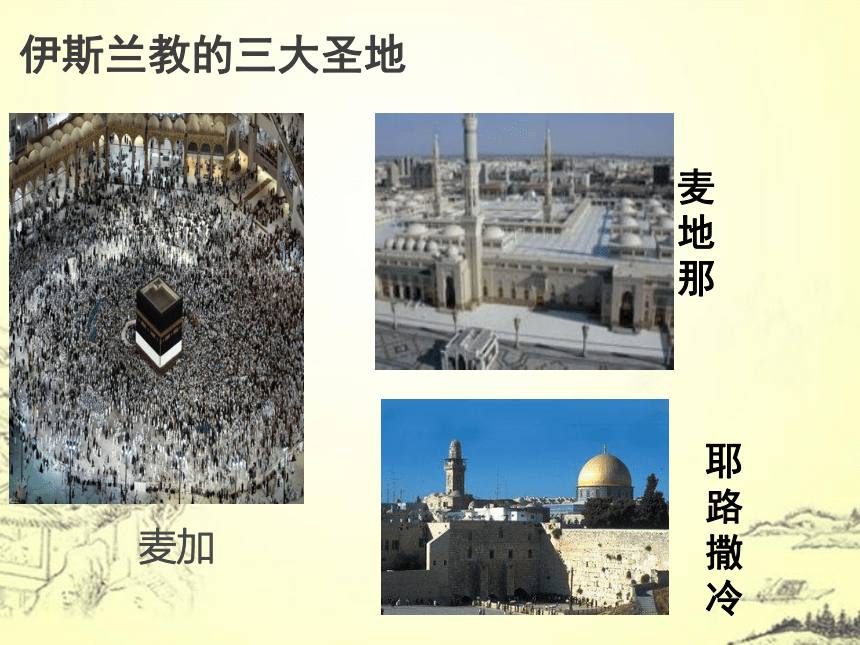

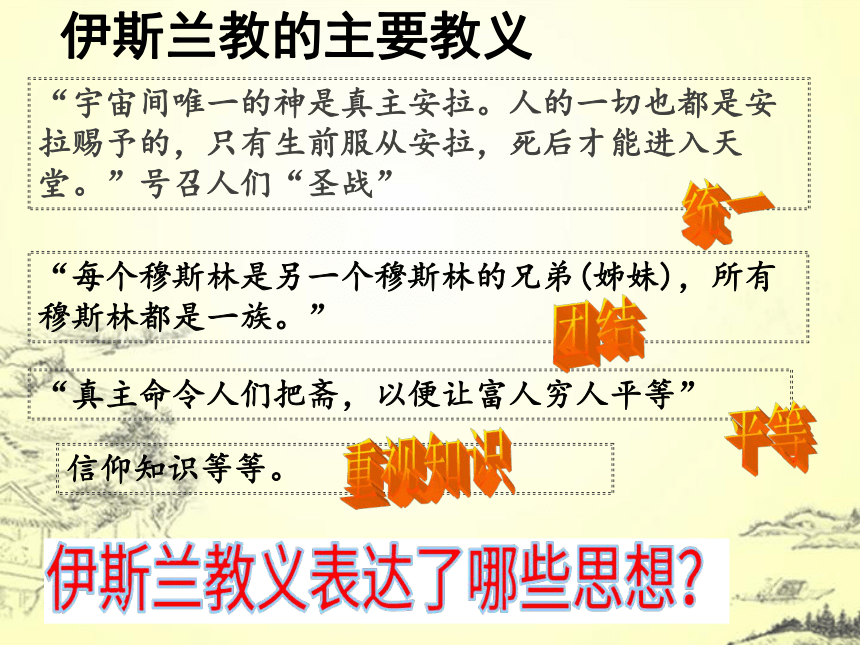

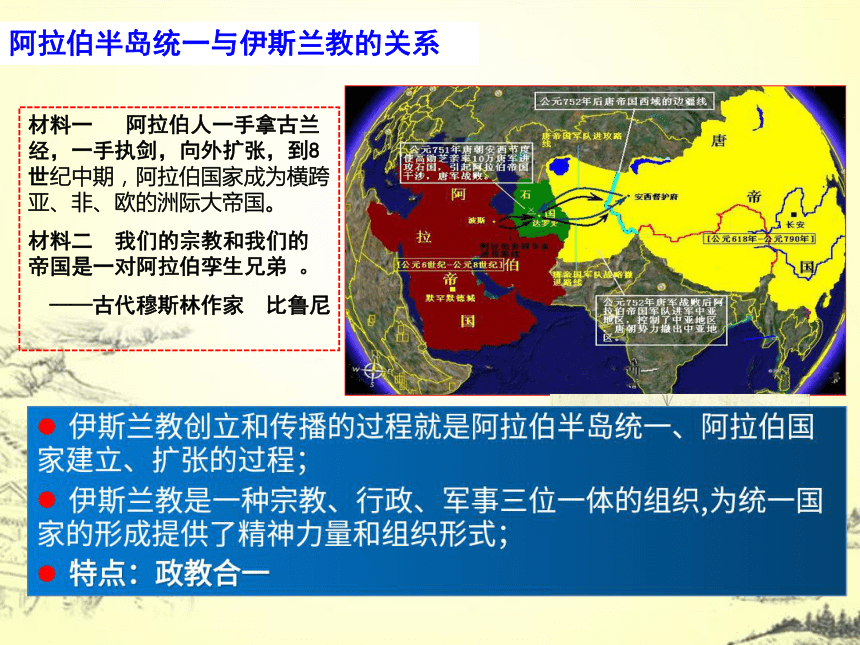

朝功:穆斯林一生如条件允许应朝觐麦加一次。教义:宗教信仰:六条基本信条+宗教义务:五项基本功课 即“五功”麦加伊斯兰教的三大圣地麦地那耶路撒冷“宇宙间唯一的神是真主安拉。人的一切也都是安拉赐予的,只有生前服从安拉,死后才能进入天堂。”号召人们“圣战”信仰知识等等。“每个穆斯林是另一个穆斯林的兄弟(姊妹),所有穆斯林都是一族。”“真主命令人们把斋,以便让富人穷人平等”伊斯兰教的主要教义阿拉伯半岛统一与伊斯兰教的关系材料一 阿拉伯人一手拿古兰经,一手执剑,向外扩张,到8世纪中期,阿拉伯国家成为横跨亚、非、欧的洲际大帝国。

材料二 我们的宗教和我们的帝国是一对阿拉伯孪生兄弟 。

——古代穆斯林作家 比鲁尼

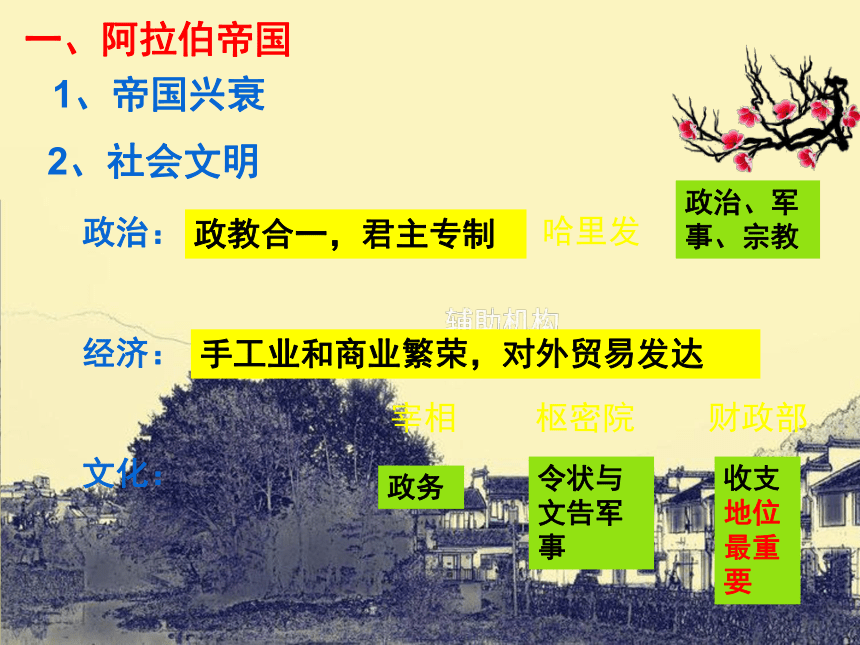

一、阿拉伯帝国1、帝国兴衰2、社会文明政治:

经济:

文化:政治、军事、宗教政务令状与文告军事收支

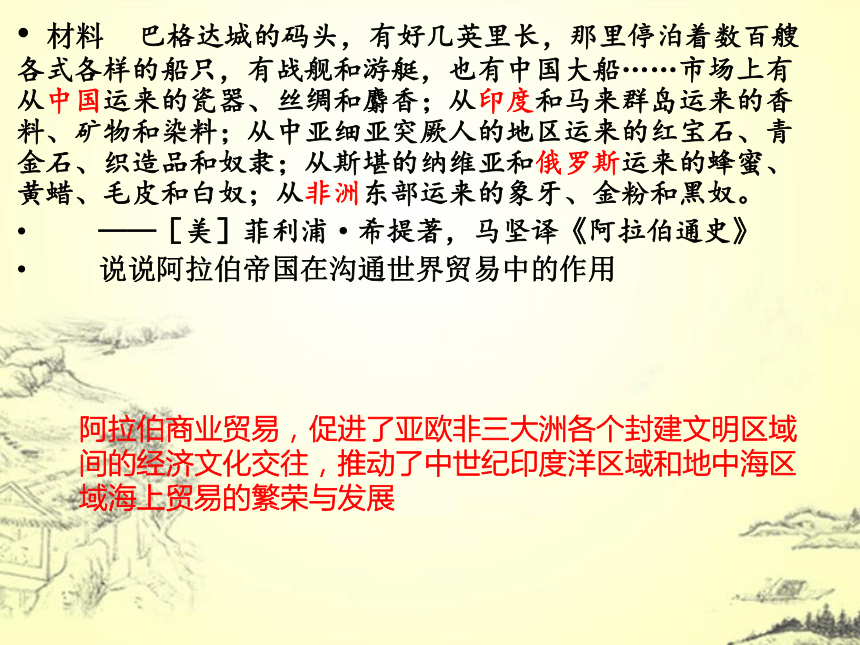

地位最重要哈里发宰相枢密院财政部政教合一,君主专制手工业和商业繁荣,对外贸易发达 材料 巴格达城的码头,有好几英里长,那里停泊着数百艘各式各样的船只,有战舰和游艇,也有中国大船……市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度和马来群岛运来的香料、矿物和染料;从中亚细亚突厥人的地区运来的红宝石、青金石、织造品和奴隶;从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡、毛皮和白奴;从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴。

——[美]菲利浦·希提著,马坚译《阿拉伯通史》

说说阿拉伯帝国在沟通世界贸易中的作用

阿拉伯商业贸易,促进了亚欧非三大洲各个封建文明区域间的经济文化交往,推动了中世纪印度洋区域和地中海区域海上贸易的繁荣与发展一、阿拉伯帝国1、帝国兴衰2、社会文明政治:

经济:

文化:政教合一,君主专制手工业和商业繁荣,对外贸易发达多方面的成就突出,沟通、影响东西方文明,独特的伊斯兰教印记 。医学:拉齐斯:著名的临床外科专家,是外科串线法的发明者,著有《天花与麻疹》《医学集成》等重要著作,被誉为“阿拉伯的盖伦”,对西方医学产生很大影响文学:《一千零一夜》:又译《天方夜谭》,以波斯民间故事为蓝本,后又吸收印度、希腊、埃及等童话寓言以及大量阿拉伯故事而成。科学:花刺子密:天文学家、数学家、地理学家,曾对本初子午线一度之长进行测量,据此推算地球的圆周和体积;编写了世界上最早的“天文表”。著有《积分和方程计算法》建筑艺术:清真寺是阿拉伯建筑艺术的集中体现,晚期受到印度建筑艺术的影响阿拉伯人在本民族文化的基础上,吸取亚非古国文明的营养,融汇古希腊罗马文明的精华,创造了兼容东西方文明的阿拉伯文化。

开放性;包容性;多元性阿拉伯文化的特点 材料 众所周知,伊斯兰教文明在征服后几个世纪中,逐渐发展成为一种带有基督教、犹太教、琐罗亚斯德教和阿拉伯宗教的成分,带有希腊-罗马、波斯-美索不达亚米的行政、文化和科学各成分的综合体。因此,它不仅仅是古代各种文化的拼凑,而是原有文明的新的综合。它虽然来源不一,但却明显带有阿拉伯伊斯兰教的独特印记。

----(美)斯坦夫里阿诺斯《全球通史》阿拉伯文化的特点阿拉伯人在本民族文化的基础上,吸取亚非古国文明的营养,融汇古希腊罗马文明的精华,创造了兼容东西方文明的阿拉伯文化。

开放性;包容性;多元性中国印度 造纸术

指南针

火药等棉花、

食糖等欧

洲穆罕默德说:学问虽远在中国,亦当求之。阿拉伯帝国阿拉伯数字:古代印度人首创,阿拉伯人将这种数字改进并传播到全世界;创立了完整的代数学。一、阿拉伯帝国1、帝国兴衰2、社会文明政治:

经济:

文化:政教合一,君主专制手工业和商业繁荣,对外贸易发达多方面的成就突出,沟通、影响东西方文明,独特的伊斯兰教印记 。阿拉伯文化繁荣的原因:

①政局稳定,国家统一。②经济繁荣

③哈里发重视知识、人才

④吸收、融合了东西方优秀文化。贡献:创立伊斯兰教;建立阿拉伯国家政权,统一阿拉伯半岛。

特点:开放性;包容性;多元性等,融合东西方文化,

成为东西方文化交流的桥梁。巩固练习

阿拉伯帝国在东西方交流中的内容和积极作用?(1)贸易交流:(2)文化交流:(3)技术交流 ?交流的内容阿拉伯帝国曾是地跨亚非欧三洲的大帝国,扼三洲要冲,控制连接亚欧的商路,有海上贸易和陆上贸易。阿拉伯人继承和发展了被征服地区的文化,在文学、艺术和思想上取得重要成就,又将它们贡献给了人类,成为东西方文化交流的桥梁,对东西方文化发展产生了巨大影响。①阿拉伯的三角帆船传到西方,推动三桅船的制造,有利于新航路的开辟。

②阿拉伯人将许多中国的发明,如指南针、火药等传到西方,推动西方社会的转型。?积极作用

(1)对西方:推动西方社会的转型

①阿拉伯人把东方的技术,尤其是中国的发明创造传入西方,有利于西方社会的转型;为西欧探索新航路提供了技术支持。

②阿拉伯文版本保留的古希腊罗马文化译成拉丁文重回欧洲,促进了文艺复兴的到来。

③阿拉伯人在自然科学领域的成就促进了欧洲自然科学的发展。

(2)对中国:阿拉伯的文学、天文学、医药学和数学等对中国文化发展产生重要影响。二、奥斯曼帝国的兴起1.奥斯曼帝国的发展二、奥斯曼帝国的兴起1、帝国兴衰2、社会文明政治:

经济:

政教合一,君主专制苏丹是全国土地的最高所有者,各级封建主也掌握土地,工商业者、农民承担沉重财税。材料二 奥斯曼帝国位处东西文明交汇处,并掌握东西文明的陆上交通线达6个世纪之久。

----宋保军《奥斯曼帝国与16世纪中期旧商路的贸易复兴 》材料一 奥斯曼帝国发展的过程中,对外出口山羊毛、皮革制品和兽皮,还有地毯。拉丁商人经常从小亚细亚南部的安塔利亚和西部的巴拉特(Balat)购买奥斯曼帝国生产的地毯,以销往欧洲。矿产品也是奥斯曼帝国对外贸易的重要商品之一。 锡诺普在中古时期就以出产铜而闻名。铅被出口到西方和埃及;铜也被卖给热那亚人。金银当然也在贸易之列。在出口金属的同时,奥斯曼帝国也进口金属,如铁和锡,这些都是用于铸造火炮必须的金属。

---张楚乔《奥斯曼帝国崛起研究——从文明交往角度探析》根据材料和所学知识分析奥斯曼帝国有东西方贸易中的作用。另一方面,控制传统东西方商路,征收重税,一定程度阻碍东西方贸易,刺激了新航路的开辟。帝国一度成为东西方经济文化交流中心LOREM IPSUM DOLOR融汇中华千年文化因子的东南亚古国

南海丝路上的古国:印度 越南

东海丝路上的古国:朝鲜 日本4世纪初,恒河中游兴起的笈多帝国直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王,政令不够统一。印度教逐渐发展为印度的主要宗教。

三、中古时期的南亚国家---印度13世纪初,突厥人在印度

建立德里苏丹国家,以伊斯兰教为国教。最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。到1500年,穆斯林已占印度总人口的 1/4左右中古时期的南亚国家---印度

伊斯兰教在印度的传播,对印度社会产生深远影响。

伊斯兰教成为印度第二大宗教。

①伊斯兰教的传播加深了印度教与伊斯兰教之间的对立(尤其是多神崇拜与一神信仰),导致尖锐的宗教矛盾。伊斯兰教在印度的传播的影响②占人口大多数的土著居民信奉的印度教和统治集团大力提倡的伊斯兰教频繁接触,相互之间形成广泛影响;相互借鉴吸收,形成众多教派。如:锡克教:是印度教虔信运动;主张一神论;提倡平等友爱、反对种姓制度、歧视妇女,信仰业报轮回,主张简化仪式,朝拜圣地等。今教义:五戒:不偷盗奸淫抽烟吸毒叛教印度教的兴起:笈多帝国时期,由婆罗门教演变而来的印度教得到统治阶级支持,以后逐渐发展为印度的主要宗教。(二)东南亚:古代越南越南古称交阯或交趾汉:倭奴国王金印,公元57年中国东汉光武帝赐(1784年在日本志贺岛发现)

唐:遣唐使 仿唐大化革新

明:倭寇--日本海商与海盗集团(中国史记载明朝的东南沿海抗倭斗争)

近代前期:甲午中日战争、八国联军侵华、二十一条

近代后期:抗日战争

现代:中日关系正常化

当代:钓鱼岛问题、靖国神社的问题等等

当前:日本因疫情对中援助。 《读者》杂志评论说:日本是中国的闹钟,时刻让中国警醒。历史上“闹钟”闹过了多次,中国也被惊醒了多次。请结合所学,列举历史上的中日关系(三)东亚:(1).发展历程:1.古代日本秦汉之际

中国冶铁和水稻种植技术传到日本,推动了日本社会的发展。6-7世纪

日本出现严重社会危机646年

孝德天皇孝开始“大化改新”,模仿中国隋唐制度建立了中央集权制国家。10世纪

中央集权制开始瓦解,形成庄园;贵族、庄园主豢养武士,武士集团日益重要12世纪末

镰仓幕府建立,并从朝廷获得了镇压叛乱、征收赋税等权力,日本进入幕府政治时期。17 世纪

德川幕府面对世界变局,意图以锁国加强统治,抵制外来影响。(3)大化改新:646年,孝德天皇颁布改新诏书,开始改革,因其年号是“大化”,故名。经过约半个世纪的改革,日本模仿中国(隋唐)建立了中央集权国家。1.古代日本大化改新内容:

1.废除一切私地、私民、将土地人民收为国有、变为公地公民。

2.大化改心实行“班田收授法”,由国家将天下共田班给公民。

3.实行租庸调制度,统一租税。

4.建立中央集权制,中央设二官八省,地方设国、郡、里,由中央派人管理

5.在中央设太学,地方设国学 。

6.派遣唐使,向中国唐朝学习 (大化改新)试图以中国唐朝为模式,将日本改变成中央集权制国家。按照中国的模式,日本也分成若干省和地区,由从天皇和国家议会那里取得权力的总督和地方行政官统治。此外,以天皇名义将所有土地收归国有,分给农户耕种。新的拥有土地的耕种者需向中央政府纳土地税和劳务税,前者以稻米的形式支付,后者有时包括服兵役。 ——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》 大化改新是一场古代日本以学习和模仿中国隋唐经济和政治制度为主要内容的改革。它建立了以天皇为中心的中央集权制,使日本社会政治稳定,经济发展。

大化改新是日本从奴隶社会过渡到了封建社会的标志。(三)东亚:大化改新和唐朝制度比较:唐文化对日本的影响(2)幕府时代的到来

①幕府时代背景:10世纪,日本的中央集权体制开始瓦解。

庄园经济的形成:新土地的开垦,贵族、佛寺和神社广占土地,形成庄园。

武士集团的形成:贵族及庄园领主为保护财产豢养武士,武士集权的重要性日益增强。1.古代日本(三)东亚: 武士勇武尚义,绝对服从主君,重言诺,轻生命,勇于战斗,武士道精神是武士的道德规范的行为准则。在二战中,武士道同神道一起,充当了日本法西斯侵略战争的精神武器。土地国有制 土地私有制 ②幕府时代形成:12世纪末,镰仓幕府的建立。

幕府从朝廷获得镇压叛乱、征收赋税等权利。

以天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号,以将军为首的幕府掌握实权。

将军与武士结成主从关系,武士成为将军的家臣。

将军赋予武士官职和俸禄;武士对将军宣誓效忠,并承担纳贡和兵役等义务。1.古代日本(三)东亚: ③幕府时代结束:德川幕府——日本最后一个幕府

面对世界格局,意图以锁国政策加强统治,抵御外来影响。1.古代日本(三)东亚:1633年,德川幕府发布锁国令,规定:

一、除特许船以外,严禁其他船只驶往外国。

二、除特许船以外,不得派遣日本人至外国。如有偷渡者,应处死罪,偷渡船及其船主,一并扣留。

……

六、外国船到来,应即呈报江户。并应按照往例……派遣监视舰船。

……

九、禁止官吏在长崎码头直接购买外国船之货物。

周一良、吴于廑总主编,郭守田主编《世界通史资料选辑?中古部分》坂本太郎在《日本史》一书中如此评价锁国政策:“有关锁国利弊,历来议论纷纭,但它却是是加强和巩固幕府封建统治的有效政策,长达二百余年的江户时代,能在国内保持和平,幕府政权得以维持,锁国政策无疑是个有利因素。在经济方面,国内产业得到发展;在文化方面,日本独特文化得以昌盛等等,可以说都是由于锁国的影响。但是另一方面,它缩小了人民刚刚开展的、面向世界的目光,扼杀了不断探索的精神……国内因素:日本处于封建社会晚期,是封建制度最稳定牢固的时期。

1.根本原因:自给自足小农经济为主体对外界事物需求很低,因此寻求对外经济交流的欲望也很低,经济基础。

2.德川幕府实力非常强大,为其统治提供了足够的控制力。

3.德川家康实施理学治国的政策,并儒家思想成为当时日本社会行为准则,在很大程度上抵制了西方宗教的传入。国际环境:新航路的开辟,西欧资本主义得到发展,西方殖民者利用各种手段进行殖民侵略。

外因:抵制西方列强的的殖民侵略扩张评价:

积极: 德川幕府锁国政策保护了封建制度,一定程度上有利于防止西方殖民势力的渗透,维护了日本的独立;

政治上,加强和巩固幕府封建统治,保持国内和平,在经济方面,国内产业得到发展;在文化方面,日本独特文化得以昌盛等等。

消极:德川幕府锁国政策几乎隔绝了日本经济同世界市场的联系,使得社会矛盾日益尖锐;也失去了利用工业革命等海外优势条件促进经济发展的机会,造成了日本的落后,为19世纪中期的内外危机留下了隐患。

认识:一个国家要维护独立,实现民族振兴,必须实行对外开放,加强与世界各地各民族的交往联系,不断汲取外来先进技术和文化,才能立于世界民族之林。德川幕府锁国政策政策主从关系 元人所撰《异域志》中称高丽“衣冠随中国各朝制度”,因此高丽的服饰也随着中国朝代的变化而变化。宋朝建立后,高丽引进宋朝公服与直脚幞头,君主之服也与宋朝类似,故宋使称其衣冠“一遵我宋之制度”,唯国王冕服长期沿袭辽朝所赐制度。 便服方面,上层男子“巾帻如唐装”,下层则“作竹冠以冠之,或方或圆……短褐被体,下无袴襦”。中古时期的朝鲜(三)东亚:中古时期的朝鲜16世纪末,日本丰臣秀吉派20万大军侵略朝鲜,中朝军民取得抗击日本侵略的胜利。(三)东亚:在中古时代,中华文明博大精深,辉耀东西。

结合本课所学,列举唐宋时期中华“文化出超”影响周边国家的主要史实。

中古时期,中华文化深刻影响周边国家的原因?

①唐宋时期,经济繁荣,科技文化处于世界领先地位,对各国产生强大的吸引力。

②唐朝国力强盛,具有高度的国际威望。

③对外交通发达

④统治者采取对外开放政策,对外国人和外来文化采取较开明的态度13世纪初,蒙古兴起于中国北方,先后灭亡西夏、金和南宋等。大约同时,蒙古发动西征,横扫欧亚大陆。到13世纪中后期,蒙古征服了东起朝鲜你,西抵波兰,难治太平洋和波斯湾的广大地区。1235~1242年,成吉思汗孙子拔都再次率领西征,远至钦察、俄罗斯、匈牙利、波兰等国家和地区,并且建立了第一个元朝西北宗藩国--钦察汗国。

1252~1260年,成吉思汗孙子旭烈兀进行第三次西征,远至叙利亚、埃及、伊拉克等国家或地区,并在波斯地区建立了又一个元朝西北宗藩国-伊利汗国。此三次西征,令成吉思汗及其·子孙被人称为世界"征服者"。1219~1225年,成吉思汗拉开了蒙古西征的第一幕。他发动第一次蒙古西征,以战争手段严惩杀害蒙古使者和商队的中亚大帝国花剌子模国,此次西征远抵里海与黑海以北、伊拉克、伊朗、印度等地,为日后第二次及第三次的西征定下良好基础。过程: 积极:

①加速了东西方的文化、技术交流,促进了多民族的融合。整个丝绸之路第一次也是最后一次被只有一个国家控制,这使得东西方的商贸往来比其他战乱时期要容易得多。发达的驿站制度,提供便利的交通条件。蒙古统治者重视东西方商业往来和技术交流;实行宽容的宗教政策。

②把当时更为先进的中华文明带到了西方,如火药、造纸术、印刷术、罗盘等传播到西亚及欧洲,间接影响到欧洲日后的文艺复兴。同时,把少量西方文明带回中华大地,平衡了双方科技的差距。

③改变了整个亚欧的历史,也促进了欧洲和近东的军事革命。④在中国,元朝的建立使得长期处于分裂状态的中国获得了统一,也为现代中国的版图奠定了基础。

消极:给被征服地区带来了深重的灾难:经济、文化停滞不前甚至倒退,极大地破坏了当地的生产力。在蒙古帝国的扩张中,多个城池被夷为平地。在西亚,自巴比伦时期建立的农田灌溉系统被彻底破坏,大量良田成为荒芜。在中国,繁华的宋朝被消灭,经济、文化停滞不前甚至倒退。在花剌子模旧都玉龙赤杰、巴格达、佩斯等许多城市,蒙古军队屠城,大量杀死当地百姓,有的城市甚至被多次屠城,极大地破坏了当地的生产力。第4课 中古时期的亚洲 君主中央集权体制农业、手工业、商业发展较快,对外贸易兴盛以中国儒学文化为中心,相互影响、相互借鉴政教合一的专制统治农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达多民族文化异彩纷呈,对世界文明做出了重大贡献多种宗教文化并存,在相互借鉴中发展政教合一的君主集权体制,但由于宗教冲突仍处于分裂割据的状态探寻亚洲多彩文明 体味交流多元共生 印度佛教影响遍及世界;

中国儒学影响各国治国理政;

伊斯兰文明辐射亚洲影响世界;

古丝绸之路跨越了尼罗河流域、底格里斯河和幼发拉底河流域、印度河和恒河流域、黄河和长江流域,跨越古埃及文明、古巴比伦文明、古印度文明、中华文明的发祥地,跨越佛教、基督教、伊斯兰教信众的汇集地,跨越不同国度和肤色人民的聚居地。 1.多元共生、多态共融的亚洲古代文明

2.中国古代丝绸之路对亚洲诸国历史进程的影响

3.“一带一路”与21世纪人类新文明中古时期的亚洲阿拉伯帝国南亚与东亚的国家奥斯曼帝国的兴起阿拉伯帝国的建立阿拉伯帝国的鼎盛时期:政治领域、经济领域阿拉伯帝国的文化东西方文化交流的桥梁吸收被征服地区文化奥斯曼帝国的建立

奥斯曼帝国的统治:政治领域、经济领域中古时期的印度

(南亚次大陆)中古时期的日本中古时期的朝鲜笈多帝国得里苏丹国:建立、统治笈多帝国的统治

印度教的兴起大化改新幕府时代的到来背景:庄园经济、武士集团

形成:12世纪末,镰仓幕府的建立

结束:德川幕府——日本最后一个幕府西亚南亚东亚政教合一多种宗教中央集权

1、掌握伊斯兰教的发展、穆默德的主要活动;认识伊斯兰教在阿拉伯半岛统一中的作用。

2.了解灿烂的阿拉伯文化,理解阿拉伯文化的主要贡献及其影响。

3.通过中古时期亚洲各国文化互相学习,理解各国文化史各国、各民族共同创造的,理解东西文化相交流的重要意义与历史作用。中古时期的亚洲地中海黑 海里海阿 拉 伯 海红波斯湾海自然条件:炎热干旱、绝大部分地区为草原与沙漠地理位置:三洲五海之地、地理位置优越、交通十分便利阿拉伯半岛1、阿拉伯政权的发展7世纪多部落并存,相互

混战;

多神崇拜6世纪622年默罕默德迁居麦地那,建立政教合一的政权,势力范围逐渐扩大8世纪中期建立地跨亚非欧三国的大帝国632年穆罕默德去世,阿拉伯半岛基本统一7世纪中期大规模对外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区一、阿拉伯帝国思考:阿拉伯帝国兴起的条件政治基础:7世纪,默罕默德基本统一阿拉伯半岛;政教合一的体制

经济因素:北方土地肥沃的新月地区文明的吸引

宗教信仰:伊斯兰教的兴起和发展,提供精神力量和组织形式

军事因素:阿拉伯军队在保持自身优势的同时,学习外国先进技术和引进先进武器,提高军队战斗力

群众基础:下层人民的支持

外部形势:周边王朝外强中干,日落西山。阿拉伯帝国的对外扩张是建立在政教合一、商业文明、游牧文化的综合基础上,扩张势头比汉帝国、罗马帝国更加猛烈,在默罕默德以真主名义统一阿拉伯半岛后,为满足统治者的权力欲求及对商路和土地的需求,阿拉伯帝国掀起了长达一百多年的以宗教为名的扩张运动,建立了一个继波斯帝国、亚历山大帝国、罗马帝国、拜占庭帝国之后又一个地跨亚非欧的大帝国,国土面积达1340万平方公里。在这一过程中,政教合一的体制产生了极大地向外冲击力。在当时等级制盛行的历史条件下,伊斯兰教的平等主张还是比较进步和受到下层人民欢迎的,真主和古兰经是阿拉伯人无所畏惧,士兵作战勇敢,不怕死亡。在以宗教为名的扩张战争中,战斗热情明显强于周边的民族。穆罕默德人物扫描

穆罕默德(约570-632)出生于麦加城,12岁随叔父的商队来往于巴勒斯坦和叙利亚,见多识广,25岁与麦加富孀结婚。此后,他潜心思考社会与人生问题,创立了伊斯兰教。“伊斯兰”意为“顺从”,即顺从和信仰真主阿拉;信奉伊斯兰教的人称为“穆斯林”。伊斯兰教的经典是《古兰经》。 《古兰经》根据穆罕默德生前言行(启示)纪录编纂而成,共114章,6200余节,内容丰富,对虔诚徒众生活的各个方面,对风俗和卫生、结婚和离婚、商业和政治、犯罪及惩罚、和平与战争予以指导。“伊斯兰”原意为顺从,指顺从安拉的意志。

信仰伊斯兰教者称为“穆斯林”,意为独尊安拉、服从先知的人。信仰安拉是唯一的神 (信安拉)

信仰默罕默德是安拉的使者

(信使者)

信天使 (信天使)

信《古兰经》是安拉的“启示”

(信经典)

信宇宙间一切事物皆为安拉前定

(信前定)

信“死后复活”即“末日审判”

(信末日)念功:穆斯林一生必须完全理解、绝对接受地背诵“除安拉外,再无神灵,穆罕默德是安拉的使者。”

拜功:穆斯林每日分别在晨、晌、晡、昏、宵5个时间内朝麦加方向礼拜祈祷5次;每周五和重大节日到清真寺参加集体礼拜。

课功:穆斯林应慷慨施舍,每年交纳四十分之一的财产济贫税,作为献给安拉的贡品和虔诚的行为。

斋功:穆斯林必须在斋月每日从黎明到日落禁食。

朝功:穆斯林一生如条件允许应朝觐麦加一次。教义:宗教信仰:六条基本信条+宗教义务:五项基本功课 即“五功”麦加伊斯兰教的三大圣地麦地那耶路撒冷“宇宙间唯一的神是真主安拉。人的一切也都是安拉赐予的,只有生前服从安拉,死后才能进入天堂。”号召人们“圣战”信仰知识等等。“每个穆斯林是另一个穆斯林的兄弟(姊妹),所有穆斯林都是一族。”“真主命令人们把斋,以便让富人穷人平等”伊斯兰教的主要教义阿拉伯半岛统一与伊斯兰教的关系材料一 阿拉伯人一手拿古兰经,一手执剑,向外扩张,到8世纪中期,阿拉伯国家成为横跨亚、非、欧的洲际大帝国。

材料二 我们的宗教和我们的帝国是一对阿拉伯孪生兄弟 。

——古代穆斯林作家 比鲁尼

一、阿拉伯帝国1、帝国兴衰2、社会文明政治:

经济:

文化:政治、军事、宗教政务令状与文告军事收支

地位最重要哈里发宰相枢密院财政部政教合一,君主专制手工业和商业繁荣,对外贸易发达 材料 巴格达城的码头,有好几英里长,那里停泊着数百艘各式各样的船只,有战舰和游艇,也有中国大船……市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度和马来群岛运来的香料、矿物和染料;从中亚细亚突厥人的地区运来的红宝石、青金石、织造品和奴隶;从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡、毛皮和白奴;从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴。

——[美]菲利浦·希提著,马坚译《阿拉伯通史》

说说阿拉伯帝国在沟通世界贸易中的作用

阿拉伯商业贸易,促进了亚欧非三大洲各个封建文明区域间的经济文化交往,推动了中世纪印度洋区域和地中海区域海上贸易的繁荣与发展一、阿拉伯帝国1、帝国兴衰2、社会文明政治:

经济:

文化:政教合一,君主专制手工业和商业繁荣,对外贸易发达多方面的成就突出,沟通、影响东西方文明,独特的伊斯兰教印记 。医学:拉齐斯:著名的临床外科专家,是外科串线法的发明者,著有《天花与麻疹》《医学集成》等重要著作,被誉为“阿拉伯的盖伦”,对西方医学产生很大影响文学:《一千零一夜》:又译《天方夜谭》,以波斯民间故事为蓝本,后又吸收印度、希腊、埃及等童话寓言以及大量阿拉伯故事而成。科学:花刺子密:天文学家、数学家、地理学家,曾对本初子午线一度之长进行测量,据此推算地球的圆周和体积;编写了世界上最早的“天文表”。著有《积分和方程计算法》建筑艺术:清真寺是阿拉伯建筑艺术的集中体现,晚期受到印度建筑艺术的影响阿拉伯人在本民族文化的基础上,吸取亚非古国文明的营养,融汇古希腊罗马文明的精华,创造了兼容东西方文明的阿拉伯文化。

开放性;包容性;多元性阿拉伯文化的特点 材料 众所周知,伊斯兰教文明在征服后几个世纪中,逐渐发展成为一种带有基督教、犹太教、琐罗亚斯德教和阿拉伯宗教的成分,带有希腊-罗马、波斯-美索不达亚米的行政、文化和科学各成分的综合体。因此,它不仅仅是古代各种文化的拼凑,而是原有文明的新的综合。它虽然来源不一,但却明显带有阿拉伯伊斯兰教的独特印记。

----(美)斯坦夫里阿诺斯《全球通史》阿拉伯文化的特点阿拉伯人在本民族文化的基础上,吸取亚非古国文明的营养,融汇古希腊罗马文明的精华,创造了兼容东西方文明的阿拉伯文化。

开放性;包容性;多元性中国印度 造纸术

指南针

火药等棉花、

食糖等欧

洲穆罕默德说:学问虽远在中国,亦当求之。阿拉伯帝国阿拉伯数字:古代印度人首创,阿拉伯人将这种数字改进并传播到全世界;创立了完整的代数学。一、阿拉伯帝国1、帝国兴衰2、社会文明政治:

经济:

文化:政教合一,君主专制手工业和商业繁荣,对外贸易发达多方面的成就突出,沟通、影响东西方文明,独特的伊斯兰教印记 。阿拉伯文化繁荣的原因:

①政局稳定,国家统一。②经济繁荣

③哈里发重视知识、人才

④吸收、融合了东西方优秀文化。贡献:创立伊斯兰教;建立阿拉伯国家政权,统一阿拉伯半岛。

特点:开放性;包容性;多元性等,融合东西方文化,

成为东西方文化交流的桥梁。巩固练习

阿拉伯帝国在东西方交流中的内容和积极作用?(1)贸易交流:(2)文化交流:(3)技术交流 ?交流的内容阿拉伯帝国曾是地跨亚非欧三洲的大帝国,扼三洲要冲,控制连接亚欧的商路,有海上贸易和陆上贸易。阿拉伯人继承和发展了被征服地区的文化,在文学、艺术和思想上取得重要成就,又将它们贡献给了人类,成为东西方文化交流的桥梁,对东西方文化发展产生了巨大影响。①阿拉伯的三角帆船传到西方,推动三桅船的制造,有利于新航路的开辟。

②阿拉伯人将许多中国的发明,如指南针、火药等传到西方,推动西方社会的转型。?积极作用

(1)对西方:推动西方社会的转型

①阿拉伯人把东方的技术,尤其是中国的发明创造传入西方,有利于西方社会的转型;为西欧探索新航路提供了技术支持。

②阿拉伯文版本保留的古希腊罗马文化译成拉丁文重回欧洲,促进了文艺复兴的到来。

③阿拉伯人在自然科学领域的成就促进了欧洲自然科学的发展。

(2)对中国:阿拉伯的文学、天文学、医药学和数学等对中国文化发展产生重要影响。二、奥斯曼帝国的兴起1.奥斯曼帝国的发展二、奥斯曼帝国的兴起1、帝国兴衰2、社会文明政治:

经济:

政教合一,君主专制苏丹是全国土地的最高所有者,各级封建主也掌握土地,工商业者、农民承担沉重财税。材料二 奥斯曼帝国位处东西文明交汇处,并掌握东西文明的陆上交通线达6个世纪之久。

----宋保军《奥斯曼帝国与16世纪中期旧商路的贸易复兴 》材料一 奥斯曼帝国发展的过程中,对外出口山羊毛、皮革制品和兽皮,还有地毯。拉丁商人经常从小亚细亚南部的安塔利亚和西部的巴拉特(Balat)购买奥斯曼帝国生产的地毯,以销往欧洲。矿产品也是奥斯曼帝国对外贸易的重要商品之一。 锡诺普在中古时期就以出产铜而闻名。铅被出口到西方和埃及;铜也被卖给热那亚人。金银当然也在贸易之列。在出口金属的同时,奥斯曼帝国也进口金属,如铁和锡,这些都是用于铸造火炮必须的金属。

---张楚乔《奥斯曼帝国崛起研究——从文明交往角度探析》根据材料和所学知识分析奥斯曼帝国有东西方贸易中的作用。另一方面,控制传统东西方商路,征收重税,一定程度阻碍东西方贸易,刺激了新航路的开辟。帝国一度成为东西方经济文化交流中心LOREM IPSUM DOLOR融汇中华千年文化因子的东南亚古国

南海丝路上的古国:印度 越南

东海丝路上的古国:朝鲜 日本4世纪初,恒河中游兴起的笈多帝国直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王,政令不够统一。印度教逐渐发展为印度的主要宗教。

三、中古时期的南亚国家---印度13世纪初,突厥人在印度

建立德里苏丹国家,以伊斯兰教为国教。最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。到1500年,穆斯林已占印度总人口的 1/4左右中古时期的南亚国家---印度

伊斯兰教在印度的传播,对印度社会产生深远影响。

伊斯兰教成为印度第二大宗教。

①伊斯兰教的传播加深了印度教与伊斯兰教之间的对立(尤其是多神崇拜与一神信仰),导致尖锐的宗教矛盾。伊斯兰教在印度的传播的影响②占人口大多数的土著居民信奉的印度教和统治集团大力提倡的伊斯兰教频繁接触,相互之间形成广泛影响;相互借鉴吸收,形成众多教派。如:锡克教:是印度教虔信运动;主张一神论;提倡平等友爱、反对种姓制度、歧视妇女,信仰业报轮回,主张简化仪式,朝拜圣地等。今教义:五戒:不偷盗奸淫抽烟吸毒叛教印度教的兴起:笈多帝国时期,由婆罗门教演变而来的印度教得到统治阶级支持,以后逐渐发展为印度的主要宗教。(二)东南亚:古代越南越南古称交阯或交趾汉:倭奴国王金印,公元57年中国东汉光武帝赐(1784年在日本志贺岛发现)

唐:遣唐使 仿唐大化革新

明:倭寇--日本海商与海盗集团(中国史记载明朝的东南沿海抗倭斗争)

近代前期:甲午中日战争、八国联军侵华、二十一条

近代后期:抗日战争

现代:中日关系正常化

当代:钓鱼岛问题、靖国神社的问题等等

当前:日本因疫情对中援助。 《读者》杂志评论说:日本是中国的闹钟,时刻让中国警醒。历史上“闹钟”闹过了多次,中国也被惊醒了多次。请结合所学,列举历史上的中日关系(三)东亚:(1).发展历程:1.古代日本秦汉之际

中国冶铁和水稻种植技术传到日本,推动了日本社会的发展。6-7世纪

日本出现严重社会危机646年

孝德天皇孝开始“大化改新”,模仿中国隋唐制度建立了中央集权制国家。10世纪

中央集权制开始瓦解,形成庄园;贵族、庄园主豢养武士,武士集团日益重要12世纪末

镰仓幕府建立,并从朝廷获得了镇压叛乱、征收赋税等权力,日本进入幕府政治时期。17 世纪

德川幕府面对世界变局,意图以锁国加强统治,抵制外来影响。(3)大化改新:646年,孝德天皇颁布改新诏书,开始改革,因其年号是“大化”,故名。经过约半个世纪的改革,日本模仿中国(隋唐)建立了中央集权国家。1.古代日本大化改新内容:

1.废除一切私地、私民、将土地人民收为国有、变为公地公民。

2.大化改心实行“班田收授法”,由国家将天下共田班给公民。

3.实行租庸调制度,统一租税。

4.建立中央集权制,中央设二官八省,地方设国、郡、里,由中央派人管理

5.在中央设太学,地方设国学 。

6.派遣唐使,向中国唐朝学习 (大化改新)试图以中国唐朝为模式,将日本改变成中央集权制国家。按照中国的模式,日本也分成若干省和地区,由从天皇和国家议会那里取得权力的总督和地方行政官统治。此外,以天皇名义将所有土地收归国有,分给农户耕种。新的拥有土地的耕种者需向中央政府纳土地税和劳务税,前者以稻米的形式支付,后者有时包括服兵役。 ——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》 大化改新是一场古代日本以学习和模仿中国隋唐经济和政治制度为主要内容的改革。它建立了以天皇为中心的中央集权制,使日本社会政治稳定,经济发展。

大化改新是日本从奴隶社会过渡到了封建社会的标志。(三)东亚:大化改新和唐朝制度比较:唐文化对日本的影响(2)幕府时代的到来

①幕府时代背景:10世纪,日本的中央集权体制开始瓦解。

庄园经济的形成:新土地的开垦,贵族、佛寺和神社广占土地,形成庄园。

武士集团的形成:贵族及庄园领主为保护财产豢养武士,武士集权的重要性日益增强。1.古代日本(三)东亚: 武士勇武尚义,绝对服从主君,重言诺,轻生命,勇于战斗,武士道精神是武士的道德规范的行为准则。在二战中,武士道同神道一起,充当了日本法西斯侵略战争的精神武器。土地国有制 土地私有制 ②幕府时代形成:12世纪末,镰仓幕府的建立。

幕府从朝廷获得镇压叛乱、征收赋税等权利。

以天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号,以将军为首的幕府掌握实权。

将军与武士结成主从关系,武士成为将军的家臣。

将军赋予武士官职和俸禄;武士对将军宣誓效忠,并承担纳贡和兵役等义务。1.古代日本(三)东亚: ③幕府时代结束:德川幕府——日本最后一个幕府

面对世界格局,意图以锁国政策加强统治,抵御外来影响。1.古代日本(三)东亚:1633年,德川幕府发布锁国令,规定:

一、除特许船以外,严禁其他船只驶往外国。

二、除特许船以外,不得派遣日本人至外国。如有偷渡者,应处死罪,偷渡船及其船主,一并扣留。

……

六、外国船到来,应即呈报江户。并应按照往例……派遣监视舰船。

……

九、禁止官吏在长崎码头直接购买外国船之货物。

周一良、吴于廑总主编,郭守田主编《世界通史资料选辑?中古部分》坂本太郎在《日本史》一书中如此评价锁国政策:“有关锁国利弊,历来议论纷纭,但它却是是加强和巩固幕府封建统治的有效政策,长达二百余年的江户时代,能在国内保持和平,幕府政权得以维持,锁国政策无疑是个有利因素。在经济方面,国内产业得到发展;在文化方面,日本独特文化得以昌盛等等,可以说都是由于锁国的影响。但是另一方面,它缩小了人民刚刚开展的、面向世界的目光,扼杀了不断探索的精神……国内因素:日本处于封建社会晚期,是封建制度最稳定牢固的时期。

1.根本原因:自给自足小农经济为主体对外界事物需求很低,因此寻求对外经济交流的欲望也很低,经济基础。

2.德川幕府实力非常强大,为其统治提供了足够的控制力。

3.德川家康实施理学治国的政策,并儒家思想成为当时日本社会行为准则,在很大程度上抵制了西方宗教的传入。国际环境:新航路的开辟,西欧资本主义得到发展,西方殖民者利用各种手段进行殖民侵略。

外因:抵制西方列强的的殖民侵略扩张评价:

积极: 德川幕府锁国政策保护了封建制度,一定程度上有利于防止西方殖民势力的渗透,维护了日本的独立;

政治上,加强和巩固幕府封建统治,保持国内和平,在经济方面,国内产业得到发展;在文化方面,日本独特文化得以昌盛等等。

消极:德川幕府锁国政策几乎隔绝了日本经济同世界市场的联系,使得社会矛盾日益尖锐;也失去了利用工业革命等海外优势条件促进经济发展的机会,造成了日本的落后,为19世纪中期的内外危机留下了隐患。

认识:一个国家要维护独立,实现民族振兴,必须实行对外开放,加强与世界各地各民族的交往联系,不断汲取外来先进技术和文化,才能立于世界民族之林。德川幕府锁国政策政策主从关系 元人所撰《异域志》中称高丽“衣冠随中国各朝制度”,因此高丽的服饰也随着中国朝代的变化而变化。宋朝建立后,高丽引进宋朝公服与直脚幞头,君主之服也与宋朝类似,故宋使称其衣冠“一遵我宋之制度”,唯国王冕服长期沿袭辽朝所赐制度。 便服方面,上层男子“巾帻如唐装”,下层则“作竹冠以冠之,或方或圆……短褐被体,下无袴襦”。中古时期的朝鲜(三)东亚:中古时期的朝鲜16世纪末,日本丰臣秀吉派20万大军侵略朝鲜,中朝军民取得抗击日本侵略的胜利。(三)东亚:在中古时代,中华文明博大精深,辉耀东西。

结合本课所学,列举唐宋时期中华“文化出超”影响周边国家的主要史实。

中古时期,中华文化深刻影响周边国家的原因?

①唐宋时期,经济繁荣,科技文化处于世界领先地位,对各国产生强大的吸引力。

②唐朝国力强盛,具有高度的国际威望。

③对外交通发达

④统治者采取对外开放政策,对外国人和外来文化采取较开明的态度13世纪初,蒙古兴起于中国北方,先后灭亡西夏、金和南宋等。大约同时,蒙古发动西征,横扫欧亚大陆。到13世纪中后期,蒙古征服了东起朝鲜你,西抵波兰,难治太平洋和波斯湾的广大地区。1235~1242年,成吉思汗孙子拔都再次率领西征,远至钦察、俄罗斯、匈牙利、波兰等国家和地区,并且建立了第一个元朝西北宗藩国--钦察汗国。

1252~1260年,成吉思汗孙子旭烈兀进行第三次西征,远至叙利亚、埃及、伊拉克等国家或地区,并在波斯地区建立了又一个元朝西北宗藩国-伊利汗国。此三次西征,令成吉思汗及其·子孙被人称为世界"征服者"。1219~1225年,成吉思汗拉开了蒙古西征的第一幕。他发动第一次蒙古西征,以战争手段严惩杀害蒙古使者和商队的中亚大帝国花剌子模国,此次西征远抵里海与黑海以北、伊拉克、伊朗、印度等地,为日后第二次及第三次的西征定下良好基础。过程: 积极:

①加速了东西方的文化、技术交流,促进了多民族的融合。整个丝绸之路第一次也是最后一次被只有一个国家控制,这使得东西方的商贸往来比其他战乱时期要容易得多。发达的驿站制度,提供便利的交通条件。蒙古统治者重视东西方商业往来和技术交流;实行宽容的宗教政策。

②把当时更为先进的中华文明带到了西方,如火药、造纸术、印刷术、罗盘等传播到西亚及欧洲,间接影响到欧洲日后的文艺复兴。同时,把少量西方文明带回中华大地,平衡了双方科技的差距。

③改变了整个亚欧的历史,也促进了欧洲和近东的军事革命。④在中国,元朝的建立使得长期处于分裂状态的中国获得了统一,也为现代中国的版图奠定了基础。

消极:给被征服地区带来了深重的灾难:经济、文化停滞不前甚至倒退,极大地破坏了当地的生产力。在蒙古帝国的扩张中,多个城池被夷为平地。在西亚,自巴比伦时期建立的农田灌溉系统被彻底破坏,大量良田成为荒芜。在中国,繁华的宋朝被消灭,经济、文化停滞不前甚至倒退。在花剌子模旧都玉龙赤杰、巴格达、佩斯等许多城市,蒙古军队屠城,大量杀死当地百姓,有的城市甚至被多次屠城,极大地破坏了当地的生产力。第4课 中古时期的亚洲 君主中央集权体制农业、手工业、商业发展较快,对外贸易兴盛以中国儒学文化为中心,相互影响、相互借鉴政教合一的专制统治农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达多民族文化异彩纷呈,对世界文明做出了重大贡献多种宗教文化并存,在相互借鉴中发展政教合一的君主集权体制,但由于宗教冲突仍处于分裂割据的状态探寻亚洲多彩文明 体味交流多元共生 印度佛教影响遍及世界;

中国儒学影响各国治国理政;

伊斯兰文明辐射亚洲影响世界;

古丝绸之路跨越了尼罗河流域、底格里斯河和幼发拉底河流域、印度河和恒河流域、黄河和长江流域,跨越古埃及文明、古巴比伦文明、古印度文明、中华文明的发祥地,跨越佛教、基督教、伊斯兰教信众的汇集地,跨越不同国度和肤色人民的聚居地。 1.多元共生、多态共融的亚洲古代文明

2.中国古代丝绸之路对亚洲诸国历史进程的影响

3.“一带一路”与21世纪人类新文明中古时期的亚洲阿拉伯帝国南亚与东亚的国家奥斯曼帝国的兴起阿拉伯帝国的建立阿拉伯帝国的鼎盛时期:政治领域、经济领域阿拉伯帝国的文化东西方文化交流的桥梁吸收被征服地区文化奥斯曼帝国的建立

奥斯曼帝国的统治:政治领域、经济领域中古时期的印度

(南亚次大陆)中古时期的日本中古时期的朝鲜笈多帝国得里苏丹国:建立、统治笈多帝国的统治

印度教的兴起大化改新幕府时代的到来背景:庄园经济、武士集团

形成:12世纪末,镰仓幕府的建立

结束:德川幕府——日本最后一个幕府西亚南亚东亚政教合一多种宗教中央集权

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体