人教部编版八年级下册第六单元课外古诗词诵读《〈卜算子〉二首》课件(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版八年级下册第六单元课外古诗词诵读《〈卜算子〉二首》课件(共51张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-03-18 17:20:58 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

卜算子·黄州定慧院寓居作

R·八年级语文下册

1.能准确、流畅、有感情的诵读这首词。

2.品读诗词,体会作者感情。

苏轼(1037~1101年),字 ,号“ ”,北宋眉州眉山(即今四川眉山)人,是宋代(北宋)著名的文学家、书画家,谥号文忠。他与他的父亲苏洵、弟弟苏辙皆以文学名世,世称“三苏”。

子瞻

东坡居士

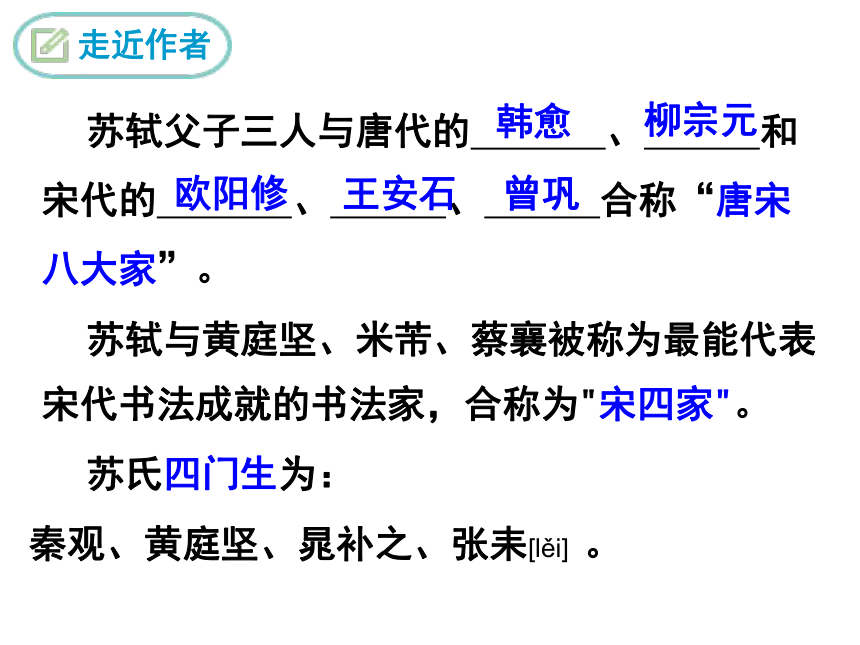

苏轼父子三人与唐代的 、 和宋代的 、 、 合称“唐宋八大家”。

苏轼与黄庭坚、米芾、蔡襄被称为最能代表宋代书法成就的书法家,合称为"宋四家"。

苏氏四门生为:

秦观、黄庭坚、晁补之、张耒[lěi]? 。

韩愈

柳宗元

欧阳修

王安石

曾巩

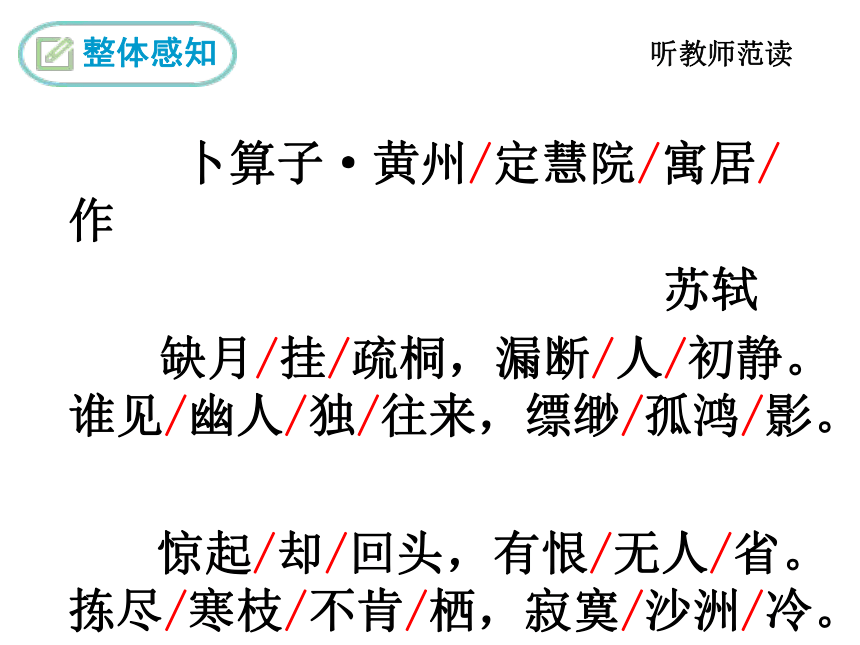

卜算子·黄州/定慧院/寓居/作

苏轼

缺月/挂/疏桐,漏断/人/初静。谁见/幽人/独/往来,缥缈/孤鸿/影。

惊起/却/回头,有恨/无人/省。拣尽/寒枝/不肯/栖,寂寞/沙洲/冷。

听教师范读

重点词语

【1】疏桐:枝叶稀疏的梧桐树。

【2】漏断:指深夜。

【3】幽人:幽居之人。

【4】缥缈:隐隐约约,若有若无。

【5】孤鸿:孤单的鸿雁。

【6】省(xǐng):知晓。

【7】沙洲:江河中泥沙淤积而成的小块陆地。

1.反复品读,体会词的大意。

残月高挂在稀疏的梧桐,滴漏声断了夜已深,人群开始安静。时常能见幽居人独自往来徘徊,还有那缥渺高飞的孤雁的身影。

它突然惊起又回首匆匆,心里有恨却无人能懂。它拣遍了寒冷的树枝不肯栖息,却躲到寂寞的沙洲甘愿忍受凄冷之苦。

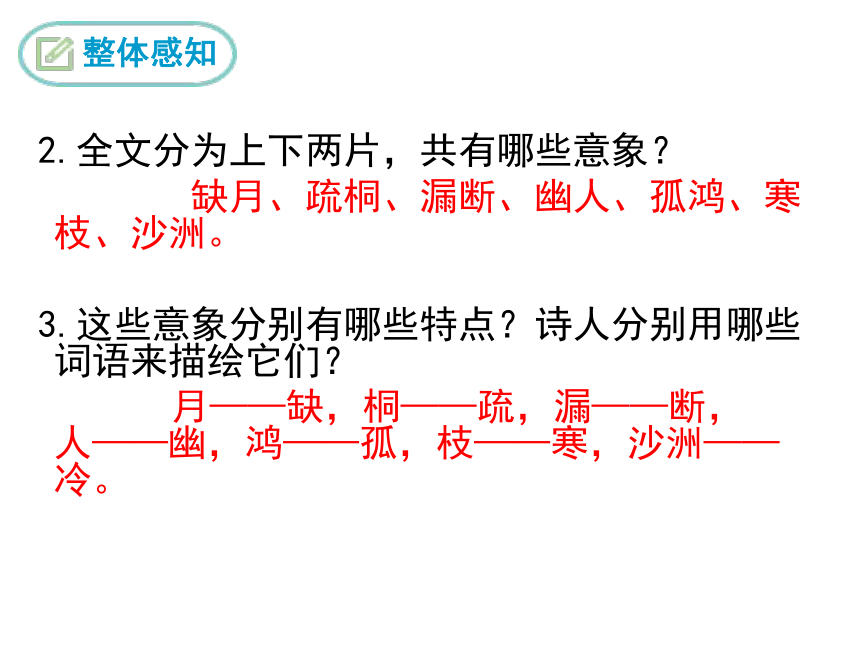

2.全文分为上下两片,共有哪些意象?

缺月、疏桐、漏断、幽人、孤鸿、寒枝、沙洲。

3.这些意象分别有哪些特点?诗人分别用哪些词语来描绘它们?

月——缺,桐——疏,漏——断,人——幽,鸿——孤,枝——寒,沙洲——冷。

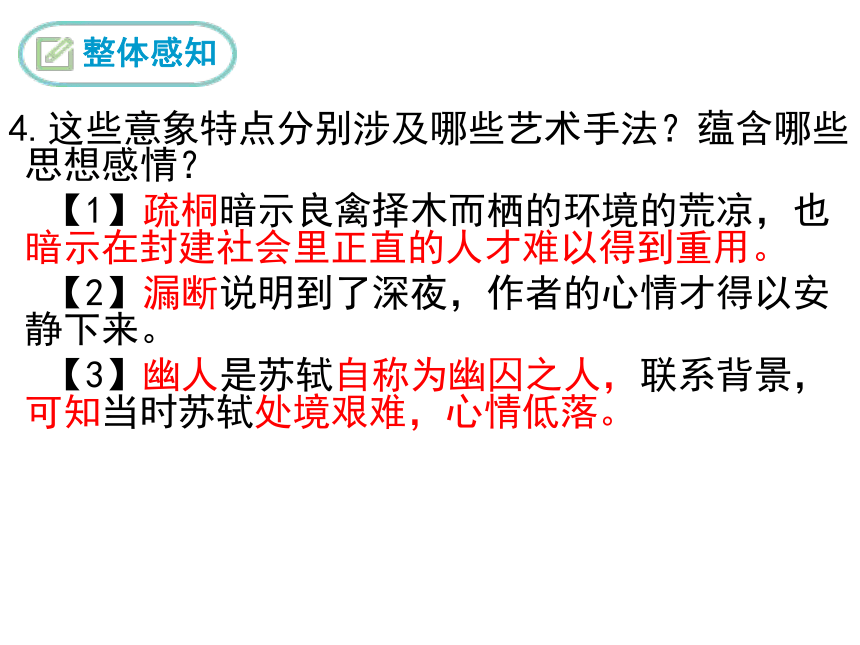

4.这些意象特点分别涉及哪些艺术手法?蕴含哪些思想感情?

【1】疏桐暗示良禽择木而栖的环境的荒凉,也暗示在封建社会里正直的人才难以得到重用。

【2】漏断说明到了深夜,作者的心情才得以安静下来。

【3】幽人是苏轼自称为幽囚之人,联系背景,可知当时苏轼处境艰难,心情低落。

【4】孤鸿指孤单的鸿雁,鸿雁是候鸟,春秋迁徙。在古诗词里,文人常常取鸿雁春秋迁徙,一生漂泊无定,没有依靠,喻人生遭遇的凄凉悲苦。

【5】寒枝暗示苏轼当时的凄凉处境。

【6】沙洲是江湖河流里和海滨、湖滨带出露水面的沙滩,在当时是人烟稀少,荒凉清冷的环境。

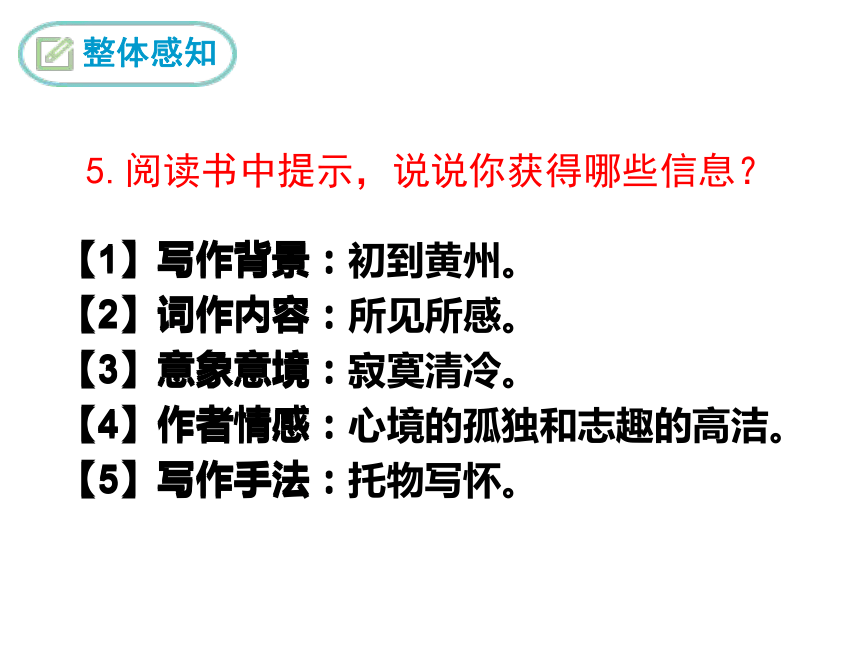

5.阅读书中提示,说说你获得哪些信息?

【1】写作背景:

【2】词作内容:

【3】意象意境:

【4】作者情感:

【5】写作手法:

【1】写作背景:初到黄州。

【2】词作内容:所见所感。

【3】意象意境:寂寞清冷。

【4】作者情感:心境的孤独和志趣的高洁。

【5】写作手法:托物写怀。

【乌台诗案】

北宋著名的文字狱。元丰二年(1079),苏轼因与时任宰相的王安石政见不合,出补外官。他看到当时地方官吏执行新法扰民,心中不满,任杭州通判后写了二十多首托事以讽的诗,因而激怒新党。被构陷成罪,囚捕至京,系狱一百三十天。而且牵连甚广,苏轼的友朋故旧被连累处罚的达二十二人。苏轼在狱时自度必死,曾作诗与苏辙诀别。

苏轼于“乌台诗案”后谪居黄州,初寓定惠院,后迁临皋亭。据史料记载,此词为公元1083年(神宗元丰六年)初作于黄州,定慧院在今天的湖北黄岗县东南,苏轼另有《游定惠院记》一文。到黄州之初,亦因罪废之余,灰心杜口,谢绝交往。由于牵连甚广,这时,“平生亲友,无一字见及”,彼此音问,一时尽绝,苏轼不能不深怀幽居离索的内心隐衷。此词以“幽人”自称,就反映了他在这种特定环境下的处境与心情。

上阕选择残缺之月,疏落孤桐,滴漏断尽,一系列寒冷凄清的意象,营造出萧疏凄冷、幽冷寂寞的氛围,为幽人、孤鸿的出场作铺垫。

“景语即情语”,这一冷调色的描写,其实是词人内心孤独寂寞的反映。

1.上片首两句营造怎样的氛围?

生命的孤独、漂泊无依、孤傲高洁

2.“独往来”“缥缈”写出了一种什么样的情境?

3.“谁见幽人独往来?缥缈孤鸿影。”写出了幽人与孤鸿的什么相似之处?

寂寞、孤独、孤芳自赏、洁身自好

赏析

上片写幽人,幽人孤独如孤鸿。先写夜景幽寒,为幽人、孤鸿的出场营造氛围。接着写幽人孤鸿往来。冷落凄静的夜晚,惟有孤鸿与幽人相对,那孤傲不群的孤鸿,正是独往独来的幽人的化身。

4.结合具体词句说说下片写出了幽人与孤鸿怎样的品质特点?

词人以比兴(象征)手法,匠心独运地通过鸿的飘零失所孤独缥缈,惊起回头惊魂未定、怀抱幽恨和选求宿处,表达了作者贬谪黄州时期的孤寂处境和高洁自许、不肯同流合污、坚持操守的心境。

5.前人认为“恨”字是全词关键。词中“恨”的内容是什么?你是否同意“关键”之说?为什么?

恨的内容:封建社会文字狱对人才的摧残。无人理解的忧愤。

同意:上片描写缺月、疏桐、漏断、人静、幽人、孤鸿等特定景物,正是由“恨”而生,由于含恨,所以必然产生“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”的徘徊心境。

赏析

下片写孤鸿,孤鸿幽恨如幽人。孤鸿被惊起,惊慌高飞,心怀幽恨,却无人能懂;寒林千枝,却不肯栖息;最后,它悲鸣着飞过长江,落在寂寞荒冷的沙洲上。失群孤鸿与失志幽人互喻叠映,意脉贯通。

卜算子

黄州定慧院寓居作

苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来?缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

1.上片开头两句写夜深人静。其中的“缺”“疏”

“断”几个字极写了作者 的心境。第三句中的“幽人”是指_________。

2.下片“拣尽寒枝不肯栖”采用的是 的修辞方法和_____的表现手法,表面上写的是____________,但实际上却写出了作者_______的思想感情。

1.①幽独凄清的心境;作者自己。

2.拟人;虚实结合(或类比);孤鸿不愿选择高枝栖息,宁愿忍受寂寞和寒冷;用孤鸿自比,表现了自己遭到贬官后内心的孤苦和清高。

1.上片开头两句写夜深人静。其中的“缺”“疏”

“断”几个字极写了作者 的心境。第三句中的“幽人”是指_________。

2.下片“拣尽寒枝不肯栖”采用的是 的修辞方法和_____的表现手法,表面上写的是____________,但实际上却写出了作者_______的思想感情。

鸿雁意象1.大雁是候鸟,定期南飞北返,这就容易使那些滞留外乡,不能按期定时回家的人对比自己,生发出无尽的忧思。常常引起游子思乡怀亲之情和羁旅伤感。

如:

闻 雁

韦应物

故园渺何处?归思方悠哉。

淮南秋夜雨,高斋闻雁来。

关于鸿雁

寒 塘

赵 嘏

晓发梳临水,寒塘坐见秋。

乡心正无限,一雁过南楼。

雁,春秋迁移,秋天,大雁仿佛在奋力飞回故巢。这种景象每每牵动游子的思乡之情。因此诗人常常借雁抒情,寄寓自己浓浓的乡愁。

鸿雁意象2.我国古代有“鸿足传书”的传说,因为古代人们和外出的亲人难通音讯,所以又让大雁承担了“信使”的使命。

雁来音信无凭,路遥归梦难成,离恨恰如春草,更行更远还生。

——李煜《清平乐》

雁过也,正伤心,却是旧时相识。

——李清照《声声慢》

鸿雁意象3.雁总是结阵成“人”字或“一”字形集体迁徙的,因此孤雁(断雁,孤鸿,断鸿)也就成为诗人表达自己孤苦漂泊的意象。

如:蒋捷《虞美人·听雨》:“壮年听雨客舟中,江阔云低,断雁叫西风。”

在浩淼的江水与低压的阴云之间,只有一只孤雁在凛冽的寒风中哀鸣,显得那样孤单、渺小、无助。词人正是借用孤雁的形象来抒发自己风雨飘摇中流浪江海的悲凉心境。

又如:云中谁寄锦书来? 雁字回时,月满西楼。

黄州数年是苏轼思想发生转折的时期,也是他不断走向成熟和睿智的时期,他以此保全自己的岸然人格,也以此养护自己淳至的精神。其作于同一时期的数篇诗文,都为我们透示了其中的端倪。

黄州贬谪时期的苏轼(1079——1084)

拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

中秋谁与共孤光,把盏凄凉北望。

人生如梦,一尊还酹明月。

一蓑烟雨任平生

门前流水尚能西, 休将白发唱黄鸡。

幽独凄清 失意自伤

人生空幻 壮志难酬

时运不济 超脱旷达

不畏坎坷 笑看风雨

热爱生活、旷达乐观

时间 词作 诗句 思想感情

1080 《卜算子》

1080 《西江月》

1082 《念奴娇》

1082 《定风波》

1083 《浣溪沙》

在贬谪到黄州的初期,苏轼是低沉、苦闷的,但他很快从中逃离出来。毕竟他是一个洒脱旷达的人。面对人生的困境,他没有颓废,没有逃避,而是以一种积极乐观的心态去面对,去挑战。所以,他战胜了生活,战胜了自我。所以,我们才看到,黄州时期的苏轼是一个无畏风雨、笑看坎坷的潇洒之人,是一个超然物外、随遇而安的旷达之人。

苏轼在黄州的心路历程

失意自伤

低沉苦闷

随遇而安

洒脱旷达

乐观豪迈

积极向上

前期

中期

后期

“在黄州的苏东坡是成熟了的苏东坡。”成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察言观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。勃郁的豪情发过了酵,尖利的山风收住了劲,湍急的细流汇成了湖,结果-- 引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。 ----(余秋雨《苏东坡突围》)

这首词上片写鸿见人,下片写人见鸿,以孤鸿为喻,感物咏志,把孤鸿失群与幽人失志联系起来,巧妙地表达了作者“幽约怨悱不能自言之情”,这正是苏轼贬居黄州时无所依托而又无可哀告的寂寞与伤感的心情与处境的真实写照。总之诗人借孤鸿把自己当时不便也不好直言的心境形象贴切地表达出来。表现了自己遭到贬官后内心的孤苦和清高。

艺术特色

这首词运用了比兴、象征等艺术手法,全词借物比兴,写景兴怀,托物咏人,物我交融,含蕴深广,风格清奇,为词中名篇。

卜算子·咏梅

R·八年级语文下册

1.体会托物言志、融情入景的抒情方式。

2.理解词中所表达的词人高洁品格。

3、鉴赏本词意境之美,揣摩本词炼字之妙。

陆游,字务观,号放翁,南宋杰出的爱国词人。一生志在恢复中原,因“喜论恢复”受到投降派忌恨,受人排挤,结果被黜免,回乡闲居至死。

陆游一生主张坚决抗金、收复中原,因此为统治集团中求和派所压制。创作本词时陆游正处在人生的低谷,主战派被排挤压迫,士气低落,这首咏梅词,其实也是陆游自己的咏怀之作。

卜算子·咏梅(教师范读)

重点词句

【1】卜算子:为词牌名。

【2】驿(yì)外:指荒僻、冷清之地。驿:驿站,古代传递政府文书的人中途换马匹休息、住宿的地方。

【3】寂寞:孤单冷清。

【4】 无主:无人过问,无人欣赏。

【5】着(zhuó):遭受。更着:又遭到。

【6】无意:不想,没有心思。自己不想费尽心思去争芳斗艳。

【7】苦:苦苦,极力。争春:与百花争奇斗艳。此指争权。

【8】一任:任凭。

【9】群芳:群花、百花。隐指权臣、小人。

【10】妒(dù):嫉妒。零落:凋谢。

【11】 碾(niǎn):轧碎。

【12】作尘:化作灰土。

【13】香如故:香气依旧存在。

翻译

驿站之外的断桥边,梅花孤单寂寞地绽开了花,无人过问。暮色降临,梅花无依无靠,已经够愁苦了,却又遭到了风雨的摧残。

梅花并不想费尽心思去争艳斗宠,对百花的妒忌与排斥毫不在乎。即使凋零了,被碾作泥土,又化作尘土了,梅花依然和往常一样散发出缕缕清香。

阅读书中提示,说说你获得哪些信息?

【1】抒情方式:

【2】作者情感:

【3】词作内容:上片:

下片:

【4】主题思想:

【1】抒情方式:内心独白

【2】作者情感:孤高傲世

【3】词作内容:上片:写梅花的生存状况

下片:写梅花的品格精神

【4】主题思想:独立不倚、坚持正义的人格

写照

1.这首词上阙写环境,下阙写品格。思考词人是怎样描写环境,有什么目的?

上阙

梅

驿外断桥

黄昏

风、雨

梅

驿外断桥

黄昏

风、雨

(野梅)孤独、寂寞

荒凉、破败

惆怅、萧瑟

凄凉、惨淡

梅花孤寂凄凉的境遇以及它的愁苦之情。

2.这首词上阙写环境,下阙写品格。思考词人是怎样写品格,从哪里体现?

无意苦争春,

一任群芳妒。

孤傲高洁

零落成泥辗作尘,只有香如故。

矢志不渝

托物言志

(凄凉的境遇、愁苦之情)

喻陆游一生艰难的政治处境和他所遭受的严酷的政治打击。

陆游不屑媚俗邀宠,有别于一般官僚政客们的傲岸性格。

陆游即便粉身碎骨也还要坚持四国理想、民族气节、君子操守的顽强意志

卜算子·咏梅

驿外断桥边,

寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,

更著风和雨。 环 境

无意苦争春,

一任群芳妒。

零落成泥辗作尘,

只有香如故。 品 格

赏析

上阕状物写景,描绘了风雨中独自绽放的梅花。梅花长在偏僻的“ 驿外断桥边”,“寂寞开无主”,它不是由人精心栽种的,它寂寞地开放着。“已是黄昏独自愁,更著风和雨”。在这样的暮色黄昏中,独自挺立开放的梅花难免会有着孤苦无依的愁苦,更何况环境如此恶劣,风雨交加,倍受摧残。这实在令人深深叹息。

下阕抒情, 主要抒写梅花的两种美德。

“无意苦争春,一任群芳妒”,它的其一美德是朴实无华,不慕虚荣,不与百花争春,在寒冬就孤傲挺立开放,它的与世无争使它胸怀坦荡,一任群花自去嫉妒!

“零落成泥碾作尘,只有香如故”,它的其二美德是志节高尚,操守如故,就算沦落到化泥作尘的地步,还香气依旧。这几句词意味深长。

写出与梅有关的古诗句。

“墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。” —— 王安石

“我家洗砚池边树,朵朵花开淡墨痕。不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。” —— 王冕

“梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章。梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。” —— 卢梅坡

“朔风吹倒人,古木硬如铁。一花天下春,江山万里雪。” —— 顾鹤庆

宝剑锋从磨砺出, 梅花香自苦寒来。

只有梅花吹不尽,依然新白抱新红。

卜算子·咏梅

毛泽东

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。

比较一下这两首咏梅词在内容及思想感情表达上有什么异同?

对比阅读

相同点:

(1)都写出了梅花不畏严寒的特点。

(2)都表现梅花不与群芳争春的特点。

(3)都赞颂了梅花的高洁的品格。

(4)都以梅花自比。

不同点:

(1)梅花的形象不同

陆 游:寂寞凄凉、饱受摧残,象征屡受排挤的主战派。

毛泽东:傲寒俊俏、积极乐观。 象征革命者的坚贞不屈斗争的精神。

(2)感情基调不同

陆 游:低沉孤高。

毛泽东:积极乐观,充满信心。

作者以梅花自喻,借梅花孤高正直、操节自守、矢志不渝的高尚品质,抒发自己请缨无路、壮志难酬的苦闷和炽热的爱国情感,其实也正是作者一生标格孤高,绝不与争宠邀媚、阿谀奉迎之徒为伍的品格和不畏谗毁、坚贞不渝的铮铮傲骨的真实写照。

卜算子·黄州定慧院寓居作

R·八年级语文下册

1.能准确、流畅、有感情的诵读这首词。

2.品读诗词,体会作者感情。

苏轼(1037~1101年),字 ,号“ ”,北宋眉州眉山(即今四川眉山)人,是宋代(北宋)著名的文学家、书画家,谥号文忠。他与他的父亲苏洵、弟弟苏辙皆以文学名世,世称“三苏”。

子瞻

东坡居士

苏轼父子三人与唐代的 、 和宋代的 、 、 合称“唐宋八大家”。

苏轼与黄庭坚、米芾、蔡襄被称为最能代表宋代书法成就的书法家,合称为"宋四家"。

苏氏四门生为:

秦观、黄庭坚、晁补之、张耒[lěi]? 。

韩愈

柳宗元

欧阳修

王安石

曾巩

卜算子·黄州/定慧院/寓居/作

苏轼

缺月/挂/疏桐,漏断/人/初静。谁见/幽人/独/往来,缥缈/孤鸿/影。

惊起/却/回头,有恨/无人/省。拣尽/寒枝/不肯/栖,寂寞/沙洲/冷。

听教师范读

重点词语

【1】疏桐:枝叶稀疏的梧桐树。

【2】漏断:指深夜。

【3】幽人:幽居之人。

【4】缥缈:隐隐约约,若有若无。

【5】孤鸿:孤单的鸿雁。

【6】省(xǐng):知晓。

【7】沙洲:江河中泥沙淤积而成的小块陆地。

1.反复品读,体会词的大意。

残月高挂在稀疏的梧桐,滴漏声断了夜已深,人群开始安静。时常能见幽居人独自往来徘徊,还有那缥渺高飞的孤雁的身影。

它突然惊起又回首匆匆,心里有恨却无人能懂。它拣遍了寒冷的树枝不肯栖息,却躲到寂寞的沙洲甘愿忍受凄冷之苦。

2.全文分为上下两片,共有哪些意象?

缺月、疏桐、漏断、幽人、孤鸿、寒枝、沙洲。

3.这些意象分别有哪些特点?诗人分别用哪些词语来描绘它们?

月——缺,桐——疏,漏——断,人——幽,鸿——孤,枝——寒,沙洲——冷。

4.这些意象特点分别涉及哪些艺术手法?蕴含哪些思想感情?

【1】疏桐暗示良禽择木而栖的环境的荒凉,也暗示在封建社会里正直的人才难以得到重用。

【2】漏断说明到了深夜,作者的心情才得以安静下来。

【3】幽人是苏轼自称为幽囚之人,联系背景,可知当时苏轼处境艰难,心情低落。

【4】孤鸿指孤单的鸿雁,鸿雁是候鸟,春秋迁徙。在古诗词里,文人常常取鸿雁春秋迁徙,一生漂泊无定,没有依靠,喻人生遭遇的凄凉悲苦。

【5】寒枝暗示苏轼当时的凄凉处境。

【6】沙洲是江湖河流里和海滨、湖滨带出露水面的沙滩,在当时是人烟稀少,荒凉清冷的环境。

5.阅读书中提示,说说你获得哪些信息?

【1】写作背景:

【2】词作内容:

【3】意象意境:

【4】作者情感:

【5】写作手法:

【1】写作背景:初到黄州。

【2】词作内容:所见所感。

【3】意象意境:寂寞清冷。

【4】作者情感:心境的孤独和志趣的高洁。

【5】写作手法:托物写怀。

【乌台诗案】

北宋著名的文字狱。元丰二年(1079),苏轼因与时任宰相的王安石政见不合,出补外官。他看到当时地方官吏执行新法扰民,心中不满,任杭州通判后写了二十多首托事以讽的诗,因而激怒新党。被构陷成罪,囚捕至京,系狱一百三十天。而且牵连甚广,苏轼的友朋故旧被连累处罚的达二十二人。苏轼在狱时自度必死,曾作诗与苏辙诀别。

苏轼于“乌台诗案”后谪居黄州,初寓定惠院,后迁临皋亭。据史料记载,此词为公元1083年(神宗元丰六年)初作于黄州,定慧院在今天的湖北黄岗县东南,苏轼另有《游定惠院记》一文。到黄州之初,亦因罪废之余,灰心杜口,谢绝交往。由于牵连甚广,这时,“平生亲友,无一字见及”,彼此音问,一时尽绝,苏轼不能不深怀幽居离索的内心隐衷。此词以“幽人”自称,就反映了他在这种特定环境下的处境与心情。

上阕选择残缺之月,疏落孤桐,滴漏断尽,一系列寒冷凄清的意象,营造出萧疏凄冷、幽冷寂寞的氛围,为幽人、孤鸿的出场作铺垫。

“景语即情语”,这一冷调色的描写,其实是词人内心孤独寂寞的反映。

1.上片首两句营造怎样的氛围?

生命的孤独、漂泊无依、孤傲高洁

2.“独往来”“缥缈”写出了一种什么样的情境?

3.“谁见幽人独往来?缥缈孤鸿影。”写出了幽人与孤鸿的什么相似之处?

寂寞、孤独、孤芳自赏、洁身自好

赏析

上片写幽人,幽人孤独如孤鸿。先写夜景幽寒,为幽人、孤鸿的出场营造氛围。接着写幽人孤鸿往来。冷落凄静的夜晚,惟有孤鸿与幽人相对,那孤傲不群的孤鸿,正是独往独来的幽人的化身。

4.结合具体词句说说下片写出了幽人与孤鸿怎样的品质特点?

词人以比兴(象征)手法,匠心独运地通过鸿的飘零失所孤独缥缈,惊起回头惊魂未定、怀抱幽恨和选求宿处,表达了作者贬谪黄州时期的孤寂处境和高洁自许、不肯同流合污、坚持操守的心境。

5.前人认为“恨”字是全词关键。词中“恨”的内容是什么?你是否同意“关键”之说?为什么?

恨的内容:封建社会文字狱对人才的摧残。无人理解的忧愤。

同意:上片描写缺月、疏桐、漏断、人静、幽人、孤鸿等特定景物,正是由“恨”而生,由于含恨,所以必然产生“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”的徘徊心境。

赏析

下片写孤鸿,孤鸿幽恨如幽人。孤鸿被惊起,惊慌高飞,心怀幽恨,却无人能懂;寒林千枝,却不肯栖息;最后,它悲鸣着飞过长江,落在寂寞荒冷的沙洲上。失群孤鸿与失志幽人互喻叠映,意脉贯通。

卜算子

黄州定慧院寓居作

苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来?缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

1.上片开头两句写夜深人静。其中的“缺”“疏”

“断”几个字极写了作者 的心境。第三句中的“幽人”是指_________。

2.下片“拣尽寒枝不肯栖”采用的是 的修辞方法和_____的表现手法,表面上写的是____________,但实际上却写出了作者_______的思想感情。

1.①幽独凄清的心境;作者自己。

2.拟人;虚实结合(或类比);孤鸿不愿选择高枝栖息,宁愿忍受寂寞和寒冷;用孤鸿自比,表现了自己遭到贬官后内心的孤苦和清高。

1.上片开头两句写夜深人静。其中的“缺”“疏”

“断”几个字极写了作者 的心境。第三句中的“幽人”是指_________。

2.下片“拣尽寒枝不肯栖”采用的是 的修辞方法和_____的表现手法,表面上写的是____________,但实际上却写出了作者_______的思想感情。

鸿雁意象1.大雁是候鸟,定期南飞北返,这就容易使那些滞留外乡,不能按期定时回家的人对比自己,生发出无尽的忧思。常常引起游子思乡怀亲之情和羁旅伤感。

如:

闻 雁

韦应物

故园渺何处?归思方悠哉。

淮南秋夜雨,高斋闻雁来。

关于鸿雁

寒 塘

赵 嘏

晓发梳临水,寒塘坐见秋。

乡心正无限,一雁过南楼。

雁,春秋迁移,秋天,大雁仿佛在奋力飞回故巢。这种景象每每牵动游子的思乡之情。因此诗人常常借雁抒情,寄寓自己浓浓的乡愁。

鸿雁意象2.我国古代有“鸿足传书”的传说,因为古代人们和外出的亲人难通音讯,所以又让大雁承担了“信使”的使命。

雁来音信无凭,路遥归梦难成,离恨恰如春草,更行更远还生。

——李煜《清平乐》

雁过也,正伤心,却是旧时相识。

——李清照《声声慢》

鸿雁意象3.雁总是结阵成“人”字或“一”字形集体迁徙的,因此孤雁(断雁,孤鸿,断鸿)也就成为诗人表达自己孤苦漂泊的意象。

如:蒋捷《虞美人·听雨》:“壮年听雨客舟中,江阔云低,断雁叫西风。”

在浩淼的江水与低压的阴云之间,只有一只孤雁在凛冽的寒风中哀鸣,显得那样孤单、渺小、无助。词人正是借用孤雁的形象来抒发自己风雨飘摇中流浪江海的悲凉心境。

又如:云中谁寄锦书来? 雁字回时,月满西楼。

黄州数年是苏轼思想发生转折的时期,也是他不断走向成熟和睿智的时期,他以此保全自己的岸然人格,也以此养护自己淳至的精神。其作于同一时期的数篇诗文,都为我们透示了其中的端倪。

黄州贬谪时期的苏轼(1079——1084)

拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

中秋谁与共孤光,把盏凄凉北望。

人生如梦,一尊还酹明月。

一蓑烟雨任平生

门前流水尚能西, 休将白发唱黄鸡。

幽独凄清 失意自伤

人生空幻 壮志难酬

时运不济 超脱旷达

不畏坎坷 笑看风雨

热爱生活、旷达乐观

时间 词作 诗句 思想感情

1080 《卜算子》

1080 《西江月》

1082 《念奴娇》

1082 《定风波》

1083 《浣溪沙》

在贬谪到黄州的初期,苏轼是低沉、苦闷的,但他很快从中逃离出来。毕竟他是一个洒脱旷达的人。面对人生的困境,他没有颓废,没有逃避,而是以一种积极乐观的心态去面对,去挑战。所以,他战胜了生活,战胜了自我。所以,我们才看到,黄州时期的苏轼是一个无畏风雨、笑看坎坷的潇洒之人,是一个超然物外、随遇而安的旷达之人。

苏轼在黄州的心路历程

失意自伤

低沉苦闷

随遇而安

洒脱旷达

乐观豪迈

积极向上

前期

中期

后期

“在黄州的苏东坡是成熟了的苏东坡。”成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察言观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。勃郁的豪情发过了酵,尖利的山风收住了劲,湍急的细流汇成了湖,结果-- 引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。 ----(余秋雨《苏东坡突围》)

这首词上片写鸿见人,下片写人见鸿,以孤鸿为喻,感物咏志,把孤鸿失群与幽人失志联系起来,巧妙地表达了作者“幽约怨悱不能自言之情”,这正是苏轼贬居黄州时无所依托而又无可哀告的寂寞与伤感的心情与处境的真实写照。总之诗人借孤鸿把自己当时不便也不好直言的心境形象贴切地表达出来。表现了自己遭到贬官后内心的孤苦和清高。

艺术特色

这首词运用了比兴、象征等艺术手法,全词借物比兴,写景兴怀,托物咏人,物我交融,含蕴深广,风格清奇,为词中名篇。

卜算子·咏梅

R·八年级语文下册

1.体会托物言志、融情入景的抒情方式。

2.理解词中所表达的词人高洁品格。

3、鉴赏本词意境之美,揣摩本词炼字之妙。

陆游,字务观,号放翁,南宋杰出的爱国词人。一生志在恢复中原,因“喜论恢复”受到投降派忌恨,受人排挤,结果被黜免,回乡闲居至死。

陆游一生主张坚决抗金、收复中原,因此为统治集团中求和派所压制。创作本词时陆游正处在人生的低谷,主战派被排挤压迫,士气低落,这首咏梅词,其实也是陆游自己的咏怀之作。

卜算子·咏梅(教师范读)

重点词句

【1】卜算子:为词牌名。

【2】驿(yì)外:指荒僻、冷清之地。驿:驿站,古代传递政府文书的人中途换马匹休息、住宿的地方。

【3】寂寞:孤单冷清。

【4】 无主:无人过问,无人欣赏。

【5】着(zhuó):遭受。更着:又遭到。

【6】无意:不想,没有心思。自己不想费尽心思去争芳斗艳。

【7】苦:苦苦,极力。争春:与百花争奇斗艳。此指争权。

【8】一任:任凭。

【9】群芳:群花、百花。隐指权臣、小人。

【10】妒(dù):嫉妒。零落:凋谢。

【11】 碾(niǎn):轧碎。

【12】作尘:化作灰土。

【13】香如故:香气依旧存在。

翻译

驿站之外的断桥边,梅花孤单寂寞地绽开了花,无人过问。暮色降临,梅花无依无靠,已经够愁苦了,却又遭到了风雨的摧残。

梅花并不想费尽心思去争艳斗宠,对百花的妒忌与排斥毫不在乎。即使凋零了,被碾作泥土,又化作尘土了,梅花依然和往常一样散发出缕缕清香。

阅读书中提示,说说你获得哪些信息?

【1】抒情方式:

【2】作者情感:

【3】词作内容:上片:

下片:

【4】主题思想:

【1】抒情方式:内心独白

【2】作者情感:孤高傲世

【3】词作内容:上片:写梅花的生存状况

下片:写梅花的品格精神

【4】主题思想:独立不倚、坚持正义的人格

写照

1.这首词上阙写环境,下阙写品格。思考词人是怎样描写环境,有什么目的?

上阙

梅

驿外断桥

黄昏

风、雨

梅

驿外断桥

黄昏

风、雨

(野梅)孤独、寂寞

荒凉、破败

惆怅、萧瑟

凄凉、惨淡

梅花孤寂凄凉的境遇以及它的愁苦之情。

2.这首词上阙写环境,下阙写品格。思考词人是怎样写品格,从哪里体现?

无意苦争春,

一任群芳妒。

孤傲高洁

零落成泥辗作尘,只有香如故。

矢志不渝

托物言志

(凄凉的境遇、愁苦之情)

喻陆游一生艰难的政治处境和他所遭受的严酷的政治打击。

陆游不屑媚俗邀宠,有别于一般官僚政客们的傲岸性格。

陆游即便粉身碎骨也还要坚持四国理想、民族气节、君子操守的顽强意志

卜算子·咏梅

驿外断桥边,

寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,

更著风和雨。 环 境

无意苦争春,

一任群芳妒。

零落成泥辗作尘,

只有香如故。 品 格

赏析

上阕状物写景,描绘了风雨中独自绽放的梅花。梅花长在偏僻的“ 驿外断桥边”,“寂寞开无主”,它不是由人精心栽种的,它寂寞地开放着。“已是黄昏独自愁,更著风和雨”。在这样的暮色黄昏中,独自挺立开放的梅花难免会有着孤苦无依的愁苦,更何况环境如此恶劣,风雨交加,倍受摧残。这实在令人深深叹息。

下阕抒情, 主要抒写梅花的两种美德。

“无意苦争春,一任群芳妒”,它的其一美德是朴实无华,不慕虚荣,不与百花争春,在寒冬就孤傲挺立开放,它的与世无争使它胸怀坦荡,一任群花自去嫉妒!

“零落成泥碾作尘,只有香如故”,它的其二美德是志节高尚,操守如故,就算沦落到化泥作尘的地步,还香气依旧。这几句词意味深长。

写出与梅有关的古诗句。

“墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。” —— 王安石

“我家洗砚池边树,朵朵花开淡墨痕。不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。” —— 王冕

“梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章。梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。” —— 卢梅坡

“朔风吹倒人,古木硬如铁。一花天下春,江山万里雪。” —— 顾鹤庆

宝剑锋从磨砺出, 梅花香自苦寒来。

只有梅花吹不尽,依然新白抱新红。

卜算子·咏梅

毛泽东

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。

比较一下这两首咏梅词在内容及思想感情表达上有什么异同?

对比阅读

相同点:

(1)都写出了梅花不畏严寒的特点。

(2)都表现梅花不与群芳争春的特点。

(3)都赞颂了梅花的高洁的品格。

(4)都以梅花自比。

不同点:

(1)梅花的形象不同

陆 游:寂寞凄凉、饱受摧残,象征屡受排挤的主战派。

毛泽东:傲寒俊俏、积极乐观。 象征革命者的坚贞不屈斗争的精神。

(2)感情基调不同

陆 游:低沉孤高。

毛泽东:积极乐观,充满信心。

作者以梅花自喻,借梅花孤高正直、操节自守、矢志不渝的高尚品质,抒发自己请缨无路、壮志难酬的苦闷和炽热的爱国情感,其实也正是作者一生标格孤高,绝不与争宠邀媚、阿谀奉迎之徒为伍的品格和不畏谗毁、坚贞不渝的铮铮傲骨的真实写照。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读