岳麓版高中历史必修三 第5课 明清之际的进步思潮 课件 (共16张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版高中历史必修三 第5课 明清之际的进步思潮 课件 (共16张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 702.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-19 11:03:02 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

第5课

明清之际的进步思潮

课标要求:

列举李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家,了解明清时期儒家学说的发展。

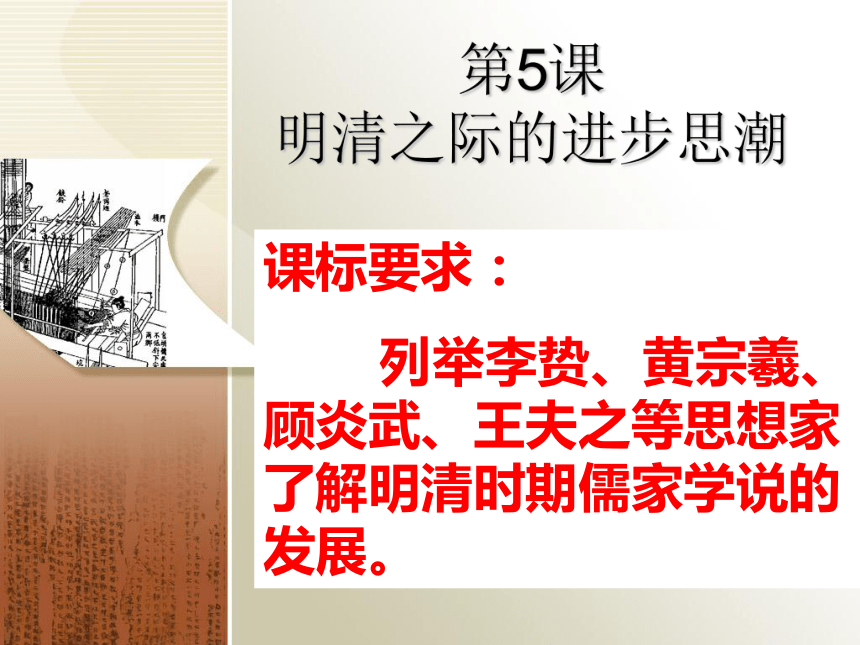

儒学的创立及发展历程

8、扬弃:

春秋时期 孔子 “仁” 、“礼”

战国时期 孟子发展“仁政”学说;荀子:礼法并施

秦朝 “焚书坑儒”,儒家思想遭重创。

西汉(武帝)

魏晋南北朝时期佛教、道教盛行,儒学发展出现危机

唐宋时期 “三教合一”开始走向融合。

宋明时期 形成以“理”和“天理”为核心的新儒学观念系统

明清时期批判(继承)传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系。

“天人感应” 、“大一统”

1、初创:

2、形成:

3、重创:

4、主流:

5、危机:

6、融合:

7、重兴:

董仲舒新儒学

“罢黜百家,独尊儒术”

回顾:

明清时期批判思想出现的背景

经济:

政治:

文化:

商品经济发展,资本主义萌芽产生并缓慢发展。

君主专制空前强化;封建统治腐朽。

文化专制;西方文化传入中国。

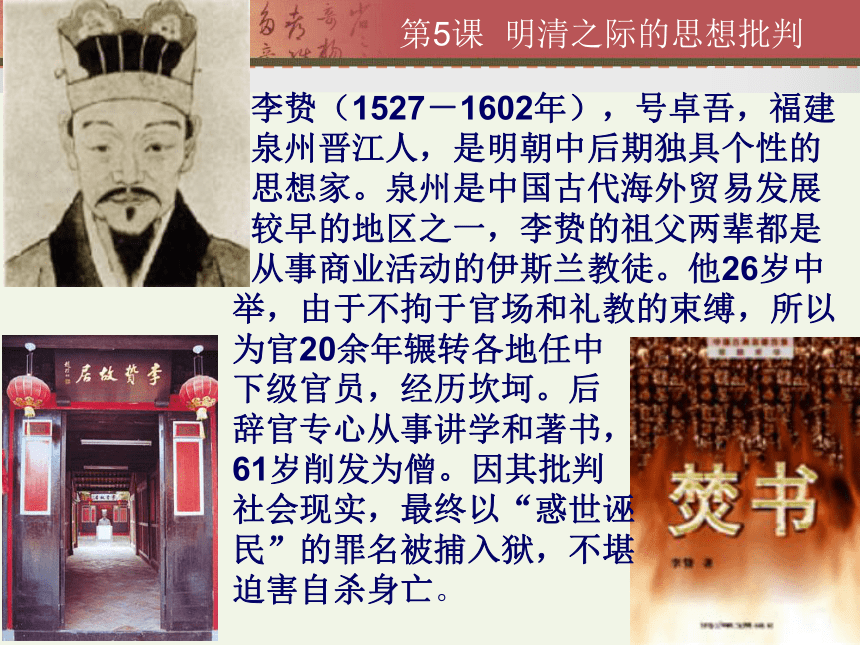

李贽故居(位于福建泉州)

李贽(1527-1602年),号卓吾,福建

泉州晋江人,是明朝中后期独具个性的

思想家。泉州是中国古代海外贸易发展

较早的地区之一,李贽的祖父两辈都是

从事商业活动的伊斯兰教徒。他26岁中举,由于不拘于官场和礼教的束缚,所以为官20余年辗转各地任中

下级官员,经历坎坷。后

辞官专心从事讲学和著书,

61岁削发为僧。因其批判

社会现实,最终以“惑世诬

民”的罪名被捕入狱,不堪

迫害自杀身亡。

是指某些少数的宗教团体,他们的信仰不是正统的,离弃了已经广被接受的信条。

异端

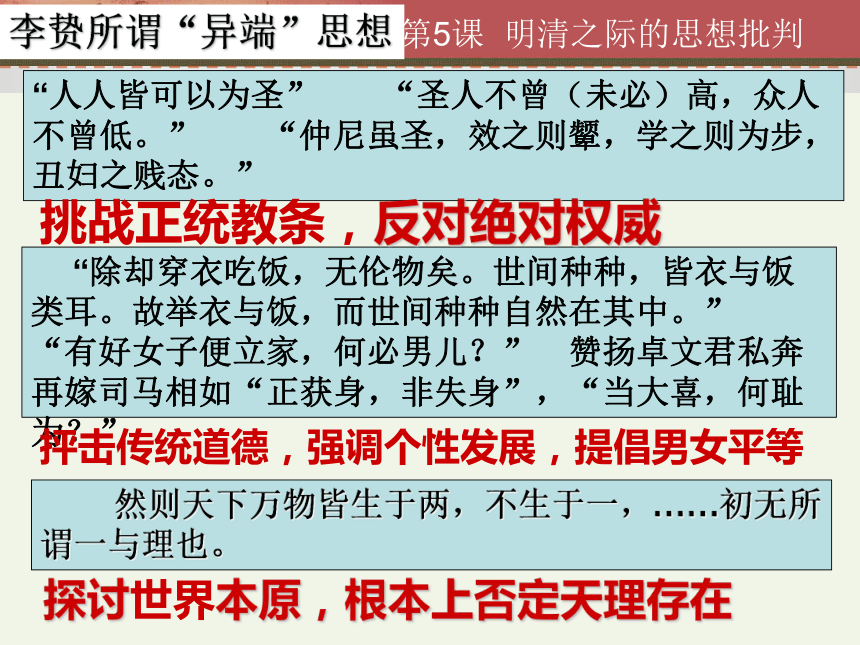

“除却穿衣吃饭,无伦物矣。世间种种,皆衣与饭类耳。故举衣与饭,而世间种种自然在其中。” “有好女子便立家,何必男儿?” 赞扬卓文君私奔再嫁司马相如“正获身,非失身”,“当大喜,何耻为?”

“人人皆可以为圣” “圣人不曾(未必)高,众人不曾低。” “仲尼虽圣,效之则颦,学之则为步,丑妇之贱态。”

挑战正统教条,反对绝对权威

抨击传统道德,强调个性发展,提倡男女平等

探讨世界本原,根本上否定天理存在

李贽所谓“异端”思想

然则天下万物皆生于两,不生于一,……初无所谓一与理也。

顾炎武—亭林先生

黄宗羲—梨洲先生

王夫之—船山先生

明末清初三大思想家

王夫之是怎样批判程朱理学的?

道在气先

理在气中

存天理,灭人欲

私欲之中,天理所寓

程朱理学 王夫之

世界本原

天理与人欲的关系

君主敲诈剥削人民,导致人民生活悲惨,君主专制是社会诸多弊病的根源。

“ 君主以天下之利尽归于己,以天下之害尽归于人”,“敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐”“为天下之大害者,君而已矣。”

——黄宗羲《原君》

从材料中我们可以看出黄宗羲批判君主的理由是什么?

“人君之于天下,不能以独治也。”“以天下之权,寄之天下之人。” ——顾炎武

黄宗羲:提出要以“天下之法”取代“一家之法”,以约束帝王的“人治”。“是非决于学校”,国家最高权力是内阁,另设监督和咨询机关(即“学校”),对皇帝和大臣进行监督和批评。

他们主张如何限制君权?带有怎样的色彩?

倡导言论自由,以众治取代独治,以法治取代人治,设立最高权力机构和监督机关限制君主权力。

带有反封建的民主色彩。

“ 有亡国,有亡天下。… …易姓改号,谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。 … …是故知保天下,然后知保其国。保国者,其君其臣肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。”

-顾炎武《日知录》

在顾炎武看来,“亡国”与“亡天下”有何区别?

“亡国”:改朝换代,政权变更。

“亡天下”:民族、文化的沦亡,关系到整个民族的命运。

顾炎武认为怎样才能保天下?这体现了一种什么样的精神?

“天下兴亡,匹夫有责”。

强烈的责任感和爱国主义精神。

何谓“经世致用”

宋代后逐渐形成的一种提倡研究当前社会政治、经济等实际问题,要求经书研究与当时社会的迫切问题联系起来,并从中提出解决重大问题方案的治学方法。又称经世致用之学。

其特点是以史为鉴,学术研究和现实结合,解释古代典籍为手段,从中发挥自己的社会政治见解,并用于社会改革。

经世致用思想的影响:

1、实事求是、博学考据的治学方法开清代考证学术之风。

2、立足现实、学以致用的观念为后世提供了思想源泉。

明清思想批判的主要内容及其进步意义

内容:

否定孔孟的绝对权威

否定伦理纲常

强调个性发展;

认为世界是物质的,否定“天理”的存在

关注社会现实,主张学以致用;

批判君主专制,主张限制君权;

意义:

有利于人们思想的解放;

有利于求实、务实的学风和社会风气的形成;

反封建的民主思想有一定的思想启蒙作用,深刻地影响了资产阶级民主思想家;

“天下兴亡,匹夫有责”的思想,有利于培养社会责任感,激发爱国主义热情

古代儒家思想的发展过程

春秋 战国 秦朝 西汉武帝

魏晋 隋唐 宋明 明清

孔子

创造

孟、荀

继承

遭到

打击

董仲舒新

儒学“独尊”

正统思想

佛道

挑战

三教合一

体系更新

新体系

理学形成

批判继承

时代特色

新体系

第5课

明清之际的进步思潮

课标要求:

列举李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家,了解明清时期儒家学说的发展。

儒学的创立及发展历程

8、扬弃:

春秋时期 孔子 “仁” 、“礼”

战国时期 孟子发展“仁政”学说;荀子:礼法并施

秦朝 “焚书坑儒”,儒家思想遭重创。

西汉(武帝)

魏晋南北朝时期佛教、道教盛行,儒学发展出现危机

唐宋时期 “三教合一”开始走向融合。

宋明时期 形成以“理”和“天理”为核心的新儒学观念系统

明清时期批判(继承)传统儒学,构筑具有时代特色的新思想体系。

“天人感应” 、“大一统”

1、初创:

2、形成:

3、重创:

4、主流:

5、危机:

6、融合:

7、重兴:

董仲舒新儒学

“罢黜百家,独尊儒术”

回顾:

明清时期批判思想出现的背景

经济:

政治:

文化:

商品经济发展,资本主义萌芽产生并缓慢发展。

君主专制空前强化;封建统治腐朽。

文化专制;西方文化传入中国。

李贽故居(位于福建泉州)

李贽(1527-1602年),号卓吾,福建

泉州晋江人,是明朝中后期独具个性的

思想家。泉州是中国古代海外贸易发展

较早的地区之一,李贽的祖父两辈都是

从事商业活动的伊斯兰教徒。他26岁中举,由于不拘于官场和礼教的束缚,所以为官20余年辗转各地任中

下级官员,经历坎坷。后

辞官专心从事讲学和著书,

61岁削发为僧。因其批判

社会现实,最终以“惑世诬

民”的罪名被捕入狱,不堪

迫害自杀身亡。

是指某些少数的宗教团体,他们的信仰不是正统的,离弃了已经广被接受的信条。

异端

“除却穿衣吃饭,无伦物矣。世间种种,皆衣与饭类耳。故举衣与饭,而世间种种自然在其中。” “有好女子便立家,何必男儿?” 赞扬卓文君私奔再嫁司马相如“正获身,非失身”,“当大喜,何耻为?”

“人人皆可以为圣” “圣人不曾(未必)高,众人不曾低。” “仲尼虽圣,效之则颦,学之则为步,丑妇之贱态。”

挑战正统教条,反对绝对权威

抨击传统道德,强调个性发展,提倡男女平等

探讨世界本原,根本上否定天理存在

李贽所谓“异端”思想

然则天下万物皆生于两,不生于一,……初无所谓一与理也。

顾炎武—亭林先生

黄宗羲—梨洲先生

王夫之—船山先生

明末清初三大思想家

王夫之是怎样批判程朱理学的?

道在气先

理在气中

存天理,灭人欲

私欲之中,天理所寓

程朱理学 王夫之

世界本原

天理与人欲的关系

君主敲诈剥削人民,导致人民生活悲惨,君主专制是社会诸多弊病的根源。

“ 君主以天下之利尽归于己,以天下之害尽归于人”,“敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐”“为天下之大害者,君而已矣。”

——黄宗羲《原君》

从材料中我们可以看出黄宗羲批判君主的理由是什么?

“人君之于天下,不能以独治也。”“以天下之权,寄之天下之人。” ——顾炎武

黄宗羲:提出要以“天下之法”取代“一家之法”,以约束帝王的“人治”。“是非决于学校”,国家最高权力是内阁,另设监督和咨询机关(即“学校”),对皇帝和大臣进行监督和批评。

他们主张如何限制君权?带有怎样的色彩?

倡导言论自由,以众治取代独治,以法治取代人治,设立最高权力机构和监督机关限制君主权力。

带有反封建的民主色彩。

“ 有亡国,有亡天下。… …易姓改号,谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。 … …是故知保天下,然后知保其国。保国者,其君其臣肉食者谋之。保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。”

-顾炎武《日知录》

在顾炎武看来,“亡国”与“亡天下”有何区别?

“亡国”:改朝换代,政权变更。

“亡天下”:民族、文化的沦亡,关系到整个民族的命运。

顾炎武认为怎样才能保天下?这体现了一种什么样的精神?

“天下兴亡,匹夫有责”。

强烈的责任感和爱国主义精神。

何谓“经世致用”

宋代后逐渐形成的一种提倡研究当前社会政治、经济等实际问题,要求经书研究与当时社会的迫切问题联系起来,并从中提出解决重大问题方案的治学方法。又称经世致用之学。

其特点是以史为鉴,学术研究和现实结合,解释古代典籍为手段,从中发挥自己的社会政治见解,并用于社会改革。

经世致用思想的影响:

1、实事求是、博学考据的治学方法开清代考证学术之风。

2、立足现实、学以致用的观念为后世提供了思想源泉。

明清思想批判的主要内容及其进步意义

内容:

否定孔孟的绝对权威

否定伦理纲常

强调个性发展;

认为世界是物质的,否定“天理”的存在

关注社会现实,主张学以致用;

批判君主专制,主张限制君权;

意义:

有利于人们思想的解放;

有利于求实、务实的学风和社会风气的形成;

反封建的民主思想有一定的思想启蒙作用,深刻地影响了资产阶级民主思想家;

“天下兴亡,匹夫有责”的思想,有利于培养社会责任感,激发爱国主义热情

古代儒家思想的发展过程

春秋 战国 秦朝 西汉武帝

魏晋 隋唐 宋明 明清

孔子

创造

孟、荀

继承

遭到

打击

董仲舒新

儒学“独尊”

正统思想

佛道

挑战

三教合一

体系更新

新体系

理学形成

批判继承

时代特色

新体系

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣