人教版高中必修二历史 5.14物质生活与习俗的变迁课件 64PPT

文档属性

| 名称 | 人教版高中必修二历史 5.14物质生活与习俗的变迁课件 64PPT |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-19 20:12:07 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

第14课 物质生活与习俗的变迁

一、近代物质生活和习俗的变迁

二、新中国社会生活新风尚

物质生活:

人类社会赖以存在和发展的物质要素的总和,如衣食住行,如收入、家用器具等。

习俗:

就是习惯,风俗;个人或集体的传统、传承的风尚、礼节、习性。凡有一定流行范围,一定流行时间或流行区域的意识行为,无论是官方的,民间的,均可称为习俗。

一、近代物质生活和习俗的变迁

1、发式演变:

(1)历史上发式演变的三阶段:

第一阶段:披发阶段

远古时代,男女都蓄长发,保持自然垂落状态。

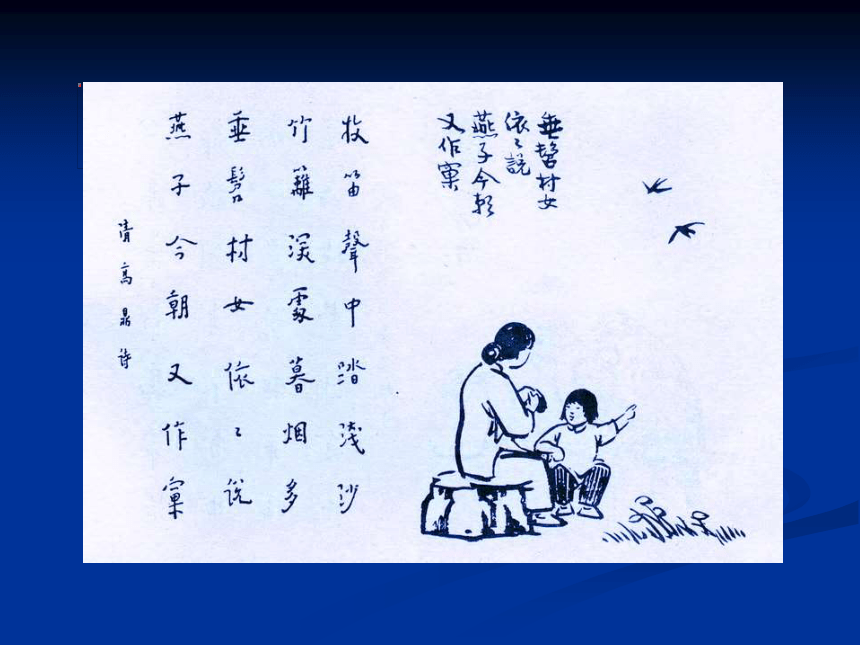

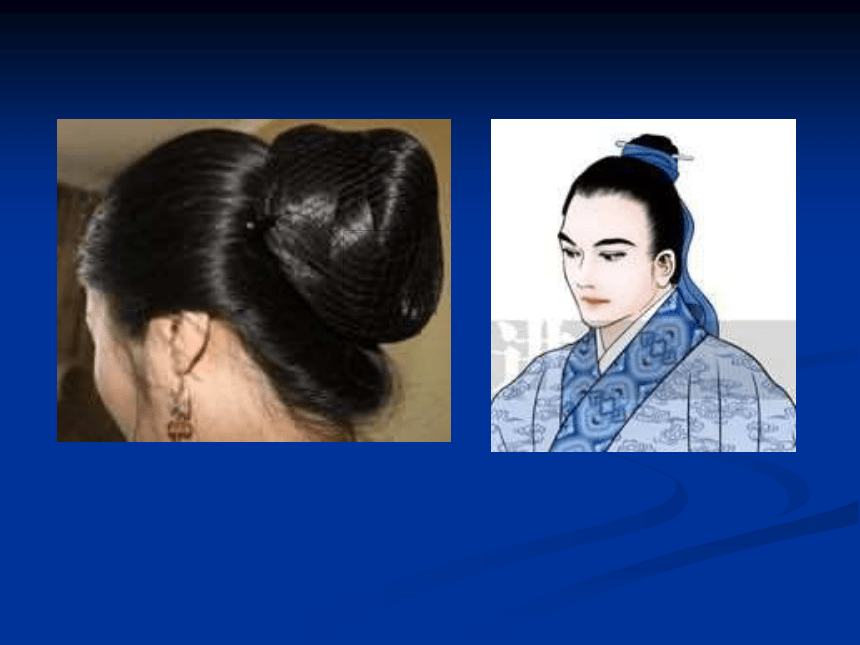

第二阶段:束发阶段

远古时代后期到明朝,一般在15岁或者20岁以前,男子和女子都蓄发,头发都是垂下来的,称为“垂髫” ,之后将头发归拢在一起,于头顶、头侧或脑后盘绕成髻(髻:盘在头顶或脑后的发结),即“束发为髻”。

孔子:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之至也。”

夏商周到东汉时期,有一种刑罚叫“髡(kūn,音“昆”)刑”,是上古五刑之一。髡刑:为将人头发全部或部分剃掉的刑罚,是一种耻辱刑。

发式具有伦理意义(道德规范),剃发是不孝的表现,是侮辱与惩罚的表现。

第三阶段:发式革命阶段

即明末清初的剃发蓄辫;清末民初的断发剪辫。

(2)两次发式革命:

其一,明末清初的剃发蓄辫:

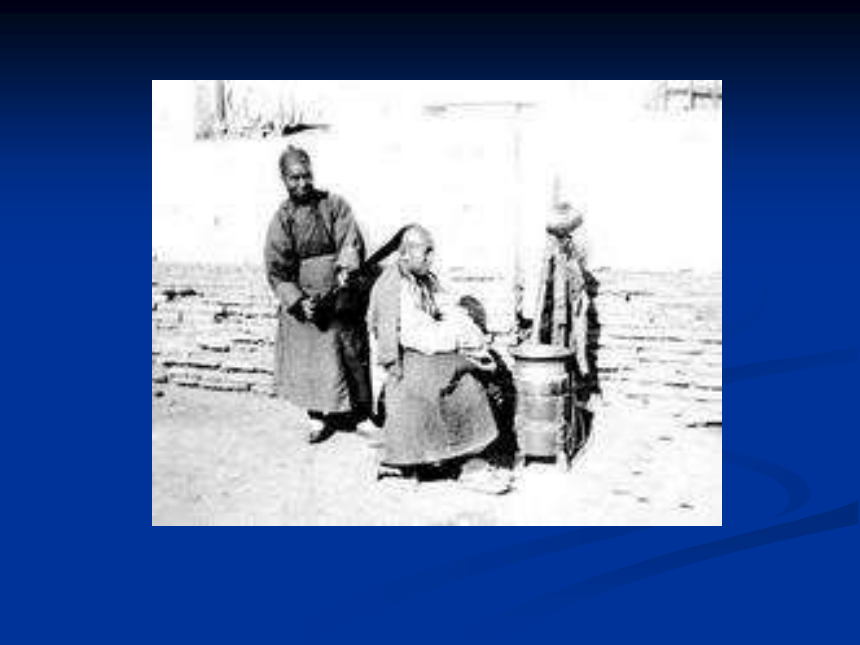

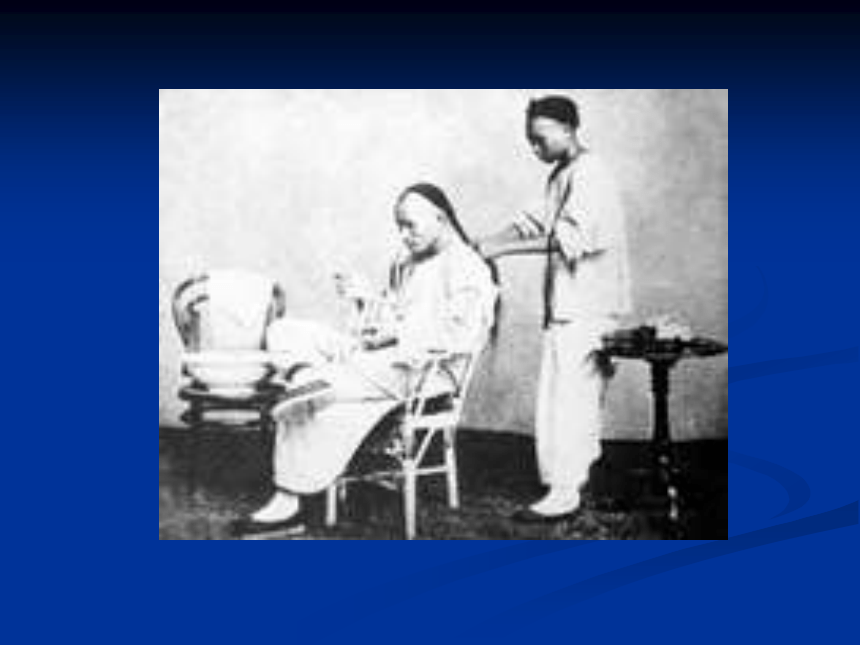

满汉发式的区别,一在剃发与留发,一在织辫与挽髻。

清初:“留头不留发,留发不留头” ,制造了“扬州十日”(屠杀共持续十日),“嘉定三屠”(同一年三次遭屠城)等惨案。

发式具有政治意义。发式变革作为明清易代的一个标志;辫子成为归顺、臣服清朝和清朝国民外在形象的标志;成为清朝绝对不能改变的祖制。

其二,清末民初的断发剪辫:

鸦片战争以后,“辫子”除了传统的象征意义外,还增加了一些新的象征意义。

材料一、二中的辫子和发式分别有何象征意义?

材料一

太平天国反抗清政府剃发留辫的规定,一律蓄发,满清统治者蔑称太平军为“长毛;甲午战争割让台湾时,台湾人民以拒绝剪辫的行动来表示不归顺日本统治;辛亥革命以排满为口号,要求国民剪掉辫子,改留短发,出现士兵街头强行剪辫;民国成立后,张勋仍留着发辫的军队,表示仍然效忠于清廷,其军被称为辫子军,其本人被称为“辫帅”。

材料二

今物质修明,尤尚机器,辫发长垂,行动摇舞,误缠机器,可以立死,今为机器之世,多机器则强,少机器则弱,辫发与机器,不相容者也。且兵争之世,执戈跨马,辫尤不便,其势不能不去之。欧、美百数十年前,人皆辫发也,至近数十年,机器日新,兵事日精,乃尽剪之,今既举国皆兵,断发之俗,万国同风矣,且垂辫既易污衣,而旧发尤增多垢,衣污则观瞻不美,沐难则卫生非宜,梳刮则费时甚多,若在外国,为外人指笑,儿童牵弄,既缘国弱,尤遭戏侮,斥为豚尾,出入不便,去之无损,留之反劳……

——1898年康有为《请断发易服改元折》

明末清初的剃发蓄辫与清末民初的断发剪辫有何共同之处?

目的都是塑造新国民外在形象和树立新政权的权威;

手段都是以暴力的方式实现着发式的变革;

发式都充当了政治的工具,被赋予了政治意义。

孙中山:1895年广州起义失败,走避日本,在横滨剪掉辫子,决心彻底投身革命。

法国报纸上的新闻:1912年2月11日袁世凯剪辫子

鲁迅:1903年留学日本,剪掉辫子

鲁迅1903年剪辫题照《自题小像》

灵台无计逃神矢,风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

全诗译文

我怎么做也不能从心中割舍游子对祖国故土的眷恋

祖国故乡在风雨飘摇的浓重黑暗之中

把希望寄托于民众,但民众还没有觉醒,他们对我的希望还不能理解

我把我的鲜血敬献给祖国,誓为中华民族的解放而牺牲

溥仪:1922年5月1日,17岁的溥仪痛下决心剪掉辫子。5月2日《申报》刊登了一条只有6个字的新闻:“溥仪昨剃辫子。”剪掉了头上有形的辫子,但保留了心中无形的辫子。

士兵街头强行剪辫

2、服饰演变:

(1)清初服饰的特点:

①男服以满族服饰为主;女服满汉分途,注重服饰美

长袍、马褂作为男子的通常服饰;20世纪20、30年代,旗袍赢得了广大女子的普遍喜爱(袍身宽大线条平直到腰身收紧,曲线明显,吸收了欧美服装讲求曲线适体的特点。由服饰美到人体曲线美。)

明代男子的便服,多用袍衫,其制为大襟、右衽、宽袖,下长过膝。

陈寅恪与王力

胡先骕与胡适

四川师范大学李里教授

历史学家钱穆先生

清末满族妇女旗装:袍身宽大线条平直。

20世纪20、30年代中期旗袍:腰身收紧,曲线明显,袖口也渐短渐宽,曲线适体。

②存在官民、男女、等级(身份)的差别

文一品官补子:仙鹤

文二品官补子:锦鸡

文官补服

(2)近代服饰的特点:

①中式与西式、新式与旧式并行,服饰流行趋向多元化

大衫、旗袍,洋帽、西装、洋式衬衣、西式连衣裙、绒衣、针织衫、西裤、纱袜、胶鞋、皮鞋等;中山装、学生装等。中山装则是近代中西服饰合璧的最典型标志。

1942年:钱穆送别侄子钱伟长(右一)留学美国

1954年著名社会学家费孝通先生在参加北平市首次各界人民代表大会后,感慨万端:

“我踏进会场,就看见很多人,穿制服的,穿工装的,穿短衫的,穿旗袍的,穿西服的,穿长袍的,还有位戴瓜帽的——这许多一望而知不同的人物,会在一个会场里一起讨论问题,在我说是生平第一次。”

中山先生综合了西式服装与中式服装的特点,设计出的一种直翻领有袋盖的四贴袋服装,并被世人称为中山装。

政治含义:四个口袋代表“国之四维(礼、义、廉、耻);五粒纽扣和五个口袋(一个在内侧)分别表示五权宪法学说(行政权、立法权、司法权、考试权、监察权;左右袖口的三个纽扣则分别表示三民主义和共和的理念(平等、自由、博爱),衣领为翻领封闭式,表示严谨的治国理念;衣袋上面弧形中间突出的袋盖,笔山形代表重视知识分子,背部不缝缝,表示国家和平统一之大义。

②服饰变化节奏加快

③服饰发展变化的总趋向是适体、方便、美观和平等

④服饰文化上的地区差别加大

思考题:近代服饰演变有哪些原因?

①政治变更

②经济发展

③社会观念与价值取向的更新

平等观念、消费观念(洋货消费)、审美观念(人体美)等的变化。

④近代西方科学知识、西方服饰、生产技术等的传入

3、废止缠足:

缠足是汉族长期以来摧残妇女身心健康的陋习。关于缠足的起源,说法不一。有始于隋朝说,有始于唐朝说,有始于五代说,有始于北宋说。

究其原因,大致有:

其一有利于把妇女禁锢在闺阁之中,对她们的社会活动、生产活动范围加以严格的限制,以符合“三从四德”的礼教;

其二士大夫病态的审美观使然。

废止缠足不具有反清革命的色彩,有反封建礼教的色彩,有妇女解放的色彩。

(1)清初废止缠足的失败

(2)在华外国传教士倡导不缠足

美国传教士林乐知主编的《万国公报》,仅从1875年到1878年,该报就发表了多篇文章,力劝女性不要缠足,并以近代生理学、骨科学知识讲解缠足对人身体的危害。1877年,厦门一教会牧师在教民中创立“戒缠足会”,这是中国第一个公开倡导不缠足的组织。

(3)太平天囯禁止缠足

张卫东先生在《客家文化》中曾说:“客家妇女不缠足,原因大约有二。其一,在南唐缠足之风兴起之时,客家先民在从事第二次大迁徙,已经脱离江淮中心地区,因而未受影响;而后他们大部分定居于闽、粤、赣交界的地区,‘山高皇帝远’,陋俗流风波及不到。其二,即客家先民驻足安居之后,马上投入生产自救、建设家园的头等大事之中,男女同时上阵,手足并用,不允许妇女缠足蜗居,恪守于闺阁之中”。

(4)维新派发起不缠足活动

1883年,康有为在南海县成立不缠足会,1896年又在广州成立不缠足会。还写了一篇《戒缠足会檄》,在女儿到了缠足的年龄后拒绝为其缠足。

1897年,梁启超、谭嗣同等维新人士发起成立上海不缠足会,宣布以上海为全国的总会,号召各地成立分会;风行一时的维新派报纸《时务报》也刊登一些戒缠足的文章。

1898年,康有为上书《请禁妇女裹足折》:

且国朝龙兴,严禁裹足,故满洲妇女,皆尚天足。凡在国民,同隶复帱,率土妇女,尤宜哀矜。且法律宜一,风俗宜同。皇上怜此弱女,拯此无辜,亟宜禁此非刑,改兹恶俗。乞特下明诏,严禁妇女裹足:其已裹者,一律宽解;若有违抗,其夫若子有官不得受封,夫官者,其夫亦科锾罚;其十二岁以下幼女,若有裹足者,重罚其父母。如此则风行草偃,恶俗自革。举国弱女皆能全体,中国传种渐可致强,外人野蛮之讥可以销释,其裨圣化,岂为小补!

译文:况且我大清建国以来就严禁裹足,所以满族妇女直到现在还是天足。凡是我国国民,都应在皇上的庇护之下,全国妇女都应该同样受到皇上怜悯。况且法律应当统一,风俗应当一致。皇上要怜悯这些弱女子,拯救这些无辜的人,就应该马上禁止这种残酷的刑罚,改变这种恶劣的风俗。请皇上特为此颁布诏书,严禁妇女裹足;那些已经裹足的人,一律放开;如果有人违抗皇帝的命令,她们的丈夫和儿子有官职也不能受封,无官职的,对她们的丈夫处以罚金;十二岁以下的幼女如果有裹足的,重罚她们的父母。这样一来,百姓要服从政府的命令,这种恶习自然就消灭了;全国的弱女子都能保全肢体,中国人种可以逐渐变得强壮,外国人讥笑我们野蛮的事也可以自己消失了。禁止裹足这件事有益于圣王的教化百姓,怎么能算小呢?

(5)辛亥革命禁止缠足

辛亥革命也是一场客家人的革命。

1912年3月13日中华民国临时大总统孙中山发布命令通饬全国劝禁缠足,不缠足运动更加轰轰烈烈地在全国展开。至此,“缠足”在法令上得到禁止,中国的缠足风俗开始从沿海大城市消失,并逐渐影响到内陆地区,缠足风俗的完全消失,最晚则要到1940年代甚至1950年代以后。

4、饮食变革:中西饮食文化的差异

中国 西方

饮食结构 以植物性食物为主;以热食、熟食为主 以动物性食料为主;生熟结合

进餐方式 唐以前,席地而坐,一人一案,分餐制;唐朝开始,围桌就餐、同盘而食,合餐制;通力合作,共同“消灭”盘中之物,体现集体主义 分盘而食、人各一份,分餐制;强调个人的价值与尊严,个体的特征与差异,体现个体主义

主要餐具 筷子(古称箸) 刀、叉

饮食观念和礼仪 以美味为第一要求;讲究排场、丰盛、精美;倾向于迟到;男尊女卑,宴席上看不到女性身影;争相付钱;倾向于艺术、感性。 以营养为最高准则;饭菜简单、随意;倾向于准时;女士优先、男女平等,男女宾客必须交叉而坐;AA 制,各付各账;倾向于科学、理性。

就餐氛围 热闹 安静

鸦片战争后,各港口城市开放及各个租界的出现,西餐馆、面包房、咖啡店随之在中国出现,并得到了迅速发展。到了20世纪20~30年代,中国的中上层各界人士中掀起了吃西餐的热潮。

在以“洋”为时尚中,具有西方风味的食品渐受中国人的欢迎,如啤酒、香槟酒、奶茶、汽水、冰棒、冰淇淋、面包、西点、蛋糕等皆被国人接受。

5、建筑变革:

通常中国传统民居以平房为主,这主要与中国有广阔的土地以及建筑材料、建筑技术落后有关。

在近代,由于受西式建筑风格的影响以及都市化程度的提高,在一些通商口岸,中国人也开始建筑西式或半西式住宅。

西式建筑:如小洋楼

中西合璧:如上海石库门里弄房屋

四合院,是华北地区民用住宅中的一种组合建筑形式,是一种四四方方或者是长方形的院落。“四”东西南北四面,“合”是四面房屋合在一起,形成一个口字形,或独家独户,或数户、十几户合居。

?

?

?

天津小洋楼

上海石库门里弄:中式结构,欧式联排

中共一大会址:石库门房屋

6、婚丧、节日风俗演变:

婚姻习俗演变:

旧式婚姻习俗有不少弊端:一是包办、买卖婚姻,二是婚礼过于冗长、繁芜,浪费资财。

从征婚启事看近代婚俗变迁。1902年6月6日《大公报》上登载了一则征婚启事,名为“求偶”。其原文如下:

“今有南清志士某君,北来游学,此君尚未娶妇,意欲访求天下有志女子,聘定为室,其主义如下:一要天足;二要通晓中西学术门径;三聘娶仪节悉照文明通例,尽除中国旧有之陋俗。如有能合以上诸格及自愿出嫁又有完全自主权者,毋论满汉新旧、贫富贵贱、长幼妍媸均可,请即邮寄亲笔复函,若在外埠能附寄大箸或玉照更妙。信面写‘AAA’托天津大公报馆或青年会二处代收。”

材料中体现“某君”怎样的婚姻观?

婚姻自由;以天足、有新学问、有新思想的新式女性为妻;不求门当户对;接受满汉通婚;举行西式婚礼等。

丧礼演变:

1905年7月31日,近代音乐家李叔同为其母所开的追悼会,尤为别开生面。据载,当天到会400余人,赠挽联哀辞200余幅。《大公报》刊登李叔同发布的《哀启》,内容如下:

“敬启者。我国丧仪繁文缛节,俚俗已甚。李叔同君广平,愿力祛其旧,爰与同人商酌,据东西各国追悼会之例,略为变通,定新丧仪如下:(一)凡我同人,倘愿致敬,或撰文诗,或书联句,或送花圈、花牌,请勿馈以呢缎、轴幛、纸箱、银钱、洋元等物。(二)诸君光临,概免吊唁旧仪,倘愿致敬,请于开会时行鞠躬礼。(三)追悼会之仪式:(甲)开会。(乙)家人歌哀词。(丙)家人献花。(丁)家人行鞠躬礼。(戊)来宾行鞠躬礼。(己)家人致谢来宾行鞠躬礼。(庚)散会。同人谨启。”

节日风俗演变:

传统节日,如元旦(春节)、元宵节、端午节、中秋节、腊八节等。

民国后,宣布全国改用阳历,以求与国际上通行历法相一致。改历后,产生了有意义的新式节日、纪念日。

元旦 (元月1日,阳历新年);

春节(农历的正月初一,阴历新年);

国庆节(10月10日);

革命先烈纪念日(3月29日);

国耻日(5月9日);

植树节(3月12日);

国际妇女节(3月8日);

儿童节(4月4日);

学生运动纪念节(5月4日);

教师节(8月27日)。

7、社交礼仪演变:

传统见面礼:作揖(也称“拱手”)、跪拜、请安等。

传统称谓:大人、老爷、太太、老太太等。

近代:社交礼仪采用握手、鞠躬,取代等级分明的作揖、跪拜礼;称呼采用平等的“先生”、“同志”,代替“老爷”“大人”等称谓。

平辈之间一般用作揖、拱手方式即可。作揖的基本手势是:男子右手握拳,左手成掌,对右拳或包或盖,女子反之,这样的作揖手势是“吉拜”,反之,“男子右手成掌,左手握拳”或“女子左手成掌,右手成拳”则为凶拜,一般用于吊丧。

下列哪一作揖手势是正确的?

8、小结:

(1)发展趋势:

走向西化;由封闭落后走向开放进步,走向近代化。

(2)突出特征:

中西合璧、新旧并存,带有半殖民地半封建社会的烙印;

变化节奏加快(时间上);

城乡差别大(空间上)。

(3)演变原因:

①近代西方文明(物质的、政治的、精神的)的传入;

②近代工商业经济的发展;

③洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、新文化运动等的推动

如揭开“剪辫易服”序幕的是洋务运动时期的留美学童。

辛亥革命:男剪辫女放足,从“头”到“脚”革命。

近代衣食住和风俗的变迁:

衣:

土布、长袍、马褂、旧式旗袍→洋布、洋装、中山装、学生装、新式旗袍等

食:

米、海鲜;面、肉类→面包、牛排、咖啡、啤酒等

住:

四合院;天井院落→欧式洋房、中西合璧民居等

风俗:

断发易服;废止缠足;新式社交礼仪(见面礼、称谓);新式婚丧风俗;新式节日风俗等。

二、新中国社会生活新风尚

1、改革开放以前:

表现:

(1)勤俭节约、无私奉献,是中国社会风尚的主流;

(2)许多生活必需品凭票证计划供应。

1955年8月,国务院下发《市镇粮食定量供应暂行办法》,从此老百姓进入了长达38年之久的“票证时代”。

票证经济产生的原因:

(1)计划经济体制实行计划供应;

(2)计划经济体制、总路线、大跃进、人民公社化运动、文革等导致物资匮乏;

(3)人口增长迅速。

票证制度的积极作用:

初步缓解了城镇中粮食等重要物资的供需矛盾,保证了人民的基本生活,支持了国家工业建设的顺利进行。

票证制度的消极作用:

不能满足人们需要,给人们交易、生活带来诸多不便;

导致城乡居民经济权利不平等,加剧城乡差别,造成了中国农村和城市僵化的二元格局;

限制消费,严重影响了中国的经济发展。

从页66票证实物中可以看出哪些历史信息?

显性信息:

1955年已实行票证供应;系日常生活最基本的物资(粮食、布、油等);限量供应;计划供应;计划消费;粮票分为全国通用粮票和地方粮票,未见全国通用布票、油票;布票、油票限时消费(过期作废);计量单位为旧秤市制;本身不含价值;图案精美;使用繁体字;图文并茂;票面具有时间性、地域性等。

隐性信息:

物质匮乏;计划经济;国家对粮油布实行统购统销(计划收购,计划供应);人们生活水平差距不大等。

2、改革开放以后:

表现:

(1)衣食住行发生了翻天覆地的变化

(2)延长节假日休息时间,休闲娱乐方式多样化

(3)逐步形成注重环保、讲究卫生、赈济灾区的社会风尚

原因:

(1)改革开放和现代化建设的蓬勃发展

(2)政府政策的影响

“菜篮子工程”“安居工程”等。

(3)科学技术的进步

课 堂 练 习

1、“番菜争推一品香,西洋风味睹先尝。刀叉耀眼盆盘洁,我爱香槟酒一觞。”这一情景在上海最早可能出现于

A.明朝 B.清朝

C.民国 D.新中国

答案:B

2、清末的一首打油诗云:“洋帽洋衣洋式鞋,短胡两撤口边开。平生第一伤心事,碧眼生成学不来。”该诗反映了当时

A.服饰的西化 B.洋货倾销中国

C.社会上的崇洋现象 D.学习西方的迫切愿望

答案:C

3、徐珂《清稗类钞》记述:“先由男子陈志愿于父母,得父母允准,即延介绍人约期订邀男会晤,男女同意,婚约始定。”这反映晚清婚俗的变化是

A.媒妁之言控制婚约缔定? ?? ???????????

B.婚姻尊重当事人的意愿

C.婚姻听凭父母安排? ?????? ???????????

D.婚姻仪式简约文明

答案:B

4、下列歌谣中,不能反映民国初年社会风尚的是??? A.结婚证书当堂读,请个前辈来证婚???

B.文明洋伞小包裹,长统洋袜短脚裤 C.辫线斜拖三尺短,之乎者也说荒唐?????

D.改良的头,改良的花,改良的姑娘大脚丫

答案:C

多谢了!

第14课 物质生活与习俗的变迁

一、近代物质生活和习俗的变迁

二、新中国社会生活新风尚

物质生活:

人类社会赖以存在和发展的物质要素的总和,如衣食住行,如收入、家用器具等。

习俗:

就是习惯,风俗;个人或集体的传统、传承的风尚、礼节、习性。凡有一定流行范围,一定流行时间或流行区域的意识行为,无论是官方的,民间的,均可称为习俗。

一、近代物质生活和习俗的变迁

1、发式演变:

(1)历史上发式演变的三阶段:

第一阶段:披发阶段

远古时代,男女都蓄长发,保持自然垂落状态。

第二阶段:束发阶段

远古时代后期到明朝,一般在15岁或者20岁以前,男子和女子都蓄发,头发都是垂下来的,称为“垂髫” ,之后将头发归拢在一起,于头顶、头侧或脑后盘绕成髻(髻:盘在头顶或脑后的发结),即“束发为髻”。

孔子:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之至也。”

夏商周到东汉时期,有一种刑罚叫“髡(kūn,音“昆”)刑”,是上古五刑之一。髡刑:为将人头发全部或部分剃掉的刑罚,是一种耻辱刑。

发式具有伦理意义(道德规范),剃发是不孝的表现,是侮辱与惩罚的表现。

第三阶段:发式革命阶段

即明末清初的剃发蓄辫;清末民初的断发剪辫。

(2)两次发式革命:

其一,明末清初的剃发蓄辫:

满汉发式的区别,一在剃发与留发,一在织辫与挽髻。

清初:“留头不留发,留发不留头” ,制造了“扬州十日”(屠杀共持续十日),“嘉定三屠”(同一年三次遭屠城)等惨案。

发式具有政治意义。发式变革作为明清易代的一个标志;辫子成为归顺、臣服清朝和清朝国民外在形象的标志;成为清朝绝对不能改变的祖制。

其二,清末民初的断发剪辫:

鸦片战争以后,“辫子”除了传统的象征意义外,还增加了一些新的象征意义。

材料一、二中的辫子和发式分别有何象征意义?

材料一

太平天国反抗清政府剃发留辫的规定,一律蓄发,满清统治者蔑称太平军为“长毛;甲午战争割让台湾时,台湾人民以拒绝剪辫的行动来表示不归顺日本统治;辛亥革命以排满为口号,要求国民剪掉辫子,改留短发,出现士兵街头强行剪辫;民国成立后,张勋仍留着发辫的军队,表示仍然效忠于清廷,其军被称为辫子军,其本人被称为“辫帅”。

材料二

今物质修明,尤尚机器,辫发长垂,行动摇舞,误缠机器,可以立死,今为机器之世,多机器则强,少机器则弱,辫发与机器,不相容者也。且兵争之世,执戈跨马,辫尤不便,其势不能不去之。欧、美百数十年前,人皆辫发也,至近数十年,机器日新,兵事日精,乃尽剪之,今既举国皆兵,断发之俗,万国同风矣,且垂辫既易污衣,而旧发尤增多垢,衣污则观瞻不美,沐难则卫生非宜,梳刮则费时甚多,若在外国,为外人指笑,儿童牵弄,既缘国弱,尤遭戏侮,斥为豚尾,出入不便,去之无损,留之反劳……

——1898年康有为《请断发易服改元折》

明末清初的剃发蓄辫与清末民初的断发剪辫有何共同之处?

目的都是塑造新国民外在形象和树立新政权的权威;

手段都是以暴力的方式实现着发式的变革;

发式都充当了政治的工具,被赋予了政治意义。

孙中山:1895年广州起义失败,走避日本,在横滨剪掉辫子,决心彻底投身革命。

法国报纸上的新闻:1912年2月11日袁世凯剪辫子

鲁迅:1903年留学日本,剪掉辫子

鲁迅1903年剪辫题照《自题小像》

灵台无计逃神矢,风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

全诗译文

我怎么做也不能从心中割舍游子对祖国故土的眷恋

祖国故乡在风雨飘摇的浓重黑暗之中

把希望寄托于民众,但民众还没有觉醒,他们对我的希望还不能理解

我把我的鲜血敬献给祖国,誓为中华民族的解放而牺牲

溥仪:1922年5月1日,17岁的溥仪痛下决心剪掉辫子。5月2日《申报》刊登了一条只有6个字的新闻:“溥仪昨剃辫子。”剪掉了头上有形的辫子,但保留了心中无形的辫子。

士兵街头强行剪辫

2、服饰演变:

(1)清初服饰的特点:

①男服以满族服饰为主;女服满汉分途,注重服饰美

长袍、马褂作为男子的通常服饰;20世纪20、30年代,旗袍赢得了广大女子的普遍喜爱(袍身宽大线条平直到腰身收紧,曲线明显,吸收了欧美服装讲求曲线适体的特点。由服饰美到人体曲线美。)

明代男子的便服,多用袍衫,其制为大襟、右衽、宽袖,下长过膝。

陈寅恪与王力

胡先骕与胡适

四川师范大学李里教授

历史学家钱穆先生

清末满族妇女旗装:袍身宽大线条平直。

20世纪20、30年代中期旗袍:腰身收紧,曲线明显,袖口也渐短渐宽,曲线适体。

②存在官民、男女、等级(身份)的差别

文一品官补子:仙鹤

文二品官补子:锦鸡

文官补服

(2)近代服饰的特点:

①中式与西式、新式与旧式并行,服饰流行趋向多元化

大衫、旗袍,洋帽、西装、洋式衬衣、西式连衣裙、绒衣、针织衫、西裤、纱袜、胶鞋、皮鞋等;中山装、学生装等。中山装则是近代中西服饰合璧的最典型标志。

1942年:钱穆送别侄子钱伟长(右一)留学美国

1954年著名社会学家费孝通先生在参加北平市首次各界人民代表大会后,感慨万端:

“我踏进会场,就看见很多人,穿制服的,穿工装的,穿短衫的,穿旗袍的,穿西服的,穿长袍的,还有位戴瓜帽的——这许多一望而知不同的人物,会在一个会场里一起讨论问题,在我说是生平第一次。”

中山先生综合了西式服装与中式服装的特点,设计出的一种直翻领有袋盖的四贴袋服装,并被世人称为中山装。

政治含义:四个口袋代表“国之四维(礼、义、廉、耻);五粒纽扣和五个口袋(一个在内侧)分别表示五权宪法学说(行政权、立法权、司法权、考试权、监察权;左右袖口的三个纽扣则分别表示三民主义和共和的理念(平等、自由、博爱),衣领为翻领封闭式,表示严谨的治国理念;衣袋上面弧形中间突出的袋盖,笔山形代表重视知识分子,背部不缝缝,表示国家和平统一之大义。

②服饰变化节奏加快

③服饰发展变化的总趋向是适体、方便、美观和平等

④服饰文化上的地区差别加大

思考题:近代服饰演变有哪些原因?

①政治变更

②经济发展

③社会观念与价值取向的更新

平等观念、消费观念(洋货消费)、审美观念(人体美)等的变化。

④近代西方科学知识、西方服饰、生产技术等的传入

3、废止缠足:

缠足是汉族长期以来摧残妇女身心健康的陋习。关于缠足的起源,说法不一。有始于隋朝说,有始于唐朝说,有始于五代说,有始于北宋说。

究其原因,大致有:

其一有利于把妇女禁锢在闺阁之中,对她们的社会活动、生产活动范围加以严格的限制,以符合“三从四德”的礼教;

其二士大夫病态的审美观使然。

废止缠足不具有反清革命的色彩,有反封建礼教的色彩,有妇女解放的色彩。

(1)清初废止缠足的失败

(2)在华外国传教士倡导不缠足

美国传教士林乐知主编的《万国公报》,仅从1875年到1878年,该报就发表了多篇文章,力劝女性不要缠足,并以近代生理学、骨科学知识讲解缠足对人身体的危害。1877年,厦门一教会牧师在教民中创立“戒缠足会”,这是中国第一个公开倡导不缠足的组织。

(3)太平天囯禁止缠足

张卫东先生在《客家文化》中曾说:“客家妇女不缠足,原因大约有二。其一,在南唐缠足之风兴起之时,客家先民在从事第二次大迁徙,已经脱离江淮中心地区,因而未受影响;而后他们大部分定居于闽、粤、赣交界的地区,‘山高皇帝远’,陋俗流风波及不到。其二,即客家先民驻足安居之后,马上投入生产自救、建设家园的头等大事之中,男女同时上阵,手足并用,不允许妇女缠足蜗居,恪守于闺阁之中”。

(4)维新派发起不缠足活动

1883年,康有为在南海县成立不缠足会,1896年又在广州成立不缠足会。还写了一篇《戒缠足会檄》,在女儿到了缠足的年龄后拒绝为其缠足。

1897年,梁启超、谭嗣同等维新人士发起成立上海不缠足会,宣布以上海为全国的总会,号召各地成立分会;风行一时的维新派报纸《时务报》也刊登一些戒缠足的文章。

1898年,康有为上书《请禁妇女裹足折》:

且国朝龙兴,严禁裹足,故满洲妇女,皆尚天足。凡在国民,同隶复帱,率土妇女,尤宜哀矜。且法律宜一,风俗宜同。皇上怜此弱女,拯此无辜,亟宜禁此非刑,改兹恶俗。乞特下明诏,严禁妇女裹足:其已裹者,一律宽解;若有违抗,其夫若子有官不得受封,夫官者,其夫亦科锾罚;其十二岁以下幼女,若有裹足者,重罚其父母。如此则风行草偃,恶俗自革。举国弱女皆能全体,中国传种渐可致强,外人野蛮之讥可以销释,其裨圣化,岂为小补!

译文:况且我大清建国以来就严禁裹足,所以满族妇女直到现在还是天足。凡是我国国民,都应在皇上的庇护之下,全国妇女都应该同样受到皇上怜悯。况且法律应当统一,风俗应当一致。皇上要怜悯这些弱女子,拯救这些无辜的人,就应该马上禁止这种残酷的刑罚,改变这种恶劣的风俗。请皇上特为此颁布诏书,严禁妇女裹足;那些已经裹足的人,一律放开;如果有人违抗皇帝的命令,她们的丈夫和儿子有官职也不能受封,无官职的,对她们的丈夫处以罚金;十二岁以下的幼女如果有裹足的,重罚她们的父母。这样一来,百姓要服从政府的命令,这种恶习自然就消灭了;全国的弱女子都能保全肢体,中国人种可以逐渐变得强壮,外国人讥笑我们野蛮的事也可以自己消失了。禁止裹足这件事有益于圣王的教化百姓,怎么能算小呢?

(5)辛亥革命禁止缠足

辛亥革命也是一场客家人的革命。

1912年3月13日中华民国临时大总统孙中山发布命令通饬全国劝禁缠足,不缠足运动更加轰轰烈烈地在全国展开。至此,“缠足”在法令上得到禁止,中国的缠足风俗开始从沿海大城市消失,并逐渐影响到内陆地区,缠足风俗的完全消失,最晚则要到1940年代甚至1950年代以后。

4、饮食变革:中西饮食文化的差异

中国 西方

饮食结构 以植物性食物为主;以热食、熟食为主 以动物性食料为主;生熟结合

进餐方式 唐以前,席地而坐,一人一案,分餐制;唐朝开始,围桌就餐、同盘而食,合餐制;通力合作,共同“消灭”盘中之物,体现集体主义 分盘而食、人各一份,分餐制;强调个人的价值与尊严,个体的特征与差异,体现个体主义

主要餐具 筷子(古称箸) 刀、叉

饮食观念和礼仪 以美味为第一要求;讲究排场、丰盛、精美;倾向于迟到;男尊女卑,宴席上看不到女性身影;争相付钱;倾向于艺术、感性。 以营养为最高准则;饭菜简单、随意;倾向于准时;女士优先、男女平等,男女宾客必须交叉而坐;AA 制,各付各账;倾向于科学、理性。

就餐氛围 热闹 安静

鸦片战争后,各港口城市开放及各个租界的出现,西餐馆、面包房、咖啡店随之在中国出现,并得到了迅速发展。到了20世纪20~30年代,中国的中上层各界人士中掀起了吃西餐的热潮。

在以“洋”为时尚中,具有西方风味的食品渐受中国人的欢迎,如啤酒、香槟酒、奶茶、汽水、冰棒、冰淇淋、面包、西点、蛋糕等皆被国人接受。

5、建筑变革:

通常中国传统民居以平房为主,这主要与中国有广阔的土地以及建筑材料、建筑技术落后有关。

在近代,由于受西式建筑风格的影响以及都市化程度的提高,在一些通商口岸,中国人也开始建筑西式或半西式住宅。

西式建筑:如小洋楼

中西合璧:如上海石库门里弄房屋

四合院,是华北地区民用住宅中的一种组合建筑形式,是一种四四方方或者是长方形的院落。“四”东西南北四面,“合”是四面房屋合在一起,形成一个口字形,或独家独户,或数户、十几户合居。

?

?

?

天津小洋楼

上海石库门里弄:中式结构,欧式联排

中共一大会址:石库门房屋

6、婚丧、节日风俗演变:

婚姻习俗演变:

旧式婚姻习俗有不少弊端:一是包办、买卖婚姻,二是婚礼过于冗长、繁芜,浪费资财。

从征婚启事看近代婚俗变迁。1902年6月6日《大公报》上登载了一则征婚启事,名为“求偶”。其原文如下:

“今有南清志士某君,北来游学,此君尚未娶妇,意欲访求天下有志女子,聘定为室,其主义如下:一要天足;二要通晓中西学术门径;三聘娶仪节悉照文明通例,尽除中国旧有之陋俗。如有能合以上诸格及自愿出嫁又有完全自主权者,毋论满汉新旧、贫富贵贱、长幼妍媸均可,请即邮寄亲笔复函,若在外埠能附寄大箸或玉照更妙。信面写‘AAA’托天津大公报馆或青年会二处代收。”

材料中体现“某君”怎样的婚姻观?

婚姻自由;以天足、有新学问、有新思想的新式女性为妻;不求门当户对;接受满汉通婚;举行西式婚礼等。

丧礼演变:

1905年7月31日,近代音乐家李叔同为其母所开的追悼会,尤为别开生面。据载,当天到会400余人,赠挽联哀辞200余幅。《大公报》刊登李叔同发布的《哀启》,内容如下:

“敬启者。我国丧仪繁文缛节,俚俗已甚。李叔同君广平,愿力祛其旧,爰与同人商酌,据东西各国追悼会之例,略为变通,定新丧仪如下:(一)凡我同人,倘愿致敬,或撰文诗,或书联句,或送花圈、花牌,请勿馈以呢缎、轴幛、纸箱、银钱、洋元等物。(二)诸君光临,概免吊唁旧仪,倘愿致敬,请于开会时行鞠躬礼。(三)追悼会之仪式:(甲)开会。(乙)家人歌哀词。(丙)家人献花。(丁)家人行鞠躬礼。(戊)来宾行鞠躬礼。(己)家人致谢来宾行鞠躬礼。(庚)散会。同人谨启。”

节日风俗演变:

传统节日,如元旦(春节)、元宵节、端午节、中秋节、腊八节等。

民国后,宣布全国改用阳历,以求与国际上通行历法相一致。改历后,产生了有意义的新式节日、纪念日。

元旦 (元月1日,阳历新年);

春节(农历的正月初一,阴历新年);

国庆节(10月10日);

革命先烈纪念日(3月29日);

国耻日(5月9日);

植树节(3月12日);

国际妇女节(3月8日);

儿童节(4月4日);

学生运动纪念节(5月4日);

教师节(8月27日)。

7、社交礼仪演变:

传统见面礼:作揖(也称“拱手”)、跪拜、请安等。

传统称谓:大人、老爷、太太、老太太等。

近代:社交礼仪采用握手、鞠躬,取代等级分明的作揖、跪拜礼;称呼采用平等的“先生”、“同志”,代替“老爷”“大人”等称谓。

平辈之间一般用作揖、拱手方式即可。作揖的基本手势是:男子右手握拳,左手成掌,对右拳或包或盖,女子反之,这样的作揖手势是“吉拜”,反之,“男子右手成掌,左手握拳”或“女子左手成掌,右手成拳”则为凶拜,一般用于吊丧。

下列哪一作揖手势是正确的?

8、小结:

(1)发展趋势:

走向西化;由封闭落后走向开放进步,走向近代化。

(2)突出特征:

中西合璧、新旧并存,带有半殖民地半封建社会的烙印;

变化节奏加快(时间上);

城乡差别大(空间上)。

(3)演变原因:

①近代西方文明(物质的、政治的、精神的)的传入;

②近代工商业经济的发展;

③洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、新文化运动等的推动

如揭开“剪辫易服”序幕的是洋务运动时期的留美学童。

辛亥革命:男剪辫女放足,从“头”到“脚”革命。

近代衣食住和风俗的变迁:

衣:

土布、长袍、马褂、旧式旗袍→洋布、洋装、中山装、学生装、新式旗袍等

食:

米、海鲜;面、肉类→面包、牛排、咖啡、啤酒等

住:

四合院;天井院落→欧式洋房、中西合璧民居等

风俗:

断发易服;废止缠足;新式社交礼仪(见面礼、称谓);新式婚丧风俗;新式节日风俗等。

二、新中国社会生活新风尚

1、改革开放以前:

表现:

(1)勤俭节约、无私奉献,是中国社会风尚的主流;

(2)许多生活必需品凭票证计划供应。

1955年8月,国务院下发《市镇粮食定量供应暂行办法》,从此老百姓进入了长达38年之久的“票证时代”。

票证经济产生的原因:

(1)计划经济体制实行计划供应;

(2)计划经济体制、总路线、大跃进、人民公社化运动、文革等导致物资匮乏;

(3)人口增长迅速。

票证制度的积极作用:

初步缓解了城镇中粮食等重要物资的供需矛盾,保证了人民的基本生活,支持了国家工业建设的顺利进行。

票证制度的消极作用:

不能满足人们需要,给人们交易、生活带来诸多不便;

导致城乡居民经济权利不平等,加剧城乡差别,造成了中国农村和城市僵化的二元格局;

限制消费,严重影响了中国的经济发展。

从页66票证实物中可以看出哪些历史信息?

显性信息:

1955年已实行票证供应;系日常生活最基本的物资(粮食、布、油等);限量供应;计划供应;计划消费;粮票分为全国通用粮票和地方粮票,未见全国通用布票、油票;布票、油票限时消费(过期作废);计量单位为旧秤市制;本身不含价值;图案精美;使用繁体字;图文并茂;票面具有时间性、地域性等。

隐性信息:

物质匮乏;计划经济;国家对粮油布实行统购统销(计划收购,计划供应);人们生活水平差距不大等。

2、改革开放以后:

表现:

(1)衣食住行发生了翻天覆地的变化

(2)延长节假日休息时间,休闲娱乐方式多样化

(3)逐步形成注重环保、讲究卫生、赈济灾区的社会风尚

原因:

(1)改革开放和现代化建设的蓬勃发展

(2)政府政策的影响

“菜篮子工程”“安居工程”等。

(3)科学技术的进步

课 堂 练 习

1、“番菜争推一品香,西洋风味睹先尝。刀叉耀眼盆盘洁,我爱香槟酒一觞。”这一情景在上海最早可能出现于

A.明朝 B.清朝

C.民国 D.新中国

答案:B

2、清末的一首打油诗云:“洋帽洋衣洋式鞋,短胡两撤口边开。平生第一伤心事,碧眼生成学不来。”该诗反映了当时

A.服饰的西化 B.洋货倾销中国

C.社会上的崇洋现象 D.学习西方的迫切愿望

答案:C

3、徐珂《清稗类钞》记述:“先由男子陈志愿于父母,得父母允准,即延介绍人约期订邀男会晤,男女同意,婚约始定。”这反映晚清婚俗的变化是

A.媒妁之言控制婚约缔定? ?? ???????????

B.婚姻尊重当事人的意愿

C.婚姻听凭父母安排? ?????? ???????????

D.婚姻仪式简约文明

答案:B

4、下列歌谣中,不能反映民国初年社会风尚的是??? A.结婚证书当堂读,请个前辈来证婚???

B.文明洋伞小包裹,长统洋袜短脚裤 C.辫线斜拖三尺短,之乎者也说荒唐?????

D.改良的头,改良的花,改良的姑娘大脚丫

答案:C

多谢了!

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势