第2章 对环境的察觉 实验探究题专项突破

文档属性

| 名称 | 第2章 对环境的察觉 实验探究题专项突破 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 755.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-03-19 19:02:49 | ||

图片预览

文档简介

第02章 对环境的察觉(实验探究题)-2019-2020学年七年级下册科学题型专项突破(浙教版)

一、实验探究题

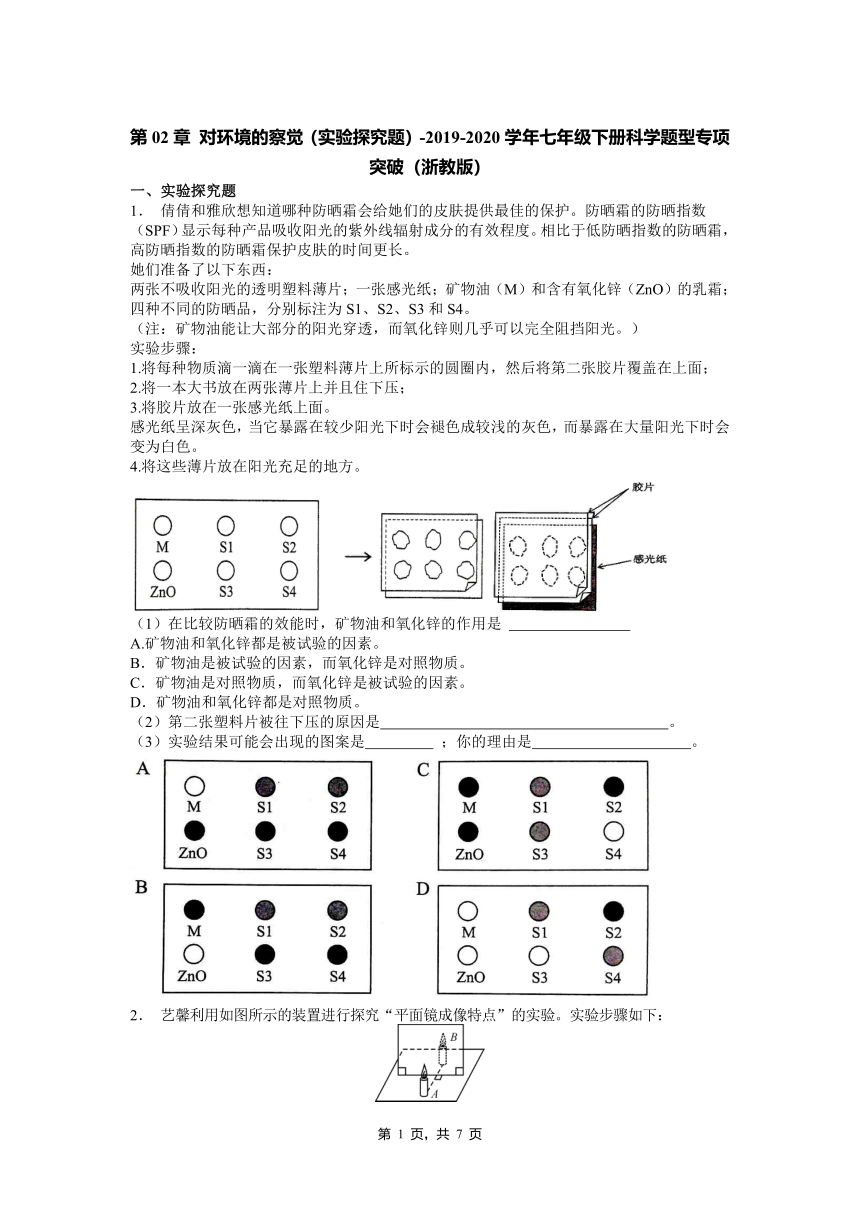

1. 倩倩和雅欣想知道哪种防晒霜会给她们的皮肤提供最佳的保护。防晒霜的防晒指数(SPF)显示每种产品吸收阳光的紫外线辐射成分的有效程度。相比于低防晒指数的防晒霜,高防晒指数的防晒霜保护皮肤的时间更长。

她们准备了以下东西:

两张不吸收阳光的透明塑料薄片;一张感光纸;矿物油(M)和含有氧化锌(ZnO)的乳霜;四种不同的防晒品,分别标注为S1、S2、S3和S4。

(注:矿物油能让大部分的阳光穿透,而氧化锌则几乎可以完全阻挡阳光。)

实验步骤:

1.将每种物质滴一滴在一张塑料薄片上所标示的圆圈内,然后将第二张胶片覆盖在上面;

2.将一本大书放在两张薄片上并且住下压;

3.将胶片放在一张感光纸上面。

感光纸呈深灰色,当它暴露在较少阳光下时会褪色成较浅的灰色,而暴露在大量阳光下时会变为白色。

4.将这些薄片放在阳光充足的地方。

(1)在比较防晒霜的效能时,矿物油和氧化锌的作用是

A.矿物油和氧化锌都是被试验的因素。

B.矿物油是被试验的因素,而氧化锌是对照物质。

C.矿物油是对照物质,而氧化锌是被试验的因素。

D.矿物油和氧化锌都是对照物质。

(2)第二张塑料片被往下压的原因是 。

(3)实验结果可能会出现的图案是 ;你的理由是 。

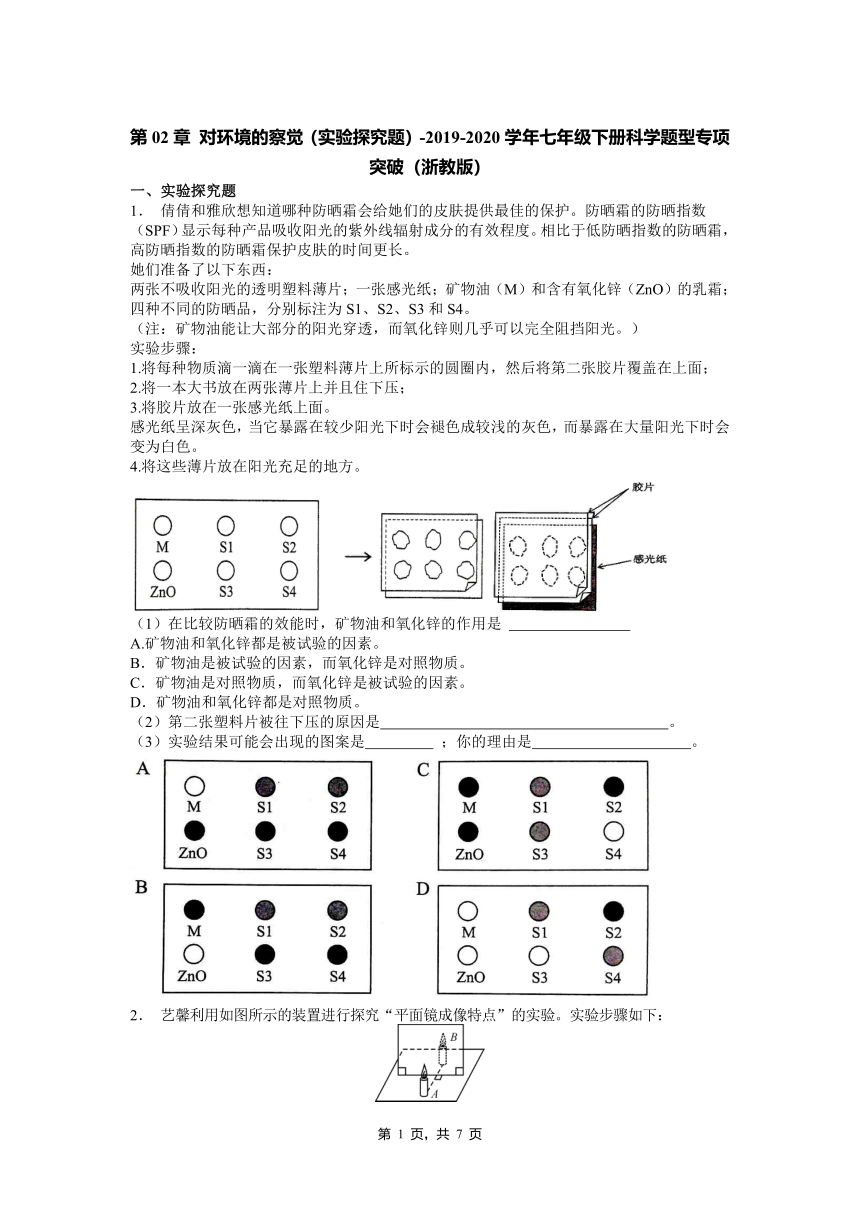

2. 艺馨利用如图所示的装置进行探究“平面镜成像特点”的实验。实验步骤如下:

①将一块薄玻璃板竖直立在铺有白纸的水平桌面上;

②取两支相同的蜡烛A和蜡烛B,点燃玻璃板前的蜡烛A,并移动玻璃板后的蜡烛B,使它与蜡烛A在玻璃板后所成的像完全重合,并用笔在白纸上标记出蜡烛A和蜡烛B的位置;

③多次改变蜡烛A的位置,重复前面的步骤;

④用刻度尺分别测量蜡烛A和蜡烛B到玻璃板的距离。

在此实验中:

(1)我们选用玻璃板代替平面镜的目的是__________________________________;

(2)我们选取两支相同的蜡烛是为了比较像与物的____________关系;

(3)实验中多次改变蜡烛A的位置,重复进行实验的目的是__________________;

(4)如果实验中采用厚玻璃板,观测到蜡烛A通过玻璃板在不同位置成了两个清晰的像,且测得两个像之间的距离为0.8cm,则玻璃板的厚度为________cm。

3. 小明在做“探究凸透镜成像规律”实验中,将蜡烛、凸透镜和光屏的中心调至 。已知凸逶镜焦距为10厘米,现蜡烛的位置如图所示,蜡烛到凸透镜的距离为10厘米,移动光屏寻找像的位置,发现光屏上有一个倒立、 的像(选填“放大”、“等于”或“缩小”)。

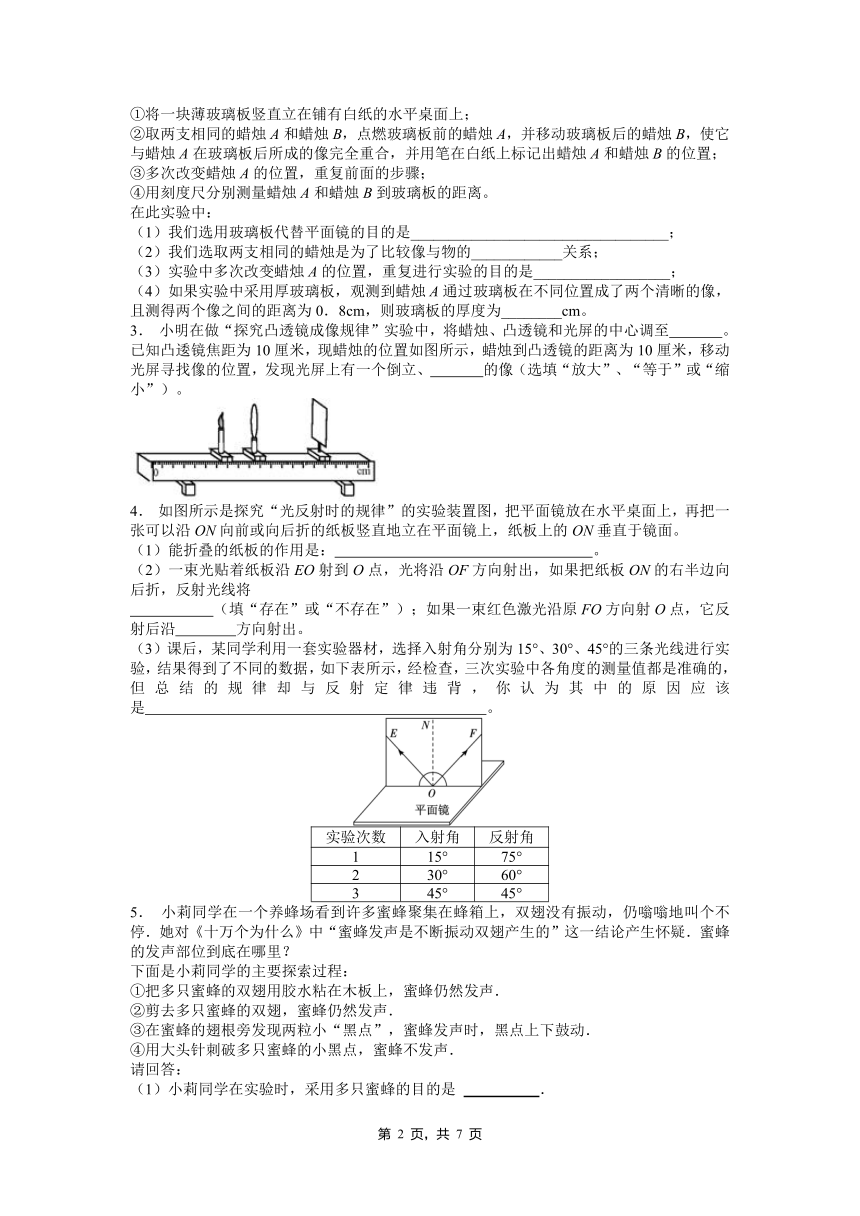

4. 如图所示是探究“光反射时的规律”的实验装置图,把平面镜放在水平桌面上,再把一张可以沿ON向前或向后折的纸板竖直地立在平面镜上,纸板上的ON垂直于镜面。

(1)能折叠的纸板的作用是: 。

(2)一束光贴着纸板沿EO射到O点,光将沿OF方向射出,如果把纸板ON的右半边向后折,反射光线将

(填“存在”或“不存在”);如果一束红色激光沿原FO方向射O点,它反射后沿 方向射出。

(3)课后,某同学利用一套实验器材,选择入射角分别为15°、30°、45°的三条光线进行实验,结果得到了不同的数据,如下表所示,经检查,三次实验中各角度的测量值都是准确的,但总结的规律却与反射定律违背,你认为其中的原因应该是 。

实验次数 入射角 反射角

1 15° 75°

2 30° 60°

3 45° 45°

5. 小莉同学在一个养蜂场看到许多蜜蜂聚集在蜂箱上,双翅没有振动,仍嗡嗡地叫个不停.她对《十万个为什么》中“蜜蜂发声是不断振动双翅产生的”这一结论产生怀疑.蜜蜂的发声部位到底在哪里?

下面是小莉同学的主要探索过程:

①把多只蜜蜂的双翅用胶水粘在木板上,蜜蜂仍然发声.

②剪去多只蜜蜂的双翅,蜜蜂仍然发声.

③在蜜蜂的翅根旁发现两粒小“黑点”,蜜蜂发声时,黑点上下鼓动.

④用大头针刺破多只蜜蜂的小黑点,蜜蜂不发声.

请回答:

(1)小莉同学在实验时,采用多只蜜蜂的目的是 .

(2)从实验①和②可得出的结论是 .

(3)从实验③和④可得出的结论是:蜜蜂是靠 发声.

6. 科学兴趣小组在做“探究凸透镜成像规律”实验时,组内三人分别设计了实验方案,部分内容如下:

小明的方案 小红的方案 小方的方案

分别把点燃的蜡烛放在一倍焦距f和二倍焦距2f处,调整光屏到凸透镜的距离,观察并记录在屏上能否成像以及所成像的特点。 除小明的做法外,还把蜡烛放在大于2f的某一位置,大于f小于2f的某一位置,观察并记录对应的成像情况。 把点燃的蜡烛从较远的位置逐渐靠近凸透镜,通过不断调整光屏到凸透镜的距离,观察并记录对应的成像情况,尤其是在f和2f处所成像的情况。

(1)以上三种方案中,最合理的是___ __(选填“小明”“小红”或“小方”)的方案。

SHAPE \* MERGEFORMAT

(2)为了模拟远视眼的矫正,小明将两只凸透镜装在了光具座上(如图甲),其中2号凸透镜相当于图乙

中人眼球结构中的_ __。

(3)小明查阅资料发现,显微镜的镜头可以近似地看作由一块焦距较小的凸透镜(物镜,其焦距用f物表示)和一块焦距较大的凸透镜(目镜,其焦距用f目表示)组成,于是兴趣小组同学在光具座上利用不同焦距的凸透镜,通过改变两块凸透镜之间的距离(相对于改变显微镜镜筒长度),模拟显微镜成像放大倍数实验,得到如下数据:

f物(厘米) (1/厘米) 两镜之间距离(厘米) f目(厘米) (1/厘米) 像放大倍数

1.6 0.625 a 5 0.2 50倍

2 0.5 b

1.6 0.625 a 2.5 0.4 100倍

2 0.5 b

0.4 2.5 a 5 0.2 200倍

X 1/X b

表中的X的数据为____ ____。

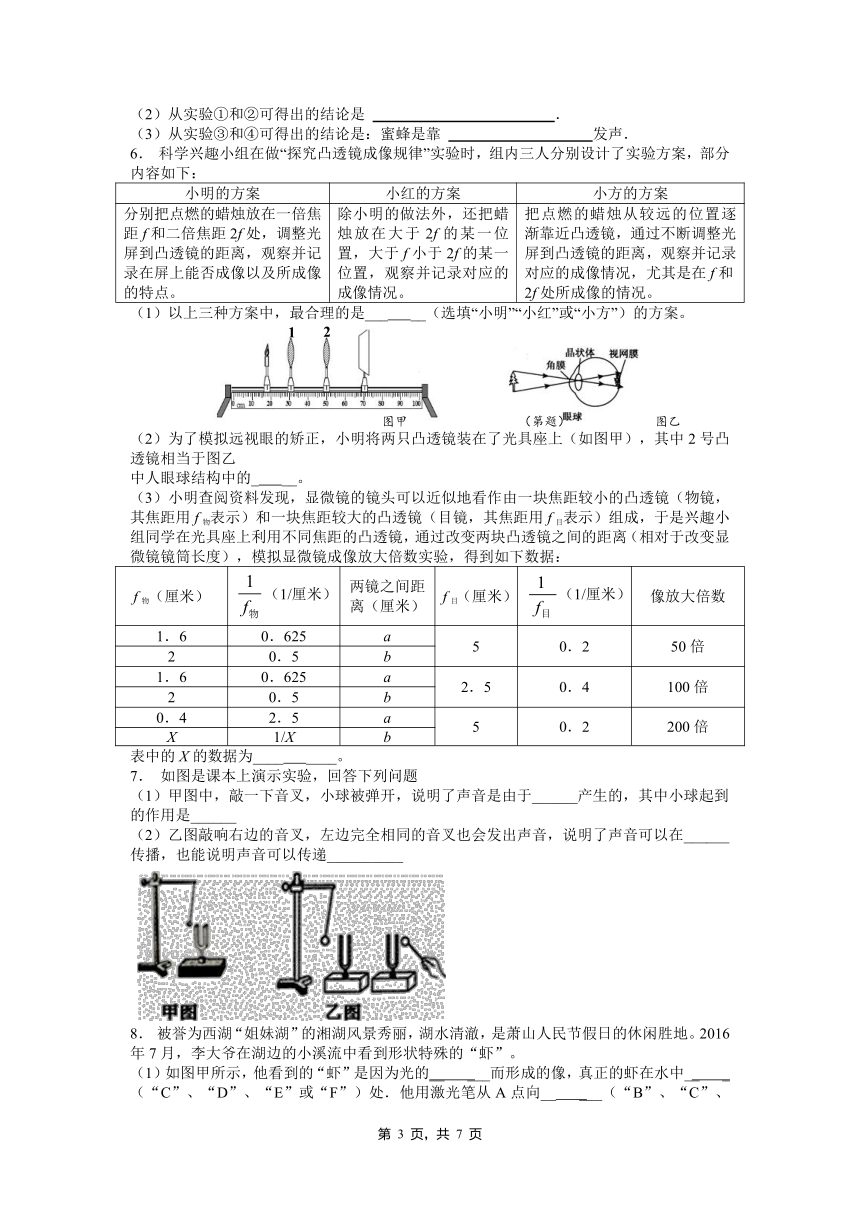

7. 如图是课本上演示实验,回答下列问题

(1)甲图中,敲一下音叉,小球被弹开,说明了声音是由于______产生的,其中小球起到的作用是______

(2)乙图敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发出声音,说明了声音可以在______传播,也能说明声音可以传递__________

8. 被誉为西湖“姐妹湖”的湘湖风景秀丽,湖水清澈,是萧山人民节假日的休闲胜地。2016年7月,李大爷在湖边的小溪流中看到形状特殊的“虾”。

(1)如图甲所示,他看到的“虾”是因为光的__ ___而形成的像,真正的虾在水中__ _ (“C”、“D”、“E”或“F”)处.他用激光笔从A点向__ ___(“B”、“C”、“D”、“E”或“F”)处射出光束,即可把虾照亮.

(2)拍照得到虾的胶片后,他用如图乙所示的幻灯机展示给同学们看.

①胶片上虾的头部朝__ __(“上”、“下”).

②测得胶片到凸透镜的距离为8cm,则该凸透镜的焦距可能是(__ ____)

A.2cm B.7cm C.9cm D.10crn

③要使像变得更大,应将凸透镜向__ __(左/右)移.

9. 小洋在探究光的折射规律时做了如图所示的实验 ,下表中是她测出的数据,根据实验现象和表中数据,她得出了如下结论:光从空气斜射入其他介质中时,折射光线靠近法线,折射角小于入射角。

(1)你认为小洋的探究结论是否可靠?说出 。

(2)如果小洋想验证折射现象中光路是否可逆,她应该怎样做? 。

10.如图所示,是小顺同学利用两支外形相同的蜡烛、透明玻璃板、木板、白纸和铅笔等器材”探究平面成像特点”的装置。

①为了便于观察,该实验最好在较__________(选填“明亮”或“黑暗”)的环境中进行。

②选取相同的蜡烛,是为了便于比较像和物体的__________关系。

③在玻璃板的后面放一个光屏,无论怎样移动光屏,都不能接收到蜡烛的像,这说明平镜所成的是__________(选填“实”或“虚”)像。

11.在做“探究凸透镜成像的规律”实验中,平行于主光轴的光线经凸透镜后会聚在光屏上一点,如图甲所示。

(1)当把蜡烛放在乙图位置时,移动光屏,在光屏上能成_______、缩小的实像;生活中的_______就是利用这个原理制成的。

(2)凸透镜的位置固定不动,当蜡烛向右(靠近透镜)移动一段距离后,要在光屏上再次成清晰的像,需将光屏向_______ (选填“左”或“右”)移动。

(3)在上一步光屏上成清晰的像后,取一副近视镜放在凸透镜和蜡烛之间,要使光屏上还能成清晰的像,保持凸透镜和光屏的位置不动,可将蜡烛适当向_______ (选填“左”或“右”)移动。

12.小明同学在探究“平面镜成像的特点”实验时(如图)发现在蜡烛A的另一侧看到两个像,他换了一块_ (选填“薄玻璃”或“厚玻璃”)像就成了一个了;小明移动蜡烛B,使它与像完全重合,确定了 的位置。为了研究平面镜所成的是实像还是虚像,小明把光屏放在像的位置,他 (选填“能”或“不能”)在光屏上看到像,由此说明平面镜成的是 (选填“实”或“虚”)像。

13.小明在探究“物距和物高一定时,物体经小孔所成的像的高度和像距的关系”时,所用的实验器材有:用发光二极管做成的物体、有小孔的方纸板、用半透明塑料膜做成的屏、量程为0~30cm的直尺,实验装置的示意图如图所示。

(1)该实验应该在较________的环境下进行。(选填“亮”或“暗”)

(2)记录的实验数据如表,请在方格纸上画出像高与像距的关系图象。

实验次数 1 2 3 4 5 6

物距u/cm 相同

物高h1/cm 相同

像距v/cm 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0

像高h2/cm 2.0 4.1 6.0 8.0 9.9 12.0

(3)根据图象,得出的探究结论是:___________________________________________。

(4)另一名同学在做该实验时,更换了部分实验器材,其实验装置的示意图如图所示。外筒(足够长)用不透明的材料制成,左端开有小孔;内筒(内径约14cm)的筒壁用不透明的材料制成,左端用半透明塑料膜做屏,并可以在外筒中自由地拉出或推入,其他器材不变。和小明所用的装置相比较,请说出该同学用这样的装置做实验的好处和不足。(各写一条即可)

好处:______________________________________________________________________;

不足:______________________________________________________________________。

14.某兴趣小组用如图所示的器材“探究平面镜成像的特点”。实验中蜡烛放在水平面上,玻璃板竖直放置。请回答下列问题。

(1)用透明玻璃板代替平面镜的目的是 。应选择 (选填“薄”或“厚”)玻璃板进行实验。

(2)将点燃的蜡烛A放在玻璃板前5cm处,小丽沿垂直板面方向将A以5cm/s的速度远离玻璃板,2s后放稳。则未点燃的蜡烛B与A相距 cm才能与A的像完全重合。

(3)将光屏放到像的位置,光屏上 (选填“能”或“不能”)承接到像。

(4)若玻璃板上端向左倾斜(如图),蜡烛A在玻璃板中成像的位置会 (选填“偏高”或“偏低”)。

15.用如图甲所示的实验装置“探究凸透镜成像规律”:

(1)要使烛焰的像能成在光屏的中央,应将蜡烛向 (选填“上”或“下”)调节;

(2)根据实验数据绘制了如图乙的图象(v表示像距,u表示物距),则该凸透镜的焦距是 cm;

(3)当蜡烛距凸透镜5cm时,移动光屏无法呈现蜡烛像,原因是 ;

(4)撤去蜡烛,调节光屏,发现在光屏上出现了窗外远处彩灯的像,则此时光屏与凸透镜的距离在以下哪个范围 。

A.一倍焦以内B.一倍到二倍焦距之间C.二倍焦距以外

第02章 对环境的察觉(实验探究题)-2019-2020学年七年级下册科学题型专项突破(浙教版)(参考答案)

一、实验探究题

1. (1) D

(2) 使得油滴的厚度一样 (3) A

ZnO(阻挡了阳光)的圆点维持深灰色;而矿物油M(吸收极少阳光)的圆点变为白色。

2. (1)便于确定像的位置 (2)大小 (3)多次进行实验,使结论具有普遍性 (4)0.4

3. 同一高度;放大。

4. (1)探究反射光线,入射光线、法线是否在同一平面内

(2)存在 OE

(3)将反射光线与平面镜之间的夹角当做反射角

5. (1) 避免偶然性,提高实验结果可靠性 .

(2) 蜜蜂发声不是由双翅振动产生 .

(3) 黑点振动 .

6. (1)小方

(2)晶状体(“角膜和晶状体”、“角膜、晶状体和玻璃体”、“角膜、房水、晶状体和玻璃体”都算对)

(3)0.5

7. (1)物体的振动、将振动放大

(2)空气、能量

8. (1)折射 E B

(2)下 B 左

9. (1)实验次数少,有偶然性或不能只由一种介质(玻璃)就推广到其他介质

(2)另用一光源从沿BO入射,若折射后光线沿OA射出,则证明折射光路是可逆的

10.(1)黑暗;(2)大小;(3)虚

11.(1)倒立 照相机 (2)右 (3)左

12.薄玻璃 像 不能 虚

13.(1)暗 (2)见图 (3)在物距和物高一定时,物体经小孔所成像的高度和像距成正比 (4)好处:方便改变像距 不足:像高不方便测量

14.(1)便于确定像的位置;薄;(2)30;(3)不能;(4)偏高。

15.(1)上;(2)10;(3)成虚像;(4)B

图甲 (第题) 图乙

1

2

PAGE

第 7 页,共 7 页

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空