人民版历史必修二第3课古代中国的商业经济课件(共63张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版历史必修二第3课古代中国的商业经济课件(共63张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-20 17:09:14 | ||

图片预览

文档简介

(共63张PPT)

古代中国的商业经济

课标要求:

◆概括古代中国商业发展的概貌

◆了解古代中国商业发展的特点

商业:是以货币为媒介进行交换从而实现商品流通的经济活动。

商 人

商

品

商

品

市场

货币

交

通

交

通

古代中国的商业经济

一 富商大贾周流天下

二 “市”的发展

三 商业都会的崛起

1.原始社会:

2.商朝:

3.西周:

4.春秋战国:

5.汉、唐时期:

6.宋元时期:

7.明清时期:

一.富商大贾周流天下

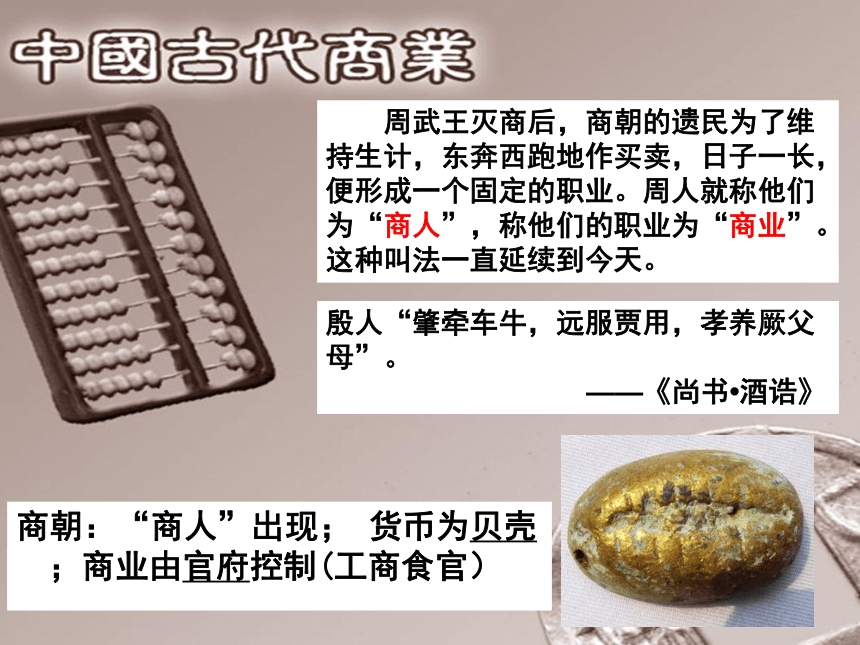

周武王灭商后,商朝的遗民为了维持生计,东奔西跑地作买卖,日子一长,便形成一个固定的职业。周人就称他们为“商人”,称他们的职业为“商业”。这种叫法一直延续到今天。

商朝:“商人”出现; 货币为贝壳 ;商业由官府控制(工商食官)

殷人“肇牵车牛,远服贾用,孝养厥父母”。

——《尚书?酒诰》

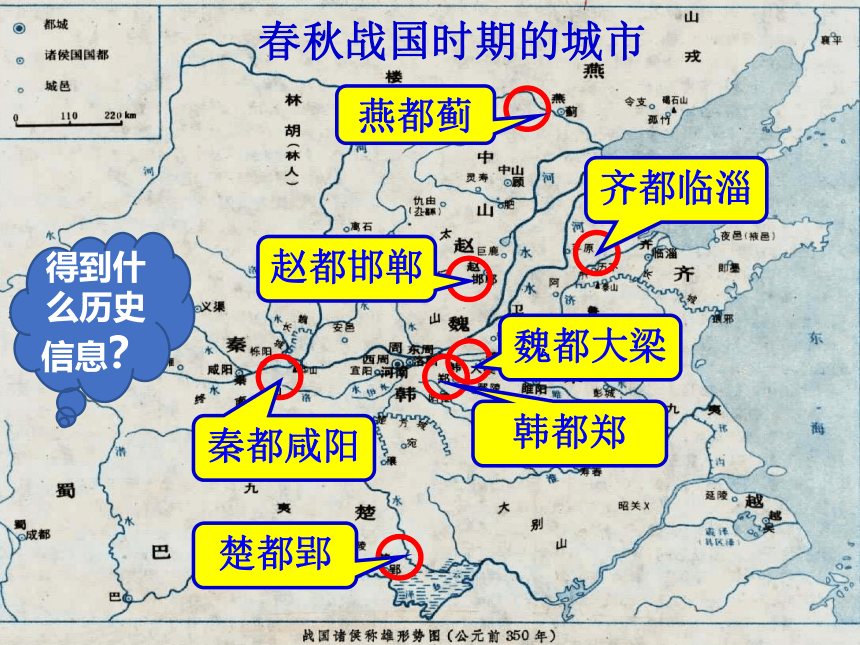

春秋战国时期的城市

秦都咸阳

楚都郢

齐都临淄

赵都邯郸

燕都蓟

魏都大梁

韩都郑

得到什么历史信息?

子贡结驷连骑,束帛之币以聘享诸侯。所至,国君无不分庭与之抗礼。”越王勾践甚至“除道郊迎,身御至舍。”

官府控制商业被打破;

商人社会地位提高;

“子楚(秦庄襄王)就像一件奇货,可以屯积居奇。以待高价售出”。

春秋战国时期:商业繁荣

子贡

吕不韦

邸店

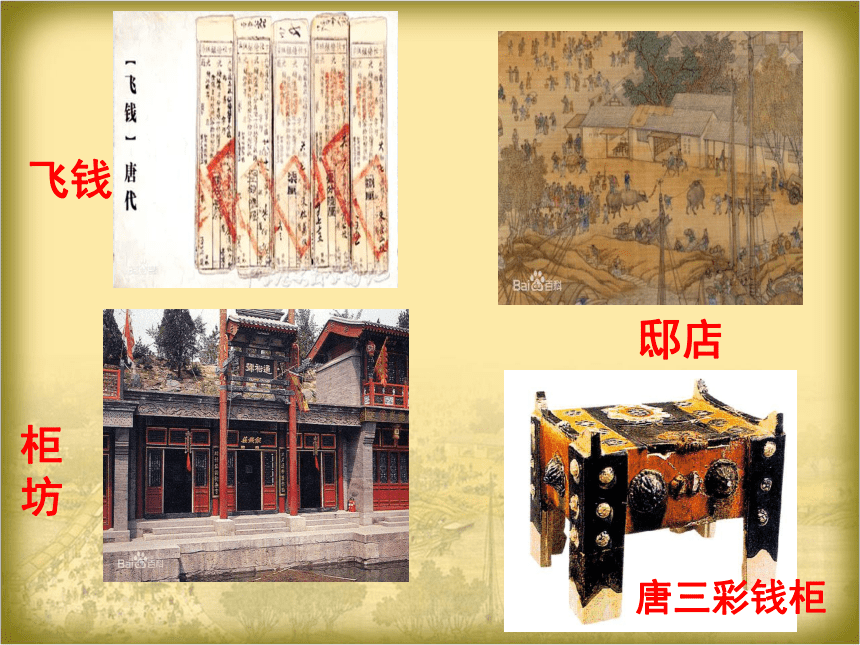

飞 钱

飞钱

柜坊

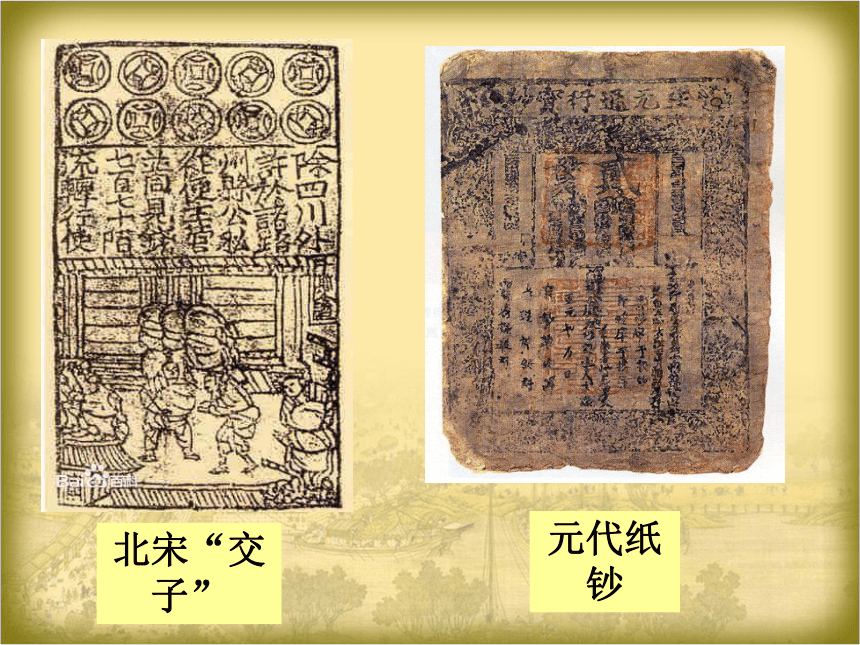

北宋“交子”

元代纸钞

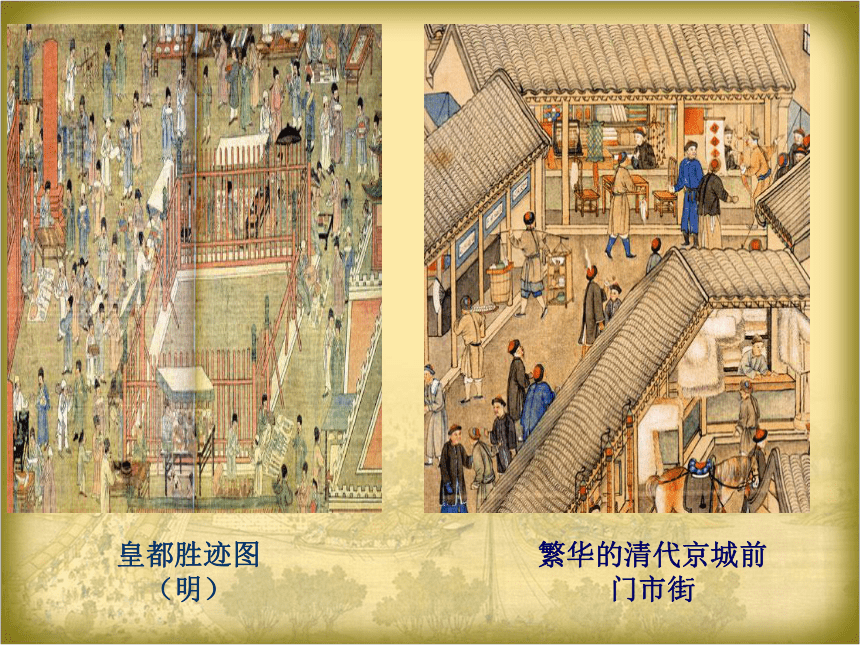

皇都胜迹图(明)

繁华的清代京城前门市街

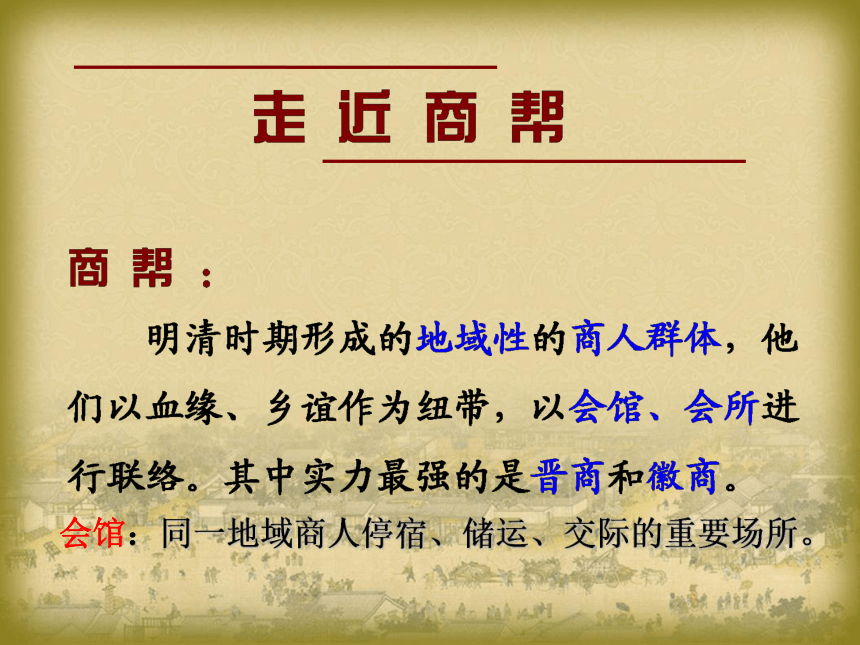

会馆:同一地域商人停宿、储运、交际的重要场所。

明清时期的商帮和会馆

(1)商帮和会馆的形成是明清时期商业繁荣的结果,并不是资本主义萌芽发展的产物。

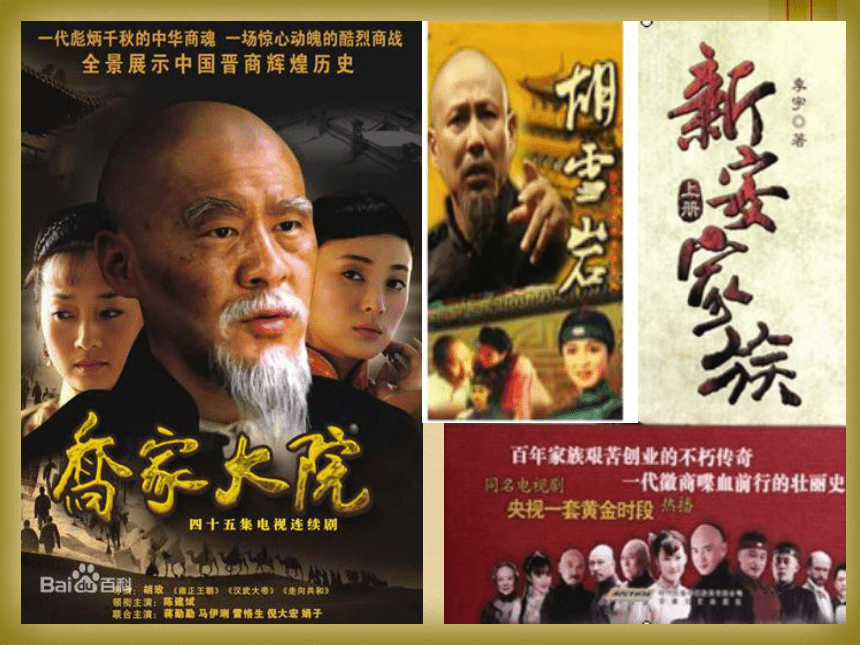

(2)其中最突出的商帮晋商和徽商分别代表了我国北方和南方的商业团体,也反映了两种经营理念。

徽商,即徽州商人,通常指明清时期徽州府(辖歙、休宁、祁门、黟、绩溪和婺源六县)商人集团。明代中叶至清乾隆末年的300余年,是徽商发展的黄金时期,无论营业人数、活动范围、经营行业、商业资本,均居全国各商人集团之首。 徽商以经营盐、典、茶、木为主,活动范围十分广阔,足迹遍及天涯海角,尤其在长江流域有“无徽不成镇”之说。徽商以其雄厚的商业资本,促进了社会分工的扩大和商品经济的发展,同时,徽商又是徽州文化的“酵母”,在徽商资金的扶持下,徽州文风兴盛,形成了新安理学、新安医学、新安画派、徽州版画、徽派篆刻、徽派建筑等一批学术、艺术流派,成为中国文化宝库的重要组成部分. 清乾隆末年开始衰落。

“红顶商人”胡雪岩

材料一 徽州“七山一水一分田,一分道路和庄园”。

材料二 徽人经商的原始资本,大多与宗族有关;徽商所雇用的伙计,大多为族人。徽商在商业竞争中借助宗族势力,建立商业垄断;展开商业竞争;控制从商伙计;投靠封建政权;建立徽商会馆。

材料三 “歙之巨业,盐商而外,惟茶北达燕京,南极广粤,获利颇赊。”而婺源尤其注重木业,休宁商人则多从事典当业。(摘自纪录片《徽商》)

材料四 “一自渔梁坝,百里至街口;八十淳安县,茶园六十有;九十严州府,钓台桐庐守;潼梓关富阳,三浙垅江口;徽郡至杭州,水程六百走。”

1.根据材料归纳徽商兴起的背景和条件

(1)山多地少的自然环境,生计所迫; (2)物产丰富;

(3)交通方便,毗邻经济发达的苏杭地区; (4)以同乡、宗族关系为纽带; (5)投靠封建官府; (6)吃苦耐劳,勤俭、谦让、诚信(“徽骆驼”精神)。

2. 认识徽商的主要特点和作用

材料一 新安大贾,鱼盐为业,藏镪(成串的钱)有至百万者,其他二三十万,则中贾耳。(摘自谢肇喇《五杂俎》)

材料二 大抵徽俗,人十三(十分之三)在邑,十七在天下;其所蓄聚,则十一在内,十九在外。(摘自王世贞(龛州山人四部稿》)

材料三 (徽商所至)则大之而为两京,江、浙、闽、广诸省;次之而苏、松、淮、扬诸府,临清、济宁诸州,仪真、芜湖诸县,瓜州、景德诸镇。(摘自万历《毅志·货殖))沿江区城,向有“无徽不成镇”之谚。(摘自民国《歙县志·风土))

材料四 徽郡商业,盐、茶、木、质铺(典当业)四者为大宗。茶叶六县皆产,木则婺源为盛,质铺几遍郡国,而盐商成萃于淮、浙。(摘自陈去病《五石脂))

材料五 江南各地的徽杭大贾,不仅贩布,而且染布、踹布(将布踹压平整,使其紧薄有光),不仅贸丝,而且开车缫丝。(摘自翦伯赞主编《中国史纲要》)

资本雄厚

人数众多

经营范围广

介入生产领域

作用:

(1)促进了商品经济的繁荣;

(2)有利于农业、手工业的进一步发展; (3)推动了资本主义萌芽的产生和发展;

(4)对自然经济的解体和封建社会的瓦解起了一定作用。

活动区域大

乔家大院坐落在山西祁县。乔氏家族的第一创业人乔贵发,年轻时只身走西口,在包头苦心经营,终于发展起一家最大商号。到第三代乔致庸,金融资本在一千万两白银,以上大约相当于现代的近百亿资产。素有“皇家有故宫,民宅看乔家”之说。

1.原始社会:

2.商朝:

3.西周:

4.春秋战国:

5.汉、唐时期:

6.宋元时期:

7.明清时期:

善于经商,商业有了初步发展

巨商、繁荣的商业中心。官府控制商业局面被打破。

一.富商大贾周流天下

早期的商业交换

交易活动频繁,货币(骨贝和铜贝)

商运活跃, 水路、陆路商运发达,唐代出现辅助性经营场所(邸店、客舍、车坊)和飞钱

天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往—司马迁

商业空前繁荣,海外商运发展迅速(商品远销到东亚、南亚、西亚以及东欧、北非等地);纸币“交子”

出现会馆 和商帮(势力最大为晋商和徽商)

邸 店 是为远距离和大宗商品交易服务的机构,兼营旅店、货栈的场所,利润丰厚。东晋时已出现,唐朝时各大商业城市大量兴办。

柜 坊 :从邸店中分离出来的专营货币借贷和存放的场所,这是现代银行的雏形,比地中海金融机构早六、七百年的时间。

车坊:停车场

飞钱:又称便换,类似今天的汇票。唐后期出现,各地商贾将货款委托给各道设在京城的办事处进奏院,领取票券游走四方,可在京城或回本道取钱。这样商旅就不用长途携带钱币,各地之间也不用运输税钱。

1.原始社会:

2.商朝:

3.西周:

4.春秋战国:

5.汉、唐时期:

6.宋元时期:

7.明清时期:

二 “市”的发展

草市出现的特征及其意义:

①“草市”这种民间贸易形式是对官办贸易的有益补充;

②这种自然形成的乡村集市后来演进为相对集中的地方商业中心,有力的推动了中国古代商品经济的发展。

①远离城镇; ②分布在交通便利的地区; ③是自然形成的民间集市; ④也受到政府商业机构的管理。

(2)意义:

(1)特征:

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

——北朝 《木兰辞》

问题1:从上述诗句中我们能得到哪些历史信息?

南北朝时期,市已经普遍存在,与人民的生活密切相关。

问题2:木兰为什么不在一个地方把东西配齐?反映什么历史现象?

各种商品都有固定的场所。

说明当时商业受到政府的严格控制。

二“市”的发展

坊市制

两京诸市署:令一人,从六品上,丞二人,正八品上。掌财货交易,度量器物,……凡市,以日中击鼓三百响, 而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。

——《唐六典》卷20

晚唐诗人温庭筠因“醉而犯夜,为虞侯所系,败面折齿”。

坊市制度革命

坊市分离

时空限制

宵禁严厉

特点

二“市”的发展

“可爱”的宋朝

◆宋代是伟大的创造时代。

——历史学家费正清

◆华夏民族之历史,历数千载之演进,造极于赵宋之世也。

——历史学家陈寅恪

◆如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。

——历史学家汤因比

◆我最向往的朝代就是宋朝。

——余秋雨

坊

市

市

市

市

请在下图中找出宋代坊市制度的变化之处

清明上河图(清院本)(局部)

坊

坊

坊市合一

城市经济功能增强

请在下图中找出宋代坊市制度的变化之处

北宋街市

东京城马行街很奇异:

一是这里本是皇宫禁军的军事重地,而商业店铺却数以万计。

二是即使是风雪阴雨天,每天都有成千上万的人到这里来逛夜市,油烟致使蚊子都难以停留,马行街成了著名的无蚊街。

夜市繁荣

城市经济功能增强

请在下图中找出宋代坊市制度的变化之处

清明上河图(北宋张择端本)(局部)

娱乐生活丰富多彩

瓦肆听说书!

街市制

坊市合一

时空不限

夜市繁荣

坊市制度革命

特点

坊市制

特点

坊市分离

时空限制

宵禁严厉

以海路为主;出口品大多是制造品;进口品多半是原材料;中国人成为主体;中国的经济居主导地位

海港而不是古老的陆路,首次成为中国同外界联系的主要媒介。当时,中国的经济居主导地位,这可以由以下看出来:中国的出口品大多是制造品,如丝绸、瓷器等;而进口品多半是原材料,如香料、和马匹等。最后应该指出,宋朝时期,中国人首次大规模从事对外贸易,不再主要依靠外国中间商。因而,宋朝时的中国正朝成为一个海上强国的方向发展。

——《全球通史》

货币革命

纸币“交子”

城市革命

坊市制度革命

外贸革命

陆路为主→海路为主

推动纸币印刷技术发展。

促进中国由近海贸易走向远洋贸易。

有利于商品的流通,促进了商品经济发展。

经济功能增强。

市民队伍壮大。

丰富多彩。

世俗化趋势增强。

城市由封闭转向开放

中国开启了全日制模式

宋朝商业繁荣的表现:

①城市繁荣,彻底打破“市”“坊”界限,商业活动不受时间限制。开封和临安是当时著名的城市。

②商业交换品种迅速增加,许多农副产品和手工业品开始转向市场。

③世界上最早纸币交子出现。

④各族政权之间的边境贸易(榷场)发达。

⑤海外贸易发达:宋元时期商品远销东亚、南亚、东欧、北非。海外贸易税收甚至成为南宋国库重要财源。

⑥“草市”已经有比较完善的饮食服务设施

宋代战乱频繁,且中央集权大大加强,商品经济为何还如此发达?

提示:从政治、经济重心、文化等角度思考,并适当联系近代西方资本主义崛起阶段的某些特征。

政局相对稳定;经济政策相对宽松;经济重心南移基本完成;传统科技发达;(宋在与少数民族政权的边境贸易中占优势)近代化的启动与展开离不开国家力量的支持等

宋朝发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。商业革命的根源是中国经济的生产率显著提高。……宋朝时期的中国正朝成为一个海上强国的方向发展。

但对中国历史和世界历史而言,最重要的事实是,宋朝时名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命(新航路开辟以后)却对西方社会产生了爆炸性的影响。

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

宋朝的“商业革命”为什么未能对中国社会产生“爆炸性的影响”?

原因:

经济:传统的自然经济阻碍新的生产关系的萌发。

政治:重农抑商的传统政策阻碍商业发展。

文化:理学的保守性使社会陷于僵化;

科举制度限制了新观念的萌发。

直接原因:游牧民族的入侵打断了商业革命的进程

拓展升华:

二“市”的发展:

政府设“市”,专人管理,明码标价

专门管理机构,长安9市;以繁荣的“市”为标志的全国性的商业中心已经形成

民间集市——草市形成,设草市尉

“市”“坊”分离,草市普遍,唐末夜市繁荣

市突破了时空限制,有夜市、晓市、鬼市;商业街形成;商业活动不受官吏直接管理;草市出现完备的饮食服务设施。

商业区相当繁华

表 现

时期

秦代

汉代

六朝

唐代

宋代

明清

◆概念解释:市、草市、夜市、晓市

“市”是指城市中集中贸易的地点或场所。 “草市”主要是指在城郊和农村交通便利的地点自然形成的民间集市 。

“夜市”打破了政府对“市”的时间限制。

“晓市”即早市,也打破了政府对“市”的时间限制。

诗歌中的“市”

思考:以下诗歌反映的“市”的发展情况。

材料七:天涯同此路,人语各殊方。

草市迎江货,津桥税海商。

——唐·王建:《汴路即事》

材料八:夜市卖菱藕,春船载绮罗。

——唐·杜荀鹤:《送人游吴》

材料九:今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。

——南宋?陆游:《杂赋》

材料十:夜雨千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。

如今不似平时日,犹自笙歌彻晓闻。

——唐·王建:《十五夜月寄郎中时会琴客》

唐代草市逐渐演变为相对集中的地方商业中心

唐代夜市繁盛

宋代草市具有比较完备的饮食服务设施

唐代夜市繁盛

1.原始社会:

2.商朝:

3.西周:

4.春秋战国:

5.汉、唐时期:

6.宋元时期:

7.明清时期:

三 商业都会的崛起

三 商业都会的崛起

有的城市已经出现“市井”商业区

“市”为标志的全国性的商业中心已经形成。(长安及五都)

经济为中心地区城市兴起。长安、洛阳;扬一益二;杭州、湖州

都市商业繁盛。夜市、晓市,庙会集市。

中小工商业市镇兴起。四大名镇:汉口镇、佛山镇、景德镇、朱仙镇。

时期 表现

战国

汉代

王莽

唐代

宋代

明清

◆史料研究:明清时期的江南市镇

史料:明清时,唐宋以来被称做“草市”的新型市镇得到充分发展。据统计,宋代江浙地区在行政中心之外,出现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个。市镇之间的直线距离不过数十里。一些市镇的规模与居住人口都超过府县治所,这些市镇充斥着牙行、布庄与手工作坊,收纳周边个体民户产品,进行深加工,吸引外地客商,行销远方市场。

——摘编自赵冈《中国城市发展史论集》

根据材料并结合所学知识,概括指出明清江南市镇的特点及兴起的背景。

特点:以工商活动为主要功能;规模大;分布密集;与周边农村联系密切。

背景:江南地区农副业迅速发展;手工业技术进步;社会分工日益细化与商品经济的发展。

城市的发展

1、宋朝以前:

①县治以上的城市,一般都在特定的位置设市,用于货物聚集和商品交易。

②市四周有围墙,与民居区严格分开。

③官府设市令或市长,对市场交易进行严格的管理,按时开市、闭市,闭市后不许交易。

④城市的政治、军事色彩浓厚。

2、宋朝以后:

①城市中坊和市的界限被打破,临街开店;

②城郊和乡村的“草市”也更加普遍。

③时间限制也被打破,早市、夜市昼夜相接,交易活动也不再受官府的直接监管。

④城市的经济功能大大增强。

3、古代的长安、洛阳、开封、临安、大都等大城市,既是不同时期的政治中心、军事重镇,也是著名的商业中心。

4、 丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的逐渐南移等,也催生了一批批城市的兴起与繁荣。

(例如, 南方经济的发展使扬州、成都等一批南方城市成为当时最繁荣的大都会,以至出现“扬一益二”的说法。)

概括指出古代中国城市的演变趋势(如数量、分布区域、城市功能等)

经济功能增强。

数量增多;

地理位置南移、东移;

1.从城市功能看:从政经中心合一到政经分离(唐代开始) 2.从数量规模看:①规模巨大的都会城市增多②大量中小工商业市镇兴起③商业繁荣,人口密集

3.从地区分布看:与经济重心南移成相应变化,由黄河流域的中原地区为主转变为长江流域和沿海地区;运河附近较集中

4.从商业活动看:政府限制逐渐放松,如:宋代打破坊市制,且晓市、夜市出现

5.从城市布局看:城市建筑出现中轴线,体现皇权至上的设计理念

6.从城市的地位看:城市经济始终是农耕经济的补充,不占主导地位

中国古代城市发展呈现的趋势?

原因:商品经济发展;经济重心南移;大运河开凿。

考点点拨

中国古代商业发展的特点

①起源很早,受重农抑商政策制约,一直处于从属地位,发展艰难曲折。

②由受时间、空间限制到宋朝突破时间、空间限制,发展到新的水平。

③官府控制下的对外贸易,是一种朝贡贸易,政治目的大于经济目的。

由对外开放走向闭关锁国。

④与农业、手工业、城市的发展紧密相联,相辅相成。

(1)政治:长期的国家统一,政局稳定

(2)经济:发达的农业和手工业(基础)

(3)民族及对外关系:开明的民族政策和开放的对外政策

(4)交通发达和科技进步

(5)部分统治者实行的经济政策的推动

古代商业发展的原因

古代货币的演变及影响

贝类货币(商周时期)

秦朝

*秦:战国时期各国货币不一致,不利于商品流通和国家的统一;秦统一六国,确立专制主义中央集权制度

*统一货币——半两钱

*作用:促进社会经济发展,有利于国家统一

秦半两(秦朝)

半两钱

五铢钱(汉)

五铢钱是汉代货币史上的一大转折,实现了中央对货币铸造权的集中统一。西汉时期的五铢钱,枚重五铢,形制规整,重量标准,铸造精良。

开元通宝(唐朝铸)

唐朝:从铢两体系到通宝体系

*唐高祖废五铢,铸“开元通宝”

*中国的币制从以重量为名的铢两体系发展为通宝体系,成为以后历朝铸币标准,沿袭近1300年

纸币“交子”(宋)

北宋

*四川地区出现 纸币——交子

*宋代商品经济高度发达;地区之间商品交流频繁,货币流通量大;四川地区交通阻隔,金属货币使用不方便。

*促进社会经济发展

白银(明朝开始成为普遍流通的货币)

在我国货币史上,白银自唐朝已逐渐成为货币金属,唐朝白银已货币化中国真正成为用银之国.虽然也通行铜钱和纸币。明代以前,由于中国不是白银的盛产国,白银的产量很小,根本无法满足流通所需的数量。到明代时,随着商品交易规模的扩大,原先的铜钱货币运输不便,无法适应大批量的流通,必须有一种更贵重的金属货币进行补充替代。而当时由于中国在与西方的多年贸易往来中一直处于巨大的贸易顺差,西方使用白银作为货币支付,使中国的白银储备大量增加,最终使的白银成为了普遍流通货币。

明朝

1581年,内阁首辅张居正实行“一条鞭法”,实行银本位制

清代钱庄的票

?票号(古时一种专门经营汇兑业务金融机构)

山西商人资本中的货币经营资本形式,最著名的是票号。票号又叫票庄或汇兑庄,是一种专门经营汇兑业务的金融机构,兴盛于清朝。

趋势:从贝币到金属货币,从金属货币到纸币;从多样性到统一性;从笨重到轻便;从自然属性到国家统一发行

材料一? ????????????????????????????????????????????????????????????????????

(1)请从材料一的三幅图中概括中国古代货币发展的趋势(5分

中国古代货币的六次重大演变

由自然货币向人工货币的演变

由杂乱形状向规范形状的演变

由地方铸币向中央铸币的演变

由文书重量向通宝、元宝的演变

由金属货币向纸币交子的演变

由手工铸币向机制纸币的演变

官府控制下的对外贸易

开通海陆两条丝绸之路

广州成为主要的贸易港口

与几十个国家进行贸易

泉州是重要的对外贸易港口

中国对外贸易萎缩

1、概况

时期 概况

西汉

唐朝

两宋

元朝

明清

“贸易之巨,无人能言其数”。泉州是元代对外贸易的重要港口,经常有百艘以上的海船在此停泊,外国旅行家誉为“世界第一大港”。元政府在这里设有市舶使,严密控制对外贸易。联合国考查证明这里也是海上丝绸之路的起点。

2、主要方式:朝贡贸易

外国“朝贡”方物,明朝政府“赐赉”礼品等方式进行的,素有“厚往薄来” 特征,明朝政府对朝贡使者均是“以礼待之”,即使“私货来,皆倍偿其价”。

定义:

通过朝贡与赏赐完成交易

特点:

厚往薄来、倍偿其价

目的:

宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝特产的需求。

表现:

郑和七次下西洋

3、特点

(1)先陆路贸易,再海上贸易。 (2)以友好为主。

古代中国商业发展变化的特点(趋势):

由地区贸易向全国性贸易、国内贸易向对外贸易发展;明清海禁闭关,对外贸易衰落

1.商人组织的变化:

宗族血缘组织→地缘组织(徽商、晋商等商帮)和行会

2.交易内容的变化:

土特产品、奢侈品为主→农副产品以及手工业品为主

3.交易媒介的变化:

以物易物→贝币→金属货币→纸币(交子) →白银

4.商业场所的变化:

先在城市,后向农村发展;先有固定的时间、地点限制,宋元时期这一限制被打破。

5.城市职能的变化:

传统的政治性城市逐渐向商业化、专业化城市发展。

6.交易范围的变化:

7.商人地位的变化:

商人社会地位低下,宋开始社会地位有所提高,但重农抑商政策始终没有改变。古代士农工商等级观念始终没有改变。

古代中国的商业经济

课标要求:

◆概括古代中国商业发展的概貌

◆了解古代中国商业发展的特点

商业:是以货币为媒介进行交换从而实现商品流通的经济活动。

商 人

商

品

商

品

市场

货币

交

通

交

通

古代中国的商业经济

一 富商大贾周流天下

二 “市”的发展

三 商业都会的崛起

1.原始社会:

2.商朝:

3.西周:

4.春秋战国:

5.汉、唐时期:

6.宋元时期:

7.明清时期:

一.富商大贾周流天下

周武王灭商后,商朝的遗民为了维持生计,东奔西跑地作买卖,日子一长,便形成一个固定的职业。周人就称他们为“商人”,称他们的职业为“商业”。这种叫法一直延续到今天。

商朝:“商人”出现; 货币为贝壳 ;商业由官府控制(工商食官)

殷人“肇牵车牛,远服贾用,孝养厥父母”。

——《尚书?酒诰》

春秋战国时期的城市

秦都咸阳

楚都郢

齐都临淄

赵都邯郸

燕都蓟

魏都大梁

韩都郑

得到什么历史信息?

子贡结驷连骑,束帛之币以聘享诸侯。所至,国君无不分庭与之抗礼。”越王勾践甚至“除道郊迎,身御至舍。”

官府控制商业被打破;

商人社会地位提高;

“子楚(秦庄襄王)就像一件奇货,可以屯积居奇。以待高价售出”。

春秋战国时期:商业繁荣

子贡

吕不韦

邸店

飞 钱

飞钱

柜坊

北宋“交子”

元代纸钞

皇都胜迹图(明)

繁华的清代京城前门市街

会馆:同一地域商人停宿、储运、交际的重要场所。

明清时期的商帮和会馆

(1)商帮和会馆的形成是明清时期商业繁荣的结果,并不是资本主义萌芽发展的产物。

(2)其中最突出的商帮晋商和徽商分别代表了我国北方和南方的商业团体,也反映了两种经营理念。

徽商,即徽州商人,通常指明清时期徽州府(辖歙、休宁、祁门、黟、绩溪和婺源六县)商人集团。明代中叶至清乾隆末年的300余年,是徽商发展的黄金时期,无论营业人数、活动范围、经营行业、商业资本,均居全国各商人集团之首。 徽商以经营盐、典、茶、木为主,活动范围十分广阔,足迹遍及天涯海角,尤其在长江流域有“无徽不成镇”之说。徽商以其雄厚的商业资本,促进了社会分工的扩大和商品经济的发展,同时,徽商又是徽州文化的“酵母”,在徽商资金的扶持下,徽州文风兴盛,形成了新安理学、新安医学、新安画派、徽州版画、徽派篆刻、徽派建筑等一批学术、艺术流派,成为中国文化宝库的重要组成部分. 清乾隆末年开始衰落。

“红顶商人”胡雪岩

材料一 徽州“七山一水一分田,一分道路和庄园”。

材料二 徽人经商的原始资本,大多与宗族有关;徽商所雇用的伙计,大多为族人。徽商在商业竞争中借助宗族势力,建立商业垄断;展开商业竞争;控制从商伙计;投靠封建政权;建立徽商会馆。

材料三 “歙之巨业,盐商而外,惟茶北达燕京,南极广粤,获利颇赊。”而婺源尤其注重木业,休宁商人则多从事典当业。(摘自纪录片《徽商》)

材料四 “一自渔梁坝,百里至街口;八十淳安县,茶园六十有;九十严州府,钓台桐庐守;潼梓关富阳,三浙垅江口;徽郡至杭州,水程六百走。”

1.根据材料归纳徽商兴起的背景和条件

(1)山多地少的自然环境,生计所迫; (2)物产丰富;

(3)交通方便,毗邻经济发达的苏杭地区; (4)以同乡、宗族关系为纽带; (5)投靠封建官府; (6)吃苦耐劳,勤俭、谦让、诚信(“徽骆驼”精神)。

2. 认识徽商的主要特点和作用

材料一 新安大贾,鱼盐为业,藏镪(成串的钱)有至百万者,其他二三十万,则中贾耳。(摘自谢肇喇《五杂俎》)

材料二 大抵徽俗,人十三(十分之三)在邑,十七在天下;其所蓄聚,则十一在内,十九在外。(摘自王世贞(龛州山人四部稿》)

材料三 (徽商所至)则大之而为两京,江、浙、闽、广诸省;次之而苏、松、淮、扬诸府,临清、济宁诸州,仪真、芜湖诸县,瓜州、景德诸镇。(摘自万历《毅志·货殖))沿江区城,向有“无徽不成镇”之谚。(摘自民国《歙县志·风土))

材料四 徽郡商业,盐、茶、木、质铺(典当业)四者为大宗。茶叶六县皆产,木则婺源为盛,质铺几遍郡国,而盐商成萃于淮、浙。(摘自陈去病《五石脂))

材料五 江南各地的徽杭大贾,不仅贩布,而且染布、踹布(将布踹压平整,使其紧薄有光),不仅贸丝,而且开车缫丝。(摘自翦伯赞主编《中国史纲要》)

资本雄厚

人数众多

经营范围广

介入生产领域

作用:

(1)促进了商品经济的繁荣;

(2)有利于农业、手工业的进一步发展; (3)推动了资本主义萌芽的产生和发展;

(4)对自然经济的解体和封建社会的瓦解起了一定作用。

活动区域大

乔家大院坐落在山西祁县。乔氏家族的第一创业人乔贵发,年轻时只身走西口,在包头苦心经营,终于发展起一家最大商号。到第三代乔致庸,金融资本在一千万两白银,以上大约相当于现代的近百亿资产。素有“皇家有故宫,民宅看乔家”之说。

1.原始社会:

2.商朝:

3.西周:

4.春秋战国:

5.汉、唐时期:

6.宋元时期:

7.明清时期:

善于经商,商业有了初步发展

巨商、繁荣的商业中心。官府控制商业局面被打破。

一.富商大贾周流天下

早期的商业交换

交易活动频繁,货币(骨贝和铜贝)

商运活跃, 水路、陆路商运发达,唐代出现辅助性经营场所(邸店、客舍、车坊)和飞钱

天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往—司马迁

商业空前繁荣,海外商运发展迅速(商品远销到东亚、南亚、西亚以及东欧、北非等地);纸币“交子”

出现会馆 和商帮(势力最大为晋商和徽商)

邸 店 是为远距离和大宗商品交易服务的机构,兼营旅店、货栈的场所,利润丰厚。东晋时已出现,唐朝时各大商业城市大量兴办。

柜 坊 :从邸店中分离出来的专营货币借贷和存放的场所,这是现代银行的雏形,比地中海金融机构早六、七百年的时间。

车坊:停车场

飞钱:又称便换,类似今天的汇票。唐后期出现,各地商贾将货款委托给各道设在京城的办事处进奏院,领取票券游走四方,可在京城或回本道取钱。这样商旅就不用长途携带钱币,各地之间也不用运输税钱。

1.原始社会:

2.商朝:

3.西周:

4.春秋战国:

5.汉、唐时期:

6.宋元时期:

7.明清时期:

二 “市”的发展

草市出现的特征及其意义:

①“草市”这种民间贸易形式是对官办贸易的有益补充;

②这种自然形成的乡村集市后来演进为相对集中的地方商业中心,有力的推动了中国古代商品经济的发展。

①远离城镇; ②分布在交通便利的地区; ③是自然形成的民间集市; ④也受到政府商业机构的管理。

(2)意义:

(1)特征:

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

——北朝 《木兰辞》

问题1:从上述诗句中我们能得到哪些历史信息?

南北朝时期,市已经普遍存在,与人民的生活密切相关。

问题2:木兰为什么不在一个地方把东西配齐?反映什么历史现象?

各种商品都有固定的场所。

说明当时商业受到政府的严格控制。

二“市”的发展

坊市制

两京诸市署:令一人,从六品上,丞二人,正八品上。掌财货交易,度量器物,……凡市,以日中击鼓三百响, 而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。

——《唐六典》卷20

晚唐诗人温庭筠因“醉而犯夜,为虞侯所系,败面折齿”。

坊市制度革命

坊市分离

时空限制

宵禁严厉

特点

二“市”的发展

“可爱”的宋朝

◆宋代是伟大的创造时代。

——历史学家费正清

◆华夏民族之历史,历数千载之演进,造极于赵宋之世也。

——历史学家陈寅恪

◆如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。

——历史学家汤因比

◆我最向往的朝代就是宋朝。

——余秋雨

坊

市

市

市

市

请在下图中找出宋代坊市制度的变化之处

清明上河图(清院本)(局部)

坊

坊

坊市合一

城市经济功能增强

请在下图中找出宋代坊市制度的变化之处

北宋街市

东京城马行街很奇异:

一是这里本是皇宫禁军的军事重地,而商业店铺却数以万计。

二是即使是风雪阴雨天,每天都有成千上万的人到这里来逛夜市,油烟致使蚊子都难以停留,马行街成了著名的无蚊街。

夜市繁荣

城市经济功能增强

请在下图中找出宋代坊市制度的变化之处

清明上河图(北宋张择端本)(局部)

娱乐生活丰富多彩

瓦肆听说书!

街市制

坊市合一

时空不限

夜市繁荣

坊市制度革命

特点

坊市制

特点

坊市分离

时空限制

宵禁严厉

以海路为主;出口品大多是制造品;进口品多半是原材料;中国人成为主体;中国的经济居主导地位

海港而不是古老的陆路,首次成为中国同外界联系的主要媒介。当时,中国的经济居主导地位,这可以由以下看出来:中国的出口品大多是制造品,如丝绸、瓷器等;而进口品多半是原材料,如香料、和马匹等。最后应该指出,宋朝时期,中国人首次大规模从事对外贸易,不再主要依靠外国中间商。因而,宋朝时的中国正朝成为一个海上强国的方向发展。

——《全球通史》

货币革命

纸币“交子”

城市革命

坊市制度革命

外贸革命

陆路为主→海路为主

推动纸币印刷技术发展。

促进中国由近海贸易走向远洋贸易。

有利于商品的流通,促进了商品经济发展。

经济功能增强。

市民队伍壮大。

丰富多彩。

世俗化趋势增强。

城市由封闭转向开放

中国开启了全日制模式

宋朝商业繁荣的表现:

①城市繁荣,彻底打破“市”“坊”界限,商业活动不受时间限制。开封和临安是当时著名的城市。

②商业交换品种迅速增加,许多农副产品和手工业品开始转向市场。

③世界上最早纸币交子出现。

④各族政权之间的边境贸易(榷场)发达。

⑤海外贸易发达:宋元时期商品远销东亚、南亚、东欧、北非。海外贸易税收甚至成为南宋国库重要财源。

⑥“草市”已经有比较完善的饮食服务设施

宋代战乱频繁,且中央集权大大加强,商品经济为何还如此发达?

提示:从政治、经济重心、文化等角度思考,并适当联系近代西方资本主义崛起阶段的某些特征。

政局相对稳定;经济政策相对宽松;经济重心南移基本完成;传统科技发达;(宋在与少数民族政权的边境贸易中占优势)近代化的启动与展开离不开国家力量的支持等

宋朝发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。商业革命的根源是中国经济的生产率显著提高。……宋朝时期的中国正朝成为一个海上强国的方向发展。

但对中国历史和世界历史而言,最重要的事实是,宋朝时名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命(新航路开辟以后)却对西方社会产生了爆炸性的影响。

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

宋朝的“商业革命”为什么未能对中国社会产生“爆炸性的影响”?

原因:

经济:传统的自然经济阻碍新的生产关系的萌发。

政治:重农抑商的传统政策阻碍商业发展。

文化:理学的保守性使社会陷于僵化;

科举制度限制了新观念的萌发。

直接原因:游牧民族的入侵打断了商业革命的进程

拓展升华:

二“市”的发展:

政府设“市”,专人管理,明码标价

专门管理机构,长安9市;以繁荣的“市”为标志的全国性的商业中心已经形成

民间集市——草市形成,设草市尉

“市”“坊”分离,草市普遍,唐末夜市繁荣

市突破了时空限制,有夜市、晓市、鬼市;商业街形成;商业活动不受官吏直接管理;草市出现完备的饮食服务设施。

商业区相当繁华

表 现

时期

秦代

汉代

六朝

唐代

宋代

明清

◆概念解释:市、草市、夜市、晓市

“市”是指城市中集中贸易的地点或场所。 “草市”主要是指在城郊和农村交通便利的地点自然形成的民间集市 。

“夜市”打破了政府对“市”的时间限制。

“晓市”即早市,也打破了政府对“市”的时间限制。

诗歌中的“市”

思考:以下诗歌反映的“市”的发展情况。

材料七:天涯同此路,人语各殊方。

草市迎江货,津桥税海商。

——唐·王建:《汴路即事》

材料八:夜市卖菱藕,春船载绮罗。

——唐·杜荀鹤:《送人游吴》

材料九:今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。

——南宋?陆游:《杂赋》

材料十:夜雨千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。

如今不似平时日,犹自笙歌彻晓闻。

——唐·王建:《十五夜月寄郎中时会琴客》

唐代草市逐渐演变为相对集中的地方商业中心

唐代夜市繁盛

宋代草市具有比较完备的饮食服务设施

唐代夜市繁盛

1.原始社会:

2.商朝:

3.西周:

4.春秋战国:

5.汉、唐时期:

6.宋元时期:

7.明清时期:

三 商业都会的崛起

三 商业都会的崛起

有的城市已经出现“市井”商业区

“市”为标志的全国性的商业中心已经形成。(长安及五都)

经济为中心地区城市兴起。长安、洛阳;扬一益二;杭州、湖州

都市商业繁盛。夜市、晓市,庙会集市。

中小工商业市镇兴起。四大名镇:汉口镇、佛山镇、景德镇、朱仙镇。

时期 表现

战国

汉代

王莽

唐代

宋代

明清

◆史料研究:明清时期的江南市镇

史料:明清时,唐宋以来被称做“草市”的新型市镇得到充分发展。据统计,宋代江浙地区在行政中心之外,出现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个。市镇之间的直线距离不过数十里。一些市镇的规模与居住人口都超过府县治所,这些市镇充斥着牙行、布庄与手工作坊,收纳周边个体民户产品,进行深加工,吸引外地客商,行销远方市场。

——摘编自赵冈《中国城市发展史论集》

根据材料并结合所学知识,概括指出明清江南市镇的特点及兴起的背景。

特点:以工商活动为主要功能;规模大;分布密集;与周边农村联系密切。

背景:江南地区农副业迅速发展;手工业技术进步;社会分工日益细化与商品经济的发展。

城市的发展

1、宋朝以前:

①县治以上的城市,一般都在特定的位置设市,用于货物聚集和商品交易。

②市四周有围墙,与民居区严格分开。

③官府设市令或市长,对市场交易进行严格的管理,按时开市、闭市,闭市后不许交易。

④城市的政治、军事色彩浓厚。

2、宋朝以后:

①城市中坊和市的界限被打破,临街开店;

②城郊和乡村的“草市”也更加普遍。

③时间限制也被打破,早市、夜市昼夜相接,交易活动也不再受官府的直接监管。

④城市的经济功能大大增强。

3、古代的长安、洛阳、开封、临安、大都等大城市,既是不同时期的政治中心、军事重镇,也是著名的商业中心。

4、 丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的逐渐南移等,也催生了一批批城市的兴起与繁荣。

(例如, 南方经济的发展使扬州、成都等一批南方城市成为当时最繁荣的大都会,以至出现“扬一益二”的说法。)

概括指出古代中国城市的演变趋势(如数量、分布区域、城市功能等)

经济功能增强。

数量增多;

地理位置南移、东移;

1.从城市功能看:从政经中心合一到政经分离(唐代开始) 2.从数量规模看:①规模巨大的都会城市增多②大量中小工商业市镇兴起③商业繁荣,人口密集

3.从地区分布看:与经济重心南移成相应变化,由黄河流域的中原地区为主转变为长江流域和沿海地区;运河附近较集中

4.从商业活动看:政府限制逐渐放松,如:宋代打破坊市制,且晓市、夜市出现

5.从城市布局看:城市建筑出现中轴线,体现皇权至上的设计理念

6.从城市的地位看:城市经济始终是农耕经济的补充,不占主导地位

中国古代城市发展呈现的趋势?

原因:商品经济发展;经济重心南移;大运河开凿。

考点点拨

中国古代商业发展的特点

①起源很早,受重农抑商政策制约,一直处于从属地位,发展艰难曲折。

②由受时间、空间限制到宋朝突破时间、空间限制,发展到新的水平。

③官府控制下的对外贸易,是一种朝贡贸易,政治目的大于经济目的。

由对外开放走向闭关锁国。

④与农业、手工业、城市的发展紧密相联,相辅相成。

(1)政治:长期的国家统一,政局稳定

(2)经济:发达的农业和手工业(基础)

(3)民族及对外关系:开明的民族政策和开放的对外政策

(4)交通发达和科技进步

(5)部分统治者实行的经济政策的推动

古代商业发展的原因

古代货币的演变及影响

贝类货币(商周时期)

秦朝

*秦:战国时期各国货币不一致,不利于商品流通和国家的统一;秦统一六国,确立专制主义中央集权制度

*统一货币——半两钱

*作用:促进社会经济发展,有利于国家统一

秦半两(秦朝)

半两钱

五铢钱(汉)

五铢钱是汉代货币史上的一大转折,实现了中央对货币铸造权的集中统一。西汉时期的五铢钱,枚重五铢,形制规整,重量标准,铸造精良。

开元通宝(唐朝铸)

唐朝:从铢两体系到通宝体系

*唐高祖废五铢,铸“开元通宝”

*中国的币制从以重量为名的铢两体系发展为通宝体系,成为以后历朝铸币标准,沿袭近1300年

纸币“交子”(宋)

北宋

*四川地区出现 纸币——交子

*宋代商品经济高度发达;地区之间商品交流频繁,货币流通量大;四川地区交通阻隔,金属货币使用不方便。

*促进社会经济发展

白银(明朝开始成为普遍流通的货币)

在我国货币史上,白银自唐朝已逐渐成为货币金属,唐朝白银已货币化中国真正成为用银之国.虽然也通行铜钱和纸币。明代以前,由于中国不是白银的盛产国,白银的产量很小,根本无法满足流通所需的数量。到明代时,随着商品交易规模的扩大,原先的铜钱货币运输不便,无法适应大批量的流通,必须有一种更贵重的金属货币进行补充替代。而当时由于中国在与西方的多年贸易往来中一直处于巨大的贸易顺差,西方使用白银作为货币支付,使中国的白银储备大量增加,最终使的白银成为了普遍流通货币。

明朝

1581年,内阁首辅张居正实行“一条鞭法”,实行银本位制

清代钱庄的票

?票号(古时一种专门经营汇兑业务金融机构)

山西商人资本中的货币经营资本形式,最著名的是票号。票号又叫票庄或汇兑庄,是一种专门经营汇兑业务的金融机构,兴盛于清朝。

趋势:从贝币到金属货币,从金属货币到纸币;从多样性到统一性;从笨重到轻便;从自然属性到国家统一发行

材料一? ????????????????????????????????????????????????????????????????????

(1)请从材料一的三幅图中概括中国古代货币发展的趋势(5分

中国古代货币的六次重大演变

由自然货币向人工货币的演变

由杂乱形状向规范形状的演变

由地方铸币向中央铸币的演变

由文书重量向通宝、元宝的演变

由金属货币向纸币交子的演变

由手工铸币向机制纸币的演变

官府控制下的对外贸易

开通海陆两条丝绸之路

广州成为主要的贸易港口

与几十个国家进行贸易

泉州是重要的对外贸易港口

中国对外贸易萎缩

1、概况

时期 概况

西汉

唐朝

两宋

元朝

明清

“贸易之巨,无人能言其数”。泉州是元代对外贸易的重要港口,经常有百艘以上的海船在此停泊,外国旅行家誉为“世界第一大港”。元政府在这里设有市舶使,严密控制对外贸易。联合国考查证明这里也是海上丝绸之路的起点。

2、主要方式:朝贡贸易

外国“朝贡”方物,明朝政府“赐赉”礼品等方式进行的,素有“厚往薄来” 特征,明朝政府对朝贡使者均是“以礼待之”,即使“私货来,皆倍偿其价”。

定义:

通过朝贡与赏赐完成交易

特点:

厚往薄来、倍偿其价

目的:

宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝特产的需求。

表现:

郑和七次下西洋

3、特点

(1)先陆路贸易,再海上贸易。 (2)以友好为主。

古代中国商业发展变化的特点(趋势):

由地区贸易向全国性贸易、国内贸易向对外贸易发展;明清海禁闭关,对外贸易衰落

1.商人组织的变化:

宗族血缘组织→地缘组织(徽商、晋商等商帮)和行会

2.交易内容的变化:

土特产品、奢侈品为主→农副产品以及手工业品为主

3.交易媒介的变化:

以物易物→贝币→金属货币→纸币(交子) →白银

4.商业场所的变化:

先在城市,后向农村发展;先有固定的时间、地点限制,宋元时期这一限制被打破。

5.城市职能的变化:

传统的政治性城市逐渐向商业化、专业化城市发展。

6.交易范围的变化:

7.商人地位的变化:

商人社会地位低下,宋开始社会地位有所提高,但重农抑商政策始终没有改变。古代士农工商等级观念始终没有改变。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航