【解析版】历史人民版必修二专题一 古代中国经济的基本结构与特点 专题复习检测试题

文档属性

| 名称 | 【解析版】历史人民版必修二专题一 古代中国经济的基本结构与特点 专题复习检测试题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 259.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-21 13:36:37 | ||

图片预览

文档简介

必修二专题一复习检测试题

一、单选题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)

1.战国时期,商鞅把原来“百步为亩”的小田界“阡陌”和每一井田的大田界“封疆”,统统破除,重新设置田界,不许私自移动;并把土地授给农民,土地可以买卖。这种做法实际上( )

A.确立了封建土地私有制

B.巩固了奴隶主的权力

C.进一步推广了井田制

D.将所有土地公有化

2.据史籍所载,元朝把没收来的契丹和南宋的官田全部分给蒙古贵族,少的二十顷、三十顷,多的五百顷、五千顷。又在各地收夺农民耕地,拨给驻军屯田或赏易寺院,元顺帝在位时,一次赐给大承天护圣寺的田,多达十六万二千余顷。这种行为( )

A.消除了封建地方割据的基础

B.有利于提高农业生产效率

C.成为元政府敛财的重要手段

D.制约了自耕农经济的发展

3.下图为东汉画像砖图,学者命名为“纳粮画像砖”。图中房屋应为粮仓,房屋之前有一人著大袖长衣坐席上,手握算筹,右下两个著短衣者,一人在量粮,一人自马车上卸粮。该图所反映的生产关系( )

A.有利于维护东汉王朝统治

B.反映了政府厉行抑商政策

C.自春秋战国时期逐渐解体

D.一定程度抑制了土地兼并

4.北魏至唐朝中叶,政府按性别、年龄把土地分配给农民,这些土地的大部分只能使用,不准买卖。受田农民必须向国家交纳租税,服徭役、兵役。这一措施( )

A.有利于抑制土地兼并

B.动摇了封建土地制度

C.加重农民的赋役负担

D.消除了土地买卖现象

5.剪纸是我国的民间艺术,观察下列剪纸,它们形象地反映了( )

A.男耕女织的自然经济

B.高度发达的商品经济

C.领先世界的手工技术

D.古代社会的和谐融洽

6.明清时期,制瓷中心景德镇发展迅速,从事商品生产的民窑,其数量和规模逐渐超过专门为官府服务的官窑,出现了官府委托民窑代烧瓷器的现象。这表明( )

A.生产技术提高,商品经济发展

B.自然经济开始解体

C.官府力图控制民窑生产

D.资本主义萌芽缓慢发展

7.在古代中国经济社会中常用的专有名词,诸如“工商食官”、“盐铁专营”、“漕运制度”、“景德镇官窑”、“江宁织造”等。这些专有名词,反映了古代中国( )

A.别具特色的手工业技术

B.官商合流局面的出现

C.封建官府的垄断性经营

D.官营和民营竞争激烈

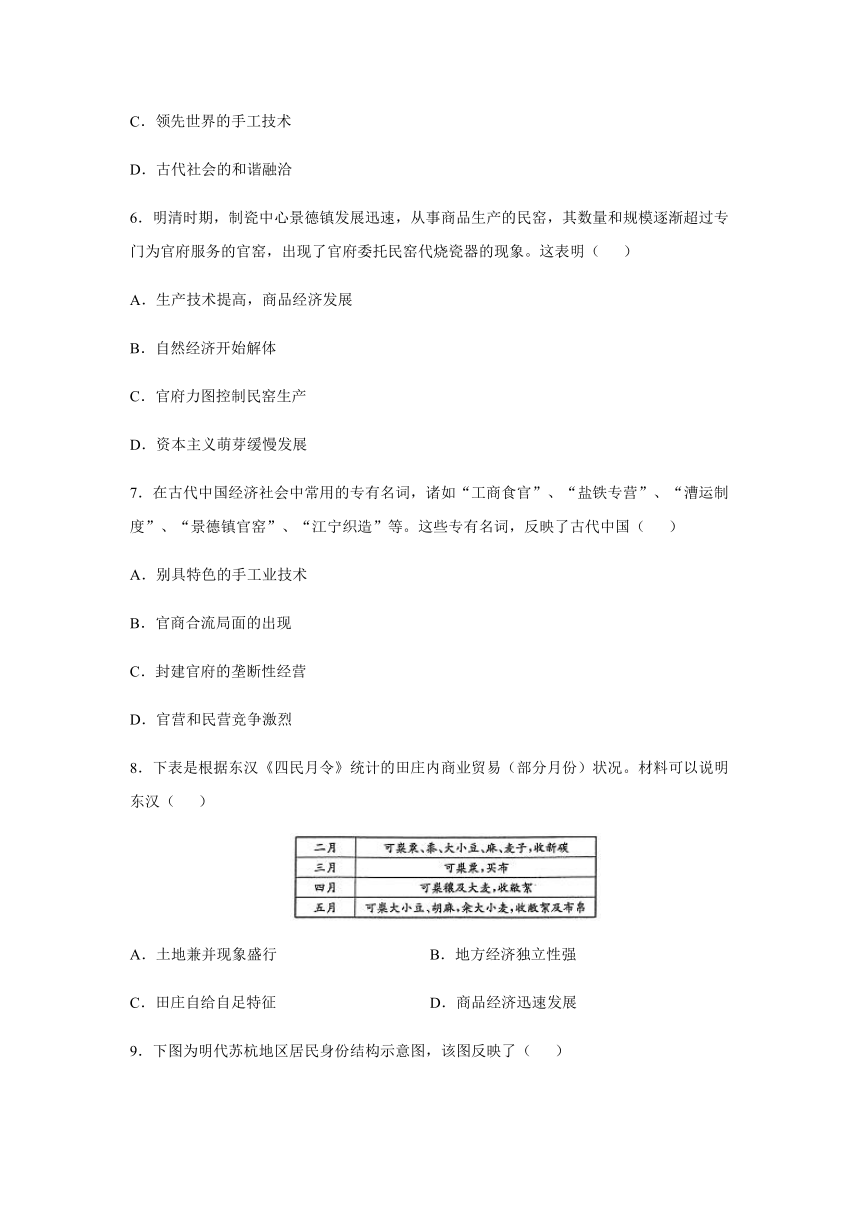

8.下表是根据东汉《四民月令》统计的田庄内商业贸易(部分月份)状况。材料可以说明东汉( )

A.土地兼并现象盛行 B.地方经济独立性强

C.田庄自给自足特征 D.商品经济迅速发展

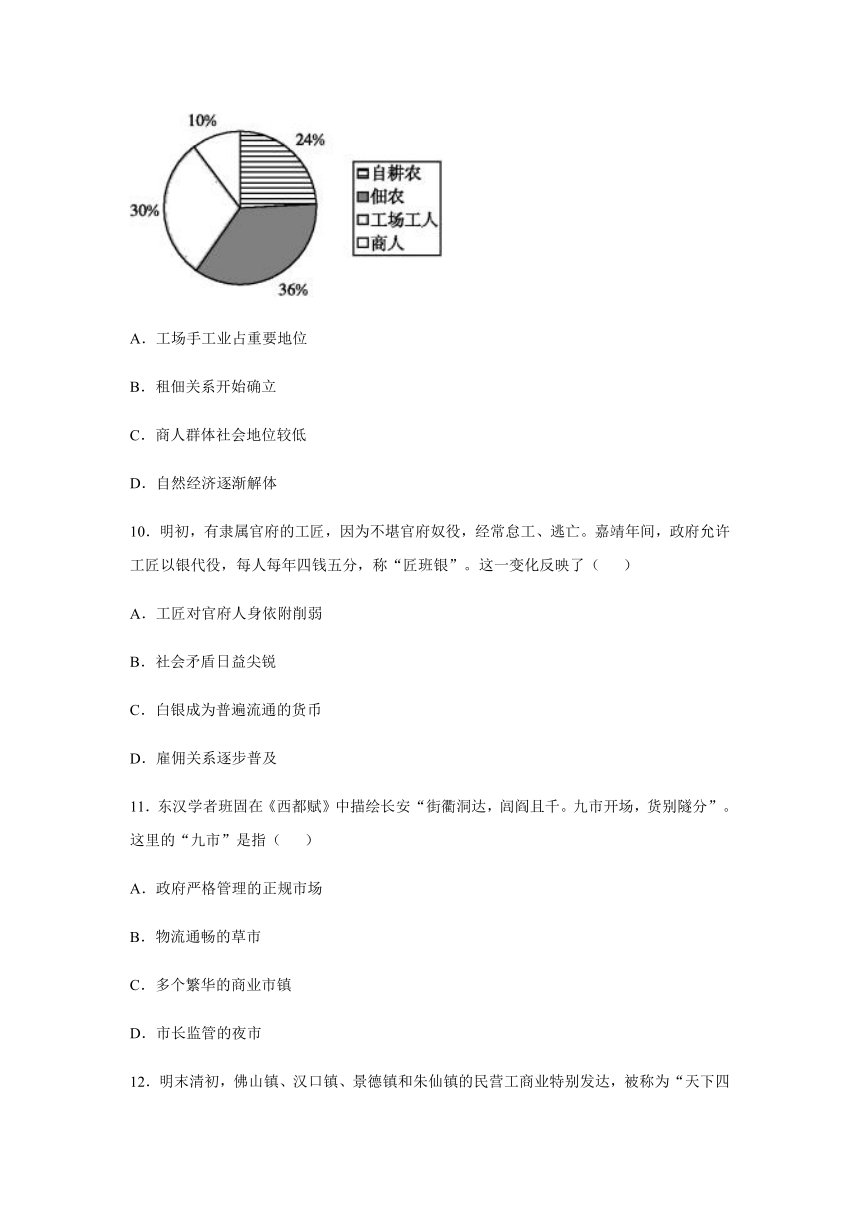

9.下图为明代苏杭地区居民身份结构示意图,该图反映了( )

A.工场手工业占重要地位

B.租佃关系开始确立

C.商人群体社会地位较低

D.自然经济逐渐解体

10.明初,有隶属官府的工匠,因为不堪官府奴役,经常怠工、逃亡。嘉靖年间,政府允许工匠以银代役,每人每年四钱五分,称“匠班银”。这一变化反映了( )

A.工匠对官府人身依附削弱

B.社会矛盾日益尖锐

C.白银成为普遍流通的货币

D.雇佣关系逐步普及

11.东汉学者班固在《西都赋》中描绘长安“街衢洞达,闾阎且千。九市开场,货别隧分”。这里的“九市”是指( )

A.政府严格管理的正规市场

B.物流通畅的草市

C.多个繁华的商业市镇

D.市长监管的夜市

12.明末清初,佛山镇、汉口镇、景德镇和朱仙镇的民营工商业特别发达,被称为“天下四大镇’。清代前期,不少有眼光的富户纷纷“遣子弟学工艺、佐懋迁(懋迁:贸易)”于此,使其点为四所巨大的“工商学院”。据此可知,当时的四大镇( )

A.经济的辐射引领作用较为显著

B.民营经济发展的外部环境宽松

C.教育事业的发展得到大力支持

D.工商业者的社会地位得到提高

13.苏州地区明清碑刻中常见“切铺均隶浙绍,在长元吴三邑各处,开张浇造烛铺,城乡共一百余家”,“职等原籍常郡……遵例领帖纳税,开设猪行”,“身等原籍溧水等邑,在苏开张水灶为业,缘异乡投苏,帮伙甚多”等文句。这主要说明了当时( )

A.同乡同业现象普遍

B.城市手工业发达

C.城乡之间差距缩小

D.地域性商帮活跃

14.日本学者斯波义信认为,随着唐宋时期“坊市制”的崩溃,在“农村——农村城市——半农村城市——中小城市产生”的反复过程中,包括工商城市在内的城市经济网络日益稠密,使农村经济走向依存于市场的方向。在此,该学者主要是想说明城市经济的变迁( )

A.带动了社会经济的商品化

B.促使城市功能实现经济化

C.使商品生产规模空前扩大

D.使农村经济实现了商业化

15.史学家赵俪生将中国古代社会经济的发展高度概括为三个拐弯。其中的“第三个拐弯,发生在公元8世纪之末,绵延至第9、第l0世纪。它冲破自然经济的锢闭,是货币交流逐渐增多,商业、手工业逐渐发达的一个转折点”。这一观点强调( )

A.经济政策的延续性

B.经济发展具有区域性

C.经济发展的活跃性

D.经济形态的突破性

16.汉文帝两次“除田租税之半”,实行“三十税一”,下令开放原来归属国家的山林川泽,准许私人开采矿产,利用和开发渔盐资源。还下诏命列侯到自己的封国去生活,以减轻吏卒供给输送的劳苦。这些做法( )

A.有利于增加国家的财政收入

B.促进了汉初经济的恢复发展

C.造成了各诸侯国势力的膨胀

D.改变了传统的重农抑商政策

17.康熙帝曾先后命焦秉贞、冷枚等人绘《耕织图》,还亲自作诗题咏,“复命镂板流传,用以示子孙臣庶,俾知粒食维艰,授衣匪易”。这一做法( )

A.确保了农民生活的富足

B.促进了中央集权的发展

C.缓解了人地之间的矛盾

D.推动了重农理念的传播

18.《明史·舆服志》记载:“(洪武)十四年令农衣绸、纱、绢、布,商贾止衣绢、布。农家有一人为商贾者,亦不得衣绸、纱。”这主要反映当时明朝政府( )

A.提高农民生活水平

B.推行重农抑商政策

C.严格管理市场

D.压制丝织业发展

19.明初曾严禁民间商人出海贸易。1567年,明穆宗颁令,民间商船在领取官府颁发的“引票”后,可经福建海澄县月港出洋贸易,并允许外商经广州、宁波两地市舶司输入商品。这种变化反映出明朝( )

A.取消“海禁”政策

B.在对外贸易中处于有利地位

C.有条件的开放海禁

D.是当时世界经济的中心地区

20.北宋首创“钞盐法”,商人用现钱向政府部门“榷货务”购置通行证,然后凭证至产盐地支盐,运至规定地区销售。这表明北宋时期( )

A.政府直接从事食盐产销

B.民营商业遭到政府打击

C.抑商政策执行有所松动

D.政府放弃盐业专卖制度

二、非选择题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。

——《孟子·滕文公上》

材料二 至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买,富者田连阡陌,贫民无立锥之地……故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食。

——《汉书·食货志》

材料三 自田制坏而兼并之法行,贫民下户极多,而中产之家(相当于自耕农)赈贷之所不及,一遇水旱,狼狈无策,只有流离饿殍耳。

——董煟《救荒活民书》

(1)材料一反映的是哪一种土地制度?(3分)

(2)材料二反映了该制度发生了怎样的变化?发生这一变化的根本原因是什么?这一变化对社会产生了怎样的影响?(10分)

(3)针对材料三所反映的社会问题,统治阶级曾试图施行怎样的土地制度加以解决?其结果如何?(7分)

22.阅读下列材料,回答问题:

材料一 在我国(早期)封建城市形成的过程中……真正起关键作用的是统治阶级的政治、军事需要。春秋时筑城的原因不外乎以下三种:第一,大小诸侯国国都都是政治中心,都需筑城……第二,各国纷争中需要在战略要地筑城……第三,统治者为达到某种政治目的而在一些地方筑城……封建社会的城市商业是在这些旧城的基础上发展繁荣起来的。

——引自胡如雷《中国封建社会形态》

材料二 南京(今河南商丘附近)去汴河五里,河坝(畔),谓之河市,五代国(国即北宋)初,官府罕至,舟车所聚,四方商贾孔道(交通要道)也。其盛非宋州可比。

——引自(北宋)王巩《闻见近录》

材料三

材料四 明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。……丝织巨镇盛泽镇,本是青草滩上一荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”。因“丝绸之利日扩”到乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一。”

——岳麓版高中新课程(《历史》必修二)

请回答:

(1)根据材料一和材料二,分析中国封建社会城市(集镇)形成原因。(6分)

(2)根据材料二和材料三,分析我国古代工商业城市分布区域发生的变化。(2分)

(3)根据材料四指出明清时期城市发展的主要原因。(6分)

(4)结合材料和所学知识,概括指出明清时期城市经济发展的新特点。(6分)

必修二专题一复习检测试题答案解析

1.A

【解析】

【详解】

商鞅把土地授给农民,允许土地买卖,这确立了封建土地私有制,故A正确;商鞅变法打击了奴隶主的权力,故B错误;商鞅变法废除了井田制,故C错误;商鞅变法确立土地私有,故D错误。

2.D

【解析】

【详解】

根据材料“又在各地收夺农民耕地,拨给驻军屯田或赏易寺院”可知,元朝大量剥夺自耕农耕地,抑制自耕农经济的发展,故选择D选项;材料行元朝将大量的官田分给了贵族、驻军等,更加强了地方割据基础,故排除A选项;统治者收夺了大量自耕农的土地,降低了农民的生产积极性,降低了农业生产效率,故排除B选项;元朝将官田分给贵族、驻军等并没有收取任何财产,不会成为政府敛财的重要手段,故排除C选项。

【点睛】

本题的关键是找准关键词、理解题目主旨并了解元朝对于土地的把控。

3.A

【解析】

【详解】

根据材料“纳粮画像砖”及所学知识可知,图示为农民向地主缴纳地租的场景,体现的是封建土地所有制之下的剥削关系,有利于增强地主阶级的实力,进而维护地主阶级的统治,A项正确。材料没有涉及政府厉行抑商政策,而是反映农民向地主纳粮的现象,增强了地主阶级实力,排除B。春秋战国时期,封建土地所有制正在形成,排除C。材料没有涉及一定程度抑制了土地兼并的信息,而是强调农民向地主纳粮的现象,增强了地主阶级实力,排除D。

4.A

【解析】

【详解】

材料反映的是北魏至唐朝中叶实行的均田制,均田制下“土地的大部分只能使用,不准买卖”,在一定程度上抑制了土地兼并。故答案为A项。B项说法夸张,排除;均田制的实行与赋役负担轻重没有必然联系,排除C项;土地私有制仍然存在,土地买卖现象不可能消除,排除D项。

【点睛】

面对土地高度集中,历朝政府都采取措施抑制兼并,以维护小农经济,巩固统治。北魏至唐朝前期,政府实行均田制,制定官民占有土地的最高限额,限制土地买卖,在一定程度上抑制了土地兼并现象。

5.A

【解析】

【详解】

图片中左图是耕地的情境,右图是织布的情境,说明古代小农经济男耕女织的特点,故A项正确;材料中体现的是小农经济模式,不是商品经济,故B项错误;材料不是说明手工技术领先世界,故C错误;小农经济的耕作模式,不能说明社会的和谐,D错误。

【点睛】

小农经济是在封建土地私有制确立的基础上,以家庭为生产、生活的基本单位,农业和家庭手工业相结合的自给自足的自然经济,是中国封建社会农业生产的基本模式。本题以剪纸的形式体现了这种模式,做题的关键是仔细观察图片,从图片中解读出有效信息,从图中的“耕牛”和“纺车”等信息便可做出正确判断。

6.A

【解析】

【详解】

依据材料可知,明清时期民窑规模逐渐超过官窑,制瓷业发展迅速,结合所学可知,这表明明清时期生产技术提高,商品经济发展。因此A选项正确。B选项错误,鸦片战争后自然经济开始逐步瓦解;C选项错误,材料体现的是官府委托民窑代烧瓷器现象的出现,并未体现官府要求控制民窑生产;D选项错误,材料并未体现民营官窑中存在资本主义生产关系。故正确答案为A选项。

7.C

【解析】

【详解】

本题考查古代中国的经济。从材料和所学知识可知,“工商食官”是夏商周时朝的官营手工业制度;“盐铁专营”,由国家来垄断盐和铁这两项关乎国计民生的物品经营;“漕运制度”,国家控制着全国的粮食贸易;“景德镇官窑”、“江宁织造”体现都是官营手工业。综上,这些专有名词基本都体现了封建官府的垄断性经营,故选C项。“工商食官”、“盐铁专营”、“漕运制度”都是国家政策,无法体现手工业技术,排除A项。材料没有涉及民间商业,无法体现官商合流局面的出现,故排除B项。材料只能看出官营手工业,不涉及民营手工业,无法提现官营和民营竞争激烈,故排除D项。

8.C

【解析】

据材料中“《四民月令》统计的田庄内商业贸易”可得出与土地兼并无关,故A项排除;题干表格中对田庄内的统计,没有涉及到地方经济,故B项排除;据表格中信息可以得出东汉田庄进行各类粮食及农副产品买卖的情况,地主田庄的多种经营,保证了各类生活资料基本上都可以自给自足,不需要依赖外界供应,故C项正确;材料说的是地主田庄的多种经营,自给自足特征,商品经济迅速发展不合题意,故D项排除。

点晴:抓住题干主旨,结合备选项排除。如本题中就需要对表格信息主旨进行分析,然后逐一排除备选项,得出准确答案。

9.A

【解析】

材料中工场工人占30%,可见,工场手工业占重要地位,故A项正确;租佃关系开始确立于春秋战国时期,排除B;材料没有体现出商人的地位,故C项排除;我国自然经济开始瓦解是从鸦片战争起,排除D。

10.A

【解析】

从“有隶属官府的工匠”到“匠班银”的变化说明了官府对工匠控制的削弱,有利于缓和社会矛盾,故A项正确,B项错误;材料没有体现出白银成为流通货币,故C项排除;材料中没有体现出劳动力成为商品,故D项错误。

点睛:明确“有隶属官府的工匠”到“匠班银”变化,从而分析出答案。

11.A

【解析】

【详解】

根据材料“东汉”“长安”并结合所学知识可知,材料中的“九市”是专门从事商业活动的地区,故A项正确;草市属于民间集市,出现于魏晋南北朝时期,故B项错误;商业市镇兴起于明清时期,故C项排除;夜市唐朝时期才开始出现,故D项错误。

【点睛】

“东汉”“长安”是解题的关键。

12.A

【解析】

【详解】

四大镇成为四所巨大的“工商学院”,吸引大量富户子弟前来学习工艺和贸易,体现了四大镇经济辐射的作用,故选A项;材料中没有提及民营经济发展的外部环境,排除B项;材料反映的是经济的发展,而不是教育事业的发展,排除C项;明清时期工商业经济发展繁荣,但工商业者的社会地位并不一定得到提高,排除D项。

13.A

【解析】

【详解】

从材料反映的来自“浙绍”的手工业者“开张浇造烛铺”、来自“常郡”的商人“开设猪行”、来自“溧水等邑,在苏开张水灶为业”来看,原籍相同的工商业者在苏州地区往往是从事相同的职业,即同乡同业现象普遍。故答案为A项。材料没有反映苏州地区的手工业发展程度,排除B项;材料没有涉及城乡差距,排除C项;材料反映的只是苏州地区的工商业状况,不能说明地域性商帮活跃,排除D项。

14.A

【解析】

【详解】

根据材料所说“城市经济网络日益稠密,使农村经济走向依存于市场的方向” ,结合所学可知,唐宋时期城市经济带动了农村在内的社会经济商品化趋势,A项正确;材料分析的是城市商品经济发展对整个社会经济发展方向的影响,B项不符合题意;城市经济带动“农村经济走向依存于市场的方向”,不是在说明商品“生产规模”的扩大,C项错误;中国古代商品经济有所发展,但自然经济占主导地位,农村经济并没有实现商业化,D项不符合史实。

15.C

【解析】

【详解】

根据材料“公元8世纪之末,绵延至第9、第l0世纪”处于我国唐朝和宋朝时期,唐宋农业发展, “是货币交流逐渐增多,商业、手工业逐渐发达的一个转折点”可见经济发展活跃,故选C。自商鞅变法到清,漫长的封建社会中经济政策是重农抑商政策,这与材料无关,故排除。材料里也没有提到区域经济,故排除B。小农经济是封建社会的经济形态,在唐朝或宋朝始终占据主导地位,故排除D。

16.B

【解析】

【详解】

根据材料中“汉文帝两次‘除田租税之半’,实行‘三十税一’,下令开放原来归属国家的山林川泽,准许私人开采产,利用和开发渔盐资源”可知,体现的是汉初“无为而治”的指导思想,有利于西汉初年的经济恢复和发展。故答案为B项。A项,增加国家的财政收入的说法不符合材料主旨,排除;C项,造成诸侯势力膨胀属于郡国并行制的弊端,排除;D项,重农抑商政策是封建王朝的传统政策,没有改变,排除。

17.D

【解析】

【详解】

依据材料信息可知,康熙皇帝命人绘制《耕织图》,充分体现了康熙帝对于农业生产的重视和对农事辛劳的深切认知,这一做法推动了重农理念的传播,因此D选项正确。A选项中“确保”一词表述绝对,与统治者具有重农思想没有必然关系;B选项错误,重视农业与中央集权没有直接关系;C选项错误,统治者具有重农思想与缓解人地矛盾没有直接关系。故正确答案为D选项。

18.B

【解析】

【详解】

依据材料可知,明太祖时期,下令让农民穿绸、纱、绢、布,而经商的人只能穿绢、布。农家中有一个家庭成员经商,全家都不能穿绸、纱。这体现了明朝政府对商人的抑制,反映了当时明朝政府推行“重农抑商”政策,因此B选项正确。A选项错误,材料并未体现明朝政府意在提高人民的生活水平;C选项错误,材料并未体现明朝政府严格管理市场;D选项错误,材料并未体现明朝政府压制丝织业的发展。故正确答案为B选项。

19.C

【解析】

【详解】

材料中“明穆宗颁令,民间商船在领取官府颁发的‘引票’后,可经福建海澄县月港出洋贸易,并允许外商经广州、宁波两地市舶司输入商品”反映的是明朝曾调整海外贸易政策,说明明政府曾有条件地允许海外贸易。故答案为C项。A项,根据所学可知,明政府没有取消“海禁”政策,排除;B项,材料信息未涉及中外贸易状况,无法判断哪方处于贸易有利地位,排除;D项,根据所学可知,明清时期中国是当时世界经济和贸易中心地区之一,但该项表述不符合材料主旨,排除。

20.C

【解析】

春秋至北宋以前,盐都是由政府专卖。北宋时,实行盐税法,除蚕盐、两税盐钱外,还推行商运法和官卖法,后改行钞盐法。这些措施都促进了经济的发展,在一定程度上使抑商政策有所松动,因此本题选择C选项。A选项从材料中无法得出;B选项错误,与材料反映的内容相违背;D选项说法错误,材料中政府发放通行证反映了政府对此的控制。

21.(1)井田制;

(2)变化:井田制正式废除,土地私有制从法律上确立,土地可以转让和买卖。根本原因:生产力的发展。影响:①私有制的确立适应了生产力发展的需要,推动了生产的发展;②土地兼并造成了土地私有制的发展,影响了国家收入,农民失去土地,生活艰难,社会动荡不安等

(3)制度:针对地主兼并农民土地的现实,北魏至唐前期实行均田制。结果:由于土地私有和买卖频繁,均田制最终瓦解,未能解决土地兼并严重的问题

【解析】

【详解】

(1)材料一中“方里而井,井九百亩,其中为公田”涉及的是西周时期推行的井田制,井田制要求的是“普天之下、莫非王土”,因此井田制属于一种土地国有制度

(2)变化:在材料中“用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买”反映的是废井田,确立了土地私有制,土地可以自由买卖。原因:这种变化主要是社会生产力发展的结果。影响:主要从私有制的确立生产的发展,从而提高了生产力,从土地兼并造成了农民失去土地,生活艰难,国家收入减少等方面分析。

(3)社会问题:土地兼并的问题,它被誉为封建统治的一颗毒瘤。封建统治者也曾试图去解決,例如北魏的均田制,但是封建土地私有制决定了其是不可根除的。

【点睛】

中国古代土地制度的演变。土地制度就是土地关系,它是古代经济制度的核心,制约着当时的政治制度和阶级关系,与耕作方式所反映的生产力水平相适应。古代中国的土地制度,大体经历了原始氏族公社土地所有制奴隶主贵族土地国有制和封建土地所有制三个发展阶段。

22.(1)政治、军事的需要;商业发展的结果;交通要道人口聚集的结果。

(2)由主要在北方的黄河中下游地区逐渐向南方、向沿海和运河沿岸地区发展。

(3)原因:交通要冲;手工业、商业发达;城市人口增加。

(4)特点:专业化城市出现:经济功能加强;资本主义萌芽产生。

【解析】

【详解】

(1)根据材料一 “真正起关键作用的是统治阶级的政治、军事需要”及材料二“官府罕至,舟车所聚,四方商贾孔道(交通要道)也”进行概括阐述即可。

(2)根据材料二“舟车所聚,四方商贾孔道(交通要道)也”及材料三中汉唐工商业城市分布可知由北方向南方沿海运河等地发展。

(3)根据材料四“棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的…商品转运码头汉口…明初居民止五六十家…居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍”从交通、工商业发展及人口增长进行回答即可。

(4)根据材料四“棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的…商品转运码头汉口”结合所学从城市专业化发展,城市功能及新的生产关系出现进行回答。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航