人民历史选修1专题四 第二课 王安石变法(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民历史选修1专题四 第二课 王安石变法(共19张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-21 14:48:52 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

诗境.心境.时运

《元日》

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

王安石写于宋神宗熙宁二年(1069)

借春节万众欢乐和万象更新景象,寄托了诗人除旧布新、强国富民的抱负和乐观自信的情感!

春风得意 踌躇满怀

历史评价

史学争鸣

有人认为王安石变法没有从根本上使北宋摆脱积贫积弱、内忧外患的局面,因此改革是失败的;有人认为改革的具体措施使社会一度出现繁荣富足的景象,因而是成功的。你对这个问题有什么看法?

判断一场改革是成功还是失败的标准是什么?

①看改革的预期目的是否达到了?改革取得怎样的效果?

②不是看改革者个人的命运,而是看改革措施是否得到维持或发展。

王安石改革的预期目的是什么?

课本第47页《短暂的变法》

王安石改革的根本目的,是要改变北宋积贫积弱的局面,增强对外防御、对内弹压的能力,以巩固和加强统治。

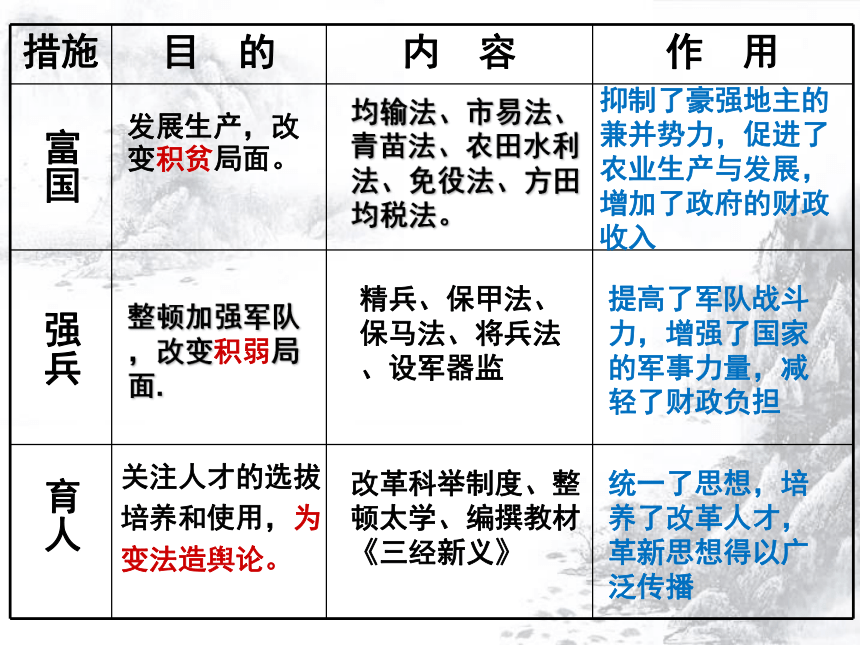

措施 目 的 内 容 作 用

发展生产,改变积贫局面。

均输法、市易法、青苗法、农田水利法、免役法、方田均税法。

整顿加强军队,改变积弱局面.

精兵、保甲法、保马法、将兵法、设军器监

关注人才的选拔

培养和使用,为

变法造舆论。

改革科举制度、整顿太学、编撰教材《三经新义》

富国

强兵

育人

抑制了豪强地主的兼并势力,促进了农业生产与发展,增加了政府的财政收入

提高了军队战斗力,增强了国家的军事力量,减轻了财政负担

统一了思想,培养了改革人才,革新思想得以广泛传播

“得君行道”是古代士大夫梦寐以求的理想,而王安石无疑是幸运的,他得到了宋神宗的全力支持。然而任何理想都要靠人去实现的,王安石的法令在推行的过程中,会是一帆风顺的吗?

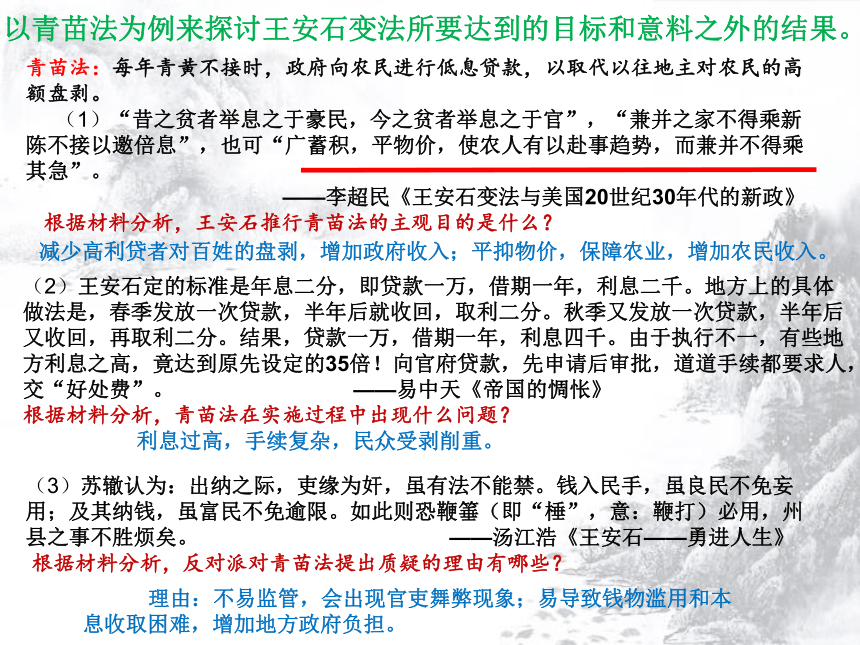

青苗法:每年青黄不接时,政府向农民进行低息贷款,以取代以往地主对农民的高额盘剥。

(1)“昔之贫者举息之于豪民,今之贫者举息之于官”,“兼并之家不得乘新陈不接以邀倍息”,也可“广蓄积,平物价,使农人有以赴事趋势,而兼并不得乘其急”。

——李超民《王安石变法与美国20世纪30年代的新政》

根据材料分析,王安石推行青苗法的主观目的是什么?

?

以青苗法为例来探讨王安石变法所要达到的目标和意料之外的结果。

减少高利贷者对百姓的盘剥,增加政府收入;平抑物价,保障农业,增加农民收入。

利息过高,手续复杂,民众受剥削重。

理由:不易监管,会出现官吏舞弊现象;易导致钱物滥用和本 息收取困难,增加地方政府负担。

(2)王安石定的标准是年息二分,即贷款一万,借期一年,利息二千。地方上的具体做法是,春季发放一次贷款,半年后就收回,取利二分。秋季又发放一次贷款,半年后又收回,再取利二分。结果,贷款一万,借期一年,利息四千。由于执行不一,有些地方利息之高,竟达到原先设定的35倍!向官府贷款,先申请后审批,道道手续都要求人,交“好处费”。 ——易中天《帝国的惆怅》

根据材料分析,青苗法在实施过程中出现什么问题?

(3)苏辙认为:出纳之际,吏缘为奸,虽有法不能禁。钱入民手,虽良民不免妄用;及其纳钱,虽富民不免逾限。如此则恐鞭箠(即“棰”,意:鞭打)必用,州县之事不胜烦矣。 ——汤江浩《王安石——勇进人生》

根据材料分析,反对派对青苗法提出质疑的理由有哪些?

青苗法的背景 青苗法的本意 青苗法的悖论

国家对地主不抑兼并;

地主对农民高额盘剥;

国穷民苦贫富差距大。

国家对地主抑制盘剥;

国家对农民低息贷款;

国强民富贫富差距小。

国家对地主抑制盘剥;

国家对农民直接盘剥;

国富民苦反对声音大。

归纳总结青苗法实施的过程:

官僚地主的反对

皇室成员

的反对

神宗坚

持新法

变法期间,黄河流域发生蝗灾和旱灾,一些守旧官僚乘机大作文章。有个叫郑侠的小官,令人画了一幅“流民图”,描绘灾民的疾苦状况。他将这幅画呈送神宗,攻击新法造成民不聊生。朝廷的守旧官僚也群起诬蔑王安石。甚至太皇太后和皇太后,也哭着要求宋神宗废除新法。

熙宁2至6年(1069-1073)变法高潮新法遭保守派百般阻挠

老妪取水,用木杓搅手木盆之中,口中呼:“罗罗罗,拗相公(王安石)来。”二猪闻呼,就盆吃食。婢又呼鸡:“王安石来。”群鸡俱至。

----(明)冯梦龙《警世通言》

百姓的反对

随着国家财富的集中,出现了“国富民穷”的状况,新法不仅激起了保守派和既得利益者的强烈反对,甚至广大民众也并不支持。

青苗免役两妨农,天下嗷嗷怨相公。

唯有蝗虫倍感德,又随钧旆过江东。

----刘贡父

诗境.心境.时运

京口瓜洲一水间,

钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,

明月何时照我还。

《 泊船瓜洲》

◎熙宁七年(1074) 辞职还乡

◎熙宁八年(1075) 再度拜相

激烈争论和恶意攻讦使新法推行艰难,被罢遭遇更使之心力交瘁。两次推辞任命未果。因此,诗句难免暗含忧郁、伤感和对家乡的眷恋!“何时”是发自肺腑的郁闷惆怅,是对险恶仕途的担忧和新法前途的顾虑。忧思深切、格调苍凉,宛如一声喟然长叹,是诗人消沉心态的真实流露。

诗境.心境.时运

熙宁八年(1075)复相位后半年再遭罢免,黯然隐退。

借梅赞扬处逆境而坚守的高尚品格。变法失败后的诗人纵情于山水自然。但每每回首,常感慨世路坎坷,华发苍颜壮志难酬,虽有超脱之念而难免悲愤之情。

宋神宗去世后,司马光上任宰相新法相继被废除。再之后,又出现借新法聚敛之事,变法已发生变质,实已失败。

司马光

王安石变法的结局

1、结局:

①看改革的预期目的是否达到了?改革取得怎样的效果?

②不是看改革者个人的命运,而是看改革措施是否得到维持或发展。

失败

2、失败原因?

失败原因:

1.触犯大地主、大官僚利益,遭激烈反对(主要原因)

2.执行过程中用人不当,引起民间不满

直接原因

6.宋神宗在变法后期的动摇及其去世,使保守派重新得势

7.变法没有、也不可能触动大地主土地所有制,因此,它不可能使北宋从根本上摆脱封建统治的危机。

根本原因

(如:财政危机、阶级矛盾、民族矛盾等)

4.新法本身存在弊端且实行过于急进。

3.指导思想有误,违背经济发展规律。

5.变法派内部的矛盾纠纷削弱了变法的力量。

材料二:熙宁二年二月王安石拜参知政事。七月行均输法。九月行青苗法。闰十一月行农田水利法。三年十二月行保甲法,四年二月改革科举。十月行募役法。行太学三舍法。五年三月行市易法。五月行保马法。八月行方田均杭法。六年六月置军器监。八月行免行法七年(1074年)九月行将兵法。

材料三:吕惠卿是王安石着力培养提的人…后来,为了能够大权独搅,居然诬陷王安石参与谋反,王安石恢复相位后吕惠卿贼心不死,又将王安石写给自己的一些私人信件抛出。

材料一: 介甫文章节义,过人处甚多……今方矫其失,革其弊,不幸介甫谢世,反复之徒必诋毁百端,光意以谓朝廷宜优加厚礼,以振起浮薄之风。

——司马光

(王安石)名高一时,学贯千载,智足以达其道,辩足以行期言;瑰玮之文,足以藻饰万物;卓绝之行,足以风动四方。

——宋哲宗追赠王安石太傅之位,苏轼代拟了一份敕书

材料二:今日之祸(靖康之耻),人徒知蔡京、王黼之罪,而不知天下之乱生于安石。 ————南宋高宗

以财利、兵革为先务,引用凶邪,排摈忠直,躁迫强戾,使天下之人,嚣然丧其乐生之心。(然)卒之群奸嗣虐,流毒四海,至于崇宁、宣和之际,而祸乱极矣。 ————南宋朱熹

材料三:若乃于三代下求完人,唯公庶足以当之矣……以不世出之杰,而蒙天下之诟,易世而未之湔者,在泰西则有克林威尔,而在吾国则荆公。

————梁启超

王安石是中国十一世纪时的改革家。 ——列宁

结合材料分析,后世是怎样评价王安石以及他所进行的变法?

民无能名!

性质:在不触动封建土地私有制的前提下,对生产关系进行局部调整,是社会改良性质的改革

③王安石“三不足”的改革精神,值得肯定。

进步性(历史作用):

①变法在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。②王安石变法促进了社会经济的发展,客观上有利于社会的进步。

②变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本的改变,负担依然沉重。

局限性:

①变法没有、也不可能触动大地主土地所有制,因此,它不可能使北宋从根本上摆脱封建统治的危机。

失败根因

小结——王安石变法的评价:

讨论:你从王安石变法中得到了什么启示?

(1)改革必然会遭到旧势力的阻挠.不可能一帆风顺,要充分考虑到改革的复杂性和艰巨性。

(2)改革的成败关键要看其积极成果能否得以保留和维持,不以改革者个人命运为转移。

(3)改革措施要针对实际情况,行之有效。推行改革过程中要用人得当。

(4)改革家要有远见卓识和坚定的政治魄力。

诗境.心境.时运

《元日》

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

王安石写于宋神宗熙宁二年(1069)

借春节万众欢乐和万象更新景象,寄托了诗人除旧布新、强国富民的抱负和乐观自信的情感!

春风得意 踌躇满怀

历史评价

史学争鸣

有人认为王安石变法没有从根本上使北宋摆脱积贫积弱、内忧外患的局面,因此改革是失败的;有人认为改革的具体措施使社会一度出现繁荣富足的景象,因而是成功的。你对这个问题有什么看法?

判断一场改革是成功还是失败的标准是什么?

①看改革的预期目的是否达到了?改革取得怎样的效果?

②不是看改革者个人的命运,而是看改革措施是否得到维持或发展。

王安石改革的预期目的是什么?

课本第47页《短暂的变法》

王安石改革的根本目的,是要改变北宋积贫积弱的局面,增强对外防御、对内弹压的能力,以巩固和加强统治。

措施 目 的 内 容 作 用

发展生产,改变积贫局面。

均输法、市易法、青苗法、农田水利法、免役法、方田均税法。

整顿加强军队,改变积弱局面.

精兵、保甲法、保马法、将兵法、设军器监

关注人才的选拔

培养和使用,为

变法造舆论。

改革科举制度、整顿太学、编撰教材《三经新义》

富国

强兵

育人

抑制了豪强地主的兼并势力,促进了农业生产与发展,增加了政府的财政收入

提高了军队战斗力,增强了国家的军事力量,减轻了财政负担

统一了思想,培养了改革人才,革新思想得以广泛传播

“得君行道”是古代士大夫梦寐以求的理想,而王安石无疑是幸运的,他得到了宋神宗的全力支持。然而任何理想都要靠人去实现的,王安石的法令在推行的过程中,会是一帆风顺的吗?

青苗法:每年青黄不接时,政府向农民进行低息贷款,以取代以往地主对农民的高额盘剥。

(1)“昔之贫者举息之于豪民,今之贫者举息之于官”,“兼并之家不得乘新陈不接以邀倍息”,也可“广蓄积,平物价,使农人有以赴事趋势,而兼并不得乘其急”。

——李超民《王安石变法与美国20世纪30年代的新政》

根据材料分析,王安石推行青苗法的主观目的是什么?

?

以青苗法为例来探讨王安石变法所要达到的目标和意料之外的结果。

减少高利贷者对百姓的盘剥,增加政府收入;平抑物价,保障农业,增加农民收入。

利息过高,手续复杂,民众受剥削重。

理由:不易监管,会出现官吏舞弊现象;易导致钱物滥用和本 息收取困难,增加地方政府负担。

(2)王安石定的标准是年息二分,即贷款一万,借期一年,利息二千。地方上的具体做法是,春季发放一次贷款,半年后就收回,取利二分。秋季又发放一次贷款,半年后又收回,再取利二分。结果,贷款一万,借期一年,利息四千。由于执行不一,有些地方利息之高,竟达到原先设定的35倍!向官府贷款,先申请后审批,道道手续都要求人,交“好处费”。 ——易中天《帝国的惆怅》

根据材料分析,青苗法在实施过程中出现什么问题?

(3)苏辙认为:出纳之际,吏缘为奸,虽有法不能禁。钱入民手,虽良民不免妄用;及其纳钱,虽富民不免逾限。如此则恐鞭箠(即“棰”,意:鞭打)必用,州县之事不胜烦矣。 ——汤江浩《王安石——勇进人生》

根据材料分析,反对派对青苗法提出质疑的理由有哪些?

青苗法的背景 青苗法的本意 青苗法的悖论

国家对地主不抑兼并;

地主对农民高额盘剥;

国穷民苦贫富差距大。

国家对地主抑制盘剥;

国家对农民低息贷款;

国强民富贫富差距小。

国家对地主抑制盘剥;

国家对农民直接盘剥;

国富民苦反对声音大。

归纳总结青苗法实施的过程:

官僚地主的反对

皇室成员

的反对

神宗坚

持新法

变法期间,黄河流域发生蝗灾和旱灾,一些守旧官僚乘机大作文章。有个叫郑侠的小官,令人画了一幅“流民图”,描绘灾民的疾苦状况。他将这幅画呈送神宗,攻击新法造成民不聊生。朝廷的守旧官僚也群起诬蔑王安石。甚至太皇太后和皇太后,也哭着要求宋神宗废除新法。

熙宁2至6年(1069-1073)变法高潮新法遭保守派百般阻挠

老妪取水,用木杓搅手木盆之中,口中呼:“罗罗罗,拗相公(王安石)来。”二猪闻呼,就盆吃食。婢又呼鸡:“王安石来。”群鸡俱至。

----(明)冯梦龙《警世通言》

百姓的反对

随着国家财富的集中,出现了“国富民穷”的状况,新法不仅激起了保守派和既得利益者的强烈反对,甚至广大民众也并不支持。

青苗免役两妨农,天下嗷嗷怨相公。

唯有蝗虫倍感德,又随钧旆过江东。

----刘贡父

诗境.心境.时运

京口瓜洲一水间,

钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,

明月何时照我还。

《 泊船瓜洲》

◎熙宁七年(1074) 辞职还乡

◎熙宁八年(1075) 再度拜相

激烈争论和恶意攻讦使新法推行艰难,被罢遭遇更使之心力交瘁。两次推辞任命未果。因此,诗句难免暗含忧郁、伤感和对家乡的眷恋!“何时”是发自肺腑的郁闷惆怅,是对险恶仕途的担忧和新法前途的顾虑。忧思深切、格调苍凉,宛如一声喟然长叹,是诗人消沉心态的真实流露。

诗境.心境.时运

熙宁八年(1075)复相位后半年再遭罢免,黯然隐退。

借梅赞扬处逆境而坚守的高尚品格。变法失败后的诗人纵情于山水自然。但每每回首,常感慨世路坎坷,华发苍颜壮志难酬,虽有超脱之念而难免悲愤之情。

宋神宗去世后,司马光上任宰相新法相继被废除。再之后,又出现借新法聚敛之事,变法已发生变质,实已失败。

司马光

王安石变法的结局

1、结局:

①看改革的预期目的是否达到了?改革取得怎样的效果?

②不是看改革者个人的命运,而是看改革措施是否得到维持或发展。

失败

2、失败原因?

失败原因:

1.触犯大地主、大官僚利益,遭激烈反对(主要原因)

2.执行过程中用人不当,引起民间不满

直接原因

6.宋神宗在变法后期的动摇及其去世,使保守派重新得势

7.变法没有、也不可能触动大地主土地所有制,因此,它不可能使北宋从根本上摆脱封建统治的危机。

根本原因

(如:财政危机、阶级矛盾、民族矛盾等)

4.新法本身存在弊端且实行过于急进。

3.指导思想有误,违背经济发展规律。

5.变法派内部的矛盾纠纷削弱了变法的力量。

材料二:熙宁二年二月王安石拜参知政事。七月行均输法。九月行青苗法。闰十一月行农田水利法。三年十二月行保甲法,四年二月改革科举。十月行募役法。行太学三舍法。五年三月行市易法。五月行保马法。八月行方田均杭法。六年六月置军器监。八月行免行法七年(1074年)九月行将兵法。

材料三:吕惠卿是王安石着力培养提的人…后来,为了能够大权独搅,居然诬陷王安石参与谋反,王安石恢复相位后吕惠卿贼心不死,又将王安石写给自己的一些私人信件抛出。

材料一: 介甫文章节义,过人处甚多……今方矫其失,革其弊,不幸介甫谢世,反复之徒必诋毁百端,光意以谓朝廷宜优加厚礼,以振起浮薄之风。

——司马光

(王安石)名高一时,学贯千载,智足以达其道,辩足以行期言;瑰玮之文,足以藻饰万物;卓绝之行,足以风动四方。

——宋哲宗追赠王安石太傅之位,苏轼代拟了一份敕书

材料二:今日之祸(靖康之耻),人徒知蔡京、王黼之罪,而不知天下之乱生于安石。 ————南宋高宗

以财利、兵革为先务,引用凶邪,排摈忠直,躁迫强戾,使天下之人,嚣然丧其乐生之心。(然)卒之群奸嗣虐,流毒四海,至于崇宁、宣和之际,而祸乱极矣。 ————南宋朱熹

材料三:若乃于三代下求完人,唯公庶足以当之矣……以不世出之杰,而蒙天下之诟,易世而未之湔者,在泰西则有克林威尔,而在吾国则荆公。

————梁启超

王安石是中国十一世纪时的改革家。 ——列宁

结合材料分析,后世是怎样评价王安石以及他所进行的变法?

民无能名!

性质:在不触动封建土地私有制的前提下,对生产关系进行局部调整,是社会改良性质的改革

③王安石“三不足”的改革精神,值得肯定。

进步性(历史作用):

①变法在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。②王安石变法促进了社会经济的发展,客观上有利于社会的进步。

②变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本的改变,负担依然沉重。

局限性:

①变法没有、也不可能触动大地主土地所有制,因此,它不可能使北宋从根本上摆脱封建统治的危机。

失败根因

小结——王安石变法的评价:

讨论:你从王安石变法中得到了什么启示?

(1)改革必然会遭到旧势力的阻挠.不可能一帆风顺,要充分考虑到改革的复杂性和艰巨性。

(2)改革的成败关键要看其积极成果能否得以保留和维持,不以改革者个人命运为转移。

(3)改革措施要针对实际情况,行之有效。推行改革过程中要用人得当。

(4)改革家要有远见卓识和坚定的政治魄力。

同课章节目录

- 专题一 梭伦改革

- 一 雅典往何处去

- 二 奠定雅典民主基石的政治改革

- 专题二 商鞅变法

- 一 ‘治世不一道,便国不必法古’

- 二 秦国的崛起

- 专题三 北魏孝文帝改革

- 一 励精图治的孝文帝改革

- 二 北方经济的逐惭恢复

- 专题四 王安石变法

- 一 积贫积弱的北宋

- 二 王安石变法

- 专题五 欧洲的宗教改革

- 一 神圣的中心组织--天主教

- 二 欧洲各国的宗教改革

- 专题六 穆罕默德·阿里改革

- 一 亟待拯救的文明古国

- 二 中兴埃及的改革

- 专题七 1861年俄国农奴制改革

- 一 危机笼罩下的俄国

- 二 自上而下的改革

- 专题八 日本明治维新

- 一 走向崩溃的幕府政权

- 二 明治维新的举措

- 三 迅速崛起的日本

- 专题九 戊戌变法

- 一 酝酿中的变革

- 二 百日维新