【备考2020】高考历史三轮冲刺 材料分析题(第41题)背景目的类解题指导 课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 【备考2020】高考历史三轮冲刺 材料分析题(第41题)背景目的类解题指导 课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-23 14:34:11 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

2020年高考文综(历史)三轮复习解题技能提升

解读∣指导∣提升

历史(新课标全国卷)

解题指导·背景与目的类

背景类包括背景、原因与条件的分析,是常考设问。

此外,本节内容把目的分析放在此处。

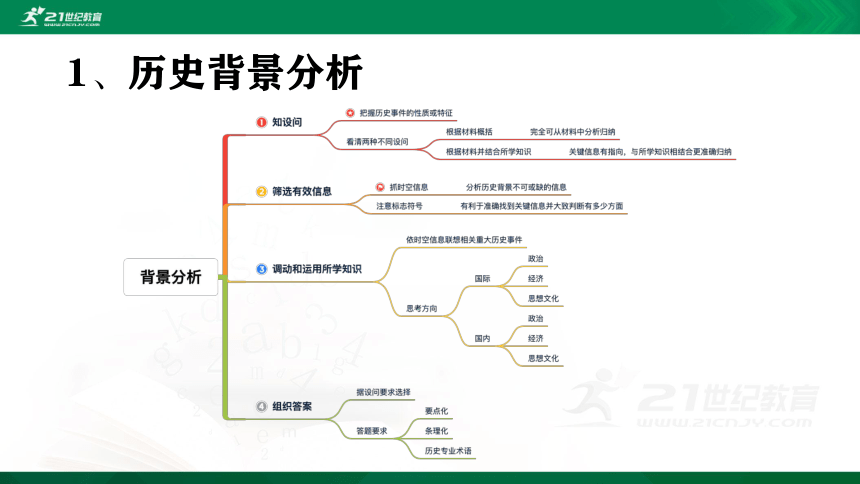

1、历史背景分析

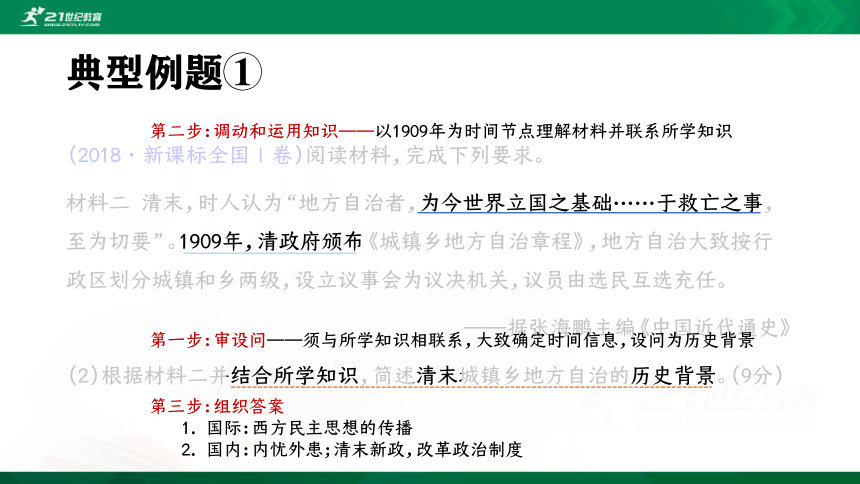

典型例题①

(2018·新课标全国Ⅰ卷)阅读材料,完成下列要求。

材料二 清末,时人认为“地方自治者,为今世界立国之基础……于救亡之事,至为切要”。1909年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,地方自治大致按行政区划分城镇和乡两级,设立议事会为议决机关,议员由选民互选充任。

——据张海鹏主编《中国近代通史》

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末城镇乡地方自治的历史背景。(9分)

第一步:审设问——须与所学知识相联系,大致确定时间信息,设问为历史背景

第二步:调动和运用知识——以1909年为时间节点理解材料并联系所学知识

第三步:组织答案

国际:西方民主思想的传播

国内:内忧外患;清末新政,改革政治制度

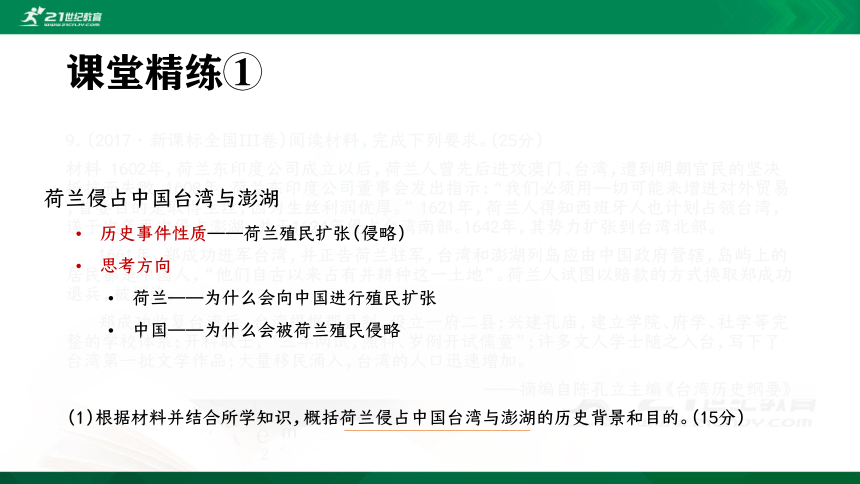

课堂精练①

9.(2017·新课标全国III卷)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料 1602年,荷兰东印度公司成立以后,荷兰人曾先后进攻澳门、台湾,遭到明朝官民的坚决抵抗而失败。1608年,荷兰东印度公司董事会发出指示:“我们必须用—切可能来增进对外贸易,首要目的是取得生丝,因为生丝利润优厚。” 1621年,荷兰人得知西班牙人也计划占领台湾,遂于次年再次侵占澎湖,并于1624年侵占台湾南部。1642年,其势力扩张到台湾北部。

1661年,郑成功进军台湾,并正告荷兰驻军,台湾和澎湖列岛应由中国政府管辖,岛屿上的居民都是中国人,“他们自古以来占有并耕种这一土地”。荷兰人试图以赔款的方式换取郑成功退兵,被拒绝。

郑成功收复台湾后,台湾根据郡县制,设立一府二县;兴建孔庙,建立学院、府学、社学等完整的学校体系;开科取士,“三年两试,照科、岁例开试儒童”;许多文人学士随之入台,写下了台湾第一批文学作品;大量移民涌入,台湾的人口迅速增加。

——摘编自陈孔立主编《台湾历史纲要》

(1)根据材料并结合所学知识,概括荷兰侵占中国台湾与澎湖的历史背景和目的。(15分)

荷兰侵占中国台湾与澎湖

历史事件性质——荷兰殖民扩张(侵略)

思考方向

荷兰——为什么会向中国进行殖民扩张

中国——为什么会被荷兰殖民侵略

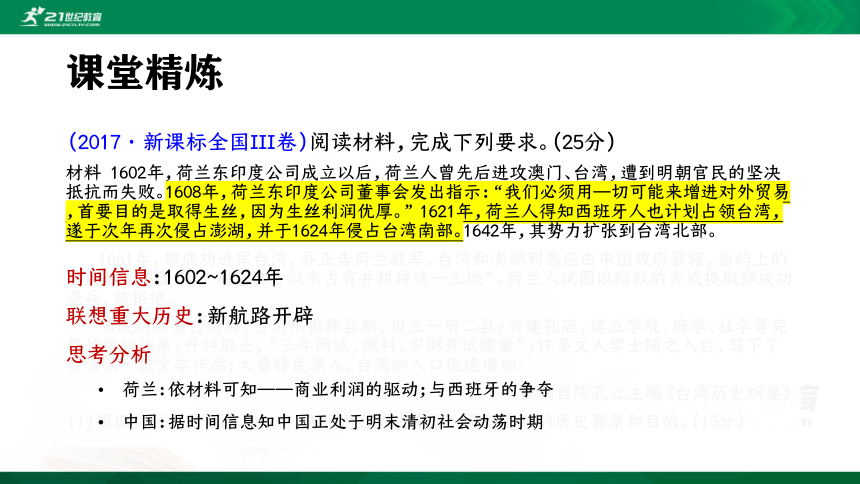

课堂精炼

(2017·新课标全国III卷)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料 1602年,荷兰东印度公司成立以后,荷兰人曾先后进攻澳门、台湾,遭到明朝官民的坚决抵抗而失败。1608年,荷兰东印度公司董事会发出指示:“我们必须用—切可能来增进对外贸易,首要目的是取得生丝,因为生丝利润优厚。” 1621年,荷兰人得知西班牙人也计划占领台湾,遂于次年再次侵占澎湖,并于1624年侵占台湾南部。1642年,其势力扩张到台湾北部。

1661年,郑成功进军台湾,并正告荷兰驻军,台湾和澎湖列岛应由中国政府管辖,岛屿上的居民都是中国人,“他们自古以来占有并耕种这一土地”。荷兰人试图以赔款的方式换取郑成功退兵,被拒绝。

郑成功收复台湾后,台湾根据郡县制,设立一府二县;兴建孔庙,建立学院、府学、社学等完整的学校体系;开科取士,“三年两试,照科、岁例开试儒童”;许多文人学士随之入台,写下了台湾第一批文学作品;大量移民涌入,台湾的人口迅速增加。

——摘编自陈孔立主编《台湾历史纲要》

(1)根据材料并结合所学知识,概括荷兰侵占中国台湾与澎湖的历史背景和目的。(15分)

时间信息:1602~1624年

联想重大历史:新航路开辟

思考分析

荷兰:依材料可知——商业利润的驱动;与西班牙的争夺

中国:据时间信息知中国正处于明末清初社会动荡时期

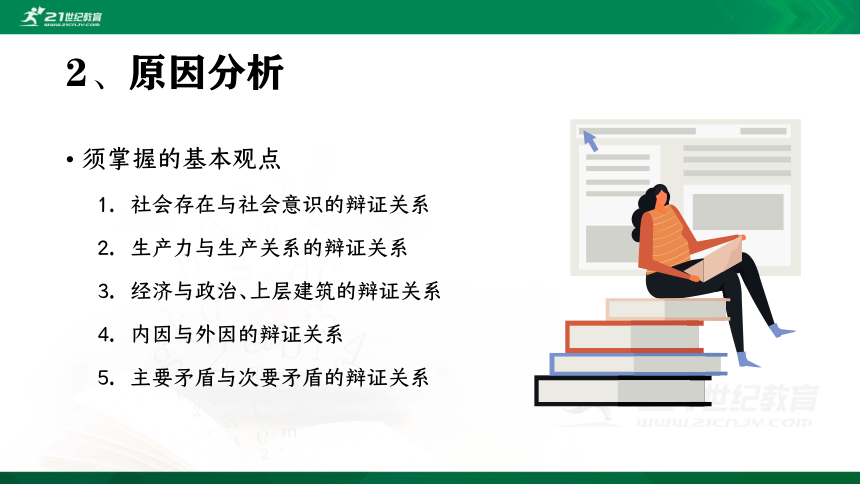

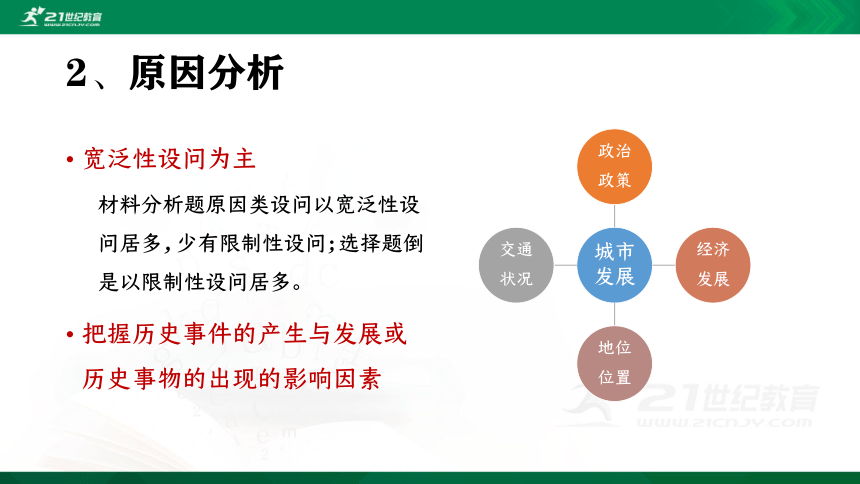

2、原因分析

须掌握的基本观点

社会存在与社会意识的辩证关系

生产力与生产关系的辩证关系

经济与政治、上层建筑的辩证关系

内因与外因的辩证关系

主要矛盾与次要矛盾的辩证关系

2、原因分析

宽泛性设问为主

材料分析题原因类设问以宽泛性设问居多,少有限制性设问;选择题倒是以限制性设问居多。

把握历史事件的产生与发展或历史事物的出现的影响因素

典型例题②

(2018·新课标全国III卷)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 19世纪40年代初,上海开始“依港兴市”,租界中“华洋杂居”;60年代后,上海由一个古老的县城逐渐发展成港口与商业中心;19世纪下半叶形成了沪东、沪西、沪南等工业区。甲午战争后,民族资本参与上海发展,形成新的商业区。1929年,由市政府主导,建成以江湾五角场为中心的“大上海市中心区”。1949年后,上海一直是国家重要的经济中心。十一届三中全会以后,上海作为国际化大都市,世界影响力日益增强。

——摘编自张仲礼编《近代上海城市研究》等

材料二 16世纪开始, 曼彻斯特从军事要塞逐渐发展成为工商业城市。1830年已有棉纺厂99家,并开通世界最早的现代化铁路。1838年,设立议会和市政府,摆脱了封建管理体制。19世纪下半期,从传统的棉纺业衍生出许多新门类,开通了通海运河,可通往世界各地。20世纪初,不断与周围工业社区及城镇连接,发展为大城市。1961~1981年,因过于拥挤,人口大量外迁,老龄化日益严重,纺织业日趋衰落。20世纪后期,城市中心被废弃的工业区包围,几个大面积的旧贫民区仍然存在。

——摘编自(英)克拉潘《现代英国经济史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概述上海和曼彻斯特发展成为近代大都市的相同因素。(9分)

过程 有效信息 分析

设问 近代;相同因素 时间限于近代,因素仅限共同点

材料 上海 依港兴市 交通便利,地理位置优越

逐渐发展成港口与商业中心

形成了沪东、沪西、沪南等工业区

民族资本参与上海发展,形成新的商业区

建成以江湾五角场为中心的“大上海市中心区” 经济上工商业发达

市政府主导 政治对经济发展的反作用,结合所学分析

曼彻斯特

军事要塞;开通世界最早的现代化铁路

开通了通海运河 交通便利,地理位置优越

逐渐发展成为工商业城市;棉纺厂99家

不断与周围工业社区及城镇连接 棉纺业带动了曼彻斯特城市发展

设立议会和市政府,摆脱了封建管理体制 政治对经济发展的反作用,结合所学分析

组织答案

政治上:制度突破

经济上:工商业的发展,工业化的推动

交通上:交通便捷

课堂精练②

年份 中国 美国 苏联 日本

1950 61 8785 2733 484

1955 285 10617 4527 941

1965 1223 11926 9102 4116

1975 2390 10582 14134 10231

1980 3712 10080 14800 11141

(2019·新课标全国I卷)阅读材料,完成下列要求。(节选)

材料一 表2 1950~1980年部分国家钢产量变化表 (单位:万吨)

(1)根据材料一并结合所学知识,分别说明四个国家钢产量的总体发展趋势及基本原因。(15分)

美国:产量长期稳步增长,到70年代中后期出现下降现象。

日本:50年代中期到60年代末产量增长迅猛,70年代放缓。

苏联:稳步增长,70年代中后期放缓。

中国:快速增长。

基本原因分析

基于发展趋势,抓住时间节点

美、日和苏联三国钢铁业的发展分水岭的时间节点是70年代,以此定位相关重要知识点来分析

组织答案

美国:国家采取大力干预经济政策促进经济发展,受滞胀影响。

日本:采取引进技术等方式促进经济高速发展,70年代在经济滞胀冲击下,

经济发展减速。

苏联:国家优先发展重工业,后经济发展逐渐停滞。

中国:重视发展重工业。

3、目的分析

我们应很清楚,当问题产生或为获取相关利益时,采取相关的措施或行为都是为了解决问题或获取相关利益。这也使我们认知到,分析历史目的应首先正确地找到该从什么角度去分析。

问题

典型例题③

(2016·新课标全国III卷)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一? 社会救济是中国古代历朝实施“仁政”的重要内容,主要依赖于政府财政。明初设养济院收孤苦无靠者,按月发口粮。明律规定:“凡鳏寡孤独及笃废之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十。”这是正律中首次纳入社会救济保障条款。清代的法律也有关于社会救济的规定,主要有灾荒救济,高龄老人养赡,设栖流所以收养流浪贫民,孝子节妇贫苦者救济,贫穷读书人救济等。

——摘编自邓云特《中国救荒史》等

材料二? 英国圈地运动开始后,偷盗者、乞讨者等日益增多,社会不安定因素急剧增加。 1601 年,英国颁布济贫法。救济办法因类而异,凡年老及丧失劳动力者,在家接受救济;贫穷儿童则在指定的人家寄养,长到一定年龄时送去做学徒;流浪者被关进监狱或送入教养院。1834年,新济贫法规定,有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”,才能得到救济,而那里的条件比最低工资收入的自由劳动者还要恶劣得多。

——摘编自陈晓律《英国福利制度的由来与发展》

(1)根据材料一、二,概括中国明清时期救济制度和英国近代济贫制度实施的共同目的,并指出其救济方式的异同。(18分)

典型例题③

(2016·新课标全国III卷)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一? 社会救济是中国古代历朝实施“仁政”的重要内容,主要依赖于政府财政。明初设养济院收孤苦无靠者,按月发口粮。明律规定:“凡鳏寡孤独及笃废之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十。”这是正律中首次纳入社会救济保障条款。清代的法律也有关于社会救济的规定,主要有灾荒救济,高龄老人养赡,设栖流所以收养流浪贫民,孝子节妇贫苦者救济,贫穷读书人救济等。

——摘编自邓云特《中国救荒史》等

材料二? 英国圈地运动开始后,偷盗者、乞讨者等日益增多,社会不安定因素急剧增加。 1601 年,英国颁布济贫法。救济办法因类而异,凡年老及丧失劳动力者,在家接受救济;贫穷儿童则在指定的人家寄养,长到一定年龄时送去做学徒;流浪者被关进监狱或送入教养院。1834年,新济贫法规定,有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”,才能得到救济,而那里的条件比最低工资收入的自由劳动者还要恶劣得多。

——摘编自陈晓律《英国福利制度的由来与发展》

(1)根据材料一、二,概括中国明清时期救济制度和英国近代济贫制度实施的共同目的,并指出其救济方式的异同。(18分)

审设问:无论中国明清时期救济制度,还是英国近济贫制度,都是政府推行的社会保障制度,因此,目的分析应从政府角度入手。目的大致轮廓就可知,维护社会稳定,稳定政治统治。

有效信息:从材料一、二中分析知,中英两国救济的实施者、对象是相同点,这种政府行为,显然是为了稳定政治统治

组织答案:救济弱势群体;维护社会稳定;促进政权认同。

课堂精练③

(2017·新课标全国III卷)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料 1602年,荷兰东印度公司成立以后,荷兰人曾先后进攻澳门、台湾,遭到明朝官民的坚决抵抗而失败。1608年,荷兰东印度公司董事会发出指示:“我们必须用—切可能来增进对外贸易,首要目的是取得生丝,因为生丝利润优厚。” 1621年,荷兰人得知西班牙人也计划占领台湾,遂于次年再次侵占澎湖,并于1624年侵占台湾南部。1642年,其势力扩张到台湾北部。

1661年,郑成功进军台湾,并正告荷兰驻军,台湾和澎湖列岛应由中国政府管辖,岛屿上的居民都是中国人,“他们自古以来占有并耕种这一土地”。荷兰人试图以赔款的方式换取郑成功退兵,被拒绝。

郑成功收复台湾后,台湾根据郡县制,设立一府二县;兴建孔庙,建立学院、府学、社学等完整的学校体系;开科取士,“三年两试,照科、岁例开试儒童”;许多文人学士随之入台,写下了台湾第一批文学作品;大量移民涌入,台湾的人口迅速增加。

——摘编自陈孔立主编《台湾历史纲要》

(1)根据材料并结合所学知识,概括荷兰侵占中国台湾与澎湖的历史背景和目的。(15分)

1621年,荷兰人得知西班牙人也计划占领台湾

面临西班牙的竞争

1621年,荷兰人得知西班牙人也计划占领台湾

下一节内容… …

内容类解题指导

2020年高考文综(历史)三轮复习解题技能提升

解读∣指导∣提升

历史(新课标全国卷)

解题指导·背景与目的类

背景类包括背景、原因与条件的分析,是常考设问。

此外,本节内容把目的分析放在此处。

1、历史背景分析

典型例题①

(2018·新课标全国Ⅰ卷)阅读材料,完成下列要求。

材料二 清末,时人认为“地方自治者,为今世界立国之基础……于救亡之事,至为切要”。1909年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,地方自治大致按行政区划分城镇和乡两级,设立议事会为议决机关,议员由选民互选充任。

——据张海鹏主编《中国近代通史》

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末城镇乡地方自治的历史背景。(9分)

第一步:审设问——须与所学知识相联系,大致确定时间信息,设问为历史背景

第二步:调动和运用知识——以1909年为时间节点理解材料并联系所学知识

第三步:组织答案

国际:西方民主思想的传播

国内:内忧外患;清末新政,改革政治制度

课堂精练①

9.(2017·新课标全国III卷)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料 1602年,荷兰东印度公司成立以后,荷兰人曾先后进攻澳门、台湾,遭到明朝官民的坚决抵抗而失败。1608年,荷兰东印度公司董事会发出指示:“我们必须用—切可能来增进对外贸易,首要目的是取得生丝,因为生丝利润优厚。” 1621年,荷兰人得知西班牙人也计划占领台湾,遂于次年再次侵占澎湖,并于1624年侵占台湾南部。1642年,其势力扩张到台湾北部。

1661年,郑成功进军台湾,并正告荷兰驻军,台湾和澎湖列岛应由中国政府管辖,岛屿上的居民都是中国人,“他们自古以来占有并耕种这一土地”。荷兰人试图以赔款的方式换取郑成功退兵,被拒绝。

郑成功收复台湾后,台湾根据郡县制,设立一府二县;兴建孔庙,建立学院、府学、社学等完整的学校体系;开科取士,“三年两试,照科、岁例开试儒童”;许多文人学士随之入台,写下了台湾第一批文学作品;大量移民涌入,台湾的人口迅速增加。

——摘编自陈孔立主编《台湾历史纲要》

(1)根据材料并结合所学知识,概括荷兰侵占中国台湾与澎湖的历史背景和目的。(15分)

荷兰侵占中国台湾与澎湖

历史事件性质——荷兰殖民扩张(侵略)

思考方向

荷兰——为什么会向中国进行殖民扩张

中国——为什么会被荷兰殖民侵略

课堂精炼

(2017·新课标全国III卷)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料 1602年,荷兰东印度公司成立以后,荷兰人曾先后进攻澳门、台湾,遭到明朝官民的坚决抵抗而失败。1608年,荷兰东印度公司董事会发出指示:“我们必须用—切可能来增进对外贸易,首要目的是取得生丝,因为生丝利润优厚。” 1621年,荷兰人得知西班牙人也计划占领台湾,遂于次年再次侵占澎湖,并于1624年侵占台湾南部。1642年,其势力扩张到台湾北部。

1661年,郑成功进军台湾,并正告荷兰驻军,台湾和澎湖列岛应由中国政府管辖,岛屿上的居民都是中国人,“他们自古以来占有并耕种这一土地”。荷兰人试图以赔款的方式换取郑成功退兵,被拒绝。

郑成功收复台湾后,台湾根据郡县制,设立一府二县;兴建孔庙,建立学院、府学、社学等完整的学校体系;开科取士,“三年两试,照科、岁例开试儒童”;许多文人学士随之入台,写下了台湾第一批文学作品;大量移民涌入,台湾的人口迅速增加。

——摘编自陈孔立主编《台湾历史纲要》

(1)根据材料并结合所学知识,概括荷兰侵占中国台湾与澎湖的历史背景和目的。(15分)

时间信息:1602~1624年

联想重大历史:新航路开辟

思考分析

荷兰:依材料可知——商业利润的驱动;与西班牙的争夺

中国:据时间信息知中国正处于明末清初社会动荡时期

2、原因分析

须掌握的基本观点

社会存在与社会意识的辩证关系

生产力与生产关系的辩证关系

经济与政治、上层建筑的辩证关系

内因与外因的辩证关系

主要矛盾与次要矛盾的辩证关系

2、原因分析

宽泛性设问为主

材料分析题原因类设问以宽泛性设问居多,少有限制性设问;选择题倒是以限制性设问居多。

把握历史事件的产生与发展或历史事物的出现的影响因素

典型例题②

(2018·新课标全国III卷)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 19世纪40年代初,上海开始“依港兴市”,租界中“华洋杂居”;60年代后,上海由一个古老的县城逐渐发展成港口与商业中心;19世纪下半叶形成了沪东、沪西、沪南等工业区。甲午战争后,民族资本参与上海发展,形成新的商业区。1929年,由市政府主导,建成以江湾五角场为中心的“大上海市中心区”。1949年后,上海一直是国家重要的经济中心。十一届三中全会以后,上海作为国际化大都市,世界影响力日益增强。

——摘编自张仲礼编《近代上海城市研究》等

材料二 16世纪开始, 曼彻斯特从军事要塞逐渐发展成为工商业城市。1830年已有棉纺厂99家,并开通世界最早的现代化铁路。1838年,设立议会和市政府,摆脱了封建管理体制。19世纪下半期,从传统的棉纺业衍生出许多新门类,开通了通海运河,可通往世界各地。20世纪初,不断与周围工业社区及城镇连接,发展为大城市。1961~1981年,因过于拥挤,人口大量外迁,老龄化日益严重,纺织业日趋衰落。20世纪后期,城市中心被废弃的工业区包围,几个大面积的旧贫民区仍然存在。

——摘编自(英)克拉潘《现代英国经济史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概述上海和曼彻斯特发展成为近代大都市的相同因素。(9分)

过程 有效信息 分析

设问 近代;相同因素 时间限于近代,因素仅限共同点

材料 上海 依港兴市 交通便利,地理位置优越

逐渐发展成港口与商业中心

形成了沪东、沪西、沪南等工业区

民族资本参与上海发展,形成新的商业区

建成以江湾五角场为中心的“大上海市中心区” 经济上工商业发达

市政府主导 政治对经济发展的反作用,结合所学分析

曼彻斯特

军事要塞;开通世界最早的现代化铁路

开通了通海运河 交通便利,地理位置优越

逐渐发展成为工商业城市;棉纺厂99家

不断与周围工业社区及城镇连接 棉纺业带动了曼彻斯特城市发展

设立议会和市政府,摆脱了封建管理体制 政治对经济发展的反作用,结合所学分析

组织答案

政治上:制度突破

经济上:工商业的发展,工业化的推动

交通上:交通便捷

课堂精练②

年份 中国 美国 苏联 日本

1950 61 8785 2733 484

1955 285 10617 4527 941

1965 1223 11926 9102 4116

1975 2390 10582 14134 10231

1980 3712 10080 14800 11141

(2019·新课标全国I卷)阅读材料,完成下列要求。(节选)

材料一 表2 1950~1980年部分国家钢产量变化表 (单位:万吨)

(1)根据材料一并结合所学知识,分别说明四个国家钢产量的总体发展趋势及基本原因。(15分)

美国:产量长期稳步增长,到70年代中后期出现下降现象。

日本:50年代中期到60年代末产量增长迅猛,70年代放缓。

苏联:稳步增长,70年代中后期放缓。

中国:快速增长。

基本原因分析

基于发展趋势,抓住时间节点

美、日和苏联三国钢铁业的发展分水岭的时间节点是70年代,以此定位相关重要知识点来分析

组织答案

美国:国家采取大力干预经济政策促进经济发展,受滞胀影响。

日本:采取引进技术等方式促进经济高速发展,70年代在经济滞胀冲击下,

经济发展减速。

苏联:国家优先发展重工业,后经济发展逐渐停滞。

中国:重视发展重工业。

3、目的分析

我们应很清楚,当问题产生或为获取相关利益时,采取相关的措施或行为都是为了解决问题或获取相关利益。这也使我们认知到,分析历史目的应首先正确地找到该从什么角度去分析。

问题

典型例题③

(2016·新课标全国III卷)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一? 社会救济是中国古代历朝实施“仁政”的重要内容,主要依赖于政府财政。明初设养济院收孤苦无靠者,按月发口粮。明律规定:“凡鳏寡孤独及笃废之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十。”这是正律中首次纳入社会救济保障条款。清代的法律也有关于社会救济的规定,主要有灾荒救济,高龄老人养赡,设栖流所以收养流浪贫民,孝子节妇贫苦者救济,贫穷读书人救济等。

——摘编自邓云特《中国救荒史》等

材料二? 英国圈地运动开始后,偷盗者、乞讨者等日益增多,社会不安定因素急剧增加。 1601 年,英国颁布济贫法。救济办法因类而异,凡年老及丧失劳动力者,在家接受救济;贫穷儿童则在指定的人家寄养,长到一定年龄时送去做学徒;流浪者被关进监狱或送入教养院。1834年,新济贫法规定,有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”,才能得到救济,而那里的条件比最低工资收入的自由劳动者还要恶劣得多。

——摘编自陈晓律《英国福利制度的由来与发展》

(1)根据材料一、二,概括中国明清时期救济制度和英国近代济贫制度实施的共同目的,并指出其救济方式的异同。(18分)

典型例题③

(2016·新课标全国III卷)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一? 社会救济是中国古代历朝实施“仁政”的重要内容,主要依赖于政府财政。明初设养济院收孤苦无靠者,按月发口粮。明律规定:“凡鳏寡孤独及笃废之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十。”这是正律中首次纳入社会救济保障条款。清代的法律也有关于社会救济的规定,主要有灾荒救济,高龄老人养赡,设栖流所以收养流浪贫民,孝子节妇贫苦者救济,贫穷读书人救济等。

——摘编自邓云特《中国救荒史》等

材料二? 英国圈地运动开始后,偷盗者、乞讨者等日益增多,社会不安定因素急剧增加。 1601 年,英国颁布济贫法。救济办法因类而异,凡年老及丧失劳动力者,在家接受救济;贫穷儿童则在指定的人家寄养,长到一定年龄时送去做学徒;流浪者被关进监狱或送入教养院。1834年,新济贫法规定,有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”,才能得到救济,而那里的条件比最低工资收入的自由劳动者还要恶劣得多。

——摘编自陈晓律《英国福利制度的由来与发展》

(1)根据材料一、二,概括中国明清时期救济制度和英国近代济贫制度实施的共同目的,并指出其救济方式的异同。(18分)

审设问:无论中国明清时期救济制度,还是英国近济贫制度,都是政府推行的社会保障制度,因此,目的分析应从政府角度入手。目的大致轮廓就可知,维护社会稳定,稳定政治统治。

有效信息:从材料一、二中分析知,中英两国救济的实施者、对象是相同点,这种政府行为,显然是为了稳定政治统治

组织答案:救济弱势群体;维护社会稳定;促进政权认同。

课堂精练③

(2017·新课标全国III卷)阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料 1602年,荷兰东印度公司成立以后,荷兰人曾先后进攻澳门、台湾,遭到明朝官民的坚决抵抗而失败。1608年,荷兰东印度公司董事会发出指示:“我们必须用—切可能来增进对外贸易,首要目的是取得生丝,因为生丝利润优厚。” 1621年,荷兰人得知西班牙人也计划占领台湾,遂于次年再次侵占澎湖,并于1624年侵占台湾南部。1642年,其势力扩张到台湾北部。

1661年,郑成功进军台湾,并正告荷兰驻军,台湾和澎湖列岛应由中国政府管辖,岛屿上的居民都是中国人,“他们自古以来占有并耕种这一土地”。荷兰人试图以赔款的方式换取郑成功退兵,被拒绝。

郑成功收复台湾后,台湾根据郡县制,设立一府二县;兴建孔庙,建立学院、府学、社学等完整的学校体系;开科取士,“三年两试,照科、岁例开试儒童”;许多文人学士随之入台,写下了台湾第一批文学作品;大量移民涌入,台湾的人口迅速增加。

——摘编自陈孔立主编《台湾历史纲要》

(1)根据材料并结合所学知识,概括荷兰侵占中国台湾与澎湖的历史背景和目的。(15分)

1621年,荷兰人得知西班牙人也计划占领台湾

面临西班牙的竞争

1621年,荷兰人得知西班牙人也计划占领台湾

下一节内容… …

内容类解题指导

同课章节目录