北师大版八年级生物下册第8单元第23章《第4节 生态系统的稳定性》教学设计

文档属性

| 名称 | 北师大版八年级生物下册第8单元第23章《第4节 生态系统的稳定性》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 303.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-03-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

生态系统及其稳定性

【设计意图】

本节课的课型为复习课,旨在通过复习教学帮助学生到达结业考试考纲要求。本章四小节均在考纲范围内,其中第一二节考纲要求为了解,因此主要从基础知识上复习,通过让学生梳理教材,完成概念图,帮助进行基础知识概念构建。第三、四节考纲要求为理解,因此主要从习题应用上进行复习,让学生对相应的知识现象能够解释、推断等。

【教材分析】

本章的核心是生物和环境的相互关系,为此构建的知识线索是:生物的生存依赖于一定的环境,主要讲述生物的形态、生理、分布等受环境中各种生态因素的影响,包括生物因素和非生物因素。——生物和环境构成了统一的整体,即生态系统,主要讲述生态系统的概念和组成。——生态系统的结构和功能,是本章的重难点。首先介绍食物链和食物网,然后在此基础上,讲述了生态系统的能量流动。在食物链中,能量是单向流动、逐级递减的;生态系统中的物质能够循环流动。——生态系统的稳定性,举例说明生态系统具有一定的稳定性和自我调节能力,同时也强调生态系统的稳定性容易受到破坏。

【学情分析】

八年级学生具有一定的生物学学习方法基础,能够较好的进行自主学习、知识梳理和合作学习。学生前不久才结束了生态系统及其稳定性这一章内容的学习,因此学生对于基础概念还是比较熟悉的。但是对于本章整体内容联系和习题的应用还需要加强巩固。

【教学目标】

(1)说出生态因素对生物的影响。

(2)概述生态系统的概念,并说出生态系统的组成成分及各成分的作用。

(3)能够正确的书写食物链,分析食物网。

(4)分析生态系统中各种成分的能量关系,概述生态系统的能量流动特点。

(5)以碳循环为例说明生态系统中物质循环的特点。

(6)概述生态系统具有一定稳定性的原因。

【教学重难点】

教学重点:生态系统的组成成分及其作用。

食物链的书写。

生态系统的能量流动、物质循环的特点。

生态系统的稳定性的原因及破坏因素。

(2)教学难点:生态系统的能量流动、物质循环的特点。

【教学年级】

八年级

【教学准备】

PPT、学案等

【教学过程】

环节一:典故介绍,设置情境导入

教师引出晏子使楚的典故“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也”。提问学生:“这句话放到生物学上,体现的是哪两者之间的关系?”

总结生物与环境的关系:环境影响生物,生物适应环境,也反过来影响和改变环境。所以生物和环境相互作用、相互影响,构成统一的整体,即生态系统。

展示本章内容的考纲要求

设计意图:通过故事介绍提出生物与环境的关系,同时引入本课主题;通过展示考纲要求,明确复习重难点以及复习方法。

环节二:考点一和考点二的复习

(一)知识梳理

教师引出并展示,考点一二中学生需要掌握的主要内容,然后让学生自己完成知识梳理和网络构建。

(二)考点突破,教师和学生一起完成学案。

1、葱的地上部分和地下部分颜色不同,造成这种差异的主要因素是( )

A. 水分 B.空气 C.温度 D.阳光

2、藏羚羊群居生活在青藏高原的荒漠、冰原冻土地带及湖泊沼泽周围,每年的冬末春初是藏羚羊的发情期,在此期间,雄性藏羚羊之间会有激烈的争雌现象。说明生物之间( )

A.既有互助又有竞争 B.既有互助又有斗争 C.既无互助又无斗争 D.只斗争不互助

3、下面可以看作一个生态系统的是( )

A.一块农田 B.一片小麦 C.一群大雁 D.一堆蘑菇

4、关于生态系统组成成分的描述,正确的是( )

A.生态系统由生产者、消费者、分解者组成

B.地球上最大的生态系统是生物圈

C.细菌和真菌能够分解动植物尸体中的无机物,因此,属于分解者

D.阳光、空气和水与生态系统有密切的关系,但不属于生态系统组成成分

5、有一类细菌,它可以利用无机物合成有机物,这类细菌在生态系统中应该属于( )

A.分解者 B.消费者 C.生产者 D.不能确定

6、蚯蚓是一种环节动物,它能将枯枝败叶中的有机物分解为无机物,供给绿色植物再利用。由此可知,蚯蚓在生态系统中应该属于( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.不能确定

教师补充:

设计意图:让学生通过完成概念图,从而进行两个考点的知识梳理和知识之间的网络构建。通过练习检测学生考点一和考点二的基础知识掌握情况,通过习题的分析和补充,完善复习内容。

环节三:复习考点三——生态系统的结构和功能

(一)生态系统的营养结构基础——食物链和食物网

教师提问学生:“生态系统的营养结构基础是什么?”。学生回答:“食物链和食物网”。

教师提示学生:需要大家能够正确书写食物链,能够对食物网进行分析。展示习题,要求师生一起完成,并进行总结和补充。

1、在生态系统中,不同生物之间由于__________关系而形成的链条式联系,叫做________。

2、关于食物链的写法,以下正确的是( )

A.阳光→草→蚱蜢→鸡 B.蘑菇→松鼠→蛇→鹰

C.鹰→鸡→蚱蜢→植物 D.植物→蚱蜢→鸡→鹰

3、“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”里面描写的食物链是__________________。

4、一个生态系统中有许多条食物链,它们彼此交错,形成复杂的网状联系,称为________。

5、某中学八年级的同学对一块农田观察后,画了如下一幅农田生态系统的食物网图。请你分析,下面哪项是正确的( )

A.这个食物网中蜘蛛和鸟的关系只有捕食关系

B.这个食物网是一个生态系统

C.这个食物网中有5条食物链

D.食物网中最长的食物链是:农作物→昆虫→青蛙→蛇

教师补充食物链书写要求:

设计意图:通过习题练习来反馈学生书写食物链是否有问题,通过总结和分析帮助学生巩固食物链的书写和对食物网的分析。

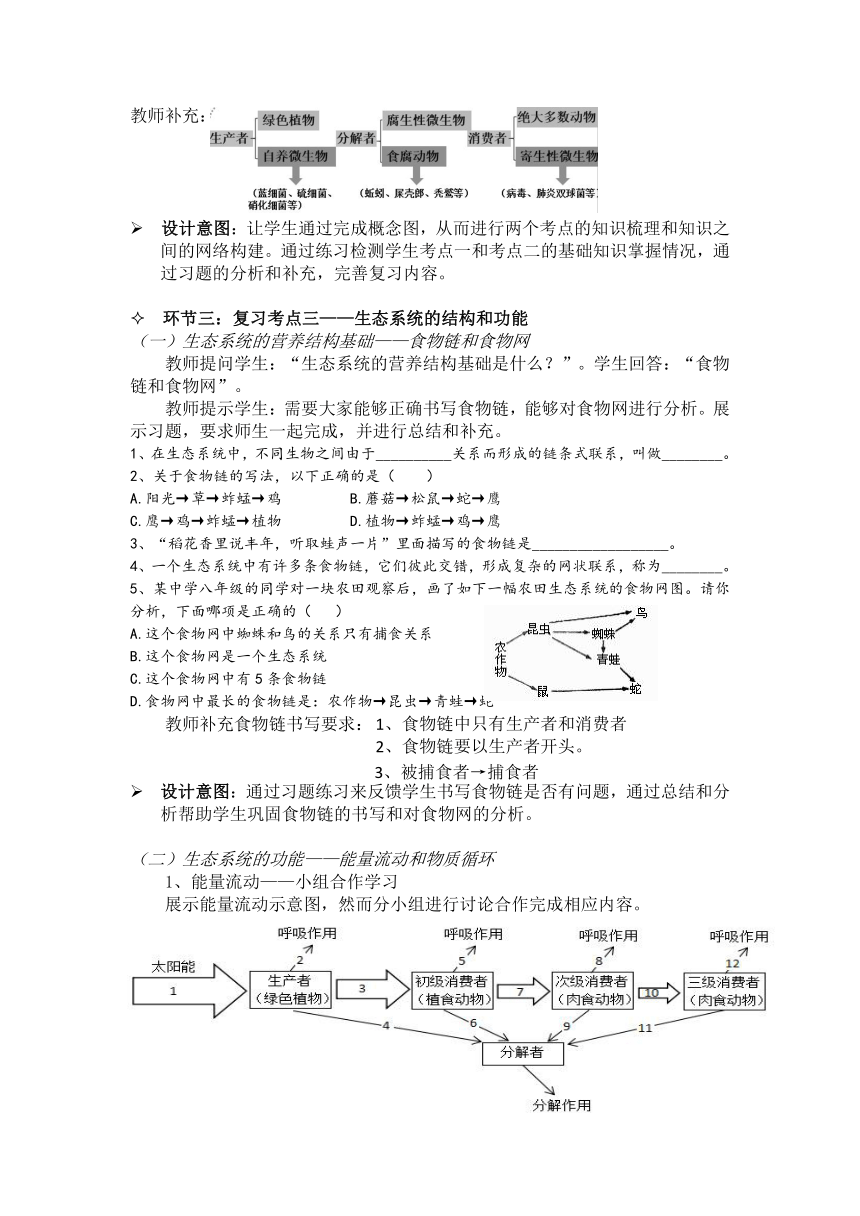

(二)生态系统的功能——能量流动和物质循环

1、能量流动——小组合作学习

展示能量流动示意图,然而分小组进行讨论合作完成相应内容。

(1)___________是所有生物生命活动的能量来源。

(2)作为生产者的绿色植物在_______作用中将能量贮存在_______中。

(3)以绿色植物为食的植食动物通过摄食获得_______,同时获得______,用于自身的生命活动。

(4)肉食动物捕食植食动物时,部分______就转移到自身体内,供给自身生命活动。

因此,在生态系统中,能量是沿着__________流动。

(5)生产者贮存的能量去向有: 【 】_______________

【 】_______________

【 】_______________

(6)每一个环节只能将所获能量的__________传递给下一个环节。

(7)越向食物链后端,生物获得的能量______,生物的数量______,最终形成_______形的生物体数量与能量关系。

因此,能量在沿着食物链流动的过程中________。

教师过渡:在生态系统中,能量是储存在有机物中进行传递的,也就是说能量随着物质的传递而传递,那物质在传递过程中有什么样的特点?进行物质循环。物质如何循环?我们通过碳循环过程来进行复习。接下来,请大家建立碳循环简图,如果觉得有难度,请带着以下两个问题进行思考建立:无机环境中的二氧化碳如何进入生物体内?生物体内的碳如何返回无机环境?

物质循环

任务:用箭头建立一个碳循环简图

物质循环就是组成生物体的物质在_____________与_____________之间的往返循环。

考点突破,师生一起完成学案

1、在“草→食草昆虫→青蛙→蛇→鹰”食物链中,个体数量最少的动物应该是( )

A.食草昆虫 B.昆虫 C.蛇 D.鹰

2、由浮游植物、浮游动物、鲈鱼和人这四种生物构成的能量金字塔,位于最底层的是( )

A.人 B.鲈鱼 C.浮游动物 D.浮游植物

3、下列关于生态系统中物质循环的叙述不正确的是( )

A.分解者对生态系统的物质循环起重要作用?

B.动物作为消费者,促进了生态系统的物质循环 ??

C.物质循环是周而复始的????

D.物质循环和能量流动是截然分开的两个过程

4、生态系统的生产者、消费者、分解者以及非生物物质和能量是通过何种方式紧密联系,构成一个统一整体( )

A. 微生物的分解作用 B. 能量流动和物质循环 C. 食物网关系 D. 捕食关系

5、在“水藻→虾→小鱼→大鱼”这条食物链中,体内有毒物质积累最多的生物是( )

A.水藻 B.虾 C.小鱼 D.大鱼

设计意图:让学生通过小组合作完成对能量流动示意图的分析,从而巩固能量流动的特点,通过让学生建立碳循环简图,巩固物质循环的概念。然后通过习题练习及分析,检测并巩固生态系统结构和功能相关内容,突破重难点。

环节四:复习考点四——生态系统的稳定性

(一)概念

教师过渡:能量流动和物质循环使生态系统形成一个统一的整体,而生态系统在长期的发展中,形成了一定的稳定性。什么是生态系统的稳定性?

学生回答:生态系统经过长期的发展,逐步形成了生物和非生物物质、能量之间和生物与生物之间相对稳定平衡的状态,这就是生态系统的稳定性。

请学生判断生物数量的变化,感受生态系统的稳定平衡。

在一个和谐的生态系统中,各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态,下列能较好体现该生态系统中某生物数量变化的曲线是( )

(二)原因

教师过渡:生态系统中任何一种成分并不是一成不变,而是处于相对稳定的状态。那么生态系统为什么具有这样稳定性呢?

学生回答:因为具有一定的自我调节能力。那生态系统如何进行调节呢?请学生分析草原生态系统中各种成分的变化,辨识A、B、C分别代表哪种生物的曲线变化。

当鼠类大量增加时,植被会_______,从而限制鼠类的数量。同时鼠类的大量增加为食鼠动物提供丰富的食物,食鼠动物_______,会使鼠类数量_____,从而使草原植被得到恢复。

教师过渡:因此,当生态系统中某一成分发生变化时,必然会引起其他成分的相应变化,这些变化最终又反过来影响最初发生变化的那种成分。那不同生态系统具有的调节能力有差异吗?什么样的生态系统调节能力更高?

具有下列哪种特点的生态系统稳定性较高( )

A. 食物网关系简单 B. 生物种类多

C. 水分充足 D.食物链较短

师生总结:

(三)破坏因素

教师过渡:虽然生态系统具有自我调节能力来维持稳定性,但是这种调节能力是有限的。一旦外来的破坏因素过大,生态系统稳定性同样会被破坏。而破坏生态系统稳定性的因素有两类?自然因素和人为因素。其中人为因素是最主要的。

下列破坏生态系统稳定性的例子中,不属于人为因素的是( )

A. 墨西哥原油泄漏事件对海洋生物造成严重危害

B. 澳洲大陆引进24只欧洲家兔,结果危害了草原原有生物的生存

C. 冰岛火山灰对生态环境和人类健康造成巨大影响

D. 偷猎造成藏羚羊濒临灭绝

引导学生分析:B 选项造成破坏的原因是人为因素的引种不合理导致生态系统被破坏。

(四)考点突破

1、下列生态系统中,自动调节能力最强的是( )

A. 热带雨林 B. 温带草原 C. 寒带针叶林 D. 北极冰川

2、在一个由水稻、蝗虫、青蛙组成的相对封闭的生态系统中,如果将青蛙杀光,蝗虫的数量变化可以用下列曲线图中的哪一个来表示 ( )

设计意图:生态系统的稳定性在初中阶段要求比较简单,主要通过师生对话形式,加上习题练习帮助学生巩固稳定性的内涵、原因以及破坏因素。

环节五:真题演练

(2015·成都)如图为某森林生态系统中的食物网。请分析回答:

(1)在生态系统中,不同生物之间由于_______关系而形成的

链条式联系,叫做食物链。上图的食物网中有多条食物链,请

写出其中任意一条完整的食物链_____________________。

(2)如图所示的森林生态系统中,属于生产者的生物是_______,

无机环境中的二氧化碳主要是通过这些生产者的_________作用

进入食物链。

(3)当能量顺着食物链逐级传递时,通常每一环节只能把所获

得能量的_______%传递给下一个环节,因此,能量在沿着食物链各个环节的传递过程中逐级递减。据此推测,图中储存能量最少的生物种类应该是_________。

该森林生态系统中,当鼠和兔的数量增多时,植被会________,但食肉动物数量的增加又使鼠和兔的数量_________,森林植被得以恢复。生态系统可以通过这种_______能力,克服系统内部的变化和外来干扰因素的影响,维持相对稳定的状态。

板书设计

【教学反思】

本章内容是每年结业会考中的重点内容,本章复习设计从考点解析到知识梳理到专题的针对性训练,均指向会考。本章内容设计亮点在于习题的选择、改编和创造,每一部分的题都是精挑细选,对相应的知识点很有针对性的复习和训练,也进行了一定的难度和灵活度是提升,取得较好的复习效果。

【设计意图】

本节课的课型为复习课,旨在通过复习教学帮助学生到达结业考试考纲要求。本章四小节均在考纲范围内,其中第一二节考纲要求为了解,因此主要从基础知识上复习,通过让学生梳理教材,完成概念图,帮助进行基础知识概念构建。第三、四节考纲要求为理解,因此主要从习题应用上进行复习,让学生对相应的知识现象能够解释、推断等。

【教材分析】

本章的核心是生物和环境的相互关系,为此构建的知识线索是:生物的生存依赖于一定的环境,主要讲述生物的形态、生理、分布等受环境中各种生态因素的影响,包括生物因素和非生物因素。——生物和环境构成了统一的整体,即生态系统,主要讲述生态系统的概念和组成。——生态系统的结构和功能,是本章的重难点。首先介绍食物链和食物网,然后在此基础上,讲述了生态系统的能量流动。在食物链中,能量是单向流动、逐级递减的;生态系统中的物质能够循环流动。——生态系统的稳定性,举例说明生态系统具有一定的稳定性和自我调节能力,同时也强调生态系统的稳定性容易受到破坏。

【学情分析】

八年级学生具有一定的生物学学习方法基础,能够较好的进行自主学习、知识梳理和合作学习。学生前不久才结束了生态系统及其稳定性这一章内容的学习,因此学生对于基础概念还是比较熟悉的。但是对于本章整体内容联系和习题的应用还需要加强巩固。

【教学目标】

(1)说出生态因素对生物的影响。

(2)概述生态系统的概念,并说出生态系统的组成成分及各成分的作用。

(3)能够正确的书写食物链,分析食物网。

(4)分析生态系统中各种成分的能量关系,概述生态系统的能量流动特点。

(5)以碳循环为例说明生态系统中物质循环的特点。

(6)概述生态系统具有一定稳定性的原因。

【教学重难点】

教学重点:生态系统的组成成分及其作用。

食物链的书写。

生态系统的能量流动、物质循环的特点。

生态系统的稳定性的原因及破坏因素。

(2)教学难点:生态系统的能量流动、物质循环的特点。

【教学年级】

八年级

【教学准备】

PPT、学案等

【教学过程】

环节一:典故介绍,设置情境导入

教师引出晏子使楚的典故“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也”。提问学生:“这句话放到生物学上,体现的是哪两者之间的关系?”

总结生物与环境的关系:环境影响生物,生物适应环境,也反过来影响和改变环境。所以生物和环境相互作用、相互影响,构成统一的整体,即生态系统。

展示本章内容的考纲要求

设计意图:通过故事介绍提出生物与环境的关系,同时引入本课主题;通过展示考纲要求,明确复习重难点以及复习方法。

环节二:考点一和考点二的复习

(一)知识梳理

教师引出并展示,考点一二中学生需要掌握的主要内容,然后让学生自己完成知识梳理和网络构建。

(二)考点突破,教师和学生一起完成学案。

1、葱的地上部分和地下部分颜色不同,造成这种差异的主要因素是( )

A. 水分 B.空气 C.温度 D.阳光

2、藏羚羊群居生活在青藏高原的荒漠、冰原冻土地带及湖泊沼泽周围,每年的冬末春初是藏羚羊的发情期,在此期间,雄性藏羚羊之间会有激烈的争雌现象。说明生物之间( )

A.既有互助又有竞争 B.既有互助又有斗争 C.既无互助又无斗争 D.只斗争不互助

3、下面可以看作一个生态系统的是( )

A.一块农田 B.一片小麦 C.一群大雁 D.一堆蘑菇

4、关于生态系统组成成分的描述,正确的是( )

A.生态系统由生产者、消费者、分解者组成

B.地球上最大的生态系统是生物圈

C.细菌和真菌能够分解动植物尸体中的无机物,因此,属于分解者

D.阳光、空气和水与生态系统有密切的关系,但不属于生态系统组成成分

5、有一类细菌,它可以利用无机物合成有机物,这类细菌在生态系统中应该属于( )

A.分解者 B.消费者 C.生产者 D.不能确定

6、蚯蚓是一种环节动物,它能将枯枝败叶中的有机物分解为无机物,供给绿色植物再利用。由此可知,蚯蚓在生态系统中应该属于( )

A.生产者 B.消费者 C.分解者 D.不能确定

教师补充:

设计意图:让学生通过完成概念图,从而进行两个考点的知识梳理和知识之间的网络构建。通过练习检测学生考点一和考点二的基础知识掌握情况,通过习题的分析和补充,完善复习内容。

环节三:复习考点三——生态系统的结构和功能

(一)生态系统的营养结构基础——食物链和食物网

教师提问学生:“生态系统的营养结构基础是什么?”。学生回答:“食物链和食物网”。

教师提示学生:需要大家能够正确书写食物链,能够对食物网进行分析。展示习题,要求师生一起完成,并进行总结和补充。

1、在生态系统中,不同生物之间由于__________关系而形成的链条式联系,叫做________。

2、关于食物链的写法,以下正确的是( )

A.阳光→草→蚱蜢→鸡 B.蘑菇→松鼠→蛇→鹰

C.鹰→鸡→蚱蜢→植物 D.植物→蚱蜢→鸡→鹰

3、“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”里面描写的食物链是__________________。

4、一个生态系统中有许多条食物链,它们彼此交错,形成复杂的网状联系,称为________。

5、某中学八年级的同学对一块农田观察后,画了如下一幅农田生态系统的食物网图。请你分析,下面哪项是正确的( )

A.这个食物网中蜘蛛和鸟的关系只有捕食关系

B.这个食物网是一个生态系统

C.这个食物网中有5条食物链

D.食物网中最长的食物链是:农作物→昆虫→青蛙→蛇

教师补充食物链书写要求:

设计意图:通过习题练习来反馈学生书写食物链是否有问题,通过总结和分析帮助学生巩固食物链的书写和对食物网的分析。

(二)生态系统的功能——能量流动和物质循环

1、能量流动——小组合作学习

展示能量流动示意图,然而分小组进行讨论合作完成相应内容。

(1)___________是所有生物生命活动的能量来源。

(2)作为生产者的绿色植物在_______作用中将能量贮存在_______中。

(3)以绿色植物为食的植食动物通过摄食获得_______,同时获得______,用于自身的生命活动。

(4)肉食动物捕食植食动物时,部分______就转移到自身体内,供给自身生命活动。

因此,在生态系统中,能量是沿着__________流动。

(5)生产者贮存的能量去向有: 【 】_______________

【 】_______________

【 】_______________

(6)每一个环节只能将所获能量的__________传递给下一个环节。

(7)越向食物链后端,生物获得的能量______,生物的数量______,最终形成_______形的生物体数量与能量关系。

因此,能量在沿着食物链流动的过程中________。

教师过渡:在生态系统中,能量是储存在有机物中进行传递的,也就是说能量随着物质的传递而传递,那物质在传递过程中有什么样的特点?进行物质循环。物质如何循环?我们通过碳循环过程来进行复习。接下来,请大家建立碳循环简图,如果觉得有难度,请带着以下两个问题进行思考建立:无机环境中的二氧化碳如何进入生物体内?生物体内的碳如何返回无机环境?

物质循环

任务:用箭头建立一个碳循环简图

物质循环就是组成生物体的物质在_____________与_____________之间的往返循环。

考点突破,师生一起完成学案

1、在“草→食草昆虫→青蛙→蛇→鹰”食物链中,个体数量最少的动物应该是( )

A.食草昆虫 B.昆虫 C.蛇 D.鹰

2、由浮游植物、浮游动物、鲈鱼和人这四种生物构成的能量金字塔,位于最底层的是( )

A.人 B.鲈鱼 C.浮游动物 D.浮游植物

3、下列关于生态系统中物质循环的叙述不正确的是( )

A.分解者对生态系统的物质循环起重要作用?

B.动物作为消费者,促进了生态系统的物质循环 ??

C.物质循环是周而复始的????

D.物质循环和能量流动是截然分开的两个过程

4、生态系统的生产者、消费者、分解者以及非生物物质和能量是通过何种方式紧密联系,构成一个统一整体( )

A. 微生物的分解作用 B. 能量流动和物质循环 C. 食物网关系 D. 捕食关系

5、在“水藻→虾→小鱼→大鱼”这条食物链中,体内有毒物质积累最多的生物是( )

A.水藻 B.虾 C.小鱼 D.大鱼

设计意图:让学生通过小组合作完成对能量流动示意图的分析,从而巩固能量流动的特点,通过让学生建立碳循环简图,巩固物质循环的概念。然后通过习题练习及分析,检测并巩固生态系统结构和功能相关内容,突破重难点。

环节四:复习考点四——生态系统的稳定性

(一)概念

教师过渡:能量流动和物质循环使生态系统形成一个统一的整体,而生态系统在长期的发展中,形成了一定的稳定性。什么是生态系统的稳定性?

学生回答:生态系统经过长期的发展,逐步形成了生物和非生物物质、能量之间和生物与生物之间相对稳定平衡的状态,这就是生态系统的稳定性。

请学生判断生物数量的变化,感受生态系统的稳定平衡。

在一个和谐的生态系统中,各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态,下列能较好体现该生态系统中某生物数量变化的曲线是( )

(二)原因

教师过渡:生态系统中任何一种成分并不是一成不变,而是处于相对稳定的状态。那么生态系统为什么具有这样稳定性呢?

学生回答:因为具有一定的自我调节能力。那生态系统如何进行调节呢?请学生分析草原生态系统中各种成分的变化,辨识A、B、C分别代表哪种生物的曲线变化。

当鼠类大量增加时,植被会_______,从而限制鼠类的数量。同时鼠类的大量增加为食鼠动物提供丰富的食物,食鼠动物_______,会使鼠类数量_____,从而使草原植被得到恢复。

教师过渡:因此,当生态系统中某一成分发生变化时,必然会引起其他成分的相应变化,这些变化最终又反过来影响最初发生变化的那种成分。那不同生态系统具有的调节能力有差异吗?什么样的生态系统调节能力更高?

具有下列哪种特点的生态系统稳定性较高( )

A. 食物网关系简单 B. 生物种类多

C. 水分充足 D.食物链较短

师生总结:

(三)破坏因素

教师过渡:虽然生态系统具有自我调节能力来维持稳定性,但是这种调节能力是有限的。一旦外来的破坏因素过大,生态系统稳定性同样会被破坏。而破坏生态系统稳定性的因素有两类?自然因素和人为因素。其中人为因素是最主要的。

下列破坏生态系统稳定性的例子中,不属于人为因素的是( )

A. 墨西哥原油泄漏事件对海洋生物造成严重危害

B. 澳洲大陆引进24只欧洲家兔,结果危害了草原原有生物的生存

C. 冰岛火山灰对生态环境和人类健康造成巨大影响

D. 偷猎造成藏羚羊濒临灭绝

引导学生分析:B 选项造成破坏的原因是人为因素的引种不合理导致生态系统被破坏。

(四)考点突破

1、下列生态系统中,自动调节能力最强的是( )

A. 热带雨林 B. 温带草原 C. 寒带针叶林 D. 北极冰川

2、在一个由水稻、蝗虫、青蛙组成的相对封闭的生态系统中,如果将青蛙杀光,蝗虫的数量变化可以用下列曲线图中的哪一个来表示 ( )

设计意图:生态系统的稳定性在初中阶段要求比较简单,主要通过师生对话形式,加上习题练习帮助学生巩固稳定性的内涵、原因以及破坏因素。

环节五:真题演练

(2015·成都)如图为某森林生态系统中的食物网。请分析回答:

(1)在生态系统中,不同生物之间由于_______关系而形成的

链条式联系,叫做食物链。上图的食物网中有多条食物链,请

写出其中任意一条完整的食物链_____________________。

(2)如图所示的森林生态系统中,属于生产者的生物是_______,

无机环境中的二氧化碳主要是通过这些生产者的_________作用

进入食物链。

(3)当能量顺着食物链逐级传递时,通常每一环节只能把所获

得能量的_______%传递给下一个环节,因此,能量在沿着食物链各个环节的传递过程中逐级递减。据此推测,图中储存能量最少的生物种类应该是_________。

该森林生态系统中,当鼠和兔的数量增多时,植被会________,但食肉动物数量的增加又使鼠和兔的数量_________,森林植被得以恢复。生态系统可以通过这种_______能力,克服系统内部的变化和外来干扰因素的影响,维持相对稳定的状态。

板书设计

【教学反思】

本章内容是每年结业会考中的重点内容,本章复习设计从考点解析到知识梳理到专题的针对性训练,均指向会考。本章内容设计亮点在于习题的选择、改编和创造,每一部分的题都是精挑细选,对相应的知识点很有针对性的复习和训练,也进行了一定的难度和灵活度是提升,取得较好的复习效果。