人民历史选修1专题三1.励精图治的孝文帝改革(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民历史选修1专题三1.励精图治的孝文帝改革(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

励精图治的孝文帝改革

人民版高中历史高二下

选修一专题三北魏孝文帝改革

民族融合铸就了民族向心力、国家凝聚力。

维护民族团结和国家统一是我们的责任和义务。

实现中国梦,振兴中华!

《励精图治的孝文帝改革》

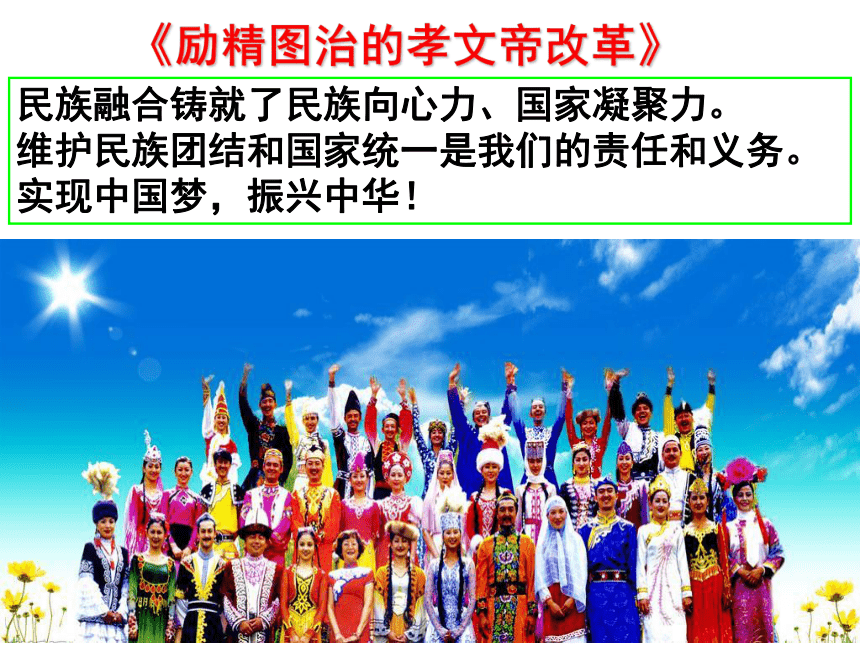

这是位于今天内蒙古自治区的嘎仙洞遗址,洞为天然石洞,在西侧洞壁上,共刻有201个字。它记载了鲜卑族的祖先。它是鲜卑族的发祥地。

嘎仙洞遗址

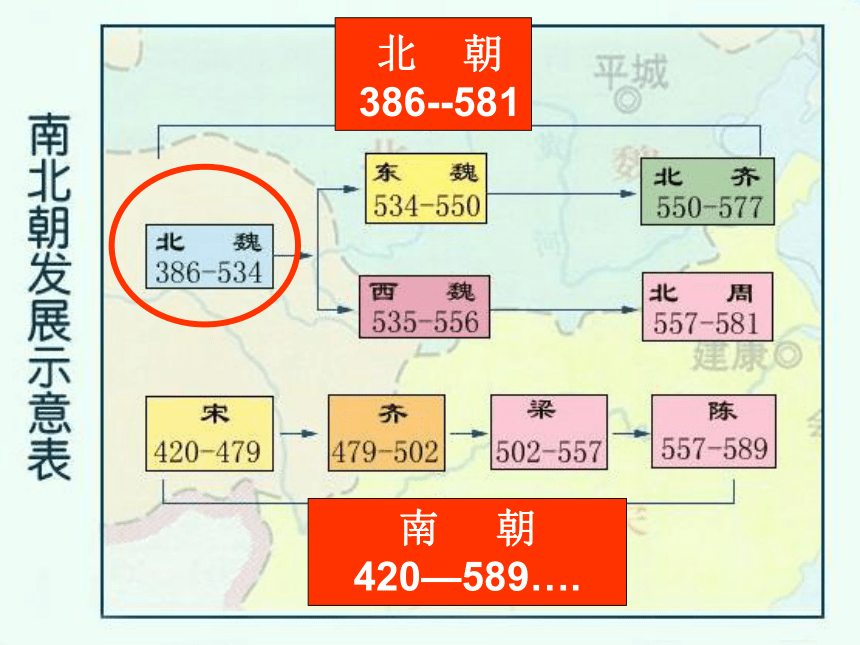

南 朝

420—589….

北 朝

386--581

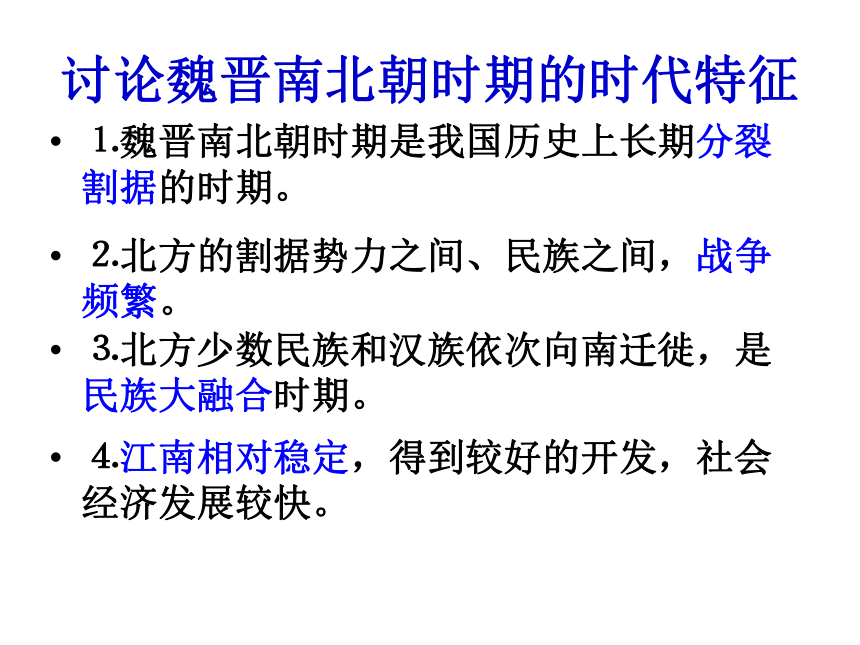

讨论魏晋南北朝时期的时代特征

⒈魏晋南北朝时期是我国历史上长期分裂割据的时期。

⒉北方的割据势力之间、民族之间,战争频繁。

⒊北方少数民族和汉族依次向南迁徙,是民族大融合时期。

⒋江南相对稳定,得到较好的开发,社会经济发展较快。

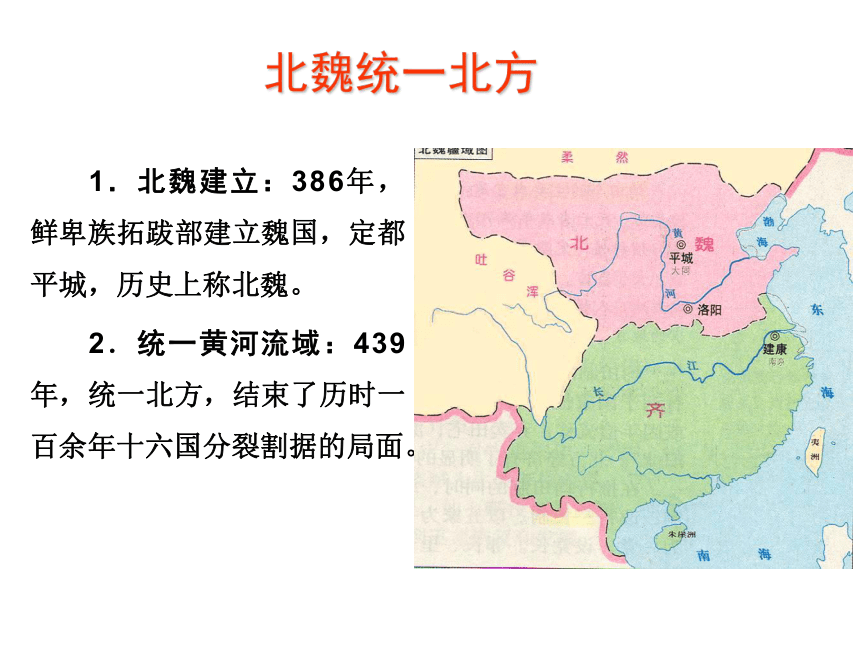

1.北魏建立:386年,鲜卑族拓跋部建立魏国,定都平城,历史上称北魏。

2.统一黄河流域:439年,统一北方,结束了历时一百余年十六国分裂割据的局面。

北魏统一北方

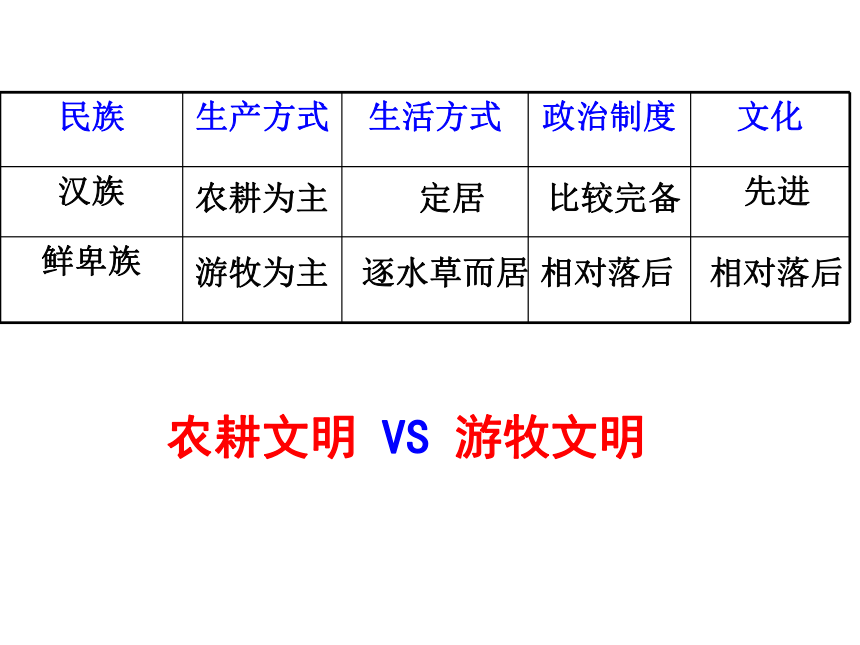

农耕为主

游牧为主

逐水草而居

定居

比较完备

相对落后

先进

相对落后

农耕文明 VS 游牧文明

民族 生产方式 生活方式 政治制度 文化

汉族

鲜卑族

阶级矛盾

民族矛盾

统治危机

由于赋税制度的混乱、租调徭役繁重、贪官横行,阶级矛盾激化。

北魏统治者未能处理好与汉族和其他少数民族的关系,致使矛盾日益尖锐。

阶级矛盾和民族矛盾激化,导致北魏社会动荡不安,面临严重的统治危机。

社会矛盾和统治危机

→必要性

“千古第一后”,北京语言大学教授周思源为什么对她评价这么高?北魏冯太后在孝文帝改革中究竟发挥了什么作用?

听政20年间,主持了前期改革,为孝文帝全面改革奠定了基础。

培养孝文帝,使他具有浓厚的汉文化,为他推行全面和彻底汉化奠定了基础。

冯太后和孝文帝的推动作用→可能性

雅好读书,手不释卷,《五经》之义,览之便讲,学不师授,探其精奥,史传百家,无不该涉。善谈《左》《老》,尤精释义,才藻富赡,好为文章,诗赋铭颂,任兴而作,有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字。 ——《魏书·孝文帝本纪》

孝文帝拓跋宏

(467—499)

三、孝文帝改革的内容

冯太后

孝文帝

建立新制

移风易俗

①易服装、②讲汉话、③改汉姓、④通婚姻、⑤改籍贯

①推行均田制

②整顿吏治,制定官吏俸禄制

③设立三长制

④推行租调制

迁都洛阳

主

持 改革措施 改革

重点

前期

后期

1、均田制

前提 政府掌握大量无主荒地;中央有一定行政效率。

目的 招抚流民,限制土地兼并,缓和阶级矛盾;调动农民生产积极性,恢复发展封建经济,保证赋役;巩固统治。

内容(含义) 政府把控制的土地分配给农民(无主荒地称露田,属国有,最终归政府,不能买卖;已耕土地称桑田,属农民私有,可买卖),农民承担一定赋役。

性质 封建国家土地所有制。

作用 促进少数民族封建化、民族融合;延续到唐朝前期。

备注 没有废除封建土地私有制;官吏、地主利益没有受损。

2、整顿吏治

原因 吏治腐败,影响财政收入,加重人民负担,激化社会矛盾,危及统治。

具体措施 政绩考核决定任期制、严惩贪赃枉法、俸禄制。

作用 促进北魏政权汉化(封建化);加强中央集权。

备注

必须建立一套有效的监督机制。

迁都洛阳

洛阳保守势力强大,不利于改革

从平城方面看

政治

经济

军事

文化

从洛阳方面看

有利于争取汉族地主的合作

气候恶劣,交通不便,生产不能满足需要

地处黄河之南,农业生产发达

易受强敌威胁,不利于控制中原

利于控制中原,并举兵南下征服“南齐”

落后的少数民族文化

先进的汉族文化,数个朝代之都

推动了洛阳的繁盛

北魏都城

政治经济中心

城市规模宏大

革除易俗(汉化)

大大加速了北魏政权的封建化进程

尊儒崇经,兴办学校

恢复汉族礼乐制度

采纳汉族封建统治制度

采纳汉族的

典章制度

以洛阳为原籍

改籍贯

联姻把血缘联在一起

通婚姻

改汉姓,定门第等级

改汉姓

断诸北语,一从正音

讲汉话

促进了鲜卑人对汉族文化

的认同;争取到汉族地主

对北魏朝廷的支持;推动

了政权向汉族王朝统治模

式的转化。

鲜卑贵族一律改穿汉装

易服装

移

风

易

俗

措施

内容

作用

改汉姓

鲜卑族姓氏 汉族姓氏

拓跋氏 元氏

丘穆陵氏 穆氏

步六孤氏 陆氏

贺赖氏 贺氏

拔拔氏 长孙氏

独孤氏 刘氏

北魏孝文帝改革

经济上:均田制

政治上:整顿吏治

地理位置上:迁都洛阳

文化上:革除旧俗

北魏孝文帝改革

缓和了民族矛盾,

巩固了封建统治,

促进了民族融合,

为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。

使北方经济恢复发展(农业生产的发展),洛阳繁盛,成为国际性商业城市,为后来隋朝的统一奠定了物质基础。

经济

改革的影响

政治

民族

促进了北方民族大融合。

巩固了北魏的统治,推动了北魏政权的封建化。

总之,这是一场少数民族封建化的成功改革,以上情况为隋唐大一统和经济文化上的发展奠定了基础。

局限

全盘汉化,没有保持本民族的特色,使得鲜卑拓跋部逐渐融入其他民族而消亡了。

换个角度看影响

一、生产方式农耕化:促进了北方社会经济

的复苏和繁荣;

二、社会制度封建化:加速了北魏政权封建

化进程;

三、生活方式汉族化:缓和民族矛盾,巩固

封建统治,促进民族融合,为结束分裂

走向统一奠定基础。

孝文帝改革成功的原因

深度分析

(1)顺应历史发展的潮流——改革成功的根本原因

(2)内容全面,措施得力

(3)冯太后的支持和孝文帝的胆略和卓识,冲破阻力,毅然改革

(4)符合民族融合的趋势和各族人民的愿望

从孝文帝改革中得出什么启示

(1)改革的必要性:与时俱进,适时改革

(2)对改革的具体要求:措施、权力、个人等等

(3)改革的曲折性:利益再分配,既得利益反对,复杂、艰巨性

(4)先进必然战胜落后:民族融合与孝文帝改革互为因果关系

北魏建立

统一黄河流域

推动经济发展

阶级与民族矛盾日益尖锐

改革迫在眉睫

推行新制

迁都洛阳

移风易俗

冯太后与孝文帝锐意改革

推动经济发展

推动封建化

推动民族融合

本课小结

1.孝文帝改革是中国历史上少数民族政权的一次改革,促使孝文帝改革的动力是( )

A.挽救北魏统治的危机

B.孝文帝谦虚好学,热爱汉文化

C.孝文帝要求实行民族平等团结

D.排除冯太后影响,加强皇权

解析: 本题主要考查学生分析判断问题的能力。摆脱危机、巩固统治是孝文帝改革的基本出发点,故A项正确。

答案: A

2.史书曾称颂孝文帝时代“肃明纲纪,赏罚必行,肇革旧轨,时多奉法”(《魏书·良吏传序》)。这种状况出现的主要原因是( )

A.整顿吏治,实行俸禄制 B.移风易俗

C.推行均田制和新租调制 D.迁都洛阳

解析: 本题考查学生阅读材料、提取信息的能力。从材料可以看出,整顿纲纪,赏罚严明,改革旧制,官吏多遵纪守法,也就是说吏治有所好转,所以符合题意的是A项。

答案: A

3.《悲平城》诗云:“悲平城,驱马入云中。阴山常晦雪,荒松无罢风。”童谣曰:纥于山头冻死雀,何不飞去生处乐?诗歌和童谣说明了( )

①平城地理位置偏远、环境恶劣 ②平城是鲜卑族元老集中的地方,保守势力十分强大 ③孝文帝迁都洛阳的必要性 ④北方常受强敌柔然的骚扰

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

解析: 诗歌和童谣都反映了平城环境的恶劣,这也是孝文帝迁都洛阳的主要原因之一。

答案: C

练规范、练技能、练速度

作业:课后习题

励精图治的孝文帝改革

人民版高中历史高二下

选修一专题三北魏孝文帝改革

民族融合铸就了民族向心力、国家凝聚力。

维护民族团结和国家统一是我们的责任和义务。

实现中国梦,振兴中华!

《励精图治的孝文帝改革》

这是位于今天内蒙古自治区的嘎仙洞遗址,洞为天然石洞,在西侧洞壁上,共刻有201个字。它记载了鲜卑族的祖先。它是鲜卑族的发祥地。

嘎仙洞遗址

南 朝

420—589….

北 朝

386--581

讨论魏晋南北朝时期的时代特征

⒈魏晋南北朝时期是我国历史上长期分裂割据的时期。

⒉北方的割据势力之间、民族之间,战争频繁。

⒊北方少数民族和汉族依次向南迁徙,是民族大融合时期。

⒋江南相对稳定,得到较好的开发,社会经济发展较快。

1.北魏建立:386年,鲜卑族拓跋部建立魏国,定都平城,历史上称北魏。

2.统一黄河流域:439年,统一北方,结束了历时一百余年十六国分裂割据的局面。

北魏统一北方

农耕为主

游牧为主

逐水草而居

定居

比较完备

相对落后

先进

相对落后

农耕文明 VS 游牧文明

民族 生产方式 生活方式 政治制度 文化

汉族

鲜卑族

阶级矛盾

民族矛盾

统治危机

由于赋税制度的混乱、租调徭役繁重、贪官横行,阶级矛盾激化。

北魏统治者未能处理好与汉族和其他少数民族的关系,致使矛盾日益尖锐。

阶级矛盾和民族矛盾激化,导致北魏社会动荡不安,面临严重的统治危机。

社会矛盾和统治危机

→必要性

“千古第一后”,北京语言大学教授周思源为什么对她评价这么高?北魏冯太后在孝文帝改革中究竟发挥了什么作用?

听政20年间,主持了前期改革,为孝文帝全面改革奠定了基础。

培养孝文帝,使他具有浓厚的汉文化,为他推行全面和彻底汉化奠定了基础。

冯太后和孝文帝的推动作用→可能性

雅好读书,手不释卷,《五经》之义,览之便讲,学不师授,探其精奥,史传百家,无不该涉。善谈《左》《老》,尤精释义,才藻富赡,好为文章,诗赋铭颂,任兴而作,有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字。 ——《魏书·孝文帝本纪》

孝文帝拓跋宏

(467—499)

三、孝文帝改革的内容

冯太后

孝文帝

建立新制

移风易俗

①易服装、②讲汉话、③改汉姓、④通婚姻、⑤改籍贯

①推行均田制

②整顿吏治,制定官吏俸禄制

③设立三长制

④推行租调制

迁都洛阳

主

持 改革措施 改革

重点

前期

后期

1、均田制

前提 政府掌握大量无主荒地;中央有一定行政效率。

目的 招抚流民,限制土地兼并,缓和阶级矛盾;调动农民生产积极性,恢复发展封建经济,保证赋役;巩固统治。

内容(含义) 政府把控制的土地分配给农民(无主荒地称露田,属国有,最终归政府,不能买卖;已耕土地称桑田,属农民私有,可买卖),农民承担一定赋役。

性质 封建国家土地所有制。

作用 促进少数民族封建化、民族融合;延续到唐朝前期。

备注 没有废除封建土地私有制;官吏、地主利益没有受损。

2、整顿吏治

原因 吏治腐败,影响财政收入,加重人民负担,激化社会矛盾,危及统治。

具体措施 政绩考核决定任期制、严惩贪赃枉法、俸禄制。

作用 促进北魏政权汉化(封建化);加强中央集权。

备注

必须建立一套有效的监督机制。

迁都洛阳

洛阳保守势力强大,不利于改革

从平城方面看

政治

经济

军事

文化

从洛阳方面看

有利于争取汉族地主的合作

气候恶劣,交通不便,生产不能满足需要

地处黄河之南,农业生产发达

易受强敌威胁,不利于控制中原

利于控制中原,并举兵南下征服“南齐”

落后的少数民族文化

先进的汉族文化,数个朝代之都

推动了洛阳的繁盛

北魏都城

政治经济中心

城市规模宏大

革除易俗(汉化)

大大加速了北魏政权的封建化进程

尊儒崇经,兴办学校

恢复汉族礼乐制度

采纳汉族封建统治制度

采纳汉族的

典章制度

以洛阳为原籍

改籍贯

联姻把血缘联在一起

通婚姻

改汉姓,定门第等级

改汉姓

断诸北语,一从正音

讲汉话

促进了鲜卑人对汉族文化

的认同;争取到汉族地主

对北魏朝廷的支持;推动

了政权向汉族王朝统治模

式的转化。

鲜卑贵族一律改穿汉装

易服装

移

风

易

俗

措施

内容

作用

改汉姓

鲜卑族姓氏 汉族姓氏

拓跋氏 元氏

丘穆陵氏 穆氏

步六孤氏 陆氏

贺赖氏 贺氏

拔拔氏 长孙氏

独孤氏 刘氏

北魏孝文帝改革

经济上:均田制

政治上:整顿吏治

地理位置上:迁都洛阳

文化上:革除旧俗

北魏孝文帝改革

缓和了民族矛盾,

巩固了封建统治,

促进了民族融合,

为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。

使北方经济恢复发展(农业生产的发展),洛阳繁盛,成为国际性商业城市,为后来隋朝的统一奠定了物质基础。

经济

改革的影响

政治

民族

促进了北方民族大融合。

巩固了北魏的统治,推动了北魏政权的封建化。

总之,这是一场少数民族封建化的成功改革,以上情况为隋唐大一统和经济文化上的发展奠定了基础。

局限

全盘汉化,没有保持本民族的特色,使得鲜卑拓跋部逐渐融入其他民族而消亡了。

换个角度看影响

一、生产方式农耕化:促进了北方社会经济

的复苏和繁荣;

二、社会制度封建化:加速了北魏政权封建

化进程;

三、生活方式汉族化:缓和民族矛盾,巩固

封建统治,促进民族融合,为结束分裂

走向统一奠定基础。

孝文帝改革成功的原因

深度分析

(1)顺应历史发展的潮流——改革成功的根本原因

(2)内容全面,措施得力

(3)冯太后的支持和孝文帝的胆略和卓识,冲破阻力,毅然改革

(4)符合民族融合的趋势和各族人民的愿望

从孝文帝改革中得出什么启示

(1)改革的必要性:与时俱进,适时改革

(2)对改革的具体要求:措施、权力、个人等等

(3)改革的曲折性:利益再分配,既得利益反对,复杂、艰巨性

(4)先进必然战胜落后:民族融合与孝文帝改革互为因果关系

北魏建立

统一黄河流域

推动经济发展

阶级与民族矛盾日益尖锐

改革迫在眉睫

推行新制

迁都洛阳

移风易俗

冯太后与孝文帝锐意改革

推动经济发展

推动封建化

推动民族融合

本课小结

1.孝文帝改革是中国历史上少数民族政权的一次改革,促使孝文帝改革的动力是( )

A.挽救北魏统治的危机

B.孝文帝谦虚好学,热爱汉文化

C.孝文帝要求实行民族平等团结

D.排除冯太后影响,加强皇权

解析: 本题主要考查学生分析判断问题的能力。摆脱危机、巩固统治是孝文帝改革的基本出发点,故A项正确。

答案: A

2.史书曾称颂孝文帝时代“肃明纲纪,赏罚必行,肇革旧轨,时多奉法”(《魏书·良吏传序》)。这种状况出现的主要原因是( )

A.整顿吏治,实行俸禄制 B.移风易俗

C.推行均田制和新租调制 D.迁都洛阳

解析: 本题考查学生阅读材料、提取信息的能力。从材料可以看出,整顿纲纪,赏罚严明,改革旧制,官吏多遵纪守法,也就是说吏治有所好转,所以符合题意的是A项。

答案: A

3.《悲平城》诗云:“悲平城,驱马入云中。阴山常晦雪,荒松无罢风。”童谣曰:纥于山头冻死雀,何不飞去生处乐?诗歌和童谣说明了( )

①平城地理位置偏远、环境恶劣 ②平城是鲜卑族元老集中的地方,保守势力十分强大 ③孝文帝迁都洛阳的必要性 ④北方常受强敌柔然的骚扰

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

解析: 诗歌和童谣都反映了平城环境的恶劣,这也是孝文帝迁都洛阳的主要原因之一。

答案: C

练规范、练技能、练速度

作业:课后习题

同课章节目录

- 专题一 梭伦改革

- 一 雅典往何处去

- 二 奠定雅典民主基石的政治改革

- 专题二 商鞅变法

- 一 ‘治世不一道,便国不必法古’

- 二 秦国的崛起

- 专题三 北魏孝文帝改革

- 一 励精图治的孝文帝改革

- 二 北方经济的逐惭恢复

- 专题四 王安石变法

- 一 积贫积弱的北宋

- 二 王安石变法

- 专题五 欧洲的宗教改革

- 一 神圣的中心组织--天主教

- 二 欧洲各国的宗教改革

- 专题六 穆罕默德·阿里改革

- 一 亟待拯救的文明古国

- 二 中兴埃及的改革

- 专题七 1861年俄国农奴制改革

- 一 危机笼罩下的俄国

- 二 自上而下的改革

- 专题八 日本明治维新

- 一 走向崩溃的幕府政权

- 二 明治维新的举措

- 三 迅速崛起的日本

- 专题九 戊戌变法

- 一 酝酿中的变革

- 二 百日维新