梦回童年-Photoshop色彩调整

文档属性

| 名称 | 梦回童年-Photoshop色彩调整 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 信息技术(信息科技) | ||

| 更新时间 | 2009-01-28 14:49:00 | ||

图片预览

文档简介

梦回童年——Photoshop色彩调整

东莞市莞城二中:彭玉明

教学对象分析与教学设计

1、高一的学生求知欲强,思维活跃,视野开阔,富有个性,他们的感知能力和思考能力明显提高,比初中时更能够自觉而专一地完成学习活动。在教学中为学生留出自由发挥的空间,能有效的提高学生的学习兴趣。

2、高一的学生在初中的学习中已积累了一定的信息技术应用知识,具备了一定的信息素养,他们渴望学到更多更有趣的信息技术知识。

教学需要分析与教学设计

新课程标准中特别强调从问题解决出发,让学生亲历处理信息、开展交流、相互合作的过程。特别强调结合学生的生活和学习实际设计问题,让学生在活动过程中掌握应用信息技术解决问题的思想和方法,为此,我设计了制作家庭电子相册这样一个切合实际生活的任务,让学生利用所学的Photoshop色彩调整知识,对自己童年的老照片进行加工润色,在自主探究式的学习过程中,回忆快乐童年,体验亲情,感悟人生,并增强自己的美术修养,促使他们去发现美、创造美、鉴赏美。

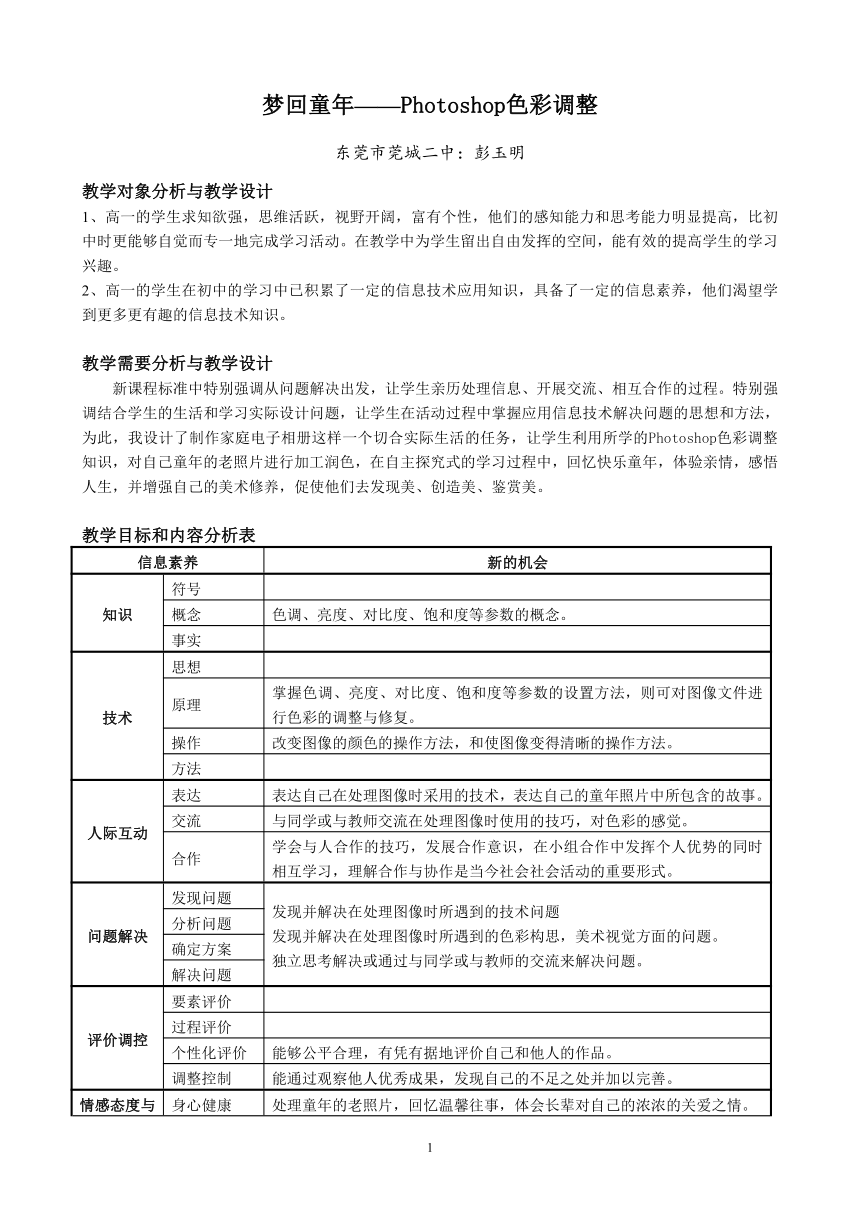

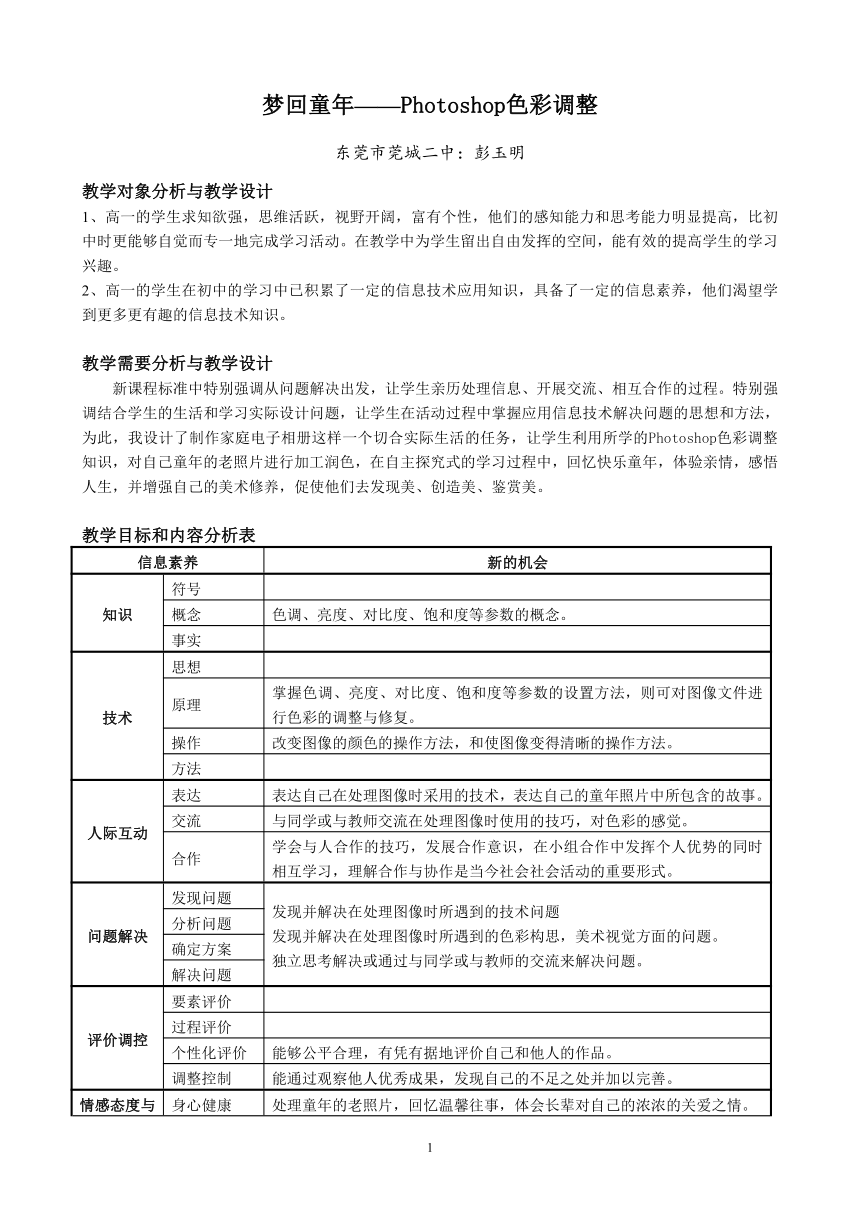

教学目标和内容分析表

信息素养 新的机会

知识 符号

概念 色调、亮度、对比度、饱和度等参数的概念。

事实

技术 思想

原理 掌握色调、亮度、对比度、饱和度等参数的设置方法,则可对图像文件进行色彩的调整与修复。

操作 改变图像的颜色的操作方法,和使图像变得清晰的操作方法。

方法

人际互动 表达 表达自己在处理图像时采用的技术,表达自己的童年照片中所包含的故事。

交流 与同学或与教师交流在处理图像时使用的技巧,对色彩的感觉。

合作 学会与人合作的技巧,发展合作意识,在小组合作中发挥个人优势的同时相互学习,理解合作与协作是当今社会社会活动的重要形式。

问题解决 发现问题 发现并解决在处理图像时所遇到的技术问题发现并解决在处理图像时所遇到的色彩构思,美术视觉方面的问题。独立思考解决或通过与同学或与教师的交流来解决问题。

分析问题

确定方案

解决问题

评价调控 要素评价

过程评价

个性化评价 能够公平合理,有凭有据地评价自己和他人的作品。

调整控制 能通过观察他人优秀成果,发现自己的不足之处并加以完善。

情感态度与价值观 身心健康 处理童年的老照片,回忆温馨往事,体会长辈对自己的浓浓的关爱之情。

信息意识 利用现代信息技术来处理在生活中遇到的一些事情。

作品欣赏 通过欣赏他人的精彩图像,提高欣赏水平,并学会了如何取他人之长处。

行为规范

价值内化 促使学生热爱生活,美化生活,关爱同辈,孝敬长辈。

教学过程设计

一、课前准备工作

1、提前布置学生收集童年时的老照片,并上交教师扫描成图像文件:对照片的要求如下:

▲照片张数:每位学生2到3张。

▲必须有与亲友的合影,如果照片中包括着有趣的故事则最佳,尽量是自己不同年龄段的照片。

2、印发材料《你了解色彩吗?》,布置学生提前阅读,旨在让学生了解关于色彩的一些基本知识,阅读材料内容见附录。

二、教学环节

任务的提出

每个家庭都会有许多老照片,记录着岁月的流逝,孩子的成长……,鼓励学生做一个精美的家庭电子相册,由于老照片放置时间较长,经扫描采集后的图像色彩有不少缺陷,比如说颜色暗淡,层次模糊等,本节课的任务就是让学生通过对Photoshop的学习来对图像进行色彩调整,使图像变得完美。

新课引入

在大屏幕上展示两张图像文件,一张是教师本人的数码生活照,照片色彩艳鲜,清晰度高,层次分明,另一张是一位学生的童年老照片,照片色彩暗淡,清晰度较差。

◇教师:先对两张照片做一个简介,再提问,这两张照片在图像质量方面有何不同?

☆学生:两张照片引起了他们的兴趣,展开讨论,并举手回答。

◇教师:两张照片的图像质量有很大差距,那图像质量与什么有关呢?接着引入色调、亮度、对比度、饱和度等参数的概念,掌握这些参数的设置方法,就可以把图像文件修复到理想的状态。

学习新课

教师指导学生使用“在线课堂”中的Photoshop色彩调整一节,由任务的需要促使学生自主学习,并通过主动探索来解决问题。主要知识点如下:

① 改变图像颜色的原理与操作方法。

② 使图像变得清晰的原理与操作方法。

③ 图像的亮度、对比度、饱和度的调整。

④ 重要提示:在“图像”菜单中的“调整”项目中有着多种图像色彩调整选项,适合不同场合使用,请学生去尝试一下。

⑤ 观察:在对图像进行调整时,如果是通过曲线的方式,请观察当曲线变化时,图像的变化情况。

⑥ 探究:同样的效果,除了教师提供的操作方法,还有其它的操作方法,请学生探究。

⑦ 作品欣赏:提供多张高质量的图像供学生欣赏,懂得一张好的图像所具备的要求。

具体形式:

▲ 采用2到3位学生为一小组的形式合作学习、相互交流、相互促进,每位学生量力而行完成一张照片以上的任务。

▲ 分层教学:能力强的学生可利用“图像”菜单中的“调整”项目中的其它选项,对图像进行进一步的修复,并实现一种效果多种操作方法。

▲ 教师时刻保持与学生的交流、并选择几位学生做“小助教”,和教师一起进行多方位指导。努力营造开放式的教学环境,鼓励学生对同一种处理效果积极寻求不同操作方法。

(教师构想:由于学生所处理的图片是自己的童年老照片,必然兴趣盎然,愉快地学习与操作,当一张精彩亮丽的图片逐渐展现在眼前时,他们仿佛回到了无忧无虑的童年,仿佛又沉浸在长辈的关爱中……,这样就使得一种美好的情感渗透于学习、问题解决之中,并相互作用和影响。)

学生讲述老照片的故事并演示操作要点

由学生上讲台演示(要求:图像处理得好,照片有意思)

讲述老照片的故事:介绍照片上的人物,那年的我多少岁,是在怎样的情况下照了这张相,当时一些有趣的生活小事……,以此来锻炼学生的口头表达能力。

再演示并简述操作要点,或论述自己的新发现,新方法。

逐步引导学生以较优秀的图像为样板来审视自己所处理的图像,找出差距,促进学生的进步。

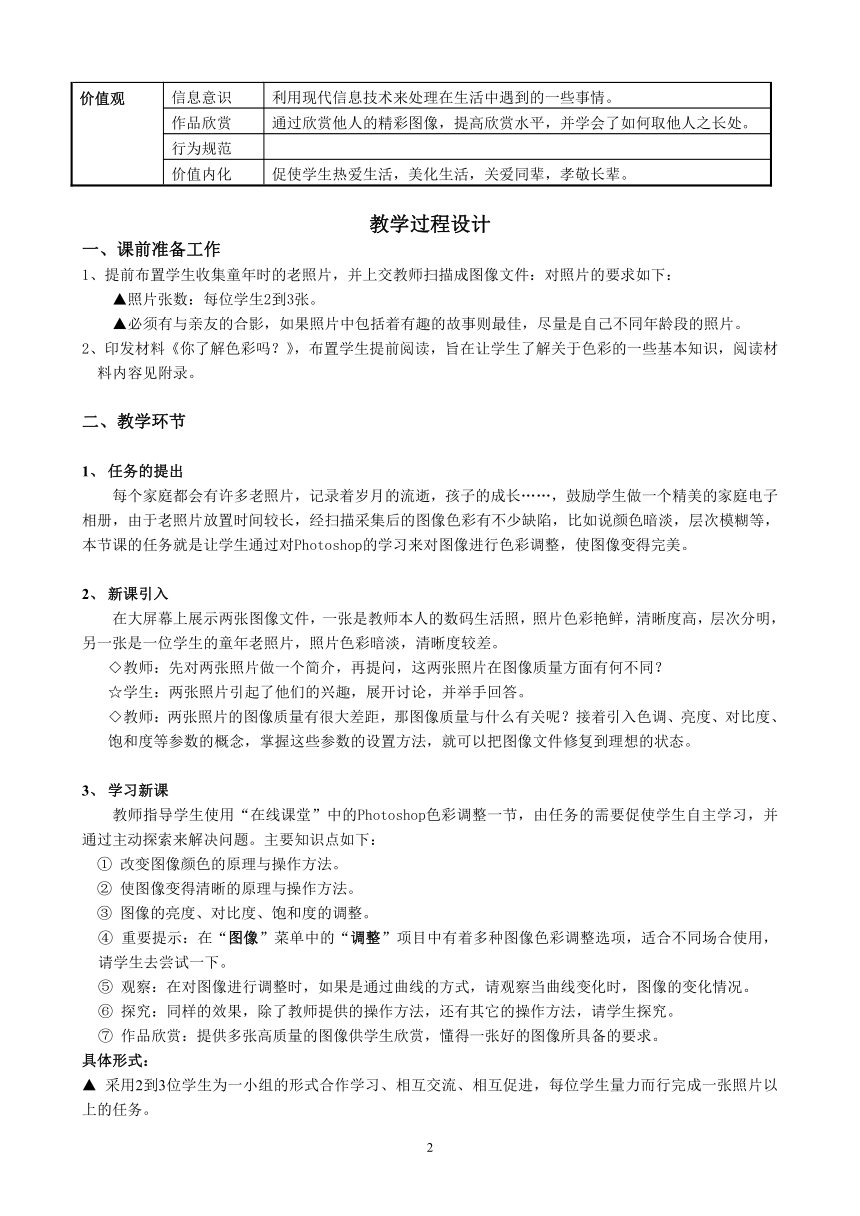

全班网上投票评选本节课的“明星学生”,符合下表的要求即可成为“明星学生”:

要 求 表 现

图像处理 图像处理得好,颜色丰富,清晰度好,并积极探究找出与教材不同的操作方法

语言表达 老照片的故事叙述得条理清楚、感人、表现出热爱生活、崇尚亲情的态度。

课堂表现 学习过程中能遵守课堂纪律,不大声喧哗,不影响其它同学的学习。

教学扩展

① 任务扩展:

◇教师:假如有一张图像是用来做网页背景的,那我们是否还是要把图像变得清晰、色彩鲜艳呢?

☆学生:讨论、探究,得出结论,不能,必须对图像进行淡化处理。

◇教师:用什么方法来实现呢?

☆学生:讨论总结出用降低饱和度、对比度,提高亮度来实现,再对教师提供的一张东莞城市面貌的图像进行淡化处理(或者自选其它图片处理)。

② 知识扩展:

◇教师:同学们,老照片经过你们的妙手,现在已重放光彩,现在我们还可以再做些什么使我们的老照片更加精美呢?

☆学生:思考,讨论,举手回答。

◇教师:引导学生从几个方面考虑,如在照片上加特色文字、富有创意地合成图像等,并鼓励学生学好后面的Photoshop知识,制作出更精彩的图像。

③ 课外知识的扩展:登录以下网站继续学习更多的Photoshop图像处理技巧。

http://www.hongen.com/pc/tools/media/pictool/pshop/ps0101.htm

http://www./softxue/che/photo.htm

教学评价

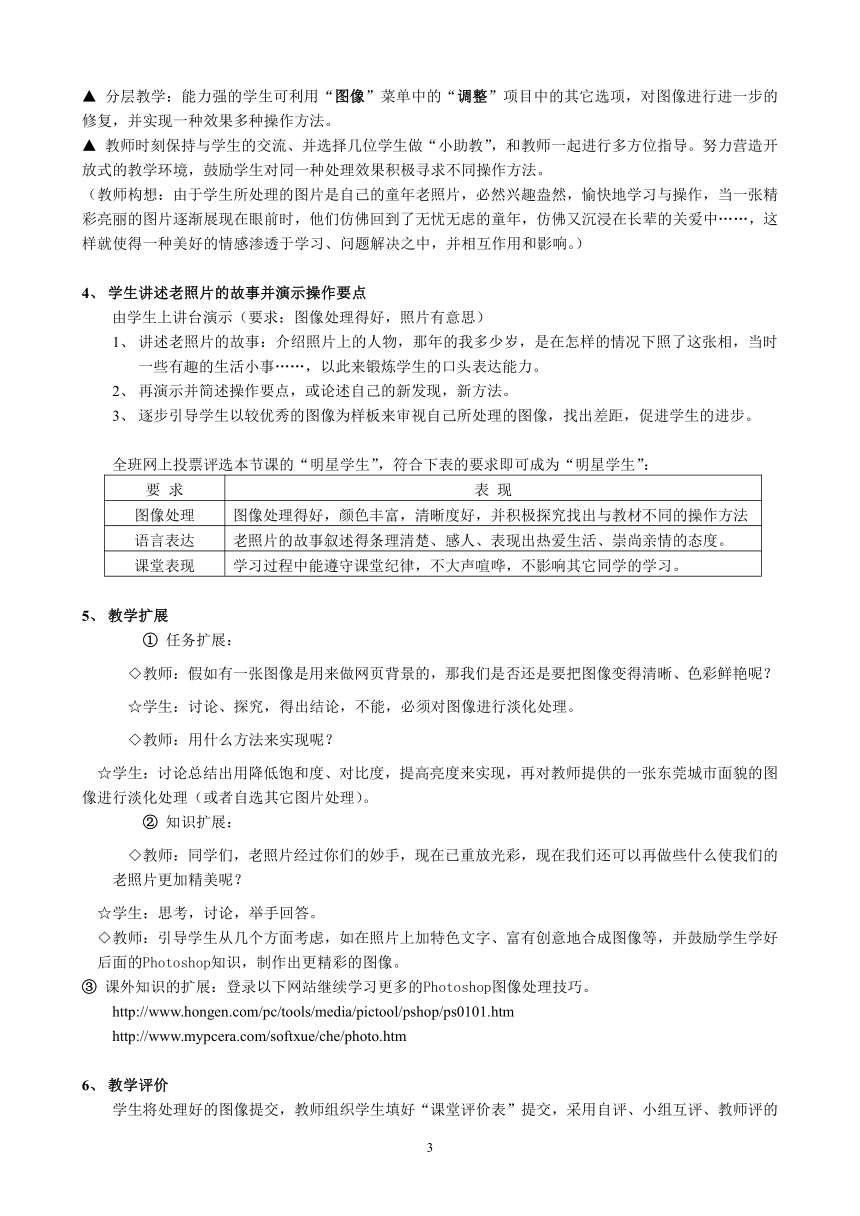

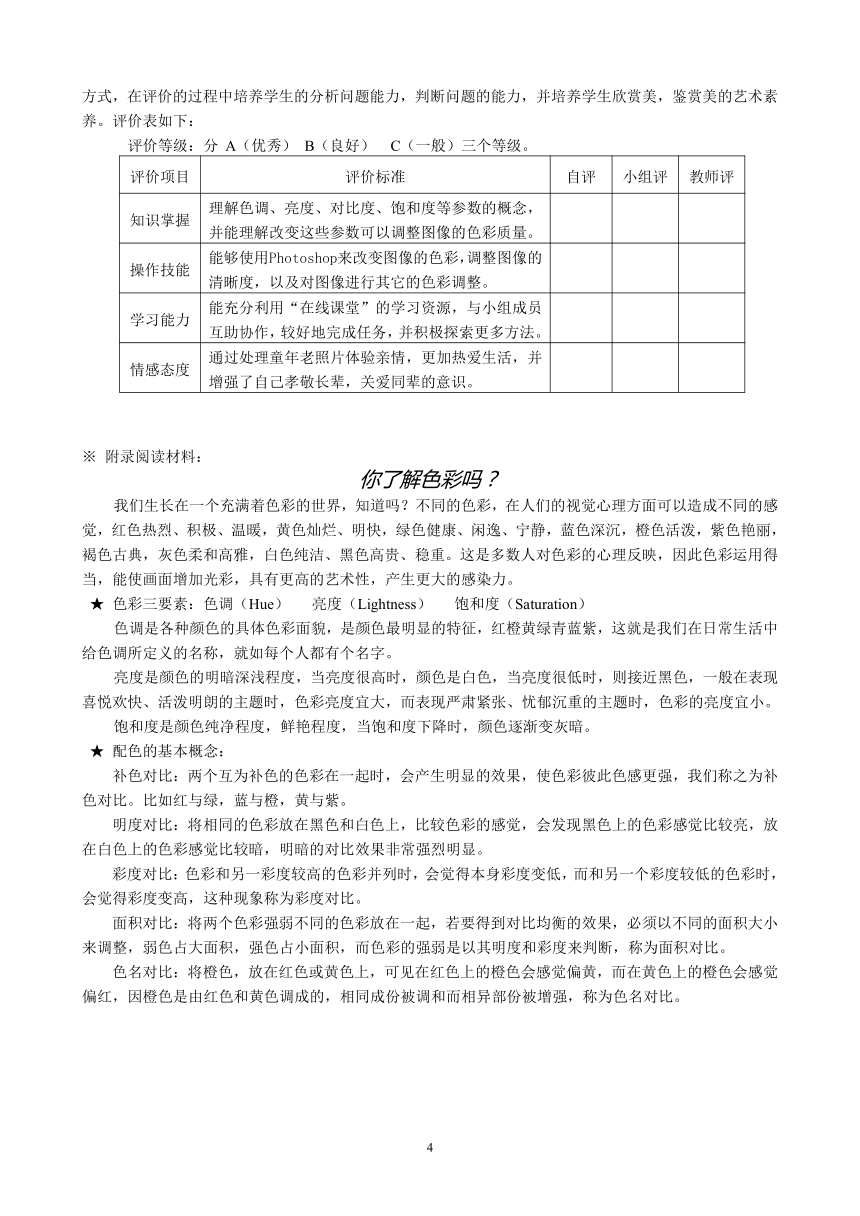

学生将处理好的图像提交,教师组织学生填好“课堂评价表”提交,采用自评、小组互评、教师评的方式,在评价的过程中培养学生的分析问题能力,判断问题的能力,并培养学生欣赏美,鉴赏美的艺术素养。评价表如下:

评价等级:分 A(优秀) B(良好) C(一般)三个等级。

评价项目 评价标准 自评 小组评 教师评

知识掌握 理解色调、亮度、对比度、饱和度等参数的概念,并能理解改变这些参数可以调整图像的色彩质量。

操作技能 能够使用Photoshop来改变图像的色彩,调整图像的清晰度,以及对图像进行其它的色彩调整。

学习能力 能充分利用“在线课堂”的学习资源,与小组成员互助协作,较好地完成任务,并积极探索更多方法。

情感态度 通过处理童年老照片体验亲情,更加热爱生活,并增强了自己孝敬长辈,关爱同辈的意识。

※ 附录阅读材料:

你了解色彩吗?

我们生长在一个充满着色彩的世界,知道吗?不同的色彩,在人们的视觉心理方面可以造成不同的感觉,红色热烈、积极、温暖,黄色灿烂、明快,绿色健康、闲逸、宁静,蓝色深沉,橙色活泼,紫色艳丽,褐色古典,灰色柔和高雅,白色纯洁、黑色高贵、稳重。这是多数人对色彩的心理反映,因此色彩运用得当,能使画面增加光彩,具有更高的艺术性,产生更大的感染力。

★ 色彩三要素:色调(Hue) 亮度(Lightness) 饱和度(Saturation)

色调是各种颜色的具体色彩面貌,是颜色最明显的特征,红橙黄绿青蓝紫,这就是我们在日常生活中给色调所定义的名称,就如每个人都有个名字。

亮度是颜色的明暗深浅程度,当亮度很高时,颜色是白色,当亮度很低时,则接近黑色,一般在表现喜悦欢快、活泼明朗的主题时,色彩亮度宜大,而表现严肃紧张、忧郁沉重的主题时,色彩的亮度宜小。

饱和度是颜色纯净程度,鲜艳程度,当饱和度下降时,颜色逐渐变灰暗。

★ 配色的基本概念:

补色对比:两个互为补色的色彩在一起时,会产生明显的效果,使色彩彼此色感更强,我们称之为补色对比。比如红与绿,蓝与橙,黄与紫。

明度对比:将相同的色彩放在黑色和白色上,比较色彩的感觉,会发现黑色上的色彩感觉比较亮,放在白色上的色彩感觉比较暗,明暗的对比效果非常强烈明显。

彩度对比:色彩和另一彩度较高的色彩并列时,会觉得本身彩度变低,而和另一个彩度较低的色彩时,会觉得彩度变高,这种现象称为彩度对比。

面积对比:将两个色彩强弱不同的色彩放在一起,若要得到对比均衡的效果,必须以不同的面积大小来调整,弱色占大面积,强色占小面积,而色彩的强弱是以其明度和彩度来判断,称为面积对比。

色名对比:将橙色,放在红色或黄色上,可见在红色上的橙色会感觉偏黄,而在黄色上的橙色会感觉偏红,因橙色是由红色和黄色调成的,相同成份被调和而相异部份被增强,称为色名对比。

制 作 文 字 动 画

广东省东莞市莞城二中 谢均辉

教学内容:广东省高级中学课本信息技术第二册90~94页

教学目标

知识目标:

熟练掌握形状和动作渐变动画的操作方法。

能力目标:

通过自主学习、探究和实践,培养学生的信息素养,以及提高学生自主获取、分析、加工、利用、评价信息的能力。

提高学生的审美和艺术创新能力,培养学生的美术设计理念。

学会运用对比、分析、总结的方法去解决问题。

情感目标:

提倡文明,礼貌用语。

鼓励学生的创新意识和激发学生的创造性。

培养学生与人沟通、合作、互助的能力。

重点、难点:

形状和动作渐变动画的操作区别。

效果选项的灵活运用。

艺术创新和审美。

教学方法:任务启动式,学生自主学习、探究和实践。

设计思路: 高中新课程标准贯彻了以信息素养为核心学习目标的思想,将教学目标设定为:“培养学生良好的信息素养,把信息技术作为支持终身学习和合作学习的手段”。这些素养所表现的是知识与技能,过程与方法、情感态度与价值观的融合。我尝试着围绕课新标的核心设计了这堂课。

本课在知识与技能方面要解决的问题是让学生掌握渐变动画的操作方法,我采用的是方法是先设问,引导学生用对比的方法去解决同质异构的问题。同样是渐变动画却有着不同的特点和操作方法,只有通过对比,才能发现两者间的区别,为后面的学生自主学习打下基础。然后是通过教师提供的学习资源,让学生自主探究和实践。在这个过程中我鼓励学生创新、个性化和使用多种方法去完成任务。最后,通过自我评价与总结,让学生去发现和寻找自己的不足和优点,取长补短,不断完善。

本课的创新点是:

教会学生在自主学习和实践的过程中运用对比、总结的方法去分析和解决问题。

注重将所学的信息技术用到现实生活中去,解决实际问题。

培养学生的创新精神和实践能力。

注重艺术创意,审美情趣、提高艺术创造力。

教学过程 设计意图

导入欣赏作品一:由英语字母“How are you” 变形为“你好吗?”的动画。欣赏作品二:由英语字母“How are you”由小到大、由快到慢、由浅入深的渐变动画。设问,找区别教师问:大家仔细观察这两件作品,它们在动画的渐变过程中有何不同?作品一作品二渐变类型形状渐变动作渐变 渐变内容基本形状、色彩缩放、旋转、色彩概念形状渐变:是渐变动画的一种,它是以一个对象的最初状态出现,然后随着时间的推移,一步一步变形到最终状态的一个过程。动作渐变:它是以一个对象的最初状态出现,然后随着时间的推移,逐步进行旋转、缩放,移动、颜色变化。重点提示(示范)只能使用在同一层的矢量图对象,而任何组合体、图像、组件、文本都不能创建形状渐变效果,如需要令这些对象产生形状效果,必须将它们打散。能使用在同一层的任何组合体、图像、组件、文本都能创建动作渐变效果。提出任务(教师)教师:大家在日常说话中用的最多的是哪些词语。学生:哇噻、乞线(神经)、去死、好衰、好COOL等等。教师:这些口头禅已成为校园时髦语言,而文明用语却离我们越来越远。我们能不能设计一些“倡导文明,礼貌用语”的文字小动画发布在学校的校园网上,以此来推普大家文明用语。任务一:将文明用语的宣传文字进行各种动作变形。范图欣赏:1、由“您 、请”每个字由浅到深,由大到小、从右上侧飞到中心位置,再慢慢消失,最后快速由浅到深出现“同学,请带上她们”。最后变成一点再消失。 2、 “您好”由浅到深,再慢慢消失,再用同样的渐变效果,将“早安”再变成“温馨的问候,晴朗的开端”。 任务二:将文明用语的宣传文字进行缩放、旋转、色彩等形状变形。范图欣赏:3、由“对不起”变成“没关系”再变成“一双握住的手”“hello”变形为“您好”,再变形为世界地图,最后变成一段文字“文明无处不在”。创作过程 1、 构思: 从内容和艺术两方面去创新,(内容)如范图欣赏2, 激发学生的兴趣和好奇心。

设问,激发思考,让学生在做任务前了解两种渐变动画的本质区别。为下一步自主学习、探究动画的操作方法打下基础。

提出任务,自主学习,探究、实践。范图欣赏,拓宽视野,开阔思路,激发创意。

教学过程 设计意图

“同学,请带上她们”包含着文明时常被我们的同学所遗忘,就像母亲的叮嘱一样文明要时时记于心中的意思。(艺术)如范图欣赏3,“通过握住的手”代替文字,造型更为变化多端,形式美感强。 2、制作动画: 可以参考书中90~94的制作文字渐变动画的操作方法或者在教师机中浏览制作方法自主学习完成任务。动画渐变的方法有很多,可以尝试用不同的,方便自己操作的方法去完成任务。 3、整体调整:色彩搭配,构图是否合理,造型是否准确。4、测试动画作品要求:1、动画制作方法得当,动画流畅,动感强、过渡自然。 2、艺术形式富有创意,有强烈的视觉冲击力。 3、色彩搭配得当,构图合理。分层学习:1、自主探究式学习,可分工合作,也可单独完成任务。 2、基础好的同学可以尽量发挥自己的想象力和创造力,做出图文并茂、动感十足的作品来。 3、基础不好的同学可以按照书上90~94的任务,综合自己的创意和想法来完成本次任务。教师:观察学生自练,对学生普遍存在的问题进行讲解、演示操作。四、评价以组为单位(共4组),每组学生自己评出1~2幅最佳作品,演示给班上的同学欣赏。让大家和老师一起来评价这些作品。作品评价标准思想性:表达主题准确,突出。内容健康,积极,向上,具有创意。艺术性:艺术形式富有创意,有强烈的视觉冲击力。整体感强,主次分明,层次清晰。图文布局合理,色彩搭配协调,造型准确。视觉感强,中心突出。创意性:内容新颖,有创意。 构思大胆,突出新、奇、异。技术性:动画制作方法得当,动画流畅,过渡自然。 请同学们按照下表对展示的作品进行评价。项目作品1作品2作品3作品4思想性(20)艺术性(20)创意性(25)技术性(35)总评 激发创作灵感,鼓励创新,自主学习,勇于探索,培养审美意识,提高艺术创作力。

分层教学,让好生吃饱,差生吃好。

通过评价与自我评价发现自己的不足与优点,来完善作品,同时也为以后的创作指明方向。

教学过程 设计意图

五、小节通过练习,让学生将在实践中探索到的两种动画渐变的区别做总结:渐变类型形状渐变动作渐变渐变效果基本形状、色彩、缩放、旋转、移动、加减速缩放、旋转、色彩渐变、移动、加减速帧绿色带箭头的水平线蓝色带箭头的水平线作用对象只能使用在同一层的矢量图对象或打散的图形、文字、组件及群组组件。群组组件、图像、组件、文本作用条件作用于相同的对象,可以做出个体移动和缩放效果。作用于不同的对象,可以做出形状和色彩渐变。首尾帧中不能有文字、组件、图像、及群组组件。动画的头尾帧中只能有一个对象(群组组件、图像、组件、文本)。动画只能作用在相同的组件上。色彩变化两个对象之间发生位置和颜色的变化。变化的是同一实例的位置和颜色属性。艺术效果造型变化大,过渡强,形状、色彩变化多端。动感强,视觉冲击力大。六、课后练习:综合以前所学的动画制作方法,继续完善动画,并将之发布于校园网上。(下列网站供大家学习参考)http://www./article_list.asp c_id=29 ( http: / / www. / article_list.asp c_id=29 )http://www.hongen.com/pc/homepage/flashsl/flashjq.htm ( http: / / www.hongen.com / pc / homepage / flashsl / flashjq.htm )http://www./teach/ ( http: / / www. / teach / )附:创建文字组件新建一个(图像)组件,并为其命名。选择文字工具箱的文字工具,单击窗口—面板—字符,在出现的对话框中设置字体属性。在编辑区中单击鼠标,在出现的文字输入框中输入文字。 完善知识体系,巩固、强化重点知识。知识的延伸和扩展,灵活运用所学,解决实际问题。较之书本操作方法有所不同,但更为简单,学生容易接受。同时也让学生明白制作动画的方法很多,应当努力尝试用各种方法,找出最方便自己操作的方法去进行动画制作。

教学过程 设计意图

动作渐变动画:设置动作渐变动画有很多,其中一个方法步骤如下:单击选中时间轴的一个空白帧,从图库中把一个组件拖到场景中去。2、单击选中时间轴的动画终止帧(自定),按F6,创建一个关键帧。3、选中第一帧,按右健,从弹出的快捷菜单中选取创建动画动作。这时,时间轴中两个关键帧会产生一个指向右边的蓝色水平箭头线,表示动画生成成功。``5、然后在“帧”选项中,调整起始帧和终止帧中对象的位置,大小、旋转角度、彩色、透明度等。形状渐变动画创建变形过渡动画的操作方法有很多,其中一个方法步骤如下:1、单击选中时间轴的一个空白的关键帧作为动画的开始帧,从图库中把一个组件拖到场景中去。2、单击选中时间轴的动画终止帧(自定),按F6,创建一个关键帧。

教学过程 设计意图

3、选中终止帧的关键帧,按Delete键将其变为一个空白关键帧,从图库中把另一个组件拖到场景中去。4、选中起始帧和终止帧,选择修改—分解组件菜单命令,将其打散。5、单击选中变形动画时间轴的任一帧,再单击“窗口”—“面板”一“帧”菜单命令,调出“帧”对话框。选中该对话框内“变化”下拉列表框内的“图形”选项,6、 在时间线上,从初始帧到终止帧之间会出现一个指向右边的绿色水平线箭头,表示动画生成成功。单击“窗口”—“面板”—“填充”在“填充”选项中改变起始帧和终止帧的对象的颜色。8、在“帧”对话框中设置动画加速度、过渡效果等。9、利用“扩大”文本框设置动画的加速度。10、在“帧”对话框内的“混合”下拉列表框内选择合适的选项:“分布”选项:选择该选项后,可使中间过渡帧中的图形比较平滑。“混合”选项:选择该选项后,创建的过渡帧中的图形更多地保留了原来图形的尖角或直线的特征。如果关键帧中图形没有尖角,则与选择分布选项的效果一样。

用VB设计“填空题”

东莞市厚街中学吴红珍

教材、学生情况分析

学生前半学期学过QB简单编程,对简单编程语句和方法有初步的认识。目前刚接触用Vusial Basic编程,会使用Lable、 Commdbutton、Textbox等工具,结合简单的代码,制作简单计算器、美化主界面,对VB中的对象、事件、代码有了一定的认识。

教学目标:

知识目标:

进一步理解对象、逼供、代码之间的关系。

学会根据不同要求,应用Lable、Commdbutton、Textbox等工具设计界面。

掌握Msgbox语句,了解Inputbox语句的用法。

能力目标

能够设计小软件:“填空题”。

学会分析程序,根据目标设计新程序。

情感目标

感受设计的美感,培养协作精神。

教学重点、难点:

灵活根据不同的设计编写相应代码。

教学方法:

程序分析、分层教学、任务驱动等方法。以学生自主学习为主,教师个别指导。

教学思路:

对中学生来说,程序设计很重要的是培养学生一种良好的编程风格、学生自主学习能力和创新思维。因此,根据学生实际情况,在学生掌握VB编程的思想方式基础上,教师转换角色,不再讲解程序设计语句和设计方法,只和学生一起分析程序,在分析过程中提出问题,学生在思考问题的过程中理清思路,然后去查找解决方法,并完成设计过程。为了让学生适应这种学习方法,照顾全体学生,特意设计一个界面变化不大的任务,即窗体式填空题。然后过渡以全新的任务:对话框式填空题。这样做也是希望能够让学生拓宽思路,不要局限于练习题,要大胆设想有创意的程序并实现设想。

导 入(2分钟)

程序设计很重要的是要学会一些基本思想和方法后会灵活应用,要能够举一反三,触类旁通,自己大胆的去设想,然后根据设想修改设计程序,以实现不同的目标要求。在前两节“简易计算器”和“美化主界面”中,有些同学设计出了具有个性化特点的效果,这是非常好的,希望大家也能够做出有个人创意的作品出来。(同时给学生播放两个前一节课其他班中选项出来的具有创意的学生练习,拓宽学生视野,激发他们的学习兴趣和创意思维)。

提出任务(8分钟)

这一节课开始,就希望大家能够慢慢学会阅读程序,并根据不同的要求去设计程序。所以老师只和大家一起阅读、分析程序,具体的制作过程希望大家能够自己尝试完成。为了让大家能够灵活应用所学知识,我们先从前一节课的内容引申出这一节课的要求。

任务一分析:第一种样式的填空题——窗体式(全班都要做):

展示系统功能,让学生观察系统界面,发现所用的对象还是由前面学过的Lable、Commdbutton、Textbox等组成;所不同的是,当我们把问题的答案填写在文本框内后,当其中的对象“按钮”,发生了“单击”事件时,系统能够以弹出对话框的形式,智能地判断答案正确与否,并能够通过单击“答案”按钮让系统给出正确答案。特点:一个版面可以书写多道题目。

图1主界面 图2窗体式填空题参考界面

问题1:对于铵钮这样的对象,当发生单击事件后做什么事,由什么来决定?(由对应的代码决定)——大家回答。

问题2:这个新鲜事物“对话框”是怎么会自动弹出来的?——由新语句:MsgBox来实现。请学生快速阅读课本,了解MsgBox语句的一般形式:

MsgBox “提示文字”, 0~5, “对话框架名称”

并大致知道第一个参数是提示信息;第二个参数可为0~5,用于指定铵钮类型;第三个参数是对话框标题。

问题3:为什么系统会智能判断答案正确与否?学习QB的时候学过什么语句可以进行判断?——IF THEN ELSE语句。简单的进行相关系统的阅读。

任务二分析:第一种样式的填空题——对话框式(略提,有能力的同学做)

展示填空题功能。特点:一个版面只写一道题目。

图3对话框式填空题参考界面

问题1:这种形式和前面一种形式的不同点在哪里?——题目不是写在新打开的窗体中,而是直接写在弹出对话框架中,题目数量受限制。

问题2:这个对话框和前面用MsgBox语句弹出的对话框有什么不同?——多了一个文本输入框,用来填写问题的答案。

问题3:这个多了一个组成部分的对话框又是怎么实现的?——请大家先完成第任务一后,自己看课本完成,对照MsgBox的结构,掌握InputBox的一般形式和用法:

输入结果=InputBox(题目内容,标题,输入框初始内容)

两个任务效果都可在教师机共享文件夹中找到打开来看。

完成任务(20分钟)

学生各自完成任务,如遇到问题可以与同学交流,也可以问老师。教师进行巡视,及时发现学生操作中的问题并给予辅导。对一些典型问题可以在学生操作过程中,在全班同步进行提示。同时注意发现一些同学的创意设计,为后面的交流作准备。

评价交流(8分钟)

作品展示:选择比较具有创意性和欣赏性的学生作品,在全班展示,让学生谈自己的创作想法,教师点评。让同学进行互评。让学生通过观看别人的作品,发现别人的优点,学习别人的优点,开阔视野。同时给学生提供一个学习交流展示自我的平台。

《利用因特网交流信息》教学设计

东莞市厚街中学吴国华

一、教材地位:

本节内容《利用因特网交流信息》是贯穿于本章《网上信息的获取和交流》的主线,与后面章节内容联系密切,学好本节知识就能为学习后面章节知识打下基础,而且随着现代社会的发展,生活在现代社会中的每一个高中学生,无论以后走进大学校门或者毕业走上工作岗位,本节内容都是一个必备的知识和技能,而且本节也是本章的一个基础,亦是一个重点。

二、教材特点:

本节教材的特点之一:编排从实际出发,以现实问题也是学生感兴趣的问题,即以在因特网申请一个免费的电子邮箱为例把本节的知识点贯穿于其中,环环相扣,有助于提高学生学习的兴趣,调动学生学习的积极性和主动性,可以充分体现学生的主体地位和主观能动性,使学生真正成为课堂的主人。

本节教材的特点之二:教材遵循了由感性到理性,由简单到复杂的基本规律,注意培养学生解决实际问题的科学实践能力和综合素质。

三、教学目标:

知识目标:1.掌握在因特网申请免费电子邮箱的基本操作。

2.掌握发送、阅读电子邮件和以附件方式发送磁盘中的文件。

能力目标:1.以建构主义理论为指导,以研究性学习为载体,培养学生自学、合作学习和动手能力。

2.学生通过亲身经历,提高分析和解决实际问题的能力

情感目标:1.培养学生与他人协作的学习品质,加强集体主义的观念。

2.培养学生的科学探索精神与严谨的治学态度。

四、教学重点、难点:

重点:使学生掌握在因特网申请免费电子邮箱的基本操作,掌握收发电子邮件的技能。

难点:用户名的确定;邮件中附件的添加方法。

五、教学方法:

先讲后练教学方法。教师“讲”是让同学们对在因特网申请免费电子邮箱有感性的认识,强调一些在因特网上操作注意的事项,为同学们提供上网的经验。学生“练”是为了巩固所学知识。

任务驱动教学方法。以学生为主体,以任务驱动为主线,营造创新氛围。

分层教学方法。根据学生计算机实践能力参差不齐,在教学、上机实践、个别辅导中体现分层次教学。

六、教学媒体:通过多媒体网络教室的广播、监看和控制等功能,进行课程学习,发现并讨论问题,过程检测与评价,作业评价。

七、教学过程:

<一>、创设情境,引出问题:

1、展示实物:电话机、信件。

2、问题:这些实物的作用?互联网上人们如何交流?信件的书写格式?

分析指导:信息交流是人们经常进行的一项活动,过去人们通过电话、写信等方式进行交流。现在,信件和因特网结合在一起,出现了电子邮件。利用电子邮件,我们可以实现计算机之间的信息和资源传递。我们要注意电子邮件的书写格式。

<二>、申请免费的电子邮箱:

问题与方案:

互联网上的电子邮箱有收费和免费,我们学习的是申请免费电子邮箱。申请免费电子邮箱:可到中华网(www.)、雅虎中国(cn.)、网易(www.)等申请。

讲解:

教师演示中华网电子邮箱的申请。

申请成功后的地址:用户名@mail.

注意:在填写资料时,不要混淆“用户名”和“姓名”。“姓名”可以根据情况填写(不主张在互联网上随便泄露自己的真实资料),但是“用户名”就一定要记住,它是作为你登录自己邮箱的ID,就相当于是一个人身份的证明(身份证)。在中华网邮箱系统中,每一位申请的用户名都必须是唯一的。而且第一次确定邮箱的“用户名”时,有些符号是不允许作为用户名的组成部分的。

学生活动:

上互联网申请免费电子邮箱。(强调要学生注意自己真实个人资料的保密)

<三>、发送电子邮件:

讲解:教师演示申请成功后登录到自己的邮箱的制作。

填写好收件人的电子邮件地址、邮件的主题还有主要内容后,按“发送”按钮即可发送邮件。

以附件方式发送磁盘中的文件:

选择“附件”按钮,然后根据提示的步骤完成即可。

学生活动:

登录自己申请的免费邮箱,发送一封有我们学校的大门图片的邮件到教师的邮箱(dghjzx@)

注意:主题请写明班级、学号、姓名;主要内容说明本附件是什么内容。

思考:如何将一封EMAIL同时可以发送给多个人?

<四>、作品展示:

打开老师邮箱,展示同学们发给老师的电子邮件作业,从中分析同学们发送电子邮件时常犯的小错误,表扬作业完成得好的同学。

思考:收到朋友的邮件,回信时你是如何操作?

<五>、课后总结:

同学们在本节课中学习了在因特网申请免费电子邮箱的基本操作,发送、阅读电子邮件以及以附件方式发送磁盘中的文件的方法。这些基本操作对大家在以后的学习和生活中是有很大帮助的,希望每位同学都能多用E-MAIL,多与同学交流,互相帮助,互相学习,齐来提高我们的信息技术水平。

《利用photoshop合成图像》教学设计

佛山市南海区桂城中学 骆丽璇

一、教学设想:

本课结合广东省教学教材研究室编著的高级中学课本《信息技术》第二册第二章教材进行教学设计。本课主要是让学生掌握利用photoshop合成一些有意义的图像的技术。需要学生运用合适的信息技术,发挥自身的创造力和想象力,恰当的表达自己的思想。

根据本课的特点,笔者主要以任务探究学习的方式贯穿整节课。通过提供相关的学习指导、学习资源,以任务驱动的方式引导学生进行自主学习,以此培养学生的综合信息能力。通过在完成任务的过程中,让学生进行广泛的交流与合作,加强学生的协作学习氛围以及合作能力。为了使不同层次的学生都有所提高,笔者还针对高层次的学生另外设计拓展任务,同时提供了多个网络学院的链接,使高层次的学生在完成任务之余还能有所提高。

二、教学对象分析

本课的教学对象是高中一年级的学生。学生通过初中的信息技术学习,已经具备了一定的图像处理操作能力。Photoshop是一个功能强大的图形处理软件,操作复杂,学生学习起来有一定的困难。大部分学生对于图片处理还是比较陌生,为了让学生能够顺利的完成任务,获得成就感,因此在课前就需要准备充足的学习资源。

高中学生思想比较单纯,很容易被网络上一些不良的合成图像所迷惑,需要从旁加以指引。为此教学过程中,需要通过对反面例子的批判,提高学生的信息道德素养,让学生做到“学之有方,用之有道”。

三、教学目标:

(一)知识目标:

掌握:1、 合并图像的基本方法——拖曳图像;

2、 处理图层的两种基本方法;

3、 将图像保存为web所用的格式。

综合应用:结合合并图像的多种方法,选取合适的素材,创作出具有一定主题的作品。

(二)能力目标:

培养学生的自主学习、探究学习以及协作学习的能力;

培养学生的创新能力,表达能力;

培养学生的艺术欣赏能力。

(三)情感目标:

培养学生与他人合作与交流的人际关系;

培养学生实事求是,公平公正的精神;

培养学生的信息道德素养。

四、教学重点:

更改透明度;

蒙版的添加以及渐变工具的使用;

将图像保存为web所用格式;

五、教学难点:

蒙板的添加以及渐变工具的使用

六、教学方法:

任务探究法、协作学习、小组竞争

七、教学过程:

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

创设情景,导入新课(1分钟) 设置情景:展示几幅趣味的合成图像,供学生欣赏。引入课题:两幅看似简单的图片,经过巧妙的加工后,就成了具有一定趣味含义的作品,这就是合成图像带给我们的奇妙之处。提出本课课题。 欣赏合成图像,了解合成图像的作用,明确学习目标 通过欣赏作品,让学生了解本课的趣味性,激发学习欲望。

引入任务,知识铺垫(4分钟) 讲解合成图像基本步骤:拖曳图像设问:如何将两个图层自然过渡? 通过观察,了解合并图像的基本方法 通过展示样例,明确学习重点。

任务探究,自主学习 基本操作学习(8分钟) 布置练习任务一:完成作品《保护水资源》2、指导学生进行任务探究学习,学习如何使用蒙板及渐变工具,将图像保存为web所用的格式3、鼓励学生争当小组长(让做得快的同学充当小组长),指导有需要的同学完成练习。 结合教学网页及课本完成任务一。在练习过程中,完成快的同学做小组长辅导其他同学。 培养学生的自主学习能力及合作能力。

知识归纳(3分钟) 全班交流,小结归纳请一位学生演示任务一的操作,边操作边说出操作步骤。教师强调学生容易忽略的操作。 观看同学的操作,并判断其正误,从而完成知识归纳。 让学生通过观察分析同学的操作,使之对照自己的操作,及时纠正自己的错误。通过强调容易忽略之处,使学生对操作难点形成正确的认知。

综合练习(19分钟) 布置练习任务二:(1)根据供选择的图像素材,制作出具有一定意义的作品,并加上适当的文字展现主题。(2)完成后上传作品。布置拓展任务:通过网络资源,自行选择素材,制作出具有一定意义的作品3、指导学生完成练习。 结合所有已学的内容,完成练习。有能力的同学,做拓展任务。 通过综合练习,培养学生实践动手能力及创新能力。通过展开分层教学,使不通层次的学生都有所提高。

任务反馈,学习评价(8分钟) 1、完成作品的同学,将其作品发布2、组织学生欣赏他人作品,并根据评价指标进行网上投票,选出最优秀的作品。3、请个别学生讲述其作品的创作思路。 欣赏优秀作品评选全班最优秀的作品 让学生欣赏优秀作品,学习他人的作品的成功之处。通过网上投票的形式,对优秀作品进行评价,以培养学生的欣赏能力及培养学生实事求是,公平公正的精神

课堂总结,情感升华(2分钟) 总结本课知识点举反面例子,提醒学生注意提高信息道德素养,不能利用技术来进行不道德的活动 思考反馈 帮助学生形成系统的知识体系,培养学生的信息道德素养

八、评价指标

评价

内容 评价指标 评价等级

欠佳 一般 优秀

内容

(30%) 所合成的图像能表现一定的主题,并能添加适当的文字表现主题

画面美观,色彩协调,整体感觉好,给人与美的感受

所选择的素材能恰当地表现作品的主题

技术

(30%) 能将不同的图像拖动到同一幅图像中

能更改图层的透明度

能使用层蒙板工具

能在层蒙板工具上使用渐变工具做融合效果

能将图像保存为web所用的格式

创造性

(30%) 素材之间的搭配有新意和创意

能在图中运用多种技术手段,创造出特殊的效果

主题构思独特,有创意

道德价值

(10%) 所合成的图像内容健康,积极向上,符合道德规范。不粗俗,不低级趣味,不侵犯他人的尊严与人格。

综合评价

及

修改建议

九、教学流程图

附一:

练习任务一:

完成作品《保护水资源》,掌握以下两个操作:

1、蒙板的添加以及渐变工具的使用

2、将图像保存为web所用的格式。

提示:

1、参考教学网站的《学习指导》相关内容,自主学习。

2、图像素材存放路径:T:/素材/任务一

练习任务二:

1、根据老师提供的图片素材(T:/素材/任务二),制作出具有一定主题含义的作品。

你可以参考以下主题:

与时间赛跑 ,保护地球 ,珍惜时间 ,花样年华 ,小天使 ……

2、完成后,请将作品保存成web所用的格式(JPEG)。文件保存路径:E:\ ,文件名为你的学号。

3、通过《上传投票》页面,上交作品。

拓展任务:

1、请根据《学习资源》上的练习资源链接,上网查找适合的素材,创作出具有一定主题的作品。

2、根据《学习资源》上的网络学院链接,学习有关photoshop的教程,找找看还有那些合并图像的方法。

《人工智能初步》的一个案例

课题名称:

八数码难题及其状态空间表示法

涉及标准:

“人工智能初步”模块;条目(三)人工智能语言与问题求解(3)

教学学时:

1学时

教学目标:

认知:

(1)体验八数码难题的状态空间表示法的过程

(2)了解状态空间、状态空间树(图)的有关术语及含义

技能:

(1)能使用状态空间表示法来表示简单博弈问题的过程

(2)能画出相应的状态空间树(图)

情感:

感受游戏的趣味性

体验“以少来表示多,以有穷来表示无穷”的技术思想

教学重难点:

教学重点:

了解状态空间表示法基本思想,并能使用状态空间树来表示待求解的问题

教学难点:

理解状态空间表示法的意义

教学方法:

实践、启发式、分析与综合

教学场地:

教室

教学过程:

教学环节 教师活动 学生活动

问题引入 1.提出如下问题:结合一些典型问题(比如,查找问题、排序问题等),请回答:使用计算机解决问题的一般思路如何?其关键是什么?2.引导学生思考问题,并得出结论。 思考问题,并在教师的引导下得出如下结论:(1)使用计算机解决问题的般思路如下:问题→算法→程序设计。其关键在于根据人类解决问题的经验来得到求解问题的算法。(2)对于某些问题,得出其求解算法较容易,而对于较难问题,则不然。此时,需要研究人类处理该问题的经验,并加以总结才能提升为算法。

教学环节 教师活动 学生活动

讲授新课 1.八数码难题介绍八数码难题的游戏规则,并给出棋盘的初始状态和目标状态。要求能使用尽可能少的棋步从棋盘的初始状态走到目标状态。(假设,要求能在4步内解决问题)——提出问题:要使用计算机来求解八数码难题,首先应该做什么? 学生明确要得到求解问题的算法,首先需要研究人类是如何求解该问题的,自己是如何求解该问题的、同学是如何求解该问题的。 带着这些问题,动手实践:1.按游戏规则,从棋盘的初始状态开始移动棋子,记录移动4步棋子的过程。2.学生分组讨论,比较每个人的移动结果,得出不同的移动过程。

2.八数码难题的状态空间表示提问1:能否把小组中在4步内所有走法用一棵树表示出来?提问2:能否把在4步内所有可能的走法使用一棵树表示出来? 教师引导学生回答上述问题。 每小组学生把本组所有的结果汇总,并使用一棵树来表示出来。 将一个小组的结果展示出来,其它小组补充,最后形成一棵走4步棋的完整的状态空间树。

3.状态空间树的作用提问1:状态空间树的有什么作用?提问2:树中节点和边的含义?提问3:如何要画出10个、20个棋步内对应的状态空间树? 学生根据实践,在教师引导下得出:状态空间树表示出了移动4步情况下所有可能的走棋情况。

4.状态空间的概念及有关术语: 状态、操作、初始状态、目标状态。三元组表示。 根据由上述问题2和问题3来体会这些概念

小结 状态空间表示法的基本思想及意义。2.挖掘其技术思想,对学生进行情感价值观、技术思想的教育:以少表示多,以有穷表示无穷。 与教师一起总结和归纳。

引申 提问1:哪些类似的问题可以使用状态空间来描述?井字棋、五子棋等;提问2:野人和修道士过河问题如何使用状态空间法表示?可以使用树来表示吗? 学生思考

练习 1.画出井字棋问题的状态空间树。2.画出野人和修道士过河问题的状态空间图。 练习

《分支结构程序设计》教学设计

潮州市饶平县华侨中学(邮编515700) 张远航

Email:zyuanhang@

========================

教学分析与教学设计思路

========================

一、教学对象分析与教学设计

本教案适用于高中二年级学生。这一阶段的学生具备一定的数学基础和具有一定的比较、归纳能力,是一个正处在抽象逻辑思维已初步形成并继续发展的阶段。学习分支结构程序设计就是要在这些基础上,借助具体事务为载体,了解程序解决问题的条件与办法。在学习本课之前,学生已经掌握QB程序的编写与运行方法,了解顺序程序结构的执行流程。

二、教学需要分析与教学设计

本节课在有大屏幕投影仪的多功能室上课。通过再度开发课程资源(《信息技术》第四册第四节《分支结构程序设计》,广东省教学教材研究室编著)和充分利用学生发言的现场事件进行有效讲授,激发学生的探究热情,努力创设师生之间的互动场景,使学生在讨论中协作学习,在发言中共享学习成果。

本教案主要以课本“任务一”的“人机对话”程序为例子,用向学生请教英语和鼓励发散思维、创新思维等方法精心创设多个课堂教学小高潮,逐层推进讲授分支结构程序设计中的三种语句形式及其功能。

本节课在教师设疑、讲解和学生分析、讨论、发言等基础上进行的,主要运用的教学方法是任务驱动法。教师讲解的过程就是不断地“否定”前面的结论,提出新问题(任务)、请同学们分析问题,提出解决方案,帮助学生解决问题的过程。

在授课过程中,要根据课堂现场发生的事件,随时调整教学内容,当学生的讨论发言偏离本节课的教学目标和内容时,要机智处理。

分支结构程序设计语句形式及其功能:

1、条件语句的一般形式:

格式一 if 条件 then 语句组

功能:当条件满足时执行then 后语句组,否则跳过此行执行下一行。

格式二 if 条件 then 语句组1 else 语句组2

功能:当条件满足时执行语句组1,否则执行语句组2。

2、块结构条件语句的形式:

if 条件1 then

语句组1

elseif 条件2 then

语句2

……

else

语句组n

end if

功能:如果条件1成立,则执行语句组1;否则如果条件2成立,则执行语句组2……否则执行语句组n。

3、情况语句一般形式:

select case 测试表达式

case 表达式表1

语句组1

case 表达式表2

语句组2

……

case else

语句组n

end select

功能:先求出测试表达式的值,然后看该值与哪一个case子句中的表达式表相匹配,如果找到了,则执行相应的语句组,如果没有找到则执行与case else子句有关的语句组。

课本中的“任务二”、“任务三”和“任务四”作为第二课时上机练习的例题(任务)。

三、教学(目标—内容)分析表

信息素养 新的机会

知识 符号 If … then … else …、sclect case…end select

概念 分支结构

事实 在日常生活中,许多时候我们需要根据某个前提成立与否做不同的事。

技术 思想

原理

操作

方法

人际互动 表达 对问题发表自己的看法

交流 小组成员换各自想法

合作 小组内探讨问题并形成一致意见,举荐“发言人”,随时应邀上台讲(写)出他们的程序。

问题解决 发现问题 对于“任务一”的程序,若想表达“我很高兴。”,却键入“y”,电脑将如何回应?

分析问题 程序的“容错性”差,没有详细考虑具体操作细节。

确定方案 充分考虑程序的使用细节,采用更有表现力的语句形式。

解决问题 采用嵌套语句或情况语句

评价调控 要素评价 评价各种“人机对话”程序的特点。

过程评价 评价学生在解决问题过程中的着眼点,有没有找到问题的关键点。

个性化评价

调整控制 学生根据老师或小组“发言人”意见,妥当修改自已的程序。

情感态度与价值观 身心健康 认识程序“BUG”的形成原因之一,对程“BUG”的影响有初步了解。

信息意识

作品欣赏

行为规范

价值内化 培养学生的科学探索精神与严谨的治学态度。

=================

教学过程设计

=================

【讨论引入】(设计用时:4分钟)今天,在上课之前,首先请教同学们一些英语问题:

1、If it's not on the table then it will be in the drawer

2、If I offer to take him out for lunch, then he'll feel in a better mood.

3、If it does not rain then I'll go to park, else I'll stay at home.

这些句子如何翻译?

噢,我懂了。谢谢同学们的指教。的确,在日常生活中,许多时候我们需要根据某个前提成立与否做不同的事。这种根据不同的情况转向不同的分支来处理的程序结构就是分支结构。

下面请同学们再看上述三句英文,讨论它们有什么特点。

(学生讨论、发言,教师引导他们注意if 、then、 else三个词,并为这些按条件语句的一般形式划分部分)

【学生归纳】(设计用时:2分钟)条件语句的一般形式:

格式一:if 条件 then 语句组

格式二:if 条件 then 语句组1 else 语句组2

【教师说明】(设计用时:3分钟)格式一功能:当条件满足时执行then后语句组,否则跳过此行执行下一行。(板画:见课本图1-8(1))

格式二功能:当条件满足时执行语句组1,否则执行语句组2。(改前板画成:见课本图1-8(2))

【学生阅读】(设计用时:5分钟)请阅读“任务一”。

同时,教师启动QBasic,输入以下程序:

input "Are you happy (Y or N):"; a$

if a$="Y" then print "Yes. I'm." else print " It’s terrible!"

end

【教师提问】(设计用时:4分钟)1、Are you happy (答:“Yes. I'm.”或“It’s terrible!”)

2、根据你的回答,运行上述程序,你要按键盘的什么键?(或答:“y”或“n”(读音,不区分大小写),或答:大写“y”或大写“n”)

3、请同学们讨论,当我想计算机回答“我很高兴。”,按下了y键(板书小写字母y)后,计算机将如何回应?

【演示】(设计用时:0.5分钟)以大屏幕投影方式,请一位同学上前演示上述程序运行时按下y键后结果。

【教师说明】(设计用时:0.5分钟)我们按下了y键,但输出了“太糟了”。这说明这个程序序在一定的缺陷,使用不方便。这需要我们去改进,使电脑更准确地理解我们的意思。请同学阅读“任务三”后讨论一下,如何改进?

【学生讨论】(设计用时:5分钟)……

【学生发言】(设计用时:5分钟)请一位小组“发言人”发言,说说他们小组的改进意见,鼓励学生上台写出改进的程序。

下列几个程序之一,可能与学生写的大致相同:

第一种:

input "Are you happy (Y or N):"; a$

if a$="Y" then print "Yes. I'm."

if a$="y" then print "Yes. I'm."

if a$="N" print "It’s terrible!"

if a$="n" print " It’s terrible!"

end

第二种:

input "Are you happy (Y or N):"; a$

if a$="Y" then print "Yes. I'm."

elseif a$="y" then print "Yes. I'm."

elseif a$="N" print " It’s terrible!"

elseif a$="n" print " It’s terrible!"

else

print “Oh.I beg your pardon.”

end if

第三种:

input "Are you happy (Y or N):"; a$

select case a$

case "Y","y"

print "Yes. I'm."

case "N","n"

print " It’s terrible!"

case else

print “Oh.I beg your pardon.”

end select

end

【教师说明】(设计用时:1分钟)(感谢学生提的意见,根据学生的改进意见,设法引出块结构条件语句或情况语句,并与学生共同修改“发言人”写的程序,使之更完善。)

【学生发言】(设计用时:5分钟)除了刚才这种改法外,还有谁能给出另外的不同语句形式的程序呢?(请另外的小组“发言人”发言,说说他们小组的改进意见,鼓励学生上台写出改进的程序。)

【教师说明】(设计用时:2分钟)(感谢学生提的意见,根据学生的改进意见,设法引出块结构条件语句或情况语句,并与学生共同修改“发言人”写的程序,使之更完善。)

【教师说明】(设计用时:3分钟)同样一个问题,可以有不同的程序处理。选择的标准,首先的算法正确,其次是简洁,易于理解,再次是运行高效。

对于简单的条件判断的处理,可以用条件语句的一般形式,对于二、三个条件判断的可以用块结构条件语句,而多值判断的应该用情况语句。

强调int()函数的形式与功能、case后的表达式形式。

【学生练习】(设计用时:3分钟)请同学们完成任务三和任务四。(鼓励学生以情况语句定任务三,而以块结构条件语句写任务四)

【教师检测】随机请部分同学到教师机上演示他们的程序,并请他们谈谈自已编(改)写程序的体会。

【小结】(设计用时:1分钟)略

【课后讨论题】(设计用时:1分钟)本节课中,我们没有讲到“任务二”:输入三个数,然后输出其中的最大数。请同学们,课后阅读课文,并探究:如果输出三个数中的最小数,算法如何修改?下一节课到机房上机实践,请同学做好预习工作。

《循环结构程序设计——FOR/NEXT循环语句》教学设计

内 容 (第一章 程序设计基础 第五节 循环结构程序设计)FOR/NEXT循环语句

作 者 张朋飞 所在单位 广东罗定中学

E—mail zpf1975@

课 时 1课时 适用年级 高级中学二年级

选用教材 广东省高级中学课本《信息技术》第四册(广东省教学教材研究室编2003.6)

教学设计思想 这是一节面向学生,面向新教材,遵循从易到难,由浅到深的循序渐进的开放式课堂教学。教师采用分析法、演示法、实验法和讨论法等多种教学方法,充分体现了学生是教学活动中的主体;而教师通过对学生参与学习的启发、调整、激励来体现自己的主导作用。使学生在协作学习中目标明确、态度积极、气氛活跃,注意培养学生掌握结构化程序设计思想。

教学目标 在教学过程中,充分发挥学生的主体作用、调动学生的学习积极性,有效地培养学生的分析问题、解决问题的能力 ,主要体现下面三个目标:1、知识目标:通过FOR/NEXT语句的学习,理解循环过程,能写出简单的循环程序。2、能力目标:培养学生分析问题,解决问题的能力。3、情感目标:激发学生学习热情,培养学生学习的积极性。

教材分析 教学重点 掌握FOR/NEXT循环语句的格式,并能运用它来编写程序。

教学难点 解决问题的思路和方法(算法),流程图制作,确定循环变量和循环体。

教学对象分析 学习本节课前,学生已经对顺序结构程序和分支结构程序有关语句有一定的了解,对这些内容复习加强巩固的同时,指出它在顺序执行、选择执行程序中有一定的优势,但要将某项任务转化为重复多次去执行某一项操作时,它就有一定的困难,并提出改进的设想和办法,从而激发学生探求新知的欲望。

教学准备 程序例子(七个)、相关流程图电子卡片(见附页)。

教 学 过 程

教师活动 学生活动 教学意图

[复习引入]:同学们,我们学习了QB语言的一些基本语句,下面我们一起来编写一个程序:打印5个竖排的“*”。[设问]:同学们做得很好,那么,我想画10行,100行,1000行“*”呢?难道就这样顺序写下去吗?这样编写是不是太繁琐了。如果能让计算机去完成这部分重复的内容,而我们只要告诉计算机重复操作的次数就可以了,这个愿望能否实现呢?能!通过我们今天学习的FOR/NEXT循环语句,就可以很容易的实现这个愿望。 学生稍做思考并编写出程序:CLSPRINT “*”PRINT “*”PRINT “*”PRINT “*”PRINT “*”END 通过复习,设置简单的任务,激发学生的求知欲望;通过设问,导出新课,说明循环的重要性。

1、给出上例的程序代码,并通过流程图加以理解 :CLSFOR I=1 TO 5 STEP 1PRINT “*”NEXT IEND[分析]: 循环结构也称重复结构,它的作用是使一段程序能重复执行,被重复执行的部分称为循环体。但重复一般都是有条件的,即在满足FOR语句中的条件下才执行循环体,否则退出循环体。下面我们就来看一下FOR/NEXT循环语句的格式:格式:FOR〈循环变量名〉=〈循环变量初值〉TO〈循环变量终值〉STEP〈循环变量增量〉〈语句序列(循环体)〉NEXT 〈循环变量〉说明:1)当步长(循环变量增量)为1时,STEP 1可省略不写;2)语句序列(循环体)中可以含有任意多条语句,也可无任何语句,称为空循环;3)语句序列中可以含有循环结构;4)FOR语句与NEXT语句必须成对出现,缺一不可。5)FOR语句与NEXT语句的循环变量是同一变量。6)有时需中途退出循环,这时用EXIT FOR命令。 在上例中,FOR语句称为“循环起始语句”,它的作用是确定循环变量的值如何变化,从而控制循环的次数;I是循环变量,它的值在执行过程中是变化的,它的初值为1,终值为5,循环增量(步长)为1。2、设置“陷阱”,深化理解语句格式1)学生分成七组讨论,然后每组完成一题,发现错误并纠正。(给出七组题目见附页)教师收集结果并作分析。3、请同学们阅读下面程序,写出结果并上机验证,画出流程图,说明程序功能。示题:for i=1 to 3 step 1print inext iend [程序执行过程分析]第几次循环循环开始时i的值执行NEXT之后i的值i与终值比较执行下一次循环否?123123234<3=3>3执行执行停止执行出示流程图卡片:见附页图1。4、阅读下面程序,深化对程序的理解。5、突破难点,尝试独立编程。刚才我们通过分析阅读已有程序,对循环结构又有了进一步理解,但我们不能仅局限在看懂、读懂程序上,我们的目的是要自己完成程序设计。首先要进行审题,认真分析题目需要解决什么问题,达到什么目的(算法);然后从已知条件出发,分析经过哪些处理才能解决问题。再把分析出来的处理步骤用流程图表示出来(流程图);最后用QB语言描述出各个解题步骤,程序设计就不会让你束手无策(编写代码)。下面我们就参照例题,按照老师介绍的程序设计步骤,试着自己来编制2个程序:依次在屏幕上打印2、4、6、…、20的平方。求出满足每位数字的平方之和等于它本身的所有三位数。 学生对比两种结构的程序。学生分组讨论并上机调试程序。学生先自行分析程序、写出结果后上机验证。采取分组讨论,共同讨论得出算法,画出流程图,最后由学生独立写出QB程序代码,并上机调试。 在教师的点拨下,学生很快能把程序稍作修改,实现打印1000个“*”的程序。开展讨论,发挥学生学习的积极性,培养学生之间互相协作、共同解决问题的能力。通过分析已有的简单程序的执行过程,慢慢渗透程序设计的思想、方法,引导学生从模仿开始,由易到难、循序渐进,逐步过渡到独立进行程序设计。鼓励学生大胆尝试编程,在一次次尝试中获取分析、解决问题的经验。第一道题相对简单,大部分学生应能独立完成;但第二题相对困难,因它要用到三重循环去完成,要求学生分组讨论,互相协作完成。

6、总结本节内容,布置课外作业各学科的内容之间都是有联系的,都不是孤立的,同学们要把知识动态化,多角度、多方式地去思考,掌握知识的内在联系,提高解题能力,开阔自己的视野。作业:1)循环变量的值可以是小数吗?为什么?2)求1+1/2+1/3+1/4+…+1/10的值。 3)打印出由数字1、2、3所组成的所有三位数(各位数字允许重复)。 布置作业的目的是在巩固本节所讲内容的同时,进行知识的拓展、探究,特别强调“当循环变量的值等于终值”时就结束循环过程,这是不对。循环变量的值等终值时还要执行一次循环体,直到“超过”终值时才终止循环过程。

板书设计 1、 FOR〈循环变量名〉=〈循环变量初值〉 TO 〈循环变量终值〉 STEP〈循环变量增量〉〈语句序列(循环体)〉NEXT 〈循环变量〉2、解决问题的思路和方法(算法)→制作流程图→编写QB代码3、循环变量的值“超过”终值时才终止循环过程。

教学评价 学生能否完成教师布置的课堂操作,能完成多少?学生能否把解题的思路和方法(算法)、流程图和QB代码有机联系起来,能否进行自主学习及互相合作,进行创新?3、学生与教师配合是否默契,自主学习积极性是否高涨?

教学反思 在教学过程中,要真正以学生为主体,发挥教师的主导地位,把学生组织好,调动学生的学习积极性和主动探索学习的能力才是关键。设计好学生练习,让学生有事做,愿意做、会做,调动每一个学生的积极性,使同学之间能相互协作学习,以弥补学生之间水平的差距,避免课堂教学带来的“吃不饱”“吃不消”的情况出现。不足之处是练习题略多了一点,时间有些紧张。

媒体要求 1.教学地点:多媒体网络教室2.硬件:教师用计算机1台,配置:深蓝易思多媒体网络教室软件、实物投影仪。学生用计算机:每人1台。3.软件:①通用软件:Qbasic、windows98、Office2000

附页:

1)打印1~5这5个数 clsfor i=1 to 5 step –1print inext i [步长应为1] 打印5~1这5个数clsfor i=5 to 1print inext i [步长为-1,不能省,应for i=5 to 1 step –1]

打印1~5这5个数clsfor i=1 to 5print “i”next i [i加上引号,就变成了字符串,应把引号去掉] s=0for x=1 to 10s=s+xif s>20 then exitend ifprint xnext x [退出FOR循环语句为EXIT FOR]

打印1~5这5个数clsfor n=1 to 5print n[FOR与NEXT必须成对出现,不能缺省] 打印1~5这5个数clsfor 1 to 5print nnext n [循环变量n要赋值,for n=1 to 5]

7) 打印1~5这5个数clsfor i=1 to 5print inext j[FOR语句与NEXT语句的循环变量应是同一变量。]

流程图:

(图1)

让“帮助”走进你的学习

——《WPS2000编辑文章》教案

湛江第一中学 黄滨

一、教材分析

采用教材为人民教育出版社的《信息技术》高中版第一册,教材在第五章讲述了WPS2000文字处理的基础,在第一二节分别讲述了简介和用WPS2000写文章,在第三节讲述的内容是编辑文章,介绍对已输入的文字进行字体、字号、字形、修饰、对齐、段落设置等操作,非常详细,是对零起点的学生设计的,相对于部分的非零起点学生来说,内容相对偏小、偏浅,针对这一问题,我添加艺术字设置这一内容,旨在让学生在自主操作练习过程中,不同程度地学会更多的对文件中的文字的编辑功能,为今后进一步信息技术的学习打下良好基础。

二、教学对象分析

1、本教案是针对高中一年级的学生设计的,这一阶段的学生抽象逻辑思维比较成熟,已具有一定完成任务的能力,乐于接受新鲜事物,喜欢具有挑战性的任务。但由于长期的依赖性的影响,大多数学生还没有形成良好的自主学习的习惯,还停留在老师教什么我就学什么的基础上。

2、经过上段时间的学习,学生学会了在WPS文档中输入文字,并输入了一篇文章,急切地想把文章修整得漂亮点。

3、从本学期开始,就注重教会学生使用帮助功能,学生已经知道“帮助”的作用与用法,但还未有形成习惯。

三、教学设计思想

本课的教学思想努力让学生养成自主探究学习的习惯,培养学生在学习中遇到问题就查找“帮助”来解决问题的能力,提高学生总结归纳的能力。

本学期我用“梦系编辑部”为主题,让每位学生都走进编辑部,当一回小主编。

四、教法与学法

从任务驱动、学生自主探究学习着手,让学生在自主实践操作中学到新知识、新技能,以学生上机操作为主,教师授课指导为辅助,演示、实践、提问、总结、反馈融为一体,达到教学目标。

五、教学目标

知识目标

1、认识打开文件的基本方法

2、理解字块与定义字块

3、了解WPS2000丰富的字体和字号及显示效果

能力目标

能打开保存在指定文件夹中的文件

学会定义字块、并能够根据要求改变字体、字号

学会调整段落的对齐方式

艺术字的应用

熟练使用帮助功能

情感目标

1、通过对WPS丰富的文字字体与修饰,培养学生对国产软件的情感与兴趣,同时感受方块文字之美。

2、通过使用帮助功能,培养学生自主探究学习的能力

六、教学重点分析

教学的重点我们放在帮助功能的应用上,让“帮助”来帮助学生学习,在学生的操作练习过程中不断提醒学生,不懂不急于问同学或老师,注意使用帮助功能。

七、教学难点分析

学习难点:对于每个不同的学生来说他们的学习的难点是不同的,对于大多数学生认为是难点的知识点,我注重让学生多实践多操作,让学生在实践中找出解决问题的规律。

教学难点:在于文字修饰、段落设置、艺术字设计的灵活适当运用上,提醒学生:我们的最终目的是在修饰文章,把整个文章修整得漂亮、美观、协调、和谐,不拘泥具体的某一部分的修饰,注重文章的整体布局。

八、课时安排:1课时

九、教学媒体:

在教学中主要应用多媒体电子教室的七个功能:屏幕广播、电子举手、屏幕监视、遥控辅导、示范操作、终端转播、网络投票

十、教学程序

图1

图2

(一)导入

展示文档:展示上节课学生输入的一篇自己创作、体现学生个性的文稿(没有经过任何修饰,如图1),对学生的劳动成果作出肯定。

再展示出这一篇经过修饰的文稿(如图2),让学生与他们上一节课输入的作品比较,找出差距。

引入新课:

教师:“怎么才能让文稿美丽、漂亮?同学试试看,是否也可以把自己的文档修饰得这样漂亮甚至比它更加漂亮。”

有学生提出:“老师,这些内容你还未教呢……”

教师:“老师在课堂是没有教过,但不等于你们不会,你们试试看,给自己点信心,你们能做到,记住我们学习的口号:不懂就找‘帮助’”。

[提出要求,布置任务。这种具有挑战性的任务,激发学生的创作潜能。]

(二)讲授新课

【任务一】对文档的字体、字号、修饰的设置

学生上机操作:

根据布置的任务学生上机操作,尝试自己是否能按要求完成任务,打开指定的文档,给文章设置字体、字号与修饰,尝试是否有能力解决问题。

教师巡视、个别辅导:

在巡视中,教师不断地提醒学生:不会就找“帮助”,遇到问题也找“帮助”,让帮助功能来帮助你解决问题。

对个别程度较低、提出问题的学生,教师也不直接告诉他答案,尽量辅导他找“帮助”,让他根据帮助提示来帮助他解决问题。

[根据帮助提示来帮助他解决问题,让学生完成任务一,对文档中的字体、官号、修饰的设置,提高学生解决问题的能力与自主学习的能力。]

展示:

在学生基本完成任务的情况下,学生制作的文档的修饰与范文基本一致,但有些功能没有设置好,选择一位比较有代表性的学生作品展示,让同学们观察。

[展示某个学生的作品,让学生指出不足并进行修改,提高学生的观察能力。]

学生观察并指出与范文不大相符的修饰地方。如:标题不在文章的中间,字号没有设置好

……

让学生修改,那位学生当即把鼠标移至标题前,连按几下空格键使标题移至中间。

教师及时提问:“这种方法确实能把标题移到文档的中间?这是最好的操作方法吗?”。

有学生回答:“不是”

教师:“我们来看看‘帮助’怎样教我们的”。

演示:打开“帮助”,找到帮助功能中让标题处于文章的中间的方法。

教师:“请刚才说‘不是’的那位同学上来操作”,同时进行解释:这操作叫“居中”。

这位同学根据帮助功能的提示,使用了工具档上的“居中”功能把标题居中。

[引导学生在学习过程中注意学会用帮助功能来“帮助”学习。]

演示讲解:

教师:“非常好,其实标题除了可以居中外,还有其它的对齐方式,如左齐、右齐、匀齐等,同学们可以试试其它的对齐方式”,引导学生学习另几种对齐方式:左齐、右齐、匀齐、全匀齐。

教师:“对于一段也有很多的设置方式哟,同学们也试试看”, 学生同时学习段落的设置。

让学生修改自己的作品,完善自己的作品。

[知识迁移,对段落的设置这一迁移的知识,一般同学都不太注意,因为这一设置效果没有修饰效果来得显著,但作为教师应启发学生,学习者不能只追求眼前的效果,更应该扎扎实实对学好操作技能。]

【任务二】给文稿添加艺术字

教师:“同学们的作品现在已经可以成为范文了,是否可以更上一层楼呢?WPS还有很多的文字的修饰功能,同学们可以根据自己的喜好把自己的文稿设置得更漂亮点、更有个性点,例如可使用艺术字等等”。

展示:展示带有艺术字设计的《计算机网络的简介》的文档(如图3)。

图3

教师:“艺术字在WPS中可直接插入对象来插入,也可是一个独立的系统,有时间的同学们可以利用‘帮助’来试试看,看是否能把文档中的某些字艺术化”。

学生根据自己的情况再完善自己的作品。

[对不同层次的学生作不同的要求,并不要求所有学生都能完成。]

(三)总结

[总结学习任务,让学生在众多的学习内容上学会总结归纳。]

教师:“你们今天学会什么操作?”

学生:“把文章的字修改变大、变漂亮。”

“给一些字的下面加线。”

“把一些字变成立体字。”

“让标题居中。”

“……”

综合学生的回答,总结今天的学习内容:

1、打开文件

2、定义字块

3、改变字体、字号、字形

4、段落的设置

5、艺术字

[总结今天的学习难点,让学生总结出学习的难点,加深印象。]

教师:“你们认为今天的内容最难的是什么?”

学生:“设置立体字最难。”

“段落设置难。”

“……”

根据学生的回答,总结学习难点:

1、字体的修饰

2、段落的设置

3、艺术字

[总结今天的学习重点,教师强调]

学习重点:

1、在“帮助”的提示下完成文章的修饰

2、灵活运用文字的修饰

[教师强调:不懂就找“帮助”,让“帮助”来帮助学习,培养学生自主学习的能力。]

评价

自评:学生先按要求给予自己作品打分。

组内互评:小组内的学生根据评价的标准打分评选出最好的作品上报。

展示:教师展示一幅完成得好的学生作品,师生共同欣赏优秀作品。

总评:综合评比的结果,评出前3名,给予表扬。

[及时给予学生肯定与表扬,提高学生的自信心,增强自豪感。]

评 价 标 准

1、作品按范文(如图2)的要求完成 优(90) 良(80) 中(70) 差(60)

2、作品有个人的特色(+10) 优(10) 良(7) 中(3) 差(0)

3、作品按范文(如图3)的要求完成(+10) 优(10) 良(7) 中(3) 差(0)

4、作品个人的特色、整体结构合理、美观(+10) 优(10) 良(7) 中(3) 差(0)

总分

(五)课后思考

再展示一份图文并茂的文档,如图4。

图4

提出课后思考:如何再把你的文章编辑得更漂亮,成为一份图文并茂的文档。

[提出课后思考,为下节课做准备]

十一、教后分析

“授之以鱼,不如授之以渔”,是本课乃至本科教学的设计思想。

在整个教学设计中,我的侧重点在教会学生利用“帮助”来帮助学习,培养学生遇到问题就查找“帮助”,让“帮助”来帮助解决问题的习惯。在所有规范化的软件系统中的帮助功能都很详细、标准地描述每个功能、每个操作的使用方法,甚至是多种的使用方法,作为一名中学生完全有能力读懂,并能按照它的描述来解决问题。

在实际教学中,让我印象最深的是学生对布置的任务(没有教过的内容)反映非常强烈,他们那种创作的冲动感染了我,同时对帮助功能同学们用得越来越自然,整个教学任务完成得也很好。

教会学生学会使用帮助功能,会收到事半功倍的效果,在以后的信息处理技术的学习中帮助功能都会帮助他们学习。

《多表查询》教学设计

广州市二中 张玉莲

[教学对象分析]:

1.学生学过select 部分语句,对FROM 子句有一定的理论认识和上机的经验。

2.高中二年级的学生,功课压力大,喜欢轻松学习计算机,又不太愿意听教师讲解;还会衡量一节课的教学容量。所以将查询表单设计成有实际意义的上学期期末考试成绩统计表xuesheng,激发学生主动学习的兴趣,在讲解内部连接的基础上让学生探究外部连接的特点。

[教学内容]:

本节课教材采用广州市教研室编写的《广州市信息技术教育课程〈网络数据库〉》,具体为教材第六章第二节——多表查询,是《普通高中技术课程标准》选修内容之一。该节内容包含内部连接、左外部连接、右外部连接和完全外部连接四种连接方式的介绍,包括它们的语法格式、功能特点、应用及上机操作,用时2课时,本教学设计以第一课时为例讲解内部连接,学生自主探讨左外部连接;第二课时让学生在第一课时的基础上自主探讨右外部连接和完全外部连接,是在讲完单表的基本查询之后,提出的多表查询内容。

教学重点:掌握内部连接、左外部连接两种多表查询方式的语法格式及应用上的区别。

教学难点:理解在不建新表的情况下,两表如何连接成一个新表;如何利用不同的查询方式去解决实际问题。

[教学目标]:

认知领域:

① 理解多表查询是属于前面学过的FROM 子句,是SELECT查询语句的一种基本结构;

② 掌握多表查询中内、外部连接的语法功能和作用;

③ 对比分析多表查询中内部连接与左外部连接的区别与联系,以及它对查询结果的影响;

④ 学会应用各种连接的特点来解决实际问题。

2.操作领域:

熟悉内部连接、外部连接的各种上机操作、结果的验证,进一步熟悉SELECT查询语句上机注意事项。

情感领域:

由于多表查询是对前面SELECTFROM 语句中FROM 子句的扩充,是数据库查询优势的明显体现之一,让学生增强对SQL 学习的兴趣;数据库和表单全改为学生自己的期末考试成绩,平时少看到这些,现在可以随心所欲的查询,以增查询的欲望,增强学习兴趣;同时,学生自己在教师讲解内部连接INNER JOIN的基础上寻找左外部连接的特点、区别,使学生获得一定程度上的成就感,及培养积极探索、实事求是的科学态度,间接获取学习方法的体验。

[教学策略方法]:

以任务及自我评价来驱动,教师讲授及学生上机操作、自主探寻相结合的学习方法。

[教学媒体]:

背投一台,教学广播网及每人一台计算机。

[教学过程]:

新课引入

复习:

Select From(单表查询及表使用别名):

格式:Select 字段名表 from 表名 as 别名

查询xuesheng数据库中表单“成绩2班”(截取部分记录)的部分列,产生一个新的表(如下表)。用课件展示:

表:成绩2班

学号 班别 语文 数学 英语 物理x 化学x 综合

49 2 114 125 114 83 86 80

50 2 113 123 109 97 62 71

51 2 122 118 114 97 84 87

56 2 100 101 103 68 69 70

产生(表名使用别名a)

学号 语文 数学 英语

49 114 125 114

50 113 123 109

51 122 118 114

56 100 101 103

在Query Analyzer中键入SQL语句:

select 学号,语文,数学,英语 from 成绩2班 as a

执行查询得到上表(产生的新表)

提出问题:

在实际应用中,往往从单表中获取我们所需要的信息有些美中不足,在不重新建立新表的基础上,能否从多个有关联的关系中获取我们所需要的信息——查询就需要涉及到对多个表的操作。例如:在上面数据库xuesheng 中除了记录2班学生成绩的“成绩2班”表(见上表)外,还有记录2班学籍的“gao202”表(部分记录见下页表):能否从两个表通过查询产生一个如下新表(见下图表)?

答案是肯定的,请把教材翻到88页,看新课《6.2 多表查询》。

(二) 新课讲授

1.内部连接 INNER JOIN

语法格式:FROM <表1> INNER JOIN <表2> ON <条件>

例:在xuesheng 数据库中含有“成绩2班”和“gao202”两个表。“成绩2班”记录2班学生的成绩,其中含有学号、班别及各科成绩等字段内容;“gao202”记录2班学生的学籍,其中只含有学号、姓名等字段。现要求查询2班学生的学号、姓名及语文、数学、英语三科的成绩等信息。

执行:

SELECT A.学号,姓名,语文,数学,英语

FROM gao202 INNER JOIN 成绩2班 AS A ON gao202.学号=A.学号

演示:在Query Analyzer 查询结果,并与原表情况对比。

分析查询结果:原表“gao202”除含有2班学号为“1——51”号同学的学号、姓名外,还含有4个姓名为“挂籍”、学号分别为“52、53、54、55”的记录,原表2“成绩2班”除含有学号为“1——51”号同学的学号、各科成绩外,还含有学号为“56、57、58”三个成绩记录,查询后得到的新表只含有学号为“1——51”号同学的记录,原表1中“52、53、54、55”和原表2中“56、57、58”这些记录没出现。两个表如何连接的?

展示:动画演示内部连接的机理(用动画课件作如下展示)。

上机:学生上机练习:练习纸上例题。先查询表1“gao202”和表2“成绩2班”,并留意表中记录数;再执行上述内部连接查询语句。验证内部查询的机理。

要求:1.学生对比新表和原表在学号最后几位(50号之后)的记录变化;

2.最后一行“( rows affected) 的数字变化。

引导:学生留意正确结果:查询后的新表只有51个记录,两个原表分别含有“51、52、53、54、55”、“51、56、57、58”;有效记录数:新表是“51 rows affected”,原表分别是“55 rows affected”、“54 rows affected”。

归纳:

内部连接的功能及注意事项:

功能:根据指定的条件从表1和表2 中产生新的记录集。

说明:

① <条件> 参数是一个逻辑表达式,通常在该表达式中会涉及到两个表中的字段。

② 只有当来自不同的两个记录满足<条件>时,才会由这两个记录产生一个新的记录。

③ 当来自不同表中的字段同名时,指定这些字段名需要在其前面冠以表名加以区别。例如:成绩2班.学号, gao202.学号

扩展部分:实际生活中有时需要即使在没有匹配的记录的情况下仍然能够产生一个新记录,外部连接可以解决这类问题。

学生自主探究:

2.左外部连接 LEFT OUTER JOIN

语法格式:

FROM <源表> LEFT OUTER JOIN <连接表> ON <条件>

学生上机练习:

依据语法格式及内部连接的例题和格式,用左外部连接方式,做上述例题(表1和表2的位置不变,只改查询方式)。注意:特别留意每班最后的同学,即2班51号之后的同学,姓名为“挂籍”的 “52、53、54、55”号同学是没有对应考试分数的,在挂籍之后的学生“56、57、58”号有成绩但没对应的姓名。同学请留意在不同的查询方式中这部分学生在查询输出表中的变化情况,把变化及执行语句写在上机练习纸相应位置。

具体为1、学生对比左外部连接查询的新表和内部连接查询所得的表在学号最后几位(50号之后)的记录变化;2、内部连接及左外部连接中最后一行“( rows affected) 的数字变化。

要求:分两个同学一组对比查询结果:每人先分别查询左外连和内部连接,然后一人屏幕显示内部连接的结果,另一人显示左外连的查询结果,进行比较。或用多窗口显示进行对比。

广播几个学生的查询结果,让学生自己归纳出左外部连接产生的新表与内部连接产生的表的区别,并明白为什么会有此区别。

预测上机情况,广播时引导学生:

能比较出区别:有效记录数及左外连多了姓名为“挂籍”4个同学。引导学生找出多出的记录字段来自哪个表?为什么其他字段的内容为“NULL”?其他字段本来应来自哪个表?引导下,由学生自己讲出“4个挂籍的同学来自连接方式‘LEFT OUTER JOIN’左边的表‘GAO202’,其他字段本应来自‘成绩2班’,但在‘成绩2班’没有‘挂籍’的这几个同学的相应记录,所以填上‘NULL’。

继而进一步引导学生回答下述问题:提出是否两个原表的记录都出现?与内部连接比较:多出的记录来自左边的表,对比语法格式,是否明白“源表”指什么?“连接表”又指什么?学生自己归纳出左外连与内连的区别,以及为什么有此区别。学生应归纳内容:不是两个原表的记录都出现,只出现了左边表“GAO202”的所有记录项,右边表“成绩2班”中出现的是在左表中有相应记录的学号为“1——51”号记录,没有相应记录项的学号为“56——58”号没有出现。对比语法格式,知道源表即是主表,主表中的所有记录都出现,连接表中只有满足条件的记录才出现。

执行:

SELECT A.学号,姓名,语文,数学,英语

FROM gao202 LEFT OUTER JOIN 成绩2班 AS A ON gao202.学号=A.学号

描述:截取部分记录如下:内部连接与左外部连接

课堂上机练习题:

练习纸第2、3题

第2题题目:只输出“成绩3班”与“gao203”中有相同“学号”记录的同学的有关情况,包括学号、班别、姓名、语文、数学、英语等信息。

第3题题目:输出“成绩4班”与“gao204”连接查询的情况,包括学号、姓名、班别、语文、数学、英语、综合等内容。要求有成绩的同学都输出,没成绩的同学都不输出。

附加题:

在xuesheng 数据库中含有“成绩2班”和“gao202”两个表。“成绩2班”中含有学号、班别、语文、数学、英语、物理X、综合等字段,“gao202”中含有学号、姓名等字段。现要求查询物理X分数不少于80分同时数学排在前十名的每个学生的学号、姓名、语文、数学、英语、物理X、综合等信息。

课堂小结:

FROM <表1> INNER JOIN <表2> ON <条件>

FROM <源表> LEFT OUTER JOIN <连接表> ON <条件>

区别:

内部连接:指定在结果集中应仅包含与ON条件相匹配的行,应删除任何不匹配的行;

左外部连接:返回匹配行及指定到JOIN 关键字左边的表单中所有行。

作者单位:广州市第二中学 邮政编码:510040

作者姓名:张玉莲 电话:83552067、83548808、13642602508

职称:计算机中教一级

附件:学生上机练习

《多表查询》上机练习及评价表(第1课时)

班别 姓名 学号

注:以下有关成绩的题均在xuesheng 数据库的“成绩X班”表单中(x:代表班号)操作;学籍情况在xuesheng 数据库的“gao20x”表单中。

例:在xuesheng 数据库中含有“成绩2班”和“gao202”两个表。“成绩2班”中只含有学号、班别及各科成绩等字段内容,“gao202”只含有学号、姓名等字段。现要求查询每个学生的学号、姓名及语文、数学、英语等信息。

SELECT A.学号,姓名,语文,数学,英语

FROM gao202 INNER JOIN 成绩2班 AS A ON gao202.学号=A.学号

1.将例题,用左外部连接来实现,以“gao202”为源表,检查查询结果与内部连接查询结果有什么不同?(先分别查看两个表的记录,注意最后几个同学的学号数、记录数及姓名等情况与内部连接的结果的比较)

2.只输出“成绩3班”与“gao203”中有相同“学号”记录的同学的有关情况,包括学号、班别、姓名、语文、数学、英语等信息。

3.输出“成绩4班”与“gao204”连接查询的情况,包括学号、姓名、班别、语文、数学、英语、综合等内容。要求有成绩的同学都输出,没成绩的同学都不输出。

附加题:

在xuesheng 数据库中含有“成绩2班”和“gao202”两个表。“成绩2班”中含有学号、班别、语文、数学、英语、物理X、综合等字段,“gao202”中含有学号、姓名等字段。现要求查询物理X分数不少于80分同时数学排在前十名的每个学生的学号、姓名、语文、数学、英语、物理X、综合等信息。

学生评价表

操作题 1 2 3 附加题 本节总评价等级(自评) 检查情况

完成情况(1、2、3)

注:1、完成:不仅完成操作,也理解每个步骤的含义(自评等级:优);

2、基本完成:完成作业题并上机验证,但有些不太明白(良);

3、没完成(合格:基本完成,还须努力)。

《认识垃圾邮件》教学设计

佛山市禅城区汾江中学 老成芬

一、教学思想与理念

《认识垃圾邮件》这一教学设计是一个基于互联网环境下,采用Webquest(基于网络的研究性学习)模式,并利用Blog(Blog,是Weblog的简称。Weblog,是Web 和Log的组合词。Weblog 是在网络上的一种流水记录形式,也称为“网络日志”。)工具进行交流、讨论的教学设计。这个教学设计是运用自主建构模式的学习方式。建构模式就是要强调必须以学生为主体,在教师为学生创设的 “底基”基础上,慢慢通过自己的研究学习,把学到的东西 “构建”起来。而在整个教学过程中教师]就只是担任主导的角色,帮助和促进学生建构知识。

在教学设计中,也采用了 “任务驱动法”。当然,提出的这个任务,也需要细心的研究。首先,提出的任务必须能提起学生的兴趣,能与学生的日常生活密切相关。这样,在教学中就能充分地调动起学生的学习积极性,以 “解决日常问题”的这样一种心态去完成任务。另外,提出的任务也必须是切实可行的。太容易或太难的任务都会减少学生学习的兴趣。作者向学生提出的第一方面的问题是垃圾邮件的影响及危害;第二方面的问题是如何预防和处理垃圾邮件。垃圾邮件,很多学生都已经深受其害了,带着这些问题去认识垃圾邮件,对他们的实际应用确实有很大的帮助,马上就能提起他们的学习兴趣。并且这些问题的答案基本上都能从网上搜索到,故难度不会很大。面对水平参差不齐的学生,作者采用了协作学习的方式,让学生在更短的时间里得到最好的学习。

采用Webquest的模式,为学生创设了学习的情景,学习的任务,学习的资源及讨论。注重学生在互联网的环境下,研究性学习、自主性学习和协作性学习能力的培养,以达到提高学生信息技术素养的目标。

另外,也充分利用了Blog这个工具。学生在完成老师布置的任务时,利用这个 “认识垃圾邮件”Blog,把自己从网上了解到有关垃圾邮件的资料,用自己的语言在Blog中回答老师的问题,实现了学生与学生之间、教师与学生之间的交流和讨论。在课外,同学们也可以通过个Blog对自己这节课进行反思,或者是继续与同学讨论有关垃圾邮件的问题。

二、教材分析

本教学设计采用的是佛山市《信息技术》编委会编写的《信息技术》高中版第二册教材。但在教材中并没有提到过 “垃圾邮件”,只在第二章的第六节中介绍电子邮箱工具的使用。在如今信息如斯发达的社会中,电子邮件已经是使用最广泛的网络功能,而 “垃圾邮件”也几乎跟病毒一样成了人们热门的计算机话题之一。如何可以更好地预防垃圾邮件已经是一个逼在眼睫的问题了。作者认为,学生除了学会怎样使用电子邮件之外,更重要的是要了解当今电子邮箱的一些存在问题。向学生提出“垃圾邮件”这个名词是很有必要的。

学习有关垃圾邮件的知识并能够尽可能地进行预防是培养学生的信息素养的重要内容,而且在垃圾邮件日益猖獗的今天,学习这部分的内容是很有现实意义的。由于这部分的内容不是操作型的学习,是理论知识型的学习。如果仅仅是教师把知识讲完的话,自然这节课就会显示单调和枯燥无味,学生也很难对这方面的知识的有更深的理解,更不能达到好的学习效果。为了避免 “填鸭式”的教学,作者设计一个主题为 “认识垃圾邮件”的Webquest网站,引导学生围绕这一主题在互联网的环境下进行研究性学习,并且通过网上查找资料和协作学习,共同完成教师提出的一些问题。从而培养学生的获取信息并处理信息的能力。由于垃圾邮件的知识面比较广,教师不可能把所有有关垃圾邮件的知识点都一一为学生列出来,并要求学生在规定时间内全部完成。故作者还为学生开设了一个名为 “认识垃圾邮件”的Blog,在这个Blog工具上,同学们既可以完成老师所提出的问题,还可以实现同学之间的交流,讨论,达到事半功倍的效果。在课外,学生还可以利用这个Blog继续探讨有关垃圾邮件的问题,并对这一节课的学习作一个反思,培养学生的自我反省能力和多元认知能力。这一节课的内容是作为知识的延伸,并没有考试要求,除了让学生能更深入地了解垃圾邮件外,更应注重教育学生正确使用信息技术,建立良好的信息道德观念。

三、教学对象分析

学生为高二级的学生。

初中期间已掌握如何申请邮箱并利用电子邮箱。在前段时间也掌握了使用一些电子邮箱工具,如Outlook,Foxmail等。

对计算机的操作,网上搜索和使用Blog已非常熟练。

学生好动活泼,表现能力强。已经经过比较长的学习生活,都有较好的团体合作精神。

计算机水平参差不平,有个别学生计算机的知识面比较广,对课外的知识都比较熟悉,但个别学生的知识就只局限在课本上,所以在分组讨论中要作好适当的调整。

四、教学目标

1、知识目标

了解一些有关垃圾邮件的数据资料。

掌握垃圾邮件的定义和历史。

了解垃圾邮件的危害。

了解目前我国垃圾邮件的状况。

了解目前全球垃圾邮件的状况。

了解一般网民处理垃圾邮件方法。

了解我国针对垃圾邮件的法律法规。

了解世界各国针对垃圾邮件的法律法规。

2、能力目标

培养学生获取信息

东莞市莞城二中:彭玉明

教学对象分析与教学设计

1、高一的学生求知欲强,思维活跃,视野开阔,富有个性,他们的感知能力和思考能力明显提高,比初中时更能够自觉而专一地完成学习活动。在教学中为学生留出自由发挥的空间,能有效的提高学生的学习兴趣。

2、高一的学生在初中的学习中已积累了一定的信息技术应用知识,具备了一定的信息素养,他们渴望学到更多更有趣的信息技术知识。

教学需要分析与教学设计

新课程标准中特别强调从问题解决出发,让学生亲历处理信息、开展交流、相互合作的过程。特别强调结合学生的生活和学习实际设计问题,让学生在活动过程中掌握应用信息技术解决问题的思想和方法,为此,我设计了制作家庭电子相册这样一个切合实际生活的任务,让学生利用所学的Photoshop色彩调整知识,对自己童年的老照片进行加工润色,在自主探究式的学习过程中,回忆快乐童年,体验亲情,感悟人生,并增强自己的美术修养,促使他们去发现美、创造美、鉴赏美。

教学目标和内容分析表

信息素养 新的机会

知识 符号

概念 色调、亮度、对比度、饱和度等参数的概念。

事实

技术 思想

原理 掌握色调、亮度、对比度、饱和度等参数的设置方法,则可对图像文件进行色彩的调整与修复。

操作 改变图像的颜色的操作方法,和使图像变得清晰的操作方法。

方法

人际互动 表达 表达自己在处理图像时采用的技术,表达自己的童年照片中所包含的故事。

交流 与同学或与教师交流在处理图像时使用的技巧,对色彩的感觉。

合作 学会与人合作的技巧,发展合作意识,在小组合作中发挥个人优势的同时相互学习,理解合作与协作是当今社会社会活动的重要形式。

问题解决 发现问题 发现并解决在处理图像时所遇到的技术问题发现并解决在处理图像时所遇到的色彩构思,美术视觉方面的问题。独立思考解决或通过与同学或与教师的交流来解决问题。

分析问题

确定方案

解决问题

评价调控 要素评价

过程评价

个性化评价 能够公平合理,有凭有据地评价自己和他人的作品。

调整控制 能通过观察他人优秀成果,发现自己的不足之处并加以完善。

情感态度与价值观 身心健康 处理童年的老照片,回忆温馨往事,体会长辈对自己的浓浓的关爱之情。

信息意识 利用现代信息技术来处理在生活中遇到的一些事情。

作品欣赏 通过欣赏他人的精彩图像,提高欣赏水平,并学会了如何取他人之长处。

行为规范

价值内化 促使学生热爱生活,美化生活,关爱同辈,孝敬长辈。

教学过程设计

一、课前准备工作

1、提前布置学生收集童年时的老照片,并上交教师扫描成图像文件:对照片的要求如下:

▲照片张数:每位学生2到3张。

▲必须有与亲友的合影,如果照片中包括着有趣的故事则最佳,尽量是自己不同年龄段的照片。

2、印发材料《你了解色彩吗?》,布置学生提前阅读,旨在让学生了解关于色彩的一些基本知识,阅读材料内容见附录。

二、教学环节

任务的提出

每个家庭都会有许多老照片,记录着岁月的流逝,孩子的成长……,鼓励学生做一个精美的家庭电子相册,由于老照片放置时间较长,经扫描采集后的图像色彩有不少缺陷,比如说颜色暗淡,层次模糊等,本节课的任务就是让学生通过对Photoshop的学习来对图像进行色彩调整,使图像变得完美。

新课引入

在大屏幕上展示两张图像文件,一张是教师本人的数码生活照,照片色彩艳鲜,清晰度高,层次分明,另一张是一位学生的童年老照片,照片色彩暗淡,清晰度较差。

◇教师:先对两张照片做一个简介,再提问,这两张照片在图像质量方面有何不同?

☆学生:两张照片引起了他们的兴趣,展开讨论,并举手回答。

◇教师:两张照片的图像质量有很大差距,那图像质量与什么有关呢?接着引入色调、亮度、对比度、饱和度等参数的概念,掌握这些参数的设置方法,就可以把图像文件修复到理想的状态。

学习新课

教师指导学生使用“在线课堂”中的Photoshop色彩调整一节,由任务的需要促使学生自主学习,并通过主动探索来解决问题。主要知识点如下:

① 改变图像颜色的原理与操作方法。

② 使图像变得清晰的原理与操作方法。

③ 图像的亮度、对比度、饱和度的调整。

④ 重要提示:在“图像”菜单中的“调整”项目中有着多种图像色彩调整选项,适合不同场合使用,请学生去尝试一下。

⑤ 观察:在对图像进行调整时,如果是通过曲线的方式,请观察当曲线变化时,图像的变化情况。

⑥ 探究:同样的效果,除了教师提供的操作方法,还有其它的操作方法,请学生探究。

⑦ 作品欣赏:提供多张高质量的图像供学生欣赏,懂得一张好的图像所具备的要求。

具体形式:

▲ 采用2到3位学生为一小组的形式合作学习、相互交流、相互促进,每位学生量力而行完成一张照片以上的任务。

▲ 分层教学:能力强的学生可利用“图像”菜单中的“调整”项目中的其它选项,对图像进行进一步的修复,并实现一种效果多种操作方法。

▲ 教师时刻保持与学生的交流、并选择几位学生做“小助教”,和教师一起进行多方位指导。努力营造开放式的教学环境,鼓励学生对同一种处理效果积极寻求不同操作方法。

(教师构想:由于学生所处理的图片是自己的童年老照片,必然兴趣盎然,愉快地学习与操作,当一张精彩亮丽的图片逐渐展现在眼前时,他们仿佛回到了无忧无虑的童年,仿佛又沉浸在长辈的关爱中……,这样就使得一种美好的情感渗透于学习、问题解决之中,并相互作用和影响。)

学生讲述老照片的故事并演示操作要点

由学生上讲台演示(要求:图像处理得好,照片有意思)

讲述老照片的故事:介绍照片上的人物,那年的我多少岁,是在怎样的情况下照了这张相,当时一些有趣的生活小事……,以此来锻炼学生的口头表达能力。

再演示并简述操作要点,或论述自己的新发现,新方法。

逐步引导学生以较优秀的图像为样板来审视自己所处理的图像,找出差距,促进学生的进步。

全班网上投票评选本节课的“明星学生”,符合下表的要求即可成为“明星学生”:

要 求 表 现

图像处理 图像处理得好,颜色丰富,清晰度好,并积极探究找出与教材不同的操作方法

语言表达 老照片的故事叙述得条理清楚、感人、表现出热爱生活、崇尚亲情的态度。

课堂表现 学习过程中能遵守课堂纪律,不大声喧哗,不影响其它同学的学习。

教学扩展

① 任务扩展:

◇教师:假如有一张图像是用来做网页背景的,那我们是否还是要把图像变得清晰、色彩鲜艳呢?

☆学生:讨论、探究,得出结论,不能,必须对图像进行淡化处理。

◇教师:用什么方法来实现呢?

☆学生:讨论总结出用降低饱和度、对比度,提高亮度来实现,再对教师提供的一张东莞城市面貌的图像进行淡化处理(或者自选其它图片处理)。

② 知识扩展:

◇教师:同学们,老照片经过你们的妙手,现在已重放光彩,现在我们还可以再做些什么使我们的老照片更加精美呢?

☆学生:思考,讨论,举手回答。

◇教师:引导学生从几个方面考虑,如在照片上加特色文字、富有创意地合成图像等,并鼓励学生学好后面的Photoshop知识,制作出更精彩的图像。

③ 课外知识的扩展:登录以下网站继续学习更多的Photoshop图像处理技巧。

http://www.hongen.com/pc/tools/media/pictool/pshop/ps0101.htm

http://www./softxue/che/photo.htm

教学评价

学生将处理好的图像提交,教师组织学生填好“课堂评价表”提交,采用自评、小组互评、教师评的方式,在评价的过程中培养学生的分析问题能力,判断问题的能力,并培养学生欣赏美,鉴赏美的艺术素养。评价表如下:

评价等级:分 A(优秀) B(良好) C(一般)三个等级。

评价项目 评价标准 自评 小组评 教师评

知识掌握 理解色调、亮度、对比度、饱和度等参数的概念,并能理解改变这些参数可以调整图像的色彩质量。

操作技能 能够使用Photoshop来改变图像的色彩,调整图像的清晰度,以及对图像进行其它的色彩调整。

学习能力 能充分利用“在线课堂”的学习资源,与小组成员互助协作,较好地完成任务,并积极探索更多方法。

情感态度 通过处理童年老照片体验亲情,更加热爱生活,并增强了自己孝敬长辈,关爱同辈的意识。

※ 附录阅读材料:

你了解色彩吗?

我们生长在一个充满着色彩的世界,知道吗?不同的色彩,在人们的视觉心理方面可以造成不同的感觉,红色热烈、积极、温暖,黄色灿烂、明快,绿色健康、闲逸、宁静,蓝色深沉,橙色活泼,紫色艳丽,褐色古典,灰色柔和高雅,白色纯洁、黑色高贵、稳重。这是多数人对色彩的心理反映,因此色彩运用得当,能使画面增加光彩,具有更高的艺术性,产生更大的感染力。

★ 色彩三要素:色调(Hue) 亮度(Lightness) 饱和度(Saturation)

色调是各种颜色的具体色彩面貌,是颜色最明显的特征,红橙黄绿青蓝紫,这就是我们在日常生活中给色调所定义的名称,就如每个人都有个名字。

亮度是颜色的明暗深浅程度,当亮度很高时,颜色是白色,当亮度很低时,则接近黑色,一般在表现喜悦欢快、活泼明朗的主题时,色彩亮度宜大,而表现严肃紧张、忧郁沉重的主题时,色彩的亮度宜小。

饱和度是颜色纯净程度,鲜艳程度,当饱和度下降时,颜色逐渐变灰暗。

★ 配色的基本概念:

补色对比:两个互为补色的色彩在一起时,会产生明显的效果,使色彩彼此色感更强,我们称之为补色对比。比如红与绿,蓝与橙,黄与紫。

明度对比:将相同的色彩放在黑色和白色上,比较色彩的感觉,会发现黑色上的色彩感觉比较亮,放在白色上的色彩感觉比较暗,明暗的对比效果非常强烈明显。

彩度对比:色彩和另一彩度较高的色彩并列时,会觉得本身彩度变低,而和另一个彩度较低的色彩时,会觉得彩度变高,这种现象称为彩度对比。

面积对比:将两个色彩强弱不同的色彩放在一起,若要得到对比均衡的效果,必须以不同的面积大小来调整,弱色占大面积,强色占小面积,而色彩的强弱是以其明度和彩度来判断,称为面积对比。

色名对比:将橙色,放在红色或黄色上,可见在红色上的橙色会感觉偏黄,而在黄色上的橙色会感觉偏红,因橙色是由红色和黄色调成的,相同成份被调和而相异部份被增强,称为色名对比。

制 作 文 字 动 画

广东省东莞市莞城二中 谢均辉

教学内容:广东省高级中学课本信息技术第二册90~94页

教学目标

知识目标:

熟练掌握形状和动作渐变动画的操作方法。

能力目标:

通过自主学习、探究和实践,培养学生的信息素养,以及提高学生自主获取、分析、加工、利用、评价信息的能力。

提高学生的审美和艺术创新能力,培养学生的美术设计理念。

学会运用对比、分析、总结的方法去解决问题。

情感目标:

提倡文明,礼貌用语。

鼓励学生的创新意识和激发学生的创造性。

培养学生与人沟通、合作、互助的能力。

重点、难点:

形状和动作渐变动画的操作区别。

效果选项的灵活运用。

艺术创新和审美。

教学方法:任务启动式,学生自主学习、探究和实践。

设计思路: 高中新课程标准贯彻了以信息素养为核心学习目标的思想,将教学目标设定为:“培养学生良好的信息素养,把信息技术作为支持终身学习和合作学习的手段”。这些素养所表现的是知识与技能,过程与方法、情感态度与价值观的融合。我尝试着围绕课新标的核心设计了这堂课。

本课在知识与技能方面要解决的问题是让学生掌握渐变动画的操作方法,我采用的是方法是先设问,引导学生用对比的方法去解决同质异构的问题。同样是渐变动画却有着不同的特点和操作方法,只有通过对比,才能发现两者间的区别,为后面的学生自主学习打下基础。然后是通过教师提供的学习资源,让学生自主探究和实践。在这个过程中我鼓励学生创新、个性化和使用多种方法去完成任务。最后,通过自我评价与总结,让学生去发现和寻找自己的不足和优点,取长补短,不断完善。

本课的创新点是:

教会学生在自主学习和实践的过程中运用对比、总结的方法去分析和解决问题。

注重将所学的信息技术用到现实生活中去,解决实际问题。

培养学生的创新精神和实践能力。

注重艺术创意,审美情趣、提高艺术创造力。

教学过程 设计意图

导入欣赏作品一:由英语字母“How are you” 变形为“你好吗?”的动画。欣赏作品二:由英语字母“How are you”由小到大、由快到慢、由浅入深的渐变动画。设问,找区别教师问:大家仔细观察这两件作品,它们在动画的渐变过程中有何不同?作品一作品二渐变类型形状渐变动作渐变 渐变内容基本形状、色彩缩放、旋转、色彩概念形状渐变:是渐变动画的一种,它是以一个对象的最初状态出现,然后随着时间的推移,一步一步变形到最终状态的一个过程。动作渐变:它是以一个对象的最初状态出现,然后随着时间的推移,逐步进行旋转、缩放,移动、颜色变化。重点提示(示范)只能使用在同一层的矢量图对象,而任何组合体、图像、组件、文本都不能创建形状渐变效果,如需要令这些对象产生形状效果,必须将它们打散。能使用在同一层的任何组合体、图像、组件、文本都能创建动作渐变效果。提出任务(教师)教师:大家在日常说话中用的最多的是哪些词语。学生:哇噻、乞线(神经)、去死、好衰、好COOL等等。教师:这些口头禅已成为校园时髦语言,而文明用语却离我们越来越远。我们能不能设计一些“倡导文明,礼貌用语”的文字小动画发布在学校的校园网上,以此来推普大家文明用语。任务一:将文明用语的宣传文字进行各种动作变形。范图欣赏:1、由“您 、请”每个字由浅到深,由大到小、从右上侧飞到中心位置,再慢慢消失,最后快速由浅到深出现“同学,请带上她们”。最后变成一点再消失。 2、 “您好”由浅到深,再慢慢消失,再用同样的渐变效果,将“早安”再变成“温馨的问候,晴朗的开端”。 任务二:将文明用语的宣传文字进行缩放、旋转、色彩等形状变形。范图欣赏:3、由“对不起”变成“没关系”再变成“一双握住的手”“hello”变形为“您好”,再变形为世界地图,最后变成一段文字“文明无处不在”。创作过程 1、 构思: 从内容和艺术两方面去创新,(内容)如范图欣赏2, 激发学生的兴趣和好奇心。

设问,激发思考,让学生在做任务前了解两种渐变动画的本质区别。为下一步自主学习、探究动画的操作方法打下基础。

提出任务,自主学习,探究、实践。范图欣赏,拓宽视野,开阔思路,激发创意。

教学过程 设计意图

“同学,请带上她们”包含着文明时常被我们的同学所遗忘,就像母亲的叮嘱一样文明要时时记于心中的意思。(艺术)如范图欣赏3,“通过握住的手”代替文字,造型更为变化多端,形式美感强。 2、制作动画: 可以参考书中90~94的制作文字渐变动画的操作方法或者在教师机中浏览制作方法自主学习完成任务。动画渐变的方法有很多,可以尝试用不同的,方便自己操作的方法去完成任务。 3、整体调整:色彩搭配,构图是否合理,造型是否准确。4、测试动画作品要求:1、动画制作方法得当,动画流畅,动感强、过渡自然。 2、艺术形式富有创意,有强烈的视觉冲击力。 3、色彩搭配得当,构图合理。分层学习:1、自主探究式学习,可分工合作,也可单独完成任务。 2、基础好的同学可以尽量发挥自己的想象力和创造力,做出图文并茂、动感十足的作品来。 3、基础不好的同学可以按照书上90~94的任务,综合自己的创意和想法来完成本次任务。教师:观察学生自练,对学生普遍存在的问题进行讲解、演示操作。四、评价以组为单位(共4组),每组学生自己评出1~2幅最佳作品,演示给班上的同学欣赏。让大家和老师一起来评价这些作品。作品评价标准思想性:表达主题准确,突出。内容健康,积极,向上,具有创意。艺术性:艺术形式富有创意,有强烈的视觉冲击力。整体感强,主次分明,层次清晰。图文布局合理,色彩搭配协调,造型准确。视觉感强,中心突出。创意性:内容新颖,有创意。 构思大胆,突出新、奇、异。技术性:动画制作方法得当,动画流畅,过渡自然。 请同学们按照下表对展示的作品进行评价。项目作品1作品2作品3作品4思想性(20)艺术性(20)创意性(25)技术性(35)总评 激发创作灵感,鼓励创新,自主学习,勇于探索,培养审美意识,提高艺术创作力。

分层教学,让好生吃饱,差生吃好。

通过评价与自我评价发现自己的不足与优点,来完善作品,同时也为以后的创作指明方向。

教学过程 设计意图

五、小节通过练习,让学生将在实践中探索到的两种动画渐变的区别做总结:渐变类型形状渐变动作渐变渐变效果基本形状、色彩、缩放、旋转、移动、加减速缩放、旋转、色彩渐变、移动、加减速帧绿色带箭头的水平线蓝色带箭头的水平线作用对象只能使用在同一层的矢量图对象或打散的图形、文字、组件及群组组件。群组组件、图像、组件、文本作用条件作用于相同的对象,可以做出个体移动和缩放效果。作用于不同的对象,可以做出形状和色彩渐变。首尾帧中不能有文字、组件、图像、及群组组件。动画的头尾帧中只能有一个对象(群组组件、图像、组件、文本)。动画只能作用在相同的组件上。色彩变化两个对象之间发生位置和颜色的变化。变化的是同一实例的位置和颜色属性。艺术效果造型变化大,过渡强,形状、色彩变化多端。动感强,视觉冲击力大。六、课后练习:综合以前所学的动画制作方法,继续完善动画,并将之发布于校园网上。(下列网站供大家学习参考)http://www./article_list.asp c_id=29 ( http: / / www. / article_list.asp c_id=29 )http://www.hongen.com/pc/homepage/flashsl/flashjq.htm ( http: / / www.hongen.com / pc / homepage / flashsl / flashjq.htm )http://www./teach/ ( http: / / www. / teach / )附:创建文字组件新建一个(图像)组件,并为其命名。选择文字工具箱的文字工具,单击窗口—面板—字符,在出现的对话框中设置字体属性。在编辑区中单击鼠标,在出现的文字输入框中输入文字。 完善知识体系,巩固、强化重点知识。知识的延伸和扩展,灵活运用所学,解决实际问题。较之书本操作方法有所不同,但更为简单,学生容易接受。同时也让学生明白制作动画的方法很多,应当努力尝试用各种方法,找出最方便自己操作的方法去进行动画制作。

教学过程 设计意图

动作渐变动画:设置动作渐变动画有很多,其中一个方法步骤如下:单击选中时间轴的一个空白帧,从图库中把一个组件拖到场景中去。2、单击选中时间轴的动画终止帧(自定),按F6,创建一个关键帧。3、选中第一帧,按右健,从弹出的快捷菜单中选取创建动画动作。这时,时间轴中两个关键帧会产生一个指向右边的蓝色水平箭头线,表示动画生成成功。``5、然后在“帧”选项中,调整起始帧和终止帧中对象的位置,大小、旋转角度、彩色、透明度等。形状渐变动画创建变形过渡动画的操作方法有很多,其中一个方法步骤如下:1、单击选中时间轴的一个空白的关键帧作为动画的开始帧,从图库中把一个组件拖到场景中去。2、单击选中时间轴的动画终止帧(自定),按F6,创建一个关键帧。

教学过程 设计意图

3、选中终止帧的关键帧,按Delete键将其变为一个空白关键帧,从图库中把另一个组件拖到场景中去。4、选中起始帧和终止帧,选择修改—分解组件菜单命令,将其打散。5、单击选中变形动画时间轴的任一帧,再单击“窗口”—“面板”一“帧”菜单命令,调出“帧”对话框。选中该对话框内“变化”下拉列表框内的“图形”选项,6、 在时间线上,从初始帧到终止帧之间会出现一个指向右边的绿色水平线箭头,表示动画生成成功。单击“窗口”—“面板”—“填充”在“填充”选项中改变起始帧和终止帧的对象的颜色。8、在“帧”对话框中设置动画加速度、过渡效果等。9、利用“扩大”文本框设置动画的加速度。10、在“帧”对话框内的“混合”下拉列表框内选择合适的选项:“分布”选项:选择该选项后,可使中间过渡帧中的图形比较平滑。“混合”选项:选择该选项后,创建的过渡帧中的图形更多地保留了原来图形的尖角或直线的特征。如果关键帧中图形没有尖角,则与选择分布选项的效果一样。

用VB设计“填空题”

东莞市厚街中学吴红珍

教材、学生情况分析

学生前半学期学过QB简单编程,对简单编程语句和方法有初步的认识。目前刚接触用Vusial Basic编程,会使用Lable、 Commdbutton、Textbox等工具,结合简单的代码,制作简单计算器、美化主界面,对VB中的对象、事件、代码有了一定的认识。

教学目标:

知识目标:

进一步理解对象、逼供、代码之间的关系。

学会根据不同要求,应用Lable、Commdbutton、Textbox等工具设计界面。

掌握Msgbox语句,了解Inputbox语句的用法。

能力目标

能够设计小软件:“填空题”。

学会分析程序,根据目标设计新程序。

情感目标

感受设计的美感,培养协作精神。

教学重点、难点:

灵活根据不同的设计编写相应代码。

教学方法:

程序分析、分层教学、任务驱动等方法。以学生自主学习为主,教师个别指导。

教学思路:

对中学生来说,程序设计很重要的是培养学生一种良好的编程风格、学生自主学习能力和创新思维。因此,根据学生实际情况,在学生掌握VB编程的思想方式基础上,教师转换角色,不再讲解程序设计语句和设计方法,只和学生一起分析程序,在分析过程中提出问题,学生在思考问题的过程中理清思路,然后去查找解决方法,并完成设计过程。为了让学生适应这种学习方法,照顾全体学生,特意设计一个界面变化不大的任务,即窗体式填空题。然后过渡以全新的任务:对话框式填空题。这样做也是希望能够让学生拓宽思路,不要局限于练习题,要大胆设想有创意的程序并实现设想。

导 入(2分钟)

程序设计很重要的是要学会一些基本思想和方法后会灵活应用,要能够举一反三,触类旁通,自己大胆的去设想,然后根据设想修改设计程序,以实现不同的目标要求。在前两节“简易计算器”和“美化主界面”中,有些同学设计出了具有个性化特点的效果,这是非常好的,希望大家也能够做出有个人创意的作品出来。(同时给学生播放两个前一节课其他班中选项出来的具有创意的学生练习,拓宽学生视野,激发他们的学习兴趣和创意思维)。

提出任务(8分钟)

这一节课开始,就希望大家能够慢慢学会阅读程序,并根据不同的要求去设计程序。所以老师只和大家一起阅读、分析程序,具体的制作过程希望大家能够自己尝试完成。为了让大家能够灵活应用所学知识,我们先从前一节课的内容引申出这一节课的要求。

任务一分析:第一种样式的填空题——窗体式(全班都要做):

展示系统功能,让学生观察系统界面,发现所用的对象还是由前面学过的Lable、Commdbutton、Textbox等组成;所不同的是,当我们把问题的答案填写在文本框内后,当其中的对象“按钮”,发生了“单击”事件时,系统能够以弹出对话框的形式,智能地判断答案正确与否,并能够通过单击“答案”按钮让系统给出正确答案。特点:一个版面可以书写多道题目。

图1主界面 图2窗体式填空题参考界面

问题1:对于铵钮这样的对象,当发生单击事件后做什么事,由什么来决定?(由对应的代码决定)——大家回答。

问题2:这个新鲜事物“对话框”是怎么会自动弹出来的?——由新语句:MsgBox来实现。请学生快速阅读课本,了解MsgBox语句的一般形式:

MsgBox “提示文字”, 0~5, “对话框架名称”

并大致知道第一个参数是提示信息;第二个参数可为0~5,用于指定铵钮类型;第三个参数是对话框标题。

问题3:为什么系统会智能判断答案正确与否?学习QB的时候学过什么语句可以进行判断?——IF THEN ELSE语句。简单的进行相关系统的阅读。

任务二分析:第一种样式的填空题——对话框式(略提,有能力的同学做)

展示填空题功能。特点:一个版面只写一道题目。

图3对话框式填空题参考界面

问题1:这种形式和前面一种形式的不同点在哪里?——题目不是写在新打开的窗体中,而是直接写在弹出对话框架中,题目数量受限制。

问题2:这个对话框和前面用MsgBox语句弹出的对话框有什么不同?——多了一个文本输入框,用来填写问题的答案。

问题3:这个多了一个组成部分的对话框又是怎么实现的?——请大家先完成第任务一后,自己看课本完成,对照MsgBox的结构,掌握InputBox的一般形式和用法:

输入结果=InputBox(题目内容,标题,输入框初始内容)

两个任务效果都可在教师机共享文件夹中找到打开来看。

完成任务(20分钟)

学生各自完成任务,如遇到问题可以与同学交流,也可以问老师。教师进行巡视,及时发现学生操作中的问题并给予辅导。对一些典型问题可以在学生操作过程中,在全班同步进行提示。同时注意发现一些同学的创意设计,为后面的交流作准备。

评价交流(8分钟)

作品展示:选择比较具有创意性和欣赏性的学生作品,在全班展示,让学生谈自己的创作想法,教师点评。让同学进行互评。让学生通过观看别人的作品,发现别人的优点,学习别人的优点,开阔视野。同时给学生提供一个学习交流展示自我的平台。

《利用因特网交流信息》教学设计

东莞市厚街中学吴国华

一、教材地位:

本节内容《利用因特网交流信息》是贯穿于本章《网上信息的获取和交流》的主线,与后面章节内容联系密切,学好本节知识就能为学习后面章节知识打下基础,而且随着现代社会的发展,生活在现代社会中的每一个高中学生,无论以后走进大学校门或者毕业走上工作岗位,本节内容都是一个必备的知识和技能,而且本节也是本章的一个基础,亦是一个重点。

二、教材特点:

本节教材的特点之一:编排从实际出发,以现实问题也是学生感兴趣的问题,即以在因特网申请一个免费的电子邮箱为例把本节的知识点贯穿于其中,环环相扣,有助于提高学生学习的兴趣,调动学生学习的积极性和主动性,可以充分体现学生的主体地位和主观能动性,使学生真正成为课堂的主人。

本节教材的特点之二:教材遵循了由感性到理性,由简单到复杂的基本规律,注意培养学生解决实际问题的科学实践能力和综合素质。

三、教学目标:

知识目标:1.掌握在因特网申请免费电子邮箱的基本操作。

2.掌握发送、阅读电子邮件和以附件方式发送磁盘中的文件。

能力目标:1.以建构主义理论为指导,以研究性学习为载体,培养学生自学、合作学习和动手能力。

2.学生通过亲身经历,提高分析和解决实际问题的能力

情感目标:1.培养学生与他人协作的学习品质,加强集体主义的观念。

2.培养学生的科学探索精神与严谨的治学态度。

四、教学重点、难点:

重点:使学生掌握在因特网申请免费电子邮箱的基本操作,掌握收发电子邮件的技能。

难点:用户名的确定;邮件中附件的添加方法。

五、教学方法:

先讲后练教学方法。教师“讲”是让同学们对在因特网申请免费电子邮箱有感性的认识,强调一些在因特网上操作注意的事项,为同学们提供上网的经验。学生“练”是为了巩固所学知识。

任务驱动教学方法。以学生为主体,以任务驱动为主线,营造创新氛围。

分层教学方法。根据学生计算机实践能力参差不齐,在教学、上机实践、个别辅导中体现分层次教学。

六、教学媒体:通过多媒体网络教室的广播、监看和控制等功能,进行课程学习,发现并讨论问题,过程检测与评价,作业评价。

七、教学过程:

<一>、创设情境,引出问题:

1、展示实物:电话机、信件。

2、问题:这些实物的作用?互联网上人们如何交流?信件的书写格式?

分析指导:信息交流是人们经常进行的一项活动,过去人们通过电话、写信等方式进行交流。现在,信件和因特网结合在一起,出现了电子邮件。利用电子邮件,我们可以实现计算机之间的信息和资源传递。我们要注意电子邮件的书写格式。

<二>、申请免费的电子邮箱:

问题与方案:

互联网上的电子邮箱有收费和免费,我们学习的是申请免费电子邮箱。申请免费电子邮箱:可到中华网(www.)、雅虎中国(cn.)、网易(www.)等申请。

讲解:

教师演示中华网电子邮箱的申请。

申请成功后的地址:用户名@mail.

注意:在填写资料时,不要混淆“用户名”和“姓名”。“姓名”可以根据情况填写(不主张在互联网上随便泄露自己的真实资料),但是“用户名”就一定要记住,它是作为你登录自己邮箱的ID,就相当于是一个人身份的证明(身份证)。在中华网邮箱系统中,每一位申请的用户名都必须是唯一的。而且第一次确定邮箱的“用户名”时,有些符号是不允许作为用户名的组成部分的。

学生活动:

上互联网申请免费电子邮箱。(强调要学生注意自己真实个人资料的保密)

<三>、发送电子邮件:

讲解:教师演示申请成功后登录到自己的邮箱的制作。

填写好收件人的电子邮件地址、邮件的主题还有主要内容后,按“发送”按钮即可发送邮件。

以附件方式发送磁盘中的文件:

选择“附件”按钮,然后根据提示的步骤完成即可。

学生活动:

登录自己申请的免费邮箱,发送一封有我们学校的大门图片的邮件到教师的邮箱(dghjzx@)

注意:主题请写明班级、学号、姓名;主要内容说明本附件是什么内容。

思考:如何将一封EMAIL同时可以发送给多个人?

<四>、作品展示:

打开老师邮箱,展示同学们发给老师的电子邮件作业,从中分析同学们发送电子邮件时常犯的小错误,表扬作业完成得好的同学。

思考:收到朋友的邮件,回信时你是如何操作?

<五>、课后总结:

同学们在本节课中学习了在因特网申请免费电子邮箱的基本操作,发送、阅读电子邮件以及以附件方式发送磁盘中的文件的方法。这些基本操作对大家在以后的学习和生活中是有很大帮助的,希望每位同学都能多用E-MAIL,多与同学交流,互相帮助,互相学习,齐来提高我们的信息技术水平。

《利用photoshop合成图像》教学设计

佛山市南海区桂城中学 骆丽璇

一、教学设想:

本课结合广东省教学教材研究室编著的高级中学课本《信息技术》第二册第二章教材进行教学设计。本课主要是让学生掌握利用photoshop合成一些有意义的图像的技术。需要学生运用合适的信息技术,发挥自身的创造力和想象力,恰当的表达自己的思想。

根据本课的特点,笔者主要以任务探究学习的方式贯穿整节课。通过提供相关的学习指导、学习资源,以任务驱动的方式引导学生进行自主学习,以此培养学生的综合信息能力。通过在完成任务的过程中,让学生进行广泛的交流与合作,加强学生的协作学习氛围以及合作能力。为了使不同层次的学生都有所提高,笔者还针对高层次的学生另外设计拓展任务,同时提供了多个网络学院的链接,使高层次的学生在完成任务之余还能有所提高。

二、教学对象分析

本课的教学对象是高中一年级的学生。学生通过初中的信息技术学习,已经具备了一定的图像处理操作能力。Photoshop是一个功能强大的图形处理软件,操作复杂,学生学习起来有一定的困难。大部分学生对于图片处理还是比较陌生,为了让学生能够顺利的完成任务,获得成就感,因此在课前就需要准备充足的学习资源。

高中学生思想比较单纯,很容易被网络上一些不良的合成图像所迷惑,需要从旁加以指引。为此教学过程中,需要通过对反面例子的批判,提高学生的信息道德素养,让学生做到“学之有方,用之有道”。

三、教学目标:

(一)知识目标:

掌握:1、 合并图像的基本方法——拖曳图像;

2、 处理图层的两种基本方法;

3、 将图像保存为web所用的格式。

综合应用:结合合并图像的多种方法,选取合适的素材,创作出具有一定主题的作品。

(二)能力目标:

培养学生的自主学习、探究学习以及协作学习的能力;

培养学生的创新能力,表达能力;

培养学生的艺术欣赏能力。

(三)情感目标:

培养学生与他人合作与交流的人际关系;

培养学生实事求是,公平公正的精神;

培养学生的信息道德素养。

四、教学重点:

更改透明度;

蒙版的添加以及渐变工具的使用;

将图像保存为web所用格式;

五、教学难点:

蒙板的添加以及渐变工具的使用

六、教学方法:

任务探究法、协作学习、小组竞争

七、教学过程:

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

创设情景,导入新课(1分钟) 设置情景:展示几幅趣味的合成图像,供学生欣赏。引入课题:两幅看似简单的图片,经过巧妙的加工后,就成了具有一定趣味含义的作品,这就是合成图像带给我们的奇妙之处。提出本课课题。 欣赏合成图像,了解合成图像的作用,明确学习目标 通过欣赏作品,让学生了解本课的趣味性,激发学习欲望。

引入任务,知识铺垫(4分钟) 讲解合成图像基本步骤:拖曳图像设问:如何将两个图层自然过渡? 通过观察,了解合并图像的基本方法 通过展示样例,明确学习重点。

任务探究,自主学习 基本操作学习(8分钟) 布置练习任务一:完成作品《保护水资源》2、指导学生进行任务探究学习,学习如何使用蒙板及渐变工具,将图像保存为web所用的格式3、鼓励学生争当小组长(让做得快的同学充当小组长),指导有需要的同学完成练习。 结合教学网页及课本完成任务一。在练习过程中,完成快的同学做小组长辅导其他同学。 培养学生的自主学习能力及合作能力。

知识归纳(3分钟) 全班交流,小结归纳请一位学生演示任务一的操作,边操作边说出操作步骤。教师强调学生容易忽略的操作。 观看同学的操作,并判断其正误,从而完成知识归纳。 让学生通过观察分析同学的操作,使之对照自己的操作,及时纠正自己的错误。通过强调容易忽略之处,使学生对操作难点形成正确的认知。

综合练习(19分钟) 布置练习任务二:(1)根据供选择的图像素材,制作出具有一定意义的作品,并加上适当的文字展现主题。(2)完成后上传作品。布置拓展任务:通过网络资源,自行选择素材,制作出具有一定意义的作品3、指导学生完成练习。 结合所有已学的内容,完成练习。有能力的同学,做拓展任务。 通过综合练习,培养学生实践动手能力及创新能力。通过展开分层教学,使不通层次的学生都有所提高。

任务反馈,学习评价(8分钟) 1、完成作品的同学,将其作品发布2、组织学生欣赏他人作品,并根据评价指标进行网上投票,选出最优秀的作品。3、请个别学生讲述其作品的创作思路。 欣赏优秀作品评选全班最优秀的作品 让学生欣赏优秀作品,学习他人的作品的成功之处。通过网上投票的形式,对优秀作品进行评价,以培养学生的欣赏能力及培养学生实事求是,公平公正的精神

课堂总结,情感升华(2分钟) 总结本课知识点举反面例子,提醒学生注意提高信息道德素养,不能利用技术来进行不道德的活动 思考反馈 帮助学生形成系统的知识体系,培养学生的信息道德素养

八、评价指标

评价

内容 评价指标 评价等级

欠佳 一般 优秀

内容

(30%) 所合成的图像能表现一定的主题,并能添加适当的文字表现主题

画面美观,色彩协调,整体感觉好,给人与美的感受

所选择的素材能恰当地表现作品的主题

技术

(30%) 能将不同的图像拖动到同一幅图像中

能更改图层的透明度

能使用层蒙板工具

能在层蒙板工具上使用渐变工具做融合效果

能将图像保存为web所用的格式

创造性

(30%) 素材之间的搭配有新意和创意

能在图中运用多种技术手段,创造出特殊的效果

主题构思独特,有创意

道德价值

(10%) 所合成的图像内容健康,积极向上,符合道德规范。不粗俗,不低级趣味,不侵犯他人的尊严与人格。

综合评价

及

修改建议

九、教学流程图

附一:

练习任务一:

完成作品《保护水资源》,掌握以下两个操作:

1、蒙板的添加以及渐变工具的使用

2、将图像保存为web所用的格式。

提示:

1、参考教学网站的《学习指导》相关内容,自主学习。

2、图像素材存放路径:T:/素材/任务一

练习任务二:

1、根据老师提供的图片素材(T:/素材/任务二),制作出具有一定主题含义的作品。

你可以参考以下主题:

与时间赛跑 ,保护地球 ,珍惜时间 ,花样年华 ,小天使 ……

2、完成后,请将作品保存成web所用的格式(JPEG)。文件保存路径:E:\ ,文件名为你的学号。

3、通过《上传投票》页面,上交作品。

拓展任务:

1、请根据《学习资源》上的练习资源链接,上网查找适合的素材,创作出具有一定主题的作品。

2、根据《学习资源》上的网络学院链接,学习有关photoshop的教程,找找看还有那些合并图像的方法。

《人工智能初步》的一个案例

课题名称:

八数码难题及其状态空间表示法

涉及标准:

“人工智能初步”模块;条目(三)人工智能语言与问题求解(3)

教学学时:

1学时

教学目标:

认知:

(1)体验八数码难题的状态空间表示法的过程

(2)了解状态空间、状态空间树(图)的有关术语及含义

技能:

(1)能使用状态空间表示法来表示简单博弈问题的过程

(2)能画出相应的状态空间树(图)

情感:

感受游戏的趣味性

体验“以少来表示多,以有穷来表示无穷”的技术思想

教学重难点:

教学重点:

了解状态空间表示法基本思想,并能使用状态空间树来表示待求解的问题

教学难点:

理解状态空间表示法的意义

教学方法:

实践、启发式、分析与综合

教学场地:

教室

教学过程:

教学环节 教师活动 学生活动

问题引入 1.提出如下问题:结合一些典型问题(比如,查找问题、排序问题等),请回答:使用计算机解决问题的一般思路如何?其关键是什么?2.引导学生思考问题,并得出结论。 思考问题,并在教师的引导下得出如下结论:(1)使用计算机解决问题的般思路如下:问题→算法→程序设计。其关键在于根据人类解决问题的经验来得到求解问题的算法。(2)对于某些问题,得出其求解算法较容易,而对于较难问题,则不然。此时,需要研究人类处理该问题的经验,并加以总结才能提升为算法。

教学环节 教师活动 学生活动

讲授新课 1.八数码难题介绍八数码难题的游戏规则,并给出棋盘的初始状态和目标状态。要求能使用尽可能少的棋步从棋盘的初始状态走到目标状态。(假设,要求能在4步内解决问题)——提出问题:要使用计算机来求解八数码难题,首先应该做什么? 学生明确要得到求解问题的算法,首先需要研究人类是如何求解该问题的,自己是如何求解该问题的、同学是如何求解该问题的。 带着这些问题,动手实践:1.按游戏规则,从棋盘的初始状态开始移动棋子,记录移动4步棋子的过程。2.学生分组讨论,比较每个人的移动结果,得出不同的移动过程。

2.八数码难题的状态空间表示提问1:能否把小组中在4步内所有走法用一棵树表示出来?提问2:能否把在4步内所有可能的走法使用一棵树表示出来? 教师引导学生回答上述问题。 每小组学生把本组所有的结果汇总,并使用一棵树来表示出来。 将一个小组的结果展示出来,其它小组补充,最后形成一棵走4步棋的完整的状态空间树。

3.状态空间树的作用提问1:状态空间树的有什么作用?提问2:树中节点和边的含义?提问3:如何要画出10个、20个棋步内对应的状态空间树? 学生根据实践,在教师引导下得出:状态空间树表示出了移动4步情况下所有可能的走棋情况。

4.状态空间的概念及有关术语: 状态、操作、初始状态、目标状态。三元组表示。 根据由上述问题2和问题3来体会这些概念

小结 状态空间表示法的基本思想及意义。2.挖掘其技术思想,对学生进行情感价值观、技术思想的教育:以少表示多,以有穷表示无穷。 与教师一起总结和归纳。

引申 提问1:哪些类似的问题可以使用状态空间来描述?井字棋、五子棋等;提问2:野人和修道士过河问题如何使用状态空间法表示?可以使用树来表示吗? 学生思考

练习 1.画出井字棋问题的状态空间树。2.画出野人和修道士过河问题的状态空间图。 练习

《分支结构程序设计》教学设计

潮州市饶平县华侨中学(邮编515700) 张远航

Email:zyuanhang@

========================

教学分析与教学设计思路

========================

一、教学对象分析与教学设计

本教案适用于高中二年级学生。这一阶段的学生具备一定的数学基础和具有一定的比较、归纳能力,是一个正处在抽象逻辑思维已初步形成并继续发展的阶段。学习分支结构程序设计就是要在这些基础上,借助具体事务为载体,了解程序解决问题的条件与办法。在学习本课之前,学生已经掌握QB程序的编写与运行方法,了解顺序程序结构的执行流程。

二、教学需要分析与教学设计

本节课在有大屏幕投影仪的多功能室上课。通过再度开发课程资源(《信息技术》第四册第四节《分支结构程序设计》,广东省教学教材研究室编著)和充分利用学生发言的现场事件进行有效讲授,激发学生的探究热情,努力创设师生之间的互动场景,使学生在讨论中协作学习,在发言中共享学习成果。

本教案主要以课本“任务一”的“人机对话”程序为例子,用向学生请教英语和鼓励发散思维、创新思维等方法精心创设多个课堂教学小高潮,逐层推进讲授分支结构程序设计中的三种语句形式及其功能。

本节课在教师设疑、讲解和学生分析、讨论、发言等基础上进行的,主要运用的教学方法是任务驱动法。教师讲解的过程就是不断地“否定”前面的结论,提出新问题(任务)、请同学们分析问题,提出解决方案,帮助学生解决问题的过程。

在授课过程中,要根据课堂现场发生的事件,随时调整教学内容,当学生的讨论发言偏离本节课的教学目标和内容时,要机智处理。

分支结构程序设计语句形式及其功能:

1、条件语句的一般形式:

格式一 if 条件 then 语句组

功能:当条件满足时执行then 后语句组,否则跳过此行执行下一行。

格式二 if 条件 then 语句组1 else 语句组2

功能:当条件满足时执行语句组1,否则执行语句组2。

2、块结构条件语句的形式:

if 条件1 then

语句组1

elseif 条件2 then

语句2

……

else

语句组n

end if

功能:如果条件1成立,则执行语句组1;否则如果条件2成立,则执行语句组2……否则执行语句组n。

3、情况语句一般形式:

select case 测试表达式

case 表达式表1

语句组1

case 表达式表2

语句组2

……

case else

语句组n

end select

功能:先求出测试表达式的值,然后看该值与哪一个case子句中的表达式表相匹配,如果找到了,则执行相应的语句组,如果没有找到则执行与case else子句有关的语句组。

课本中的“任务二”、“任务三”和“任务四”作为第二课时上机练习的例题(任务)。

三、教学(目标—内容)分析表

信息素养 新的机会

知识 符号 If … then … else …、sclect case…end select

概念 分支结构

事实 在日常生活中,许多时候我们需要根据某个前提成立与否做不同的事。

技术 思想

原理

操作

方法

人际互动 表达 对问题发表自己的看法

交流 小组成员换各自想法

合作 小组内探讨问题并形成一致意见,举荐“发言人”,随时应邀上台讲(写)出他们的程序。

问题解决 发现问题 对于“任务一”的程序,若想表达“我很高兴。”,却键入“y”,电脑将如何回应?

分析问题 程序的“容错性”差,没有详细考虑具体操作细节。

确定方案 充分考虑程序的使用细节,采用更有表现力的语句形式。

解决问题 采用嵌套语句或情况语句

评价调控 要素评价 评价各种“人机对话”程序的特点。

过程评价 评价学生在解决问题过程中的着眼点,有没有找到问题的关键点。

个性化评价

调整控制 学生根据老师或小组“发言人”意见,妥当修改自已的程序。

情感态度与价值观 身心健康 认识程序“BUG”的形成原因之一,对程“BUG”的影响有初步了解。

信息意识

作品欣赏

行为规范

价值内化 培养学生的科学探索精神与严谨的治学态度。

=================

教学过程设计

=================

【讨论引入】(设计用时:4分钟)今天,在上课之前,首先请教同学们一些英语问题:

1、If it's not on the table then it will be in the drawer

2、If I offer to take him out for lunch, then he'll feel in a better mood.

3、If it does not rain then I'll go to park, else I'll stay at home.

这些句子如何翻译?

噢,我懂了。谢谢同学们的指教。的确,在日常生活中,许多时候我们需要根据某个前提成立与否做不同的事。这种根据不同的情况转向不同的分支来处理的程序结构就是分支结构。

下面请同学们再看上述三句英文,讨论它们有什么特点。

(学生讨论、发言,教师引导他们注意if 、then、 else三个词,并为这些按条件语句的一般形式划分部分)

【学生归纳】(设计用时:2分钟)条件语句的一般形式:

格式一:if 条件 then 语句组

格式二:if 条件 then 语句组1 else 语句组2

【教师说明】(设计用时:3分钟)格式一功能:当条件满足时执行then后语句组,否则跳过此行执行下一行。(板画:见课本图1-8(1))

格式二功能:当条件满足时执行语句组1,否则执行语句组2。(改前板画成:见课本图1-8(2))

【学生阅读】(设计用时:5分钟)请阅读“任务一”。

同时,教师启动QBasic,输入以下程序:

input "Are you happy (Y or N):"; a$

if a$="Y" then print "Yes. I'm." else print " It’s terrible!"

end

【教师提问】(设计用时:4分钟)1、Are you happy (答:“Yes. I'm.”或“It’s terrible!”)

2、根据你的回答,运行上述程序,你要按键盘的什么键?(或答:“y”或“n”(读音,不区分大小写),或答:大写“y”或大写“n”)

3、请同学们讨论,当我想计算机回答“我很高兴。”,按下了y键(板书小写字母y)后,计算机将如何回应?

【演示】(设计用时:0.5分钟)以大屏幕投影方式,请一位同学上前演示上述程序运行时按下y键后结果。

【教师说明】(设计用时:0.5分钟)我们按下了y键,但输出了“太糟了”。这说明这个程序序在一定的缺陷,使用不方便。这需要我们去改进,使电脑更准确地理解我们的意思。请同学阅读“任务三”后讨论一下,如何改进?

【学生讨论】(设计用时:5分钟)……

【学生发言】(设计用时:5分钟)请一位小组“发言人”发言,说说他们小组的改进意见,鼓励学生上台写出改进的程序。

下列几个程序之一,可能与学生写的大致相同:

第一种:

input "Are you happy (Y or N):"; a$

if a$="Y" then print "Yes. I'm."

if a$="y" then print "Yes. I'm."

if a$="N" print "It’s terrible!"

if a$="n" print " It’s terrible!"

end

第二种:

input "Are you happy (Y or N):"; a$

if a$="Y" then print "Yes. I'm."

elseif a$="y" then print "Yes. I'm."

elseif a$="N" print " It’s terrible!"

elseif a$="n" print " It’s terrible!"

else

print “Oh.I beg your pardon.”

end if

第三种:

input "Are you happy (Y or N):"; a$

select case a$

case "Y","y"

print "Yes. I'm."

case "N","n"

print " It’s terrible!"

case else

print “Oh.I beg your pardon.”

end select

end

【教师说明】(设计用时:1分钟)(感谢学生提的意见,根据学生的改进意见,设法引出块结构条件语句或情况语句,并与学生共同修改“发言人”写的程序,使之更完善。)

【学生发言】(设计用时:5分钟)除了刚才这种改法外,还有谁能给出另外的不同语句形式的程序呢?(请另外的小组“发言人”发言,说说他们小组的改进意见,鼓励学生上台写出改进的程序。)

【教师说明】(设计用时:2分钟)(感谢学生提的意见,根据学生的改进意见,设法引出块结构条件语句或情况语句,并与学生共同修改“发言人”写的程序,使之更完善。)

【教师说明】(设计用时:3分钟)同样一个问题,可以有不同的程序处理。选择的标准,首先的算法正确,其次是简洁,易于理解,再次是运行高效。

对于简单的条件判断的处理,可以用条件语句的一般形式,对于二、三个条件判断的可以用块结构条件语句,而多值判断的应该用情况语句。

强调int()函数的形式与功能、case后的表达式形式。

【学生练习】(设计用时:3分钟)请同学们完成任务三和任务四。(鼓励学生以情况语句定任务三,而以块结构条件语句写任务四)

【教师检测】随机请部分同学到教师机上演示他们的程序,并请他们谈谈自已编(改)写程序的体会。

【小结】(设计用时:1分钟)略

【课后讨论题】(设计用时:1分钟)本节课中,我们没有讲到“任务二”:输入三个数,然后输出其中的最大数。请同学们,课后阅读课文,并探究:如果输出三个数中的最小数,算法如何修改?下一节课到机房上机实践,请同学做好预习工作。

《循环结构程序设计——FOR/NEXT循环语句》教学设计

内 容 (第一章 程序设计基础 第五节 循环结构程序设计)FOR/NEXT循环语句

作 者 张朋飞 所在单位 广东罗定中学

E—mail zpf1975@

课 时 1课时 适用年级 高级中学二年级

选用教材 广东省高级中学课本《信息技术》第四册(广东省教学教材研究室编2003.6)

教学设计思想 这是一节面向学生,面向新教材,遵循从易到难,由浅到深的循序渐进的开放式课堂教学。教师采用分析法、演示法、实验法和讨论法等多种教学方法,充分体现了学生是教学活动中的主体;而教师通过对学生参与学习的启发、调整、激励来体现自己的主导作用。使学生在协作学习中目标明确、态度积极、气氛活跃,注意培养学生掌握结构化程序设计思想。

教学目标 在教学过程中,充分发挥学生的主体作用、调动学生的学习积极性,有效地培养学生的分析问题、解决问题的能力 ,主要体现下面三个目标:1、知识目标:通过FOR/NEXT语句的学习,理解循环过程,能写出简单的循环程序。2、能力目标:培养学生分析问题,解决问题的能力。3、情感目标:激发学生学习热情,培养学生学习的积极性。

教材分析 教学重点 掌握FOR/NEXT循环语句的格式,并能运用它来编写程序。

教学难点 解决问题的思路和方法(算法),流程图制作,确定循环变量和循环体。

教学对象分析 学习本节课前,学生已经对顺序结构程序和分支结构程序有关语句有一定的了解,对这些内容复习加强巩固的同时,指出它在顺序执行、选择执行程序中有一定的优势,但要将某项任务转化为重复多次去执行某一项操作时,它就有一定的困难,并提出改进的设想和办法,从而激发学生探求新知的欲望。

教学准备 程序例子(七个)、相关流程图电子卡片(见附页)。

教 学 过 程

教师活动 学生活动 教学意图

[复习引入]:同学们,我们学习了QB语言的一些基本语句,下面我们一起来编写一个程序:打印5个竖排的“*”。[设问]:同学们做得很好,那么,我想画10行,100行,1000行“*”呢?难道就这样顺序写下去吗?这样编写是不是太繁琐了。如果能让计算机去完成这部分重复的内容,而我们只要告诉计算机重复操作的次数就可以了,这个愿望能否实现呢?能!通过我们今天学习的FOR/NEXT循环语句,就可以很容易的实现这个愿望。 学生稍做思考并编写出程序:CLSPRINT “*”PRINT “*”PRINT “*”PRINT “*”PRINT “*”END 通过复习,设置简单的任务,激发学生的求知欲望;通过设问,导出新课,说明循环的重要性。

1、给出上例的程序代码,并通过流程图加以理解 :CLSFOR I=1 TO 5 STEP 1PRINT “*”NEXT IEND[分析]: 循环结构也称重复结构,它的作用是使一段程序能重复执行,被重复执行的部分称为循环体。但重复一般都是有条件的,即在满足FOR语句中的条件下才执行循环体,否则退出循环体。下面我们就来看一下FOR/NEXT循环语句的格式:格式:FOR〈循环变量名〉=〈循环变量初值〉TO〈循环变量终值〉STEP〈循环变量增量〉〈语句序列(循环体)〉NEXT 〈循环变量〉说明:1)当步长(循环变量增量)为1时,STEP 1可省略不写;2)语句序列(循环体)中可以含有任意多条语句,也可无任何语句,称为空循环;3)语句序列中可以含有循环结构;4)FOR语句与NEXT语句必须成对出现,缺一不可。5)FOR语句与NEXT语句的循环变量是同一变量。6)有时需中途退出循环,这时用EXIT FOR命令。 在上例中,FOR语句称为“循环起始语句”,它的作用是确定循环变量的值如何变化,从而控制循环的次数;I是循环变量,它的值在执行过程中是变化的,它的初值为1,终值为5,循环增量(步长)为1。2、设置“陷阱”,深化理解语句格式1)学生分成七组讨论,然后每组完成一题,发现错误并纠正。(给出七组题目见附页)教师收集结果并作分析。3、请同学们阅读下面程序,写出结果并上机验证,画出流程图,说明程序功能。示题:for i=1 to 3 step 1print inext iend [程序执行过程分析]第几次循环循环开始时i的值执行NEXT之后i的值i与终值比较执行下一次循环否?123123234<3=3>3执行执行停止执行出示流程图卡片:见附页图1。4、阅读下面程序,深化对程序的理解。5、突破难点,尝试独立编程。刚才我们通过分析阅读已有程序,对循环结构又有了进一步理解,但我们不能仅局限在看懂、读懂程序上,我们的目的是要自己完成程序设计。首先要进行审题,认真分析题目需要解决什么问题,达到什么目的(算法);然后从已知条件出发,分析经过哪些处理才能解决问题。再把分析出来的处理步骤用流程图表示出来(流程图);最后用QB语言描述出各个解题步骤,程序设计就不会让你束手无策(编写代码)。下面我们就参照例题,按照老师介绍的程序设计步骤,试着自己来编制2个程序:依次在屏幕上打印2、4、6、…、20的平方。求出满足每位数字的平方之和等于它本身的所有三位数。 学生对比两种结构的程序。学生分组讨论并上机调试程序。学生先自行分析程序、写出结果后上机验证。采取分组讨论,共同讨论得出算法,画出流程图,最后由学生独立写出QB程序代码,并上机调试。 在教师的点拨下,学生很快能把程序稍作修改,实现打印1000个“*”的程序。开展讨论,发挥学生学习的积极性,培养学生之间互相协作、共同解决问题的能力。通过分析已有的简单程序的执行过程,慢慢渗透程序设计的思想、方法,引导学生从模仿开始,由易到难、循序渐进,逐步过渡到独立进行程序设计。鼓励学生大胆尝试编程,在一次次尝试中获取分析、解决问题的经验。第一道题相对简单,大部分学生应能独立完成;但第二题相对困难,因它要用到三重循环去完成,要求学生分组讨论,互相协作完成。

6、总结本节内容,布置课外作业各学科的内容之间都是有联系的,都不是孤立的,同学们要把知识动态化,多角度、多方式地去思考,掌握知识的内在联系,提高解题能力,开阔自己的视野。作业:1)循环变量的值可以是小数吗?为什么?2)求1+1/2+1/3+1/4+…+1/10的值。 3)打印出由数字1、2、3所组成的所有三位数(各位数字允许重复)。 布置作业的目的是在巩固本节所讲内容的同时,进行知识的拓展、探究,特别强调“当循环变量的值等于终值”时就结束循环过程,这是不对。循环变量的值等终值时还要执行一次循环体,直到“超过”终值时才终止循环过程。

板书设计 1、 FOR〈循环变量名〉=〈循环变量初值〉 TO 〈循环变量终值〉 STEP〈循环变量增量〉〈语句序列(循环体)〉NEXT 〈循环变量〉2、解决问题的思路和方法(算法)→制作流程图→编写QB代码3、循环变量的值“超过”终值时才终止循环过程。

教学评价 学生能否完成教师布置的课堂操作,能完成多少?学生能否把解题的思路和方法(算法)、流程图和QB代码有机联系起来,能否进行自主学习及互相合作,进行创新?3、学生与教师配合是否默契,自主学习积极性是否高涨?

教学反思 在教学过程中,要真正以学生为主体,发挥教师的主导地位,把学生组织好,调动学生的学习积极性和主动探索学习的能力才是关键。设计好学生练习,让学生有事做,愿意做、会做,调动每一个学生的积极性,使同学之间能相互协作学习,以弥补学生之间水平的差距,避免课堂教学带来的“吃不饱”“吃不消”的情况出现。不足之处是练习题略多了一点,时间有些紧张。

媒体要求 1.教学地点:多媒体网络教室2.硬件:教师用计算机1台,配置:深蓝易思多媒体网络教室软件、实物投影仪。学生用计算机:每人1台。3.软件:①通用软件:Qbasic、windows98、Office2000

附页:

1)打印1~5这5个数 clsfor i=1 to 5 step –1print inext i [步长应为1] 打印5~1这5个数clsfor i=5 to 1print inext i [步长为-1,不能省,应for i=5 to 1 step –1]

打印1~5这5个数clsfor i=1 to 5print “i”next i [i加上引号,就变成了字符串,应把引号去掉] s=0for x=1 to 10s=s+xif s>20 then exitend ifprint xnext x [退出FOR循环语句为EXIT FOR]

打印1~5这5个数clsfor n=1 to 5print n[FOR与NEXT必须成对出现,不能缺省] 打印1~5这5个数clsfor 1 to 5print nnext n [循环变量n要赋值,for n=1 to 5]

7) 打印1~5这5个数clsfor i=1 to 5print inext j[FOR语句与NEXT语句的循环变量应是同一变量。]

流程图:

(图1)

让“帮助”走进你的学习

——《WPS2000编辑文章》教案

湛江第一中学 黄滨

一、教材分析

采用教材为人民教育出版社的《信息技术》高中版第一册,教材在第五章讲述了WPS2000文字处理的基础,在第一二节分别讲述了简介和用WPS2000写文章,在第三节讲述的内容是编辑文章,介绍对已输入的文字进行字体、字号、字形、修饰、对齐、段落设置等操作,非常详细,是对零起点的学生设计的,相对于部分的非零起点学生来说,内容相对偏小、偏浅,针对这一问题,我添加艺术字设置这一内容,旨在让学生在自主操作练习过程中,不同程度地学会更多的对文件中的文字的编辑功能,为今后进一步信息技术的学习打下良好基础。

二、教学对象分析

1、本教案是针对高中一年级的学生设计的,这一阶段的学生抽象逻辑思维比较成熟,已具有一定完成任务的能力,乐于接受新鲜事物,喜欢具有挑战性的任务。但由于长期的依赖性的影响,大多数学生还没有形成良好的自主学习的习惯,还停留在老师教什么我就学什么的基础上。

2、经过上段时间的学习,学生学会了在WPS文档中输入文字,并输入了一篇文章,急切地想把文章修整得漂亮点。

3、从本学期开始,就注重教会学生使用帮助功能,学生已经知道“帮助”的作用与用法,但还未有形成习惯。

三、教学设计思想

本课的教学思想努力让学生养成自主探究学习的习惯,培养学生在学习中遇到问题就查找“帮助”来解决问题的能力,提高学生总结归纳的能力。

本学期我用“梦系编辑部”为主题,让每位学生都走进编辑部,当一回小主编。

四、教法与学法

从任务驱动、学生自主探究学习着手,让学生在自主实践操作中学到新知识、新技能,以学生上机操作为主,教师授课指导为辅助,演示、实践、提问、总结、反馈融为一体,达到教学目标。

五、教学目标

知识目标

1、认识打开文件的基本方法

2、理解字块与定义字块

3、了解WPS2000丰富的字体和字号及显示效果

能力目标

能打开保存在指定文件夹中的文件

学会定义字块、并能够根据要求改变字体、字号

学会调整段落的对齐方式

艺术字的应用

熟练使用帮助功能

情感目标

1、通过对WPS丰富的文字字体与修饰,培养学生对国产软件的情感与兴趣,同时感受方块文字之美。

2、通过使用帮助功能,培养学生自主探究学习的能力

六、教学重点分析

教学的重点我们放在帮助功能的应用上,让“帮助”来帮助学生学习,在学生的操作练习过程中不断提醒学生,不懂不急于问同学或老师,注意使用帮助功能。

七、教学难点分析

学习难点:对于每个不同的学生来说他们的学习的难点是不同的,对于大多数学生认为是难点的知识点,我注重让学生多实践多操作,让学生在实践中找出解决问题的规律。

教学难点:在于文字修饰、段落设置、艺术字设计的灵活适当运用上,提醒学生:我们的最终目的是在修饰文章,把整个文章修整得漂亮、美观、协调、和谐,不拘泥具体的某一部分的修饰,注重文章的整体布局。

八、课时安排:1课时

九、教学媒体:

在教学中主要应用多媒体电子教室的七个功能:屏幕广播、电子举手、屏幕监视、遥控辅导、示范操作、终端转播、网络投票

十、教学程序

图1

图2

(一)导入

展示文档:展示上节课学生输入的一篇自己创作、体现学生个性的文稿(没有经过任何修饰,如图1),对学生的劳动成果作出肯定。

再展示出这一篇经过修饰的文稿(如图2),让学生与他们上一节课输入的作品比较,找出差距。

引入新课:

教师:“怎么才能让文稿美丽、漂亮?同学试试看,是否也可以把自己的文档修饰得这样漂亮甚至比它更加漂亮。”

有学生提出:“老师,这些内容你还未教呢……”

教师:“老师在课堂是没有教过,但不等于你们不会,你们试试看,给自己点信心,你们能做到,记住我们学习的口号:不懂就找‘帮助’”。

[提出要求,布置任务。这种具有挑战性的任务,激发学生的创作潜能。]

(二)讲授新课

【任务一】对文档的字体、字号、修饰的设置

学生上机操作:

根据布置的任务学生上机操作,尝试自己是否能按要求完成任务,打开指定的文档,给文章设置字体、字号与修饰,尝试是否有能力解决问题。

教师巡视、个别辅导:

在巡视中,教师不断地提醒学生:不会就找“帮助”,遇到问题也找“帮助”,让帮助功能来帮助你解决问题。

对个别程度较低、提出问题的学生,教师也不直接告诉他答案,尽量辅导他找“帮助”,让他根据帮助提示来帮助他解决问题。

[根据帮助提示来帮助他解决问题,让学生完成任务一,对文档中的字体、官号、修饰的设置,提高学生解决问题的能力与自主学习的能力。]

展示:

在学生基本完成任务的情况下,学生制作的文档的修饰与范文基本一致,但有些功能没有设置好,选择一位比较有代表性的学生作品展示,让同学们观察。

[展示某个学生的作品,让学生指出不足并进行修改,提高学生的观察能力。]

学生观察并指出与范文不大相符的修饰地方。如:标题不在文章的中间,字号没有设置好

……

让学生修改,那位学生当即把鼠标移至标题前,连按几下空格键使标题移至中间。

教师及时提问:“这种方法确实能把标题移到文档的中间?这是最好的操作方法吗?”。

有学生回答:“不是”

教师:“我们来看看‘帮助’怎样教我们的”。

演示:打开“帮助”,找到帮助功能中让标题处于文章的中间的方法。

教师:“请刚才说‘不是’的那位同学上来操作”,同时进行解释:这操作叫“居中”。

这位同学根据帮助功能的提示,使用了工具档上的“居中”功能把标题居中。

[引导学生在学习过程中注意学会用帮助功能来“帮助”学习。]

演示讲解:

教师:“非常好,其实标题除了可以居中外,还有其它的对齐方式,如左齐、右齐、匀齐等,同学们可以试试其它的对齐方式”,引导学生学习另几种对齐方式:左齐、右齐、匀齐、全匀齐。

教师:“对于一段也有很多的设置方式哟,同学们也试试看”, 学生同时学习段落的设置。

让学生修改自己的作品,完善自己的作品。

[知识迁移,对段落的设置这一迁移的知识,一般同学都不太注意,因为这一设置效果没有修饰效果来得显著,但作为教师应启发学生,学习者不能只追求眼前的效果,更应该扎扎实实对学好操作技能。]

【任务二】给文稿添加艺术字

教师:“同学们的作品现在已经可以成为范文了,是否可以更上一层楼呢?WPS还有很多的文字的修饰功能,同学们可以根据自己的喜好把自己的文稿设置得更漂亮点、更有个性点,例如可使用艺术字等等”。

展示:展示带有艺术字设计的《计算机网络的简介》的文档(如图3)。

图3

教师:“艺术字在WPS中可直接插入对象来插入,也可是一个独立的系统,有时间的同学们可以利用‘帮助’来试试看,看是否能把文档中的某些字艺术化”。

学生根据自己的情况再完善自己的作品。

[对不同层次的学生作不同的要求,并不要求所有学生都能完成。]

(三)总结

[总结学习任务,让学生在众多的学习内容上学会总结归纳。]

教师:“你们今天学会什么操作?”

学生:“把文章的字修改变大、变漂亮。”

“给一些字的下面加线。”

“把一些字变成立体字。”

“让标题居中。”

“……”

综合学生的回答,总结今天的学习内容:

1、打开文件

2、定义字块

3、改变字体、字号、字形

4、段落的设置

5、艺术字

[总结今天的学习难点,让学生总结出学习的难点,加深印象。]

教师:“你们认为今天的内容最难的是什么?”

学生:“设置立体字最难。”

“段落设置难。”

“……”

根据学生的回答,总结学习难点:

1、字体的修饰

2、段落的设置

3、艺术字

[总结今天的学习重点,教师强调]

学习重点:

1、在“帮助”的提示下完成文章的修饰

2、灵活运用文字的修饰

[教师强调:不懂就找“帮助”,让“帮助”来帮助学习,培养学生自主学习的能力。]

评价

自评:学生先按要求给予自己作品打分。

组内互评:小组内的学生根据评价的标准打分评选出最好的作品上报。

展示:教师展示一幅完成得好的学生作品,师生共同欣赏优秀作品。

总评:综合评比的结果,评出前3名,给予表扬。

[及时给予学生肯定与表扬,提高学生的自信心,增强自豪感。]

评 价 标 准

1、作品按范文(如图2)的要求完成 优(90) 良(80) 中(70) 差(60)

2、作品有个人的特色(+10) 优(10) 良(7) 中(3) 差(0)

3、作品按范文(如图3)的要求完成(+10) 优(10) 良(7) 中(3) 差(0)

4、作品个人的特色、整体结构合理、美观(+10) 优(10) 良(7) 中(3) 差(0)

总分

(五)课后思考

再展示一份图文并茂的文档,如图4。

图4

提出课后思考:如何再把你的文章编辑得更漂亮,成为一份图文并茂的文档。

[提出课后思考,为下节课做准备]

十一、教后分析

“授之以鱼,不如授之以渔”,是本课乃至本科教学的设计思想。

在整个教学设计中,我的侧重点在教会学生利用“帮助”来帮助学习,培养学生遇到问题就查找“帮助”,让“帮助”来帮助解决问题的习惯。在所有规范化的软件系统中的帮助功能都很详细、标准地描述每个功能、每个操作的使用方法,甚至是多种的使用方法,作为一名中学生完全有能力读懂,并能按照它的描述来解决问题。

在实际教学中,让我印象最深的是学生对布置的任务(没有教过的内容)反映非常强烈,他们那种创作的冲动感染了我,同时对帮助功能同学们用得越来越自然,整个教学任务完成得也很好。

教会学生学会使用帮助功能,会收到事半功倍的效果,在以后的信息处理技术的学习中帮助功能都会帮助他们学习。

《多表查询》教学设计

广州市二中 张玉莲

[教学对象分析]:

1.学生学过select 部分语句,对FROM 子句有一定的理论认识和上机的经验。

2.高中二年级的学生,功课压力大,喜欢轻松学习计算机,又不太愿意听教师讲解;还会衡量一节课的教学容量。所以将查询表单设计成有实际意义的上学期期末考试成绩统计表xuesheng,激发学生主动学习的兴趣,在讲解内部连接的基础上让学生探究外部连接的特点。

[教学内容]:

本节课教材采用广州市教研室编写的《广州市信息技术教育课程〈网络数据库〉》,具体为教材第六章第二节——多表查询,是《普通高中技术课程标准》选修内容之一。该节内容包含内部连接、左外部连接、右外部连接和完全外部连接四种连接方式的介绍,包括它们的语法格式、功能特点、应用及上机操作,用时2课时,本教学设计以第一课时为例讲解内部连接,学生自主探讨左外部连接;第二课时让学生在第一课时的基础上自主探讨右外部连接和完全外部连接,是在讲完单表的基本查询之后,提出的多表查询内容。

教学重点:掌握内部连接、左外部连接两种多表查询方式的语法格式及应用上的区别。

教学难点:理解在不建新表的情况下,两表如何连接成一个新表;如何利用不同的查询方式去解决实际问题。

[教学目标]:

认知领域:

① 理解多表查询是属于前面学过的FROM 子句,是SELECT查询语句的一种基本结构;

② 掌握多表查询中内、外部连接的语法功能和作用;

③ 对比分析多表查询中内部连接与左外部连接的区别与联系,以及它对查询结果的影响;

④ 学会应用各种连接的特点来解决实际问题。

2.操作领域:

熟悉内部连接、外部连接的各种上机操作、结果的验证,进一步熟悉SELECT查询语句上机注意事项。

情感领域:

由于多表查询是对前面SELECTFROM 语句中FROM 子句的扩充,是数据库查询优势的明显体现之一,让学生增强对SQL 学习的兴趣;数据库和表单全改为学生自己的期末考试成绩,平时少看到这些,现在可以随心所欲的查询,以增查询的欲望,增强学习兴趣;同时,学生自己在教师讲解内部连接INNER JOIN的基础上寻找左外部连接的特点、区别,使学生获得一定程度上的成就感,及培养积极探索、实事求是的科学态度,间接获取学习方法的体验。

[教学策略方法]:

以任务及自我评价来驱动,教师讲授及学生上机操作、自主探寻相结合的学习方法。

[教学媒体]:

背投一台,教学广播网及每人一台计算机。

[教学过程]:

新课引入

复习:

Select From(单表查询及表使用别名):

格式:Select 字段名表 from 表名 as 别名

查询xuesheng数据库中表单“成绩2班”(截取部分记录)的部分列,产生一个新的表(如下表)。用课件展示:

表:成绩2班

学号 班别 语文 数学 英语 物理x 化学x 综合

49 2 114 125 114 83 86 80

50 2 113 123 109 97 62 71

51 2 122 118 114 97 84 87

56 2 100 101 103 68 69 70

产生(表名使用别名a)

学号 语文 数学 英语

49 114 125 114

50 113 123 109

51 122 118 114

56 100 101 103

在Query Analyzer中键入SQL语句:

select 学号,语文,数学,英语 from 成绩2班 as a

执行查询得到上表(产生的新表)

提出问题:

在实际应用中,往往从单表中获取我们所需要的信息有些美中不足,在不重新建立新表的基础上,能否从多个有关联的关系中获取我们所需要的信息——查询就需要涉及到对多个表的操作。例如:在上面数据库xuesheng 中除了记录2班学生成绩的“成绩2班”表(见上表)外,还有记录2班学籍的“gao202”表(部分记录见下页表):能否从两个表通过查询产生一个如下新表(见下图表)?

答案是肯定的,请把教材翻到88页,看新课《6.2 多表查询》。

(二) 新课讲授

1.内部连接 INNER JOIN

语法格式:FROM <表1> INNER JOIN <表2> ON <条件>

例:在xuesheng 数据库中含有“成绩2班”和“gao202”两个表。“成绩2班”记录2班学生的成绩,其中含有学号、班别及各科成绩等字段内容;“gao202”记录2班学生的学籍,其中只含有学号、姓名等字段。现要求查询2班学生的学号、姓名及语文、数学、英语三科的成绩等信息。

执行:

SELECT A.学号,姓名,语文,数学,英语

FROM gao202 INNER JOIN 成绩2班 AS A ON gao202.学号=A.学号

演示:在Query Analyzer 查询结果,并与原表情况对比。

分析查询结果:原表“gao202”除含有2班学号为“1——51”号同学的学号、姓名外,还含有4个姓名为“挂籍”、学号分别为“52、53、54、55”的记录,原表2“成绩2班”除含有学号为“1——51”号同学的学号、各科成绩外,还含有学号为“56、57、58”三个成绩记录,查询后得到的新表只含有学号为“1——51”号同学的记录,原表1中“52、53、54、55”和原表2中“56、57、58”这些记录没出现。两个表如何连接的?

展示:动画演示内部连接的机理(用动画课件作如下展示)。

上机:学生上机练习:练习纸上例题。先查询表1“gao202”和表2“成绩2班”,并留意表中记录数;再执行上述内部连接查询语句。验证内部查询的机理。

要求:1.学生对比新表和原表在学号最后几位(50号之后)的记录变化;

2.最后一行“( rows affected) 的数字变化。

引导:学生留意正确结果:查询后的新表只有51个记录,两个原表分别含有“51、52、53、54、55”、“51、56、57、58”;有效记录数:新表是“51 rows affected”,原表分别是“55 rows affected”、“54 rows affected”。

归纳:

内部连接的功能及注意事项:

功能:根据指定的条件从表1和表2 中产生新的记录集。

说明:

① <条件> 参数是一个逻辑表达式,通常在该表达式中会涉及到两个表中的字段。

② 只有当来自不同的两个记录满足<条件>时,才会由这两个记录产生一个新的记录。

③ 当来自不同表中的字段同名时,指定这些字段名需要在其前面冠以表名加以区别。例如:成绩2班.学号, gao202.学号

扩展部分:实际生活中有时需要即使在没有匹配的记录的情况下仍然能够产生一个新记录,外部连接可以解决这类问题。

学生自主探究:

2.左外部连接 LEFT OUTER JOIN

语法格式:

FROM <源表> LEFT OUTER JOIN <连接表> ON <条件>

学生上机练习:

依据语法格式及内部连接的例题和格式,用左外部连接方式,做上述例题(表1和表2的位置不变,只改查询方式)。注意:特别留意每班最后的同学,即2班51号之后的同学,姓名为“挂籍”的 “52、53、54、55”号同学是没有对应考试分数的,在挂籍之后的学生“56、57、58”号有成绩但没对应的姓名。同学请留意在不同的查询方式中这部分学生在查询输出表中的变化情况,把变化及执行语句写在上机练习纸相应位置。

具体为1、学生对比左外部连接查询的新表和内部连接查询所得的表在学号最后几位(50号之后)的记录变化;2、内部连接及左外部连接中最后一行“( rows affected) 的数字变化。

要求:分两个同学一组对比查询结果:每人先分别查询左外连和内部连接,然后一人屏幕显示内部连接的结果,另一人显示左外连的查询结果,进行比较。或用多窗口显示进行对比。

广播几个学生的查询结果,让学生自己归纳出左外部连接产生的新表与内部连接产生的表的区别,并明白为什么会有此区别。

预测上机情况,广播时引导学生:

能比较出区别:有效记录数及左外连多了姓名为“挂籍”4个同学。引导学生找出多出的记录字段来自哪个表?为什么其他字段的内容为“NULL”?其他字段本来应来自哪个表?引导下,由学生自己讲出“4个挂籍的同学来自连接方式‘LEFT OUTER JOIN’左边的表‘GAO202’,其他字段本应来自‘成绩2班’,但在‘成绩2班’没有‘挂籍’的这几个同学的相应记录,所以填上‘NULL’。

继而进一步引导学生回答下述问题:提出是否两个原表的记录都出现?与内部连接比较:多出的记录来自左边的表,对比语法格式,是否明白“源表”指什么?“连接表”又指什么?学生自己归纳出左外连与内连的区别,以及为什么有此区别。学生应归纳内容:不是两个原表的记录都出现,只出现了左边表“GAO202”的所有记录项,右边表“成绩2班”中出现的是在左表中有相应记录的学号为“1——51”号记录,没有相应记录项的学号为“56——58”号没有出现。对比语法格式,知道源表即是主表,主表中的所有记录都出现,连接表中只有满足条件的记录才出现。

执行:

SELECT A.学号,姓名,语文,数学,英语

FROM gao202 LEFT OUTER JOIN 成绩2班 AS A ON gao202.学号=A.学号

描述:截取部分记录如下:内部连接与左外部连接

课堂上机练习题:

练习纸第2、3题

第2题题目:只输出“成绩3班”与“gao203”中有相同“学号”记录的同学的有关情况,包括学号、班别、姓名、语文、数学、英语等信息。

第3题题目:输出“成绩4班”与“gao204”连接查询的情况,包括学号、姓名、班别、语文、数学、英语、综合等内容。要求有成绩的同学都输出,没成绩的同学都不输出。

附加题:

在xuesheng 数据库中含有“成绩2班”和“gao202”两个表。“成绩2班”中含有学号、班别、语文、数学、英语、物理X、综合等字段,“gao202”中含有学号、姓名等字段。现要求查询物理X分数不少于80分同时数学排在前十名的每个学生的学号、姓名、语文、数学、英语、物理X、综合等信息。

课堂小结:

FROM <表1> INNER JOIN <表2> ON <条件>

FROM <源表> LEFT OUTER JOIN <连接表> ON <条件>

区别:

内部连接:指定在结果集中应仅包含与ON条件相匹配的行,应删除任何不匹配的行;

左外部连接:返回匹配行及指定到JOIN 关键字左边的表单中所有行。

作者单位:广州市第二中学 邮政编码:510040

作者姓名:张玉莲 电话:83552067、83548808、13642602508

职称:计算机中教一级

附件:学生上机练习

《多表查询》上机练习及评价表(第1课时)

班别 姓名 学号

注:以下有关成绩的题均在xuesheng 数据库的“成绩X班”表单中(x:代表班号)操作;学籍情况在xuesheng 数据库的“gao20x”表单中。

例:在xuesheng 数据库中含有“成绩2班”和“gao202”两个表。“成绩2班”中只含有学号、班别及各科成绩等字段内容,“gao202”只含有学号、姓名等字段。现要求查询每个学生的学号、姓名及语文、数学、英语等信息。

SELECT A.学号,姓名,语文,数学,英语

FROM gao202 INNER JOIN 成绩2班 AS A ON gao202.学号=A.学号

1.将例题,用左外部连接来实现,以“gao202”为源表,检查查询结果与内部连接查询结果有什么不同?(先分别查看两个表的记录,注意最后几个同学的学号数、记录数及姓名等情况与内部连接的结果的比较)

2.只输出“成绩3班”与“gao203”中有相同“学号”记录的同学的有关情况,包括学号、班别、姓名、语文、数学、英语等信息。

3.输出“成绩4班”与“gao204”连接查询的情况,包括学号、姓名、班别、语文、数学、英语、综合等内容。要求有成绩的同学都输出,没成绩的同学都不输出。

附加题:

在xuesheng 数据库中含有“成绩2班”和“gao202”两个表。“成绩2班”中含有学号、班别、语文、数学、英语、物理X、综合等字段,“gao202”中含有学号、姓名等字段。现要求查询物理X分数不少于80分同时数学排在前十名的每个学生的学号、姓名、语文、数学、英语、物理X、综合等信息。

学生评价表

操作题 1 2 3 附加题 本节总评价等级(自评) 检查情况

完成情况(1、2、3)

注:1、完成:不仅完成操作,也理解每个步骤的含义(自评等级:优);

2、基本完成:完成作业题并上机验证,但有些不太明白(良);

3、没完成(合格:基本完成,还须努力)。

《认识垃圾邮件》教学设计

佛山市禅城区汾江中学 老成芬

一、教学思想与理念

《认识垃圾邮件》这一教学设计是一个基于互联网环境下,采用Webquest(基于网络的研究性学习)模式,并利用Blog(Blog,是Weblog的简称。Weblog,是Web 和Log的组合词。Weblog 是在网络上的一种流水记录形式,也称为“网络日志”。)工具进行交流、讨论的教学设计。这个教学设计是运用自主建构模式的学习方式。建构模式就是要强调必须以学生为主体,在教师为学生创设的 “底基”基础上,慢慢通过自己的研究学习,把学到的东西 “构建”起来。而在整个教学过程中教师]就只是担任主导的角色,帮助和促进学生建构知识。

在教学设计中,也采用了 “任务驱动法”。当然,提出的这个任务,也需要细心的研究。首先,提出的任务必须能提起学生的兴趣,能与学生的日常生活密切相关。这样,在教学中就能充分地调动起学生的学习积极性,以 “解决日常问题”的这样一种心态去完成任务。另外,提出的任务也必须是切实可行的。太容易或太难的任务都会减少学生学习的兴趣。作者向学生提出的第一方面的问题是垃圾邮件的影响及危害;第二方面的问题是如何预防和处理垃圾邮件。垃圾邮件,很多学生都已经深受其害了,带着这些问题去认识垃圾邮件,对他们的实际应用确实有很大的帮助,马上就能提起他们的学习兴趣。并且这些问题的答案基本上都能从网上搜索到,故难度不会很大。面对水平参差不齐的学生,作者采用了协作学习的方式,让学生在更短的时间里得到最好的学习。

采用Webquest的模式,为学生创设了学习的情景,学习的任务,学习的资源及讨论。注重学生在互联网的环境下,研究性学习、自主性学习和协作性学习能力的培养,以达到提高学生信息技术素养的目标。

另外,也充分利用了Blog这个工具。学生在完成老师布置的任务时,利用这个 “认识垃圾邮件”Blog,把自己从网上了解到有关垃圾邮件的资料,用自己的语言在Blog中回答老师的问题,实现了学生与学生之间、教师与学生之间的交流和讨论。在课外,同学们也可以通过个Blog对自己这节课进行反思,或者是继续与同学讨论有关垃圾邮件的问题。

二、教材分析

本教学设计采用的是佛山市《信息技术》编委会编写的《信息技术》高中版第二册教材。但在教材中并没有提到过 “垃圾邮件”,只在第二章的第六节中介绍电子邮箱工具的使用。在如今信息如斯发达的社会中,电子邮件已经是使用最广泛的网络功能,而 “垃圾邮件”也几乎跟病毒一样成了人们热门的计算机话题之一。如何可以更好地预防垃圾邮件已经是一个逼在眼睫的问题了。作者认为,学生除了学会怎样使用电子邮件之外,更重要的是要了解当今电子邮箱的一些存在问题。向学生提出“垃圾邮件”这个名词是很有必要的。