5《孔乙己》课件 (共19张PPT)

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

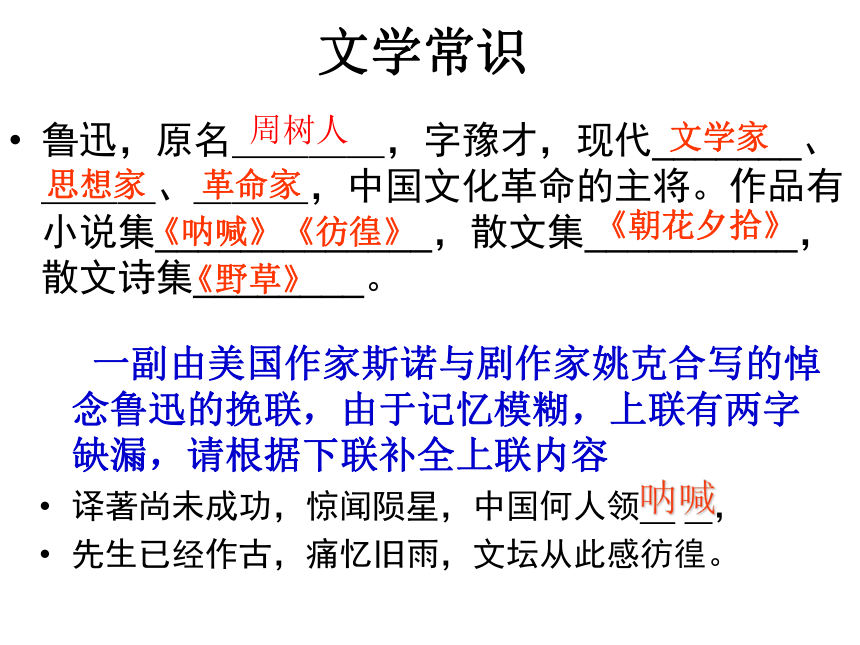

鲁迅,原名____,字豫才,现代_______、___、___,中国文化革命的主将。作品有小说集_____________,散文集__________,散文诗集________。

周树人

文学家

思想家

革命家

《呐喊》《彷徨》

《朝花夕拾》

《野草》

一副由美国作家斯诺与剧作家姚克合写的悼念鲁迅的挽联,由于记忆模糊,上联有两字缺漏,请根据下联补全上联内容

译著尚未成功,惊闻陨星,中国何人领?? ????,

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨。

呐喊

文学常识

《孔乙己》写于1918年冬天,最初发表于1919年4月《新青年》,后收入小说集《呐喊》。这是鲁迅创作的第二篇白话小说,也是他继《狂人日记》之后的又一篇讨伐封建制度和封建文化的战斗檄文。

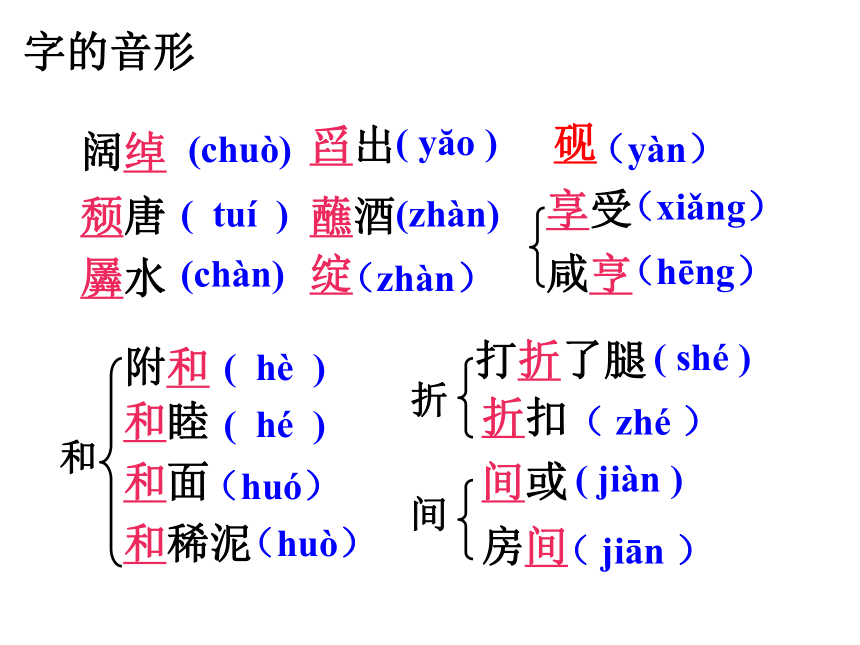

字的音形

阔绰

舀出

羼水

蘸酒

打折了腿

间或

附和

颓唐

(chuò)

( y?o )

(chàn)

(zhàn)

( shé )

( jiàn )

( hè )

( tuí )

和睦

( hé )

和

和面

和稀泥

(huó)

(huò)

折扣

( zhé )

折

房间

( jiān )

间

咸亨

(hēng)

享受

(xiǎng)

绽

(zhàn)

砚

(yàn)

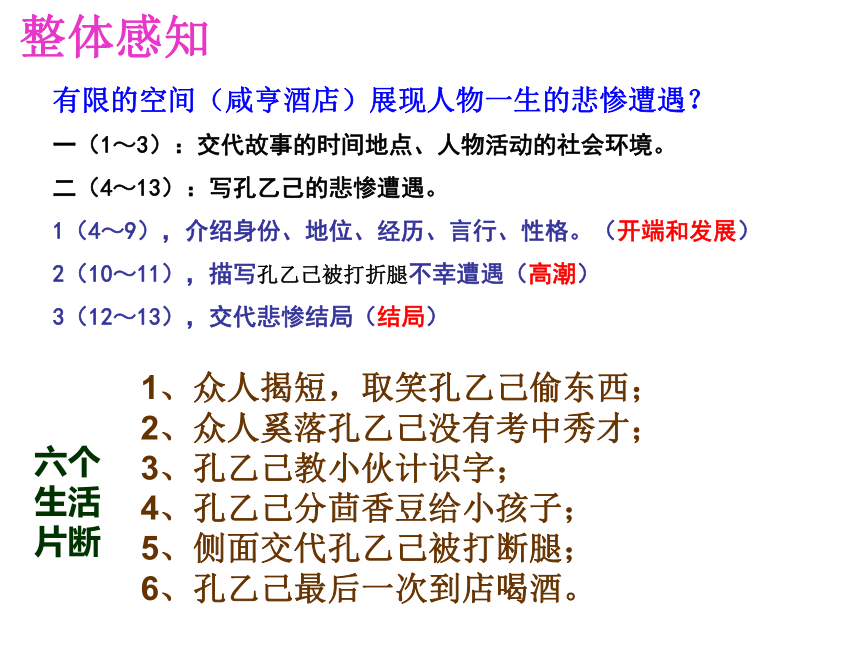

一(1~3):交代故事的时间地点、人物活动的社会环境。

二(4~13):写孔乙己的悲惨遭遇。

1(4~9),介绍身份、地位、经历、言行、性格。(开端和发展)

2(10~11),描写孔乙己被打折腿不幸遭遇(高潮)

3(12~13),交代悲惨结局(结局)

整体感知

有限的空间(咸亨酒店)展现人物一生的悲惨遭遇?

六个生活片断

1、众人揭短,取笑孔乙己偷东西;

2、众人奚落孔乙己没有考中秀才;

3、孔乙己教小伙计识字;

4、孔乙己分茴香豆给小孩子;

5、侧面交代孔乙己被打断腿;

6、孔乙己最后一次到店喝酒。

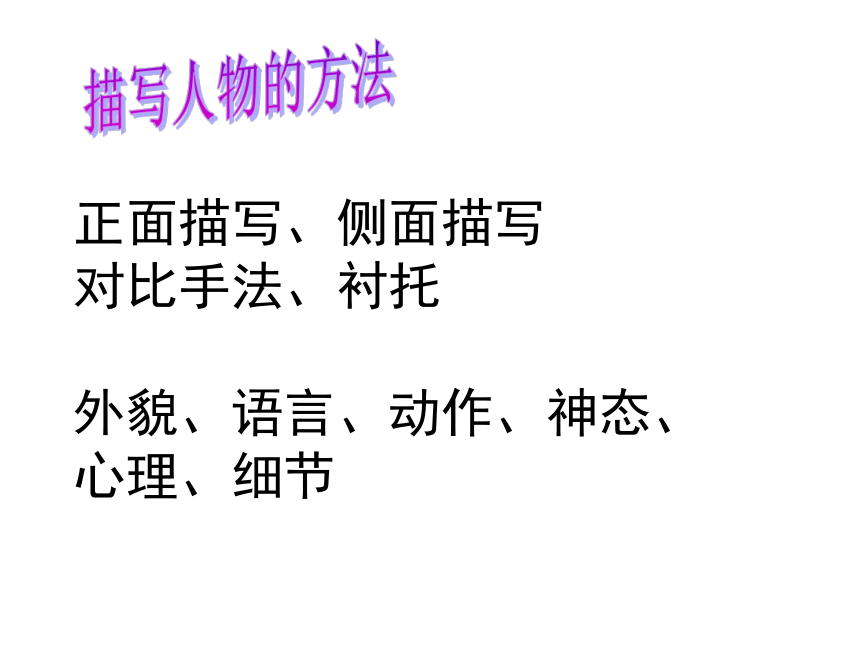

外貌、语言、动作、神态、心理、细节

正面描写、侧面描写

对比手法、衬托

细读分析

1、概括介绍。

2、具体描写。

孔乙己是个 的人。

小说是从哪些方面对孔乙己进行个性刻画的? 请从课文中找出相关的语句并加以分析。

孔乙己地位低下但追求功名,

穷困潦倒但好喝懒做,

迂腐死要面子而自欺欺人,

遭人嘲笑但又孤芳自赏、自命清高,

凄苦惨绝但麻木不仁至死不悟,

同时又有质朴善良的一面。

孔乙己

外貌(整体、肖像、服饰)

揭示特殊身份、揭示出懒惰而又死要面子的性格特点。

语言

揭示他自命清高、迂腐不堪、自欺欺人等性格特点。

动作、神态

揭示他追求功名的思想和善良的心地。

动作紧扣动词

外貌结合变化

语言凸显思想

神态反映内心

【方法介绍】

从描写入手,抓住关键词体会人物形象

“只有孔乙己到店,才可能……”,

“孔乙己是这样使人快活”,

“孔乙己还欠十九……”

这些话揭示了孔乙己无足轻重的社会地位。他只不过是一个玩物,一块笑料,一个废物,他存在的全部价值只是“十九个钱”。当“十九个钱”从粉板上拭去时,他便从那冷酷的社会上消失了。孔乙己是被封建文化、封建教育毒害而死的,是被罪恶的封建社会所吞噬的。

分析孔乙己的地位

孔乙己还欠十九个钱

返回

思考讨论文章的“笑”

课堂小结

小说以孔乙己在笑声中出场,在笑声中活动,在笑声中走向死亡。 这哄笑是麻木的笑,这使孔乙己的悲剧更笼上一层令人窒息的悲凉的意味。面对孔乙己的悲惨的遭遇,他身边没有同情和眼泪,包裹着的全是无聊的逗笑和取乐,以笑衬悲,更令人悲哀,表示孔乙己的悲剧不是个人的悲剧,而是社会的悲剧,作品反封建的意义就更加深刻了。

造成孔乙己悲惨遭遇的原因

【自身原因】

热衷科举、好喝懒做、麻木不仁、至死不悟

【社会原因】

(1)封建科举制度的毒害。

(2)封建等级制度和封建思想侵蚀下,民众的麻木不仁。

(3)以丁举人为代表的封建统治者的残酷摧残。

赏析作品语言精练、深刻、生动传神

1、“只有穿长衫的,才踱进店面隔壁的房里”

“踱”字,表现了长衫主顾的身份地位和养尊处优、悠闲自在的神态。

2、“排出九文大钱” 与 “摸出四文大钱”

“排”表明他有钱时的自得,同时向只能掏出四文钱买酒喝的短衣帮炫耀自己的优越。 “摸”既点明了孔乙己贫困潦倒,也描绘出孔乙己拿钱的困难。

从“排”到“摸”动作的变化,前后对比,鲜明地表现了孔乙己每况愈下的悲惨境地。

赏析作品语言精练、深刻、生动传神

3、“孔乙己着了慌,伸开五指将碟子罩住”。

分析:一个“慌”一个“罩”,传神地写出了孔乙己生怕孩子再向他要所剩无几的首香豆时的慌张情态和动作,形象逼真地表现了孔乙己善良、贫寒、迂腐的性格。

4、“我到现在终于没有见---大约孔乙己的确死了”

分析: “大约”表估计、推测, 因为没有人说起这件事,没有确凿的证据。而根据 “到现在终于没有见”这样的情况估计,选用“的确死了”表示推测的可靠。小说以这一含蓄语句作结尾,让读者自己去想象孔乙己的悲惨结局,思索造成悲剧的社会根源、言虽尽而意无穷。

作者为什么给他取名为“孔乙己”并以此为题?

小结:“孔乙己”是从“上大人孔乙己”截取下来的。用“孔乙己”作为满口之乎者也、叫人半懂不懂的人物的雅号,并作为小说的题目,既切合人物身分,又是对培养孔乙己式人物的封建教育制度的蔑视和讽刺,巧妙地暗示了小说批判的对象。

因此,这个题目既表现了人物性格,又突出了文章的中心。

名家对孔乙己的评价

1、鲁迅——孔乙己是一个遭社会凉薄的苦人。 2、刘再复——贫贱而悲惨的“多余人”,失去人的尊严与资格、被社会所吃的下层知识分子。 3、钱理群——值得同情与焦虑的,有着悲剧性、荒谬性地位和命运的知识分子。

鲁迅,原名____,字豫才,现代_______、___、___,中国文化革命的主将。作品有小说集_____________,散文集__________,散文诗集________。

周树人

文学家

思想家

革命家

《呐喊》《彷徨》

《朝花夕拾》

《野草》

一副由美国作家斯诺与剧作家姚克合写的悼念鲁迅的挽联,由于记忆模糊,上联有两字缺漏,请根据下联补全上联内容

译著尚未成功,惊闻陨星,中国何人领?? ????,

先生已经作古,痛忆旧雨,文坛从此感彷徨。

呐喊

文学常识

《孔乙己》写于1918年冬天,最初发表于1919年4月《新青年》,后收入小说集《呐喊》。这是鲁迅创作的第二篇白话小说,也是他继《狂人日记》之后的又一篇讨伐封建制度和封建文化的战斗檄文。

字的音形

阔绰

舀出

羼水

蘸酒

打折了腿

间或

附和

颓唐

(chuò)

( y?o )

(chàn)

(zhàn)

( shé )

( jiàn )

( hè )

( tuí )

和睦

( hé )

和

和面

和稀泥

(huó)

(huò)

折扣

( zhé )

折

房间

( jiān )

间

咸亨

(hēng)

享受

(xiǎng)

绽

(zhàn)

砚

(yàn)

一(1~3):交代故事的时间地点、人物活动的社会环境。

二(4~13):写孔乙己的悲惨遭遇。

1(4~9),介绍身份、地位、经历、言行、性格。(开端和发展)

2(10~11),描写孔乙己被打折腿不幸遭遇(高潮)

3(12~13),交代悲惨结局(结局)

整体感知

有限的空间(咸亨酒店)展现人物一生的悲惨遭遇?

六个生活片断

1、众人揭短,取笑孔乙己偷东西;

2、众人奚落孔乙己没有考中秀才;

3、孔乙己教小伙计识字;

4、孔乙己分茴香豆给小孩子;

5、侧面交代孔乙己被打断腿;

6、孔乙己最后一次到店喝酒。

外貌、语言、动作、神态、心理、细节

正面描写、侧面描写

对比手法、衬托

细读分析

1、概括介绍。

2、具体描写。

孔乙己是个 的人。

小说是从哪些方面对孔乙己进行个性刻画的? 请从课文中找出相关的语句并加以分析。

孔乙己地位低下但追求功名,

穷困潦倒但好喝懒做,

迂腐死要面子而自欺欺人,

遭人嘲笑但又孤芳自赏、自命清高,

凄苦惨绝但麻木不仁至死不悟,

同时又有质朴善良的一面。

孔乙己

外貌(整体、肖像、服饰)

揭示特殊身份、揭示出懒惰而又死要面子的性格特点。

语言

揭示他自命清高、迂腐不堪、自欺欺人等性格特点。

动作、神态

揭示他追求功名的思想和善良的心地。

动作紧扣动词

外貌结合变化

语言凸显思想

神态反映内心

【方法介绍】

从描写入手,抓住关键词体会人物形象

“只有孔乙己到店,才可能……”,

“孔乙己是这样使人快活”,

“孔乙己还欠十九……”

这些话揭示了孔乙己无足轻重的社会地位。他只不过是一个玩物,一块笑料,一个废物,他存在的全部价值只是“十九个钱”。当“十九个钱”从粉板上拭去时,他便从那冷酷的社会上消失了。孔乙己是被封建文化、封建教育毒害而死的,是被罪恶的封建社会所吞噬的。

分析孔乙己的地位

孔乙己还欠十九个钱

返回

思考讨论文章的“笑”

课堂小结

小说以孔乙己在笑声中出场,在笑声中活动,在笑声中走向死亡。 这哄笑是麻木的笑,这使孔乙己的悲剧更笼上一层令人窒息的悲凉的意味。面对孔乙己的悲惨的遭遇,他身边没有同情和眼泪,包裹着的全是无聊的逗笑和取乐,以笑衬悲,更令人悲哀,表示孔乙己的悲剧不是个人的悲剧,而是社会的悲剧,作品反封建的意义就更加深刻了。

造成孔乙己悲惨遭遇的原因

【自身原因】

热衷科举、好喝懒做、麻木不仁、至死不悟

【社会原因】

(1)封建科举制度的毒害。

(2)封建等级制度和封建思想侵蚀下,民众的麻木不仁。

(3)以丁举人为代表的封建统治者的残酷摧残。

赏析作品语言精练、深刻、生动传神

1、“只有穿长衫的,才踱进店面隔壁的房里”

“踱”字,表现了长衫主顾的身份地位和养尊处优、悠闲自在的神态。

2、“排出九文大钱” 与 “摸出四文大钱”

“排”表明他有钱时的自得,同时向只能掏出四文钱买酒喝的短衣帮炫耀自己的优越。 “摸”既点明了孔乙己贫困潦倒,也描绘出孔乙己拿钱的困难。

从“排”到“摸”动作的变化,前后对比,鲜明地表现了孔乙己每况愈下的悲惨境地。

赏析作品语言精练、深刻、生动传神

3、“孔乙己着了慌,伸开五指将碟子罩住”。

分析:一个“慌”一个“罩”,传神地写出了孔乙己生怕孩子再向他要所剩无几的首香豆时的慌张情态和动作,形象逼真地表现了孔乙己善良、贫寒、迂腐的性格。

4、“我到现在终于没有见---大约孔乙己的确死了”

分析: “大约”表估计、推测, 因为没有人说起这件事,没有确凿的证据。而根据 “到现在终于没有见”这样的情况估计,选用“的确死了”表示推测的可靠。小说以这一含蓄语句作结尾,让读者自己去想象孔乙己的悲惨结局,思索造成悲剧的社会根源、言虽尽而意无穷。

作者为什么给他取名为“孔乙己”并以此为题?

小结:“孔乙己”是从“上大人孔乙己”截取下来的。用“孔乙己”作为满口之乎者也、叫人半懂不懂的人物的雅号,并作为小说的题目,既切合人物身分,又是对培养孔乙己式人物的封建教育制度的蔑视和讽刺,巧妙地暗示了小说批判的对象。

因此,这个题目既表现了人物性格,又突出了文章的中心。

名家对孔乙己的评价

1、鲁迅——孔乙己是一个遭社会凉薄的苦人。 2、刘再复——贫贱而悲惨的“多余人”,失去人的尊严与资格、被社会所吃的下层知识分子。 3、钱理群——值得同情与焦虑的,有着悲剧性、荒谬性地位和命运的知识分子。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读