2020中考语文现代文阅读专题复习:《记叙抒情类文章线索的寻找与确定》课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020中考语文现代文阅读专题复习:《记叙抒情类文章线索的寻找与确定》课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-03-24 10:58:37 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

初中语文中考专区二轮专题现代文阅读

阅读理解常见问题剖析

第十二章 如何找到串联珍珠的那根线

——记事抒情类文章线索的寻找与确定

新知导入

珍珠再美,它也需要用一根线把它串起来。

文章中有很多材料,这些材料也需要用一根线贯穿起来。

新知讲解

什么是文章的线索?

倘若文章的构成似人体,那么,主题是文章的灵魂,材料(情节)是文章的血肉,结构是文章的骨骼,线索则是贯穿全部材料(情节)的脉络。一 个人的脉络通达,方可步履自如;一篇文章脉络明晰,才能形成一个完整统一的艺术整体。在叙事性作品中,线索是彼此相关的事件以及环境、场面、细节等构成的一个结构谨严的整体的维系物,是情节因素和非情节因素构成一个完整故事情节的连缀物。在抒情性作品中,线索是抒情、寄意的凭藉,联想的纽带。

线索与文章的主旨的关系

文章的主旨是文章的统帅,包括线索在内的所有的材料、语言、布局等都必须服从和服务于主旨的需要。

线索是把文章的所有材料(包括情节性材料和非情节性材料)串联起来或组织起来的纽带。它是根据文章的主旨和构思布局确定的。

文章的主旨和线索都与文章的所有材料都有联系。但区别也很明显:主旨与材料的关系是所有材料必须表现主旨或为表现主旨服务,主旨统帅着材料,是表现与被表现的关系;线索与材料的关系是所有材料须靠线索串联起来,线索串联着材料,是组织与被组织的关系。有时主旨也起着组织材料的作用,这时主旨也就是线索。例如余光中的《乡愁》,乡愁,既是文章的中心,也是文章的线索。

文章的线索有什么作用?

明朗的线索,可使作品“虽千波百折,而能自成条理”。具体地说,线索有以下几个方面的作用:

1、从结构上来看:贯穿全文,使全文浑然一体,结构严谨。

2、从条理上来看:彰显行文脉络,使文章条理清晰,层次井然。

3、从表达效果来看:(1)使文章中心明确;(2)使内容集中;(3)凸现文章构思风格,体现文章个性化形式美。

阅读作品,为什么要寻找和确认串连作品全文的线索?

阅读作品,寻找和确认串连作品全文的线索,是分析结构的重要手段,是理解文义的重要步骤。

线索的基本特征是什么?

1、能够使文章中的所有材料,包括情节性的和非情节性的材料贯穿起来,并使它们结合成一个有秩序的严谨的整体。如果方中有材料不能被某条“线索”贯穿,要么就是你没有找到正确的线索,要么就是这篇文章不是严谨的文章。

2、线索所贯穿的材料以及它们所形成的整体能很好的表现文章主旨。不能表现主旨或对表现主旨有害则不是线索。

3、线索往往表现在材料与材料间的起承转合上。

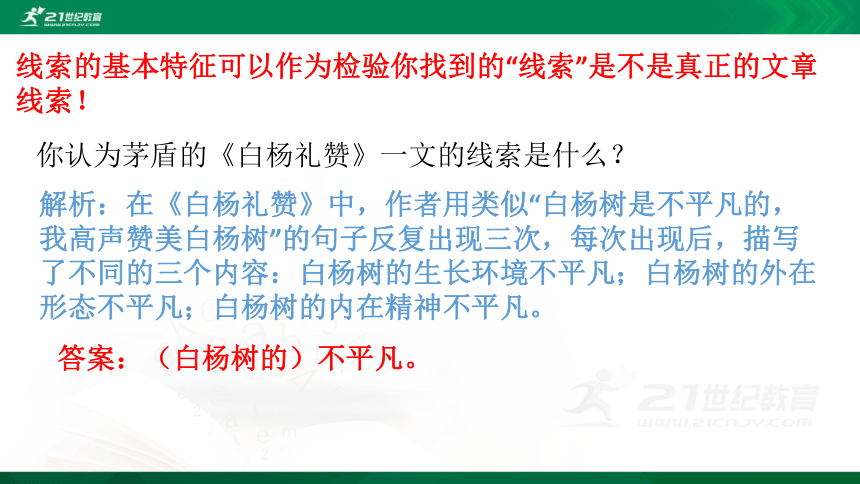

线索的基本特征可以作为检验你找到的“线索”是不是真正的文章线索!

你认为茅盾的《白杨礼赞》一文的线索是什么?

解析:在《白杨礼赞》中,作者用类似“白杨树是不平凡的,我高声赞美白杨树”的句子反复出现三次,每次出现后,描写了不同的三个内容:白杨树的生长环境不平凡;白杨树的外在形态不平凡;白杨树的内在精神不平凡。

答案:(白杨树的)不平凡。

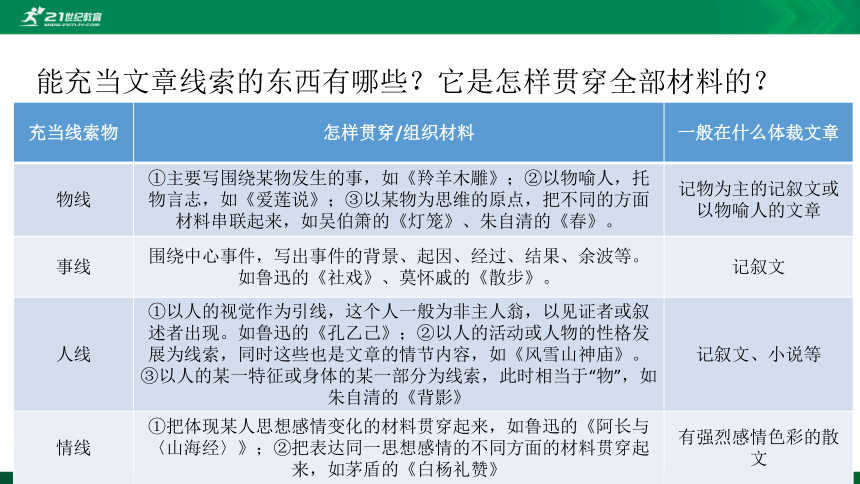

能充当文章线索的东西有哪些?它是怎样贯穿全部材料的?

充当线索物 怎样贯穿/组织材料 一般在什么体裁文章

物线 ①主要写围绕某物发生的事,如《羚羊木雕》;②以物喻人,托物言志,如《爱莲说》;③以某物为思维的原点,把不同的方面材料串联起来,如吴伯箫的《灯笼》、朱自清的《春》。 记物为主的记叙文或以物喻人的文章

事线 围绕中心事件,写出事件的背景、起因、经过、结果、余波等。如鲁迅的《社戏》、莫怀戚的《散步》。 记叙文

人线 ①以人的视觉作为引线,这个人一般为非主人翁,以见证者或叙述者出现。如鲁迅的《孔乙己》;②以人的活动或人物的性格发展为线索,同时这些也是文章的情节内容,如《风雪山神庙》。③以人的某一特征或身体的某一部分为线索,此时相当于“物”,如朱自清的《背影》 记叙文、小说等

情线 ①把体现某人思想感情变化的材料贯穿起来,如鲁迅的《阿长与〈山海经〉》;②把表达同一思想感情的不同方面的材料贯穿起来,如茅盾的《白杨礼赞》 有强烈感彩的散文

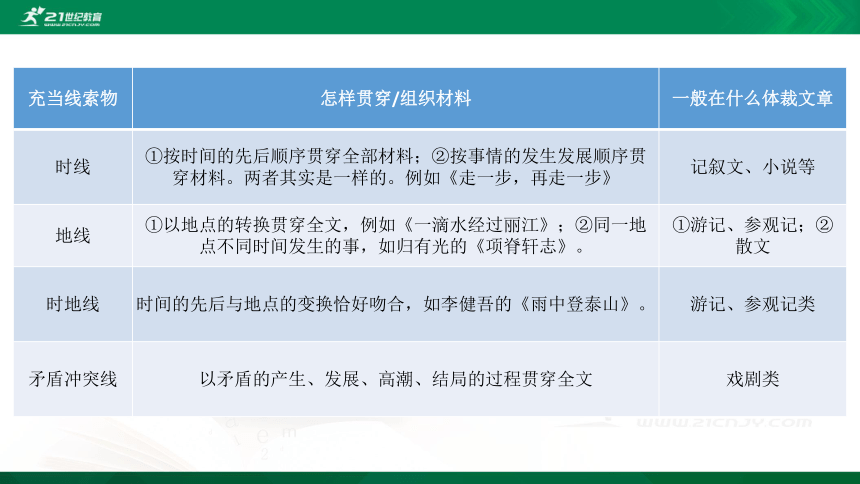

充当线索物 怎样贯穿/组织材料 一般在什么体裁文章

时线 ①按时间的先后顺序贯穿全部材料;②按事情的发生发展顺序贯穿材料。两者其实是一样的。例如《走一步,再走一步》 记叙文、小说等

地线 ①以地点的转换贯穿全文,例如《一滴水经过丽江》;②同一地点不同时间发生的事,如归有光的《项脊轩志》。 ①游记、参观记;②散文

时地线 时间的先后与地点的变换恰好吻合,如李健吾的《雨中登泰山》。 游记、参观记类

矛盾冲突线 以矛盾的产生、发展、高潮、结局的过程贯穿全文 戏剧类

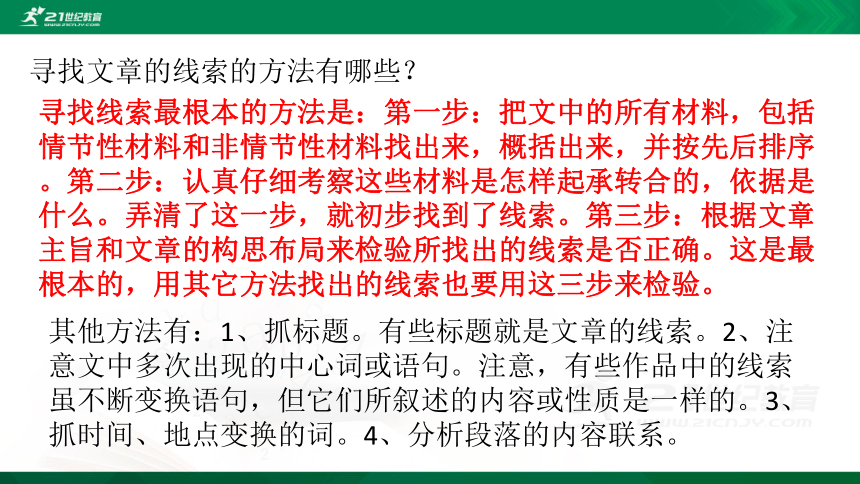

寻找文章的线索的方法有哪些?

寻找线索最根本的方法是:第一步:把文中的所有材料,包括情节性材料和非情节性材料找出来,概括出来,并按先后排序。第二步:认真仔细考察这些材料是怎样起承转合的,依据是什么。弄清了这一步,就初步找到了线索。第三步:根据文章主旨和文章的构思布局来检验所找出的线索是否正确。这是最根本的,用其它方法找出的线索也要用这三步来检验。

其他方法有:1、抓标题。有些标题就是文章的线索。2、注意文中多次出现的中心词或语句。注意,有些作品中的线索虽不断变换语句,但它们所叙述的内容或性质是一样的。3、抓时间、地点变换的词。4、分析段落的内容联系。

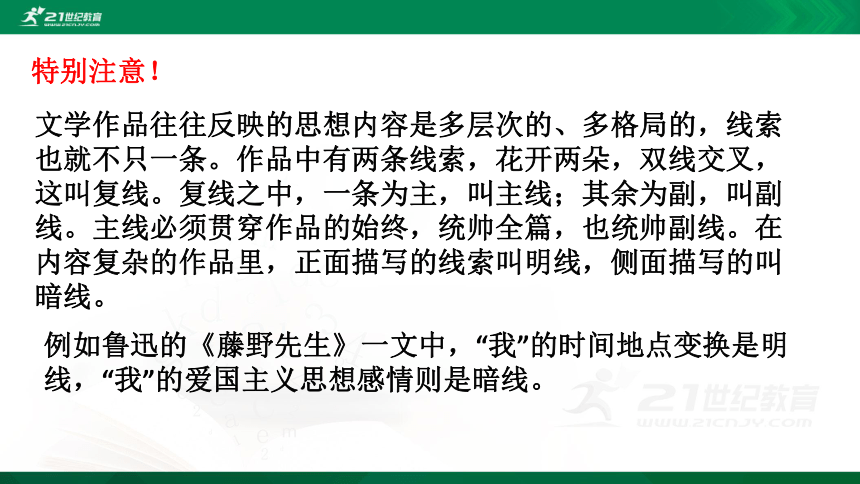

特别注意!

文学作品往往反映的思想内容是多层次的、多格局的,线索也就不只一条。作品中有两条线索,花开两朵,双线交叉,这叫复线。复线之中,一条为主,叫主线;其余为副,叫副线。主线必须贯穿作品的始终,统帅全篇,也统帅副线。在内容复杂的作品里,正面描写的线索叫明线,侧面描写的叫暗线。

例如鲁迅的《藤野先生》一文中,“我”的时间地点变换是明线,“我”的爱国主义思想感情则是暗线。

课堂练习

(2018˙河北襄阳市襄州四中七年级期末考试)阅读下面的文章,完成1~5题。

义重情深的恩赐____丛维熙

①炎夏七月,年过八旬的我,冒着似火炎阳,从北京飞往汉水之畔的襄阳;又从襄阳乘大巴寻觅汉水之源,远行至陕南的汉中和安康。一周的行程虽然大汗淋漓,但“南水北调”的人文情怀,却给我留下无尽的情思。

②归来后,还演绎了一曲连我自己都难以相信的“童话”,那就是我锈迹斑斑的牙齿,昔日刷牙都无法让它由黑变白——回到京城,面对镜子,我惊愕地叫了一声:“五十八年吸烟历史、凝固在牙齿上的黑黄斑痕,怎么一下子变白了?”静思之后,答案终于浮出水面:那就是“南水北调”汉江之水,对我的恩赐……

③到了襄阳,让我怦然心动的是这座城市的风情:一条清波碧浪的汉水,从美丽的城市中间穿行而过;南边是城,北边还是城。抵达入住的南湖宾馆,打开水龙头洗脸时,发现这里的水,比北京的水清亮许多。因而当天下午在“人文汉水?襄阳笔会”启动仪式上,我倾吐出初识襄阳的感受:我和湖北的缘份很深,去过武汉等多个城市。这些城市都曾给我人文启迪——但让我一见钟情的,却是大美的襄阳。

链接第15张

链接第19张

当天晚上,我和文友们登上一叶小舟在汉江上夜游,两岸灯火映照下的古城亭台和现代楼阁相辉映的画面,让我当真产生了相见恨晚的痴醉之感。

④正是出于这种痴爱在内心的穿梭,一种忧郁之情突然从心底升腾而起。来襄阳之前,我读到过这样一条新闻,今年襄阳雨水偏少,水位下降致使江中鱼类繁殖率下跌,这对襄阳人民的生活来说,已然是一个负面的信号。汉江今年本身就水源欠缺,还要为更缺水的北方“补血”,在某种意义上说,这不是自残之举吗?

⑤两天后,我们登上了丹江口水库大坝。当文友们纷纷拍照时,我却避开众人,想找个地方尝上一口水库的水。

⑥无计可施之际,只好向讲解员求救。她问我喝过“农夫山泉”没有,我说喝过。她说部分瓶装水就是从库区深水岩洞中灌的。我十分惊愕,讲解员为我压惊说:“经过专家检测,库边之水与堤岸相接,属二类净水;库心的水,仍为一类最佳水质——这种优良水质,已经连续保持六年了。”接着,她对我谈起襄阳和当地为了保护丹江口水质,所付出的努力和牺牲:从2003年起,在总干渠两侧先后关停并转了三百多家冶炼和造纸企业,现在水源保护圈长达三千多平方千米。

⑦归来途中,赵丽宏等几个年轻的文友,正在讲述着他们的汉水情话:他们居然穿上泳装,表演了一场泅渡汉水之举。我想参与到车上的欢声笑语之中——但到底年纪老了,没有高声说话的底气,因而只能对身旁的文友低声抒发我对汉水的情怀:“我不会游泳,但也尝到了汉水之美味,在南湖宾馆我尝了几口自来水,这不算新奇——新奇的是,采风团只有喝到了汉江的圣水。”

⑧“圣水?你不是说梦话吧?”身旁的文友不解地问我。

⑨我诙谐而幽默地说:“汉江圣水偏爱老人。为了照顾采风团里年纪最大的我,当地专门开来一辆车,送我提前到了山上的鹿门寺。这儿是唐朝诗人孟浩然少年读书之地,曾给后人留下《春晓》名诗。能到他的故土,寻觅他的形影,内心十分激动……”

⑩“你喝到那儿的水了?”文友问我。

?“让你猜着了,我喝了鹿门寺的水!”

?他说:“那也不能称其水为圣水呀?”

?“你听我说下去么。进了这个寺院,正好碰上一位僧人,用一只水桶在岩洞口提水。我向那位老僧说想喝上一口你打上来的水。老僧绽露出一丝笑意,但并没答应我的要求,而是用手指了指岩洞旁悬挂的另一只小小水罐,让我自己动手舀水。我拿起水罐从岩洞里舀上水来,一扬脖子喝了下去。你想,千年前的诗人孟浩然,在这儿耕读挥墨多年,一定喝过这洞中之水;现在寺院的僧侣们,又用其水制其禅食,称其为圣水,不是挺合适的吗?”

?文友笑了,说了一句文学行话:“你真富有文人的想像力……”

?水——又是水。不管是南湖宾馆还是鹿门寺的水,其根脉都离不开浩浩汤汤的汉水,因而我深感不虚此行。我深知水对中华民族的分量,这是流淌于一个国家体内的血液。作为一个国人理应关注水情,如今许多省份都在闹水荒,没有想到的是,汉水是这么义重情深,将远行一千多公里,向贫血北方输血。

?直到两天后,长途行车返回襄阳——我可是抚摸过整条汉江的文化水痴。因而在与襄阳的告别晚餐上,八十一岁的我连连高歌,以抒发一个文人难以忘却的汉水情怀……

题目1:结合全文内容,谈谈“义重情深的恩赐”表现在哪些方面?

题目2:文章线索有着串联全文、贯通文脉的作用。本文有两条线索,请说说明线是什么,暗线又是什么。

题目3:请分析开头两段在文中的作用。

题目4:结合语境,分析文中第②段红色词语“童话”的含义及表达效果

链接原文

题目5:这篇文章表达了作者怎样的思想感情?

题目1:结合全文内容,谈谈“义重情深的恩赐”表现在哪些方面?

解析:本题考查对文章的内容的概括。抓住“义重情深的恩赐”的关键点“恩赐”,根据题干的要求,找到相应的段落,逐条总结即可。在总结的时候紧扣每段的中心句。文章开头第②段便点明汉水义重情深,使“我”“锈迹斑斑的牙齿”变白;第④段写汉江今年“水源欠缺”却还要为更缺水的北方“补血”,对北方人民义重情深;第⑥段借讲解员之口说明襄阳等水源地为节水、护水所做的努力,第?段又提出汉水义重情深,“将远行一千公里,向贫血北方输血”。据此概括可作答。

答案:汉水义重情深恩赐于“我”,使“我”的“锈迹斑斑”的牙齿变白;汉水义重情深因赐于北方,为缺水的省份送去一江清水;本已缺水的襄阳等水源地节水护水;汉水为北方“输血”供水,义重情深。

题目2:文章线索有着串联全文、贯通文脉的作用。本文有两条线索,请说说明线是什么,暗线又是什么。

解析:本题考查对文章线索的判断。解答本题,找出文中的关键语句,就可以了解作者的行踪,明确本文的线索。文章第①就简明地概括了“我”一周的行程,“北京——襄阳——陕南的汉中和安康”,第③段有“到了襄阳”,第⑤段有“两天后,我们登上了丹江口水坝”,第⑦段有“归来途中”,第?段有“直到两天后,长途车返回襄阳”。 由此可以看出明线是作者的行踪。那暗线呢?第①段有“但‘南水北调’的人文情怀,却给我留下无尽的情思”;行文中多次写汉水的义重情深的恩赐,“我”对汉水的欣赏、赞美;文章的最后还说“以抒发一个文人难以忘却的汉水情怀……”由此可判断,暗线是“南水北调”的人文情怀。

答案:明线是作者(一周)的行踪;暗线是“南水北调”的人文情怀(或作者对汉水的感激、珍惜之情)。

题目3:请分析开头两段在文中的作用。

解析:此题考查对段落作用的分析。可用“法事情人主,总线应调渡,总环不能漏”一项项考察。总体来说,是从结构和内容两个方面来把握。结构上,“但‘南水北调’的人文情怀,却给我留下无尽的情思”,“那就是‘南水北调’的汉江之水,对我的恩赐”等语句,在文章开头就点明了全文的主旨,奠定了全文的感情基调;而内容上,通过简单概括“我”一周的行程引出下文对行程内容的详细介绍。

答案:①开篇点题,点明“恩赐”之意,用“南水北调”的人文情怀领起下文的感情基调;②总领全文,引出下文。

题目4:结合语境,分析文中第②段红色词语“童话”的含义及表达效果

链接原文

解析:本题考查对词语的含义及表达效果的分析。理解词语一般先理解其表面义,然后再结合语境及文章内容,具体理解其语境义及所包含的感情。务必遵循“词不离句,句不离篇”的原则。细读选文第②段可知,“童话”是指“我锈迹斑斑的牙齿”一下子变白了,作者感觉不可思议,因此像童话般美好,表达了作者对汉江水质的由衷赞美和喜爱。

答案:“童话”指“我锈迹斑斑的牙齿”由黑黄变白的神奇变化,用“童话”一词既表明了汉江水质的优良,又表达了“我”对汉江水质由衷的赞叹之情。

题目5:这篇文章表达了作者怎样的思想感情?

解析:本题考查对作者思想感情的理解。细读选文,结合人物的语言、动作等描写性的语句,分析作者的心理或从文中议论、抒情的句子中直接找出表达感情的词语。第③段的“两岸灯火映照下的古城亭台和现代楼阁相辉映的画面,让我当真产生了相见恨晚的痴醉之感”表达了“我”对汉水的喜爱之情;第⑥段通过襄阳人民为节水、护水所做的努力的描述,表达了“我”对襄阳人民奉献精神的感激之情;第?段的“我深知水对中华民族的分量,它是流淌于一个国家体内的血液”,蕴含着“我”对汉水的敬仰与感激之情;第?段的“连连高歌”表现了“我”的喜悦与感激之情。

答案:对汉水的喜爱之情;饮水思源,对襄阳人民奉献精神的感激之情;对汉水文化的敬仰之情。

拓展提高

(2019?山东济宁中考)阅读下面的文章,完成1~4题。

美丽墓园___刘月新

①在孟良崮战役纪念馆,我见到了有生以来所见过的最美的坟墓.

②最美的坟墓,不是一座,而是一个墓园。

③跃上47级台阶,跨过大门,镶嵌在纪念馆血红色外墙上似乎还带着声响的弹壳,加上大炮和坦克,以及征战的雕塑,构成了一部沉甸甸的史书封面,迫不及待地要帮你解读此次战役的惊心动魄。

④穿过纪念馆的大门向里走,是一片松树林。棵棵松树挺拔峭立,整齐排列,一丝不苟,像列队整装待发的士兵。树下静静地卧着一排排的坟墓。一个个刚离地面的小土堆,用水泥抹了周边,上面覆盖一块小长方形大理石卧碑,碑面中央镶着一颗颗醒目的五星。没有墓志铭,甚至没有名字。

⑤这些数不清的大理石板下面,躺着孟良崮战役中为国捐躯的战士的躯体。他们远离尘嚣,静静地躺在林荫里。这些墓冢只是一个个小长方形的土堆而已。坟墓周围,开满了小小的叫不出名字的鲜花,放眼望去,空旷辽阔,庄严肃穆,青松翠柏掩映的五星点点,点点五星就像一颗颗天上的星子,每一颗都是一个永垂不朽的英灵。

⑥这里,逼人的朴素禁锢了任何一种观赏的亲情,你禁不住要屏住呼吸,不敢大声,怕惊扰了这些栖息的灵魂。风抚摸着一座座无名者之墓,树林飒飒作响,几只蜂蝶在林中嬉戏。整个墓园透出一种大美、凄美和壮美,一种少有的朴素之美。

⑦60多年前发生在这里的那场血战,彻底扭转了华东战局,成为解放战争中振聋发聩的经典之战。然而扭转战局是要付出代价的,在孟良崮纪念馆的烈士墓园,在苍松翠柏间,就安葬着此次战役中牺牲的我军壮士的忠骨,共有2865名。

⑧“青松挺拔,可是我战友的身姿?”

⑨“烈士灵前我默默伫立。”

⑩这是参加过孟良崮战役的一位将军说的两句话。然而将军要伫立的陵墓其实不过是眼前的一个个土丘。他们原本是一个个热血男儿,他们的英雄壮举,成就了当年惊天动地的功绩,而战争的惨烈致使他们成为一个个无名的烈士。据说安葬于此的2865名烈士中人与名字对上号的只有138名。

?来这里朝拜的人很多,男女老幼都有。不论是什么时候来到这儿,人们都会想像得到,这每一个小小的隆起的长方形里,都安眠着一个最可爱的人,尽管你不知道他们的姓名。然而,恰恰是不留姓名,比所有挖空心思置办的那些奢装饰更加扣人心弦。他们是为人民的安宁幸福而死,虽死犹生;他们虽然没有豪华坟墓和高大墓碑,可他们永远活在人民的心中。诗人臧克家的著名诗句最能代表此刻的心声:把名字刻入石头的,名字比尸首烂得更早;只要春风吹到的地方,到处是青青的野草。

?从这个墓区向左跨出同步远,又有几座坟墓,给人的感觉同样是震撼人心。站在暮前,当地朋友问我,你可知中国最小的烈士有多大?有多大?出生10天。10天?啊!刚刚学会吃奶,刚刚睁开矇眬的眼睛来看世界。当时的世界山河破碎,狼烟四起,抗战的硝烟正浓。在她来到这个世界第10天时,她与母亲行刑的

时日到了。母亲抱过她说,儿啊,你生下来就没吃过妈一口奶,临走了,就喝妈一口血吧。她瞅定女儿,毅然咬破手指,刹那,仿佛给满腔热血找到了奔突的出口,鲜血一滴一滴滴到了小烈士的口中……这是何等的壮举?又是何等的惨烈?人世间有多少豪华的坟墓能装得下这种悲壮与豪情?又有多大的石碑能述说得尽他们的英勇与伟大?

?又一阵风吹过,在苍松翠柏间留下一丝清凉,就像烈士的英灵在轻语。静静地站在这个墓园里,心,从未有过的平静,从未有过的澎湃。这些整齐排列的小土堆,构成了最宏伟、最感人的风景,成为被后代怀着敬畏之情朝拜的庄严圣地。见过的很多伟人和富豪的陵墓,都不曾给过我如此至纯至美的感觉,都没有感人至深的无名墓冢这样能剧烈震撼人内心深藏的感情。

?走出烈士陵园,再次看到门前那棵合欢树,美美地静静地站在那里。它撑起巨大的扇面形树冠,是想用绿荫和清凉来庇护装点这本沉甸甸的史书,还是想陪伴抚慰长眠在这里的先烈们的英魂?

题目1:本文有明暗两条线索,分别是什么?

题目2:文章多处运用了对比手法,试举一例分析。

题目3:第?段为什么要交代抗战时期烈士母女临刑前的场景?

题目4:赏析第?段的表达效果。

题目1:本文有明暗两条线索,分别是什么?

解析:本题考察对文章线索的判断。解答本题,需要弄清楚什么是“明线”,什么是“暗线”。明线就是从文章表面文字中能看见的贯穿文章始终的,将文章联系起来成为一个整体的脉络。暗线就是相对来说要从文章中分析得来的贯穿文章始终的线索。

据题精析:阅读全文,整体感知,根据“跃上47级台阶,跨过大门”“穿过纪念馆的大门向里走”“从这个墓区向左跨出几步远”“走出烈士墓园,再次看到门前那棵合欢树”等句子,可以看出本文是以“我”对烈士墓园的参观过程为明线的。作者写以观烈士墓园,意在表现对先烈由衷的敬佩之情,而这种敬佩之情文章是通过回忆孟良崮战役的有关史实表达的,所以文中的暗线是孟良崮战役的那段血与火的历史。也可以说是对先烈的缅怀与崇敬。

答案:明线:“我”瞻仰烈士墓园的过程。暗线:孟良崮战役血与火的历史(或者“我”对烈士的缅怀与崇敬)。

题目2:文章多处运用了对比手法,试举一例分析。

解析:本题考查对对比手法的理解与分析。对比是重要的表现手法之一,它是通过对不同人、事、物的对比描写或说明,经突出其各自的特色,或者将同一人、事、物在不同的情景下进行对照,以彰显其变化。据此特征到文中去寻找运用对比手法的语句,结合文章的主旨分析作答。阅读文章可知,文章第?段中的“然而,恰恰是不留姓名,比挖空心思置办的那些奢华装饰更加扣人心弦”就是运用了对比手法,将无名烈士与挖空心思置办奢华装饰,刻意让人注意的人进行对比,突出了前者为人们所永记的高大形象。除此之外,像文章第?段中的“见过的很多伟人和富豪的陵墓,都不曾给过我如此至纯至美的感觉,都没有感人至深的无名墓冢这样能剧烈震撼人内心深藏的感情”也运用了对比手法,解答时可找一出一例分析。

答案:(示例)第?段中的“然而,恰恰是不留姓名,比所有挖空心思置办的那些奢华装饰更扣人心弦”,通过对比,突出烈士为国捐躯虽然无名,但长留世人心中,永远流传;而有些刻意想要让人注意的人,却更易被人淡忘。

题目3:第?段为什么要交代抗战时期烈士母女临刑前的场景?

解析:本题考查对情节的设置的理解与分析。文章中情节的设置,必定是为故事情节的展开、主题的表达或人物形象的塑造服务的。通常,内容上,有刻画人物性格、揭示文章主题人用;在结构上,有推动情节发展、设置悬念作用。据此分析得出答案。阅读分析第?段,可知本段交代抗战时期烈士母女临刑前的场景,详写了母亲临刑前咬破手指来喂养从未吃过母亲一口奶的女儿,让读者感受到烈士的英勇和伟大,同时感受到敌人的残忍和没有人性,更能激起人们对烈士的缅怀和崇敬,对战争的厌恶和对和平幸福生活的珍惜。

答案:细写这个场景,更能表现烈士的英勇和伟大,更能激起人们对烈士的缅怀和崇敬之情。同时,更能触发人类的共同情感,哺乳的母亲、刚出生的婴儿都没被放过,可见敌人是何等的残忍和没有人性。这更能激起人们对和平的珍惜,对战争残酷的痛恨。

题目4:赏析第?段的表达效果。

解析:此题考察对段落的表达效果的赏析。段落的表达效果,可用“法事情人主,总线应调渡,结环不能漏”对照分析。我们可从段落的表达技巧入手,结合段落内容分析其运用了哪些修辞手法、描写方法、表达方式等,再进一步说明其表情达意方面的妙处。文章第?段写合欢树,看似是对合欢树发出的疑问,实则是作者情感的表达。作者借树来喻人,表现出他对历史的铭记,表达了对烈士的崇敬和赞美。而把问句置于文章的结尾,又能引发读者的深思,达到言有尽而意无穷的效果。

答案:一方面借物喻人,借合欢树表达作者对那段英雄历史的铭记,对烈士的崇敬和不舍;另一方面运用问句,使作者想要表达的情感和文章的主旨更突出,更能引发读者的思考与共鸣。

课堂总结

什么是线索

是文章材料的维系物、连缀物

线索的作用

从结构上看

从条理上看

从表达效果上看

贯穿全文,使全文浑然一体,结构严谨

彰显行文脉络,使文章条理清晰,层次井然。

(1)使文章中心明确;(2)使内容集中;(3)凸现文章构思风格,体现文章个性化形式美。

线索的寻找与确定

重点看:材料与材料间的起承转合。

充当线索物

物线、事线、人线、情线、时线、地线、时地线、矛盾冲突线

板书设计

什么是线索

是文章材料的维系物、连缀物

线索的作用

从结构上看

从条理上看

从表达效果上看

贯穿全文,使全文浑然一体,结构严谨

彰显行文脉络,使文章条理清晰,层次井然。

(1)使文章中心明确;(2)使内容集中;(3)凸现文章构思风格,体现文章个性化形式美。

线索的寻找与确定

重点看:材料与材料间的起承转合。

充当线索物

物线、事线、人线、情线、时线、地线、时地线、矛盾冲突线

作业布置

请从下列课文中,任选一篇课文,通读全文,仔细思考,说说文中的线索是什么。

《台阶》《老王》 《皇帝的新装》《天上的街市》

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

初中语文中考专区二轮专题现代文阅读

阅读理解常见问题剖析

第十二章 如何找到串联珍珠的那根线

——记事抒情类文章线索的寻找与确定

新知导入

珍珠再美,它也需要用一根线把它串起来。

文章中有很多材料,这些材料也需要用一根线贯穿起来。

新知讲解

什么是文章的线索?

倘若文章的构成似人体,那么,主题是文章的灵魂,材料(情节)是文章的血肉,结构是文章的骨骼,线索则是贯穿全部材料(情节)的脉络。一 个人的脉络通达,方可步履自如;一篇文章脉络明晰,才能形成一个完整统一的艺术整体。在叙事性作品中,线索是彼此相关的事件以及环境、场面、细节等构成的一个结构谨严的整体的维系物,是情节因素和非情节因素构成一个完整故事情节的连缀物。在抒情性作品中,线索是抒情、寄意的凭藉,联想的纽带。

线索与文章的主旨的关系

文章的主旨是文章的统帅,包括线索在内的所有的材料、语言、布局等都必须服从和服务于主旨的需要。

线索是把文章的所有材料(包括情节性材料和非情节性材料)串联起来或组织起来的纽带。它是根据文章的主旨和构思布局确定的。

文章的主旨和线索都与文章的所有材料都有联系。但区别也很明显:主旨与材料的关系是所有材料必须表现主旨或为表现主旨服务,主旨统帅着材料,是表现与被表现的关系;线索与材料的关系是所有材料须靠线索串联起来,线索串联着材料,是组织与被组织的关系。有时主旨也起着组织材料的作用,这时主旨也就是线索。例如余光中的《乡愁》,乡愁,既是文章的中心,也是文章的线索。

文章的线索有什么作用?

明朗的线索,可使作品“虽千波百折,而能自成条理”。具体地说,线索有以下几个方面的作用:

1、从结构上来看:贯穿全文,使全文浑然一体,结构严谨。

2、从条理上来看:彰显行文脉络,使文章条理清晰,层次井然。

3、从表达效果来看:(1)使文章中心明确;(2)使内容集中;(3)凸现文章构思风格,体现文章个性化形式美。

阅读作品,为什么要寻找和确认串连作品全文的线索?

阅读作品,寻找和确认串连作品全文的线索,是分析结构的重要手段,是理解文义的重要步骤。

线索的基本特征是什么?

1、能够使文章中的所有材料,包括情节性的和非情节性的材料贯穿起来,并使它们结合成一个有秩序的严谨的整体。如果方中有材料不能被某条“线索”贯穿,要么就是你没有找到正确的线索,要么就是这篇文章不是严谨的文章。

2、线索所贯穿的材料以及它们所形成的整体能很好的表现文章主旨。不能表现主旨或对表现主旨有害则不是线索。

3、线索往往表现在材料与材料间的起承转合上。

线索的基本特征可以作为检验你找到的“线索”是不是真正的文章线索!

你认为茅盾的《白杨礼赞》一文的线索是什么?

解析:在《白杨礼赞》中,作者用类似“白杨树是不平凡的,我高声赞美白杨树”的句子反复出现三次,每次出现后,描写了不同的三个内容:白杨树的生长环境不平凡;白杨树的外在形态不平凡;白杨树的内在精神不平凡。

答案:(白杨树的)不平凡。

能充当文章线索的东西有哪些?它是怎样贯穿全部材料的?

充当线索物 怎样贯穿/组织材料 一般在什么体裁文章

物线 ①主要写围绕某物发生的事,如《羚羊木雕》;②以物喻人,托物言志,如《爱莲说》;③以某物为思维的原点,把不同的方面材料串联起来,如吴伯箫的《灯笼》、朱自清的《春》。 记物为主的记叙文或以物喻人的文章

事线 围绕中心事件,写出事件的背景、起因、经过、结果、余波等。如鲁迅的《社戏》、莫怀戚的《散步》。 记叙文

人线 ①以人的视觉作为引线,这个人一般为非主人翁,以见证者或叙述者出现。如鲁迅的《孔乙己》;②以人的活动或人物的性格发展为线索,同时这些也是文章的情节内容,如《风雪山神庙》。③以人的某一特征或身体的某一部分为线索,此时相当于“物”,如朱自清的《背影》 记叙文、小说等

情线 ①把体现某人思想感情变化的材料贯穿起来,如鲁迅的《阿长与〈山海经〉》;②把表达同一思想感情的不同方面的材料贯穿起来,如茅盾的《白杨礼赞》 有强烈感彩的散文

充当线索物 怎样贯穿/组织材料 一般在什么体裁文章

时线 ①按时间的先后顺序贯穿全部材料;②按事情的发生发展顺序贯穿材料。两者其实是一样的。例如《走一步,再走一步》 记叙文、小说等

地线 ①以地点的转换贯穿全文,例如《一滴水经过丽江》;②同一地点不同时间发生的事,如归有光的《项脊轩志》。 ①游记、参观记;②散文

时地线 时间的先后与地点的变换恰好吻合,如李健吾的《雨中登泰山》。 游记、参观记类

矛盾冲突线 以矛盾的产生、发展、高潮、结局的过程贯穿全文 戏剧类

寻找文章的线索的方法有哪些?

寻找线索最根本的方法是:第一步:把文中的所有材料,包括情节性材料和非情节性材料找出来,概括出来,并按先后排序。第二步:认真仔细考察这些材料是怎样起承转合的,依据是什么。弄清了这一步,就初步找到了线索。第三步:根据文章主旨和文章的构思布局来检验所找出的线索是否正确。这是最根本的,用其它方法找出的线索也要用这三步来检验。

其他方法有:1、抓标题。有些标题就是文章的线索。2、注意文中多次出现的中心词或语句。注意,有些作品中的线索虽不断变换语句,但它们所叙述的内容或性质是一样的。3、抓时间、地点变换的词。4、分析段落的内容联系。

特别注意!

文学作品往往反映的思想内容是多层次的、多格局的,线索也就不只一条。作品中有两条线索,花开两朵,双线交叉,这叫复线。复线之中,一条为主,叫主线;其余为副,叫副线。主线必须贯穿作品的始终,统帅全篇,也统帅副线。在内容复杂的作品里,正面描写的线索叫明线,侧面描写的叫暗线。

例如鲁迅的《藤野先生》一文中,“我”的时间地点变换是明线,“我”的爱国主义思想感情则是暗线。

课堂练习

(2018˙河北襄阳市襄州四中七年级期末考试)阅读下面的文章,完成1~5题。

义重情深的恩赐____丛维熙

①炎夏七月,年过八旬的我,冒着似火炎阳,从北京飞往汉水之畔的襄阳;又从襄阳乘大巴寻觅汉水之源,远行至陕南的汉中和安康。一周的行程虽然大汗淋漓,但“南水北调”的人文情怀,却给我留下无尽的情思。

②归来后,还演绎了一曲连我自己都难以相信的“童话”,那就是我锈迹斑斑的牙齿,昔日刷牙都无法让它由黑变白——回到京城,面对镜子,我惊愕地叫了一声:“五十八年吸烟历史、凝固在牙齿上的黑黄斑痕,怎么一下子变白了?”静思之后,答案终于浮出水面:那就是“南水北调”汉江之水,对我的恩赐……

③到了襄阳,让我怦然心动的是这座城市的风情:一条清波碧浪的汉水,从美丽的城市中间穿行而过;南边是城,北边还是城。抵达入住的南湖宾馆,打开水龙头洗脸时,发现这里的水,比北京的水清亮许多。因而当天下午在“人文汉水?襄阳笔会”启动仪式上,我倾吐出初识襄阳的感受:我和湖北的缘份很深,去过武汉等多个城市。这些城市都曾给我人文启迪——但让我一见钟情的,却是大美的襄阳。

链接第15张

链接第19张

当天晚上,我和文友们登上一叶小舟在汉江上夜游,两岸灯火映照下的古城亭台和现代楼阁相辉映的画面,让我当真产生了相见恨晚的痴醉之感。

④正是出于这种痴爱在内心的穿梭,一种忧郁之情突然从心底升腾而起。来襄阳之前,我读到过这样一条新闻,今年襄阳雨水偏少,水位下降致使江中鱼类繁殖率下跌,这对襄阳人民的生活来说,已然是一个负面的信号。汉江今年本身就水源欠缺,还要为更缺水的北方“补血”,在某种意义上说,这不是自残之举吗?

⑤两天后,我们登上了丹江口水库大坝。当文友们纷纷拍照时,我却避开众人,想找个地方尝上一口水库的水。

⑥无计可施之际,只好向讲解员求救。她问我喝过“农夫山泉”没有,我说喝过。她说部分瓶装水就是从库区深水岩洞中灌的。我十分惊愕,讲解员为我压惊说:“经过专家检测,库边之水与堤岸相接,属二类净水;库心的水,仍为一类最佳水质——这种优良水质,已经连续保持六年了。”接着,她对我谈起襄阳和当地为了保护丹江口水质,所付出的努力和牺牲:从2003年起,在总干渠两侧先后关停并转了三百多家冶炼和造纸企业,现在水源保护圈长达三千多平方千米。

⑦归来途中,赵丽宏等几个年轻的文友,正在讲述着他们的汉水情话:他们居然穿上泳装,表演了一场泅渡汉水之举。我想参与到车上的欢声笑语之中——但到底年纪老了,没有高声说话的底气,因而只能对身旁的文友低声抒发我对汉水的情怀:“我不会游泳,但也尝到了汉水之美味,在南湖宾馆我尝了几口自来水,这不算新奇——新奇的是,采风团只有喝到了汉江的圣水。”

⑧“圣水?你不是说梦话吧?”身旁的文友不解地问我。

⑨我诙谐而幽默地说:“汉江圣水偏爱老人。为了照顾采风团里年纪最大的我,当地专门开来一辆车,送我提前到了山上的鹿门寺。这儿是唐朝诗人孟浩然少年读书之地,曾给后人留下《春晓》名诗。能到他的故土,寻觅他的形影,内心十分激动……”

⑩“你喝到那儿的水了?”文友问我。

?“让你猜着了,我喝了鹿门寺的水!”

?他说:“那也不能称其水为圣水呀?”

?“你听我说下去么。进了这个寺院,正好碰上一位僧人,用一只水桶在岩洞口提水。我向那位老僧说想喝上一口你打上来的水。老僧绽露出一丝笑意,但并没答应我的要求,而是用手指了指岩洞旁悬挂的另一只小小水罐,让我自己动手舀水。我拿起水罐从岩洞里舀上水来,一扬脖子喝了下去。你想,千年前的诗人孟浩然,在这儿耕读挥墨多年,一定喝过这洞中之水;现在寺院的僧侣们,又用其水制其禅食,称其为圣水,不是挺合适的吗?”

?文友笑了,说了一句文学行话:“你真富有文人的想像力……”

?水——又是水。不管是南湖宾馆还是鹿门寺的水,其根脉都离不开浩浩汤汤的汉水,因而我深感不虚此行。我深知水对中华民族的分量,这是流淌于一个国家体内的血液。作为一个国人理应关注水情,如今许多省份都在闹水荒,没有想到的是,汉水是这么义重情深,将远行一千多公里,向贫血北方输血。

?直到两天后,长途行车返回襄阳——我可是抚摸过整条汉江的文化水痴。因而在与襄阳的告别晚餐上,八十一岁的我连连高歌,以抒发一个文人难以忘却的汉水情怀……

题目1:结合全文内容,谈谈“义重情深的恩赐”表现在哪些方面?

题目2:文章线索有着串联全文、贯通文脉的作用。本文有两条线索,请说说明线是什么,暗线又是什么。

题目3:请分析开头两段在文中的作用。

题目4:结合语境,分析文中第②段红色词语“童话”的含义及表达效果

链接原文

题目5:这篇文章表达了作者怎样的思想感情?

题目1:结合全文内容,谈谈“义重情深的恩赐”表现在哪些方面?

解析:本题考查对文章的内容的概括。抓住“义重情深的恩赐”的关键点“恩赐”,根据题干的要求,找到相应的段落,逐条总结即可。在总结的时候紧扣每段的中心句。文章开头第②段便点明汉水义重情深,使“我”“锈迹斑斑的牙齿”变白;第④段写汉江今年“水源欠缺”却还要为更缺水的北方“补血”,对北方人民义重情深;第⑥段借讲解员之口说明襄阳等水源地为节水、护水所做的努力,第?段又提出汉水义重情深,“将远行一千公里,向贫血北方输血”。据此概括可作答。

答案:汉水义重情深恩赐于“我”,使“我”的“锈迹斑斑”的牙齿变白;汉水义重情深因赐于北方,为缺水的省份送去一江清水;本已缺水的襄阳等水源地节水护水;汉水为北方“输血”供水,义重情深。

题目2:文章线索有着串联全文、贯通文脉的作用。本文有两条线索,请说说明线是什么,暗线又是什么。

解析:本题考查对文章线索的判断。解答本题,找出文中的关键语句,就可以了解作者的行踪,明确本文的线索。文章第①就简明地概括了“我”一周的行程,“北京——襄阳——陕南的汉中和安康”,第③段有“到了襄阳”,第⑤段有“两天后,我们登上了丹江口水坝”,第⑦段有“归来途中”,第?段有“直到两天后,长途车返回襄阳”。 由此可以看出明线是作者的行踪。那暗线呢?第①段有“但‘南水北调’的人文情怀,却给我留下无尽的情思”;行文中多次写汉水的义重情深的恩赐,“我”对汉水的欣赏、赞美;文章的最后还说“以抒发一个文人难以忘却的汉水情怀……”由此可判断,暗线是“南水北调”的人文情怀。

答案:明线是作者(一周)的行踪;暗线是“南水北调”的人文情怀(或作者对汉水的感激、珍惜之情)。

题目3:请分析开头两段在文中的作用。

解析:此题考查对段落作用的分析。可用“法事情人主,总线应调渡,总环不能漏”一项项考察。总体来说,是从结构和内容两个方面来把握。结构上,“但‘南水北调’的人文情怀,却给我留下无尽的情思”,“那就是‘南水北调’的汉江之水,对我的恩赐”等语句,在文章开头就点明了全文的主旨,奠定了全文的感情基调;而内容上,通过简单概括“我”一周的行程引出下文对行程内容的详细介绍。

答案:①开篇点题,点明“恩赐”之意,用“南水北调”的人文情怀领起下文的感情基调;②总领全文,引出下文。

题目4:结合语境,分析文中第②段红色词语“童话”的含义及表达效果

链接原文

解析:本题考查对词语的含义及表达效果的分析。理解词语一般先理解其表面义,然后再结合语境及文章内容,具体理解其语境义及所包含的感情。务必遵循“词不离句,句不离篇”的原则。细读选文第②段可知,“童话”是指“我锈迹斑斑的牙齿”一下子变白了,作者感觉不可思议,因此像童话般美好,表达了作者对汉江水质的由衷赞美和喜爱。

答案:“童话”指“我锈迹斑斑的牙齿”由黑黄变白的神奇变化,用“童话”一词既表明了汉江水质的优良,又表达了“我”对汉江水质由衷的赞叹之情。

题目5:这篇文章表达了作者怎样的思想感情?

解析:本题考查对作者思想感情的理解。细读选文,结合人物的语言、动作等描写性的语句,分析作者的心理或从文中议论、抒情的句子中直接找出表达感情的词语。第③段的“两岸灯火映照下的古城亭台和现代楼阁相辉映的画面,让我当真产生了相见恨晚的痴醉之感”表达了“我”对汉水的喜爱之情;第⑥段通过襄阳人民为节水、护水所做的努力的描述,表达了“我”对襄阳人民奉献精神的感激之情;第?段的“我深知水对中华民族的分量,它是流淌于一个国家体内的血液”,蕴含着“我”对汉水的敬仰与感激之情;第?段的“连连高歌”表现了“我”的喜悦与感激之情。

答案:对汉水的喜爱之情;饮水思源,对襄阳人民奉献精神的感激之情;对汉水文化的敬仰之情。

拓展提高

(2019?山东济宁中考)阅读下面的文章,完成1~4题。

美丽墓园___刘月新

①在孟良崮战役纪念馆,我见到了有生以来所见过的最美的坟墓.

②最美的坟墓,不是一座,而是一个墓园。

③跃上47级台阶,跨过大门,镶嵌在纪念馆血红色外墙上似乎还带着声响的弹壳,加上大炮和坦克,以及征战的雕塑,构成了一部沉甸甸的史书封面,迫不及待地要帮你解读此次战役的惊心动魄。

④穿过纪念馆的大门向里走,是一片松树林。棵棵松树挺拔峭立,整齐排列,一丝不苟,像列队整装待发的士兵。树下静静地卧着一排排的坟墓。一个个刚离地面的小土堆,用水泥抹了周边,上面覆盖一块小长方形大理石卧碑,碑面中央镶着一颗颗醒目的五星。没有墓志铭,甚至没有名字。

⑤这些数不清的大理石板下面,躺着孟良崮战役中为国捐躯的战士的躯体。他们远离尘嚣,静静地躺在林荫里。这些墓冢只是一个个小长方形的土堆而已。坟墓周围,开满了小小的叫不出名字的鲜花,放眼望去,空旷辽阔,庄严肃穆,青松翠柏掩映的五星点点,点点五星就像一颗颗天上的星子,每一颗都是一个永垂不朽的英灵。

⑥这里,逼人的朴素禁锢了任何一种观赏的亲情,你禁不住要屏住呼吸,不敢大声,怕惊扰了这些栖息的灵魂。风抚摸着一座座无名者之墓,树林飒飒作响,几只蜂蝶在林中嬉戏。整个墓园透出一种大美、凄美和壮美,一种少有的朴素之美。

⑦60多年前发生在这里的那场血战,彻底扭转了华东战局,成为解放战争中振聋发聩的经典之战。然而扭转战局是要付出代价的,在孟良崮纪念馆的烈士墓园,在苍松翠柏间,就安葬着此次战役中牺牲的我军壮士的忠骨,共有2865名。

⑧“青松挺拔,可是我战友的身姿?”

⑨“烈士灵前我默默伫立。”

⑩这是参加过孟良崮战役的一位将军说的两句话。然而将军要伫立的陵墓其实不过是眼前的一个个土丘。他们原本是一个个热血男儿,他们的英雄壮举,成就了当年惊天动地的功绩,而战争的惨烈致使他们成为一个个无名的烈士。据说安葬于此的2865名烈士中人与名字对上号的只有138名。

?来这里朝拜的人很多,男女老幼都有。不论是什么时候来到这儿,人们都会想像得到,这每一个小小的隆起的长方形里,都安眠着一个最可爱的人,尽管你不知道他们的姓名。然而,恰恰是不留姓名,比所有挖空心思置办的那些奢装饰更加扣人心弦。他们是为人民的安宁幸福而死,虽死犹生;他们虽然没有豪华坟墓和高大墓碑,可他们永远活在人民的心中。诗人臧克家的著名诗句最能代表此刻的心声:把名字刻入石头的,名字比尸首烂得更早;只要春风吹到的地方,到处是青青的野草。

?从这个墓区向左跨出同步远,又有几座坟墓,给人的感觉同样是震撼人心。站在暮前,当地朋友问我,你可知中国最小的烈士有多大?有多大?出生10天。10天?啊!刚刚学会吃奶,刚刚睁开矇眬的眼睛来看世界。当时的世界山河破碎,狼烟四起,抗战的硝烟正浓。在她来到这个世界第10天时,她与母亲行刑的

时日到了。母亲抱过她说,儿啊,你生下来就没吃过妈一口奶,临走了,就喝妈一口血吧。她瞅定女儿,毅然咬破手指,刹那,仿佛给满腔热血找到了奔突的出口,鲜血一滴一滴滴到了小烈士的口中……这是何等的壮举?又是何等的惨烈?人世间有多少豪华的坟墓能装得下这种悲壮与豪情?又有多大的石碑能述说得尽他们的英勇与伟大?

?又一阵风吹过,在苍松翠柏间留下一丝清凉,就像烈士的英灵在轻语。静静地站在这个墓园里,心,从未有过的平静,从未有过的澎湃。这些整齐排列的小土堆,构成了最宏伟、最感人的风景,成为被后代怀着敬畏之情朝拜的庄严圣地。见过的很多伟人和富豪的陵墓,都不曾给过我如此至纯至美的感觉,都没有感人至深的无名墓冢这样能剧烈震撼人内心深藏的感情。

?走出烈士陵园,再次看到门前那棵合欢树,美美地静静地站在那里。它撑起巨大的扇面形树冠,是想用绿荫和清凉来庇护装点这本沉甸甸的史书,还是想陪伴抚慰长眠在这里的先烈们的英魂?

题目1:本文有明暗两条线索,分别是什么?

题目2:文章多处运用了对比手法,试举一例分析。

题目3:第?段为什么要交代抗战时期烈士母女临刑前的场景?

题目4:赏析第?段的表达效果。

题目1:本文有明暗两条线索,分别是什么?

解析:本题考察对文章线索的判断。解答本题,需要弄清楚什么是“明线”,什么是“暗线”。明线就是从文章表面文字中能看见的贯穿文章始终的,将文章联系起来成为一个整体的脉络。暗线就是相对来说要从文章中分析得来的贯穿文章始终的线索。

据题精析:阅读全文,整体感知,根据“跃上47级台阶,跨过大门”“穿过纪念馆的大门向里走”“从这个墓区向左跨出几步远”“走出烈士墓园,再次看到门前那棵合欢树”等句子,可以看出本文是以“我”对烈士墓园的参观过程为明线的。作者写以观烈士墓园,意在表现对先烈由衷的敬佩之情,而这种敬佩之情文章是通过回忆孟良崮战役的有关史实表达的,所以文中的暗线是孟良崮战役的那段血与火的历史。也可以说是对先烈的缅怀与崇敬。

答案:明线:“我”瞻仰烈士墓园的过程。暗线:孟良崮战役血与火的历史(或者“我”对烈士的缅怀与崇敬)。

题目2:文章多处运用了对比手法,试举一例分析。

解析:本题考查对对比手法的理解与分析。对比是重要的表现手法之一,它是通过对不同人、事、物的对比描写或说明,经突出其各自的特色,或者将同一人、事、物在不同的情景下进行对照,以彰显其变化。据此特征到文中去寻找运用对比手法的语句,结合文章的主旨分析作答。阅读文章可知,文章第?段中的“然而,恰恰是不留姓名,比挖空心思置办的那些奢华装饰更加扣人心弦”就是运用了对比手法,将无名烈士与挖空心思置办奢华装饰,刻意让人注意的人进行对比,突出了前者为人们所永记的高大形象。除此之外,像文章第?段中的“见过的很多伟人和富豪的陵墓,都不曾给过我如此至纯至美的感觉,都没有感人至深的无名墓冢这样能剧烈震撼人内心深藏的感情”也运用了对比手法,解答时可找一出一例分析。

答案:(示例)第?段中的“然而,恰恰是不留姓名,比所有挖空心思置办的那些奢华装饰更扣人心弦”,通过对比,突出烈士为国捐躯虽然无名,但长留世人心中,永远流传;而有些刻意想要让人注意的人,却更易被人淡忘。

题目3:第?段为什么要交代抗战时期烈士母女临刑前的场景?

解析:本题考查对情节的设置的理解与分析。文章中情节的设置,必定是为故事情节的展开、主题的表达或人物形象的塑造服务的。通常,内容上,有刻画人物性格、揭示文章主题人用;在结构上,有推动情节发展、设置悬念作用。据此分析得出答案。阅读分析第?段,可知本段交代抗战时期烈士母女临刑前的场景,详写了母亲临刑前咬破手指来喂养从未吃过母亲一口奶的女儿,让读者感受到烈士的英勇和伟大,同时感受到敌人的残忍和没有人性,更能激起人们对烈士的缅怀和崇敬,对战争的厌恶和对和平幸福生活的珍惜。

答案:细写这个场景,更能表现烈士的英勇和伟大,更能激起人们对烈士的缅怀和崇敬之情。同时,更能触发人类的共同情感,哺乳的母亲、刚出生的婴儿都没被放过,可见敌人是何等的残忍和没有人性。这更能激起人们对和平的珍惜,对战争残酷的痛恨。

题目4:赏析第?段的表达效果。

解析:此题考察对段落的表达效果的赏析。段落的表达效果,可用“法事情人主,总线应调渡,结环不能漏”对照分析。我们可从段落的表达技巧入手,结合段落内容分析其运用了哪些修辞手法、描写方法、表达方式等,再进一步说明其表情达意方面的妙处。文章第?段写合欢树,看似是对合欢树发出的疑问,实则是作者情感的表达。作者借树来喻人,表现出他对历史的铭记,表达了对烈士的崇敬和赞美。而把问句置于文章的结尾,又能引发读者的深思,达到言有尽而意无穷的效果。

答案:一方面借物喻人,借合欢树表达作者对那段英雄历史的铭记,对烈士的崇敬和不舍;另一方面运用问句,使作者想要表达的情感和文章的主旨更突出,更能引发读者的思考与共鸣。

课堂总结

什么是线索

是文章材料的维系物、连缀物

线索的作用

从结构上看

从条理上看

从表达效果上看

贯穿全文,使全文浑然一体,结构严谨

彰显行文脉络,使文章条理清晰,层次井然。

(1)使文章中心明确;(2)使内容集中;(3)凸现文章构思风格,体现文章个性化形式美。

线索的寻找与确定

重点看:材料与材料间的起承转合。

充当线索物

物线、事线、人线、情线、时线、地线、时地线、矛盾冲突线

板书设计

什么是线索

是文章材料的维系物、连缀物

线索的作用

从结构上看

从条理上看

从表达效果上看

贯穿全文,使全文浑然一体,结构严谨

彰显行文脉络,使文章条理清晰,层次井然。

(1)使文章中心明确;(2)使内容集中;(3)凸现文章构思风格,体现文章个性化形式美。

线索的寻找与确定

重点看:材料与材料间的起承转合。

充当线索物

物线、事线、人线、情线、时线、地线、时地线、矛盾冲突线

作业布置

请从下列课文中,任选一篇课文,通读全文,仔细思考,说说文中的线索是什么。

《台阶》《老王》 《皇帝的新装》《天上的街市》

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php