人教版七年级语文 下册第四单元14 驿路梨花课件(共61张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版七年级语文 下册第四单元14 驿路梨花课件(共61张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-03-25 11:15:36 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

名言欣赏:

语言不只是交流与思维的工具,更是人的生存空间、生存条件与存在方式。语文活动就是人的生命运动。

春日融暖梨花开,欢颜轻绽,清香暗播,开一树洁白,洒一路芬芳。梨花醉人,人事更美。不管是搭建木屋的解放军战士,还是照料木屋的梨花和那群哈尼族小姑娘,亦或是受过木屋恩惠又给予回报的打猎老人,哪个不是如梨花般纯美?用自己的善良、热心撑起一路后来人的欢乐笑颜。梨花美,人情暖,中华美德自在心间。驿路梨花处处开,驿路梨花时时开,善良、热心、文明、乐于助人的精神本就该你我相传,代代相传。

导入新课

14 驿路梨花

人教版七年级语文 下册

目标导航

1.速读课文,理清文章的记叙顺序,把握故事情节。(重点)

2.分析、理解文章“设疑——释疑——引出新悬念”的巧妙构思及效果,理解“梨花”在文中的不同含义及作用。 (难点)

3.学习文中人物乐于助人的优秀品质,培养助人为乐的精神。

目标导学一

预习检测 夯实基础

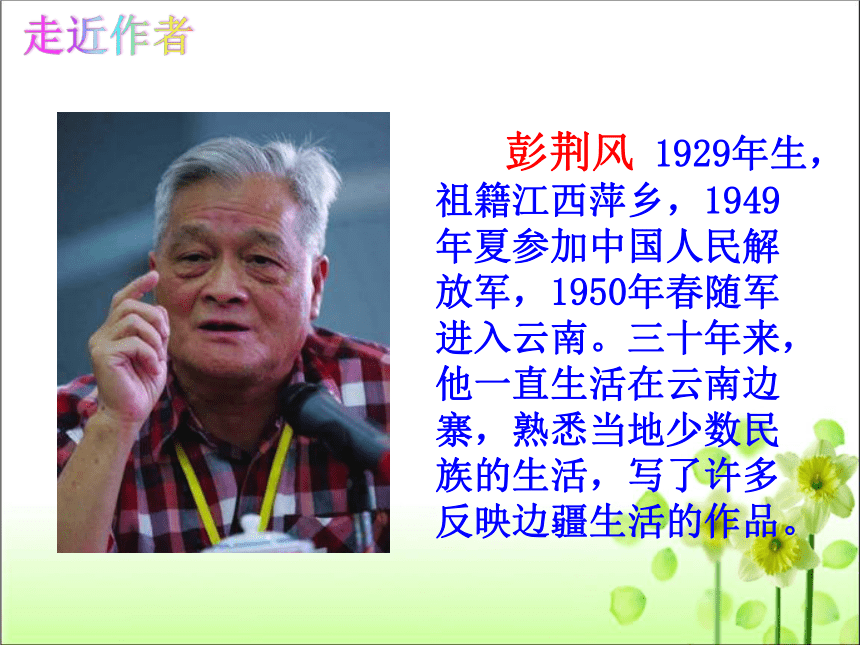

彭荆风 1929年生,祖籍江西萍乡,1949年夏参加中国人民解放军,1950年春随军进入云南。三十年来,他一直生活在云南边寨,熟悉当地少数民族的生活,写了许多反映边疆生活的作品。

走近作者

《今夜月色好》获全国第八届优秀短篇小说奖;

《红指甲》获首届金盾奖,

《蛮帅部落的后代》获全国第二次少儿文艺创作三等奖;

报告文学《覆盖再覆盖》获1987年全军当代军人风貌奖;

报告文学《解放大西南》获第五届鲁迅文学奖;

短篇小说《阴阳有隔》荣获第二届边疆文学·昊龙年度文学年度短篇小说奖。

优秀作品

走近作者

文革时期,作者被投入囚牢;在牢房中,还坚持写作。“四人帮”垮台后,他的作品才重见天日。《驿路梨花》是作者坐了七年监狱以后重新提笔的第一部作品。从中我们可以看到这位作家对党的无比信赖,对新生活的无比热爱。确如作者在《驿路梨花》一书的后记中所写:“我热爱生活,……尽管我的功力有限,我还是要尽力为欢乐的生活奏乐。”正是在这样的心理下,作者才写出《驿路梨花》这样温暖如春阳的文章。

写作背景

哈尼族:东南亚称阿卡族,民族语言为哈尼语,属汉藏语系藏缅语族彝语支,现代哈尼族使用新创制的以拉丁字母为基础的拼音文字。主要分布于中国云南元江和澜沧江之间,聚居于红河、江城、墨江及新平、镇沅等县,和泰国、缅甸、老挝、越南的北部山区。

相关介绍

相关介绍

????????????????????????????????????

陡峭( ) 着急( ) 露宿( )

喷香( ) 菌子( ) 麂子( )

撵走( ) 修葺( )

晶yíng( ) bì( )风 yì ( )路

立jí( ) 竹miè( ) 火táng( )

打rǎo( ) 香气四yì( )

(1)给下列加点字注音。

qiào

zháo

lù

pèn

jùn

jǐ

niǎn

qì

(2)根据注音写汉字:

莹

避

驿

即

篾

塘

扰

溢

字词积累

(3)注意下列字的字形。

徒然

陡峭

辨别

花瓣

蔑视

竹篾

高粱

桥梁

字词积累

2.解释下列词语的含义。

修葺:

折损:

驿路:

迷茫:

恍惚:

简陋:

延伸:

香气四溢:

修理房屋。葺,用茅草覆盖房顶。

因过分尊重使人承受不起,客套话。

这里指过往行人所走的道路。

广阔而看不清楚。

不真切,不清楚。

简单粗陋不完备。

延长伸展。

指香气浓郁,向四面飘散。溢,水满外流。

字词积累

目标导学二

初读课文 整体感知

快速浏览文章,给文章划分层次,并概括内容。

第一部分:(1-8)“我们”在梨树林中发现小屋。

第二部分:(9-12)小屋帮助“我们”解除了饥饿疲劳。

整体感知

第三部分:(13-27)瑶族老人述说小屋主人名叫“梨花”。

第四部分:(28-36)梨花的妹妹讲述小屋的来历。

第五部分:(37)赞美西南少数民族人民学习雷锋、助人为乐的精神就像洁白的梨花,开遍神州大地。

整体感知

文章的核心事物是什么?写了哪些人物?

核心事物:小屋。

人物:“我”、老余、瑶族老人、一群哈尼小姑娘、解放军战士、梨花。

本文的核心问题是什么?

小屋的主人是谁?

整体感知

“我”和老余

梨花

解放军

向哈尼小姑娘学习

给房顶加草、挖排水沟

瑶族老人

为方便过路人,

专门送粮食来

哈尼小姑娘

向解放军和姐姐学习照料小茅屋

向雷锋学习,为方便过路人而建造小茅屋

方便过路人

照料小茅屋

整体感知

分别按照课文顺序和时间顺序复述课文,比较一下这两种顺序哪一种更好。

整体感知

1.“我”和老余投宿茅屋

2.瑶族老人借住送米

3.妹妹接替姐姐照料茅屋

4.解放军过夜盖茅屋

5.哈尼姑娘梨花照料茅屋

课文顺序

时间顺序

4.解放军过夜盖茅屋

5.哈尼姑娘梨花照料茅屋

3.妹妹接替姐姐照料茅屋

2.瑶族老人借住送米

1.“我”和老余投宿茅屋

整体感知

按课文的顺序写比较好。这样写使文章波澜起伏,引人入胜。

说一说:课文顺序和时间顺序哪一种更好?

整体感知

目标导学三

精读课文 探究细节

哈尼族 主要聚居在云南省

两个

三个

四写

五件

文章整体把握

误会

悬念

梨花

好事

精读细研

文章围绕“小屋的主人”设置了几个悬念,请在文中找出来,并进行概括。

设置悬念:是在文章的某一部分设置一个疑问或矛盾冲突,以造成读者某种急切期待和热烈关心的心理的一种写法。

精读细研

(1)行走在深山里的“我”和老余正愁天晚无处落脚,小屋的出现解除了困境,我们产生“这是什么人的房子”的疑问。

三个悬念

(2)“我”和老余误以为送米来的瑶族老人是小屋的主人,误会消除,继续疑惑“小屋的主人是谁”,瑶族老人的讲述让我们都以为主人是哈尼小姑娘。

(3)当我们见到哈尼小姑娘后才知道小屋是解放军盖的,进而产生“解放军战士为什么要盖小屋”的疑问。

两次误会

精读细研

三个悬念、两次误会,环环相扣、层层递进,最后“我们”知道了事情的原委。请结合文章说说你认为小屋的主人是谁。

解放军战士为了方便过路人,学习雷锋精神建造了小屋;

梨花姑娘受感动,要用为人民服务的精神帮助过路人,一直照料小屋;

梨花姑娘出嫁后,她的妹妹就接着照顾小屋;

瑶族老人、“我”、老余等过路人,受到照料,都很感激,也都尽力照料小屋。

他们都是小屋的主人

精读细研

四写梨花

你能从文中找出来吗?

精读细研

“白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!”“山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。”——这是自然界的梨花。

精读细研

“我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘……多好的梨花啊!”——这是写人。

精读细研

“这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……”——先写花,后写人,把花和人自然地结合在一起。

精读细研

“我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:‘驿路梨花处处开。’”——“驿路梨花”双关花和人,实际上赞颂的是世代相传的雷锋精神。

精读细研

五件好事

你能找出五件好事是什么?

精读细研

五件好事

我和老余给房顶加草,挖排水沟

瑶族老人专门运粮食

一群小姑娘照管小屋

解放军叔叔砍树割草盖小屋

梨花姑娘照料小屋

精读细研

目标导学四

分析手法 品味情感

课文开头写:“同行老余是在边境地区生活过多年的人。正走着,他突然指着前面叫了起来:‘看,梨花!’”这里的“梨花”指自然界中梨树上开的梨花。

课文中间写:“原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘……多好的梨花啊!”这里的“梨花”指哈尼族小姑娘。

课文结尾写:“驿路梨花处处开。”这里的“梨花”指善良、热心、文明,乐于助人的精神,中华民族的传统美德。

小说的主人公未出场,但课文借洁白美丽的梨花赋予他们以鲜明美好的形象,花即是人,人即是花,人花自然结合,作者正是用洁白如雪,不虚浮、不艳丽的梨花的具体形象,象征助人为乐的美好精神,把本来抽象的精神品质具体地表现出来了。

深入探究

文中所写的“梨花”共有哪三种含义?

结合课文内容,想一想以“驿路梨花”为题有什么含义和作用。

“驿路梨花”引用南宋诗人陆游的诗句,吸引了读者,也是全文的线索,既写出了在哀牢山那偏远、冷寂的深山老林中小茅屋边上盛开的梨花的美丽,又暗喻了梨花小姑娘的纯洁、美丽,象征助人为乐的雷锋精神的发扬光大,揭示了人们相互关怀的崇高道德风尚。

深入探究

本文的写作顺序有什么特点?这样写有什么好处?

顺叙、插叙相结合

深入探究

顺叙

按照事件的发生、发展和结局的时间顺序来写就是顺叙。一般包括时间的先后、空间或地点的转换和事件发展的过程。

暮色

夕阳西下

一弯新月

这天夜里

第二天早上

全文从整体上按照时间的先后顺序记述了“我们”投宿于小屋时的所见所闻,其中 “我”和老余从夕阳西下到第二天早上一连串的经历,是顺叙。

深入探究

是在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的内容,然后再接着叙述原来的内容。

插叙

通过瑶族老人的讲述,交代了老人在山中迷路遇见小屋的过程,以及关于小屋的主人是梨花的传说;

通过哈尼小姑娘的讲述,揭示了小屋的来历和小屋主人是谁的谜底。

深入探究

对主要情节或中心事件起到铺垫、照应、补充交代、说明,使情节更完整,结构更严密,内容更充实,突出人物形象,深化文章主题。

插叙的作用

方法指导

深入探究

本文对解放军和梨花姑娘,运用了间接描写的方法。运用这种方法,把作品的现在时间集中在一个夜晚和早晨,插叙过去的事件,节省了篇幅,构成了曲折生动、波澜起伏的故事情节,有利于表达作品的主题。

本文中的解放军和梨花姑娘并未直接出场,而是通过其他人物的语言写出他们的行动。这是哪种写人的方法?本文运用这种写人的方法收到了什么样的效果?

深入探究

1.构思新颖。

作者在构思上巧设悬念和误会,使故事情节一波三折,引人入胜。

误会:“我们”认为瑶族老人是“主人”时,他说不是;“我们”和瑶族老人认为哈尼小姑娘是“主人”,然而又不是。

写作手法

悬念:

这是什么人的房子呢?

到底谁是主人呢?

解放军为什么盖房子呢?

这样写波澜起伏,引人入胜。

写作手法

2.结构巧妙。

我”和老余发现小茅屋

瑶族老人为小屋送米

我们”一起修葺小茅屋

梨花妹妹照看小茅屋

梨花妹妹讲述事情始末

倒叙

插叙

写作手法

小说通过发生在哀牢山深处一所小茅屋的故事,生动地展示了雷锋精神在祖国边疆军民中生根、开花、发扬光大的动人情景,再现了西南边疆少数民族乐于助人、热情好客的淳朴民风,歌颂了互帮互助的良好社会风貌。

归纳主旨

趣味讨论:

假如哈尼小姑娘在驿站开起了旅店,勤劳致富,你怎么看?

拓展延伸

四写梨花

驿路梨花

木屋主人

设悬误会

讴歌

赞美

象征手法

景美

人美

结构美

精神美

课堂小结

zhài

qiào

pèn

huǎng

káng

miè

驿

瓣

撵

葺

检测目标

2.下列词语无错别字的一组是( )(3分)

A.晶莹 迁徙 茂密 花瓣

B.葺毛 竹篾 蔑视 歌谣

C.明枪 夜幕 恍忽 拆损

D.雷峰 作楫 陡峭 挺好

A

检测目标

D

检测目标

5.下列说法有误的一项是( )(3分)

A.课文刻画人物,有的是直接描写,有的是间接描写。对梨花姑娘采用的是间接描写。

B.文章开头对陡峭连绵的青山、茂密的树林进行描写,主要作用是表示事情发生的地点幽静美丽。

C.课文中“多好的梨花啊”一句的“梨花”是指梨花姑娘,这句话赞美了梨花姑娘乐于助人的雷锋精神。

D.课文对小茅屋由外到内进行了细致的描写,其作用是正面写屋,侧面写人,写出了茅屋主人的热情好客,细心周到。

【解析】写山陡、人稀、天晚,是为了突出我们担心露宿。

B

检测目标

6.无私奉献受到人们的称赞,市场意识也正在增强。假如哈尼小姑娘在这里开起了旅店,勤劳致富,你怎么看?(4分)

略

点拨:设题意图:语文与社会生活相联系,提高学生思维和表达能力。不求统一看法,但求写出自己的独到见解。

7.根据文章的中心思想,请你试着给“驿路梨花处处开”对个下联。(3分)

上联:驿路梨花处处开

下联:______________

【解析】答案不统一,对仗不必很工整,只要能表现本文主题思想就行。

雷锋精神代代传

检测目标

8.综合性学习。(11分)

读下面的材料,按要求答题。

①在一片反对旅游景区门票涨价声中,门票率先涨价的景区遭遇了人们预想中的尴尬:游客“用脚投票”“到此不游”,结果是门票涨价,收益减少。

②相反,贵州等明确表示不“跟风”涨价的省区,游客大增。据贵州省统计,“十一黄金周”期间全省共计接待海内外游客306万人,比上年同期增长近40%。仅前四天,贵阳火车站每天就至少迎来80个旅游团,是去年同期的两倍,形成了贵州旅游的“井喷”现象。

(1)用简明的语言概括第②段的主要内容,不超过15个字。(3分)

______________________

门票不涨价,游客大增。

检测目标

(2)解释加点词语在文中的意思。(3分)

用脚投票:_________________________________________________

(3)针对以上两种现象,请你为有关部门提出几条合理化建议。(5分)

国家规定统一景区门票标准,不允许随意涨价;景区限量售卖门票,避免拥挤;国家改革长假制度,把假期分散,缓解拥堵现象。(答出两条即可)

用实际行动(或:用去或不去旅游景区)来表示自己的态度。

检测目标

例文:

她,今年42岁了,是一位下岗女工。她勤劳、能干,有一颗慈爱的心。她是我的妈妈,是一位好妈妈。

一年前,我还把她当作敌人,我对她恨之入骨,因为她是我后妈。我恨她同样也恨爸爸。我恨她抛开自己的家人和爸爸再次结婚;我恨爸爸为什么在妈妈去世还没有一年又和这个女人结婚。我恨透了这个家。在那时,我和她一直不说一句话,因为我看见她就烦。其实我知道这“烦”里还夹杂着“恐惧”,都说后妈会虐待像我这样的孩子,所以我天天躲着她不和她交谈。

9、片段仿写:请以“我们的心近了”为题写一篇文章的开头,用上设置悬念的方法。(100字左右)

检测目标

我们已经站在了人生的起跑线上,为了实现心中的远大目标,我们正努力拼搏着。成功属于不畏困难、勇往直前的人。相信自己!

教师寄语

通过本课学习,你收获了什么?

课后作业:

完成教材中的相关练习题。

名言欣赏:

语言不只是交流与思维的工具,更是人的生存空间、生存条件与存在方式。语文活动就是人的生命运动。

春日融暖梨花开,欢颜轻绽,清香暗播,开一树洁白,洒一路芬芳。梨花醉人,人事更美。不管是搭建木屋的解放军战士,还是照料木屋的梨花和那群哈尼族小姑娘,亦或是受过木屋恩惠又给予回报的打猎老人,哪个不是如梨花般纯美?用自己的善良、热心撑起一路后来人的欢乐笑颜。梨花美,人情暖,中华美德自在心间。驿路梨花处处开,驿路梨花时时开,善良、热心、文明、乐于助人的精神本就该你我相传,代代相传。

导入新课

14 驿路梨花

人教版七年级语文 下册

目标导航

1.速读课文,理清文章的记叙顺序,把握故事情节。(重点)

2.分析、理解文章“设疑——释疑——引出新悬念”的巧妙构思及效果,理解“梨花”在文中的不同含义及作用。 (难点)

3.学习文中人物乐于助人的优秀品质,培养助人为乐的精神。

目标导学一

预习检测 夯实基础

彭荆风 1929年生,祖籍江西萍乡,1949年夏参加中国人民解放军,1950年春随军进入云南。三十年来,他一直生活在云南边寨,熟悉当地少数民族的生活,写了许多反映边疆生活的作品。

走近作者

《今夜月色好》获全国第八届优秀短篇小说奖;

《红指甲》获首届金盾奖,

《蛮帅部落的后代》获全国第二次少儿文艺创作三等奖;

报告文学《覆盖再覆盖》获1987年全军当代军人风貌奖;

报告文学《解放大西南》获第五届鲁迅文学奖;

短篇小说《阴阳有隔》荣获第二届边疆文学·昊龙年度文学年度短篇小说奖。

优秀作品

走近作者

文革时期,作者被投入囚牢;在牢房中,还坚持写作。“四人帮”垮台后,他的作品才重见天日。《驿路梨花》是作者坐了七年监狱以后重新提笔的第一部作品。从中我们可以看到这位作家对党的无比信赖,对新生活的无比热爱。确如作者在《驿路梨花》一书的后记中所写:“我热爱生活,……尽管我的功力有限,我还是要尽力为欢乐的生活奏乐。”正是在这样的心理下,作者才写出《驿路梨花》这样温暖如春阳的文章。

写作背景

哈尼族:东南亚称阿卡族,民族语言为哈尼语,属汉藏语系藏缅语族彝语支,现代哈尼族使用新创制的以拉丁字母为基础的拼音文字。主要分布于中国云南元江和澜沧江之间,聚居于红河、江城、墨江及新平、镇沅等县,和泰国、缅甸、老挝、越南的北部山区。

相关介绍

相关介绍

????????????????????????????????????

陡峭( ) 着急( ) 露宿( )

喷香( ) 菌子( ) 麂子( )

撵走( ) 修葺( )

晶yíng( ) bì( )风 yì ( )路

立jí( ) 竹miè( ) 火táng( )

打rǎo( ) 香气四yì( )

(1)给下列加点字注音。

qiào

zháo

lù

pèn

jùn

jǐ

niǎn

qì

(2)根据注音写汉字:

莹

避

驿

即

篾

塘

扰

溢

字词积累

(3)注意下列字的字形。

徒然

陡峭

辨别

花瓣

蔑视

竹篾

高粱

桥梁

字词积累

2.解释下列词语的含义。

修葺:

折损:

驿路:

迷茫:

恍惚:

简陋:

延伸:

香气四溢:

修理房屋。葺,用茅草覆盖房顶。

因过分尊重使人承受不起,客套话。

这里指过往行人所走的道路。

广阔而看不清楚。

不真切,不清楚。

简单粗陋不完备。

延长伸展。

指香气浓郁,向四面飘散。溢,水满外流。

字词积累

目标导学二

初读课文 整体感知

快速浏览文章,给文章划分层次,并概括内容。

第一部分:(1-8)“我们”在梨树林中发现小屋。

第二部分:(9-12)小屋帮助“我们”解除了饥饿疲劳。

整体感知

第三部分:(13-27)瑶族老人述说小屋主人名叫“梨花”。

第四部分:(28-36)梨花的妹妹讲述小屋的来历。

第五部分:(37)赞美西南少数民族人民学习雷锋、助人为乐的精神就像洁白的梨花,开遍神州大地。

整体感知

文章的核心事物是什么?写了哪些人物?

核心事物:小屋。

人物:“我”、老余、瑶族老人、一群哈尼小姑娘、解放军战士、梨花。

本文的核心问题是什么?

小屋的主人是谁?

整体感知

“我”和老余

梨花

解放军

向哈尼小姑娘学习

给房顶加草、挖排水沟

瑶族老人

为方便过路人,

专门送粮食来

哈尼小姑娘

向解放军和姐姐学习照料小茅屋

向雷锋学习,为方便过路人而建造小茅屋

方便过路人

照料小茅屋

整体感知

分别按照课文顺序和时间顺序复述课文,比较一下这两种顺序哪一种更好。

整体感知

1.“我”和老余投宿茅屋

2.瑶族老人借住送米

3.妹妹接替姐姐照料茅屋

4.解放军过夜盖茅屋

5.哈尼姑娘梨花照料茅屋

课文顺序

时间顺序

4.解放军过夜盖茅屋

5.哈尼姑娘梨花照料茅屋

3.妹妹接替姐姐照料茅屋

2.瑶族老人借住送米

1.“我”和老余投宿茅屋

整体感知

按课文的顺序写比较好。这样写使文章波澜起伏,引人入胜。

说一说:课文顺序和时间顺序哪一种更好?

整体感知

目标导学三

精读课文 探究细节

哈尼族 主要聚居在云南省

两个

三个

四写

五件

文章整体把握

误会

悬念

梨花

好事

精读细研

文章围绕“小屋的主人”设置了几个悬念,请在文中找出来,并进行概括。

设置悬念:是在文章的某一部分设置一个疑问或矛盾冲突,以造成读者某种急切期待和热烈关心的心理的一种写法。

精读细研

(1)行走在深山里的“我”和老余正愁天晚无处落脚,小屋的出现解除了困境,我们产生“这是什么人的房子”的疑问。

三个悬念

(2)“我”和老余误以为送米来的瑶族老人是小屋的主人,误会消除,继续疑惑“小屋的主人是谁”,瑶族老人的讲述让我们都以为主人是哈尼小姑娘。

(3)当我们见到哈尼小姑娘后才知道小屋是解放军盖的,进而产生“解放军战士为什么要盖小屋”的疑问。

两次误会

精读细研

三个悬念、两次误会,环环相扣、层层递进,最后“我们”知道了事情的原委。请结合文章说说你认为小屋的主人是谁。

解放军战士为了方便过路人,学习雷锋精神建造了小屋;

梨花姑娘受感动,要用为人民服务的精神帮助过路人,一直照料小屋;

梨花姑娘出嫁后,她的妹妹就接着照顾小屋;

瑶族老人、“我”、老余等过路人,受到照料,都很感激,也都尽力照料小屋。

他们都是小屋的主人

精读细研

四写梨花

你能从文中找出来吗?

精读细研

“白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!”“山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。”——这是自然界的梨花。

精读细研

“我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘……多好的梨花啊!”——这是写人。

精读细研

“这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……”——先写花,后写人,把花和人自然地结合在一起。

精读细研

“我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:‘驿路梨花处处开。’”——“驿路梨花”双关花和人,实际上赞颂的是世代相传的雷锋精神。

精读细研

五件好事

你能找出五件好事是什么?

精读细研

五件好事

我和老余给房顶加草,挖排水沟

瑶族老人专门运粮食

一群小姑娘照管小屋

解放军叔叔砍树割草盖小屋

梨花姑娘照料小屋

精读细研

目标导学四

分析手法 品味情感

课文开头写:“同行老余是在边境地区生活过多年的人。正走着,他突然指着前面叫了起来:‘看,梨花!’”这里的“梨花”指自然界中梨树上开的梨花。

课文中间写:“原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘……多好的梨花啊!”这里的“梨花”指哈尼族小姑娘。

课文结尾写:“驿路梨花处处开。”这里的“梨花”指善良、热心、文明,乐于助人的精神,中华民族的传统美德。

小说的主人公未出场,但课文借洁白美丽的梨花赋予他们以鲜明美好的形象,花即是人,人即是花,人花自然结合,作者正是用洁白如雪,不虚浮、不艳丽的梨花的具体形象,象征助人为乐的美好精神,把本来抽象的精神品质具体地表现出来了。

深入探究

文中所写的“梨花”共有哪三种含义?

结合课文内容,想一想以“驿路梨花”为题有什么含义和作用。

“驿路梨花”引用南宋诗人陆游的诗句,吸引了读者,也是全文的线索,既写出了在哀牢山那偏远、冷寂的深山老林中小茅屋边上盛开的梨花的美丽,又暗喻了梨花小姑娘的纯洁、美丽,象征助人为乐的雷锋精神的发扬光大,揭示了人们相互关怀的崇高道德风尚。

深入探究

本文的写作顺序有什么特点?这样写有什么好处?

顺叙、插叙相结合

深入探究

顺叙

按照事件的发生、发展和结局的时间顺序来写就是顺叙。一般包括时间的先后、空间或地点的转换和事件发展的过程。

暮色

夕阳西下

一弯新月

这天夜里

第二天早上

全文从整体上按照时间的先后顺序记述了“我们”投宿于小屋时的所见所闻,其中 “我”和老余从夕阳西下到第二天早上一连串的经历,是顺叙。

深入探究

是在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的内容,然后再接着叙述原来的内容。

插叙

通过瑶族老人的讲述,交代了老人在山中迷路遇见小屋的过程,以及关于小屋的主人是梨花的传说;

通过哈尼小姑娘的讲述,揭示了小屋的来历和小屋主人是谁的谜底。

深入探究

对主要情节或中心事件起到铺垫、照应、补充交代、说明,使情节更完整,结构更严密,内容更充实,突出人物形象,深化文章主题。

插叙的作用

方法指导

深入探究

本文对解放军和梨花姑娘,运用了间接描写的方法。运用这种方法,把作品的现在时间集中在一个夜晚和早晨,插叙过去的事件,节省了篇幅,构成了曲折生动、波澜起伏的故事情节,有利于表达作品的主题。

本文中的解放军和梨花姑娘并未直接出场,而是通过其他人物的语言写出他们的行动。这是哪种写人的方法?本文运用这种写人的方法收到了什么样的效果?

深入探究

1.构思新颖。

作者在构思上巧设悬念和误会,使故事情节一波三折,引人入胜。

误会:“我们”认为瑶族老人是“主人”时,他说不是;“我们”和瑶族老人认为哈尼小姑娘是“主人”,然而又不是。

写作手法

悬念:

这是什么人的房子呢?

到底谁是主人呢?

解放军为什么盖房子呢?

这样写波澜起伏,引人入胜。

写作手法

2.结构巧妙。

我”和老余发现小茅屋

瑶族老人为小屋送米

我们”一起修葺小茅屋

梨花妹妹照看小茅屋

梨花妹妹讲述事情始末

倒叙

插叙

写作手法

小说通过发生在哀牢山深处一所小茅屋的故事,生动地展示了雷锋精神在祖国边疆军民中生根、开花、发扬光大的动人情景,再现了西南边疆少数民族乐于助人、热情好客的淳朴民风,歌颂了互帮互助的良好社会风貌。

归纳主旨

趣味讨论:

假如哈尼小姑娘在驿站开起了旅店,勤劳致富,你怎么看?

拓展延伸

四写梨花

驿路梨花

木屋主人

设悬误会

讴歌

赞美

象征手法

景美

人美

结构美

精神美

课堂小结

zhài

qiào

pèn

huǎng

káng

miè

驿

瓣

撵

葺

检测目标

2.下列词语无错别字的一组是( )(3分)

A.晶莹 迁徙 茂密 花瓣

B.葺毛 竹篾 蔑视 歌谣

C.明枪 夜幕 恍忽 拆损

D.雷峰 作楫 陡峭 挺好

A

检测目标

D

检测目标

5.下列说法有误的一项是( )(3分)

A.课文刻画人物,有的是直接描写,有的是间接描写。对梨花姑娘采用的是间接描写。

B.文章开头对陡峭连绵的青山、茂密的树林进行描写,主要作用是表示事情发生的地点幽静美丽。

C.课文中“多好的梨花啊”一句的“梨花”是指梨花姑娘,这句话赞美了梨花姑娘乐于助人的雷锋精神。

D.课文对小茅屋由外到内进行了细致的描写,其作用是正面写屋,侧面写人,写出了茅屋主人的热情好客,细心周到。

【解析】写山陡、人稀、天晚,是为了突出我们担心露宿。

B

检测目标

6.无私奉献受到人们的称赞,市场意识也正在增强。假如哈尼小姑娘在这里开起了旅店,勤劳致富,你怎么看?(4分)

略

点拨:设题意图:语文与社会生活相联系,提高学生思维和表达能力。不求统一看法,但求写出自己的独到见解。

7.根据文章的中心思想,请你试着给“驿路梨花处处开”对个下联。(3分)

上联:驿路梨花处处开

下联:______________

【解析】答案不统一,对仗不必很工整,只要能表现本文主题思想就行。

雷锋精神代代传

检测目标

8.综合性学习。(11分)

读下面的材料,按要求答题。

①在一片反对旅游景区门票涨价声中,门票率先涨价的景区遭遇了人们预想中的尴尬:游客“用脚投票”“到此不游”,结果是门票涨价,收益减少。

②相反,贵州等明确表示不“跟风”涨价的省区,游客大增。据贵州省统计,“十一黄金周”期间全省共计接待海内外游客306万人,比上年同期增长近40%。仅前四天,贵阳火车站每天就至少迎来80个旅游团,是去年同期的两倍,形成了贵州旅游的“井喷”现象。

(1)用简明的语言概括第②段的主要内容,不超过15个字。(3分)

______________________

门票不涨价,游客大增。

检测目标

(2)解释加点词语在文中的意思。(3分)

用脚投票:_________________________________________________

(3)针对以上两种现象,请你为有关部门提出几条合理化建议。(5分)

国家规定统一景区门票标准,不允许随意涨价;景区限量售卖门票,避免拥挤;国家改革长假制度,把假期分散,缓解拥堵现象。(答出两条即可)

用实际行动(或:用去或不去旅游景区)来表示自己的态度。

检测目标

例文:

她,今年42岁了,是一位下岗女工。她勤劳、能干,有一颗慈爱的心。她是我的妈妈,是一位好妈妈。

一年前,我还把她当作敌人,我对她恨之入骨,因为她是我后妈。我恨她同样也恨爸爸。我恨她抛开自己的家人和爸爸再次结婚;我恨爸爸为什么在妈妈去世还没有一年又和这个女人结婚。我恨透了这个家。在那时,我和她一直不说一句话,因为我看见她就烦。其实我知道这“烦”里还夹杂着“恐惧”,都说后妈会虐待像我这样的孩子,所以我天天躲着她不和她交谈。

9、片段仿写:请以“我们的心近了”为题写一篇文章的开头,用上设置悬念的方法。(100字左右)

检测目标

我们已经站在了人生的起跑线上,为了实现心中的远大目标,我们正努力拼搏着。成功属于不畏困难、勇往直前的人。相信自己!

教师寄语

通过本课学习,你收获了什么?

课后作业:

完成教材中的相关练习题。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读