【2020春统编版语文六下】15 真理诞生于一百个问号之后 教案(2课时)

文档属性

| 名称 | 【2020春统编版语文六下】15 真理诞生于一百个问号之后 教案(2课时) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-03-25 09:53:01 | ||

图片预览

文档简介

15 真理诞生于一百个问号之后

教学目标:

1.学会“澡、械”等11个生字,正确书写“诞生、洗澡、漩涡”等14个词语。

2.默读课文,理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义。

3.读懂三个科学故事,正确感悟科学精神,体会人物所具有的科学精神,激发热爱科学、学习科学、探索科学的思想感情。

4.体会本文语言生动、准确的特色,学习用具体事实说明道理的写法。

重点难点:

1.能从具体事例中理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义。

2.培养学生善于观察,善于发问、不断探索的科学精神。

3.能仿照课文的写法写一段话,用具体事实说明一个观点。

第一课时

教学目标:

1.正确流利地朗读课文,清除阅读障碍,正确读写“诞生、机械”等词语。

2.通过反复阅读,了解课文内容,理清文章的写作思路,初步体会作者运用三个典型事例证明中心论点的方法。

3.理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义,提高独立思考、自主质疑的能力,体会科学家的思想与精神。

教学过程:

一、检查预习,引入新课

1.听写词语:两字词——诞生、洗澡、机械、玫瑰(méi gui);四字词——司空见惯、无独有偶、见微知著。

2.检查课文朗读,边读边思考,课文是围绕那句话写的?

二、引发质疑,理解题意

1.师:课文是围绕“真理诞生于一百个问号之后”这句话写的,并且说这个观点也是一个真理。你相信吗?(预计学生普遍相信)真理诞生于问号之后,敢于怀疑别人的观点,敢于提出自己的疑问,这是发现真理必不可缺的精神。没有经过质疑的真理不一定就是真理,所以要敢于怀疑,请同学们再次读题质疑。

2.学生自主质疑。(如:课题的含义,真理为什么诞生于一百个问号之后?)

3.作者在提出了“真理诞生于一百个问号之后”这个观点之后,紧接着就对这个观点做了解释,这一段话其实也是一个长句子,有点难读,你能把它读好吗?自己先试试。(大屏幕出示第二自然段)

纵观千百年来的科学技术发展史,那些定理、定律、学说的发现者、创立者,差不多都善于从细小的、司空见惯的现象中看出问题,不断发问,不断解决疑问,追根求源,最后把“?”拉直变成“!”,找到了真理。

指名读第二自然段。

4.读了第二自然段,有什么疑问吗?

(1)引导学生理解司空见惯。司空见惯:看得多了,不以为奇。此处引导学生进一步质疑,“司空”在这里当什么讲?教师补充介绍“司空见惯”的典故(大屏幕出示)。“司空”是古代的一个官职,专门掌管建设工程,相当于现在的建设部部长。相传唐代司空李绅请卸任的和州刺史、大诗人刘禹锡喝酒。酒席上叫歌妓劝酒,并歌舞助兴,极尽奢华。刘禹锡就写了一首诗:“高髻云环宫样妆,春风一曲杜韦娘。司空见惯浑闲事,断尽江南刺史肠。”这首诗的意思是,如此妖艳的歌妓,动人的曲调,奢华的场面,都是他从来没有见过的;而对李司空来说,却并不稀奇,是经常见惯了的东西。原是一首讽刺官员花天酒地奢侈生活的诗,后来就有了“司空见惯”这个成语。

(2)咱们一起来读读,想想叶先生是如何解释自己的观点的?怎么解释“真理”?

预设1:这里叶先生提到了3个词语,你们看(显红:定理、定律、学说)理解吗?

定理——正确的公式或命题,像我们数学中的公式都是定理

定律——就是规律

学说——就是正确的说法

在作者笔下,这些定理、定律、学说就是——真理

(3)指名再读第二自然段,读后指名用自己的话说说这段主要讲什么。然后质疑:真理发生的过程是怎样的?相机板书:

看出问题——不断发问,不断解决疑问——找到真理

这样的过程可以调换顺序吗?(不能)指生再读,读出这种层次感

这样的过程如果用一个词语来概括,那就叫——“追根求源”(显红)

还可以说——刨根问底

如果用一个俗语来说,那就是——打破砂锅问到底

用标点来形容的话:把“?”拉直成“!”

小结:叶先生真不愧是大作家,你们看,一个抽象的观点——真理诞生于一百个问号之后,他可以用短语来表达,可以用词语、俗语,甚至是标点来概括,这样一来,这个观点还抽象,难以理解吗?原来议论文的语言也可以生动形象啊!咱们一起再来感受感受。齐读

(4)那所有真理的发现都必须经过这样的一个过程吗?(差不多)

小结:作者用词多么准确呀!因此,读议论文,咱们得多多关注作者表达上的准确性。?

(5)读到这里,我们可以相信作者的观点了吗?(还不能,最好有事实做依据。)

三、学习事例,理解观点

1.作者用什么来证明这是一个真理呢?请你默读课文,概括一下文中用了哪些事例来证明这个观点?

2.生默读课文,概括文中的三个事例:

第一个事例是谢皮罗教授从洗澡水的漩涡中发现问题,通过反复的试验和研究,发现水的漩涡的旋转方向和地球的自转有关。

第二个事例是英国的著名化学家波义耳偶然发现盐酸会使花瓣变红,继而进行了许多实验,终于发明了酸碱试纸。

第三个事例是奥地利医生从儿子做梦时眼珠转动这个现象,经过反复观察和分析,推断出凡睡者眼珠转动时都表示在做梦的普遍规律。

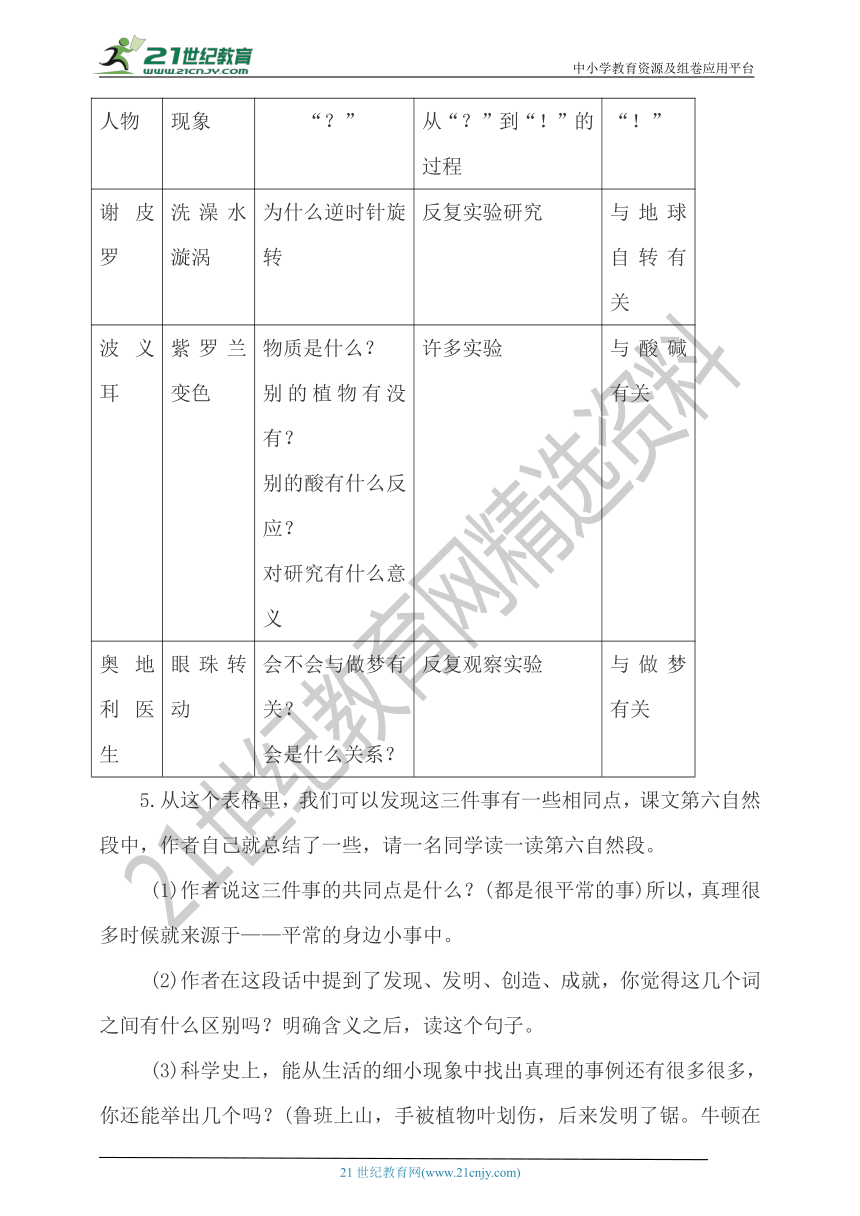

3.根据我们刚才的学习,这三个发现真理的故事都应该经过怎样的过程?(看出问题——不断发问,不断解决疑问,追根求源——找到真理,也就是从“?”拉直成“!”) 接下来,就让我们再次细读课文,找找看,在这三个具体的事例中,“?”是什么?“!”是什么?中间的经过又是什么?请三位同学朗读课文,大家边听边想,读过课文之后,我们共同完成这个表格。

人物

现象

“?”

从“?”到“!”的过程

“!”

谢皮罗

洗澡水漩涡

为什么逆时针旋转

反复实验研究

与地球自转有关

波义耳

紫罗兰变色

物质是什么?

别的植物有没有?

别的酸有什么反应?

对研究有什么意义

许多实验

与酸碱有关

奥地利医生

眼珠转动

会不会与做梦有关?

会是什么关系?

反复观察实验

与做梦有关

5.从这个表格里,我们可以发现这三件事有一些相同点,课文第六自然段中,作者自己就总结了一些,请一名同学读一读第六自然段。

(1)作者说这三件事的共同点是什么?(都是很平常的事)所以,真理很多时候就来源于——平常的身边小事中。

(2)作者在这段话中提到了发现、发明、创造、成就,你觉得这几个词之间有什么区别吗?明确含义之后,读这个句子。

(3)科学史上,能从生活的细小现象中找出真理的事例还有很多很多,你还能举出几个吗?(鲁班上山,手被植物叶划伤,后来发明了锯。牛顿在树下,被苹果砸了头,后来发现了万有引力定律。瓦特改进蒸汽机。雷达的发明……)

(4)正如大家所说,科学史上这样的事还有许多,其实,在生活中注意到这些问题的人并不少,可抓住这些小事,有所发现,有所发明,有所创造,有所成就的人就不多了。问题的关键可能在于一种精神——“打破沙锅问到底”。在文章的三个事例中,谁是具有“打破沙锅问到底”精神的人?(都是)大家看,这三个人都具有追根求源的科学精神。 那只写一个或者两个事例不就行了吗?(写一个叫“孤证”,写两个叫“无独有偶”(某种少见的情况,偏有类似的出现,配成一对儿)说服力也不是很强,写三个就显出普遍性了。)

这是我们新发现的这三件事的相同之处,三件事里蕴含着相同的科学精神,如果我们继续深入比较这三件事,一定还能发现更为丰富的科学精神,希望大家在课下继续细读课文继续寻找,我们下节课继续讨论。

四、梳理思路,再次质疑

1.让我们共同回顾这篇课文,这篇文章作者先提出了一个观点——真理诞生于一百个问号之后。再用三个事例——洗澡水的漩涡,紫罗兰的变色,睡觉时眼珠的转动,证明科学发现需要从平常的小事中——看出问题,不断发问,不断解决疑问,追根求源,找到真理。这样,我们就能凭着“打破沙锅问到底”的精神,有所发现,有所发明,有所创造,有所成就。

2.这就是课文从开头一直到第六自然的整体思路,课文在第一自然段提出了观点,在第二自然段概括地阐释了观点,引出了三个事例,第六自然段中,作者又对三个事例做了总结。至此,我们已经得出了初步的结论,可是,作者在第六自然段之后,又写了两个自然段,这两个自然段又起到什么作用呢?关于最后两个自然段的含义和作用,以及三个事例背后更多更深刻的相同点,就都留在下节课继续讨论。

第二课时

教学目标:

1.默读课文,理解三个关于科学发现的故事,能从具体事例中正确理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义。

2.能联系上下文理解含义深刻的句子。能仿照课文的写法写一段话,用具体事实说明一个观点。

3.正确感悟科学精神,体会人物所具有的科学精神,激发热爱科学、学习科学、探索科学的思想感情。

教学过程:

一、复习旧知,引入新课

1.这节课我们继续学习第20课,请齐读课题——真理诞生于一百个问号之后

2.作者一开始就提出这样一个观点(板书:提出观点)为了证明这个观点,作者在文章中写了三个事例,让我们共同回顾一下。(学生看表格回顾,边回顾边填表格)

人物

现象

“?”

从“?”到“!”的过程

“!”

谢皮罗

洗澡水漩涡

为什么逆时针旋转

反复实验研究

与地球自转有关

波义耳

紫罗兰变色

物质是什么?

别的植物有没有?

别的酸有什么反应?

对研究有什么意义

许多实验

与酸碱有关

奥地利医生

眼珠转动

会不会与做梦有关?

会是什么关系?

反复观察实验

与做梦有关

3.三个事例让我们相信了作者的观点,课文的第六自然段也对这三个事例做了一个总结,我们一起读(大屏幕出示第六自然段)上节课,我们就学到了这里,在课的最后,还留下了两个疑问,谁能说一说?

三个事例中蕴含了哪些相同的科学精神?最后两个自然段有什么作用?

二、领悟精神,探究写法

1.这节课我们就从第一个问题入手,继续来学习这篇课文。首先请一名同学读读学习要求。

大屏幕出示要求:默读课文3-5自然段,比较这三个事例,领悟其中蕴含了哪些相同的科学精神?画出最能体现这些科学精神的精彩句子和词语,做上批注。

生默读勾画

2.交流。通过深入比较这三个事例,你发现三个科学家都具有哪些相同的科学精神呢?

①善于发现

师:先来看谢皮罗教授这个例子,有没有一些句子能发映出他的善于发现?

语段一:“洗澡是一件非常普通的事情,而美国麻省理工学院机械工程系的谢皮罗教授却敏锐地注意到:每次放掉洗澡水时,水的漩涡总是朝逆时针方向旋转的。”

这句话中的哪个词体现出谢皮罗善于发现问题?(敏锐)去掉“敏锐”,再读读这句话,感觉有什么不同?加上一个“敏锐地”,句子的意思没有改变,但是谢皮罗人的一个特征出来了?你能用一个成语形容一下谢皮罗教授的“敏锐”吗?(见微知著)板书:见微知著? 对,他是一个见微知著的人,字典里,是这样解释“见微知著”的,大家可以读一读

生自由读“见到事情的苗头,就能知道它的实质和发展趋势。”其他的两位科学家有这样的特点吗?

语段二:“不巧的是,一个助手不慎把一滴盐酸溅到紫罗兰上,爱花的波义耳急忙把冒烟的紫罗兰用水冲洗了一下,重新插入花瓶中。谁知当水落到花瓣上后,溅上盐酸的花瓣奇迹般地变红了,波义耳立即敏感地意识到紫罗兰中有一种成分遇盐酸会变红。”

请看这个句子,波义耳见微知著体现在哪些词语中?(敏感)请注意“奇迹般地”这个词,再读一读这句话,这句话应该怎样读?生读后讨论为什么要这样读?经过朗读,请你回答为什么对波义尔来说,花瓣是“奇迹般地”变红了呢?(波义尔爱花,经常观察花,有准备)

过渡:这就是我们深入到这句话当中,体会到的科学精神。最后我们再来看看奥地利医生,他的见微知著体现在哪里?

语段三:“一次儿子睡觉时,他发现儿子的眼珠忽然转动起来。他感到很奇怪,连忙叫醒儿子,儿子说他刚才做了个梦。”

哪个词值得注意?(奇怪) 眼珠转动是很平常的事,他却“感到很奇怪”体现他善于发现问题,善于独立思考。

过渡:我们一起找到了这些作者用心写下的细节,读出了三位科学们的见微知著。接下来,我们继续来品味,看看三位科学家身上还有没有其他的科学精神?(都善于发问)

②善于发问? 善于思考

师:善于发问,肯定不只问一个,是要问很多,你觉得谁最善于发问?(波义耳)从哪儿看出来的?

语段四:“波义耳立即敏感地意识到紫罗兰中有一种成分遇盐酸会变红。那么,这种物质到底是什么?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应?这对化学研究有什么样的意义?”

师:连问了四个问题,在平时是不多见的。这四个问句该怎么读?请一组同学读一读这一连串的问句,一人读一句。

有的同学读问句比较上扬,如:那么,这种物质到底是什么?有的读得比较低,如:别的植物中会不会有同样的物质?是的,我们学过,读疑问句声调都要上扬。可是经过刚才的比较,这四个问句读得时候,是不是应该特别上扬呢?老师泛读,评价一下,你从我的朗读中感觉到了什么?(这里的问句不但有疑问,还有思考。)

指导学生带着思考读这几个问句。

师:我们反反复复读了这几个问句,说说看,问了这几个问题的波义耳仅仅是善于提问吗?他还善于(思考)板书:善于思考??

这是科学家所提出的提问,不只是出于好奇,而是源于他们的思考。我们看一看奥地利医生,他是不是同样善于发问呢?谁来读相关的句子

语段五:“这位医生想,眼珠转动会不会与做梦有关呢?会是什么关系呢?他百思不得其解。”

他问了几个问题,只是两个吗?还有许多,为什么?(“百思不得其解”体现出他问了很多问题。)

师质疑:文章写的谢皮罗教授似乎只问了一个问题——

语段六:“每次放掉洗澡水时,水的漩涡总是朝逆时针方向旋转的。这是为什么呢?” 质疑:真的只有一个问题吗?请你联系上下文想一想,谢皮罗教授是不是一个善于发问的人?他可能还会问什么?

过渡:所有的科学家都是一样的,他们追根求源,不断地思考,当然这个过程不一定是一帆风顺的。这三个科学家至少还有一种相同的科学精神?(都经过了反复的实验)

③锲而不舍

这三个事例中的结论都是经过反复的实验和研究才找到的真理。(多次出现反复)出示相关句子,能不能用一个词概括一下这种精神(锲而不舍)板书:锲而不舍

小结:是的,失败后再来,反复地实验,反复地研究。经过这节课,我们从语言的角度去读三个事例,读出了这样几种科学精神,他们是——见微知著? 善于思考? 锲而不舍

④引导学生从写法上分析:三个事例都是先写发现问题,再写反复试验,最后写得出结论。

质疑:这三个事例详写的是什么?略写的是什么?为什么要这样安排详略?

小结:因为本文论点是“真理诞生于一百个问号之后”,关键词是真理,所以要详写”发现的真理”。重点要说明“真理”与”问号”之间的关系,没有问号就没有真理的诞生!因此,在议论文中,举一个例子,安排详略的时候,要根据说明的观点来安排。这就是我们这节课要学习的一种写作方法——用具体事实来说明一个道理,这也是我们这一单元的训练重点。?板书:用具体事实来说明一个道理

三、研读结尾,深入思考

1.刚才我们一起领略了三位科学家们伟大的科学精神,感受到了他们一步步走向真理的过程。那么,发现真理到底是难还是易呢?我们来读读课文的第七自然段。

读过这一个自然段,你有什么感觉?发现真理难不难?从哪儿看出来的?(不难,通过“只要……就……”一句体会到科学离我们并不遥远。)

2.接下来,请你再读一读第八自然段,发现真理到底是“不难”还是“不易”呢?(不易,通过“不是……绝不是……只能给那些有准备的人,给那些善于独立思考的人,给那些具有锲而不舍精神的人。”体会科学发现的不易)

3.文中说“偶然的机遇只能给那些有准备的人”,你都知道谁是这样的人?请你按照屏幕上的句式来说一说:( 谁)因为(??? ),通过反复研究,最终(??? ) 。

4.小结:这些科学家成功的事例再次告诉我们一个不变的事实,那就是——真理诞生于一百个问号之后。当我们读第七自然段时,体会到发现真理“不难”,可以增强我们的信心,读到第八自然段时,又感受到“不易”,作者是让我们要有足够的思想准备,不要盲目和冲动,因为科学的道路本来就充满荆棘。作者从正反两方面说,既重申了观点,又体现了辩证的思维,这本身也是一个真理!

老师也希望同学们努力去做一个有准备的人,一个见微知著的人,一个善于独立思考的人,一个具有锲而不舍精神的人!让我们每一个人都走在发现真理的路上!

四、读写结合,拓展延伸

1.这节课,我们还通过课文学习了一种写作方法,那就是——用具体事实说明一个观点,那这节课最后,我们就来学着用这种方法来进行一个小练笔,用具体事例说明功夫不负有心人这个道理。你可以借鉴屏幕上的开头,也可以自己写。屏幕出示:

具体要求:首先应该阐明观点,说说对“功夫不负有心人”的理解;然后通过合适的事例具体说明“功夫不负有心人”这个观点,注意要围绕“功夫”,详写事情的经过。结尾对观点进行总结。

温馨提示:一是事例和观点要相符,二是事例要真实,不能虚构。

开头:有人说过这样一句话:功夫不负有心人。其实做事只要肯下功夫,汗水就不会辜负他。

2.学生练笔。

展示台展示学生练笔,师生评改。

总结:大多数同学都学会了用具体事实说明一个观点,希望大家在课后多修改自己的习作,多问些为什么,这样更容易提高。因为写作的真理也”诞生于一百个问号之后”,写作的真理也是”功夫不负有心人”。

3.推荐阅读:《床头上的标签》《炸药之父——诺贝尔》

教学目标:

1.学会“澡、械”等11个生字,正确书写“诞生、洗澡、漩涡”等14个词语。

2.默读课文,理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义。

3.读懂三个科学故事,正确感悟科学精神,体会人物所具有的科学精神,激发热爱科学、学习科学、探索科学的思想感情。

4.体会本文语言生动、准确的特色,学习用具体事实说明道理的写法。

重点难点:

1.能从具体事例中理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义。

2.培养学生善于观察,善于发问、不断探索的科学精神。

3.能仿照课文的写法写一段话,用具体事实说明一个观点。

第一课时

教学目标:

1.正确流利地朗读课文,清除阅读障碍,正确读写“诞生、机械”等词语。

2.通过反复阅读,了解课文内容,理清文章的写作思路,初步体会作者运用三个典型事例证明中心论点的方法。

3.理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义,提高独立思考、自主质疑的能力,体会科学家的思想与精神。

教学过程:

一、检查预习,引入新课

1.听写词语:两字词——诞生、洗澡、机械、玫瑰(méi gui);四字词——司空见惯、无独有偶、见微知著。

2.检查课文朗读,边读边思考,课文是围绕那句话写的?

二、引发质疑,理解题意

1.师:课文是围绕“真理诞生于一百个问号之后”这句话写的,并且说这个观点也是一个真理。你相信吗?(预计学生普遍相信)真理诞生于问号之后,敢于怀疑别人的观点,敢于提出自己的疑问,这是发现真理必不可缺的精神。没有经过质疑的真理不一定就是真理,所以要敢于怀疑,请同学们再次读题质疑。

2.学生自主质疑。(如:课题的含义,真理为什么诞生于一百个问号之后?)

3.作者在提出了“真理诞生于一百个问号之后”这个观点之后,紧接着就对这个观点做了解释,这一段话其实也是一个长句子,有点难读,你能把它读好吗?自己先试试。(大屏幕出示第二自然段)

纵观千百年来的科学技术发展史,那些定理、定律、学说的发现者、创立者,差不多都善于从细小的、司空见惯的现象中看出问题,不断发问,不断解决疑问,追根求源,最后把“?”拉直变成“!”,找到了真理。

指名读第二自然段。

4.读了第二自然段,有什么疑问吗?

(1)引导学生理解司空见惯。司空见惯:看得多了,不以为奇。此处引导学生进一步质疑,“司空”在这里当什么讲?教师补充介绍“司空见惯”的典故(大屏幕出示)。“司空”是古代的一个官职,专门掌管建设工程,相当于现在的建设部部长。相传唐代司空李绅请卸任的和州刺史、大诗人刘禹锡喝酒。酒席上叫歌妓劝酒,并歌舞助兴,极尽奢华。刘禹锡就写了一首诗:“高髻云环宫样妆,春风一曲杜韦娘。司空见惯浑闲事,断尽江南刺史肠。”这首诗的意思是,如此妖艳的歌妓,动人的曲调,奢华的场面,都是他从来没有见过的;而对李司空来说,却并不稀奇,是经常见惯了的东西。原是一首讽刺官员花天酒地奢侈生活的诗,后来就有了“司空见惯”这个成语。

(2)咱们一起来读读,想想叶先生是如何解释自己的观点的?怎么解释“真理”?

预设1:这里叶先生提到了3个词语,你们看(显红:定理、定律、学说)理解吗?

定理——正确的公式或命题,像我们数学中的公式都是定理

定律——就是规律

学说——就是正确的说法

在作者笔下,这些定理、定律、学说就是——真理

(3)指名再读第二自然段,读后指名用自己的话说说这段主要讲什么。然后质疑:真理发生的过程是怎样的?相机板书:

看出问题——不断发问,不断解决疑问——找到真理

这样的过程可以调换顺序吗?(不能)指生再读,读出这种层次感

这样的过程如果用一个词语来概括,那就叫——“追根求源”(显红)

还可以说——刨根问底

如果用一个俗语来说,那就是——打破砂锅问到底

用标点来形容的话:把“?”拉直成“!”

小结:叶先生真不愧是大作家,你们看,一个抽象的观点——真理诞生于一百个问号之后,他可以用短语来表达,可以用词语、俗语,甚至是标点来概括,这样一来,这个观点还抽象,难以理解吗?原来议论文的语言也可以生动形象啊!咱们一起再来感受感受。齐读

(4)那所有真理的发现都必须经过这样的一个过程吗?(差不多)

小结:作者用词多么准确呀!因此,读议论文,咱们得多多关注作者表达上的准确性。?

(5)读到这里,我们可以相信作者的观点了吗?(还不能,最好有事实做依据。)

三、学习事例,理解观点

1.作者用什么来证明这是一个真理呢?请你默读课文,概括一下文中用了哪些事例来证明这个观点?

2.生默读课文,概括文中的三个事例:

第一个事例是谢皮罗教授从洗澡水的漩涡中发现问题,通过反复的试验和研究,发现水的漩涡的旋转方向和地球的自转有关。

第二个事例是英国的著名化学家波义耳偶然发现盐酸会使花瓣变红,继而进行了许多实验,终于发明了酸碱试纸。

第三个事例是奥地利医生从儿子做梦时眼珠转动这个现象,经过反复观察和分析,推断出凡睡者眼珠转动时都表示在做梦的普遍规律。

3.根据我们刚才的学习,这三个发现真理的故事都应该经过怎样的过程?(看出问题——不断发问,不断解决疑问,追根求源——找到真理,也就是从“?”拉直成“!”) 接下来,就让我们再次细读课文,找找看,在这三个具体的事例中,“?”是什么?“!”是什么?中间的经过又是什么?请三位同学朗读课文,大家边听边想,读过课文之后,我们共同完成这个表格。

人物

现象

“?”

从“?”到“!”的过程

“!”

谢皮罗

洗澡水漩涡

为什么逆时针旋转

反复实验研究

与地球自转有关

波义耳

紫罗兰变色

物质是什么?

别的植物有没有?

别的酸有什么反应?

对研究有什么意义

许多实验

与酸碱有关

奥地利医生

眼珠转动

会不会与做梦有关?

会是什么关系?

反复观察实验

与做梦有关

5.从这个表格里,我们可以发现这三件事有一些相同点,课文第六自然段中,作者自己就总结了一些,请一名同学读一读第六自然段。

(1)作者说这三件事的共同点是什么?(都是很平常的事)所以,真理很多时候就来源于——平常的身边小事中。

(2)作者在这段话中提到了发现、发明、创造、成就,你觉得这几个词之间有什么区别吗?明确含义之后,读这个句子。

(3)科学史上,能从生活的细小现象中找出真理的事例还有很多很多,你还能举出几个吗?(鲁班上山,手被植物叶划伤,后来发明了锯。牛顿在树下,被苹果砸了头,后来发现了万有引力定律。瓦特改进蒸汽机。雷达的发明……)

(4)正如大家所说,科学史上这样的事还有许多,其实,在生活中注意到这些问题的人并不少,可抓住这些小事,有所发现,有所发明,有所创造,有所成就的人就不多了。问题的关键可能在于一种精神——“打破沙锅问到底”。在文章的三个事例中,谁是具有“打破沙锅问到底”精神的人?(都是)大家看,这三个人都具有追根求源的科学精神。 那只写一个或者两个事例不就行了吗?(写一个叫“孤证”,写两个叫“无独有偶”(某种少见的情况,偏有类似的出现,配成一对儿)说服力也不是很强,写三个就显出普遍性了。)

这是我们新发现的这三件事的相同之处,三件事里蕴含着相同的科学精神,如果我们继续深入比较这三件事,一定还能发现更为丰富的科学精神,希望大家在课下继续细读课文继续寻找,我们下节课继续讨论。

四、梳理思路,再次质疑

1.让我们共同回顾这篇课文,这篇文章作者先提出了一个观点——真理诞生于一百个问号之后。再用三个事例——洗澡水的漩涡,紫罗兰的变色,睡觉时眼珠的转动,证明科学发现需要从平常的小事中——看出问题,不断发问,不断解决疑问,追根求源,找到真理。这样,我们就能凭着“打破沙锅问到底”的精神,有所发现,有所发明,有所创造,有所成就。

2.这就是课文从开头一直到第六自然的整体思路,课文在第一自然段提出了观点,在第二自然段概括地阐释了观点,引出了三个事例,第六自然段中,作者又对三个事例做了总结。至此,我们已经得出了初步的结论,可是,作者在第六自然段之后,又写了两个自然段,这两个自然段又起到什么作用呢?关于最后两个自然段的含义和作用,以及三个事例背后更多更深刻的相同点,就都留在下节课继续讨论。

第二课时

教学目标:

1.默读课文,理解三个关于科学发现的故事,能从具体事例中正确理解“真理诞生于一百个问号之后”的含义。

2.能联系上下文理解含义深刻的句子。能仿照课文的写法写一段话,用具体事实说明一个观点。

3.正确感悟科学精神,体会人物所具有的科学精神,激发热爱科学、学习科学、探索科学的思想感情。

教学过程:

一、复习旧知,引入新课

1.这节课我们继续学习第20课,请齐读课题——真理诞生于一百个问号之后

2.作者一开始就提出这样一个观点(板书:提出观点)为了证明这个观点,作者在文章中写了三个事例,让我们共同回顾一下。(学生看表格回顾,边回顾边填表格)

人物

现象

“?”

从“?”到“!”的过程

“!”

谢皮罗

洗澡水漩涡

为什么逆时针旋转

反复实验研究

与地球自转有关

波义耳

紫罗兰变色

物质是什么?

别的植物有没有?

别的酸有什么反应?

对研究有什么意义

许多实验

与酸碱有关

奥地利医生

眼珠转动

会不会与做梦有关?

会是什么关系?

反复观察实验

与做梦有关

3.三个事例让我们相信了作者的观点,课文的第六自然段也对这三个事例做了一个总结,我们一起读(大屏幕出示第六自然段)上节课,我们就学到了这里,在课的最后,还留下了两个疑问,谁能说一说?

三个事例中蕴含了哪些相同的科学精神?最后两个自然段有什么作用?

二、领悟精神,探究写法

1.这节课我们就从第一个问题入手,继续来学习这篇课文。首先请一名同学读读学习要求。

大屏幕出示要求:默读课文3-5自然段,比较这三个事例,领悟其中蕴含了哪些相同的科学精神?画出最能体现这些科学精神的精彩句子和词语,做上批注。

生默读勾画

2.交流。通过深入比较这三个事例,你发现三个科学家都具有哪些相同的科学精神呢?

①善于发现

师:先来看谢皮罗教授这个例子,有没有一些句子能发映出他的善于发现?

语段一:“洗澡是一件非常普通的事情,而美国麻省理工学院机械工程系的谢皮罗教授却敏锐地注意到:每次放掉洗澡水时,水的漩涡总是朝逆时针方向旋转的。”

这句话中的哪个词体现出谢皮罗善于发现问题?(敏锐)去掉“敏锐”,再读读这句话,感觉有什么不同?加上一个“敏锐地”,句子的意思没有改变,但是谢皮罗人的一个特征出来了?你能用一个成语形容一下谢皮罗教授的“敏锐”吗?(见微知著)板书:见微知著? 对,他是一个见微知著的人,字典里,是这样解释“见微知著”的,大家可以读一读

生自由读“见到事情的苗头,就能知道它的实质和发展趋势。”其他的两位科学家有这样的特点吗?

语段二:“不巧的是,一个助手不慎把一滴盐酸溅到紫罗兰上,爱花的波义耳急忙把冒烟的紫罗兰用水冲洗了一下,重新插入花瓶中。谁知当水落到花瓣上后,溅上盐酸的花瓣奇迹般地变红了,波义耳立即敏感地意识到紫罗兰中有一种成分遇盐酸会变红。”

请看这个句子,波义耳见微知著体现在哪些词语中?(敏感)请注意“奇迹般地”这个词,再读一读这句话,这句话应该怎样读?生读后讨论为什么要这样读?经过朗读,请你回答为什么对波义尔来说,花瓣是“奇迹般地”变红了呢?(波义尔爱花,经常观察花,有准备)

过渡:这就是我们深入到这句话当中,体会到的科学精神。最后我们再来看看奥地利医生,他的见微知著体现在哪里?

语段三:“一次儿子睡觉时,他发现儿子的眼珠忽然转动起来。他感到很奇怪,连忙叫醒儿子,儿子说他刚才做了个梦。”

哪个词值得注意?(奇怪) 眼珠转动是很平常的事,他却“感到很奇怪”体现他善于发现问题,善于独立思考。

过渡:我们一起找到了这些作者用心写下的细节,读出了三位科学们的见微知著。接下来,我们继续来品味,看看三位科学家身上还有没有其他的科学精神?(都善于发问)

②善于发问? 善于思考

师:善于发问,肯定不只问一个,是要问很多,你觉得谁最善于发问?(波义耳)从哪儿看出来的?

语段四:“波义耳立即敏感地意识到紫罗兰中有一种成分遇盐酸会变红。那么,这种物质到底是什么?别的植物中会不会有同样的物质?别的酸对这种物质会有什么样的反应?这对化学研究有什么样的意义?”

师:连问了四个问题,在平时是不多见的。这四个问句该怎么读?请一组同学读一读这一连串的问句,一人读一句。

有的同学读问句比较上扬,如:那么,这种物质到底是什么?有的读得比较低,如:别的植物中会不会有同样的物质?是的,我们学过,读疑问句声调都要上扬。可是经过刚才的比较,这四个问句读得时候,是不是应该特别上扬呢?老师泛读,评价一下,你从我的朗读中感觉到了什么?(这里的问句不但有疑问,还有思考。)

指导学生带着思考读这几个问句。

师:我们反反复复读了这几个问句,说说看,问了这几个问题的波义耳仅仅是善于提问吗?他还善于(思考)板书:善于思考??

这是科学家所提出的提问,不只是出于好奇,而是源于他们的思考。我们看一看奥地利医生,他是不是同样善于发问呢?谁来读相关的句子

语段五:“这位医生想,眼珠转动会不会与做梦有关呢?会是什么关系呢?他百思不得其解。”

他问了几个问题,只是两个吗?还有许多,为什么?(“百思不得其解”体现出他问了很多问题。)

师质疑:文章写的谢皮罗教授似乎只问了一个问题——

语段六:“每次放掉洗澡水时,水的漩涡总是朝逆时针方向旋转的。这是为什么呢?” 质疑:真的只有一个问题吗?请你联系上下文想一想,谢皮罗教授是不是一个善于发问的人?他可能还会问什么?

过渡:所有的科学家都是一样的,他们追根求源,不断地思考,当然这个过程不一定是一帆风顺的。这三个科学家至少还有一种相同的科学精神?(都经过了反复的实验)

③锲而不舍

这三个事例中的结论都是经过反复的实验和研究才找到的真理。(多次出现反复)出示相关句子,能不能用一个词概括一下这种精神(锲而不舍)板书:锲而不舍

小结:是的,失败后再来,反复地实验,反复地研究。经过这节课,我们从语言的角度去读三个事例,读出了这样几种科学精神,他们是——见微知著? 善于思考? 锲而不舍

④引导学生从写法上分析:三个事例都是先写发现问题,再写反复试验,最后写得出结论。

质疑:这三个事例详写的是什么?略写的是什么?为什么要这样安排详略?

小结:因为本文论点是“真理诞生于一百个问号之后”,关键词是真理,所以要详写”发现的真理”。重点要说明“真理”与”问号”之间的关系,没有问号就没有真理的诞生!因此,在议论文中,举一个例子,安排详略的时候,要根据说明的观点来安排。这就是我们这节课要学习的一种写作方法——用具体事实来说明一个道理,这也是我们这一单元的训练重点。?板书:用具体事实来说明一个道理

三、研读结尾,深入思考

1.刚才我们一起领略了三位科学家们伟大的科学精神,感受到了他们一步步走向真理的过程。那么,发现真理到底是难还是易呢?我们来读读课文的第七自然段。

读过这一个自然段,你有什么感觉?发现真理难不难?从哪儿看出来的?(不难,通过“只要……就……”一句体会到科学离我们并不遥远。)

2.接下来,请你再读一读第八自然段,发现真理到底是“不难”还是“不易”呢?(不易,通过“不是……绝不是……只能给那些有准备的人,给那些善于独立思考的人,给那些具有锲而不舍精神的人。”体会科学发现的不易)

3.文中说“偶然的机遇只能给那些有准备的人”,你都知道谁是这样的人?请你按照屏幕上的句式来说一说:( 谁)因为(??? ),通过反复研究,最终(??? ) 。

4.小结:这些科学家成功的事例再次告诉我们一个不变的事实,那就是——真理诞生于一百个问号之后。当我们读第七自然段时,体会到发现真理“不难”,可以增强我们的信心,读到第八自然段时,又感受到“不易”,作者是让我们要有足够的思想准备,不要盲目和冲动,因为科学的道路本来就充满荆棘。作者从正反两方面说,既重申了观点,又体现了辩证的思维,这本身也是一个真理!

老师也希望同学们努力去做一个有准备的人,一个见微知著的人,一个善于独立思考的人,一个具有锲而不舍精神的人!让我们每一个人都走在发现真理的路上!

四、读写结合,拓展延伸

1.这节课,我们还通过课文学习了一种写作方法,那就是——用具体事实说明一个观点,那这节课最后,我们就来学着用这种方法来进行一个小练笔,用具体事例说明功夫不负有心人这个道理。你可以借鉴屏幕上的开头,也可以自己写。屏幕出示:

具体要求:首先应该阐明观点,说说对“功夫不负有心人”的理解;然后通过合适的事例具体说明“功夫不负有心人”这个观点,注意要围绕“功夫”,详写事情的经过。结尾对观点进行总结。

温馨提示:一是事例和观点要相符,二是事例要真实,不能虚构。

开头:有人说过这样一句话:功夫不负有心人。其实做事只要肯下功夫,汗水就不会辜负他。

2.学生练笔。

展示台展示学生练笔,师生评改。

总结:大多数同学都学会了用具体事实说明一个观点,希望大家在课后多修改自己的习作,多问些为什么,这样更容易提高。因为写作的真理也”诞生于一百个问号之后”,写作的真理也是”功夫不负有心人”。

3.推荐阅读:《床头上的标签》《炸药之父——诺贝尔》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐