1.社戏 教学课件(共38张PPT)

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

教学课件

社 戏

人教部编版 初中语文 八年级下册

鲁迅

目录

第一节

新课导入

第二节

整体感知

第三节

深入探究

第四节

拓展延伸

第五节

板书设计

第六节

课堂小结

第七节

布置作业

新 课 导 入

第一节

新课导入 —— 社戏

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

“鹅湖山下稻粱肥,豚栅鸡栖半掩扉。桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。”这是王贺诗中对于“社日”的描述,全诗未提一字社日,但却将社日的情形描绘的淋漓尽致,今天我们就一起去看看鲁迅先生是如何讲述社日,又是如何看社戏的!

整 体 感 知

第二节

整体感知—— 学习目标

1.了解作者及本文的写作背景;掌握课文中重点字词,理解关键语句的深刻含义。

2.学习本文围绕中心选材叙事曲折有致的写法;理解景物描写对表达中心的作用。

3.体会作者对童年美好生活的回忆和留恋之情以及对劳动人民的深厚感情。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

整体感知—— 作家作品

鲁迅,曾用名周樟寿,后改名周树人,曾字豫山,后改豫才,曾留学日本仙台医科专门学校(肄业)。“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

整体感知—— 作家作品

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

《狂人日记》

《呐喊》

《朝花夕拾》

整体感知—— 写作背景

本文写于1922年10月。当时,中国共产党刚成立,党领导下的大规模的农民运动也还没兴起。这时的鲁迅正生活在军阀黑暗统治下的北京。他日夜忧国忧民,为探索救国救民的道路而矢志不渝地战斗着。《社戏》就是鲁迅在这样的背景下创作的一部短篇小说。小说以作者少年时代的生活经历为依据,写了“我”二十年来三次看戏的经历:两次是辛亥革命后在北京看京戏,一次是少年时代在浙江绍兴小村庄看社戏。课文节选的是在家乡看社戏的部分。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

háng

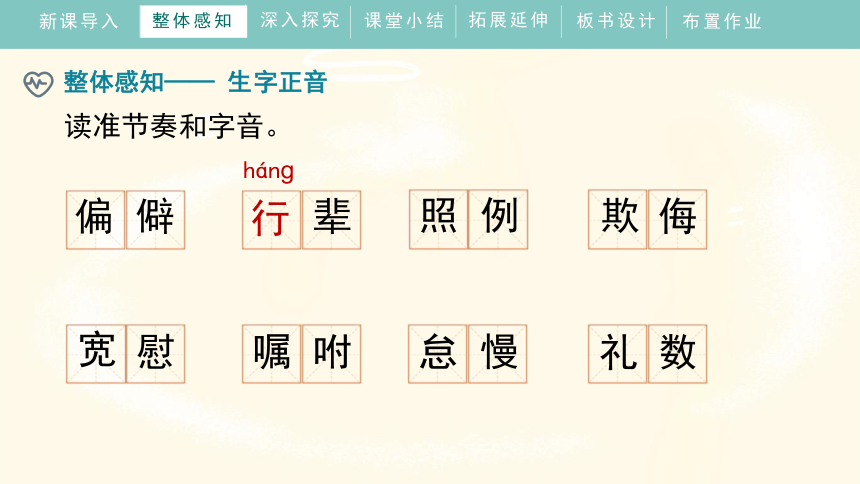

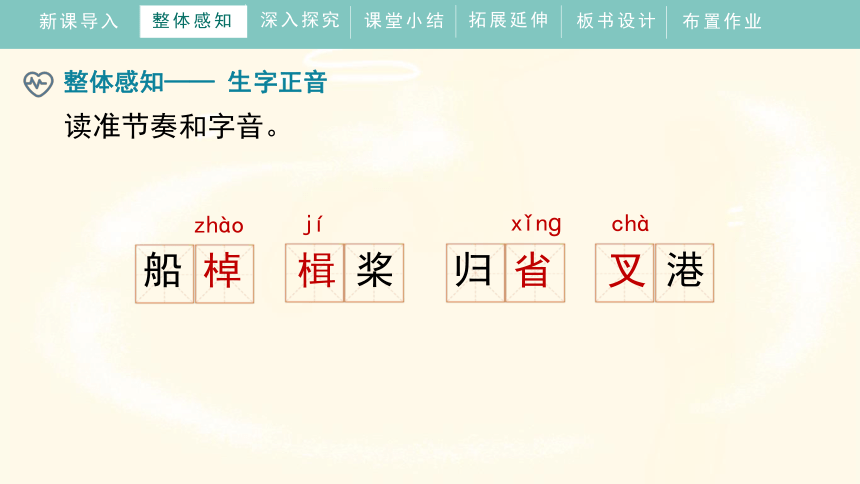

整体感知—— 生字正音

偏

行

侮

咐

怠

读准节奏和字音。

礼

僻

辈

照

欺

慰

嘱

慢

数

例

宽

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

duo

fú

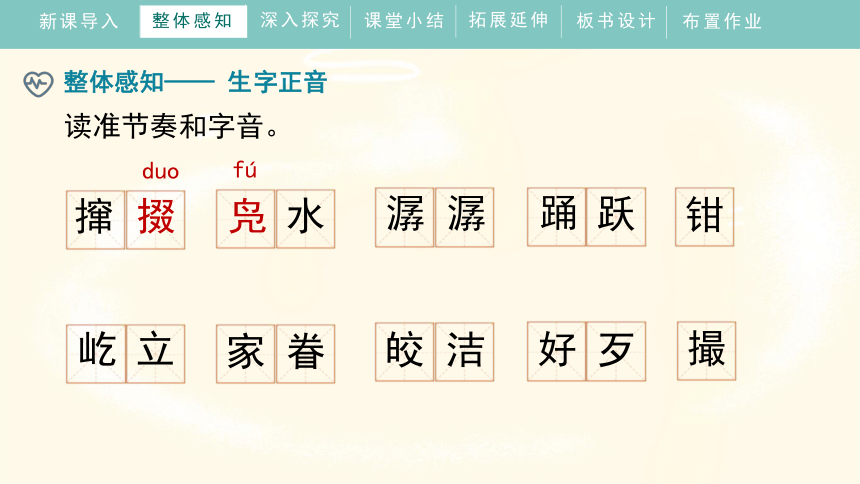

整体感知—— 生字正音

撺

凫

跃

眷

皎

读准节奏和字音。

好

掇

水

潺

踊

立

家

洁

歹

潺

屹

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

钳

撮

zhào

jí

整体感知—— 生字正音

船 棹

楫

读准节奏和字音。

桨

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

xǐng

chà

归 省

叉

港

整体感知——理解词语

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

归省:

犯上:

撺掇:

礼数:

凫水:

叉港:

交椅:

从旁鼓动旁人做某事。

指出嫁的女儿回娘家看望父母。

触犯长辈或者地位比自己高的人。

礼节。

游泳。

和大河相通的小河道。

这里指靠背比较大、有扶手的椅子。

整体感知——梳理课文内容

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

朗读课文,理清课文层次。

第一部分(1-3)写“我”随母亲回平桥村省亲,交代看社戏的时间、地点、机缘和人物。

第二部分(4-30)写去看社戏的全过程。

第三部分(31-40)写看戏后的余波和“我”对社戏的怀念。

整体感知——梳理课文内容

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

围绕看社戏这一中心情节,全文先后写了哪些具体情节?

1.随母亲归省平桥村

2.钓虾放牛

3.戏前波折

4.夜航去看戏

5.赵庄看社戏

6.归航偷豆

7.六一公公送豆

深 入 探 究

第三节

整体感知——平桥村

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

1.平桥村是一个什么样的地方?

平桥村:

“离海不远”“偏僻”“临河”“住户不满三十家”,村民以“种田”“打鱼”为业,整个村庄只有一个杂货店。平桥村是一个偏僻、落后的小村庄。

整体感知——平桥村

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

2.作者为什么说“在我是乐土”?

作者说“在我是乐土”,主要原因有:

①“我”在这里是公共的客,可以得到优待;②可以免读《诗经》之类难懂的书;③可以钓虾、放牛,体验自由快乐的生活。作者说“在我是乐土”,既表明了平桥村在“我”心目中的地位,又写出了“我”对平桥村的深厚的情感。

整体感知——社戏波折

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

3.看社戏出发前遇到了哪些波折?又是怎样解决的?为什么要详写这些波折?

看社戏前确实遇到了一些波折,如一时叫不到船,母亲不准“我”和别人一同去,又怕外祖母担心等,还恰如其分地渲染了“我”的扫兴。然而这些“困难”又逐一地被小伙伴们解决了。叙事非常翔实,这样写突出了双喜等小伙伴的友爱、聪慧的品质,文笔曲折,文意跌宕,使内容更丰富、生动。

整体感知——社戏不好看

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

4.社戏好看吗?为什么?

社戏不好看。理由在于:

①想看铁头老生翻筋斗,但那老生却不翻;②想看“蛇精”和“跳老虎”,等了许久都不见出来;③最怕看到的“老旦”唱个没完没了。另外,大家“喃喃的骂”“不住的吁气”“打起呵欠”这些表现,也从侧面证明了这一点。

深入探究—— 思考练习

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

本文人物描写生动形象,试细读课文,选择自己喜欢的人物,结合文中对该人物的语言、行动等的描写,分析该人物的性格品质。

(1)我最喜欢文中的双喜。他热情友爱,胆大心细,聪明伶俐;他能干机灵,像个小领袖,敢于负责,又心细如发,善解人意。

(2)我喜欢阿发。因为他纯朴无私,比如他以“我们的大得多”为由,建议大家去偷他家的豆。

(3)我喜欢桂生。他很勤快,比如他帮“我”买豆浆;他很机灵,比如偷吃罗汉豆的“鬼”主意就是他想出来的。

深入探究——思考练习

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

作者着力刻画这些乡民的良好品格,隐含了作者怎样的感情?

作者刻画平桥村老老少少一群人的优良品格,体现了作者对劳动人民的热爱,对乡村淳朴的民风人情和孩子们快乐、自由生活的热爱,突出了中心。

深入探究——品味语言

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

1.我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

“轻松”和“舒展”与前文因看不成戏而沮丧的心情形成了鲜明对比,表现了“我”欢喜轻快的心情。

深入探究——品味语言

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

2.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

以动词“踊跃”写山,把静物写活了。这个词的含义与现在不一样,作者在这里是创造性地赋予了这个词以新的含义。

深入探究——品味语言

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

3.回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。

“回望”两字,表现出“我”依依不舍的心情。“罩”通过视觉表现戏台如梦如幻的情景,与来时呼应。

4.不料六一公公竟非常感激起来,将大拇指一翘,得意的说道……

因为城里读过书的“我”对他的豆子的夸奖。表现了六一公公淳朴厚道的性格。

深入探究——鉴赏写作手法

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

1.人物形象生动传神。

课文成功地刻画了众多栩栩如生的人物形象。

2.景物描写细腻逼真。

景物描写是这篇文章具有永久魅力的原因之一,作者采用写意的笔法,从色彩、气味和声响等角度描绘了月夜行船、船头看戏、午夜归航等几个充满诗情画意的画面,情景交融,充满了水乡特色。

3.叙事详略得当。

作者浓墨重彩地铺写看社戏的经过,而对得以看戏的机缘、看戏后的余波,作者则简略带过,用笔非常高明,极为有效地突出了文章的重点。

课 堂 小 结

第四节

课堂小结

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

本文通过童年时“我”和伙伴们在农村看社戏的事件,抒发了“我”对美好童年生活的怀念之情,从而表达了“我”对热忱、友好、平等、和谐的人际关系的向往。

拓 展 延 伸

第五节

拓展延伸——鲁迅

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

鲁迅虽是长在城里,却没有一般城市中少年人的孱弱相。他七八岁的时候,常受到另一个比他大几岁的名叫沈八斤的亲戚的威吓,心中非常生气,可是家中有规矩,不许与别人打架,他就只好用画画来发泄,画一个人躺在地上:胸口刺着一枝箭,上面写着:“射死八斤!”并贴在沈八斤的家门口的树上,沈八斤看后差点把鼻子气歪了。

拓展延伸——少年鲁迅

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

在进入三味书屋以后,他好斗的性格更有发展,有一次不知听什么人说,城中另一家私塾的老师,绰号“矮癞胡”的竟然虐待学生,连撒尿都要从他手上领一支竹签才能出去,鲁迅不禁大怒,放学后就和几个同学一起,冲到那“矮癞胡”的私塾里,正巧里面没有人,他们便打翻砚台,折断竹签,大大地造了一通反。

拓展延伸—— 少年鲁迅

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

还有一次,也是听到一个传闻,说有位姓贺的武秀才,经常在家门口打骂过路的小学生,鲁迅和小学生们便相约着埋伏在那人的家门口,预备揍他一顿。因为他们都还是小孩子,那姓贺的却是武秀才,颇有些武功,为了保证必胜,鲁迅特地取了祖父的一把腰刀,藏在大褂底下带去,幸亏那武秀才听到风声,不愿意和小孩子们比武才不了了之。

板 书 设 计

第六节

社戏

鲁迅

盼望社戏

怀念社戏,怀念美好童年

平桥村——“我”的“乐土”

板书设计

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

去看社戏

戏前波折

夏夜行船

船头看戏

月夜归航

布 置 作 业

第七节

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

《社戏》原文开头部分写的是“我”成年后在剧场看中国戏的两段经历。课后阅读这些文字,体会一下,作者通过写不同的看戏经历,表达了一种怎样的情思?

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

社戏原文的开头部分,写了“我”成年后两次在都市看京戏的经历,与后文的平桥社戏形成鲜明对比。两次看京戏,环境拥挤,人与人关系冷漠,心情窝囊压抑,表现了厌烦和倦怠;看社戏是景色美丽醉人,人们淳朴、善良,表达对劳动人民的热爱和对美好生活的向往。

谢

谢

观

看

教学课件

社 戏

人教部编版 初中语文 八年级下册

鲁迅

目录

第一节

新课导入

第二节

整体感知

第三节

深入探究

第四节

拓展延伸

第五节

板书设计

第六节

课堂小结

第七节

布置作业

新 课 导 入

第一节

新课导入 —— 社戏

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

“鹅湖山下稻粱肥,豚栅鸡栖半掩扉。桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。”这是王贺诗中对于“社日”的描述,全诗未提一字社日,但却将社日的情形描绘的淋漓尽致,今天我们就一起去看看鲁迅先生是如何讲述社日,又是如何看社戏的!

整 体 感 知

第二节

整体感知—— 学习目标

1.了解作者及本文的写作背景;掌握课文中重点字词,理解关键语句的深刻含义。

2.学习本文围绕中心选材叙事曲折有致的写法;理解景物描写对表达中心的作用。

3.体会作者对童年美好生活的回忆和留恋之情以及对劳动人民的深厚感情。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

整体感知—— 作家作品

鲁迅,曾用名周樟寿,后改名周树人,曾字豫山,后改豫才,曾留学日本仙台医科专门学校(肄业)。“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、民主战士,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

整体感知—— 作家作品

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

《狂人日记》

《呐喊》

《朝花夕拾》

整体感知—— 写作背景

本文写于1922年10月。当时,中国共产党刚成立,党领导下的大规模的农民运动也还没兴起。这时的鲁迅正生活在军阀黑暗统治下的北京。他日夜忧国忧民,为探索救国救民的道路而矢志不渝地战斗着。《社戏》就是鲁迅在这样的背景下创作的一部短篇小说。小说以作者少年时代的生活经历为依据,写了“我”二十年来三次看戏的经历:两次是辛亥革命后在北京看京戏,一次是少年时代在浙江绍兴小村庄看社戏。课文节选的是在家乡看社戏的部分。

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

háng

整体感知—— 生字正音

偏

行

侮

咐

怠

读准节奏和字音。

礼

僻

辈

照

欺

慰

嘱

慢

数

例

宽

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

duo

fú

整体感知—— 生字正音

撺

凫

跃

眷

皎

读准节奏和字音。

好

掇

水

潺

踊

立

家

洁

歹

潺

屹

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

钳

撮

zhào

jí

整体感知—— 生字正音

船 棹

楫

读准节奏和字音。

桨

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

xǐng

chà

归 省

叉

港

整体感知——理解词语

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

归省:

犯上:

撺掇:

礼数:

凫水:

叉港:

交椅:

从旁鼓动旁人做某事。

指出嫁的女儿回娘家看望父母。

触犯长辈或者地位比自己高的人。

礼节。

游泳。

和大河相通的小河道。

这里指靠背比较大、有扶手的椅子。

整体感知——梳理课文内容

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

朗读课文,理清课文层次。

第一部分(1-3)写“我”随母亲回平桥村省亲,交代看社戏的时间、地点、机缘和人物。

第二部分(4-30)写去看社戏的全过程。

第三部分(31-40)写看戏后的余波和“我”对社戏的怀念。

整体感知——梳理课文内容

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

围绕看社戏这一中心情节,全文先后写了哪些具体情节?

1.随母亲归省平桥村

2.钓虾放牛

3.戏前波折

4.夜航去看戏

5.赵庄看社戏

6.归航偷豆

7.六一公公送豆

深 入 探 究

第三节

整体感知——平桥村

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

1.平桥村是一个什么样的地方?

平桥村:

“离海不远”“偏僻”“临河”“住户不满三十家”,村民以“种田”“打鱼”为业,整个村庄只有一个杂货店。平桥村是一个偏僻、落后的小村庄。

整体感知——平桥村

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

2.作者为什么说“在我是乐土”?

作者说“在我是乐土”,主要原因有:

①“我”在这里是公共的客,可以得到优待;②可以免读《诗经》之类难懂的书;③可以钓虾、放牛,体验自由快乐的生活。作者说“在我是乐土”,既表明了平桥村在“我”心目中的地位,又写出了“我”对平桥村的深厚的情感。

整体感知——社戏波折

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

3.看社戏出发前遇到了哪些波折?又是怎样解决的?为什么要详写这些波折?

看社戏前确实遇到了一些波折,如一时叫不到船,母亲不准“我”和别人一同去,又怕外祖母担心等,还恰如其分地渲染了“我”的扫兴。然而这些“困难”又逐一地被小伙伴们解决了。叙事非常翔实,这样写突出了双喜等小伙伴的友爱、聪慧的品质,文笔曲折,文意跌宕,使内容更丰富、生动。

整体感知——社戏不好看

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

4.社戏好看吗?为什么?

社戏不好看。理由在于:

①想看铁头老生翻筋斗,但那老生却不翻;②想看“蛇精”和“跳老虎”,等了许久都不见出来;③最怕看到的“老旦”唱个没完没了。另外,大家“喃喃的骂”“不住的吁气”“打起呵欠”这些表现,也从侧面证明了这一点。

深入探究—— 思考练习

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

本文人物描写生动形象,试细读课文,选择自己喜欢的人物,结合文中对该人物的语言、行动等的描写,分析该人物的性格品质。

(1)我最喜欢文中的双喜。他热情友爱,胆大心细,聪明伶俐;他能干机灵,像个小领袖,敢于负责,又心细如发,善解人意。

(2)我喜欢阿发。因为他纯朴无私,比如他以“我们的大得多”为由,建议大家去偷他家的豆。

(3)我喜欢桂生。他很勤快,比如他帮“我”买豆浆;他很机灵,比如偷吃罗汉豆的“鬼”主意就是他想出来的。

深入探究——思考练习

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

作者着力刻画这些乡民的良好品格,隐含了作者怎样的感情?

作者刻画平桥村老老少少一群人的优良品格,体现了作者对劳动人民的热爱,对乡村淳朴的民风人情和孩子们快乐、自由生活的热爱,突出了中心。

深入探究——品味语言

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

1.我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

“轻松”和“舒展”与前文因看不成戏而沮丧的心情形成了鲜明对比,表现了“我”欢喜轻快的心情。

深入探究——品味语言

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

2.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

以动词“踊跃”写山,把静物写活了。这个词的含义与现在不一样,作者在这里是创造性地赋予了这个词以新的含义。

深入探究——品味语言

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

3.回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。

“回望”两字,表现出“我”依依不舍的心情。“罩”通过视觉表现戏台如梦如幻的情景,与来时呼应。

4.不料六一公公竟非常感激起来,将大拇指一翘,得意的说道……

因为城里读过书的“我”对他的豆子的夸奖。表现了六一公公淳朴厚道的性格。

深入探究——鉴赏写作手法

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

1.人物形象生动传神。

课文成功地刻画了众多栩栩如生的人物形象。

2.景物描写细腻逼真。

景物描写是这篇文章具有永久魅力的原因之一,作者采用写意的笔法,从色彩、气味和声响等角度描绘了月夜行船、船头看戏、午夜归航等几个充满诗情画意的画面,情景交融,充满了水乡特色。

3.叙事详略得当。

作者浓墨重彩地铺写看社戏的经过,而对得以看戏的机缘、看戏后的余波,作者则简略带过,用笔非常高明,极为有效地突出了文章的重点。

课 堂 小 结

第四节

课堂小结

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

本文通过童年时“我”和伙伴们在农村看社戏的事件,抒发了“我”对美好童年生活的怀念之情,从而表达了“我”对热忱、友好、平等、和谐的人际关系的向往。

拓 展 延 伸

第五节

拓展延伸——鲁迅

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

鲁迅虽是长在城里,却没有一般城市中少年人的孱弱相。他七八岁的时候,常受到另一个比他大几岁的名叫沈八斤的亲戚的威吓,心中非常生气,可是家中有规矩,不许与别人打架,他就只好用画画来发泄,画一个人躺在地上:胸口刺着一枝箭,上面写着:“射死八斤!”并贴在沈八斤的家门口的树上,沈八斤看后差点把鼻子气歪了。

拓展延伸——少年鲁迅

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

在进入三味书屋以后,他好斗的性格更有发展,有一次不知听什么人说,城中另一家私塾的老师,绰号“矮癞胡”的竟然虐待学生,连撒尿都要从他手上领一支竹签才能出去,鲁迅不禁大怒,放学后就和几个同学一起,冲到那“矮癞胡”的私塾里,正巧里面没有人,他们便打翻砚台,折断竹签,大大地造了一通反。

拓展延伸—— 少年鲁迅

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

还有一次,也是听到一个传闻,说有位姓贺的武秀才,经常在家门口打骂过路的小学生,鲁迅和小学生们便相约着埋伏在那人的家门口,预备揍他一顿。因为他们都还是小孩子,那姓贺的却是武秀才,颇有些武功,为了保证必胜,鲁迅特地取了祖父的一把腰刀,藏在大褂底下带去,幸亏那武秀才听到风声,不愿意和小孩子们比武才不了了之。

板 书 设 计

第六节

社戏

鲁迅

盼望社戏

怀念社戏,怀念美好童年

平桥村——“我”的“乐土”

板书设计

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

去看社戏

戏前波折

夏夜行船

船头看戏

月夜归航

布 置 作 业

第七节

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

《社戏》原文开头部分写的是“我”成年后在剧场看中国戏的两段经历。课后阅读这些文字,体会一下,作者通过写不同的看戏经历,表达了一种怎样的情思?

布置作业

新课导入

整体感知

深入探究

课堂小结

拓展延伸

板书设计

布置作业

社戏原文的开头部分,写了“我”成年后两次在都市看京戏的经历,与后文的平桥社戏形成鲜明对比。两次看京戏,环境拥挤,人与人关系冷漠,心情窝囊压抑,表现了厌烦和倦怠;看社戏是景色美丽醉人,人们淳朴、善良,表达对劳动人民的热爱和对美好生活的向往。

谢

谢

观

看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读