人教版八年级上数学 13.3.1等腰三角形的性质说课课件 25PPT

文档属性

| 名称 | 人教版八年级上数学 13.3.1等腰三角形的性质说课课件 25PPT |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-03-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

—等腰三角形(第1课时)

第十三章 轴对称

教材分析

目标分析

学法指导

过程分析

教法分析

说课流程

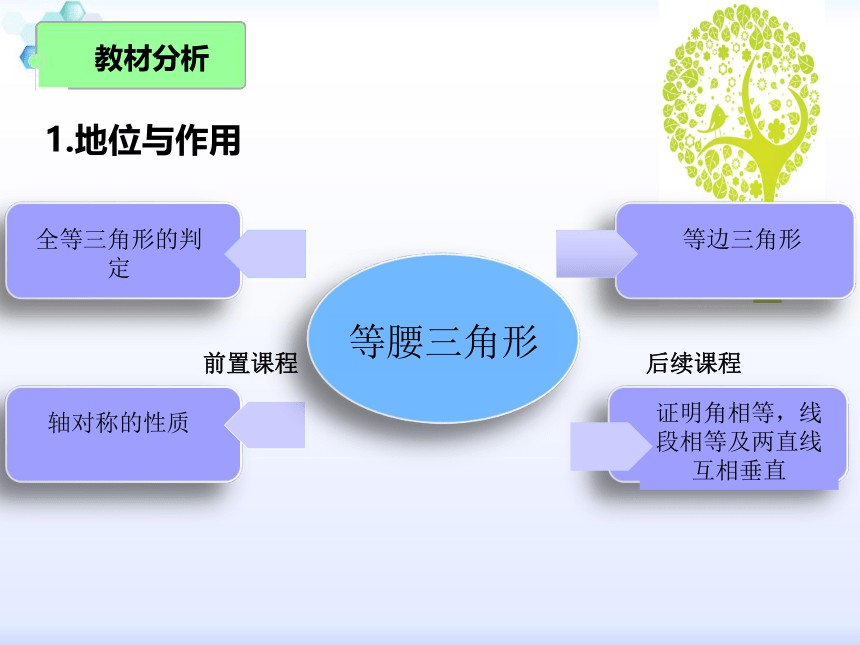

教材分析

1.地位与作用

教材分析

2.学情分析

学生在小学已经接触过等腰三角形,对等腰三角形并不陌生,本学段学生观察、操作、猜想的能力较强,但演绎推理、归纳、建立数学模式的意识等方面比较薄弱。因此,在教学中应进一步加强和提高。

难点

重点

教材分析

3.重点、难点

操作法

讨论法

启发、引导法

本着将课堂还给学生,真正发挥学生的主体作用的教学理念

教法分析

合作探究法

分析讨论法

归纳总结法

学法指导

本着将课堂还给学生,真正发挥学生的主体作用的教学理念

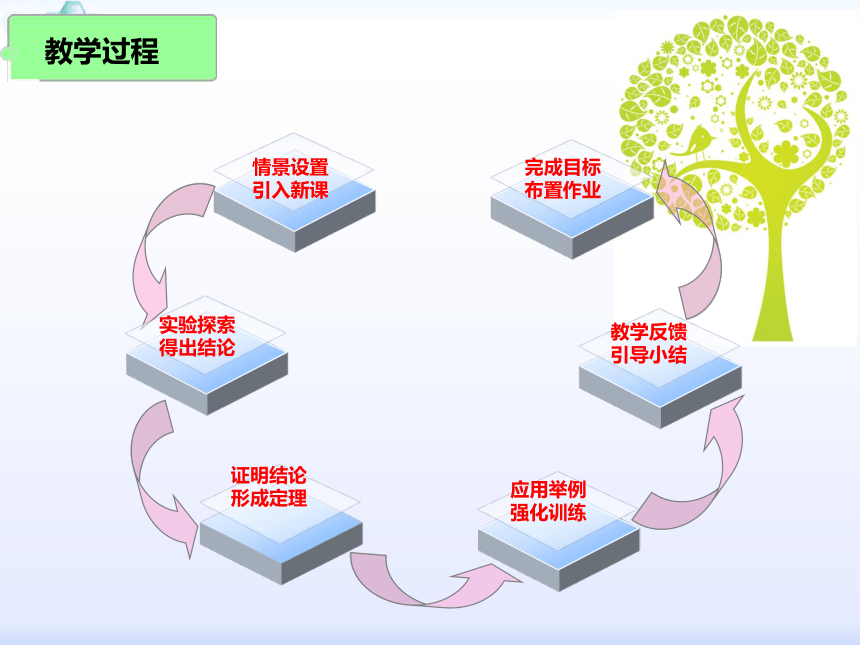

教学过程

情景设置

引入新课

实验探索

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

欣赏图片

A

B

C

等腰三角形:

有两条边相等的三角形,叫做等腰三角形.

腰

腰

底边

顶角

底角

情景设置

引入新课

动手操做

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

设计意图

从实际生活中抽象出等腰三角形,让学生从感性上认识等腰三角形,激发学生学习兴趣,以此引出课题。

等腰三角形除了具有一般三角形的性质及两腰相等外,还有哪些我们所不知的性质呢?

A

B

C

情景设置

引入新课

动手操做

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

A

B

C

把剪出的等腰三角形△ABC沿折痕对折,除两腰重合外还有没有重合的角和线段?

A

B

C

把剪出的等腰三角形△ABC沿折痕对折,除两腰重合外还有没有重合的角和线段?

A

C

把剪出的等腰三角形△ABC沿折痕对折,除两腰重合外还有没有重合的角和线段?

底角

情景设置

引入新课

动手操做

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

结论2:等腰三角形顶角平分线、底边上的中线、底边上的高相互重合。

结论1:等腰三角形的两个底角相等

情景设置

引入新课

实验探索

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

设计意图

问题1的设计使得学生顺利将文字语言转化为数学符号语言,帮助学生顺利地写出已知和求证;问题2提供给学生解题思路,让学生一下想到利用三角形全等来证明;问题3的设计目的:因为辅助线的添加又是本节课的一大难点,因此让学生折等腰三角形纸片,使两腰重合,学生很容易发现这条折痕就是我们要添加的辅助线。

说教学过程

提问:1.这命题的题设和结论是什么?用数学符号如何表示题设和结论?

2.如何证明两个角相等?

3.如何构造两个全等的三角形?

证明:等腰三角形的两个底角相等

情景设置

引入新课

动手操做

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

设计意图

让学生感受到探索证明同一个问题的不同思路和方法,发展学生思维的广阔性和灵活性。

则有∠1=∠2

D

1

2

在△ABD和△ACD中

证明: 作顶角的平分线AD,

AB=AC

∠1=∠2

AD=AD

(公共边)

∵ △ABD≌ △ACD

(SAS)

∴ ∠B=∠C

(全等三角形对应角相等)

情景设置

引入新课

动手操做

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

情景设置

引入新课

实验探索

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

学生证明了性质1,同时得到△ABD≌△ACD,利用三角形全等性质,得出等腰三角形的顶角的角平分线是底边上的中线,也是底边上的高,这也就证明了性质2

性质1:等腰三角形的两个底角相等(简写成“等边对等角”)

用符号语言表示为:

在△ABC中

∵AB=AC(已知)

∴∠B=∠C(等边对等角)

性质2:等腰三角形顶角平分线、底边上的中线、底边上的高相互重合(简写成“三线合一”)

情景设置

引入新课

动手操做

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

性质定理

例1.如图在△ABC中,AB=AC,点D在AC上且

BD=BC=AD,求△ABC各角的度数。

(1)图中共有几个等腰三角形?

(2)设∠A为x,你能分别表示出 图中其它各角吗?

(3)你能求出△ABC各角的度数吗? (学生解答,一名学生板书,师生共同交流。)

这个例题是已知边相等,求角度数的问题,对学生而言,难度较大。因此我对它进行了改编,设置三个梯度问题降低难度,先让学生独立思考后再小组交流,寻求好的解题方法。此题充分利用了等边对等角的性质和三角形内角和定理。体现了数形结合的思想。

情景设置

引入新课

动手操做

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

设计意图

为了使学生巩固性质1,掌握基本技能,拓展思维能力,让每个学生都能够尝试到成功的喜悦。

例题分析

课堂练习

填空:

(1)如图1,△ABC 中, AB =AC, ∠A =36°, 则∠B = °;

(2)如图2,△ABC 中, AB =AC, ∠B =36°, 则∠A = °;

(3)如图3, AB=AC ,AD⊥BC交BC于点D,BD=5cm,那么BC的长度为 ( )

图2

图3

设计意图

使学生进一步巩固等腰三角形性质1、性质2,同时引导学生将与角有关的知识系统化,达到优化学生知识结构的目的。

情景设置

引入新课

动手操做

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

图1

情景设置

引入新课

实验探索

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

?

说教学过程

设计意图

通过小结,使学生明确本节课的主要内容。

1、必做题:

课本第81页第1、2题

2、选做题:

课本第83页第14题

情景设置

引入新课

动手操做

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

设计意图

巩固所学的知识,注重学生个性差异,让不同层次的学生在数学上得到不同的发展。

注重个性,布置作业

敬请指导!

—等腰三角形(第1课时)

第十三章 轴对称

教材分析

目标分析

学法指导

过程分析

教法分析

说课流程

教材分析

1.地位与作用

教材分析

2.学情分析

学生在小学已经接触过等腰三角形,对等腰三角形并不陌生,本学段学生观察、操作、猜想的能力较强,但演绎推理、归纳、建立数学模式的意识等方面比较薄弱。因此,在教学中应进一步加强和提高。

难点

重点

教材分析

3.重点、难点

操作法

讨论法

启发、引导法

本着将课堂还给学生,真正发挥学生的主体作用的教学理念

教法分析

合作探究法

分析讨论法

归纳总结法

学法指导

本着将课堂还给学生,真正发挥学生的主体作用的教学理念

教学过程

情景设置

引入新课

实验探索

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

欣赏图片

A

B

C

等腰三角形:

有两条边相等的三角形,叫做等腰三角形.

腰

腰

底边

顶角

底角

情景设置

引入新课

动手操做

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

设计意图

从实际生活中抽象出等腰三角形,让学生从感性上认识等腰三角形,激发学生学习兴趣,以此引出课题。

等腰三角形除了具有一般三角形的性质及两腰相等外,还有哪些我们所不知的性质呢?

A

B

C

情景设置

引入新课

动手操做

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

A

B

C

把剪出的等腰三角形△ABC沿折痕对折,除两腰重合外还有没有重合的角和线段?

A

B

C

把剪出的等腰三角形△ABC沿折痕对折,除两腰重合外还有没有重合的角和线段?

A

C

把剪出的等腰三角形△ABC沿折痕对折,除两腰重合外还有没有重合的角和线段?

底角

情景设置

引入新课

动手操做

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

结论2:等腰三角形顶角平分线、底边上的中线、底边上的高相互重合。

结论1:等腰三角形的两个底角相等

情景设置

引入新课

实验探索

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

设计意图

问题1的设计使得学生顺利将文字语言转化为数学符号语言,帮助学生顺利地写出已知和求证;问题2提供给学生解题思路,让学生一下想到利用三角形全等来证明;问题3的设计目的:因为辅助线的添加又是本节课的一大难点,因此让学生折等腰三角形纸片,使两腰重合,学生很容易发现这条折痕就是我们要添加的辅助线。

说教学过程

提问:1.这命题的题设和结论是什么?用数学符号如何表示题设和结论?

2.如何证明两个角相等?

3.如何构造两个全等的三角形?

证明:等腰三角形的两个底角相等

情景设置

引入新课

动手操做

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

设计意图

让学生感受到探索证明同一个问题的不同思路和方法,发展学生思维的广阔性和灵活性。

则有∠1=∠2

D

1

2

在△ABD和△ACD中

证明: 作顶角的平分线AD,

AB=AC

∠1=∠2

AD=AD

(公共边)

∵ △ABD≌ △ACD

(SAS)

∴ ∠B=∠C

(全等三角形对应角相等)

情景设置

引入新课

动手操做

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

情景设置

引入新课

实验探索

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

学生证明了性质1,同时得到△ABD≌△ACD,利用三角形全等性质,得出等腰三角形的顶角的角平分线是底边上的中线,也是底边上的高,这也就证明了性质2

性质1:等腰三角形的两个底角相等(简写成“等边对等角”)

用符号语言表示为:

在△ABC中

∵AB=AC(已知)

∴∠B=∠C(等边对等角)

性质2:等腰三角形顶角平分线、底边上的中线、底边上的高相互重合(简写成“三线合一”)

情景设置

引入新课

动手操做

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

性质定理

例1.如图在△ABC中,AB=AC,点D在AC上且

BD=BC=AD,求△ABC各角的度数。

(1)图中共有几个等腰三角形?

(2)设∠A为x,你能分别表示出 图中其它各角吗?

(3)你能求出△ABC各角的度数吗? (学生解答,一名学生板书,师生共同交流。)

这个例题是已知边相等,求角度数的问题,对学生而言,难度较大。因此我对它进行了改编,设置三个梯度问题降低难度,先让学生独立思考后再小组交流,寻求好的解题方法。此题充分利用了等边对等角的性质和三角形内角和定理。体现了数形结合的思想。

情景设置

引入新课

动手操做

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

设计意图

为了使学生巩固性质1,掌握基本技能,拓展思维能力,让每个学生都能够尝试到成功的喜悦。

例题分析

课堂练习

填空:

(1)如图1,△ABC 中, AB =AC, ∠A =36°, 则∠B = °;

(2)如图2,△ABC 中, AB =AC, ∠B =36°, 则∠A = °;

(3)如图3, AB=AC ,AD⊥BC交BC于点D,BD=5cm,那么BC的长度为 ( )

图2

图3

设计意图

使学生进一步巩固等腰三角形性质1、性质2,同时引导学生将与角有关的知识系统化,达到优化学生知识结构的目的。

情景设置

引入新课

动手操做

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

图1

情景设置

引入新课

实验探索

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

?

说教学过程

设计意图

通过小结,使学生明确本节课的主要内容。

1、必做题:

课本第81页第1、2题

2、选做题:

课本第83页第14题

情景设置

引入新课

动手操做

得出结论

证明结论

形成定理

应用举例

强化训练

教学反馈

引导小结

完成目标

布置作业

说教学过程

设计意图

巩固所学的知识,注重学生个性差异,让不同层次的学生在数学上得到不同的发展。

注重个性,布置作业

敬请指导!