人教版语文必修二1《荷塘月色》课件 (共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修二1《荷塘月色》课件 (共38张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-03-27 22:21:32 | ||

图片预览

文档简介

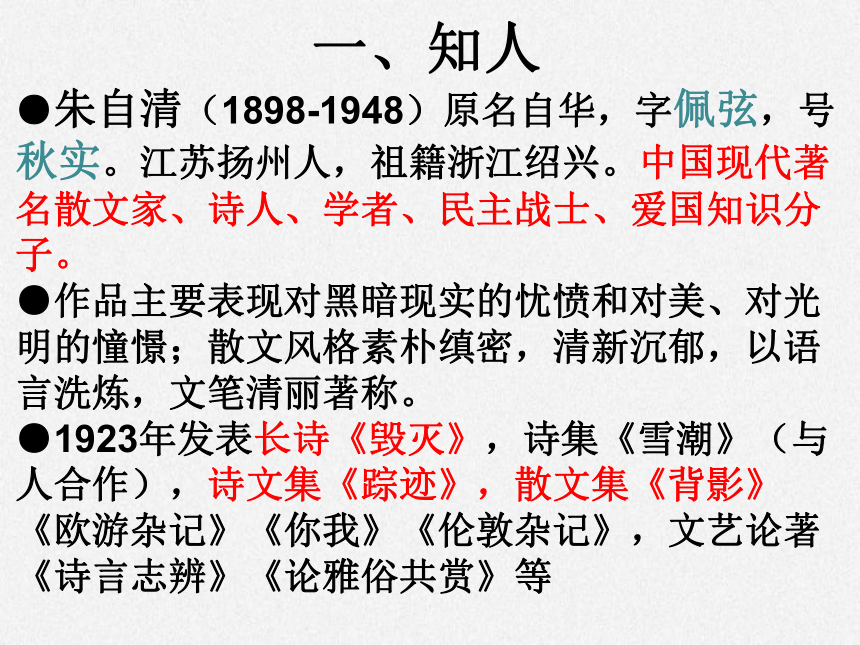

课件38张PPT。一、知人

●朱自清(1898-1948)原名自华,字佩弦,号秋实。江苏扬州人,祖籍浙江绍兴。中国现代著名散文家、诗人、学者、民主战士、爱国知识分子。

●作品主要表现对黑暗现实的忧愤和对美、对光明的憧憬;散文风格素朴缜密,清新沉郁,以语言洗炼,文笔清丽著称。

●1923年发表长诗《毁灭》,诗集《雪潮》(与人合作),诗文集《踪迹》,散文集《背影》《欧游杂记》《你我》《伦敦杂记》,文艺论著《诗言志辨》《论雅俗共赏》等

1916年朱自清考入北京大学,为了勉励自己在学校保持清白,不与坏人同流合污,便取《楚辞》中“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”二字,改名“朱自清”毕业后在清华大学担任教授。他是我国现代著名的散文家、诗人、学者,又是民主战士、爱国知识分子。毛泽东主席高度赞扬朱自清“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’”,“表现了我们民族的英雄气概”二、阅读课文:

1、本文的文眼是哪句?

2、作者的行踪是怎样的?请用箭头表示出来。

3、找出文章中表示作者心情变化的句子,作者心情是如何变化的?

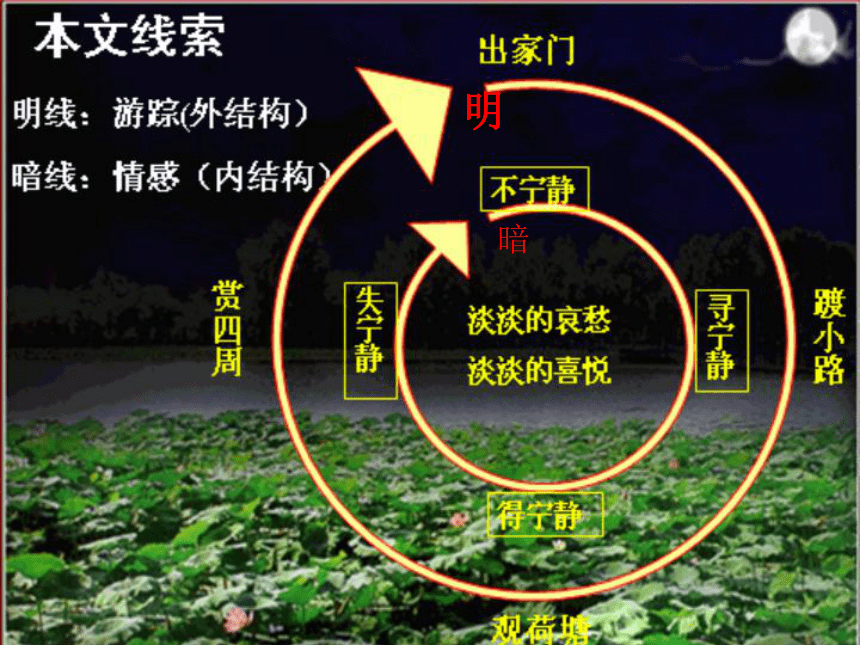

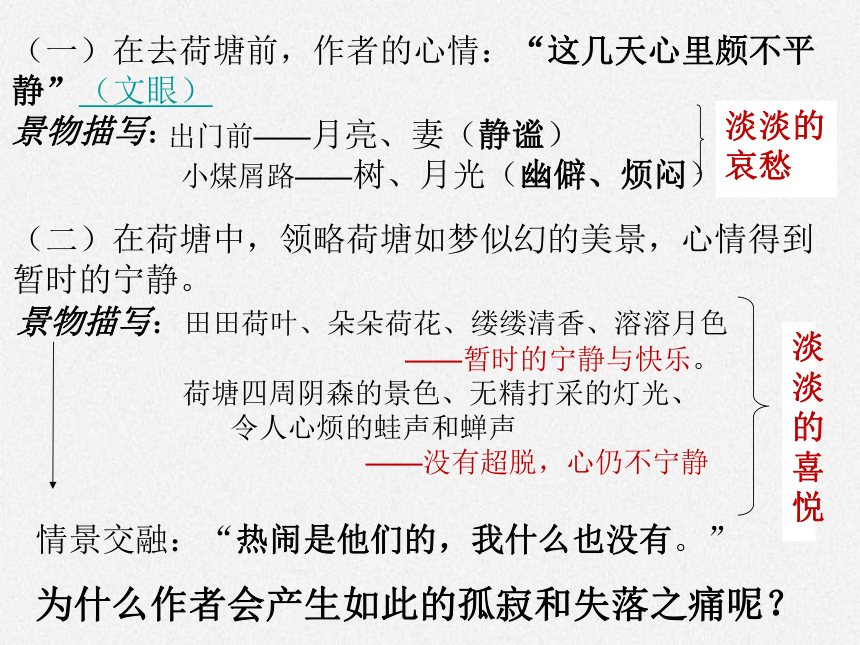

1、本文的文眼是哪句?“这几天心里颇不宁静”。2、作者的行踪是怎样的?请用箭头表示出来。家门——小路——荷塘——四周——家门。3、找出文章中表示作者心情变化的句子,作者心情是如何变化的?“心里颇不宁静” →欲求排遣,淡淡的哀愁→观荷塘月色,淡淡的喜悦→发出“我什么也没有”的感慨→惦念江南,欲求超脱不得。板书明暗(一)在去荷塘前,作者的心情:“这几天心里颇不平静”(文眼)

景物描写: 淡淡的哀愁

(二)在荷塘中,领略荷塘如梦似幻的美景,心情得到暂时的宁静。

淡淡的喜悦

出门前——月亮、妻(静谧)

小煤屑路——树、月光(幽僻、烦闷)景物描写:田田荷叶、朵朵荷花、缕缕清香、溶溶月色

——暂时的宁静与快乐。

荷塘四周阴森的景色、无精打采的灯光、

令人心烦的蛙声和蝉声

——没有超脱,心仍不宁静情景交融:“热闹是他们的,我什么也没有。”为什么作者会产生如此的孤寂和失落之痛呢?(四)作者不宁静的原因(知人论世 本文写于1927年7月,那时朱自清在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。当时蒋介石发动“四?一二”和“七·一五”两次反革命政变之后,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在瓦解,新时局尚未到来。爱国知识分子朱自清,面对这一黑暗现实,他悲愤、不满而又陷入对现实无法理解的苦闷与彷徨之中,这种内心的痛苦与矛盾就外化为荷塘月色的图景。作者在此想躲开恼人的现世,求得短暂的安宁,所以写下了《荷塘月色》这篇文章。 短暂的独处之后,作者还是要回到令人愁闷的现实中来,正因为如此,月下荷塘式的暂时之美就会分外的锥心刺骨而令人感伤了。为什么作者会产生如此的孤寂和失落之痛呢?(三)从荷塘出来,“忽然想起采莲的事情来了。”

为什么作者会忽然想起采莲的事情呢?写采莲的事情有什么作用?对现实的不满,对美好的自由自在的生活的向往。“这令我到底惦着江南了。”——勾起思乡之情,因为作者的家乡就在浙江。

“想着想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前,轻轻地推开门进去,什么声音也没有,妻已睡熟好久了。”——作者又回到了现实生活中,归于不宁静了。《采莲赋》:少男少女在荷塘那种纯纯的感情,自由自在的生活,是非常有趣而且美好的,然而作者却在叹息:“可惜我们现在早已无福消受了。”

《西洲曲》:一幅生气盎然的少女采莲图,和风日丽,荷叶盈盈,荷花灼灼,采莲的少女们在这般情景下不由得勾起对心上人如水的思念。三、赏析文本 “荷塘月色”,是一个并列结构,写了荷塘和月色两方面的景色。哪些段落是围绕这两方面的景色来写的呢?荷塘月色

第4段:月下荷塘

第5段:荷上月色

第6段:荷塘四周赏析 月下荷塘 第四段描写了哪些景物,作者是在怎样描写这些景物的?荷叶、荷花、荷香、荷波、流水

田田:荷叶相连,连绵不绝的样子。

亭亭:而舞女在旋转舞动时,裙摆打开了,就如同这些临风打开的展开的荷叶,把静静铺开的荷叶写活了。(比喻)

层层:荷叶高高低低,错落有致的样子。曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间……

(1)荷叶 使用叠词以及比喻的修辞手法,准确、生动、形象地表现荷叶的繁盛、修长、优雅的形象。零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。运用了博喻的修辞手法。从不 同角度描绘同一个主体,使其更形象生动。

博喻的定义:由一个本体,两个或两个以上喻体构成的一种特殊的比喻修辞手法。(2)荷花试问闲愁都几许?一川烟草,满城飞絮,梅子黄时雨。" 博喻有两种方式:

一、用多个喻体描绘本体的一个方面。例如:

"看见空际细雨似的,朝雾似的,暮烟似的飞沫升落。"(《听潮》)

上例用"细雨"、"朝雾"、"暮烟"三个喻体描绘海浪的形态,引起读者丰富的联想,是春雨,是晓雾弥漫,是暮烟霭霭,给人以沾衣欲湿、虚幻迷离的感觉。

二、用多个喻体描绘本体的几种状态。例如:

雨是最寻常的,一下就是三两天。可别恼。看,像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着,人家屋顶上全笼着一层薄烟。(《春》)

上例中,用"牛毛"喻春雨的细密,人们不是常说"牛毛细雨"吗;用"花针"喻春雨的晶莹透亮;用"细丝"喻春雨的轻柔。三个喻体合起来,写出了春雨的多、柔、细、密的特点。(3)荷香

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”

修辞方法:通感 ,将听觉移于嗅觉,形象地写出了荷香时断时续、若有若无、清淡缥缈的特点。

1、他说的话听起来象蜜糖一样甜!

2、月夜,清冷的月光铺满一地,淡淡的光辉似乎带有一种清冷的香味,而且可以感觉到那质地还是相当的光滑。

3、荷塘边,微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

4、紫藤萝瀑布仿佛在流动,在欢笑,在不停地生长。

5、天上的星星越聚越多,闪闪亮亮的,特别闹。

6、她大大的眼睛忽闪忽闪的,我对她说:“你的眼睛真闹啊,别眨了。”——凝碧(比喻)写的也是叶子,是密密挨着的叶子。 叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。(4)荷波月

下

荷

塘荷叶凝碧,脉脉荷花荷香荷波舒然展放晶莹剔透

忽隐忽现

纤尘不染若有若无

清淡飘逸比喻、叠词比喻、拟人比喻、通感拟人、比喻 小结

(1)这里所描写的景物顺序井然有序、条理清晰、层次分明、合乎视觉效果,组成了一幅平面的立体的画面。

(2)作者笔下的景物都有一个特点:包含深情、物静但情动,花、叶、水流等都被人格化了,包含人类的真切情感,可见,作者心思细腻,感情丰富且真挚。

(3)叠音词、双声叠韵词大量运用。它能够精确地表情达意,而且在音节上给人琅琅上口、回味无穷的审美享受。曲曲折折的荷塘上面

弥望的是田田的叶子1叶子出水很高,

像亭亭的舞女的裙。 1赏析 荷上月色 画出描写月光的动词,并说明用这些词语来写的好处。炼字品味美月光青雾叶花浮洗写出了雾的轻柔动态,迷朦。写出了月色下荷叶荷花的纯洁素淡写出了雾的轻、薄、透的特点杨柳笼泻“画”含有人为的动作,仿佛有无形的手在展纸挥墨描绘“倩影”,显露出作者的喜爱之情。画写出了月光的动态和流动感1叶子和花

仿佛在牛乳中洗过一样1又像笼着轻纱的梦1 月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的班驳的黑影,峭楞楞如鬼一般1 塘中的月色并不均匀,但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。1 荷塘四周 赏析叠词的使用 远远近近

高高低低写出了树的错落有致,既开阔又有立体 感,用语言平实自然。重重

阴阴

隐隐约约传神地描述出特定环境中的景物特点,不仅写出了树木之多,而且加强了夜色的浓重气氛。 叠词叠字的运用,不仅传神地描写了事物的特征,而且照应了第二段中”蓊蓊郁郁”的树,”阴森森”的小路,读起来节奏鲜明,富有音乐美。荷

塘

四

周树山灯光蛙声远远近近、高高低低重重围住、一例阴阴远暗密多隐隐约约,只有大意一两点,没精打采热闹热闹是他们的以静 衬 动

用文字来描写光线、声音是颇有难度的,但朱自清却成功了,而且写得那么好,就是因为他运用各种写作手法,如运用多种修辞手法,动静结合的景物描写手法、叠音词的运用等,这些写作方法都很值得我们借鉴的。小结:

满塘清荷因国事 无边皓月为忧民

中国现代作家中,郭沫若早就揭露当时的社会是血腥污秽的屠场,闻一多诅咒旧中国是一池死水,鲁迅则要掀翻延续数千年的吃人筵席。朱先生要比他们温和,他的确感到现实对正直善良的人们沉重的碾压,但还没有上升为抗争。时代的风云变幻在朱自清心中打上了深深的烙印,面对黑暗现实,作者看不到希望前途,因而迷茫惆怅!朱自清虽然选择了暂时的逃避,但至少他是爱国的,关注现实的,正直的!体现了洁身自好、不同流合污的高洁品行!正因为如此,他才能在20年后一身重病,宁可饿死,也不领美国的救济粮!塑成了万人景仰的人格丰碑!

●朱自清(1898-1948)原名自华,字佩弦,号秋实。江苏扬州人,祖籍浙江绍兴。中国现代著名散文家、诗人、学者、民主战士、爱国知识分子。

●作品主要表现对黑暗现实的忧愤和对美、对光明的憧憬;散文风格素朴缜密,清新沉郁,以语言洗炼,文笔清丽著称。

●1923年发表长诗《毁灭》,诗集《雪潮》(与人合作),诗文集《踪迹》,散文集《背影》《欧游杂记》《你我》《伦敦杂记》,文艺论著《诗言志辨》《论雅俗共赏》等

1916年朱自清考入北京大学,为了勉励自己在学校保持清白,不与坏人同流合污,便取《楚辞》中“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”二字,改名“朱自清”毕业后在清华大学担任教授。他是我国现代著名的散文家、诗人、学者,又是民主战士、爱国知识分子。毛泽东主席高度赞扬朱自清“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’”,“表现了我们民族的英雄气概”二、阅读课文:

1、本文的文眼是哪句?

2、作者的行踪是怎样的?请用箭头表示出来。

3、找出文章中表示作者心情变化的句子,作者心情是如何变化的?

1、本文的文眼是哪句?“这几天心里颇不宁静”。2、作者的行踪是怎样的?请用箭头表示出来。家门——小路——荷塘——四周——家门。3、找出文章中表示作者心情变化的句子,作者心情是如何变化的?“心里颇不宁静” →欲求排遣,淡淡的哀愁→观荷塘月色,淡淡的喜悦→发出“我什么也没有”的感慨→惦念江南,欲求超脱不得。板书明暗(一)在去荷塘前,作者的心情:“这几天心里颇不平静”(文眼)

景物描写: 淡淡的哀愁

(二)在荷塘中,领略荷塘如梦似幻的美景,心情得到暂时的宁静。

淡淡的喜悦

出门前——月亮、妻(静谧)

小煤屑路——树、月光(幽僻、烦闷)景物描写:田田荷叶、朵朵荷花、缕缕清香、溶溶月色

——暂时的宁静与快乐。

荷塘四周阴森的景色、无精打采的灯光、

令人心烦的蛙声和蝉声

——没有超脱,心仍不宁静情景交融:“热闹是他们的,我什么也没有。”为什么作者会产生如此的孤寂和失落之痛呢?(四)作者不宁静的原因(知人论世 本文写于1927年7月,那时朱自清在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。当时蒋介石发动“四?一二”和“七·一五”两次反革命政变之后,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在瓦解,新时局尚未到来。爱国知识分子朱自清,面对这一黑暗现实,他悲愤、不满而又陷入对现实无法理解的苦闷与彷徨之中,这种内心的痛苦与矛盾就外化为荷塘月色的图景。作者在此想躲开恼人的现世,求得短暂的安宁,所以写下了《荷塘月色》这篇文章。 短暂的独处之后,作者还是要回到令人愁闷的现实中来,正因为如此,月下荷塘式的暂时之美就会分外的锥心刺骨而令人感伤了。为什么作者会产生如此的孤寂和失落之痛呢?(三)从荷塘出来,“忽然想起采莲的事情来了。”

为什么作者会忽然想起采莲的事情呢?写采莲的事情有什么作用?对现实的不满,对美好的自由自在的生活的向往。“这令我到底惦着江南了。”——勾起思乡之情,因为作者的家乡就在浙江。

“想着想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前,轻轻地推开门进去,什么声音也没有,妻已睡熟好久了。”——作者又回到了现实生活中,归于不宁静了。《采莲赋》:少男少女在荷塘那种纯纯的感情,自由自在的生活,是非常有趣而且美好的,然而作者却在叹息:“可惜我们现在早已无福消受了。”

《西洲曲》:一幅生气盎然的少女采莲图,和风日丽,荷叶盈盈,荷花灼灼,采莲的少女们在这般情景下不由得勾起对心上人如水的思念。三、赏析文本 “荷塘月色”,是一个并列结构,写了荷塘和月色两方面的景色。哪些段落是围绕这两方面的景色来写的呢?荷塘月色

第4段:月下荷塘

第5段:荷上月色

第6段:荷塘四周赏析 月下荷塘 第四段描写了哪些景物,作者是在怎样描写这些景物的?荷叶、荷花、荷香、荷波、流水

田田:荷叶相连,连绵不绝的样子。

亭亭:而舞女在旋转舞动时,裙摆打开了,就如同这些临风打开的展开的荷叶,把静静铺开的荷叶写活了。(比喻)

层层:荷叶高高低低,错落有致的样子。曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间……

(1)荷叶 使用叠词以及比喻的修辞手法,准确、生动、形象地表现荷叶的繁盛、修长、优雅的形象。零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。运用了博喻的修辞手法。从不 同角度描绘同一个主体,使其更形象生动。

博喻的定义:由一个本体,两个或两个以上喻体构成的一种特殊的比喻修辞手法。(2)荷花试问闲愁都几许?一川烟草,满城飞絮,梅子黄时雨。" 博喻有两种方式:

一、用多个喻体描绘本体的一个方面。例如:

"看见空际细雨似的,朝雾似的,暮烟似的飞沫升落。"(《听潮》)

上例用"细雨"、"朝雾"、"暮烟"三个喻体描绘海浪的形态,引起读者丰富的联想,是春雨,是晓雾弥漫,是暮烟霭霭,给人以沾衣欲湿、虚幻迷离的感觉。

二、用多个喻体描绘本体的几种状态。例如:

雨是最寻常的,一下就是三两天。可别恼。看,像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着,人家屋顶上全笼着一层薄烟。(《春》)

上例中,用"牛毛"喻春雨的细密,人们不是常说"牛毛细雨"吗;用"花针"喻春雨的晶莹透亮;用"细丝"喻春雨的轻柔。三个喻体合起来,写出了春雨的多、柔、细、密的特点。(3)荷香

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”

修辞方法:通感 ,将听觉移于嗅觉,形象地写出了荷香时断时续、若有若无、清淡缥缈的特点。

1、他说的话听起来象蜜糖一样甜!

2、月夜,清冷的月光铺满一地,淡淡的光辉似乎带有一种清冷的香味,而且可以感觉到那质地还是相当的光滑。

3、荷塘边,微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

4、紫藤萝瀑布仿佛在流动,在欢笑,在不停地生长。

5、天上的星星越聚越多,闪闪亮亮的,特别闹。

6、她大大的眼睛忽闪忽闪的,我对她说:“你的眼睛真闹啊,别眨了。”——凝碧(比喻)写的也是叶子,是密密挨着的叶子。 叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。(4)荷波月

下

荷

塘荷叶凝碧,脉脉荷花荷香荷波舒然展放晶莹剔透

忽隐忽现

纤尘不染若有若无

清淡飘逸比喻、叠词比喻、拟人比喻、通感拟人、比喻 小结

(1)这里所描写的景物顺序井然有序、条理清晰、层次分明、合乎视觉效果,组成了一幅平面的立体的画面。

(2)作者笔下的景物都有一个特点:包含深情、物静但情动,花、叶、水流等都被人格化了,包含人类的真切情感,可见,作者心思细腻,感情丰富且真挚。

(3)叠音词、双声叠韵词大量运用。它能够精确地表情达意,而且在音节上给人琅琅上口、回味无穷的审美享受。曲曲折折的荷塘上面

弥望的是田田的叶子1叶子出水很高,

像亭亭的舞女的裙。 1赏析 荷上月色 画出描写月光的动词,并说明用这些词语来写的好处。炼字品味美月光青雾叶花浮洗写出了雾的轻柔动态,迷朦。写出了月色下荷叶荷花的纯洁素淡写出了雾的轻、薄、透的特点杨柳笼泻“画”含有人为的动作,仿佛有无形的手在展纸挥墨描绘“倩影”,显露出作者的喜爱之情。画写出了月光的动态和流动感1叶子和花

仿佛在牛乳中洗过一样1又像笼着轻纱的梦1 月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的班驳的黑影,峭楞楞如鬼一般1 塘中的月色并不均匀,但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。1 荷塘四周 赏析叠词的使用 远远近近

高高低低写出了树的错落有致,既开阔又有立体 感,用语言平实自然。重重

阴阴

隐隐约约传神地描述出特定环境中的景物特点,不仅写出了树木之多,而且加强了夜色的浓重气氛。 叠词叠字的运用,不仅传神地描写了事物的特征,而且照应了第二段中”蓊蓊郁郁”的树,”阴森森”的小路,读起来节奏鲜明,富有音乐美。荷

塘

四

周树山灯光蛙声远远近近、高高低低重重围住、一例阴阴远暗密多隐隐约约,只有大意一两点,没精打采热闹热闹是他们的以静 衬 动

用文字来描写光线、声音是颇有难度的,但朱自清却成功了,而且写得那么好,就是因为他运用各种写作手法,如运用多种修辞手法,动静结合的景物描写手法、叠音词的运用等,这些写作方法都很值得我们借鉴的。小结:

满塘清荷因国事 无边皓月为忧民

中国现代作家中,郭沫若早就揭露当时的社会是血腥污秽的屠场,闻一多诅咒旧中国是一池死水,鲁迅则要掀翻延续数千年的吃人筵席。朱先生要比他们温和,他的确感到现实对正直善良的人们沉重的碾压,但还没有上升为抗争。时代的风云变幻在朱自清心中打上了深深的烙印,面对黑暗现实,作者看不到希望前途,因而迷茫惆怅!朱自清虽然选择了暂时的逃避,但至少他是爱国的,关注现实的,正直的!体现了洁身自好、不同流合污的高洁品行!正因为如此,他才能在20年后一身重病,宁可饿死,也不领美国的救济粮!塑成了万人景仰的人格丰碑!