初中语文部编版八年级下册第一单元测试卷(原卷+解析卷)

文档属性

| 名称 | 初中语文部编版八年级下册第一单元测试卷(原卷+解析卷) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-03-27 20:28:28 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

初中语文部编版八年级下册第一单元测试卷

(测试时间:100分钟满分:120分)

班级: 姓名: 得分:

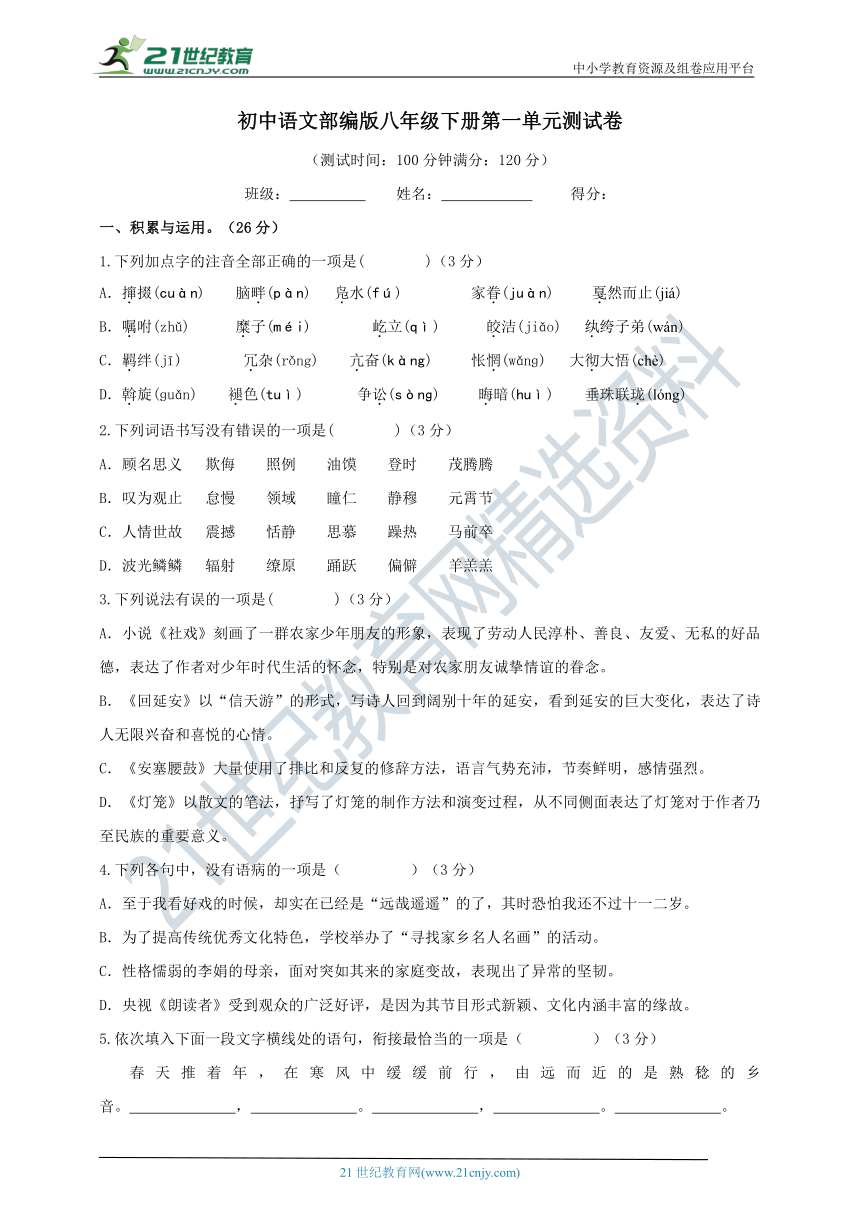

一、积累与运用。(26分)

1.下列加点字的注音全部正确的一项是(?? )(3分)

A.撺掇(cuàn)? 脑畔(pàn) 凫水(fú)??? 家眷(juàn)? 戛然而止(jiá)

B.嘱咐(zhǔ)?? 糜子(méi)????屹立(qì) 皎洁(jiǎo) 纨绔子弟(wán)

C.羁绊(jī)??? 冗杂(rǒng)? 亢奋(kàng)? 怅惘(wǎnɡ) 大彻大悟(chè)

D.斡旋(ɡuǎn)? 褪色(tuì)?? 争讼(sònɡ)? 晦暗(huì) 垂珠联珑(lóng)

2.下列词语书写没有错误的一项是(?? )(3分)

A.顾名思义 欺侮 照例 油馍 登时 茂腾腾

B.叹为观止 怠慢 领域 瞳仁 静穆 元霄节

C.人情世故 震撼 恬静 思慕 躁热 马前卒

D.波光鳞鳞 辐射 缭原 踊跃 偏僻 羊羔羔

3.下列说法有误的一项是(?? )(3分)

A.小说《社戏》刻画了一群农家少年朋友的形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的好品德,表达了作者对少年时代生活的怀念,特别是对农家朋友诚挚情谊的眷念。

B.《回延安》以“信天游”的形式,写诗人回到阔别十年的延安,看到延安的巨大变化,表达了诗人无限兴奋和喜悦的心情。

C.《安塞腰鼓》大量使用了排比和反复的修辞方法,语言气势充沛,节奏鲜明,感情强烈。

D.《灯笼》以散文的笔法,抒写了灯笼的制作方法和演变过程,从不同侧面表达了灯笼对于作者乃至民族的重要意义。

4.下列各句中,没有语病的一项是( ???)(3分)

A.至于我看好戏的时候,却实在已经是“远哉遥遥”的了,其时恐怕我还不过十一二岁。

B.为了提高传统优秀文化特色,学校举办了“寻找家乡名人名画”的活动。

C.性格懦弱的李娟的母亲,面对突如其来的家庭变故,表现出了异常的坚韧。

D.央视《朗读者》受到观众的广泛好评,是因为其节目形式新颖、文化内涵丰富的缘故。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是(? ??)(3分)

春天推着年,在寒风中缓缓前行,由远而近的是熟稔的乡音。???????,???????。???????,???????。???????。

①没有了羁旅他乡的牵绊,没有了“乡音无改鬓毛衰”的落寞

②道道桃符红光满面,杯杯热酒倾诉衷肠

③喜鹊以佛的慈悲心,在家门口的白杨树上欢叫报喜,迎接一个个远道而来的游子

④远走他乡的人,背着行囊,默念着远方亲人的召唤,辗转南北,回到他们久违的家园

⑤匆匆的脚步像一支支箭镞,将乡愁的箭矢精确无误地射向故乡的靶心

A.②①④⑤③ B.①⑤③④② C.②④①⑤③ D.②④⑤③①

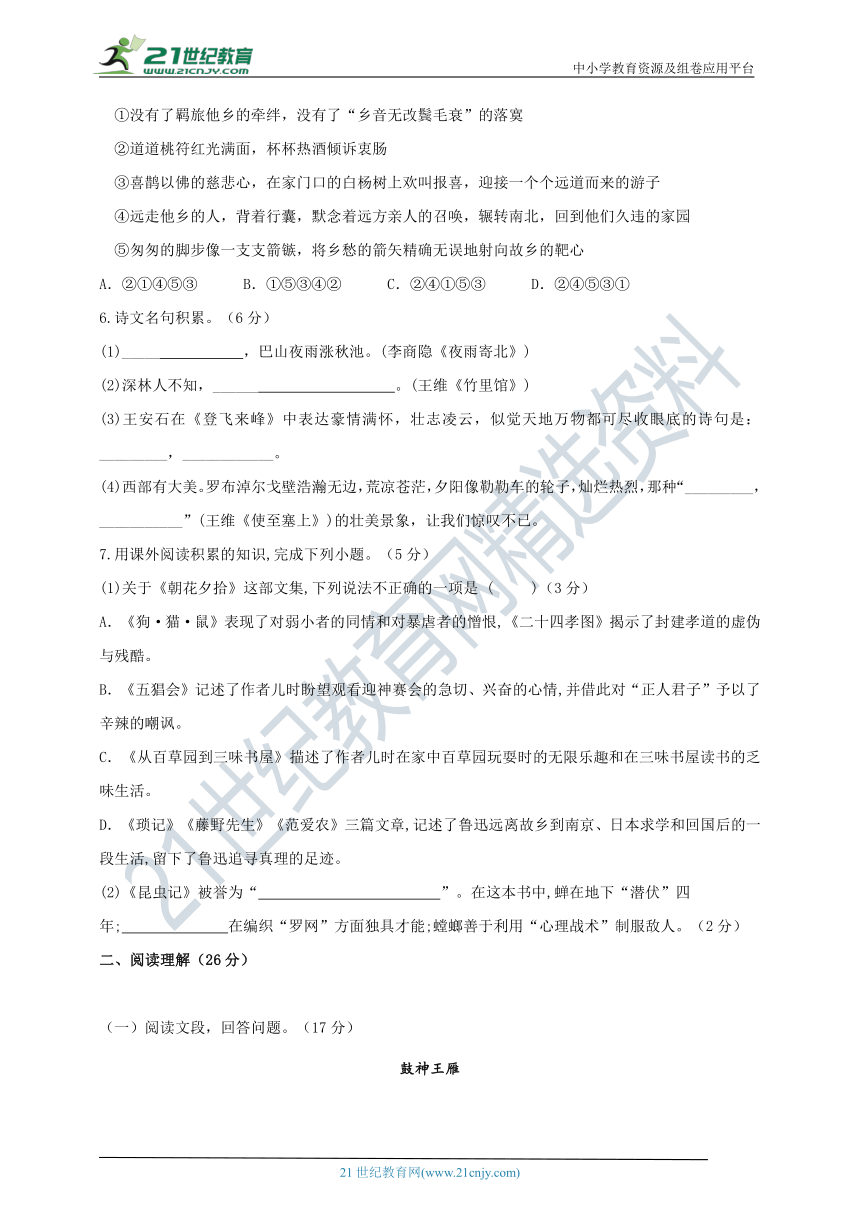

6.诗文名句积累。(6分)

(1)_____ ,巴山夜雨涨秋池。(李商隐《夜雨寄北》)

(2)深林人不知,______ 。(王维《竹里馆》)

(3)王安石在《登飞来峰》中表达豪情满怀,壮志凌云,似觉天地万物都可尽收眼底的诗句是:_________,____________。

(4)西部有大美。罗布淖尔戈壁浩瀚无边,荒凉苍茫,夕阳像勒勒车的轮子,灿烂热烈,那种“_________,___________”(王维《使至塞上》)的壮美景象,让我们惊叹不已。

7.用课外阅读积累的知识,完成下列小题。(5分)?

(1)关于《朝花夕拾》这部文集,下列说法不正确的一项是 (?? )(3分)

A.《狗·猫·鼠》表现了对弱小者的同情和对暴虐者的憎恨,《二十四孝图》揭示了封建孝道的虚伪与残酷。

B.《五猖会》记述了作者儿时盼望观看迎神赛会的急切、兴奋的心情,并借此对“正人君子”予以了辛辣的嘲讽。

C.《从百草园到三味书屋》描述了作者儿时在家中百草园玩耍时的无限乐趣和在三味书屋读书的乏味生活。

D.《琐记》《藤野先生》《范爱农》三篇文章,记述了鲁迅远离故乡到南京、日本求学和回国后的一段生活,留下了鲁迅追寻真理的足迹。

(2)《昆虫记》被誉为“ ?????????? ”。在这本书中,蝉在地下“潜伏”四年; ????? 在编织“罗网”方面独具才能;螳螂善于利用“心理战术”制服敌人。(2分)

二、阅读理解(26分)

(一)阅读文段,回答问题。(17分)

鼓神王雁

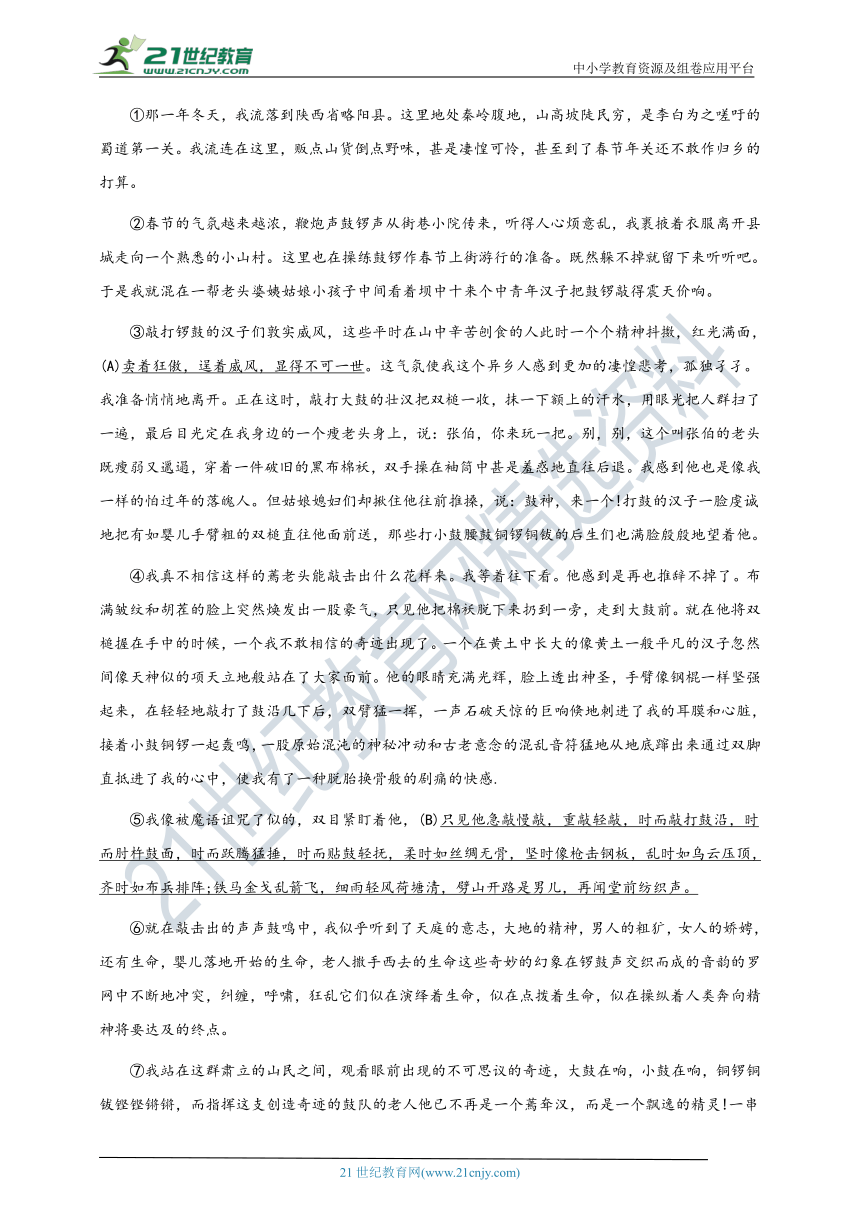

①那一年冬天,我流落到陕西省略阳县。这里地处秦岭腹地,山高坡陡民穷,是李白为之嗟吁的蜀道第一关。我流连在这里,贩点山货倒点野味,甚是凄惶可怜,甚至到了春节年关还不敢作归乡的打算。

②春节的气氛越来越浓,鞭炮声鼓锣声从街巷小院传来,听得人心烦意乱,我裹掖着衣服离开县城走向一个熟悉的小山村。这里也在操练鼓锣作春节上街游行的准备。既然躲不掉就留下来听听吧。于是我就混在一帮老头婆姨姑娘小孩子中间看着坝中十来个中青年汉子把鼓锣敲得震天价响。

③敲打锣鼓的汉子们敦实威风,这些平时在山中辛苦刨食的人此时一个个精神抖擞,红光满面,(A)卖着狂傲,逞着威风,显得不可一世。这气氛使我这个异乡人感到更加的凄惶悲考,孤独孑孑。我准备悄悄地离开。正在这时,敲打大鼓的壮汉把双槌一收,抹一下额上的汗水,用眼光把人群扫了一遍,最后目光定在我身边的一个瘦老头身上,说:张伯,你来玩一把。别,别,这个叫张伯的老头既瘦弱又邋遢,穿着一件破旧的黑布棉袄,双手操在袖筒中甚是羞惑地直往后退。我感到他也是像我一样的怕过年的落魄人。但姑娘媳妇们却揪住他往前推搡,说:鼓神,来一个!打鼓的汉子一脸虔诚地把有如婴儿手臂粗的双槌直往他面前送,那些打小鼓腰鼓铜锣铜钹的后生们也满脸殷殷地望着他。

④我真不相信这样的蔫老头能敲击出什么花样来。我等着往下看。他感到是再也推辞不掉了。布满皱纹和胡茬的脸上突然焕发出一股豪气,只见他把棉袄脱下来扔到一旁,走到大鼓前。就在他将双槌握在手中的时候,一个我不敢相信的奇迹出现了。一个在黄土中长大的像黄土一般平凡的汉子忽然间像天神似的项天立地般站在了大家面前。他的眼睛充满光辉,脸上透出神圣,手臂像钢棍一样坚强起来,在轻轻地敲打了鼓沿几下后,双臂猛一挥,一声石破天惊的巨响倏地刺进了我的耳膜和心脏,接着小鼓铜锣一起轰鸣,一股原始混沌的神秘冲动和古老意念的混乱音符猛地从地底蹿出来通过双脚直抵进了我的心中,使我有了一种脱胎换骨般的剧痛的快感.

⑤我像被魔语诅咒了似的,双目紧盯着他,(B)只见他急敲慢敲,重敲轻敲,时而敲打鼓沿,时而肘杵鼓面,时而跃腾猛捶,时而贴鼓轻抚,柔时如丝绸无骨,坚时像枪击钢板,乱时如乌云压顶,齐时如布兵排阵;铁马金戈乱箭飞,细雨轻风荷塘清,劈山开路是男儿,再闻堂前纺织声。

⑥就在敲击出的声声鼓鸣中,我似乎听到了天庭的意志,大地的精神,男人的粗犷,女人的娇娉,还有生命,婴儿落地开始的生命,老人撒手西去的生命这些奇妙的幻象在锣鼓声交织而成的音韵的罗网中不断地冲突,纠缠,呼啸,狂乱它们似在演绎着生命,似在点拨着生命,似在操纵着人类奔向精神将要达及的终点。

⑦我站在这群肃立的山民之间,观看眼前出现的不可思议的奇迹,大鼓在响,小鼓在响,铜锣铜钹铿铿锵锵,而指挥这支创造奇迹的鼓队的老人他已不再是一个蔫耷汉,而是一个飘逸的精灵!一串神秘的符号!一团无形的罡声!皇天在上,后土在下,人在其中。而他,这个人中的英杰此时就代表着人类在立地项天!我惊愕了,世上竞有着这样的声音。我醒悟了,生命中原本就没有卑微和可怜。我从人群中慢慢地退了出来,充满敬意地望着他们。我想我该回家过年了。

(选自《首届老舍散文奖获奖作品》)

8.从不敢作归乡的打算,到该回家过年,“我”为什么改变了主意?(4分)

9.本文在写鼓神奇迹般的表演之前作了多处铺垫。请细读原文,指出其中两处并作简要分析。(4分)

10.本文有不少精彩的句子,请在画线的A、B两处任选一句作点评。(4分)

11.结合全文内容说说鼓神“神”在哪里。(5分)

(二)阅读下面的文章,完成题目。(9分)

老北京的中秋节

①农历八月十五,恰逢三秋之半,故称中秋节。中秋节的名称有许多,比如八月节、月夕、月节、秋节、八月会、女儿节、丰收节、兔儿爷节、追月节、玩月节、拜月节等等。[甲] 八月十五为仲秋之中,秋季之中,故也称仲秋节。[乙] 秋月是瓜果丰收之际,北京人有以瓜果供月和馈赠亲友的习俗,所以中秋又称果子节。[丙]

②旧时老北京人过中秋有许多说法和讲究。吃月饼、庆团圆是中秋节的主要习俗。不过中秋节这天结了婚的女人只能在婆家过节,十六日才能回娘家团圆,所以有十五的月亮十六圆之说。八月十五日中午时,北方有糊窗户的习俗。中秋过后天气渐凉,据说中秋午时糊窗户,能把“老爷儿”(太阳光)糊在屋里,一冬不冷。中秋祭月、拜月要插红色鸡冠子花和带枝的毛豆,因鸡冠子花象征月亮里的婆娑树,而兔子最爱吃的是毛豆。中秋节北京人有买兔儿爷,请“神只①”的习俗,拜月后留下一根扎“神只”的秫秸,压在炕席下,据说用来打尿床的孩子最管用。

③传说月宫中有永远也砍不断的桂树,因此北京人有中秋节赏桂、饮桂酒之俗。北京人的拜月之俗多是在八月十五晚上家人团聚,月亮升起后,开始拜月,一般是徒手望空而拜。

④老北京中秋节的讲究和习俗还有很多,这些讲究、习俗虽然形式多样,但其内涵都在传达人们对自然的敬畏,对幸福美满生活的祝愿、追求和向往。

[注] ①神只:即神祇,指的是天神与地神。

12.选文围绕“老北京的中秋节”,首先简单介绍了________,接着具体说明了___________,然后简单介绍了___________________。(3分)

13.根据上下文,下面的句子放到第①段中______(从甲、乙、丙中选)处最为恰当。(2分)

“团圆”是中秋节的主要民俗信仰,几乎贯穿于各项民俗活动中,所以中秋还称团圆节。

14.阅读下面的材料,结合上文对老北京中秋节的说明,谈谈你认为现代人应如何处理现代生活与传统节日之间的关系。(4分)

材料一新华网北京9月12日电中秋节期间,北京等城市的多个公园内欢歌笑语,周边居民相约来此吃月饼,赏歌舞,听故事,月下欢歌一片。逢此佳节的小假期,一些人走亲访友,共同追忆往昔岁月。北京“拜兔儿爷”的中秋祭月习俗也重新回归大众,市民自发将数十个乃至数百个大小各异的“兔儿爷”搭成一座塔墙,小孩子们对着“兔儿爷”拜上一拜。老北京传统工艺“鬃人白”传人白霖说,兔儿爷是老北京的吉祥物,也是老北京城的保护神,从明代时起老北京人就有自家请兔儿爷、给亲朋送兔儿爷的习俗。 (有删改)

材料二“海上生明月,天涯共此时。”很多在外乡打拼的人无法与亲人团聚,只能身处异地而仰望同一轮明月。一些网友过起了通过网络记录幸福、寄托祝福的“E中秋”节日。有的选择在网络论坛和微博上互诉想家的心情;有的自己制作或转发精美的Flash祝福图片、贺卡,向互联网另一端的亲朋好友送去祝福;还有人通过电子购物,快递节日礼物。(选自中秋晚会主持人台词)

材料三尽管国内主流媒体很少宣扬圣诞节、情人节之类的西方节日,但是这并不妨碍中国百姓热热闹闹过洋节的心情。现如今国人流行过洋节,不仅过圣诞节、情人节这样的西方大节,就连愚人节、万圣节、感恩节这类根本没几个中国人说得出来由的西洋节日,大家也照过不误。这样的情况不免让人纳闷:西方的节日,咋就那么受宠?自己国家的节日啥时候失宠的?丢了老祖宗留下来的东西就是忘本。

三、古诗文阅读。(20分)

(一)阅读文言文,回答问题。(15分)

桃花源记

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之。复前行,欲穷其林。?

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫并怡然自乐。?

见渔人,乃木惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”?

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志遂迷。不复得路。?

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

15.解释下列加点词语在文中的意思。(4分)

(1)缘溪行 ???缘:?????????(2)欲穷其林?? 穷:??

(3)咸来问讯?? 咸:?????????(4)遂与外人间隔????遂:???

16.翻译下列句子。(4分)

(1)土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。(2分)

(2)率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。(2分)

17.文中可以用五个情节加以概括,请完成下面的填空。(3分)

忽逢桃花林——___________——进入桃花林——____________——__________

18.作者想借桃花源的生活,表达自己怎样的社会理想?你是如何看待这一理想的?(4分)

(二)阅读古诗,完成后面小题,(5分)

春游湖

徐俯

双飞燕子几时回?夹岸桃花蘸水开。

春雨断桥人不度,小舟撑出柳阴来。

19.“夹岸桃花蘸水开”中的“蘸”字用得好,请简要分析。(2分)

20.这首诗表达了诗人怎样的思想感情?(3分)

四、根据要求,完成任务。(8分)

21.你校正在开展以“保护传统文化,我们在行动”为主题的综合性学习活动,请你参与并完成下列任务。(8分)

(1)每逢春节家家户户贴对联,为节日增添喜庆气氛,这是自古以来的习俗。请写出你记忆最深刻的一副春联。(3分)

上联:___________________________________

下联:___________________________________

横批:________________

【示例一】天增岁月人增寿 春满乾坤福满楼 四季常安

【示例二】五湖四海皆春色 万水千山尽得辉 万象更新

(2)下面是“中华七大传统节日形象标志创作大赛”的两幅获奖作品,你喜欢哪一幅?请从构图和寓意角度说明你喜欢的理由。要求:语言准确、鲜明,不超过60字。(5分)

五、作文。(40分)

22.成长就是一次旅行。旅程中有父母的陪伴、老师的指引,有朋友的鼓励、陌生人的关爱,有大自然美好的风光,也有沁人心脾的书香……

请以“温暖的旅程”为题目,写一篇文章。

初中语文部编版八年级下册第一单元测试卷(解析卷)

(测试时间:100分钟满分:120分)

班级: 姓名: 得分:

一、积累与运用。(26分)

1.下列加点字的注音全部正确的一项是(?? )(3分)

A.撺掇(cuàn)? 脑畔(pàn) 凫水(fú)??? 家眷(juàn)? 戛然而止(jiá)

B.嘱咐(zhǔ)?? 糜子(méi)????屹立(qì) 皎洁(jiǎo) 纨绔子弟(wán)

C.羁绊(jī)??? 冗杂(rǒng)? 亢奋(kàng)? 怅惘(wǎnɡ) 大彻大悟(chè)

D.斡旋(ɡuǎn)? 褪色(tuì)?? 争讼(sònɡ)? 晦暗(huì) 垂珠联珑(lóng)

【答案】C

【解析】

本题考查学生对字音的掌握情况,这就要求学生平时的学习中注意字音的识记和积累,特别是形近字、多音字。要注意平时的积累,可以归纳整理,分别列出不同词语下的不同读音,系统性地复习。C项正确。其他各项错误的应更正为:A项中“撺”应读cuān。B项中“屹”应读yì。D项中“斡”应读wò。

2.下列词语书写没有错误的一项是(?? )(3分)

A.顾名思义 欺侮 照例 油馍 登时 茂腾腾

B.叹为观止 怠慢 领域 瞳仁 静穆 元霄节

C.人情世故 震撼 恬静 思慕 躁热 马前卒

D.波光鳞鳞 辐射 缭原 踊跃 偏僻 羊羔羔

【答案】A

【解析】

本题考查学生对字形的掌握情况,对汉字字形的正确书写能力。这就要求学生平时的学习中注意字形的识记和积累,特别是形近字。辨析字形既要注意平时的积累,也要联系整个词语的意思。A项正确,其他各项书写错误的词语应更正为:B:元霄节——元宵节。C:躁热——燥热。D:缭原——燎原,波光鳞鳞——波光粼粼。

3.下列说法有误的一项是(?? )(3分)

A.小说《社戏》刻画了一群农家少年朋友的形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的好品德,表达了作者对少年时代生活的怀念,特别是对农家朋友诚挚情谊的眷念。

B.《回延安》以“信天游”的形式,写诗人回到阔别十年的延安,看到延安的巨大变化,表达了诗人无限兴奋和喜悦的心情。

C.《安塞腰鼓》大量使用了排比和反复的修辞方法,语言气势充沛,节奏鲜明,感情强烈。

D.《灯笼》以散文的笔法,抒写了灯笼的制作方法和演变过程,从不同侧面表达了灯笼对于作者乃至民族的重要意义。

【答案】D

【解析】

文学常识考查。D项“抒写了灯笼的制作方法和演变过程”说法有误。本文以散文的自由笔法,抒写了作者关于灯笼的一些记忆,往昔经历、乡情民俗、诗词典故,从不同方面表达了灯笼对于作者乃至民族的重要意义。激发了作者的爱国情怀,同时表达了对时局的担忧和对未来的期望。

4.下列各句中,没有语病的一项是(???)(3分)

A.至于我看好戏的时候,却实在已经是“远哉遥遥”的了,其时恐怕我还不过十一二岁。

B.为了提高传统优秀文化特色,学校举办了“寻找家乡名人名画”的活动。

C.性格懦弱的李娟的母亲,面对突如其来的家庭变故,表现出了异常的坚韧。

D.央视《朗读者》受到观众的广泛好评,是因为其节目形式新颖、文化内涵丰富的缘故。

【答案】A

【解析】本题重点考查考生正确辨析并修改病句的能力,需要熟练掌握病句的几种类型。B项“提高”与“特色”不能搭配,应将“提高”改为“展现”;C项有歧义,可改为“李娟性格懦弱的母亲”;D项句式杂糅,删去“的缘故”。A项正确,故选A。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是(???)(3分)

春天推着年,在寒风中缓缓前行,由远而近的是熟稔的乡音。???????,???????。???????,???????。???????。

①没有了羁旅他乡的牵绊,没有了“乡音无改鬓毛衰”的落寞

②道道桃符红光满面,杯杯热酒倾诉衷肠

③喜鹊以佛的慈悲心,在家门口的白杨树上欢叫报喜,迎接一个个远道而来的游子

④远走他乡的人,背着行囊,默念着远方亲人的召唤,辗转南北,回到他们久违的家园

⑤匆匆的脚步像一支支箭镞,将乡愁的箭矢精确无误地射向故乡的靶心

A.②①④⑤③ B.①⑤③④② C.②④①⑤③ D.②④⑤③①

【答案】C

【解析】

此题考查学生排列语序的能力。解答此类题,一般通过抓关键词,抓中心句,句与句之间的连接词去逐句推敲。要求学生平时加强阅读领悟能力的培养,具备较强的逻辑分析能力,句段的表达顺序主要有空间顺序、时间顺序、事情发展顺序、逻辑推理顺序等。②句中的“道道桃符”紧承上文中的“年”,应放在开头;④句写羁旅之人归来,①⑤写他们的感受以及迫切心情;③句写喜鹊的迎接,应该放在最后。故选C。

6.诗文名句积累。(6分)

(1)_____,巴山夜雨涨秋池。(李商隐《夜雨寄北》)

(2)深林人不知,______。(王维《竹里馆》)

(3)王安石在《登飞来峰》中表达豪情满怀,壮志凌云,似觉天地万物都可尽收眼底的诗句是:_________,____________。

(4)西部有大美。罗布淖尔戈壁浩瀚无边,荒凉苍茫,夕阳像勒勒车的轮子,灿烂热烈,那种“_________,___________”(王维《使至塞上》)的壮美景象,让我们惊叹不已。

【答案】(1)君问归期未有期???(2)明月来相照???(3)不畏浮云遮望眼,???自缘身在最高层???(4)大漠孤烟直,???长河落日圆

【解析】

此题考查的是名句的默写。需要注意“缘”、“落”的书写。理解型默写(3)注意抓关键词“表达豪情满怀”,(4)抓关键词“壮美景象”。

7.用课外阅读积累的知识,完成下列小题。(5分)?

(1)关于《朝花夕拾》这部文集,下列说法不正确的一项是 (?? )(3分)

A.《狗·猫·鼠》表现了对弱小者的同情和对暴虐者的憎恨,《二十四孝图》揭示了封建孝道的虚伪与残酷。

B.《五猖会》记述了作者儿时盼望观看迎神赛会的急切、兴奋的心情,并借此对“正人君子”予以了辛辣的嘲讽。

C.《从百草园到三味书屋》描述了作者儿时在家中百草园玩耍时的无限乐趣和在三味书屋读书的乏味生活。

D.《琐记》《藤野先生》《范爱农》三篇文章,记述了鲁迅远离故乡到南京、日本求学和回国后的一段生活,留下了鲁迅追寻真理的足迹。

(2)《昆虫记》被誉为“ ?????????? ”。在这本书中,蝉在地下“潜伏”四年; ????? 在编织“罗网”方面独具才能;螳螂善于利用“心理战术”制服敌人。(2分)

【答案】(1)B? (2) 昆虫的史诗????蜘蛛

【解析】

(1)《五猖会》记述了作者儿时盼望观看迎神赛会时的急切、兴奋的心情,借此表达的是作者强烈谴责封建强权教育对孩子天性的扼杀。《无常》中借“无常”这个形象,对“正人君子”予以了辛辣的嘲讽。故B表述不正确。

(2)本题考查学生对文学名著的阅读理解能力。解答时,要注重平时的积累,要从写作背景,故事情节等方面阅读名著。对于必读课外名著《昆虫记》要知道它的作者是法国作家法布尔,这本书被誉为“昆虫的史诗”。

二、阅读理解(26分)

(一)阅读文段,回答问题。(17分)

鼓神王雁

①那一年冬天,我流落到陕西省略阳县。这里地处秦岭腹地,山高坡陡民穷,是李白为之嗟吁的蜀道第一关。我流连在这里,贩点山货倒点野味,甚是凄惶可怜,甚至到了春节年关还不敢作归乡的打算。

②春节的气氛越来越浓,鞭炮声鼓锣声从街巷小院传来,听得人心烦意乱,我裹掖着衣服离开县城走向一个熟悉的小山村。这里也在操练鼓锣作春节上街游行的准备。既然躲不掉就留下来听听吧。于是我就混在一帮老头婆姨姑娘小孩子中间看着坝中十来个中青年汉子把鼓锣敲得震天价响。

③敲打锣鼓的汉子们敦实威风,这些平时在山中辛苦刨食的人此时一个个精神抖擞,红光满面,(A)卖着狂傲,逞着威风,显得不可一世。这气氛使我这个异乡人感到更加的凄惶悲考,孤独孑孑。我准备悄悄地离开。正在这时,敲打大鼓的壮汉把双槌一收,抹一下额上的汗水,用眼光把人群扫了一遍,最后目光定在我身边的一个瘦老头身上,说:张伯,你来玩一把。别,别,这个叫张伯的老头既瘦弱又邋遢,穿着一件破旧的黑布棉袄,双手操在袖筒中甚是羞惑地直往后退。我感到他也是像我一样的怕过年的落魄人。但姑娘媳妇们却揪住他往前推搡,说:鼓神,来一个!打鼓的汉子一脸虔诚地把有如婴儿手臂粗的双槌直往他面前送,那些打小鼓腰鼓铜锣铜钹的后生们也满脸殷殷地望着他。

④我真不相信这样的蔫老头能敲击出什么花样来。我等着往下看。他感到是再也推辞不掉了。布满皱纹和胡茬的脸上突然焕发出一股豪气,只见他把棉袄脱下来扔到一旁,走到大鼓前。就在他将双槌握在手中的时候,一个我不敢相信的奇迹出现了。一个在黄土中长大的像黄土一般平凡的汉子忽然间像天神似的项天立地般站在了大家面前。他的眼睛充满光辉,脸上透出神圣,手臂像钢棍一样坚强起来,在轻轻地敲打了鼓沿几下后,双臂猛一挥,一声石破天惊的巨响倏地刺进了我的耳膜和心脏,接着小鼓铜锣一起轰鸣,一股原始混沌的神秘冲动和古老意念的混乱音符猛地从地底蹿出来通过双脚直抵进了我的心中,使我有了一种脱胎换骨般的剧痛的快感.

⑤我像被魔语诅咒了似的,双目紧盯着他,(B)只见他急敲慢敲,重敲轻敲,时而敲打鼓沿,时而肘杵鼓面,时而跃腾猛捶,时而贴鼓轻抚,柔时如丝绸无骨,坚时像枪击钢板,乱时如乌云压顶,齐时如布兵排阵;铁马金戈乱箭飞,细雨轻风荷塘清,劈山开路是男儿,再闻堂前纺织声。

⑥就在敲击出的声声鼓鸣中,我似乎听到了天庭的意志,大地的精神,男人的粗犷,女人的娇娉,还有生命,婴儿落地开始的生命,老人撒手西去的生命这些奇妙的幻象在锣鼓声交织而成的音韵的罗网中不断地冲突,纠缠,呼啸,狂乱它们似在演绎着生命,似在点拨着生命,似在操纵着人类奔向精神将要达及的终点。

⑦我站在这群肃立的山民之间,观看眼前出现的不可思议的奇迹,大鼓在响,小鼓在响,铜锣铜钹铿铿锵锵,而指挥这支创造奇迹的鼓队的老人他已不再是一个蔫耷汉,而是一个飘逸的精灵!一串神秘的符号!一团无形的罡声!皇天在上,后土在下,人在其中。而他,这个人中的英杰此时就代表着人类在立地项天!我惊愕了,世上竞有着这样的声音。我醒悟了,生命中原本就没有卑微和可怜。我从人群中慢慢地退了出来,充满敬意地望着他们。我想我该回家过年了。

(选自《首届老舍散文奖获奖作品》)

8.从不敢作归乡的打算,到该回家过年,“我”为什么改变了主意?(4分)

9.本文在写鼓神奇迹般的表演之前作了多处铺垫。请细读原文,指出其中两处并作简要分析。(4分)

10.本文有不少精彩的句子,请在画线的A、B两处任选一句作点评。(4分)

11.结合全文内容说说鼓神“神”在哪里。(5分)

【答案】

8.“我”事业无成,境况甚是凄惶可怜,自以为无脸回家见父老乡亲。但看了鼓神的精彩表演,“我”心灵受到震撼,感悟到“生命中原本就没有卑微和可怜”,因此决定回家过年。

9.(1)张伯开始给人的感觉是一个很不起眼的“既瘦弱又邋遢”的蔫耷汉,神情羞惑,穿着破旧,像个“落魄人”。可一握起鼓槌,他就成了鼓神。这是先抑后扬。(2)文章前面对中青年汉子们威风表演的描写,从正面衬托了鼓神。(3)姑娘媳妇们口嚷“鼓神”往前推搡张伯,打鼓汉子“一脸虔诚”送鼓槌给张伯,后生们“满脸殷殷”地望着张伯。这是用众人近乎崇拜的举动正面衬托鼓神。(4)“我”开始时以为张伯“也是像我一样的怕过年的落魄人”,“真不相信这样的蔫老头能敲击出什么花样来”,可“我”后来却为之震撼了。这是侧面烘托鼓神。

10.A“卖”是卖弄,“逞”是炫耀,“不可一世”是形容极其狂妄自大,这三个词语原是贬义,这里贬词褒用,表现出汉子们打鼓时的精神抖擞、气势非凡。???B一连串的排比,将鼓神击鼓的姿势、动作描绘得栩栩如生,气势磅礴。又借助比喻和对比,表现出鼓声的变化多端,使读者如临其境、如闻其声。???

11.一是“神”在技艺:鼓神貌不惊人,却身怀绝技,双槌挥舞,出神人化,惊天动地,极具艺术感染力。二是“神”在精神:鼓神身上蕴藏着的黄土高原的豪气,随鼓声而进发,展示着人类进取的力量和立地顶天的精神,震人魂魄,使人受到极大的鼓舞。

【解析】

8.梳理文章的主要情节。通读全文,理清故事线索,抓住人物的活动,注意时间、地点的变化,梳理情节,以什么人做了什么事有什么结果来概括,不要遗漏主要情节,不必叙述细节,语言要简洁通顺。组织语言时,最好以“我”为陈述的主体。概述出与“我”与“鼓锣表演”之间的两件事情。本题可从第2段和第6段进行概括。“我想我该回家过年了”出现在文章的结尾。是之前看了鼓神的精彩表演,以及“我”事业无成,境况甚是凄惶可怜,所以“我”才改变了主意。回家过年。答此题,必须读懂上下文的情节内容。

9.考查文章在结构上的铺垫部分。通篇阅读,分出层次,梳理情节,全盘把握,根据题干要求找出关键语句作答。如张伯一握起鼓槌,他就成了鼓神;如众人近乎崇拜的举动从正面衬托鼓神;“我”后来却为之震撼了等情节都具有铺垫意义。

10.赏析文句。A句:“卖”“逞”“不可一世”这三个词语原是贬义,这里贬词褒用,表现出汉子们打鼓时的精神抖擞、气势非凡。B句:“时而敲打鼓沿时而肘杵鼓面,时而跃腾猛捶,时而贴鼓轻抚”是一连串的排比,将鼓神击鼓的姿势、动作描绘得栩栩如生,气势磅礴。“柔时如丝绸无骨,坚时像枪击钢板,乱时如乌云压顶”比喻和排比,表现出鼓声的变化多端,使读者如临其境、如闻其声。首先要点明描写人物的方法,然后在文中找到语句的位置,结合上下文情节内容,体会语句的表达效果。

11.通读全文,梳理脉络,读懂内容,然后进行概括。“神”的出神入化,惊天动地,可从“神”在技艺和“神”在精神两个角度作答。“神”在技艺是基础、是铺垫,“神”在精神是境界。两者相辅相成,缺一不可。

(二)阅读下面的文章,完成题目。(9分)

老北京的中秋节

①农历八月十五,恰逢三秋之半,故称中秋节。中秋节的名称有许多,比如八月节、月夕、月节、秋节、八月会、女儿节、丰收节、兔儿爷节、追月节、玩月节、拜月节等等。[甲] 八月十五为仲秋之中,秋季之中,故也称仲秋节。[乙] 秋月是瓜果丰收之际,北京人有以瓜果供月和馈赠亲友的习俗,所以中秋又称果子节。[丙]

②旧时老北京人过中秋有许多说法和讲究。吃月饼、庆团圆是中秋节的主要习俗。不过中秋节这天结了婚的女人只能在婆家过节,十六日才能回娘家团圆,所以有十五的月亮十六圆之说。八月十五日中午时,北方有糊窗户的习俗。中秋过后天气渐凉,据说中秋午时糊窗户,能把“老爷儿”(太阳光)糊在屋里,一冬不冷。中秋祭月、拜月要插红色鸡冠子花和带枝的毛豆,因鸡冠子花象征月亮里的婆娑树,而兔子最爱吃的是毛豆。中秋节北京人有买兔儿爷,请“神只①”的习俗,拜月后留下一根扎“神只”的秫秸,压在炕席下,据说用来打尿床的孩子最管用。

③传说月宫中有永远也砍不断的桂树,因此北京人有中秋节赏桂、饮桂酒之俗。北京人的拜月之俗多是在八月十五晚上家人团聚,月亮升起后,开始拜月,一般是徒手望空而拜。

④老北京中秋节的讲究和习俗还有很多,这些讲究、习俗虽然形式多样,但其内涵都在传达人们对自然的敬畏,对幸福美满生活的祝愿、追求和向往。

[注] ①神只:即神祇,指的是天神与地神。

12.选文围绕“老北京的中秋节”,首先简单介绍了________,接着具体说明了___________,然后简单介绍了___________________。(3分)

13.根据上下文,下面的句子放到第①段中______(从甲、乙、丙中选)处最为恰当。(2分)

“团圆”是中秋节的主要民俗信仰,几乎贯穿于各项民俗活动中,所以中秋还称团圆节。

14.阅读下面的材料,结合上文对老北京中秋节的说明,谈谈你认为现代人应如何处理现代生活与传统节日之间的关系。(4分)

材料一新华网北京9月12日电中秋节期间,北京等城市的多个公园内欢歌笑语,周边居民相约来此吃月饼,赏歌舞,听故事,月下欢歌一片。逢此佳节的小假期,一些人走亲访友,共同追忆往昔岁月。北京“拜兔儿爷”的中秋祭月习俗也重新回归大众,市民自发将数十个乃至数百个大小各异的“兔儿爷”搭成一座塔墙,小孩子们对着“兔儿爷”拜上一拜。老北京传统工艺“鬃人白”传人白霖说,兔儿爷是老北京的吉祥物,也是老北京城的保护神,从明代时起老北京人就有自家请兔儿爷、给亲朋送兔儿爷的习俗。 (有删改)

材料二“海上生明月,天涯共此时。”很多在外乡打拼的人无法与亲人团聚,只能身处异地而仰望同一轮明月。一些网友过起了通过网络记录幸福、寄托祝福的“E中秋”节日。有的选择在网络论坛和微博上互诉想家的心情;有的自己制作或转发精美的Flash祝福图片、贺卡,向互联网另一端的亲朋好友送去祝福;还有人通过电子购物,快递节日礼物。(选自中秋晚会主持人台词)

材料三尽管国内主流媒体很少宣扬圣诞节、情人节之类的西方节日,但是这并不妨碍中国百姓热热闹闹过洋节的心情。现如今国人流行过洋节,不仅过圣诞节、情人节这样的西方大节,就连愚人节、万圣节、感恩节这类根本没几个中国人说得出来由的西洋节日,大家也照过不误。这样的情况不免让人纳闷:西方的节日,咋就那么受宠?自己国家的节日啥时候失宠的?丢了老祖宗留下来的东西就是忘本。

【答案】

12.?中秋节的名称及其由来???老北京人过中秋节的说法和讲究???老北京人赏桂、饮桂花酒和拜月的习俗???

13.?丙???

14.?示例:生活在现代社会的中国人不能只过洋节,而抛弃传统节日;既要传承古代文化的精髓,也不能脱离现代生活;既要弘扬传统文化,又要有所创新。???

【解析】

12.围绕“老北京的中秋节”,找出文中相应内容,提炼概括,也可以直接用原文语句作答。如第1段简单介绍了中秋节的名称及其由来,第2段具体说明了老北京人过中秋节的说法和讲究,第3、4段简单介绍了老北京人赏桂、饮桂花酒和拜月的习俗。

13.考查的是文章内容以及重点句子的赏析,不难看出,“团圆是中秋节的主要民俗信仰,几乎贯穿于各项民俗活动中,所以中秋还称团圆节”一句,既介绍了中秋节称作“团圆节”的缘由,又为第②段内容做了铺垫,放到【丙】处最合适。

14.考查的是对全文的把握能力,只有对全文内容整体把握细细分辨才能提炼出题目要求的正确信息。对于中国的传统节日,我们要继承发扬,秉承中国传统文化的精髓,继承中国节日的优良传统,并有所创新,发扬光大,这有利于人们过上美好幸福生活,也有利于社会的和谐、安定。

三、古诗文阅读。(20分)

(一)阅读文言文,回答问题。(15分)

桃花源记

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之。复前行,欲穷其林。?

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫并怡然自乐。?

见渔人,乃木惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”?

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志遂迷。不复得路。?

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

15.解释下列加点词语在文中的意思。(4分)

(1)缘溪行 ???缘:?????????(2)欲穷其林?? 穷:??

(3)咸来问讯?? 咸:?????????(4)遂与外人间隔????遂:???

16.翻译下列句子。(4分)

(1)土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。(2分)

(2)率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。(2分)

17.文中可以用五个情节加以概括,请完成下面的填空。(3分)

忽逢桃花林——___________——进入桃花林——____________——__________

18.作者想借桃花源的生活,表达自己怎样的社会理想?你是如何看待这一理想的?(4分)

【答案】

15.(1)沿着,顺着 (2)尽 (3)全,都 (4)于是、就

16.(1)(呈现在他眼前的是)一片平坦宽广的土地,一排排整齐的房舍,还有肥沃的土地、美丽的池沼、桑树竹林之类。

(2)于是带领妻子儿女和乡邻来到这与人世隔绝的地方,不再从这里出去,于是就同外界的人隔绝了。

17.发现桃花源做客桃花源迷失桃花源

18.表达对和平安定、幸福美好生活的向往。这一社会理想是值得肯定的,但这只是作者理想的社会,在现实中是不存在的,我们既要以欣赏的眼光看待佻花源,也要客观地认清现实,不能一味向往而不切实际。

【解析】

15.本题主要考查点是文言实词的理解。解答此类题目,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的实词。本题需要注意的词语是:规:打算,计划。

16.本题考查的是对文言句子的翻译。我们在翻译的过程中,只要字字对译,不丢关键字,然后语句通顺,意思明确,就可以拿满分了。翻译句子时,要注意重点词语,一定要翻译到位,切忌漏翻关键词语。重点词语:妻子:妻子和儿女。

17.本题考查文章事件的归纳概括。解答此题关键要整体感知文章内容,理清文章思路,找准文中的事件,然后根据人物及事件内容概括出切题的答案。一般形式为:什么人在什么情况下做了什么事,结果如何。需要补充的内容是:发现桃花源,做客桃花源,迷失桃花源。

18.本题考查学生思维的拓展能力。解答此类题需要学生在深入把握文章主旨的基础上融入自己的阅读体验、阅读感受。对于主观题,表达上的优劣会成为关键因素。要加强语言的系统训练。对主观题的基本要求是:第一,简明;第二,条理清晰;第三,表达要富于美感,自然流畅,有感染力。本文表达作者对和平安定、幸福美好生活的向往。

【参考译文】

东晋太元年间,武陵有个人以打渔为生。(一天)他沿着溪水划船,忘记了路程的远近。忽然遇到一片桃林,在小溪两岸几百步之内,中间没有别的树,花草鲜嫩美丽,地上的落花繁多交杂。渔人对此感到十分诧异。便继续往前走,想要走到林子的尽头。

桃林的尽头就是溪水的源头,渔人发现了一座小山,山上有个小洞口,洞里隐隐约约的好像有点光亮。(渔人)便舍弃了船,从洞口进去。最初,山洞很狭窄,只容一个人通过;又走了几十步,突然变得开阔明亮了。(呈现在渔人眼前的是)一片平坦宽广的土地,一排排整齐的房舍,还有肥沃的田地、美丽的池塘,有桑树、竹林这类的植物。田间小路交错相通,鸡鸣狗吠的声音此起彼伏。在田野里来来往往耕种劳作的人们,男女的穿着打扮和外面的人都一样。老人和小孩,都怡然并自得其乐。

(村里的人)看见了渔人,感到非常惊讶,问他是从哪儿来的。(渔人)把自己知道的事都详细的一一作了回答。村中人就邀请渔人到自己家里去,摆了酒、杀了鸡做饭来款待他。村子里的人听说来了这么一个人,都来打听消息。他们自己说他们的祖先为了躲避秦时的战乱,领着妻子儿女和乡邻们来到这个与世人隔绝的地方,不再从这里出去,所以跟桃花源外面的人断绝了来往。(这里的人)问如今是什么朝代,他们竟然不知道有过汉朝,更不用说魏、晋两朝了。渔人把自己所知道的事一一详细地告诉了他们。听完,他们都感叹惋惜。其余的人各自又把渔人邀请到自己家中,拿出酒菜来款待他。渔人逗留了几天后,向村里人告辞。村里的人告诉他:“(这里的情况)不值得对桃花源外的人说啊。”

(渔人)出来以后,找到了他的船,就顺着来时的路回去,处处都做了记号。他到了郡城,去拜见太守,说了这番经历。太守立即派人跟着他去,寻找先前所做的记号,最终迷路了,再也找不到通往桃花源的路了。

南阳有个名叫刘子骥的人,是位高尚的读书人,他听到这个消息,高兴地计划着前往桃花源。但是没有实现,他不久就病死了。后来就再也没有探访桃花源的人了。

(二)阅读古诗,完成后面小题,(5分)

春游湖

徐俯

双飞燕子几时回?夹岸桃花蘸水开。

春雨断桥人不度,小舟撑出柳阴来。

19.“夹岸桃花蘸水开”中的“蘸”字用得好,请简要分析。(2分)

20.这首诗表达了诗人怎样的思想感情?(3分)

【答案】

19.拟人手法,生动形象地写出桃花开得繁密(多),或写出桃花娇艳欲滴的美丽。

20.表现了作者的喜爱之情,即惊喜之情。

【解析】

19.考查诗句中重要词语的表现力。“夹岸桃花蘸水开”中的“蘸”运用拟人手法。一个“蘸”字,将桃花鲜艳水灵的神态表现得淋漓尽致,进而使人联想到水中桃花的倒影,和岸上的花枝连成一片,仿佛蘸水而开。一方面生动形象地写出桃花开得繁密,把树枝压弯了后贴着水面的情景,另一方面也表明下过春雨,桃花是湿的,形象地表现了“桃花带雨”的动人情形,表现了诗人看见小船撑出时的惊喜心情。

20.考查这首诗表达的诗人的思想感情。这首七言绝句以明快的风格、富有动感的语言描绘出一幅雨后山乡春景图。以清新的笔意写出江南水乡特有的风光,秀丽幽淡,虚实相生,让读者仿佛也能感受到柳阴中撑出的小船带来的喜悦。通过描写游人所见之景来表达对春天(或西湖美景)的喜爱之情。

四、根据要求,完成任务。(8分)

21.你校正在开展以“保护传统文化,我们在行动”为主题的综合性学习活动,请你参与并完成下列任务。(8分)

(1)每逢春节家家户户贴对联,为节日增添喜庆气氛,这是自古以来的习俗。请写出你记忆最深刻的一副春联。(3分)

上联:___________________________________

下联:___________________________________

横批:________________

【示例一】天增岁月人增寿 春满乾坤福满楼 四季常安

【示例二】五湖四海皆春色 万水千山尽得辉 万象更新

(2)下面是“中华七大传统节日形象标志创作大赛”的两幅获奖作品,你喜欢哪一幅?请从构图和寓意角度说明你喜欢的理由。要求:语言准确、鲜明,不超过60字。(5分)

【答案】?

(1)【示例一】天增岁月人增寿?春满乾坤福满楼?四季常安 【示例二】五湖四海皆春色 万水千山尽得辉 万象更新

(2)【示例一】我喜欢第一幅。画面由灯笼和书法“春”字等中国元素巧妙构成,象征着来年吉祥喜庆、生活红红火火,具有浓郁的中国传统文化意味。【示例二】我喜欢第二幅。画面由粽子形成的山、龙舟、图章和书法“端午”两字等中国元素巧妙构成,象征一帆风顺,具有浓郁的民俗文化韵味。

【解析】

解答“徽标类图文转换”题的做法:1.宏观把握徽标(行业性图标)的外形特点,注意中英文大小写和变体,以及涉及的时间、地点等。2.说明(介绍)画面要分清说明顺序,一般包括时间顺序、逻辑顺序、空间顺序。3.注意由表及里分析其内涵和寓意,对徽标的创意(含义)要联系具体对象作出合理解释。忌随意猜想,要扣住图中的信息点来联想。

(1)本题考查学生对平时的积累,答案不唯一,写出春节时给自己印象最深刻的一副对联即可。

(2)本题考查学生徽标类图文转换能力。解答本题时要清晰完整地说明图画内容,同时指出图画的象征寓意。如:我喜欢第二幅。画面由粽子形成的山、龙舟、图章和书法“端午”两字等中国元素巧妙构成,象征一帆风顺,具有浓郁的民俗文化韵味。

五、作文。(40分)

22.成长就是一次旅行。旅程中有父母的陪伴、老师的指引,有朋友的鼓励、陌生人的关爱,有大自然美好的风光,也有沁人心脾的书香……

请以“温暖的旅程”为题目,写一篇文章。

【答案】

例文:

温暖的旅程

“你入学的新书包,有人给你拿,你雨中的折伞有人给你打,你爱吃的三鲜馅有人给你,你委屈的泪花有人给你擦……”每当这首歌在耳边响起的时候,我都沉浸在幸福和感动之中因为,在我的成长过程中,是妈妈给了我无私的爱,温暖了我前行的旅程。

妈妈的爱无时无刻不体现在我的学习生活之中。

妈妈的爱像一条河。在妈妈的爱河里,我就是那自由快乐的小金鱼,都说鱼儿离不开水,花儿离不开秧。同样,我的成长离不开妈妈温暖的关怀。曾记得,去年暑假我们全家出去旅游,一路的好风景尽收眼底,可偏偏不巧的是,回来时卧铺票十分紧张,连硬座才好不容易买到。车厢内人流涌动特别的拥挤,而且我们还要做十五个小时的车才能到家,由于上车时间是晚上九点四十,当时的我有疲劳有困倦,刚刚坐稳我就困得睁不开双眼了,这是妈妈似乎看出了我的想法,就对我说:“宝贝,来躺在妈妈腿上睡吧”,我变躺了上去,妈妈急忙把她的外衣脱下来盖在了我的身上,渐渐的我就进入了梦乡,朦朦胧胧中,我似乎感觉到妈妈的手一直在握这我的手,还是不是的轻轻的抚摸着我的额头……。第二天早晨醒来,我发现妈妈搂抱我的姿势一直没有变,而且能够感觉到妈妈已经是十分的疲劳,我急忙从妈妈的怀里下来,此时妈妈一动都不能动了,应该是两脚发麻,胳膊酸痛吧,看到此情此景,我的鼻子一酸,强忍住泪水再次扑到妈妈温暖的怀里,喃喃的对妈妈说:“我爱你妈妈!。是啊,您温暖的怀抱永远是我幸福的港湾,我愿意一辈子在您的爱河里畅游”。

妈妈的爱是一首歌。在美妙的旋律中,我就是那跳动的音符,都说小曲儿好唱口难开,樱桃好吃树难栽。的确如此啊!有一次,爸爸出差回来给我买回了北京烤鸭,爸爸刚进屋我就迫不及待的打开包裹,全然没有考虑什么淑女形象,就狼吞虎咽的大吃起来,吃着吃着,我忽然发现妈妈一直站在一旁,用欣赏和满足的眼光看着我,这是我才反应过来我似乎有些过分了,我急忙说:“妈妈你快来吃啊”,妈妈说:“我不爱吃这东西”。当时,我知道妈妈是为了让我多吃些。后来我从我小屋的门缝,看到妈妈正在吃我啃过的骨头,而且嚼的有滋有味,我的心头一热,泪水再次迷湿了我的双眼。是啊,生活是一首歌,在妈妈爱的旋律中,我就是那五线谱上跃动的音符。

妈妈的爱是一首诗。在和谐押韵的韵脚中,我就是那流动的诗行。我们一家人在如诗如画的美好生活中,共同编织着未来的人生画卷。妈妈对我的爱就是早餐时的一杯热奶;就是上学出门时的一声叮嘱;就是临睡前给我捂热的温暖的被窝……每一声问候,每一个镜头,每一个生活画卷都组成了这有丰富内涵的无字诗。

成长的旅程中有妈妈爱的陪伴,让我感受到阳光的般的温暖,妈妈的爱比天高比地阔,让我在爱的天空里快乐健康的成长,我要怀着一颗感恩的心,在爱的旅程中走好温暖的旅程。

【解析】

本作文引导语作了很好的提示:“成长就是一次旅行。旅程中有父母的陪伴、老师的指引,有朋友的鼓励、陌生人的关爱,有大自然美好的风光,也有沁人心脾的书香”,从中来看,拟题者是要求从“旅程”的比喻意义来写,如果写实实在在的一次旅行,可能不会出彩。“成长就是一次旅行”,这个“旅程”与“成长”有关,那么就写写成长的故事,在成长的过程中,叙说“父母的陪伴、老师的指引,有朋友的鼓励、陌生人的关爱”方面的事例,表现自己所感受到“关怀、鼓励、帮助”的“温暖”。这是一篇写“情”的作文,一定要在叙述中把情感融入期间,并在文尾表达出来,点化题旨。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读