人教版九年级数学下册反比例函数中比例系数k值的确定及应用复习教案(表格形式)

文档属性

| 名称 | 人教版九年级数学下册反比例函数中比例系数k值的确定及应用复习教案(表格形式) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 166.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2020-03-27 22:59:33 | ||

图片预览

文档简介

反比例函数中比例系数k值的确定及应用?

一、内容和内容解析

1、内容

?利用反比例函数的图象和性质尤其是从坐标与面积的角度确定反比例系数k的值及反比例函数与一次函数相交时的多种结论问题.

内容解析

本课内容《反比例函数》一章的复习课,通过利用反比例函数的图象和性质尤其是从坐标与面积的角度确定反比例系数k的值,能自主探究出当反比例函数与一次函数相交时所能求出的多种结论,如解析式、面积、函数值的大小等. 并解决一些简单的实际问题. 为学生继续学习反比例函数中的面积问题以及高中的直线与圆锥曲线位置关系打下基础.

目标和目标解析

目标

理解反比例函数的概念;能画出反比例函数的图象并能根据图象说出性质;通过利用反比例函数的图象和性质尤其是从坐标与面积的角度确定反比例系数k的值.

探究出当反比例函数与一次函数相交时所能求出的多种结论,如解析式、面积、函数值的大小等. 感受数形结合、数学“建模”、类比转化的数学思想.

目标解析

目标(1)达成的标志:学生能准确说出反比例函数的概念及表达式.能画出反比例函数的图象并能根据图象说出性质;通过利用反比例函数的图象和性质完成探究1,归纳出从坐标出发和由k的几何意义出发两种确定k值的方法.

目标(2)达成的标志:完成探究2反比例函数与一次函数,能求出的多种结论,如解析式、面积、函数值的大小等, 解题过程中充分感受数形结合、数学“建模”、类比转化的数学思想.

三、教学问题诊断及分析

反比例函数的图象及其性质是学生已经基本掌握的内容,能够知道利用它们解决简单的问题,也能在图形中找出反比例系数k的几何意义,但对于几何意义的应用,尤其对求解析式、面积、函数值的大小等问题的求解思路不清. 教师引导学生从坐标出发和由k的几何意义出发两种方法确定k值,分别从反比例函数与正比例函数、反比例函数与一次函数相交是k值的确定建立数学模型,并引出解析式、面积、函数值的大小等问题的求解思路.

基于以上分析,设置了本节课的教学重点和难点.

教学重点:反比例系数k值的确定.

教学难点:反比例函数与一次函数相交时所能求出的多种结论

通过探究1让学生直接总结出从坐标出发和由k的几何意义出发两种确定k值的方法. 并通过探究2反比例函数与一次函数相交得到坐标、解析式、函数值的大小、图形面积等方面的结论. 充分感受数形结合、数学“建模”、类比转化的数学思想.

四、教学过程设计?

教学过程 师生互动及预设 设计意图

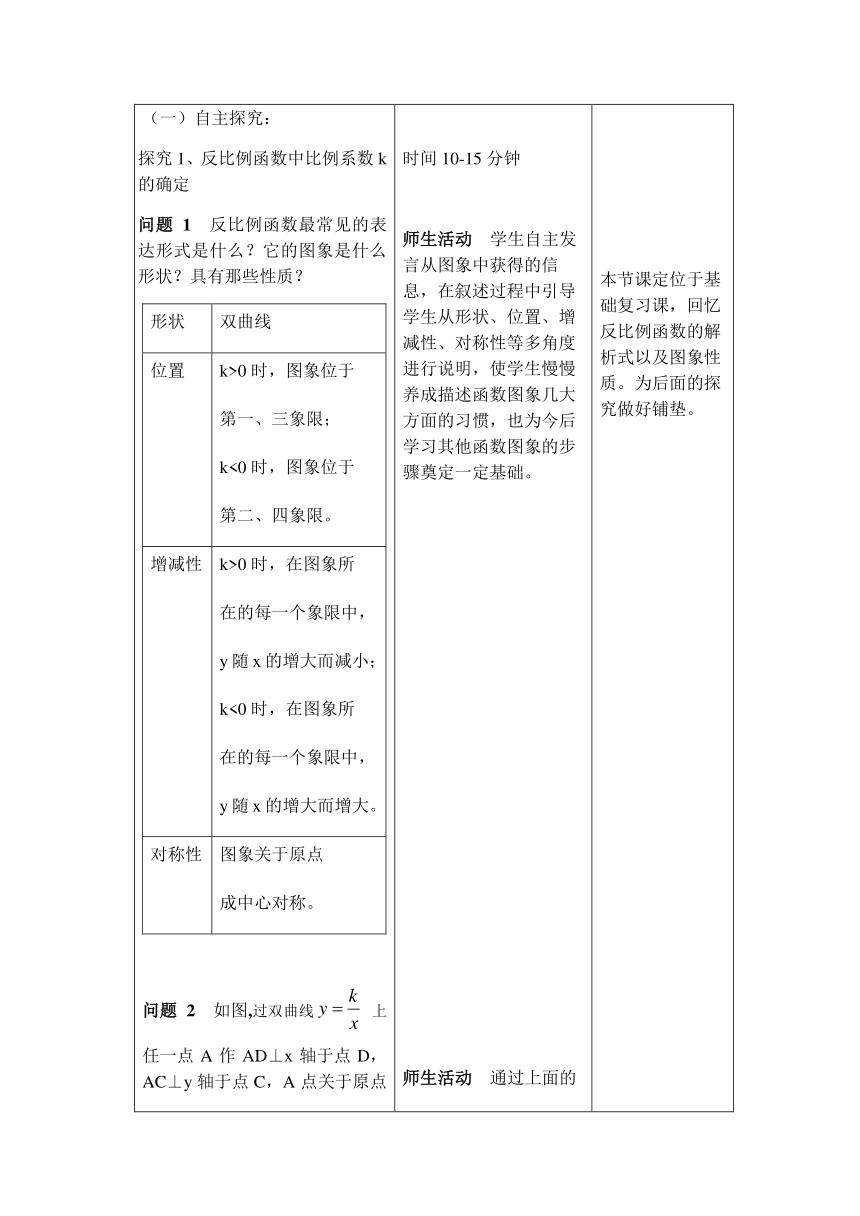

(一)自主探究: 探究1、反比例函数中比例系数k的确定 问题1 反比例函数最常见的表达形式是什么?它的图象是什么形状?具有那些性质? 形状双曲线位置k>0时,图象位于 第一、三象限; k<0时,图象位于 第二、四象限。增减性k>0时,在图象所 在的每一个象限中, y随x的增大而减小; k<0时,在图象所 在的每一个象限中, y随x的增大而增大。对称性图象关于原点 成中心对称。

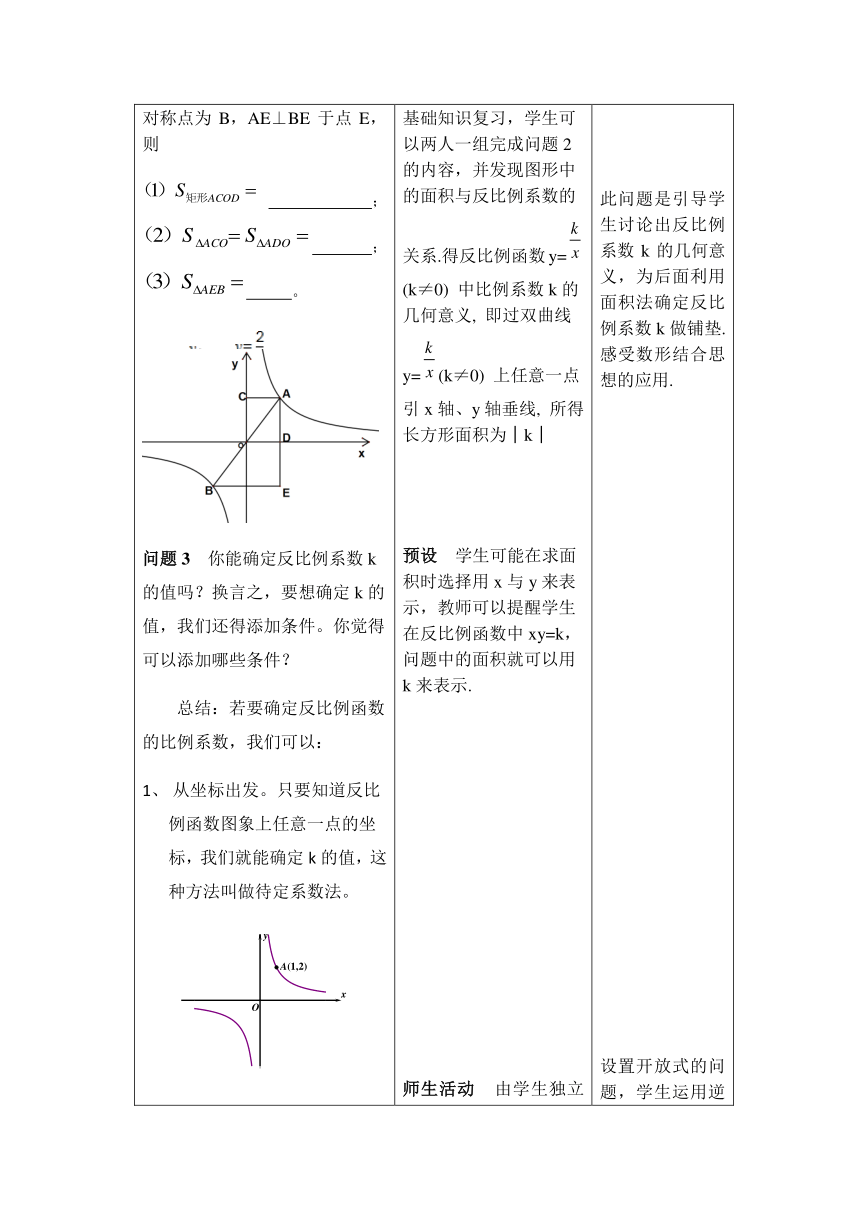

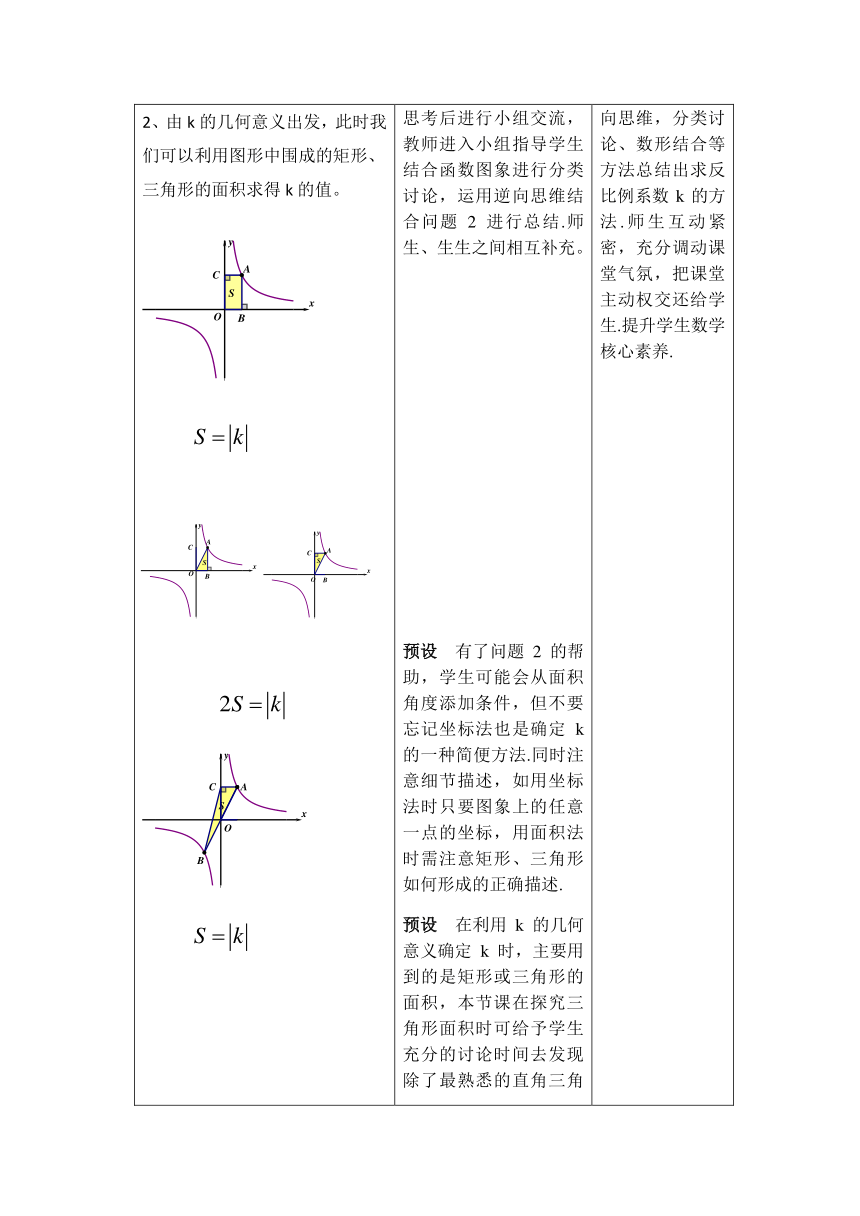

问题2 如图,过双曲线 上任一点A作AD⊥x轴于点D,AC⊥y轴于点C,A点关于原点对称点为B,AE⊥BE于点E,则 ; ; 。 问题3 你能确定反比例系数k的值吗?换言之,要想确定k的值,我们还得添加条件。你觉得可以添加哪些条件? 总结:若要确定反比例函数的比例系数,我们可以: 从坐标出发。只要知道反比例函数图象上任意一点的坐标,我们就能确定k的值,这种方法叫做待定系数法。 2、由k的几何意义出发,此时我们可以利用图形中围成的矩形、三角形的面积求得k的值。 及时巩固: 1.如图,矩形AOBC的面积为4,反比例函数的图象的一支经过矩形对角线的交点P,则该反比例函数的解析式是( ) 2.如图,两个反比例函数y=和y=在第一象限内的图象分别是C1和C2,设点P在C1上,PA⊥x轴于点A,交C2于点B,则△POB的面积为 _________ . (二)、合作交流: 探究2、反比例函数与一次函数 问题1如图,一次函数与反比例函数的图象交于点A(4,m)和B(-8,-2),与 y轴交于点C. (1)求反比例函数和一次函数解析式; (2)根据函数图象,求当时自变量x的取值范围;(3)过点A作AD⊥x轴于点D,点P是反比例函数在第一象限的图象上一点.设直线OP与线段AD交于点E,当四边形ODAC的面积与△ODE的面积比为3:1 时,求点P的坐标. 问题2 如图,反比例函数的图象与直线y=x交于点M,∠AMB=90°,其两边分别与两坐标轴的正半轴交于点A,B,四边形OAMB的面积是6. (1)求k的值; (2)点P在反比例函数的图象上,若点P的横坐标为3,∠EPF=90°,其两边分别与x轴的正半轴,直线y=x交于点E,F。是否存在点E,使得PE=PF?若存在,求点E的坐标;若不存在,说明理由。 (三)、反思小结: 1、学生对所学内容进行总结。这节课你有什么收获和体会? ?2、学生自我评价. (1)、本节课我是否积极主动参与学习活动?? (2)、是否乐于与同伴交流各自想法,并在交流中获益?? (3)、我需要改进的地方或今后努力的方向是什么?? 3、老师对学生的发言进行归纳、概括. (四)、布置作业 分层次作业:基础生第1题; 优等生第2题 1、如图,在直角坐标系xOy中,一次函数y=k1x+b的图象与反比例函数y=的图象交于A(1,4)、B(3、m)两点. (1)求一次函数的解析式; (2)求△AOB的面积. 2.如图,已知一次函数y=-x+8和反比例函数y=(k≠0)的图象在第一象限内有两个不同的公共点A、B. 求实数k的取值范围; 若△AOB 的面积S=24,求k的值. 时间10-15分钟 师生活动 学生自主发言从图象中获得的信息,在叙述过程中引导学生从形状、位置、增减性、对称性等多角度进行说明,使学生慢慢养成描述函数图象几大方面的习惯,也为今后学习其他函数图象的步骤奠定一定基础。 师生活动 通过上面的基础知识复习,学生可以两人一组完成问题2的内容,并发现图形中的面积与反比例系数的关系.得反比例函数y=(k≠0) 中比例系数k的几何意义, 即过双曲线y=(k≠0) 上任意一点引x轴、y轴垂线, 所得长方形面积为│k│ 预设 学生可能在求面积时选择用x与y来表示,教师可以提醒学生在反比例函数中xy=k,问题中的面积就可以用k来表示. 师生活动 由学生独立思考后进行小组交流,教师进入小组指导学生结合函数图象进行分类讨论,运用逆向思维结合问题2进行总结.师生、生生之间相互补充。 预设 有了问题2的帮助,学生可能会从面积角度添加条件,但不要忘记坐标法也是确定k的一种简便方法.同时注意细节描述,如用坐标法时只要图象上的任意一点的坐标,用面积法时需注意矩形、三角形如何形成的正确描述. 预设 在利用k的几何意义确定k时,主要用到的是矩形或三角形的面积,本节课在探究三角形面积时可给予学生充分的讨论时间去发现除了最熟悉的直角三角形可以确定k,还有许多构造三角形的方法. 预设 学生在总结是不易想到右图这种情况,教师可以深入到学生小组讨论中给予提示,也可以由数学能力较强的学生进行讲解.结合多媒体展示. 时间3-5分钟 师生互动 学生独立完成,由学生讲解,教师引导其他学生补充。 预设 学生通过前面模型的建立,可以较为容易的完成题目,两题刚好形成正、逆两个方向的思维,加深模型认识,拓展思路. 时间15-20分钟 师生活动 由学生独立思考后进行同桌交流,教师适时指导。 预设 学生可以比较容易的作出(1)(2)两问,第(3)问时提示可以应用前面的模型,有多种辅助线的连法,也利用三角形相似,线段成比例等求解,充分扩展思路,让学生尽情发挥. 师生活动 学生独立完成此题难度较大,有是中考难度的综合题,所以可以小组谈论完成。教师可以给与思路提示,此图形可否建立我们前面的模型?如何发挥M点的作用?连接好辅助线以后还可以利用我们学过的哪些知识? 预设 在经过前面的讨论后可能时间已经不够完成此题,加上难度较大,可以留作课后思考,作为课堂的延伸,但对于一部分学生可能较难理解,可以针对一些能力较强的学生个别辅导. 时间2-5分钟 师生活动 由学生自主发言,师生、生生适时补充. 师生活动 教师布置作业,分层次完成. 预设 第1题较为基础,直接应用模型可以完成.第2题略有提升,考察综合能力,由其是图形的分析能力. 本节课定位于基础复习课,回忆反比例函数的解析式以及图象性质。为后面的探究做好铺垫。 此问题是引导学生讨论出反比例系数k的几何意义,为后面利用面积法确定反比例系数k做铺垫.感受数形结合思想的应用. 设置开放式的问题,学生运用逆向思维,分类讨论、数形结合等方法总结出求反比例系数k的方法.师生互动紧密,充分调动课堂气氛,把课堂主动权交还给学生.提升学生数学核心素养. 建立好数学模型后及时巩固,在正向与逆向思维中碰撞出火花,感受学习的快乐. 该题综合性较强,考察知识内容较多,需要学生有清晰的解题思路. 同时方程联立思想在求交点坐标中的应用需要学生熟练掌握. 与上一题相比该题有一定的难度,将几何问题与函数问题结合在一起进行考察,蕴含着猜想与分类讨论的思想. 通过学生对本节课所学内容的归纳、总结,把零碎的知识点和认知过程形成了一个完整的知识体系.启发学生总结本节课的学习体会、激励小组代表总结发言。建立数学成长记录,感受自己的点滴进步. 在前面的探究中没有出现一次函数图象与反比例函数图象交在双曲线的一只上这种情况,以课后作业的形式留下思考既可以检验数学模型的应用又可以学生自己通过本节课所学方法自己建立模型,达到举一反三的目的,进一步感受数形结合、数学“建模”、类比转化的数学思想.

五、板书设计

反比例函数中比例系数k值的确定及应用 探究1 探究2 模型归纳:

一、内容和内容解析

1、内容

?利用反比例函数的图象和性质尤其是从坐标与面积的角度确定反比例系数k的值及反比例函数与一次函数相交时的多种结论问题.

内容解析

本课内容《反比例函数》一章的复习课,通过利用反比例函数的图象和性质尤其是从坐标与面积的角度确定反比例系数k的值,能自主探究出当反比例函数与一次函数相交时所能求出的多种结论,如解析式、面积、函数值的大小等. 并解决一些简单的实际问题. 为学生继续学习反比例函数中的面积问题以及高中的直线与圆锥曲线位置关系打下基础.

目标和目标解析

目标

理解反比例函数的概念;能画出反比例函数的图象并能根据图象说出性质;通过利用反比例函数的图象和性质尤其是从坐标与面积的角度确定反比例系数k的值.

探究出当反比例函数与一次函数相交时所能求出的多种结论,如解析式、面积、函数值的大小等. 感受数形结合、数学“建模”、类比转化的数学思想.

目标解析

目标(1)达成的标志:学生能准确说出反比例函数的概念及表达式.能画出反比例函数的图象并能根据图象说出性质;通过利用反比例函数的图象和性质完成探究1,归纳出从坐标出发和由k的几何意义出发两种确定k值的方法.

目标(2)达成的标志:完成探究2反比例函数与一次函数,能求出的多种结论,如解析式、面积、函数值的大小等, 解题过程中充分感受数形结合、数学“建模”、类比转化的数学思想.

三、教学问题诊断及分析

反比例函数的图象及其性质是学生已经基本掌握的内容,能够知道利用它们解决简单的问题,也能在图形中找出反比例系数k的几何意义,但对于几何意义的应用,尤其对求解析式、面积、函数值的大小等问题的求解思路不清. 教师引导学生从坐标出发和由k的几何意义出发两种方法确定k值,分别从反比例函数与正比例函数、反比例函数与一次函数相交是k值的确定建立数学模型,并引出解析式、面积、函数值的大小等问题的求解思路.

基于以上分析,设置了本节课的教学重点和难点.

教学重点:反比例系数k值的确定.

教学难点:反比例函数与一次函数相交时所能求出的多种结论

通过探究1让学生直接总结出从坐标出发和由k的几何意义出发两种确定k值的方法. 并通过探究2反比例函数与一次函数相交得到坐标、解析式、函数值的大小、图形面积等方面的结论. 充分感受数形结合、数学“建模”、类比转化的数学思想.

四、教学过程设计?

教学过程 师生互动及预设 设计意图

(一)自主探究: 探究1、反比例函数中比例系数k的确定 问题1 反比例函数最常见的表达形式是什么?它的图象是什么形状?具有那些性质? 形状双曲线位置k>0时,图象位于 第一、三象限; k<0时,图象位于 第二、四象限。增减性k>0时,在图象所 在的每一个象限中, y随x的增大而减小; k<0时,在图象所 在的每一个象限中, y随x的增大而增大。对称性图象关于原点 成中心对称。

问题2 如图,过双曲线 上任一点A作AD⊥x轴于点D,AC⊥y轴于点C,A点关于原点对称点为B,AE⊥BE于点E,则 ; ; 。 问题3 你能确定反比例系数k的值吗?换言之,要想确定k的值,我们还得添加条件。你觉得可以添加哪些条件? 总结:若要确定反比例函数的比例系数,我们可以: 从坐标出发。只要知道反比例函数图象上任意一点的坐标,我们就能确定k的值,这种方法叫做待定系数法。 2、由k的几何意义出发,此时我们可以利用图形中围成的矩形、三角形的面积求得k的值。 及时巩固: 1.如图,矩形AOBC的面积为4,反比例函数的图象的一支经过矩形对角线的交点P,则该反比例函数的解析式是( ) 2.如图,两个反比例函数y=和y=在第一象限内的图象分别是C1和C2,设点P在C1上,PA⊥x轴于点A,交C2于点B,则△POB的面积为 _________ . (二)、合作交流: 探究2、反比例函数与一次函数 问题1如图,一次函数与反比例函数的图象交于点A(4,m)和B(-8,-2),与 y轴交于点C. (1)求反比例函数和一次函数解析式; (2)根据函数图象,求当时自变量x的取值范围;(3)过点A作AD⊥x轴于点D,点P是反比例函数在第一象限的图象上一点.设直线OP与线段AD交于点E,当四边形ODAC的面积与△ODE的面积比为3:1 时,求点P的坐标. 问题2 如图,反比例函数的图象与直线y=x交于点M,∠AMB=90°,其两边分别与两坐标轴的正半轴交于点A,B,四边形OAMB的面积是6. (1)求k的值; (2)点P在反比例函数的图象上,若点P的横坐标为3,∠EPF=90°,其两边分别与x轴的正半轴,直线y=x交于点E,F。是否存在点E,使得PE=PF?若存在,求点E的坐标;若不存在,说明理由。 (三)、反思小结: 1、学生对所学内容进行总结。这节课你有什么收获和体会? ?2、学生自我评价. (1)、本节课我是否积极主动参与学习活动?? (2)、是否乐于与同伴交流各自想法,并在交流中获益?? (3)、我需要改进的地方或今后努力的方向是什么?? 3、老师对学生的发言进行归纳、概括. (四)、布置作业 分层次作业:基础生第1题; 优等生第2题 1、如图,在直角坐标系xOy中,一次函数y=k1x+b的图象与反比例函数y=的图象交于A(1,4)、B(3、m)两点. (1)求一次函数的解析式; (2)求△AOB的面积. 2.如图,已知一次函数y=-x+8和反比例函数y=(k≠0)的图象在第一象限内有两个不同的公共点A、B. 求实数k的取值范围; 若△AOB 的面积S=24,求k的值. 时间10-15分钟 师生活动 学生自主发言从图象中获得的信息,在叙述过程中引导学生从形状、位置、增减性、对称性等多角度进行说明,使学生慢慢养成描述函数图象几大方面的习惯,也为今后学习其他函数图象的步骤奠定一定基础。 师生活动 通过上面的基础知识复习,学生可以两人一组完成问题2的内容,并发现图形中的面积与反比例系数的关系.得反比例函数y=(k≠0) 中比例系数k的几何意义, 即过双曲线y=(k≠0) 上任意一点引x轴、y轴垂线, 所得长方形面积为│k│ 预设 学生可能在求面积时选择用x与y来表示,教师可以提醒学生在反比例函数中xy=k,问题中的面积就可以用k来表示. 师生活动 由学生独立思考后进行小组交流,教师进入小组指导学生结合函数图象进行分类讨论,运用逆向思维结合问题2进行总结.师生、生生之间相互补充。 预设 有了问题2的帮助,学生可能会从面积角度添加条件,但不要忘记坐标法也是确定k的一种简便方法.同时注意细节描述,如用坐标法时只要图象上的任意一点的坐标,用面积法时需注意矩形、三角形如何形成的正确描述. 预设 在利用k的几何意义确定k时,主要用到的是矩形或三角形的面积,本节课在探究三角形面积时可给予学生充分的讨论时间去发现除了最熟悉的直角三角形可以确定k,还有许多构造三角形的方法. 预设 学生在总结是不易想到右图这种情况,教师可以深入到学生小组讨论中给予提示,也可以由数学能力较强的学生进行讲解.结合多媒体展示. 时间3-5分钟 师生互动 学生独立完成,由学生讲解,教师引导其他学生补充。 预设 学生通过前面模型的建立,可以较为容易的完成题目,两题刚好形成正、逆两个方向的思维,加深模型认识,拓展思路. 时间15-20分钟 师生活动 由学生独立思考后进行同桌交流,教师适时指导。 预设 学生可以比较容易的作出(1)(2)两问,第(3)问时提示可以应用前面的模型,有多种辅助线的连法,也利用三角形相似,线段成比例等求解,充分扩展思路,让学生尽情发挥. 师生活动 学生独立完成此题难度较大,有是中考难度的综合题,所以可以小组谈论完成。教师可以给与思路提示,此图形可否建立我们前面的模型?如何发挥M点的作用?连接好辅助线以后还可以利用我们学过的哪些知识? 预设 在经过前面的讨论后可能时间已经不够完成此题,加上难度较大,可以留作课后思考,作为课堂的延伸,但对于一部分学生可能较难理解,可以针对一些能力较强的学生个别辅导. 时间2-5分钟 师生活动 由学生自主发言,师生、生生适时补充. 师生活动 教师布置作业,分层次完成. 预设 第1题较为基础,直接应用模型可以完成.第2题略有提升,考察综合能力,由其是图形的分析能力. 本节课定位于基础复习课,回忆反比例函数的解析式以及图象性质。为后面的探究做好铺垫。 此问题是引导学生讨论出反比例系数k的几何意义,为后面利用面积法确定反比例系数k做铺垫.感受数形结合思想的应用. 设置开放式的问题,学生运用逆向思维,分类讨论、数形结合等方法总结出求反比例系数k的方法.师生互动紧密,充分调动课堂气氛,把课堂主动权交还给学生.提升学生数学核心素养. 建立好数学模型后及时巩固,在正向与逆向思维中碰撞出火花,感受学习的快乐. 该题综合性较强,考察知识内容较多,需要学生有清晰的解题思路. 同时方程联立思想在求交点坐标中的应用需要学生熟练掌握. 与上一题相比该题有一定的难度,将几何问题与函数问题结合在一起进行考察,蕴含着猜想与分类讨论的思想. 通过学生对本节课所学内容的归纳、总结,把零碎的知识点和认知过程形成了一个完整的知识体系.启发学生总结本节课的学习体会、激励小组代表总结发言。建立数学成长记录,感受自己的点滴进步. 在前面的探究中没有出现一次函数图象与反比例函数图象交在双曲线的一只上这种情况,以课后作业的形式留下思考既可以检验数学模型的应用又可以学生自己通过本节课所学方法自己建立模型,达到举一反三的目的,进一步感受数形结合、数学“建模”、类比转化的数学思想.

五、板书设计

反比例函数中比例系数k值的确定及应用 探究1 探究2 模型归纳: