人民版历史必修二第3课 走向社会主义现代化建设新阶段 课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版历史必修二第3课 走向社会主义现代化建设新阶段 课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 600.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-03-30 12:50:02 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

课程标准:

了解我国建立社会主义市场经济体制的过程,认识其对我国社会主义现代化建设的意义。

走向社会主义现代化建设新阶段

--逐步建立社会主义市场经济体制

1、十一届三中全会后,进入改革开放时代;

2、十二大:计划经济为主,市场调节为辅……

3、十二届三中全会:公有制基础上有计划的商品经济,并进一步提出要缩小指令性计划的范围,扩大指导性计划和市场调节的范围……

4、十三大:计划与市场内在统一的体制里,作用范围都是覆盖全社会的

党的上述一系列决策反映了怎样的特点?

始终在探索计划与市场的关系问题;

步子不大,没有跨越计划为主的框架。

改革第一阶段(1978-1992)

一、历史性的跨越

(中国改革开放进入新阶段)

(一)、背景:

材料:1989年世界政治大地震

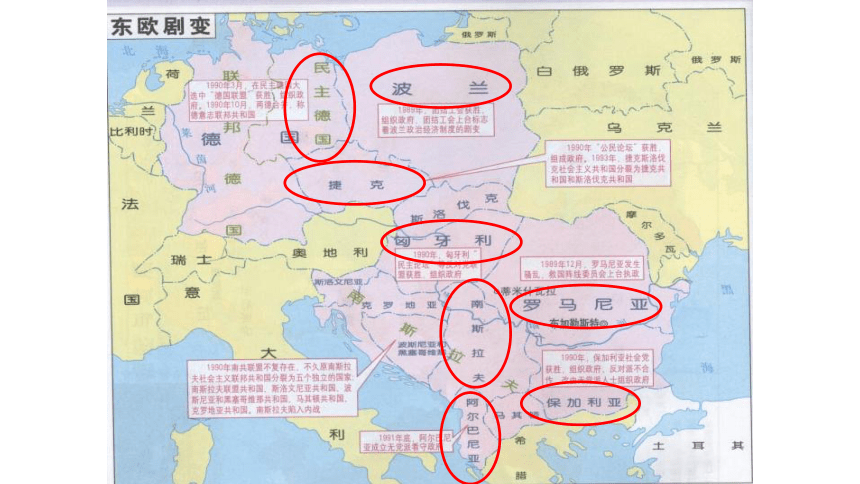

东欧剧变:20世纪80年代末到90年代初,东欧各个社会主义国家的政治经济制度发生根本性的改变。最先在波兰出现,后来扩展到东德、捷克斯洛伐克、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚等前华沙条约组织国家。事件以1991年苏联解体告终,国际共产主义运动遭受重创。

问题:世界在变,中国会不会变?!要不要变?!我们能否独善其身?

“不坚持社会主义,不改革开放,不发展经济,不改善人民生活,只能是死路一条。”

——邓小平南巡讲话

艰巨性、严重性

88岁老人“变”与“不变”的思考给予我们的启示

读懂小平:强烈的责任感、崇高的使命感。

一、历史性的跨越(中国改革开放进入新阶段)

(一)、背景

1、国际风云变幻:东欧巨变、苏联解体,社会主义事业遭到严重打击;

80年代末,社会上掀起一股资产阶级自由化思潮,自由化分子宣传资产阶级的民主和自由,进行反党反社会主义的活动。在此影响下, 1989年4月初,北京一些高校的青年学生针对现实社会中存在的问题开展各种形式的活动,形成学潮。……极少数人自由化分子却利用这个机,……进行反党、反社会主义的活动。在他们的煽动下,首都及地方一些高校的学生大批涌上街头举行游行活动,西安、长沙等地的一些不法分子趁机进行了打、砸、抢、烧,学潮迅速发展成为动乱。……这场政治风波破坏了我国正常的社会秩序,扰乱了正常的经济建设进程,给党、国家和人民造成了重大损失。

——中共党史上的80件大事

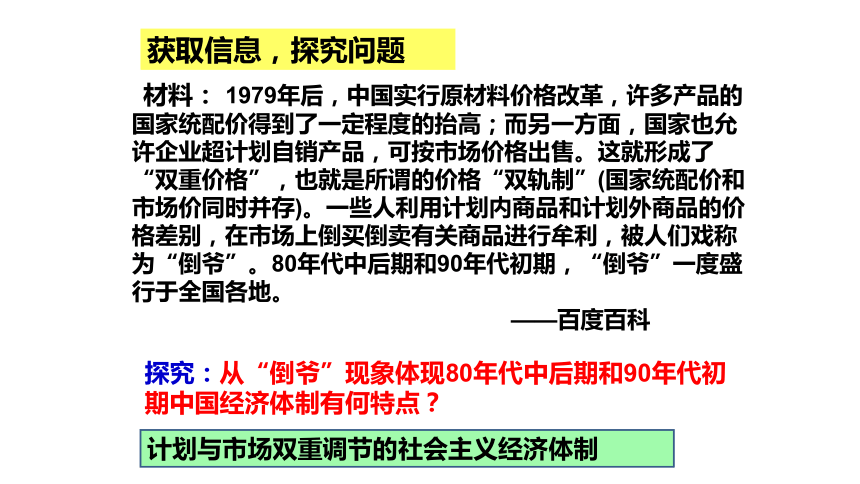

材料: 1979年后,中国实行原材料价格改革,许多产品的国家统配价得到了一定程度的抬高;而另一方面,国家也允许企业超计划自销产品,可按市场价格出售。这就形成了“双重价格”,也就是所谓的价格“双轨制”(国家统配价和市场价同时并存)。一些人利用计划内商品和计划外商品的价格差别,在市场上倒买倒卖有关商品进行牟利,被人们戏称为“倒爷”。80年代中后期和90年代初期,“倒爷”一度盛行于全国各地。

——百度百科

探究:从“倒爷”现象体现80年代中后期和90年代初期中国经济体制有何特点?

计划与市场双重调节的社会主义经济体制

获取信息,探究问题

一、历史性的跨越

(一)、背景

1、国际风云变幻:东欧巨变、苏联解体,社会主义事业遭到严重打击;苏东剧变后,经济全球化步伐加快。

2、国内政治经济出现低谷:信仰危机、外商撤资、改革停滞。

3、计划经济体制影响了人们的生产积极性,束缚了生产力的发展。(根本原因)

(中国改革开放进入新阶段)

一、历史性的跨越

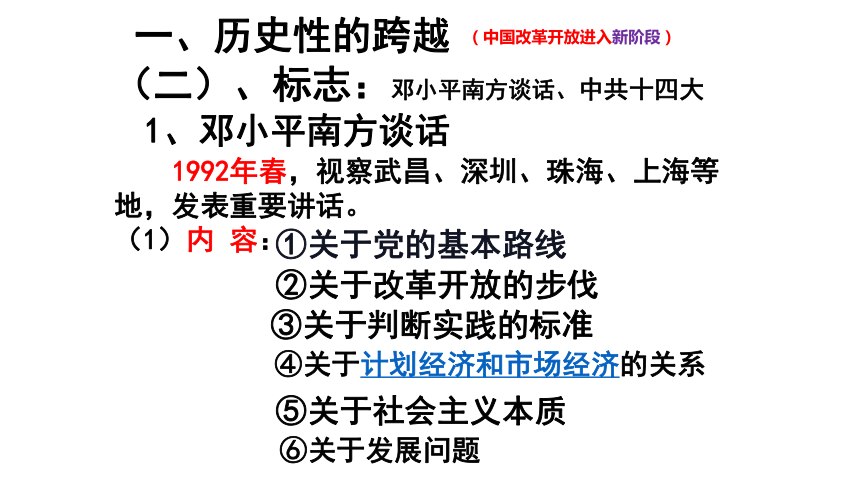

(二)、标志:邓小平南方谈话、中共十四大

1、邓小平南方谈话

1992年春,视察武昌、深圳、珠海、上海等地,发表重要讲话。

(1)内 容:

①关于党的基本路线

②关于改革开放的步伐

③关于判断实践的标准

④关于计划经济和市场经济的关系

⑤关于社会主义本质

⑥关于发展问题

(中国改革开放进入新阶段)

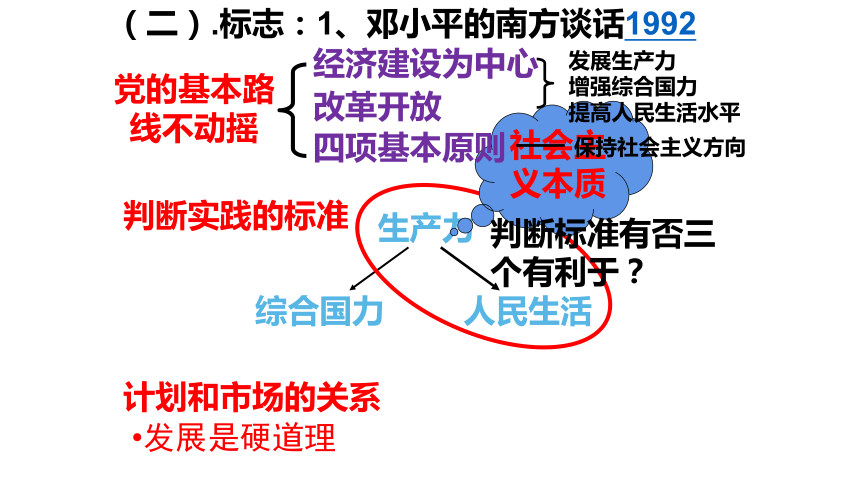

党的基本路线不动摇

判断实践的标准

综合国力

人民生活

生产力

社会主义本质

经济建设为中心

改革开放

四项基本原则

计划和市场的关系

判断标准有否三个有利于?

发展生产力

增强综合国力

提高人民生活水平

保持社会主义方向

(二).标志:1、邓小平的南方谈话1992

发展是硬道理

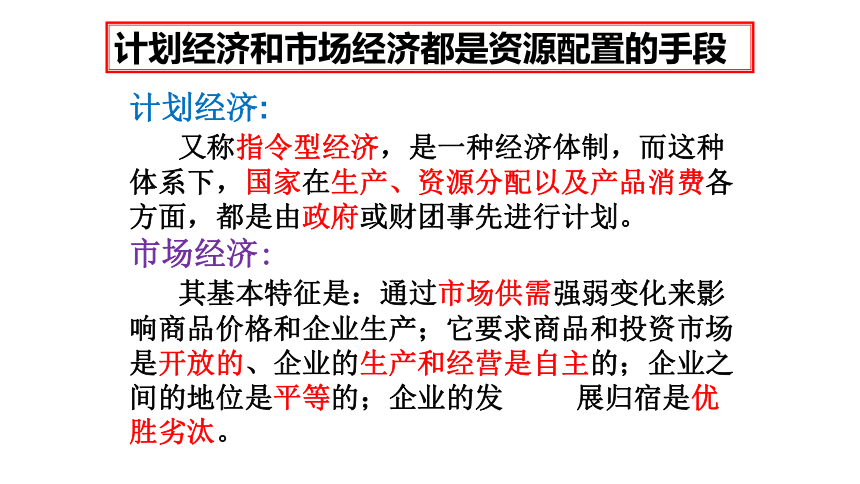

计划经济:

又称指令型经济,是一种经济体制,而这种体系下,国家在生产、资源分配以及产品消费各方面,都是由政府或财团事先进行计划。

市场经济:

其基本特征是:通过市场供需强弱变化来影响商品价格和企业生产;它要求商品和投资市场是开放的、企业的生产和经营是自主的;企业之间的地位是平等的;企业的发 展归宿是优胜劣汰。

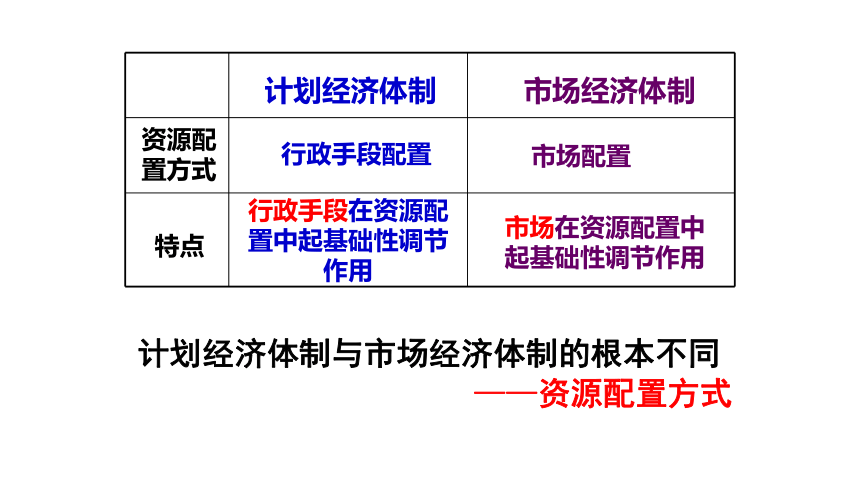

计划经济和市场经济都是资源配置的手段

计划经济体制与市场经济体制的根本不同

——资源配置方式

计划经济体制

市场经济体制

资源配置方式

特点

行政手段配置

市场配置

行政手段在资源配置中起基础性调节作用

市场在资源配置中起基础性调节作用

比较两种市场经济的不同

社会主义市场经济与资本主义市场经济最大的不同是社会主义市场经济是以公有制为主体的经济,而资本主义市场经济是以私有制为主体的经济。

实行社会主义市场经济的基本前提是社会主义基本制度,根本目标是实现共同富裕。

在社会主义市场经济条件下,国家能够实行强有力的宏观调控,发挥计划与市场两种手段的长处,使两者完美结合,形成互补的关系。

想一想,邓小平南巡讲话在当时起怎样的作用?

(2)意 义:

①邓小平的南方谈话,用“三个有利于”作为判断社会主义建设的标准,冲破了长期把计划经济看做属于社会主义基本制度范畴,把市场经济看做属于资本主义的“左”的思想束缚,明确了发展社会主义商品经济的必然要求是建立社会主义市场经济体制,从而为“十四大”的召开准备了思想条件。

② 对于处在关键时期的中国现代化建设事业,对推进改革开放的深入发展具有重大而深远意义。

2、中共十四大

①确立了邓小平理论在全党的指导地位

②明确了经济体制改革的目标

③提出了90年代改革和建设的主要任务

(2)内容:

(三)、意义:改革开放步入一个新的发展时期

中国改革开放步入新阶段的标志是什么?

一、历史性的跨越

(二)、标志:邓小平南方谈话、中共十四大

(1)时间:1992年10月

④形成了党的第三代领导集体

(以邓小平南方谈话和中共十四大召开为标志)

(中国改革开放进入新阶段)

1、十四届三中全会(1993、11):

关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定。

二、建立社会主义市场经济体制

①目标:建立社会主义市场经济,使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础作用;

②措施:坚持以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针;建立适应市场经济要求的现代企业制度。

(1)内容:

(一)建立过程:

《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》

既是社会主义的,又是市场经济的。

必须坚持以公有制为主体

多种经济成分共同发展

转换国有企业经营机制,建立现代企业制度(适应市场经济要求,产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学)

经济体制改革目标和基本原则具体化

1、十四届三中全会(1993、11):关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定。

二、建立社会主义市场经济体制

(1)内容:

(2)意义:

勾画出社会主义市场经济体制的基本框架,使中共十四大提出的经济体制改革目标和基本原则具体化。

(一)建立过程:

2、中共十五大 (1997、9)

②经济制度:

公有制为主体、多种所有制经济共同发展

①指导思想:

③经济结构:

国有经济起主导作用,主要体现在控制力上

确立邓小平理论为党的指导思想

⑴内容:

二、建立社会主义市场经济体制

④生产资料:

公有制实现形式多样化,非公有制经济是中国社会主义市场经济的重要组成部分。

(2)意义:

是中共在探索社会主义建设道路上的又一次思想解放和认识深化。

二、建立社会主义市场经济体制

(一)建立过程:

2、十四届三中全会

3、、中共十五大

1、中共十四大召开:

明确提出目标

勾画出基本框架

完善理论

4、21世纪初:

初步建立

5、2002年中共十六大:

进一步完善

二、建立社会主义市场经济体制

1992邓小平南巡讲话

1992中共十四大召开

1993中共十四届三中全会

1997中共十五大召开

(二)思想解放和认识深化的过程

提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制

关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定,使经济体制改革目标和基本原则具体化,勾画出社会主义市场经济体制的基本框架。

对所有制结构和公有制实现形式问题作出指导。

指出计划和市场都是经济手段。

1984年十二届三中全会

《关于经济体制改革的决定》—经济体制改革的基本任务是建立具有中国特色的、充满生机和活力的社会主义经济体制。

①确立了以公有制这主体,多种所有制共同发展的格局.

②初步形成了统一开放的市场体系.

(三)、成果:

1、改革开放30年初步建立社会主义市

场经济体制

二、建立社会主义市场经济体制

2、经济高速发展,创造了世界经济增长的奇迹,增强了综合国力

3、人民生活水平不断提高

1、进一步增加了企业的活力,促进了生产力发展。

2、推动了国民经济的迅速发展,增强了综合国力

(四)、社会主义市场经济体制建立的意义

3、人民生活水平不断提高

(五)改革开放的重大历史意义

1、使中国经济面貌发生了翻天覆地的变化,国家经济实力和综合国力增强,提升了中华民族在国际上的地位与影响。

2、使中国民主政治建设更具优势。

3、使中国思想文化建设焕发生机活力。

4、使中国社会建设取得了明显进步,朝着社会主义和谐社会阔步前进。

5、使中国国防外交事业大发展。

1、1949—1956年:以公有制为主体的多种经济成分并存;

2、1956—1978年:单一的计划经济体制;

3、1978—1992年:计划经济为主,市场调节为辅的经济体制;

4、十四大后,正式确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标;

5、 21世纪初,初步建立了社会主义市场经济体制。

新中国建立后我国经济体制的变化:

材料一:河北省邯郸钢铁总厂是1958年建设的老厂。1990年,邯钢与其他钢铁企业一样,面临内部成本上升、外部市场疲软的双重压力,经济效益大面积滑坡,当时生产的28个品种有26个亏损,总厂已到了难以为继的状况。

材料二:(1991-1995)5年来,邯钢坚持走集约化经营的道路,大幅度提高了经济效益,进入了低投入高产出的良性循环。1991年到1995年的5年间,产品销售收入由10.2亿元增加到50亿元;上缴税款由1.6亿元增加到4.3亿元;实现利润由0.5亿元增加到7亿元,平均年递增率达93.4%。

1、邯钢的巨变得益于什么?

2、结合课文说明今天的邯钢具有怎样的经营机制?

社会主义市场经济体制下,

国营企业经营机制的转换。

适应市场经济要求,产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。

【案例分析】

【知识延伸 】

在经济发展的大好形势下,我们需要怎样的忧患意识?

提示:

①清醒面对“中国奇迹”

②处理好经济增长与社会公正的矛盾。

③要转变经济增长模式。

④经济发展与道德观念进步并举,强化社会主义核心价值观。

?

走向社会主义现代化建设新阶段

一、历史性的跨越---中国改革开放进入新的阶段

1、背景

国际

国内

2、标志

邓小平南巡讲话

中共十四大

二、中国社会主义市场经济体制的决策过程

1、十二届三中全会

2、邓小平南巡讲话

3、十四大

4、十四届三中全会

5、十五大

提出经济体制改革的目标

经济体制改革目标具体化

指出所有制结构和公有制实现形式

指出计划和市场的关系

提出体制改革的基本任务

中国探索社会主义建设道路的基本经验教训

项目 经验教训 事例(史实)

中心任务 “文革”中以阶级斗争为纲;十一届三中全会后以经济建设为中心

建设速度 1958年“大跃进”,片面强调人的主观能动性

生产关系 1958年人民公社“一大二公”,脱离生产力发展水平;十一届三中全会后家庭联产承包责任制适应生产力发展水平

发展生产力

坚持改革开放

生产关系调整必须适应生产力

尊重客观规律

建设道路 建国初高度集中的计划经济体制越来越有弊端;改革开放后建设中国特色的社会主义市场经济体制

依靠力量 十一届三中全会后统一战线发展为爱国统一战线,更具有广泛性

坚持中国国情走自己的路,不能照搬外国经验

必须调动一切力量为经济建设服务

1.改革开放发展到20世纪90年代,我国在经济体制改革上出现了根本性突破,其表现是( )

A.建立社会主义市场经济体制

B.创建经济特区发展外向型经济

C.在农村推行家庭联产承包责任制

D.扩大企业自主权,实行政企分开

解析: 1992年邓小平南方谈话后,根据邓小平的论述,中共十四大提出建立社会主义市场经济体制,从而实现了我国经济体制改革的根本性突破。

答案: A

2、 “计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是经济手段。”邓小平的这一论述说明( )

A.资本主义和社会主义没有本质的区别

B.计划经济和市场经济的融合是最好的经济发展模式

C.计划和市场只是发展经济的手段,不是区别意识形态的标准

D.资本主义应当实行计划经济,社会主义应当实行市场济

解析: 本题以邓小平南方谈话为主题,考查学生对社会主义市场经济体制的理解。社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的,其目标是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础作用。结合题干材料分析,A、D两项的表述错误。B项没有认识到国家宏观调控与计划经济的区别。邓小平的本意是要借鉴西方市场经济体制来发展社会主义生产力。答案: C

3.1992年是中国改革的标志性分水岭。在这一年抵达北京履新的前世行驻华首席经济学家华而诚向南方周末记者讲述他当时的感受,“如果说此前中国一直在隧道中探索,1992年应该说人们终于看到了隧道口的光亮。”这一结论的主要依据是( )

A.确立了改革开放的基本国策

B.确定了市场经济的改革目标

C.肯定了非公有制经济的地位

D.形成了全方位的开放新格局

解析: 材料说明的是中国的经济体制改革终于有了明确目标和方向,这是因为1992年中共十四大明确提出了社会主义市场经济体制的改革目标。

答案: B

4.在改革开放中,经过三次思想解放,我们先后冲破了“个人崇拜”“计划经济崇拜”和“所有制崇拜”。其中冲破了“计划经济崇拜”的关键事件是

A.中共“十三大” B.中共“十四大”

C.中共“十五大” D.中共“十六大”

解析: 十四大作出建立社会主义市场经济体制的决策,成为经济体制改革的目标,突破“计划经济体制”崇拜,解放了人们的思想。解题流程:

答案: B

5.20世纪90年代,外电评论:“中国是潜在的巨人。”这一时期,世界看到中国( )

A.已向社会主义市场经济体制转轨

B.确立了改革开放的国策

C.完成三大改造进入社会主义初级阶段

D.已全面建设小康社会

解析: 确立了改革开放是1978年底;完成三大改造进入社会主义初级阶段是1956年;全面建成小康社会是2020年左右;向社会主义市场经济体制转轨是在1992年十四大上提出的。

答案: A

6.十届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》,首次将延续了五十多年的国民经济和社会发展的“计划”表述改为“规划”。发生这一变化主要反映了( )

A.“对内搞活,对外开放”政策的全面实行

B.建立社会主义市场经济体制目标的确定

C.社会主义市场经济体制初步建立

D.改革从农村到城市

解析: 本题旨在考查学生的理解能力,国民经济和社会发展“规划纲要”和《计划纲要》的变化,体现了由计划经济到市场经济,社会主义市场经济体制的初步建立。

答案: C

7.1997年召开的中共十五大是党在探索社会主义建设道路上的又一次思想解放和认识深化,主要是因为这次会议( )

①明确了党在新时期的工作重心 ②明确了经济体制改革的目标 ③明确了社会主义初级阶段的所有制结构问题 ④解决了社会主义初级阶段公有制实现形式的问题

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

解析: 本题主要考查中共十五大的主要内容。①是在十一届三中全会上解决的,②是在中共十四大上解决的。十五大在③④等问题上提出的论断,是党在探索社会主义建设道路上的又一次思想解放和认识深化。

答案: B

①强调走自己的路,学习外国,不照搬外国。

②明确我国目前尚处于社会主义初级阶段。

③发展生产力,发展经济为主要目标,实现共同富裕。(根本任务)

④强调社会主义原则,坚持四项基本原则。

(根本保证)

⑤实现社会主义现代化,分三部走的战略。

⑥坚持对外开放;一国两制;和平发展。

邓小平建设有中国特色社会主义理论的部分内容:

《变迁:从“一五”到“十一五”》的部分

主题词摘要:

课程标准:

了解我国建立社会主义市场经济体制的过程,认识其对我国社会主义现代化建设的意义。

走向社会主义现代化建设新阶段

--逐步建立社会主义市场经济体制

1、十一届三中全会后,进入改革开放时代;

2、十二大:计划经济为主,市场调节为辅……

3、十二届三中全会:公有制基础上有计划的商品经济,并进一步提出要缩小指令性计划的范围,扩大指导性计划和市场调节的范围……

4、十三大:计划与市场内在统一的体制里,作用范围都是覆盖全社会的

党的上述一系列决策反映了怎样的特点?

始终在探索计划与市场的关系问题;

步子不大,没有跨越计划为主的框架。

改革第一阶段(1978-1992)

一、历史性的跨越

(中国改革开放进入新阶段)

(一)、背景:

材料:1989年世界政治大地震

东欧剧变:20世纪80年代末到90年代初,东欧各个社会主义国家的政治经济制度发生根本性的改变。最先在波兰出现,后来扩展到东德、捷克斯洛伐克、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚等前华沙条约组织国家。事件以1991年苏联解体告终,国际共产主义运动遭受重创。

问题:世界在变,中国会不会变?!要不要变?!我们能否独善其身?

“不坚持社会主义,不改革开放,不发展经济,不改善人民生活,只能是死路一条。”

——邓小平南巡讲话

艰巨性、严重性

88岁老人“变”与“不变”的思考给予我们的启示

读懂小平:强烈的责任感、崇高的使命感。

一、历史性的跨越(中国改革开放进入新阶段)

(一)、背景

1、国际风云变幻:东欧巨变、苏联解体,社会主义事业遭到严重打击;

80年代末,社会上掀起一股资产阶级自由化思潮,自由化分子宣传资产阶级的民主和自由,进行反党反社会主义的活动。在此影响下, 1989年4月初,北京一些高校的青年学生针对现实社会中存在的问题开展各种形式的活动,形成学潮。……极少数人自由化分子却利用这个机,……进行反党、反社会主义的活动。在他们的煽动下,首都及地方一些高校的学生大批涌上街头举行游行活动,西安、长沙等地的一些不法分子趁机进行了打、砸、抢、烧,学潮迅速发展成为动乱。……这场政治风波破坏了我国正常的社会秩序,扰乱了正常的经济建设进程,给党、国家和人民造成了重大损失。

——中共党史上的80件大事

材料: 1979年后,中国实行原材料价格改革,许多产品的国家统配价得到了一定程度的抬高;而另一方面,国家也允许企业超计划自销产品,可按市场价格出售。这就形成了“双重价格”,也就是所谓的价格“双轨制”(国家统配价和市场价同时并存)。一些人利用计划内商品和计划外商品的价格差别,在市场上倒买倒卖有关商品进行牟利,被人们戏称为“倒爷”。80年代中后期和90年代初期,“倒爷”一度盛行于全国各地。

——百度百科

探究:从“倒爷”现象体现80年代中后期和90年代初期中国经济体制有何特点?

计划与市场双重调节的社会主义经济体制

获取信息,探究问题

一、历史性的跨越

(一)、背景

1、国际风云变幻:东欧巨变、苏联解体,社会主义事业遭到严重打击;苏东剧变后,经济全球化步伐加快。

2、国内政治经济出现低谷:信仰危机、外商撤资、改革停滞。

3、计划经济体制影响了人们的生产积极性,束缚了生产力的发展。(根本原因)

(中国改革开放进入新阶段)

一、历史性的跨越

(二)、标志:邓小平南方谈话、中共十四大

1、邓小平南方谈话

1992年春,视察武昌、深圳、珠海、上海等地,发表重要讲话。

(1)内 容:

①关于党的基本路线

②关于改革开放的步伐

③关于判断实践的标准

④关于计划经济和市场经济的关系

⑤关于社会主义本质

⑥关于发展问题

(中国改革开放进入新阶段)

党的基本路线不动摇

判断实践的标准

综合国力

人民生活

生产力

社会主义本质

经济建设为中心

改革开放

四项基本原则

计划和市场的关系

判断标准有否三个有利于?

发展生产力

增强综合国力

提高人民生活水平

保持社会主义方向

(二).标志:1、邓小平的南方谈话1992

发展是硬道理

计划经济:

又称指令型经济,是一种经济体制,而这种体系下,国家在生产、资源分配以及产品消费各方面,都是由政府或财团事先进行计划。

市场经济:

其基本特征是:通过市场供需强弱变化来影响商品价格和企业生产;它要求商品和投资市场是开放的、企业的生产和经营是自主的;企业之间的地位是平等的;企业的发 展归宿是优胜劣汰。

计划经济和市场经济都是资源配置的手段

计划经济体制与市场经济体制的根本不同

——资源配置方式

计划经济体制

市场经济体制

资源配置方式

特点

行政手段配置

市场配置

行政手段在资源配置中起基础性调节作用

市场在资源配置中起基础性调节作用

比较两种市场经济的不同

社会主义市场经济与资本主义市场经济最大的不同是社会主义市场经济是以公有制为主体的经济,而资本主义市场经济是以私有制为主体的经济。

实行社会主义市场经济的基本前提是社会主义基本制度,根本目标是实现共同富裕。

在社会主义市场经济条件下,国家能够实行强有力的宏观调控,发挥计划与市场两种手段的长处,使两者完美结合,形成互补的关系。

想一想,邓小平南巡讲话在当时起怎样的作用?

(2)意 义:

①邓小平的南方谈话,用“三个有利于”作为判断社会主义建设的标准,冲破了长期把计划经济看做属于社会主义基本制度范畴,把市场经济看做属于资本主义的“左”的思想束缚,明确了发展社会主义商品经济的必然要求是建立社会主义市场经济体制,从而为“十四大”的召开准备了思想条件。

② 对于处在关键时期的中国现代化建设事业,对推进改革开放的深入发展具有重大而深远意义。

2、中共十四大

①确立了邓小平理论在全党的指导地位

②明确了经济体制改革的目标

③提出了90年代改革和建设的主要任务

(2)内容:

(三)、意义:改革开放步入一个新的发展时期

中国改革开放步入新阶段的标志是什么?

一、历史性的跨越

(二)、标志:邓小平南方谈话、中共十四大

(1)时间:1992年10月

④形成了党的第三代领导集体

(以邓小平南方谈话和中共十四大召开为标志)

(中国改革开放进入新阶段)

1、十四届三中全会(1993、11):

关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定。

二、建立社会主义市场经济体制

①目标:建立社会主义市场经济,使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础作用;

②措施:坚持以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针;建立适应市场经济要求的现代企业制度。

(1)内容:

(一)建立过程:

《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》

既是社会主义的,又是市场经济的。

必须坚持以公有制为主体

多种经济成分共同发展

转换国有企业经营机制,建立现代企业制度(适应市场经济要求,产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学)

经济体制改革目标和基本原则具体化

1、十四届三中全会(1993、11):关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定。

二、建立社会主义市场经济体制

(1)内容:

(2)意义:

勾画出社会主义市场经济体制的基本框架,使中共十四大提出的经济体制改革目标和基本原则具体化。

(一)建立过程:

2、中共十五大 (1997、9)

②经济制度:

公有制为主体、多种所有制经济共同发展

①指导思想:

③经济结构:

国有经济起主导作用,主要体现在控制力上

确立邓小平理论为党的指导思想

⑴内容:

二、建立社会主义市场经济体制

④生产资料:

公有制实现形式多样化,非公有制经济是中国社会主义市场经济的重要组成部分。

(2)意义:

是中共在探索社会主义建设道路上的又一次思想解放和认识深化。

二、建立社会主义市场经济体制

(一)建立过程:

2、十四届三中全会

3、、中共十五大

1、中共十四大召开:

明确提出目标

勾画出基本框架

完善理论

4、21世纪初:

初步建立

5、2002年中共十六大:

进一步完善

二、建立社会主义市场经济体制

1992邓小平南巡讲话

1992中共十四大召开

1993中共十四届三中全会

1997中共十五大召开

(二)思想解放和认识深化的过程

提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制

关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定,使经济体制改革目标和基本原则具体化,勾画出社会主义市场经济体制的基本框架。

对所有制结构和公有制实现形式问题作出指导。

指出计划和市场都是经济手段。

1984年十二届三中全会

《关于经济体制改革的决定》—经济体制改革的基本任务是建立具有中国特色的、充满生机和活力的社会主义经济体制。

①确立了以公有制这主体,多种所有制共同发展的格局.

②初步形成了统一开放的市场体系.

(三)、成果:

1、改革开放30年初步建立社会主义市

场经济体制

二、建立社会主义市场经济体制

2、经济高速发展,创造了世界经济增长的奇迹,增强了综合国力

3、人民生活水平不断提高

1、进一步增加了企业的活力,促进了生产力发展。

2、推动了国民经济的迅速发展,增强了综合国力

(四)、社会主义市场经济体制建立的意义

3、人民生活水平不断提高

(五)改革开放的重大历史意义

1、使中国经济面貌发生了翻天覆地的变化,国家经济实力和综合国力增强,提升了中华民族在国际上的地位与影响。

2、使中国民主政治建设更具优势。

3、使中国思想文化建设焕发生机活力。

4、使中国社会建设取得了明显进步,朝着社会主义和谐社会阔步前进。

5、使中国国防外交事业大发展。

1、1949—1956年:以公有制为主体的多种经济成分并存;

2、1956—1978年:单一的计划经济体制;

3、1978—1992年:计划经济为主,市场调节为辅的经济体制;

4、十四大后,正式确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标;

5、 21世纪初,初步建立了社会主义市场经济体制。

新中国建立后我国经济体制的变化:

材料一:河北省邯郸钢铁总厂是1958年建设的老厂。1990年,邯钢与其他钢铁企业一样,面临内部成本上升、外部市场疲软的双重压力,经济效益大面积滑坡,当时生产的28个品种有26个亏损,总厂已到了难以为继的状况。

材料二:(1991-1995)5年来,邯钢坚持走集约化经营的道路,大幅度提高了经济效益,进入了低投入高产出的良性循环。1991年到1995年的5年间,产品销售收入由10.2亿元增加到50亿元;上缴税款由1.6亿元增加到4.3亿元;实现利润由0.5亿元增加到7亿元,平均年递增率达93.4%。

1、邯钢的巨变得益于什么?

2、结合课文说明今天的邯钢具有怎样的经营机制?

社会主义市场经济体制下,

国营企业经营机制的转换。

适应市场经济要求,产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。

【案例分析】

【知识延伸 】

在经济发展的大好形势下,我们需要怎样的忧患意识?

提示:

①清醒面对“中国奇迹”

②处理好经济增长与社会公正的矛盾。

③要转变经济增长模式。

④经济发展与道德观念进步并举,强化社会主义核心价值观。

?

走向社会主义现代化建设新阶段

一、历史性的跨越---中国改革开放进入新的阶段

1、背景

国际

国内

2、标志

邓小平南巡讲话

中共十四大

二、中国社会主义市场经济体制的决策过程

1、十二届三中全会

2、邓小平南巡讲话

3、十四大

4、十四届三中全会

5、十五大

提出经济体制改革的目标

经济体制改革目标具体化

指出所有制结构和公有制实现形式

指出计划和市场的关系

提出体制改革的基本任务

中国探索社会主义建设道路的基本经验教训

项目 经验教训 事例(史实)

中心任务 “文革”中以阶级斗争为纲;十一届三中全会后以经济建设为中心

建设速度 1958年“大跃进”,片面强调人的主观能动性

生产关系 1958年人民公社“一大二公”,脱离生产力发展水平;十一届三中全会后家庭联产承包责任制适应生产力发展水平

发展生产力

坚持改革开放

生产关系调整必须适应生产力

尊重客观规律

建设道路 建国初高度集中的计划经济体制越来越有弊端;改革开放后建设中国特色的社会主义市场经济体制

依靠力量 十一届三中全会后统一战线发展为爱国统一战线,更具有广泛性

坚持中国国情走自己的路,不能照搬外国经验

必须调动一切力量为经济建设服务

1.改革开放发展到20世纪90年代,我国在经济体制改革上出现了根本性突破,其表现是( )

A.建立社会主义市场经济体制

B.创建经济特区发展外向型经济

C.在农村推行家庭联产承包责任制

D.扩大企业自主权,实行政企分开

解析: 1992年邓小平南方谈话后,根据邓小平的论述,中共十四大提出建立社会主义市场经济体制,从而实现了我国经济体制改革的根本性突破。

答案: A

2、 “计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是经济手段。”邓小平的这一论述说明( )

A.资本主义和社会主义没有本质的区别

B.计划经济和市场经济的融合是最好的经济发展模式

C.计划和市场只是发展经济的手段,不是区别意识形态的标准

D.资本主义应当实行计划经济,社会主义应当实行市场济

解析: 本题以邓小平南方谈话为主题,考查学生对社会主义市场经济体制的理解。社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的,其目标是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础作用。结合题干材料分析,A、D两项的表述错误。B项没有认识到国家宏观调控与计划经济的区别。邓小平的本意是要借鉴西方市场经济体制来发展社会主义生产力。答案: C

3.1992年是中国改革的标志性分水岭。在这一年抵达北京履新的前世行驻华首席经济学家华而诚向南方周末记者讲述他当时的感受,“如果说此前中国一直在隧道中探索,1992年应该说人们终于看到了隧道口的光亮。”这一结论的主要依据是( )

A.确立了改革开放的基本国策

B.确定了市场经济的改革目标

C.肯定了非公有制经济的地位

D.形成了全方位的开放新格局

解析: 材料说明的是中国的经济体制改革终于有了明确目标和方向,这是因为1992年中共十四大明确提出了社会主义市场经济体制的改革目标。

答案: B

4.在改革开放中,经过三次思想解放,我们先后冲破了“个人崇拜”“计划经济崇拜”和“所有制崇拜”。其中冲破了“计划经济崇拜”的关键事件是

A.中共“十三大” B.中共“十四大”

C.中共“十五大” D.中共“十六大”

解析: 十四大作出建立社会主义市场经济体制的决策,成为经济体制改革的目标,突破“计划经济体制”崇拜,解放了人们的思想。解题流程:

答案: B

5.20世纪90年代,外电评论:“中国是潜在的巨人。”这一时期,世界看到中国( )

A.已向社会主义市场经济体制转轨

B.确立了改革开放的国策

C.完成三大改造进入社会主义初级阶段

D.已全面建设小康社会

解析: 确立了改革开放是1978年底;完成三大改造进入社会主义初级阶段是1956年;全面建成小康社会是2020年左右;向社会主义市场经济体制转轨是在1992年十四大上提出的。

答案: A

6.十届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》,首次将延续了五十多年的国民经济和社会发展的“计划”表述改为“规划”。发生这一变化主要反映了( )

A.“对内搞活,对外开放”政策的全面实行

B.建立社会主义市场经济体制目标的确定

C.社会主义市场经济体制初步建立

D.改革从农村到城市

解析: 本题旨在考查学生的理解能力,国民经济和社会发展“规划纲要”和《计划纲要》的变化,体现了由计划经济到市场经济,社会主义市场经济体制的初步建立。

答案: C

7.1997年召开的中共十五大是党在探索社会主义建设道路上的又一次思想解放和认识深化,主要是因为这次会议( )

①明确了党在新时期的工作重心 ②明确了经济体制改革的目标 ③明确了社会主义初级阶段的所有制结构问题 ④解决了社会主义初级阶段公有制实现形式的问题

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

解析: 本题主要考查中共十五大的主要内容。①是在十一届三中全会上解决的,②是在中共十四大上解决的。十五大在③④等问题上提出的论断,是党在探索社会主义建设道路上的又一次思想解放和认识深化。

答案: B

①强调走自己的路,学习外国,不照搬外国。

②明确我国目前尚处于社会主义初级阶段。

③发展生产力,发展经济为主要目标,实现共同富裕。(根本任务)

④强调社会主义原则,坚持四项基本原则。

(根本保证)

⑤实现社会主义现代化,分三部走的战略。

⑥坚持对外开放;一国两制;和平发展。

邓小平建设有中国特色社会主义理论的部分内容:

《变迁:从“一五”到“十一五”》的部分

主题词摘要:

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航